まず熱でつないでみる(ガスバーナー)

フィラメントは熱で溶かしているので素直に熱でつないでみる

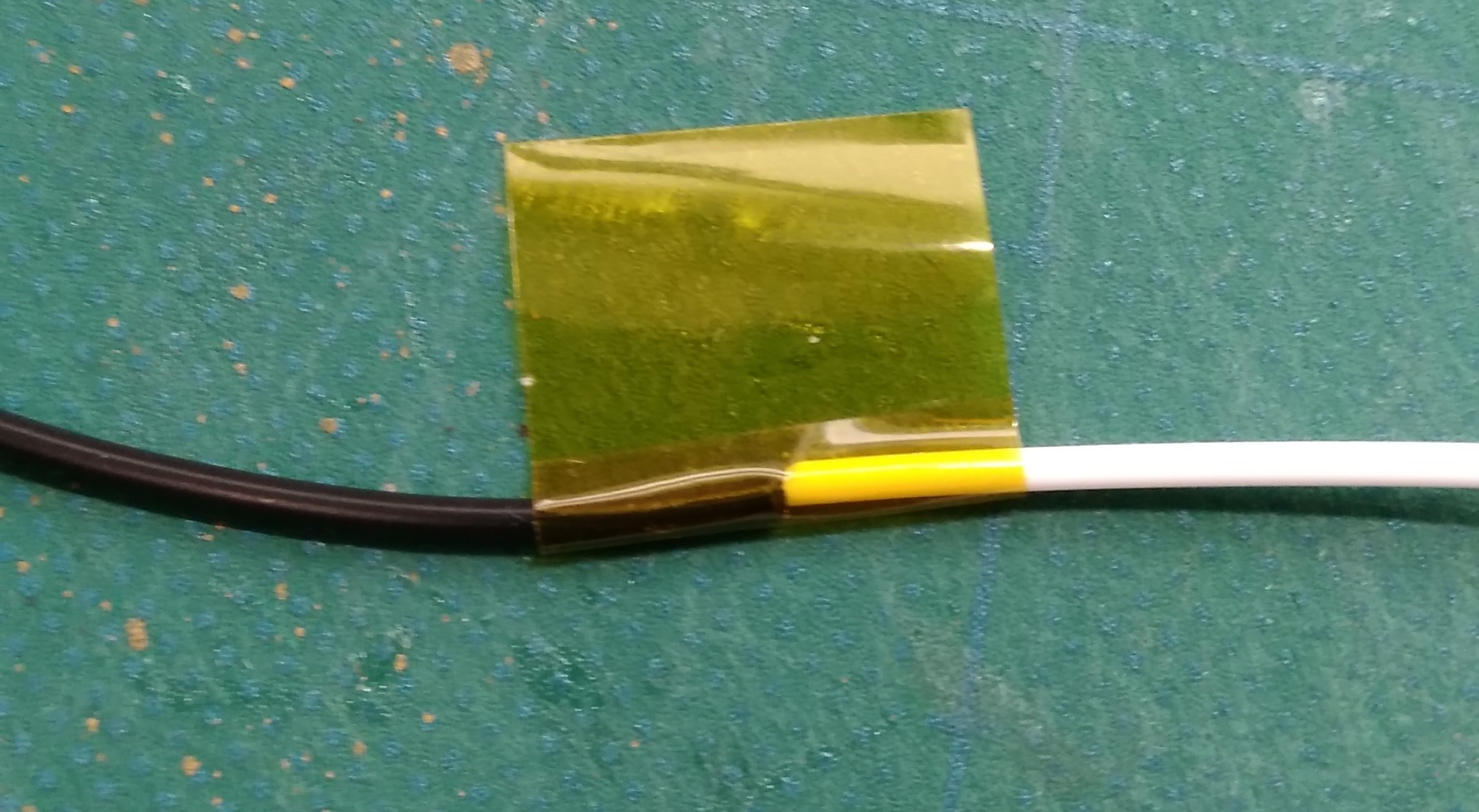

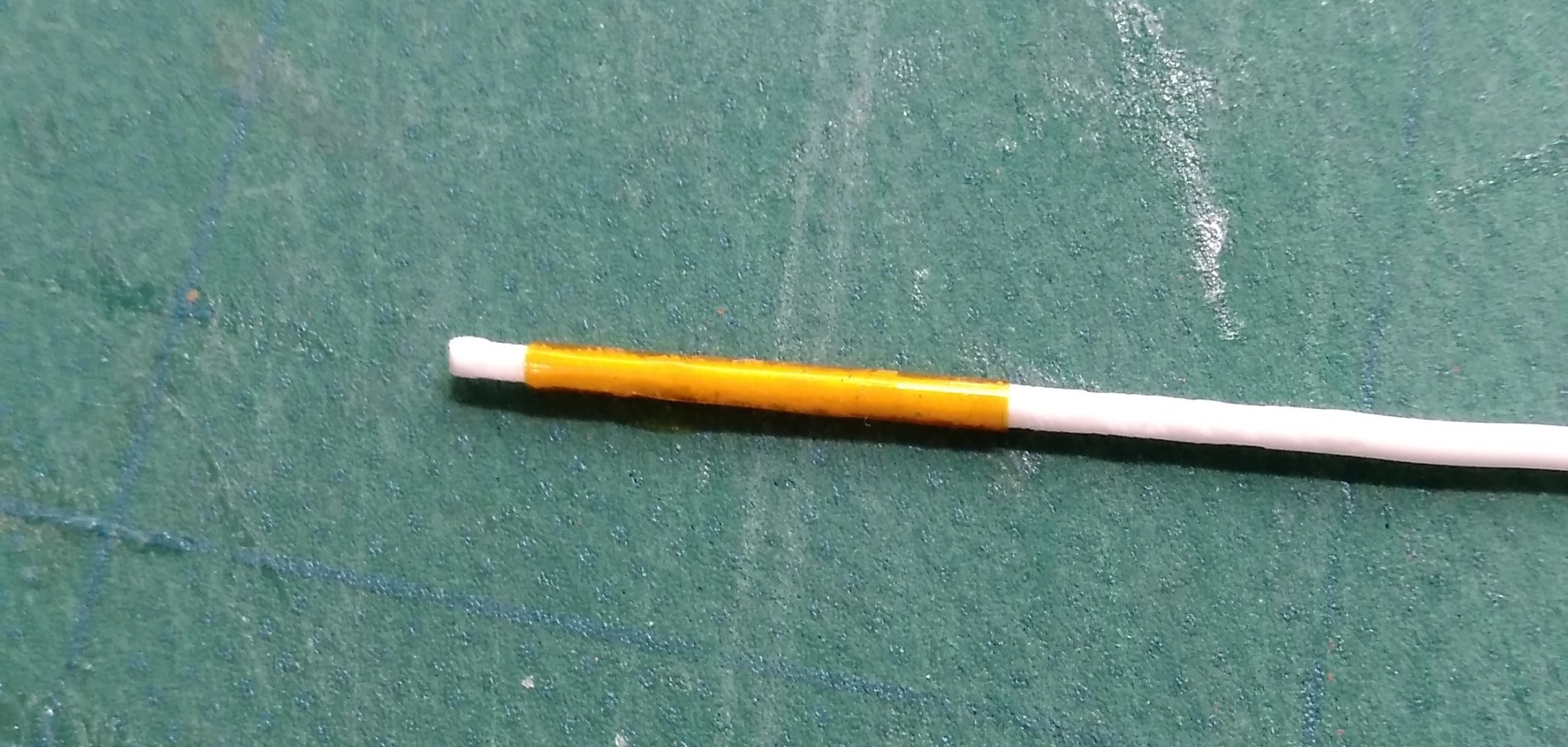

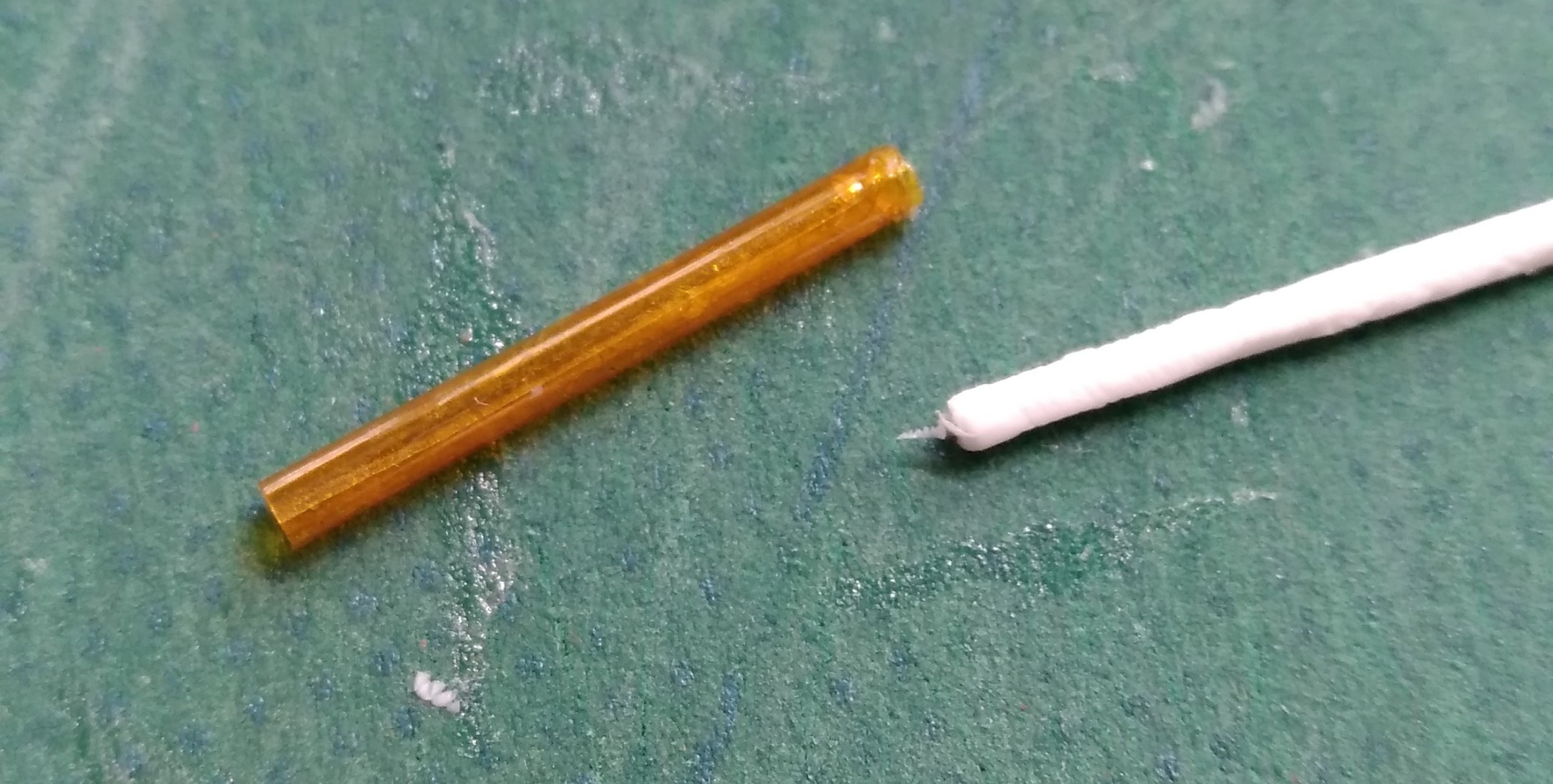

切り口を熱しただけでは接合部が膨らみエクストルーダーでひっかかるので、溶けた後の形と直径を安定させるために型が必要となる。耐熱が求められるので金属など考えたがノズルバレル内に使用されているテフロンチューブが溶解温度まで耐えられ形状もこの中を通過すればよいと思い内径2㎜のテフロンチューブで実験。ガスバーナーで炙り、溶着後にテフロンチューブをカッターで削いで外す。

この状態で自分の3Dプリンターでは無事にプリントできた。良い感じ。

切り口を熱しただけでは接合部が膨らみエクストルーダーでひっかかるので、溶けた後の形と直径を安定させるために型が必要となる。耐熱が求められるので金属など考えたがノズルバレル内に使用されているテフロンチューブが溶解温度まで耐えられ形状もこの中を通過すればよいと思い内径2㎜のテフロンチューブで実験。ガスバーナーで炙り、溶着後にテフロンチューブをカッターで削いで外す。

この状態で自分の3Dプリンターでは無事にプリントできた。良い感じ。

問題点(使い難い)

- 温度の調整が難しい

- 失敗が多い

- 温度が高すぎてテフロンチューブまで溶かしてしまう

- 両手がふさがるので操作が面倒(固まるまで火が消せない)

つなげてみてわかった事

- 熱源

(ガス・電気) - 型

(金属・キッチンペーパー・既製パイプなど)

は絶対に必要

追記

完成させた後に内径1.8㎜のPTFEチューブも売っている事を知ってしまった。この記録と努力は・・・・(泣

ガスバーナーから電気ヒーターへ

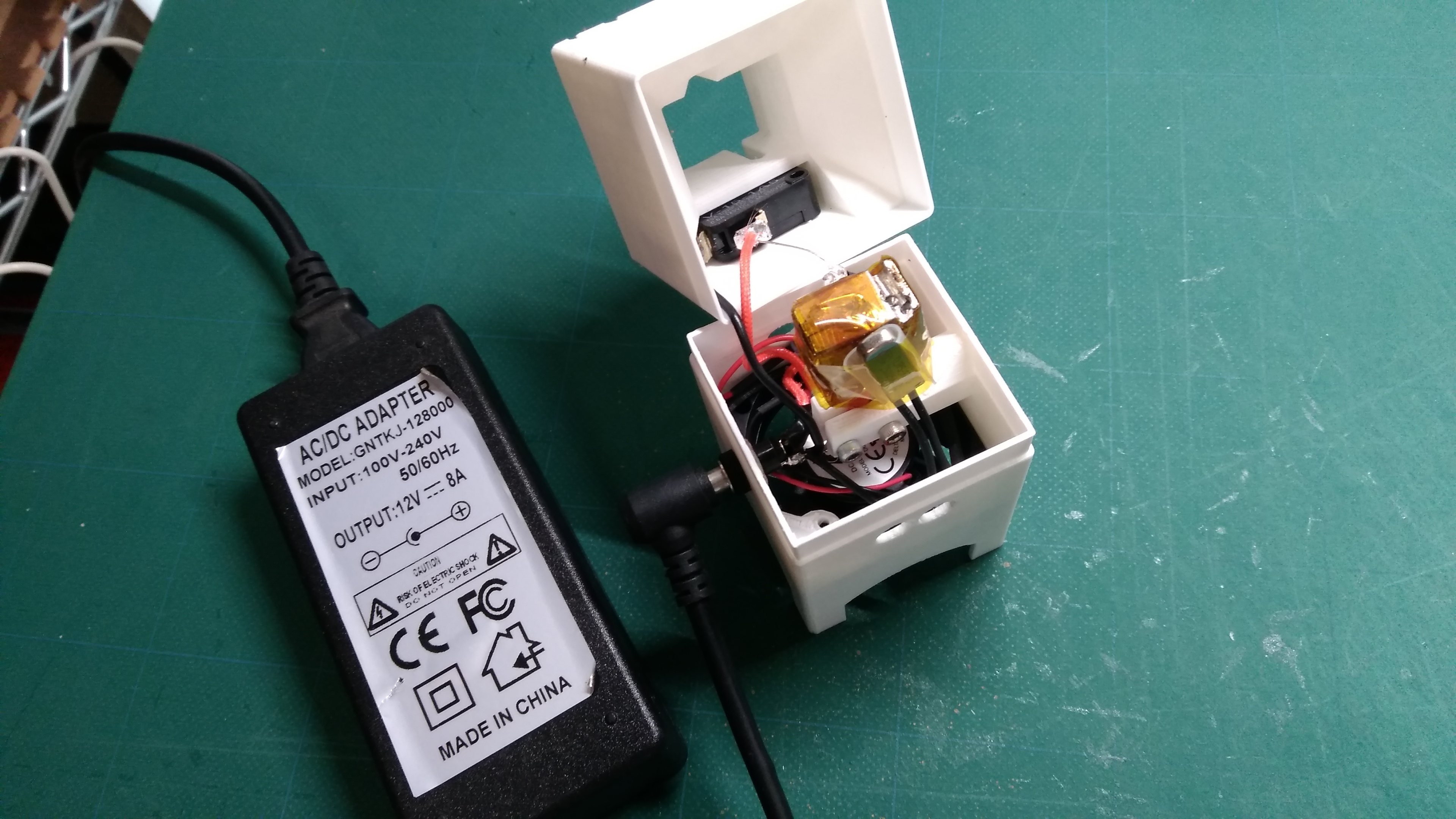

ガスバーナーでは経験と勘が必要なので、安定した温度を得るために3Dプリンターに使われているノズルヒーターを流用してみる。ヒーターだけの場合フィラメントの片面しか融かせなかったので溶着が不完全で折れてしまうなど不都合が発生。解決方法としてフィラメントを囲い込むように熱が伝わるようヒートブロックも使う事にする。

アルミのヒートブロックにU字型に溝をつけ、そこにフィラメントをはめ込み融かしてみる。

アルミのヒートブロックにU字型に溝をつけ、そこにフィラメントをはめ込み融かしてみる。

問題点(解決・未解決・新問題)

問題解決

- 温度の調整が難しい → 電気を使う事で扱いやすくなった

- 失敗が多い → 失敗は減った

- 温度が高すぎてテフロンチューブまで溶かしてしまう → バーナーより最高温度が低いので溶けなくなった

残っている問題

新しい問題

- 両手がふさがるので操作が面倒

新しい問題

- 作業中不安定

- 通電しているかどうか不明

- スイッチのON・OFFが面倒

- 冷却に時間がかかる

- 熱源に直接モノや皮膚が触れるので危険

安全を考慮する(調子にのってケースを作る事にする)

安心して使えるという目標を掲げる。温度管理には3Dプリンター同様arduinoを考えるがプログラミングなど面倒そうなので挫折

とりあえずの目標(問題点は置いておいてまず作ってみる)

とりあえずの目標(問題点は置いておいてまず作ってみる)

発熱するものなので色々注意して火事にならないようにする

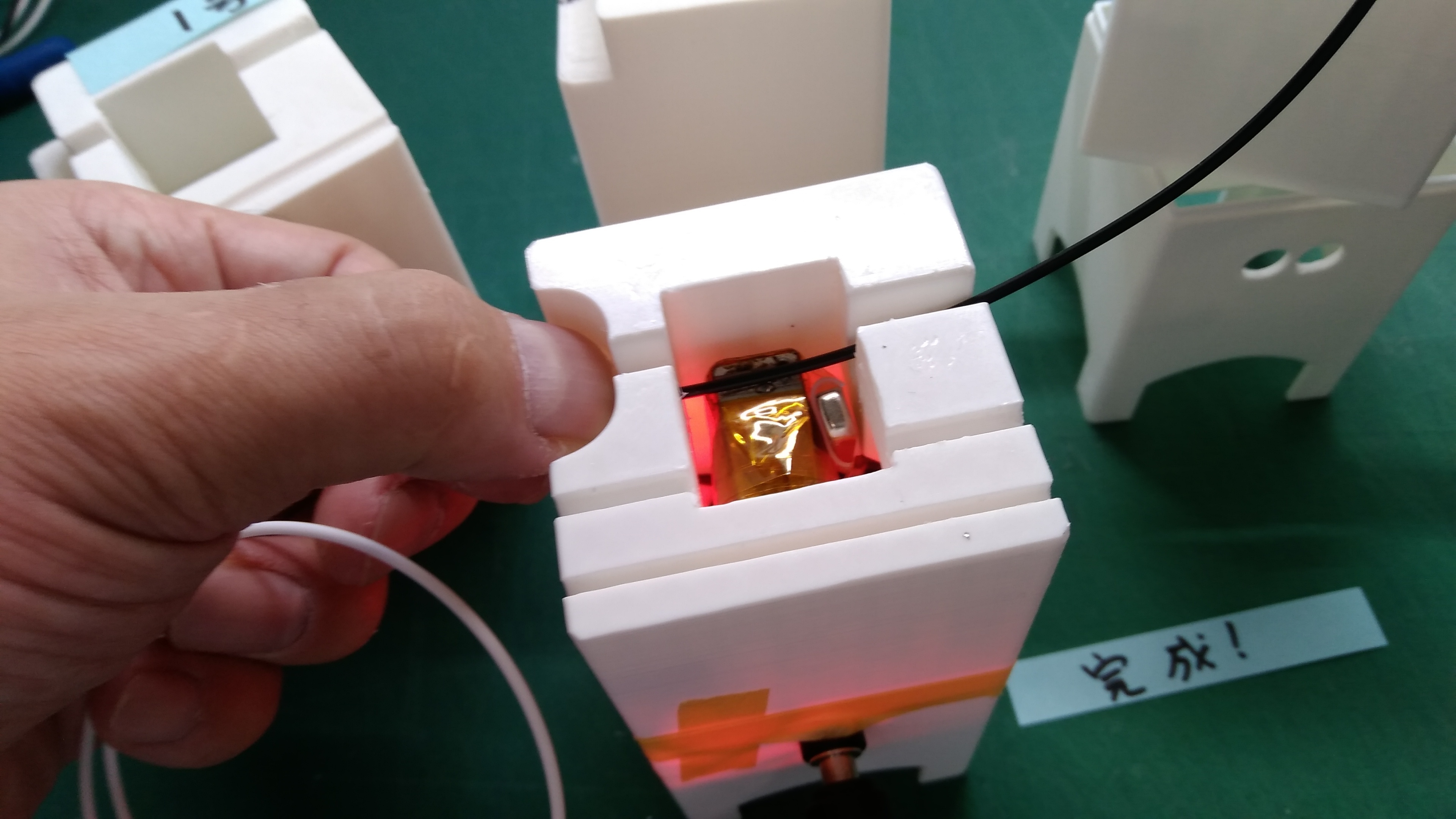

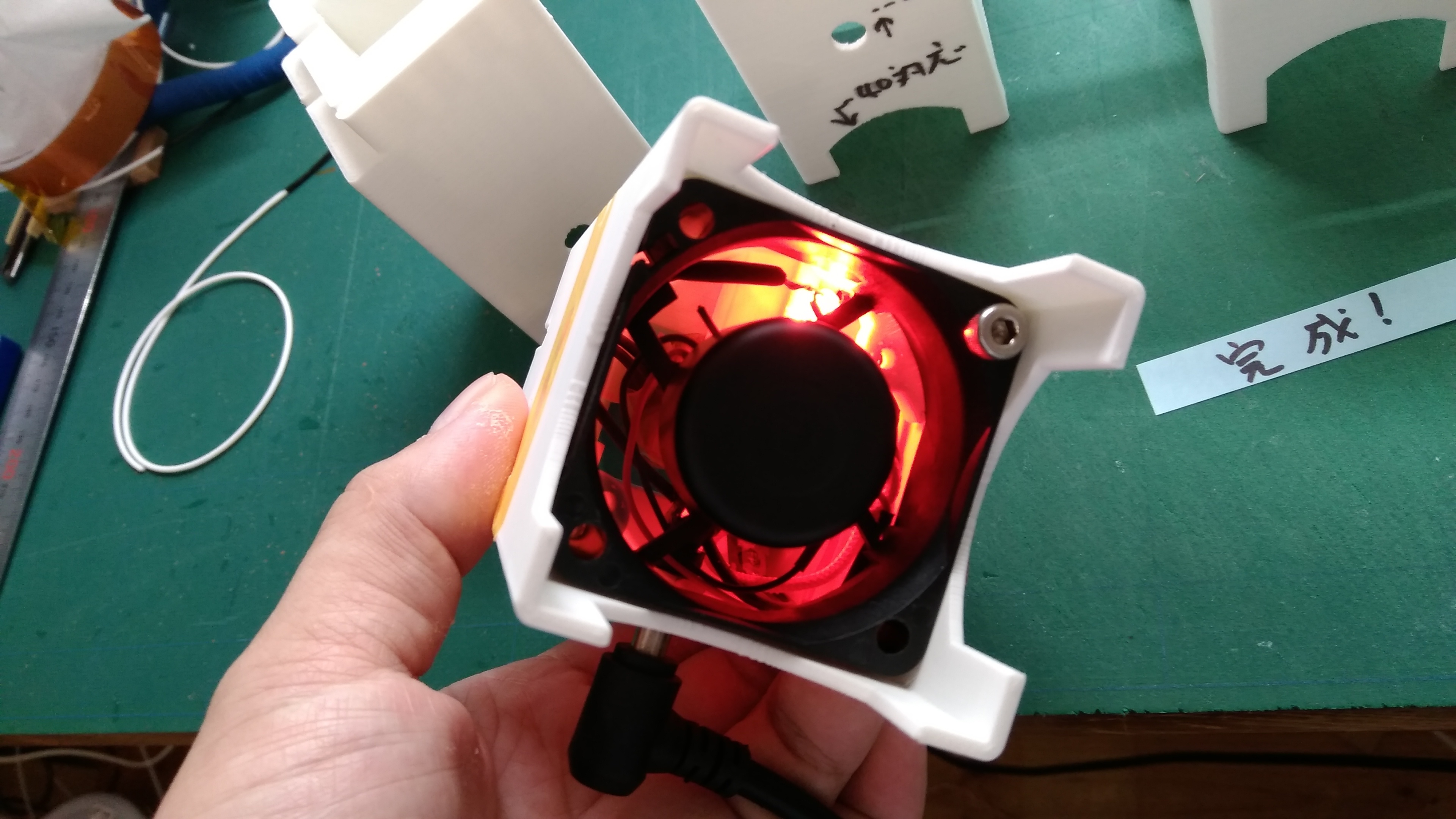

- ヒーターの熱でケースが溶けないようにFanを装備する、溶着後の冷却を兼ねる

- ケースを作り作業を安定させる

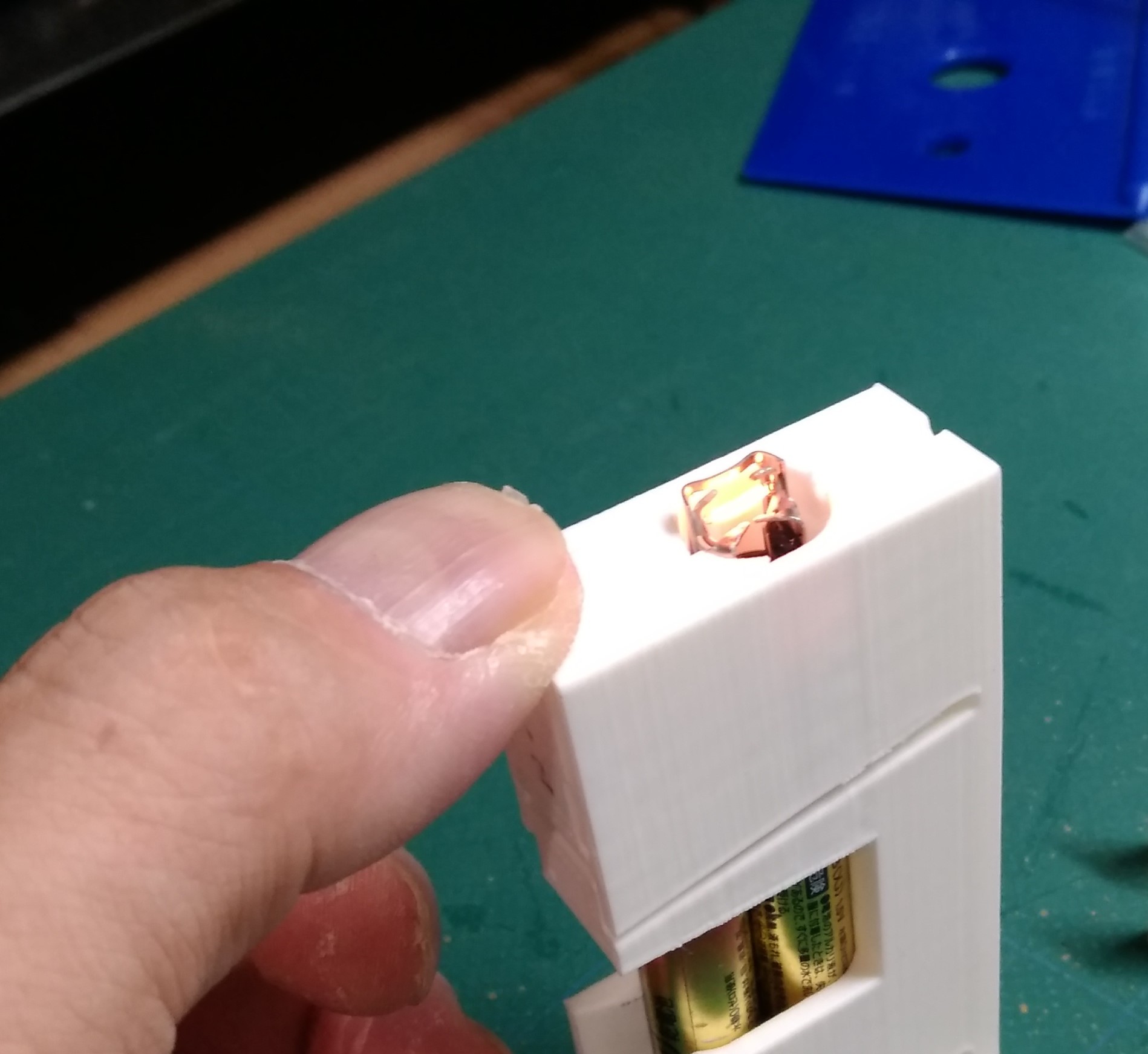

- スイッチが入っているかどうかわかるようLEDをつける

- フィラメント溶着以外は転倒やひっかかりなどで不用意にスイッチが入らないようにする

- 火傷しない温度に下がってから電源オフになるようにする

- 特殊で複雑な部品は避け、ネットで購入できるパーツで構成する(できるだけ簡単にする)

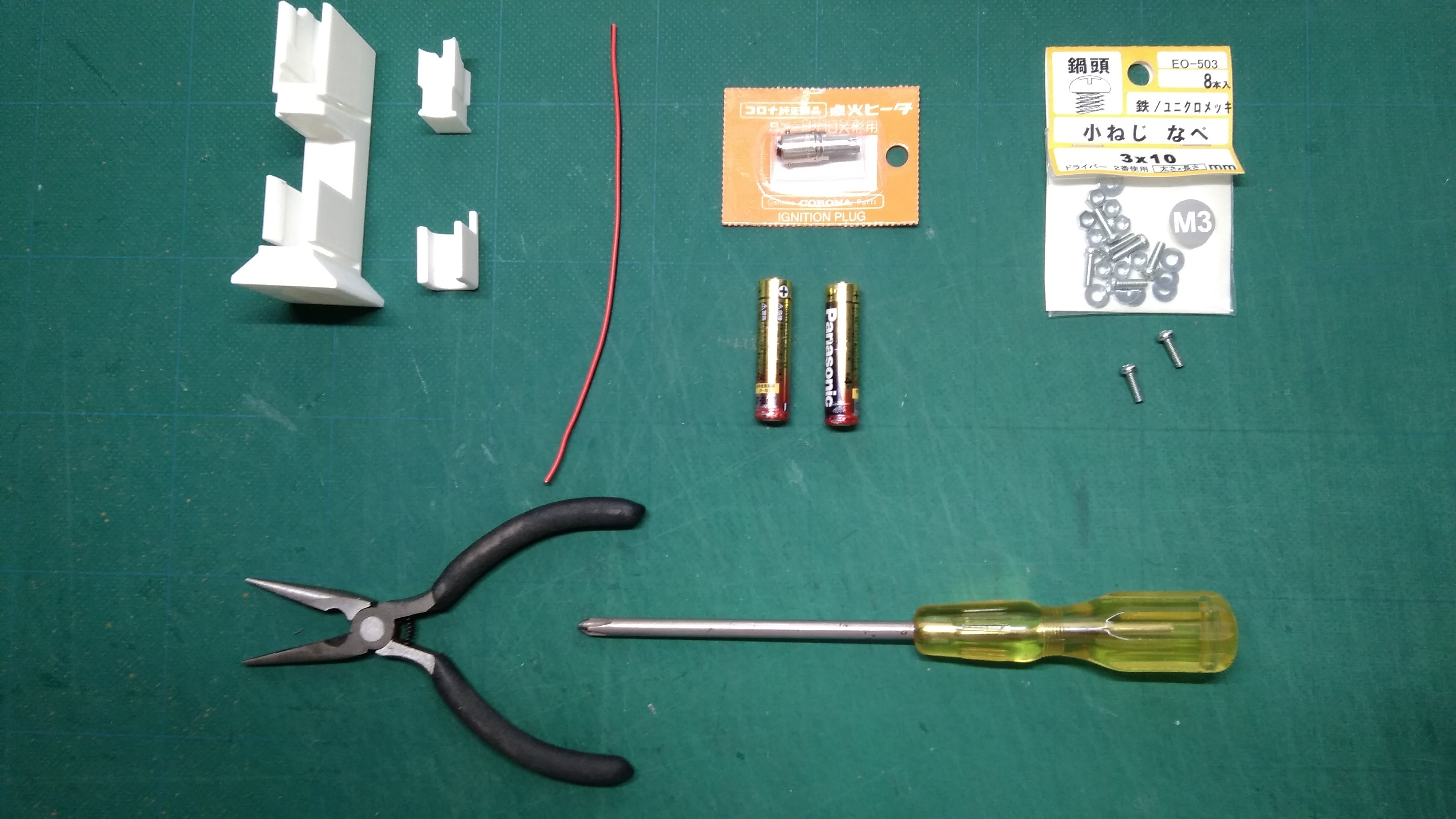

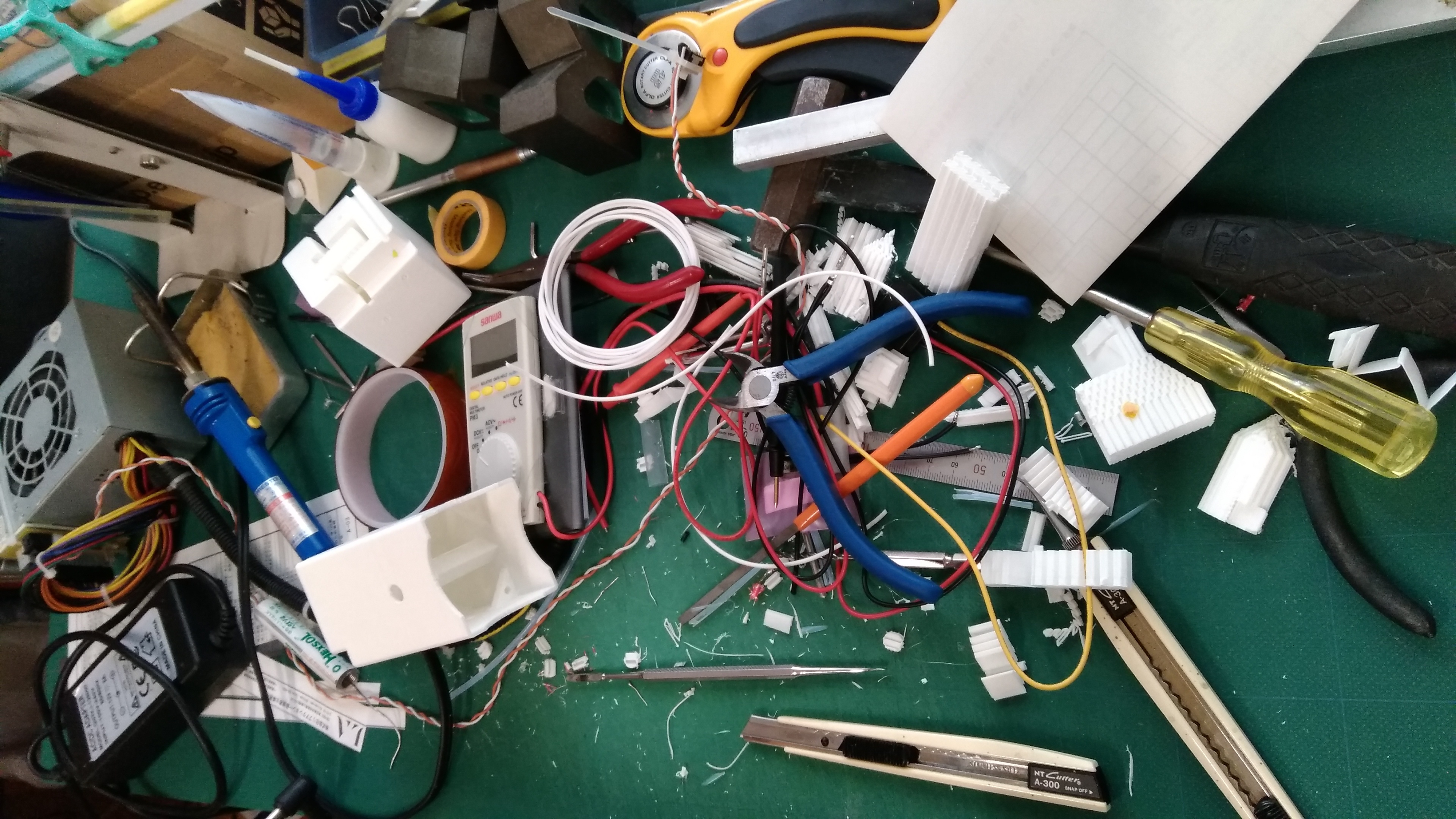

試行錯誤

ガラクタで作れるよう試行錯誤

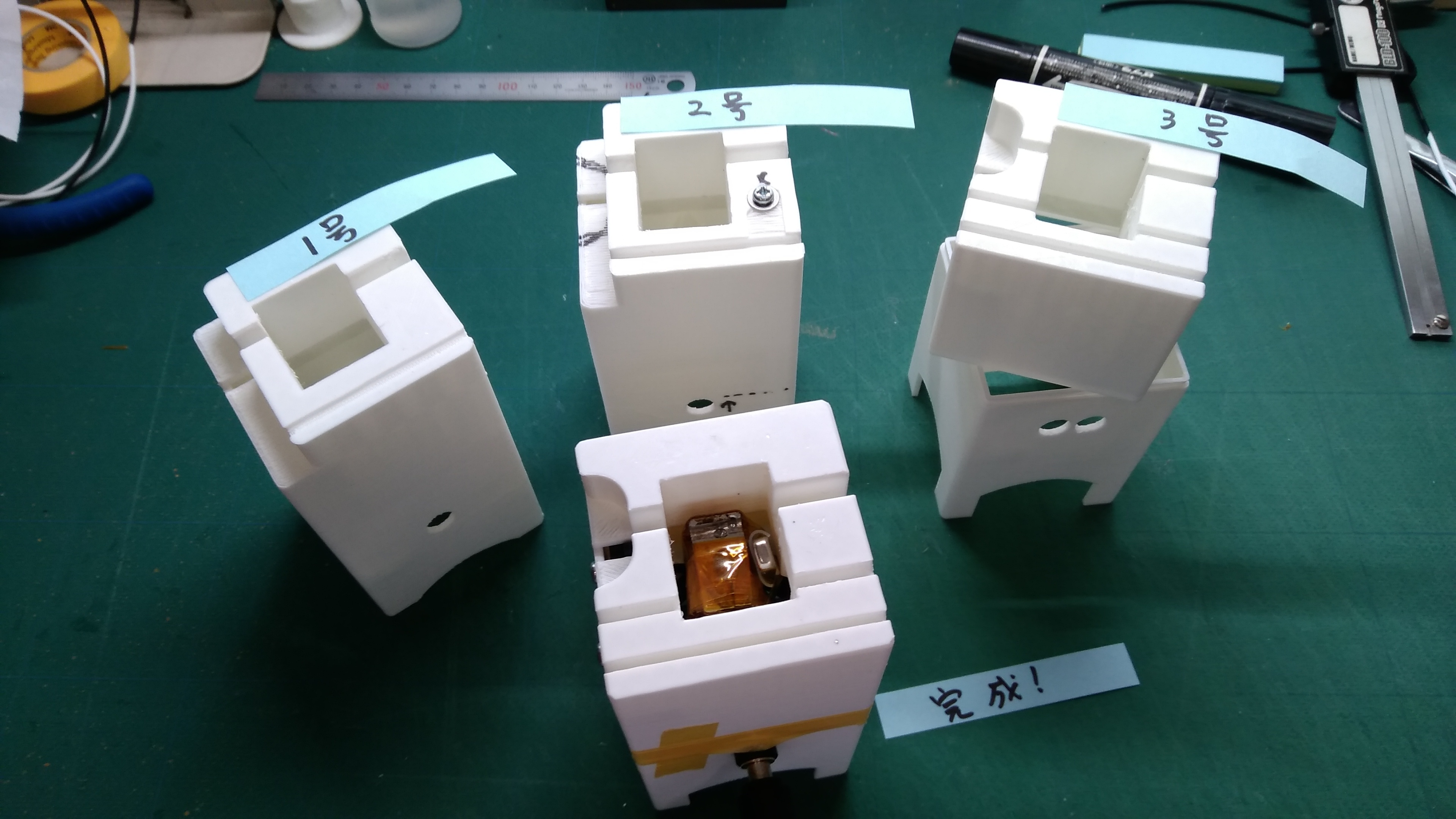

4回失敗し、なんとか使えるものができた

- ケース 3Dプリント(できるだけサポートが出ないようモデリングを工夫する)

- スイッチ マイクロスイッチ

- ヒーター 3Dプリンター保守パーツ

- 温度管理 バイメタルスイッチ

- Fan パソコンパーツ用Fan

4回失敗し、なんとか使えるものができた

ヒーター製作1

- スイッチ:溝をつくり溝の中にフィラメントを押し込まないとONにならない仕組みにした

- FAN:底部にFanを装着ししヒーターまわりを通気させる事でケースの溶けを防いだ

- 冷却:隙間から出てくる風で冷却

安全対策

- 電源ONで点灯するLED、温度が下がるまで点灯しつづけるLED2本装備

- 溝にはめ込まなければONにならないスイッチ

- ヒーターを囲う事で直接ヒーターに触れないようにした

- ヒーターブロックにポリイミドテープを巻き接触しても火傷しにくくした

- バイメタルスイッチをつけヒーター温度が45℃以下になるまでFanがまわり続けるようにした

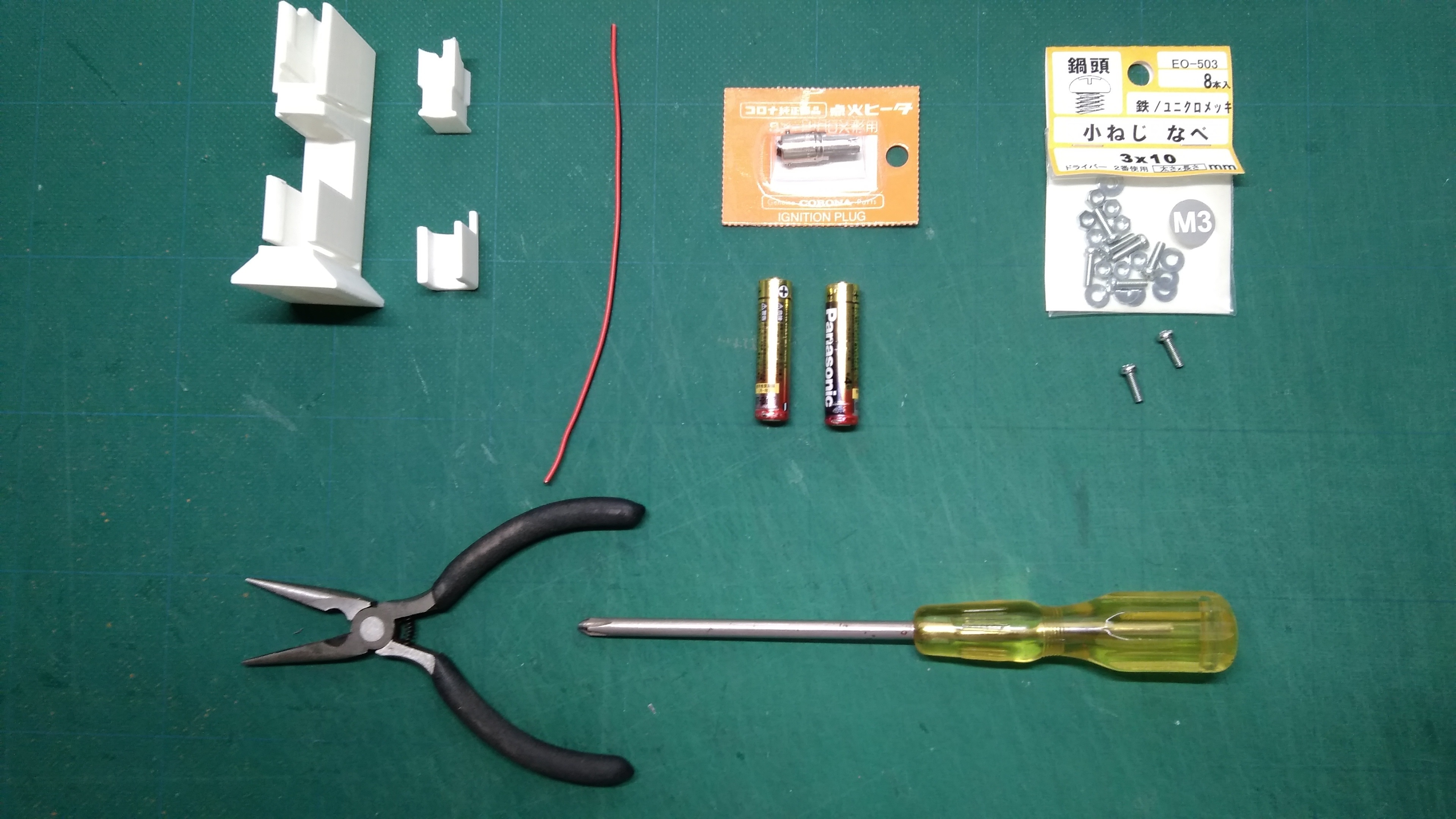

材料と道具(結構多くて不満)

材料 13種

- 小型バイメタルスイッチ

- マイクロスイッチ

- 抵抗(LED用)

- LED

- ヒシチューブ

- 3Dプリンター用ヒートブロック

- 3Dプリンター用12v40wヒーター

- 電源12v:PC用電源、またはACアダプター5A以上など

- M3 ビス

- ハンダ

- 電線

- コネクター(本体-ACアダプター用)

- 50mmFan

- ポリイミドテープ

道具 9種

- ラジオペンチ

- ニッパー

- はんだごて

- ドライバー

- カッター

- テスター

- ドリル刃

- ドリル

- 金属ヤスリ

問題発生(ファブラボにてテスト課題と解決にむけて)

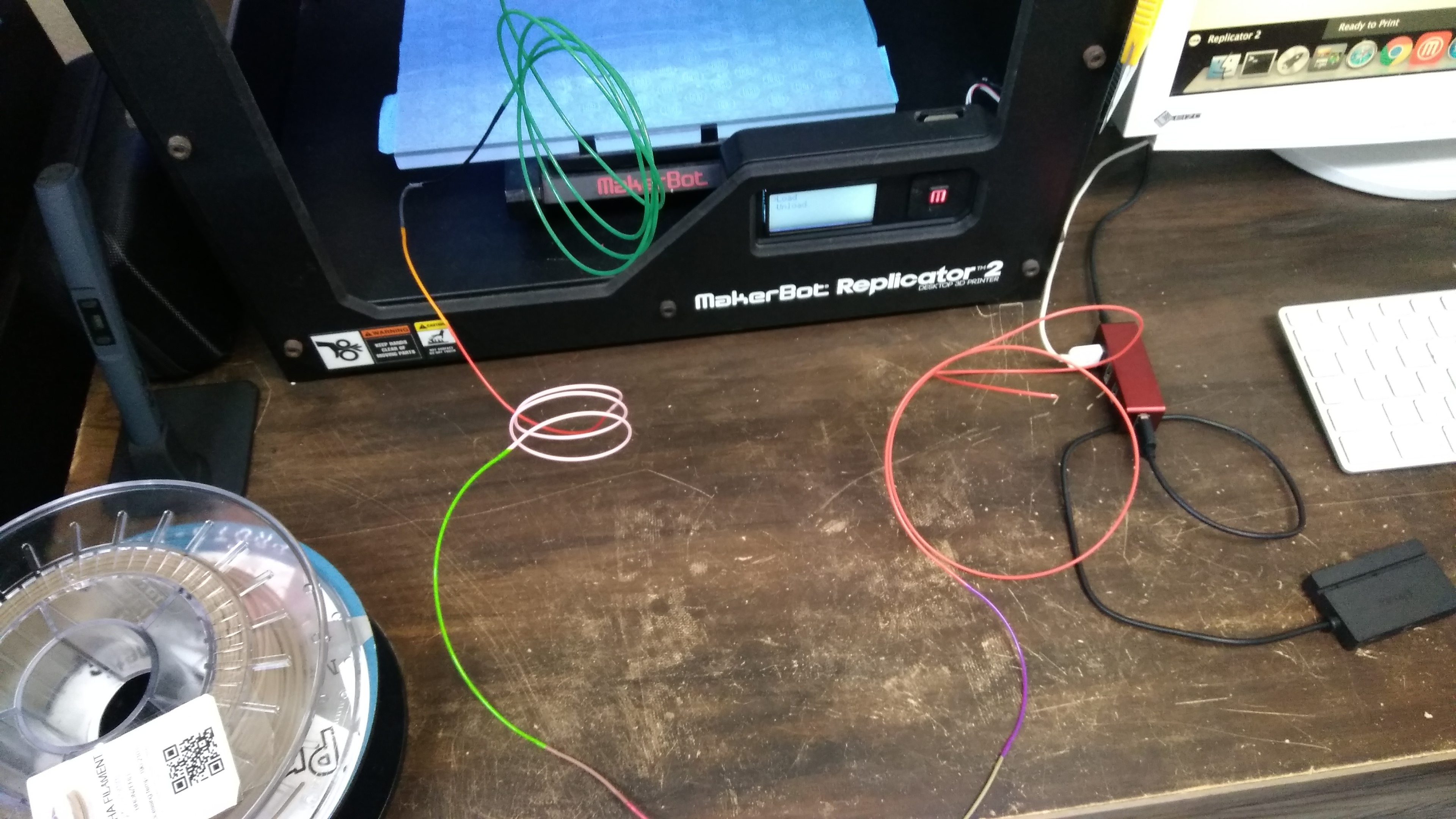

ファブラボFLAT仙台さんにて他の3Dプリンターでも使えるかテスト協力をお願いする

Replicator2で接合済みフィラメントを使用してみるがエクストルーダー入り口でひっかかり押し出しされない。おそらくフィラメント入り口が1.75㎜に近く溶着部の直径が2㎜では太すぎるのだと思われる。

耐熱性があり、直径が1.8㎜程度で、カッターで切れる筒状のものを探すか作る必要がある。それが無ければヒーターが出来ても意味がなくなる

Replicator2で接合済みフィラメントを使用してみるがエクストルーダー入り口でひっかかり押し出しされない。おそらくフィラメント入り口が1.75㎜に近く溶着部の直径が2㎜では太すぎるのだと思われる。

耐熱性があり、直径が1.8㎜程度で、カッターで切れる筒状のものを探すか作る必要がある。それが無ければヒーターが出来ても意味がなくなる

問題点(解決・未解決・新問題)

問題解決

- 両手がふさがるので操作が面倒 → スイッチと押さえ作業を1つにした

- 作業中不安定 → ケースに入れた事で安定した

- 通電しているかどうか不明 → LED点灯

- スイッチのON・OFFが面倒 → スイッチと押さえ作業を1つにした

- 冷却に時間がかかる → Fanを装備

- 熱源に直接モノや皮膚が触れるので危険 → 熱源をケースで囲う、ポリイミドテープで断熱、バイメタルで冷えるまでFanをまわしつづける

残っている問題

- 無くなったと思う

新しい問題

- 部品が多い(入手が面倒なものもある)

- 道具も必要

- 費用と手間がかかる

- フィラメントの接合部の直径を1.75㎜に近づける(優先課題)

- フィラメント成型のための素材を探す(優先課題)

優先!フィラメント成型用の素材と型を探し考え作る

フィラメントの接合部を成型するための新たな型がなければ話にならないので色々探しまくる。

しかたないので下記の条件で素材から探す

- テフロンチューブ案 内径1.75㎜~1.8㎜はなかなか見つからない

- 放電加工で金属ブロックの加工案 相談したが、結構高価で、またペンチのように挟む機構も考えなければならない、加熱との連携も結構面倒くさいし特殊加工になる

- 金属パイプ案 内径のちょうど良いパイプが無い、接合した後片方は3Dプリンターもう片方はフィラメントリールなので残ったパイプを除去できない

しかたないので下記の条件で素材から探す

- 200℃くらいの熱に耐えられる事

- カッターで切れる事

- 安い事

見つけた!

ポリイミド!だが、筒になったものが無い

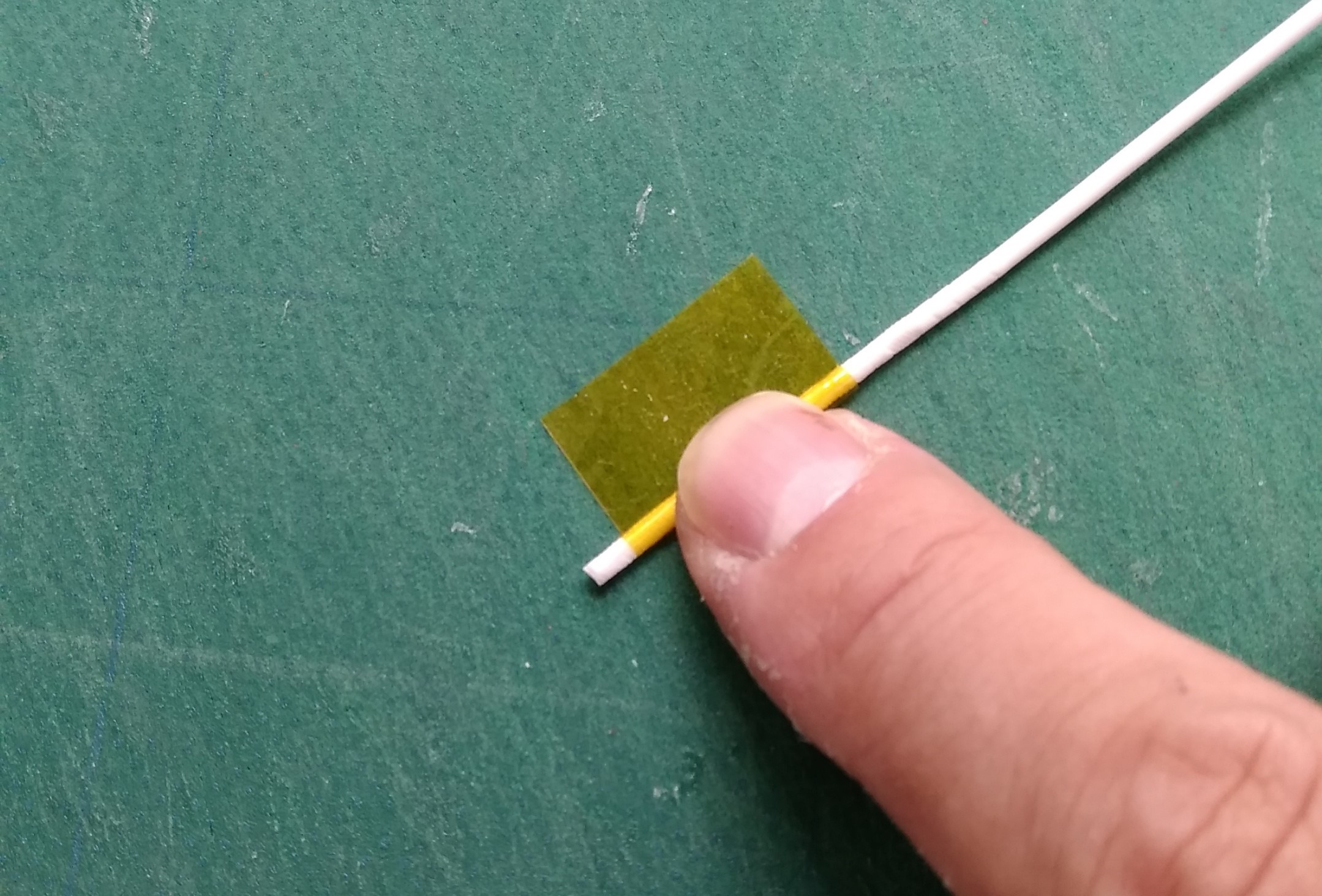

ポリイミドテープで筒を作る試行錯誤

- フィラメントをテープで巻いて炙る× → 粘着のため筒の中で接近しない

- フィラメントに巻き付けて筒作る× → くっついてしまって抜けない

- 裏返しにして巻き付けてみる× → たわんでしまう、指についてしまう、ぴったり巻きつけできない

- フィラメントに油を塗ってみる× → 粘着効果がなくなりまったく巻けない

- NinjaFlexに巻きつけて、その後伸ばして細くして抜く△ → 誰もがNinjaFlexをもっているとは思えない、一度伸ばすと若干直径が細くなるので使い捨てになる、ポリイミドテープの筒を潰してしまう事があり失敗が多い

発見!

プラまな板はザラザラでテープが付かない!

ザラザラ大切

はじめてポリイミドテープの筒が作れた

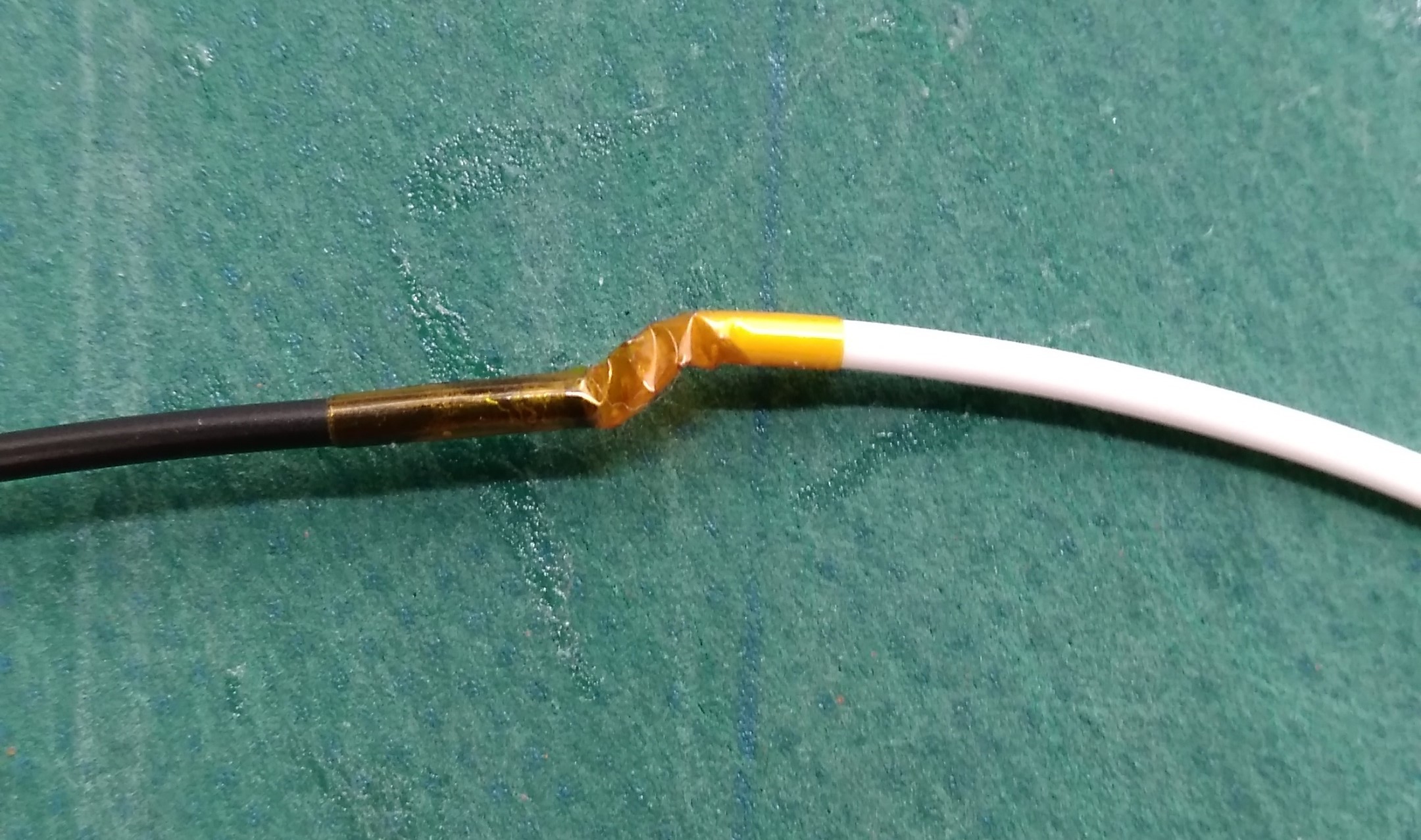

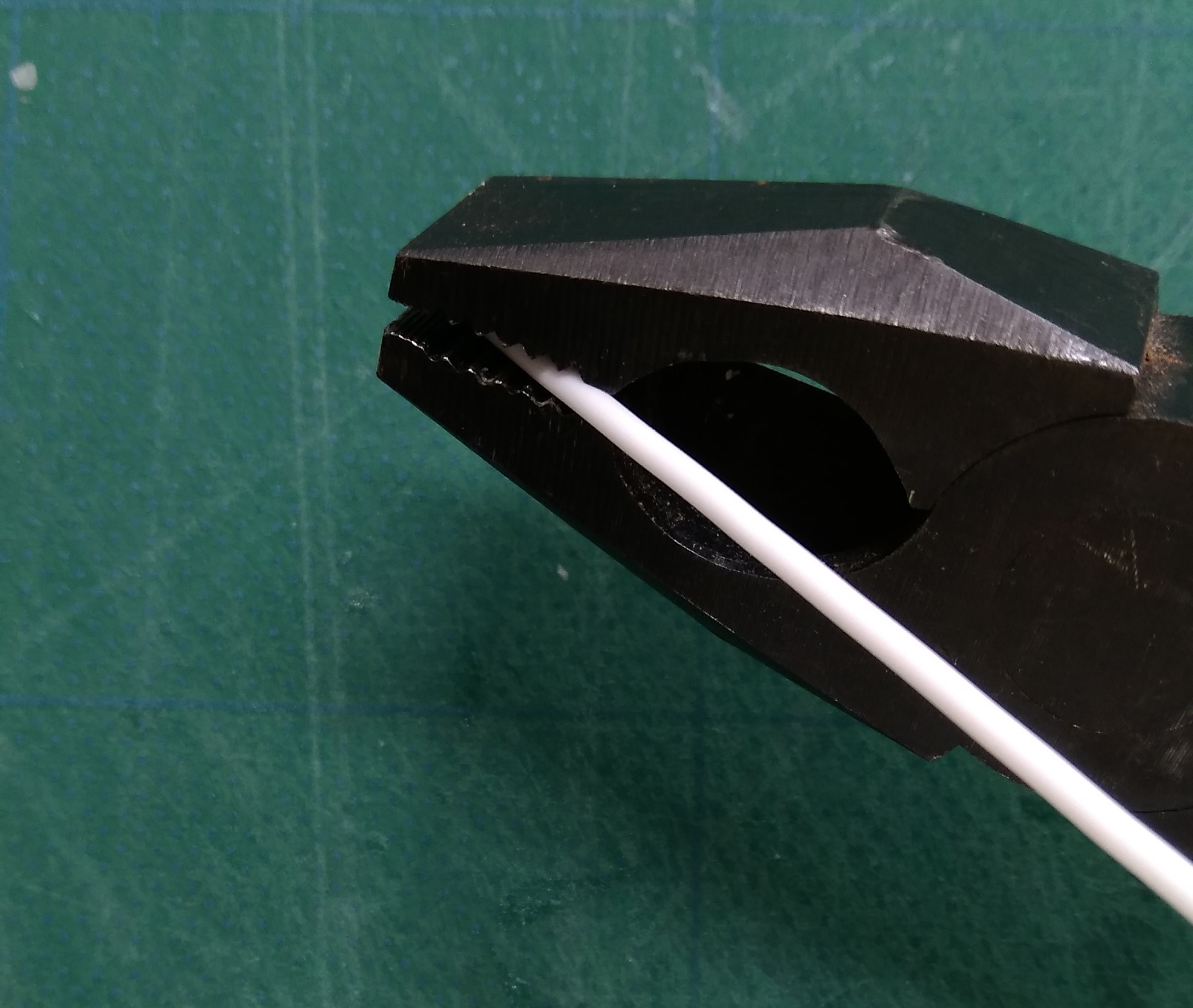

- ペンチでフィラメントをデコボコにする

- ポリイミドテープを巻く

- ゆっくり抜き取る

フィラメント接合方法を確立(大問題発生と発見)

フィラメント接合部の誤差を0.1㎜程度におさえつつ繋げる方法が確立した

多分これが最も安くできる方法

新たな大問題

接合のためのに考えた大袈裟なヒーターも不要になってしまった

良かった事

テフロンチューブは厚いので熱量が必要だったが、ポリイミドテープは薄いので少ない熱で溶着できる事がわかった

結果としてヒーターが無くても、ライターでもハンダごてでも溶着できるようになった

多分これが最も安くできる方法

新たな大問題

接合のためのに考えた大袈裟なヒーターも不要になってしまった

良かった事

テフロンチューブは厚いので熱量が必要だったが、ポリイミドテープは薄いので少ない熱で溶着できる事がわかった

結果としてヒーターが無くても、ライターでもハンダごてでも溶着できるようになった

問題点(解決・未解決・新問題)

問題解決

- 部品が多い(入手が面倒なものもある) → 解決(大袈裟なヒーター不要)

- 道具も必要 → 解決 カッターとハンダごて

- 費用と手間がかかる → 解決 簡単にできる

- フィラメントの接合部の直径を1.75㎜に近づける → 解決(動画)

未解決の問題

- 無し

新たな問題(大問題!!!)

- 良い事なのだがヒーターを作らなくても良くなってしまった!!!!

ヒーター製作2-立案(悔しいから意地でも作る事にした)

最大の目標が不要になり悔しいので意地でヒーターを作る事にした

こじつけると、ライターやハンダごてでは安全性や使い勝手に不満が残る!

意地なので以前の考えを捨てゼロから考える事にした

こじつけると、ライターやハンダごてでは安全性や使い勝手に不満が残る!

意地なので以前の考えを捨てゼロから考える事にした

ポリイミドパイプの作り方が確立した事で熱源が小さくて済むのが大きな違いとなる

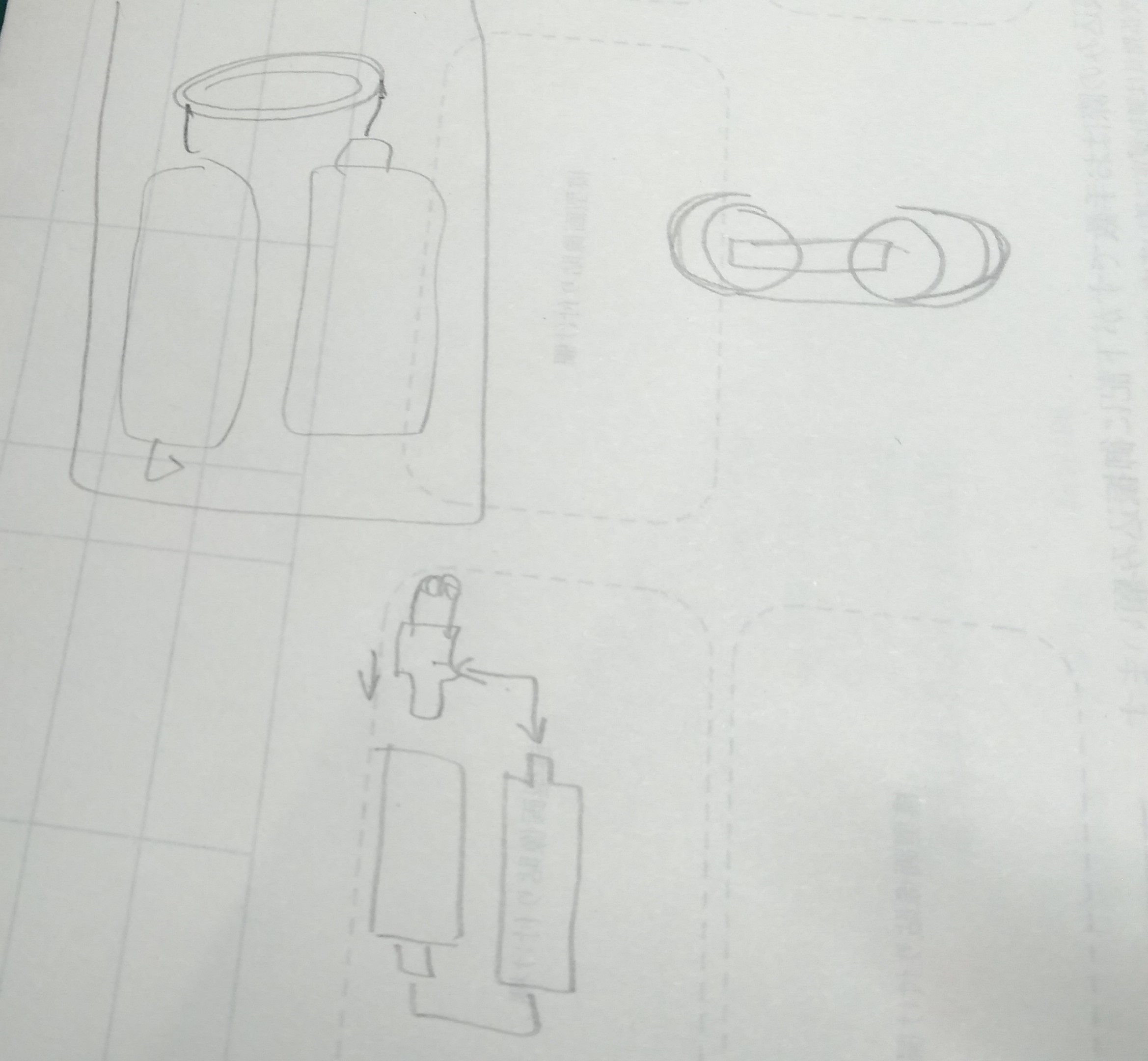

思い切って新たに考えてスケッチする

思い切って新たに考えてスケッチする

- 安全である事

- できるだけ小さい事

- 材料・道具の種類・数量が少ない事

- できるだけ入手しやすい部品を使う

- 製作が簡単な事

- 操作が簡単な事

スケッチで考えたもの

ストーブ用ヒーター・乾電池・電線・(電池の接点に何を使うかは未定で作りながら考える)・スイッチはヒーターと電池を直接接触させるようケースにバネの働きをもたせてスイッチとする

熱源を探す

USBライターを思いつき探したが近所の100円ショップではみつけられなかったので他の熱源を探したら、反射式石油ストーブの点火プラグヒットした。

早速試してみたら十分フィラメントを溶かす事ができたのでこれを使う事にする

早速試してみたら十分フィラメントを溶かす事ができたのでこれを使う事にする

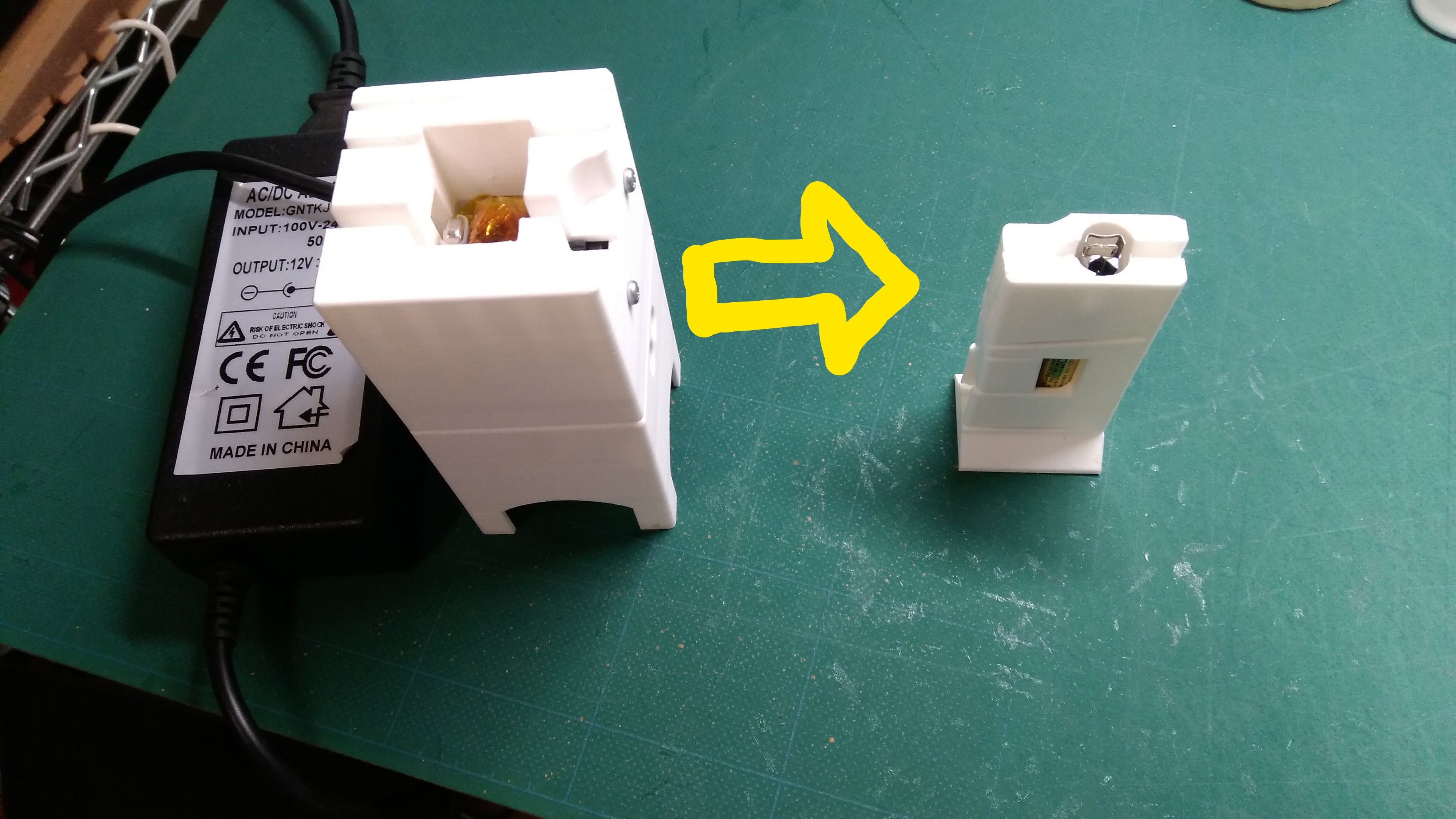

ヒーター製作1からの変化

12Vの3Dプリンター用ヒーター → 石油ストーブ点火ヒーター

熱の立ち上がりがはやく、冷えるのも早いのがハンダごてより良い点だ

12Vの3Dプリンター用ヒーター → 石油ストーブ点火ヒーター

熱の立ち上がりがはやく、冷えるのも早いのがハンダごてより良い点だ

電源を検討する

乾電池電池2本3v(点火ヒーターに合わせる)

ヒーター製作1からの変化

12V-ACアダプター → 乾電池

12V-ACアダプター → 乾電池

ケース

3Dプリントで製作する

できるだけパーツ数を少なく

できるだけサポートが出ないように

ライターでは作業づらい、点火しながらフィラメントを固定し接合するのが難しい

火力も調整しにくい

ライターでは作業づらい、点火しながらフィラメントを固定し接合するのが難しい

火力も調整しにくい

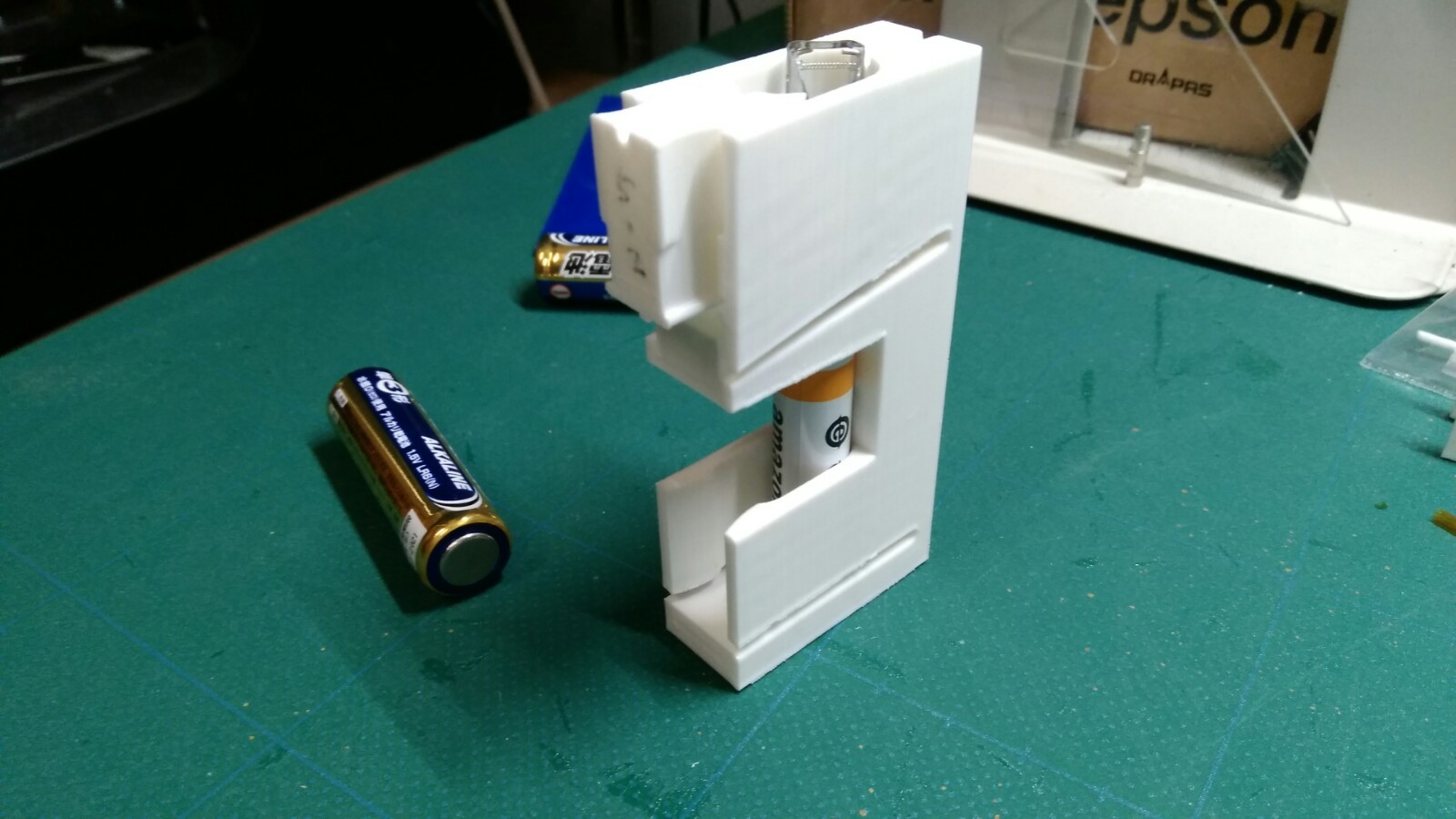

ヒーター製作2-試作

部品は

反射式石油ストーブ用点火ヒーター

乾電池

電線

などほぼ決まってしまったので、それらをうまく納める3Dプリンターでのケース製作がメインとなる。

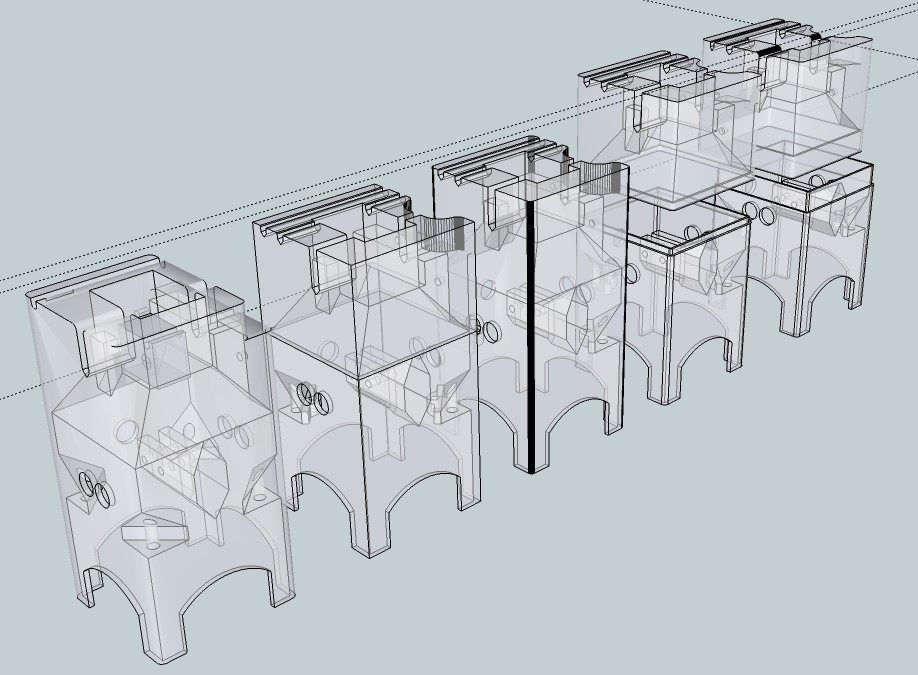

使用したモデリングソフトはヒーター1共にsketchup(スケッチアップ)を使用

反射式石油ストーブ用点火ヒーター

乾電池

電線

などほぼ決まってしまったので、それらをうまく納める3Dプリンターでのケース製作がメインとなる。

使用したモデリングソフトはヒーター1共にsketchup(スケッチアップ)を使用

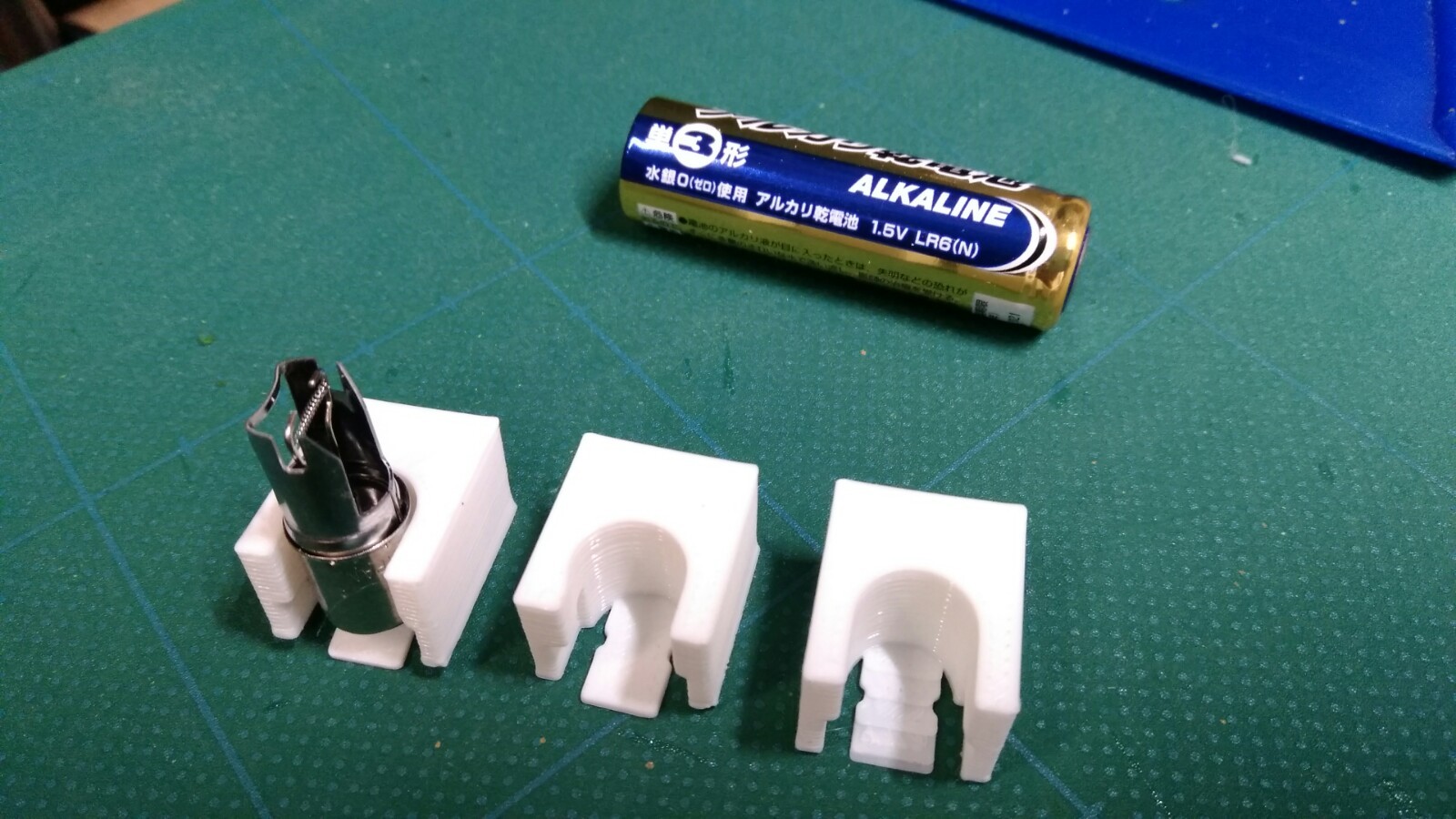

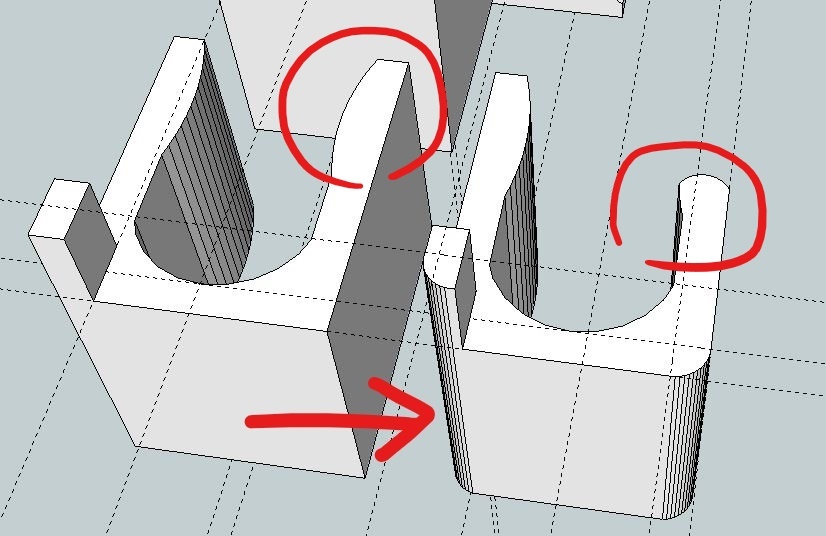

ヒーター2試作過程1

ヒーターソケットをはめ込む部分のサイズを確認しながら試作

既製部品を組み込む部分は、その部分だけモデリングし微調整しぴったりのサイズをテストプリントしながら検討していく。

このように部分的に製作し最後に組み合わせて全体をモデリングする

既製部品を組み込む部分は、その部分だけモデリングし微調整しぴったりのサイズをテストプリントしながら検討していく。

このように部分的に製作し最後に組み合わせて全体をモデリングする

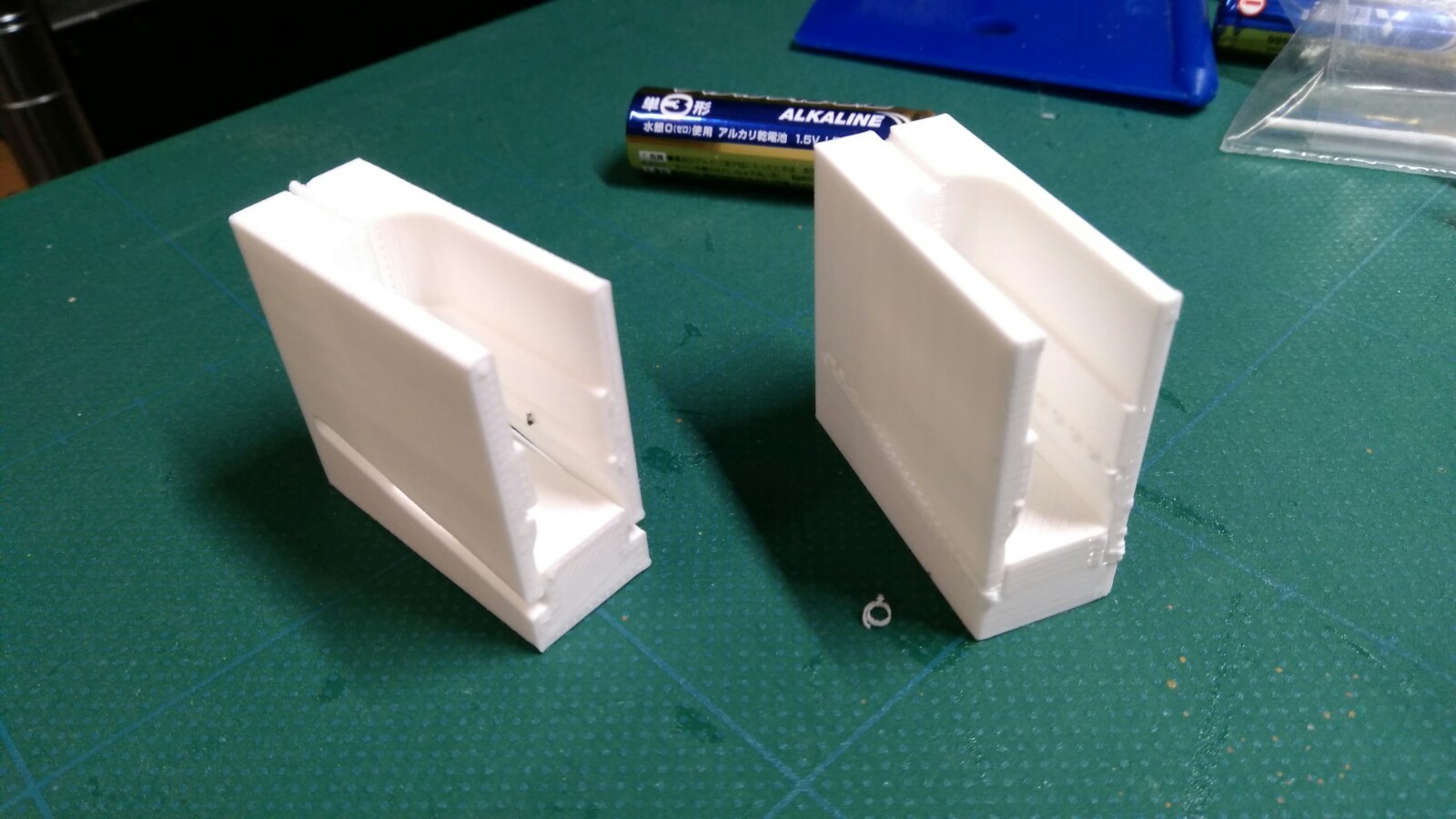

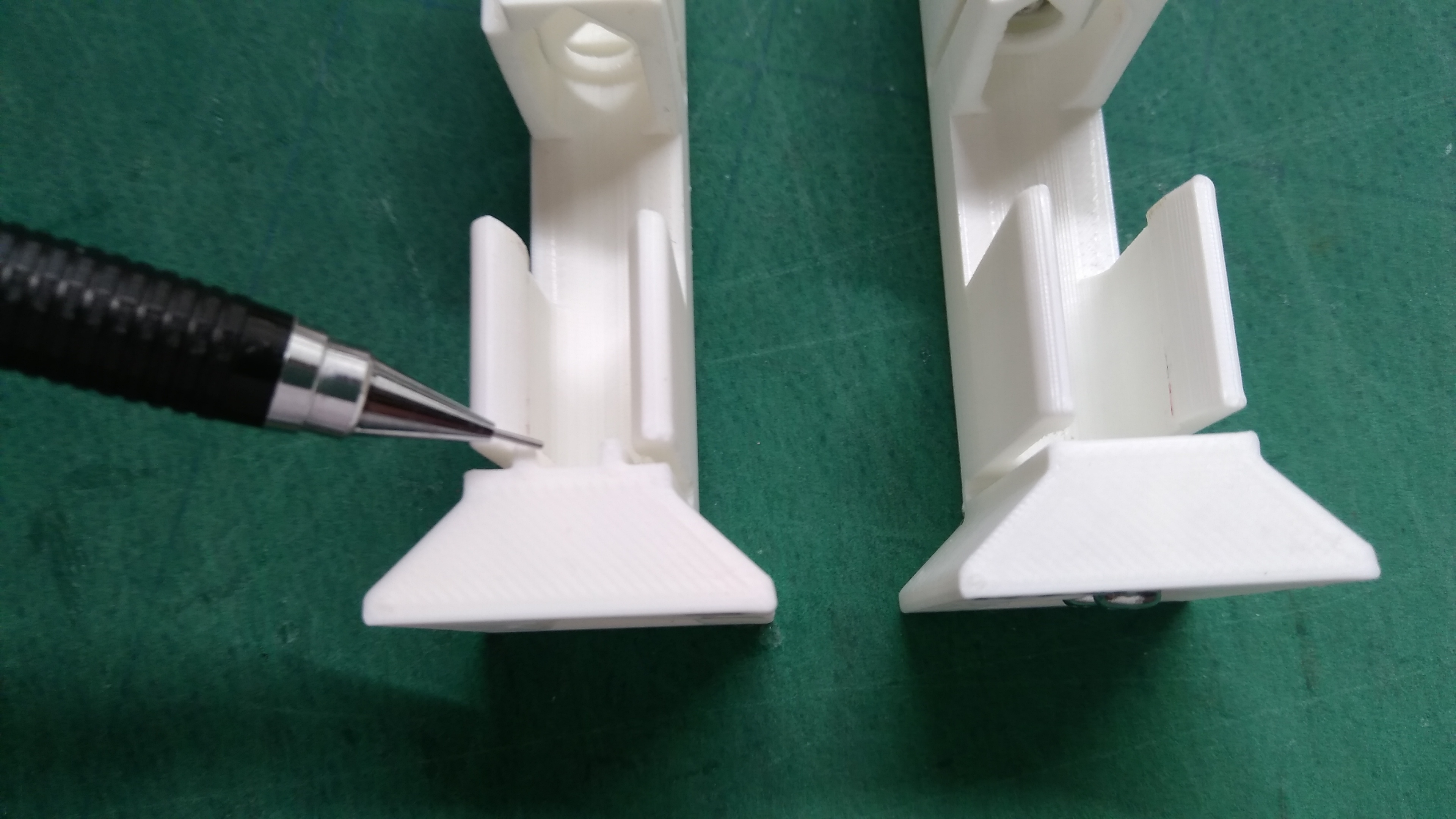

ヒーター試作過程2

本体部分とスイッチの代わりとなるバネ機能部分、ヒーター抑え込み押し込み部品を試作

この時点でプリント方向を決め、サポートが出ないよう形状も検討していく

左がサポートの出ない方向を決めてプリント、右側は何も考えずにモデリングしプリントしたもの。モデリング段階でプリント方向とサポートの出来を予想しておくとプリント後がとても楽になる

この時点でプリント方向を決め、サポートが出ないよう形状も検討していく

左がサポートの出ない方向を決めてプリント、右側は何も考えずにモデリングしプリントしたもの。モデリング段階でプリント方向とサポートの出来を予想しておくとプリント後がとても楽になる

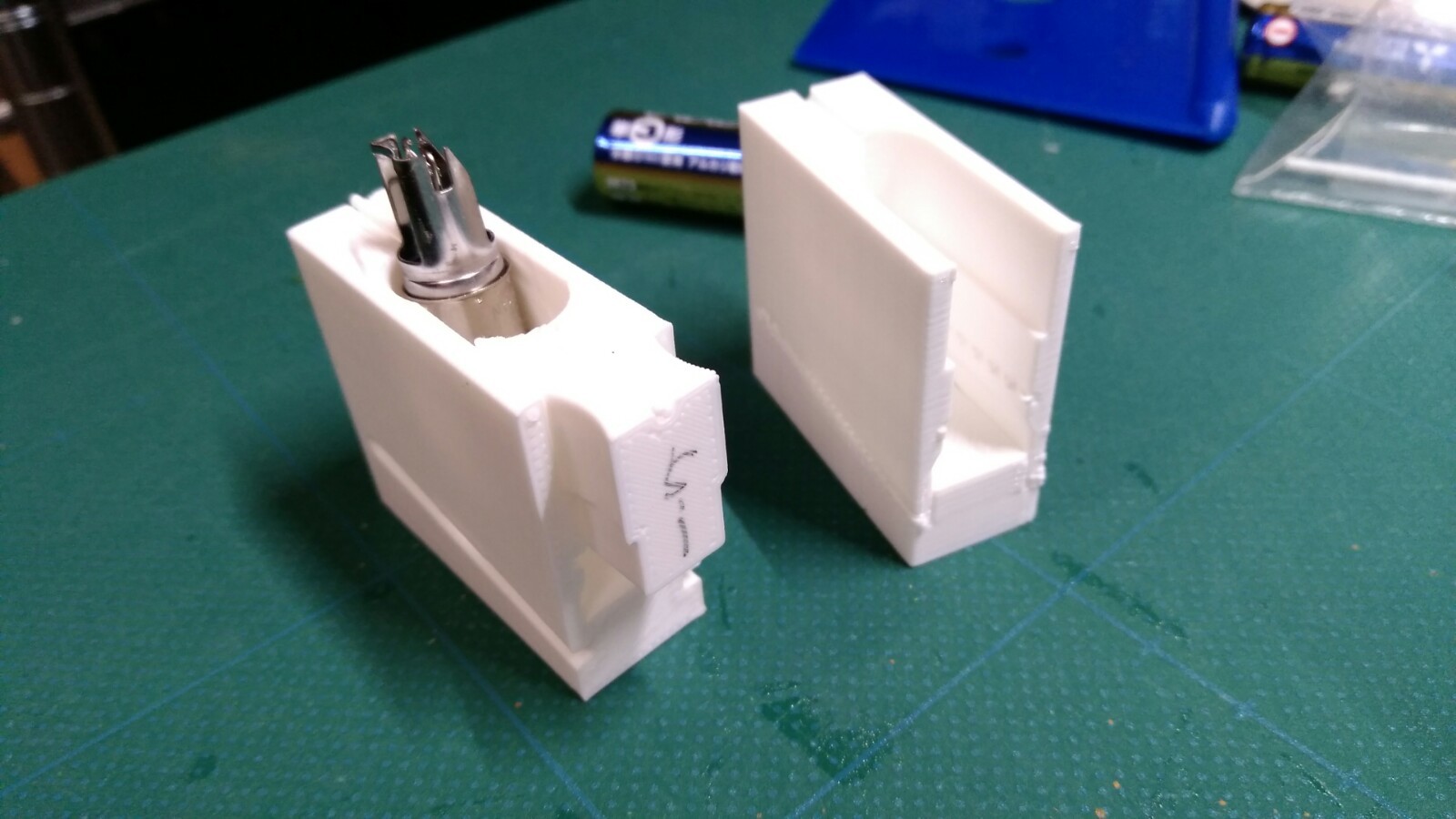

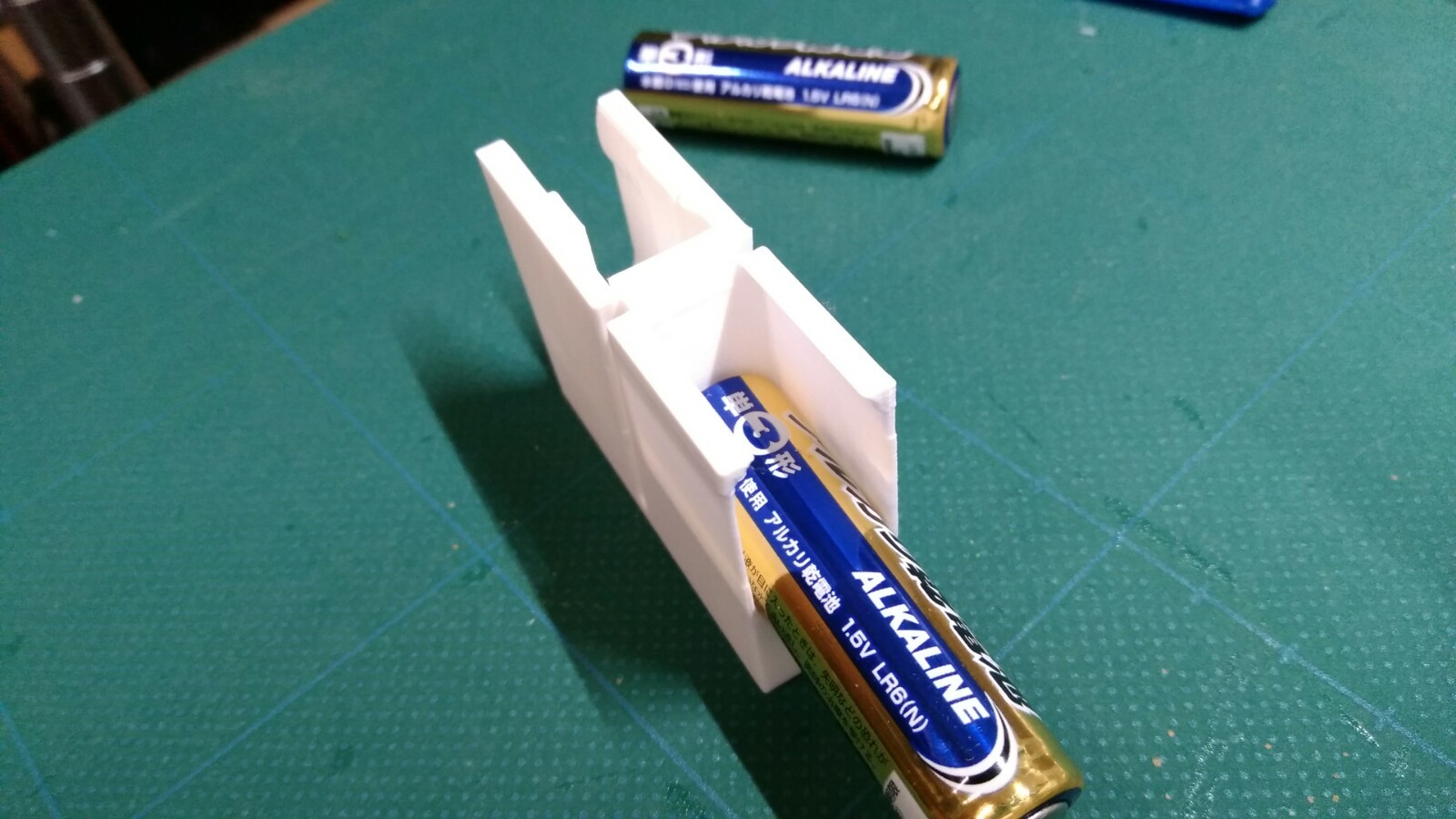

ヒーター試作過程3

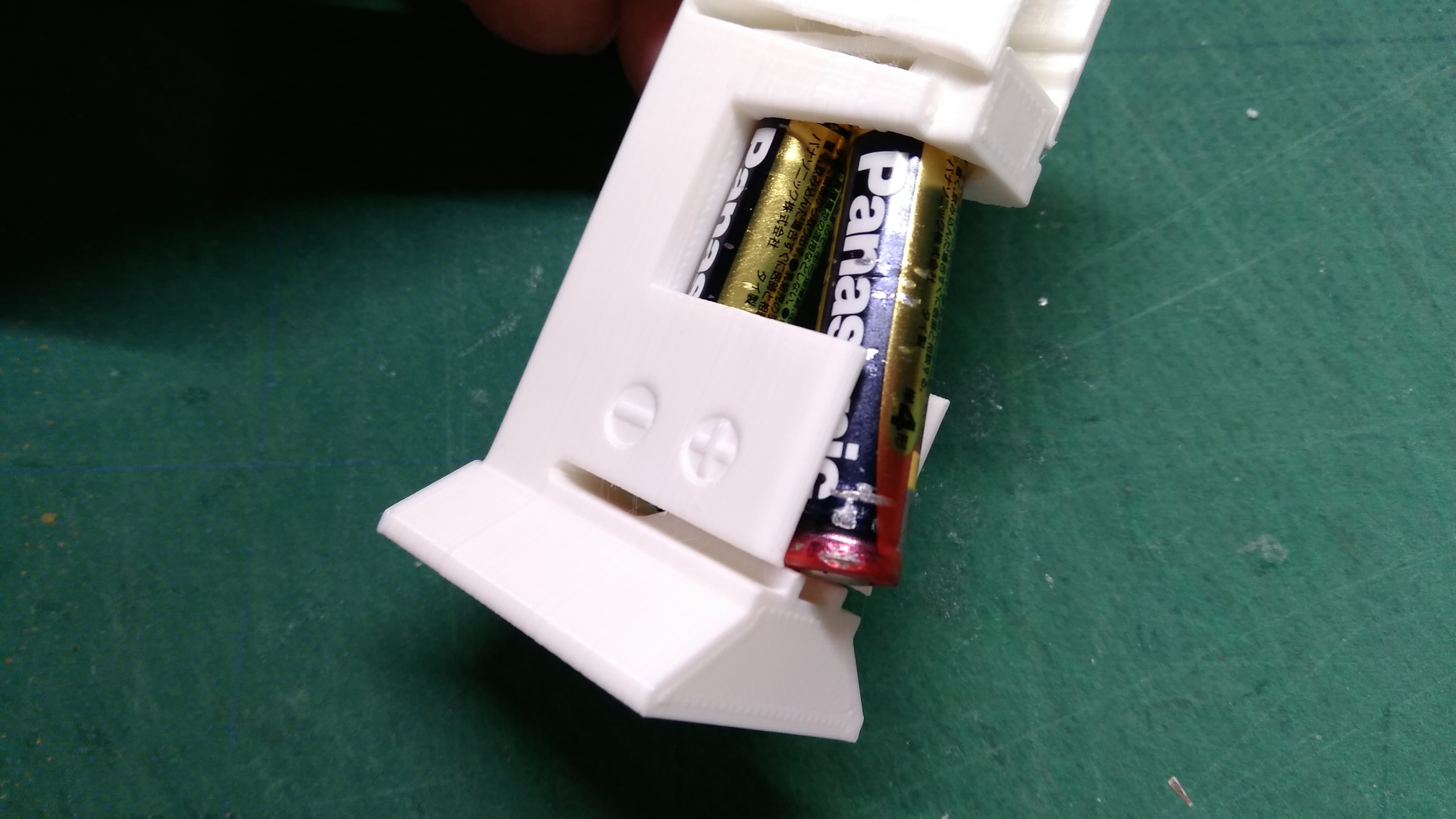

単三乾電池2本で使用する前提でモデリング

部分的に非常に薄くなり、また全体幅を広げるのは大きくなってしまう

単三電池で計画していたが単四電池使用に変更する

部分的に非常に薄くなり、また全体幅を広げるのは大きくなってしまう

単三電池で計画していたが単四電池使用に変更する

ヒーター固定用の押し込みが浮き上がるのでスライドレールを追加モデリング

電池の下部の固定をスライド式で検討するが、パーツ数が増え複雑になるため固定式に考えを変更する

電池の下部の固定をスライド式で検討するが、パーツ数が増え複雑になるため固定式に考えを変更する

ヒーター試作過程4

単四電池用にモデリングし、プリント後装着してみると

あちこち割れてしまう。寸法に余裕が無かったようだ。

モデリングに戻り寸法や形状を調整する

あちこち割れてしまう。寸法に余裕が無かったようだ。

モデリングに戻り寸法や形状を調整する

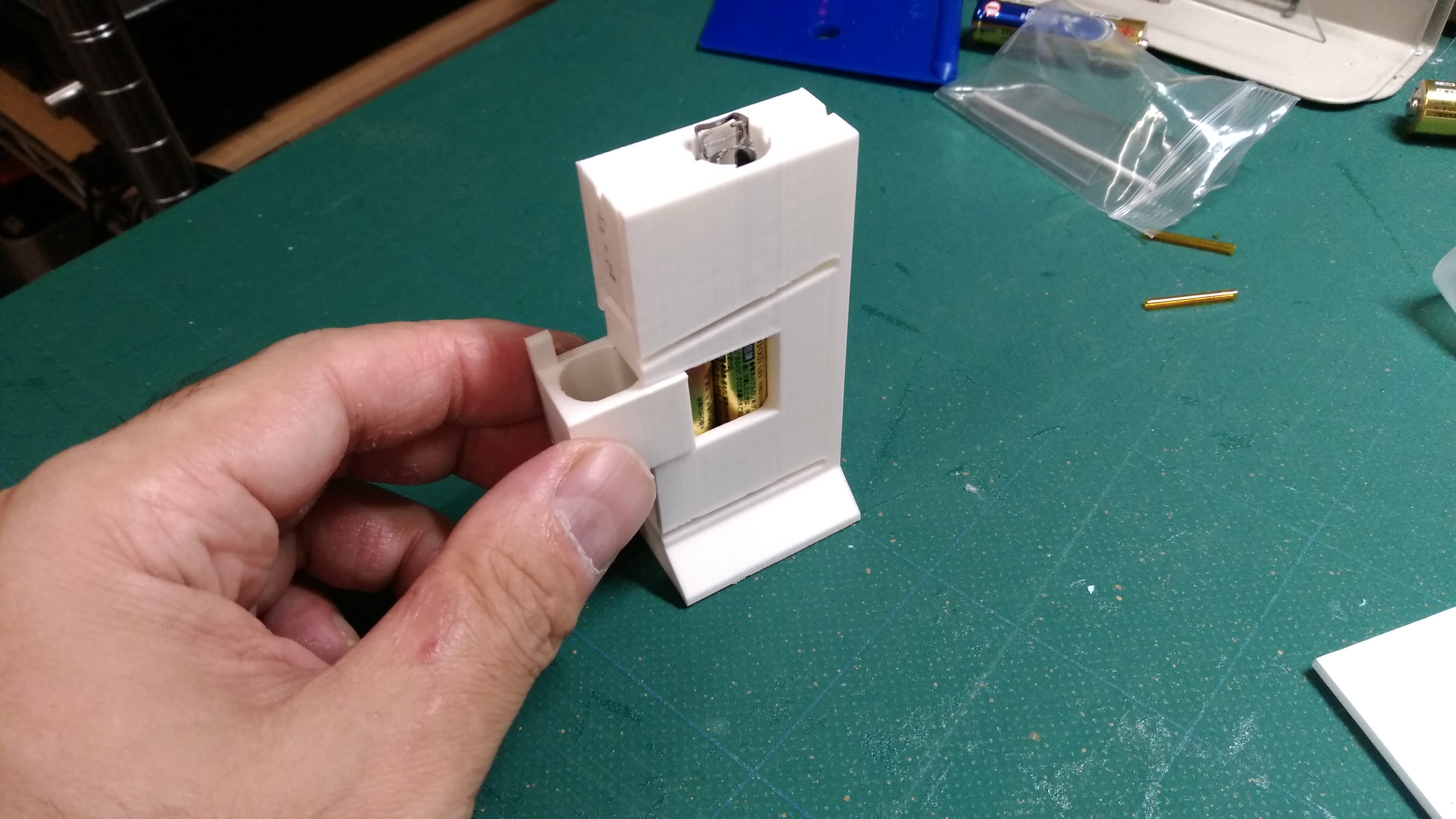

ヒーター試作過程5

電池を装着しても問題ない形になったが、まだ各所寸法の微調整が必要で3Dプリンターの積層厚を意識し0.2㎜単位で各所微調整する

ヒーター試作過程6

完成したが、安全性に問題あり

安全に使いたいのだが、押しただけで発熱してしまう。

収納時、何かの拍子に上にモノが乗った時何かに引火してしまう可能性がある

使用しない時に発熱しないようストッパーを工夫する事にした

また、本体を薄くしたため台に置いて作業するとた時に不安定さを感じたので足をつける事にした。

単三電池案に戻す事も考えたがモデリングが面倒なのでやめた orz

火傷の可能性についてはヒーター1に比べヒーター面積が小さい、ヒーターブロックが無いので蓄熱が無く瞬時に冷える。そのため接触しても大きな火傷になる可能性は低いと判断した

安全に使いたいのだが、押しただけで発熱してしまう。

収納時、何かの拍子に上にモノが乗った時何かに引火してしまう可能性がある

使用しない時に発熱しないようストッパーを工夫する事にした

また、本体を薄くしたため台に置いて作業するとた時に不安定さを感じたので足をつける事にした。

単三電池案に戻す事も考えたがモデリングが面倒なのでやめた orz

火傷の可能性についてはヒーター1に比べヒーター面積が小さい、ヒーターブロックが無いので蓄熱が無く瞬時に冷える。そのため接触しても大きな火傷になる可能性は低いと判断した

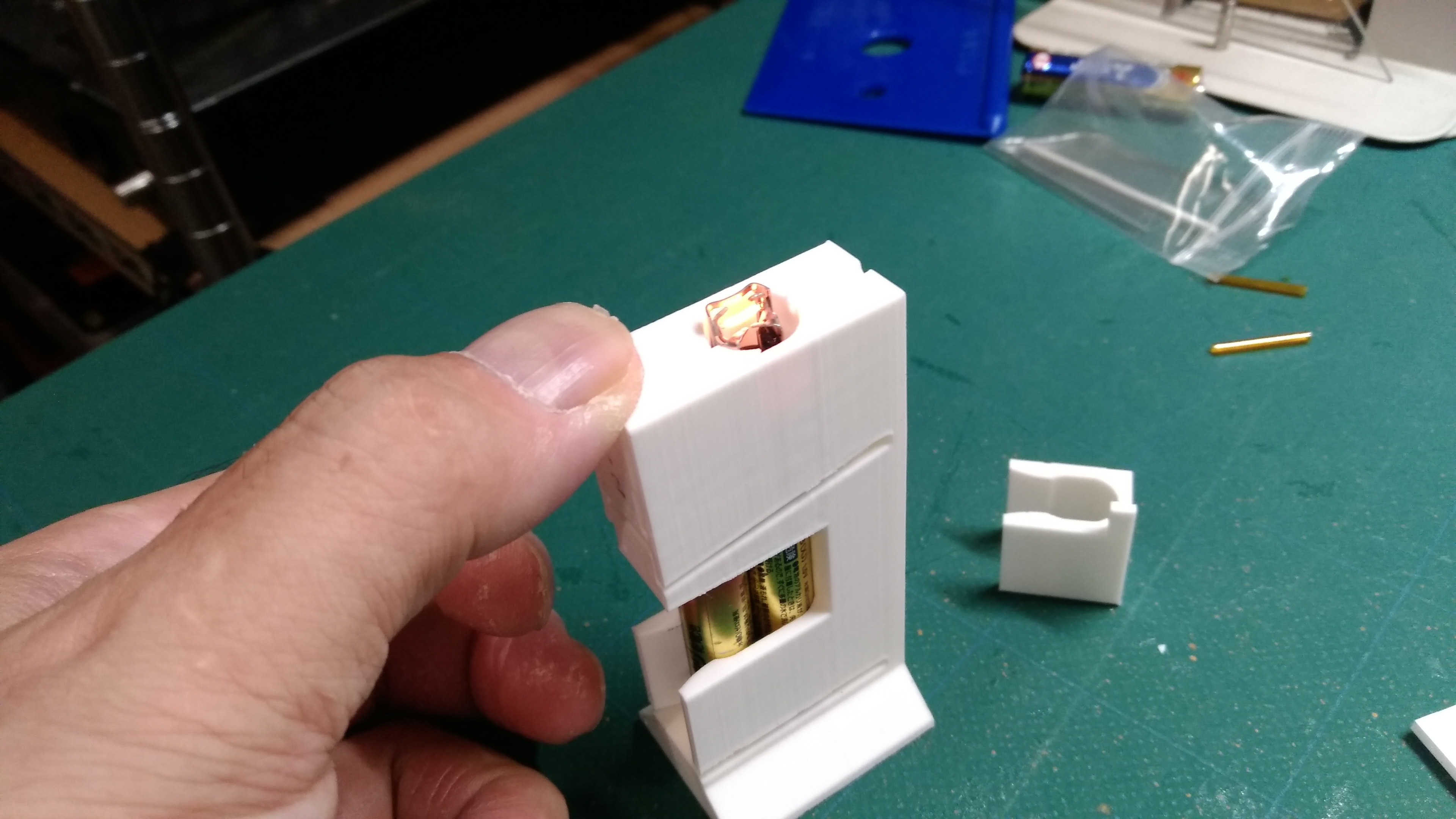

ヒーター試作過程7

安全ストッパーを追加し、安定のために足もつけて完成とした。

ヒーター完成形(と思ったけどVer0.9)

- 安全である事

→ 安全装置を設けた、フラメントを抑え込まないと発熱しない、手を離すとOFFになる - できるだけ小さい事

→手のひらに収まるサイズにしたh80㎜ w40㎜ d15㎜(足部30㎜) - 材料・道具の種類が少ない事(入手しやすい事)

→材料13種から4種へ:ビス2本 錫メッキ銅線または電線50㎜程度 ヒーター×1 単4電池2本

→道具9種から2種へ:ラジオペンチ・プラスドライバー - 製作が簡単な事

→ほぼ組み立てるだけのはめ込みとビスのねじ込みのみ - 使いやすい事

→スイッチのONとフィラメントの固定を指1本でできるようにした

→作業台の上に置いて使えるように足をつけた

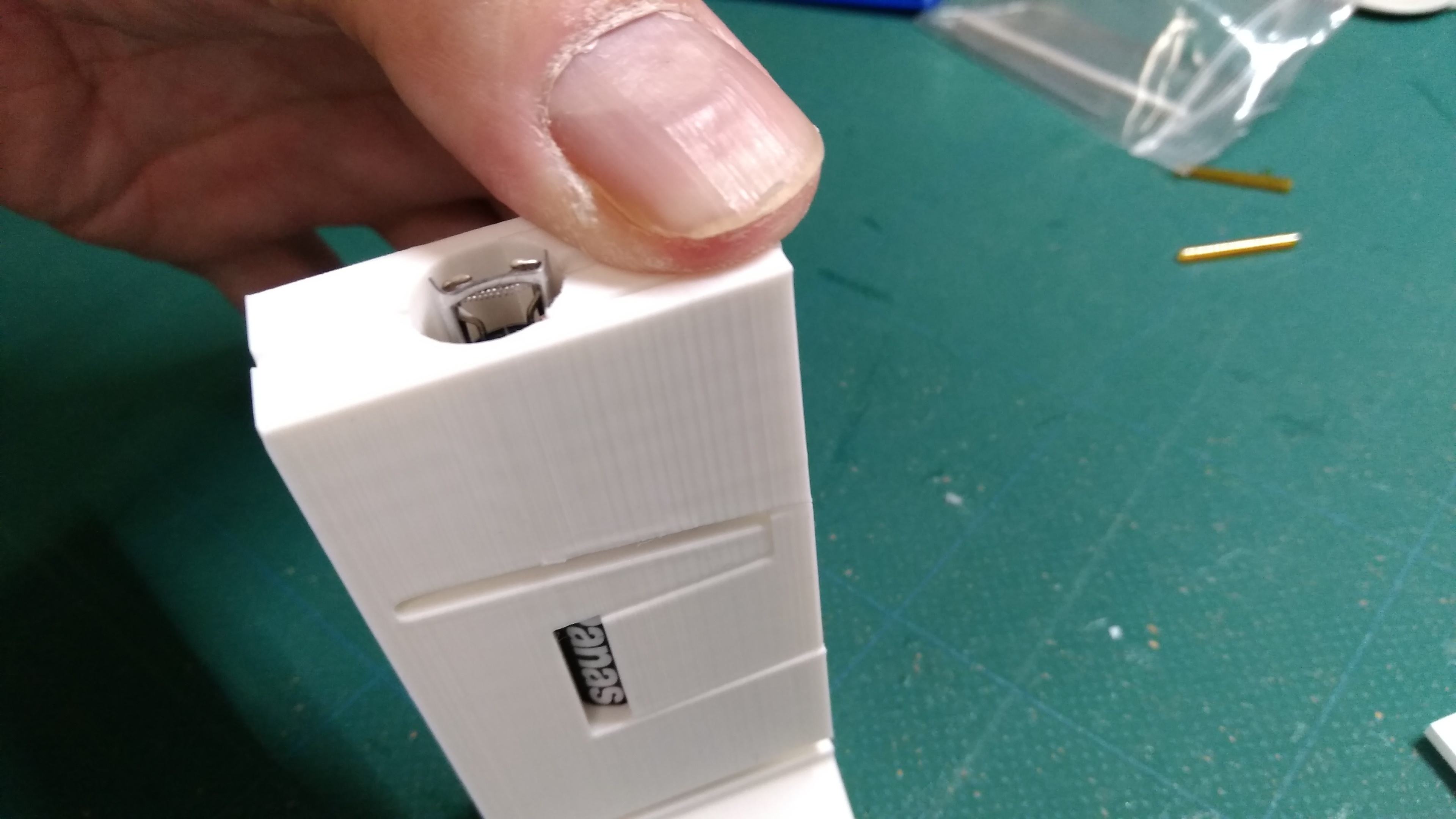

ヒーター完成形Ver1.0へ

完成形を放置していたら不満が出てきてしまった

- 不満1 ヒーターのプラグ部分がでっぱっているのが気に入らない(安全じゃない、ひっかかる)

- 不満2 安全ストッパーの着脱が硬くてすんなりいかない(片手ではずしたい)

- 不満3 角が立っているので握ると不快(面取りしたい)

- 不満4 3Dプリントでまだ少しサポートが出る

こんなところを直した

左の画像の色のついた部分をちょこちょこ直した

フィラメント溶着用ヒーターVer1.0(出来たみたいだ)

沢山の失敗や不満や問題点を経て、やっと満足できそうなものができたので、Ver1.0とします。

まだまだ至らない点はありますが、安全性・材料の少なさ・道具の少なさ(作りやすさ)を重視して改良を続けた結果となっています。

3Dプリント造形時のサポートもまったく出ないよう形状を改良しました。

まだまだ至らない点はありますが、安全性・材料の少なさ・道具の少なさ(作りやすさ)を重視して改良を続けた結果となっています。

3Dプリント造形時のサポートもまったく出ないよう形状を改良しました。

製作時の!!!注意!!!(Ver1.1で対策済)

電池を入れるプラスマイナスの向きは間違えないようにしてください

安全性を考慮しましたが、電池の入れ間違えに対しての考慮までは及びませんでした。

安全性を考慮しましたが、電池の入れ間違えに対しての考慮までは及びませんでした。

Ver1.1にて電池の極が逆の場合は入らない、または通電しないよう改良しました

接点にネジを使う事にしたため、極性を間違えた場合は電池との接面に凹凸をつけてもネジを深くねじ込む事でショートしてしまいます。ゼムクリップでスプリングを作る方法なども考えてみましたが造形や仕組みが複雑になり断念してしました。何か良い案が浮かんだら再度改良に挑戦してみようと思います。

Ver1.1にて電池の極が逆の場合は入らない、または通電しないよう改良

STLデーターも最新版に変更済み

接点にネジを使う事にしたため、極性を間違えた場合は電池との接面に凹凸をつけてもネジを深くねじ込む事でショートしてしまいます。ゼムクリップでスプリングを作る方法なども考えてみましたが造形や仕組みが複雑になり断念してしました。何か良い案が浮かんだら再度改良に挑戦してみようと思います。

Ver1.1にて電池の極が逆の場合は入らない、または通電しないよう改良

STLデーターも最新版に変更済み

3DプリントDATA(電池入れ間違い安全対策済み)

プリントの向きはこのDATAの状態のままプリントすると、サポート不要で出力できます。自分のプリント設定はPLA(PolyLite)・インフィル15%・外殻(外周)3 でプリントしました

DATAは1.1安全対策済みのものですのでそのまま使えます

作り方

動画をご覧ください(標準速度で約10分)

アップロードしてあるSLTを3Dプリンターで出力し組み立てます。今回使用した3Dプリンターはマグナレクタ(旧Genkei)のLepton2でPLAフィラメントを使用

PLA(PolyLite)・インフィル15%・外殻(外周)3

PLA(PolyLite)・インフィル15%・外殻(外周)3

フィラメント溶着用ヒーターVer1.1(ショート防止策)

乾電池の入れ方によるショートを防止する策を追加した

STLデーターも1.1に入れ替え済みなのでそのまま上記DATAを使用して問題ありません

奥に入る電池(ヒーター側)は以前より上が+極でなければヒーターの金具と接触しないようクリアランスをとっている。

手前(ヒーターと反対側)の電池について極が逆でも入ってしまう問題が残っていて、電池の入れ間違いによるショートの危険性が残っていたので、それを改善した。

STLデーターも1.1に入れ替え済みなのでそのまま上記DATAを使用して問題ありません

奥に入る電池(ヒーター側)は以前より上が+極でなければヒーターの金具と接触しないようクリアランスをとっている。

手前(ヒーターと反対側)の電池について極が逆でも入ってしまう問題が残っていて、電池の入れ間違いによるショートの危険性が残っていたので、それを改善した。

- 底部に凸部を作り底部のバネ機能を硬くした

これにより手前側の電池を入れる際、極が逆の場合ひっかかり電池が入らないようになった。溝を作るのではなく凸部を作る事で解決できた。 - ケースに+と-のマークを入れた

さぁ!つないでみよう!

3Dプリンター用のフィラメントを

安全に

あまりお金をかけず

誤差少なく

綺麗に

安全に

あまりお金をかけず

誤差少なく

綺麗に

つなぐ

用意する道具と材料

道具

- 今回製作したヒーター

- カッターまたは、はさみ(テープをカットする(毎回使う)

- 1.75㎜のフィラメントの切れ端(最初のみ)一度作ったら道具として何回も使える

- ラジオペンチ(最初のみ)

材料

- 繋ぎたいフィラメント

- ポリミイドテープ(幅20㎜程度使用長さ20㎜程度のものが良い)毎回使う使い捨て

- 1.75㎜のフィラメント(最初のみ)あとは保管しておいて使いまわす

ポリイミドパイプを作る

作り方を短めの動画にしました

フィラメントをつなぐ

左手のフィラメントの固定と発熱スイッチを兼ねているので、フィラメントを本体に押し付けて固定すると同時に発熱します。

- ニッパーがあると良い

まとめ

目的を達成できた

フィラメントをつなぐという目的の他、仕組み・技術的にシンプルに、そして安全にというサブの目標も達成できた

フィラメントをつなぐという目的の他、仕組み・技術的にシンプルに、そして安全にというサブの目標も達成できた

安全対策

- 火傷防止

- 意図しないスイッチON防止

- スイッチの切り忘れ防止

- 電池の入れ間違い防止

材料 5種 - 3Dプリントしたケース

- 電線50㎜程度2本

- 反射式石油ストーブ用点火ヒーター

- M3 10㎜ビス2本

- 単四電池2本

使用する道具 5種 - 3Dプリンター

- プラスドライバー サイズ2番

- ラジオペンチ

- カッター(はさみ)

- フィラメントの切れ端

予想外のメリット

- 持ち運びが簡単

気軽に3Dプリンターの傍らで接合できるようになった。1作目はACコンセントが必要でとりまわしが不便だった。 - 多くの人が作れて多くの人が使える

ハンダづけや電子部品な知識や技術も不要になり、ポリイミドテープを除けば1,000円以下なので知識、金銭面でより多くの人の利用が可能になった - 待ち時間が少ない

3Dプリンター用ヒーターを使うと温度の立ち上がりまで時間を要するが、ストーブ用ヒーターを使う事で熱の立ち上がりがはやく数秒で接合開始できるようになった。フィラメントの最後ががリールからはずれ音に気が付いてからでも余裕をもって接合できる。実際使ってみるとこの時間的メリットはとても大きかった。