アイデア出し

最初に私たちは、今回のメインテーマである「Fab Life」とはどんなものか、考えることから始めた。

すると、

- 環境に優しいものを使うこと

- 日常の中の楽しみが増えること

- 生活の役に立つものを使うこと

- 日々の負担が減ること

などの意見が出た。

話し合いの末、今回私たちは「生活の中で役立つ面白いもの」を小テーマとし、ものづくりを進めていくことにした。

調査

生活に役立つものを作るためには、まずは今不便だと感じていることを知る必要がある。

身の回りの人に今不便に感じていることや小さなストレスを聞いた。

- スーパーの袋が開きづらい

- 家を出るときに鍵を忘れる

- スマホで動画を見る時に1時間くらい手でスマホを持ち続けることかきつい

没案

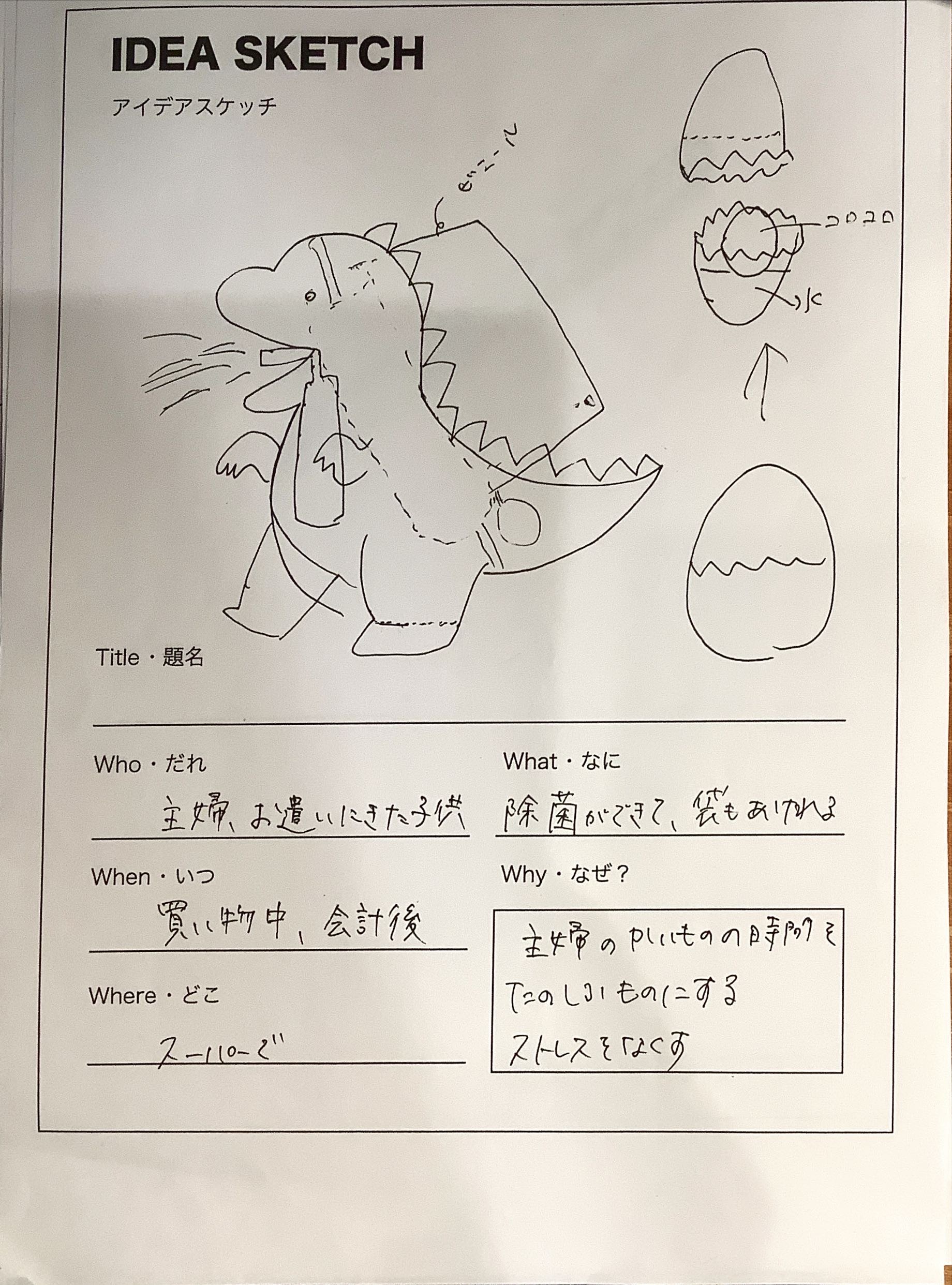

①消毒液で衛生的にビニル袋も開けやすい

まず初めに私たちが考えたのは、恐竜の口から消毒液が出て,背中のゴツゴツとしたところがビニール袋を切るための刃となるというものだ。しかし,消毒液が出るという点が昨年の作品と似通っているところがあり、袋を開けやすくするための刃などを作る技術が私たちにはなくを作れないと考え,他の別の案を考えることにした。

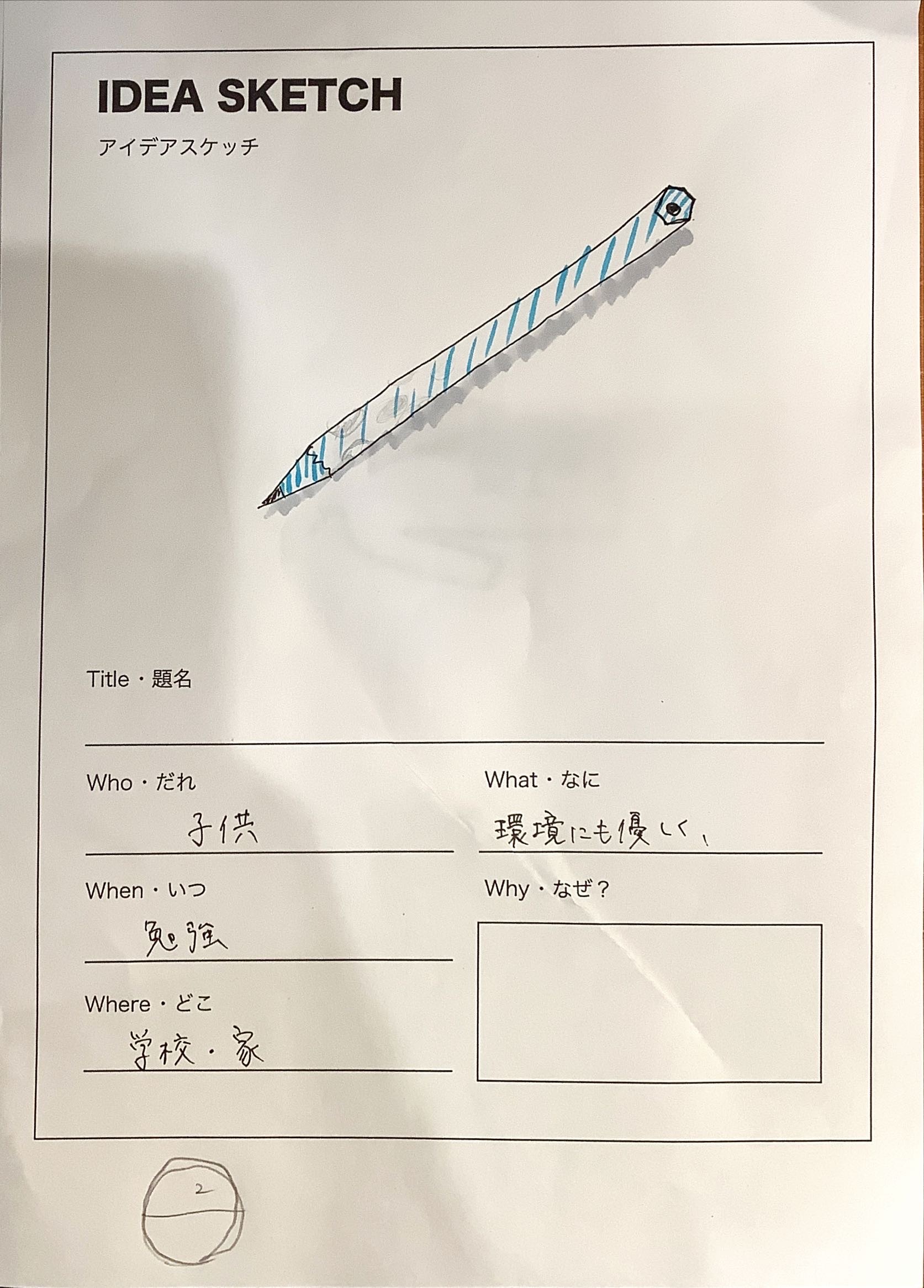

②プラ筆 〜自然に優しい生分解性プラスチック鉛筆〜

次に私たちが考えたのは鉛筆の芯以外の木の部分が生分解性プラスチックで出来た鉛筆だ。

鉛筆に使用されている木について調べてみると,鉛筆以外の用途に使うことができない木材を使用しており,特に環境に害を与えていないことがわかった。私たちがこの生分解性プラスチック鉛筆を作るための目的が無意味なものだと気づき,この案で進める事をやめることにした。

採用案

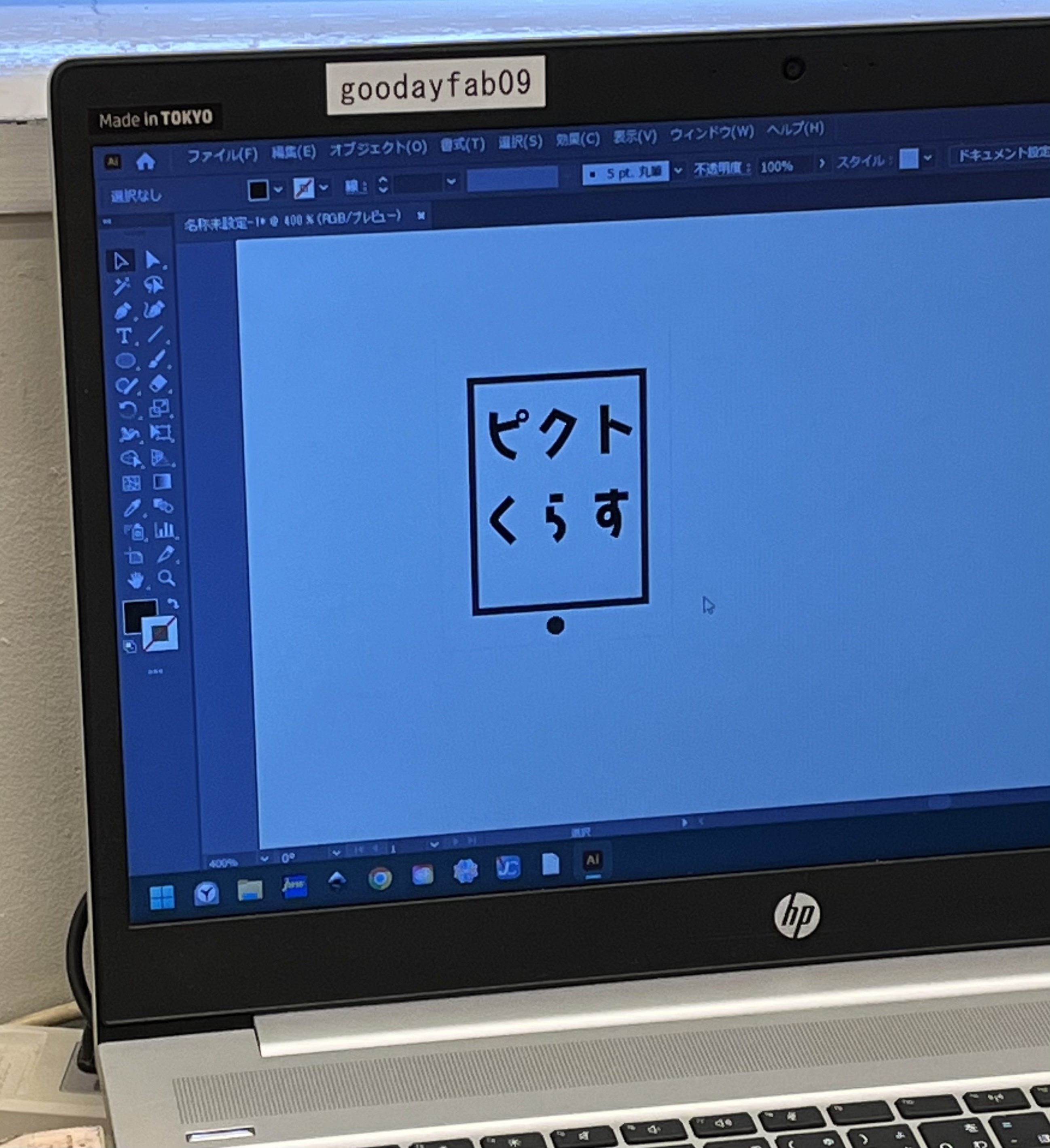

ピクトくらす

最終的に私たちの採用案は『ピクトくらす』。

ピクトグラム✖️暮らし

人型のピクトグラムと今年のファブコンテストのテーマであるライフ(暮らし)を掛け合わせたもの。

そもそもピクトグラムとは,言語にとらわれず内容の伝達を直感的におこなうというものだ。

見ただけで何のために使うのかわかるという言語の壁を超えた実用性のあるインテリアを作りたいと思い,私たちは用途に合わせたポーズをしたピクトグラムのインテリアを作る事にした。

デザイン① 〜鍵かけピクト〜

「みなさんは、家を出るときに鍵を忘れて、一度家に取りに帰った経験はありますか?」 私たちは生徒とその保護者にアンケートをとった。すると、5人に3人が鍵を忘れたことがあると回答した。 よし!今から出るぞと思った時に一度家に帰らなければならないのは萎えてしまう。 そこで私たちが考えた1つ目のデザインは「鍵かけピクト」だ。 これを玄関に置くことで、鍵が目につき家を出る前に忘れることがなくなる。

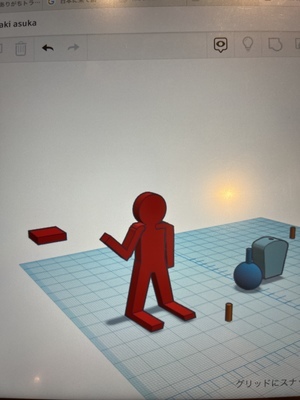

プロトタイプ①

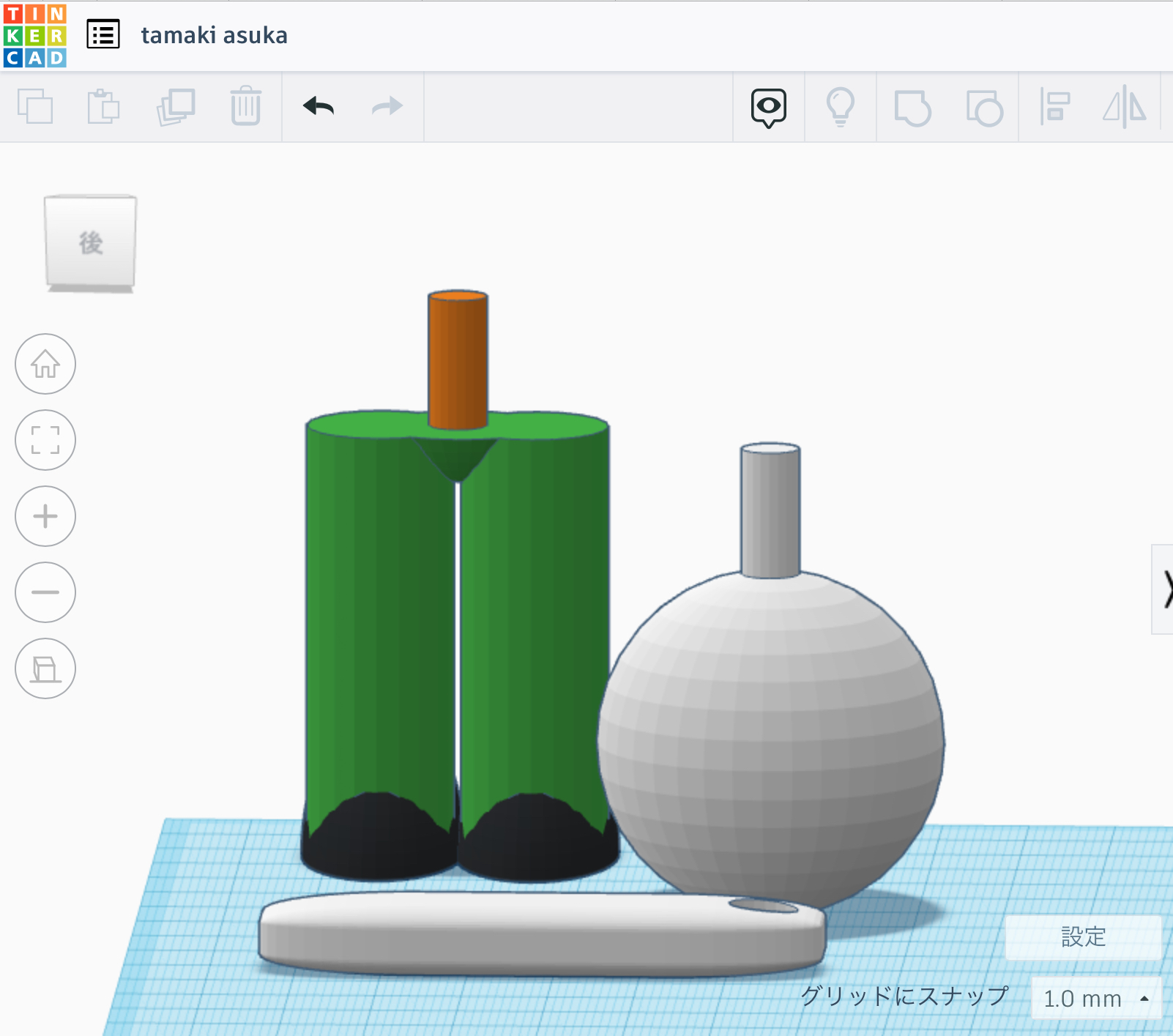

一つ目の試作品は、以下のような手順で作成した。

- 粘土で形を作る

- thingiverseで人型のデータをダウンロード

- tinkercadで自分の理想の形に付け加えたり、削ったりする(←細かい作業のため大変だった)

- 3Dプリンタで出力

問題点

- 鍵の重みで鍵かけピクトが倒れてしまう。

- 立体感がなく可愛さに欠ける

プロトタイプ②

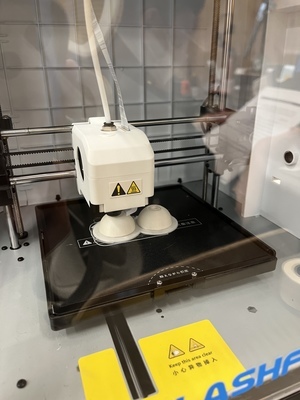

当初、頭から足先まで一度に出力する予定だったが、あまり大きいと一度に3Dプリンタで出すことができないとわかった。

だから、頭・動体・腕・足の4つのパーツに分けて出力することにした。

このパーツを分けて、組合わせるという造りがこの後別の用途でも活躍することに...!

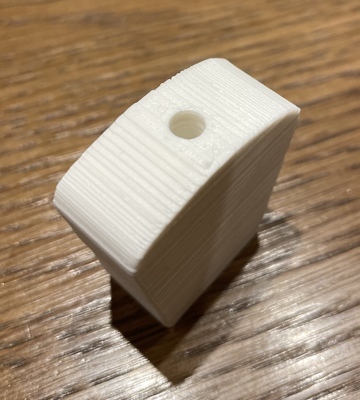

接続するための突起と穴の大きさを確認するために、試しに頭と胴体を出力した(素材:PLA)

〈突起の大きさ〉

直径…4mm

高さ…14mm を頭に組み合わせた。

〈穴の大きさ〉

直径…5mm

高さ…14mm を胴体に組み合わせた

問題点

穴と突起の間に余裕がありすぎて、すぐに頭と胴体が外れてしまう。

→穴と突起の直径の差を小さくする。

プロトタイプ③

1回目の試作品の問題点から反省し、安定感のある足と、全体的に丸みと厚みのある足にデザインした。

また、接続部分の緩みを修正するために穴の直径を0.4mm小さくし、4.6mmにした。また、前に出した腕も作ってみた。

(素材:PLA)

問題点

- 出力したものが想像よりも小さかった。

理想の大きさ:頭から胴体まで 80mm

- 体に対して腕が直角にはえている

プロトタイプ④

プロトタイプ③で出力したものがとても小さかったため、頭と胴体合わせて80mmになるようにした。

足はtinkercadにある既存の人型の図形を上半身と下半身に分割し、下半身のみを残し出力。足側に突起をつけた。

また、自然に下に下ろした片腕を作った。

(素材:フォゼアス)

問題点

- 頭の球体部分を出力する際に接地面積が小さく、綺麗な球体ではなくなってしまう。(一枚目)

- 組み合わせるための突起部分が細すぎて、フォゼアスが固まる前に積み重なるため変形した。

- 腕の穴の部分が変形して広がってしまった。

⇨フォゼアスが固まるのが遅いのが原因

実際にフォゼアスを使用することで分かった問題が出てきた。

プロトタイプ⑤ & デザイン① 完成

- フォゼアスでは接続部分の突起がぐちゃぐちゃになるため、接続部分をどちらも穴にし、木の棒で連結することにした。

- 穴の大きさが広がってしまったところは、木の棒にマスキングテープを巻くことで対応した。

- 頭の表面がぐちゃぐちゃになる問題は、頭を2分割して半円ずつ作り、瞬間接着剤でくっつけた。

⇩

完成

(3枚目右腕はデザイン②の腕と同じもの)

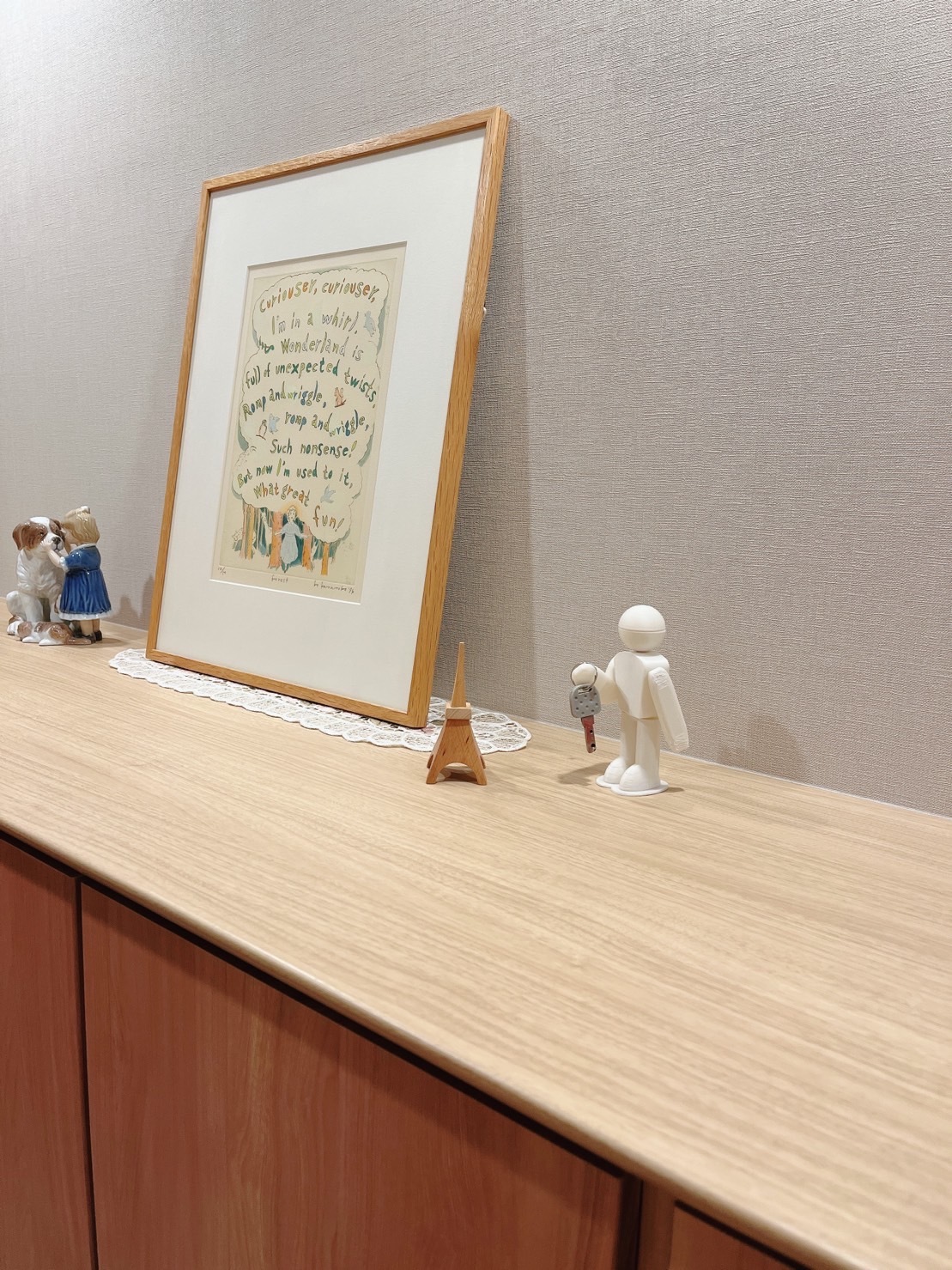

デザイン② 〜立てれるピクト〜

私たちが2つ目に考えたデザインは『立てれるピクト』だ。

「動画を見る際にスマホを持つのが辛いと感じることがありますか?」

とアンケートをとったところ70%以上の人が「はい」と答えた。

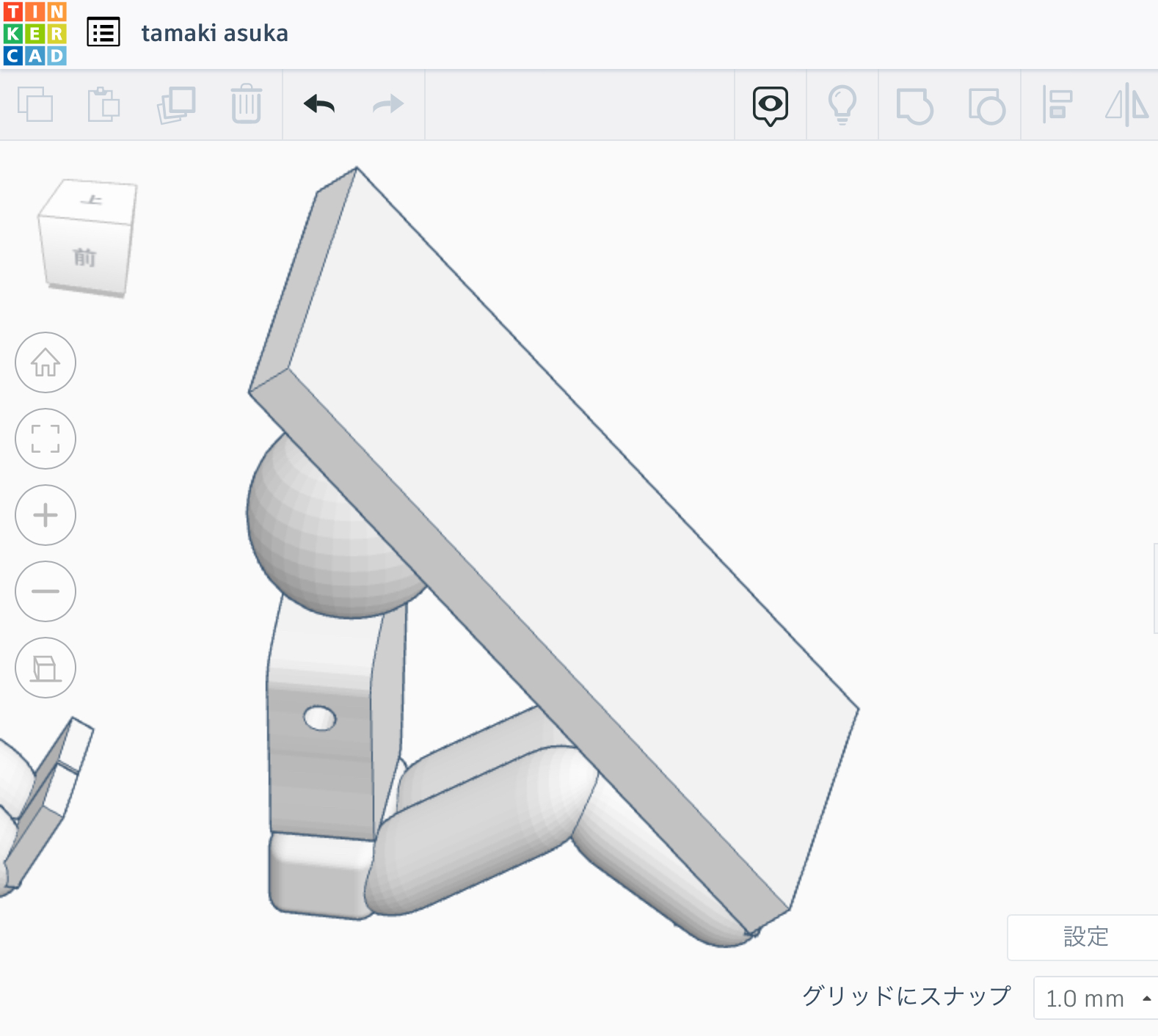

この結果から、私たちはスマホスタンドを作ることにした。

だけれど,スマホスタンドはもう世の中にあるじゃないかと考える人もいるだろう。

私たちが作るスマホスタンドは1つのピクトくらすで鍵かけとスマホスタンドの2つの用途で使えるのだ。

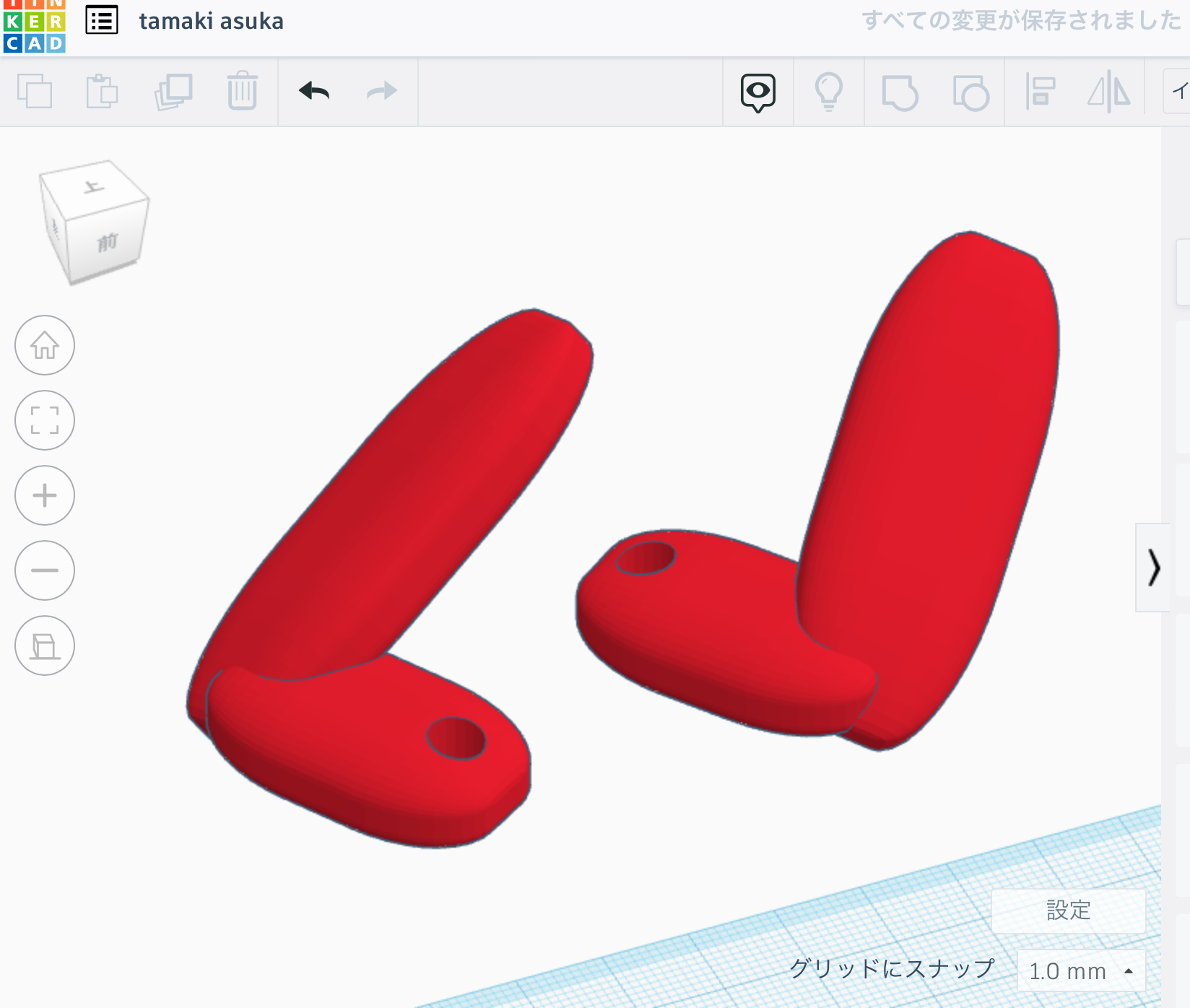

デザイン①の体のパーツを自由に組み変えられる造りを利用して,スマホスタンド用の腕と足を作った。

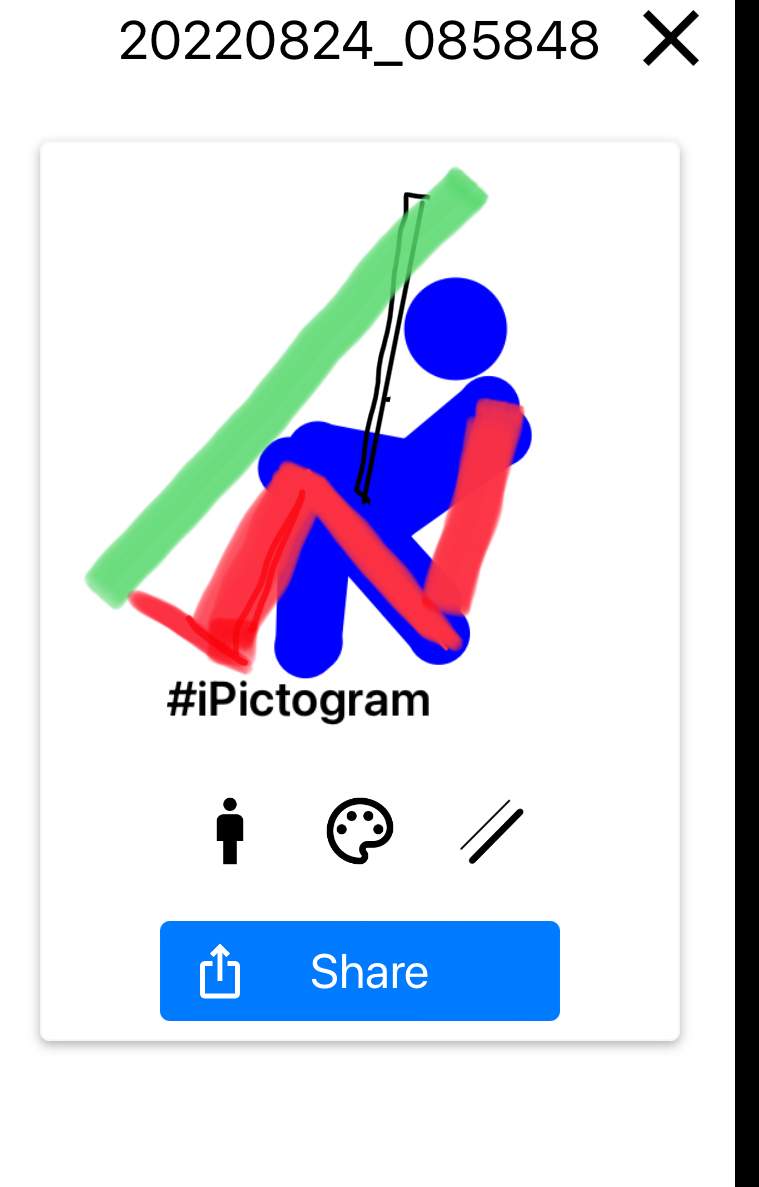

プロトタイプ①

形を考える際にipictogramという写真にとった人物をピクトグラム化するアプリを使用し、デザインの参考にした。次に、粘土でサイズ感と形を可視化した。

プロトタイプ②

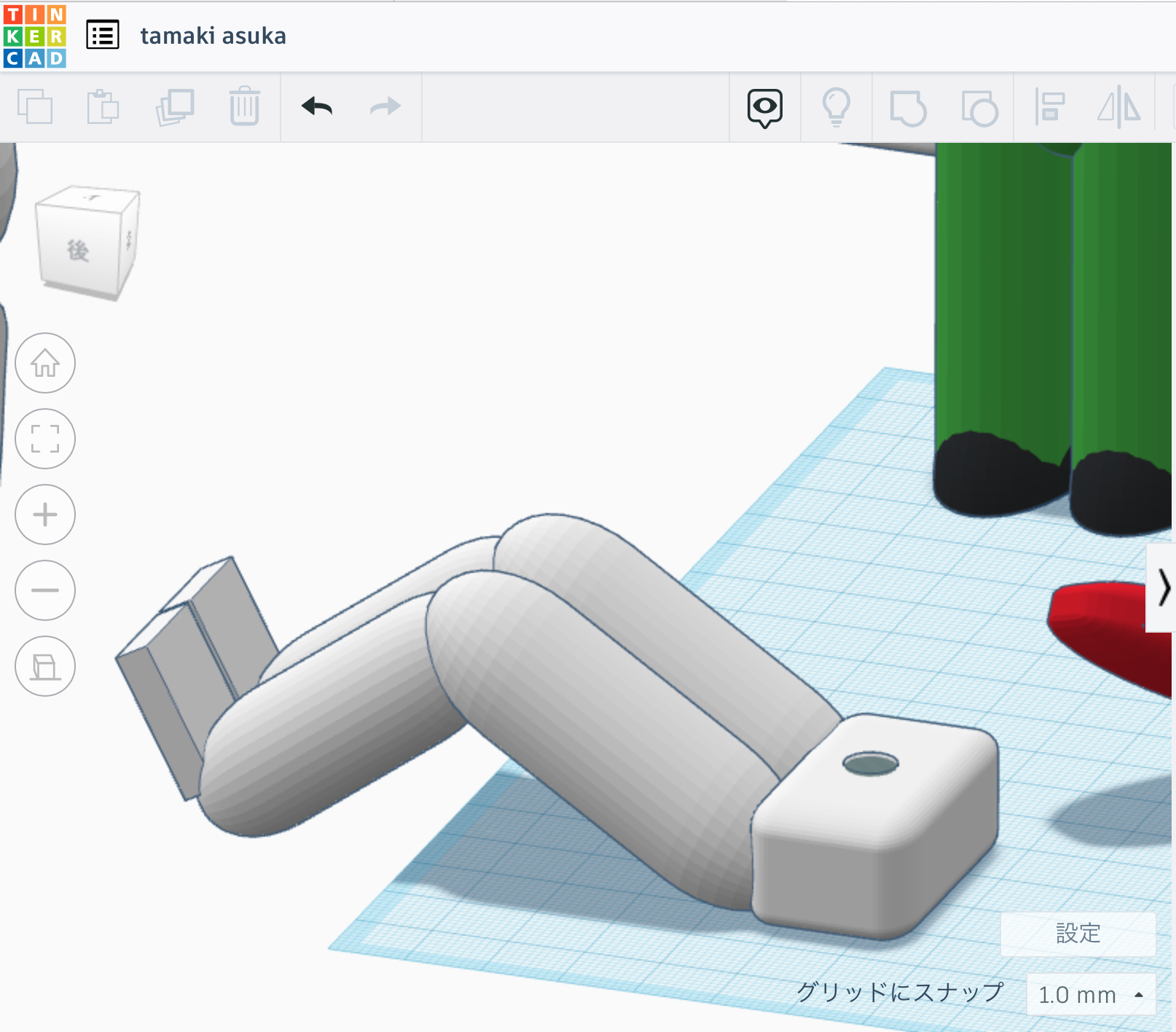

腿から膝までと膝下に分けて足を作成した。

足先にはスマホを支えるための四角い突起を付けた。

膝の角度は粘土のプロトタイプをもとに作った。

デザイン①で作っていた頭と胴体に組み合わせた。

→無事にスマホを立てかけることができた。

問題点

デザイン①で作っていた頭と胴体に組み合わせると、足と上半身の比率がアンバランスになってしまった。(足の付け根の直方体の高さが高い)

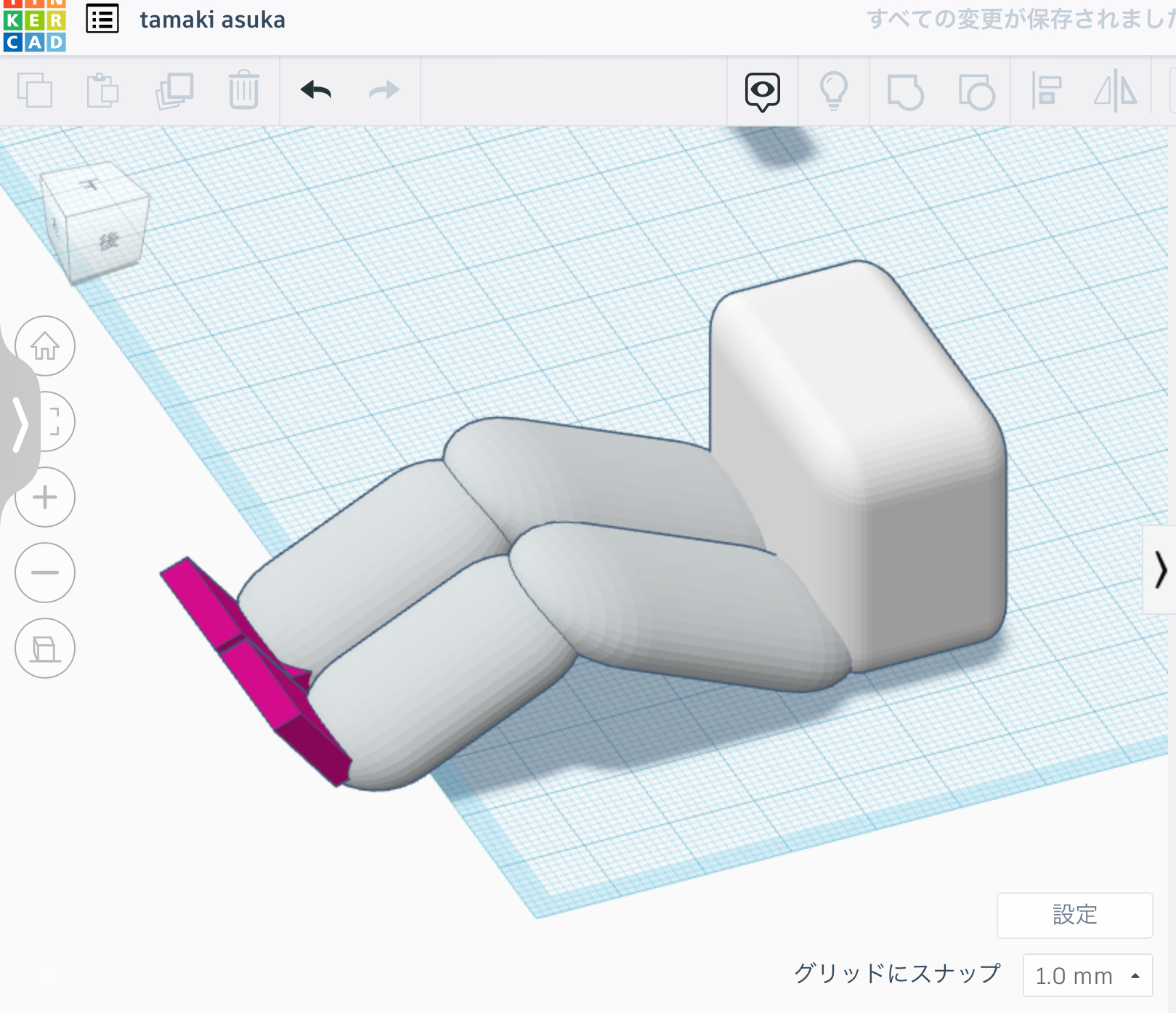

プロトタイプ③

足をプロトタイプ②よりも長く、太くし、また、足の付け根の直方体の高さを低くすることでアンバランスさを解消した。

形を見ただけで、何に使うものなのか用途がわかるようにするためにスマホを持っているような腕にする必要があった。

そこで、1枚目の写真のようにスマホを立てかけた状態のイメージ図をtinkercadで作成した。

それに合わせて腕の角度やサイズを考え、角を丸くした四角形を片腕につき2つ使用し作成した。

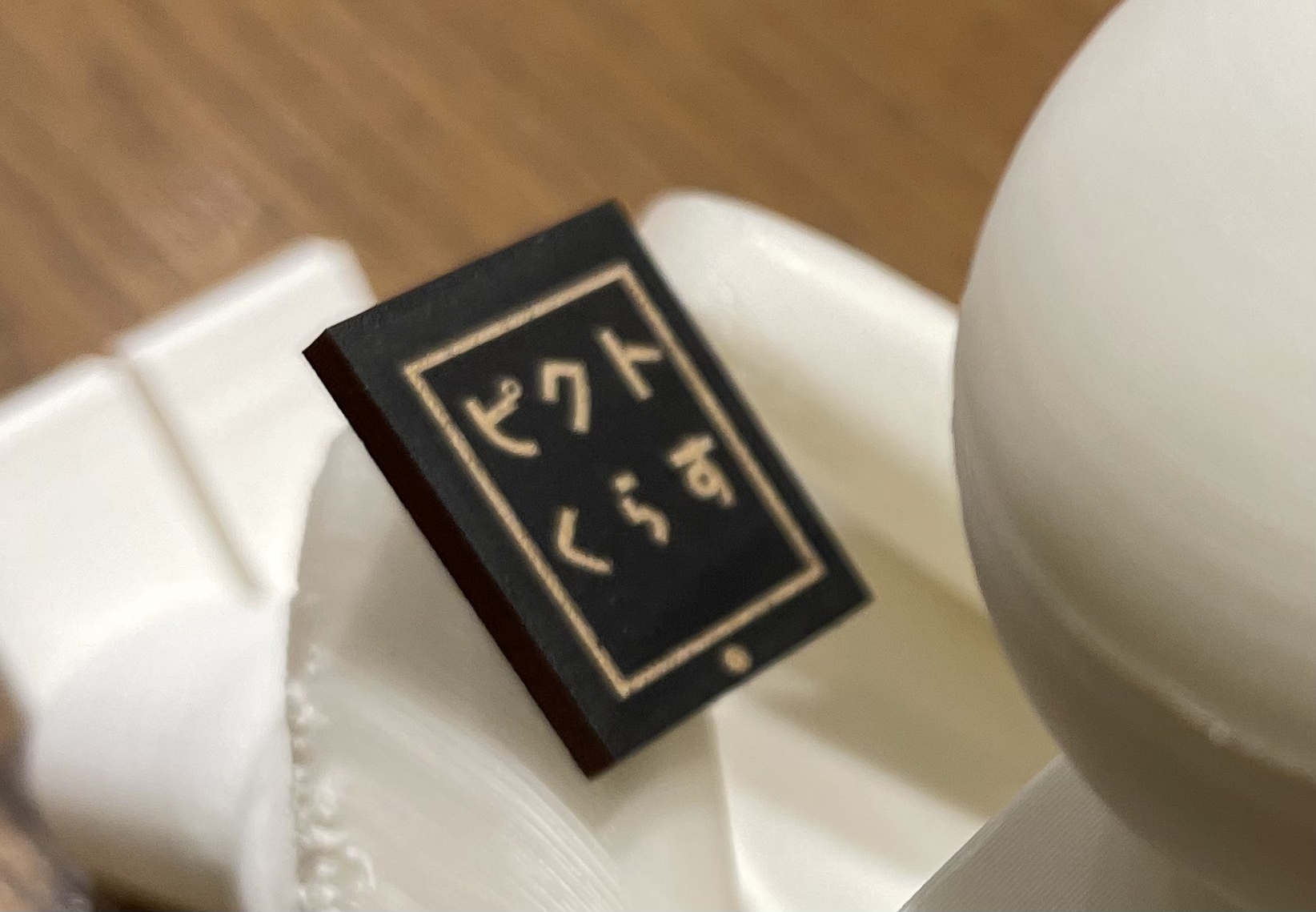

+α

ピクトくらすが持つスマホを作成した。

このスマホはとても小さいため、細かい印字がしやすく、かつ短時間でできるレーザーカッターを使用した。

デザイン② 完成

思い通りの形にすることが出来た。スマホは左手に接着剤でくっつけた。

工夫した点 デザイン①・デザイン②

- 足と腕を組み替えれば,鍵かけにもスマホスタンドにもなること。

- ピクトくらすを見ただけで鍵を持って行くことを思い出せるようにドアを開けようとしている人の姿にしたこと。

- ピクトグラム感は残しつつ,インテリアとして馴染むようにあえて白色で出力した。

- スマホを立てかけられる角度を調節できること。

実際に使用してみて...

今回作ったものを実際に生活の中で利用してみた。

鍵かけピクト

- 家の中に小さな人がいるようで可愛い、癒される。

- 車の鍵くらいの大きな鍵でもかけられる。

- 実際に鍵を忘れることが以前より少なくなった。

- 家の中のインテリアとしてかなりコンパクトでどんな家でも飾ることができる。

立てれるピクト

- 鍵かけから手と足を組み替えるだけでスマホスタンドにもなることが面白い。

- 光の反射などで見にくい時も腕を上下に動かすことで角度が変えられるため,快適に動画鑑賞やビデオ通話ができる。

- スマホを手で持たなくていいため動画を見ながら腕が疲れない。

- スマホが倒れることがないため安心して通話などができる。

生分解性プラスチックとピクトくらす

今回、ピクトくらすに生分解性プラスチックを利用したのは、日常の中で環境保全の意識づけをするためである。

わたしたち人間の姿をした人型のピクトくらすと環境に良い素材フォぜアスを使用する事で,

「人間と自然の共存を大切に」ということを表現した。

そして実際,ピクトくらすが壊れてしまったり,もういらないなと感じた時に,土に埋めることで生分解性プラスチックでできたピクトくらすは自然に還り,環境保全を実感できる。

感想

良かった点①

1つのアイデアに固執しなかったこと

今のピクトくらすが思いつくまで色々なアイデアを出した。

今のピクトくらすが思いつくまで色々なアイデアを出した。

最初に思いついた案を深める方が先に進めると、別案を考えるのは振り出しに戻っている気がして,新たなアイデアを考えることは正直、終わらせられるのかと焦りと恐怖を感じた。しかし、ファブラボ鎌倉のサポーターの方がアイデアを考え直すことも1つの進歩だとおっしゃっており、私たちは何度もアイデアを練り直すことができた。

良かった点②

たくさんの人からアドバイスを頂けたこと

目の前のことに必死になっていると,物事の部分的なところしか見れなくなり、最終的な全体像が想像と違うことが起きてしまいがちだ。Fab labの方々や先生,友達から意見をいただけたことで私たちでは気づかなかった盲点に気づき、早い対処ができた。

目の前のことに必死になっていると,物事の部分的なところしか見れなくなり、最終的な全体像が想像と違うことが起きてしまいがちだ。Fab labの方々や先生,友達から意見をいただけたことで私たちでは気づかなかった盲点に気づき、早い対処ができた。

大変だった点①

1からものを作り出すこと

使ったことのないアプリや3Dプリンターでまだ世の中にないものを生み出すことは,自分達の思い通りの形がtinkercadで作れなかったり,出力する際にフォゼアスの性質により,出力する予定の形で出てこなかったりと困難がたくさんあった。

大変だった点②

課題発見と改善の繰り返し

課題は実際に形にしてみなければ見つからないことがわかった。

3Dのデータを作成する際はぴったりだったはずのサイズや形が、実際に出力してみると、課題が見つかる。またそれを改善すると別の課題が見つかる。なかなか思い通りに進まないことに、ものづくりのもどかしさを感じたと同時に、試作の繰り返しがものづくりを行う上で行うことで最重要なことだとわかった。

謝辞

今回、この活動に協力して下さったファブラボ鎌倉・太宰府をはじめとした全ての方に御礼申し上げます。先生方のサポートのおかげでここまで作り上げることができました。