今回の目標は10m以上!

参加表明をした当初からの目標として10m以上を狙うと決めていた。

ただし、かなり高いハードルで有り、発想の転換が必要な挑戦でもあった。

一般的に考えると次の2要素が重要となる。

・地面への衝突エネルギーを装置本体で吸収させる

・落下速度を下げる

衝突エネルギーを本体が吸収する前に卵に伝わったら割れてしまう。

そのため、卵にエネルギーが伝わる前に本体側でエネルギーの方向を変えてしまおう!

というのが今回の発想源となる。

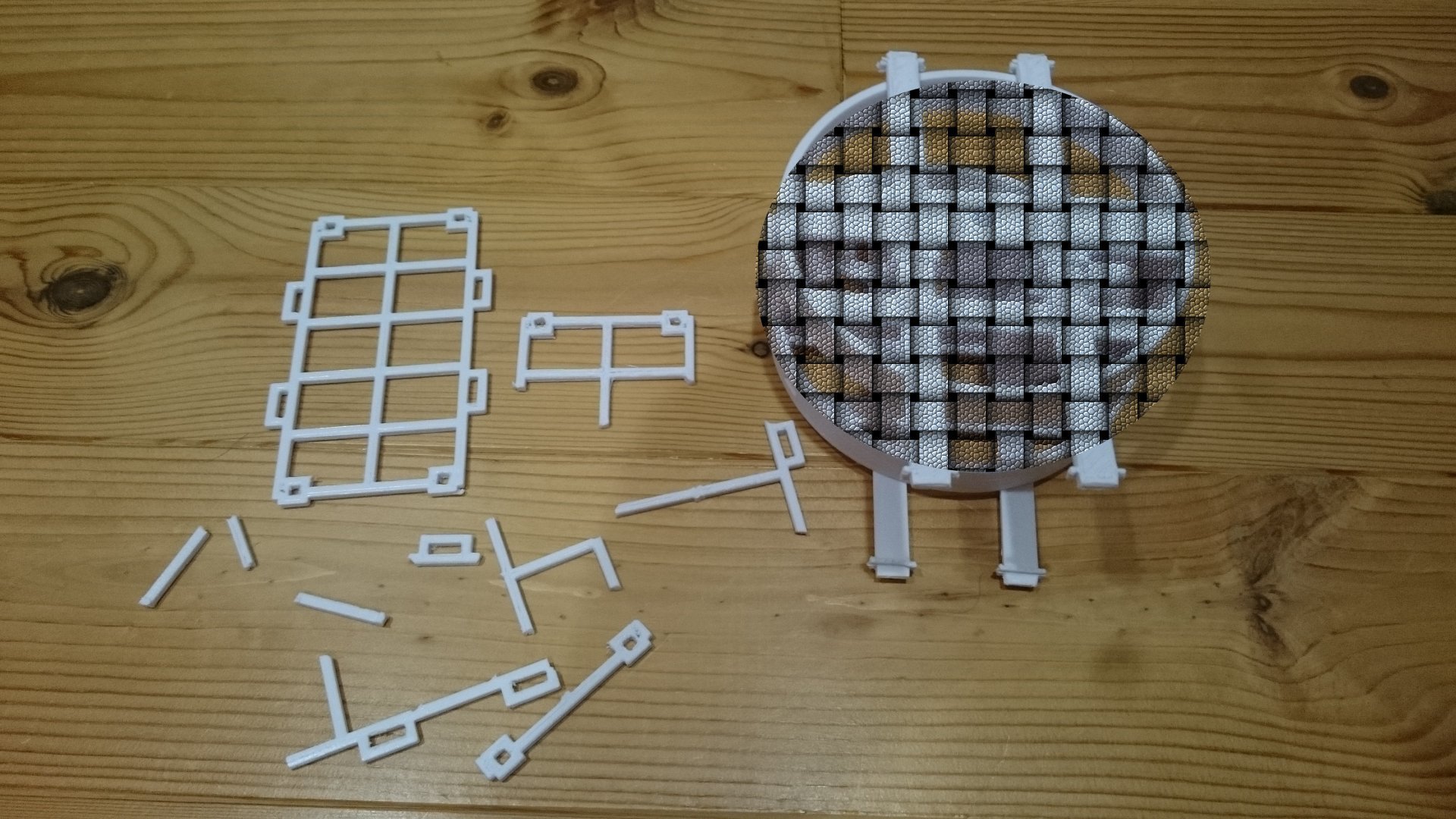

この原理を実現したプロトタイプが左側だが、超えられない大きな壁にさいなまれ、そこから生まれたのが本作品である。ここまでの軌跡と奇跡を記する。

※本プロトタイプは今後の出品まで非公開とさせて頂きます

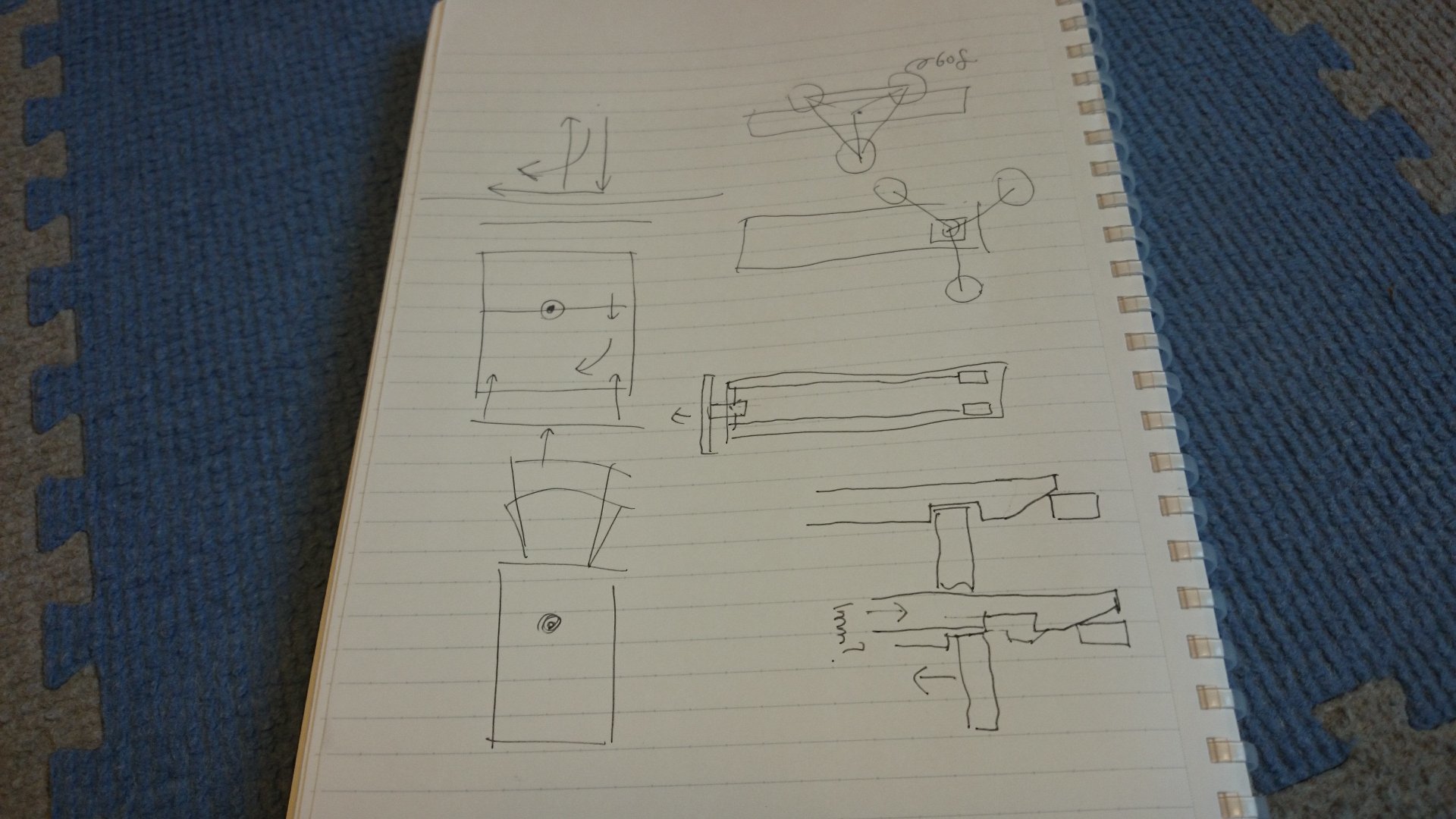

プロトタイプの構成

参加表明をした9月13日だが、基本構造は週末の土曜日に半日掛けて完成。

プロトタイプの構成は、次の3構成から成り立つ

・フレーム本体

・エネルギーの方向を変換装置

・卵の受け

ここで一番重要なのはエネルギーの方向を変換する構造だが、ある程度頭の中でイメージが完成しており、このメモ書き以外のことは3D CADで直接詳細設計を行った。

次ぎに重要なのが卵を支える受けだが、卵を優しく包む緻密さと3Dプリンティングで造形可能なシンプルさが求められる。

設計当初は3Dモデリングとして手間の掛からぬ一体造形から、失敗の度に造形のしやすさに形状変更を行い、最終的に3Dプリンティングをする上で適した形を導き出した。

卵の受けに試行錯誤を繰り返す

卵の受けについては試行錯誤を強いられた。

3D CAD上では大きくも見えるが、1mm程度の形状にこだわりがちで、実際に造形して気付くことが多い。

・造形の方向による強度の違い

・小さい形状のもろさ

・サポートを不要とする形状

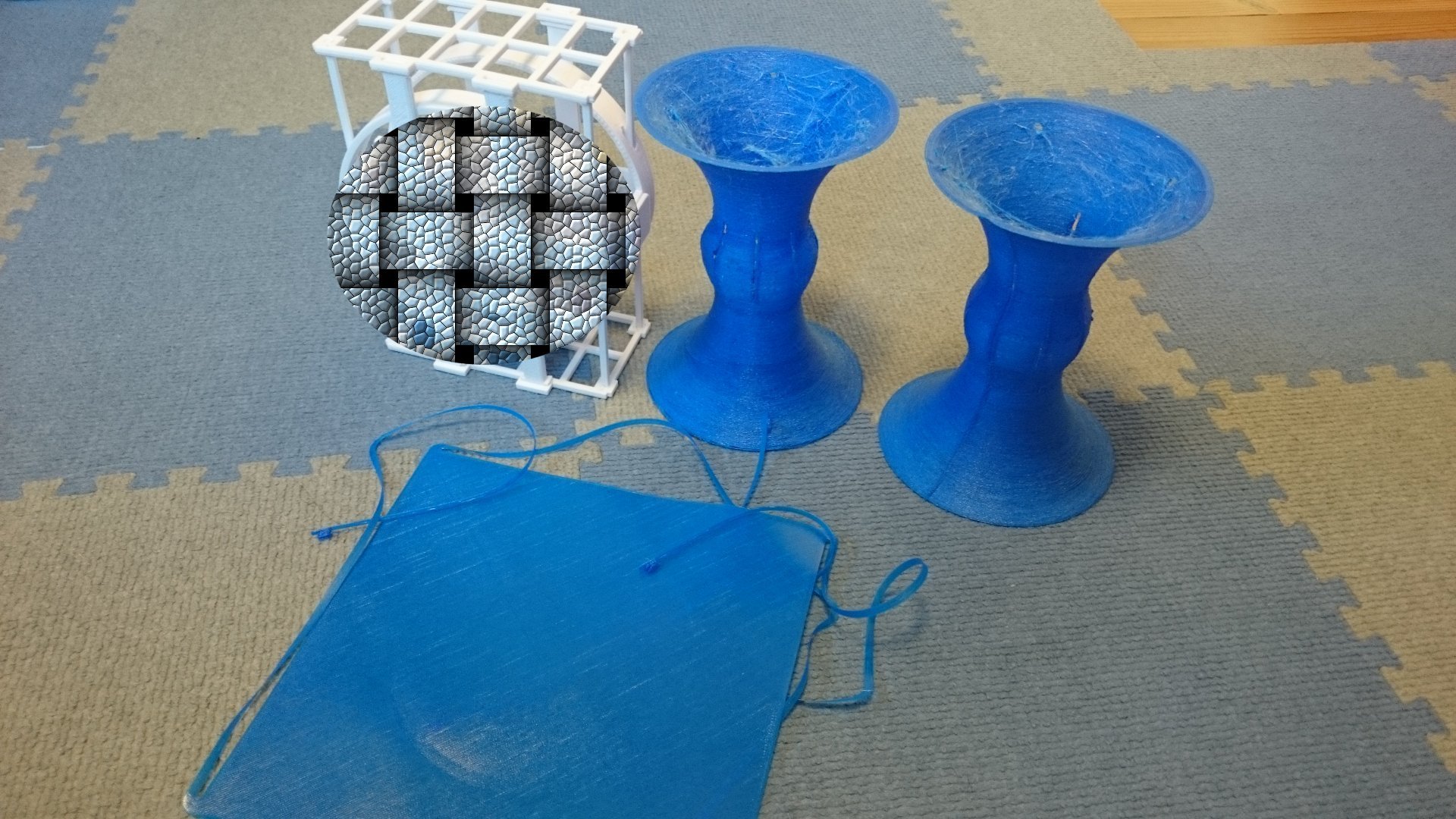

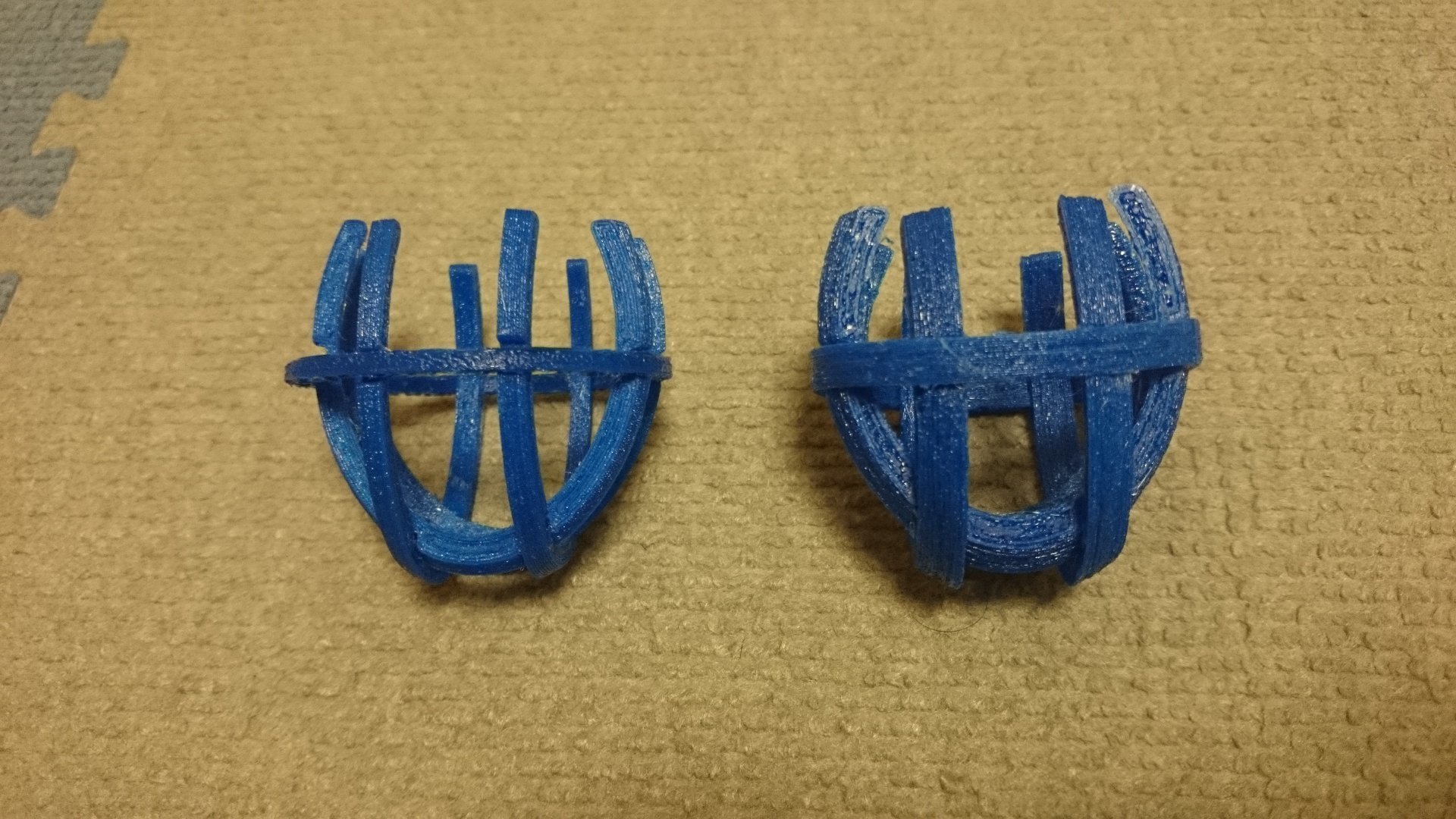

試した卵受けの数々

左から

1:一体構造にしたが、サポートの除去と共に受けがぼろぼろ崩れた

2:受けとリングで別けたが、受けが一体では形にならない

3:受けをらせん状にしリングに組み込む構造へ(2枚目)

らせん内面部に糸引きと樹脂玉ができたため、新しい材料を試すも状況は変わらず(透明色)

4:受けをU字で造形し、後でリングにはめ込む構造に変更(3枚目)

5:受けをU字3枚から4枚構造に変更

プロトタイプ完成!

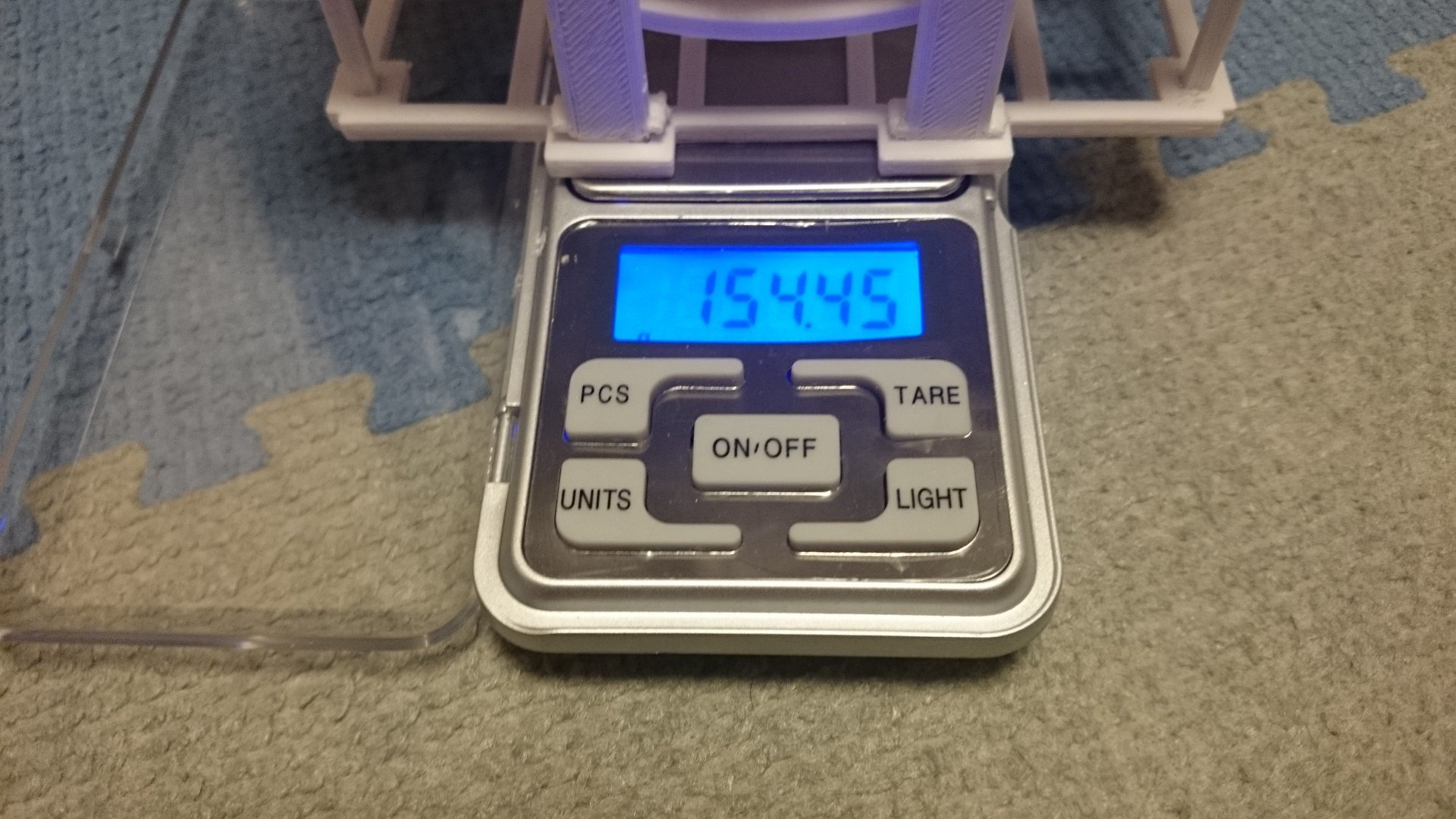

9月13日に参加表明し、プロトタイプとして零号機が完成したのが9月23日未明。

翌朝早速、本体自体の強度を調べるために吹き抜け部の2階から落下テスト!(卵は未装備)

結果、地面接地部が木っ端みじん(写真2枚目)。

現段階で本体は155gだが、これからバランス取りで60g程度は増える予定。また本体に卵(60g前後)を入れると、最低でも275gとなってしまう。

しかも今回割れたフレームの補強を入れたら、あっという間に300gを超えそうな勢いである。

かなりの絶望感に苛まれながらも初心に返る

・地面への衝突エネルギーを吸収する

・落下速度を下げる

この2つの要件を満たすため、ゴムライク素材の検討を開始。

ゴムライク素材の検討開始!

検討を開始と記したが、実は参加当初からゴムライクの素材を使用してみたいと思っていた。ただ、アマゾンで調べても、一般的なPLAやABSに比べると、選択肢と情報が少ない。

購入者のコメントには「材料としては物珍しく用途が広がる」と書いてはあるが、使い勝手が悪く、使用するプリンターを選び、条件出しに苦労しそうな感じがする。また、造形スピードをあげられないため、非常に造形時間が掛かるとのこと。

帰宅後から設計と造形を開始するため、造形に時間が掛かるのは致命的だが、背に腹は代えられない。

9月25日にポチり、9月26日にフィラメントが届いた。

アマゾンさん、ヤマトさんに感謝です。はい。

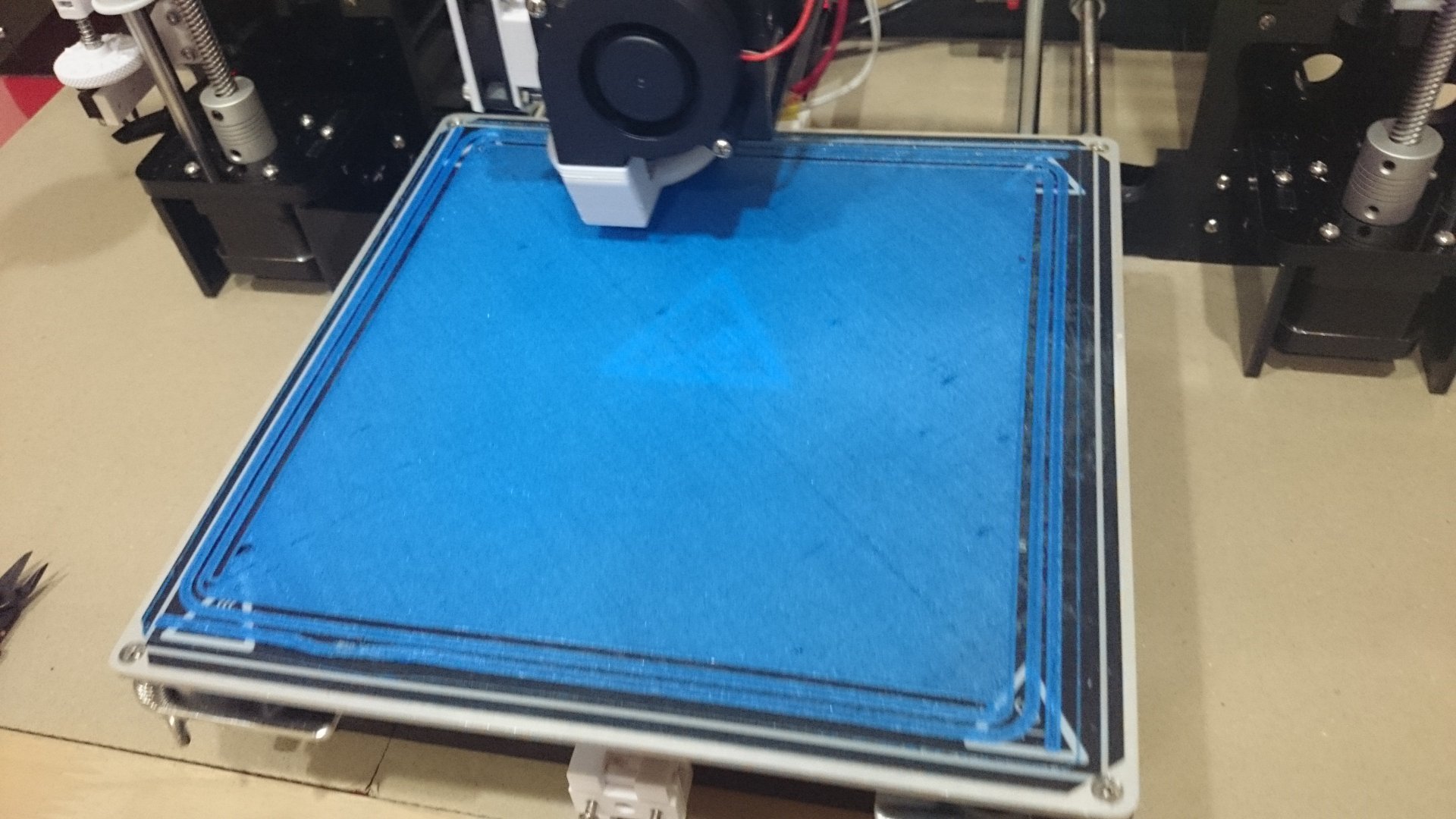

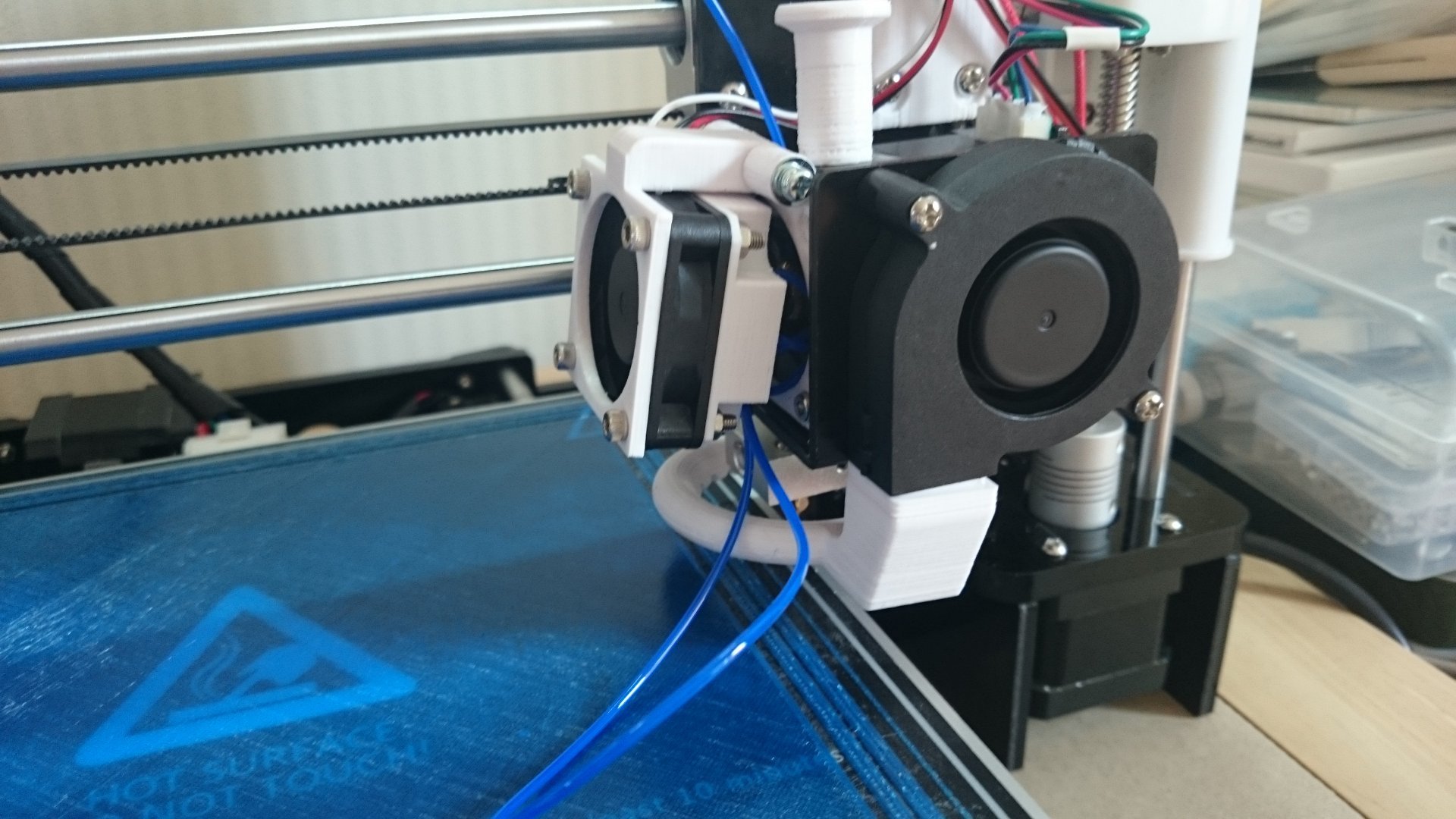

造形テスト

零号機の欠点は重量級の本体と重心のバランスの悪さで、落下時に本体が少しでも傾くと本体の機能が動作をしなくなるため、確実に縦の状態のまま落とさないといけない。

構造上本体下部に重心を持たせるのが難しいので、パラグライダーのような帆を上部に付け、全体の重心を下部に持っていくことにした。また、落下時に風の抵抗をつくることで、少しでも落下速度を下げたいとの思いから薄い布を造形することにした。

テーブルサイズが□200mmあるので、帆の部分を□180mmにし、本体と接続する紐を四隅に配置し、一体造形とした。

全体の厚みは0.4mmにし、1層目を0.2mm、2、3層目を0.1mmの3層構造である。

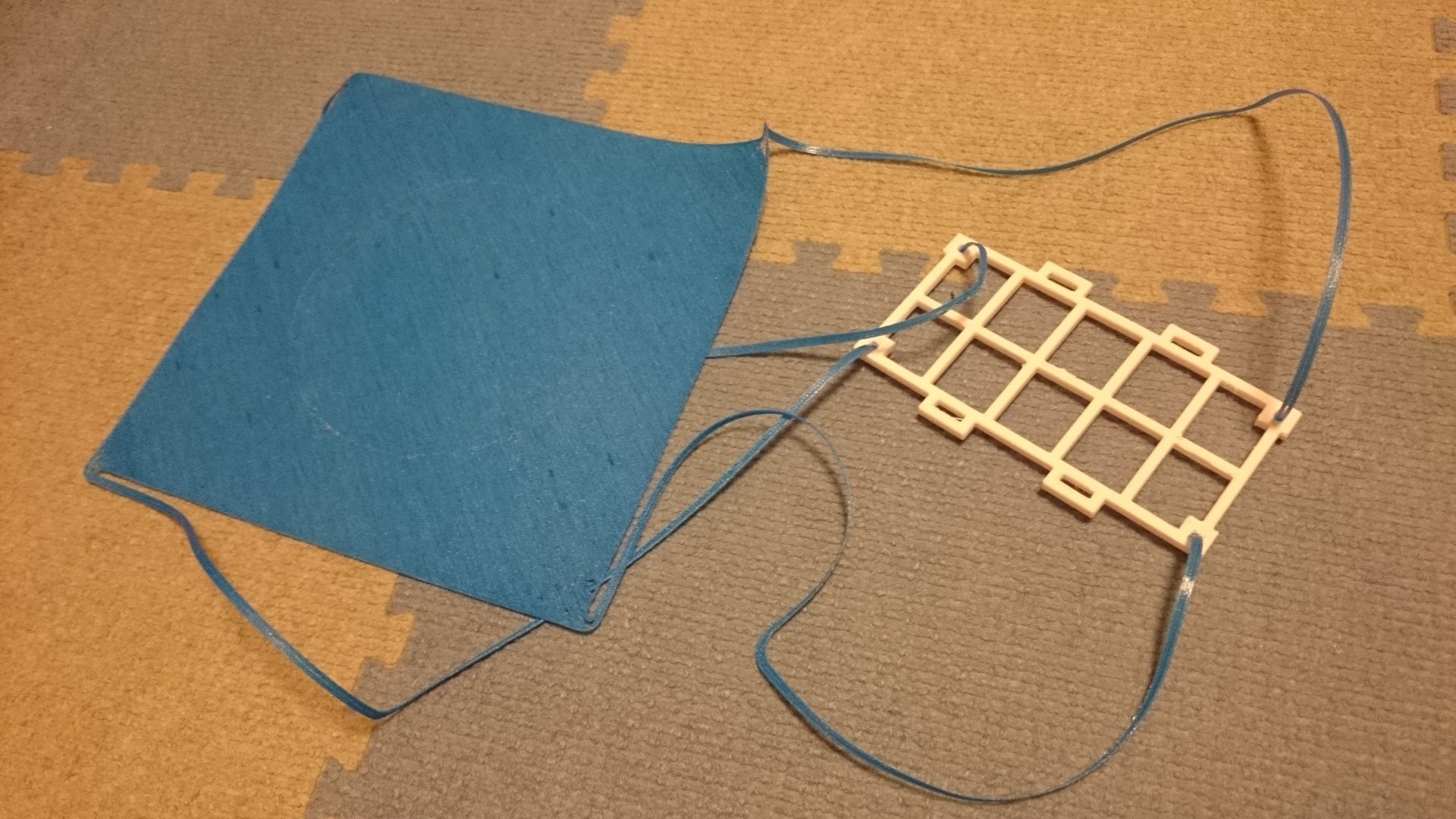

本体フレームとの連結

造形時間は約3時間。翌朝には完成していた。

触った感じはちょっと厚めのレインコートのような感じで、四隅に配置した紐もちゃんと造形できており、ゴムライク素材に対する印象が大きく変わったのと同時に、新たな可能性を感じた。

まず完成した帆を本体のフレームに接続した。

この帆が付いたフレームと、フレーム単体とで落下速度とバランスを確かめたが、明らかに帆があることで落下速度が緩やかになるのと、落下時のバランスが取れており、帆を付けることは想像以上に効果が高いことが判った。

ただ今回の検証ではフレーム単体で8g程度しかないが、本番は本体と卵を合わせ300g程度になり、この帆の大きさでは姿勢制御のみ。

もう一つの検討

プロトタイプで卵の受け形状を何パターンか造形し、造形方法としてはある程度固まったが、硬いPLAより、柔らかいゴムライク材料の方が良いに決まっている。たぶん。

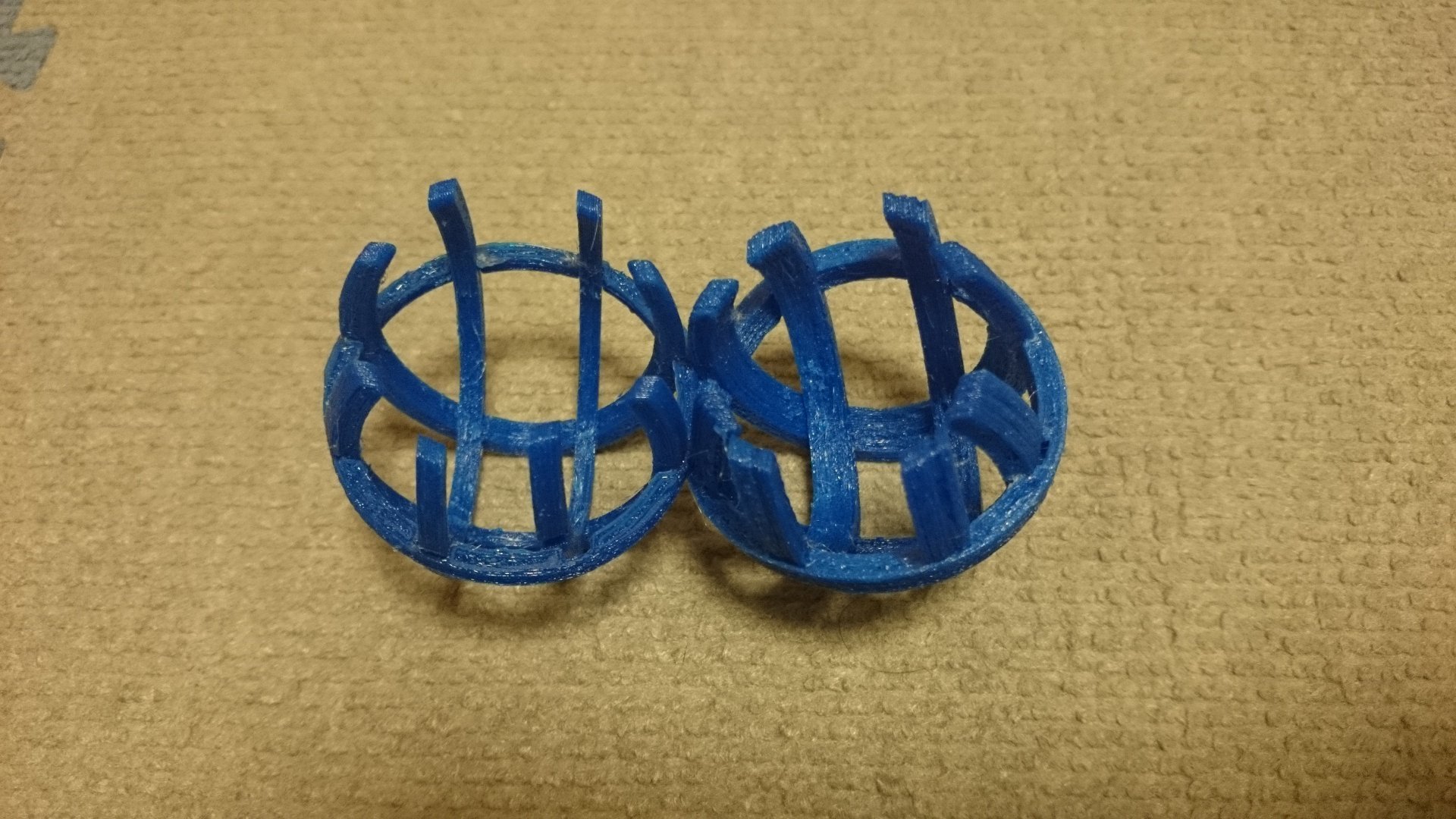

卵の受け形状はU字の爪を4枚とO字のリングを1枚で1セットになるが、これらの厚みを3mmと5mmの2パターンで造形してみた。

造形後、アセンブリして実際に卵をセットしてみたが、PLA樹脂とは比べものにならないくらいしっくりくるのと、多少の卵の形の変化にも対応できる。が、しかし、先ほどの帆のしなやかさと違い、一気に堅さが増してしまったため、どれくらいの厚みにするか、もう少し検証が必要と感じた。

卵の受けから発想の転換

写真の1枚目は造形失敗した形状であり、この辺りからゴムライク素材の造形の難しさに直面することとなる。

ただし、毎晩のように造形条件を模索しながら、着実にゴールに近づいてきた。

その結果、今回のプロジェクトで最大の転機が訪れ、初号機へと導いてくれた。

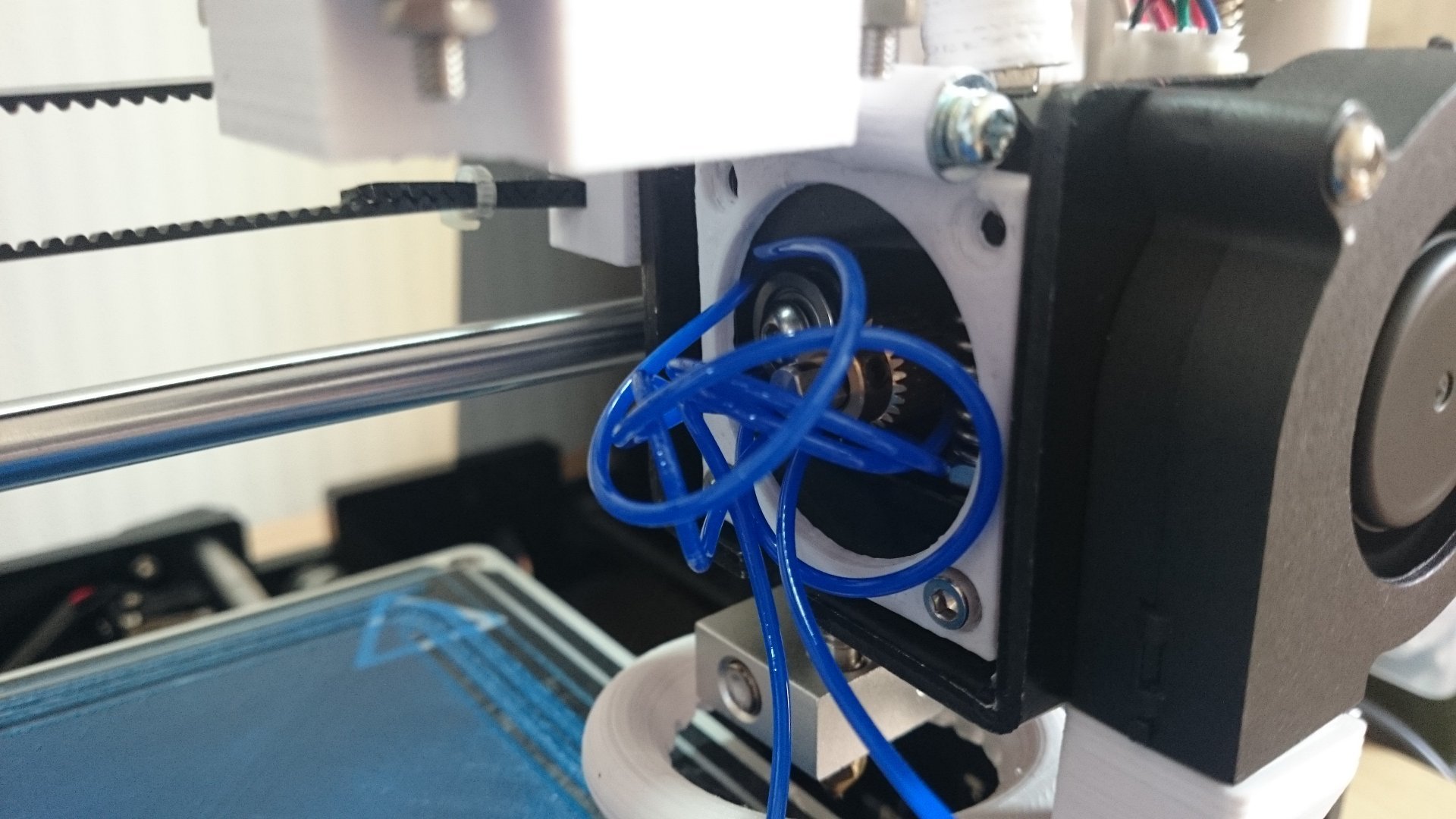

ゴムライク素材の難しさを痛感!

写真1枚目

本来高さ70mmの筒状で、肉厚を部分的に変化させたものを造形し、厚みの違いでどれくらいの柔軟性を出すことができるか?を検証したかったが、1回目はたった5mm、2回目はちょっと健闘したが16mmで失敗。

写真2枚目

様子を見に行くと、大体こんな感じでヘッド部からフィラメントがはみ出している。

写真3枚目

エクストルーダー内で行き場を失ったフィラメントが絡み合ってしまっている。柔らかい分、すぐにほどけるが、この部分はもう使えない。本当に扱いにくい!

原因はいくつか考えられるが、リトラクション時にフィラメントを引き戻し、次ぎにフィラメントを送り込む際、柔らかいので送り込みに失敗していると思う。

柔軟さを確認

毎晩のように失敗が続き一向に前に進まないが、失敗した2つを比べる。

基本的な肉厚は2mm、リング状に厚い所は3mmあるが、高さ5mmのものはそれなりにしなる柔らかさがあり、ソフビ人形みたいな感じである。ただ、16mmの方はかなり堅く、握力強化に使えるハンドグリップくらいの感じがする。

この強度と表面堅さからしたら、靴のソールを作ってもそれなりに履けるんじゃん?と違う発想が浮かんでしまう、、、

ただ、この形状はいつになっても造形が完成しない理由があると思い、このまま造形するのは諦め、もっと薄い形状で、もう少しシンプルな形状にすることにした。

卵受けを受ける筒の造形で最大の転機が訪れる

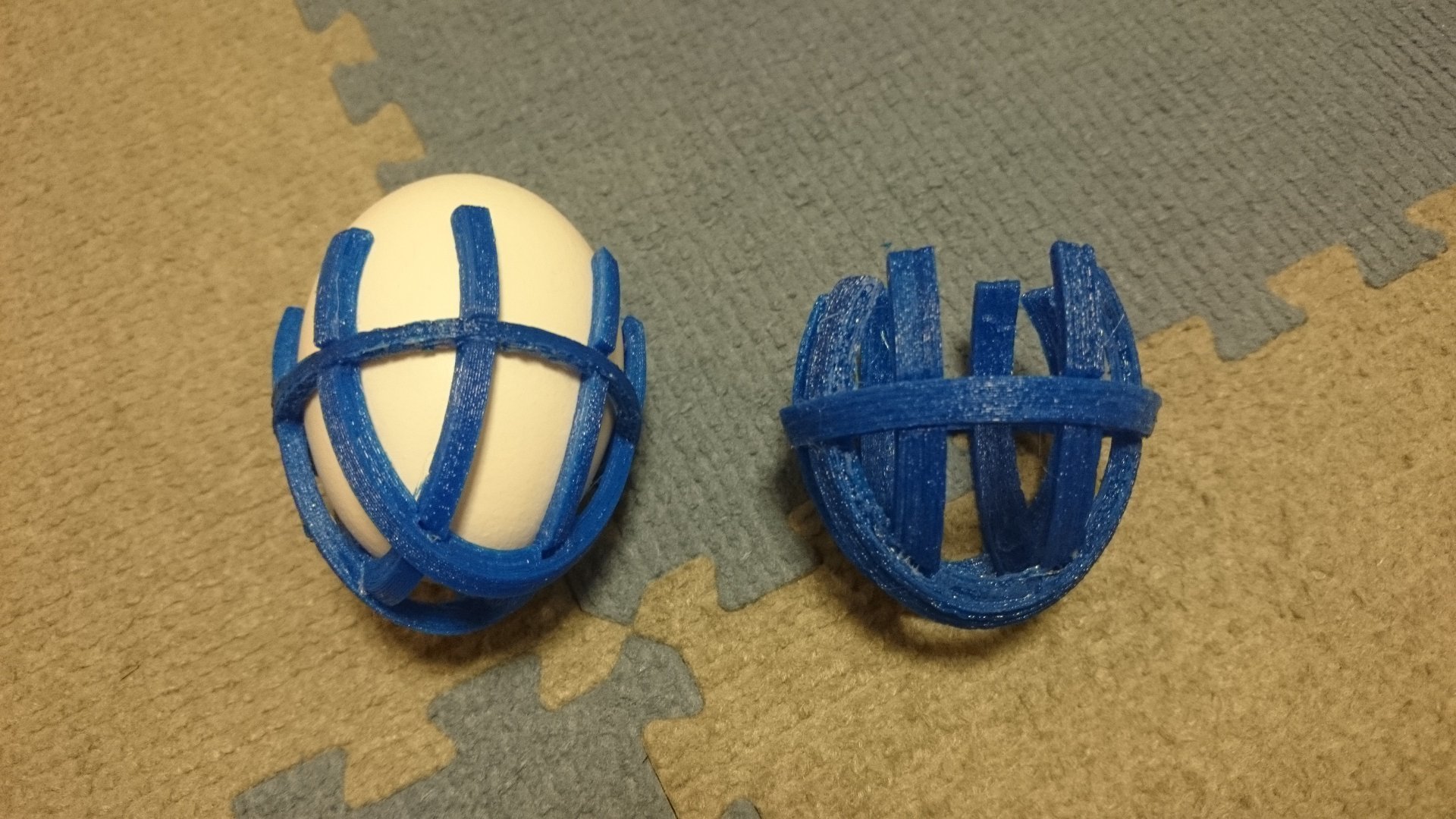

2mm厚以下の筒状を作り、卵の受けを包み込むような形状で、筒状の上部には4箇所に穴を設け帆を付けられるようにもした。ただ、筒の卵受け部が細すぎて、卵受けに卵を入れた状態では、卵が入らない初歩的な設計ミス!

で、卵受けを使わず、筒状の中に卵を入れてみたところ・・

ん?卵受け、要らなくね?

実はこの筒状の内面には、少しでもエネルギーを吸収させられないか?と意図的に糸引きを作っており、それが功を奏して卵を支えてくれている!

うぉ~今まであれだけ苦労していたのにぃ~こんな所にゴールがあったとは!

今回のプロジェクトで最大の転機が訪れ、初号機の完成である!

また、この糸引きがスパイダーエッグの名の由来である!

プロトタイプの失敗からの発想の転換!

本来3Dプリンターならではの造形物を競うのに、柔らかい材料を使う事への抵抗が非常にあったが、プロトタイプでの実現性が低くなった以上、今はこのゴムライク素材に掛けるしかない。

逆に、素材が物事の考え方を一変させてくれた良い例でもあり、今回はこれで挑むことにする。

初号機の試行

筒状の卵を支える上部は最薄の0.6mmとし、地面に触れる下部に向かい2mm厚とした。また、内面と外面には+0.3mmづつ、らせん状にリブを配置し厚みを増している。

このリブは強度を増させる為ではなく、次の2つの意図がある

・潰れる時に(エビアンのボトルのように)縦に潰れ、力を縦に逃がす

・筒の内面に意図的なリトラクションを行わせ、糸引きを付ける

手で筒を潰してみると、薄い上部から縦に潰れるのでそれなりに効果がある。ただし、完全にエネルギーを吸収しきれずバウンドした際、重心が高く筒が倒れ、卵が地面に接してしまう。

この結果から、倒れても地面に着かないようなプロダクション・モデルへ向かっていくのである。

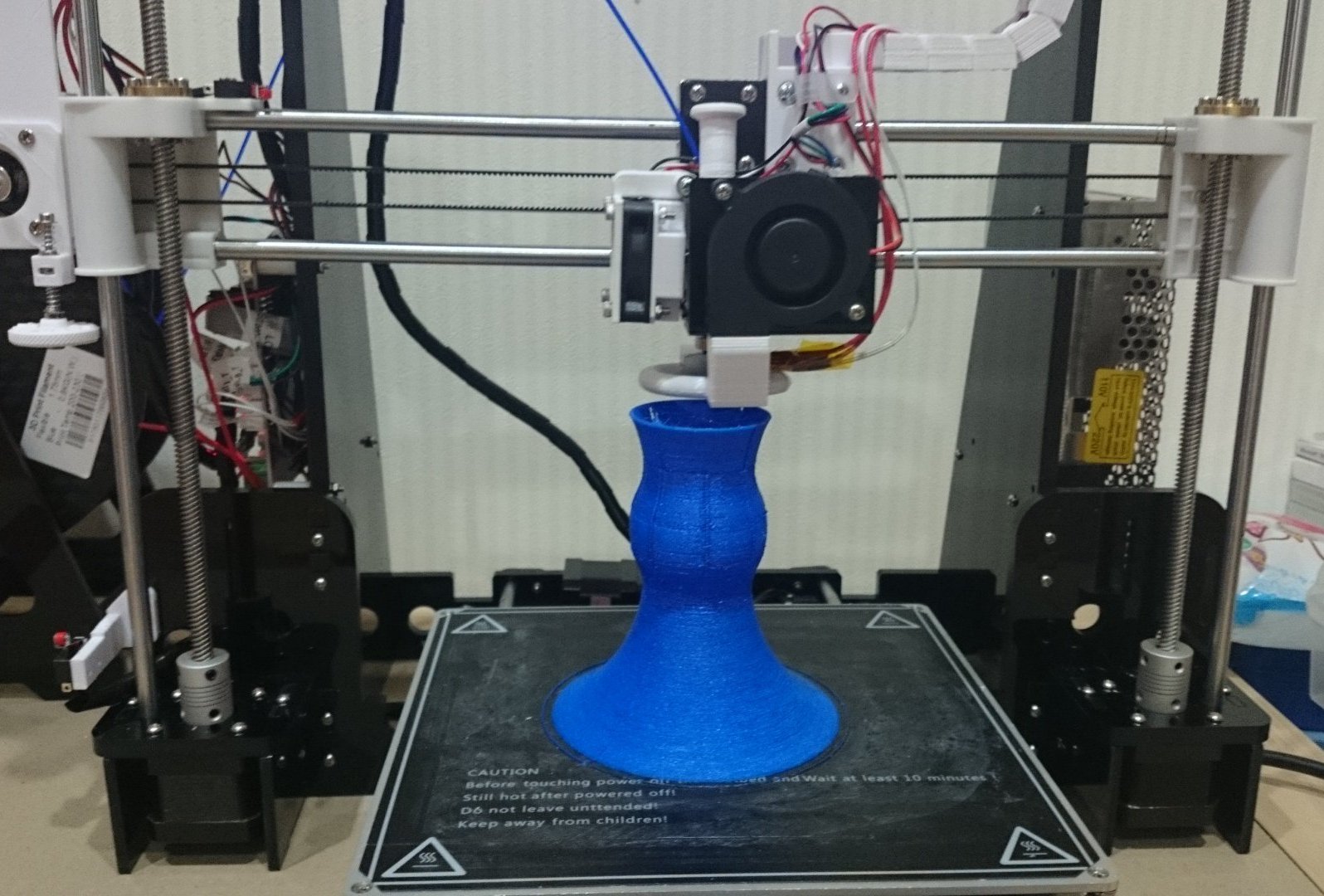

最大のトラブルに見舞われる!!

9月29日(金)の20時に弐号機の3Dモデルが完成したが、造形スピードがあげられないため造形に8時間掛かる見込み。それでも土日にトライができると思い、いつもの通り夜中に造形開始。

日付も変わり造形も順調に進んでおり、次の日のトライアルに胸をときめかせ、寝る前に造形物を見に行ったときのことである。

9月29日26時(9月30日2時)

何度となく経験したフィラメントのジャムであるが、ヒーターの温度が30℃になっており、単なる詰まりではなく、ヒーターが壊れてしまったようだ。

土日はトライをしないと間に合わないので致し方がなく修理を始め、結局4時に造形を再開。

ヒーターの換えがあって良かったよ、パトラッシュ。

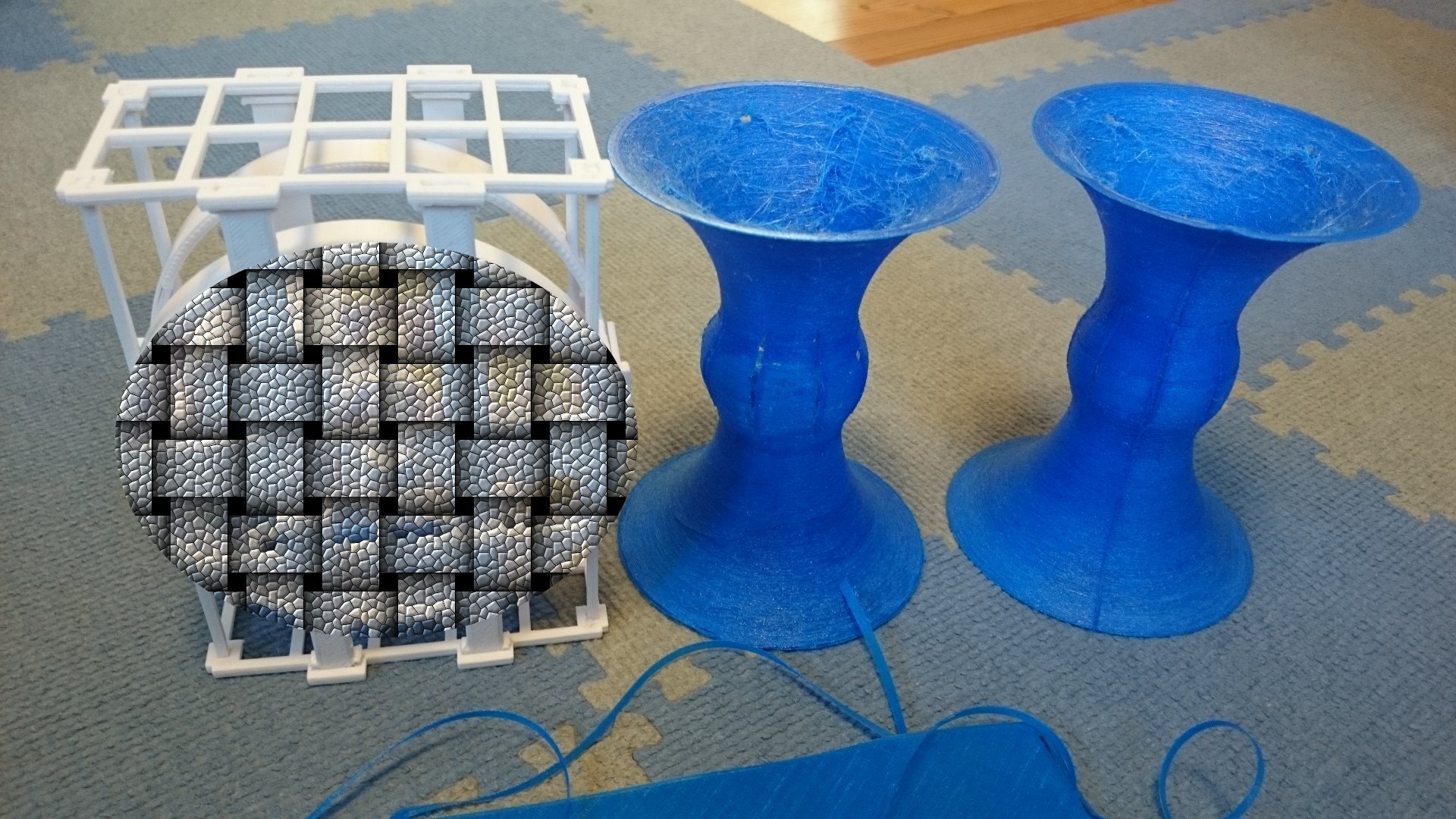

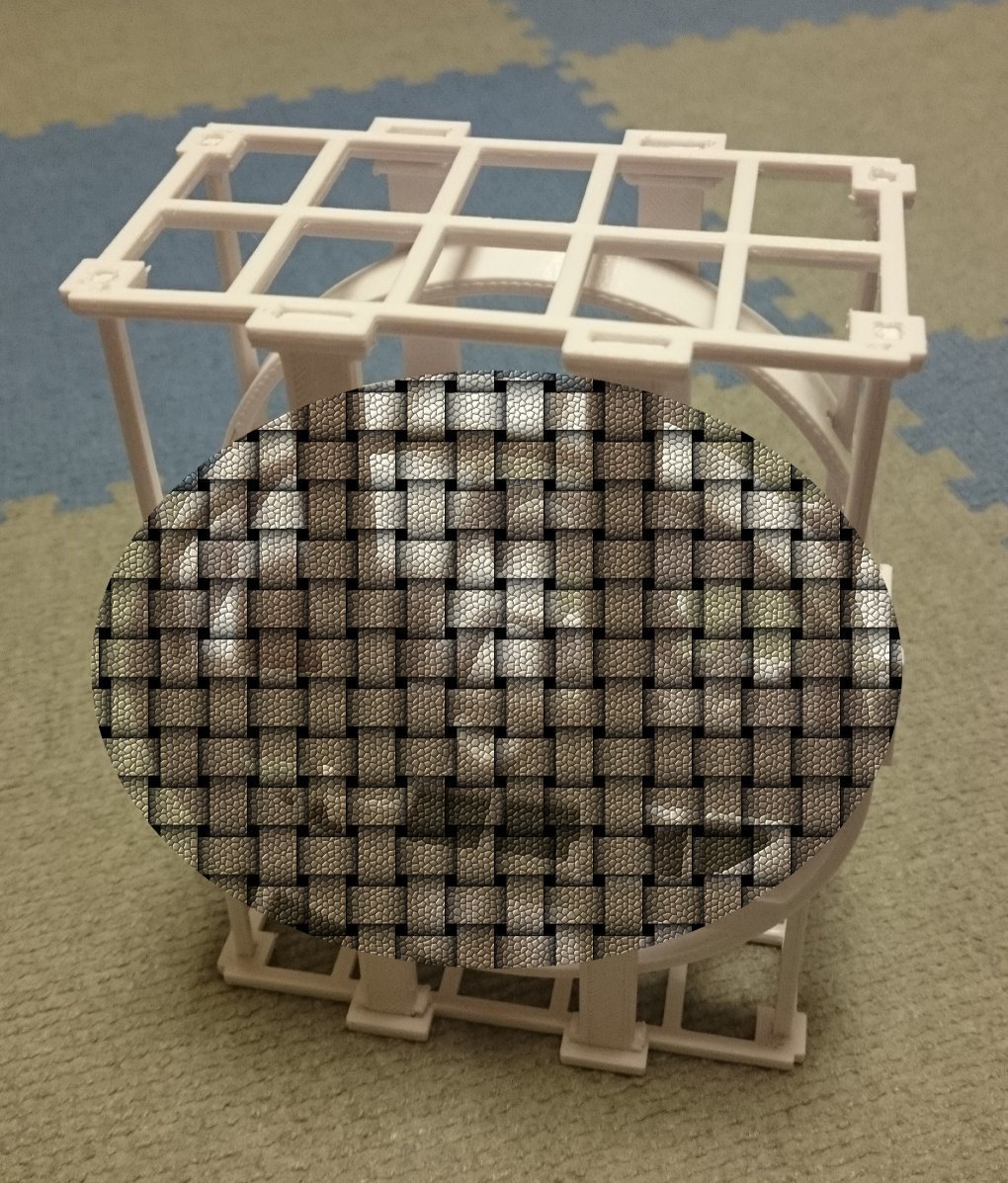

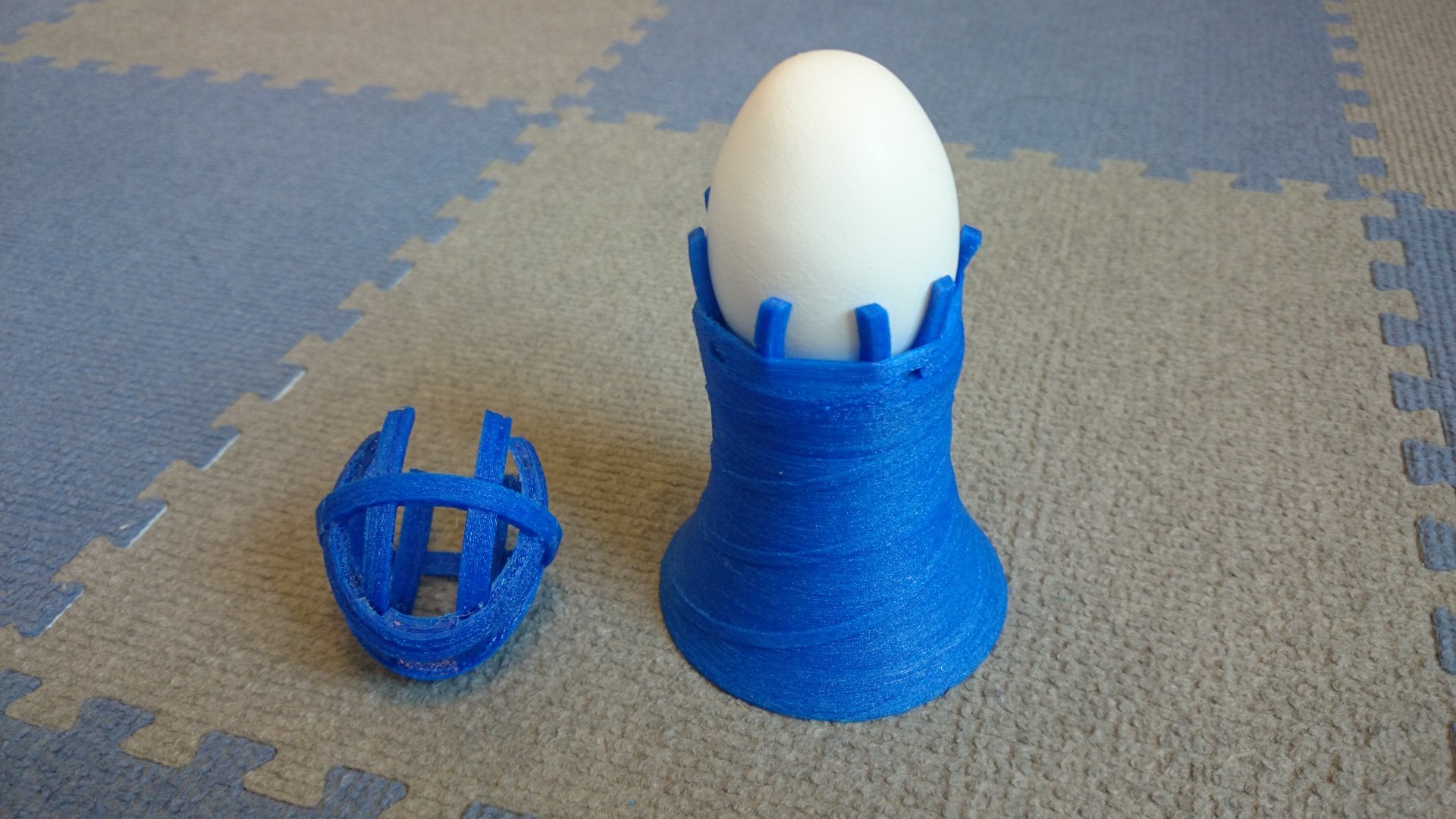

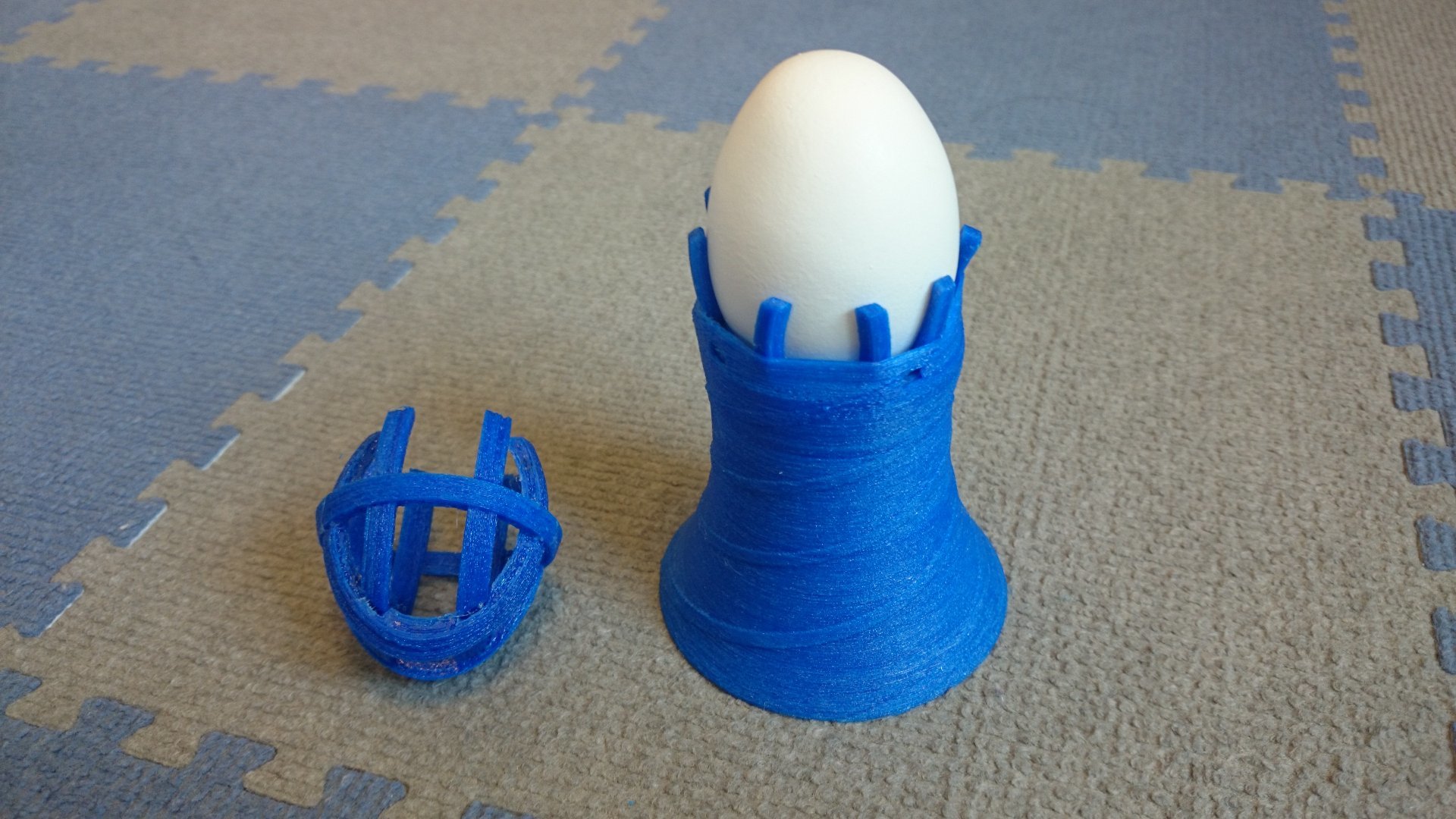

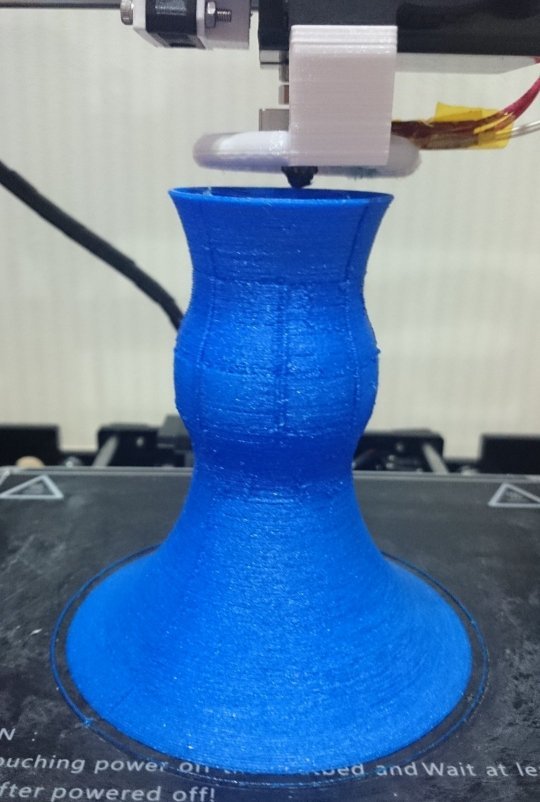

弐号機はつづみ型へ

朝7時半に起きた時には、昨晩失敗した形状のちょっと前くらいまで造形だったが、9月30日の12時過ぎ、弐号機の登場です!

弐号機は初号機の筒状より下部をより広げ、つづみ(鼓)型にすることにした。

ちょっと大袈裟に口元を広げたが、広げた方がエネルギーを全体に逃がすであろう。との意図である。

写真1枚目:左側は昨晩の失敗作だが、卵を受けの部分が見て取れる

写真2枚目:失敗作に卵を乗せたら丁度良い感じになっており、良いサンプルになった

写真3枚目:下面から覗いた写真であるが、らせん状のリブのお陰で、規則的に糸引きされており、鳥の巣のように細い糸が卵を優しく包んでくれている。

弐号機は赤にしたかったよ~

最後に帆を付けて完成です!

最後に帆を付け最終形態です!!

今回、本体と帆の厚み違いで2種類作成しました。

弐号機:本体48gと帆16g(3層 0.4mm厚)=64g

3号機:本体39gと帆12g(2層 0.3mm厚)=51g

3号機目以降はマスプロダクション・モデル(量産型)であり、強度を保ちつつ少しでも軽量化が必要である。

それにしても無骨なプロトタイプ(零号機)は200gを超えていたが、最終的に1/3~1/4程度まで軽量化に成功です。

卵を入れるのは上からちょっと力を加えて押し込みますが、卵を抜くときは、本体上部を押し込むと卵が浮き上がってきます。

これで生卵を簡単に抜く(排出)こともできそうで、期待以上の出来となりました!