今回の目標も10m以上!

昨年は17mまで到達したが、いわゆるパラシュート型であり、邪道と言われても仕方が無い。

3人が17mまで到達したが、落下のビデオを3つ並べてみると、一目瞭然。譜久原氏のReacushion(リアクッション)は圧倒的な速度で落下しても割れない。あれは圧巻だ。

なので、今年は帆を付けず勝負をする。

エッグドロップの理論

一般的にエッグドロップを成功させるには次の2要素が重要となる。

・地面への衝突エネルギーを装置本体で吸収させる

・落下速度を下げる

衝突エネルギーを本体が吸収する前に卵に伝わったら割れてしまう。

そのため、卵にエネルギーが伝わる前に本体側でエネルギーを吸収させるために、昨年はゴム素材の使用と、落下速度を緩和させるために帆を付けた。

実はもう一つ重要なことがある!

昨年の実戦大会で気付いたことなのだが、姿勢制御が非常に難しい。

実戦大会は屋外で実施するのだが、風が少しでも吹くと、本体が傾き、地面との衝突時にエネルギーの分散が狙った方向にいかず、失敗している参加者も多かった。

また、自分を含めたパラシュート型は風にはめっぽう弱い。簡単に流されてしまう。

従って、今年は、新たに1項目を追加した。

・衝突エネルギーの吸収

・落下速度の減少

・姿勢制御

帆は、落下速度を下げ、姿勢制御にも役立っていたのだが、、、

今年は使わずに挑むのだ!

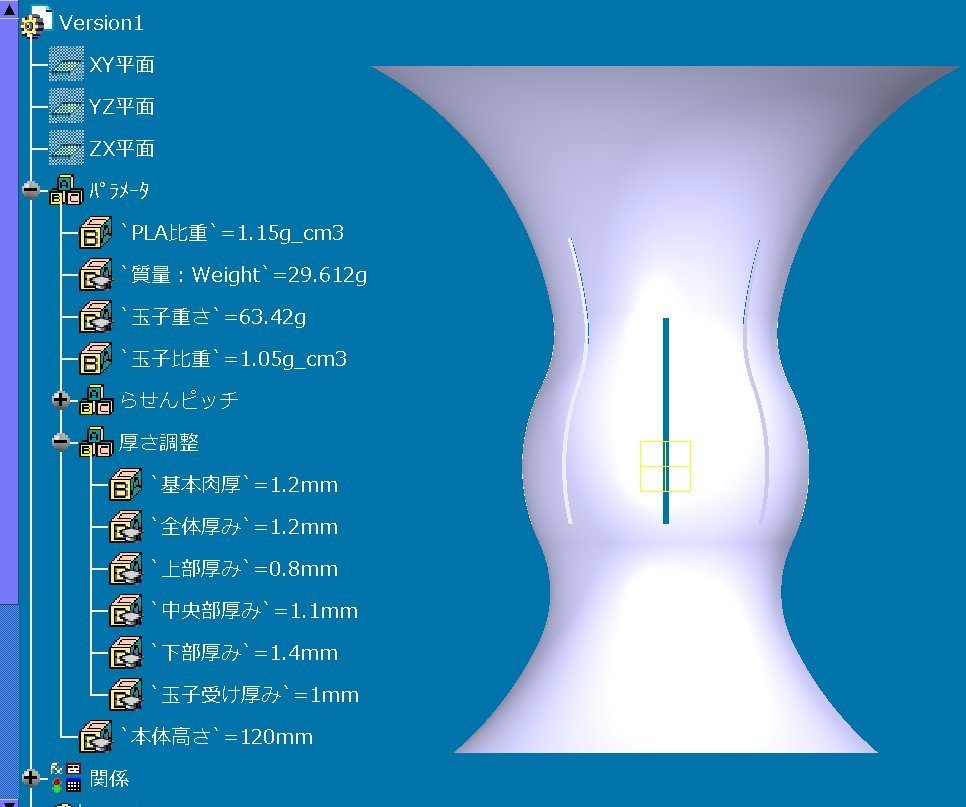

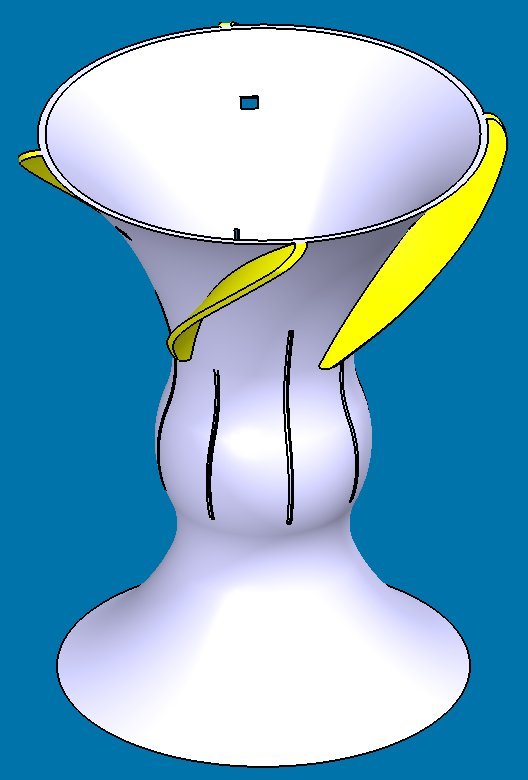

プロトタイプ作成(Ver1)

まずは、去年の振り返りだが、昨年のスパイダーエッグは、帆を付けることを前提としていたので、上下はほぼ対称だ。卵を入れた状態でも、ほぼ重心が中心にある。

だが、今年は帆を付けない分、卵受けを下部に配置し、上部を大きくする方向で考える。

まずは、昨年の形状から下部を20mm切る分、厚みを増し、逆に上部は極限まで薄くした。

本体は昨年の140mmから120mmへとしたことで、重心は単純に20mm下がる。

また、バドミントンのシャトルのように、下部の開口径を昨年の110mmから75mmへ小径化し、逆三角形の形にした。

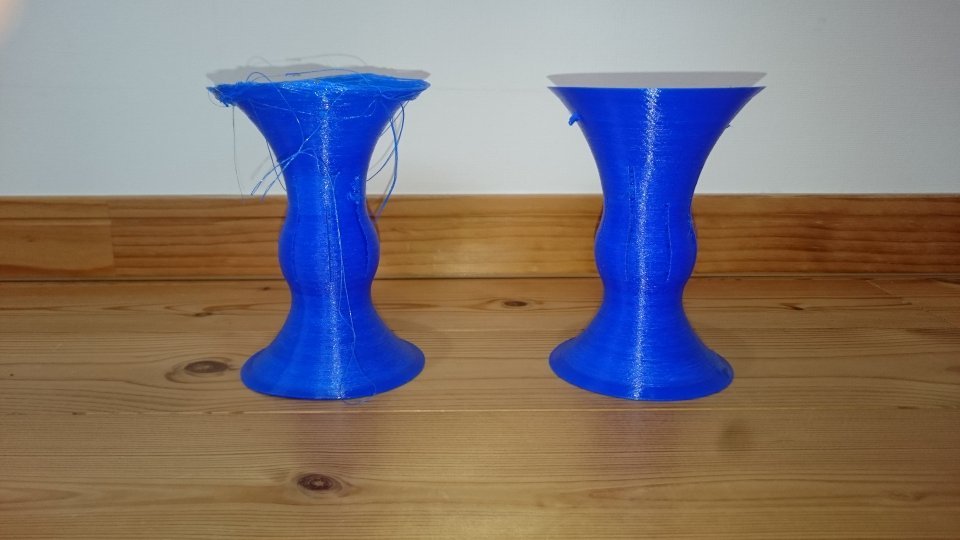

造形作業

全体的に小型化したため、いつもより短い6時間で完成した。

昨年のものと比べると、かなり小さい、、、大丈夫か?

CADの拡大した断面形状ばかりみていて、そんなに小さくなっているとは、、、

エネルギーを吸収するためにもある程度の大きさは必要なのだが、、、

早くも失敗?

1枚目:左が前回の最終版。右が今回のVer1

2枚目:横から見たときのサイズ感。かなり小さく感じる

3枚目:下側からみた時の糸引き状態

落下テスト

まずはゆで卵を2つ用意した。

さすがに家の中では生卵は使えない。ゆで卵なら割れても食べられるが生卵はそうもいかない。

吹き抜け部の2階からの落下テスト。約4.5m。

1回目:成功!

おぉ~何とかいけたが、去年と違い、落下した瞬間の音が大きく、若干甲高い音。

きっと、本体下部の厚みを増したせいで硬くなっているからだろう。

2回目:失敗~

落下した瞬間に1cmくらいの白い破片が飛び出した。

卵受けの下部に直径1cmの穴があるのだが、その大きさ分、殻が割れて剥がれ落ちた。

中のゆで卵も、ちょっと崩れ気味。やっぱゆで卵で良かった。うん。

昨年から家の中では一度も失敗していなかったために、動揺が隠せない、、、

今年はやばい!

考察と改善点

本体の厚みを増した分、エネルギーの吸収が減り、卵に掛かる負担が大きくなったようだ。やはり大きくした方が良いのだろう。

また、卵受けも若干厚くしたのだが、これも戻すことにしよう。

■改良点

・本体の大型化

・重心はなるべく下へ

・本体厚みの見直し

・卵受けの見直し

また、今まで卵の着脱に定評のあったスパイダーエッグだが、今回は卵が抜きにくい。上部が柔らかすぎるからかな?

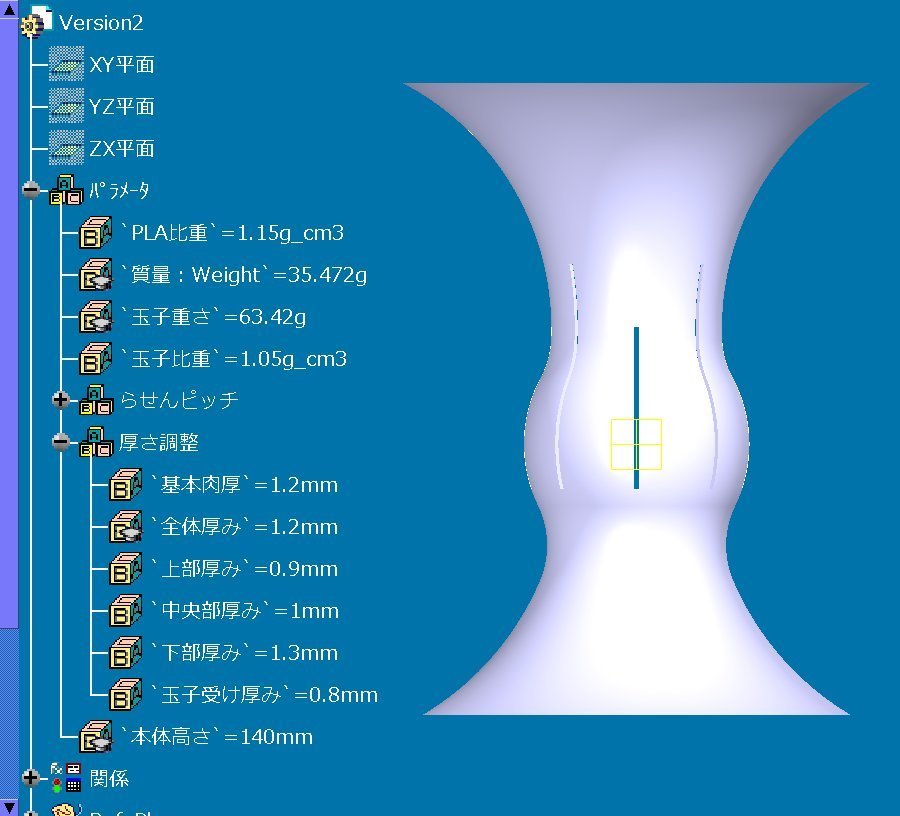

根本的な見直し実施(Ver2)

プロトタイプは完全に失敗した。

卵が割れてしまっては、元も子もない。

再度、形状を見直し。

・本体の大型化:120mm→140mm

・重心はなるべく下へ:中心より20mm下方へ

・本体厚みの見直し:Ver1より、全体的に0.1mm薄く

・卵受けの見直し:0.2mm薄くする分、形状を見直す

結局、オリジナルの形状に近くなってしまった、、、

造形作業

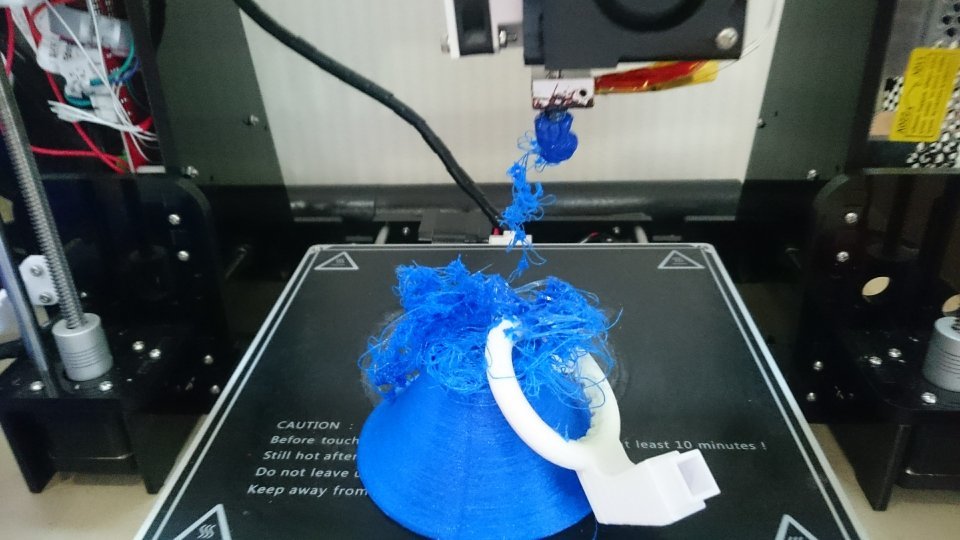

1発目:1時間後にフィラメントがジャムって失敗。また昨年の悪夢が蘇る。

2発目:1時間、2時間と順調に造形している。

が、一部がテーブルから剥がれている。

柔らかい素材の場合、この剥がれは致命的である。特に上部はオーバーハング(アンダーカット)しており、造形時に少しの揺れにより、空中で造形をし始めてしまい、鳥の巣状態作り出す。

案の定、最終的に失敗!

1枚目:左がVer1。右が今回のVer2

2枚目:横から見たときのサイズ感。だいぶ大きくなった感じ

3枚目:上部が崩れてしまった。もう少しだったのにぃ~

4枚目:ここは糸状のまま。逆に良くできたなぁ~

落下テスト

こんなボロボロの状態で、中ニの娘から馬鹿にされながらも落下テストを実行!

1回目:成功

2回目:成功

3回目:成功

Ver1より音が柔らかくなった感じ。下部を大きくしたか、薄くしたのが効いている?

ただし、回数をこなすと、卵より本体がぼろぼろになっていく、、、

上部はぼろぼろになったが、非常に安定しており、卵は割れる気がしない。

Ver2の落下テスト終了と共に、ゆで卵からも卒業しよう。

考察と改善点

造形的の問題より、薄くしすぎたことによる造形失敗と考える。

上部開口部は、かなりの角度でアンダーカットになっており、ある意味良くこれで造形できるものだ。と感心する程だ。

重心のバランスの関係上、何とか上部は薄く仕上げたいのだが、さすがに1mm以下はまずかったのだろう。

別の話だが、落下作業時、上部の開口部をどう持ったらバランス良く落とせるかなかなか難しいのでひもを通すようにしたが、肝心なヒモを作り忘れてしまった。次回は作ろう。

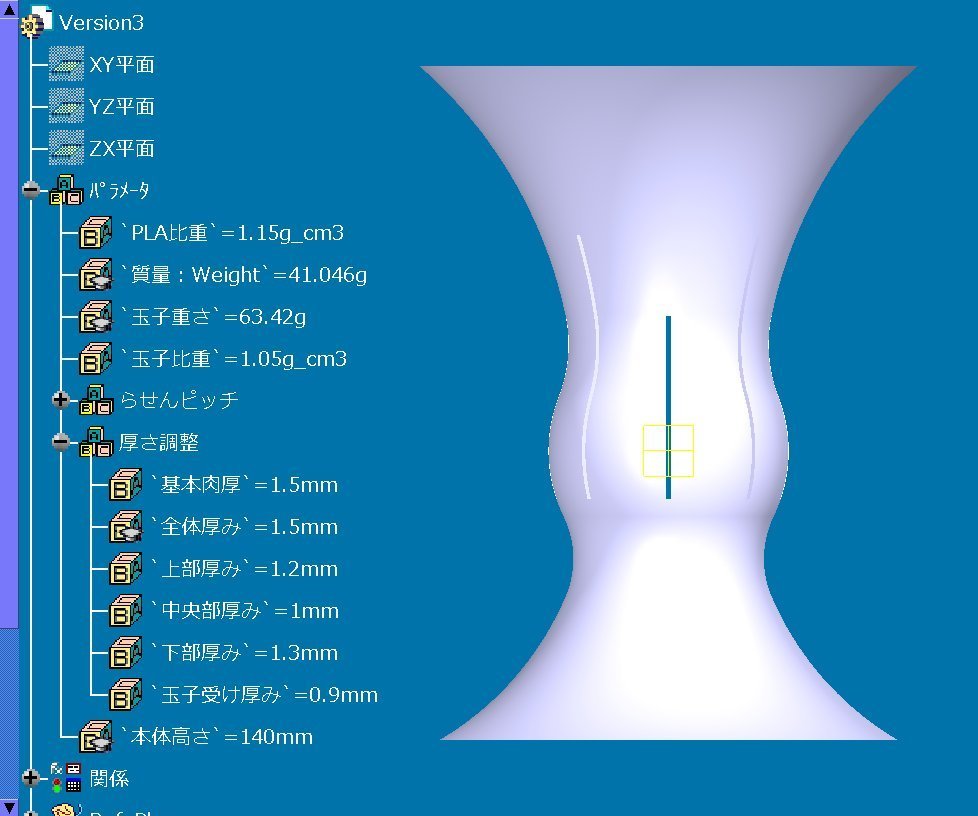

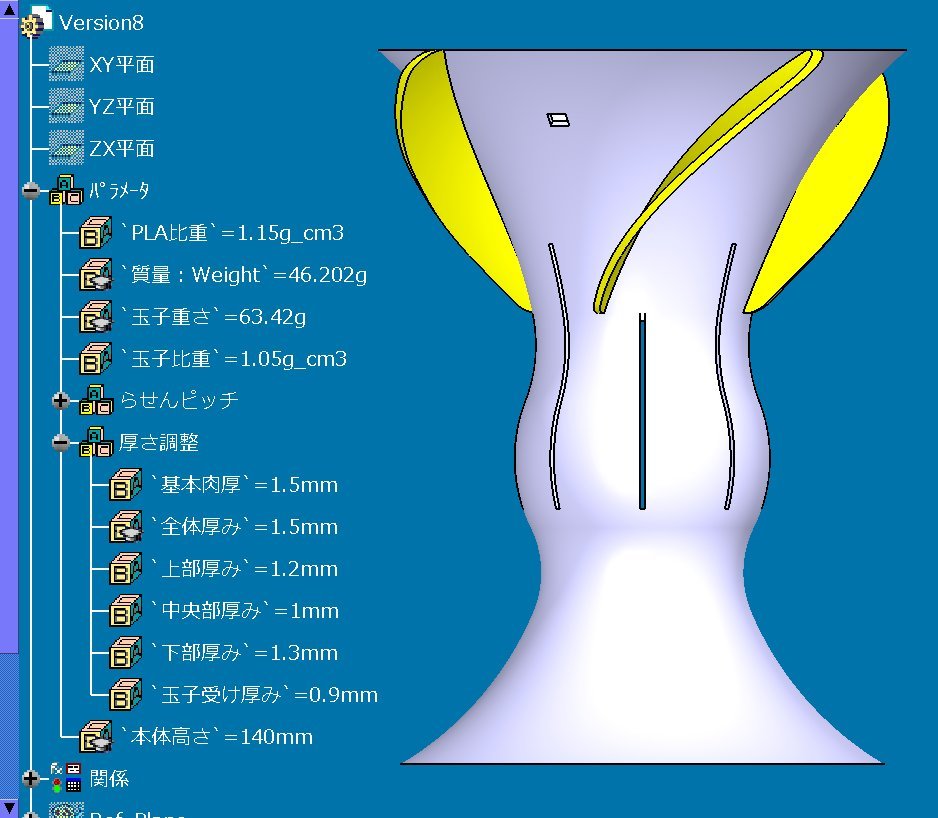

Ver3 の設計

Ver2 を振り返り、次の3つを改善

・ゴムライクの素材は、上に行けば行くほど薄い造形は難しく、上部開口部を気持ち変更

・卵の着脱を良くするために再度上部の厚みを見直す

・卵受け部を、気持ちだけ厚くする

また、上部開口部に通すヒモを別モデルで作成。

・上部厚み:1.2mm

・中央厚み:1.0mm

・下部厚み:1.3mm

・卵受け部:0.9mm

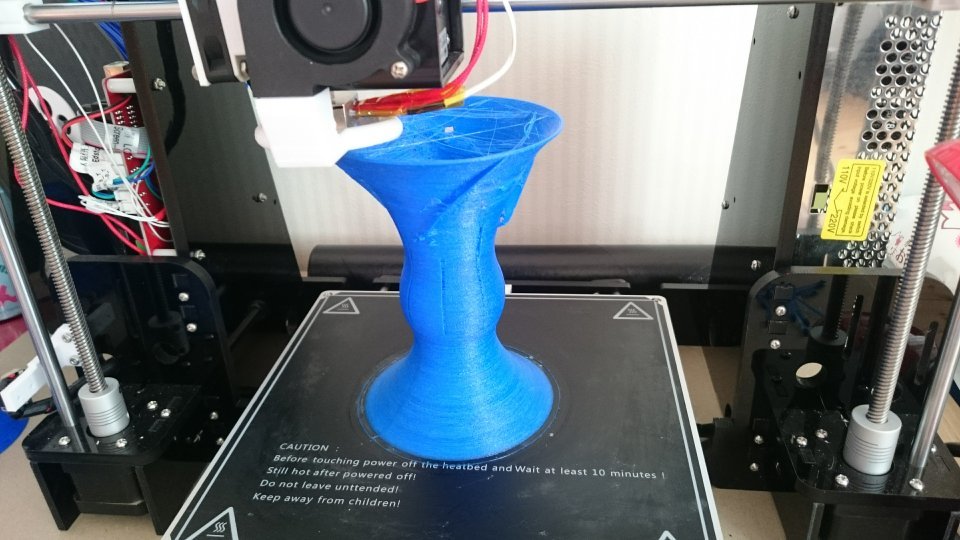

造形作業

1発目:2時間後にフィラメントがジャムって失敗。

2発目:成功!

造形されたものは、下部に若干の乱れがあるが、まぁ~許容の範囲内である。

完成したものに、ヒモを付け、完成!

もちろん、ヒモも造形しています。

1枚目:左がVer2。右が今回のVer3

2枚目:横から見た時の感じ。ラッパの形に変化があるのわかりますか?

3枚目:下部に切れ込みが入っている

4枚目:よく見るとしっかり割れている

5枚目:ヒモをつけて完成!!(ヒモも造形物です)

落下テスト

調子に乗って、2階に椅子を持ち込み、なるべく高い位置から落下テストを行う。

約5mの高さから落下テストを実施!

1回目:成功

2回目:成功

3回目:成功

Ver2 より若干音は大きくなった感じはあるが、持つところがついたからか落としやすい。

卵を抜く時の動作も、今まで以上にスムーズになっている。非常に良い感じがする。

ただし、まっすぐに落ちても、落下と同時に横に飛ぶ場合があり、もしかしたら、下部の失敗部が影響?

考察と改善点

基本的に悪くはないが、下部の一部に造形を失敗した部分があり、そのせいか、着地に失敗している感じがする。

これでは怖いので、もう一つ作り直そう。

また、若干だが、中央部の切り込みが上まで付けすぎた感じがあるので、そこの部分は次の改善点とする。

Ver4 の設計

Ver3 は基本的に良いと感じているが、一部造形の失敗があるので、基本はVer3の作り直すこととする。

ただし、中央部の切り込みを少なくし、卵の抜けを悪くする。

5mの衝撃では大丈夫だが、もっともっと高くなると、着地と同時に上部が下がり、卵が抜いてしまうかもしれないためだ。

昨年のトライ時に、まっすぐに落ちれば落ちるほど、卵が抜けそうになるときがあったので、これで少し様子を見よう。

造形作業

今回は一発目で成功! 神様ラブ♪

卵を入れて完成!

落下テスト

今回も我が家での最高到達点である約5mでの挑戦である。

落下テスト1回目:成功

落下テスト2回目:成功

落下テスト3回目:成功

基本的には Ver3 と同じであり、どれも安定している。

落下テスト後、毎回卵を抜く作業を実施するが、Ver3 より良い感じで抜ける。

これはいいかも!

考察と改善点

基本的にはVer3と同じ形だが、綺麗に仕上がった分、満足度が高い。

また、切り込み部をちょっと減らしたからか、心なしか卵へのフィット感が高まった感じがする。

ヒモは落とすときに良いのだが、一文字は、ヒモのない側への横のブレが大きい気がする。三角の方がいいのかな?

でも、既にVer4のテストを行うときには、Ver5の造形を開始してしまっているので、Ver6への改良点とする。

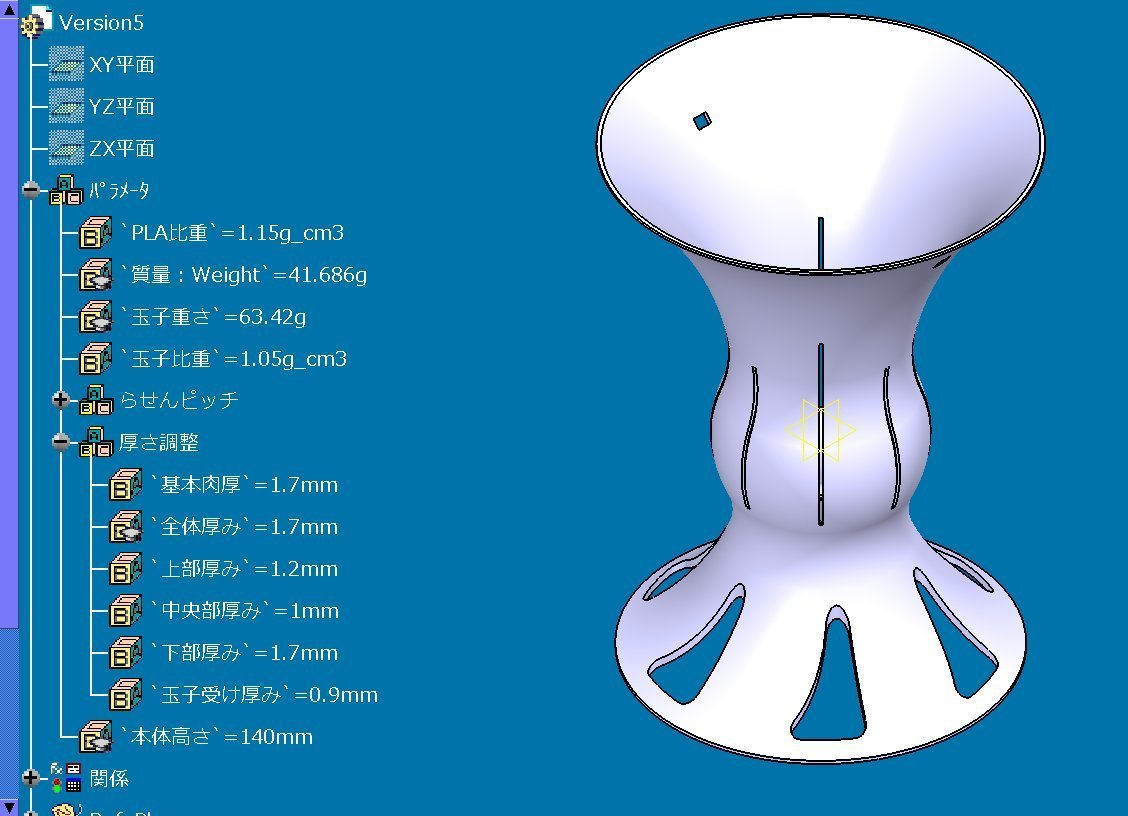

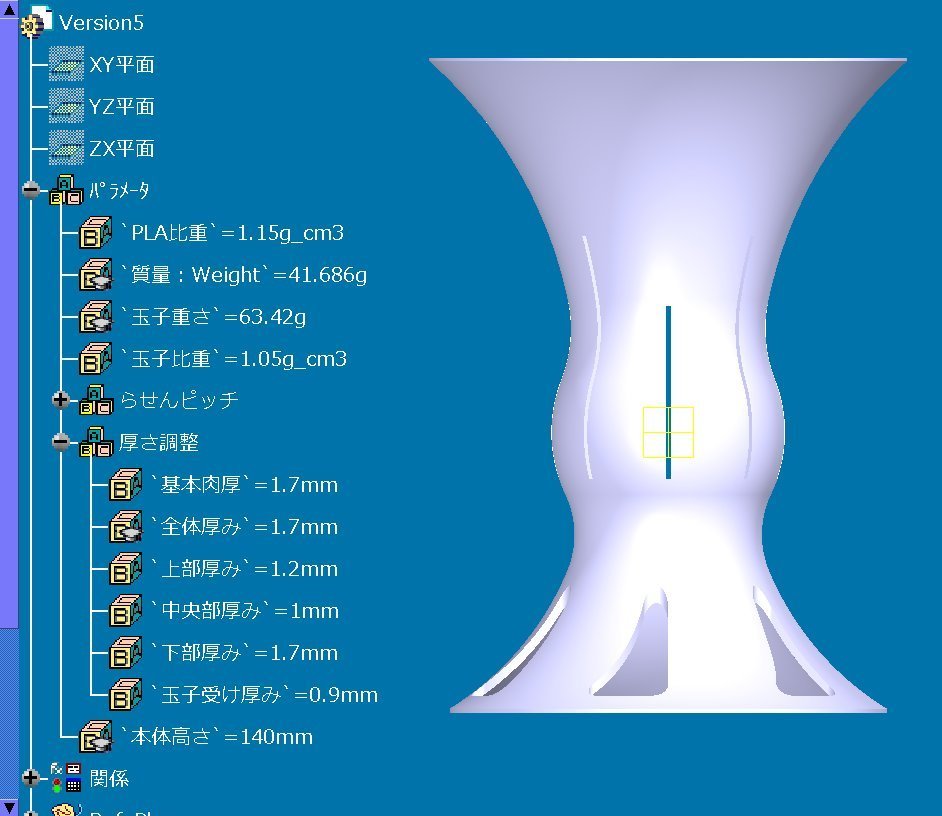

Ver5 の設計

Ver4はだいぶ良いと思うが、やはり芸がない。もう少しデザインに工夫をしたい。

また、姿勢制御と野外の風にも耐えられるように工夫が必要だ。

本当はバドミントンの羽のように、逆三角形のような形にしたいのだが、倒れたときに卵と地面がぶつかるのも困るので、つづみ型は、ある意味理想な形である。

であれば、空気抵抗とジャイロ効果を狙った回転はさせられないか?と思い、下部に改良を加える。

上部開口部を薄く大きく出来ないことから、下部の空気抵抗を減らすことにするために、試しに8つの穴をあけてみた。

どうかなぁ~~~~~

造形作業

今回も一発で成功!神様マジラブ♪

落下テスト

卵を入れる段階で、下部の開口部が弾力なく広がってしまう。

しかも、2、3回卵を入れ、抜く作業をしただけで、下部が切れてしまった。

このままやっても卵を無駄にするだけなので、落下テストはやらずに終わろう。

チ~~~~~~ン

1枚目:真上から押し込んでも、弱い方だけ先に折れてしまう

2枚目:2箇所も切れてしまっては、もう使えない

考察と改善点

今回はとんだぽかミスをしてしまったが、下部は厚くしたにもかかわらず、このありさまである。

同じ形状を上部に作ったとしても、同様のことが起こるだろう。

残念ながらVer5は、なかったことにしよう。うん。

Ver6 の設計

Ver5 は完全なる失敗作だったので、Ver4からの改良を図る。

穴を開けるのはかなり難しい事が判ったので、上部開口部の外側に、姿勢制御用の羽を付けることにした。

時間があれば、バドミントンの羽のように波打ち状にしたいのだが、モデルを1から作りトライアルを重ねる程の時間的余裕がない。

そんなわけで、上部開口部の外側にリブを立てるような感じにした。

うまくいくかなぁ~~~~

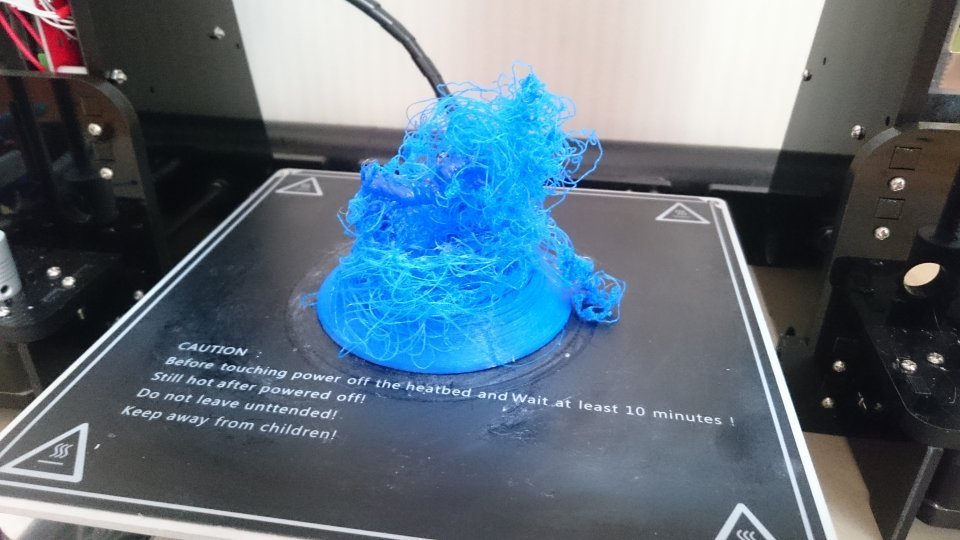

造形作業-1

一発目

あ~~ひどぉ~~~ぃっ! 朝からそれはないだろ~~~

テーブルから剥がれてしまったようだ。

二発目

仕事中に娘からLINEが来た。

LINEに添付されている写真をみて、愕然とした。ひどい、、、ひどすぎる、、、

1枚目:順調な滑り出し

2枚目、3枚目:1stトライの結果(朝から悪夢をみているよう)

4枚目:娘からのLINE

5枚目:2ndトライの結果(後1/3だったのにぃ~~~)

造形作業-2

三発目

ん?段が出来ている?

芯もずれているし中止!

四発目!

三度も失敗すると諦めるが、今は手元にCADがないので、このまま4度目。

おいおい、またかよぉ~~~ もうやめる。うん。

1枚目:3rdトライの結果

2枚目~4枚目:もう悪夢のレベルを超えている!

5枚目:4thトライの結果

造形作業-ストラップ

Ver5までの一文字タイプのストラップと、Ver6からの三つ股のストラップです。

ヒモの部分の厚みは、0.3mmで、本体と同じフィラメントで造形しています。

1枚目:一文字タイプ

2枚目:三つ股タイプ

考察と改善点

問題のあるモデルを確認する。

やっぱそうだぁ~実はこのモデル、このVer6だけ下部開口部のフランジを面取り処理をしたのだった。そのため、テーブル面との設置面積が極端に少なくなってしまっていたのだ。

いつものことだが、CADは拡大して作業をしているから気付かないだが、今まで3mm程度の幅があったのが、今は1mmしかない。完全なるぽかミスだ。

もうさぃてぇ~~~~

1枚目:CAD上での確認

2枚目:左から1stトライの結果で、一番右が4thトライの結果

エヴァの進化を見ているよう。むしろ使徒だな。

Ver7 の設計

Ver5、Ver6 を2作続けて失敗に終わった。

ただ、Ver6 については、失敗した理由が明確なので、フランジの面取りを外しただけの修正に留めた。

これなら行けるはず!

造形作業

連続の失敗でノズルの金属部が見えないくらい樹脂が付着している。しかも気付くのが遅く、既に樹脂が炭化してしまってる。

まずはノズルの交換だが、この樹脂を使い始めてからノズルの交換が多く、10分もあれば交換できるようになった。慣れって凄い。

1枚目:汚れに汚れた射出ノズル

2枚目:ノズルが新品だからか、心なし綺麗な仕上がりの感じ

3枚目:しゅう~~りょ~~~~やっぱり綺麗な仕上がり♪

落下テスト

落下テスト1回目:成功

落下テスト2回目:成功

落下テスト3回目:成功

羽の抵抗が少ないせいか、回転はしない。

たぶん、5m程度では、回転はしないのだろうが、10mになると回るのだろう。

考察と改善点

ジャイロ効果を狙った羽ではあったが、残念ながら5mでは回転しなかった。

ただ、5mで回転する程度だと、10mを越えるような高度では回転し過ぎると思う。

なので、回転しないでも良いとは思っているが、もう少しだけ、大きくしてみよう。

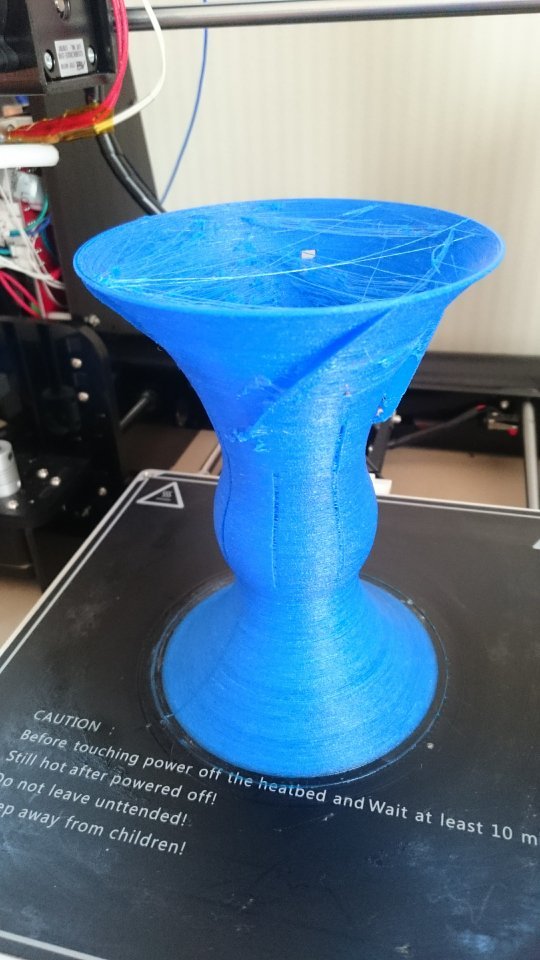

Ver8 の設計

基本的な形状は変えず、羽を一回り大きくしてみた。

かなり適当に大きくしてしまったので、寸法は覚えていないが、パラメトリックで修正ができるので、次ぎに修正する時に、調べるとする。

造形作業

今回も一発で成功! やっぱり、土台に厚みがあると、造形が安定する。

落下テスト

落下テスト1回目:成功

落下テスト2回目:成功

落下テスト3回目:成功

やっぱり回転はしないが、まぁ~5mだから、こんなもんだろう!と、納得することにした。

たぶん、17mなら回るはず!!!

考察と改善点

締め切りもあることなので、今回の最終バージョンは、これにしよう。

Annotations

名前の由来

昨年は、本体内側にらせん状の段をつけ、力を逃がすときに縦に潰れることを狙った。

丁度、エビアンのペットボトルのような綺麗に縦に潰れることを意識した。

そのため、ヘッドが一筆書き出来ずリンク動作のため樹脂が糸を引いてしまう。であれば、この糸が衝撃吸収するかもしれない!とした。

これが、スパイダーエッグの名前の由来になった。今年もこの糸引きは健在だ。

1枚目:下側からみた時の糸引き状態

2枚目:写真中央を外周から内側に向かってらせん状にリブが付いている

エッグスタンド

この卵のスタンドを作ったところから、現在の形に進化しました。

初期の段階では、外側にらせん状のリブを付けていました。

卵の入れ方

このスパイダーエッグの特徴として、卵の着脱方法が至ってシンプルである。

その方法を紹介する。

2枚目:卵を上から押し込む

3枚目:ちょっとした力で良い

3枚目:完了!

卵の抜き方

卵を抜くのはもっとシンプルで、ゆっくりやっても2秒で抜ける♪

1枚目:上部開口部を真下に押し込む

2枚目:1枚目を横から見た感じ

3枚目:卵が上部開口部に現れる!完了~

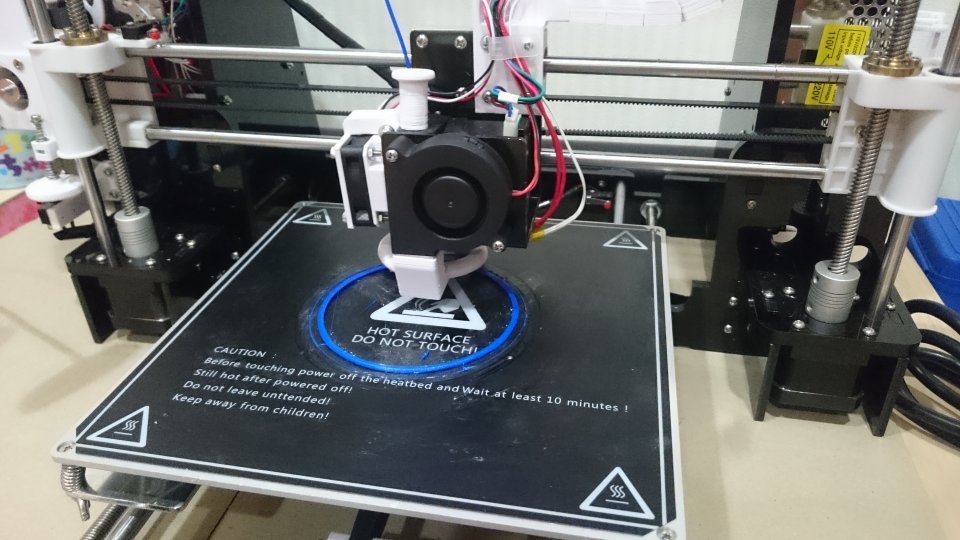

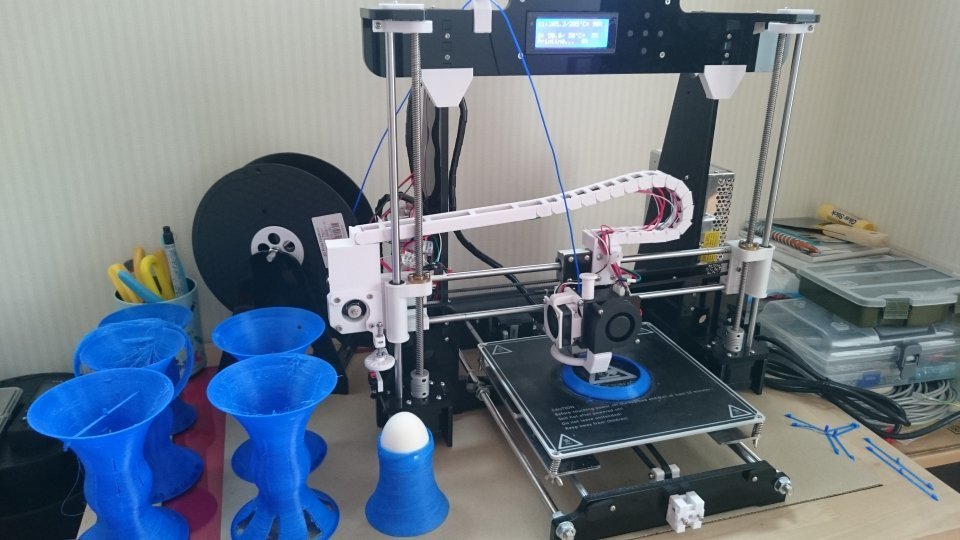

我が家の3Dプリンター

2017年の夏休みに、娘の横でパパは自由工作として作った中華製の自作3Dプリンターです。 正式名称は「Anet A8 Desktop 3D Printer Prusa i3 DIY Kit」で、Reprap Prusa i3 互換機になり、中国からの送料込みで1.6万円です。

フレームがアクリルのため強度がないので、所々自分でパーツを作成したり、駆動ベルトのテンションを簡単に調整出来るように改造しています。 また、メンテナンス性を高める工夫をしているので、フィラメントやノズルの交換が楽にできるようになっています。

この辺りを自分で出来るのが、DIY好きにはたまらないですね!

フレームがアクリルのため強度がないので、所々自分でパーツを作成したり、駆動ベルトのテンションを簡単に調整出来るように改造しています。 また、メンテナンス性を高める工夫をしているので、フィラメントやノズルの交換が楽にできるようになっています。

この辺りを自分で出来るのが、DIY好きにはたまらないですね!

使用フィラメント

我が家で使用しているフィラメント!昨年から使用し、今年も同じ物を購入。

最近は「フィラメント 1.75mm ゴムフィラメント」で検索すると色々出てくるが、当時はあまり選択が出来なかった。

かといって新しい物を購入すると、過去のナレッジが使用できないので、同じ物を購入した。

ゴムというより、むしろビニールに近い感じがする。