うわっ!失敗!

3Dプリンターを使った事のある人はこのフレーズを発したことがあるでしょう。

3Dプリンターによって誰でも自由な発想で物を作れるようになりました。しかし3Dデータ作成時のミスや物理法則を無視したデータ作成等で、意としないものが出来てしまったこともあると思います。

そのような作品が出来た時「なんだこれ」と不意に笑ったことはありませんか?

今回はこの新たな「笑い」にエンターテイメント性を感じ、失敗経験者の皆さんにも共感して欲しいと思い投稿しました。

本投稿では失敗例と作品、この失敗から学んだことを書き、これから3Dプリンターを使う人へのメッセージを書いていきます。これから学ぶ人へアドバイスになれば幸いです。

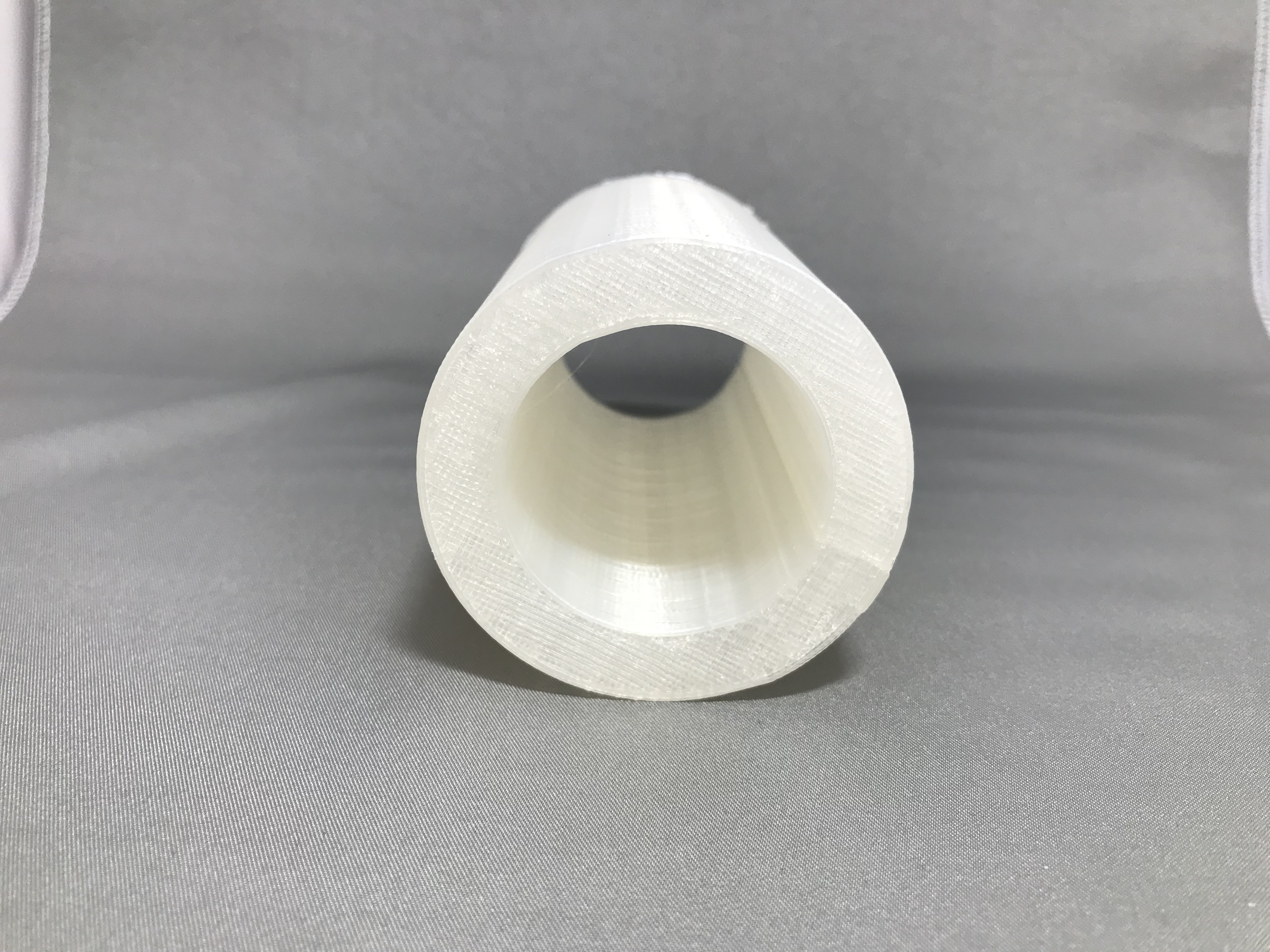

①底のない「ペン立て」

3Dデータ制作初心者の練習題材としてよく登場する「ペン立て」。作り方も押し出しのみでできるため非常に簡単である。今回はそのペン立を失敗してみました。

失敗作品

今回制作した失敗ペン立ては底がありません。ペンを立てることはできても持ち運ぶことはできません。使えるような使えないような微妙なラインのペン立てが出来上がりました。

使ってみた感想としては、使いにくい。普段は持ち上げることは無いが、たまに持ち上げる時に底が無いことを忘れてしまい、机に散乱する事がありました。結局下にアクリル板を貼り付けて使用しています。

失敗原因

失敗原因として考えられるのは、3Dモデル制作時のカメラの位置。

ペン立ての側面制作で押し出しをした時にカメラの位置の関係で底の状況が分からなくなってしまっています。

これからの人へアドバイス

ペン立てなどの簡単なものであればこのようなミスは考えにくいですが、複雑なモデルを作っていると、このようなミスは経験者でも起きてしまうのものです。製作中や制作完了後に全体を見回し、データにミスがないか確認しましょう。

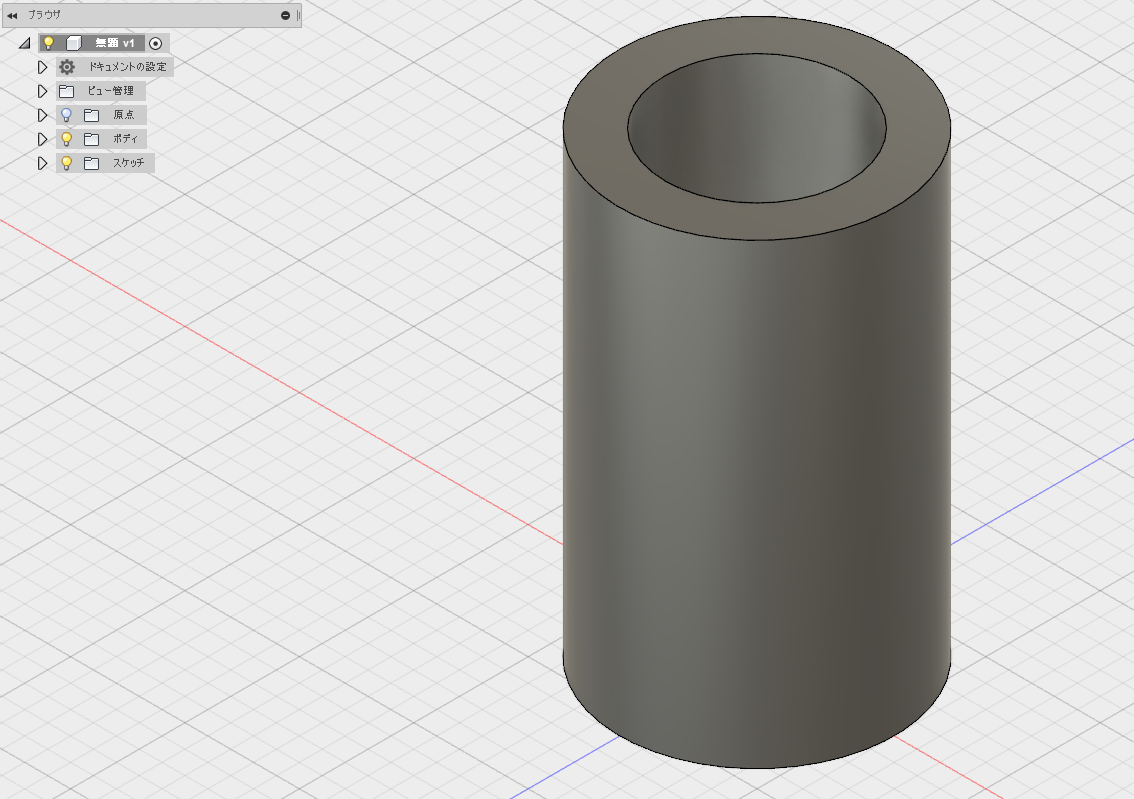

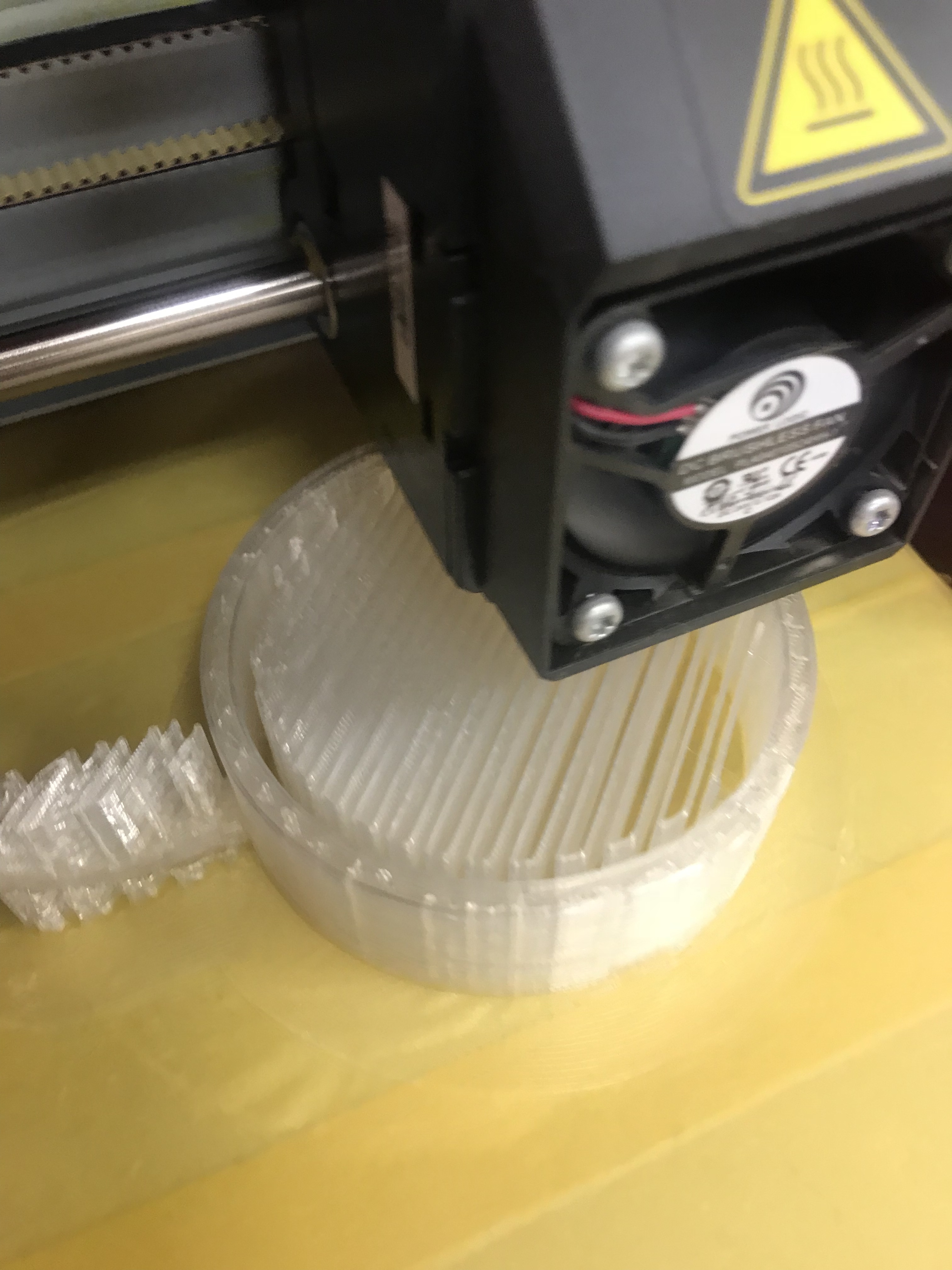

②ギザギザな「マグカップ」

こちらも3Dデータ制作初心者の練習題材として登場する「マグカップ」。押し出しや回転、スイープ、ロフト等の様々な機能を利用して制作できる自由度の高いものです。今回はデータ制作は完璧でしたが他の部分で失敗をしてしまい、使いにくいマグカップができてしまいました。

失敗作品

今回失敗したものはマグカップ内部にサポート材が詰まってしまっています。サポート材をなんとか剥がしてみると、サポート材とマグカップが接地していた部分に材が少し残り、トゲのようなものが残ってしまっています。

感想としては、とにかく出力に時間がかかります。サポート材がなければ今頃完成してるんだろうな。。。ってなりました。

失敗原因

今回は「ペン立て」とは異なり、3Dデータは完璧に作ってあります。しかし印刷設定をする時に、マグカップの底が上になるように印刷してしまいました。その結果底の部分を印刷するためにサポート材がカップ内部に入ってしまいました。

サポート材のトゲが残るだけでなく、フィラメントももったいないですし、時間もかかってしまいます。(写真は製作途中のもの。カップ内部にサポート材が詰まって印刷されています。)

これからの人へアドバイス

印刷をする際には、どの向きにデータを置くかよく考えましょう。また、3Dプリンターは横向きに材を積層していきます。木材と一緒で向きを考えることで強度も大きく変化します。よく考えることで、フィラメントの消費を抑えるだけでなく、時間短縮もできますし、強度も高くすることができます。

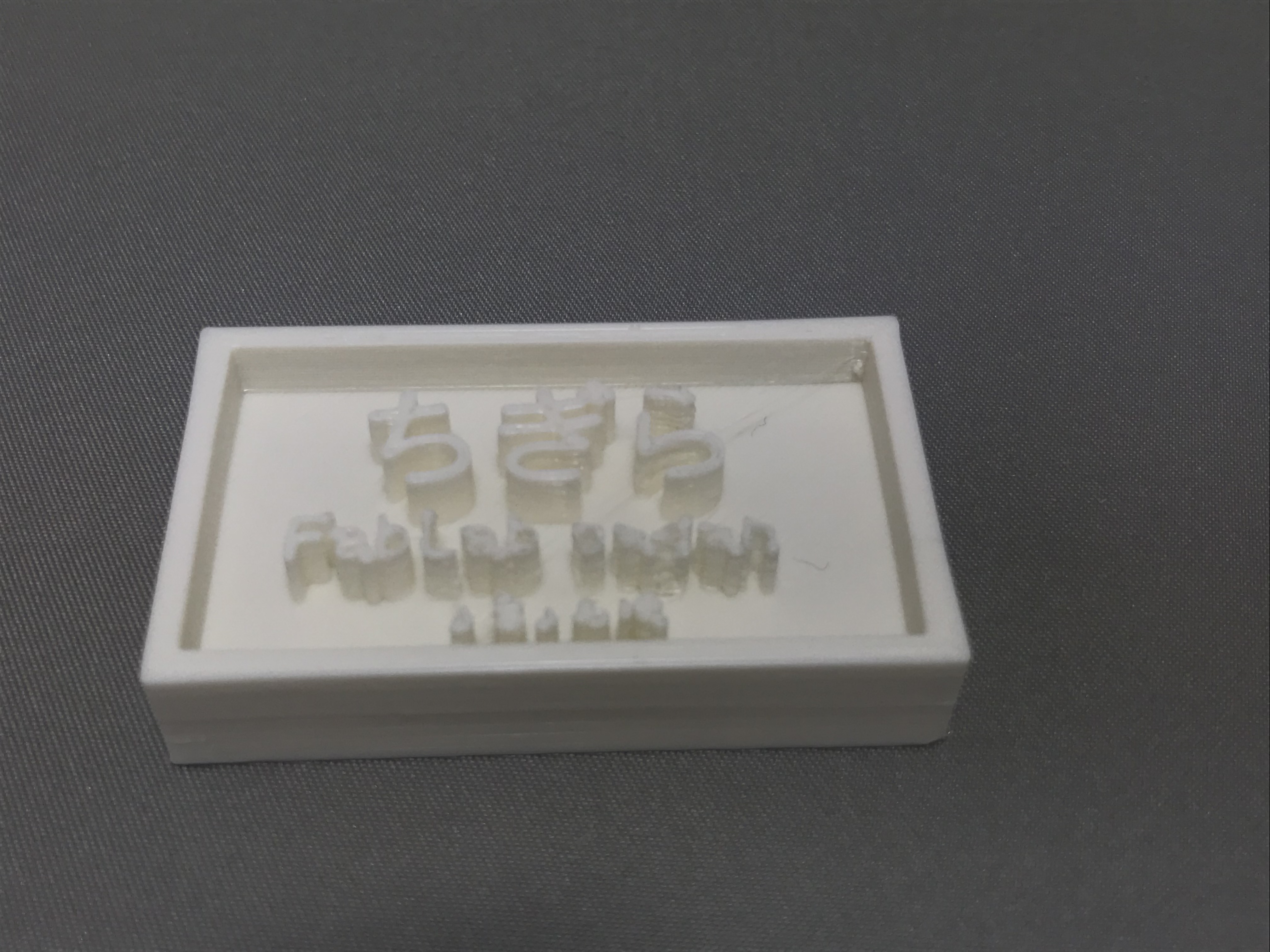

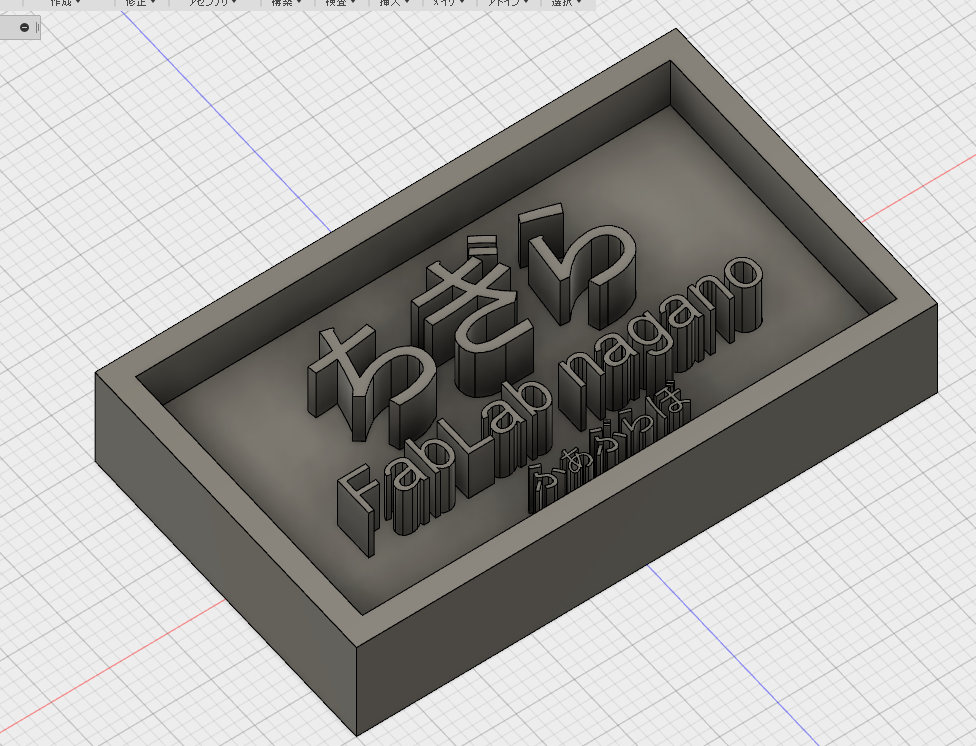

③印字されない「名刺」

3Dプリンターで文字を印刷したことはありますか?文字は細い線からできているので、3Dプリンターの性能や文字の大きさの設定によって出力結果も変化します。今回の失敗は、データ上ではキレイにできているのに、うまく印刷されないものの1つです。

失敗作品

3Dプリンターで立体的な名刺を印刷しました。しかし印刷してみると文字がうまく印刷されず、名刺なのに文字情報が読み取れないものができてしまいました。

出力した感想としては、思った以上にきれいに出たという感じです。「ちぎら」という文字すら出ないと思っていましたが、結構キレイに出るものです。真ん中の文字は触っているうちにポロポロ取れてきたので強度のことを考えると、難しいものでした。

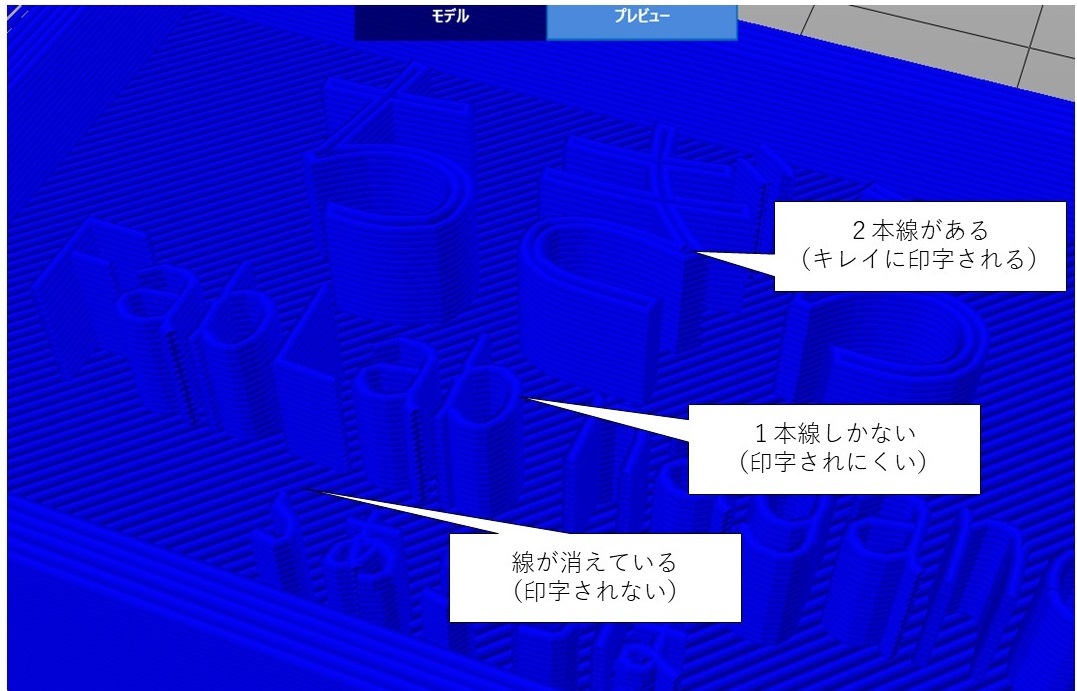

失敗原因

この失敗は「データ上では何も問題なく見えてしまう」ことがミスの原因になってしまっています。また3Dプリンターの積層の仕方の知識や使う機器の性能を知っていないと思わぬミスになってしまいます。

これからの人へアドバイス

データ作成の前に使う機器の「積層ピッチ」がどれくらいなのか確認しましょう。それによってどれくらい細かな物が作れるのか確認できます。また印刷前にオブジェクトをスライスした結果をみて、正しく文字が出ているか確認しましょう。私の経験では、スライスの結果積層の線が2本あるくらいの文字であればキレイに出力されます。それ以下の場合はうまく出力できなかったり、そもそもデータから消えてしまっていたりしています。文字以外にもキャラクターのヒゲや髪の毛等細い造形をする際には気をつけましょう。

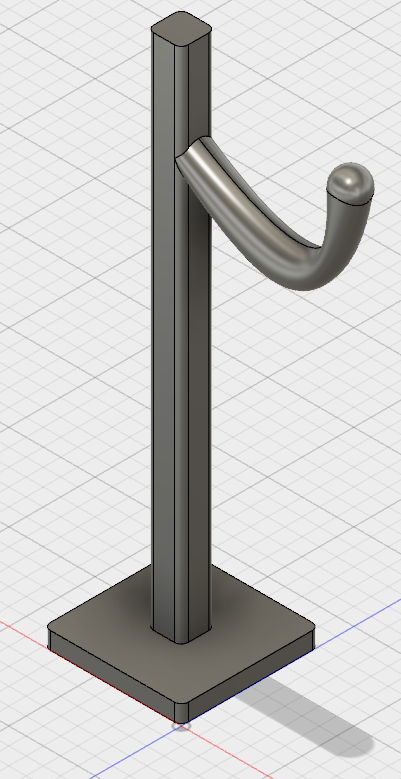

④かけれると倒れる「キーフック」

これは物理法則のないコンピューター上のデータ作成だからこそ起きる失敗です。データ上では完璧に見えても、実はミスっているものを印刷してしまったなんて事は3Dプリンター経験者なら何度となく経験しているはずです。

失敗作品

今回の失敗は、キーを置くと倒れてしまう「キーフック」です。何もかけていない状態では自立できますが、何かものをフックに引っ掛けた途端に倒れていしまう使い勝手の悪いキーフックです。

失敗原因

コンピューター上では物理法則は基本的には適用されません。そのため、バランスは問題ないか考えないと重さに耐えならないものができてしまいます。

使ってみよう!と思いましたが、掛けられないものをどう使えば良いのだろうと考えた結果、底におもりを載せて使うようにしました。おもりを見るたびに、物理法則には気をつけよう・・・という気持ちになります。

これからの人へアドバイス

データ上では自由な発想でどんなものでも作れるが、印刷すると物理法則という縛りができてしまいます。データ制作時からこのことに注意しましょう。

その他の例

その他にも3Dプリンターを使う際には気をつけなければならない事がありあります。

置くと溶ける「アイロン置き」

3Dプリンターで作られるものの材料はプラスチックです。3Dプリンターはそのプラスチックを熱で溶かして使っています。つまり作られるものは熱に弱いです。アイロンやコンロの近く等の熱ができる場所での使用を想定したものは作れません。

入らない「リモコン入れ」

作られる物はデータ通りに作られるわけではありません。3Dプリンターの性能によっても異なりますが、冷却による収縮などでデータよりも小さいものができる恐れもあります。ピッタリなものを作る場合はどの程度収縮するのか知った上でデータをつくるか、収縮しないようにデータ作成を工夫しましょう。

皆さんにはどんな失敗がありますか?

今回は失敗作を例にして、3Dプリンターを使う際に注意しないといけないことをまとめてみました。今の3Dプリンターの技術では残念ながら自由にどんなものも作れるとは断言できません。技術的・環境的制限の中でどのようなものが作れるか考えながら作ることも大切です。

また経験者の人の失敗はとても勉強になります。経験者にとっては笑い話のような失敗でも誰かの失敗を防ぐ大切な知識かもしれません。経験者の皆さんは失敗を振り返り、どのような対策ができるか、どのようなことに注意しなければならないかこれから3Dプリンターを使う人に伝え残していきませんか?

失敗は仕方ない!

だれでも失敗はあるもの。何度も失敗してどんどん改善できるのも3Dプリンターの良さです!

些細なミスも大きなミスも「笑いもの」にして、どんどん良いものを作っていきましょう!