ワークショップが始まる前に:チームが決まったら

はじめに記録担当を1人決めておくとスムーズに進みます。

チームが決まったらお互いのスキルに基づいて、開発フェーズごとに記録担当者を交代していくのがよいでしょう。

ただし制作に集中すると記録がおろそかになりがちですから、担当以外でも手の空いた人はどんどん記録していくとよいでしょう。

チームが決まったらお互いのスキルに基づいて、開発フェーズごとに記録担当者を交代していくのがよいでしょう。

ただし制作に集中すると記録がおろそかになりがちですから、担当以外でも手の空いた人はどんどん記録していくとよいでしょう。

材料の確保

ワークショップが始まる前に大まかなアイデアが決定している場合、作業に必要な材料や道具をリストアップし、確保しておきましょう。

ワークショップ時間における買い出しは大きな時間のロスになるので、なるべく1回で済ませたいところです。

ワークショップ時間における買い出しは大きな時間のロスになるので、なるべく1回で済ませたいところです。

連絡先を交換する リンクを貼る

チームになった人たちで、連絡先を交換しましょう。

チャットなどのリアルタイムコラボレーションツール(Google docs, Etherpad, Slack, Skype, IRCなど)が共有されていると、開発がスムーズに進みやすくなります。

チャットなどのリアルタイムコラボレーションツール(Google docs, Etherpad, Slack, Skype, IRCなど)が共有されていると、開発がスムーズに進みやすくなります。

Fabbleの基本的な使い方の確認

Fabble Tutorialを読んで、基本的な操作について確認しておきましょう。

ワークショップをはじめる

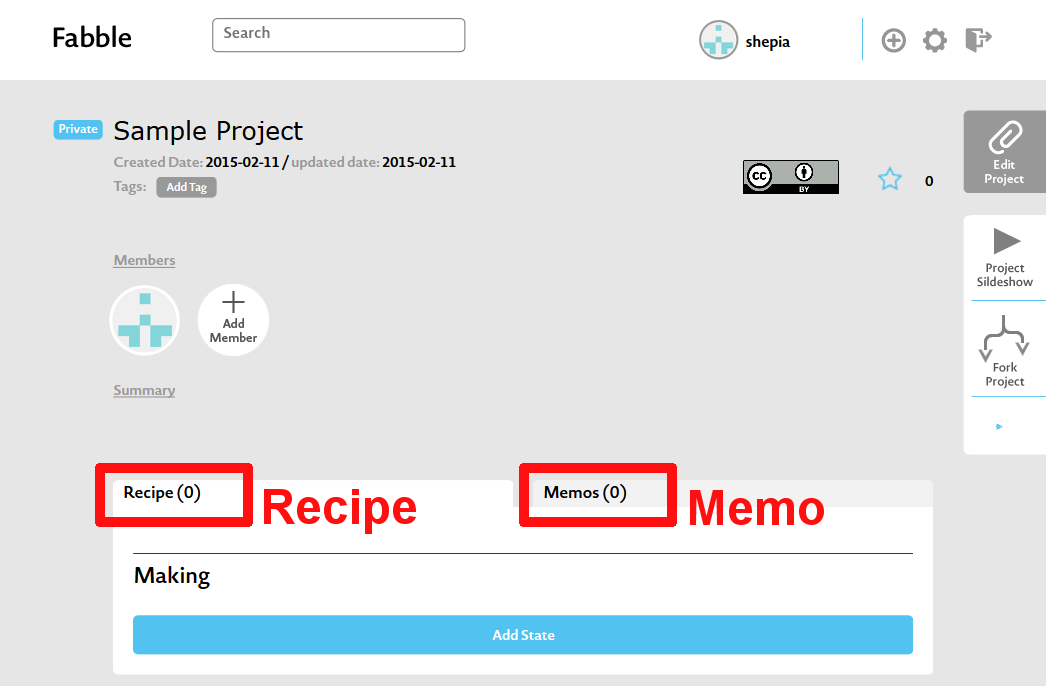

ワークショップ、ハッカソンでは、Projectの作成・編集→ Memoの作成・編集→Recipeの作成・編集の順で使っていくことになります。

Memoには作業記録を、Recipeには作成手順を書いていきます。

それぞれの使い方について、以下で説明します。

Memoには作業記録を、Recipeには作成手順を書いていきます。

それぞれの使い方について、以下で説明します。

Memoで進行状況の記録をとる

プロジェクトの状況は、記録担当がその時々で Memo に記録していきます。

Memo には字数制限がありません。

整理してきれいに書くことよりも、多少雑でよいので起こったこと、考えたことをたくさん書くことを意識しましょう。

書き方の具体的な方針・内容については以下を参考にしてください。

Memo には字数制限がありません。

整理してきれいに書くことよりも、多少雑でよいので起こったこと、考えたことをたくさん書くことを意識しましょう。

書き方の具体的な方針・内容については以下を参考にしてください。

試したことを書く

試したことをできるかぎり記録しておくことで、あとで見たときに、なぜそのような選択が行われたのかを明確にすることができます。

試したことの概要と結果を簡単に残しておきましょう。

写真を併用するとさらによいでしょう。

試したことの概要と結果を簡単に残しておきましょう。

写真を併用するとさらによいでしょう。

動機を書く

なぜこのプロジェクトをはじめたのか、なぜ作ろうと思ったのか、など個人的な動機を書いておきましょう。この動機がチームが迷ったときの判断基準になります。チームの外の人が、このプロジェクトに対して貢献する場合も同様です。

写真を貼る

写真を撮って貼っておくことであとから思い出すときの手がかりになります。

- ホワイトボード

- 制作物の途中経過

- 作業風景

- 材料

- 工具

- 作業中の手書きノート・メモ

アイデアソンや議論の結果を書く

何について議論したのか、どのような案が出たのか、それを採用したのはなぜか、採用しなかったのはなぜかなどを書いておくとよいでしょう。

なぜこのような結果に至ったのかが明確になりますし、今回は採用には至らなかったけれど他で使えるアイデアを見つけることができるかもしれません。

なぜこのような結果に至ったのかが明確になりますし、今回は採用には至らなかったけれど他で使えるアイデアを見つけることができるかもしれません。

内容が乏しくともとりあえず書く

記録に専念できる人がいなければ、制作物の写真だけでもこまめに撮って、制作の足跡を残しましょう。

モノの状態や作業内容を簡単に添えて書いておけば、作り方を知る手がかりになります。

さらに作業風景やホワイトボードの写真などを貼り付けておくとよいでしょう。

モノの状態や作業内容を簡単に添えて書いておけば、作り方を知る手がかりになります。

さらに作業風景やホワイトボードの写真などを貼り付けておくとよいでしょう。

チャットやコラボレーションツールのログを貼る:リンクを貼る

Fabble には今の所、リアルタイムコミュニケーション機能がありません。

Slack や Skype、IRC などのチャットツールや、Google Docs などのオンラインコラボレーションツールで作業を進め、そのデータ置き場として使用する方法も考えられます。

Slack や Skype、IRC などのチャットツールや、Google Docs などのオンラインコラボレーションツールで作業を進め、そのデータ置き場として使用する方法も考えられます。

Recipeで作成手順を書く

手を動かして制作する段階に入ったら、手順を Recipe に記録してください。State、Annotationには140字の字数制限があります。

作業が始まる前にStateで大まかな制作手順を書いて、AnnotationでStateの間を埋めていく、という使い方がおすすめです。

作業が始まる前にStateで大まかな制作手順を書いて、AnnotationでStateの間を埋めていく、という使い方がおすすめです。

Recipeで目指すこと

記録担当者に余裕があれば、Recipe の書き方を工夫してみましょう。

プロジェクトの終了後、魅力的な作品は他の人に Fork される(派生作品が作られる)かもしれません。他の人が再制作できるだけの情報が整った Recipe を目指してみてください。

プロジェクトの終了後、魅力的な作品は他の人に Fork される(派生作品が作られる)かもしれません。他の人が再制作できるだけの情報が整った Recipe を目指してみてください。

StateとAnnotationの使い分け

作成にあたって必要な情報だけ記述する

レシピは「それをみた人が再度同じものを作れるように書かれている」のが理想です。

ですので、なるべく再現に不要な情報は減らしましょう。

とはいえ、限られた時間での内容の吟味は難しいので、とりあえずすこしでも必要そうであれば書いておいて、時間のあるときに削る、という方針がよいでしょう。

ですので、なるべく再現に不要な情報は減らしましょう。

とはいえ、限られた時間での内容の吟味は難しいので、とりあえずすこしでも必要そうであれば書いておいて、時間のあるときに削る、という方針がよいでしょう。

写真を多く撮って載せる

文字はいつでもかけますが、写真はそのとき撮らないともう撮れません。

写真をたくさん撮っても、あとになると共有が面倒になって忘れがちです。

撮ったらとりあえずアップしておきましょう。不要であれば消せばいいんですから。

写真をたくさん撮っても、あとになると共有が面倒になって忘れがちです。

撮ったらとりあえずアップしておきましょう。不要であれば消せばいいんですから。

マークアップ機能を駆使する

StateやAnnotationの文章をマークアップすることで、材料(Materials)、工具(Tools)、設計図(Blueprints)のリストを作ることができます。

参考 : Fabble Tutorial:材料・道具・設計図のマークアップ

参考 : Fabble Tutorial:材料・道具・設計図のマークアップ

完成したら

作品が完成したら、ぜひ写真か動画を撮って Recipe の最後か Usage に掲載してください。

プロジェクトのサムネイルに設定するのもよいでしょう。

また、プログラムが必要であればその URL を記載しておきましょう。

プロジェクトのサムネイルに設定するのもよいでしょう。

また、プログラムが必要であればその URL を記載しておきましょう。

ワークショップ後

Memo を整理する

ハッカソンなどの時間の限られた開発では、あとから振り返ったときに理解に苦しむ点が仕様に多数残ることがあります。

ワークショップ中の記録をもとに、時間の都合で省いた実装などを補記すると、今後の開発がスムーズに進みます。

ワークショップ中の記録をもとに、時間の都合で省いた実装などを補記すると、今後の開発がスムーズに進みます。

Recipeを整理する

ワークショップ・ハッカソンの限られた時間内には書ききれなかったレシピを補填しましょう。

難題に当たって途中で止まっていても、公開されていれば他の人の知恵を借りることができるかもしれません。

難題に当たって途中で止まっていても、公開されていれば他の人の知恵を借りることができるかもしれません。

Forkしてみる

他に気になるプロジェクトがあったらフォークしてみましょう。

開発を続ける

ワークショップやハッカソンでは、そのときだけで開発がおしまいになってしまいがちですが、ここまで来たみなさんには、Fabble に書いたドキュメントがあります。

これをもとに開発を続けましょう。

これをもとに開発を続けましょう。

シェアする

シェアボタンはありませんが、プロジェクトをシェアしましょう。