デザインとは?

デザインを誤解されてる方も多いですが「美しいものを作る」ということはデザインのほんの一部分にすぎません。デザインは、目標を決めて達成すること。この広すぎる領域を扱うことがデザインです。

例えば、

このグラスの模様は、美しさのためだけに入っているわけではありません。

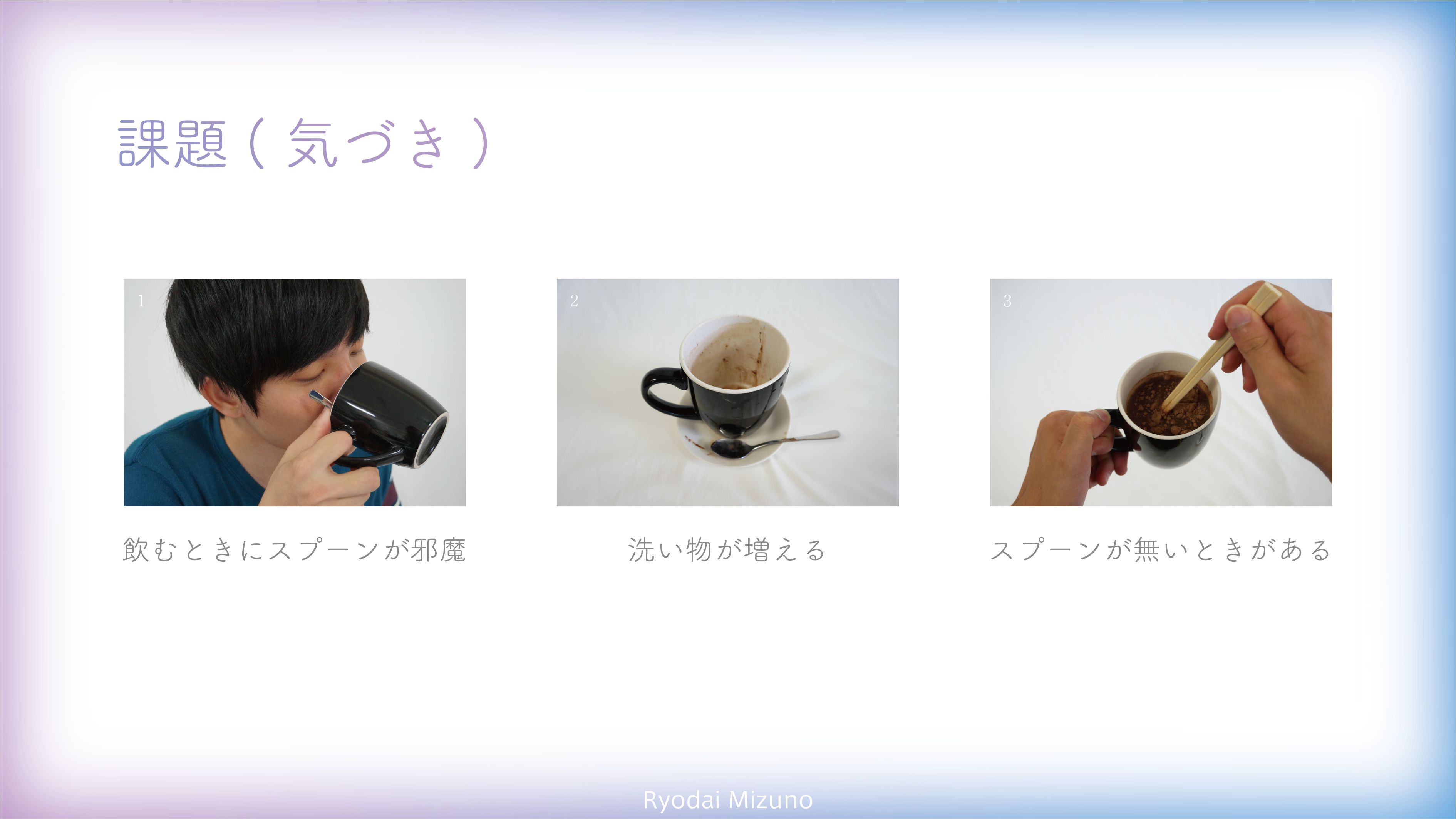

課題発見

粉末を溶かす時に使ったスプーンが、飲む時には邪魔になってしまうといった課題を解決するためのデザインなのです。

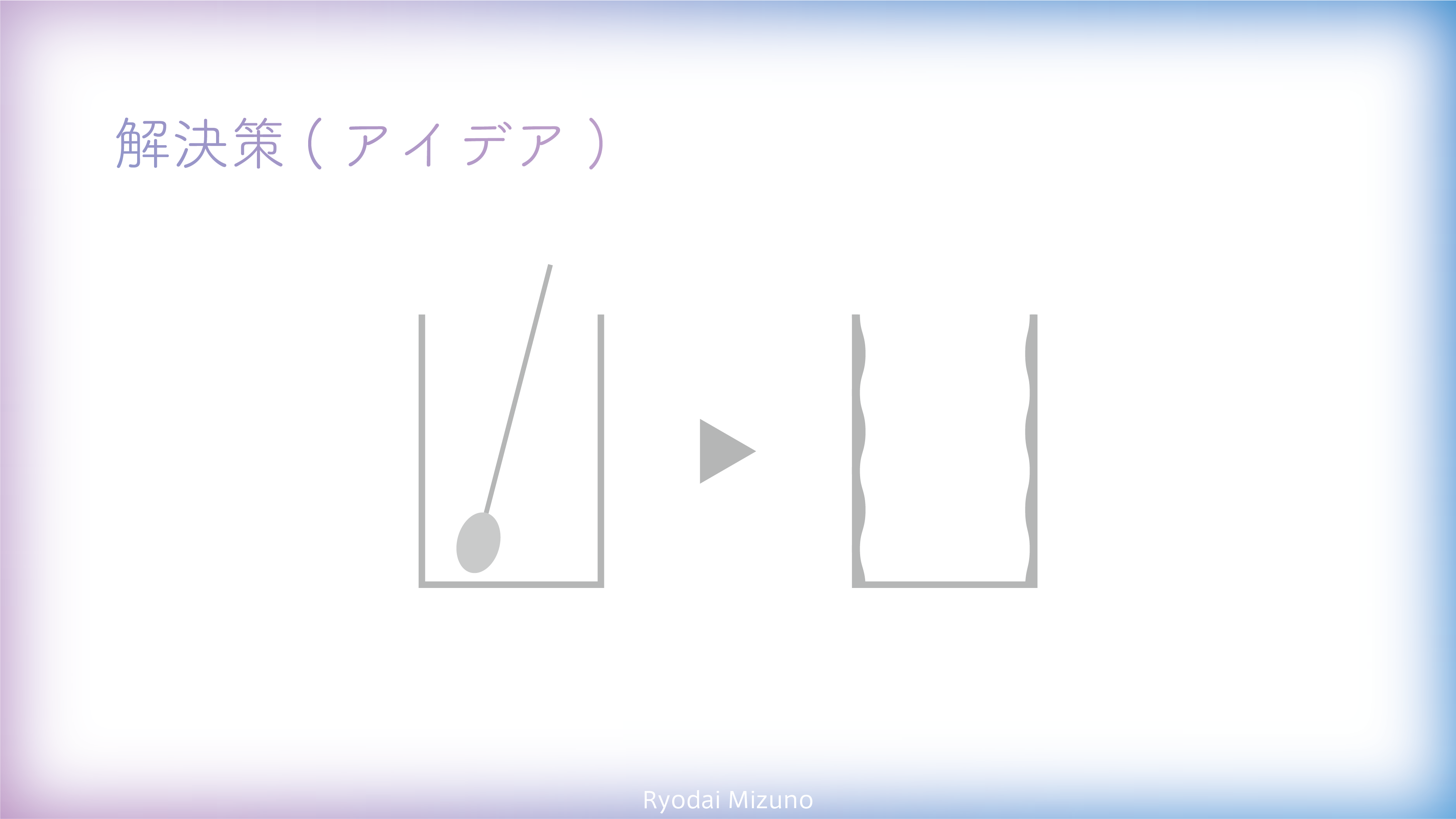

アイデア

スプーンを使うことで生まれてしまう3つの課題を、スプーンを使わずに粉末を溶かすことで解決するというアイデアを考えました。

完成!

美しいものを作るという以上に、問題解決・目標達成(スプーンを使わずに粉末を溶かす)の手段としてデザインが使われていることがお分かり頂けたかたと思います。

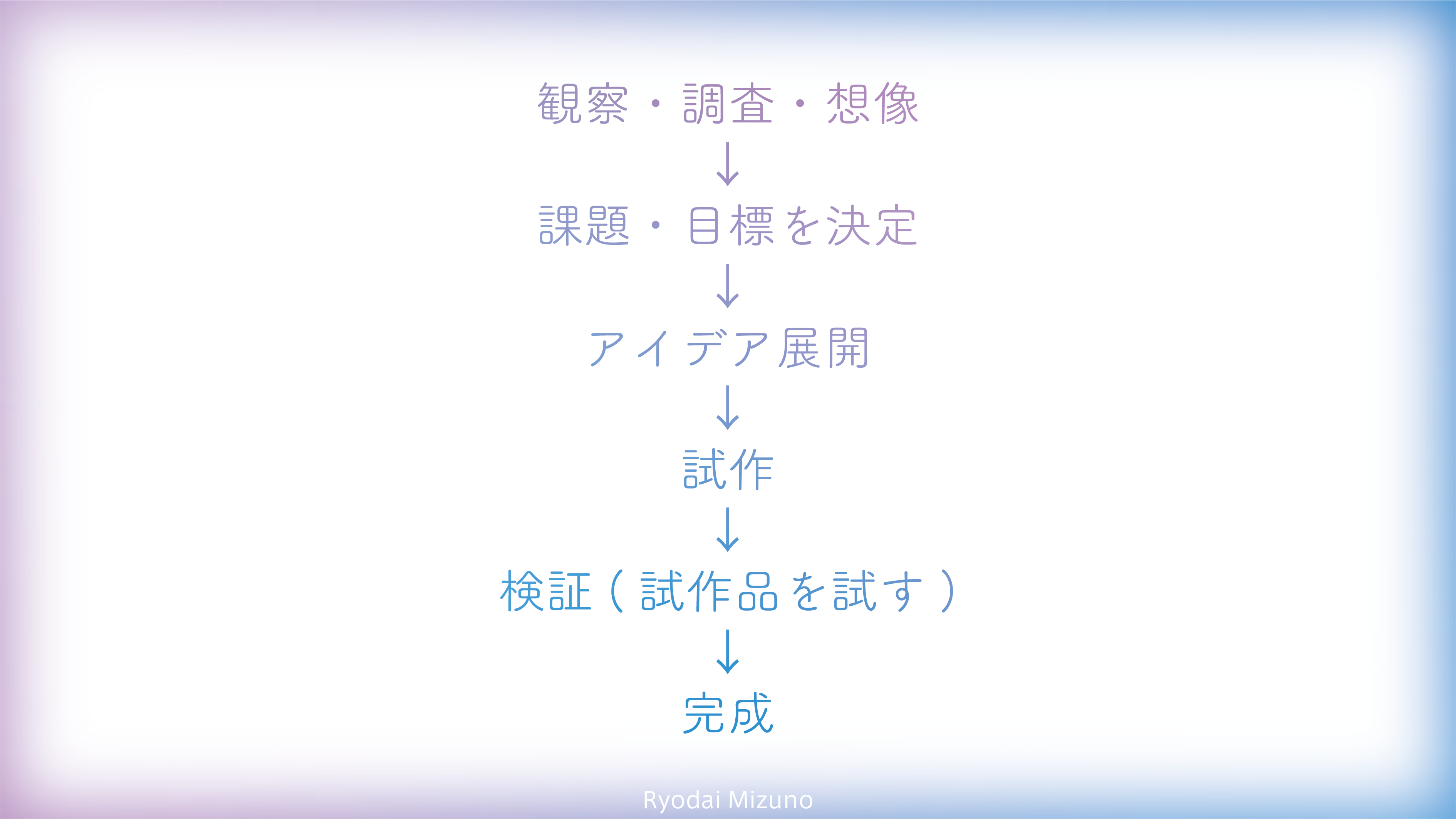

デザインの流れ

単にひらめきを待つということではなく、観察や調査から課題を特定しコンセプトを立てます。そして、試作と検証を繰り返しデザインを完成させます。

一般の方が思っているほどデザインは華やかではなく、地道な過程を積み上げていくという感覚に近いのかもしれません。

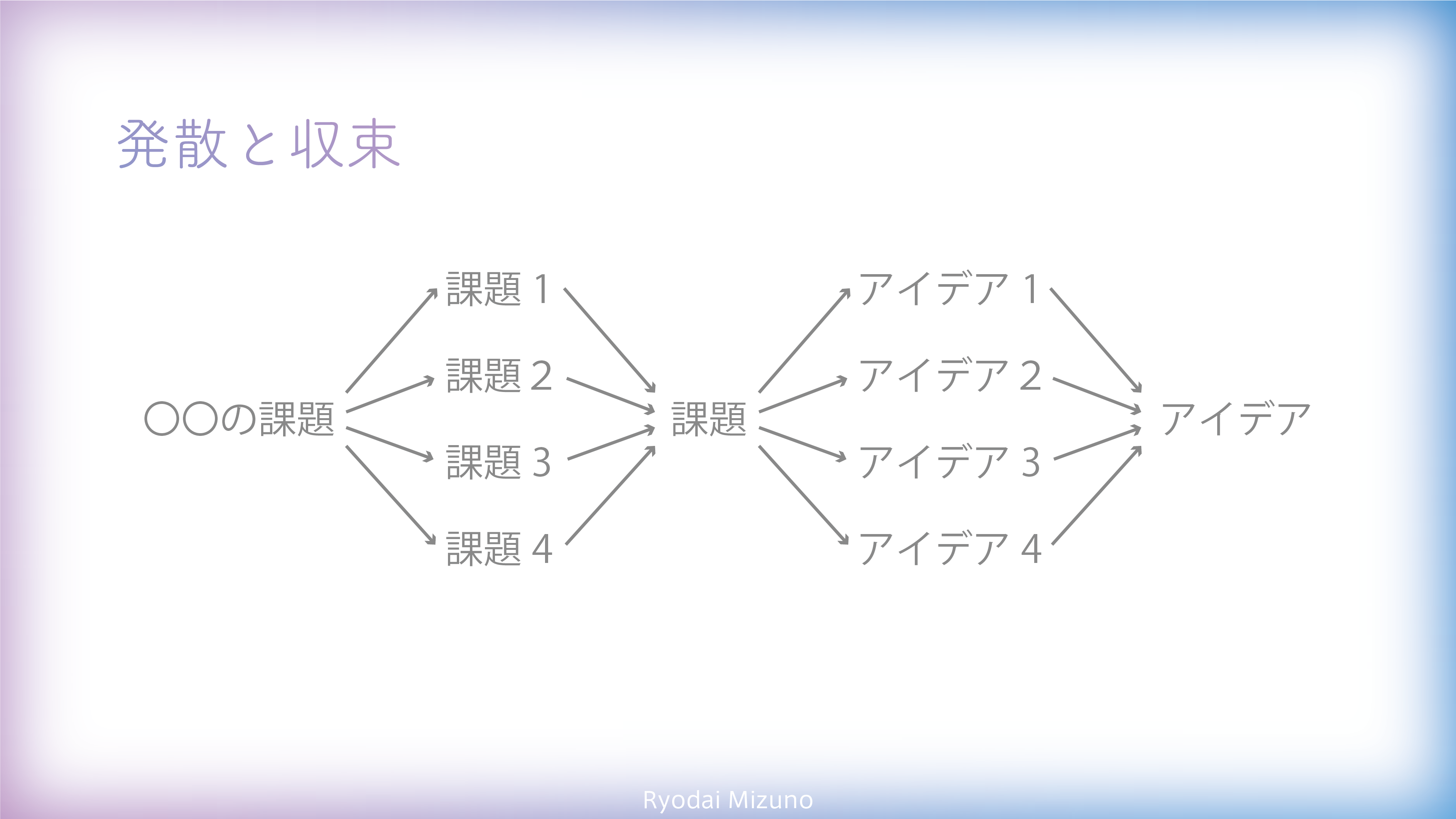

発散と収束

ベテランデザイナーであれば、一直線に道筋が見えているかもしれません。しかし、僕を含めほとんどの人は、それは難しいことです。

したがって、まず展開して数を出すことに集中し、今度はその中から最適なものを選ぶということに集中します。これは、一気にやろうとすると難しいことでも、細かく分けてやれば簡単になるという手法です。

課題、アイデア、造形等の各段階で「発散と収束」を行います。

課題(気づき)を探す

人間は、臭い部屋に入れられても、ずっと臭さを感じているわけではなく慣れてしまいます。それと同じように、普段繰り返していることは、本当は不便なこと、嫌なことがあったとしても、幸せを保つために慣れてしまいます。

でも今回は勇気を持って、現状を懐疑的に見てみましょう!

コツ1:一時停止しながら見る

今この文章を読んでいるのであれば、ディスプレイの外側の景色には視界には入っていても注意が向けられていないと思います。それと同じように、膨大な情報量を効率的に処理するために省かれているものが存在します。これを時間軸で細切れにすることによって、普段は意識できなかったことに意識がいき新たな気づきが生まれやすくなるという手法です。

これを一日単位、一週間単位、一年単位とスケールを大きくして行うのも効果的です。コツ2:変な行動・現象の背景を考える

この写真はイタリアの歩道にあったゴミ箱です。イタリアでは外でタバコを吸うことが一般的で、灰皿がなかったのでしょうがなくゴミ箱で火を消してそのままにされているということでしょう。

これをマナーがなってないと切り捨てるのではなく、その変な現象に注目し背景を考えれば、改善すべき課題が見えてくるでしょう。

コツ3:相手の気持ちになって考える

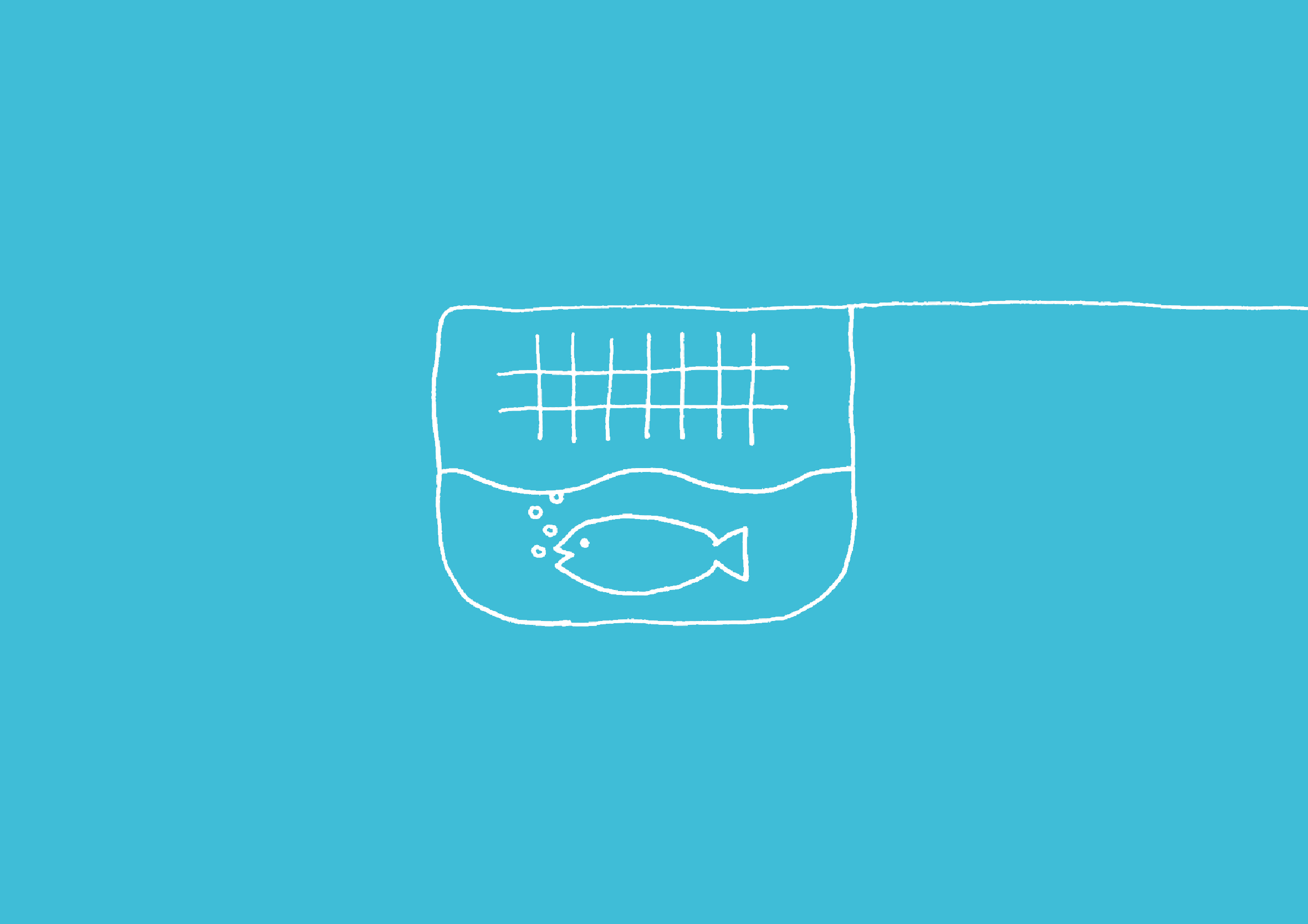

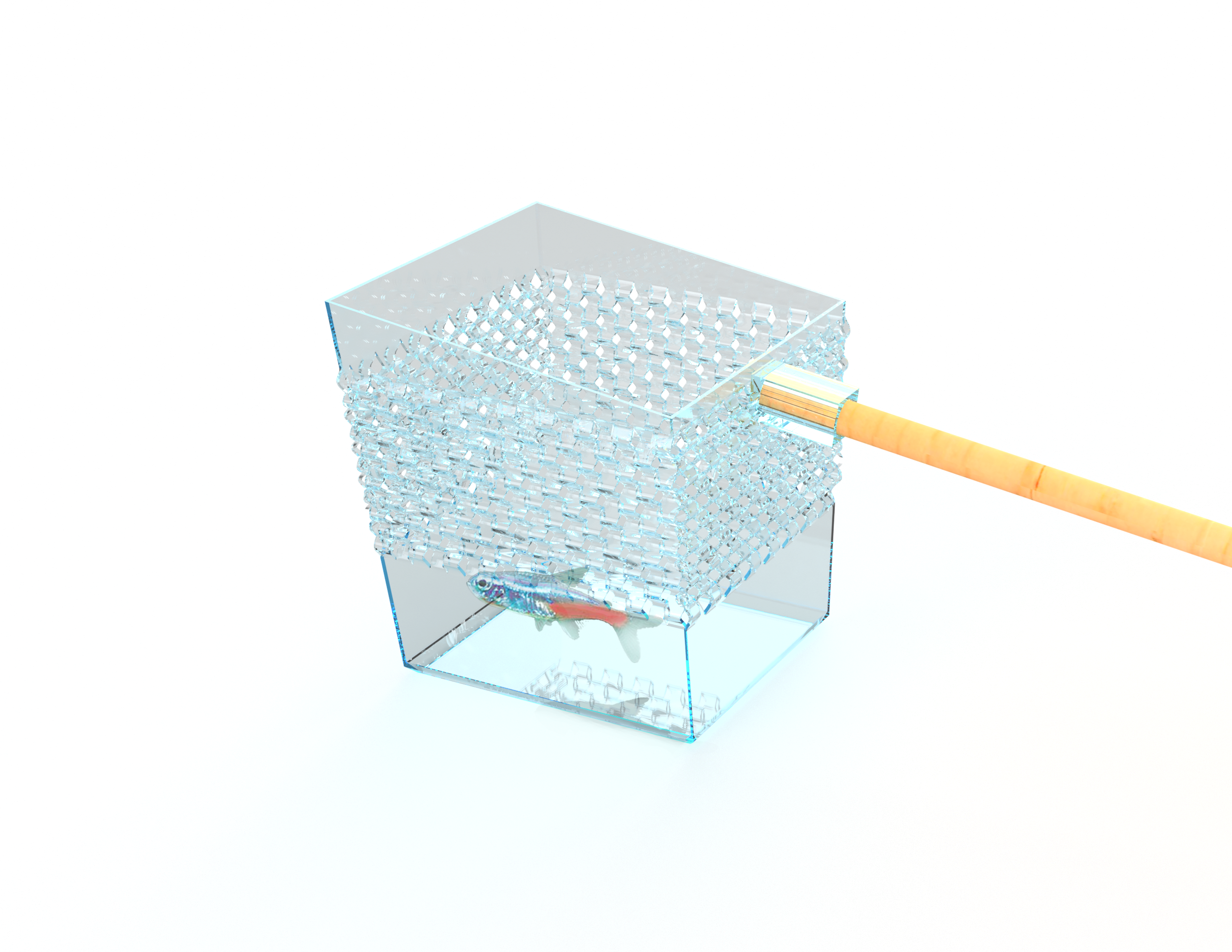

もし魚だったら、網ですくわれている時、とても苦しく大きな恐怖を感じているのではないかという気づきから「Hotel for Fish」という水も一緒にすくえる網がうまれました。

このように、他の誰かだったらとか、他の動物だったらとか、他の物だったらというふうに視点を変えてみると課題が見つかる時があります。

アイデア(解決策)を考える

前のステップで見つけた課題に対して、その解決策を考えます。ここでも「発散と収束」の考え方のもと、一つの課題に対してたくさん解決策を考えてみましょう。

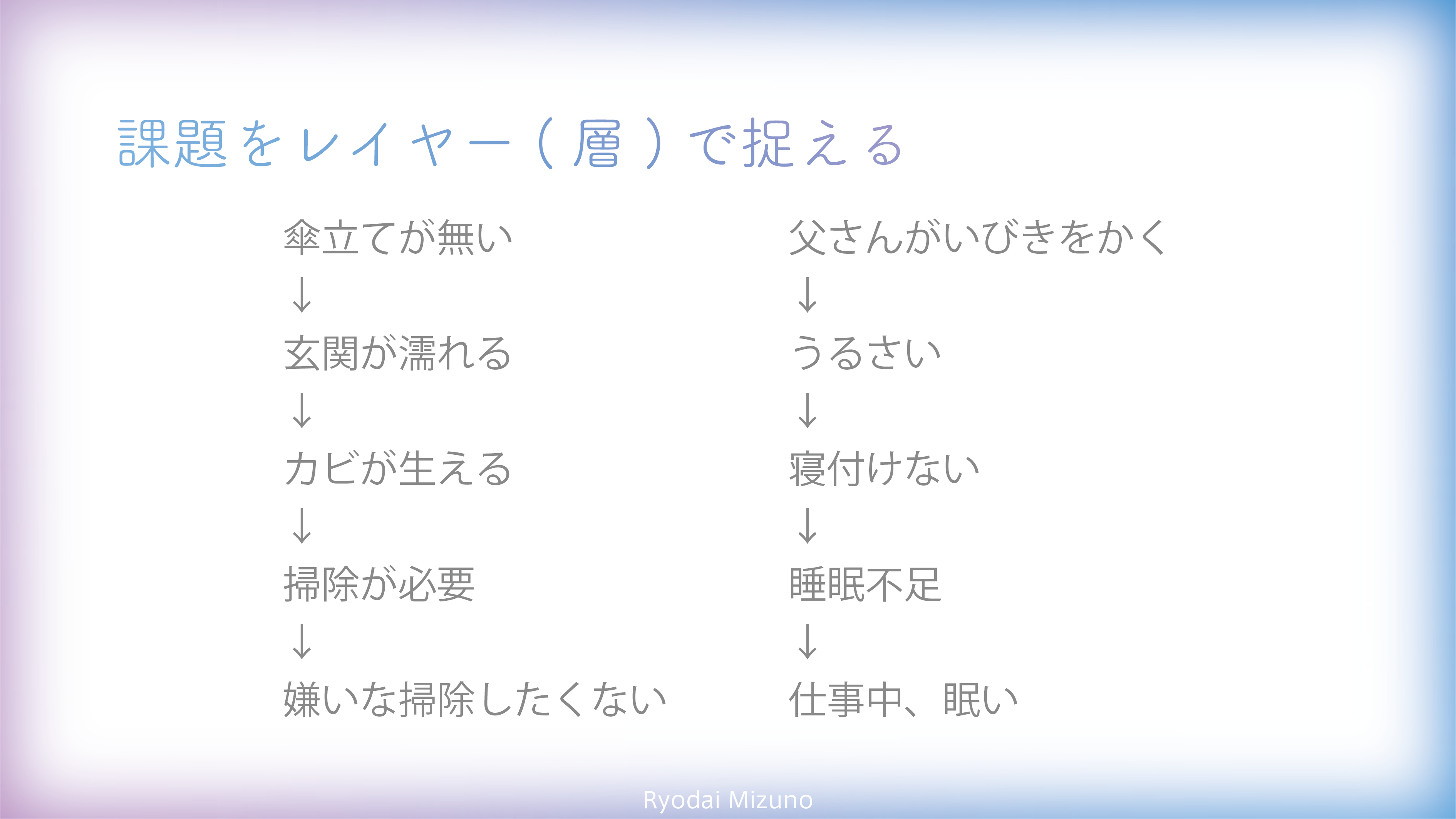

コツ1:課題をレイヤー(層)で捉える

課題としてあげたものの「本質」に1ステップずつ近づいていきます。すると違った課題が見え、より解決が簡単になることがあります。

例えば「傘立てが無い」という課題を一つレイヤーをあげると「玄関が濡れる」という課題になります。それなら傘立てを玄関に置かなくても、濡れても良い玄関の外に傘をかけられる突起を付けるなどの解決策が浮かびます。

さらに「玄関が濡れる」のがどうして嫌なのかとレイヤーをあげてみると「カビが生える」となりました。では濡れてもカビが生えにくいよう素材を工夫すれば良いかもしれないという他のアイデアが浮かびます。

このようにレイアーを作り、レイヤーで解決策を展開してみると良いでしょう。

コツ2:つまらないアイデアを出す

人間のメンタルは不思議なもので、「素晴らしいアイデア」を出そうとすると力が入り過ぎてしまい上手くいかず、逆に「つまらないアイデア」を出そうとするとリラックスして良いアイデアが出てくることも多々あります。

また、人間の脳は不思議なもので、「本当につまらないアイデア」を出そうとしても、「そこそこ良いアイデア」を考えてしまうものです。

メンタルを上手く使い、自分に期待しないことも一つの戦略として有効だと感じます。

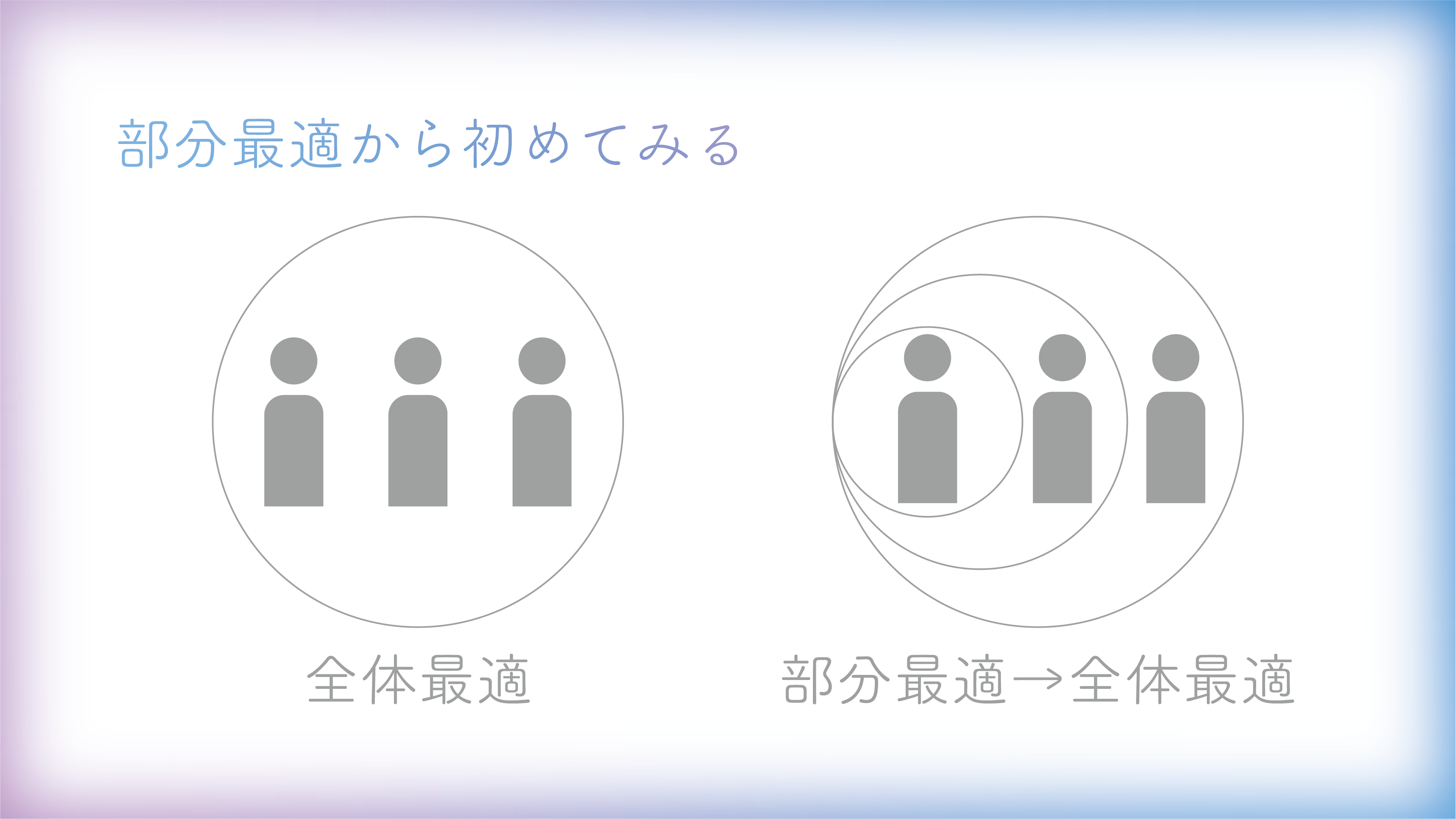

コツ3:部分最適から初めてみる

デザインは一人ではなく、多くの人を満足させることを目標としています。しかし、いきなり多くの人を考えるのは難しいので、まずは自分や、自分がよく知っている人を思い浮かべ、そこから全体へと広げていく二段構えにすると考えやすい場合があります。

コツ4:無関係なものと結びつける

イノベーションというのは論理的に考えていても生まれない時があります。しっかりと考えて出てこない時には、偶然に頼ります。

例えば適当に一人しりとりをして20単語書き出し、課題とその単語を結びつけるとどういうアイデア(解決策)になるのかというやり方で強制的に発想します。

アイデアを絞る

下のポイントに注意してアイデアを選びましょう!

- 新しくより重大な課題を生んでいないか?

- 「絵に描いた餅」にならず、実現できそうなものか?

- ワクワクするか、直感的に好きと言えるか?

形にする(試作&検証)

スケッチや想像では見えてこないことが、3Dの形にすることで簡単にたくさん見えてきます。

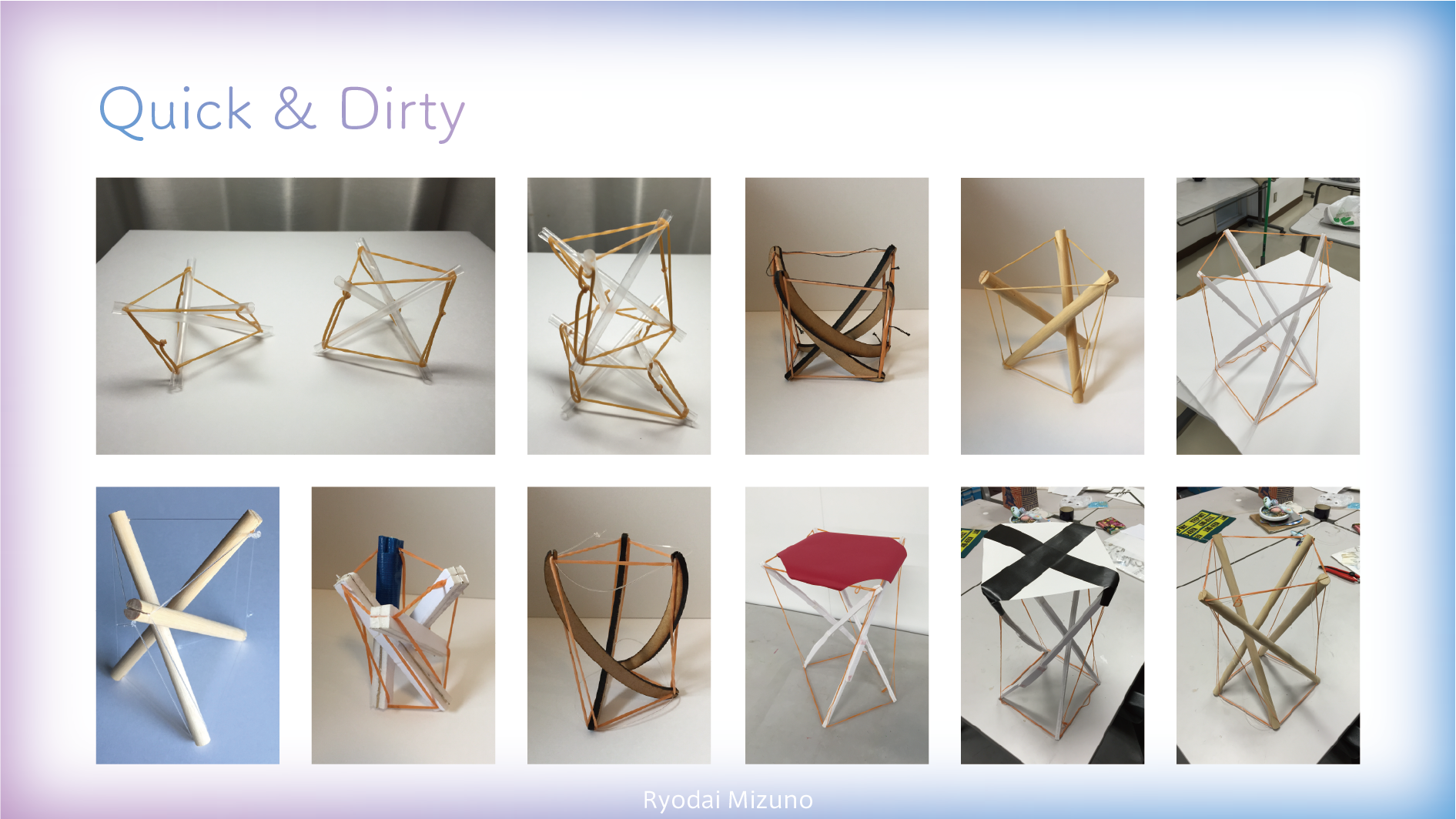

コツ1:Quick & Dirty

「速く、雑に」で良いので、とりあえず試作品を作って試してみましょう。ここではクオリティを落としても素早く形にすることで、改善点やアイデアに対してのフィードバックをたくさん得ることができます。

コツ2:多くの人の意見を聞く

せっかく試作品を作ったら、多くの人に使ってもらい「偉そうに」アドバイスしてもらいましょう。一生懸命作ったデザインがダメ出しをくらいますが、より良いデザインにするたもの効果的な過程なので、ありがたく受け止めましょう。

余談ですが、デザイン過程のはじめの段階では、他人の反対意見を聞き流すことも重要です。まだアイデア段階で人に話しても、イメージが難しく良さが伝わりづらいのでどうしても反対する人が多いと思います。したがって、自分なりにクオリティを高めてから他人の意見を聞くのがオススメです。

Special Thanks !

指導教授の平井康之先生をはじめ、九州大学芸術工学部の先生方、先輩方から学んだことをここに書かせていただきました。いつもご指導して頂き、本当にありがとうございます。

そしてこの原稿の元になった「家族のためのデザインワークショップ」に参加して頂いた塩塚家と富田家の皆様、またこのような貴重な機会をくださったファブラボ鎌倉の渡辺さん、ファブラボ太宰府の中澤さんに感謝いたします。