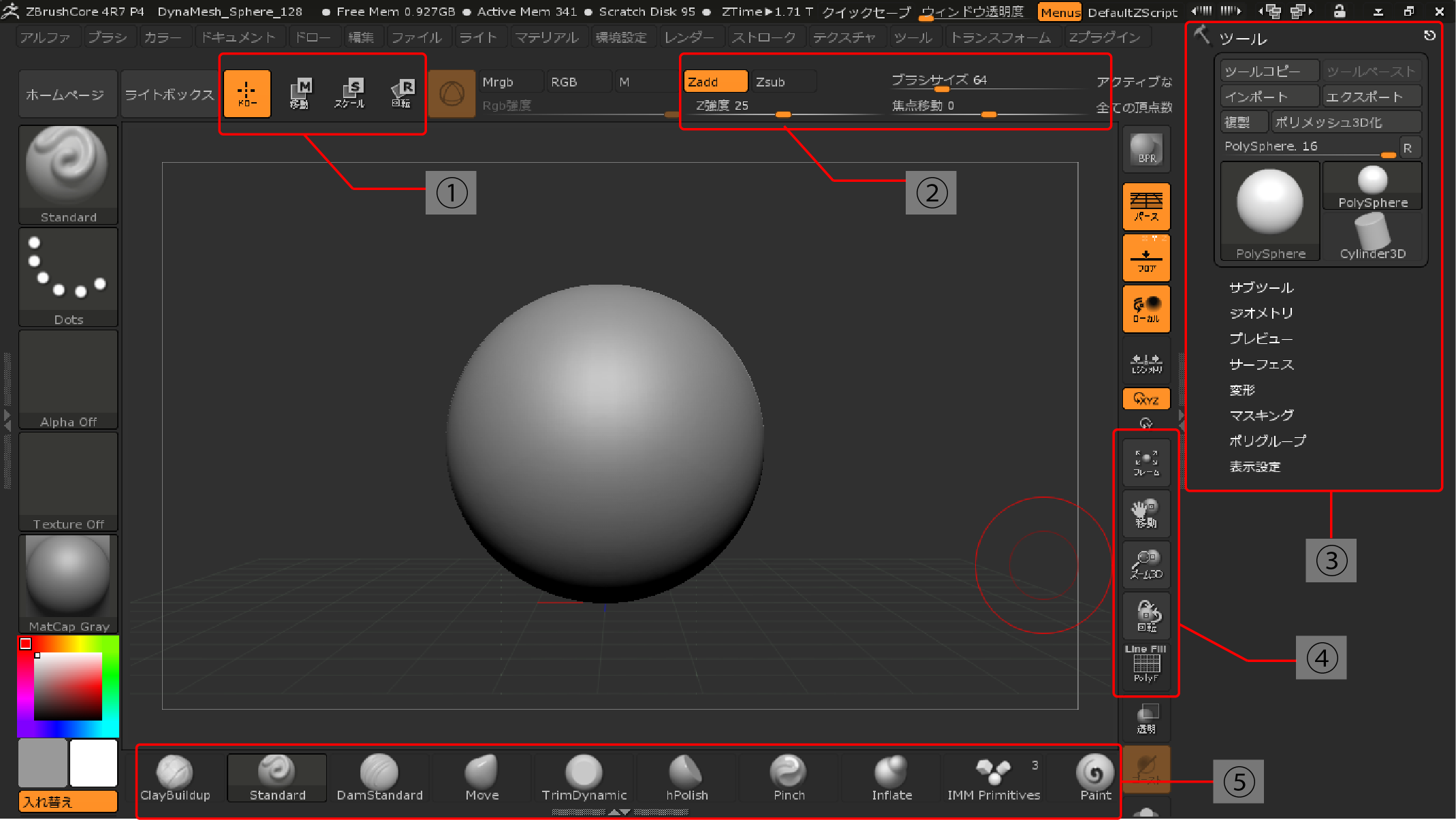

各ツールの名称

ペン

基本操作

「クリック」:ペン先でタブレットをタッチ

※筆圧で、ペンの効果(太さ、効果)も変化する

「カーソルを動かす」:ペンをタブレットから浮かせた状態で動かす

※タブレットに触れてしまうと、オブジェクトの向きが変わってしまう

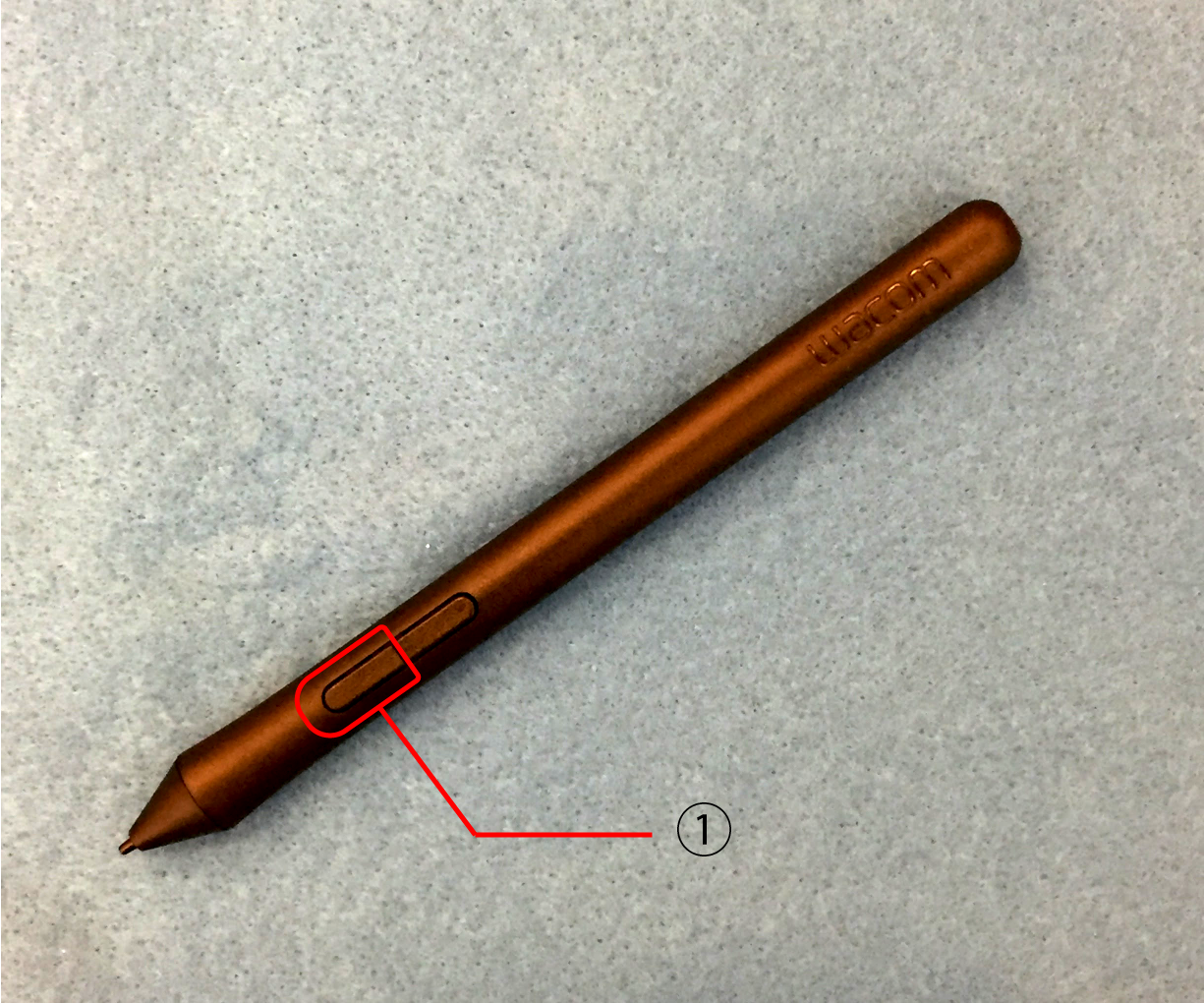

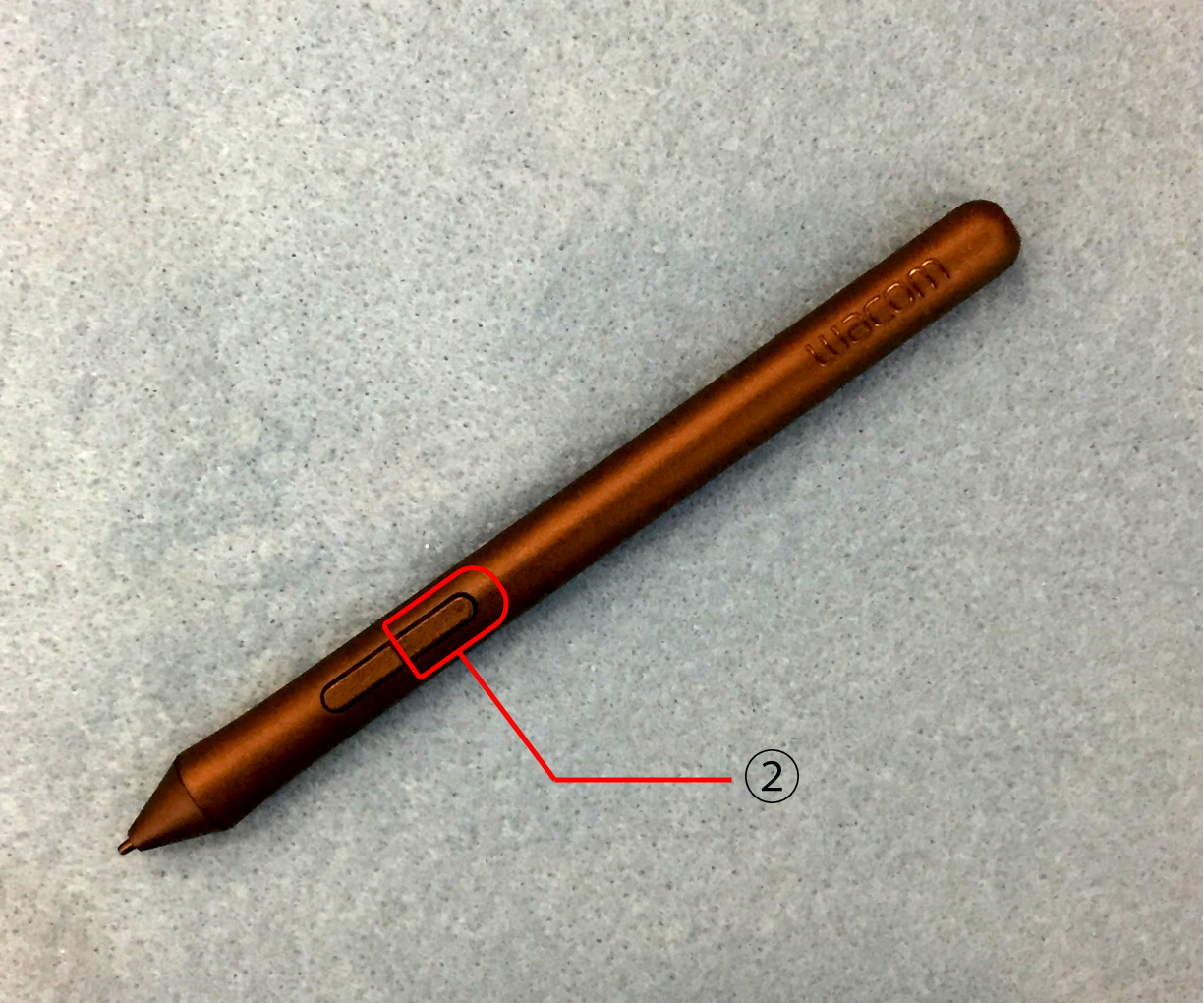

ボタン説明

写真「①」:ブラシ「Smooth」機能

※ブラシの効果が滑らかになる

写真「②」:クイックメニュー

※ブラシの太さ、種類等を変更できる

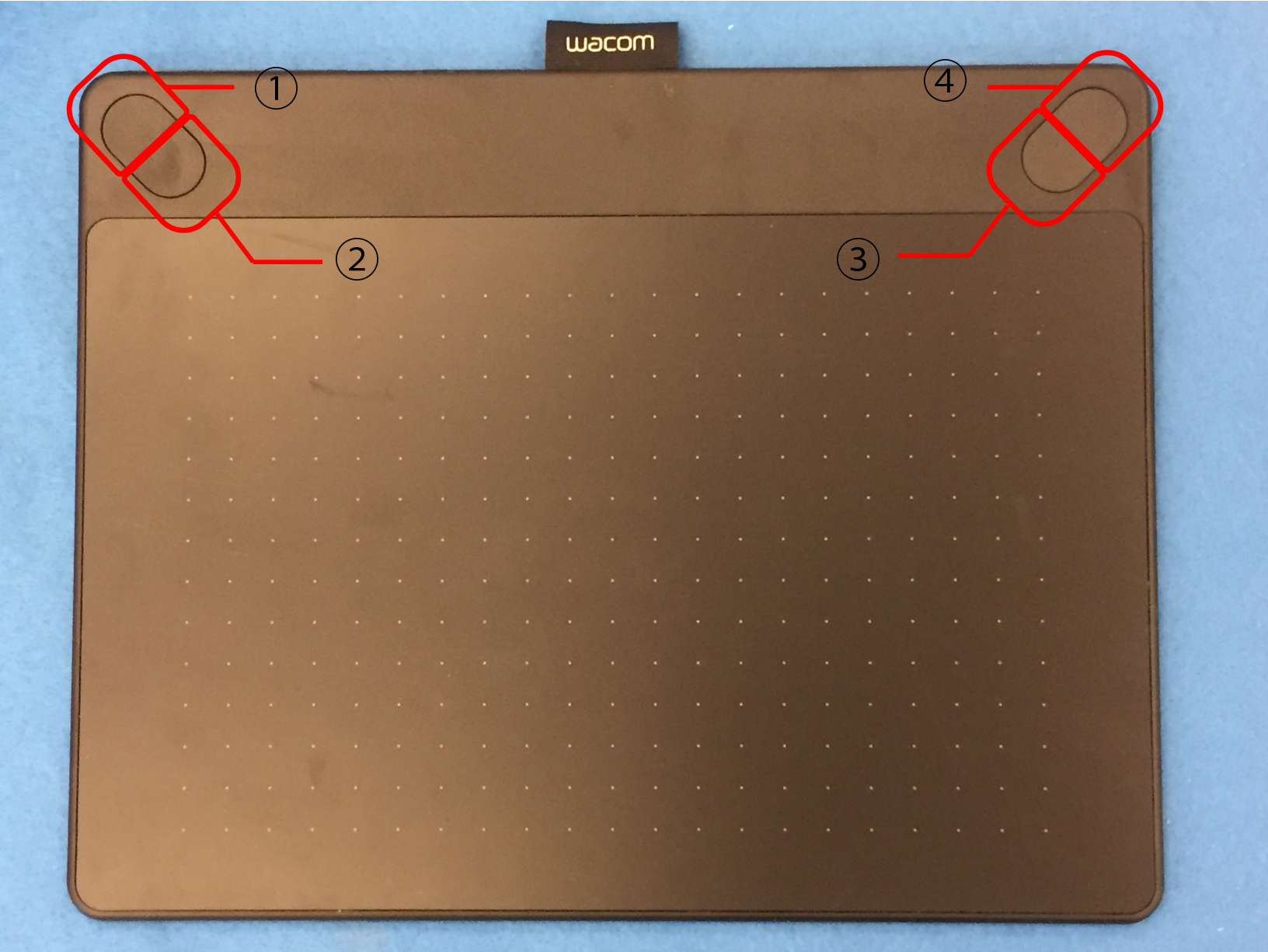

タブレット

タブレットのボタン説明

写真「②」:alt

写真「③」:クイックメニュー

※ペンの太さ、種類変更などのメニュー

写真「④」:ブラシパレット

※ブラシを選択するメニュー

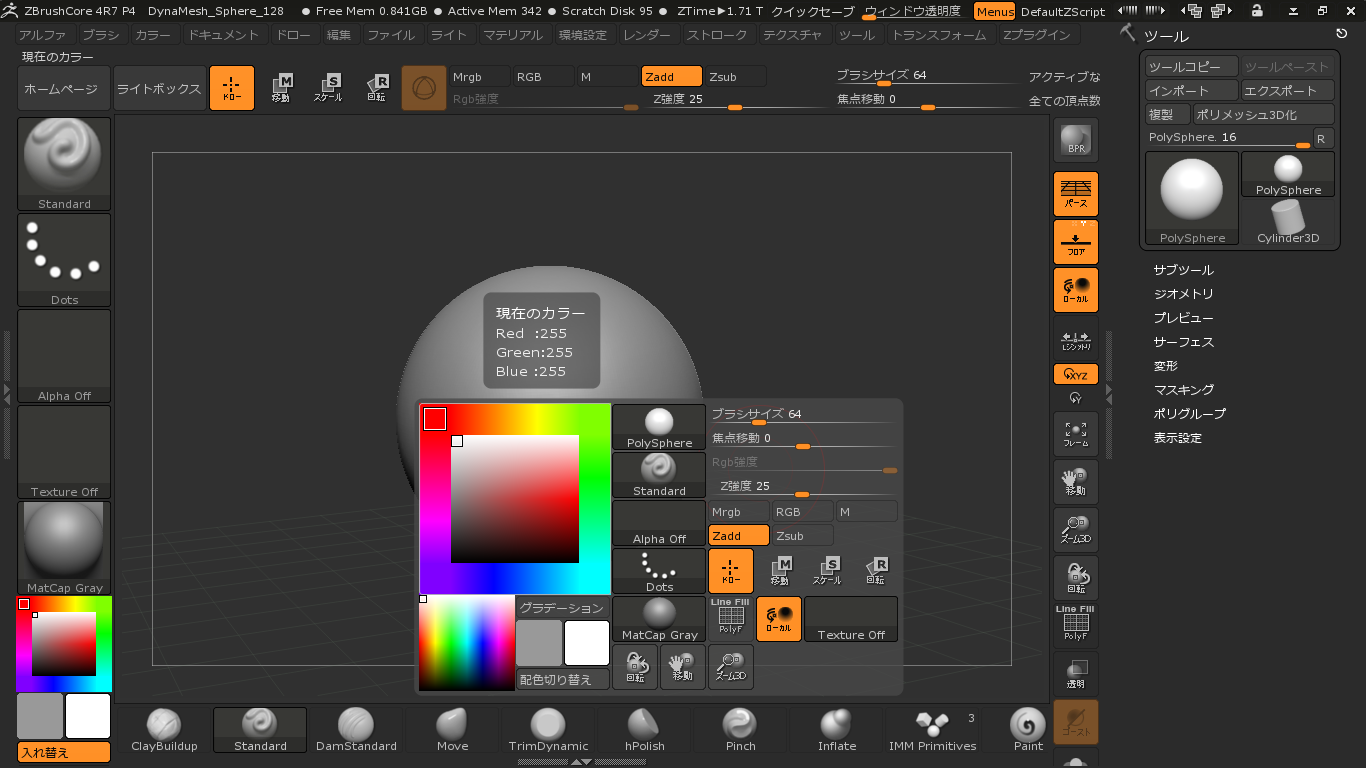

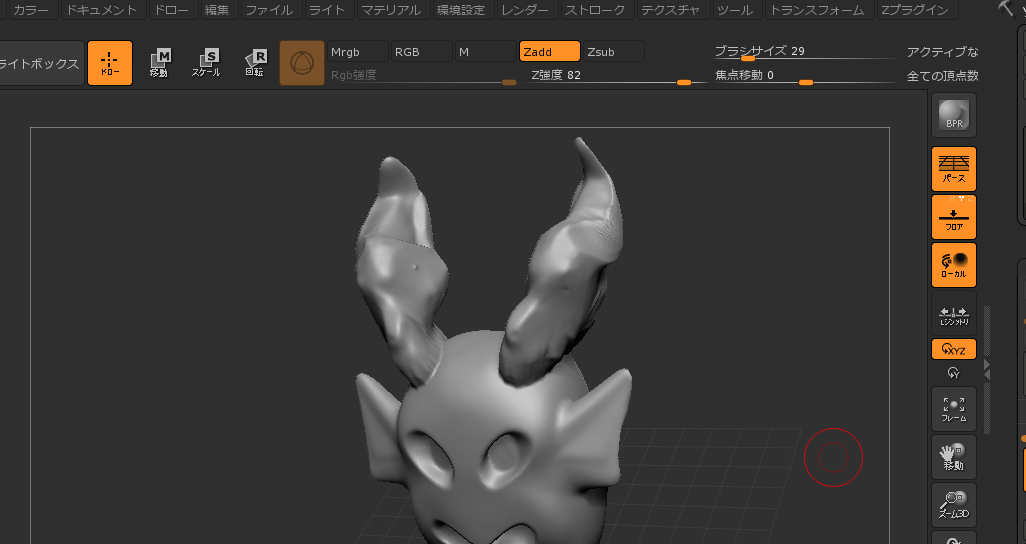

画面

画面操作

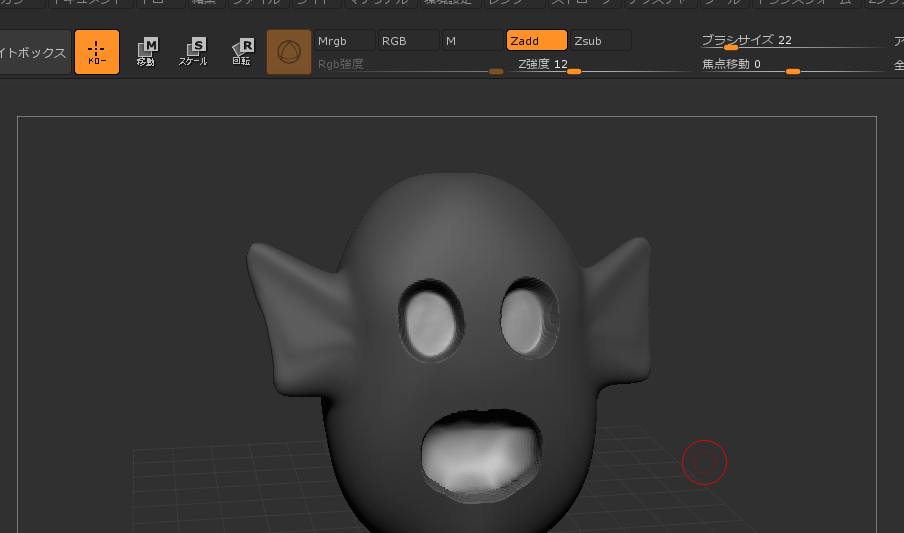

写真「①」:3Dモデルに加工を加える

※「ドロー」で3Dモデルの一部分に加工を加える

※「移動」で3Dモデルのコピー、大きさ・長さの変更

写真「②」:ブラシの太さを変える

※「ブラシサイズ」:太さ

※「Z強度」:ブラシ効果を強くする

※「焦点移動」:ブラシ効果の角を急斜面にする

写真「③」:ツールを選択する

写真「④」:シーン(作業するための空間)の変更

写真「⑤」:ブラシの変更

キー操作

キーボードのキーまたは、タブレットのボタン操作

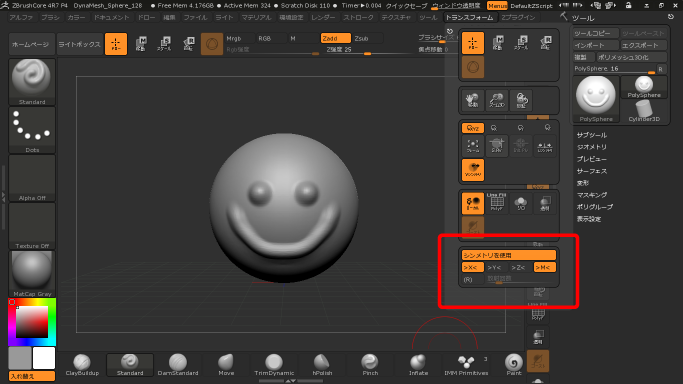

「X」

「X」:左右対称を設定/解除

ZBrushCoreの初期設定では、左右対称になっている

写真のような左右対称の造形をする際には便利!

そうでないときには「X」で解除する

※「トランスフォーム」の「シンメトリを使用」からでも設定/解除は可能

「>X<」:X軸に対して左右対称

「Ctrl」

「Ctrl」+「Z」:元に戻る

「Ctrl」を押しながら移動(写真「②」):複製

※「ドロー」から「移動」に切り替える(写真「①」)

「Ctrl」+「alt」を押しながら移動:複製したものでくり抜く

※「ドロー」から「移動」に切り替える

手順(写真2参照)

1)写真「A」:「Ctrl」+「alt」を押しながら3Dモデルを移動させる

2)写真「B」:「Ctrl」→

「Ctrl」+シーンをドラッグ(マスクの解除)→

「Ctrl」+シーンをドラッグ(面の貼り直し)

3)写真「C」、「D」:複製したものでくり抜いた結果

「Ctrl」を押しながらオブジェクトをタッチ:マスク

「Ctrl」を押しながらシーンをタッチ:マスク内選択

「shift」

「shift」を押しながら3Dモデルをクリック:ブラシ「Smooth」機能

「shift」+「F」:メッシュで表示

※でこぼこしていた造形が滑らかになる

「shift」を押しながらシーン(作業するための空間)をクリック:3Dモデルの向きを正面にする

「shift」+「F」:メッシュで表示

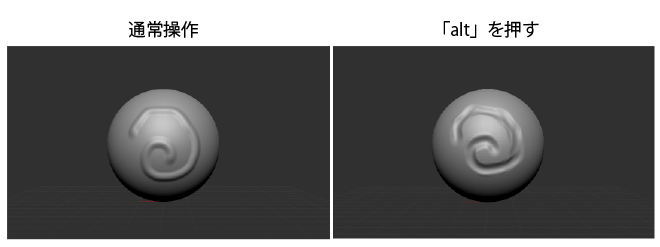

「alt」

「alt」を押しながら3Dモデルをクリック:ブラシ効果が逆になる

「alt」を押しながらシーン(作業するための空間)をクリック:移動

※向きを変えずに3Dモデルを移動できる

「s」

「s」キーを押しながらドラッグ:ブラシサイズの変更

操作説明

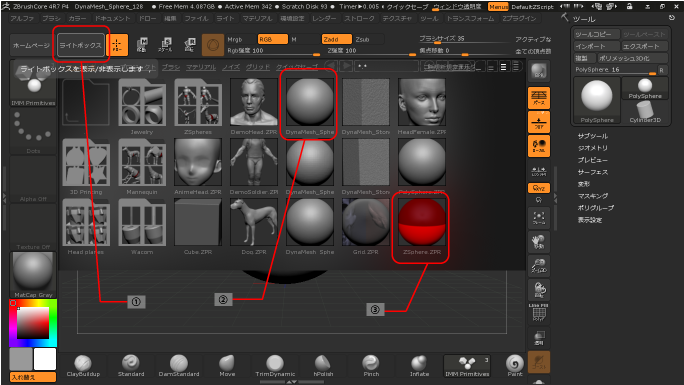

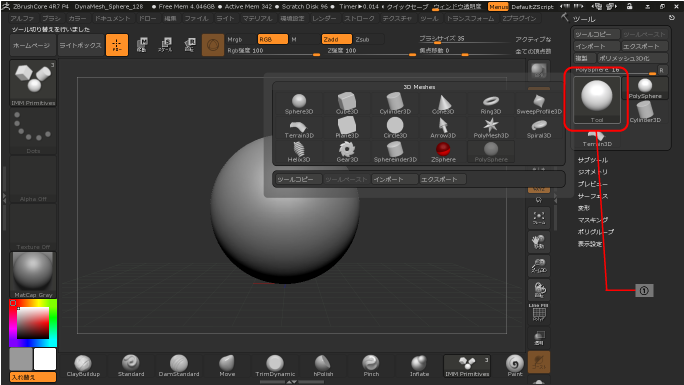

ライトボックス

ZBrushCoreを起動すると、この画面が表示される

3Dモデルはゼロからのスタートでなく、ある程度の形から造形をはじめられる

通常は写真「②」の丸を選択

※下の丸はダイナメッシュが荒い

自由に造形がしたい場合は写真「③」を選択

※写真2のように、自由に形を追加でき、また大きさ、長さの変更が容易

選択後に形を選びなおしたい、新規作成したい場合は写真「①」をクリック

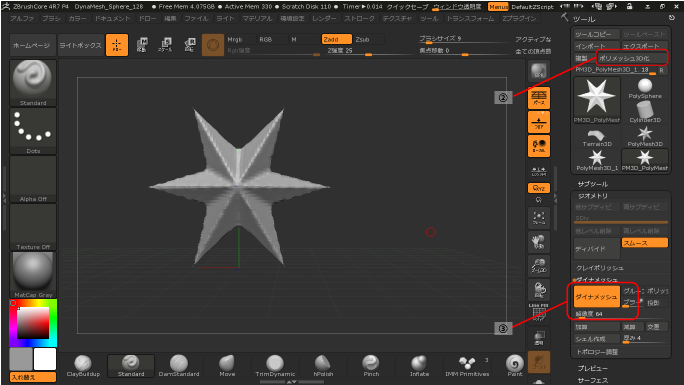

その他の形からスタートする

ライトボックス以外からもスタートの形が選択できる

写真「①」を長押しすると、いろいろな形が出現する

※このままでは造形ができない!

手順

1)写真「②」の「ポリメッシュ3D化」をクリック

2)写真「③」の解像度を下げ「ダイナメッシュ」をクリック

※解像度はが高すぎると、メッシュの数が多くなりデータが壊れてしまうことがる

ブラシ

ブラシごとで効果が異なる

よく使うブラシは

「Standard」:線を描いたり、部分的に太くする

「Move」:ひきのばす

「IMMPrimitives」:形を加える

※「IMMPrimitives」をクリック後「M」を押すと加える形が選択できる

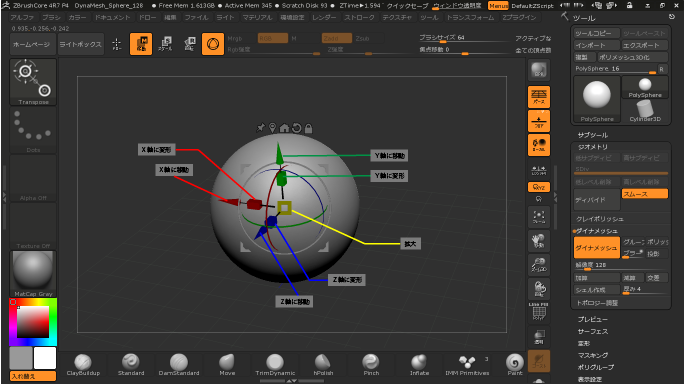

ギズモ3D

赤・青・緑の三角形:移動

赤・青・緑の四角形:変形

黄色:拡大・縮小

※「ドロー」から「移動」に切り替える

やってみた結果

実際にやってみた結果

やってみた1号

データ

・同じ形でくり抜いた

・お皿のような形

・解像度は初期のまま「128」

結果

・サイズ設定ができないため3Dプリンター設定の際にサイズを入力

・メッシュ数が多い/画像サイズ4,228KBで、データが壊れたためプリントできず

・別アプリを使ってメッシュの数を少なくしてプリントできた

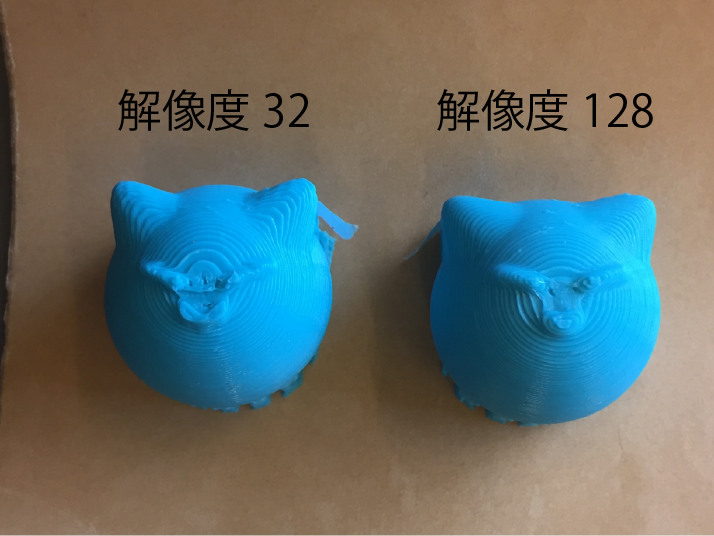

やってみた2号

データ

・ブラシ「standard」、「move」を使ってデータ作成

・解像度を「128」と「32」でそれぞれデータを作成

結果

・どちらの解像度でもデータが壊れなかった

→へこますとデータが壊れやすい?【やってみた1号の結果より】

・解像度が荒い分、層と層の間が広くなる

モデリングのコツ

ここではZBrushCoreを使う上で重要となってくる細かいテクニックを紹介します。

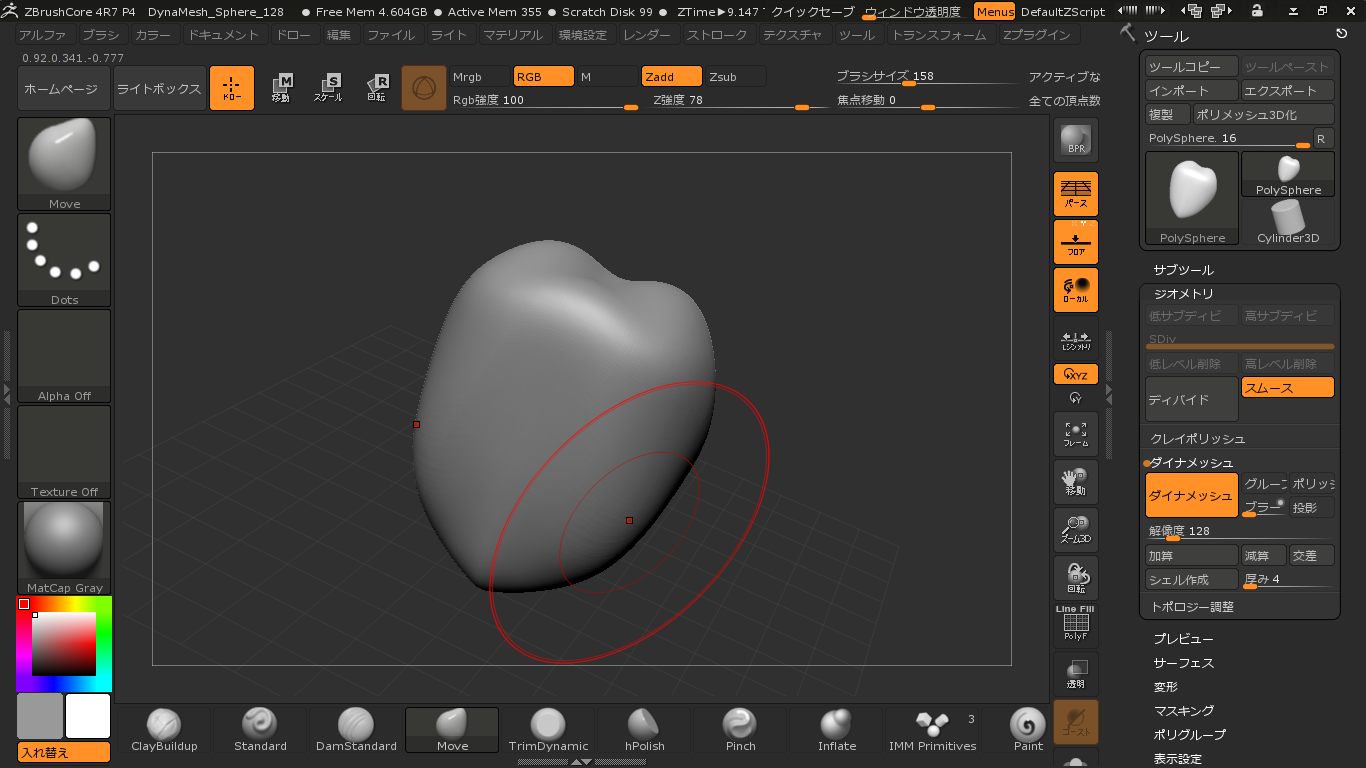

「Move」で大まかな形を形成

ブラシは「Move」を選びます。

ブラシのサイズを大きくし、Z強度をあげます。

粘土をこねるように押したり引いたりして、球体を大まかに作りたい形にもっていきます。

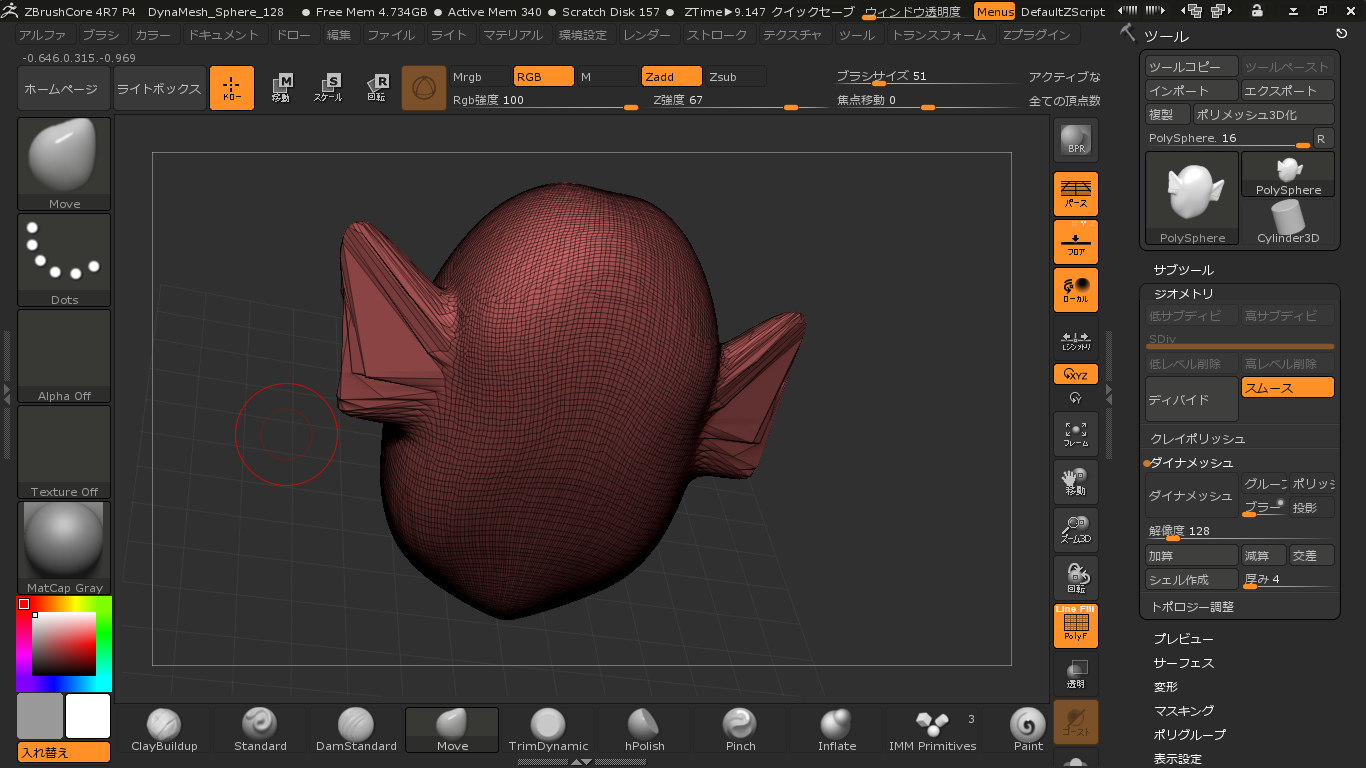

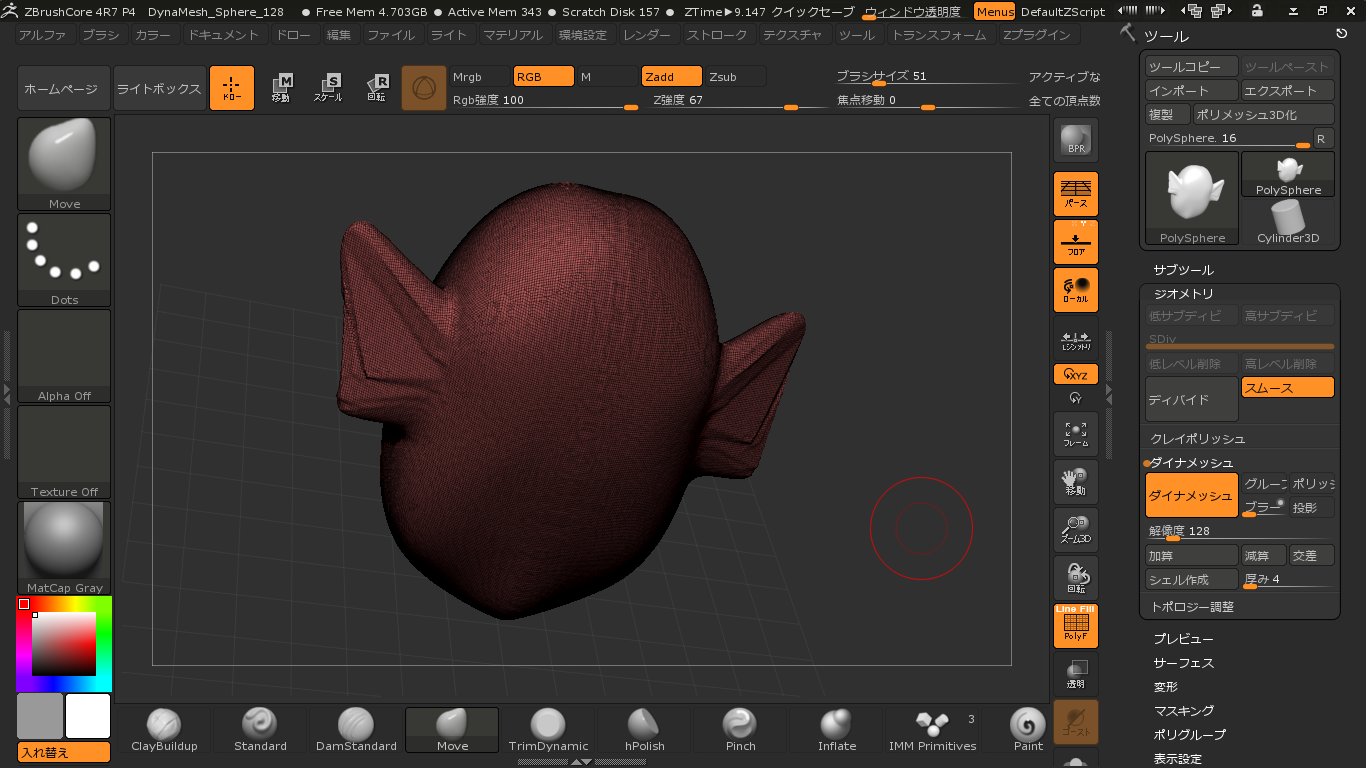

「ダイナメッシュ」を使いこなす

右のツールメニューの中にある「ジオメトリ」をクリックします。

その中にある「ダイナメッシュ」というボタンを使います。

「Shift」+「F」キーでモデルをメッシュ状態で見ることができます。

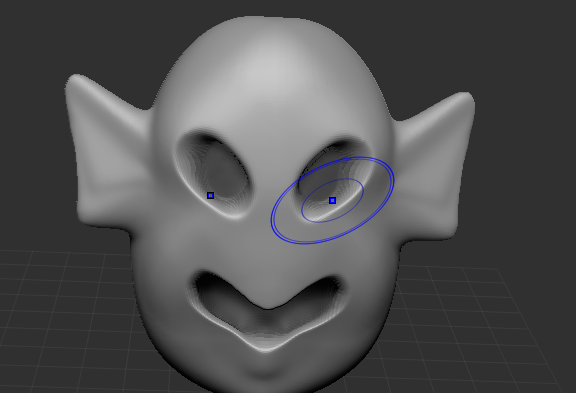

図1では耳の部分のメッシュが粗いことが確認できます。

ここで「ダイナメッシュ」ボタンを押すと、この形状の上から再びメッシュを貼り直してくれます。これにより、モデルがギザギザにならず、滑らかに変形できるようになります。

「Shift」を押しながらモデルをなぞり、スムーズにしていきましょう。

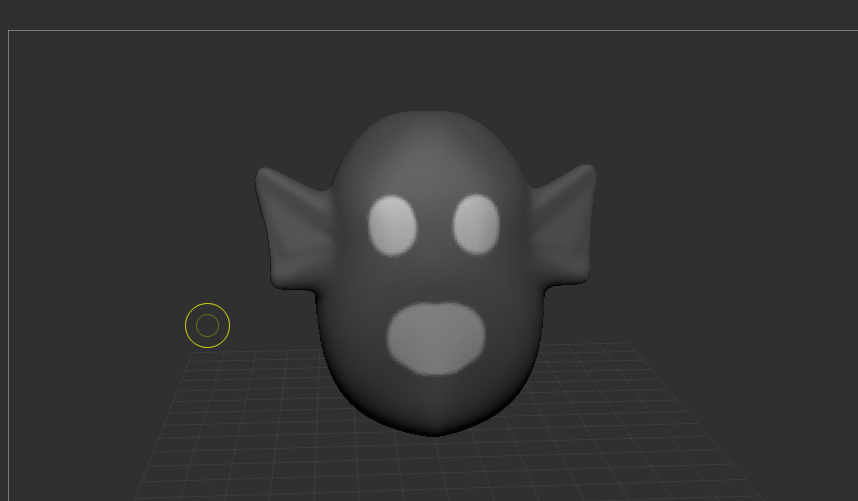

「マスク」を使いこなす

「Ctrl」を押しながらモデルをなぞると、マスクを貼ることができます。

変形をしたい部分にマスクを貼りましょう。

マスクで目と口の部分をくり抜きたいと思います。

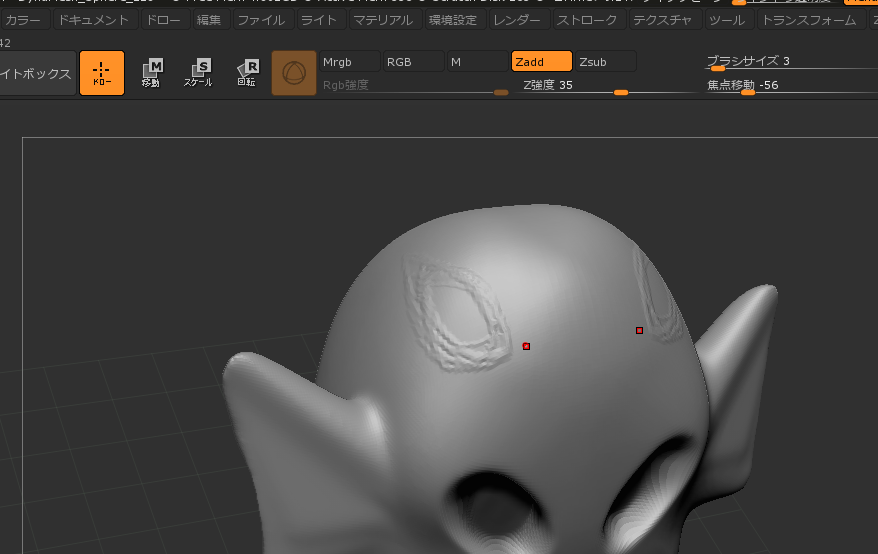

「マスク」を反転

マスクを貼りたい範囲が決まったら、「Ctrl」を押しながらモデル以外のところをタッチしましょう。

マスクが反転し、選択している部分以外が黒くなります。

この状態では、白い部分のみ変形が可能になります。

「マスク」を貼った部分を変形する

目と口の部分をくり抜きたいため、ブラシは「Standard」を選び、Z強度を上げ「Alt」を押しながら白い部分をなぞりましょう。

白い部分のみがへこみます。

マスクの解除は、「Ctrl」を押しながら、モデル上ではないところをドラッグをします。

「Move」で細かい変形

細かな変形をしたい場合はブラシで「Move」を選択し、ブラシサイズとZ強度を変更しながら、形を調整していきます。

「Move」後にはこまめにスムーズさせるといいでしょう。

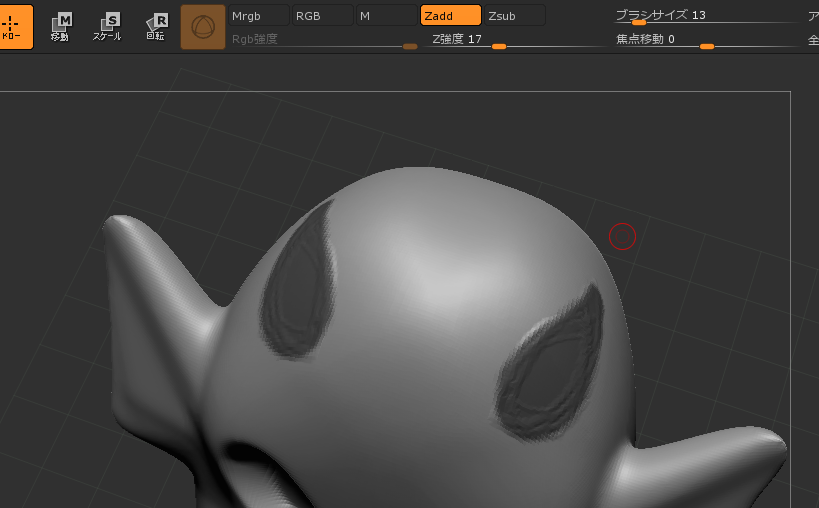

より細かい変形

繊細な変形が必要であったり、モデル上に下書きをしてみたい時は、「Standard」でブラシサイズを小さく、Z強度を強めに取りましょう。

鉛筆で下書きをするようにモデルに書き込むことができます。

図ではモデルに角をつける位置を下書きし、そこにマスクを塗り、角を生やしました。

こういった様々なツールを駆使し、モデルの造形を少しずつ形成していきます。