社会的背景:変化する情報・ものづくりのあり方

つくりかたの未来 事例1 (制作者:中学3年生)

どのように作ったかを動画で説明しているメイキングムービー

つくりかたの未来 事例2 (制作者:中学3年生)

作られるプロセスを映像にまとめることで、どのような要素で構成されている作品かを言語の壁を超えて伝えることが可能になります。映像のアングルなども参考にするといいでしょう。

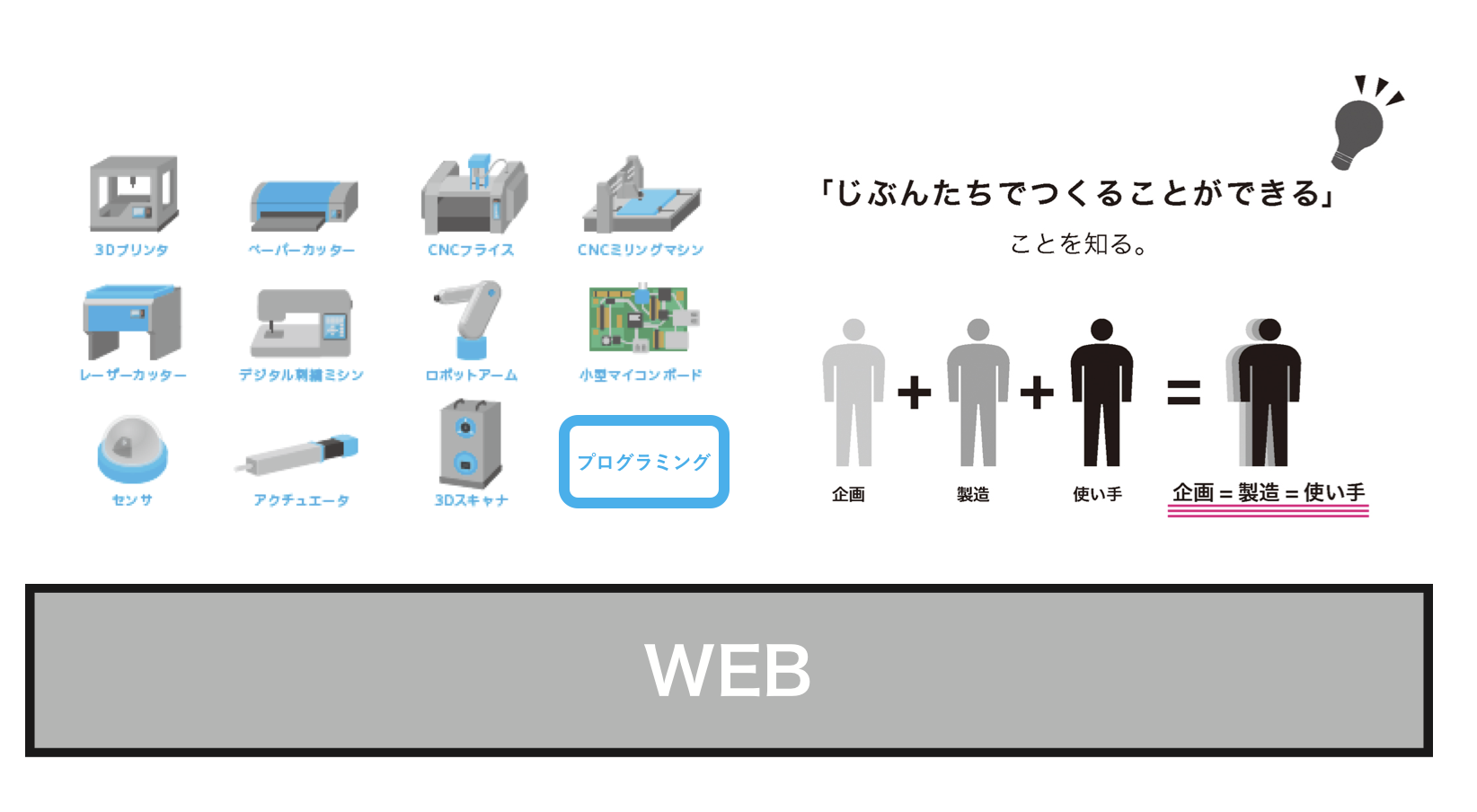

世界中に拡がるファブラボって何?

ファブラボとは、3Dプリンタやレーザーカッターなどデジタル工作機械からアナログまでの多様な工作機械を備えた、実験的な市民工房です。世界100カ国、1300 箇所以上に広がるネットワークも特徴の一つです。

アイデアをカタチにする社会

これまでの DIY(Do It Yourself)の流れと、デジタル工作機械を使ったものづくりは、どのような点が決定的に何が違うのでしょうか?

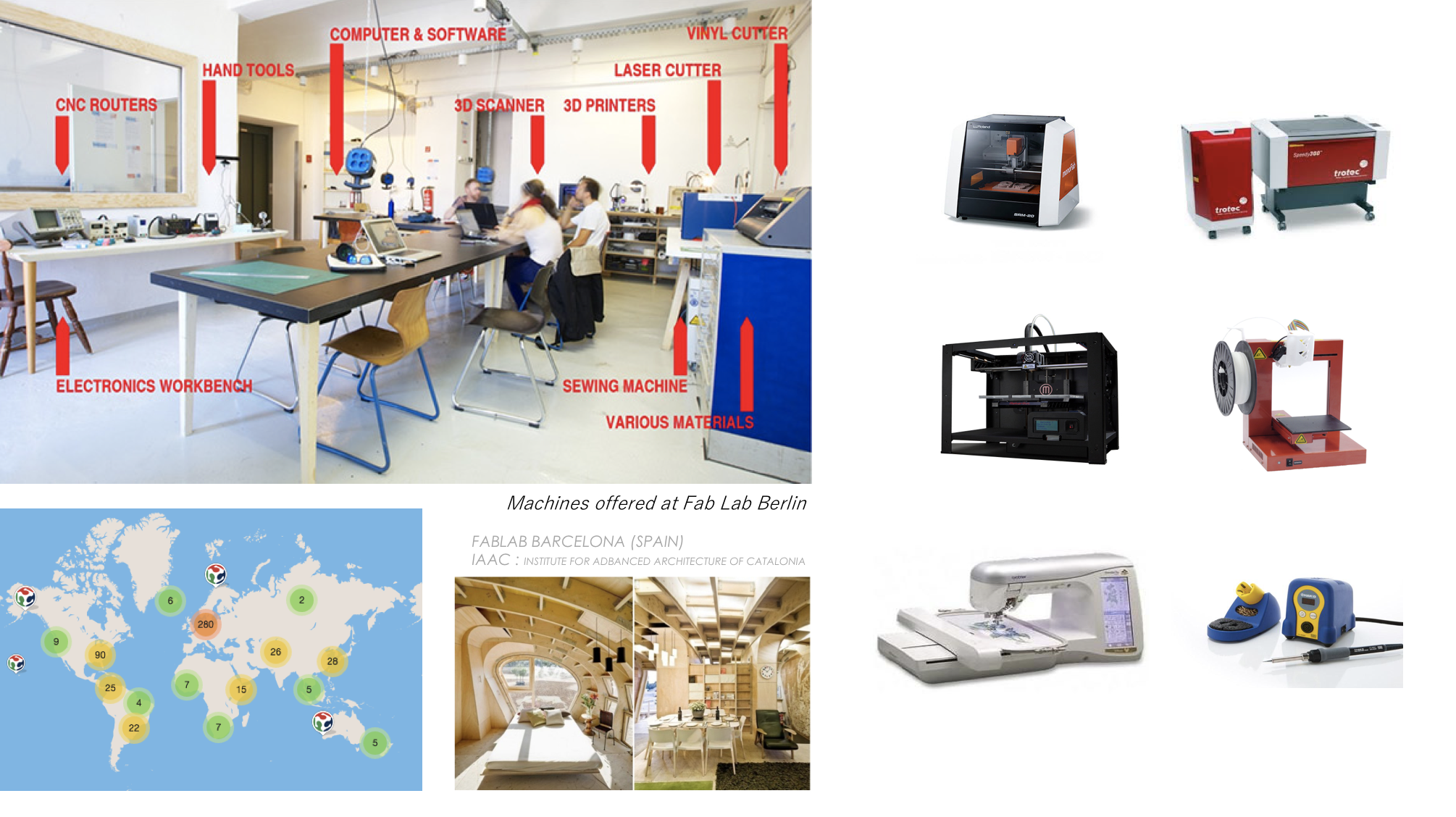

FabLab(ファブラボ)の様子

世界100カ国、1,000箇所以上に拡がるファブラボ(市民が集いものづくりを行う実験工房)の様子と、置かれている代表的な機材。

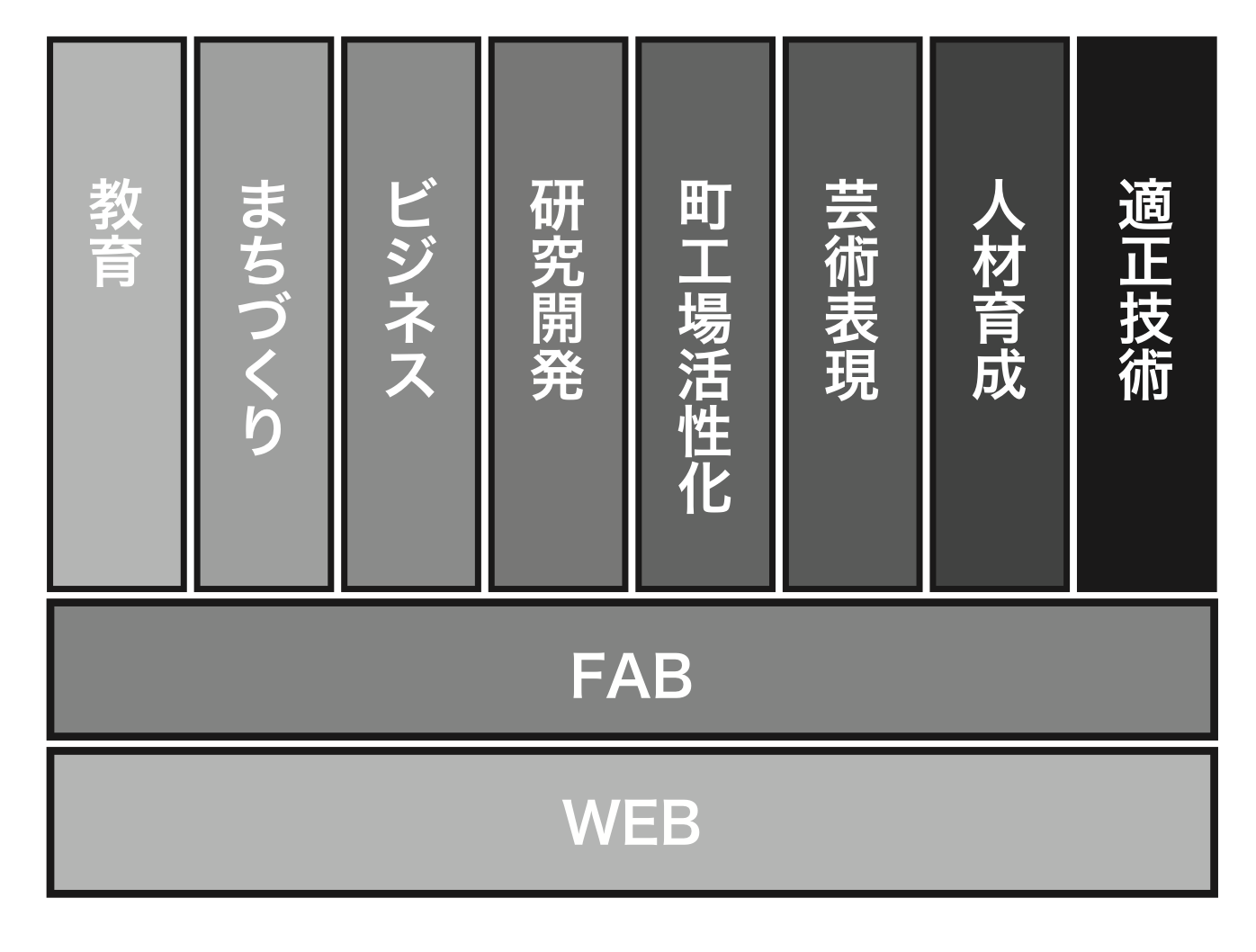

情報社会の次に可能になる、創造的社会

情報化社会と新しいものづくりが融合することで、どのような可能性が見えてくるでしょうか? これまでテクノロジーが入り込んでいなかった部分とテクノロジーがかけ合わさると、何が可能になるでしょうか?

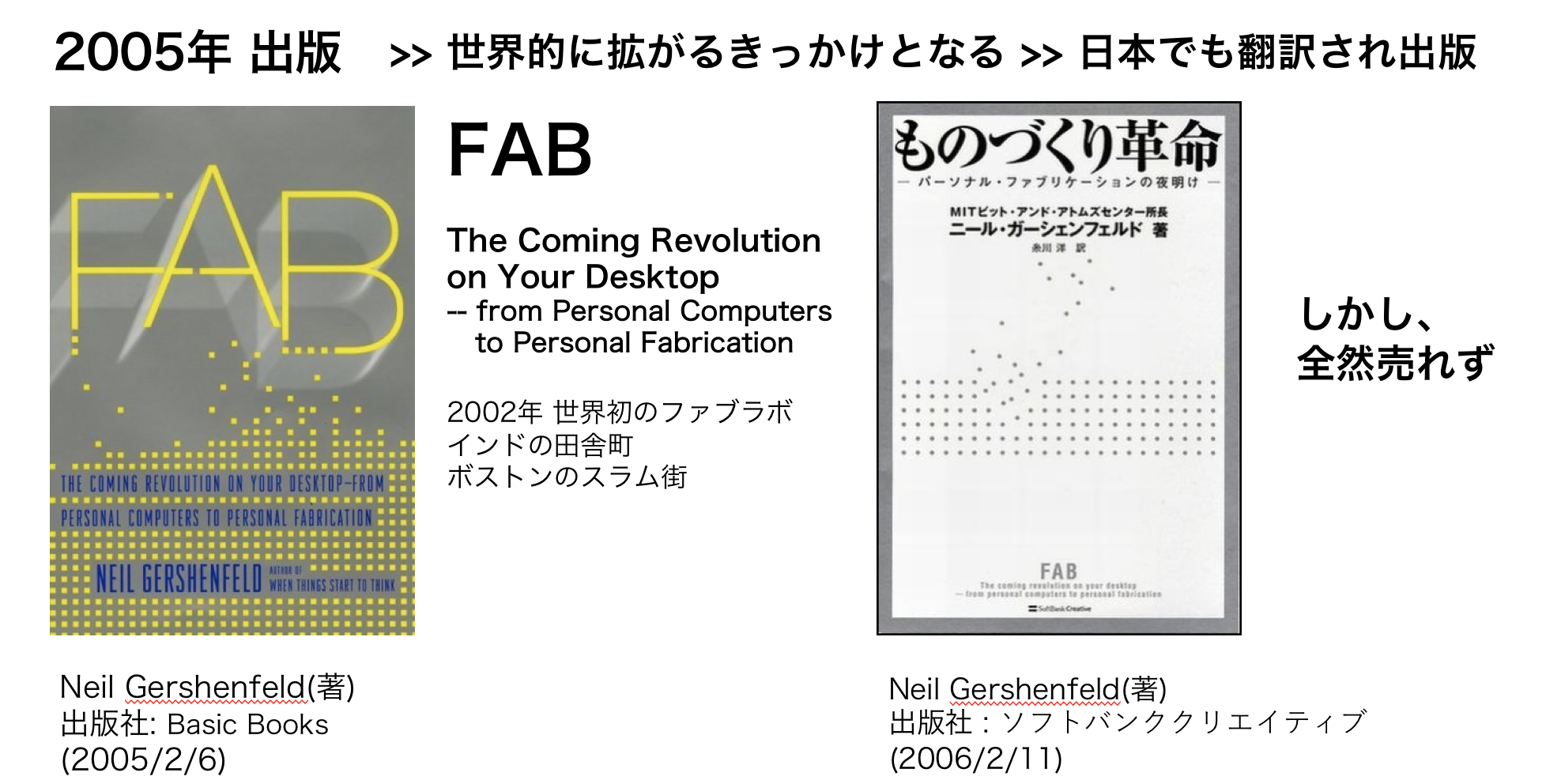

書籍から辿る変遷

2005年に世界中で新しいものづくりの考えが広がるきっかけになった書籍が出版されました。『FAB』(2005/ニール・ガーシェンフェルド 著)。世界中で、ファブラボと呼ばれる市民工房が増えるきっかけとなりました。翌年、日本語版が出版されましたが、全く売れませんでした。日本でこうした動きが注目を浴びるのは、2012年まで待たないといけません。なぜこのような状況が起こるのでしょうか?

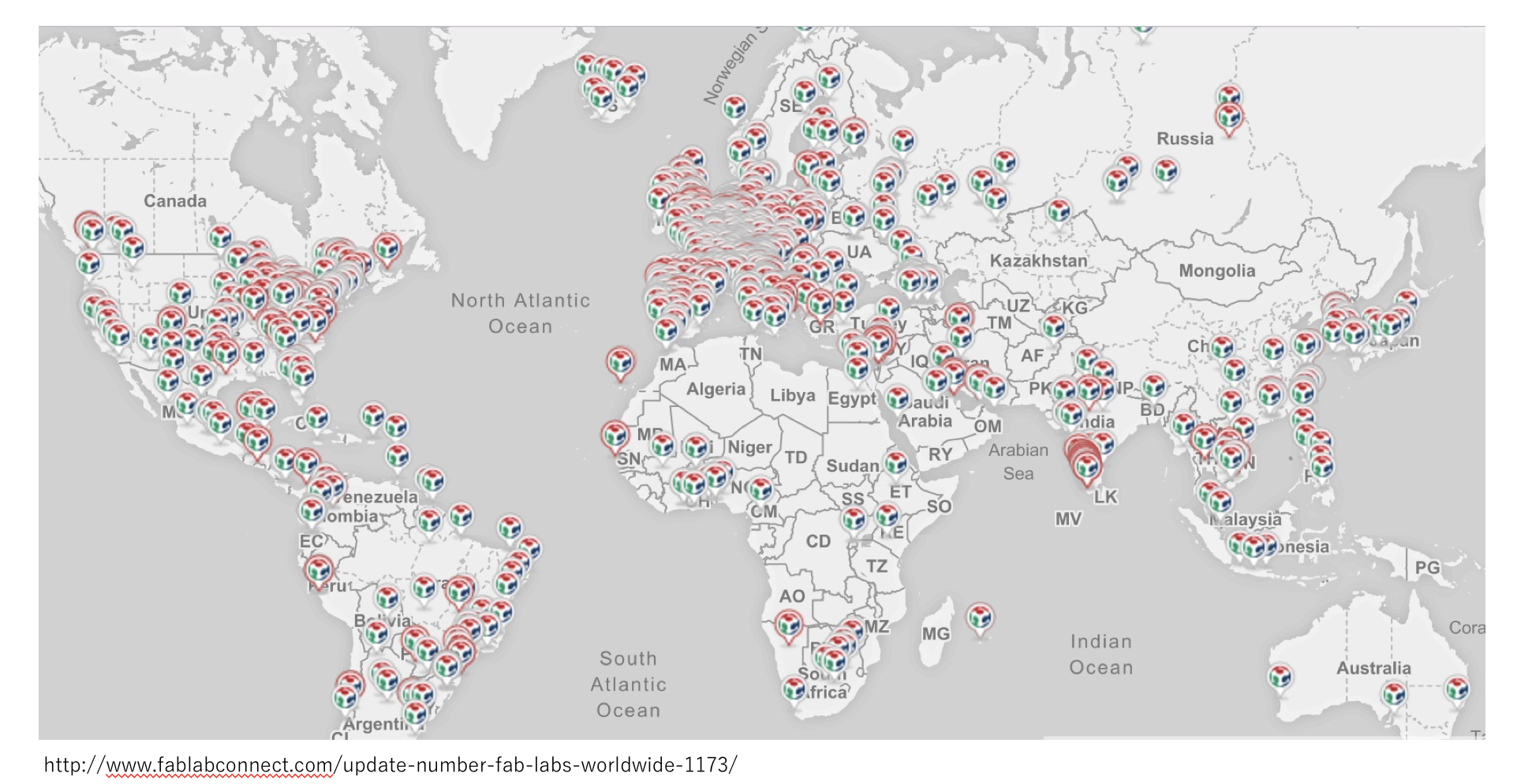

FabLab Global Map

米国で始まったデジタル工作機械を用いた新しいものづくりを地域でサポートするファブラボは、現在世界中に広がっています。日本にはいくつファブラボがあるでしょうか? ファブラボ以外にも、デジタル工作機械を取り揃えた施設 (FAB施設)は、日本にどれくらいあるでしょうか?

FabLab House

スペイン・バルセロナのファブラボでは、衣食住に関わるところまでテクノロジーを活用した取り組みが進んでいます。FabLab Houseは、自分たちで使う電気も自分たちで作る、家も家具もデジタルデータで共有可能な仕様で作られています。

テクノロジーを活用した新たな循環型社会へ

SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。そもそもどう発音するかというと、SDGs(エズ・ディー・ジーズ)です。時々エス・ディー・ジー・エスと読まれる方がいらっしゃるのですが、最後はGoals(ゴールズ)の略です。SDGsは2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016年~2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。新しいテクノロジーは、こうした大きな社会的課題にどのように役立つことが可能でしょうか?

SDGsについて

SDGsについて

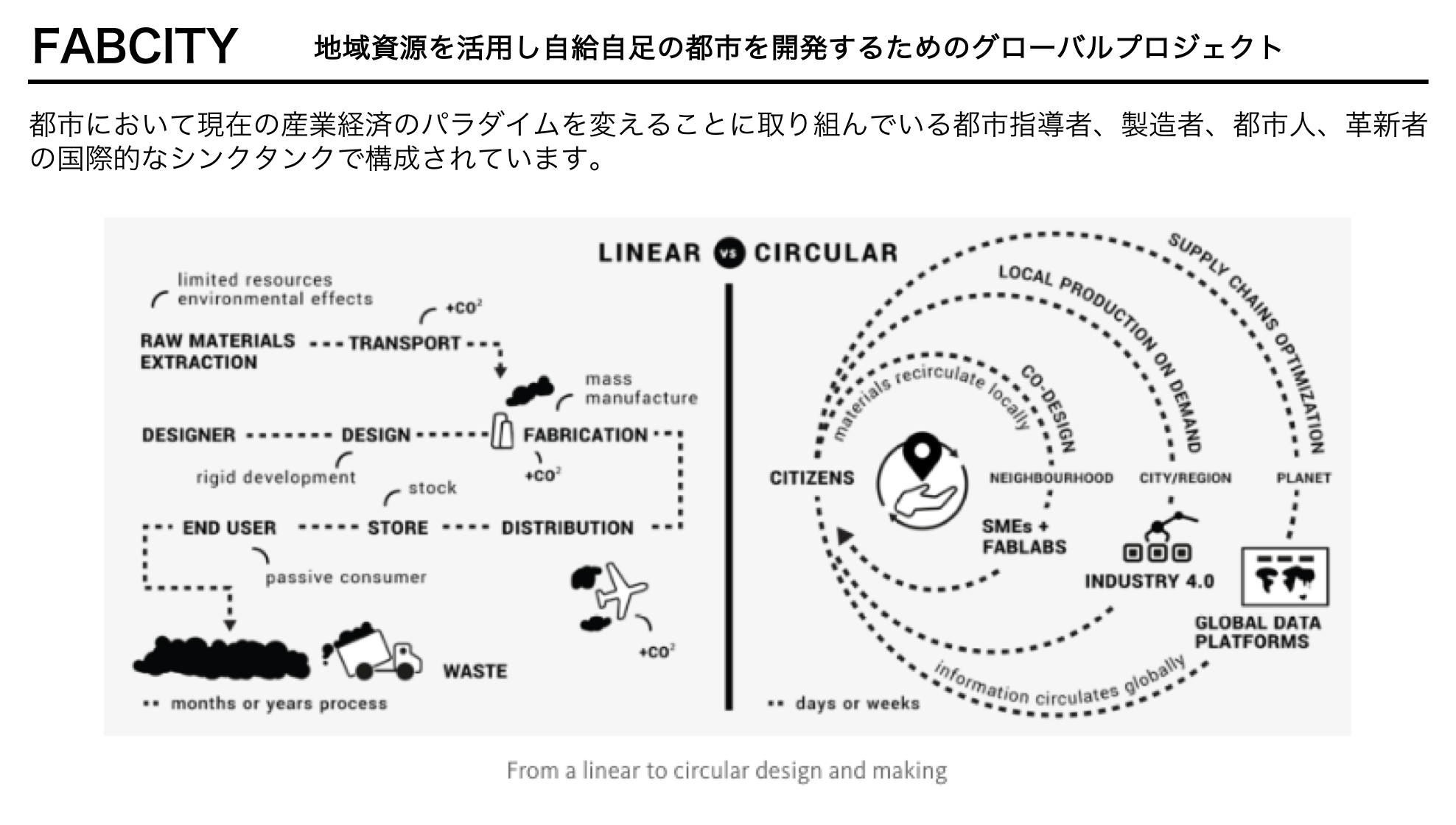

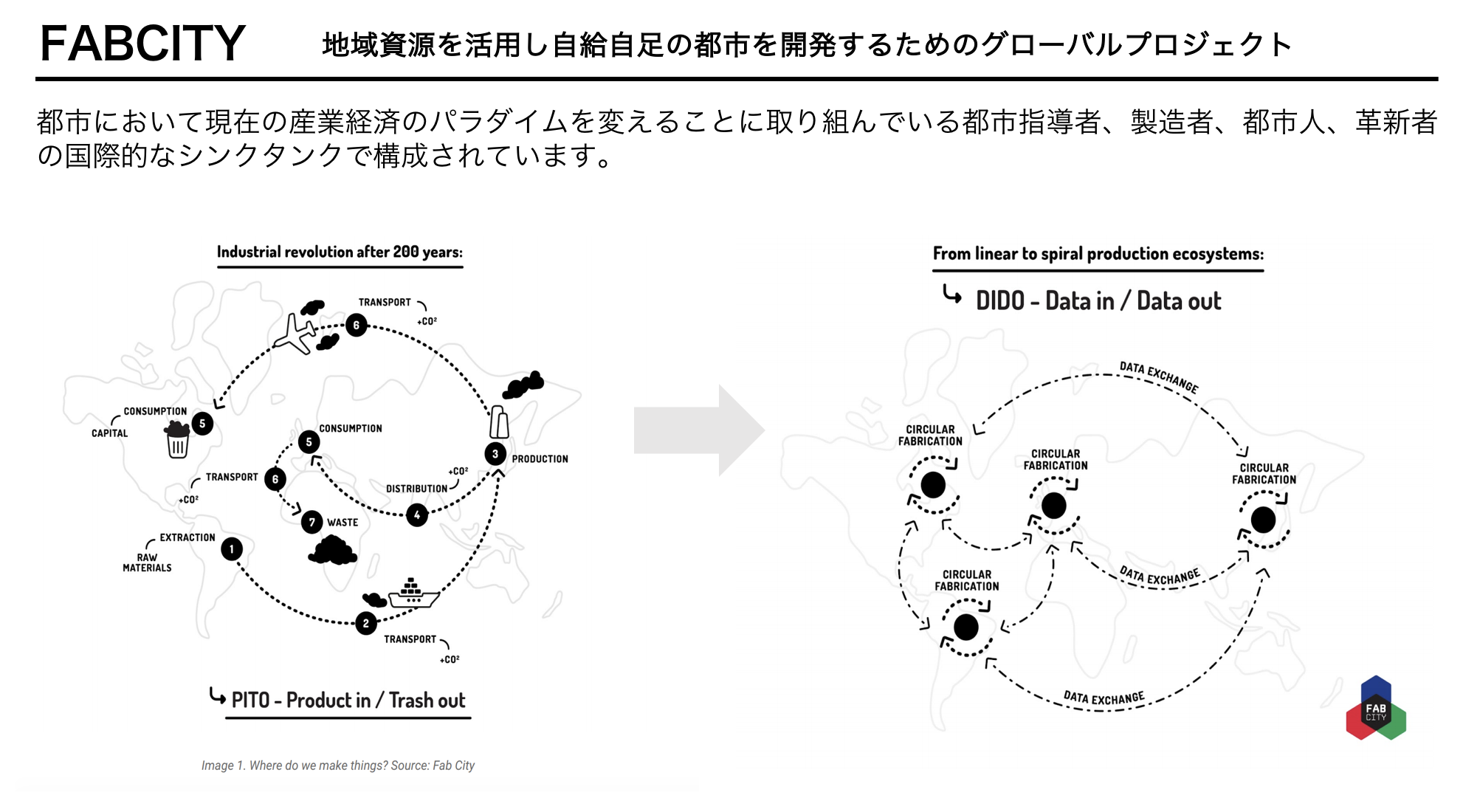

大量生産/大量消費から循環型社会へ

20世紀は大量に物を生産し、大量に廃棄する時代でした。資源には限りがあり、破棄されるゴミは、環境にも大きな負荷をかけています。豊かな社会とは一体どのような社会なのか。21世紀は、どのようなものづくりをテクノロジーを活用して実現することができるのか。世界の都市が連携し、FAB CITYという持続的な社会を実現するためのプロジェクトが進んでいます。

FAB CITY

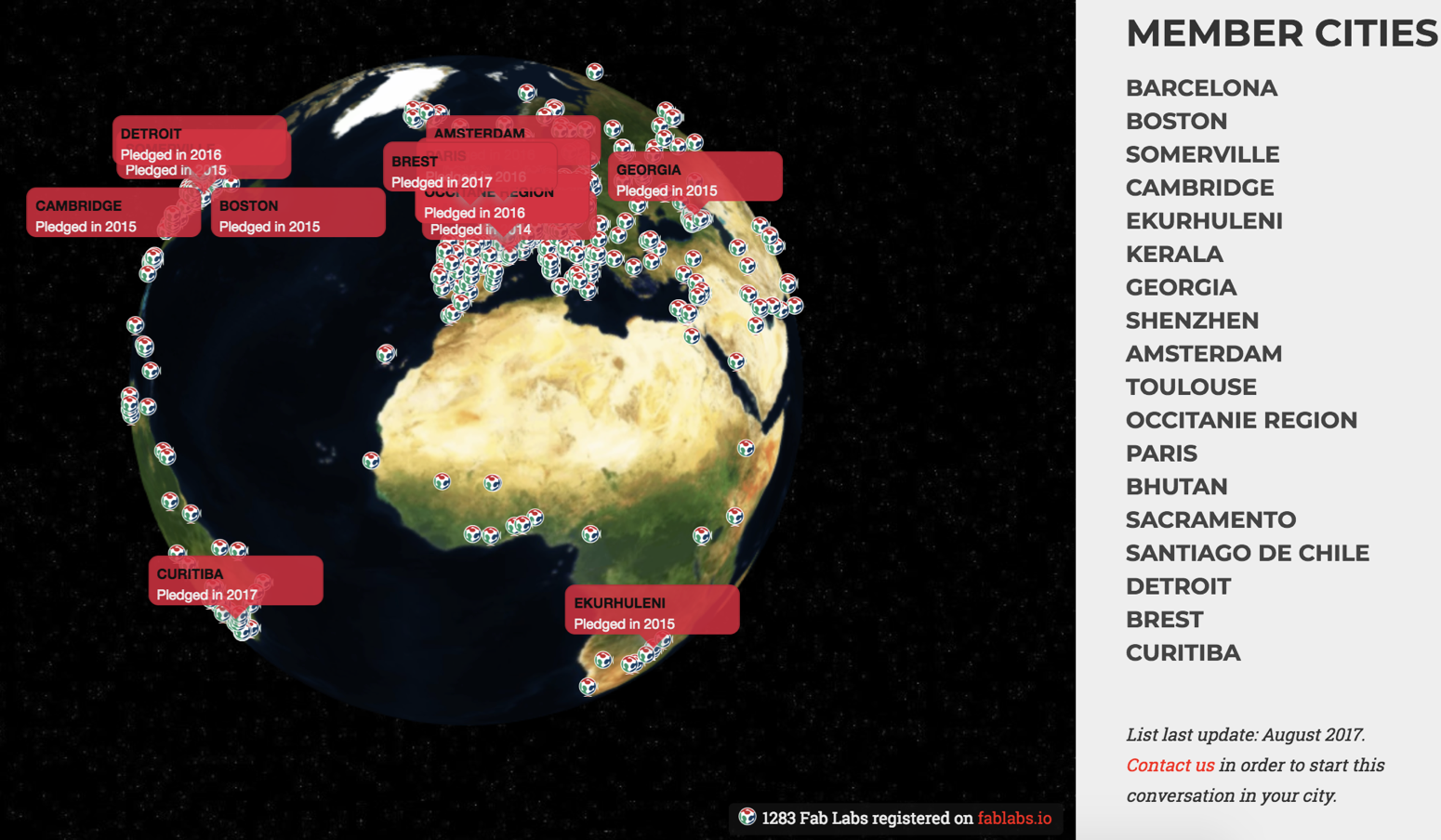

FAB CITY PROJECT

FAB CITY PROJECT(ファブシティープロジェクト)は、地域資源を活用し自給自足の都市を開発するためのグローバルプロジェクト。都市において現在の産業経済のパラダイムを変えることに取り組んでいる都市指導者、製造者、都市人、革新者の国際的なシンクタンクで構成されています 。

FAB CITY PROJECT

FAB CITY PROJECT(ファブシティープロジェクト)は、地域資源を活用し自給自足の都市を開発するためのグローバルプロジェクト。都市において現在の産業経済のパラダイムを変えることに取り組んでいる都市指導者、製造者、都市人、革新者の国際的なシンクタンクで構成されています 。

FAB CITY