レーザー加工機とは

レーザー加工機とはコンピューター上の描画・設計アプリケーションソフトで作成した2Dデータを送信し、レーザー光線の力で様々な素材を加工(切断・彫刻など)する工作機械です。

コンピューターからの送信データを元に自動で加工を行うので正確に加工する事が可能です。また、工作物に直接触れること無く加工できるので、比較的安全です。

原理は、ガスの入ったレーザー発振管より発生したレーザーをミラーで導き、レンズで収束させることにより、焦点にある素材に強いエネルギーを集中させて加工します。

その為焦点が合っていないと想定通りの加工が出来ません。

マシンスペック・材料・読み込み可能データ

マシンスペック

- 加工可能範囲:A4まで

- カット可能厚3mm程度(材料により可変。アクリル・木材等は2度切りなどで5mmまでは可能)

加工可能な材料

- 樹脂

- MDF

- コルク

- 木材

- 皮(タンニンなめし)

- 紙

- ダンボール

- ゴム

- 布

- フェルト

- ポリプロピレン

- アルミ(アルマイト部分のみ彫刻)

- 塗膜

- ガラス(彫刻のみ)

- カッティングシート(オレフィン系のみ)

加工不可

- 金属

加工厳禁な素材

- 塩化ビニール(レーザー光線の熱により、ガス(塩素、有毒)が発生する)

- カッティングシート(大半が塩ビ素材、レーザー加工対応のものもあり)

- 皮(クロームなめし)(有害ガスが発生)

- 発泡スチロール(発火の恐れあり)

- 鏡(レーザーが反射する)

- ステンレスミラーアップ(レーザーが反射する)

読み込み可能データ

- ベクターデータ・ラスターデータの加工が可能

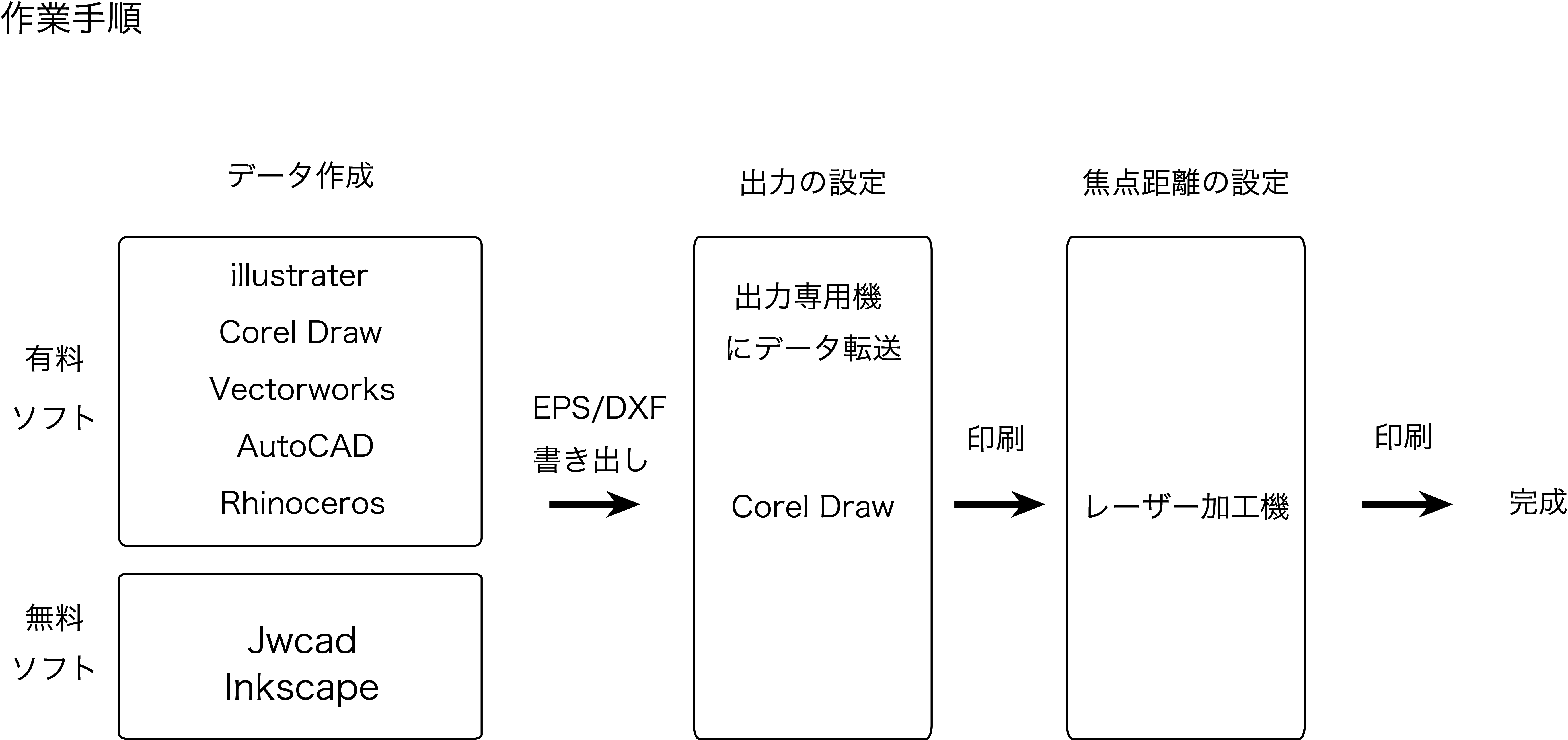

- データは、各々慣れた環境(ソフト)で作成することが望ましい

- カラーファイルの種類をRGBにしておく

- Illustratorはeps.ファイルにする.Inkscapeはsvgファイルなど.

課題:厚さ3mm以下の板を使ったネームカードを作る

- 板の仕上がり寸法は縦91mm x 横55mm程度、縦位置とする

- 横幅の中心線上、上辺から10mm程度の位置に6mmの穴を開ける

- 加工する板の厚みは3mm以下とする(素材は自由)

- 名前をアルファベットで配置し、彫刻する

- プレートの4角のどれかもしくは全てにフィレットをかける(数・箇所・寸法は自由)

- 顔写真を入れる

- 装飾を入れる

- など

Inkscapeを使った2Dデータの作成

Inkscapeのインストールと起動

インクスケープをインストールし起動します

枠線の作成

枠線と穴を作成します

テキストの挿入

テキストを配置し、適切なサイズに合わせます。

色の変換

パラメータに合わせた色の変換を行います

データの書き出し

データの書き出しを行います

本体等の設定

電源を入れる

- 初期動作(30秒ほど)の間はカバーを閉じたまま触らない(ヘッドが移動するので注意)

材料を設置する

- スペーサー(ダボ)を使用して浮かす(ダボの使えない小さなものは直接置いてもよい)

- スペーサーは材料の四隅と真ん中,カットする部分の下などに設置する

- ヘッドに加工材料が引っかからないように注意する。

フォーカスを合わせる

- ヘッドを手で材料の中央辺りに移動させる

- フォーカスピンをヘッドの左の穴にさす

- 青いストッパーから長い方を下にする or テープのついている方を上にする

- [UP]ボタンを押して、フォーカスピンと材料がちょうど触れる位置に昇降台を上げる

- 必ずフォーカスピンを抜く

加工前準備

- 蓋を閉める

- コンプレッサー、集塵機をつける

- コンプレッサーの空気は後ろのネジで調整可能

データの転送(CorelDrawの設定)

データの転送は印刷から行います。

データの準備

[開く]ボタンから用意したデータをインポートする

- データに極細線などの設定ができない場合,右クリック→「グループ化解除」を試す

- 欲しいデータにうまくカーソルが合わない場合は,上のツールバー「アレンジ」→「重ね順」→「ページの最背面」を試す

◯カット

◯彫刻(塗り)

- ベクターデータ

- 設定を極細線にする必要がある(あらかじめIllustrator等で0.001ptの線を作ってもよい)

- それより大きい太さだと塗りと判断される

- ラスターデータ または 極細線以外のベクターデータ

環境設定

[印刷]を押す.その後,環境設定ボタンをクリック

Optionタブ

- Manual Color Fill(用途により変更)

- DPI、PPI、素材によって決まる

Penタブ

- 各色のSpeed、Powerのパラメーターを設定する

- 説明書の数値例を参考にすること

- (注意)Powerは95より大きくしないこと。

- ラスターデータを上の色から順番に加工したあと,ベクターデータを上の色から順番に画する.加工順に注意!

Advanceタブ

- Position Mode:原点をアートボードの左上に設定

- Relative:原点をヘッドのある位置に設定

- Home:機械原点を利用するモード

加工する

- PCから加工データを送信する。

- 液晶部分に表示されるファイル名を確認する(日本語ファイルは文字化けする)

※異なるデータを連続で加工する場合は、[DEL FILE]ボタンで加工済みのファイルを削除するか、「NEXT FILE」でファイルを選択する。

- [Start]ボタンで加工開始。

- ピーという音が鳴り、ヘッドが所定の位置に戻ったら取り出す。

注意事項

- レーザー光を見ないこと。

- 加工中は現場を離れないこと。(材料が燃える可能性があるため)

出力

加工品の取り出し

電源を切る

メンテナンス

メンテナンスの方法を説明します。

※レンズ、ミラーのメンテナンスは、基本的に金曜日の番頭が行いますが、汚れがひどい場合は番頭と相談の上、使用者にて行ってください。

使用後必ず行うメンテナンス

- コンプレッサー、集塵機、本体の電源を落とす。

- スペーサーを外す。

- 昇降台の汚れをウェットティッシュもしくはアルコールを付けたティッシュで吹き取る。

- スペーサー、及びスペーサー用穴が汚れている場合は、同様にアルコールで吹き取る。

- 昇降台に残った破片などを取る。

レンズ、ミラーのメンテナンス

- ヘッドのネジを4つ外して、レンズ、ミラーを取り出す。

- レンズ、クリーニングペーパーにクリーナーを垂らして軽く引く。

※汚れがひどい場合は、レンズにクリーナーを垂らし汚れを浮かした状態で、水分を吸い取るように軽く拭き取る。(決してこすらない事!)

集塵機のメンテナンス

- 集塵機の内側の負圧が上がった場合、内部を掃除する。

Tips

その他の注意事項、補足事項を説明します。

緊急時の対応

- ワークが引っかかった時

(凸凹のある材料および切抜き後に外れて飛び出すものは要注意)

- 火災が起きた時

- ふたを開ける

- すぐに取り出す

- (濡れ)ぞうきんなどをかぶせて消火す

パラメータの追い込み方

- ダンボール、紙、樹脂(熱可塑性)を加工するときは

- Speedを1.0に設定し、Powerをできるだけ弱めで切れる値を探す

2. 2回切りをするときは2回目は昇降台を少し上げると良い

成果の共有

機械を利用したら、instagramでの成果の共有をお願いします。

ラボのアカウントを利用する場合、ラボに置いてあるiPadで撮影投稿をしてください。

写真を撮影します

- iPadを利用して、インスタグラムを起動します。

- 真ん中のアイコンを選択して、写真撮影のモードに入ります。

- 写真を撮影します。

- 撮影した、写真の後加工を行う(任意)

ハッシュタグをつけて写真を投稿する

コメント欄に、以下のハッシュタグをつけて投稿する。

絶対につけるタグ

- #fablabkitakagaya

- #flk_laser

- #flk_3d

- #flk_cnc

- #flk_cuttingmachine

- #flk_embroidery

- #flk_milling

- #flk_maintenance