作ったもの//Ce que nous avons fait.

①ロケットエンジンの模型と大きさを比較する人形

②部品(液体水素ターボポンプ)の模型と音声解説の仕組み

⑤触って凹凸を感じることができる平面触図

1. Modèles de moteurs de fusée, poupées pour comparer les tailles

2. Modèles de composants (turbopompes à hydrogène liquide), description audio.

3. Des plans que l'on peut toucher pour sentir les irrégularités.

ニードノウアの背景・興味関心・長所など

視覚障害があっても科学未来館をもっと便利に楽しみたい

生まれつき視覚障害のある南谷和範(みなたにかずのり)さん。現在は研究者として大学で視覚障害のある人の3Dプリンタ活用をリードするなどアクティブに活動しています。国内の博物館にはまだ触れる展示は少なく、触れる模型をつくるための3Dモデル提供サービスもないのでつくっていきたい。また日本全国の視覚障害のある人にもっと多くの学習や体験の機会を提供したいと考えています。

・誰もが楽しめる博物館をつくりたい

・誰もが体験できる博物館をつくりたい

・触れる、見やすい展示を通して、新たな発見をしてほしい

科学未来館の展示物の中で、まだ体験できないものを見つけて、みんなで体験できるようなものをつくって未来館に提案する。

ニードについて

ニードノウアの特徴

独立行政法人大学入試センターに所属。大学入学共通テストにおいて、障害のある人のための平等な実施方法を研究。視力0で点字を使用している。最近では3Dプリンター活用の普及活動にも取り組んでいる。「ノートルダム大聖堂の火災」についてあまり大変さの実感がわかなかったけれども、職場の3Dプリンタで模型を印刷したことで一大事だったことに気付く。その体験からも、視覚障害のある人に模型が大切と痛感した。「これは3Dにしたらいいのでは」と常に考え、自分自身で3DCADでデータを作って3Dプリンターで出力しています。これまでにも、地図や建物などの模型や、白杖が倒れないように立てるための道具などを制作しています。

ターゲットにする活動とその状況(時間・環境など)

科学未来館の常設展を鑑賞してみて、とくに2つの展示に関心がありました。

①ロケットエンジン

②インターネット物理モデル

今回はロケットエンジンを触って学ぶための模型と工夫について考えていきます。そもそも、なぜ南谷さんはロケットエンジンについて知りたいのでしょうか?理由は大きく2つあります。

(1)展示物が遠く離れて手が届かないところにあり、模型もなかったので、形状など実際に触って知りたかった。

(2)英語で "It's not rocket science"(ロケット科学じゃないから、そんなに難しくない) というフレーズがあり、その中核のロケットエンジンがどれほど難しいものか感じてみたかった。

ターゲット活動時に一緒にいる人・製作に巻き込みたい人

■ターゲット活動時に一緒にいる人

・鑑賞は基本的には1人で行き、必要に応じて周りのスタッフなどにいろいろ聞きながら楽しんでいる。

■製作に巻き込みたい人

・鑑賞は基本的には1人で行き、必要に応じて周りのスタッフなどにいろいろ聞きながら楽しんでいる。

・3DCADでモデルを作れる人

・触図(触って凹凸やふくらみを感じて分かる平面図)を作れる人(グラフィックデザイナーなど)

・言葉で説明と解説できるサイエンスコミュニケーターやナレーター

なぜ現在その活動が難しいのか

● 模型が置いていない

● 模型の3Dデータを作れる人がいない

チームで目指す方向を共有するために知るべきこと

なぜその活動ができると良いのか(ニードノウアにとっての価値・意味、使い続けるとどうなるか)

■ロケットエンジンを触って体験できることの価値や意味

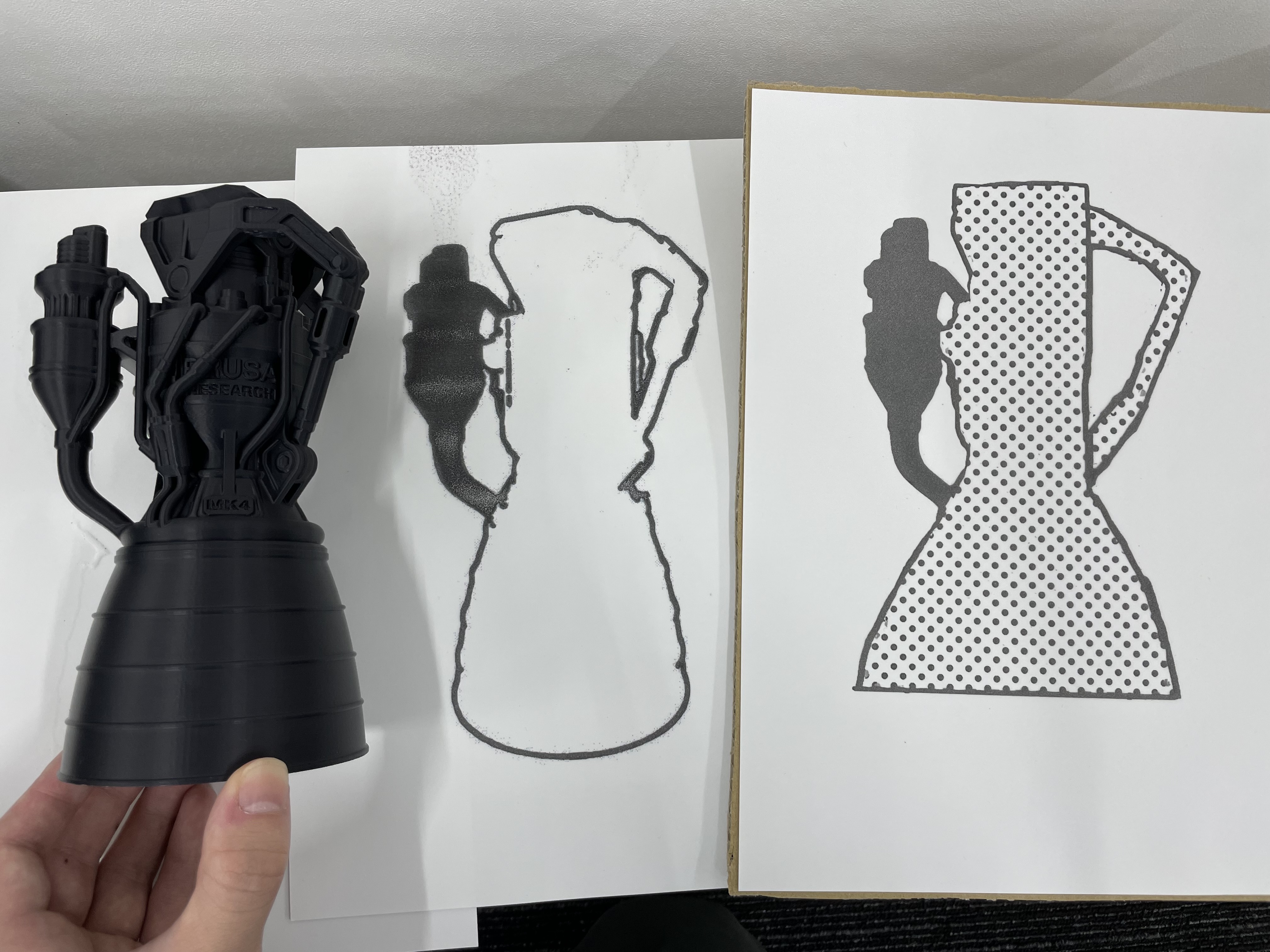

未来館になかった模型をつくった

分かりやすくするためにはどういう模型がいいのか、形を知りたい、形として気になるところや重要な機能については模型だけ伝えにくいことを補うための方法を対案した(パネル、触図)

これがモデルになっていろいろな展示がアクセシビリティ

『誰もが知りたいもの、必要なものを自由に手に入れ、触れられる社会』の創成に向けた3Dモデル提供体制の開発と実装

その活動のニードノウアの満足度:作製前(10段階で)

2回(会場下見と初日)のロボットエンジンの鑑賞の満足度

10段階中で「2」

製作でこだわりたい点

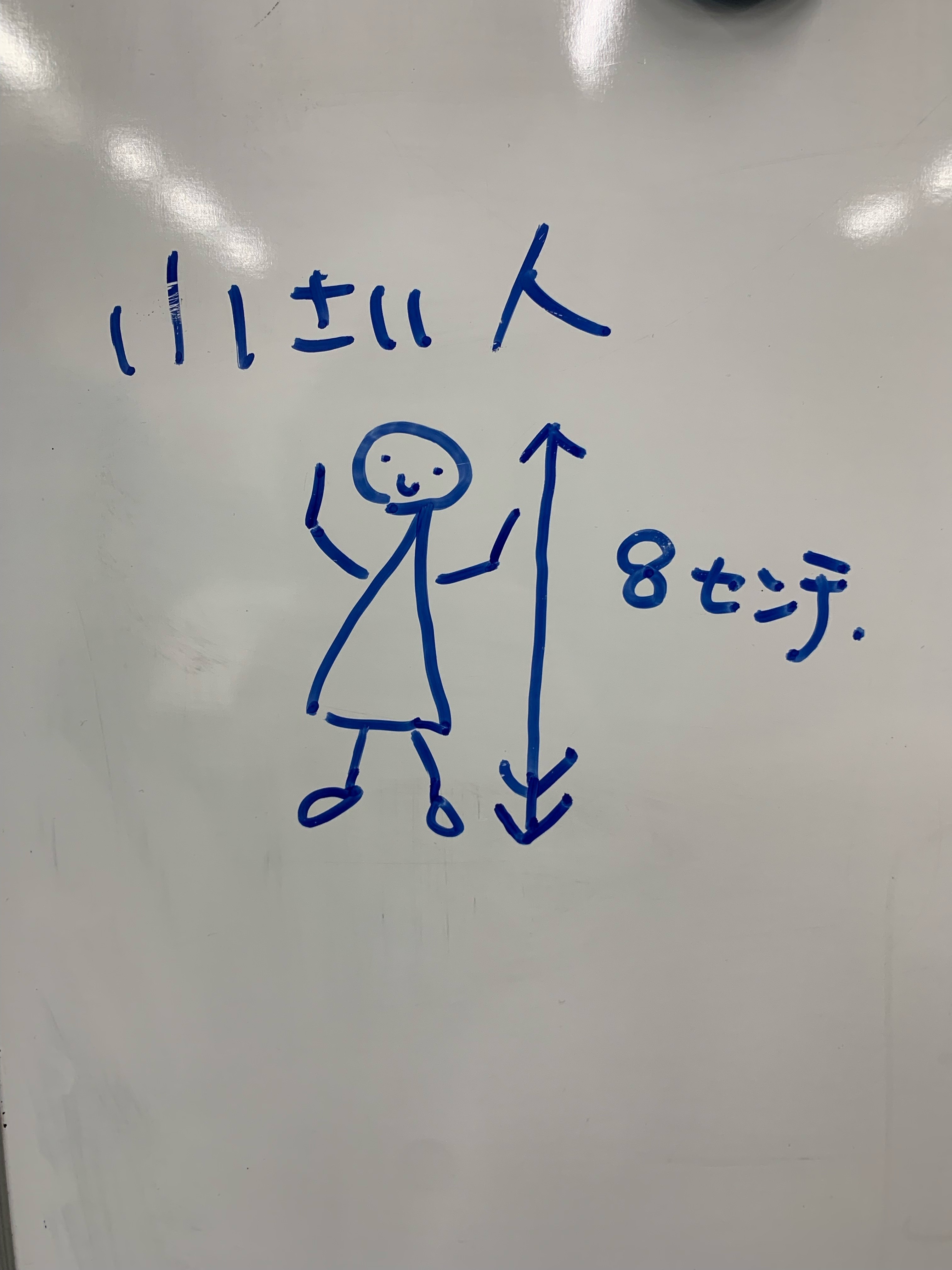

人形を使ってロケットエンジンの大きさを比較表現

-人型の人形を作って、ロケットエンジンの大きさを分かりやすく表現

-3.7mのロケットエンジンに対して、165cmの人間のサイズで作成

縮尺)3.7m:165cm=18cm:8cm

部品のみを作成して気になる箇所を音声解説

模型を触っているときに、気になる部分があったら、その部分について詳しく知りたくなる。そこで今回は、模型の3Dデータから部品のみのデータを作成して出力しました。展示台に置かれている部品を持ち上げると、その部品についての展示ナレーションが流れるようにしています。

(もっとやりたいこと)

模型を複数の部品に分けて、それぞれを磁石などで簡易に外したりひっつけたりするようにしたい。そうすると、持ち上げて外したときに、NFCタグやセンサーを使って自分が気になった部分の音声が流れるようにする。

展示ナレーション

説明文は、ChatGPTと論文記事にてファクトチェックして、南谷さん最終チェックにより作成しました。日本語とフランス語の多言語対応で、聞き手にとって適切なナレーションの長さとスピードを考慮して、日本語解説(約1分)→フランス語(約1分)の文書量にまとめています。

模型のどの部分について説明しているか分かるパネル

エンジンのどの部品について説明しているか分かるように、インクが盛り上がって触ってわかる平面図を特殊な用紙で印刷した。平面図は、当初は実物(使用した3D模型)と同じ形で作成していたが、手で触ったときに各部の特徴がわかりやすいように縮尺を変えるなどアレンジした。

例えば、エンジン下部のラッパ状に広がっている部分は、実際の模型を触った印象はかなり広がっていると感じたが、実物に忠実に平面図にしたときは広がりが少なく感じた。そこで正確な縮尺をあえて崩して円弧の広がりを強調し、南谷さんが模型から受けている印象に近づけた。他にも、エンジン胴体とパイプ間の隙間の広さなども調整し、触って全体像がわかりやすくした。

参考にした事例

科学未来館の模型

・ISS

・ロケット

アイデア(スケッチ)

試行錯誤のプロセス

[1]科学未来館の常設展示を鑑賞

まずは現状の展示物を体験してみないと、イメージも共有できないし話も進まないということで、チーム全員で常設展示へ行きました。

[2]ニードを深掘り

-科学未来館に何回来たことありますか?

-未来館の常設展示を見て気になったものはありましたか?

-見やすいとは?

-模型と解説は別々に置いたほうがいい?

-ロケットエンジンを触ることで何をしたいのか?

-模型のサイズはどれくらいがいい?

-模型が複雑な場合は、どこを省略するか?あるいは残すか?

-模型の横に小さい人間のようなものを置くのはどうか?

-模型があれば科学館まで来なくても学べるのではないか?

-作った模型は所有したいと思うか?また触りたいと思うか?

-科学館や博物館にこうなって欲しいといった希望はありますか?

-普段は博物館などには一人で行きますか?誰か同行者がいますか?

[3]既存の3Dデータを出力して触りながら考える

[4]展示ナレーション

-ナレーションの説明文は、ChatGPTで概要を作成→学術論文でファクトチェック

-ナレーションは南谷さんが理解しやすい内容どうか?長さやスピードは適切か?

-日仏の多言語対応

結果

ターゲットにした活動の変化

○形が分かった

○形が分かったので、模型の気になる部分に対する説明を追加することで、○○になった

▲実際に展示されているものと違う

▲各部の名称が全てが分かるわけではない

その活動のニードノウアの満足度:作製後(10段階で)

10段階中で「 9 」

今後について

南谷さんの展望

3日間、展示作りに取り組む過程で、視覚障害のある人に分かりやすい模型作りについて、実感をもって理解することができました。今後「触れる模型の研修会」を企画しようと考えています。研修のことや、そのほか3Dプリンターと模型づくりにに関する情報は、南谷さんのウェブサイトをぜひチェックしてみてください。

https://3d4sdgs.net/

https://3d4sdgs.net/