事の発端は、

8月の下旬。

デジタルファブリケーション機器、特に3Dプリンタはその作業待ち時間が長く、ヒマを持てあまします。

それを踏まえてか、お世話になっているファブ施設FabLab Sendaiさんでは「CHIRI-TSUMO(ちりつも)」なるお手伝いの内容によってポイントがもらえる制度があります。

本来はお金に余裕がない学生ユーザーさん向けに、作業待ち時間にちょっとしたお手伝いをすることで使用料の足しになるように設けたシステムとのことですが、一般ユーザーでも特に制限はないとのこと。

そこで興味本位もあって

「自分も『PP切り抜き(1ポイント)』やってみたいです」

とスタッフさんに声をかけたところ、

「User212さんが手伝うにはもったいないので他の仕事頼んでも良いですか?」

という予想外の返答。

えっ、もったいないってどういう・・・?

そして手渡されたのは、

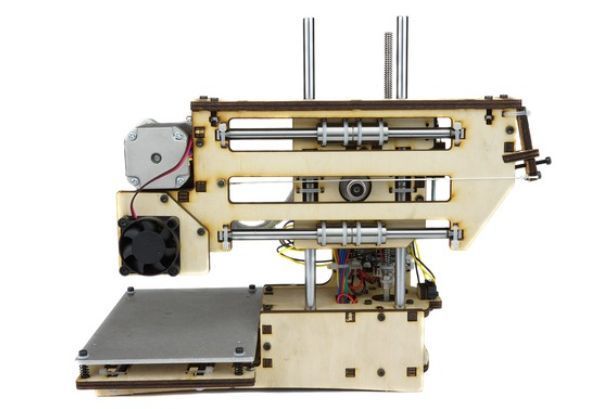

一台の3Dプリンタ。

FabLab Sendaiさんの片隅で眠っていたこのプリンタ、以前から謎ではあったのですが、聞くところによると動かないとのこと。

「ああ、そういえば以前に聞いたところでは、代表の小野寺さんが組み立てたものの・・・」

「ええ、動かなくなったそうです」

ここから、3Dプリンタの歴史をたどる旅が始まろうとは・・・

さっそくと言いたいところですが、

閉店間際だったこともあり、おおまかな依頼内容だけうかがってその日は帰宅。

まずは予習として、この3Dプリンタの素性を探ることにします。

PrintrBot?

Cupcake CNCやUltimakerなど普及最初期の3Dプリンタはみんなこんな感じの木製の3Dプリンタでしたが、これについての記憶は全然ありません。

そこで検索してみると、

米国3Dプリンタメーカー「Printrbot」が事業閉鎖

>急激に業績が悪化。残念ながら、2018年当月をもって事業停止することを正式に発表した。

・・・ええ、すごくナイスタイミングな気がします。

低価格3Dプリンタという、

KickStarterでも成功率の低い「地雷」のような案件で、見事に製品化に成功した数少ないMakerであり、当初は順調にいっていたようですが、昨今の3Dプリンタの低価格化にともない業績が悪化。事業停止に追い込まれたようです。

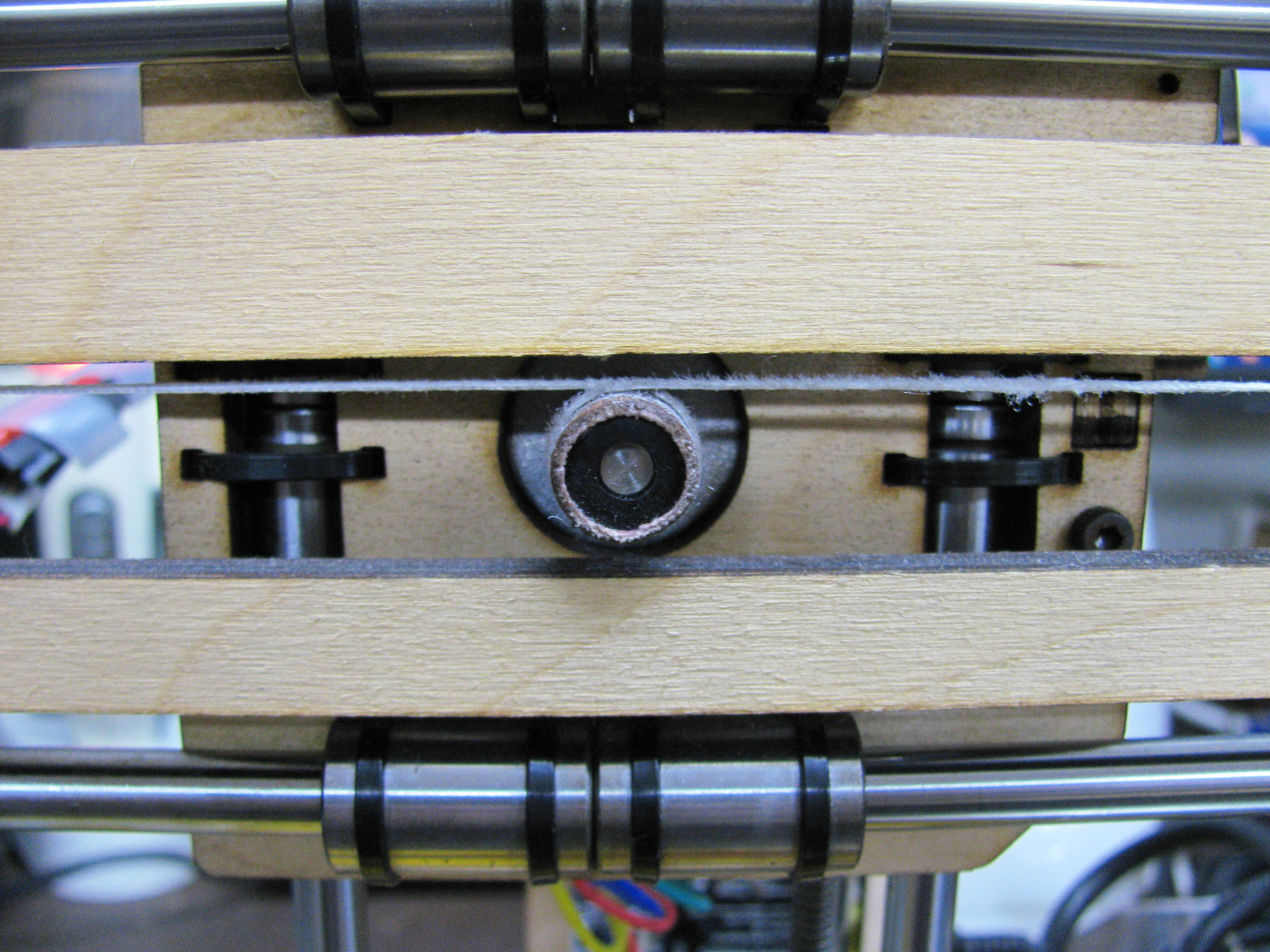

駆動部なども、

徹底的に低コスト化が図られており、X軸・Y軸はステッピングモータの駆動軸にヤスリを巻いた物を糸でくくりつけただけという簡素さ。ラック&ピニオンならぬワイヤー&ドラムバンドというべきでしょうか。

これは初っ端から手こずりそうです。

合板の外形データなどは手に入りますが、

コントロールボードであるPrintrBoardのファームウェアはPrintrbotウェブサイトのDropboxで公開されていたようで、もはや入手できないようです。英語力があればまた別なのでしょうが・・・

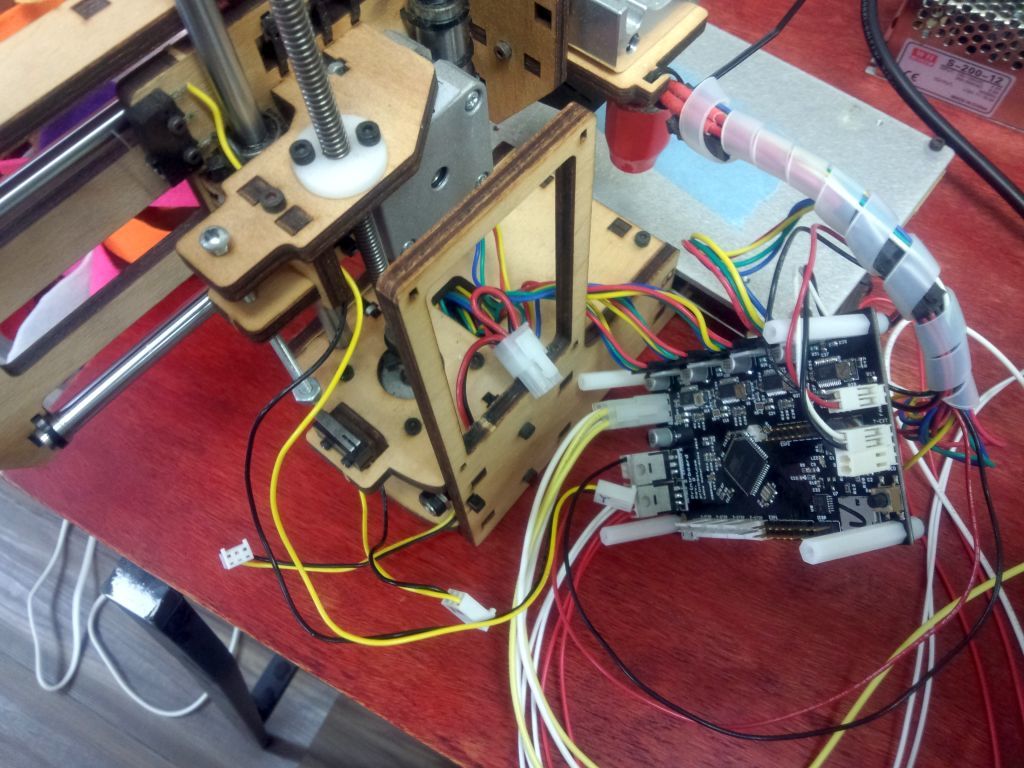

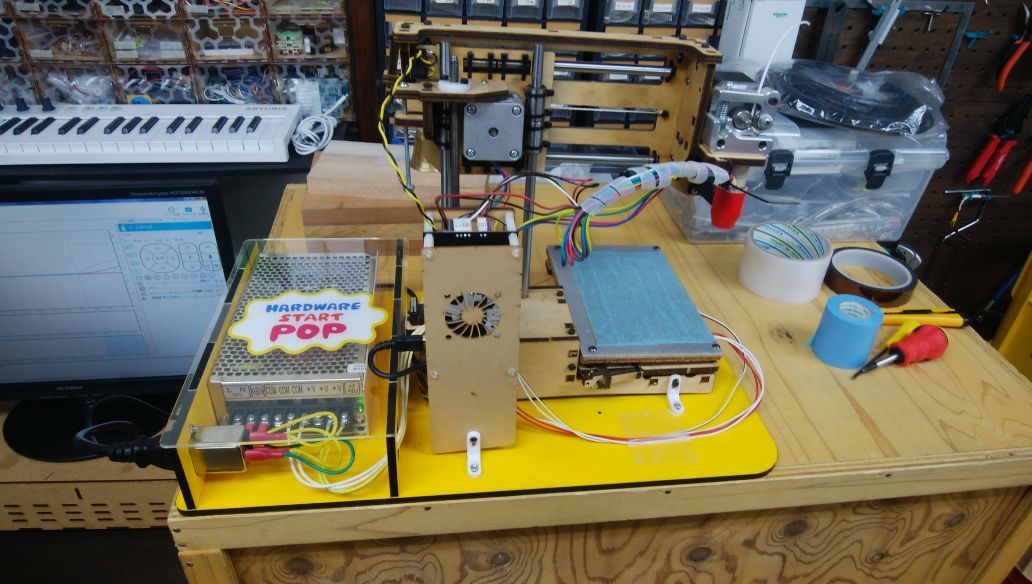

ひとまず動かしてみようと、

PrintrBotに対応するRepetier-Hostをインストール、スタッフさんの立ち会いの下、おそるおそるセットアップ・キャリブレーションを行っていきます。3Dプリンタは持っていないので、こういった一連の作業はとても勉強になります。

・・・惜しむらくは、この時点で全然写真を撮っていなかったことなのですが。

意外にもすんなりテスト用キューブまで出来上がります。

「・・・あれ?これ普通に動きますよ?」

調べた範囲では、

Repetier-Hostの設定項目に「ヒートベッドが暖まってから動作を開始する」というチェックボックスがあり、これが規定値でオンになっているのが原因ではないかと推測。このPrintrBot1401にはヒートベッドが無いため、いつまで経っても動作しないことになります。

ここで異常なしとして、

PrintrBotをお返しし、修理もしていないので、ちりつもポイントの付与も辞退しようとしたのですが、

「動くならABS対応にしたいんですよコレ」

なる、スタッフさんからの新たな依頼が。

ABS、ですか・・・

「改造・修理に必要な部品はこちらで出しますので」

いっそ修理部品として、

amazonで売ってる安価な3Dプリンタをこっそり紛れ込ませて、それで「修理」したことにすればいいんじゃないかな?などという奇策を打ち出そうとしたところ、それを見透かされたのかどうか、スタッフさんから予算上限を決められてしまいました・・・

ちなみに、

見るからに不安げな「やすり駆動」ですが、意外と正確な出力をしてくれます。

ただし、これは3Dプリンタとしてはかなり遅い速度、15mm/sを設定したときのもので、そういう点ではベルト駆動には到底かないません。

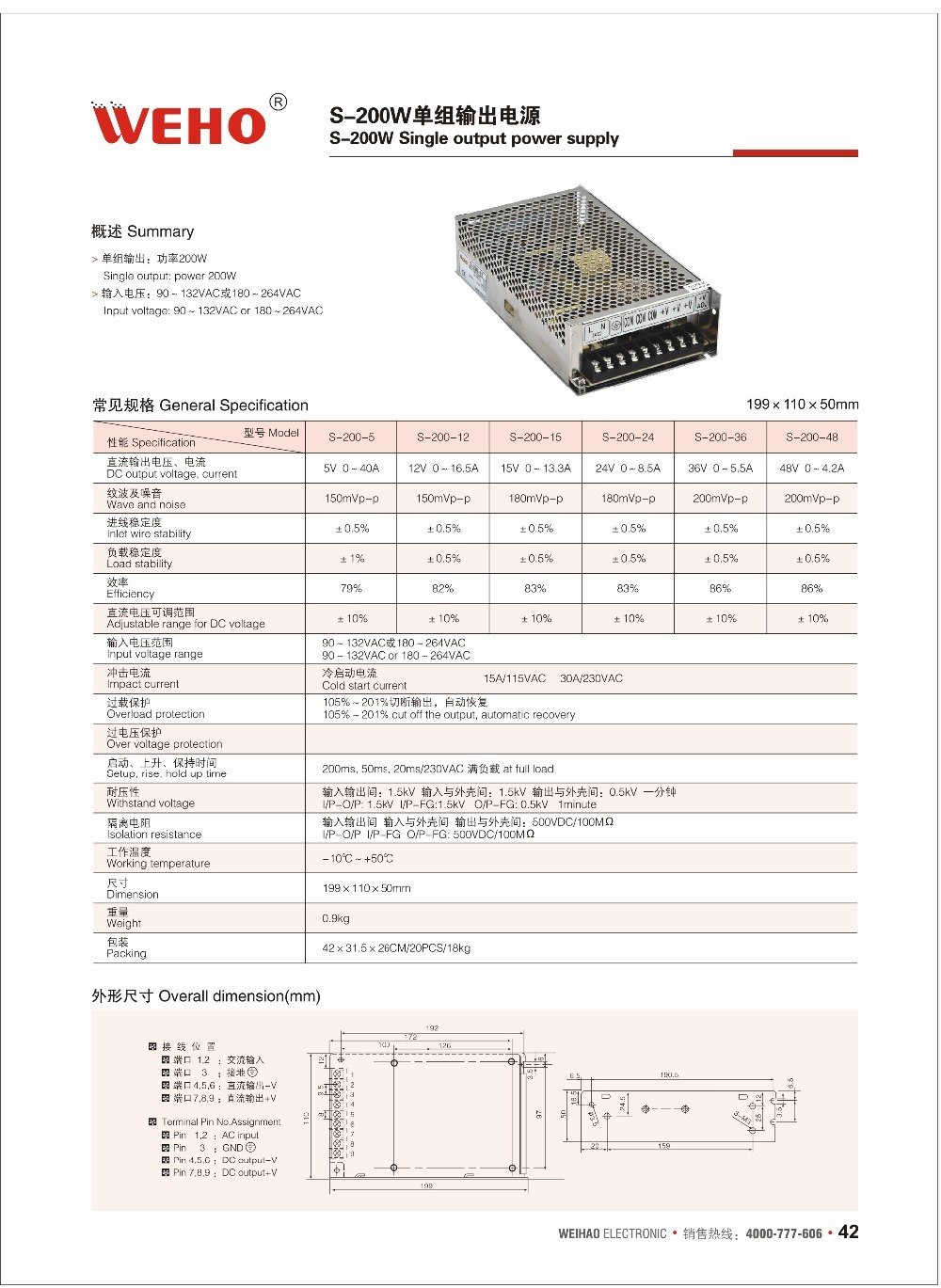

ABSフィラメント対応にするには、

ヒートベッドの追加もありますが、ひとまずは電源の強化が必要になります。幸いにもFabLabSendaiさんにスイッチング電源のストックがあるそうなので、引っ張り出してきてもらって型番からスペックを確認すると200ワット、12v-16.5A。スペック上の話ではありますが、これなら大丈夫そうです。

ヒートベッド追加について、

・予算を抑えたいためヒートベッドごとの購入・交換は避けたい

ことと、

・そもそもZテーブルが小さいため、ちょうど合うようなヒートベッドが無い

ため、また、

・すでにZテーブルがアルミ製になっている

ことから、

ヒーターとサーミスタ、保温材を追加購入してヒートベッドを構成することとします。

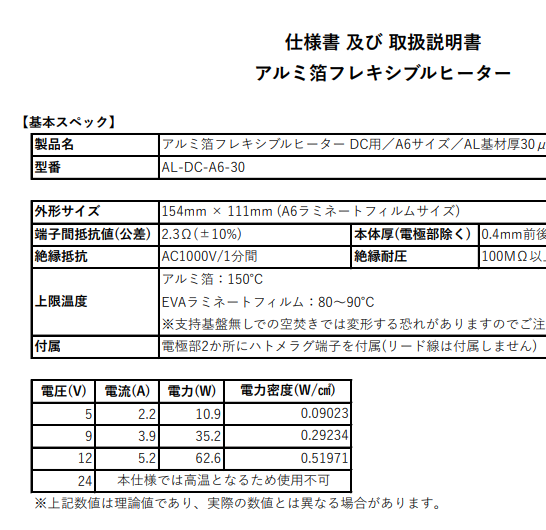

ヒーターの選定は、

なにかないものかと秋月電子を探しているとちょうど良い物が。

このスペックなら十分ヒーターとして使えそうです。

純正のサーミスタは、

EPCOS (TDK) B57540G0104F000

なのですが、Digi-Keyにこれだけ注文するのも考えものです。

本来、サーミスタを変更する場合、

ファームウェアのソースを書き換えて対応するのが普通のようなのですが、PrintrBoardのソースファイルは事業終息・ウェブサイトの閉鎖にともない入手が不可能になっているので、できる限り似たようなものを見つけ出す必要があります。

代替品はないか探してみると、

ちょうど秋月電子にこんなものが見つかりました。

NTCサーミスタ(温度検知・温度補償用)100kΩ(5個入)

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05295/このあたりが使えそうです。

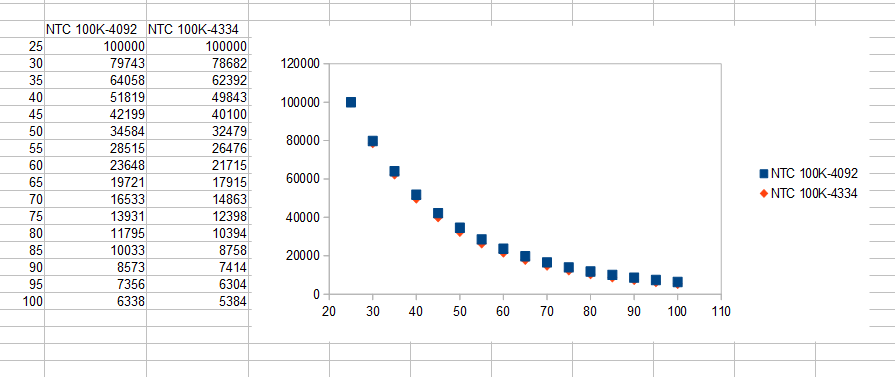

純正サーミスタと置き換えて大丈夫かどうか、

選定を見ていたスタッフさんに聞かれたので、温度ー抵抗値のグラフを作成して比較してみることにしました。計算上では最大誤差が5℃くらいなので、これなら大丈夫そうです。

保温材については、

古典的には、保温材として鍋敷きに使うコルクシートが使われていたようなので、ひとまずは100円ショップで買ってきたコルクシートを使ってみることとします。

「たしかに鍋敷きにコルク使いますもんね」

とはスタッフさんの意見。

以上を踏まえて、

PrintrBot1401の改造案を検討します。

・新しく追加するスイッチング電源と本体とを固定すること

・ACインレットやスイッチング電源の端子に触らないようにカバーを付けること

・コントロールボード(PrintrBoard)周辺の配線が混み合っており、Y軸・Z軸の移動と干渉するので、ボードの位置をずらすこと

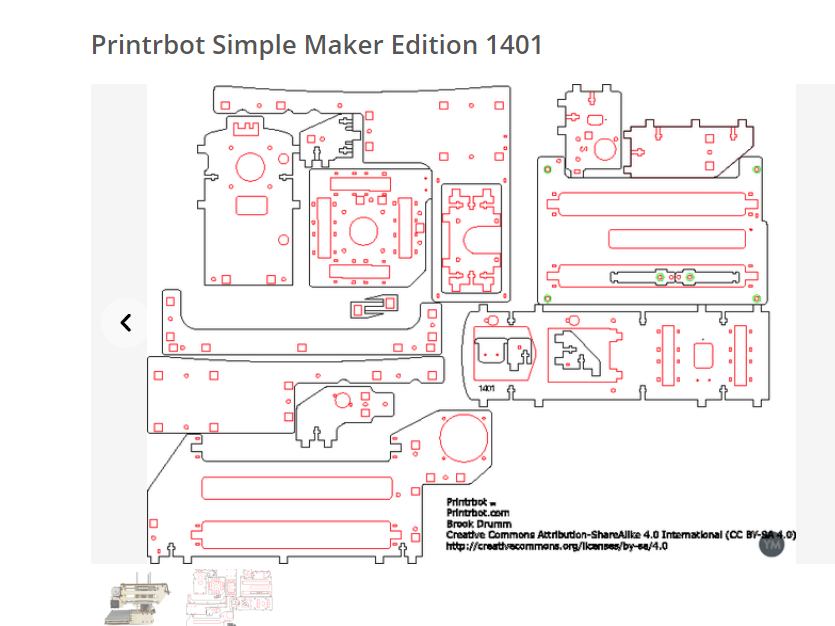

幸いにも、

筐体の設計データは残っているのでありがたく利用します。

Printrbot Simple Maker Edition 1401

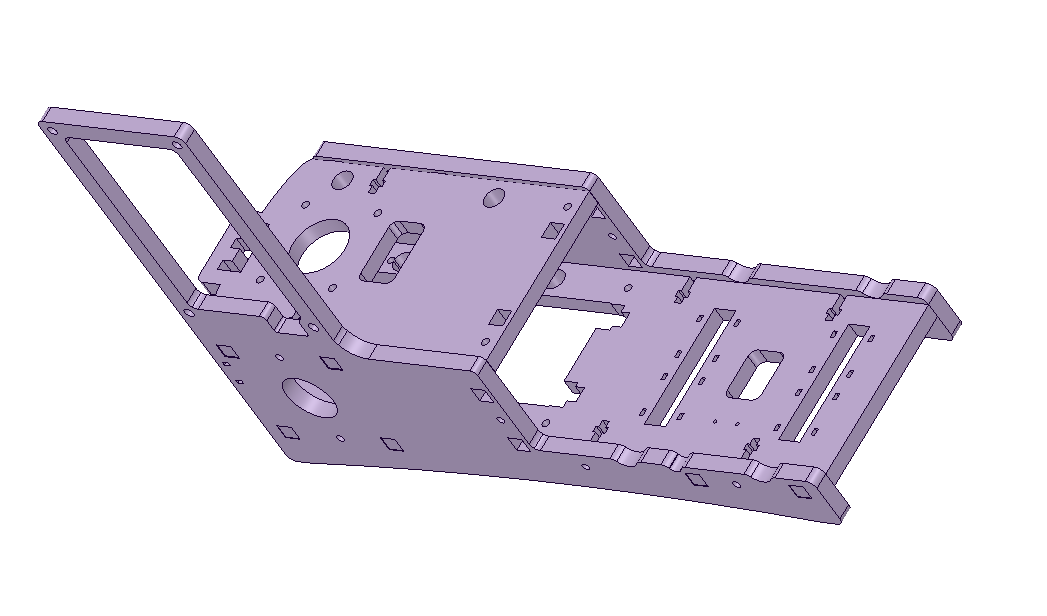

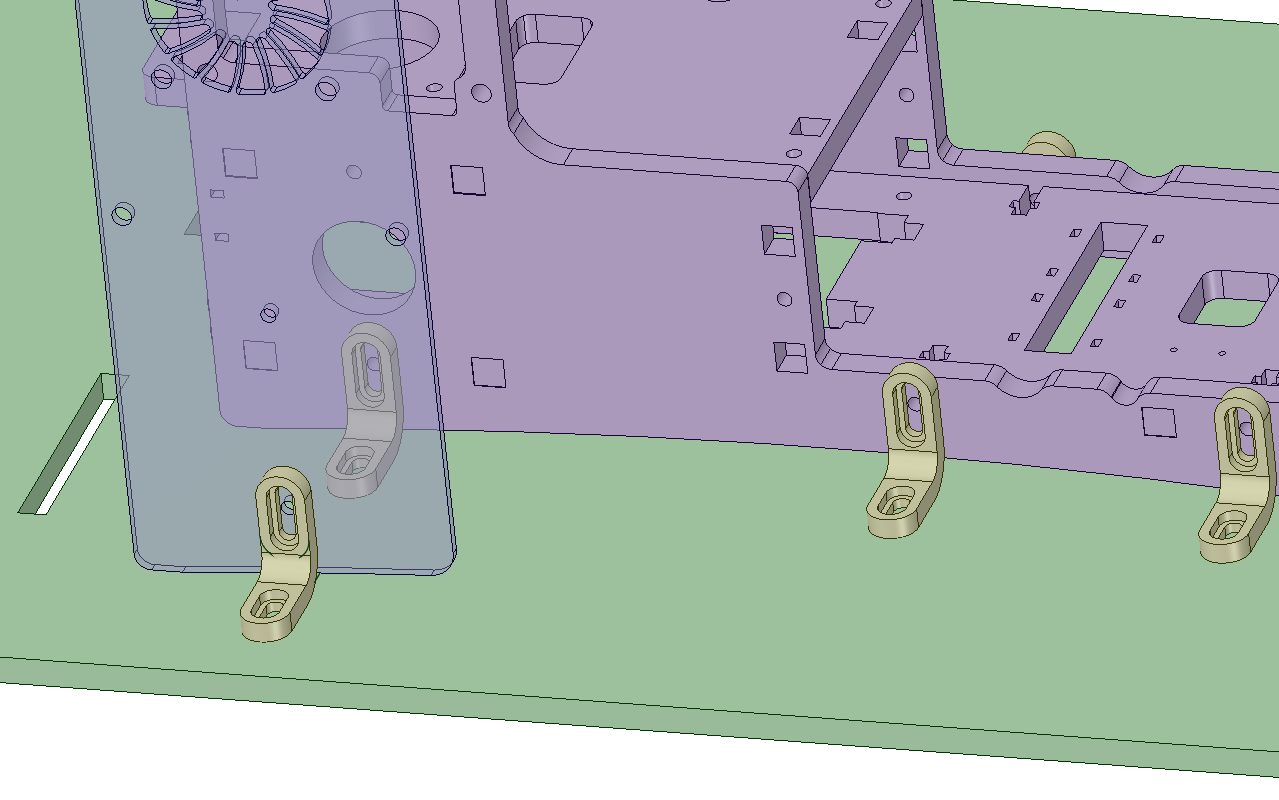

3D CAD上で、

平面図から合板の厚み6mmを加えて、設計に必要な土台部分だけを「組み立て」ます。

CADなのだからあたりまえのことなのですが、フリーで手に入る設計データだけでこんなことが出来てしまうということに、あらためてすごく便利な時代になったものだと感慨深げです。

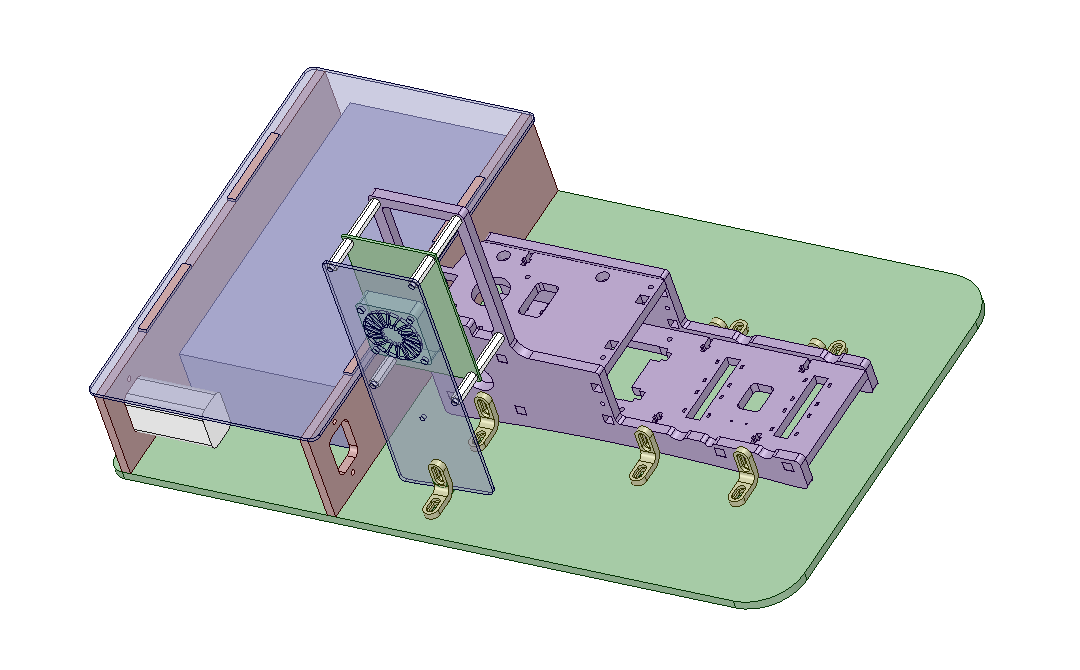

ここから、

スイッチング電源とACインレットの後付け、コントロールボードの移動などを行い、それぞれにアクリルのカバーを取り付けるように設計しました。

コントロールボードは発熱するモータコントローラが載っているため、発熱するようであれば基板裏面から強制空冷できるようにアクリルカバーにファンを後付けできるよう、開口部を付けておきます。

一方でスイッチング電源は自然空冷でも十分だろうと側面解放だけで済ませました。また、電源上部のカバーではプリンタ全体の重量を支えられないことが予想されるので、あえて接着・固定せず簡単に外れるようにして、カバーで持ち上げられることのないように接合穴に余裕を持たせます。

PrintrBot1401の固定には、

ちょうど底面部の固定ネジが同じ高さにあるので、これに共締めできるアングルを3Dプリンタで作成します。実はこれが最初で最後の「3Dプリンタで作成した部品」です。

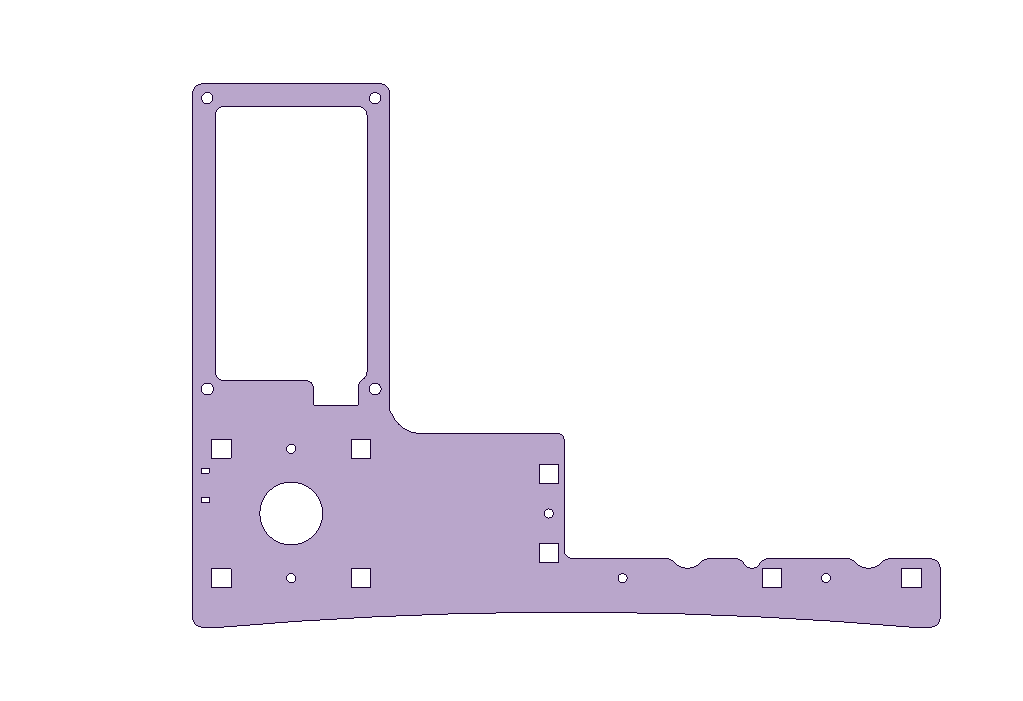

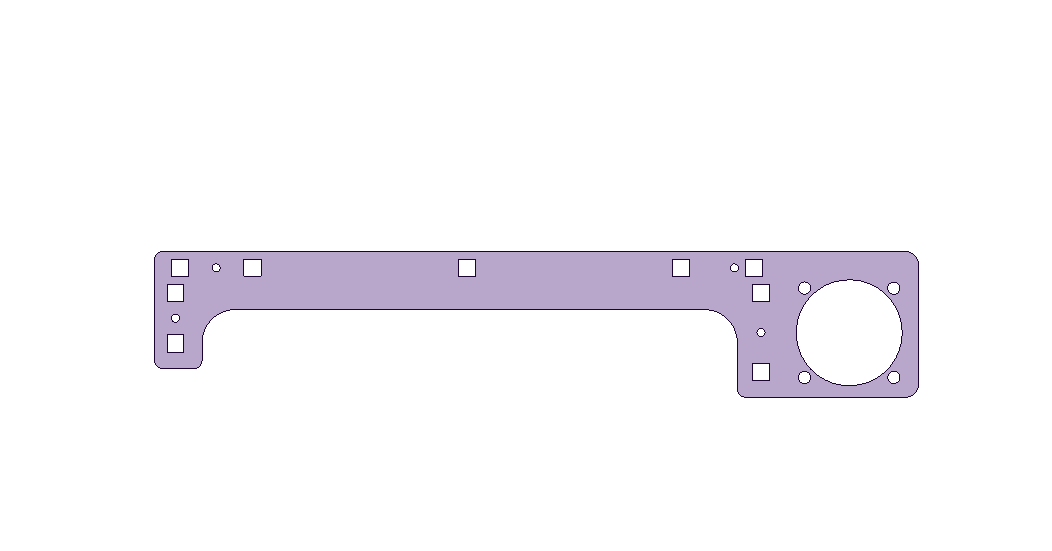

コントロールボードの移設に際し、

側面板について

・基板の固定が束線バンド留めの長方形穴になっていたので、樹脂スペーサー経由のネジ止め(M3)に置き換えるため、丸穴に変更

・電源コネクタが干渉するので切り欠きを追加

・ステッピングモータの配線が駆動軸に巻き込まれないように、外部に引き出す穴を追加

するように変更することにしました。

変更点が多いため、側面板だけは新規にレーザーカットで作成することにします。

側面板を交換するのはいいのですが、

PrintrBotで使われている合板の厚さが6.0mmに対して、一般的に入手できるMDF板の厚さは2.5mm、4.0mm、5.5mmで残念ながら6.0mmはありません。

そこでどうしたものか難儀していたところ、

「100円ショップのMDFは6mmですよ」

とのスタッフさんのアドバイスをいただき、さっそく買いに。

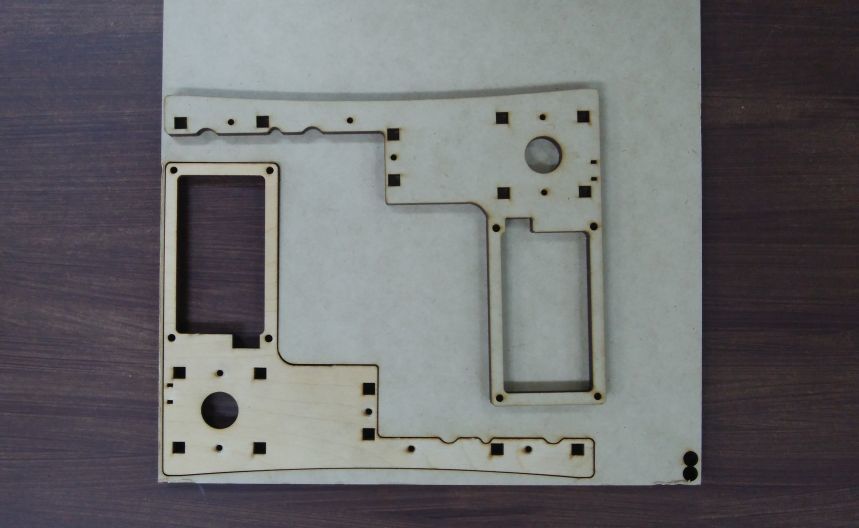

側面板の切り出しはうまくいったのですが、

この様子を見てふと思い立ちます。

「あれ?この切り出した穴に、このまま元の合板をはめ込んで追加工できませんか?」

と思い立ち、スタッフさんにお願いしたところ、あっさりと仕上がります。

自分で提案してなんですが、デジタル加工機だと、こんなこともできるわけですね・・・

部品も揃ったので、

さっそく改造を開始。電源ケーブルの交換や、リミットスイッチへの配線が長くなってしまって届かないなど、いろいろありましたが写真を撮っていなかったので省略します。

なお、電源コネクタはモレックスの5557-04R、リミットスイッチやホットエンド・ヒートベッドのコネクタは同じくモレックスの5051-03、5051-04です。

これらはPC内部の配線用にも使われる汎用品なので比較的入手性は良いです。

レーザーカッターによる板材の切り出しは、

スタッフさんが

「それくらいは手伝いますよ」

と申し出ていただいたので、

「では、次に来るときまでお願いします」

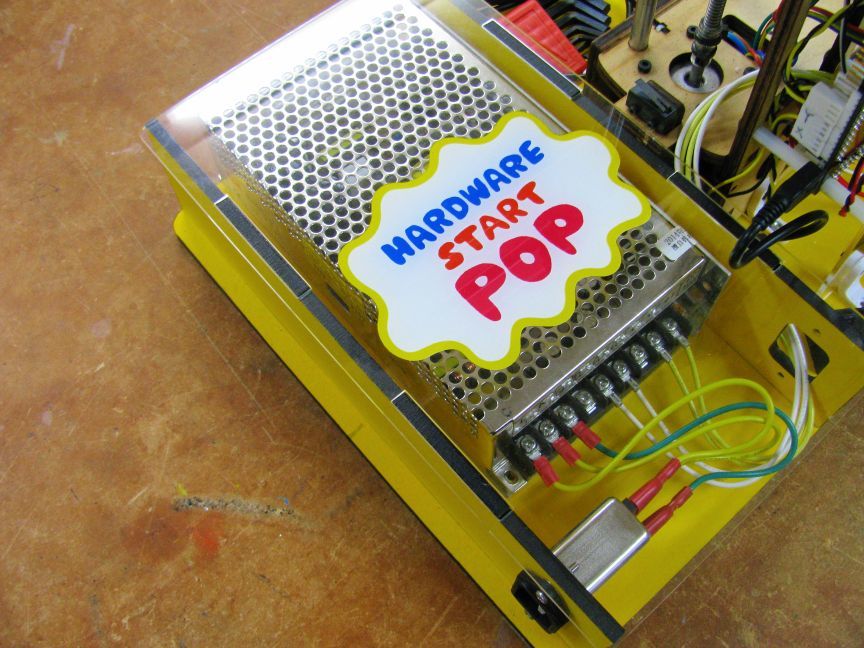

とお任せしていたら、台座部分・電源カバーはこんなポップな仕上がりに。

合板な本体との謎なコントラストが生まれます。

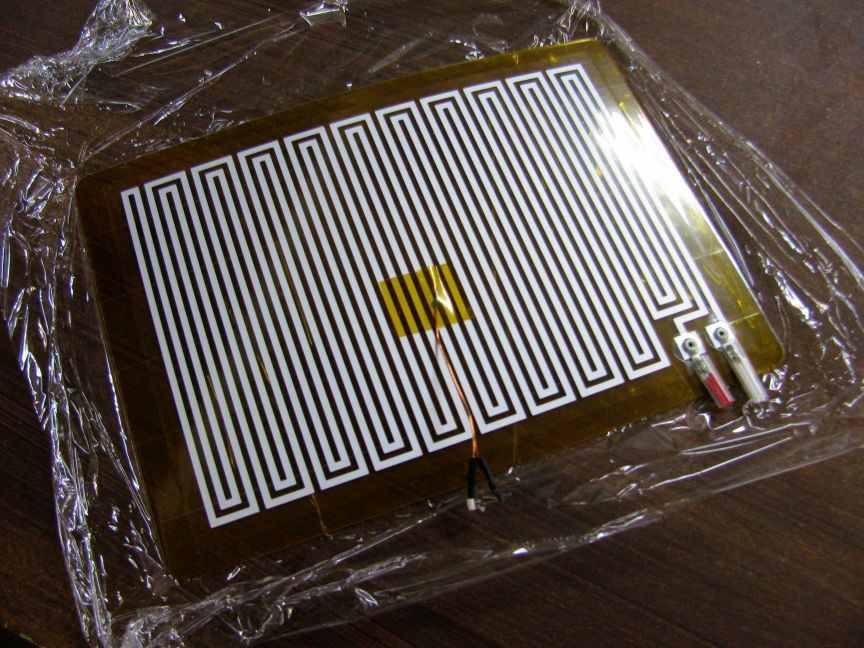

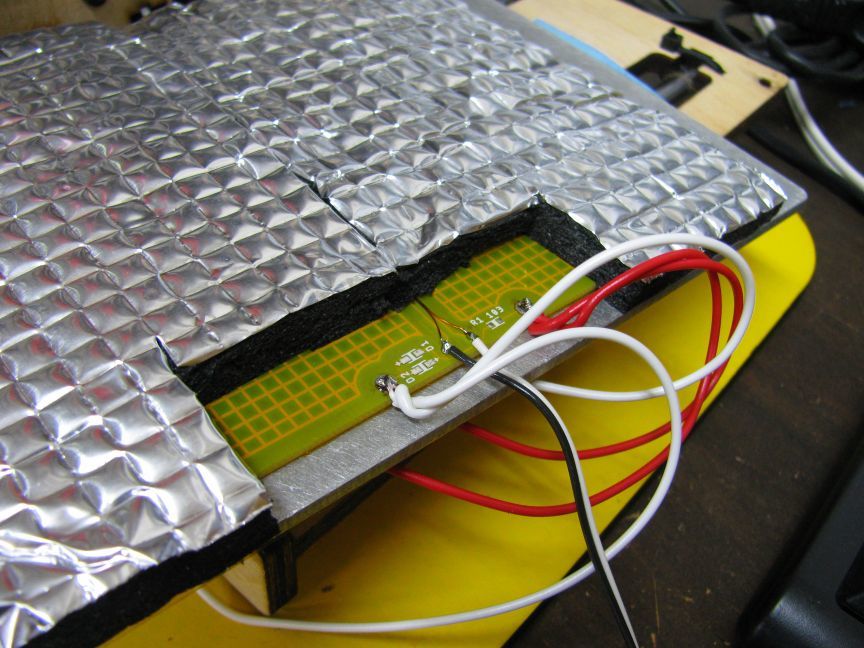

ヒーターの取り付けには、

耐熱性のあるポリイミド両面テープを使用しました。

写真は後述の理由から取り外した後のものです。粘着部を保護するため、ラップに包んでいます。

フレキシブルヒーターの取り付けに際して、

なんとなくパッケージを見てみると、「80℃まで」という表記が・・・

あれ?秋月電子の表記だと使えるっぽいですが。

改めてデータシートを見てみると「ラミネートフィルムの上限温度が80℃」とのことで、これは選定失敗かな、と。少々だまされた気もしないわけではないのですが。

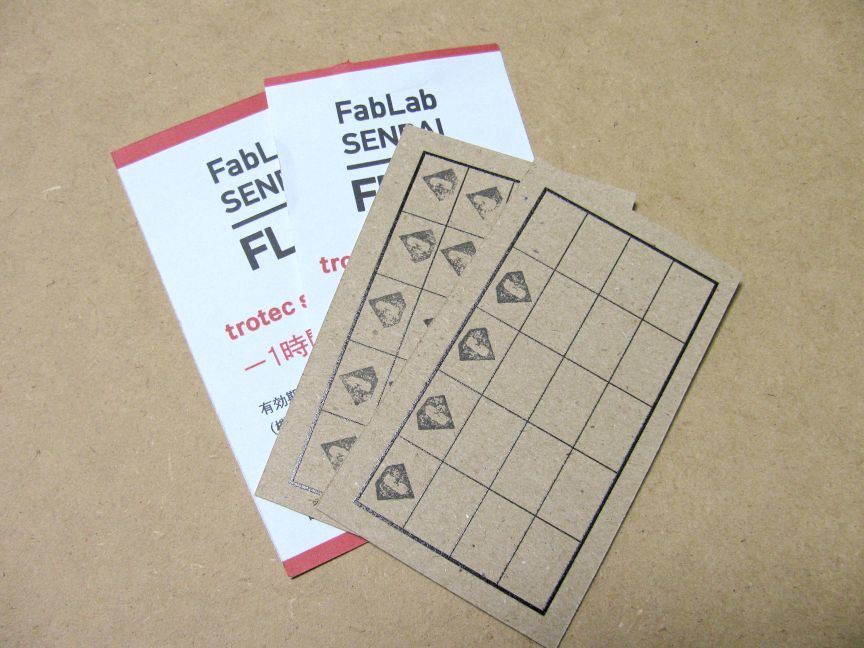

この一連の作業も、

お手伝いの一環として「Chiri-Tsumo」ポイントがもらえ、それがすごい勢いで貯まっていきます。これで引き換えた無料チケットも結構な枚数になってきました。

もはやこうなってくると、ダミ声で「チケット売るヨォ、(それで)3Dプリンタ買うヨォ」ってファブラボ内を練り歩けば、もうそれだけで新しい3Dプリンタが手に入るんじゃないかな・・・?

そんなわけで、

ひとまずABS化改造は完成です。

改造後の3Dプリンタを試用してみて、

いろいろと問題点が浮かび上がってきました。

・ヒートベッドの加熱が遅い(10分程度)

・フレキシブルヒーターの上限温度が80℃だったので長期使用に不安

・保温材としてのコルクシートがすぐ剥がれる

・コルクシートが剥がれることでサーミスタもつられて剥がれて表示温度が不安定になる

・積層・移動速度を遅くすると、それなりに造形がきれいになるものの、そのぶん長時間動作になるためかフィラメントが詰まりやすくなる。

ここまで来ると、

新しい3Dプリンタ買った方が早いんじゃないかな・・・

それでもスタッフさんは、

首を縦に振ってくれないので、検討・設計を続けます。

ヒートベッドについては、

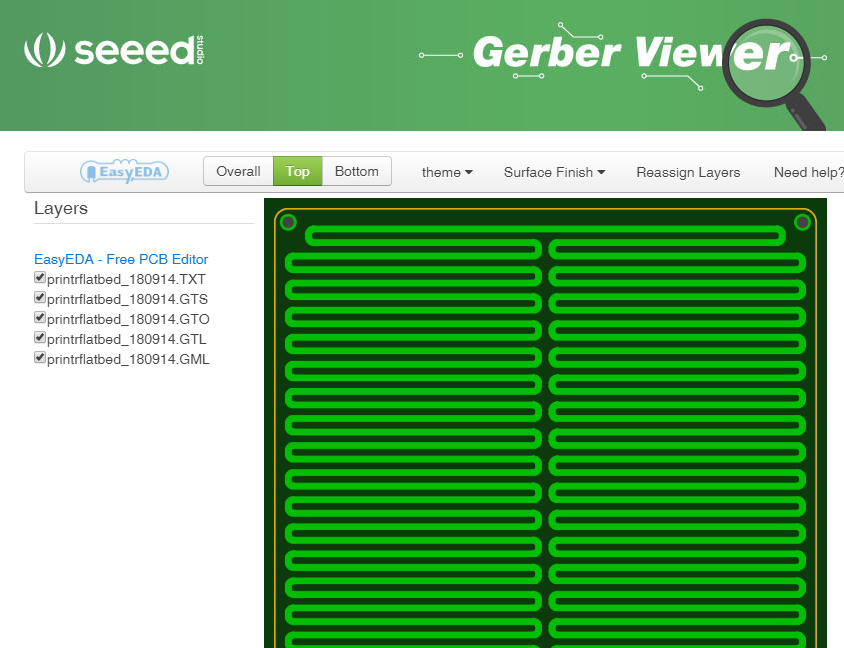

プリント基板ヒーターをイチから設計してしまうことにします。

ちょうど、SeeedStudio/FusionPCBが日本語に対応した特別キャンペーンを行っている最中で、100mm x 100mmサイズの両面基板が送料込みで$7.9なのです。これを利用しない手はありません。

基板設計には、

使い慣れているAutodesk EAGLE CADを使用しました。

配線抵抗は下記のテキサスインスツルメンツの解説サイトを参考におよそ1.2Ω、12V印加時に10A、120Wの発熱を目標に設計しています。この数値は、PrintrBot1401の元の電源が6Aで、交換したスイッチング電源が16.5Aなので、ちょうど増加分である10Aをそのまま全部つぎ込む形にしています。

基板のパターンの持つ抵抗と電圧精度への影響

ホットエンド、ヒートベッドの制御に使用されているFETは、

ネット上での未確定情報にはなりますが、

スペック上はオン抵抗が1.3mΩなので、ヒートベッドのフルパワー10A流したとしても0.13Wの発熱で済むことになります。一般的なTO220パッケージの熱抵抗は50~80℃/Wなので80×0.13=10.4、周辺温度+10℃くらいの上昇であれば放熱器の追加は必要ないとみていいのではないのでしょうか。

発注前に

オンライン上のガーバービューアで再度確認。便利です。

およそ2週間で、

到着しました。

テスターで測ってみると、1.6Ωなので設計想定値に近い値に仕上がってると考えていいのではないでしょうか。

本来であれば、

表面実装のサーミスタを使用する設計ですが、以前購入した秋月電子のサーミスタも使えないことはないので、まずはそれで使用してみることにします。

保温材については、

スタッフさんがアルミ付きの耐熱スポンジを用意してくれていたのでそれを使うことにします。配線部分に異常が起きたときにすぐわかるように、また、ヒーターに連動して発光するLEDを確認するために切り欠いて貼り付けています。

面積の割に、

120Wという高出力設計のため、ヒートベッドの加熱が100℃まで180秒という早さ。温度制御が発振、ハンチングを起こしています。あきらかにPIDパラメータの修正が必要なのですが、これにはファームウェアを書き換える必要があり、いまとなっては難しいことなのでこのまま使うこととします。

フィラメントが詰まってしまう問題は、

何回か出力してみてわかったのは、エクストルーダーが全体的に触れないくらい熱くなることです。

最終的には手で触れないくらい、

エクストルーダ全体が過熱してしまい、そのためフィラメントが軟化しまうことが考えられます。そして、ちょうどエクストルーダと、ヒートブレイクのすり鉢状になった隙間に詰まってしまうのでは無いかと考えられます。ヒートブレークは耐熱性エンジニアリングプラスチックのレニー製なのですが、これも上下から温められて結構な温度になってしまっています。

このように、

エクストルーダの台座部分には、富士山型のフィラメントガイドがあります(組み立てマニュアルから抜粋)。おそらく後付けでガイドがついたのだと思われますが、これ自体は一定の効果があるものの、依然としてエクストルーダ全体の発熱はそのままなので、根本的な解決になっておらず、結局フィラメント詰まりが発生してしまうのだと考えられます。

また、エクストルーダの過熱にともない、フィラメントガイドも過熱するわけで、むしろフィラメントを軟化させてしまう一因になっている可能性すらあります。

対応策としては、

まずエクストルーダの、特にステッピングモータを冷却するべきなのではないかと考えました。そういえば、Makerbot RepilicatorシリーズのエクストルーダやMK8エクストルーダにはヒートシンク付きファンで冷却する機構が備わっています。なるほど、そのためか・・・と今更ながらに理解しながら、とりあえずエクストルーダ上面からファンで強制空冷するのが簡単ではないかと設計を検討してみます。

前回と同じ手法で、

Y軸上部の合板を延長して40mmファンを固定するように再設計しました。

今回は、

100円ショップの6mmのMDFを忘れてしまったため、在庫のある5.5mmのMDFでも問題ない部分でもあるので、それでお願いしたところ、

「6mmありますよ~」

とのこと、それで出てきたのが6mmの乳白アクリル板。

えっ、アクリル板・・・?

聞けば使い道が無かった長期在庫品なんだとか。

取り付け部分が上面だけに、3Dプリンタの見た目が一気に変わってきます。

そろそろ原型がわからなくなってきました。

ファンの風を当てただけでも、

エクストルーダの過熱は抑えられるようで、長時間使用しても手で触れるくらいの温度に落ち着きました。念のため、ステッピングモータにヒートシンクを付けて、さらに温度が下がらないか追加で調査する予定です。

最終的にABSフィラメントを、

使えるように改造し終えたのですが、そういえばFabLab Sedaiさんに肝心のABSフィラメントがまだありません。

「気になっていたのですが、ABSで何か作る予定なんですか?」

とそれとなく尋ねてみると、

「特にないんですが、会員の方から『ABS使えないんですか?』って結構聞かれるんですよね、それで・・・」

との返答。なるほど。

でも、正直、

「ABSフィラメントなら、これで使えますよ!」

と満面に笑みでこの改造3Dプリンタ渡されたら・・・と思うと微妙な気持ちになります。

というところで、

ちょうどコンテストの締切日ということもあって、この夏と言うにはちょっと遅い自由研究はここでいったん完了としています。

FabLab SendaiさんがABSフィラメントを手に入れたりして、なにかあればコンテストに関係なくプロジェクトを再開する予定ではあります。

でもやっぱり、

3Dプリンタ新しく買うべきなんじゃないかな・・・?