分解するのは防犯ブザー

分解するものを用意する。

ドライバーなど分解で使うものも用意する。

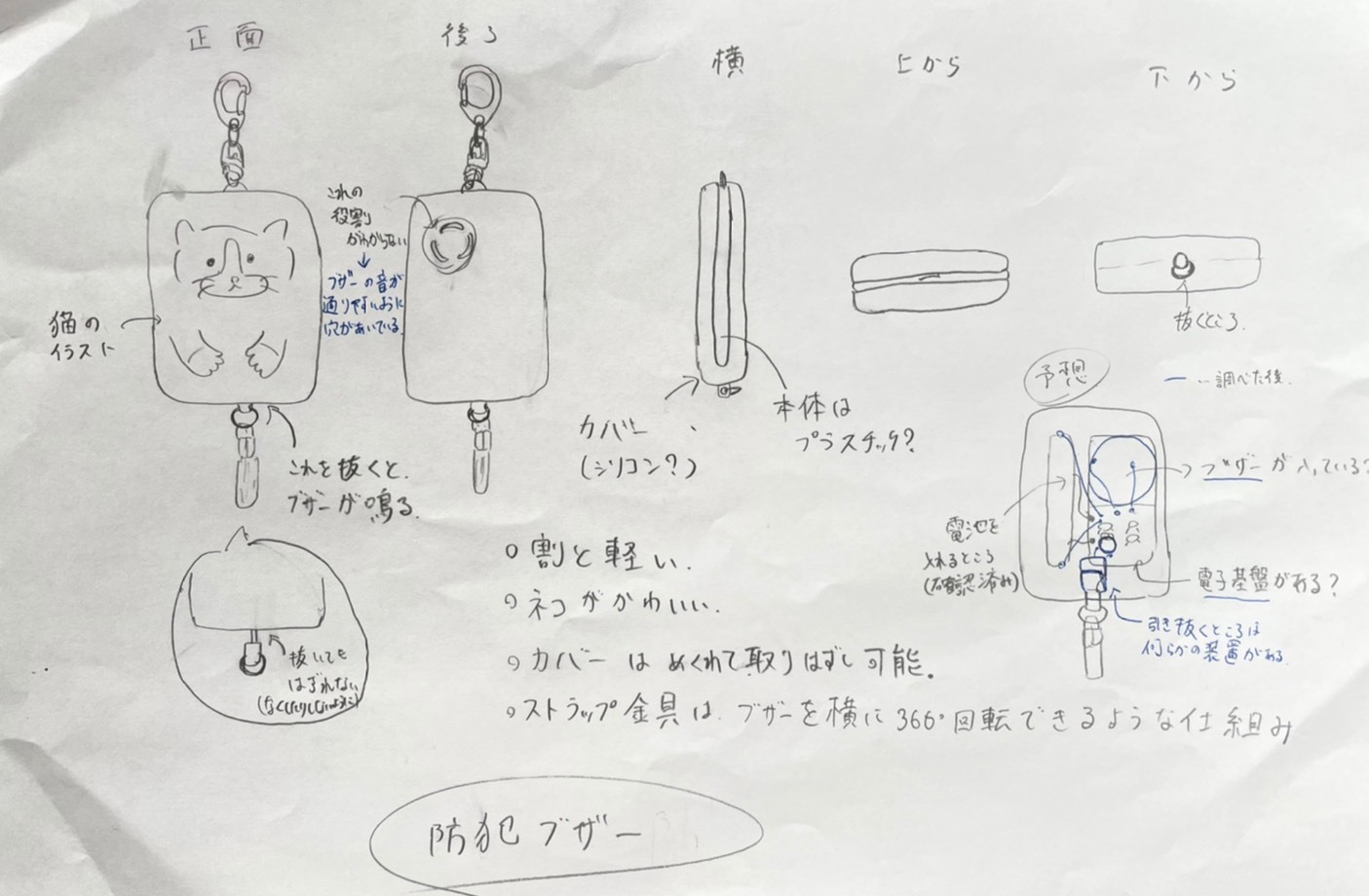

外観からの観察スケッチ

正面は猫のイラストが描かれている。

後ろはブザーが鳴り響きやすくするためだと思われる3つの穴がある。

本体は白いプラスチックでグレーのカバーに包まれている。

引き抜くとブザーがなる栓は紛失しないように抜いても外れない仕組みになっている。

全体的に軽めでカバーは簡単に取り外せる。上のストラップ金具はブザーを横に360°回転できる仕組みになっている。

片方には電池を入れるスペースがある。

中身の予想として、電池を入れるスペース、右側には上からブザー、電子基板が入っていると考えられる。

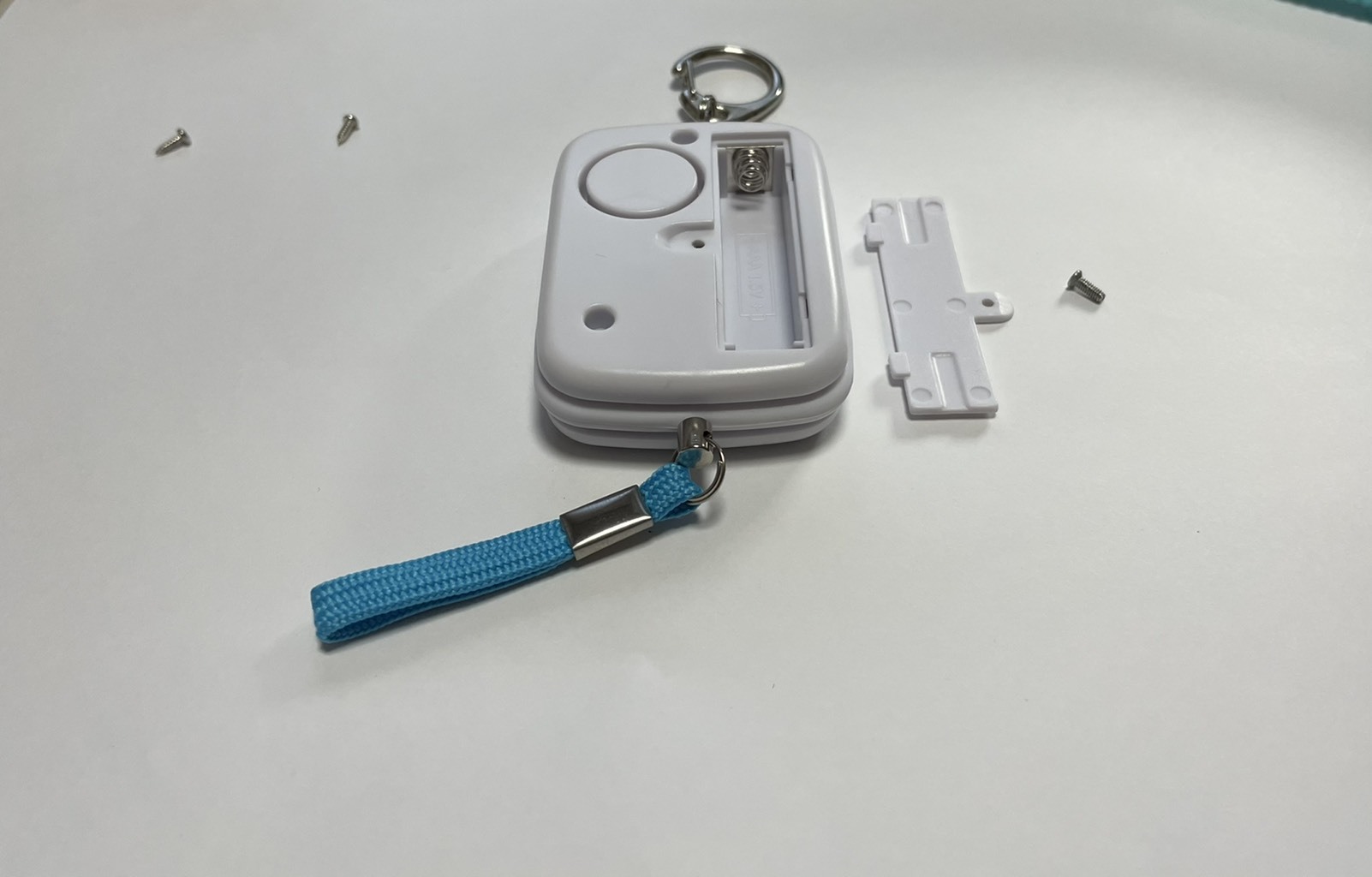

カバーを外す

この防犯ブザーはシリコン製のカバーがついているのでそれを外す。

カバーはめくれるように外すことができた。

ネジを外す

裏側にネジがついているところが見られた。

右側のは電池を入れるところ、左側は本体を閉めるためのネジだと見えた。

これを外していく。

ネジを外す(右側)

電池を設置するところの下には、本体の閉めるためのネジがあったのでそれを外す。

電池のためのネジは長く、本体のためのネジは短かった。

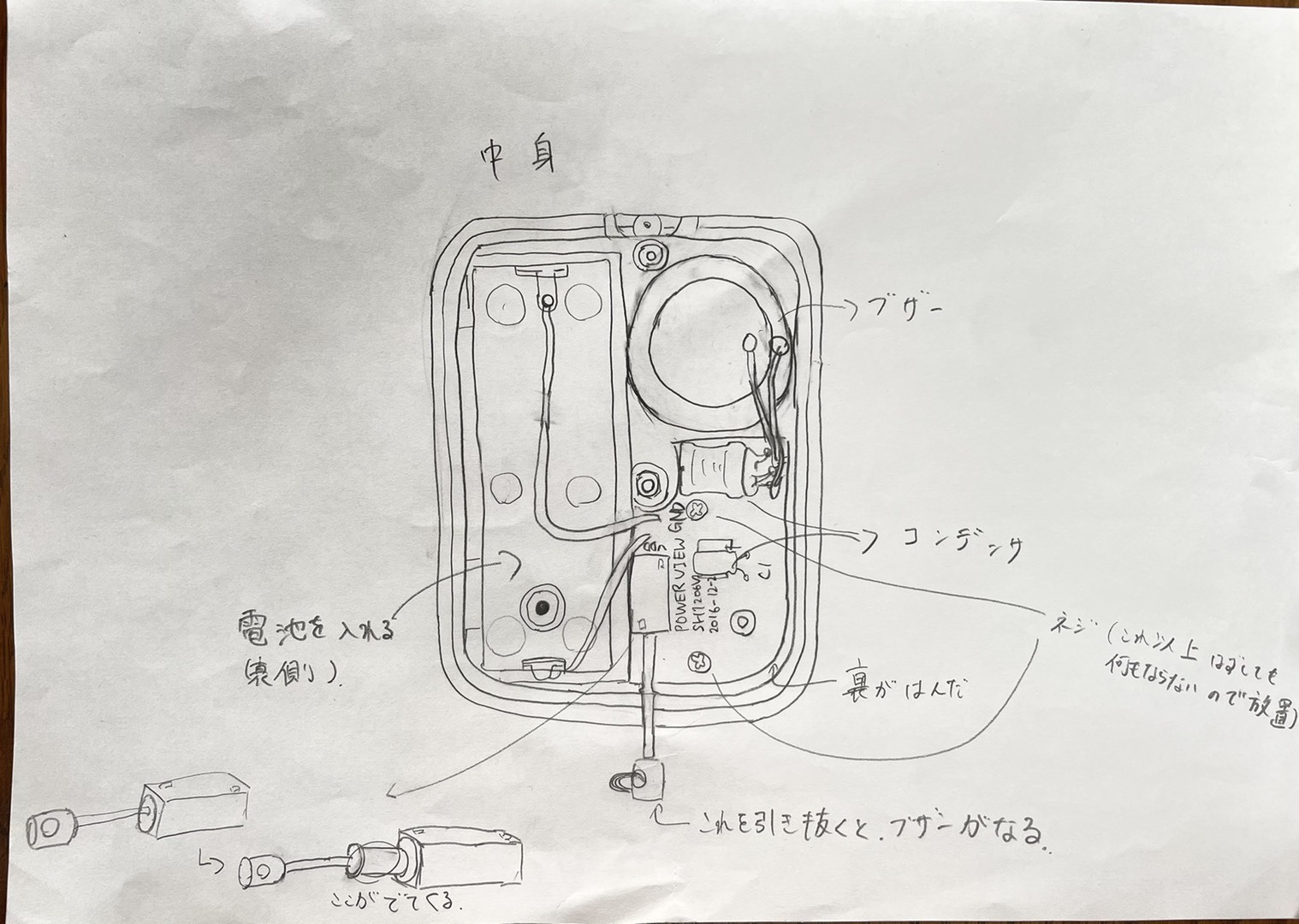

本体の中身

本体の中身は写真から見て左側に電池を入れるところ、それを右下の電子基板につないでいる導線。

その電子基板から右上にある丸いブザーへ導線がつながっている。電子基板にはコンデンサが2つ見られる。電子基板の下側には、引き抜くための栓がある。これもおそらく基盤の裏側でつながっている。

本体中身とその観察スケッチ

本体の中身はよく見ると上記の記述とネジが2つあるがこれは外したところで電子基板が分解できるわけでもないので放置した。(おそらくこのネジを外すと電子基板は力尽くでなら外せるようになるがそれをやると元に戻せなくなる。)

引き抜ける栓の機構を注視したが、棒が伸びるのではなく元々黒いところの中にはもう一つ繋がっている別の太い棒が入っていて、引き抜くとそれが出てくるようになっている。

模造

引き抜くとブザーがなる栓の機構に注目して段ボールで模造した。

構造は引き抜くための取手の部分そこに連なって細長い棒の部分、基盤にくっついている

黒いボックスから出てくる太い棒、黒いボックスとなっている。

段ボールに細かい切れ目を入れて巻いて円柱にしてそれぞれ両面テープで繋げっていった。

黒いボックスの中は棒を出し入れするスペースとその棒を止めるための物が入ってるとわかった。今回はそれを太い棒にさらに段ボールを巻いて再現した。