経緯

コロナウイルス感染対策のためアルコール消毒を頻繁に行うようになっている現状で、アルコール消毒は確かに有効だろうが、アルコールで消毒する際に皆が同じポンプに触れることで接触感染してしまっているのではないかと疑問に思った。

ポンプにアルコールでは消毒できないような菌を持った保菌者が触れた場合、そのポンプ事態が感染源となってしまうのではないかとも思い、自分はいつもポンプを押して消毒することをためらっていた。

提案理由

本当にたまに自動でアルコールが噴霧される設備を見つけると積極的に消毒する気持ちになる。クラスの友人たちや親族に聞いてもそのような意見がとても多かったので、もし簡単で安価に手で触れずに消毒ができるものがあれば、町の中でも、もっと積極的に消毒する人が増えるのではないかと思い、今回の手を使わずに噴霧できる装置を提案することにした。

現状

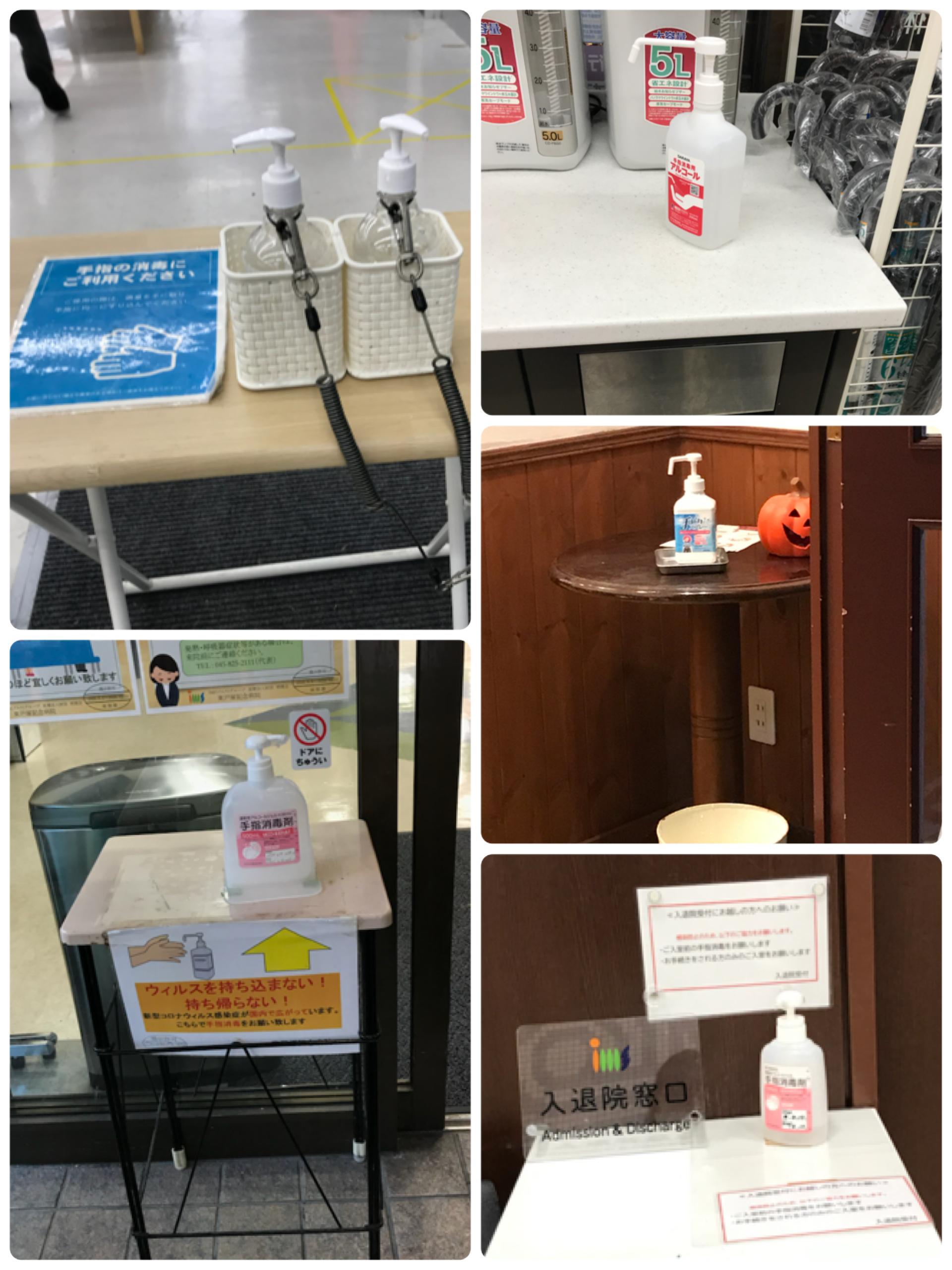

現状どのような形態でアルコール消毒が設置されているのか調べるために街中を散策したところ、大体が写真のようにアルコール消毒ポンプを設置しているのみ。

参考として

イオンのトイレに設置されているポンプが電池式のもので人感センサーで手が近づいたことを検知して噴出するものだった。

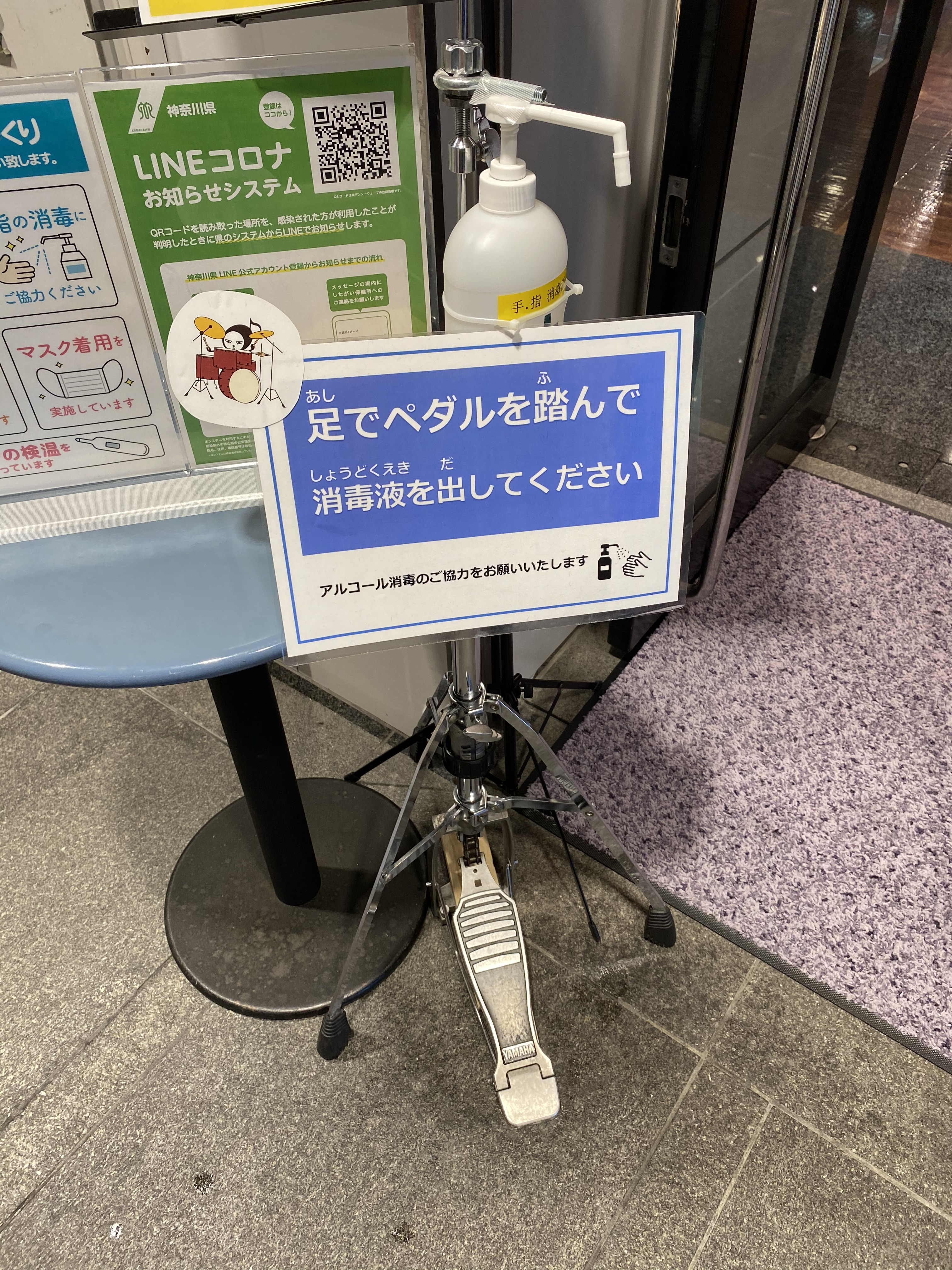

ヤマハ横浜店にあるポンプがハイハット(ドラムセットの一部)のスタンドからシンバルを外して固定したもので、足で踏むと、アルコールが噴出されるようになっていたので、これは人力ですごく良いなと思った。

ヤマハ横浜店にあるポンプがハイハット(ドラムセットの一部)のスタンドからシンバルを外して固定したもので、足で踏むと、アルコールが噴出されるようになっていたので、これは人力ですごく良いなと思った。

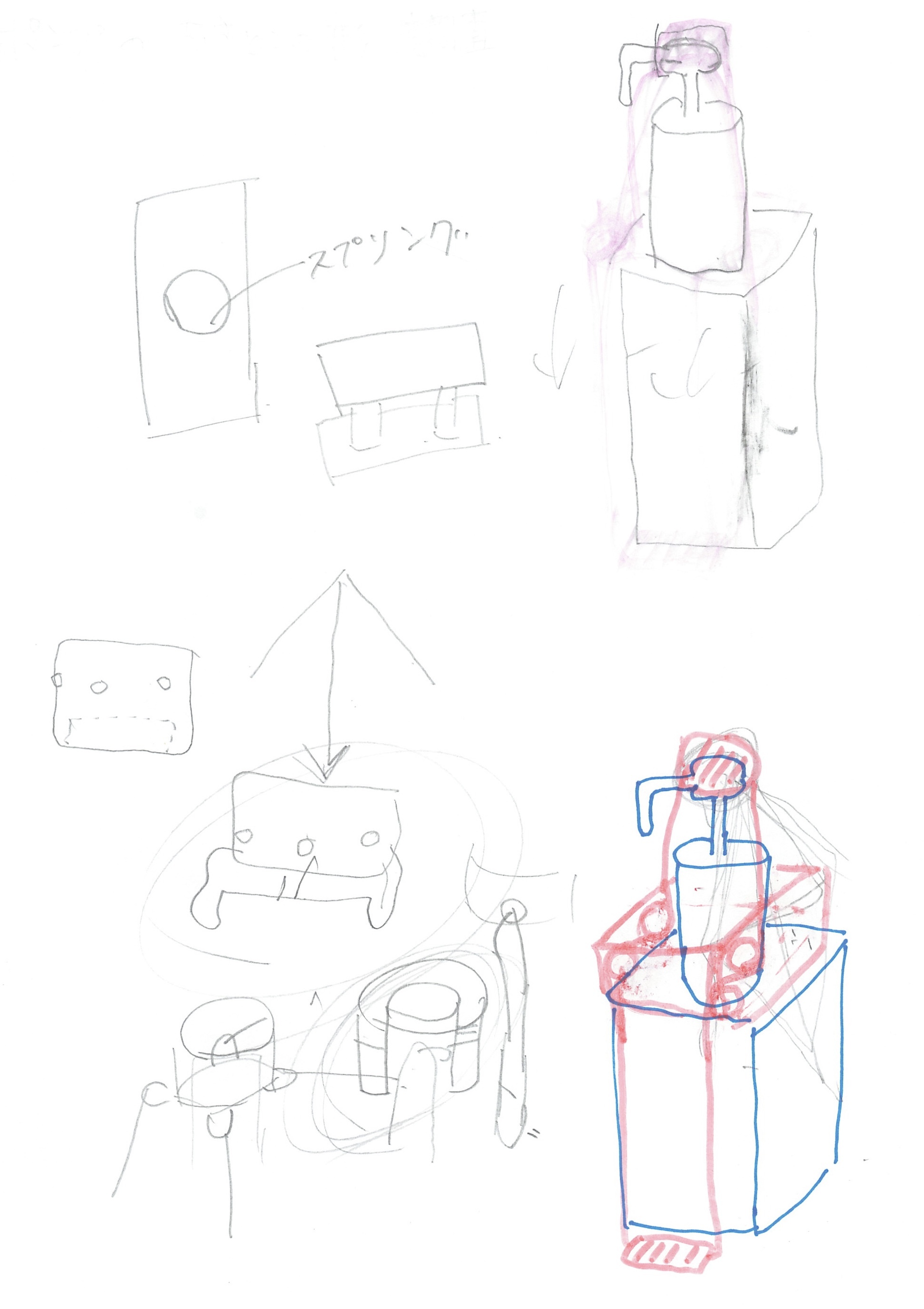

設計素案

電池式・足踏み型の2つが可能性として挙げられましたが、応用性や簡単さの観点から考察すると電池式よりも足踏み方式の方が良く、電動の自動で噴霧する装置は3000円程度で購入できるので、3Dプリンターで印刷した部品があるだけで、手軽に作れることを前提に考えた。

試作①

ポンプそのものの押し戻す力だけで戻るように部品は軽量であること。

なるべく小さな力で押せるよう、滑車の力を用いる。

ポンプの押し戻す力の負担にならないよう、足の部分は自力で戻るスプリング方式にする。

プーリーは手に入りやすく手軽なボビンを用いる。

紐は当初、軽量化の観点からテグスを使用

計測

汎用性の高いものにするため、いくつかのアルコール消毒ポンプの大きさを計測し、それに合わせてカゴの選定等を行った。

モデリング

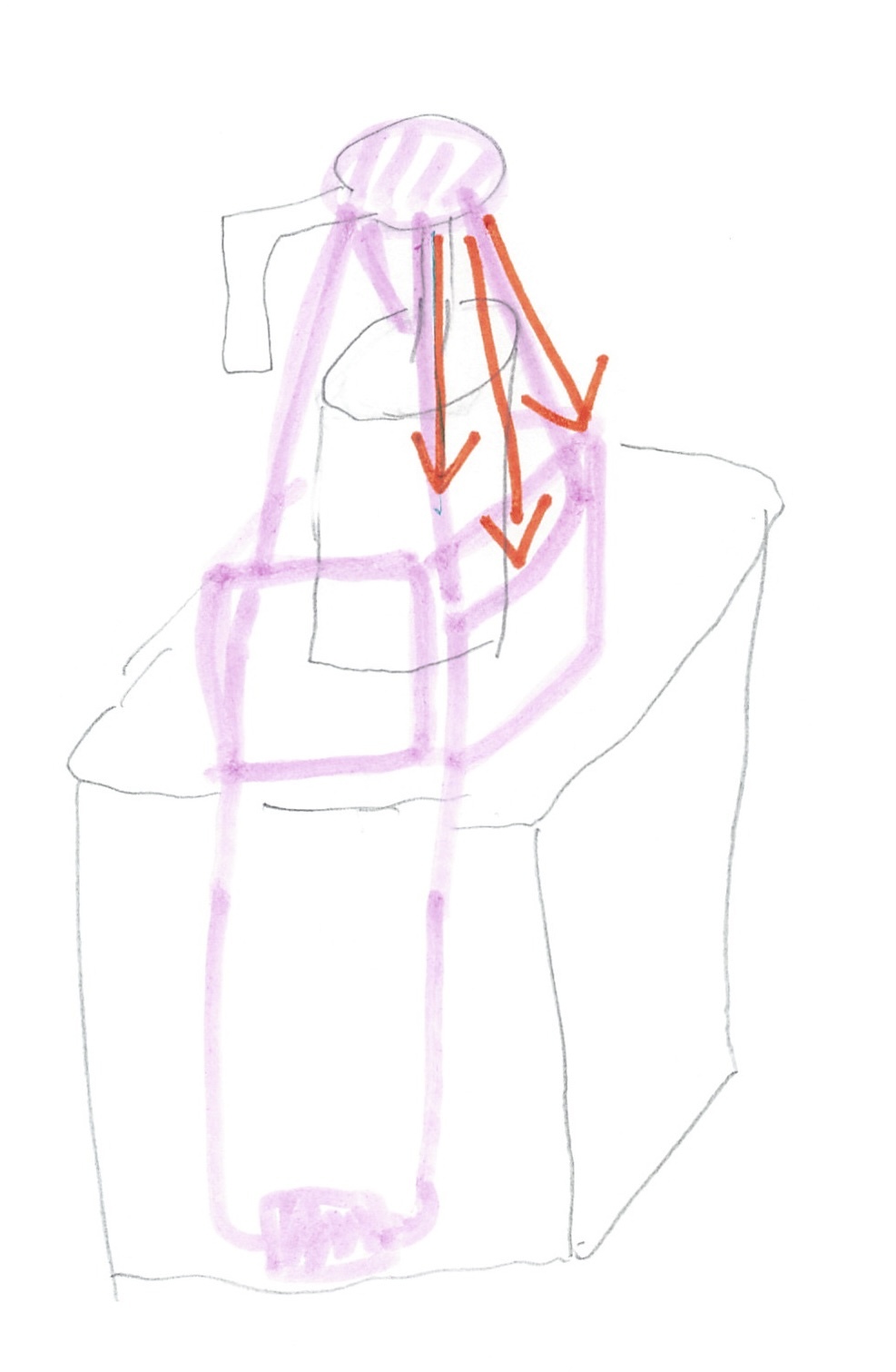

アルコール消毒ポンプ押すために必要な圧力を分散するバランサーキャップは力を均等に分散させるため円形で設計

下に向かって力を合成できるように違う方向から引けるような穴を4つ付ける。

手押しポンプの上部のサイズを5種類計測したところ、直径2.5cm~3.5cmだったので、内径3.5cmにする。

軽量かつ強度が保てるよう、上部と側面の厚みを変える。

(上部1.5mm・側面1mm)

アルコール消毒ポンプのノズルに当たらないようにするため一部分は切り取る形状にした。

(実測値に合わせた大きさ)

3Dモデリングデータ(stl)

下に向かって力を合成できるように違う方向から引けるような穴を4つ付ける。

手押しポンプの上部のサイズを5種類計測したところ、直径2.5cm~3.5cmだったので、内径3.5cmにする。

軽量かつ強度が保てるよう、上部と側面の厚みを変える。

(上部1.5mm・側面1mm)

アルコール消毒ポンプのノズルに当たらないようにするため一部分は切り取る形状にした。

(実測値に合わせた大きさ)

3Dモデリングデータ(stl)

造形

3Dプリンタを用いて印刷し、4時間ほどで完了した。

(色は乳白色のままのほうが清潔感があると考え、無着色にした)

(色は乳白色のままのほうが清潔感があると考え、無着色にした)

研磨

仕上がったものは、支柱部分をペンチで切り取ったのちプラスチックやすりで研磨し表面を滑らかにした。

考察

滑車に大きな負担がかかることがわかり、改良を重ねたがボビンのプーリーを完全に固定して回転させることは困難であった。

バランサーキャップから違う方向に向いた力を下向きに合成できていなかった。

ペダルについて

スプリング方式のペダル部分はスプリングの角度が難しく、負担がペダル以外の方向にかかってしまい、破損してしまった。

実物

設計通り制作し、写真のとおりになった。

(写真はペダルなし)

試作②(完成形)

ボビンに摩擦を発生させるために輪ゴムを巻いてみたが回らなかったため、タコ糸に変更

バランサーキャップから出た紐の力が違う方向に向かうよう直接カゴに通した。

ペダル部分の紐が安定しないので、紐の縄跳びにコイルが付いていたことを思い出し、コイルを通した

実物

修正の結果、写真のとおりになった。

考察

バランサーキャップから出た紐を直接カゴに通したことによって、うまく下向きに力を合成することができ、結果、滑車を通さなくても簡単にポンプを押すことが出来た。

ペダル部分の紐にコイルを通した結果、安定した。

また、コイルを付けてもポンプは自力で戻ることが出来た。

結果として

最小の部品で目的を達成することが出来た。

全体を通して

必要となった物

・カゴ(ダイソー)

・タコ糸

・スプリング(1.0×11.0×58.0)

(ハサミ)

制作環境

3Dモデル制作:AutoDesk Tinkercad