アイデアが生まれるまで(共創の場づくり)

「三陸さんまイヤホン」の元となったアイデアは、復興庁主催のFw:東北Weekly(フォワードとうほくウィークリー)のイベントとして、東京・日本橋で開催された「食の共創で生み出す地域ブランド」のミニアイデアソンで生まれました。

Fw:東北Weeklyは、東日本大震災の被災地で復興創生に挑む人々をゲストに招き、彼らの活動を広く知ってもらい、自分が関われるためのつながりときっかけを生む場として開催されています。

この回では、岩手県大船渡市からさんまのブランド化を仕掛けている松川さんと及川さんにお越しをいただき、「さかなグルメのまち大船渡」からさんまの個性を引き出すアイデアを出し合う場となりました。

大船渡とさんまについてのインプット

まず、大船渡の町や現地で水揚げされるさんまについての理解を深めるために、現地から招いたゲストからお話を伺い、取り寄せたさんまを実際に味わいます。

集まった人たちでアイデアを出し合う

大船渡のさんまを題材としたアイデアとストーリーを考えます。さんまグッズやさんまを食べるツアーなど、さまざまなアイデアを考え、そのアイデアが人々の意識や行動にどんな豊かさを生み出すのかをストーリーをつくります。

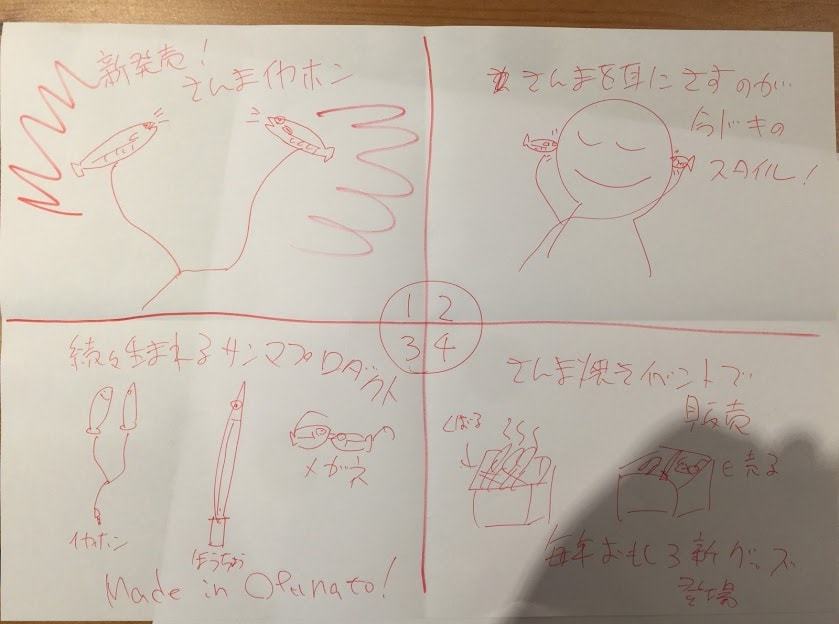

アイデアをスケッチに描く

考えたアイデアとストーリーをスケッチに描きます。今回は4コママンガで使われる「起承転結」の形式で、

- 商品・サービスのアイデアを描く(起)

- その中身をさらに説明する(承)

- そこから起こる新たな出来事を描く(転)

- その結果、何がもたらされるのかを描く(結)

アイデアをシェアして、コミットを宣言する

その場で考えたアイデアを参加者同士でブラッシュアップしながら、アウトプットとして描いたアイデアスケッチを全員で閲覧しあってシェアします。最後に、LIKEorJOINカードを掲げて、実際にアクションを起こしたい人は「JOIN」(「大船渡のさんまの活動にコミットします!」の意)を宣言します。ここで生まれたアイデアは、だれでも自由に使うことができます。

3Dデータをつくる

「三陸さんまイヤホン」のアイデアを具現化するために、さんまの形のホルダーを3Dプリンタで出力して、既存のイヤホンに装着することにしました。イヤホンの製造も検討しましたが、最も早いプロトタイピングとして、イヤホンは100円ショップで購入できる既製品を用いて、さんまの部分だけ制作しました。

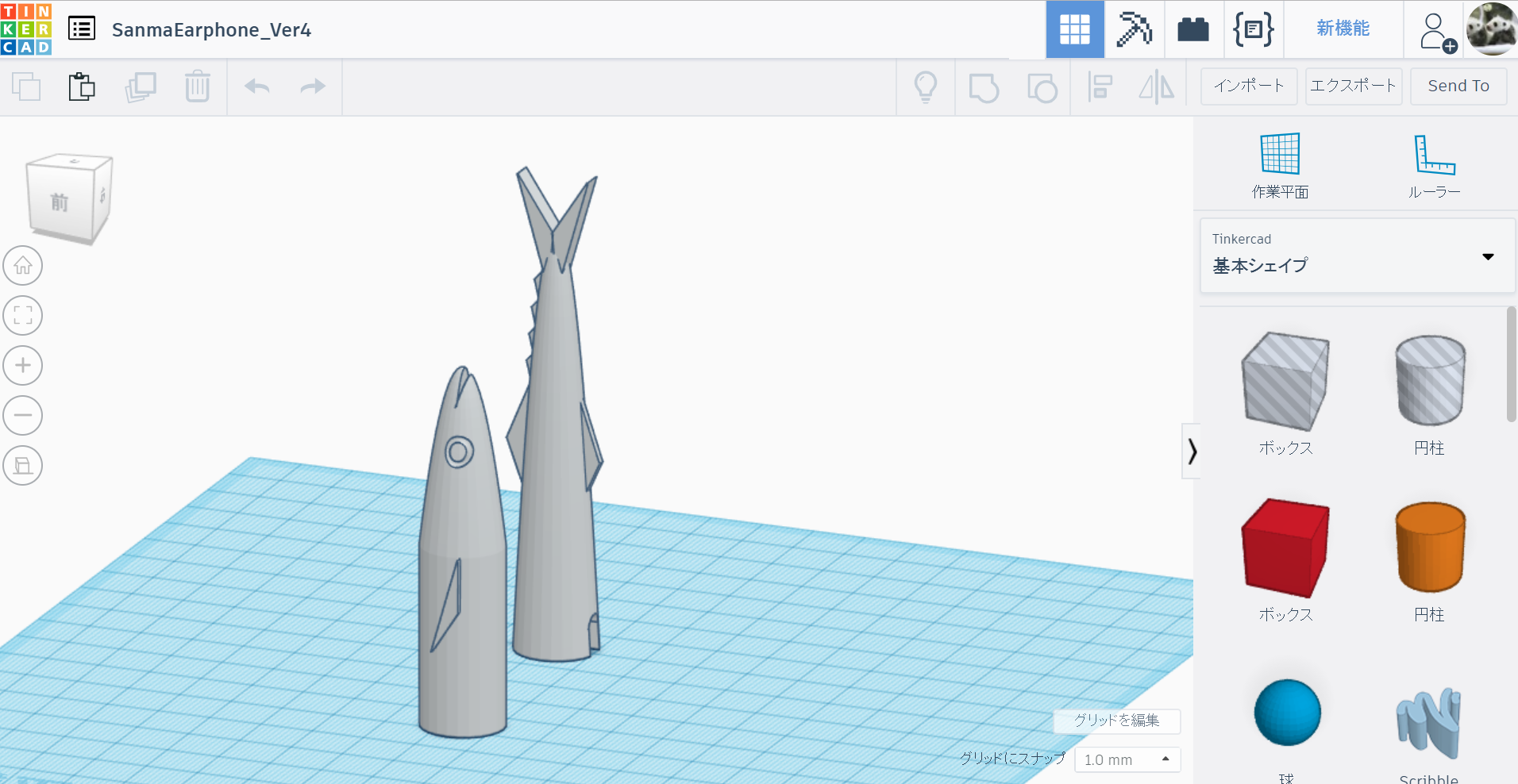

TINKERCADでデータをつくる

平易な手段でデータをつくるために、3DのモデリングはTINKERCADを使用しました。さんまの造形はすべて、TINKERCADに置かれている円柱、円錐、三角形、パラボラなどの立体図形の組み合わせで行っています。

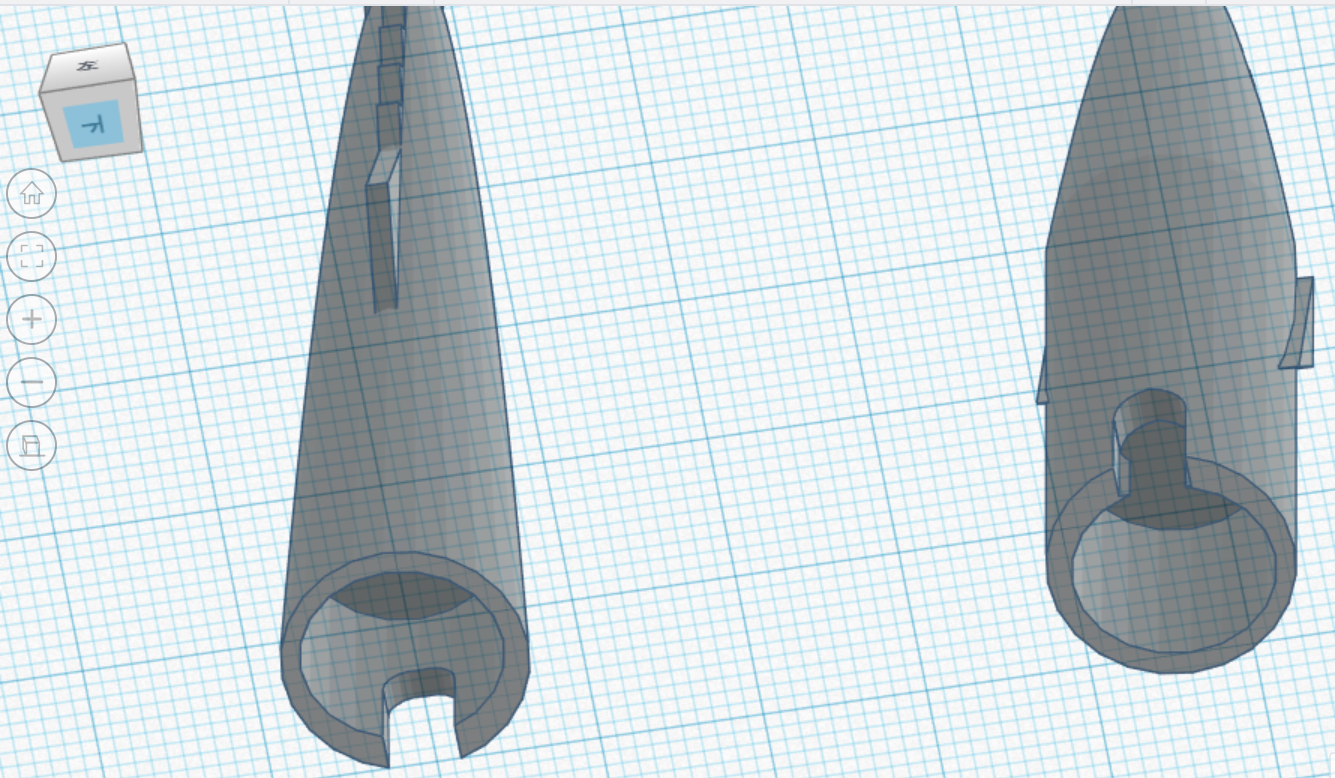

サイズを整える

データを作りながら、実際に装着をするイヤホンのサイズにあわせて装着部分のくぼみの長さなどを調整します。また、イヤホンが外れないようにするためのストッパとなるリングもつくります。さんまのボディの外周にぴったりはまるサイズでリングの半径を設定します。

データを公開する

つくったデータをTINKERCADのサイト上に公開します。

さんまを出力する

モデリングしたさんまを3Dプリンタで出力します。3Dデータのさんまは、豊漁不漁関係なく、年中いつでも収穫することができます。(ただし、耳に刺す用なので食べられません)

3Dプリンタのセッティング

今回使用した3Dプリンタは、Winboのスーパーヘルパー SH-155Lという機種です。3Dプリンタを使うのが初めてだったので、FabLab Shinagawaで推奨いただいた安価で使いやすいものを購入しています。マニュアルに沿ってセッティング作業を行います。

フィラメントは、1.75mm径のPLA 樹脂をAmazonで購入しました。

3Dプリンタでデータを出力する

TINKERCADで作ったデータを、3Dプリンタで出力。さんまは、頭側としっぽ側に分かれるように胴体が2つに分断されているため、分断した部分から積層するような向きにしています。

イヤホンを装着して耳に刺す

さんまを出力したら、いよいよイヤホンとドッキングさせます。耳に刺さる瞬間がやってきます。

イヤホンを装着する

100円ショップで買ったイヤホンを、さんまの胴体の切断部分に装着します。くぼみにイヤホンを埋め込み、ストッパ用のリングで蓋をします。

さんまを耳に刺す

イヤホンを装着すると「三陸さんまイヤホン」の完成です。早速イヤホンを耳に付けてみます。さんまが耳へと突き刺さる新しいシーンの誕生です。

【NEXT STEP】三陸さんまイヤホンから「大船渡さんまイヤホン」へ

アイデアソンで生まれたアイデアのプロトタイプを、生まれて初めて扱う3Dプリンタで制作しました。題材は地域の産品であり、震災からの復興創生の活動として起こしたアクションでもありました。それらは次のような意味を持ちます。

- アイデアを出した者が、自らプロトタイピングできた。

- 3Dプリンタが、地域へのアクションを後押しした。

- 復興創生の共創の場に実践の機会をもたらした。

三陸さんまイヤホンを、地域の支持を得て「大船渡さんまイヤホン」へ改良・進化させるのが、次のステップです。アイデアを実装へと走らせる情動が、スキルの要求という壁を越えた瞬間を、だれもが味わえる社会を目指して。