回路部分の作成

FabLab鎌倉の山本さんに見本を作って頂きました。

ここから僕が色々と改良していきます。

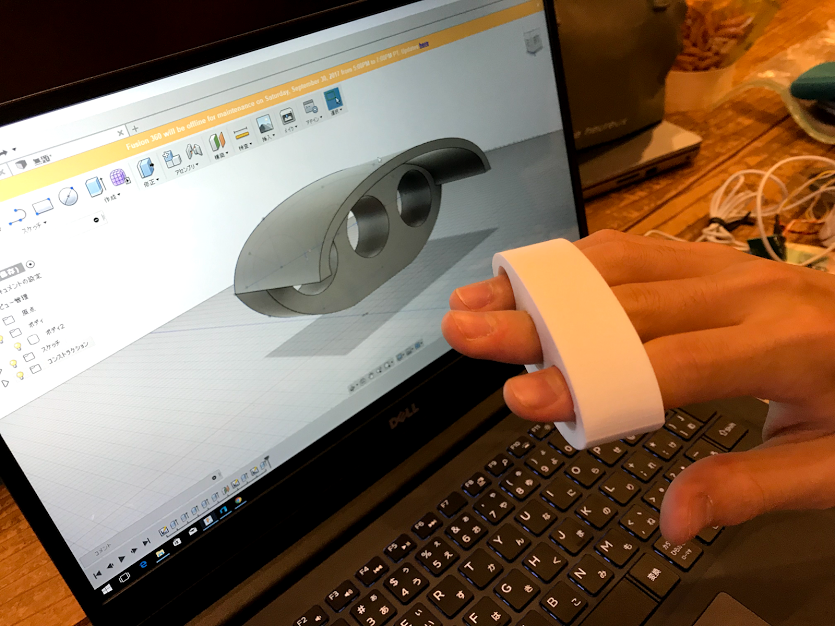

手の装着部の作成

プリントしてみた

先程作ったデータを3Dプリンターを使って作りました。

3Dプリンター)Afinia

入らない...

せっかく作ったのに、手に入りませんでした...(泣)

失敗はつきものだなぁ...

演奏してみた

イメージっぽくなってきました

タッチセンサーの改良

タッチセンサーが大きかったので小さいタッチセンサーに変えることにしました。

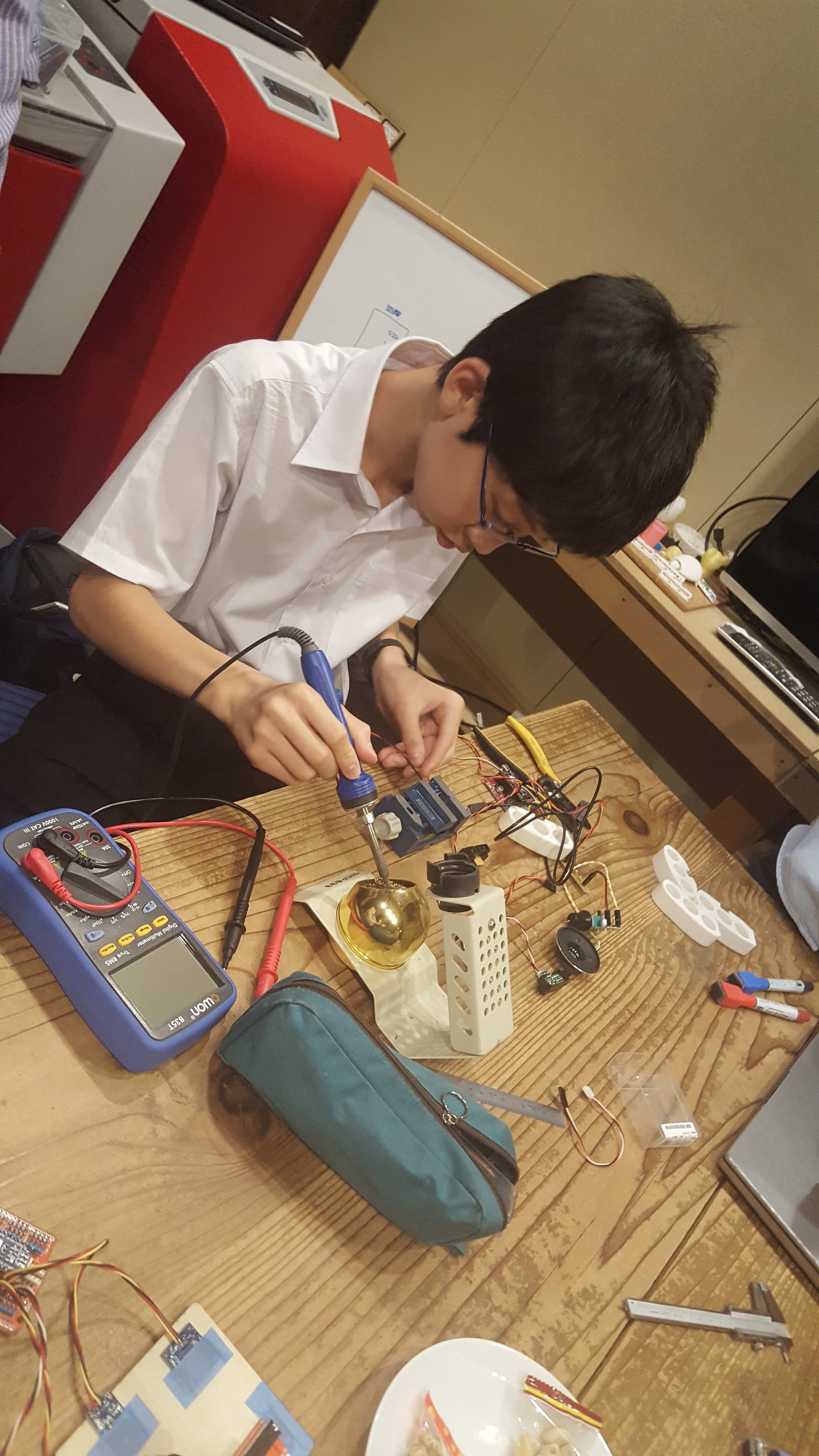

初めての ”はんだ付け”

人生初のはんだ付けです。はんだこての先端が200度以上と聞き驚きました(正直初めは怖かったです...)

山本さんに教わりながら行いました。

改良できた

無事はんだ付けできました。

初めてにしてはまぁまぁかなぁと思います。

はんだ付け楽しい!!(意外とハマりました)

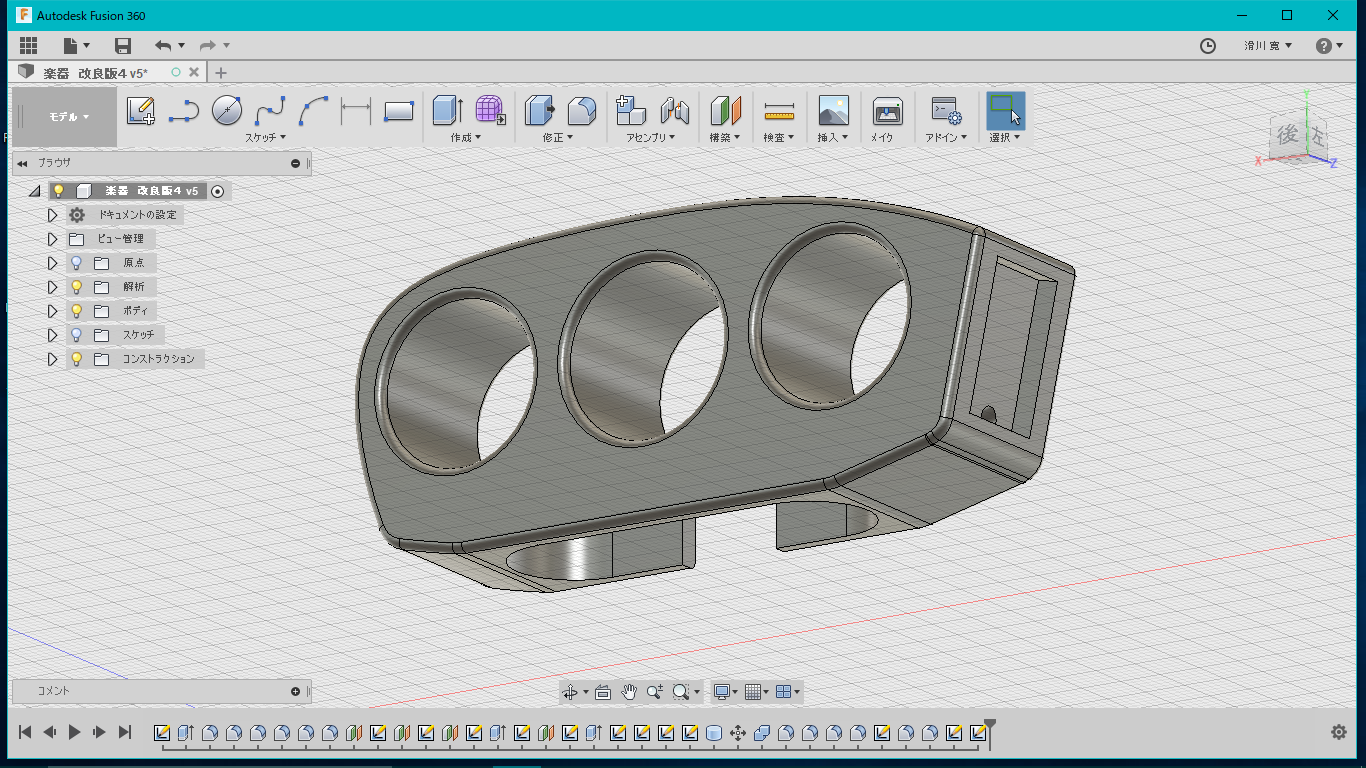

手の装着部の改良 ①

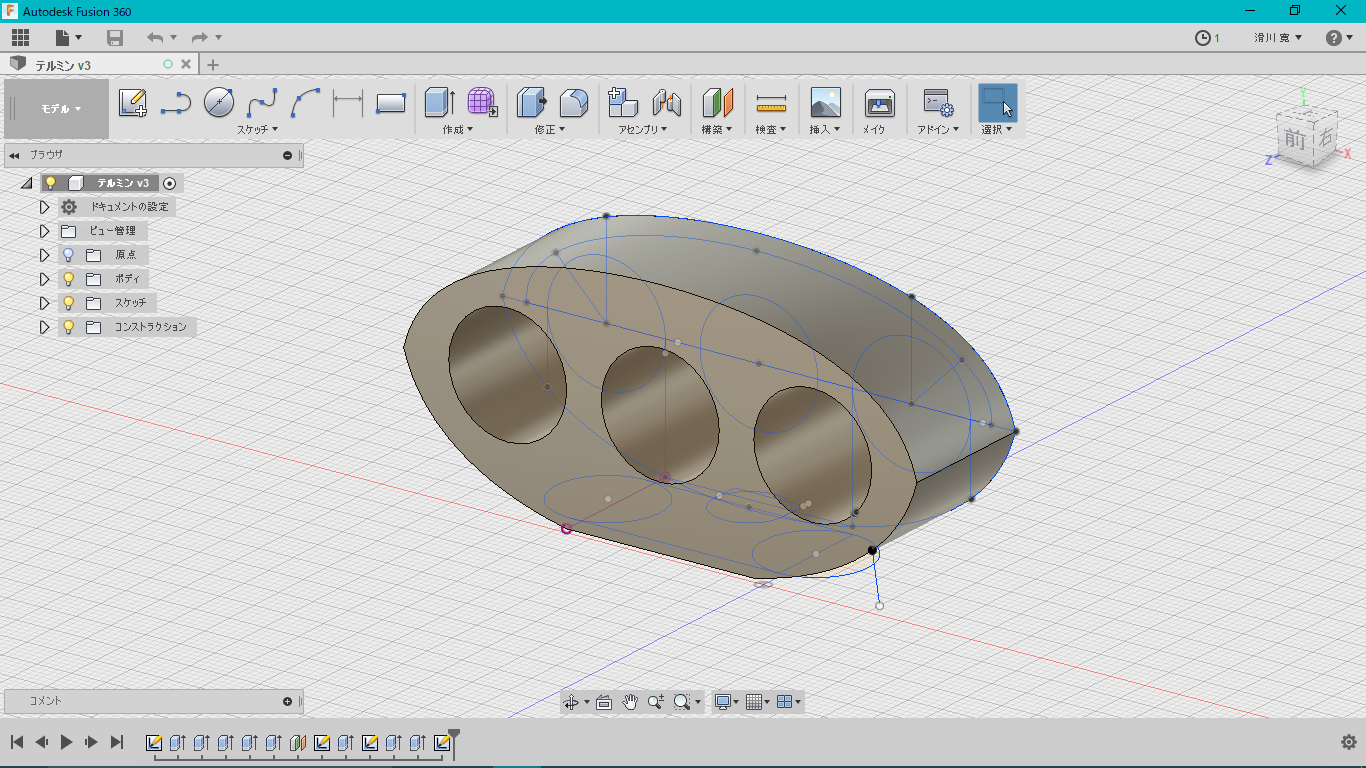

3Dデータの作成

前回作ったら指が通らなかったので改良しました。

今回は、タッチ線センサのケーブルを通す穴を作りました。

使用ソフト)Autodesk Fusion360

プリントする

先程作ったデータを3Dプリンターを使って作りました。

使用機材)Afinia

手に入った!!

手に入りました(よかったー^o^)

タッチセンサーの反応が良すぎる...

タッチセンサーと手との幅が狭かったのか、触っていないのにタッチセンサーが反応してしまいました。

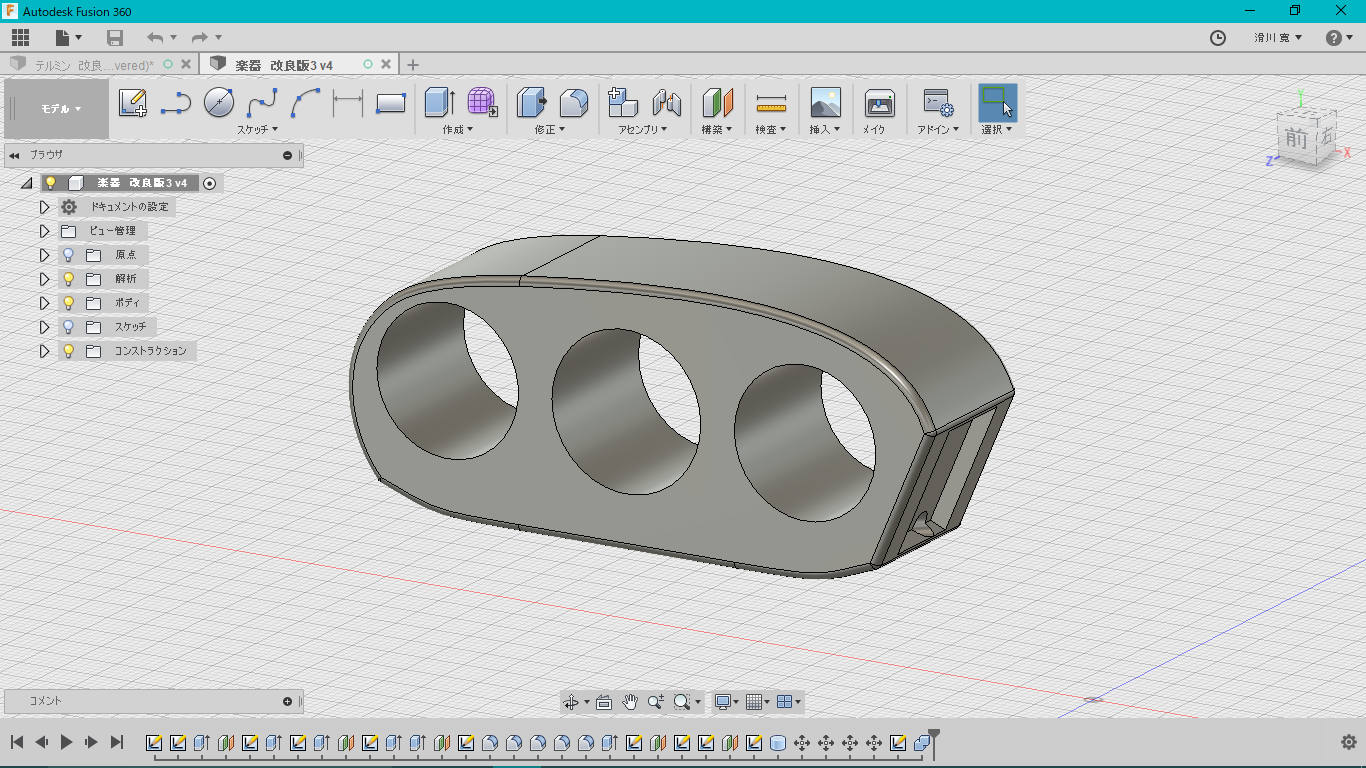

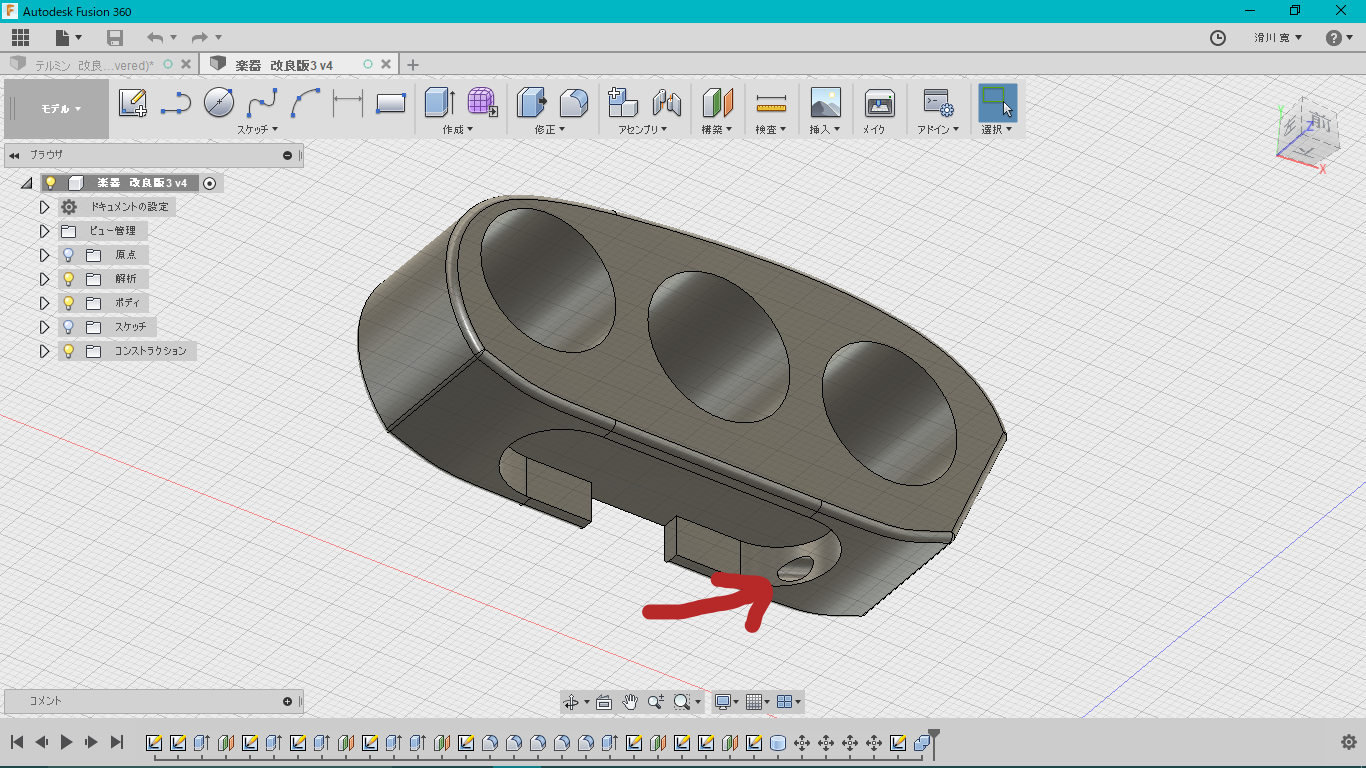

手の装着部の改良 ③

今までの反省を活かして、3Dデータの作成

今までの手が入らない、タッチセンサーが反応してしまうなどの反省を活かして、3Dデータを作りました。

使用ソフト)Autodesk Fusion360

再度プリント

できたー! 今度こそは完成させたい!

手の装置着部、ついに完成

指も入り、タッチセンサーも触ってないときは反応しなくなりました。

手の装着部はようやく完成です(≧∇≦)b

早速はんだ付けしてます→

(やっぱ、はんだ付け楽しい\(^o^)/)

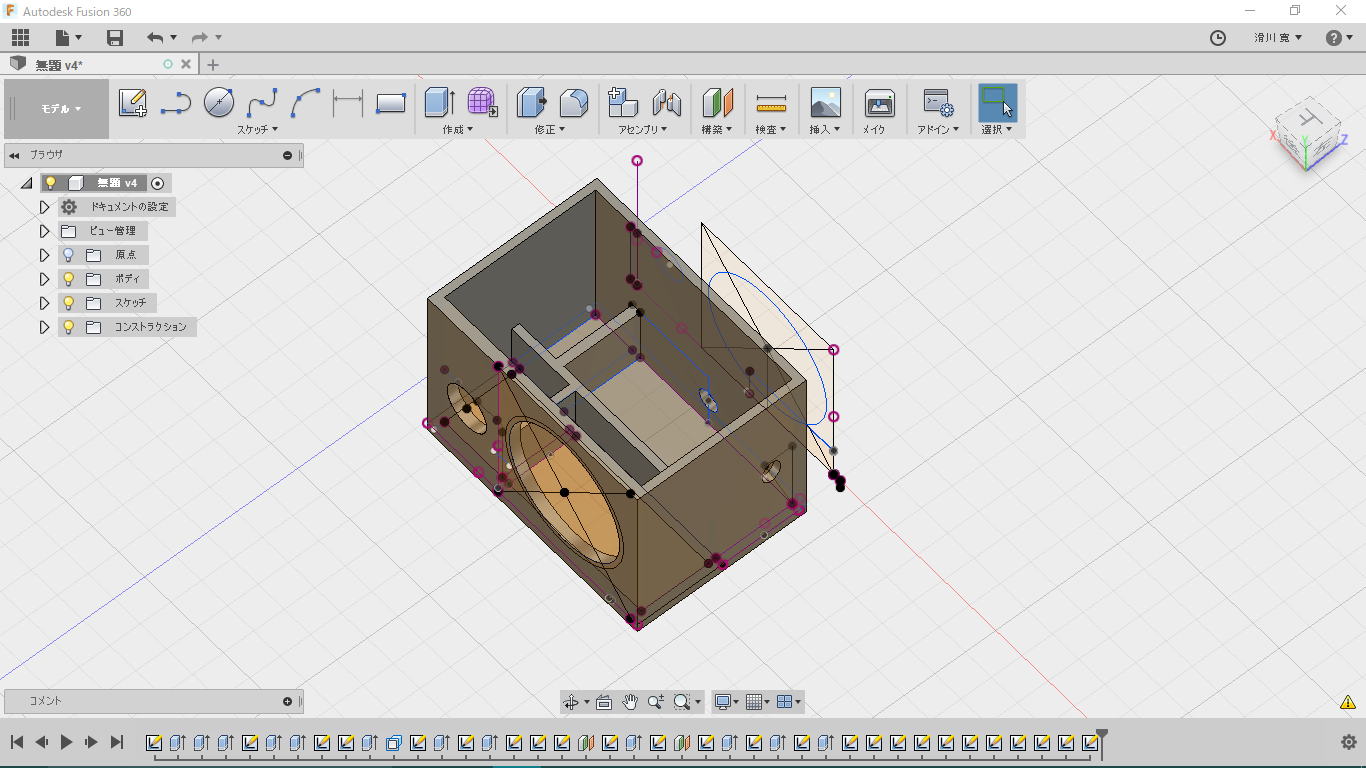

ケースの作成

ようやく楽器っぽくなってきたのでケースを作ります。

3Dデータの作成

ケースも3Dプリンターで作ることにしました。

使用ソフト)Autodesk Fusion360

できたけど...

できたけど、なんかイマイチだなぁって感じです。デザイン性が欠けているような...

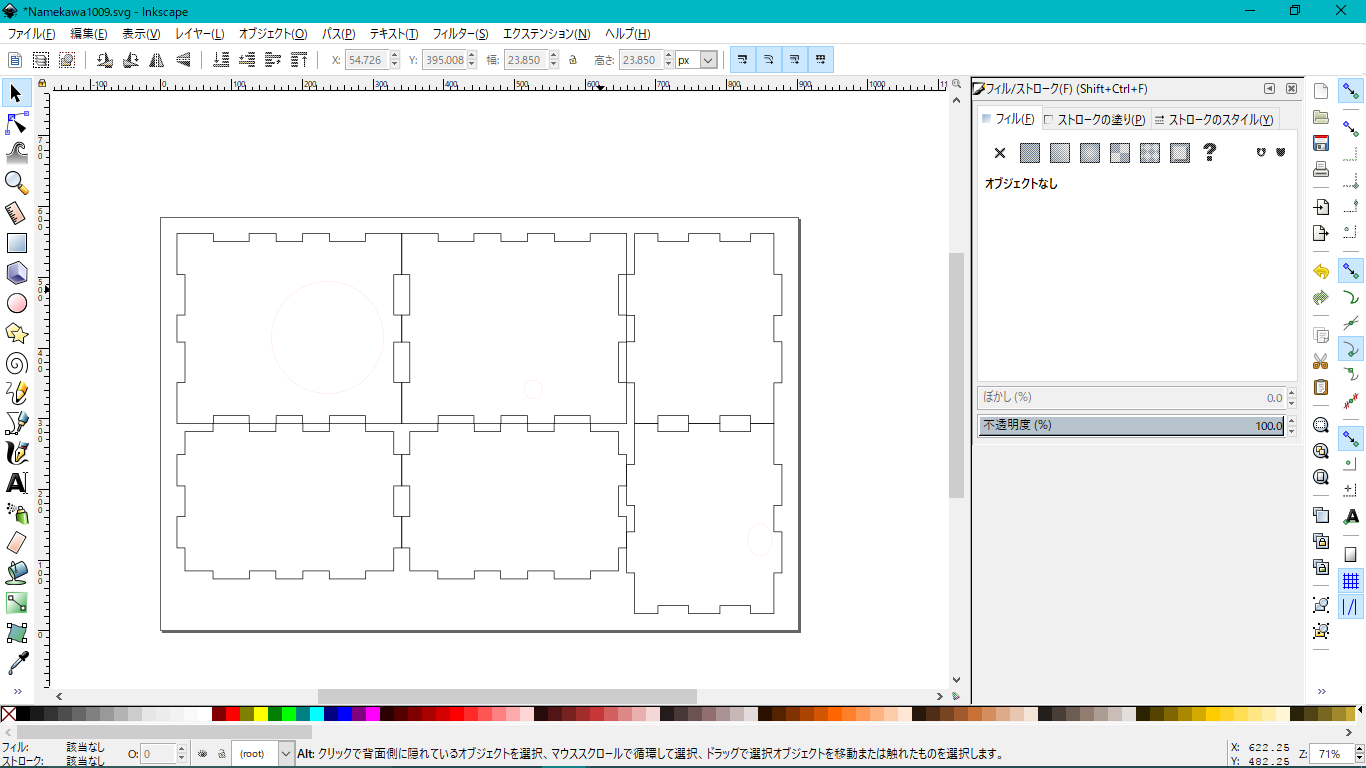

レーザーカッターを使ってみよう!

「レーザカッターで作ったらカッコイイんじゃない?」と言われました。

たしかにカッコ良いいかも!

ということで、レーザーカッター用のデータを作成することにしました。

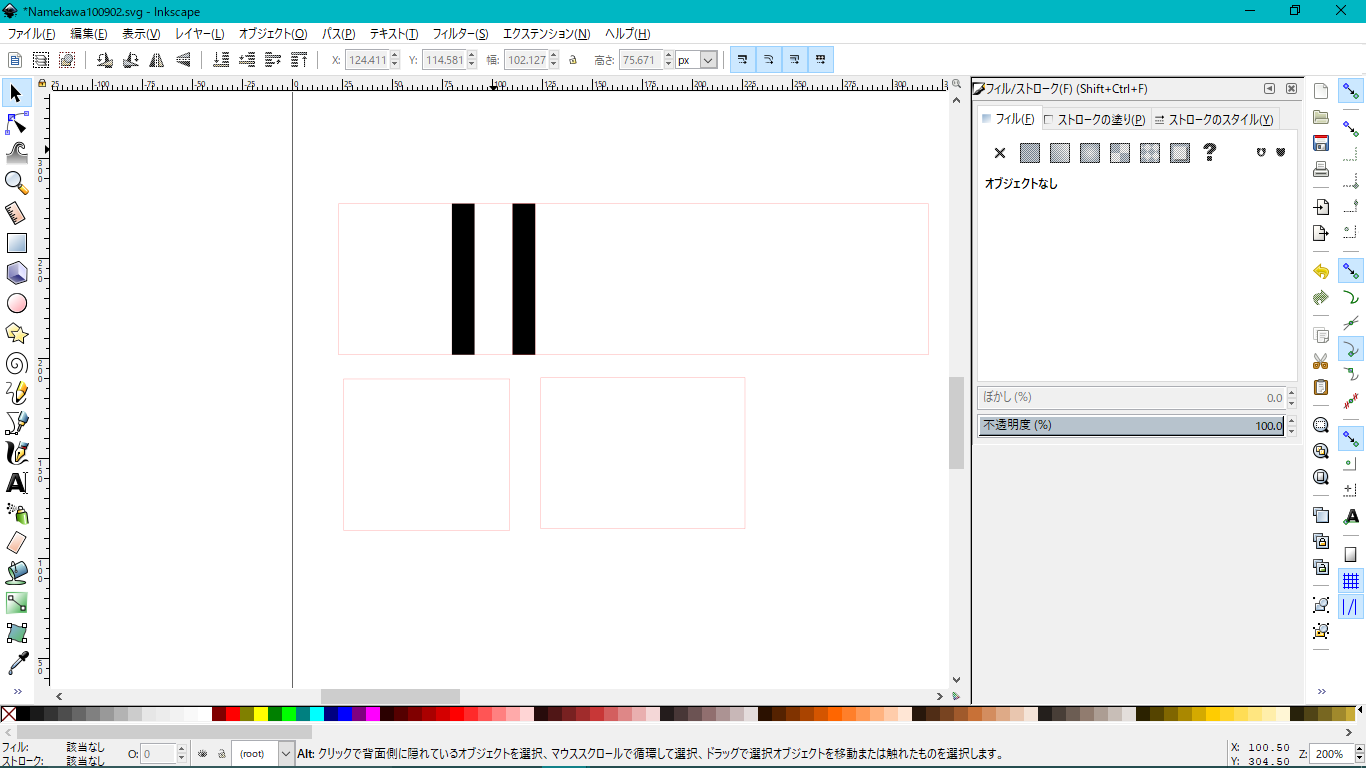

レーザーカッター用のデータの作成

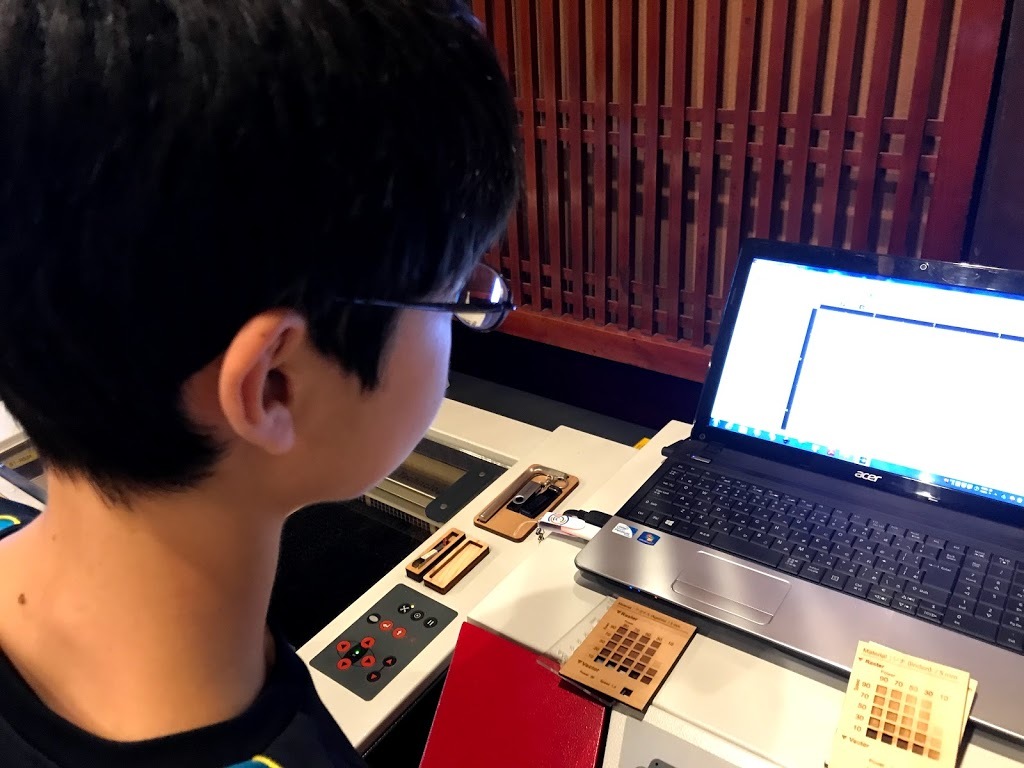

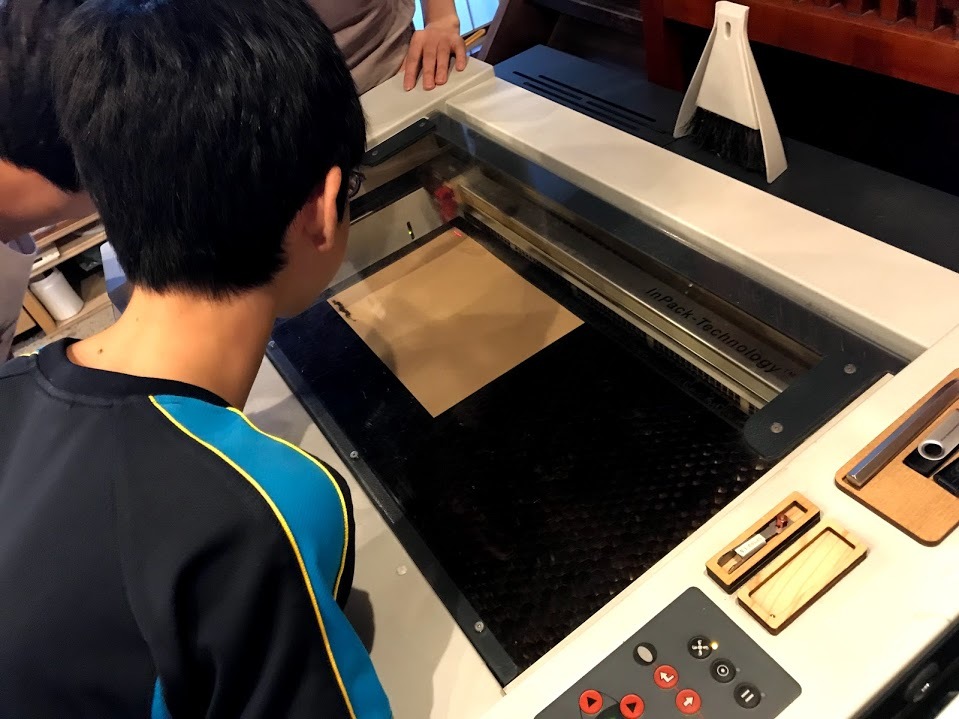

レーザーカッターで作る

いよいよレーザーカッターを使ってみます!かなり緊張しています。

使用機材)Trotec Speedy 100R

できた!

いいかんじに出来たので早速組み立てました。

なかなかカッコよく出来たと思います。

手の装着部 USBポートケースの作成

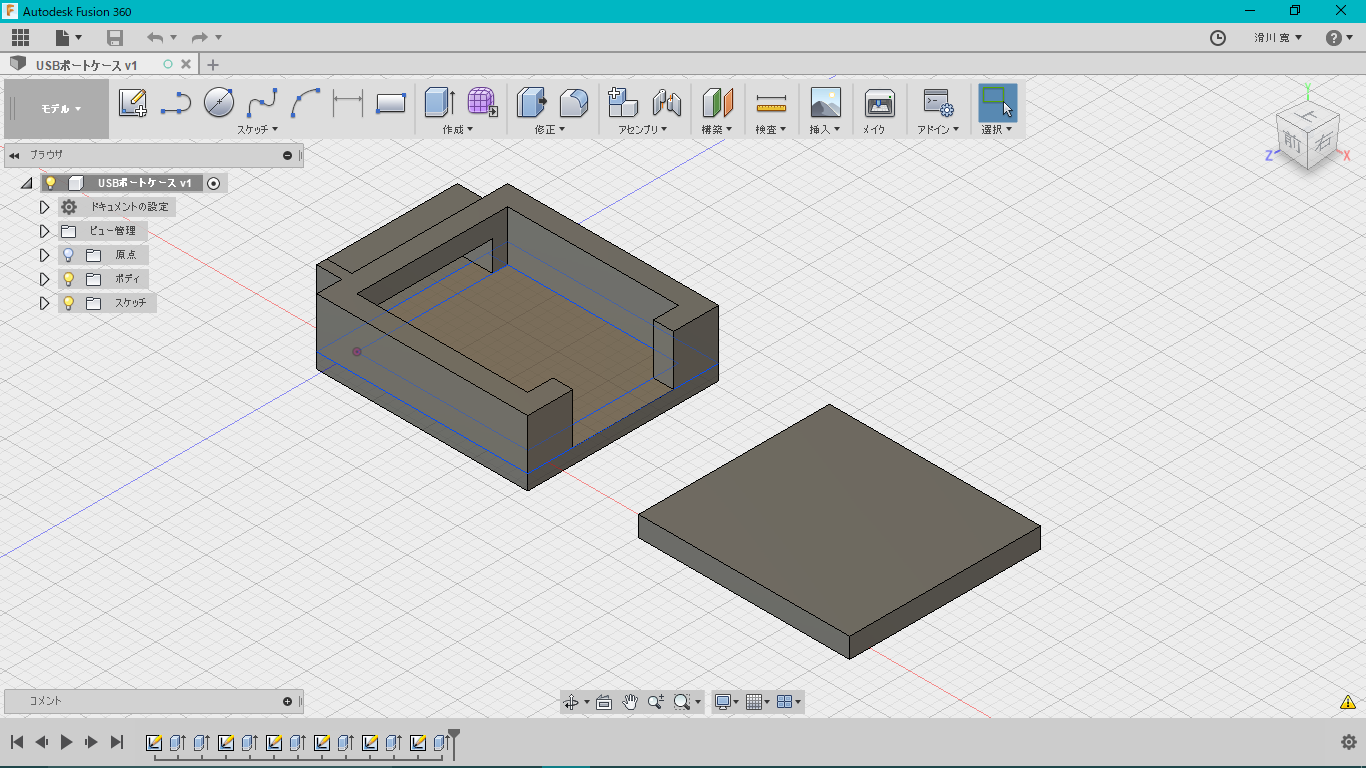

3Dデータの作成

なんとなく気になったのでUSBのポートケースを作りました。

使用ソフト)Autodesk Fusion360

完成間近

小さいものだったのですぐにプリントできました。

使用機材)Afinia

完成!!!

ついに完成!!やったー!!

なかなかいい感じです!

演奏風景

早速演奏してみます!

手ルミンαにバージョンアップ!

前回、プログラミングや電子部品の知識がないなか、山本さんにお手伝いをしていただきながら(お手伝い以上のことをしていただいたような。。。)手ルミンを作ったが、今回は0からプログラミングを学びながら、手ルミンをバージョンアップしていきます。

どうバージョンアップしようかな

実際にバージョンアップをしていく上でどんな楽器を作っていくかを考えます。

(不可能っぽいのもあります)

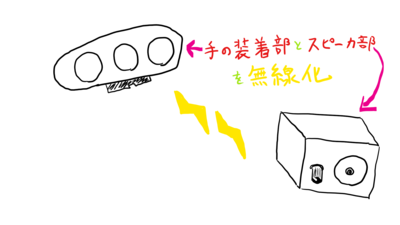

有線から無線へ

じぶんで演奏してみても、周りから見ても、やはり手の装着部と基盤部までが有線なのはダサいようなきがするので無線化したいと思います。

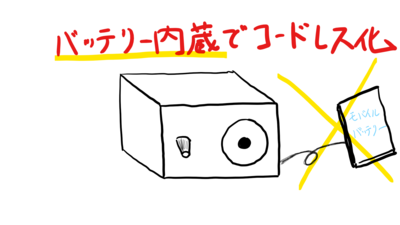

バッテリー内蔵型へ

現在電源供給はモバイルバッテリを外付けで使ってます。そのため、どうしてもコードが邪魔くさい上に見た目がダサい感じがするのでケースの中に入れ込んでバッテリー内蔵型にしたいです。

これで、手ルミンがコードレスとなります。

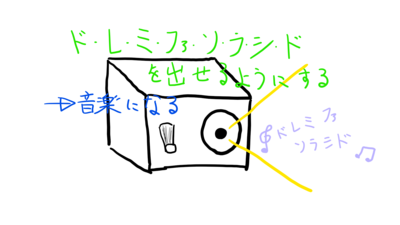

ドレミを作りたい

ドレミファソラシドができるようにして、かえるの合唱を演奏したいです。(笑)

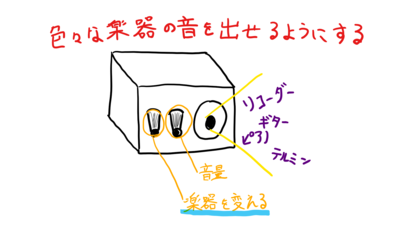

いろいろな楽器の音を出せるようにする

ギターやリコーダー、木琴、ピアノなどの様々な楽器の音を出せるように出来たら面白いような気がします。

光らせたい

音と連動して光ったら、なんかかっこいいような気がします。

(イラストのLEDはあくまでもイメージです。 さすがに多すぎる。。。。)

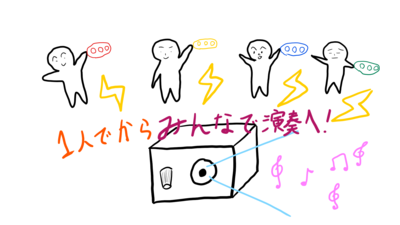

一人で演奏からみんなで演奏へ

今まで一人でしか演奏できなかったが、みんなで演奏という今までにない楽器にできたらなぁと思います。

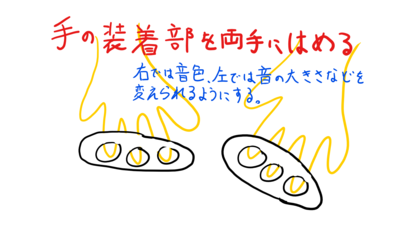

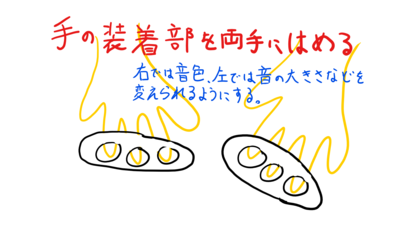

両手で演奏

両手で演奏できるように、手の装着部をもう1つ作ります。

こうすることで、右手では音の大きさを左手では音程をなどと、拡張性が広がるはずです。

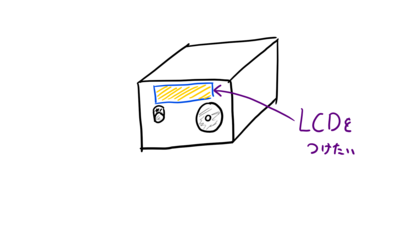

LCDをつけたい

LCDを使ってみて、なんか手ルミンに付けてみたくなりました。

何に使うかは未定ですが、光らせたりして使ったらおもしろそうです。

音を出してみよう!

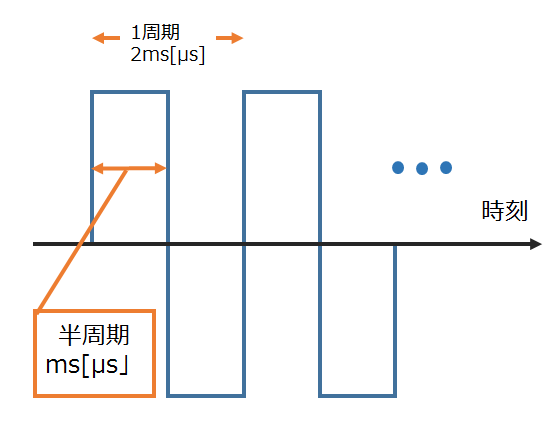

tone関数

音は出たけどなんか汚い。。。。

tone関数は矩形波で出てくる。

つまり、音がとぎれとぎれになってる

tone関数(番外編)

音は汚いけど、音は音。なんとなく音楽にしてみました。

マリオっぽくしてみたものの、リズムが合わないのはご了承くださいm(__)m

いよいよ、手ルミンαを作っていく

音の出し方や、プログラミングの基本知識、など色々学んだので、ここから楽器を作っていきます。

再度、楽器の構想

前回、楽器アップデート後の構想(妄想)をしたが、少し無理なんじゃないかみたいなものや、時間的にも能力的にも無理そうなものがあったので、最終構想をねりました。

両手で演奏

やはり、両手にしたいので両手にします。

左は音程、右手は音の大きさなどにする予定です。

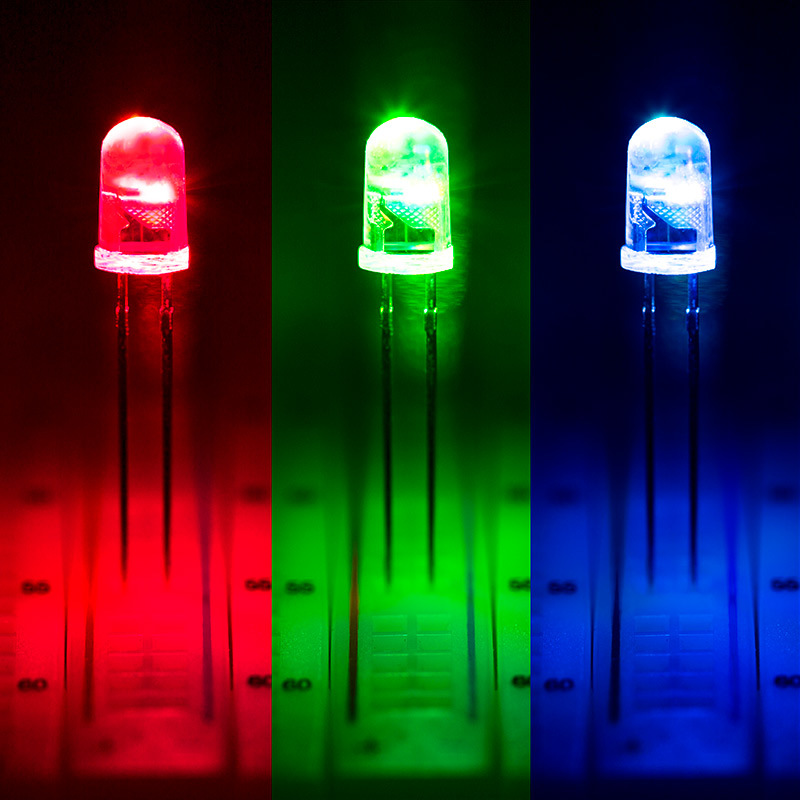

RGBをつける

暗闇で演奏しているときに、キラキラと光ったらカッコイイような気がします。

→つけるしかないな

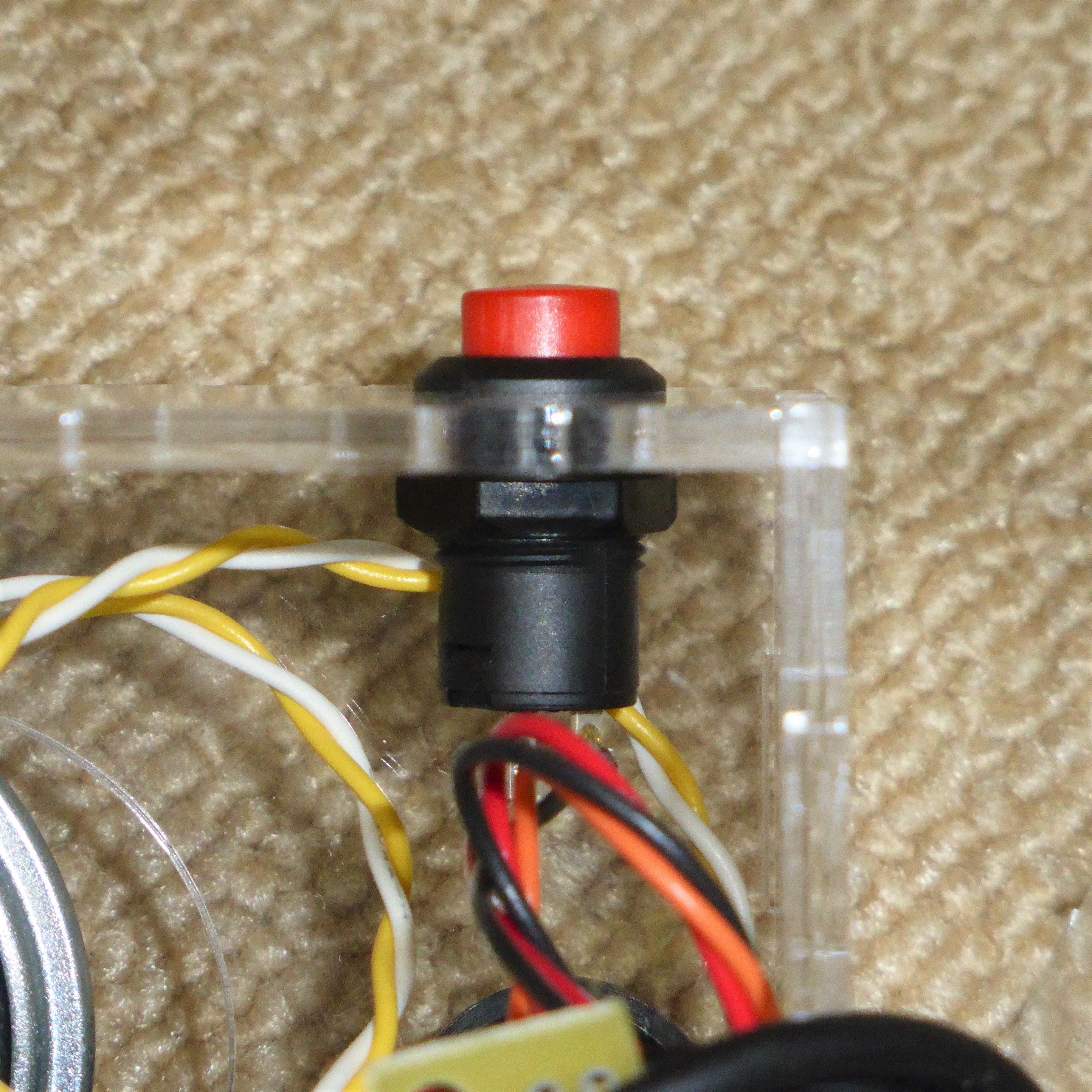

音階切り替えスイッチ

そのスイッチを押すことで、アラブのような音階と沖縄音階を変えられるようにします。

音階は何にするか考えます。

プログラムなど

プログラムはサンプルスケッチを参考に作っていきます。

フィルター回路の作成

フィルターを通さないとノイズが走るらしいが、正直良くわかりませんでした。

とりあえず、回路図やサンプルを見ながら作っていきます。

ブレッドボードに挿していく作業がなかなか難しく、かなりぎこちないものになってしまいました。

慣れることが一番ですね。

RGB回路の作成

RGBの回路を作ります。細かい基盤にはんだ付けしていくので火傷しそうで気をつけながらやりました。まずまずの力作ですw。

抵抗)330Ω

テストしてみる

テストしてみました。無事光りました!

嬉しい。。

難題に当たる!?

距離センサーの値により、RGBの色を変えたいのだが、本来RGBで色を調節するには、赤・緑・青の光の三原色の明るさを一つ一つ変えなければいけません。

でも、センサーは0~1023の1024段階で値が帰ってきます。

さーどうすればいいの?(´;ω;`)

考案① <テーブルを使う>

山本さんに「テーブルを作ってやってみたら」と教えて頂きました。

ただ、テーブルを使うと、あまり色を段階的にできず、色がカクカクとしてしまうとのことでした。(まぁ、途轍もないやる気があればできると思うけど、たぶん色がすごい滑らかなテーブルを作るのはほぼ不可能ですね)

どうしようかなぁ。。。

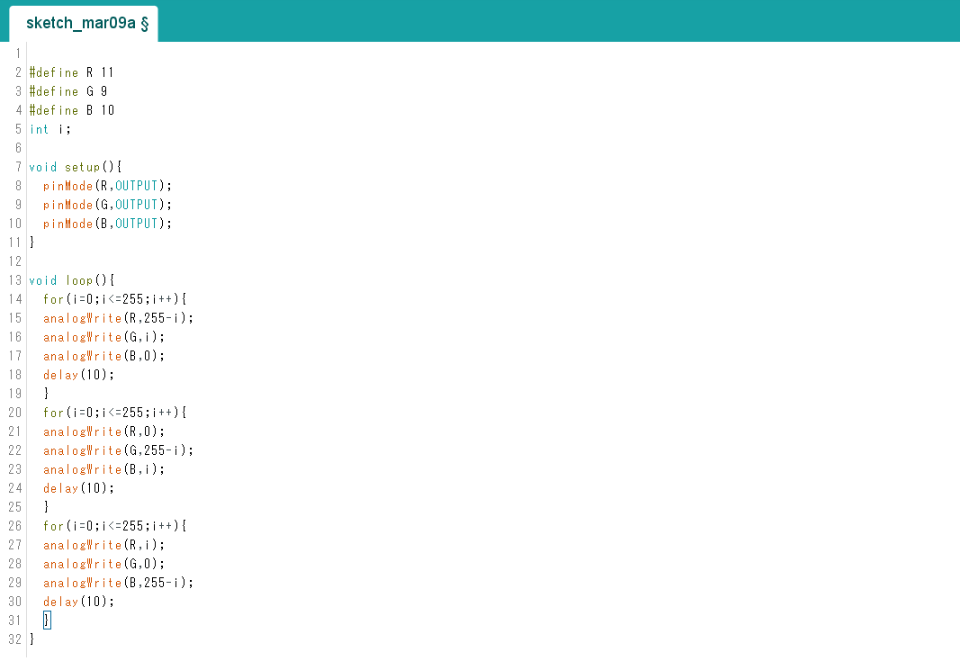

考案② <RGBのサンプルスケッチを活用>

RGBがお洒落な感じで滑らかに動くスケッチを知ってますか?

右図の画像(スケッチ)を見てください。

このスケッチは、iという一つの変数だけでRGBをコントロールしてます。

これを見て、「あ、これをいじればいけるんじゃね」と思いました。

やってみよう!

RGBのスケッチを作る

まずは色々と試す

初めは、センサーの中でも手軽でいじりやすいロータリーセンサーを使ってたんですが(一々動きをみる時に、距離センサーを動かすのが億劫だったからです)、それから距離センサーに変えてみたら、あまり変化が見られませんでした。

なぜだと思いますか?

→ロータリーセンサーは、シリアルプリントすると0~1023しっかり幅が見えます。 しかし、距離センサーの場合、50~600程だったからです。

このせいでmap関数の部分を変えたりと色々こんがらがってしまいました。やはり、テストは実機でやんなきゃだめですね(-_-)

無事、成功!

サンプルスケッチをいじりながら、無事それっぽくなりました。なんか少し気になる部分もありますが、一応距離に応じて色が変わってます。

後、いつも思うけど、こういう難しい難題が解決した後って、ものすごく気持ちがいいねw

手にはめるやつをもう一個作る

前回あった3Dデータをもとにもう一個作りました。もう、ハンダ付けも余裕ですw

今、思ったのは「手にはめるやつ」って名前が超ダサいですねw

なんか名付けてあげたいです。何がいいかなぁ。。。。

「テルミー」がいいです。なんかそれっぽいし、愛嬌があるw。今からこの名前はテルミーです。

プッシュスイッチを取り付ける

音色変更用スイッチを取り付けます。スイッチを取り付けるために、穴が空いたケースの天板をレーザーカッターでつくりなおしました。

外見は完成!

外見は完成しました!外見はそれなりにバージョンアップしたんじゃないかなと思います。次はいよいよプログラムを作っていきます。

プログラムを作る

まず、楽器なのだから音がないと始まらない。そこでMozziを使っていく。

Mozziは短形波以外の音が出せるのできれいな音が出せるそうです

Mozziの導入

ライブラリをダウンロード

Mozziの公式サイトよりMozziのライブラリーをダウンロードしました。

Mozziのサンプルスケッチの利用

テルミンのスケッチの作成では、下記サイトを参考にさせていただきました。

音がおかしい

プログラムを作り、書き込んでみたものの、音がおかしい。なんかポツポツとしています。

なんか音は少し可愛いけど、修正しなければ。。。

改善できた

MozziではanalogReadを使ってはいけないらしかったです。

その代わり、mozziAnalogReadというものを使うらしいです。

これに変更すれば無事、音が綺麗になりました?

Mozziでは、いろいろと特殊なルールがあって、大変ですね。^^;

問題発生!?

Arduinoに書き込みができなくなりました。シリアルポートの欄が開けず、原因がよくわかりません。

Arduino Nanoが壊れていなければいいが。。。。

USBケーブルが切れた

USBケーブルをグネグネさせたら、書き込めるようになりました。

なんか、ケーブルが切れたもようです。だけど、書き込めることは書き込めるので、ガンバります。

音階変更をわかりやすくする

音階は、参考サイトから活用させていただき、沖縄音階とアラビア音階を選びました。どちらもイマイチ音階の違いが分かりにくいので、直感的にするためにRGBで音階変更で色が変わるようにしました。

テルミーのタッチセンサーを触ると、そのLEDは消えるようになっています。

沖縄音階では青色、アラビア音階では緑色に光ってます。また、テルミーのタッチセンサーを押してないのに音がなっているのはノイズのようです。それは、最後の微調整でどうにかします。

RGBのスケッチを導入する

前回、センサーの値によってRGBの色を変化させるプログラムを作りましたが、そのプログラムをいよいよ手ルミンのほうに導入していきます。

ビーーーーーという音走る

今まで作ってきたプログラムに、以前作ったRGBのプログラムを導入して、無事書き込みができたー! とつい嬉しくなってしまいました。

そんなのもつかの間、スピーカーから「ビーーーー」という、警告音のようなノイズが走りました。(かなりすごい音でびっくりしちゃいましたw)

その上、RGBの色も全然変化せず、なにかおかしいなと察しました。

只今、原因を把握中です・ω・

Youtubeは不快音注意です→

Mozziの面倒なルール

Mozziには様々な決まりがあります。(Delayが使えなかったり、DigitalReadが使えなかったりと。。。。)

そんな決まりですが、僕が知らなかった(というかMozzi公式サイトを見ていなかった)決まりがありました。それは、analogWriteが使えない。。。。。

PWMでRGBのをコントロールしたいのにどうすればいいのですか???

只今、模索中です(-_-;)

NeoPixelを使おう

AnalogWriteが使えないと、山本さんに相談したところ、NeoPixel LEDというものを教えていただいた。

普通のRGBと何が違うのか? 多分、知ったら驚きます。

NeoPixelにはLED1個ずつにIC(マイコン)が搭載されているのです!

つまり、ArduinoからはNeoPixelに何色に光らせるかの情報を伝え、その情報をもとに、NeoPixelのICがLEDを光らせてくれます。

なんか、すごい時代だなぁと思います;