ニードノウアについて

江村さんいわく、ご自身の特徴を食いしん坊で往生際が悪いらしい。そんな江村さんの生活の中で重要視しているのが、寝ることや遊ぶことよりも”食べること”。

ALSになって8年目であり、上肢/嚥下機能の低下・胃瘻があるなかで、「サポートしてもらいながら、ドリンクを飲む時に、より飲みやすくなりたい。」という江村さんの願望を叶えられないかと取り組みました。

現状の課題と解決したいこと

数ヶ月前に誤嚥性肺炎になり、医者に経口摂取を止められております。

が、例によって往生際が悪く、再び口から美味しいものを食べられるようリハビリに励んでます。

水はコップから介助者に飲ませてもらうのですが、タイミングが難しくてうまく飲めません。

飲ませやすい形状のコップやタイミングをうまく伝える方法があると助かります。

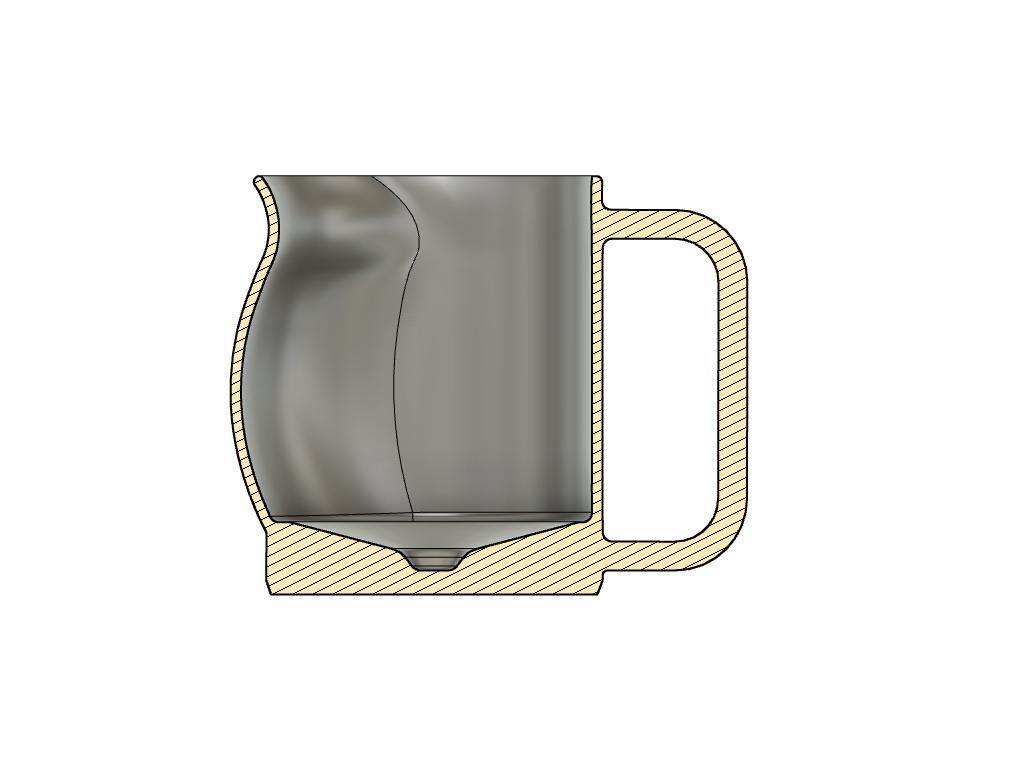

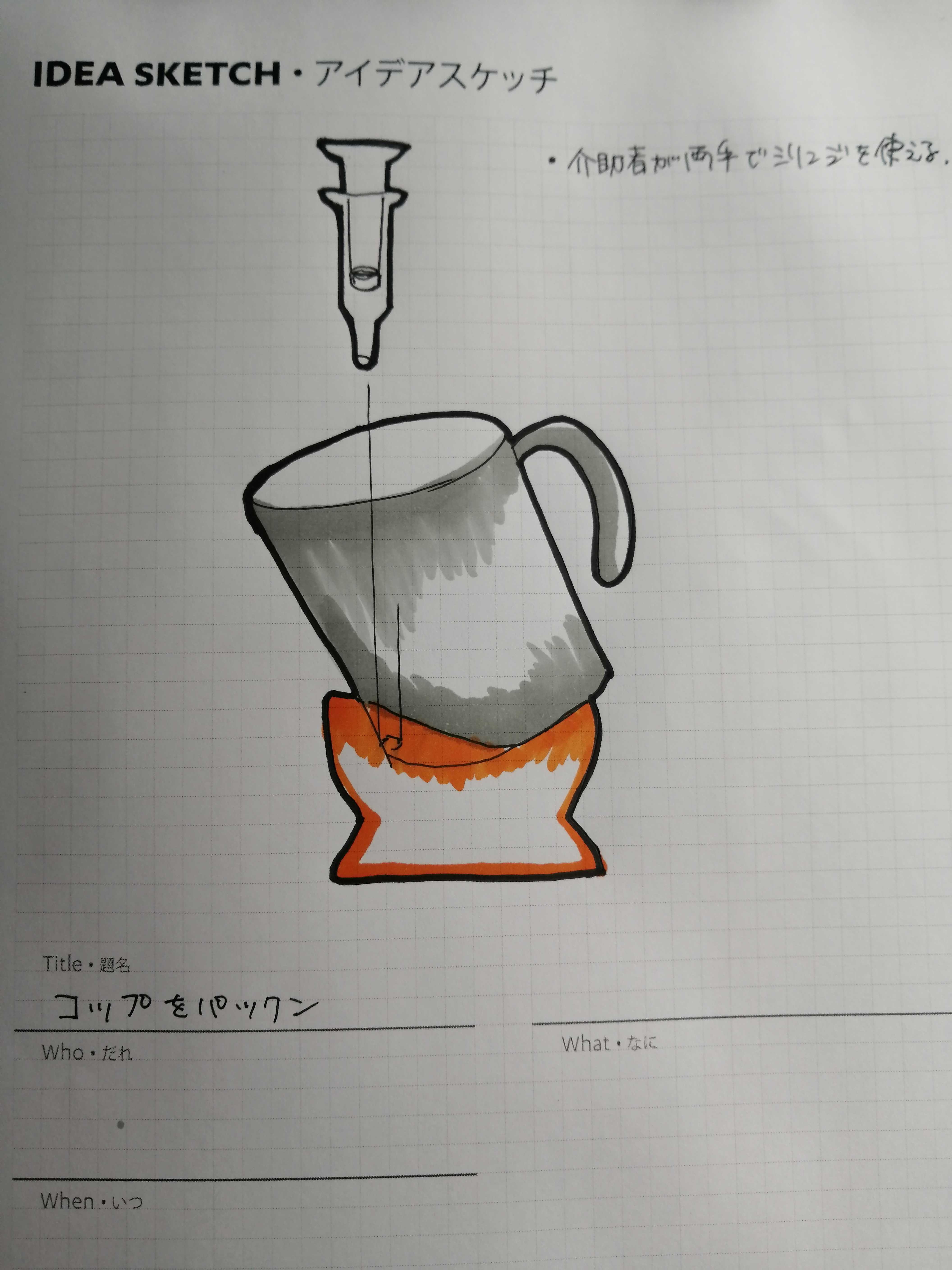

ふたつめは、中の液体をシリンジで吸い上げやすいコップです。

錠剤や顆粒状の薬をコップに入れた水に溶かしてシリンジで吸い上げるのですが、ヘルパーさんがコップを傾けながら苦労して吸い上げてくださっても、融けにくい糞はどうしても底に残るんです。

底面がすり鉢形状になっているコップが欲しいです。

解決策・アイデアスケッチ

サポーター:ハマナカ

ものからのアプローチとコミュニケーションからのアプローチの2つを考えました。

1. やわらカップ

半透明の柔らかい素材でEさんが飲み物を飲むのに適した形状のカップを作成します。

1. やわらカップ

半透明の柔らかい素材でEさんが飲み物を飲むのに適した形状のカップを作成します。

半透明なので、どの位置に液面があるか外からわかること、柔らかいので、少し握ったりして流量をコントロールできることがポイントです。

2. もういい、もういいスイッチ

2. もういい、もういいスイッチ

コミュニケーションの手段としてスイッチを考えました。首元にLEDで光るバッジをつけてもらい、手元のスイッチで光ります。これによって介助者の方が飲み物を口に入れることに集中している場合でも合図を知ることができるようになります。ほかに音や振動も考えられます。

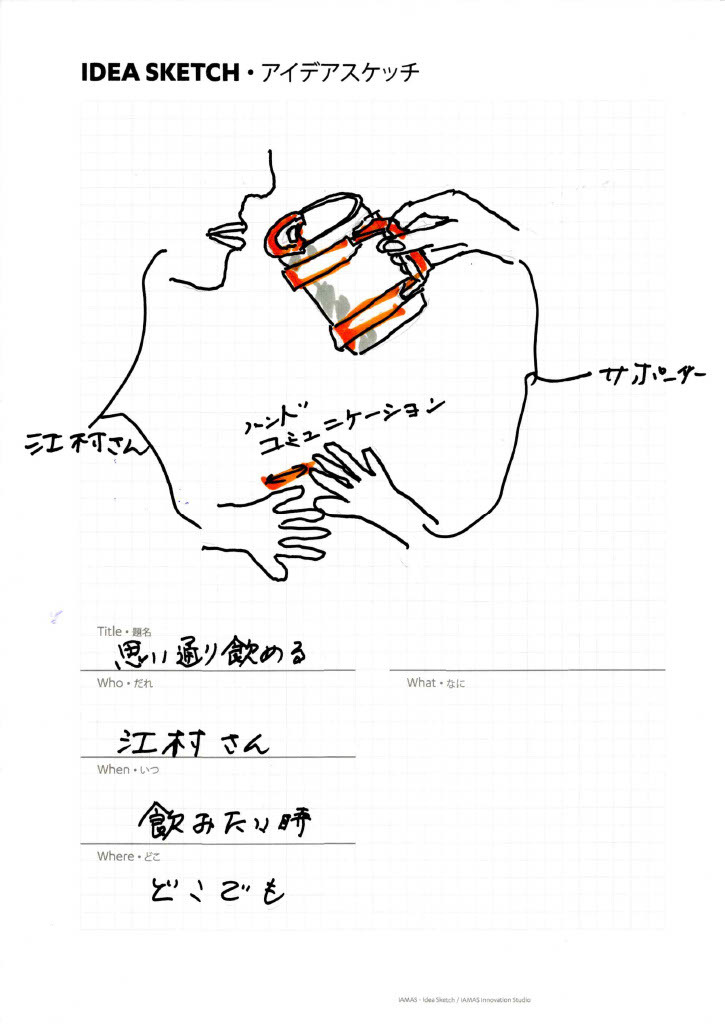

田村正文

1.思い通り飲める

既成のコップに内容物を堰き止めるダム状に仕切りを

付けた吸い口を付け、さらにそれに小穴を開けて飲み物

が急に出ないようにしたコップ。またハンドルを付けて

介助者が片手でコップを操作できるようにする。

介助者のもう一方の手と江村さんの手で「もういい」

コミュニケーションをとる。

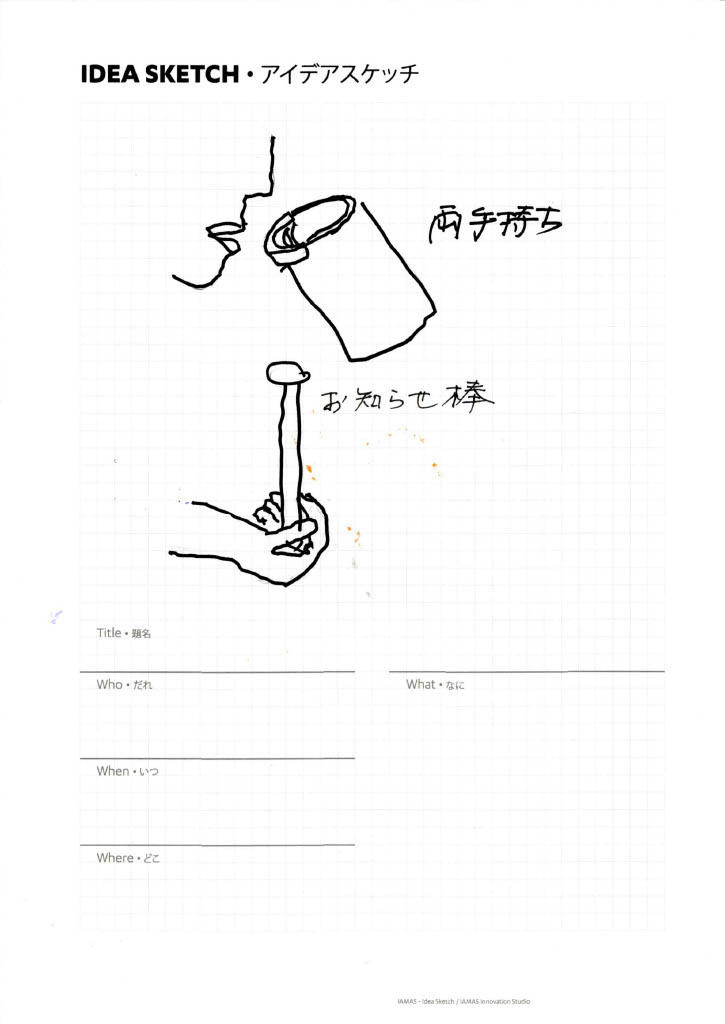

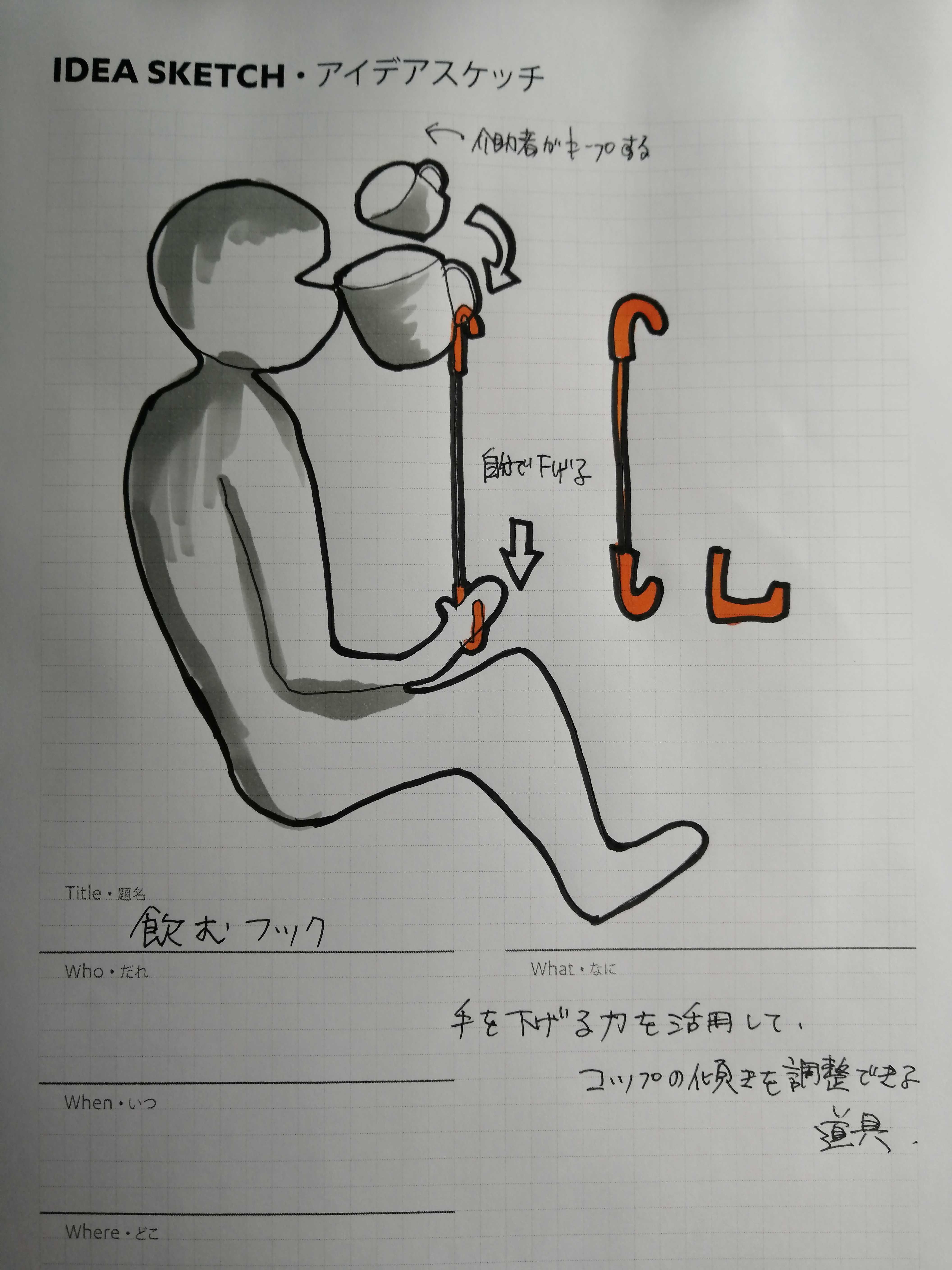

2.お知らせ棒

介助者が両手でコップを支えないと難しということと、

江村さんが手を上げることが難しいということで、

江村さんに棒のようなものを持ってもらうコミュニ

ケーション方法をイメージ。

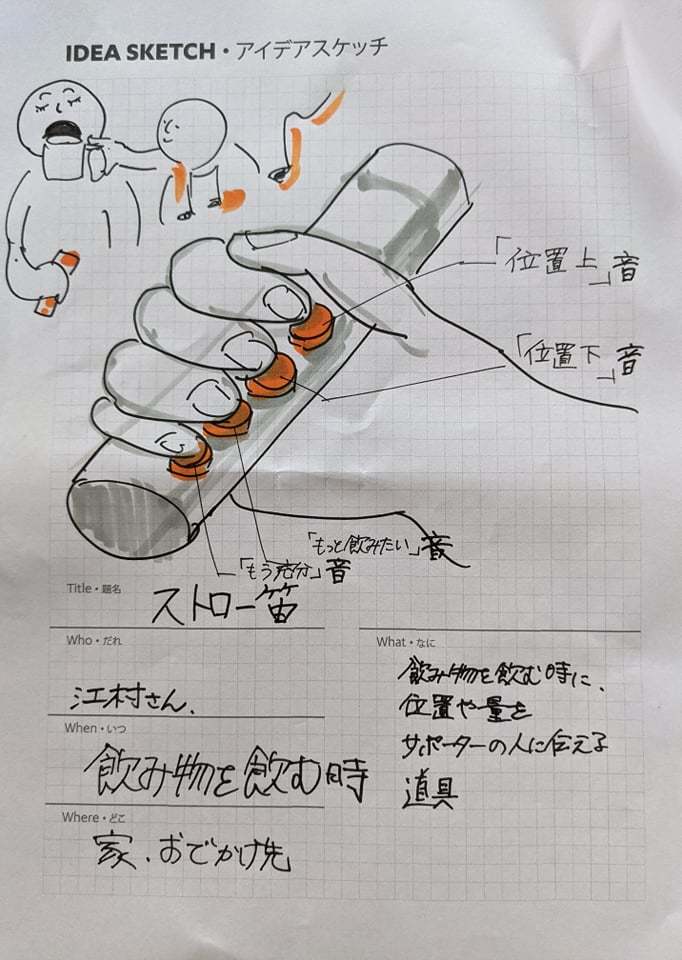

クサナギ

1.ストロー笛

飲む際に、スイッチでコップの音を出させて、飲む量や位置などをサポーターに伝える。

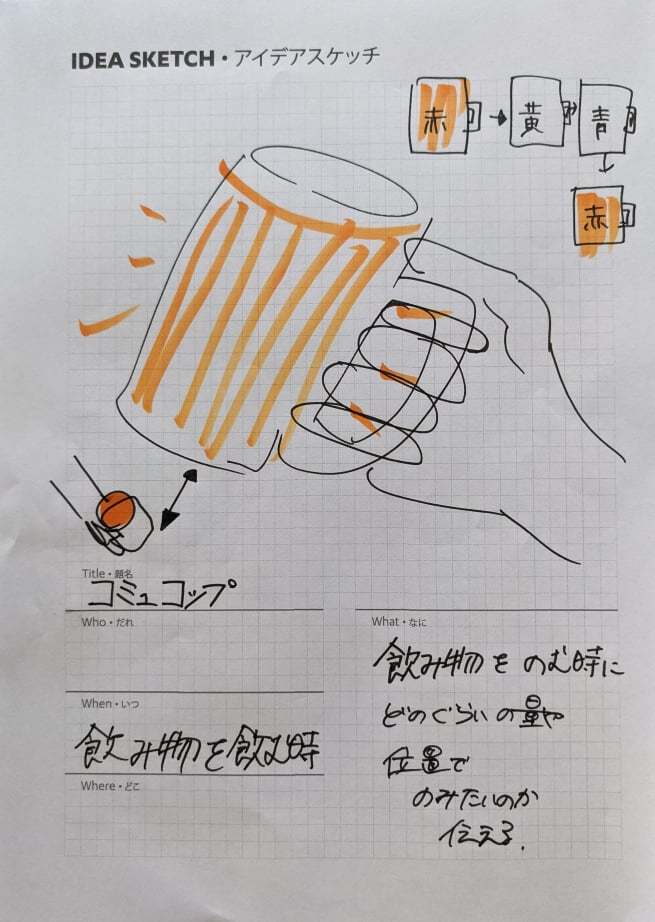

2.コミュコップ

飲む際に、スイッチでコップの色の光を変化させて、サポーターの方に飲みたいかどうかを伝える。

飲む際に、スイッチでコップの色の光を変化させて、サポーターの方に飲みたいかどうかを伝える。

サポーター:ウオヤ

①:コップを傾けた状態でホールドするための道具

介助者は両手でのシリンジが操作できるようになる。

②:コップの持ち手の部分に、フック見たいなものを取り付けて、

江村さんの腕を下に下げる力を利用して直接または間接的にコップの傾きを調整してもらう。

プロトタイピング1周目

飲みやすいコップの形を考える!

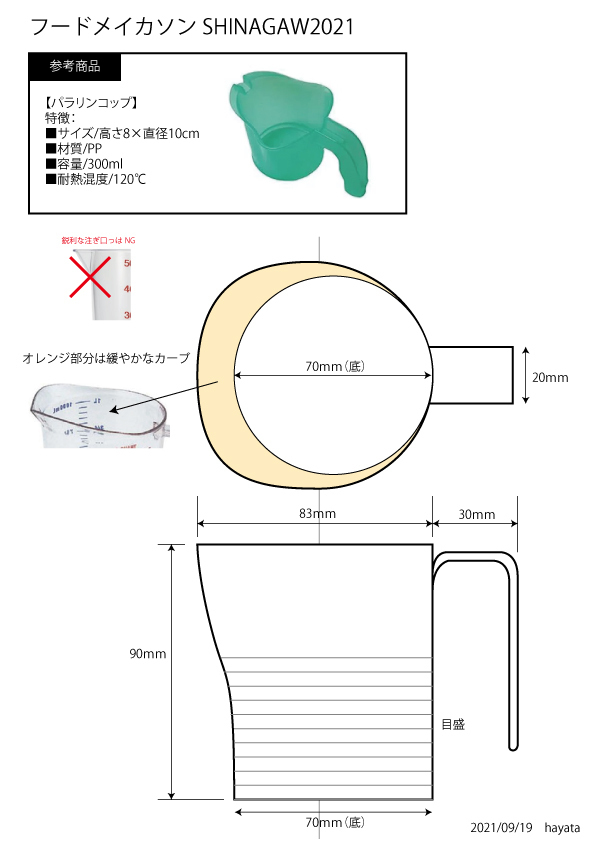

アイデアスケッチ(飲みやすいコップの形状)

飲みやすいコップを考えた際に、"コミュニケーション"の部分の解決と”コップの形”の2つの課題が上がった。

最初に考えたのが、飲みやすいコップの形状。

飲みやすい形状→飲む部分が、緩やかなカーブにする。

サポートの方が中身が判断しやすい仕様→見た目は透明の素材を使用。

フィードバック

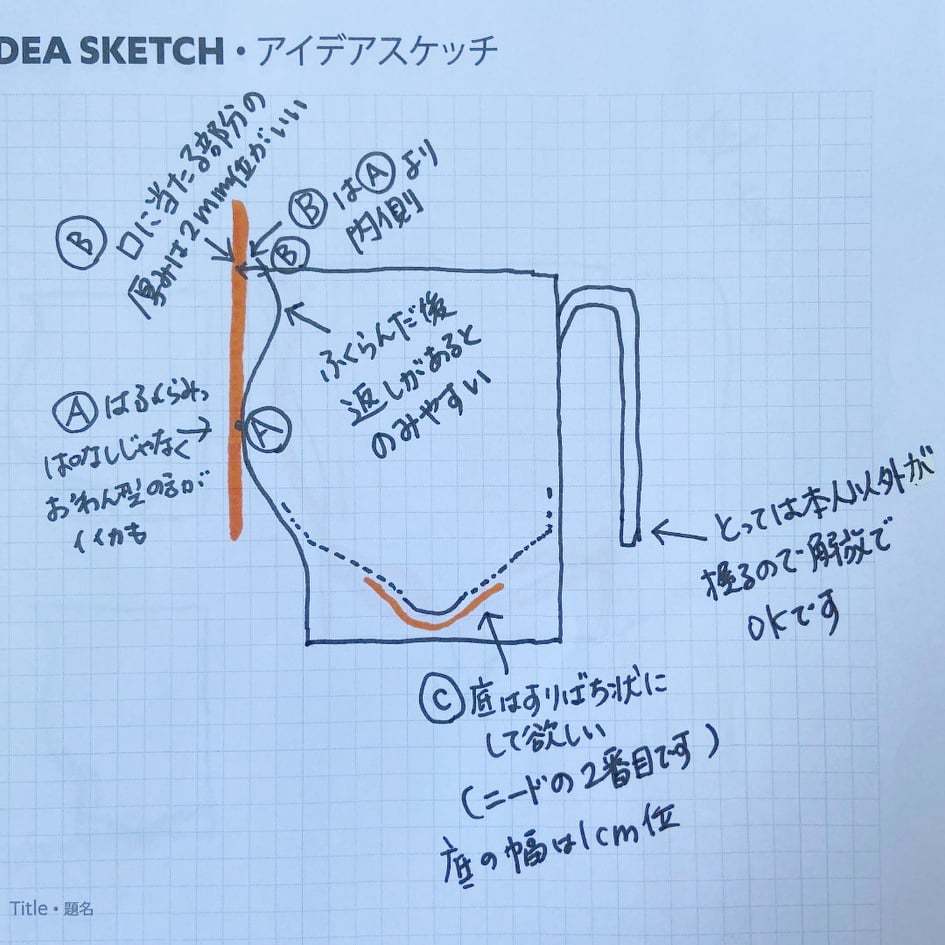

江村さんから、コップの形についてのフィードバック

A:コップにふくらみがあり、返しがあると飲みやすい。

B:口が当たる部分は、2mmほどにしたほうが飲みやすい。

C:底がすりばち上になっていると、コップ内で、薬を溶かした際にシリンジ(注射筒)で吸い上げやすそうである。

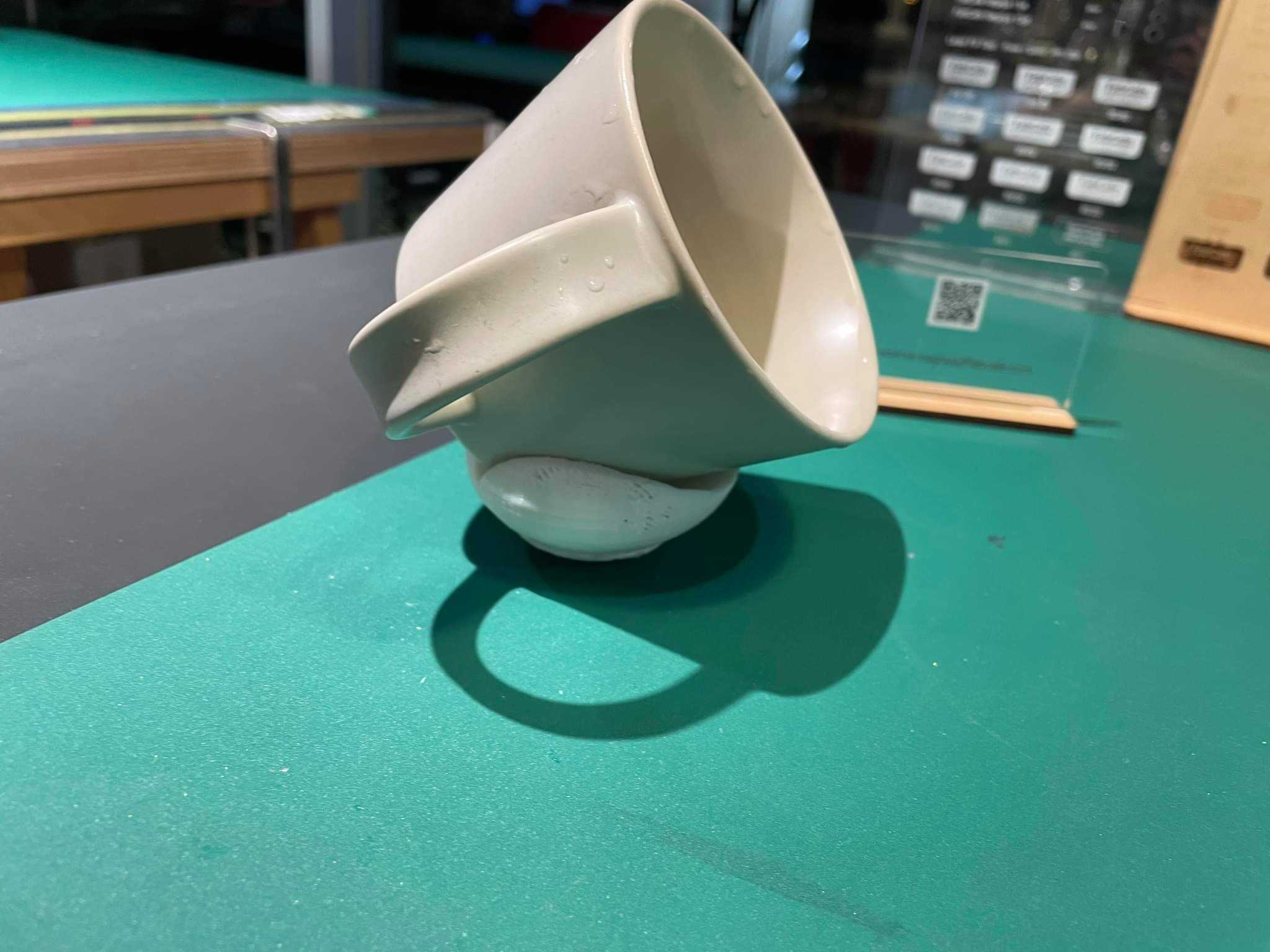

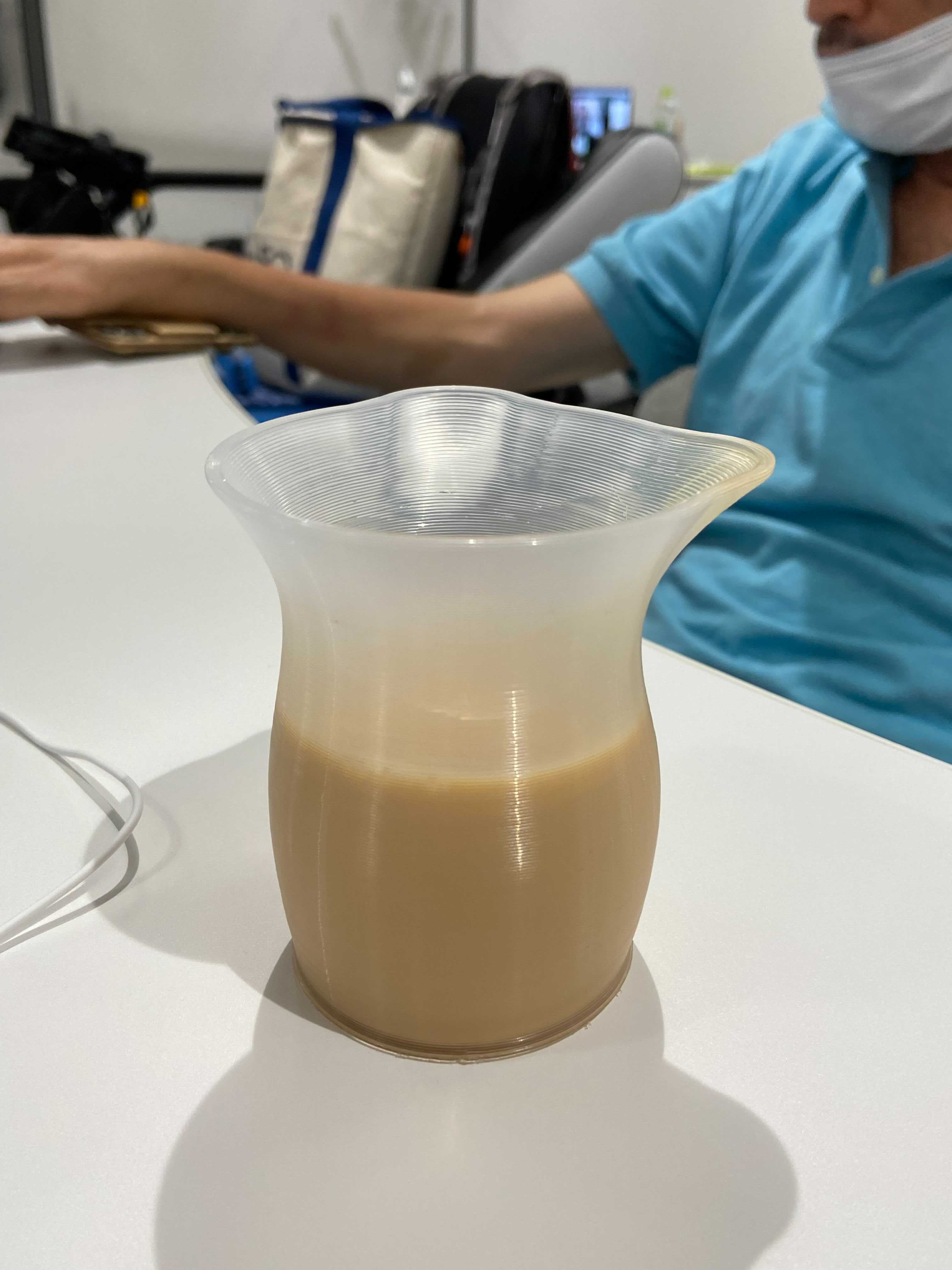

出力1回目

PPフィラメントと、柄のあるコップの形状が相性が良くないようで、柄なしで出力。

プロトタイピング2周目

出力されたコップで検証し、さらに最適な形状を考える!

出力2回目

コップの形状に対して、出力する素材が合わなかったため柄なしで再出力。

元のデータと異なる部分:すり鉢状なし 飲み口を2つ

検証

・慣れている人(サポートの人)

GOOD

柄がなくても持ちやすく、飲み口を1つにしても大丈夫かもしれない。

柄がなくても持ちやすく、飲み口を1つにしても大丈夫かもしれない。

飲み口の細さはちょうどよさそう

MORE

飲み口のくびれが急な角度のため、最後が一気にいってしまう可能性がある。

コップの底にすり鉢の部分は作りたい。

・慣れていない人(初めてサポートする人)

MORE

MORE

飲ませることになれていないので、どのぐらい飲ませていいのかは、わからない。

→コップ以外でもコミュニケーションをとりたい。

・江村さん

MORE

MORE

ちょびちょび飲むよりも、飲み物は飲み物らしくごくごく飲みたい。

慣れていない人だとその加減が難しいので、そこの部分は解決させたい。

プロトタイピング 3周目

コップのブラシュアップ&コミュニケーション部分を考える!

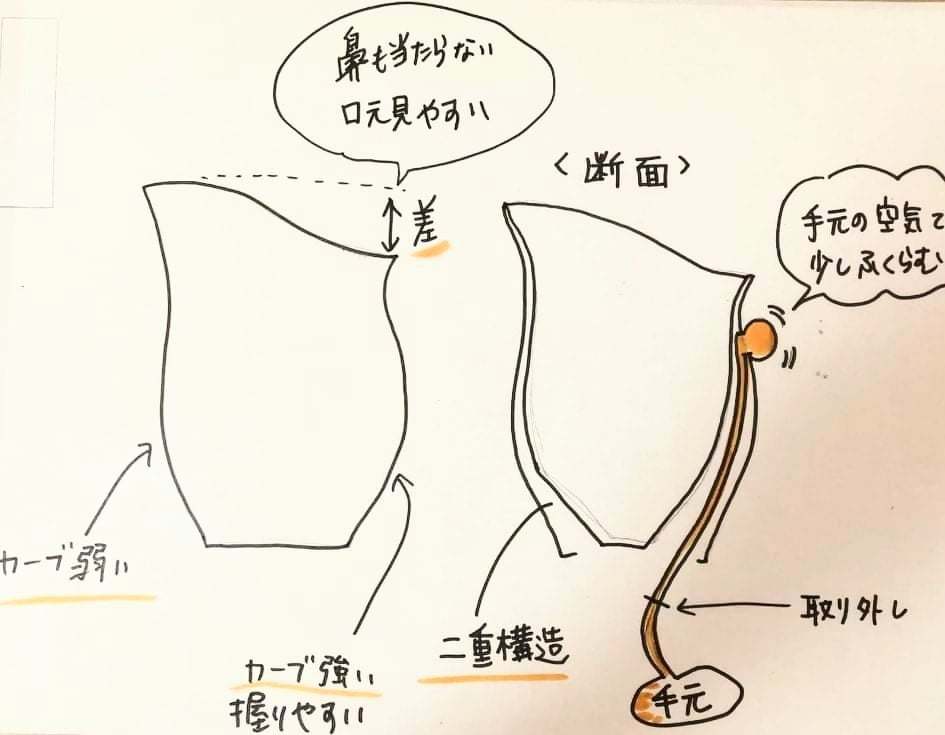

アイデアスケッチ(飲みやすいコップの形状)

江村さんの検証を経て、再度コップの形状を再考。

①こっぷのくびれ部分のカーブは弱めに

②飲み口は鼻にあたらずに、口元が見やすいように差をつける。

③飲んでいる際に、コミュニケーション(もう飲まないでOK)がとれるような仕組みをいれる。

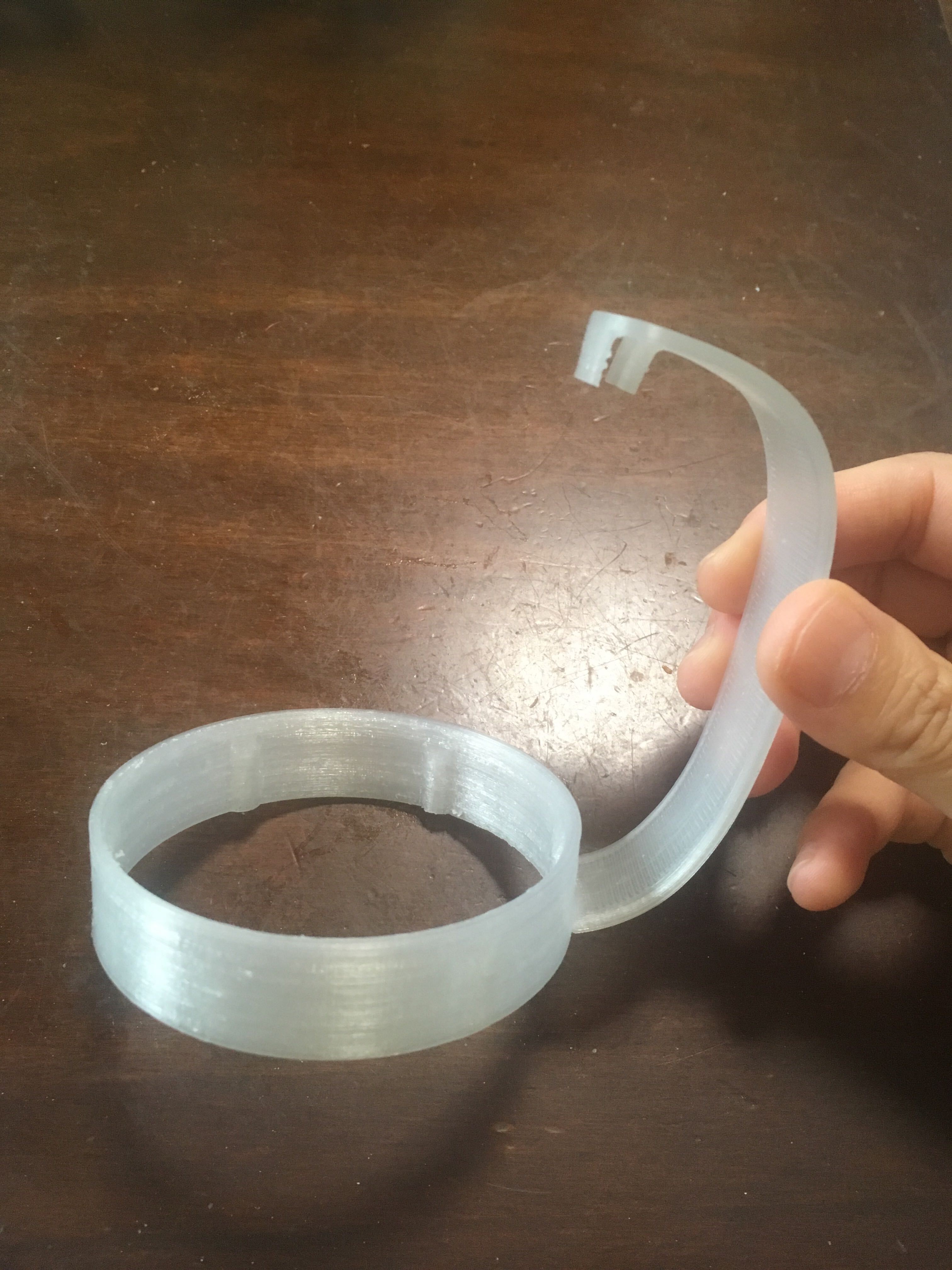

出力2回目

取手部:Nefilatek PETG (recycled & food safe)

カップ部:北陸エンジニアリング PP

カップ部:北陸エンジニアリング PP

回せる取っ手

取っ手は、別の部品で制作。

またプリントし易さのため、プリント後に

熱を掛け自由に曲げる方法にしました。

用途に応じて、回せる仕様に。

プロトタイピング(スイッチ)

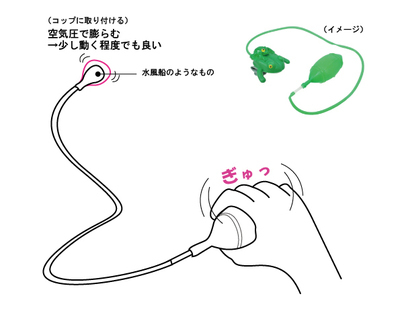

コップを飲んでいる際に、"もう飲まなくて大丈夫"というサインが出せる方法を検討。

アナログからデジタルまで幅広くアイデアは出たが、コップを持ち歩くことを考慮して

簡易的な仕組みで行えるものがないかと探した。

また、スイッチも江村さんが何か大きな動作や負荷がかからないように握るだけで反応できるようなものを検討。

伝え方案:引っ張られる・光・音・震える・膨らむ

スイッチ案:押す・叩く・揺らす・握る

形:チャーム型、風船型

候補1 空気圧で知らせる。

候補2 光で知らせる。

アプリを立ち上げて、画面のボタンをタップするとオレンジ色のデバイスのLEDが光る。

ブラインドタッチでも使えるようになるべくボタンを大きくしている。他下記のパターンに変更することも可能&検討。

・LEDの色を変える

・ブザーを鳴らす

・LEDの色を変える

・ブザーを鳴らす

完成!!!

取り外しできるコップと取っ手

握ると膨らむスイッチ

押すと膨らむ風船

コップ全体図