テクノロジーと社会(イントロ)

動画で「変化する社会」「3Dプリンタ」「MESH」について生徒にイメージを持たせる。

<現場で実践するために>

- 動画で今これからどういうことをやっている、やるのかが、わかりやすかった。 もっと普段から取り入れて良い。

- コミュニケーションを円滑にするため、アイスブレークに時間を取ってもよかった。(ゲーム性があっても良い。)

- (課題)普通教室に画面がない(動画がすぐに見せられない)こと。小さいプロジェクターを導入するだけでも実現できる。(お金の問題)

- 教員が「動画をコンテンツとして作る」、「動画の案を拾う」ことに慣れていないので、先生向けワークショップがあっても良い。

アイデアをカタチにするプロセスを学ぶ

ワークシートを用いながら、「掃除」×IoTで「掃除が楽しくなるには、 どんなアイテムが有効か?」を考える。

ワークシート3枚(マンダラート)でテーマを掘り下げ、アイデアを共有する。最初はチームの中に堅さがあり、言葉をなかなか発せない生徒もいたので、メンターは「1人ずつ書かせる」などの工夫をしながら進めていた。

ここで一旦、メンターによる発表で、各班でどのような意見が出ているかを全体で共有。

次に「小小テーマ」を分解した具体的な 提案をMESHデザインパターンカー ドを用いて、行動へと落とし込んで いった。そして「ユーモア指数」によりアイデアを選定した。

<現場で実践するために>

デジタルクリエーター入門

Adobe Illustrator入門

生徒の中には初めてIllustratorを触るものもいたが、柔軟に新しい技術を習得していた。

わからない生徒がいても、違う学校の子同士で教え合いするなどの良い場面も多々あった。生徒は教員よりもIllustratorに慣れるのが早いという感想を抱いた人もいた。

この後お昼の時間も使いながら、チーム名決め、プレゼンテーションシートの作成、プログラミング、デザイン、プロモーションの3つに分かれての役割分担決めを進めた。生徒は、役割が決まるとよりやる気が出てきたように見えた。

<現場で実践するために>

Illustratorについて

- 本日は講義・実践形式であったが、チュートリアル(動画)を見せても良い。

- 今の生徒たちであれば、PCとは別に個人の端末でチュートリアルを見たり、またPC 1台でもgoogleで検索しながら制作を進められる。

プレゼンテーション準備

「アイデアをカタチにするプロセスを学ぶ」の時の堅さはすでになく、13時までのお昼休憩を早めに切り上げて取り組むグループが殆どであった。今日初めて会ったばかりの生徒も多い中、生徒間でしっかりとコミュニケーションをとり、プレゼン準備に没頭していた。残り時間が少ないと盛り上がる法則か(予想通りという意見もあり)。

Surfaceで写真を撮って、fabbleにアップする、記事を作ることや、MESHでプログラミングすることなど、生徒はPCを教員が思う以上に使いこなしていたという意見が多数あった。タイピングよりもフリック入力するほうが早い生徒もいた。

<現場で実践するために>

- (課題)今日の形態(1班にメンター1人)は現場では不可能に近い。

- 現場のメンターの役割はプリントが多い。

- この授業の成功のためには、生徒側の学力の高さではなく意欲があるかどうかが大切。

- 生徒の意欲をあげるためには、先生のスキルアップ、レベルアップ、「これを教えたい」という、なによりも先生が「意欲」を持つことが大切。

プレゼンテーション

短時間で準備したにも関わらず、どのグループも、きちんと役割(プレゼン企画、プログラミング、デザイン)を分担してそれぞれの仕事ができた。企画していたものの緊張の余り、余裕がなくなって結局パフォーマンスが出来なかったグループ、話すことにかなり抵抗感のある様子も見られた。

<現場での実践のために>

- プレゼンのトレーニング(こういうプレゼンをしてほしいというイメージを動画で見せる!)

- 人前で話す訓練(進学・就職にも必要)

- 生徒にイメージを持たせ、真似をさせ、自分たちでの改良をさせるようにする。

教員セッション1:振り返り、付箋の追加

ファシリテーター:ICT教育エバンジェリスト 鹿島慎一先生、アシスト:川下優一先生、記録:莵原

- 3テーブルに分かれる。

- まず2~3人で、アイスブレイクおよび本日の振り返り。

- その後5分、個人で静かに考え、生徒セッションにおける各パートへの付箋の追加(メンターや前半ファシリテーター、前半参加教員の付箋がここで加わる)

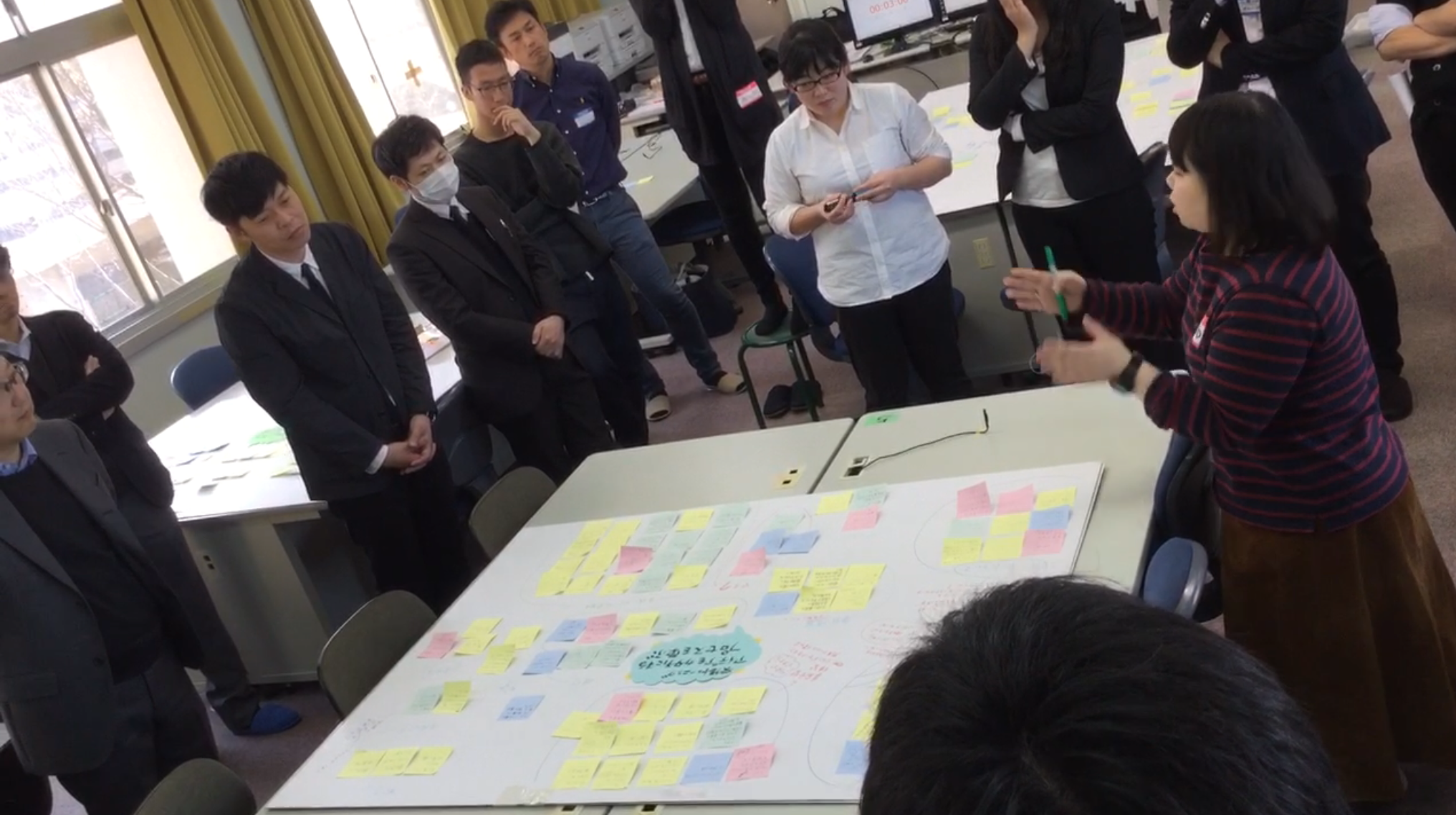

教員セッション2:KJ法、ワールドカフェ

4.その後15分ほど、付箋の貼られた5枚の白段ボールを3グループに分け、グループごとに分析をする

5.その後15分ほど、「ワールドカフェ方式」で、参加者全員の意見や知識が共有。各グループ1名説明役で残り、残りメンバーが自分のグループ以外を順に巡る。(2回ディスカッションすれば、自分のグループに帰ってくる。)最後に自分のグループに戻り、また意見を共有する。

教員セッション3:全体で共有~まとめ

生徒の各セッションごとに、参加者全員で意見や課題の共有をする。

ここで話されたことはここまでにまとめたとおり。

おわりに

今日の生徒の活動を6つの単元に分けて、それぞれに6時間あると考えると、それで36時間分、すなわち年間1単位分になる。そう捉えて授業実践に生かせるのでは。(小﨑先生)

1日の研修とは思えないような濃密な時間、ありがとうございました。参加者の皆さん、お疲れ様でした。

今後

まだ達成できていないこと。

- 教員が参加生徒になって、教員のどなたかが模擬授業をする。そのための実行プランをだれがつくるか?(当日の時間切れ)

- 映像にまとめる(近日中に)