はじめに

感染爆発を踏まえ、フルリモートでスタートした私たちのFAB 3D CONTEST。

それぞれの自宅からzoomやLINE電話を使用して作業を進めました。

そして出来上がったデータをファブラボ太宰府さんに送り、印刷したものを郵送にて送って頂きました。

それぞれの自宅からzoomやLINE電話を使用して作業を進めました。

そして出来上がったデータをファブラボ太宰府さんに送り、印刷したものを郵送にて送って頂きました。

きっかけ

まずそれぞれが新素材で作ってみたいものを出し合ってみると、 エコバック、消毒ケース、海をきれいにする容器など様々な案が出た。

話し合いの結果、「これからの暮らしであったらいいなと思うもの」を考え、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない今、少しでも安心して暮らせるよう非接触型の道具を作ることに決定!

話し合いの結果、「これからの暮らしであったらいいなと思うもの」を考え、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない今、少しでも安心して暮らせるよう非接触型の道具を作ることに決定!

市販品の数はたくさん…

調べてみると、既に同じような用途の製品がたくさんあることが判明。

それらはシンプルなデザインが多かったので、私たちの個性が出るデザインのものを考えることに。 また、キーホルダー型にしてバッグに付けることができるようにすることも決定。

それらはシンプルなデザインが多かったので、私たちの個性が出るデザインのものを考えることに。 また、キーホルダー型にしてバッグに付けることができるようにすることも決定。

使用したアプリ

Petari

- アイデア出しの時に使用

- リアルタイムで考えを共有できる

- グループ分けも簡単に!

- ログインせずに使用可能

TINKERCAD

- 3Dモデリングをする時に使用

- 共同で作業することができる

- ソフトをダウンロードせずに無料で使える

デザイン・3D化①

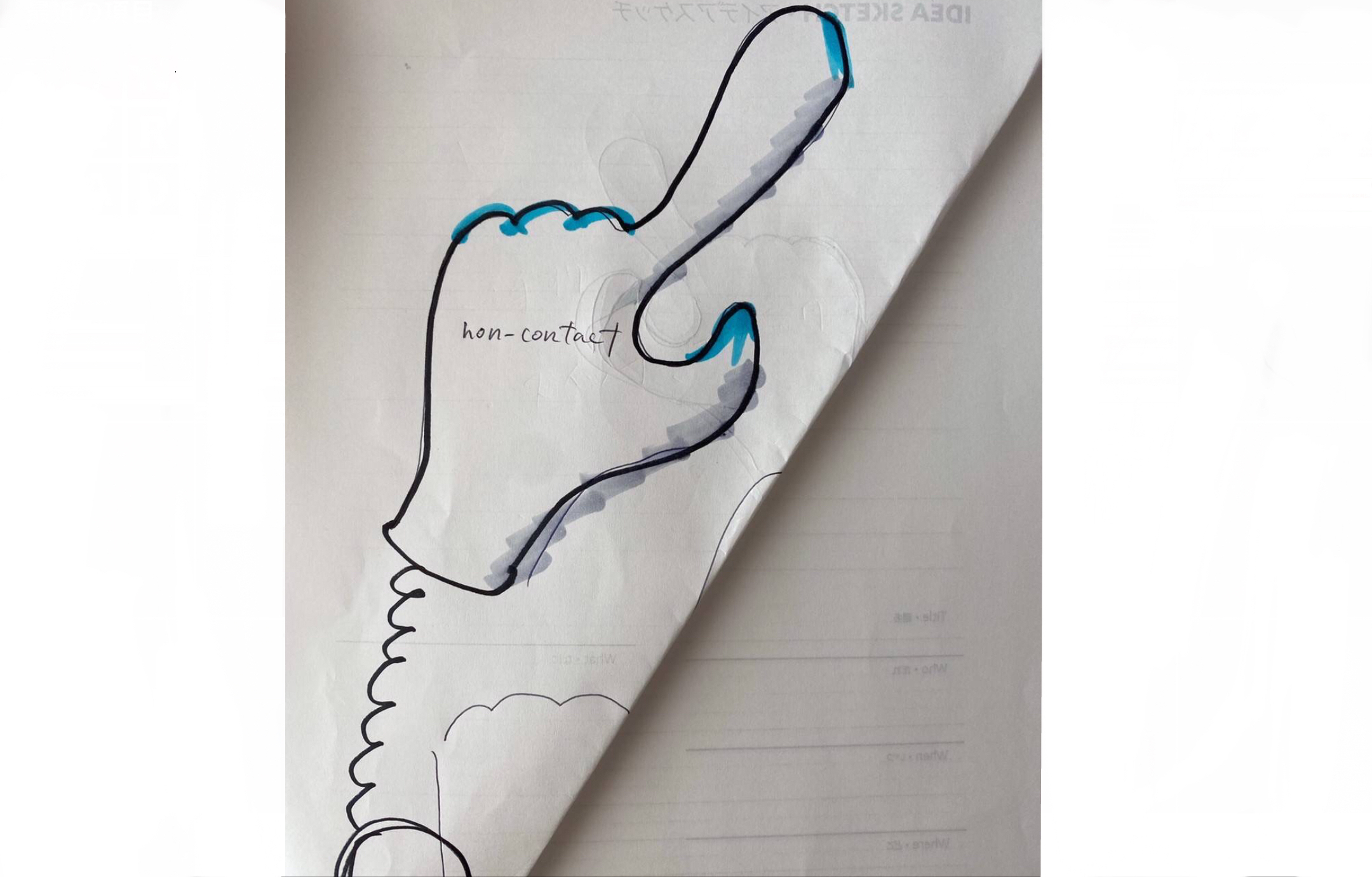

メンバーそれぞれの意見をもとにアイデアスケッチ。

機能性とデザイン性を重視した結果…

人差し指でボタン、中指・薬指・小指の三本でドアやつり革を持てる手のイラストに決定。

機能性とデザイン性を重視した結果…

人差し指でボタン、中指・薬指・小指の三本でドアやつり革を持てる手のイラストに決定。

3D化することで分かること

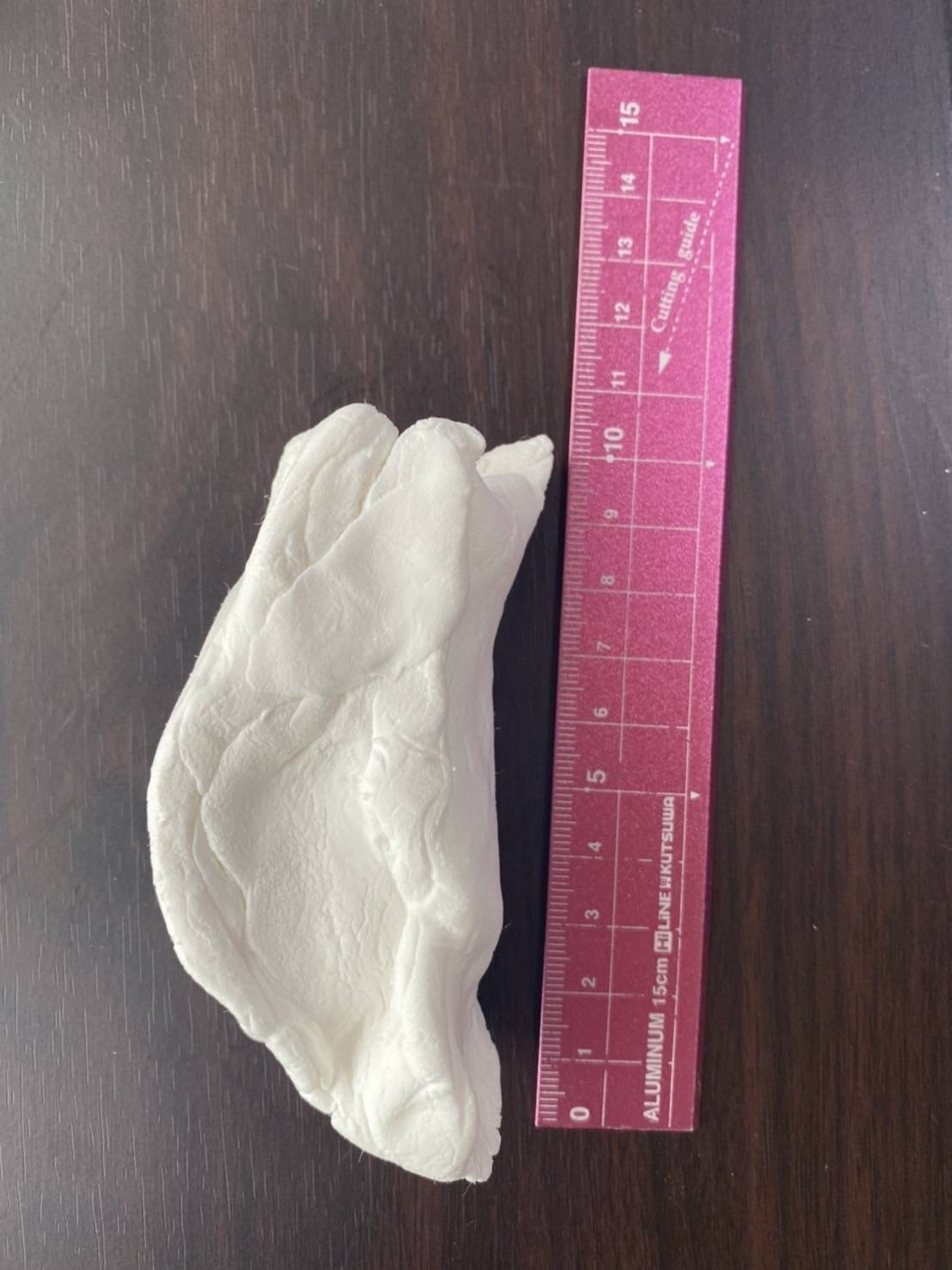

紙粘土を使って3D化してみた。

スケッチの段階では手ごたえを感じていたのだが、実際に形にしてみるとかなりホラーに…

見つかった課題

スケッチの段階では手ごたえを感じていたのだが、実際に形にしてみるとかなりホラーに…

見つかった課題

- サイズが大きい

- バッグに手が付いてたら怖い

改善案

まずはデザインを変更することに。

「既製品の多くがシンプルなデザインなのは誰でも使いやすいからではないか」という考察から、老若男女に人気のある動物のデザインを視野に!

さらに、消毒液を入れることができると他の製品との差別化を図ることができ、尚且つより便利になるのではという意見も。

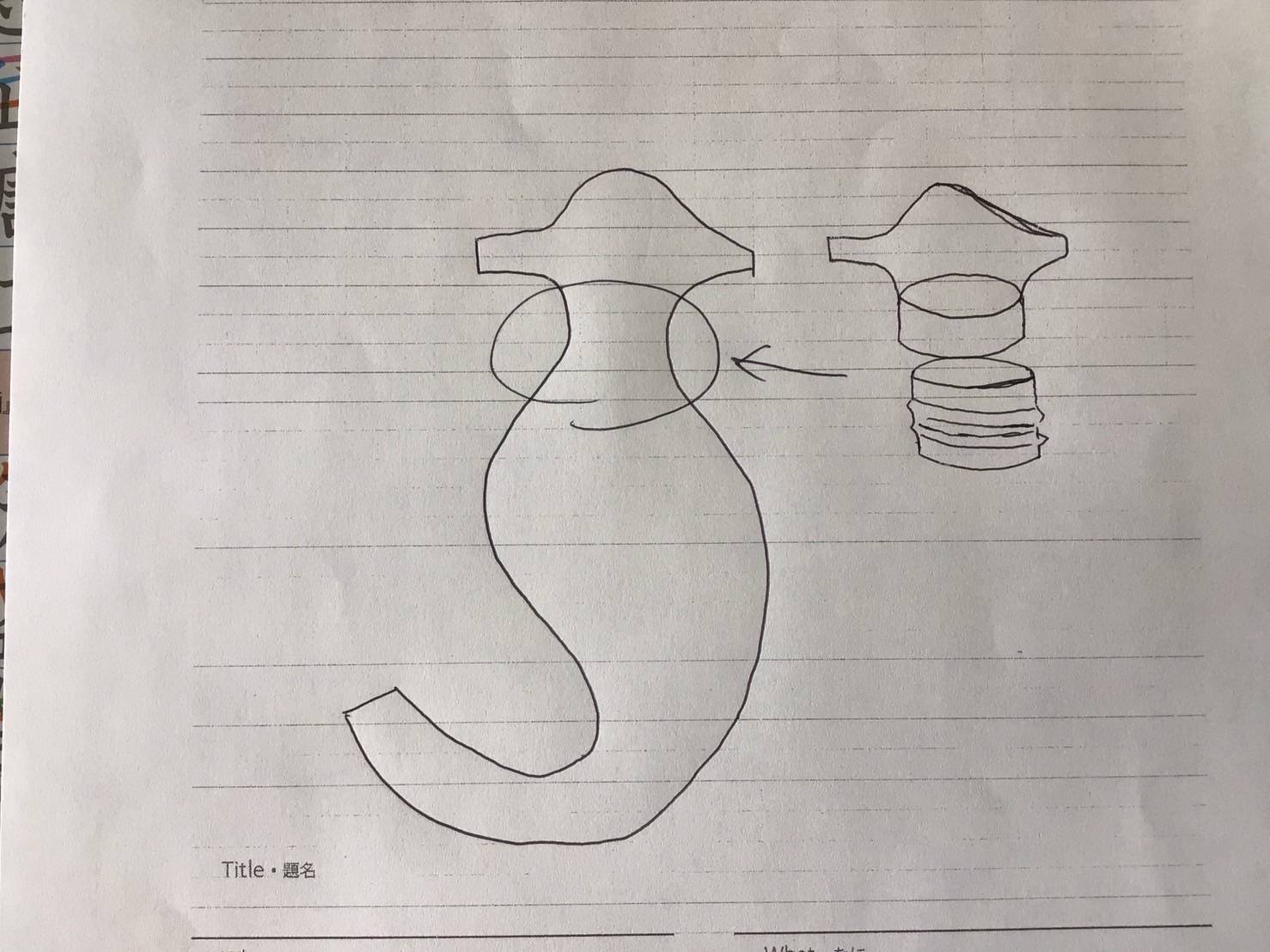

そこでタツノオトシゴ型のデザインが浮上!

「既製品の多くがシンプルなデザインなのは誰でも使いやすいからではないか」という考察から、老若男女に人気のある動物のデザインを視野に!

さらに、消毒液を入れることができると他の製品との差別化を図ることができ、尚且つより便利になるのではという意見も。

そこでタツノオトシゴ型のデザインが浮上!

- 尾の部分にドアやつり革を引っ掛けられるのではないか

- 吻部と呼ばれる口の先端でボタンを押すことができ、お腹の部分に消毒液を入れることができそう

- 幸運の象徴、縁起が良いと言われているので新型コロナウイルス対策の製品として最適

以上の理由からタツノオトシゴ型に決定。

デザイン・3D化②

紙粘土で3D化する上で、3つの問題点が浮上!

- そもそも新素材は消毒液を入れることが可能なのか

- 消毒液を出す部分、補充する部分はどこにするのか

- サイズが大きすぎる

アルコール消毒が最大の難点!?

問題1について

新素材の吸湿性が気になる!ということでファブラボ太宰府さんから事前に送っていただいたサンプルで検証してみることに

①エタノール71% FORZEAS: 1時間後には周りの消毒液をかなり吸収していた (DURABIOは未検証)

②エタノール50〜60% FORZEAS、DURABIOともにほとんどの消毒液を吸収していた

やはりかなりの吸湿力… 今後どうするか要検討

新素材の吸湿性が気になる!ということでファブラボ太宰府さんから事前に送っていただいたサンプルで検証してみることに

①エタノール71% FORZEAS: 1時間後には周りの消毒液をかなり吸収していた (DURABIOは未検証)

②エタノール50〜60% FORZEAS、DURABIOともにほとんどの消毒液を吸収していた

やはりかなりの吸湿力… 今後どうするか要検討

またまた消毒液問題

問題2についてはたくさんのアイデアが出た

おもちゃの水鉄砲の要領で詰め替えをできるようにする、頭の上に穴を開けてふたをつくるetc…

議論した結果

・補充場所は頭部と体の部分をペットボトルキャップのように取り外せるようにする ・消毒液は口を半分に開くことができるようにしてそこから出す

おもちゃの水鉄砲の要領で詰め替えをできるようにする、頭の上に穴を開けてふたをつくるetc…

議論した結果

・補充場所は頭部と体の部分をペットボトルキャップのように取り外せるようにする ・消毒液は口を半分に開くことができるようにしてそこから出す

サイズを小さくするには

問題3について

タツノオトシゴは縦に長い生物であるからか、紙粘土で3D化してみると目安の10cmを大きく上回る15cm超えに…(画像1枚目)。さらに想定していた消毒液の容量30mlが入る大きさで作ってもかなり大きくなってしまった(画像2枚目)。

そこで目安の容量を10mlに変更。体の部分を小さくすることができ、10cm程の大きさにすることに成功。

タツノオトシゴは縦に長い生物であるからか、紙粘土で3D化してみると目安の10cmを大きく上回る15cm超えに…(画像1枚目)。さらに想定していた消毒液の容量30mlが入る大きさで作ってもかなり大きくなってしまった(画像2枚目)。

そこで目安の容量を10mlに変更。体の部分を小さくすることができ、10cm程の大きさにすることに成功。

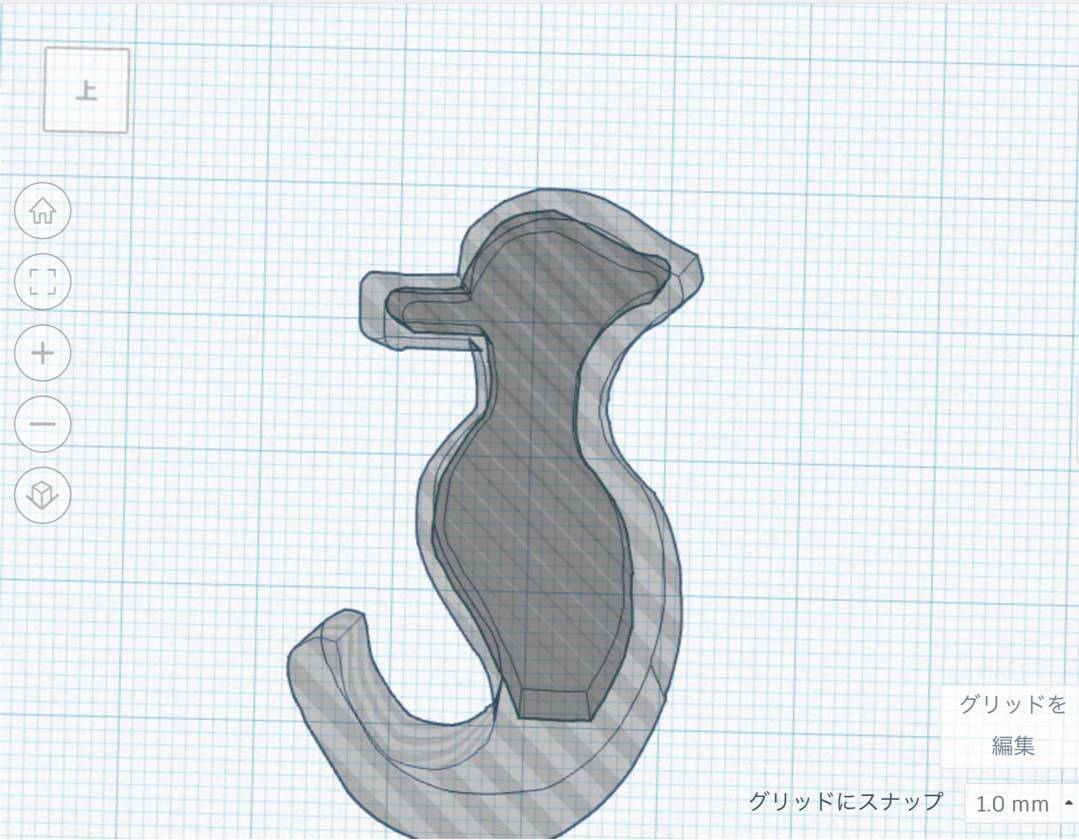

3Dモデリング

形にするための3Dモデル作成。

まず取り掛かったのはタツノオトシゴのボディ部分作り。 タツノオトシゴは体が滑らかにカーブしているため、自由に形をつくることができる図形を使って作業を進めた。

この作業の難しさには神経を削がれた!

iPadでの作業は、指の動きがうまく反応せず、マスに合わせてまっすぐ線を引くのにも一苦労。 さらに、中の空洞を作るため、一回り小さいタツノオトシゴの胴体部分も作成。 厚みがなるべく均等になるように細心の注意を払って調整を重ねた。

この作業の難しさには神経を削がれた!

iPadでの作業は、指の動きがうまく反応せず、マスに合わせてまっすぐ線を引くのにも一苦労。 さらに、中の空洞を作るため、一回り小さいタツノオトシゴの胴体部分も作成。 厚みがなるべく均等になるように細心の注意を払って調整を重ねた。

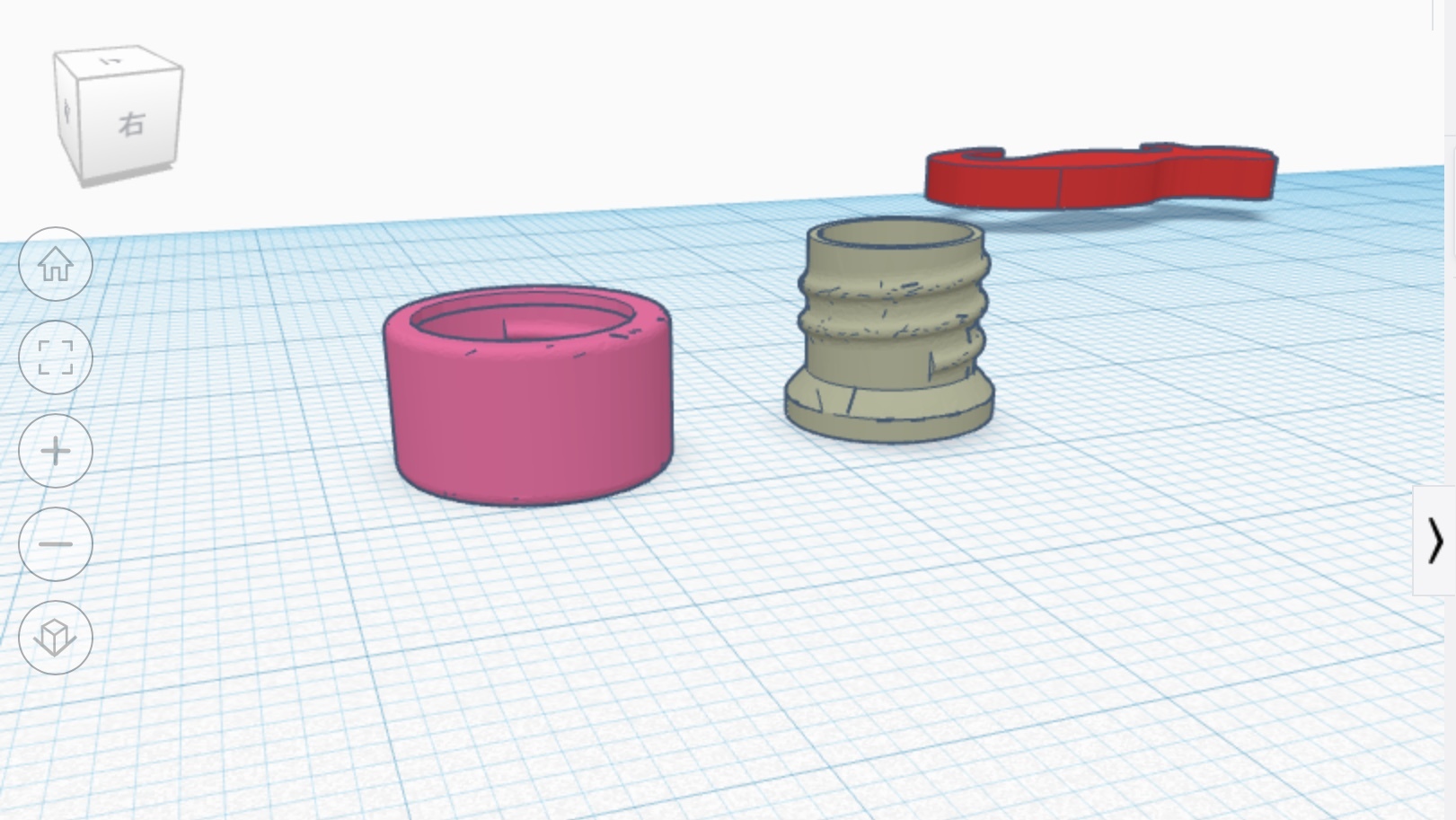

キャップは大変!

次に、チームで考えた構造に基づいた、細かい仕組みづくり。

主にキャップ部分の捻る構造と消毒液を出す口の構造の作業を行った。 この作業は2人で手分けした。

キャップ部分はthingiverse のMini Container with PET Bottle Cap Size by Tokyo_Bird より、お借りした素材を加工。

捻る構造部分の1回目のサイズ調節では、キャップの根本部分と蓋部分を別々に縮小し、はまらなくなるハプニング! この失敗から、複数の部品を同時に選択し、同じように加工するスキルを習得。

2回目はこのスキルを駆使し、同じ割合でサイズを調節することに成功!

主にキャップ部分の捻る構造と消毒液を出す口の構造の作業を行った。 この作業は2人で手分けした。

キャップ部分はthingiverse のMini Container with PET Bottle Cap Size by Tokyo_Bird より、お借りした素材を加工。

捻る構造部分の1回目のサイズ調節では、キャップの根本部分と蓋部分を別々に縮小し、はまらなくなるハプニング! この失敗から、複数の部品を同時に選択し、同じように加工するスキルを習得。

2回目はこのスキルを駆使し、同じ割合でサイズを調節することに成功!

失敗しつつも

ここでキャップをはめるはずのボディの接続部分が四角だったことに気がついた。

焦ったが、四角部分に穴を開けた円をはめ込み、形の調整を行った。

これにより、キャップの大きさを変えなければならなくなり、調整を重ねると、ずれが生じてしまった。 これを調整する過程で、細かい目盛りの調整によってちょうどいい形を作るスキルを習得し、キャップの形が完成!

焦ったが、四角部分に穴を開けた円をはめ込み、形の調整を行った。

これにより、キャップの大きさを変えなければならなくなり、調整を重ねると、ずれが生じてしまった。 これを調整する過程で、細かい目盛りの調整によってちょうどいい形を作るスキルを習得し、キャップの形が完成!

分担作業ゆえに...

蓋・消毒液出口として機能する頭部の作成。

消毒液の出口が複雑だったため、まずはTINKERCADのモデルを検索。

イメージに近いコネクタを発見し、使用することに。

しかし、サイズが固定されていて変更できないことに気づいた。

そこで、そのモデルを参考に自分たちで円柱や球体を組み合わせて一から作成。

やっと完成した頭部を胴体と組み合わせてみると、キャップと消毒液出口がズレていることが判明。

慌てて調整し、なんとか消毒液の通り道を確保することができた。

頭部と胴体を分担し作業していたからこその誤算。

報・連・相の重要さを改めて実感した。

試作品の完成

ファブラボ太宰府さんにプリントしていただいた作品が手元に到着!

頭部、胴体ともに2つずつ

それぞれ大きさや色(白・透明)が違うため、見栄えや細かい部分など様々なことを比較することができた。

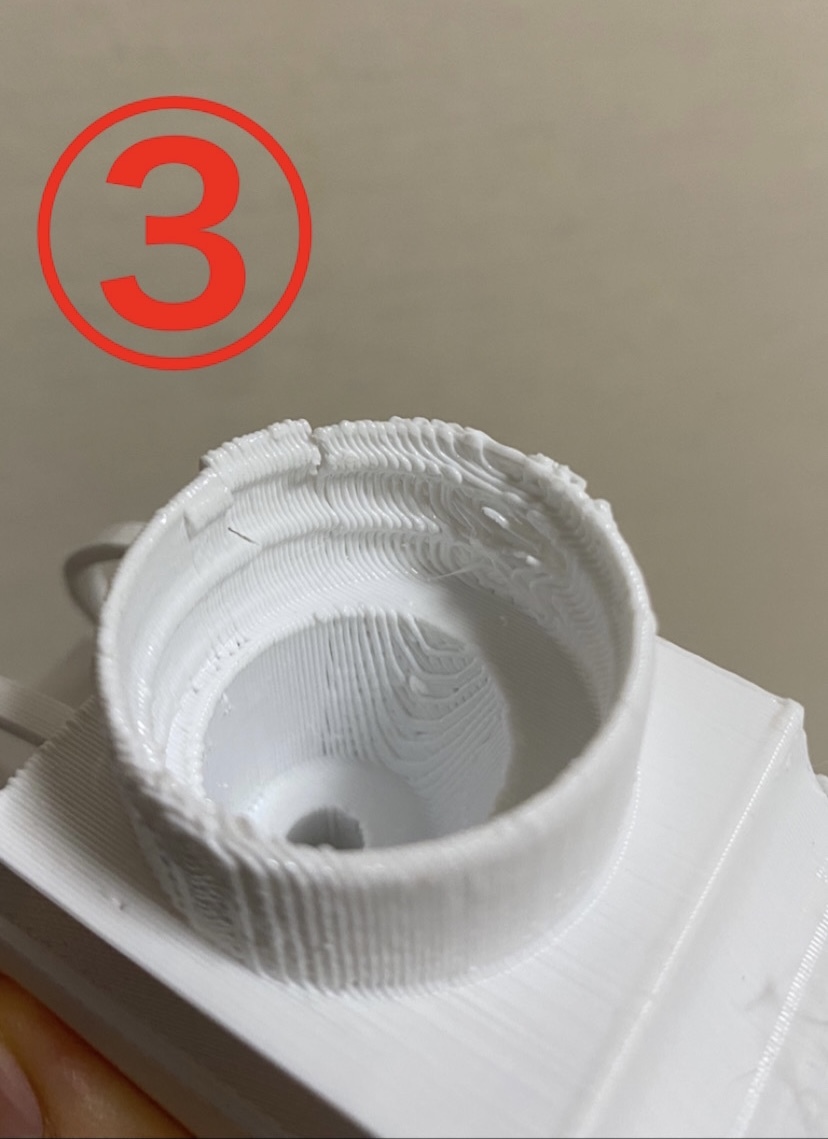

課題は山ほど

頭部の課題は大きく分けて3つ

- フタ(口の部分)が消毒液を出すのに十分に開かない

- フタが上手く噛み合わない

- 詰め替え部分のキャップが綺麗に印刷できていないため、上手く噛み合わない

胴体の課題は2つ

- ドアの取手が引っかかりにくい

- 中にサポート剤ができてしまい、空洞にならない

改善点

頭部

1について

- 画像の印をつけている部分に接合場所を変える

- 丈夫さと柔軟さの調整

- 太さと曲がり具合を変える

2について

- 細い2本の棒の形を半円のような形にする

- 2本の棒を上蓋と下の土台の接触部分に対して対称になるように角度を調整する。

- 出力する時に縦向きにする

胴体

1について

2について

1について

- 尾の部分の幅を広げる

- 出力する向きを調整する

再制作

自粛期間が明け、ファブラボ太宰府さんにやっと足を運ぶことができた。

この日、初めてメンバー全員と対面することに!

初めて3Dプリンタを目にするメンバーもいたが、実際に自分たちで印刷を開始。

ファブラボ太宰府さんにて作られたDURABIO™とFORZEAS™ の作品を比較して、DURABIO™を使用することに決定。

3Dプリンターを

この日、初めてメンバー全員と対面することに!

初めて3Dプリンタを目にするメンバーもいたが、実際に自分たちで印刷を開始。

ファブラボ太宰府さんにて作られたDURABIO™とFORZEAS™ の作品を比較して、DURABIO™を使用することに決定。

3Dプリンターを

- 積層ピッチ:0.25mm

- 密度:20%

- 速度:ノーマル に設定して出力スタート!

サポート材という新たな敵

初めてのサポート材を取る作業に大苦戦!

サポート材と一緒に本体まで切ってしまうこともあった。

色によって取れやすさが違うことに驚いた。

*透明・・・少し粘度が高く、細かい箇所が残る。1番サポート材が取りにくかった印象。ベルトディスクサンダーを使い、丸みのある面を滑らかにした。

*白・・・少し硬い。

*黒・・・他の色よりパキッとしていて、1番取りやすかった。

また、出力する向きによってもサポート材の取れやすさが変わった。

サポート材と一緒に本体まで切ってしまうこともあった。

色によって取れやすさが違うことに驚いた。

*透明・・・少し粘度が高く、細かい箇所が残る。1番サポート材が取りにくかった印象。ベルトディスクサンダーを使い、丸みのある面を滑らかにした。

*白・・・少し硬い。

*黒・・・他の色よりパキッとしていて、1番取りやすかった。

また、出力する向きによってもサポート材の取れやすさが変わった。

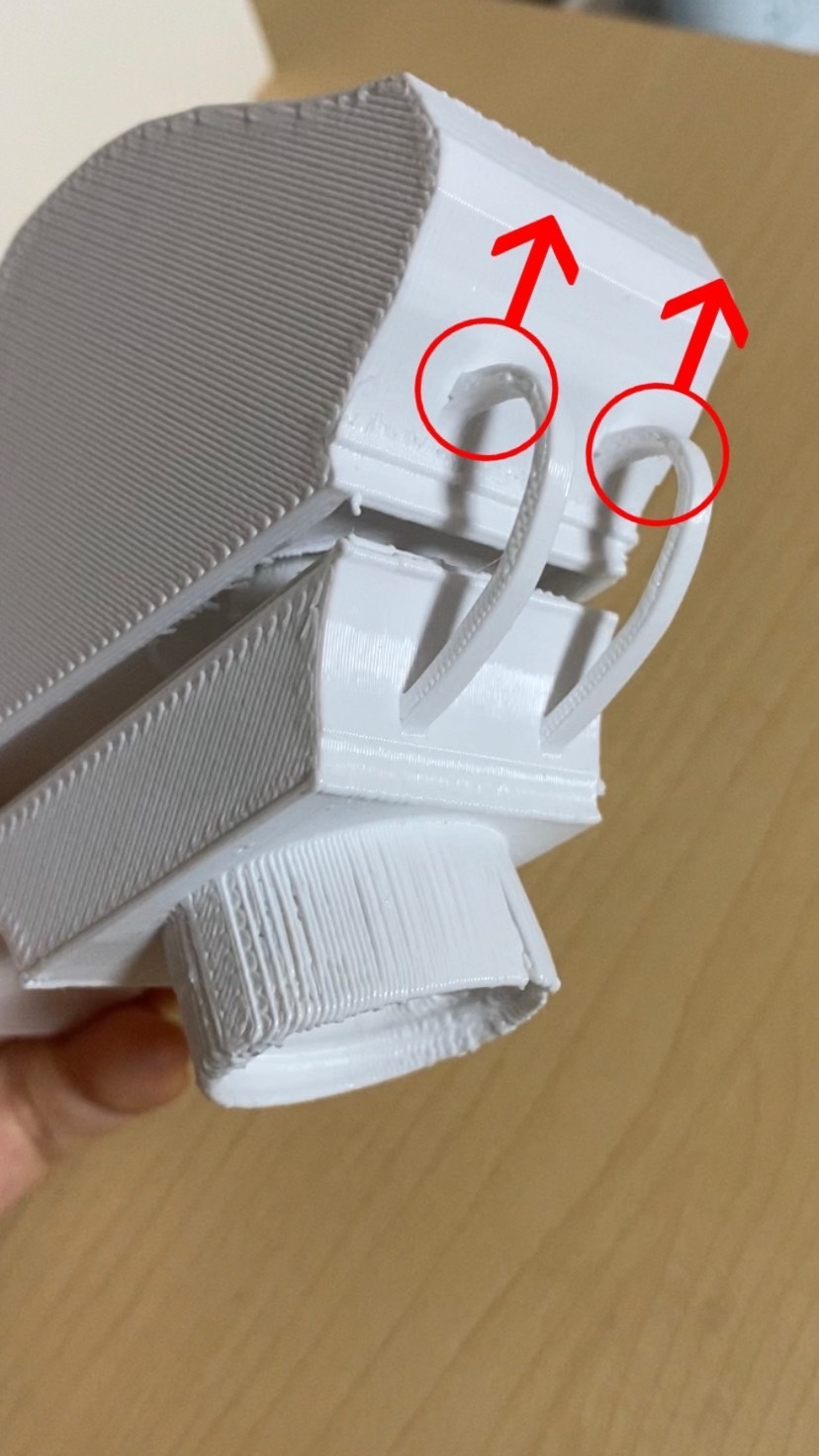

前回の改善点を踏まえて

state7で出てきた頭部の課題を改善した結果

・接合場所や接合部分の太さを変えても、開ける際に折れてしまった。

2について

・tinkercadで細かく計算し、印刷による凸凹をやすりで削ると上手く噛み合った。

3について

・印刷する方向を変えると上手く噛み合った。開け閉めもスムーズに行えた。

検証

出力した作品にアルコールを入れた状態で使用してみた。

OK!

う〜ん…

OK!

- 引き出しの開閉がしやすかった

- キャップの部分が機能でき、ここからアルコールが漏れることはなかった

- アルコールが吸湿されなかった

う〜ん…

- ドアが開けにくい(画像①参照)

- 接合部分がやはり折れてしまう

- 胴体の下の方(画像②参照)から消毒液が漏れてしまう

state5で出てきたアルコール問題。以前検証した時よりも量が増えたからか2時間置いてもほぼ吸湿してなかった。しかし、胴体の下の方から消毒液が漏れてしまうという新たな課題が…

さらなる改善点

→尾の部分

- 幅を広げて取手に引っかかりやすくする(画像①参照)

→接合部分

→アルコール

- 上下を分けてプリントして、紐で止める(画像②参照)

- 積層ピッチと密度を変更して、隙間をなくす

完成!

試行錯誤を繰り返したこの製品がついに完成!

白・透明・黒の全ての色で制作してみて1番綺麗にプリントできた黒を使用することに。

本体上部にはストラップホールがあるため、鞄に簡単に付けることもできる!

白・透明・黒の全ての色で制作してみて1番綺麗にプリントできた黒を使用することに。

本体上部にはストラップホールがあるため、鞄に簡単に付けることもできる!

名前決定!

ウイルスの“ウイ“とタツノオトシゴの“タツ“を取って「ウイタツ」に決定!

“タツ“には他にもウイルスの感染源を“絶つ“という意味が込められている。

“タツ“には他にもウイルスの感染源を“絶つ“という意味が込められている。

フィードバック

メンバーの家族に使ってもらった感想

いいね!

・アイデアが斬新

・スイッチが押しやすい

・非接触型で安心できる

うーん...

・使い慣れるまでコツが要りそう

・手の方が早い

・重い取手やドアを開けるときに折れそうで怖い

・アルコールが出にくい

・ドアの種類によっては滑る

意見を踏まえて

①折れてしまいそう

→強度を増すために積層ピッチと密度をさらに調整する

②アルコールが出にくい

→画像の消毒液が出てくるところの穴を大きくする

③滑る可能性がある

→尾の部分に滑り止めのシートをつける

→強度を増すために積層ピッチと密度をさらに調整する

②アルコールが出にくい

→画像の消毒液が出てくるところの穴を大きくする

③滑る可能性がある

→尾の部分に滑り止めのシートをつける

感想

良かった点

- メンバーとサポートし合いながら進めることができたこと

- 多くの人から意見を頂けたこと

大変だった点

- ものづくりの大変さ

そして今まで何気なく使っていたものでも、多くの工夫と試行錯誤が詰まっていると実感し、ものの見方が変わった。

- 課題が次々と出てくること

協力してしてくださった方々

今回の「ウイタツ」制作においてたくさんの方にアイデアや意見をいただき、そのおかげでより良いものを作ることができた。

今後について

家族だけでなく、学校の生徒や先生、地域の方など多くの人にウイタツを使ってみてもらい、フィードバックをいただき改良を重ねていきたい。

さらに非接触型の製品や消毒液入れを作られている方にもお話を伺い、新たな課題を見つけ、改善策を考えていきたい。

また今回はDURABIO™を使用して制作したので、FORZEAS™や他のフィラメントでも作って比較してDURABIO™だからこそできることを見つけていきたい。

さらに非接触型の製品や消毒液入れを作られている方にもお話を伺い、新たな課題を見つけ、改善策を考えていきたい。

また今回はDURABIO™を使用して制作したので、FORZEAS™や他のフィラメントでも作って比較してDURABIO™だからこそできることを見つけていきたい。