メモ

3Dでプリンタで作ったパーツは割れやすいのでそのうちレーザーカッターで作ったバージョンも公開予定

ギアボックスを組み立てる

タミヤ ロボクラフトシリーズ メカキリンを開封し、説明書③〜⑤に従ってギアボックスを組み立てる。

このとき、逆転スイッチは使用しないので取り付けなくてよい。

また電池ボックスはマイコンに接続するので、ここではモータとは配線しない。

基板部を組み立てる

ロボットの動きをプログラムするための基板を作る。

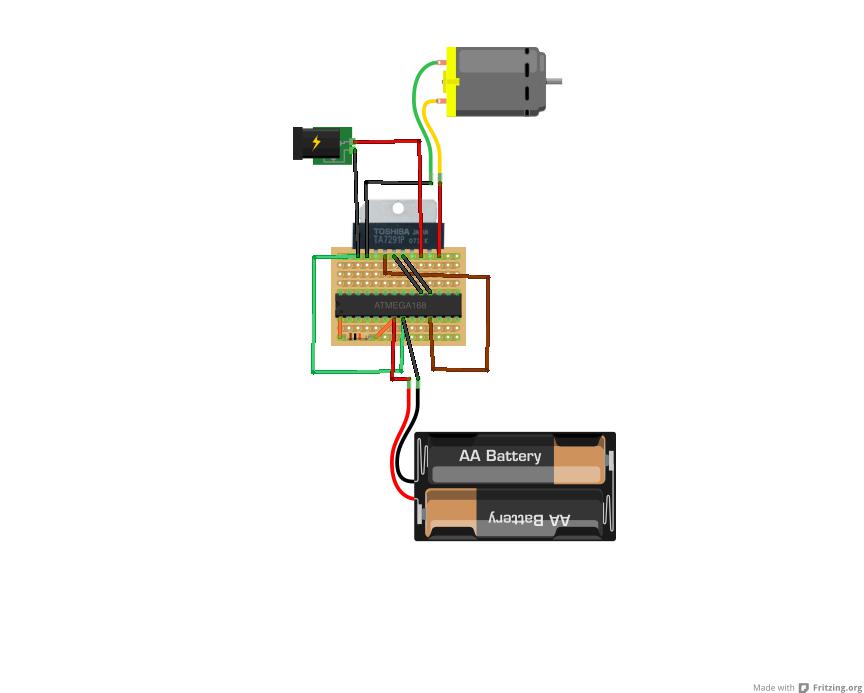

今回はできるだけ小型にしたかったので、ArduinoのファームウェアをAVRマイコンATMEGA168Pに書き込んで、自作Arduinoとして使用した。

下記の手順などを参考にしながらATmega168Pにファームウェアを書き込んで、プログラムのスケッチをアップロードします。

ただちょっとこれは初心者には難しめなので、Arduinominiとか Trinket使ったバージョンも公開します。

参考

http://jun1chi.blogspot.jp/2012/02/atmega328parduino-pro-33v-8mhz.html回路図

メモ

マイコンとモータを同じ電源から引いてしまうと、モータの方に電気を持って行かれてしまい、マイコンがリセットされる問題があるので、ACアダプタを接続している。おそらく別の電池ボックスを使ってもいいと思われる。

ここも今後改善予定。

ギアボックスに体パーツをつける

接着剤などでギアボックスに体パーツをつける

基板を体パーツにつける

グルーガンなど使うとつけやすい

カバーを付ける

プラ版とかでカバーを作ってつける

電池ボックスをギアボックス下に付ける

脚パーツをギアボックスに付ける

タミヤ メカキリンの説明書⑦〜⑨を参考にしながらギアボックスに造形した脚パーツを付ける。

脚パーツには、木の枝などを取り付けるための輪ゴムをはめる。

ゴムは何でも良いが、直径15mmのゴムチューブを輪切りにして使用した。

木の枝、植物を拾ってくる

公園や森で適切な長さの木の枝や花、草などを採取してくる。

植木鉢部分につける植物は、クッションシートなどで包んでいると入れやすい。