全般的な注意点

MagicFlute製作上の全般的な注意点について記載します。

ネジ止めについて

MagicFluteの製作では、四角ナットを使用します。

STLデータで製造した3Dプリントの各部品には、ネジを締める先に四角ナットを挿入する穴があります。この穴に四角ナットを最初に入れて(落ちないようにテープなどで留めておくと便利です)、その後でネジを締めます。

基板の仕様について

この組み立て説明中の写真と、実際に入手した基板の仕様が異なる場合があります。文章については正しく記述していますので、基板の仕様(外観)の違いについてはご容赦のほど、宜しくお願い致します。

基板の仕様違いとは、例えば基板の色、シルク印刷の違い、微妙な寸法の違いなどです。明らかに組み立て方法が変わる場合は、文章に必ず反映しています。

分からないことがありましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。

kigakudoh@gmail.com

部品入手が困難な方はご連絡ください!

下記の電子基板を発注すると、最低3枚から買わねばならず、また到着まで20日近くかかります。その他の部品も一つ単位だと送料も嵩んでしまいます。

奇楽堂の以下のメールアドレスにご連絡いただければ、必要な部品を「奇楽堂MF Proto13オリジナル部品セット」として頒布いたします。お気軽にお問い合わせください。

kigakudoh@gmail.com

電子部品を揃えよう

以下の部品を揃えます。

・TouchMIDI32

・Proto13サブ基板と関連電子部品

・LED基板とフルカラーLED、抵抗・LPS22HB気圧センサモジュール

・3軸加速度センサモジュールADXL345

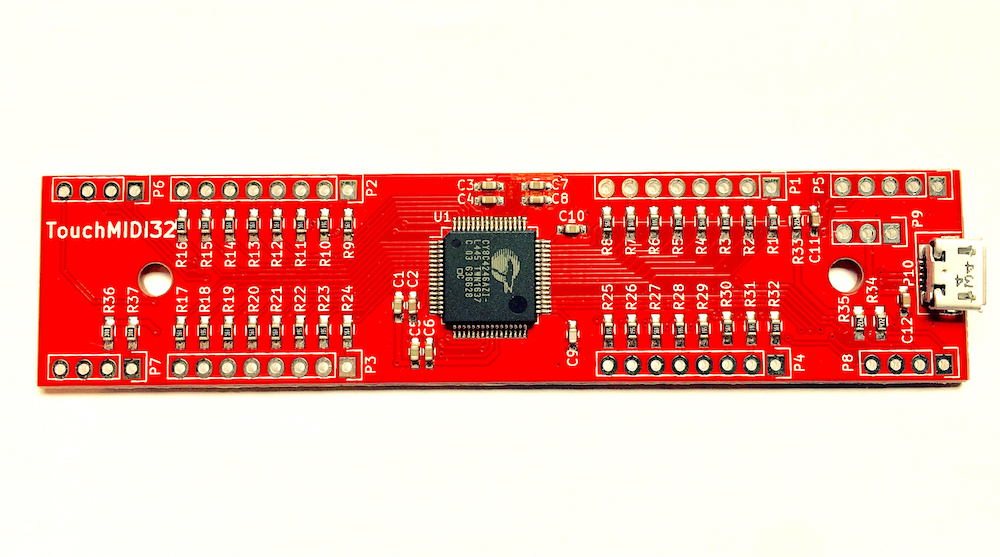

TouchMIDI32

SwitchScienceにて販売しているTouchMIDI32を使用します。3.3V系の周辺チップが多いため、電源は三端子レギュレータで3.3Vにして使用します。

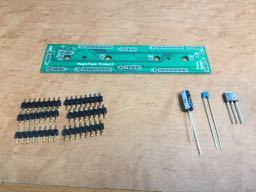

Proto13サブ基板と関連電子部品

・Proto13サブ基板

奇楽堂MF Proto13オリジナル部品セット

以下が同梱されたセットを販売いたします。(6000円程度)

・TouchMIDI32(MagicFlute用ファーム書き込み済み)

・Proto13サブ基板

・三端子レギュレータとコンデンサ

・基板用マウントパーツ

・LED基板

・気圧センサ用基板

・フルカラーLEDとLEDカバー

・抵抗

・LPS25H気圧センサモジュール

・ADXL345加速度センサモジュール

・ネジ、四角ナット

・スペーサー

・ケーブル

・銅箔テープ

筐体の部品を作ろう

Proto13では、筐体は以下の部品によって構成されます。

1.吹き口、吹き口カバー(3Dプリント)

2.角パイプ用板、回路サポート板(2.5mm厚MDF)

3.タッチセンサ音孔指板(3Dプリント)

4.LEDカバー枠(3Dプリント)

5.LEDカバー用乳半アクリル(2mm厚アクリル板)

角パイプ用板をカットする

2.5mm厚のMDFをレーザーカッターで切り出します。試しに、切り出したMDFを利用して四角い筒状の筐体をはめ込んで組み立ててみてください。

下の「角パイプ用板」をクリックすると、レーザーカッターで切り出すためのDXFデータがダウンロードできます。

パイプの4枚の各平面(上側筐体板、横側筐体板2枚、下側筐体板)と、指板を押さえて内部で電子回路を保持するための板(指板押さえ板)の計5枚が切り出せます。

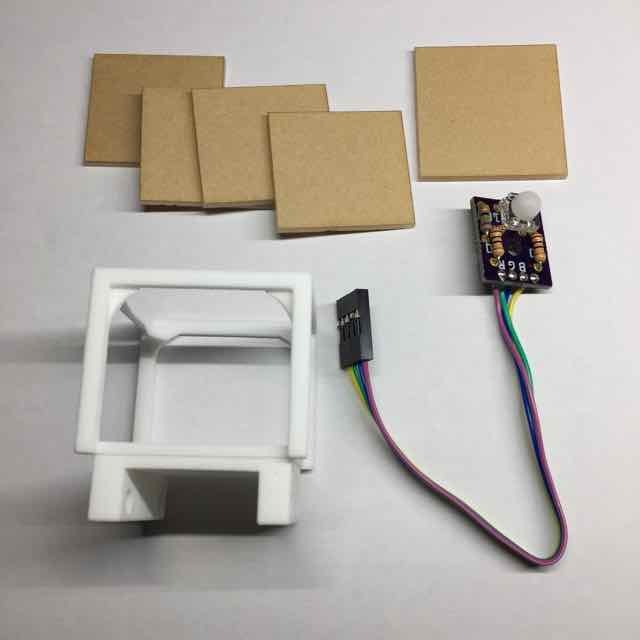

LEDカバー用乳半アクリルをカットする

2mm厚の乳半アクリル板をレーザーカッターでカットします。全部で5枚。大きい正方形の板が1枚、やや小さく、正方形では無い板が4枚です。このアクリル板をLEDカバー枠に貼り付けます。

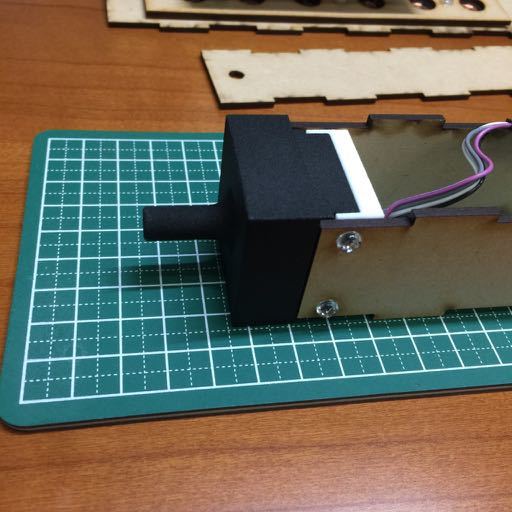

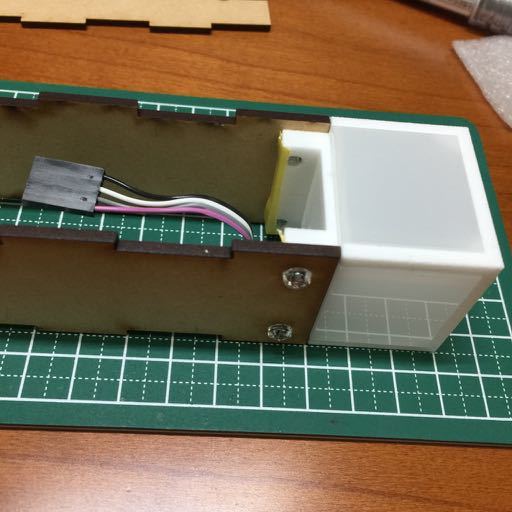

AP-Holderを作ろう

AP-Holderとは、吹き口、吹き口カバー、気圧センサーの基板を組み上げた部品のことです。吹き口から息を吹き込むと中の気圧センサーが気圧の上昇をセンシングし、CPUに情報を送ります。

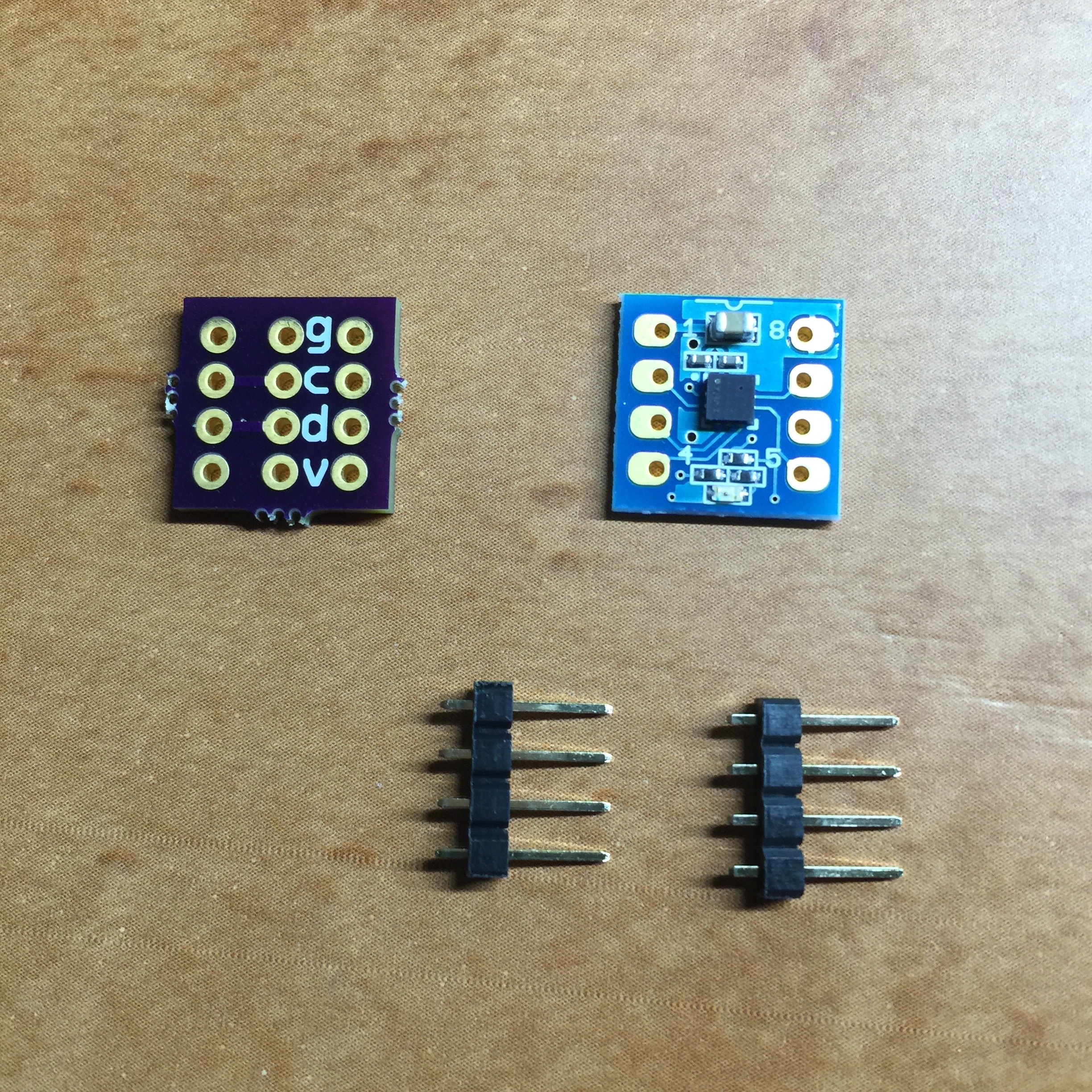

気圧センサ用基板のハンダ付け

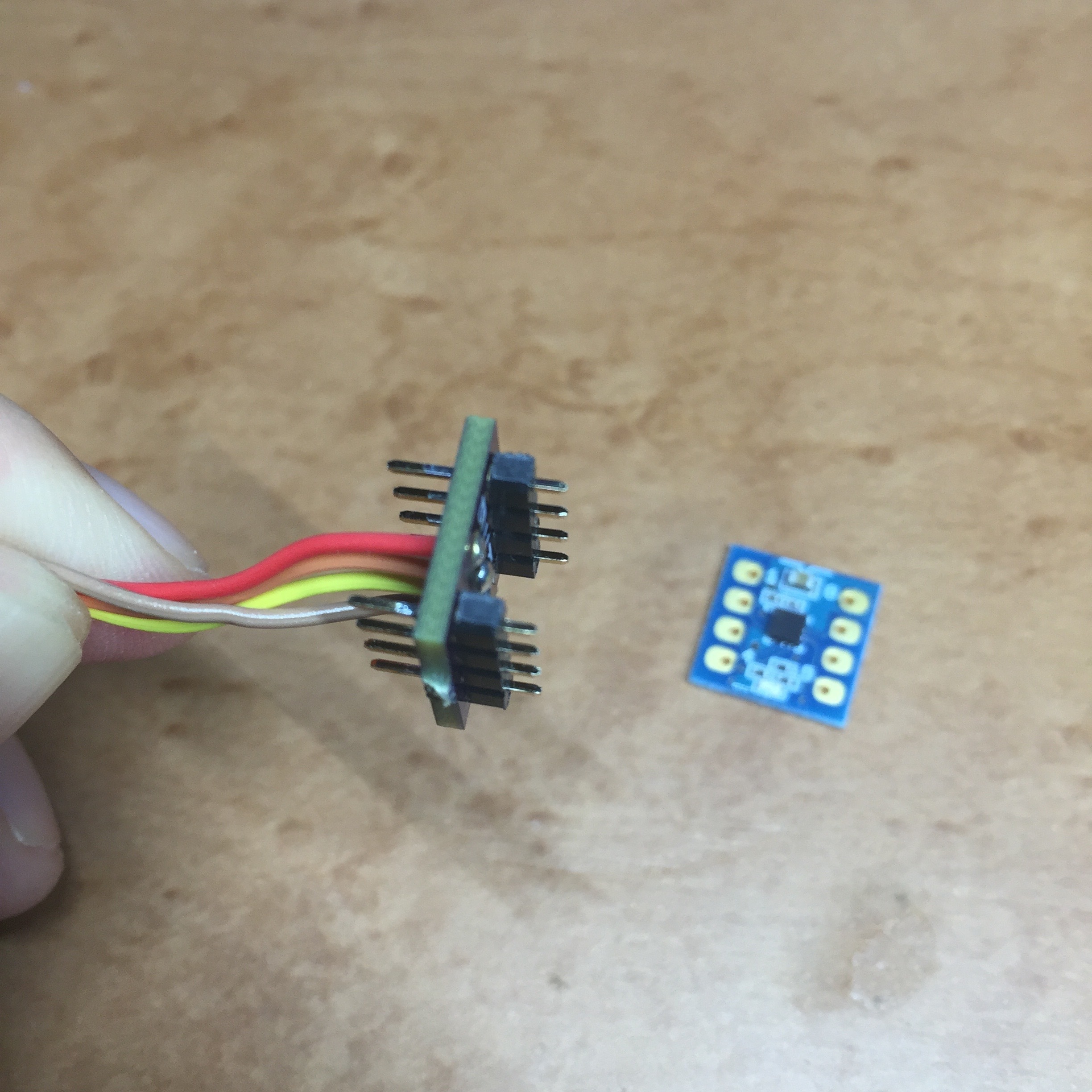

気圧センサ(LPS25H)、それに付属するピンヘッダ、気圧センサ用基板を用意します。

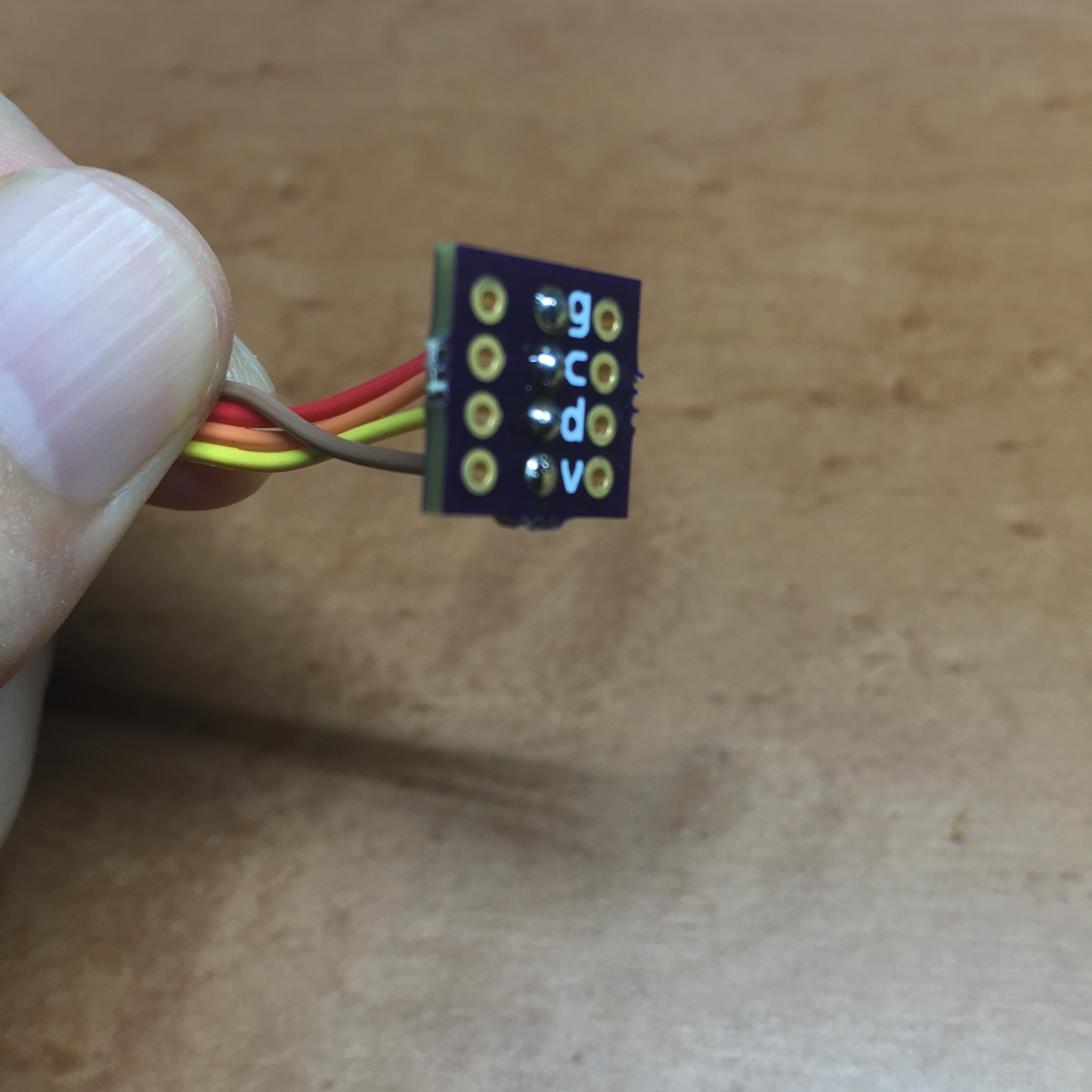

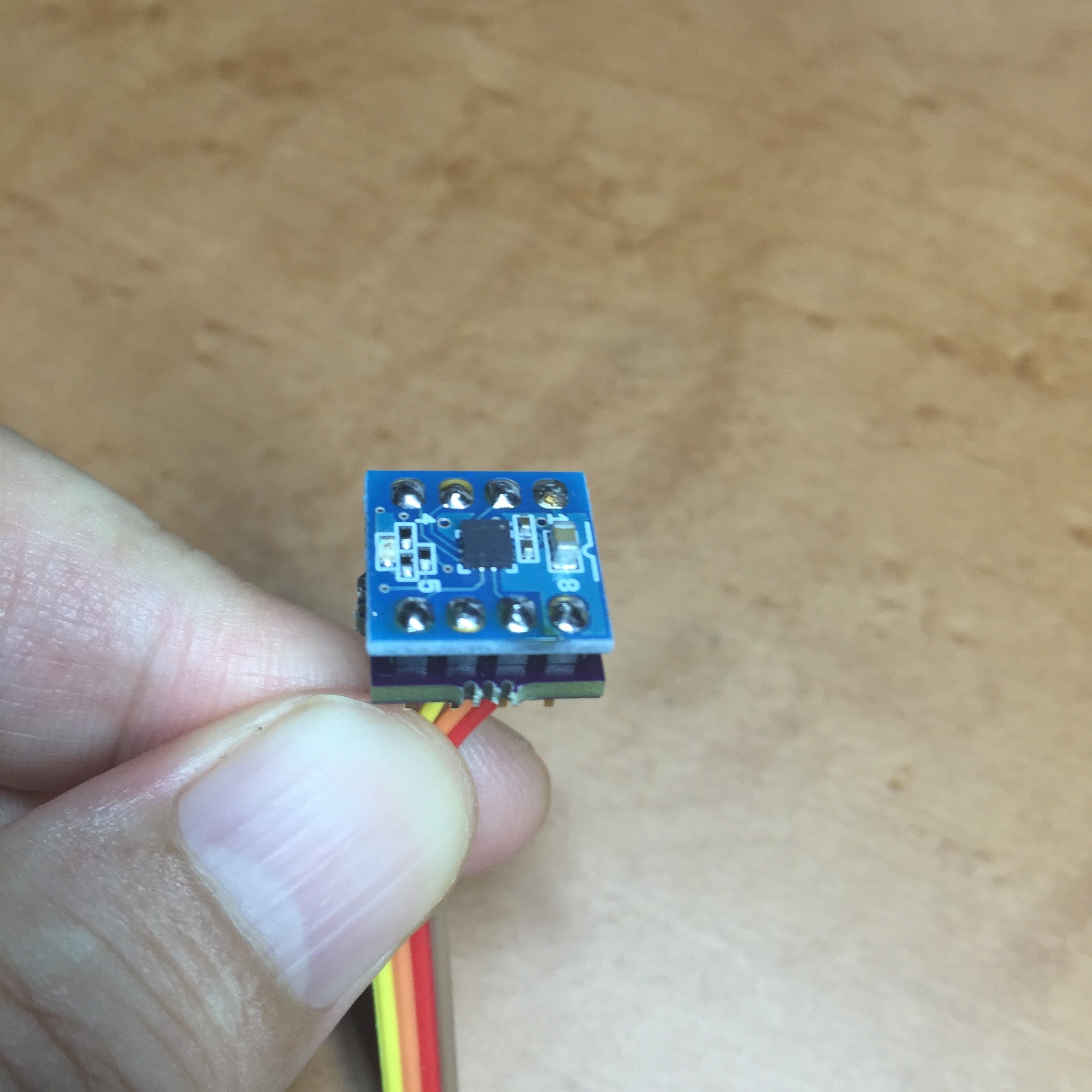

まず、気圧センサ用基板にケーブルをハンダ付け(真ん中のg,c,d,vと書かれている4つの穴にケーブルをハンダ付け)し、そのあと、ピンヘッダをハンダ付けします。ちなみに、g:GND, c:SCL, d:SDA, v:VDD(3.3v)です。

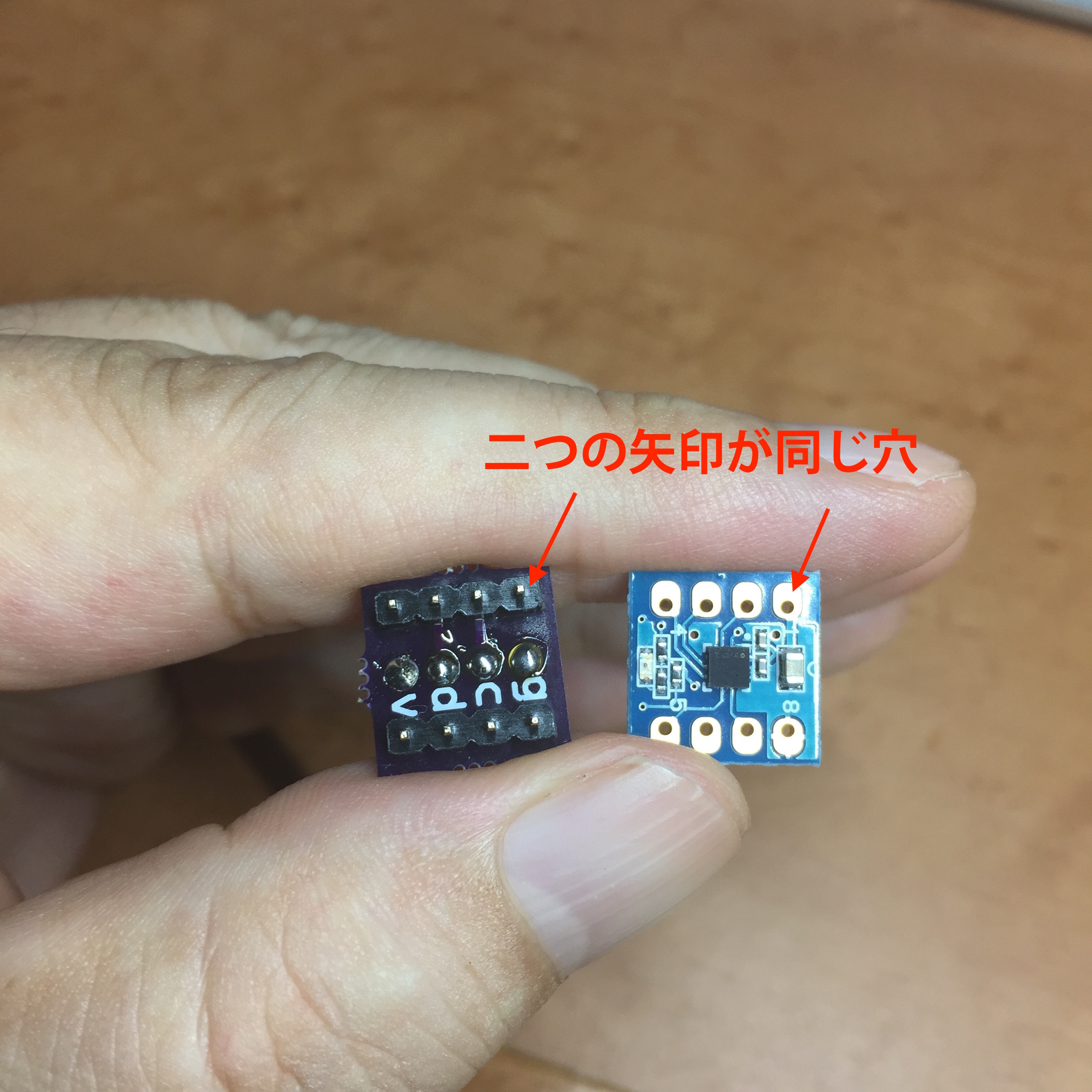

気圧センサ用基板と気圧センサを合体

気圧センサ用基板と気圧センサをハンダ付けします。向きを間違えないように気をつけて下さい。ケーブル側に飛び出たピンヘッダをニッパで切り取ります。

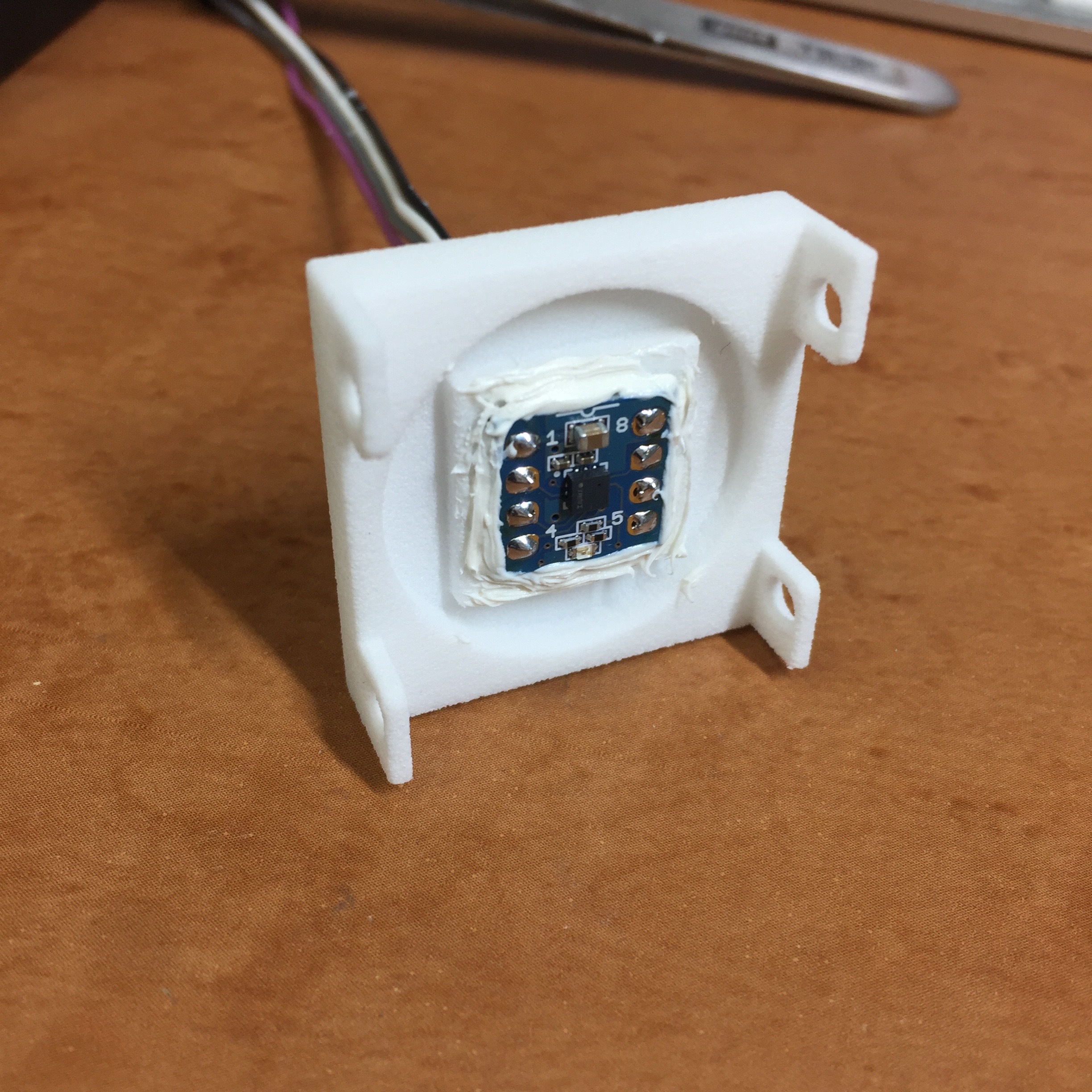

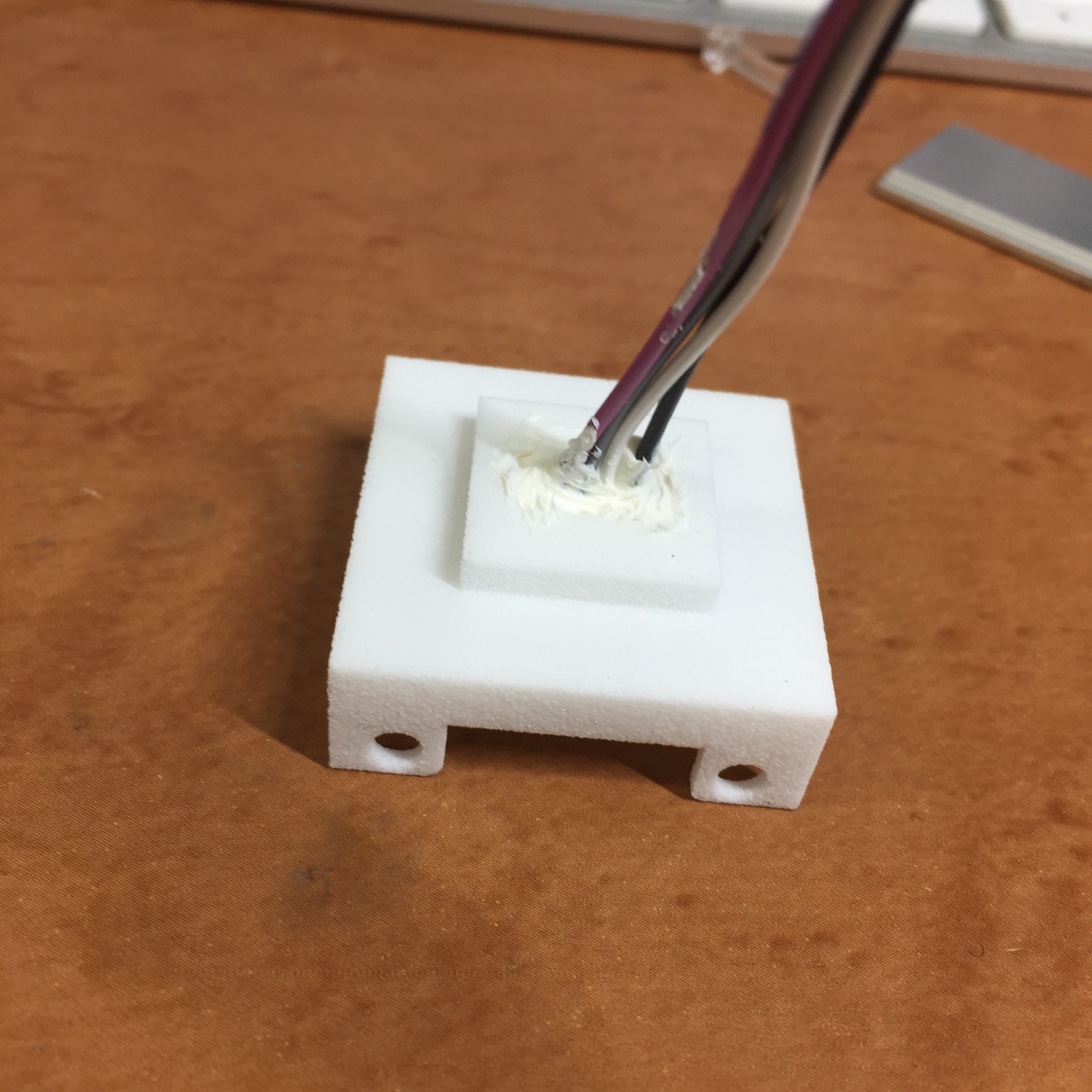

気圧センサの吹き口カバーへの取り付け

吹き口カバーの真ん中の四角の凹みに上記で作った気圧センサ基板を入れて防水の接着剤で固めます。

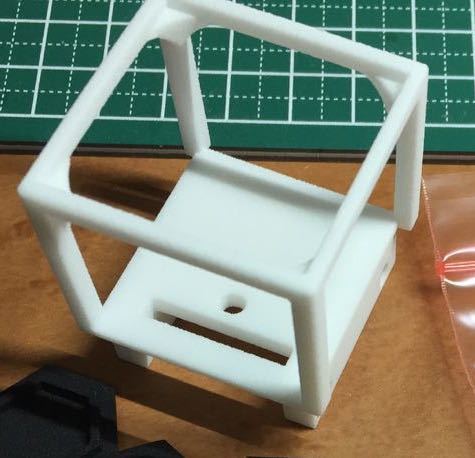

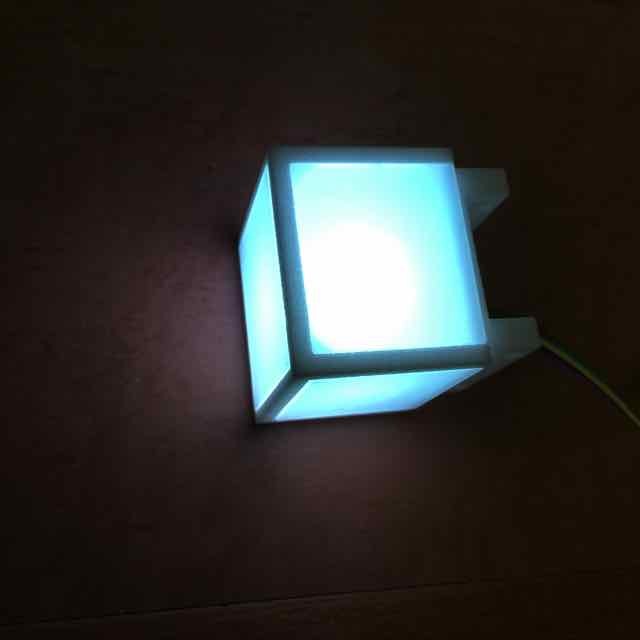

LEDカバーを組み立てよう

LEDカバー枠の3Dプリントに、LED基板を取り付け、レーザーカッターで切断した乳半アクリル板を枠に接着していきます。

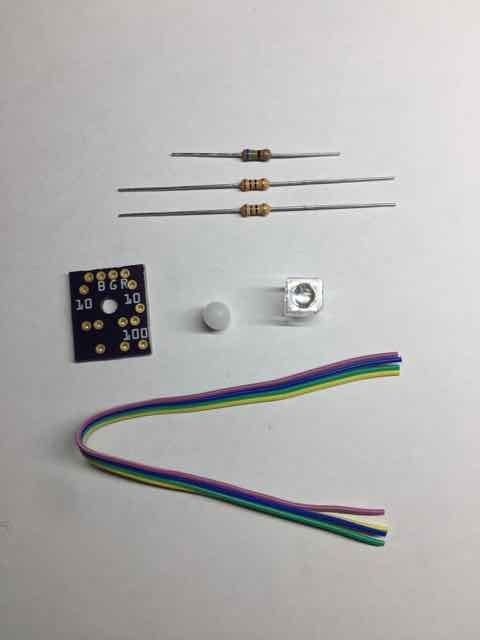

必要な部品

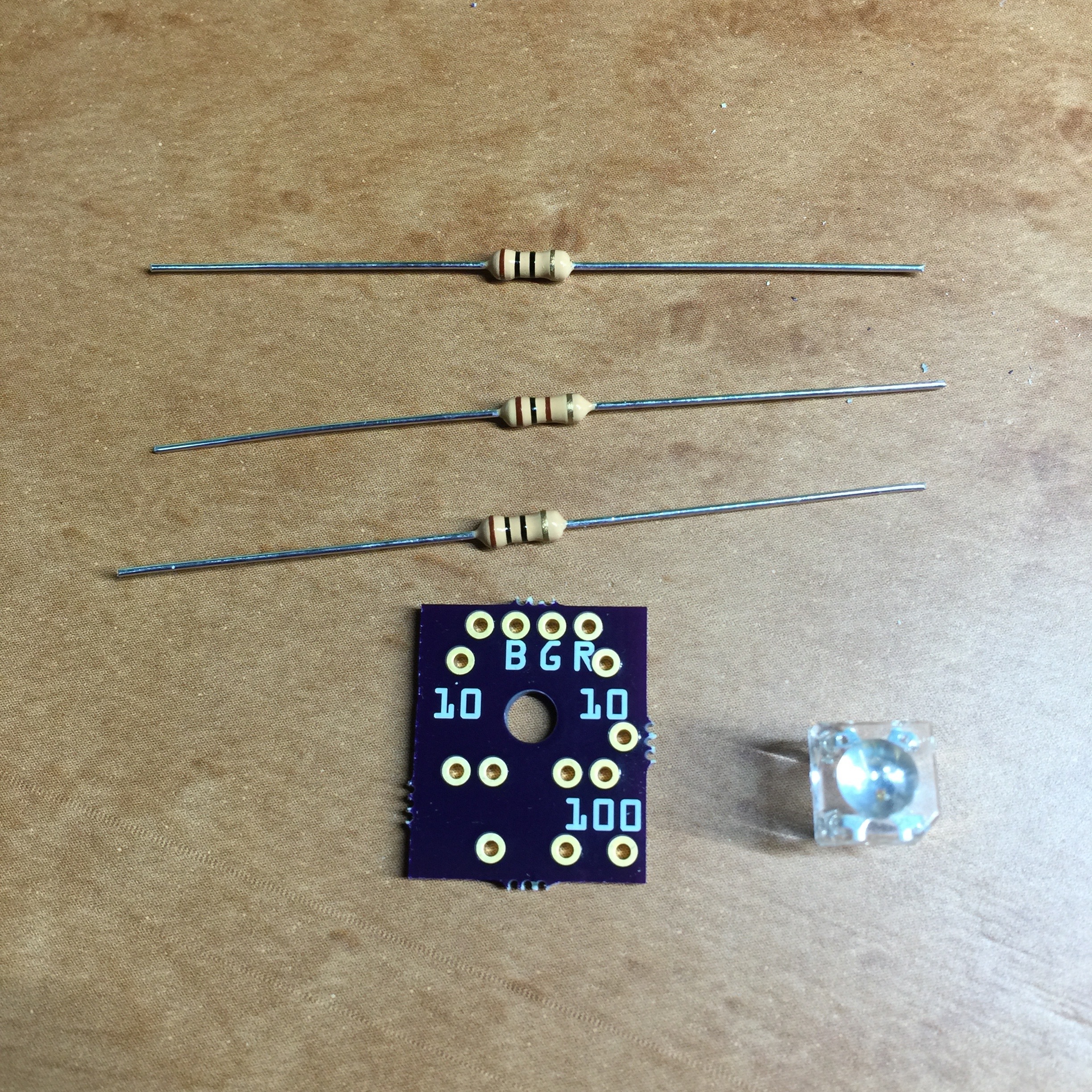

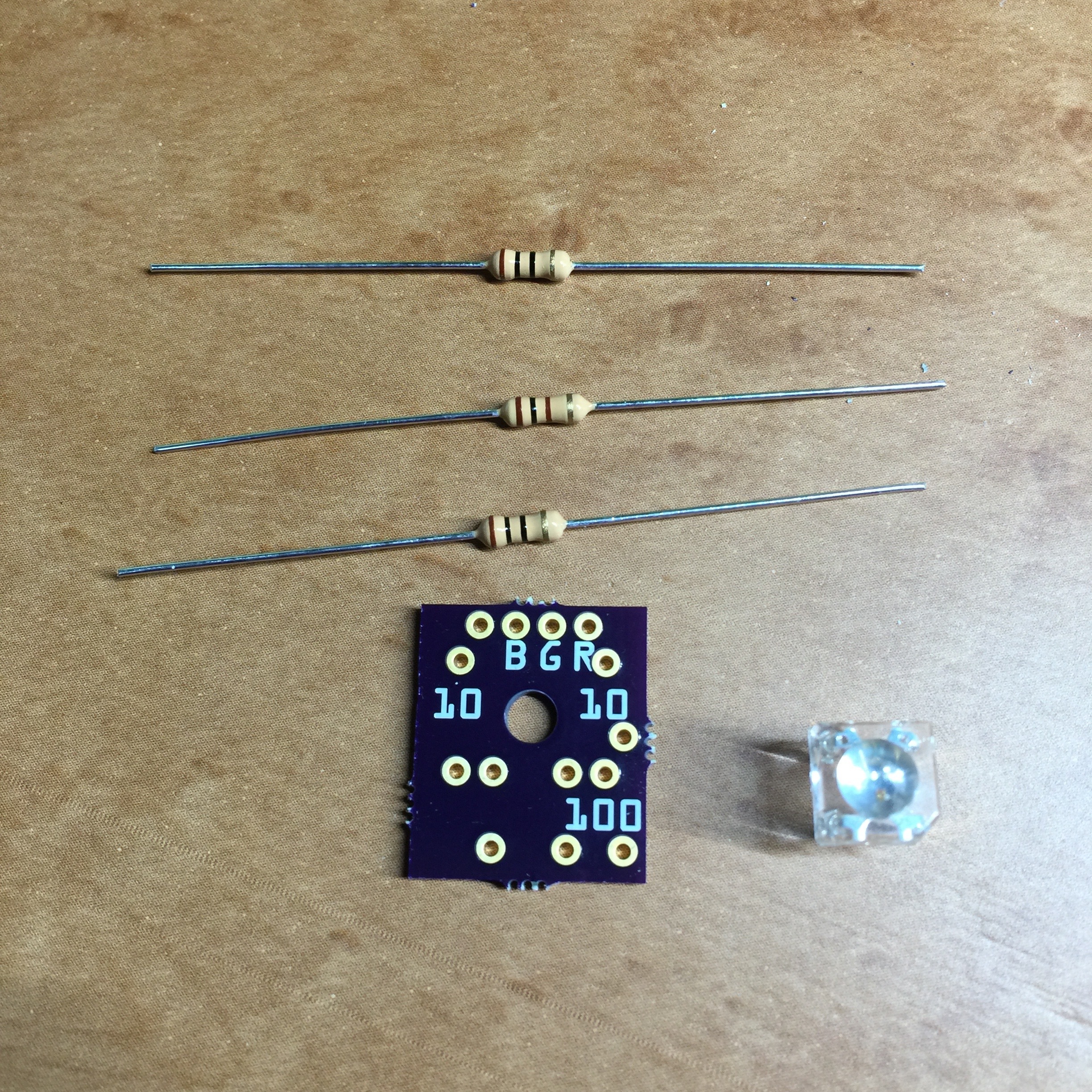

LED基板を作るために、基板とフルカラーLED、抵抗を三つ(75Ω,10Ω,10Ω)、それから4本線のケーブル。

LEDカバー用の筐体として、3DプリントによるLEDカバー枠、レーザーカッターで切断した乳白のアクリル板。

LED基板の作成

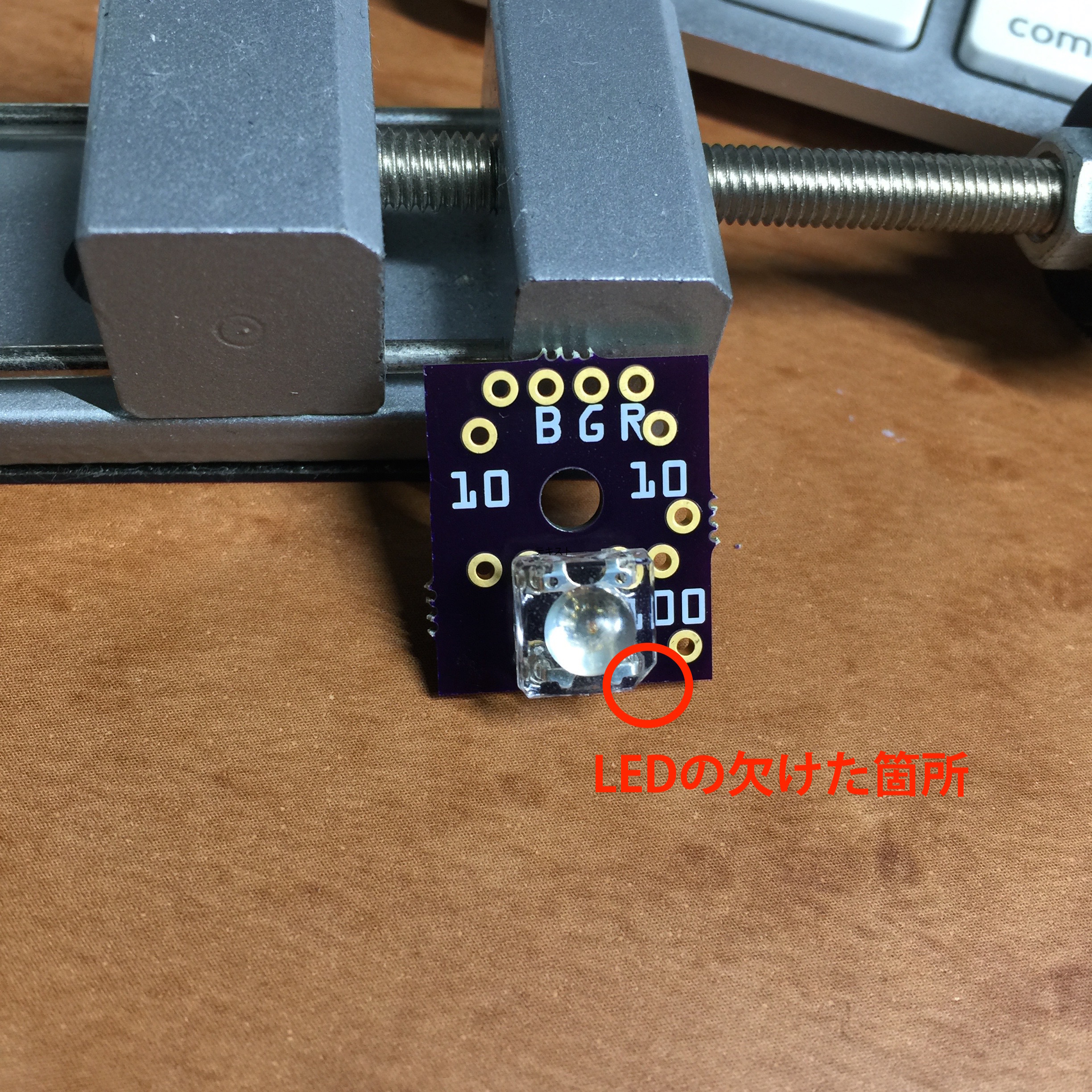

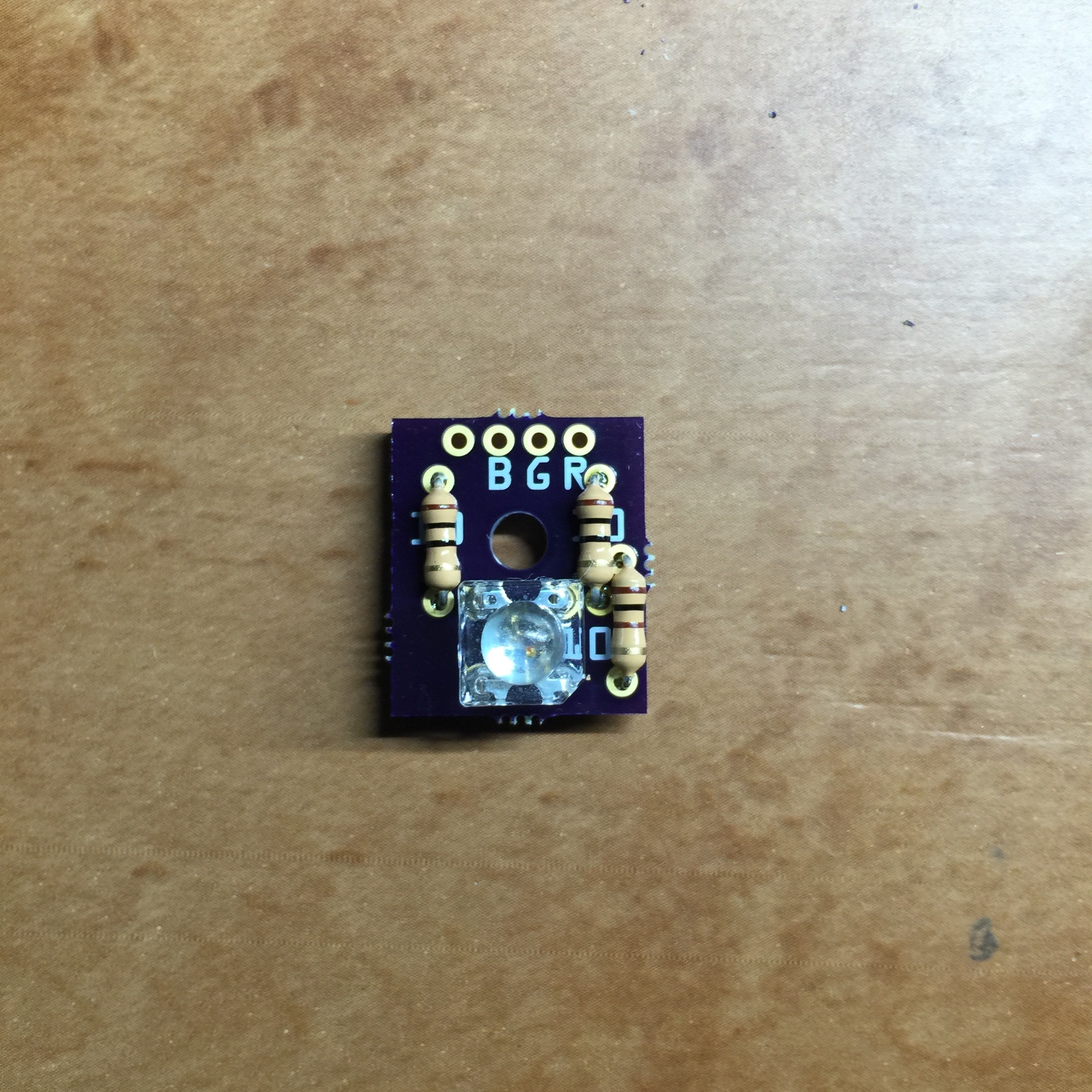

LED基板にフルカラーLEDと、抵抗をハンダ付けします。

LEDは取り付ける位置を間違えないように!

抵抗は100のところに75Ω、10のところに10Ωをつけます。(基板を作った頃と抵抗値を変えました)

その後、4本のケーブルを基板にハンダ付けします。

LEDに、光拡散用のLEDキャップをはめると、より光が混ざりきれいな色が出ます。

LEDカバーの組み立て

3DプリントしたLEDカバー枠にLED基板を装着します。

基板と枠のネジ穴にネジを通して固定します。

そのあと、LEDカバー枠の5つの面に乳半アクリル板を接着剤で貼ります。

電子部品をハンダ付けしよう

Proto13サブ基板に、三端子レギュレータ、加速度センサ等の部品をハンダ付けします。

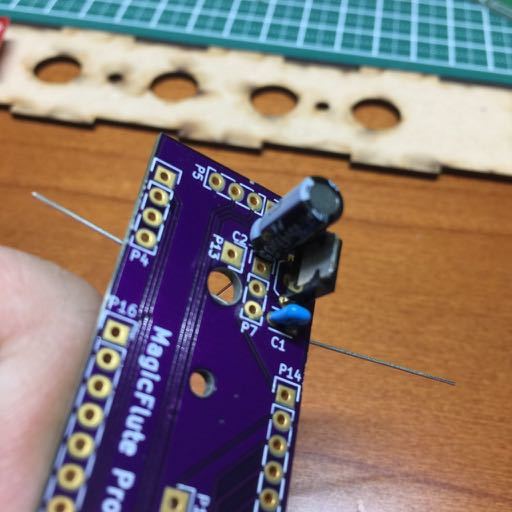

三端子レギュレータのハンダ付け

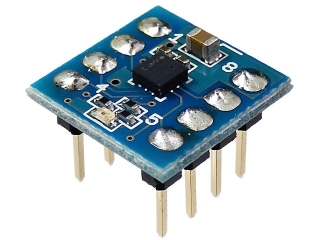

三端子レギュレータ(U1)とコンデンサ(C1,C2)を基板に差し込みます。写真を参考にして、向きや極性など間違わないようにしてください。

各部品の配置に間違いが無ければ、リード線をハンダ付けし、余計な線を切り取ります。

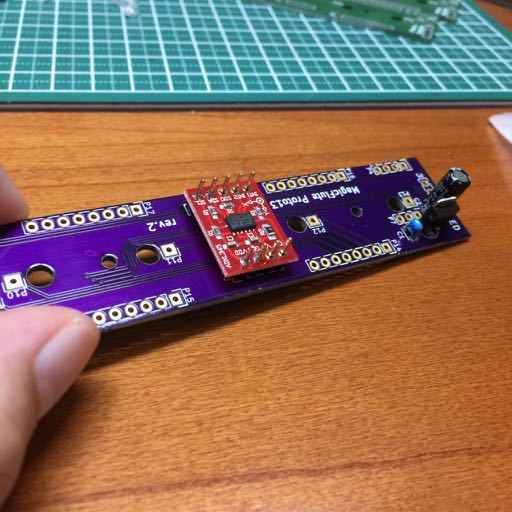

加速度センサのハンダ付け

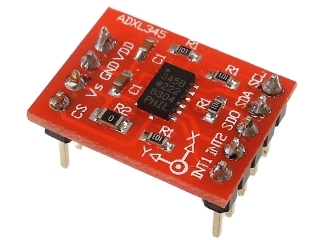

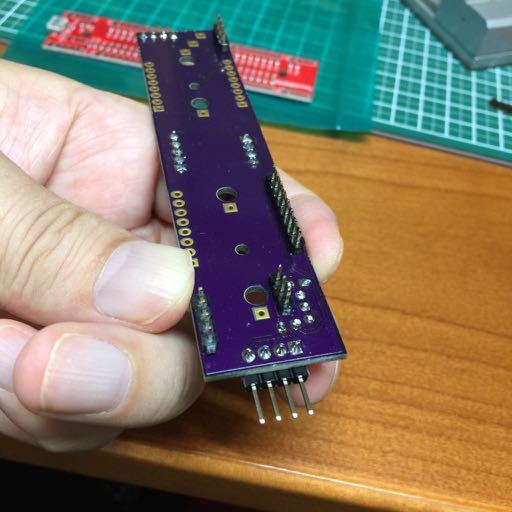

写真のようにProto13サブ基板の中央付近(P2,P3)に加速度センサADXL345をハンダ付けします。ピンヘッダはADXL345のモジュール品に付属しています。

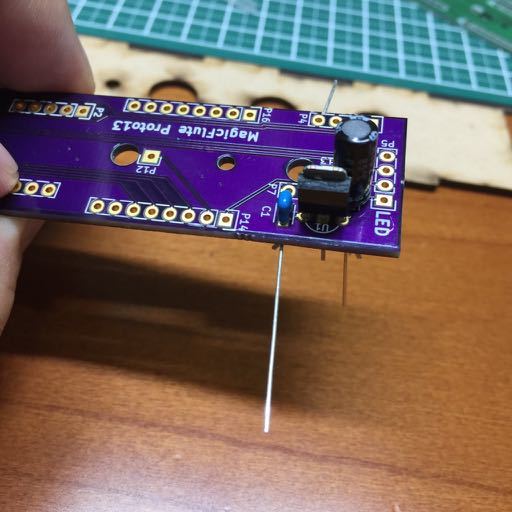

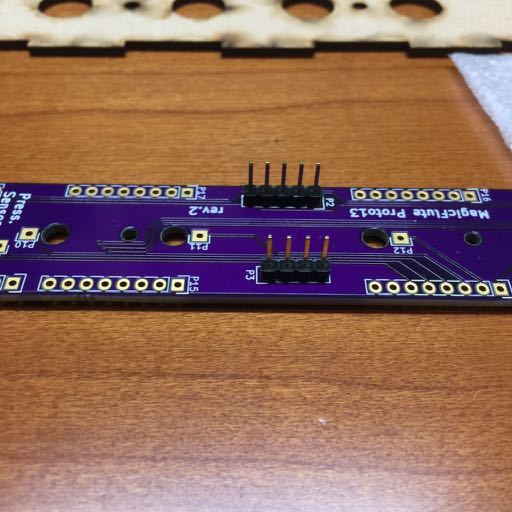

基板用マウントパーツのハンダ付け

Proto13サブ基板に基板用マウントパーツをハンダ付けします。

マウントパーツは、ピンヘッダの端子が両方短くなったような部品ですが、今回はProto13サブ基板とTouchMIDI32との接続用に使用します。

P4,P6,P7,P14-17に取り付けますが、写真では回路上必要ない端子にはハンダ付けしていません。(P15-17は付けなくても動作します)

また、写真ではP1,P5は取り外しできるようにL型ピンヘッダを付けています。

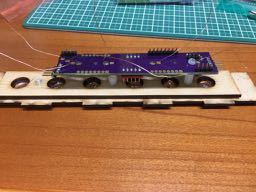

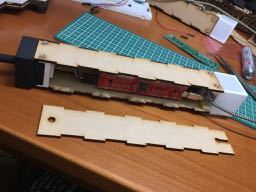

上側筐体を組み立てよう

指板に銅箔テープを貼り、上側筐体板とProto13サブ基板をスペーサーを介してねじ止めし、最後にTouchMIDI32をハンダ付けします。

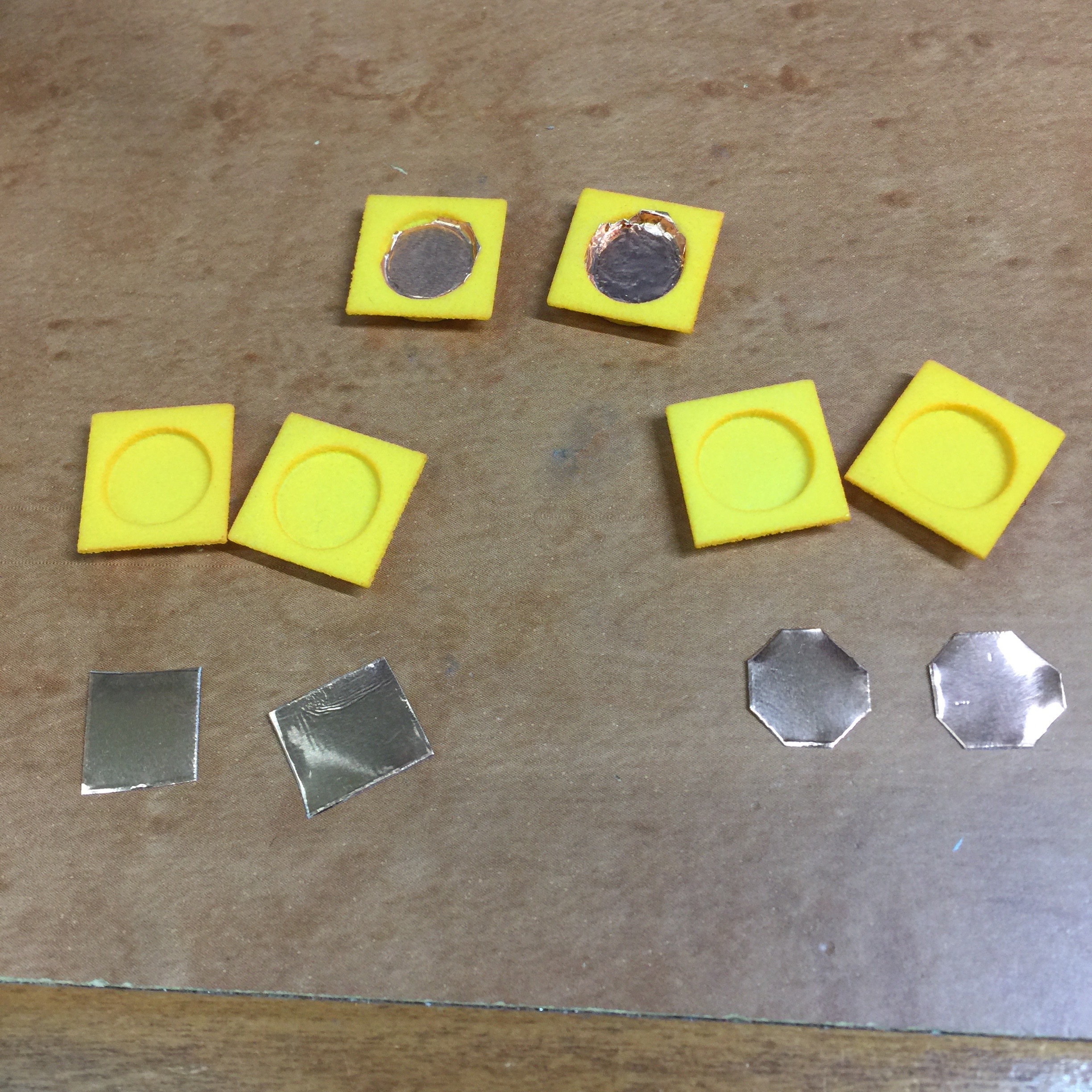

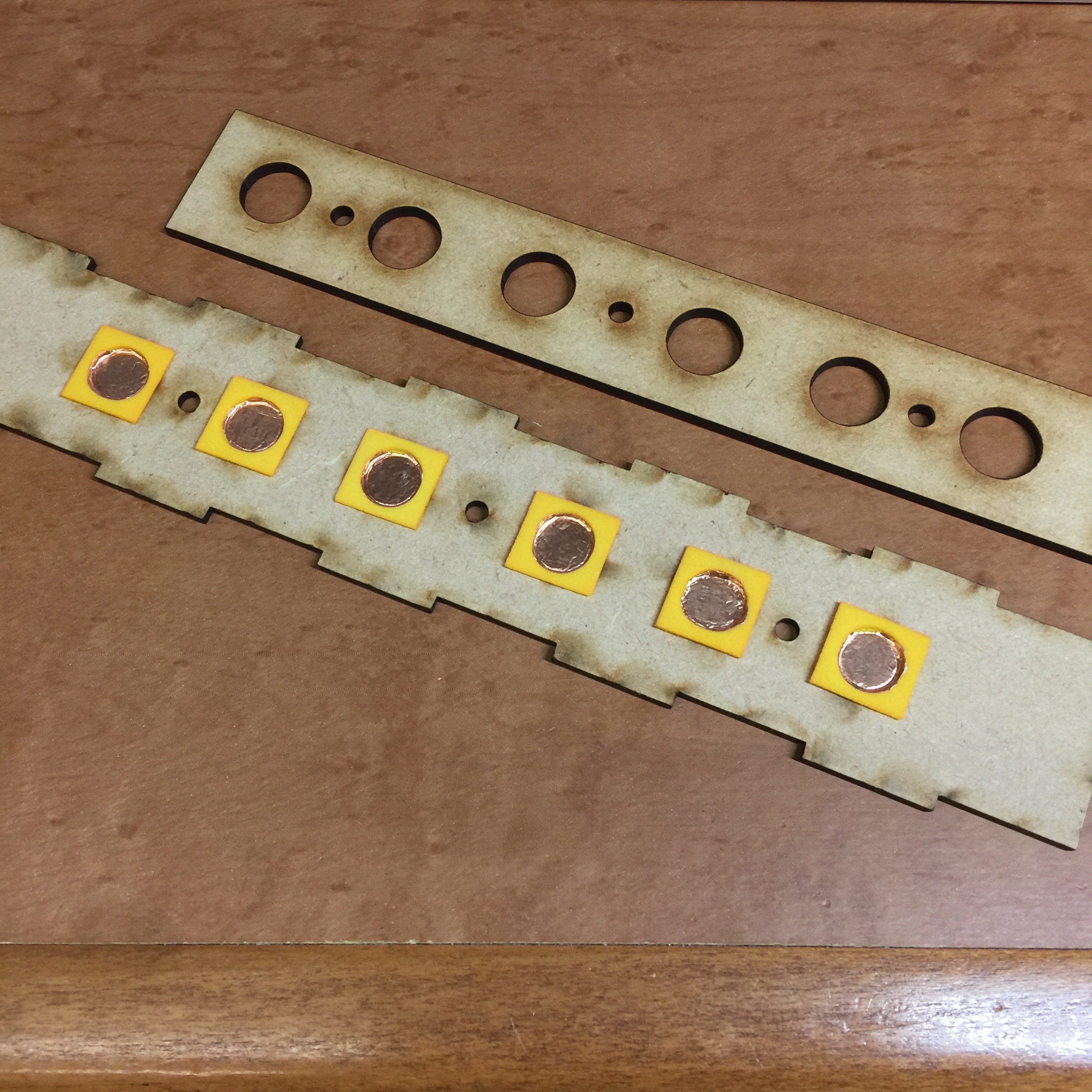

音孔指板作成

タッチセンサ音孔指板に銅箔テープを貼ります。そのあと、指板を上側筐体板に取り付けます。

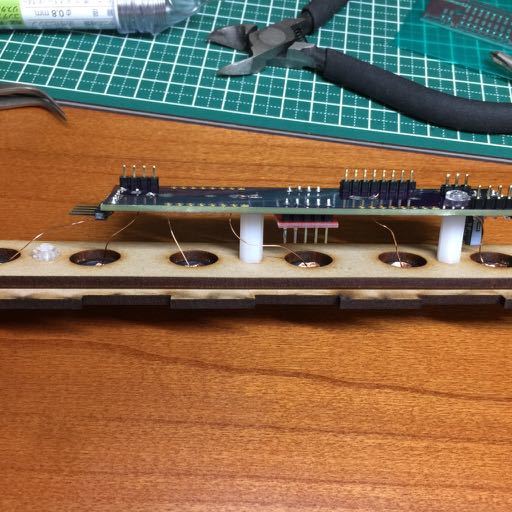

上側筐体板に指板押さえ板を取り付ける

指板を取り付けた上側筐体板に、指板押さえ板をスペーサとネジで取り付けます。(この写真の指板は黒になっています)

三つの穴のうち、吹き口側がネジ&ナットで、残りの二箇所がネジ&スペーサになります。

上側筐体にサブ基板を装着

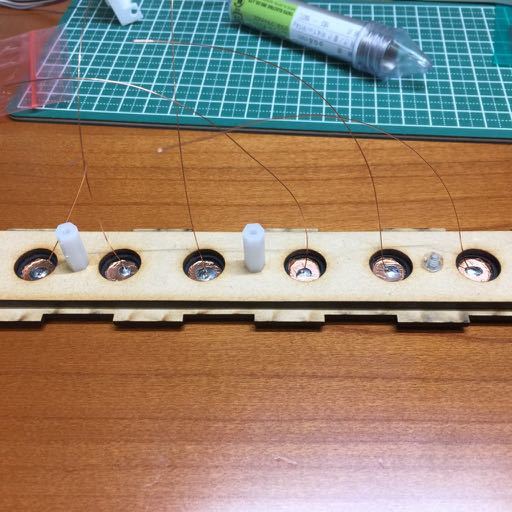

6つの指板裏の銅箔テープに導線をハンダ付けします。写真ではポリウレタン線を使用しています。細いポリウレタン線は、静電容量が小さいので静電タッチ用の導線に適しています。

その後、Proto13サブ基板をスペーサーにねじ止めして、先ほどの導線を六箇所のタッチセンサ用端子とハンダ付けします。ハンダ付けする端子はP8,P9,P10,P11,P12,P13です。

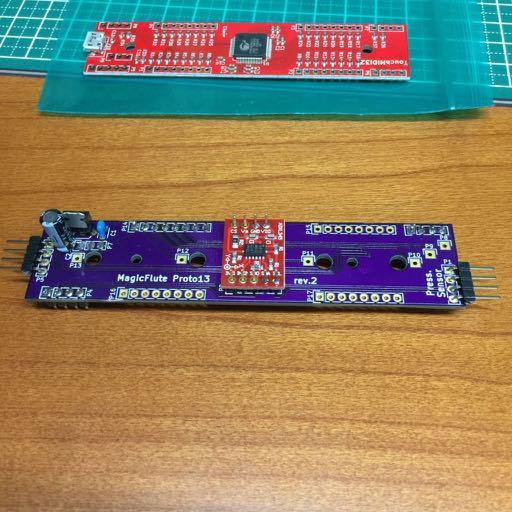

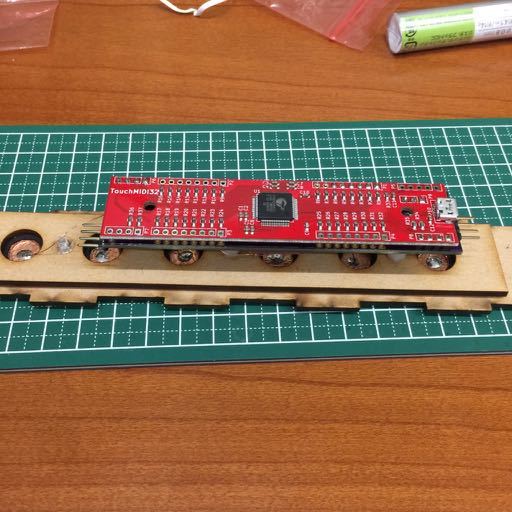

TouchMIDI32をハンダ付けする

Proto13サブ基板に取り付けたマウントパーツに合わせて、MagicFlute用ファームが書き込まれたTouchMIDI32を嵌めて、角端子をハンダ付けします。

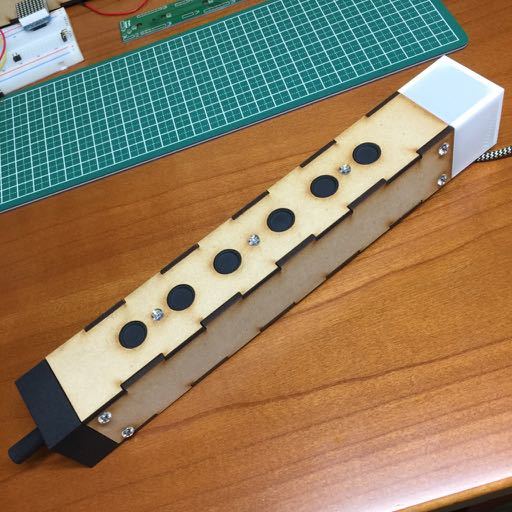

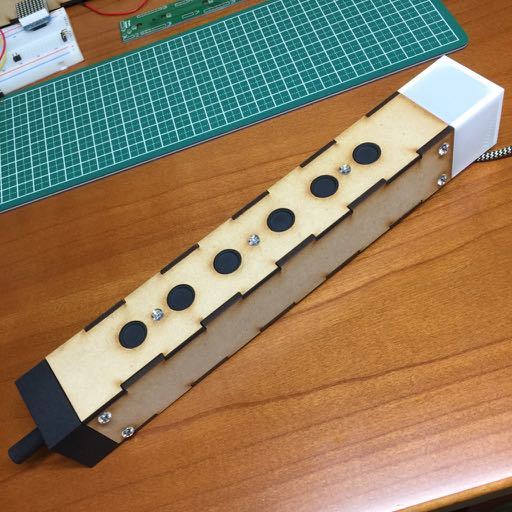

全体を組み立てよう

4枚の筐体版と電子部品を組み合わせて、完成です!

(この完成版では吹き口や指板が黒のタイプとなっています)

横側筐体板と吹き口、LEDカバーをねじ止め

2枚の横側筐体用MDF板を用意。

吹き口に四角ナットを装着し、吹き口カバーを被せ、2枚の横側筐体板と計4箇所ねじ止めします。

また、LEDカバーに四角ナットを装着し、同様に横側筐体板を計4箇所ねじ止めします。

LEDカバーには特に上下はないですが、吹き口カバーは吹き口に小さな穴があるほうが下向きになります。

ケーブルを取り付ける

吹き口から出ているケーブル、及びLEDカバーから出ているケーブルを、上側筐体に取り付けたProto13サブ基板に繋げます。吹き口カバー、LEDカバーからでているケーブルは、後で分解しやすくなるように、コネクタにしておくことをお勧めします。

ちなみに、Proto13サブ基板側のケーブルの並びですが、P1(吹き口のケーブルと接続)は1番から順に、VDD,GND,SCL,SDAとなります。またP5(LEDカバーのケーブルと接続)は、1番から順にRed,Green,Blue,VDDとなります。

上側と下側の筐体を嵌め込む

USBケーブルをTouchMIDI32のUSB端子に挿します。

上側の筐体と、下側の筐体の板を横側筐体に嵌め込みます。

これ以上中身を開けるつもりがなければ、各筐体版を木工用ボンド等で接着してください。

これで完成です。