ワークショップでの手順ーあおぞら篇

ワークショップに参加してくれた方々が具体的に行う製作手順について説明します。

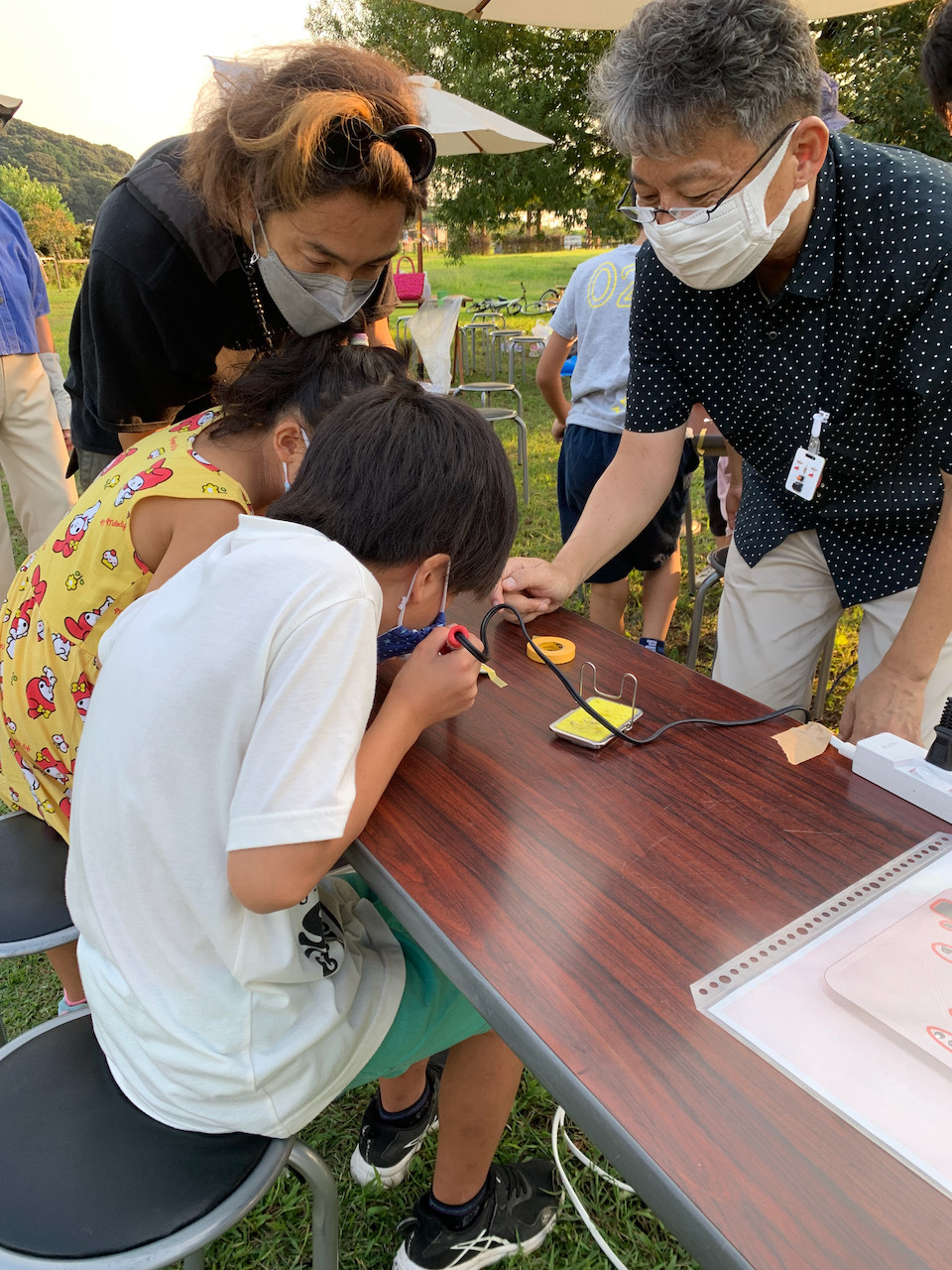

今回は、屋外での開催ということもあり、部品の取り付けやリード線の切断の作業は無しにし、ハンダ付けのみで完成する方式としました。

好みのセットを選んでもらう

あらかじめ、複数の色の基板に、複数の色の部品を、なるべく同じ組み合わせが無いように挿しておきます。

今回は約30セット用意しました。

参加者は、これらのセットから気に入ったモノを選んでもらい、その基板と、電池ボックスを持っていってもらいます。

基板に挿された部品のハンダ付け

ハンダ付け資料に従って、合計22箇所、部品がささっている箇所をハンダ付けします。

電池ボックスのハンダ付け

電池ボックスから出ているケーブルを、基板のパッド部分にハンダ付けします。

ファシリテーターはハンダ付けの点検をざっとした後、ICソケットにICを挿します。

IC取り付けと電池入れ

電池ボックスに電池を入れ、動作するか確認します。

その後、電池ボックスを両面テープで貼り付けて完成です。

ワークショップの注意事項ーあおぞら篇

当日注意することを挙げておきます。

ハンダゴテの注意

部屋で集中して作業をしてもらう場合なら、熱くなったハンダゴテに注意してもらえますが、屋外にいるとついつい注意力が緩むと思われます。

「ハンダゴテに注意」といった文言を、見えるところに貼って喚起を促したほうが良さそうです。

ハンダ付けの指導について

当日は、ほとんどの方がハンダ付け初心者で、私一人では全く回りませんでした。

参加者がそのような場合、二組に一人は教える人が必要と思われます(結局、当日は参加者の一人が教える側に回ってくれた)。

ちなみにこのバッジのハンダ付けはそれほど難しくなく、隣同士の端子が繋がらない限り、多少汚いハンダ付けであっても動作します。「キレイなハンダ付け」はそれほど目指さなくても大丈夫です。

動かないとき

電池を入れてボタンを押してもちゃんと動かないとき、まず症状を確認します。

- LEDが全く光らないか?片方だけ光らないか?

片方だけ光らないなら、光らないLEDが逆に刺さっている可能性が高いです。

全く光らない場合

- 電池の向きは合っているか?

- ICを逆に挿していないか?

- 中身のない電池を入れていないか?(使用済みが混乱の中で混ざったりするので)

- 目視でハンダ不良がないか?

- LEDが両方とも逆挿しになってないか?(調べようがないかも)

これ以上のことは、その場では分からないので、あまり無理に調べないほうがいいでしょう。

ワークショップの準備ーあおぞら篇

WS当日、ハンダ付けだけで済むようにそれ以外の作業を事前にやっておきます。WSの内容によっては、以下の準備のいくつかを、WS内でやるということもあり得るでしょう。

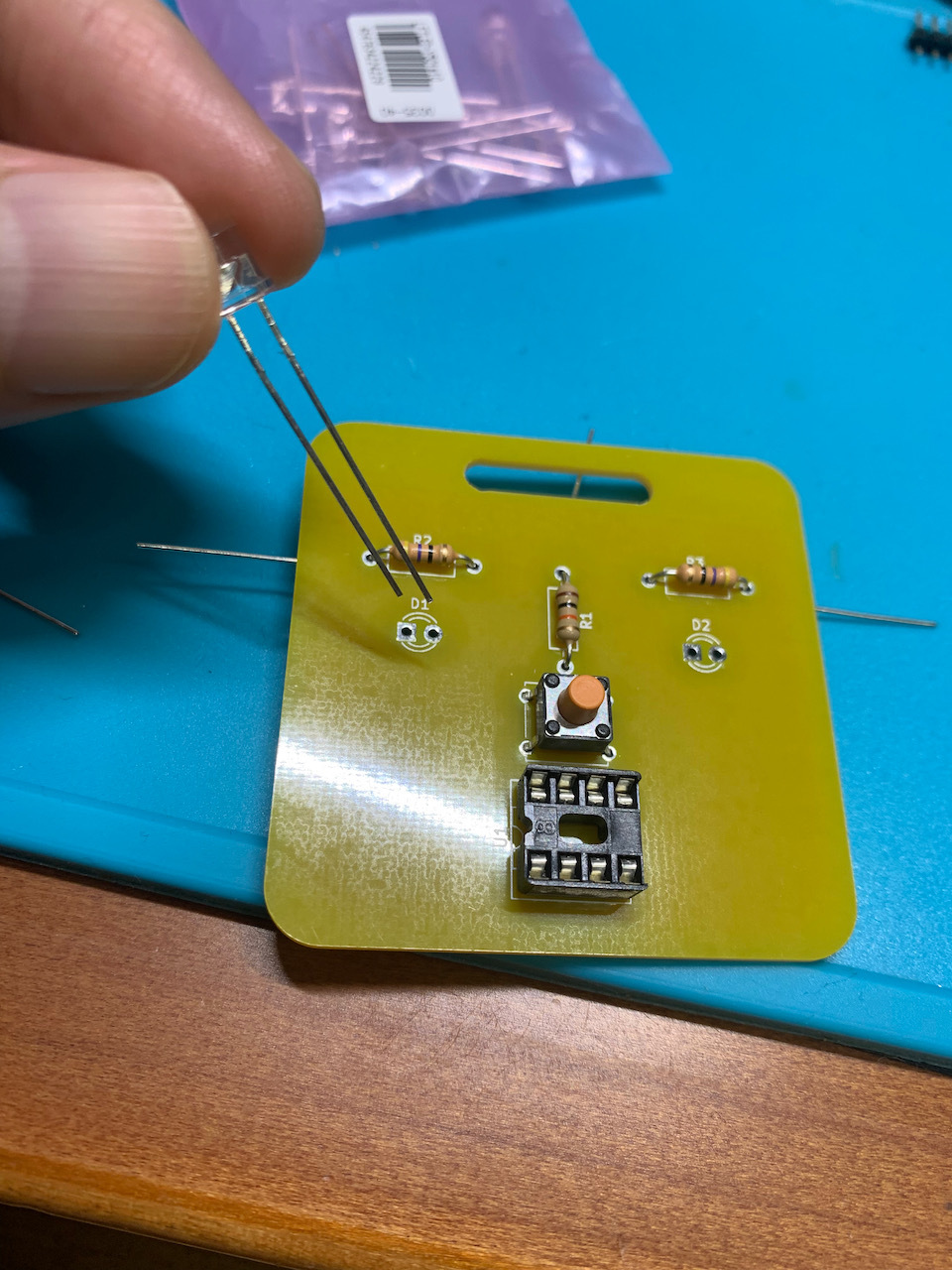

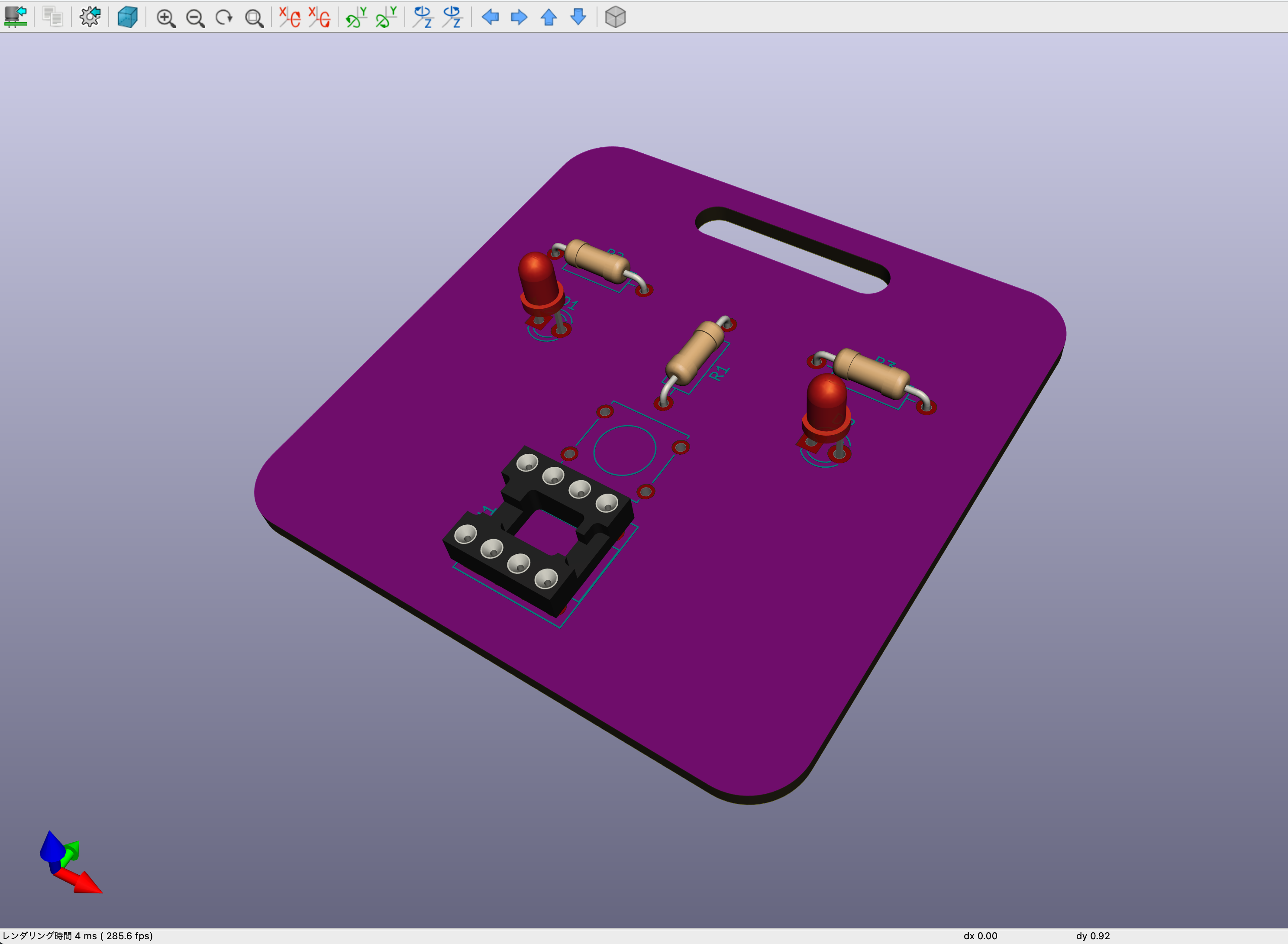

基板に部品を挿入

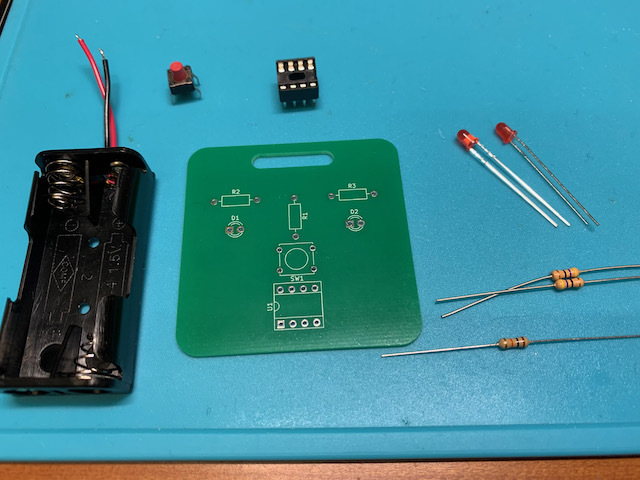

基板に、ICソケット、タクトスイッチ、抵抗、そしてLEDを挿します。LEDやタクトスイッチのバリエーションはお好みで。

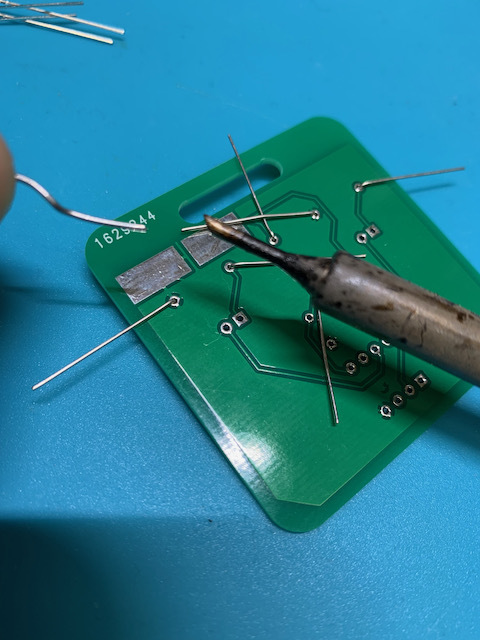

リード線の切断

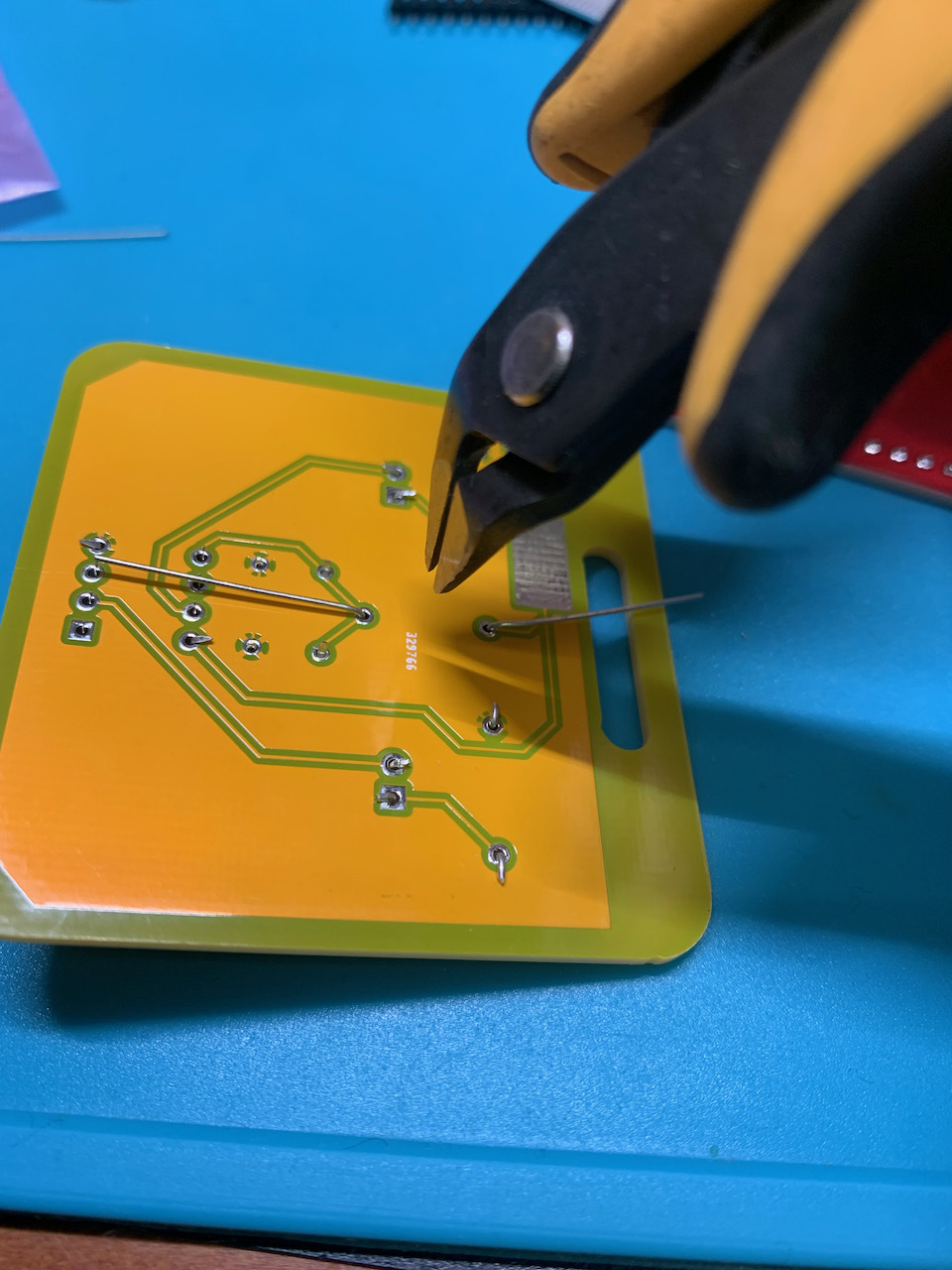

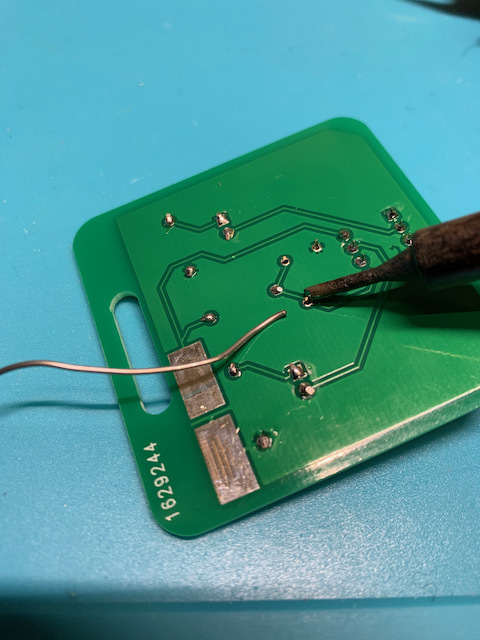

今回はワークショップ当日、リード線を切らなくても済むように、部品を挿入してリード線を曲げたら、部品が抜けない程度にリード線をなるべく根元から、ニッパーで切っておきます。

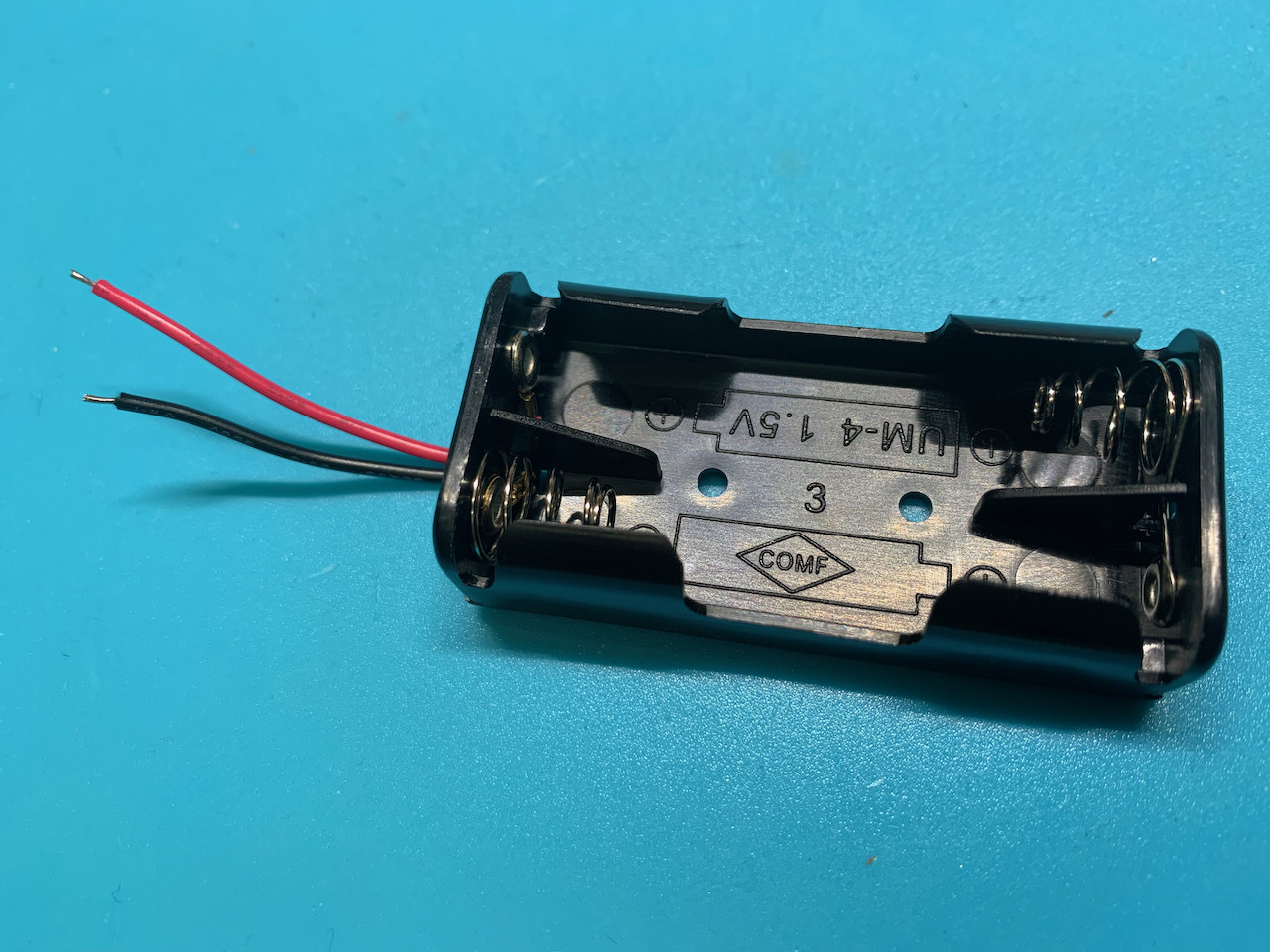

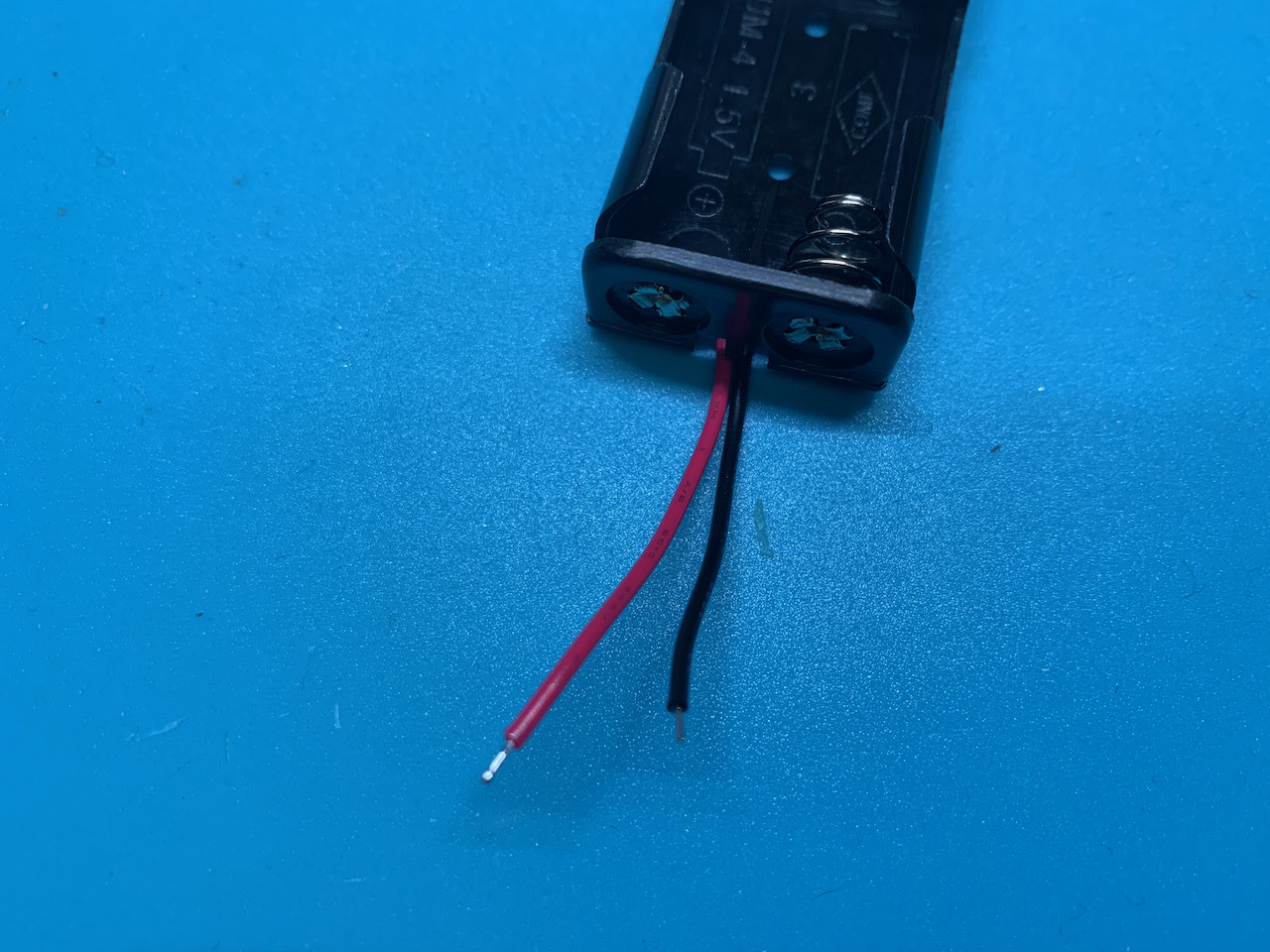

電池ボックスのケーブル切断

電池ボックスから出ている赤のリード線を3.5cmくらいの長さに、黒のリード線を3.0cmくらいに切ります。導線が出るようにストリッパーで皮を剥き、先端がバラけないようにハンダを塗っておきます。

ハンダゴテとコテ台を借りる

ハンダゴテとコテ台を借ります。

また、ハンダも4、5個用意しておきます。

ワークショップでの手順ー鴨江篇

本ワークショップの告知サイトはこちら。

鴨江アートセンターにてワークショップに参加してくれた方々が具体的に行う製作手順について説明します。あおぞら篇と主に以下の点が違います。

- 参加者は好きな部品を選べます。

- 参加者に部品を基板に挿入してもらいます。

- 参加者はリード線を切断します。

- LEDやマイコンプログラムを簡単に説明します。

- 最後に、紙に絵を描いてバッジに貼ります。

自己紹介

ファシリテータが自己紹介をします。

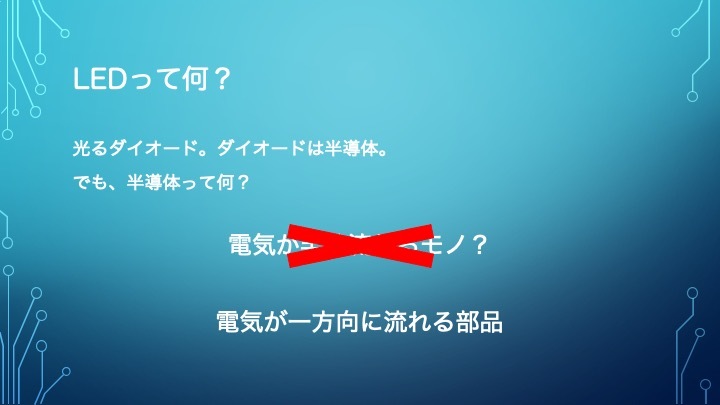

LEDって何?

今回作るバッジは、基板上に乗る部品の位置が、顔っぽく見えるように配置されています。目のところには、LEDがついていてボタンを押すと光ります。

このLEDの仕組みについて簡単に説明します。

好きな部品を選ぼう

以下の部品を使ってハンダ付けします。

- 基板を一枚(好きな色を選べます)

- LEDを二つ(好きな色を選べます)

- スイッチを一つ(好きな色を選べます)

- 47オームの抵抗を二つ

- 10kオームの抵抗を一つ

- ICソケットとICを一つずつ

- 電池ボックスを一つ

ハンダ付けのやり方

ハンダ付けの方法

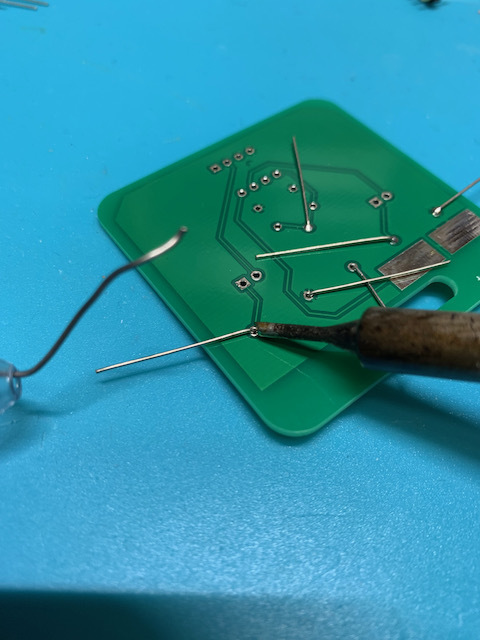

- ハンダ付けをする箇所に3秒ほどハンダコテをあてます。

- コテはあてたままで、さらにハンダをあてます。

- ハンダが溶けて穴に流れ込んだら、手を離します。

基板をマスキングテープで固定すると、コテをあてても動かなくなり、ハンダ付けしやすくなります。

ハンダゴテは300度近い熱さになっています。ヤケドには気をつけてください!

抵抗をハンダ付けしよう

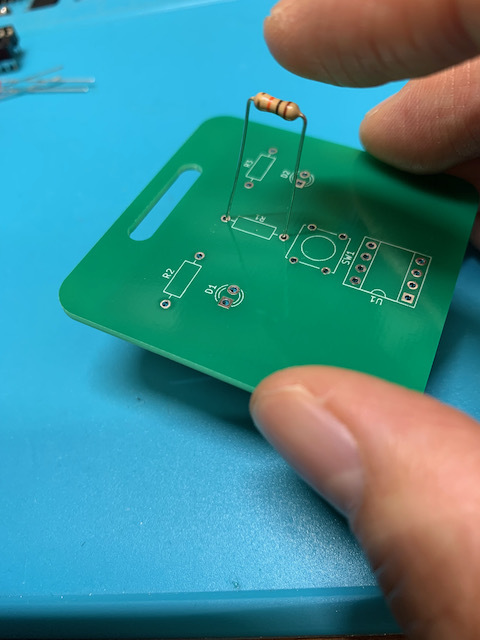

まず10kオームの抵抗をR1に挿します。

抵抗の両側のリード線を直角に折り曲げてから、同時に挿していきましょう。47オームの抵抗も同様に、R2, R3 に挿します。

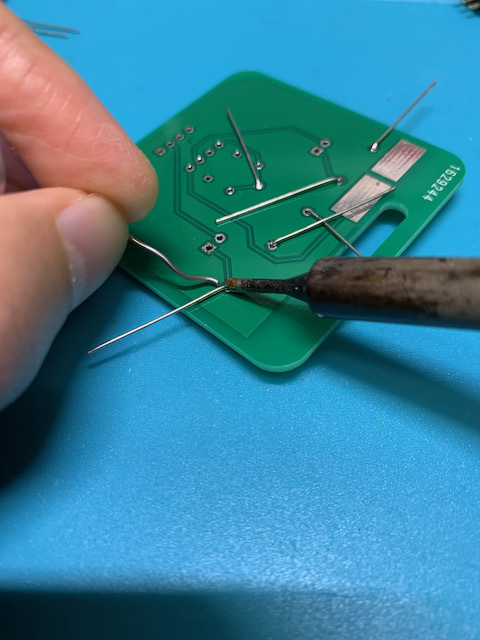

次に、挿したリード線をまた基板に寝かせるように折り曲げます。

基板の裏側から、線を挿した6箇所をハンダ付けしてみましょう。

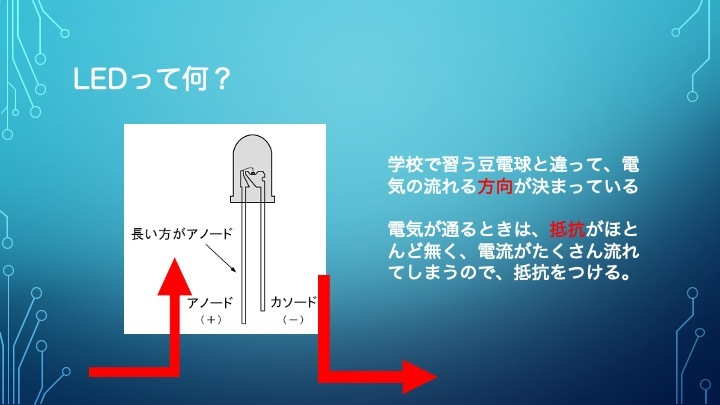

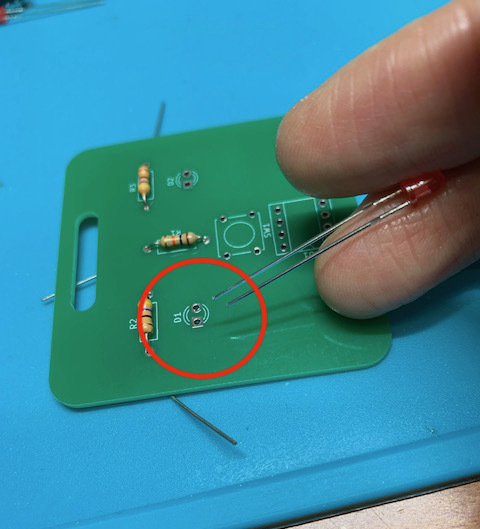

LEDをハンダ付けしよう

<<注意>>

LEDには極性があります。挿し込む穴を間違うと光りません!

LEDの足を4箇所、ハンダ付けします。

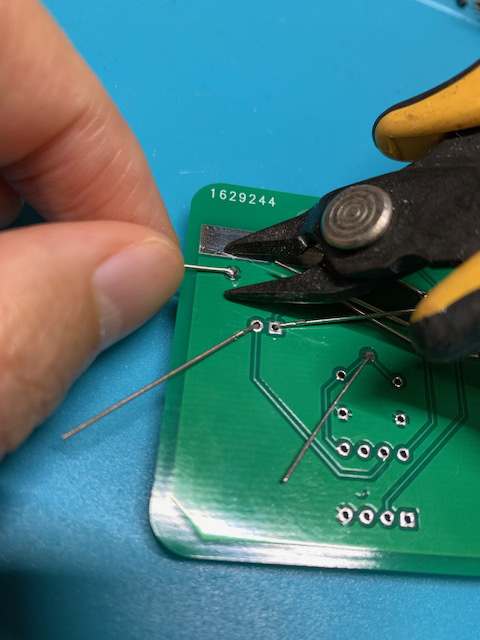

抵抗とLEDの足をカットしよう

抵抗とLEDの長いリード線を、小型のニッパーで切り取ります。

切り取ったリード線が飛ばないように押さえてから切りましょう。

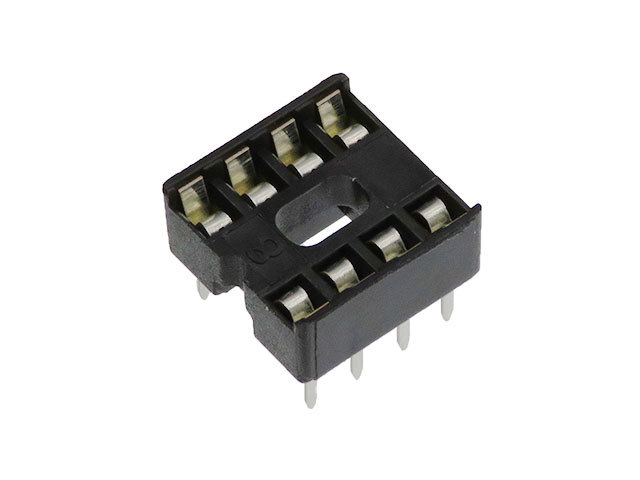

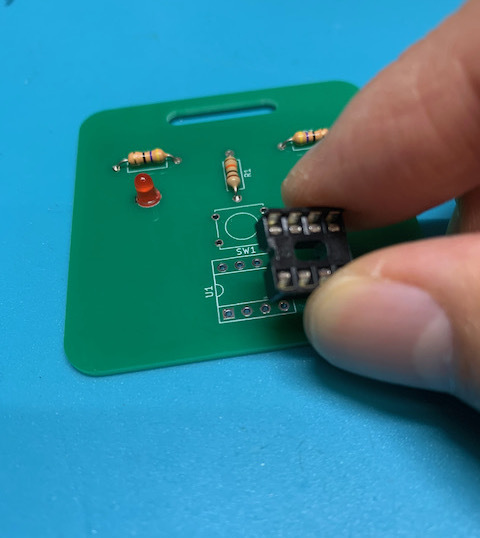

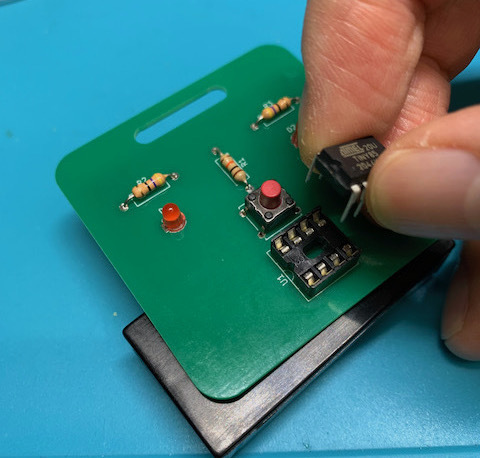

ICソケットをハンダ付けしよう

ICソケットを穴にはめます。

向きを間違えないように気をつけましょう。ソケットの丸く欠けたところと基板の白い線が合うようにしてください。

スイッチをハンダ付けしよう

スイッチを基板にはめます。

足の位置が基板は若干広くなっているので、うまく均等に足を広げて、上下左右が傾かないように端子を穴にはめてください。

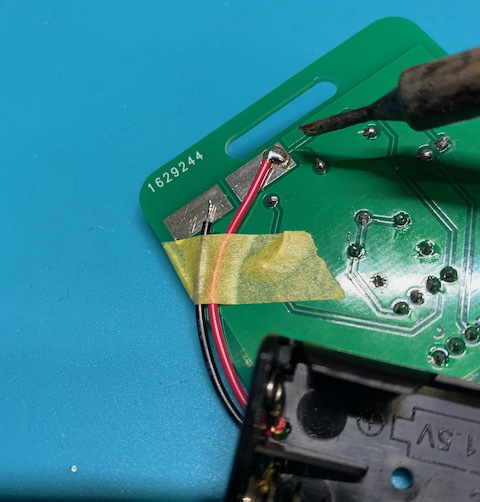

電池ボックスのケーブルをハンダ付けしよう

電池ボックスのケーブルを、ハンダ付けする場所がうまく合うように、マスキングテープで基板に固定します。

うまく固定できたら、ハンダ付けします。ハンダは多めに使ってください。

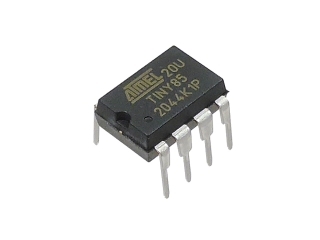

魔法の石(IC)を挿そう

ICソケットにICを挿します。

挿すときは、ICの欠けてる方向と、ICソケットの欠けてる方向を合わせます。

ICの挿す向きが間違っていると光りません。

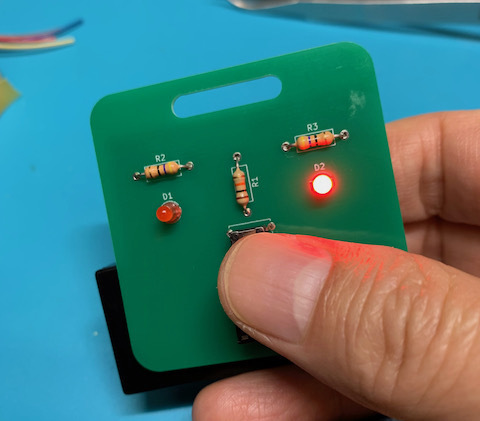

動作確認!

電池を入れてボタンを押してみましょう。

LEDが光ったら動作OKです!

動かなかったら、ファシリテータまですぐにお知らせを!

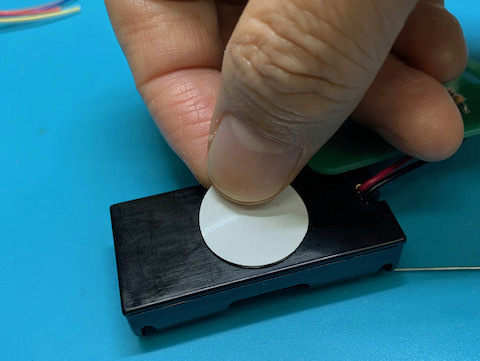

電池ボックスを両面テープで貼り付けよう

電池ボックスの裏面に両面テープを貼り、テープの紙をはがして、基板の裏面に貼り付けます。

これでバッジは完成です!

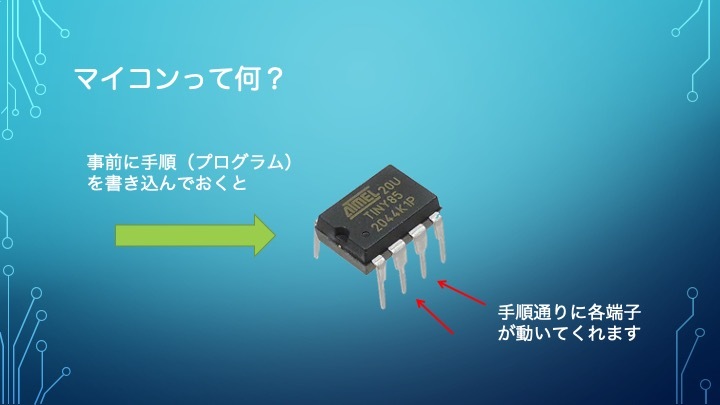

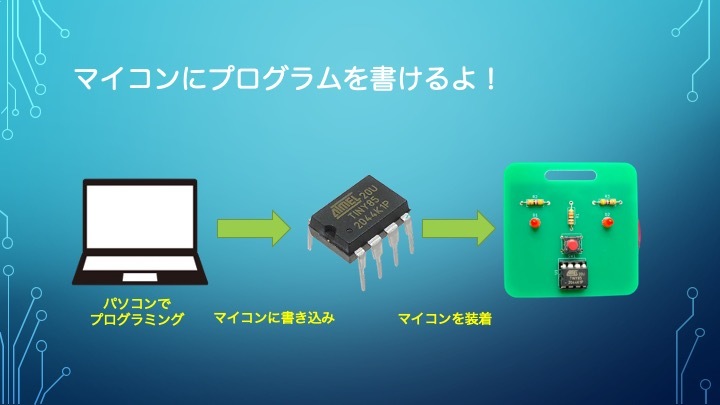

マイコンって何?

魔法の石はマイコンと言います。

今回使ったマイコンはATtiny85です。

マイコンとはどんなものか簡単に紹介します。

オリジナルの顔を作ってみよう

紙とペンで絵を描いて、バッジに貼ります。

あなただけのオリジナルの顔を作ってみましょう。

購入する部品

基板は自力で発注するとして、基板以外に必要な電子パーツや部材を挙げます。

リード線抵抗,10kΩと47Ω

鼻の上の抵抗が 10kΩ一つ。

まゆげの抵抗は、LEDに合わせてということになりますが、電池が3Vなので、Vf = 2.0〜2.2V くらいのLEDなら、47Ωくらいでしょうか(1(v)=0.02(A)*50(Ω))。目のLEDが二つなので、ここの抵抗も二つです。

LED

一般的な3mmあるいは5mmの砲弾型のLEDを用意してください。

Vf=2.0〜2.2Vくらいのものから、お好きな色のものを選んでみてください。

電池

単4電池を必要な分、用意します。

両面テープ

電池ボックスと基板に貼り付けるために両面テープを用意します。

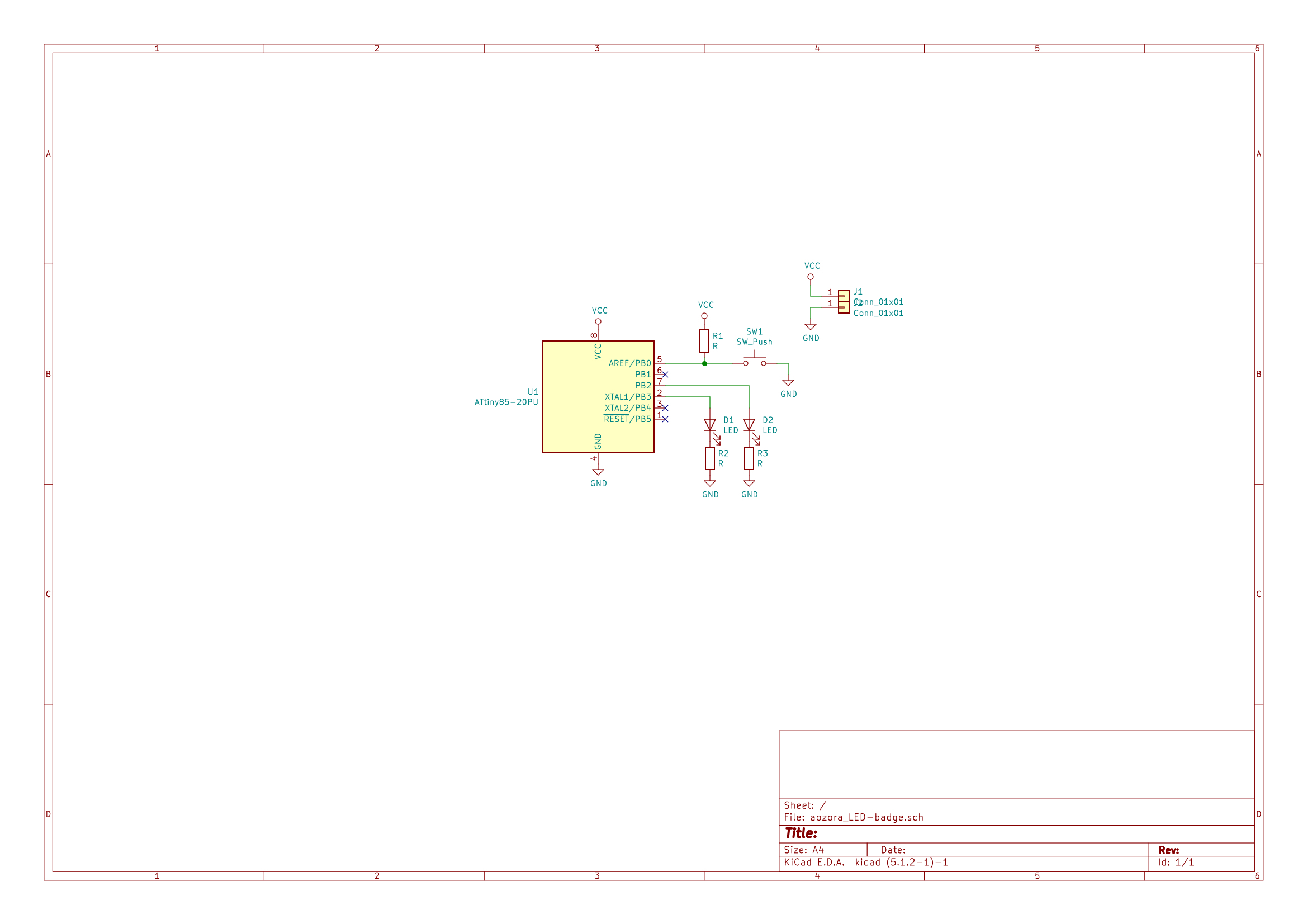

基板の設計情報

Kicadで作成した基板の設計情報です。

基板は Seeed の FusionPCB にて発注しましたが、ガーバーデータが欲しい方がいましたら、お知らせください。

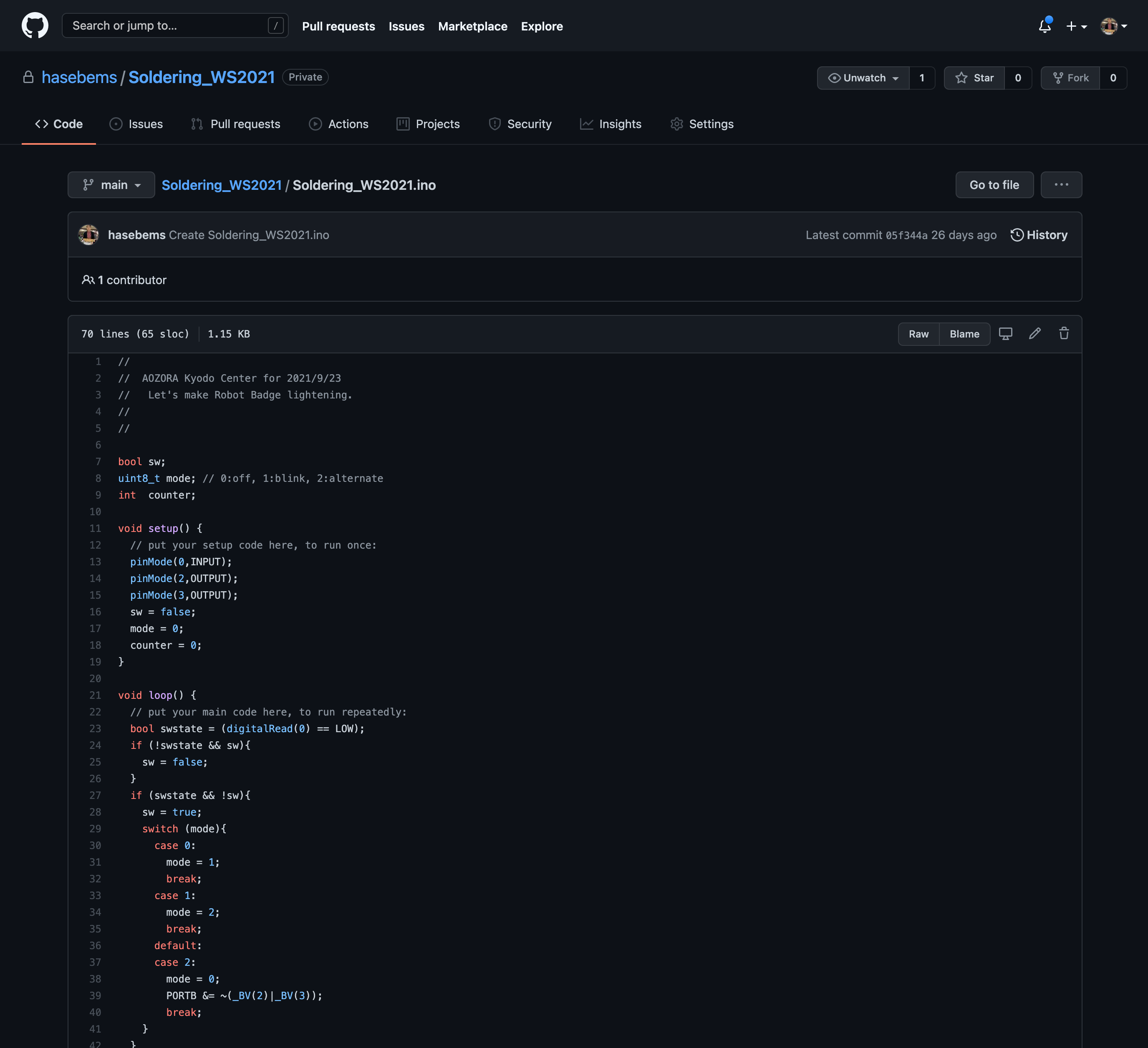

プログラムの設計情報

ATtiny85に書き込むプログラムの情報です。

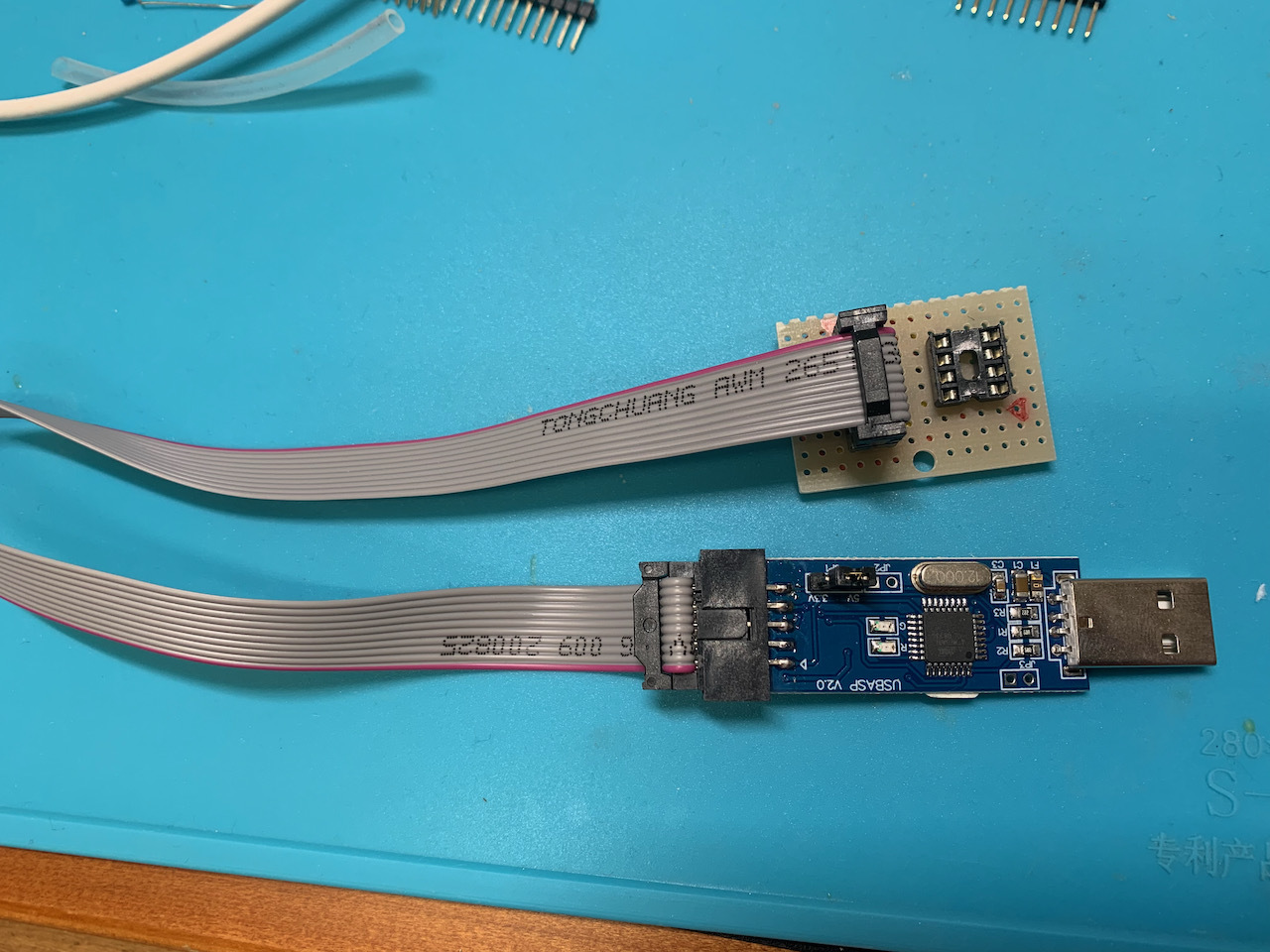

プログラム書き込み機の準備

書き込み機をAmazonなどで購入します。

書き込み機のコネクタから、ICソケットに繋ぐ小基板を写真のように作成します。このページの情報を参考にしました。

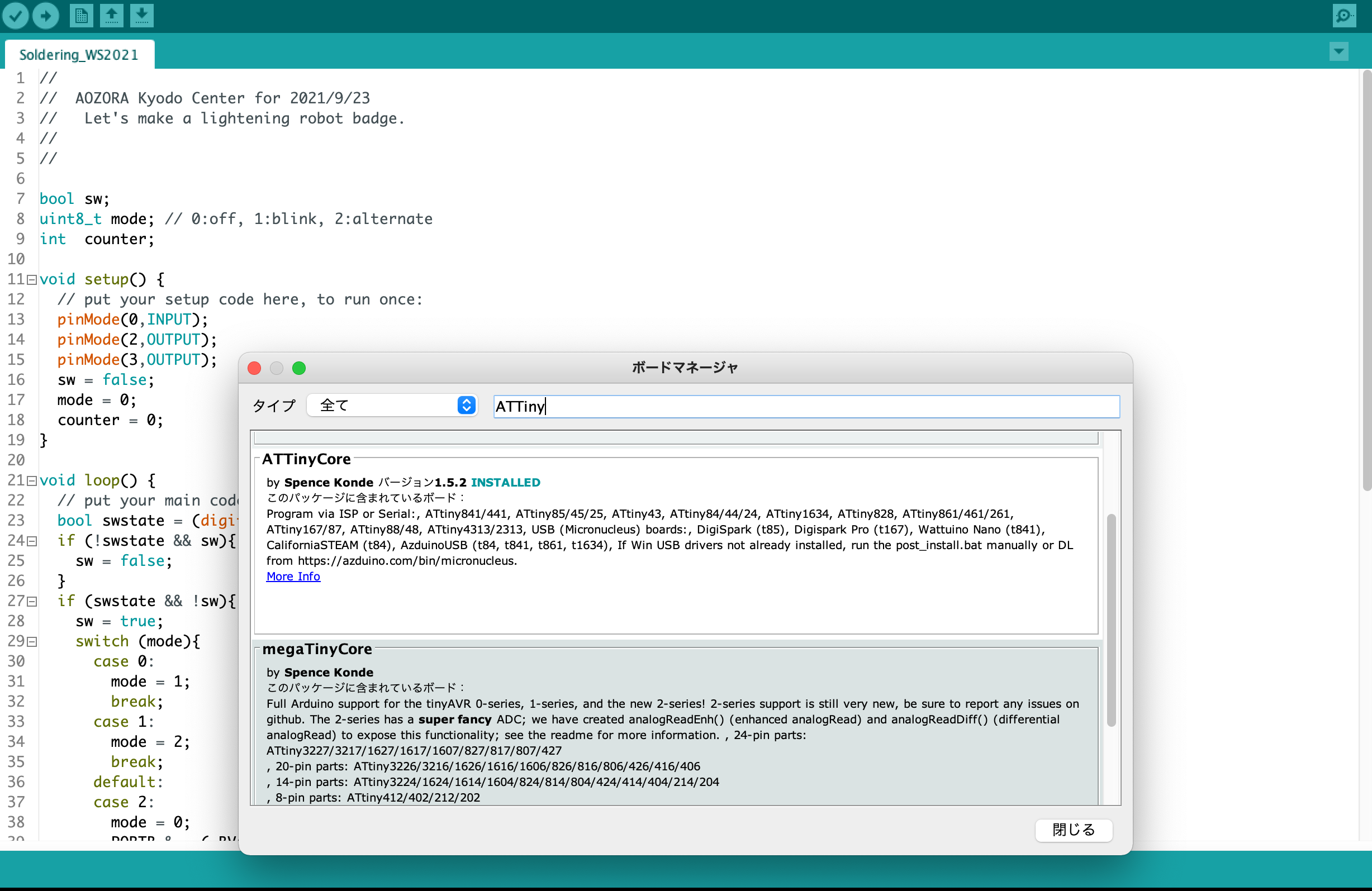

ボードマネージャーからATTinyCoreをインストールします。

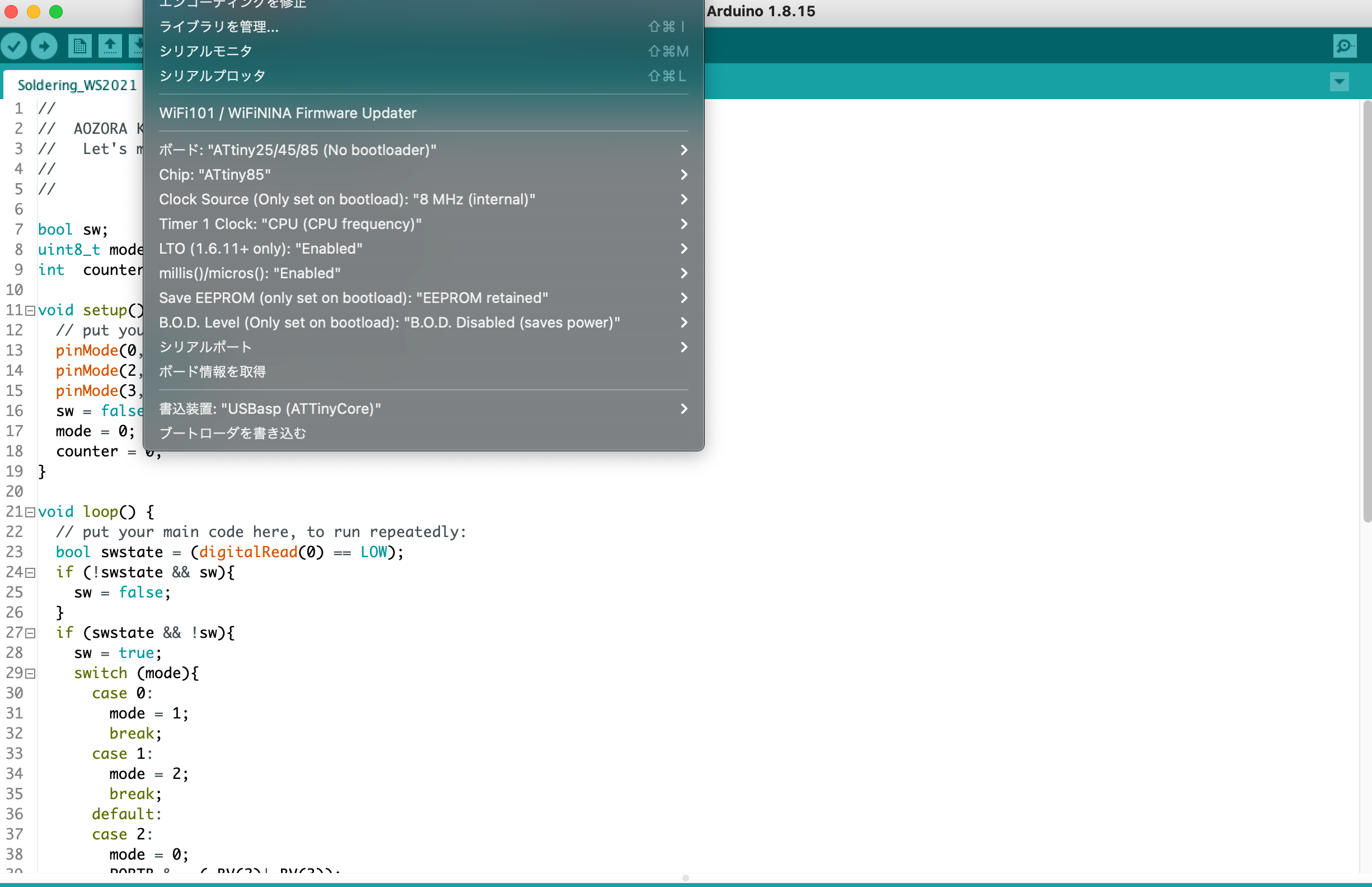

Arduino IDEで書き込み

書き込み時の Arduino IDEの設定は以下の通り:

ボード:"ATtiny25/45/85 (No bootloader)"

Chip: "ATtiny85"

Clock Source (Only set on bootloader): "8MHz (internal)"

Timer 1 clock : "CPU (CPU frequency)"

書き込み装置:"USBasp (ATTinyCore)"

書き込むときは

- ツール -> ブートローダを書き込む

- (矢印アイコン)マイコンボードに書き込む