はじめに

私の部屋には、カーテンがない。 ある日寝ぼけてカーテンを引っ張ってしまい、カーテンレールが取れてしまったからだ。 さらに私の部屋は西側にあるため、午前中は光が入らず薄暗い部屋となってしまっている。

この長年の問題を解決すべく、透明性が高く強度があり、光による黄変が少ない新素材DURABIOを使って、太陽光を積極的に利用する「光を操る窓」に挑戦した。

名称は「Akarino」

この長年の問題を解決すべく、透明性が高く強度があり、光による黄変が少ない新素材DURABIOを使って、太陽光を積極的に利用する「光を操る窓」に挑戦した。

名称は「Akarino」

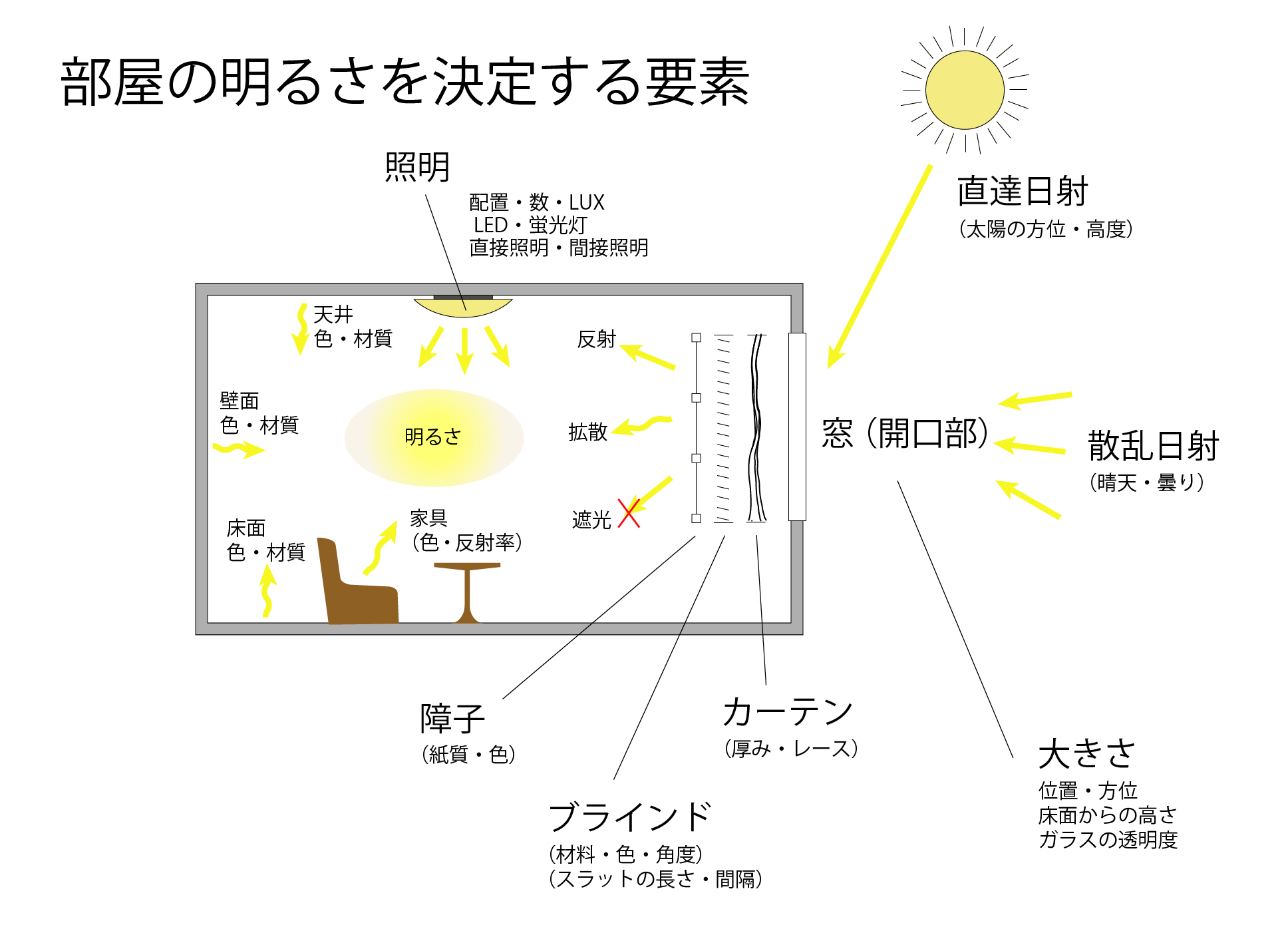

部屋の明るさを決定する要素について

部屋の明るさを決定する要素についてまとめてみた。

既存の天井、壁、床の色、材質を変えることは難しく、窓からの入射光の反射であることから、部屋を明るくする効果はあまり期待できないと思われる。

照明を点けることで明るくなるが、晴れた日の昼間に点けることには抵抗がある。(もったいない)

開口部から入る光を操ることができれば、簡単かつ効果的に部屋を明るく出来るのではないかと考えた。

既存の天井、壁、床の色、材質を変えることは難しく、窓からの入射光の反射であることから、部屋を明るくする効果はあまり期待できないと思われる。

照明を点けることで明るくなるが、晴れた日の昼間に点けることには抵抗がある。(もったいない)

開口部から入る光を操ることができれば、簡単かつ効果的に部屋を明るく出来るのではないかと考えた。

Akarino コンセプト

Akarinoは

- 自由に組み替えが可能

- 部屋を明るく

- 外からの視界を遮る

- 窓辺を彩る

をコンセプトとした。

DURABIOの優れた特徴の一つである透光性と、3Dプリンターの積層による凹凸で光を拡散できるのではないかと考えた。

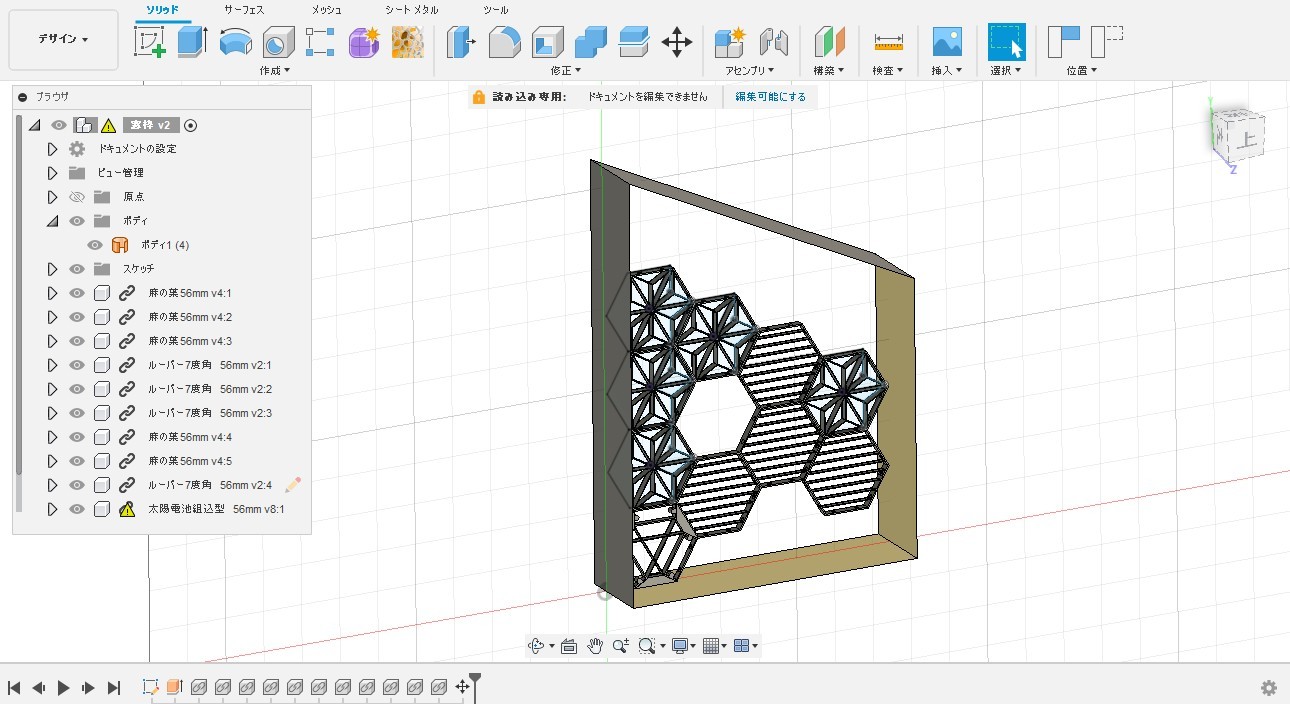

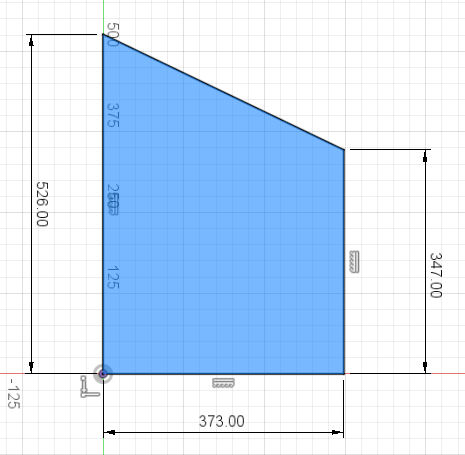

好みのモジュールをそれぞれの窓枠に合わせ、必要数を3Dプリント、ジョイントし光を操る。モデリング

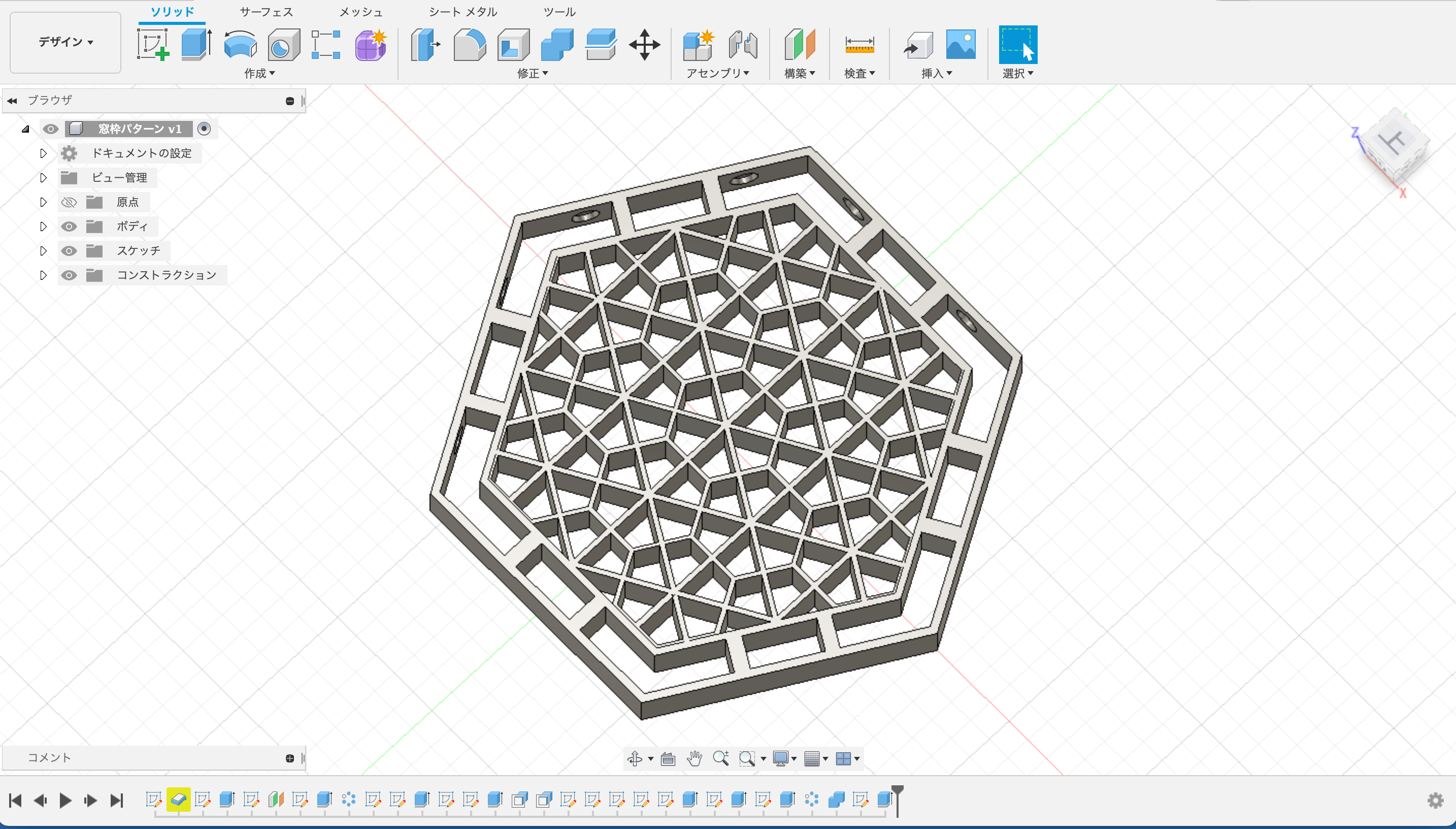

モデリングにはFusion360を使用した。

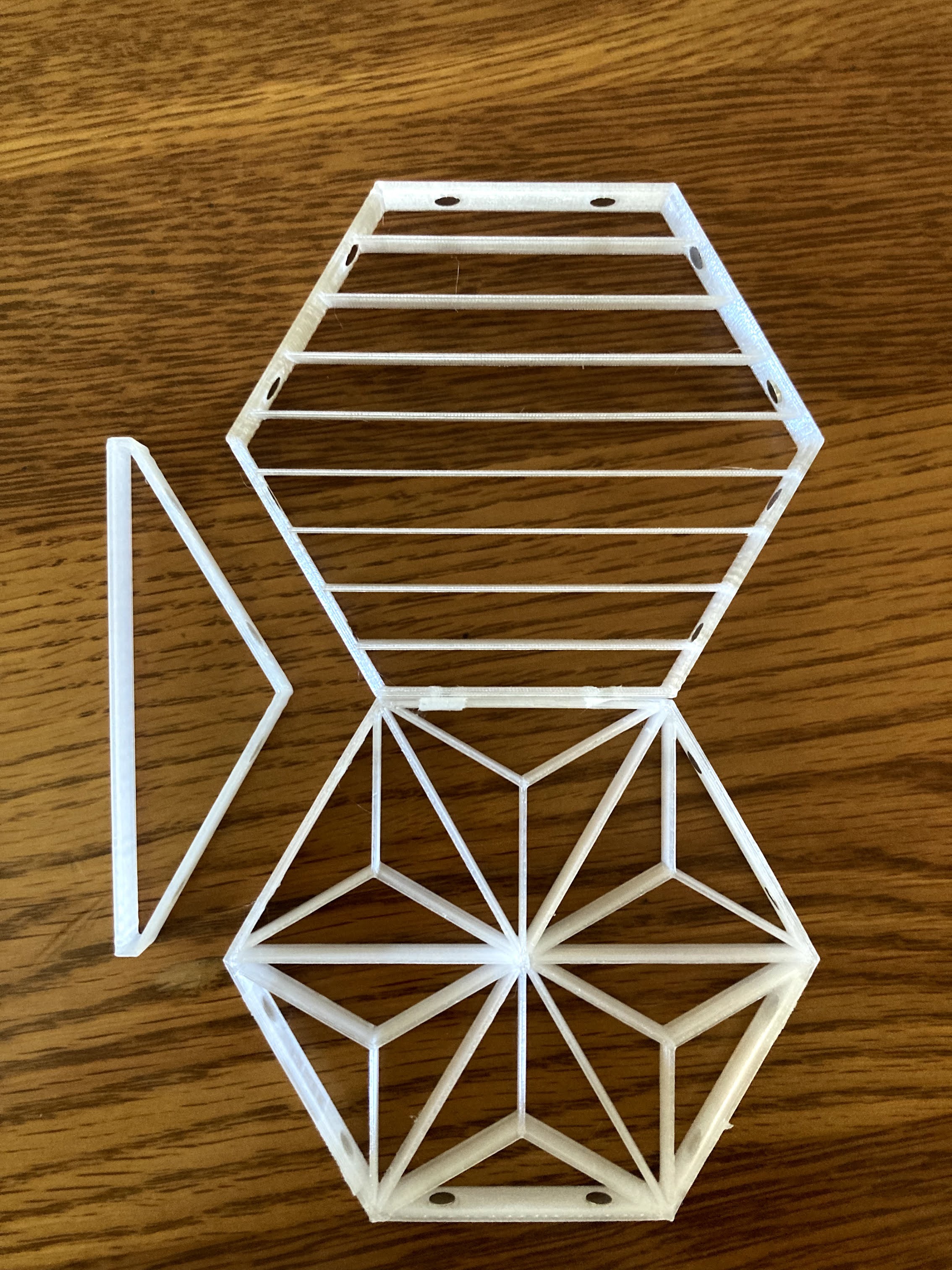

六角形の枠の厚みは1.6mmスラットの厚みは0.8mmで設計した。

完成図のモデリング→

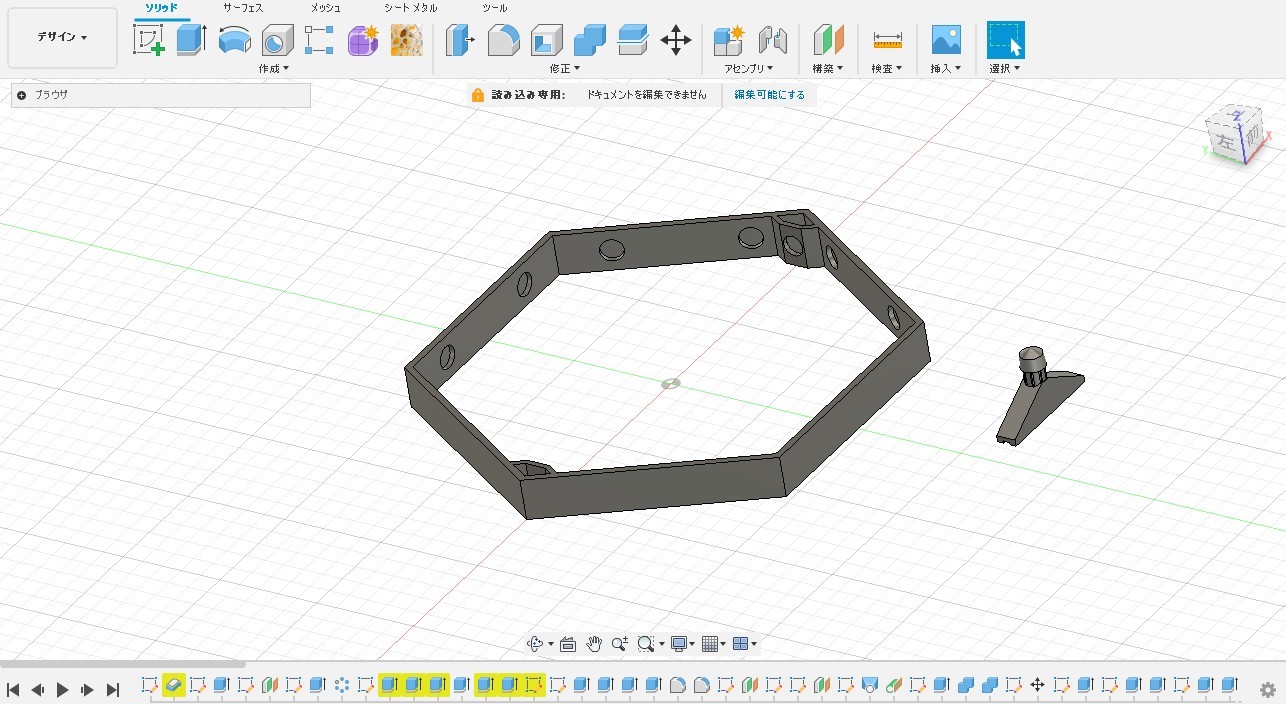

自由に組み替えできるように、ネオジム磁石を用いモジュールを連結、窓面をカバーする形になるようにデザインした。 連結させた時に、モジュールの並びに加え、回転することで固定式のスラットの向きを操ることができるように6角形を採用した。 1つのモジュールの大きさは出力する3Dプリンター(Adventurer3,PRUSA i3-MK3s+)の造形サイズ、窓枠、ネオジム磁石の支持力等を考慮し、1辺56mmに決定した。

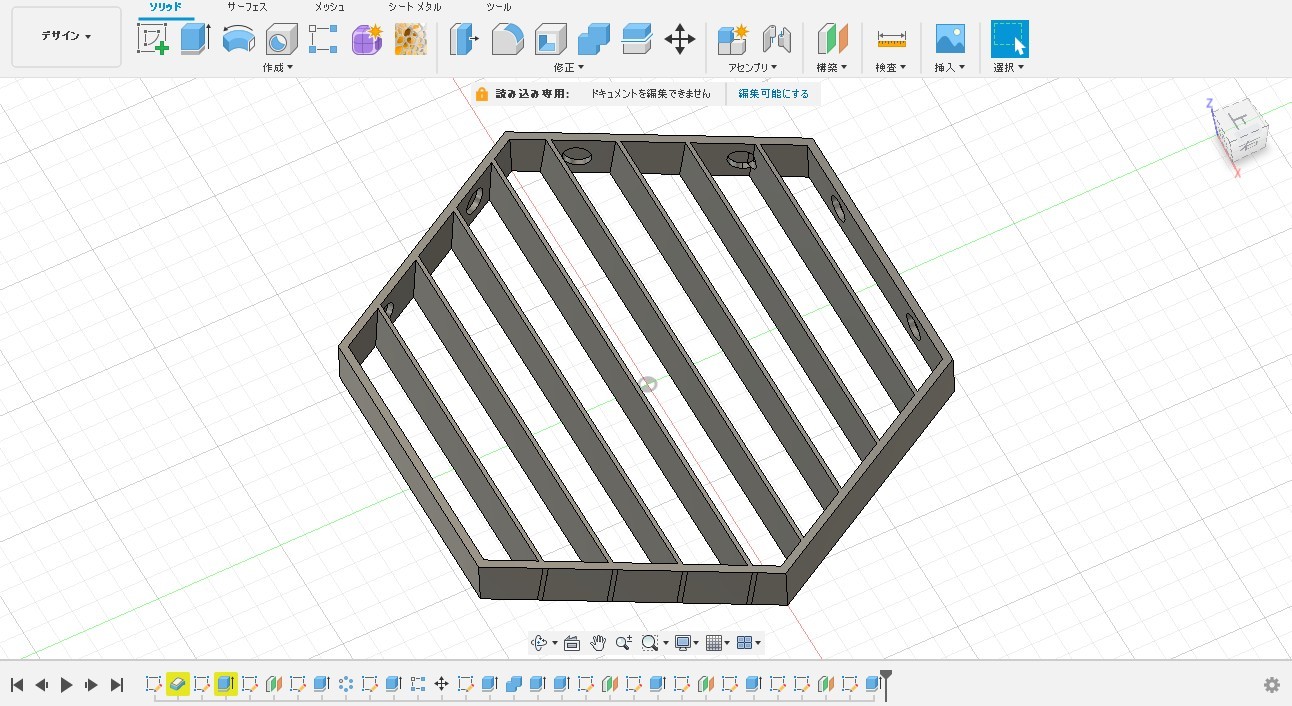

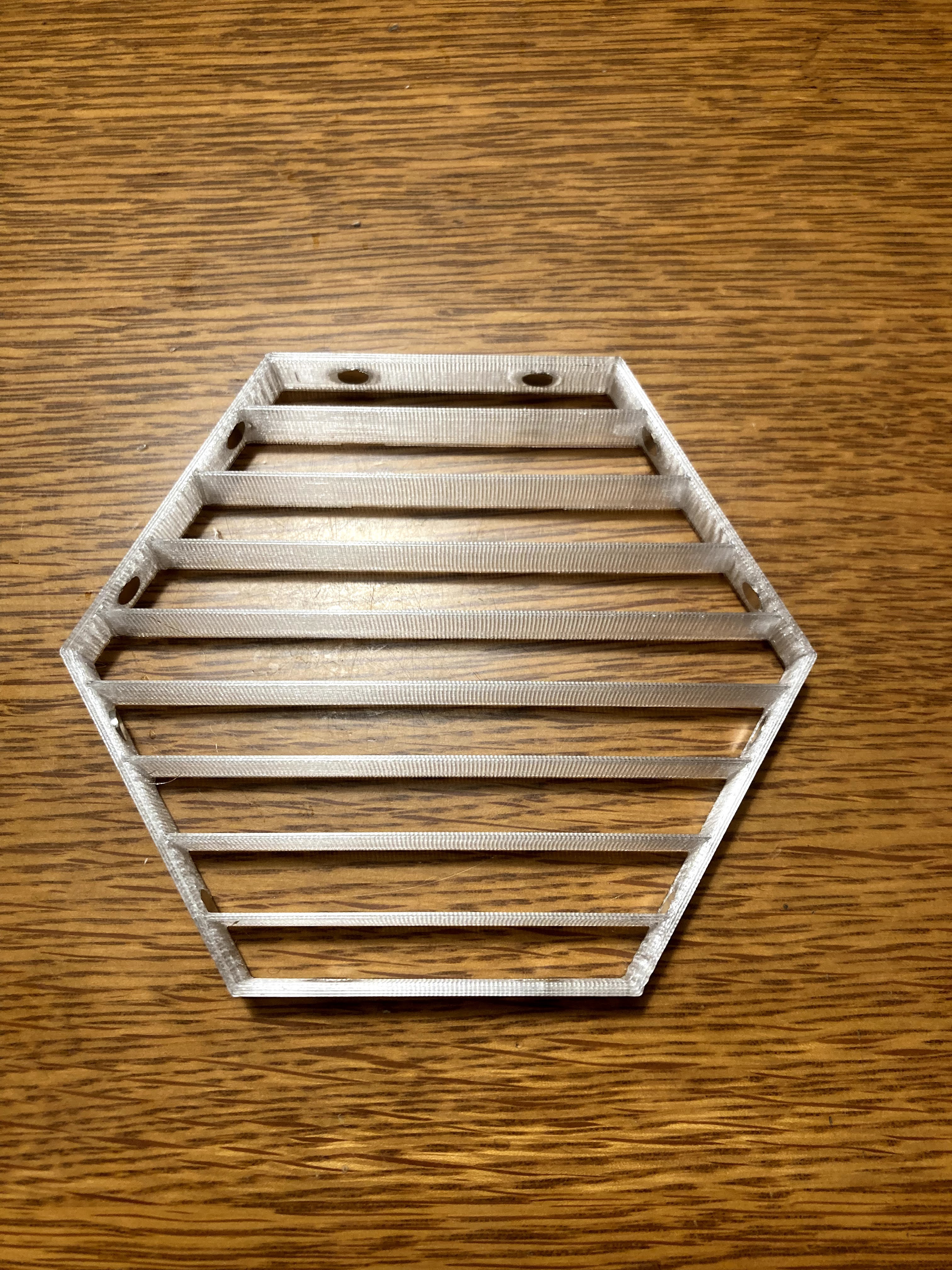

1.固定式スラットタイプ

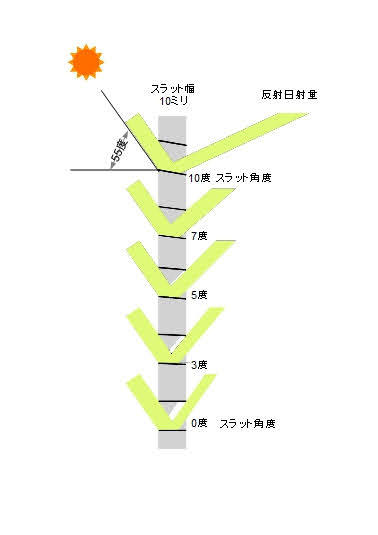

ブラインドには、スラットの角度を調節できる機能がついている。

スラットの角度調節には、遮光・調光機能と空間の間仕切り、目隠しの機能がある。

スラットの向きを、上向き・下向きに調節すると、その角度に合わせて視線をカットしたり、光の差し込みを絶妙に調整することできる。

スラットの角度が水平に近いほど光が入り込み、垂直にすると光を遮る。 Akarinoは部屋を明るくすることを目的としているため、固定式のスラットは水平から7度の角度をつけてモデリングをすることにした。これは春分と秋分の日の太陽南中高度55度の時に、入射する日射量のすべてを取り込むことのできるスラット角度である。

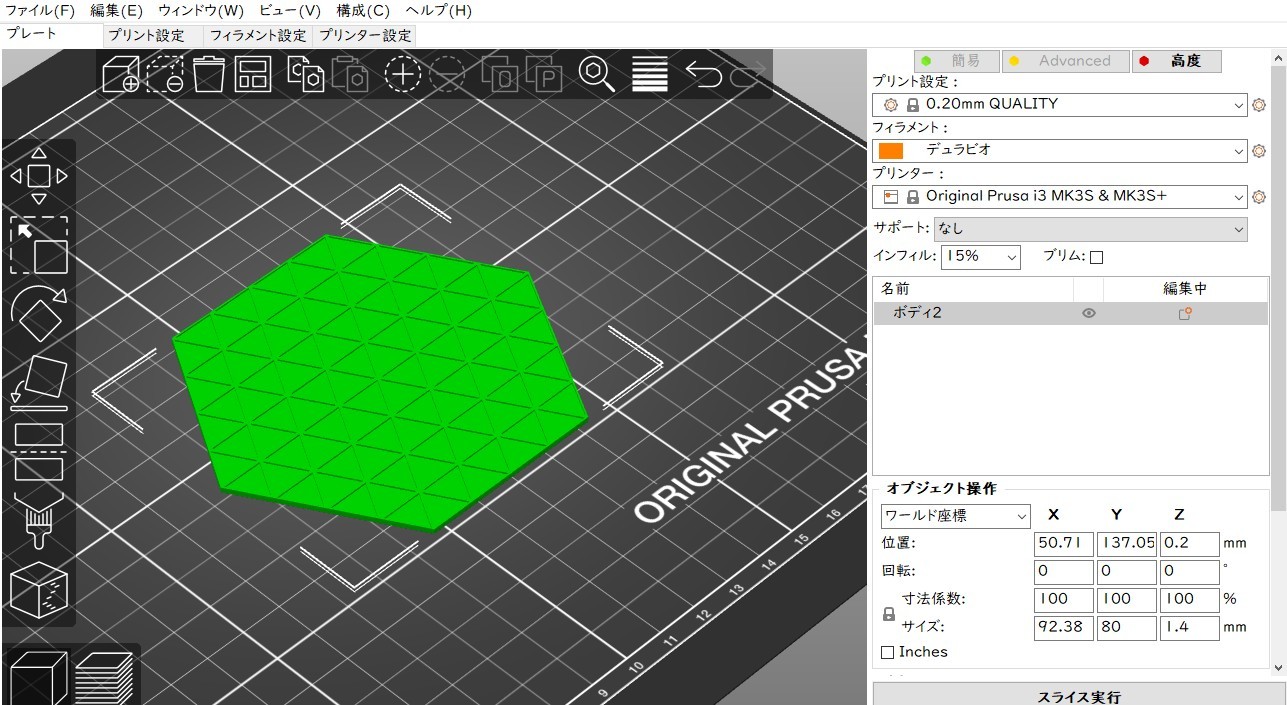

モデリング&出力

Fablab鎌倉にフィラメントを受け取りに行った際、出力テストを見せてもらった。

その設定にならい、ベット温度100度、ノズル温度235度、出力スピードを50mm/s以下になるよう設定した。

PRUSA i3-MK3s+で出力。

1回目はラフトなしで出力してしまい、途中でずれてしまった。

PRUSAスライサーはラフトとは別にブリムという機能が付いていた。

初めて聞く言葉だったため調べてみると、ラフトは造形物の真下に入るのに対し、ブリムは造形物の周りにのみ造形されるとあった。

ブリムを使用して造形してみたところ、途中で剥がれることもなく、造形物から取り除くのも簡単だった。

※参考文献

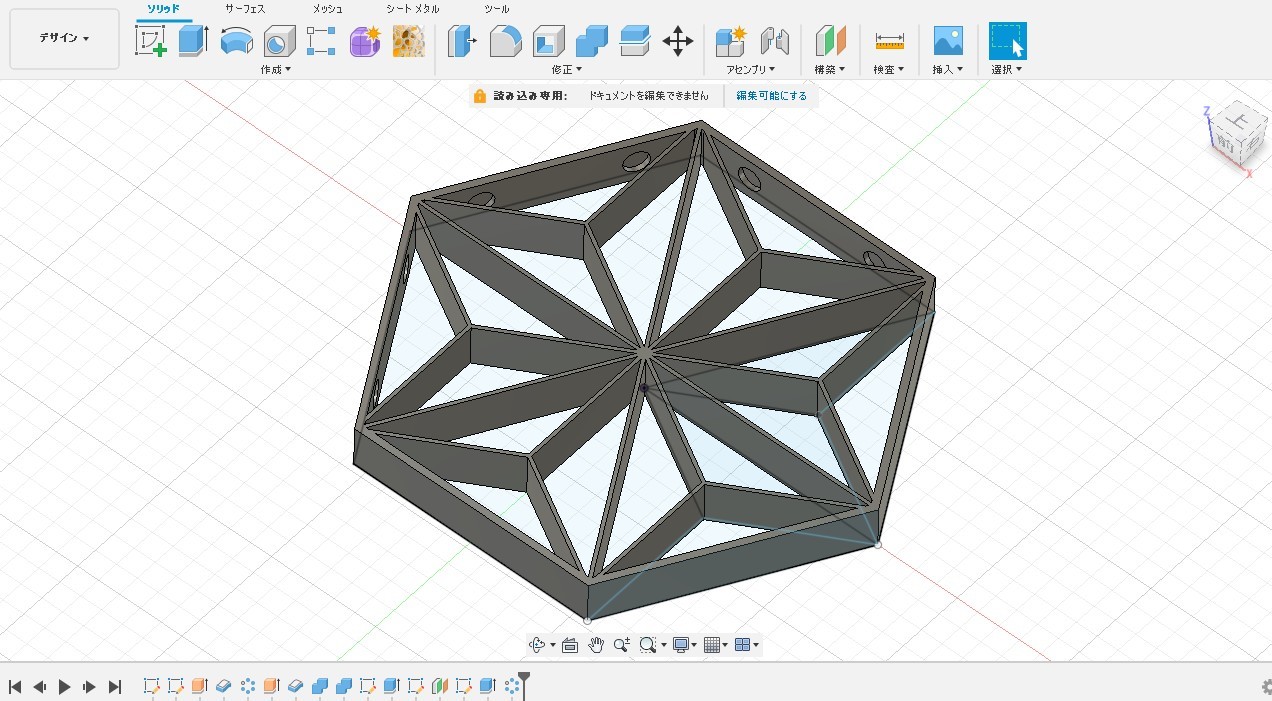

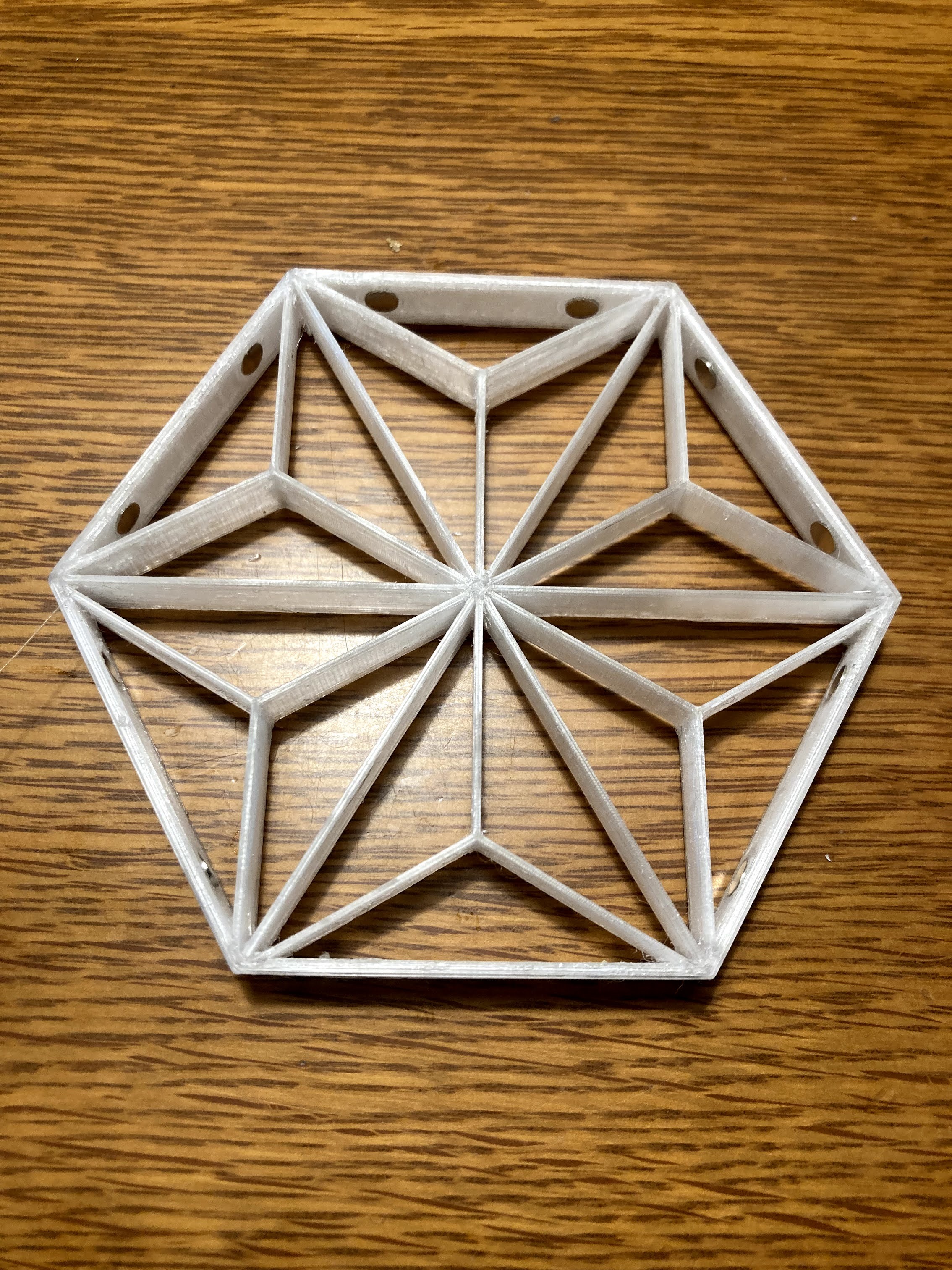

2.麻の葉模様タイプ

欄間でも多く使用されている伝統模様、麻の葉模様をモデリングした。

固定式スラットタイプは上から差し込む光を反射・拡散するのに対して、麻の葉模様は斜めのスラットがあるので、太陽高度が低いときの光を取り入れることができる。

また、麻の葉模様は、神聖なものとして扱われていて縁起が良いといわれている。

出力

出力はAdventurer3で行なった。

1回目の出力はラフトなしで行なったため、造形途中で剥がれてしまった。

2回目はラフトをいれて出力。途中で剥がれることなく出力できたが、DURABIOは強度が高いのでラフトが剥がれにくく、剥がす作業が難しかった。

最後の仕上げにはヤスリを用いたが、ヤスリの加工性はPLAより良かった。

(硬いせいか削りカスの離れがよい)

最後の仕上げにはヤスリを用いたが、ヤスリの加工性はPLAより良かった。

(硬いせいか削りカスの離れがよい)

3. 細かい六角形タイプ

麻の葉模様とは別な、麻の葉とマッチする模様をモデリングしてみた。

出力

何度か出力を試し、ラフトとブリムの両方を試してみたが途中で剥がれてしまった。

モデリングの見直しも何度か行なったが、結果は変わらず。

剥がれてしまう原因は、フィラメントが固まる時に収縮して反りが発生するからだった。

ベットとの接触面積が大きいモデルは熱収縮の影響を受けやすく、ラフトの時点で剥がれてしまった。

格子が複雑なデザインは特に剥がれやすい傾向にあり、ブリムで試しても剥がれてしまった。プリンタヘッドに対してダメージも大きいので、残念だがこの模様は諦めようと思う。

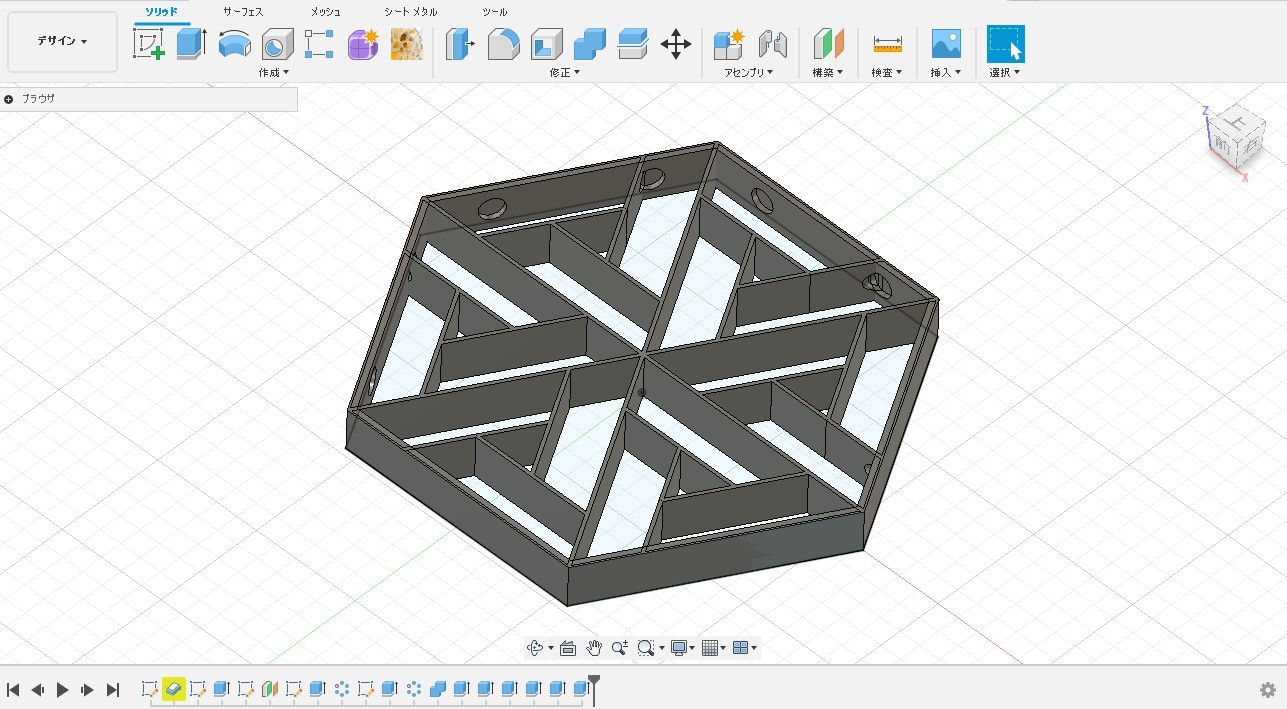

4.トライアングルタイプ

細かい六角形タイプで失敗したことを踏まえ、緻密ではないデザインを考えてみた。

出力

出力が上手くいかないので、つるつるとザラザラの二面タイプのベットをマスキングテープやスティックのりを試す為にAliExpressから急遽購入した。

純正のベッドはつるつるで、購入したものはかなりザラザラしていたため、ブリムで出力すれば大丈夫だろうと考えていたが、造形の後残り3層ぐらいの終了間際に剥がれてしまった。見た目的にはほぼ完成していたので、見なかったことにして採用!笑

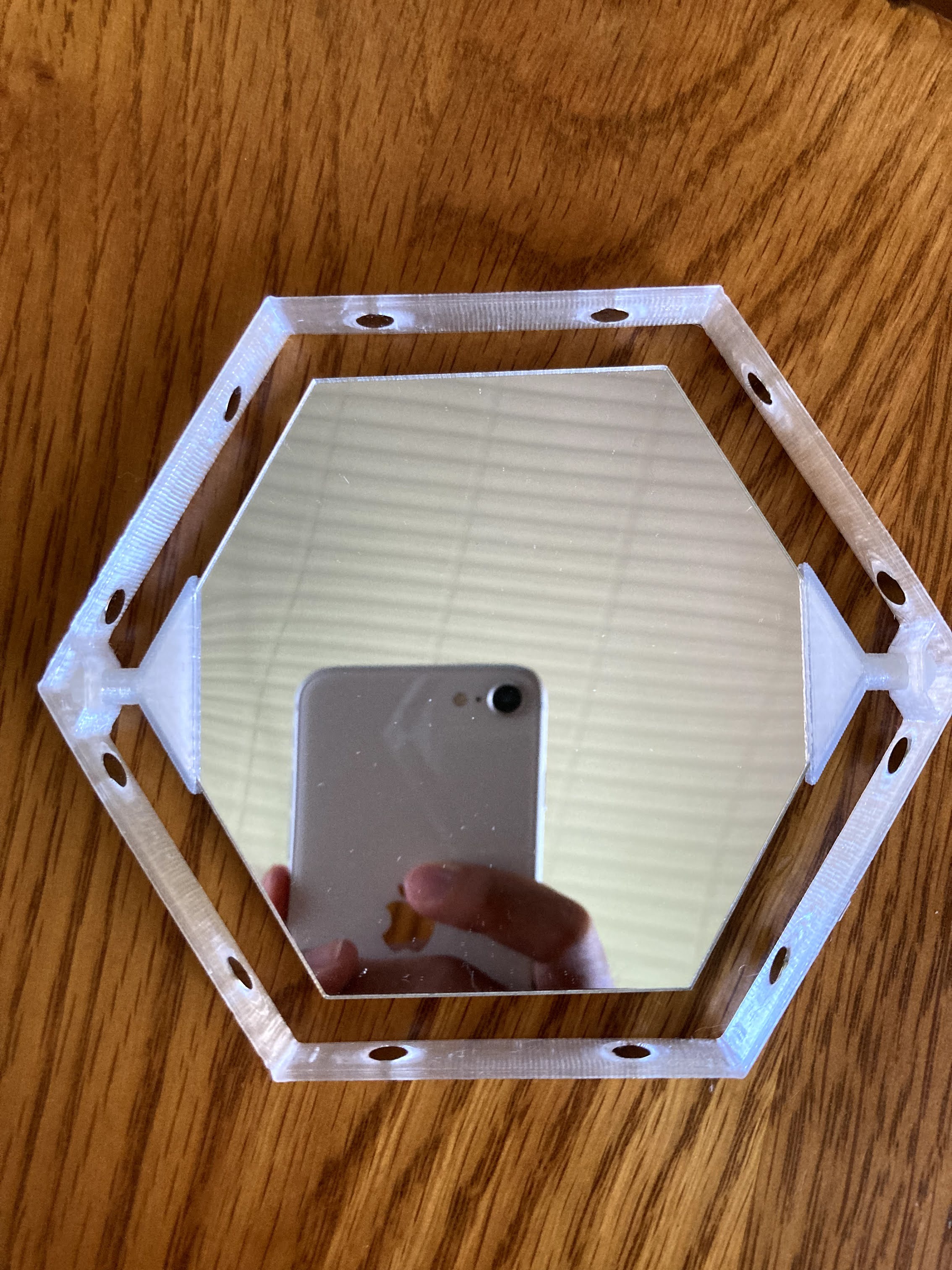

4.可動式ミラータイプ

もっと部屋を明るくするために、光を強く反射するミラータイプを考案した。

枠とジョイントパーツ、板状の反射板パーツを別々にモデリング。

ミラーは回転軸をもつ可動式。

設置場所によって太陽光の当たり方は違うので、より効果的に太陽光を反射できる。

ミラータイルを利用する

反射板に貼る素材、当初はアルミテープを使っていたが、表面の仕上げが平滑ではないためか反射光がぼやける。

軽量のミラーシートというものが市販されているというので探していたところ、100円ショップSeriaでミラー風タイルシールというものを発見。アクリル板がミラー加工されている。厚みは1mmあるが、なんの偶然かモデリングしていた反射板と形状、大きさがピッタリだったので、ミラータイルをそのまま利用してみることに。

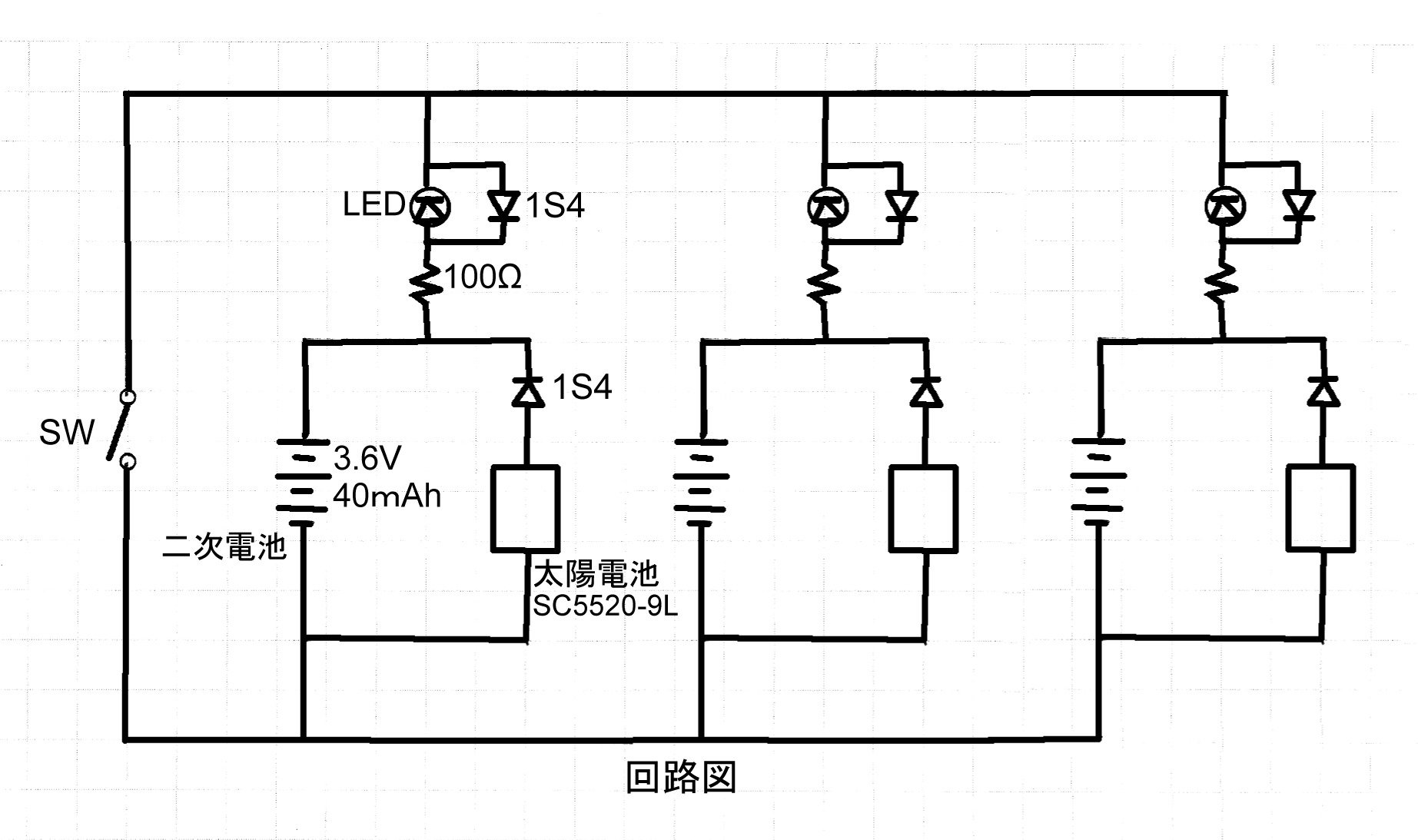

ブレッドボードで確認

ブレッドボード上で回路を組んで動作確認をした。

白色LEDのVF3.2v、ショットキーダイオードのVF0.5v

白色LEDのVF3.2v、ショットキーダイオードのVF0.5v

で20mA以下になるよう抵抗値を設定。

(計算上は40Ωで良いのだが、手持ちの最小抵抗が100Ωしか無かった)

二次電池と太陽光パネルとの逆流に対応するようにショットキーダイオードを配置。

二次電池と太陽光パネルとの逆流に対応するようにショットキーダイオードを配置。

3つの回路を並列で一つのスイッチでオン・オフするため、さらにショットキーダイオードを各回路間にも配置した。

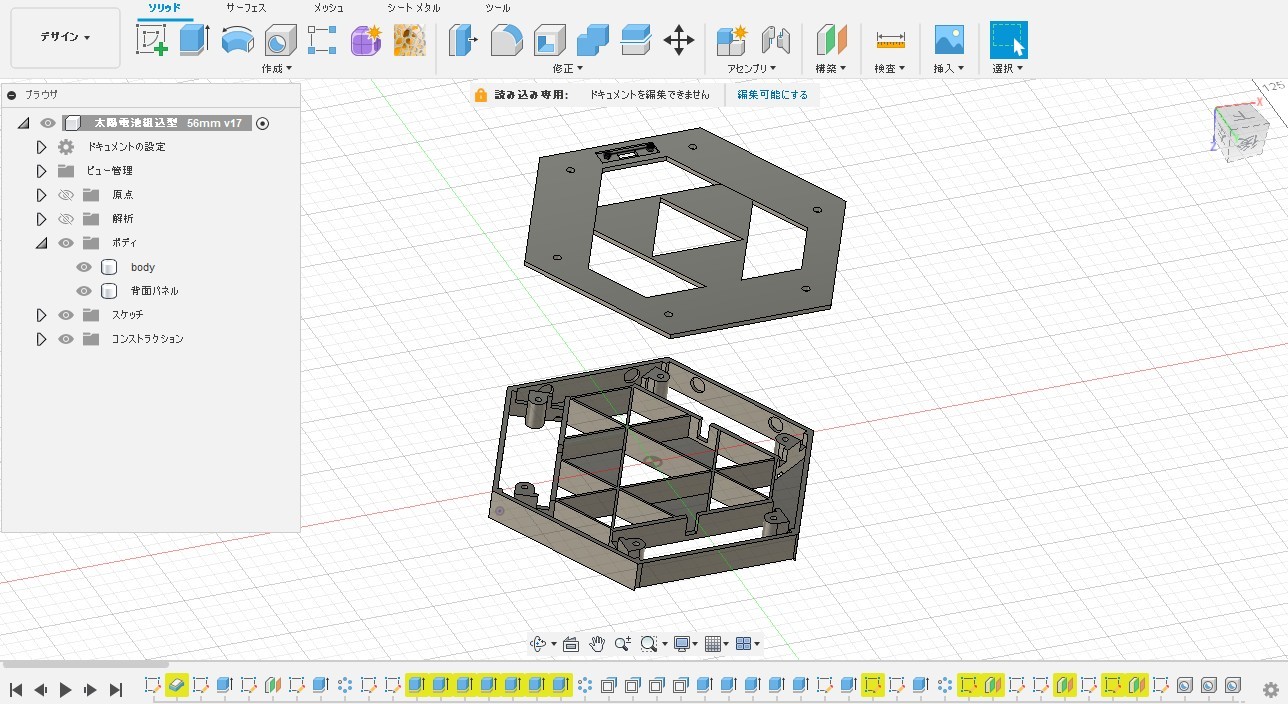

モデリング&出力

太陽光パネルと電池を収納する部分と、LED設置部は他のAkarinoのデザインと違和感が出ない様に三角形を基調とした。

太陽光パネルの寸法は50mm×20mm、厚さ1mm。

太陽光パネルの寸法は50mm×20mm、厚さ1mm。

六角形の1辺(56mm)に上手く収まった。

また太陽光パネルがAkarino本体から飛び出ない様に収めるため、本体を1mm分凹ませ設計。

スイッチは部屋側に来るようフタ部分に設置。

ブリムの設定のみだったが剥がれることなく綺麗に出力できた。

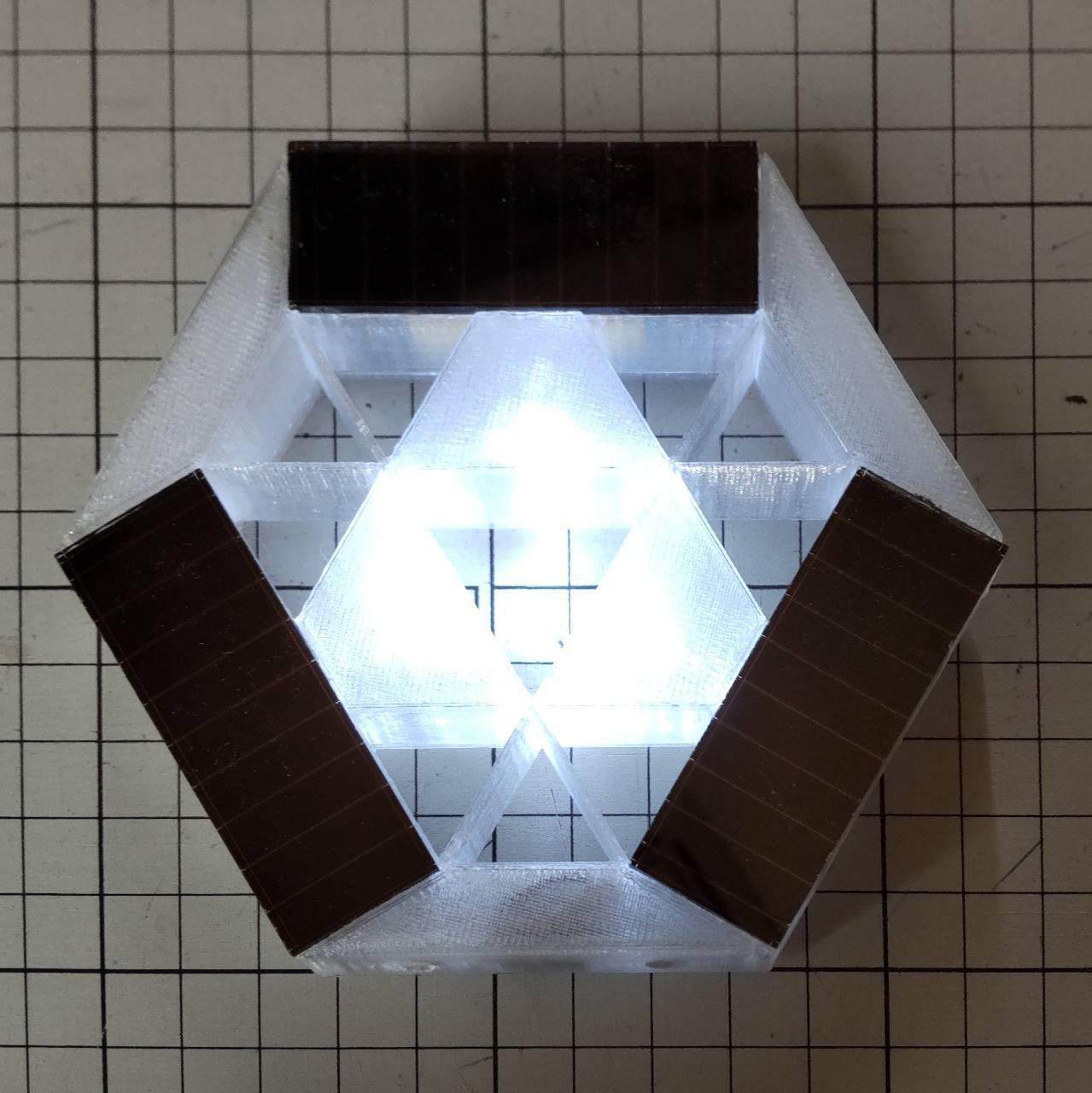

回路をモジュールに実装

半田付けしモジュール内に納めた。

並列接続なので配線の取り回しに苦心。なかなかモジュール内に収まらず、電池が入る部分の高さを2mm厚く再モデリングして収めることになった。

蓋はタッピングネジ(6ヶ所)で固定。DURABIOが硬いのでネジがよく効く。

太陽光パネルの実測値(4mA)から計算すると、およそ8~10時間で満充電となる。

1時間ほどの点灯が可能。

LEDが内部に収まっているので照度は落ちるが、DURABIOの透光性を生かしたランタンのような使い方ができるところが気に入っている。

LEDが内部に収まっているので照度は落ちるが、DURABIOの透光性を生かしたランタンのような使い方ができるところが気に入っている。

また、窓辺に在るという事はいつも充電されているので、電池切れの心配のないライトがあることは災害時に心強い。

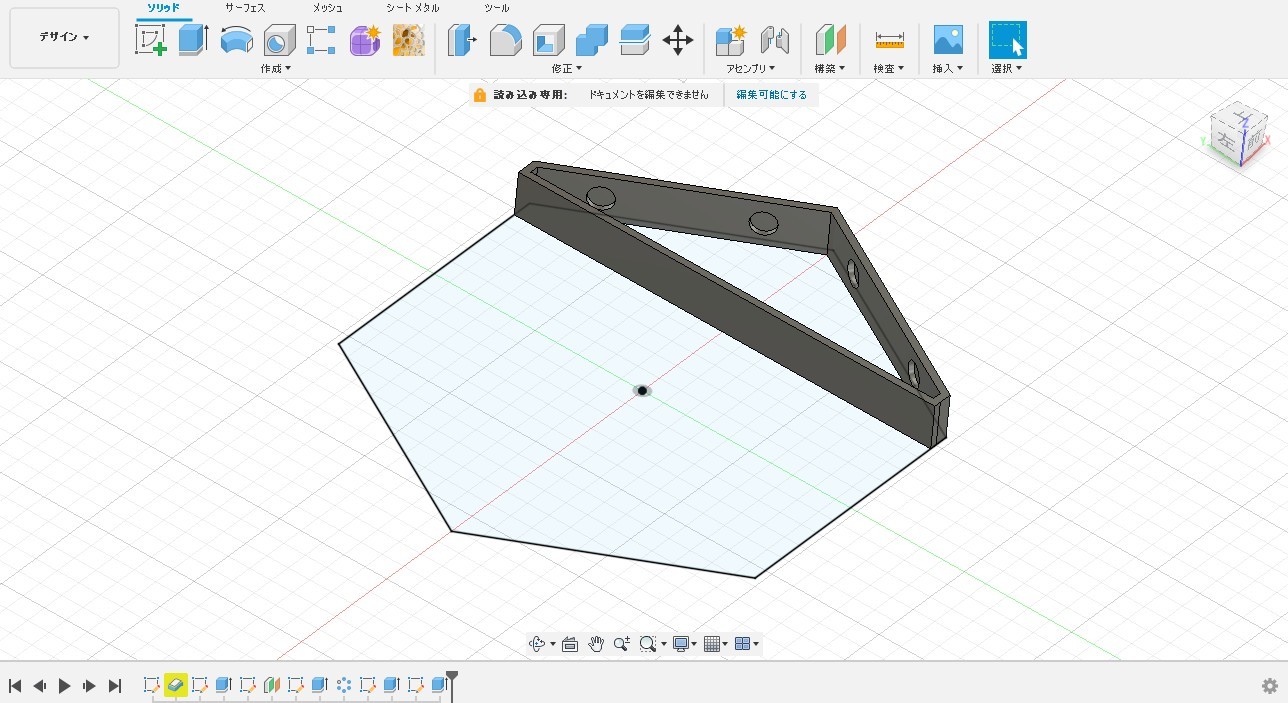

壁に設置するパーツ

Akarinoを固定するためのパーツをモデリングした。

六角形同士を繋げた隙間に収まる三角形のパーツを設計。

この三角パーツの調整することで、様々な窓幅に対応できる。

磁石の設置

Akarinoの1辺に2つずつ磁石を接着した。

(使用するネオジム磁石は直径5mm、厚み1mm)

(使用するネオジム磁石は直径5mm、厚み1mm)

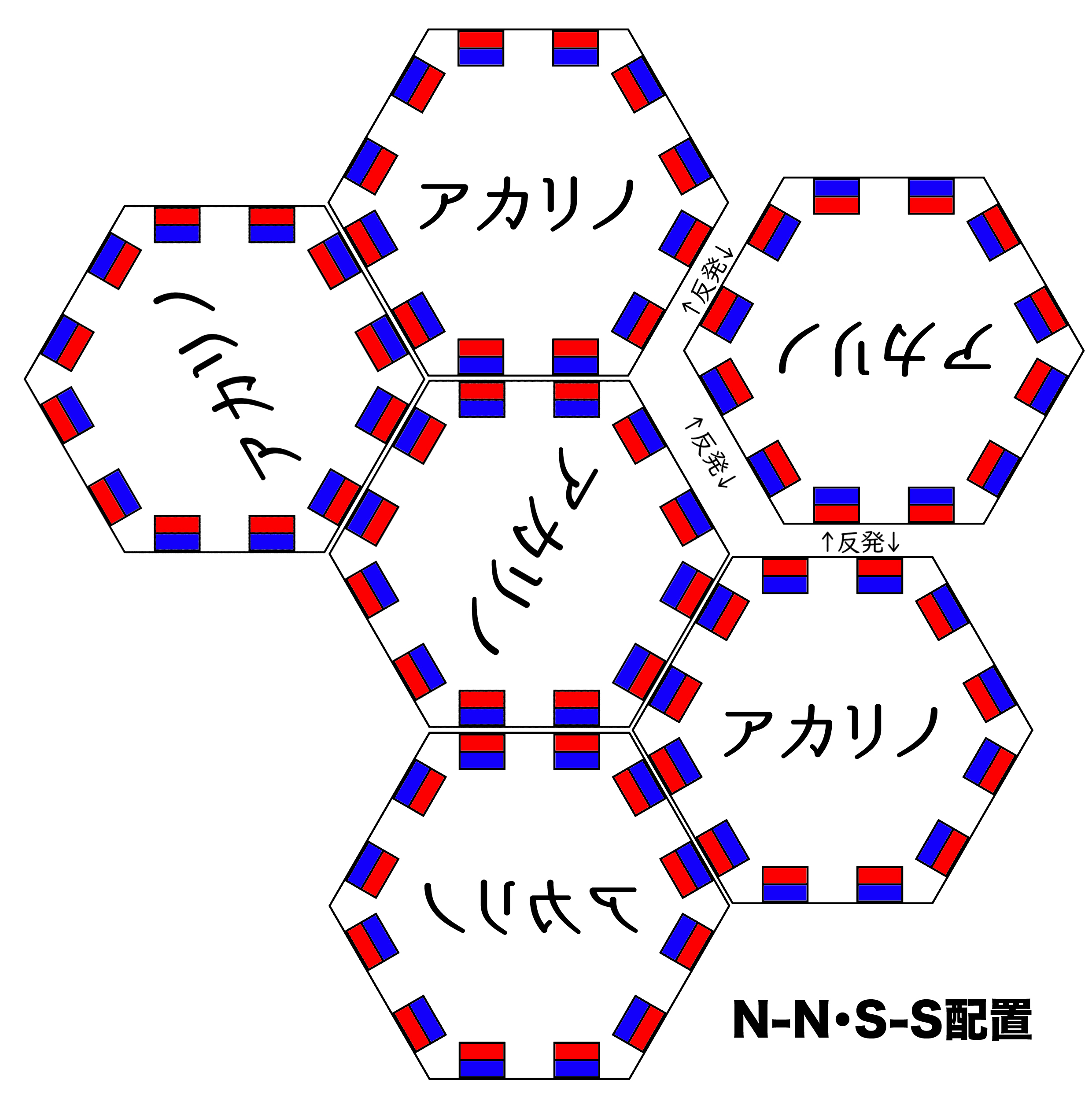

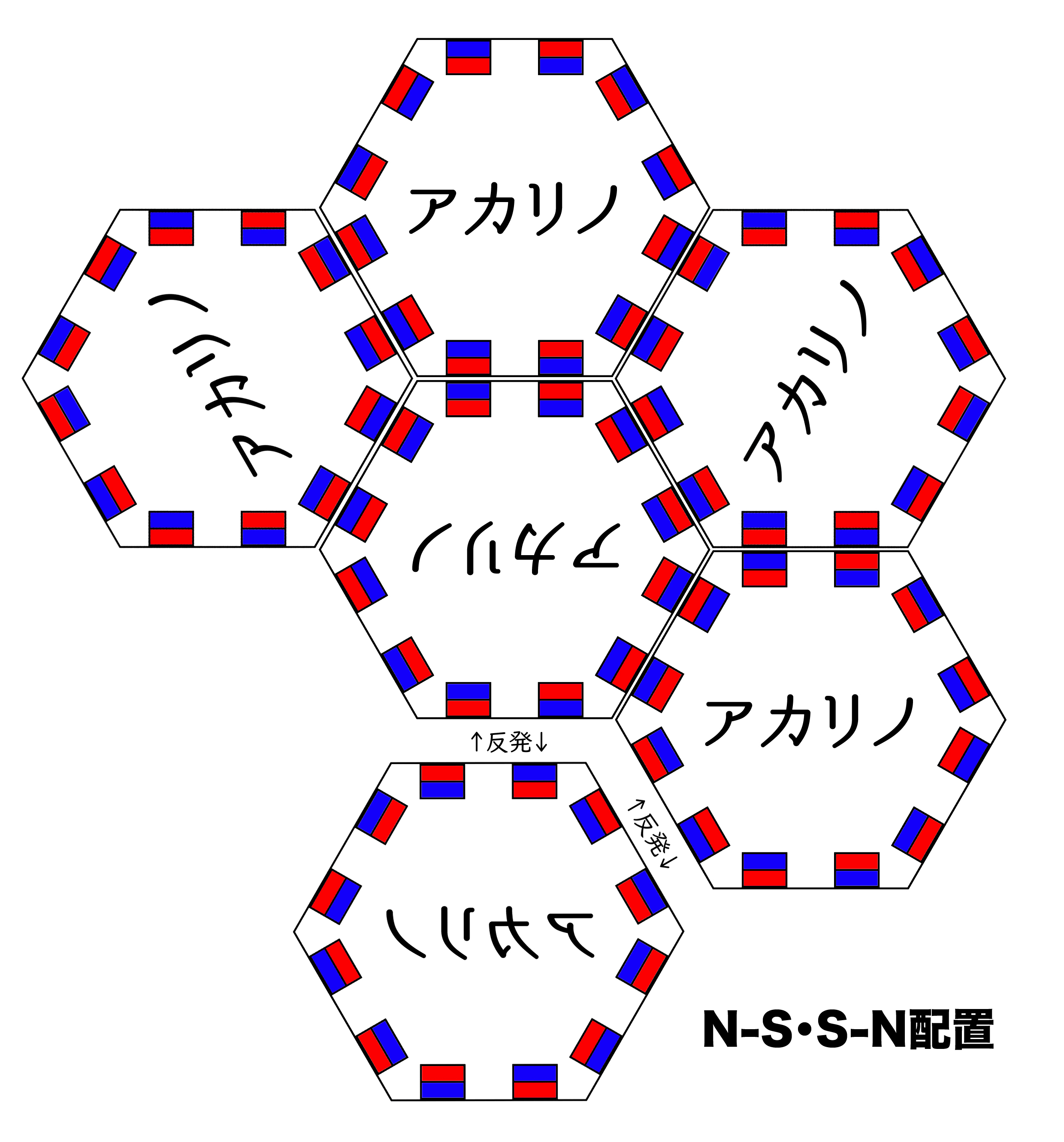

Akarino各辺に配置するネオジム磁石の向きについて

1辺の磁石が同じ向き(N-N・S-S)の配置にすると、裏表の区別はなくなるが、回転させると辺によっては反発してしまう。

一方、 1辺の磁石を異なる向き(N-S・S-N)の配置にすると、裏表の区別によって反発するが、どの辺でも接合する。

今回は、各モジュールを回転させることを重視したため、N-S・S-N配置を用いた。

1辺の磁石が同じ向き(N-N・S-S)の配置にすると、裏表の区別はなくなるが、回転させると辺によっては反発してしまう。

一方、 1辺の磁石を異なる向き(N-S・S-N)の配置にすると、裏表の区別によって反発するが、どの辺でも接合する。

今回は、各モジュールを回転させることを重視したため、N-S・S-N配置を用いた。

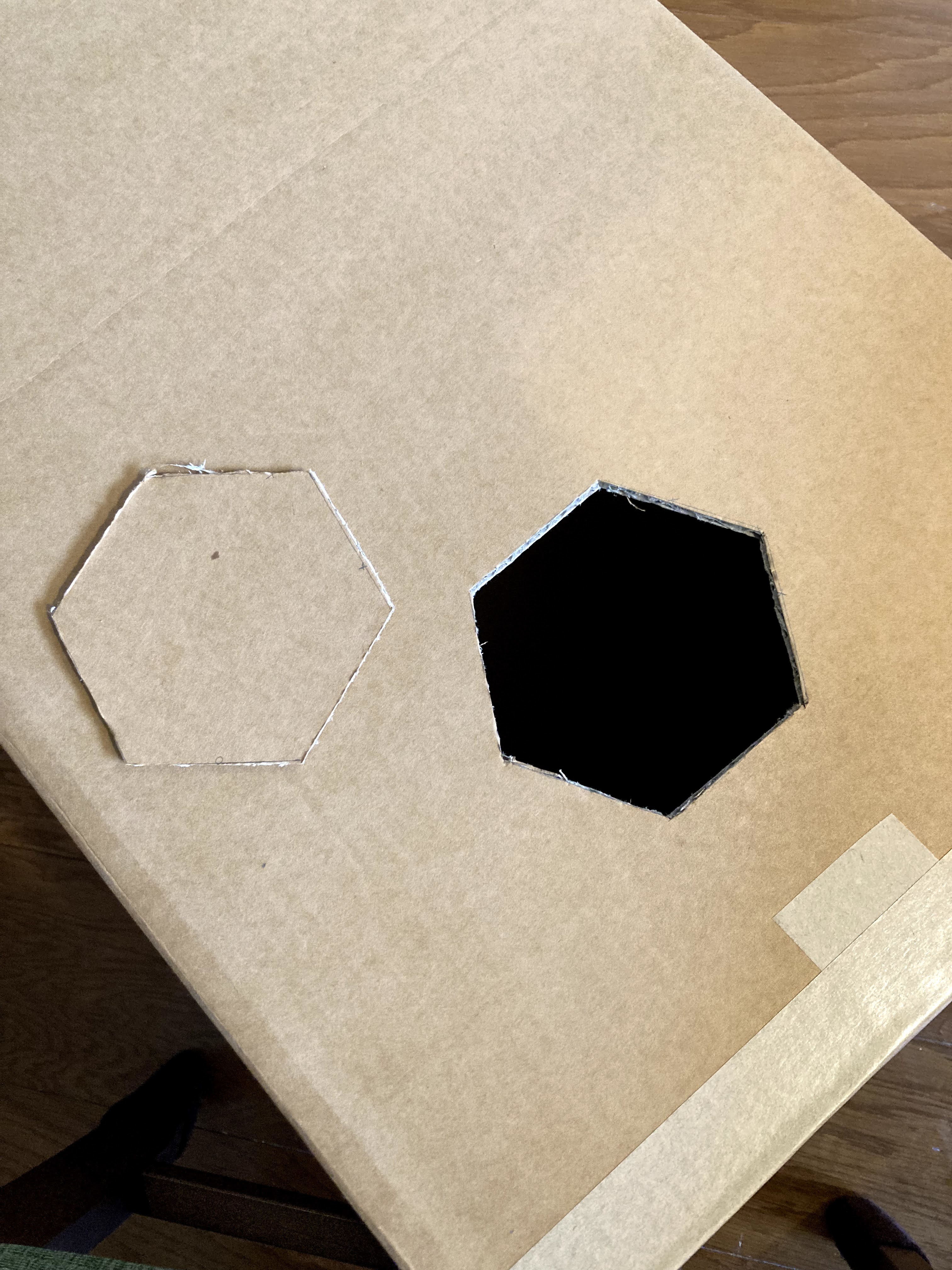

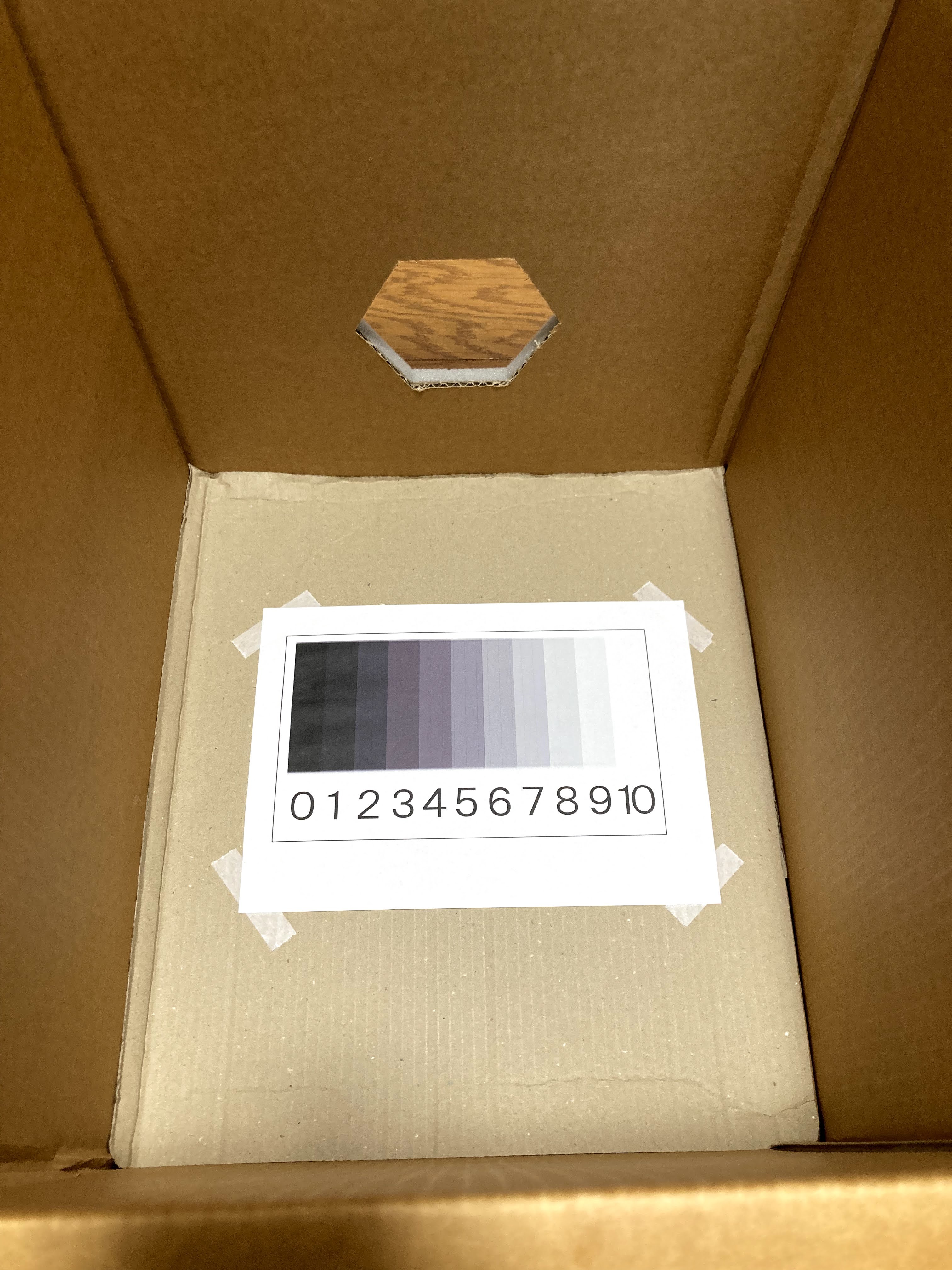

段ボール箱の準備

段ボールに六角形の穴を開け、隙間テープを貼り光の漏れを防いだ。

部屋でいえば天井面にあたる位置に、マンセル明度表を貼り付けた。

さらにスマホ(照度計アプリ)を取り付ける枠を上部(部屋の奥側)にあたる位置に設置。

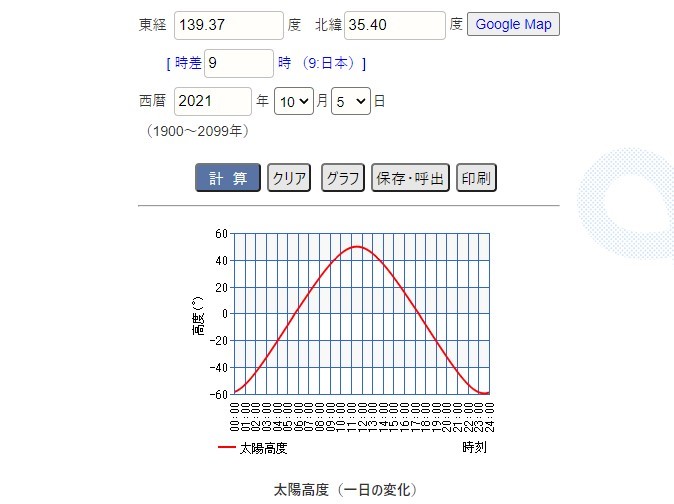

実験する時間帯の考察

実験はなるべく太陽高度の高い時間にしたいと考えた。

そこで、経度と緯度から太陽高度が最大になる時間を調べた。

調べた結果、この時期の太陽高度が最も高くなる時間は11:30であることがわかった。

しかし、家の屋根の一部が光を遮ってしまい、11:30では実験できないことがわかったため10:30に実験を行うことにした。

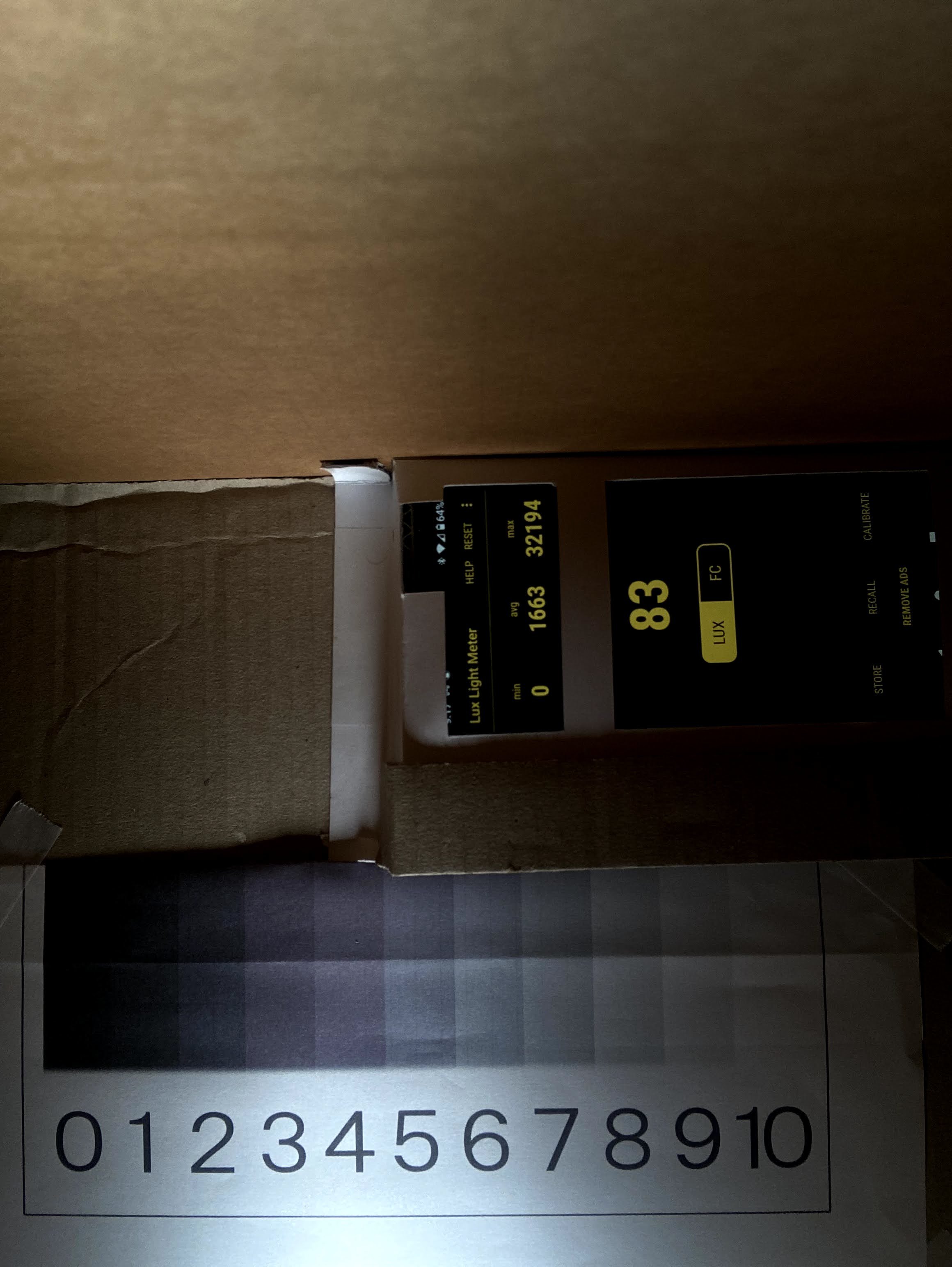

いざ、実験

箱の中(床面)に撮影用のスマートフォンを置き、天井面の撮影を行なった。

(床面からの反射を抑える為に床面には黒の布を敷いた)

(床面からの反射を抑える為に床面には黒の布を敷いた)

スマートフォンにBluetoothマウスを接続し、パソコンと接続することでパソコンでスマホの画面を確認することができる。これによってスムーズな撮影ができた。

実験日:10月6日

天 候:晴れ(快晴)※直達日射で実験

天 候:晴れ(快晴)※直達日射で実験

用語解説

・直達日射とは、太陽光球面から直接地上に到達する太陽放射のこと

・散乱日射とは、大気成分により散乱・反射して天空の全方向から届く太陽放射(天空)のこと

・散乱日射とは、大気成分により散乱・反射して天空の全方向から届く太陽放射(天空)のこと

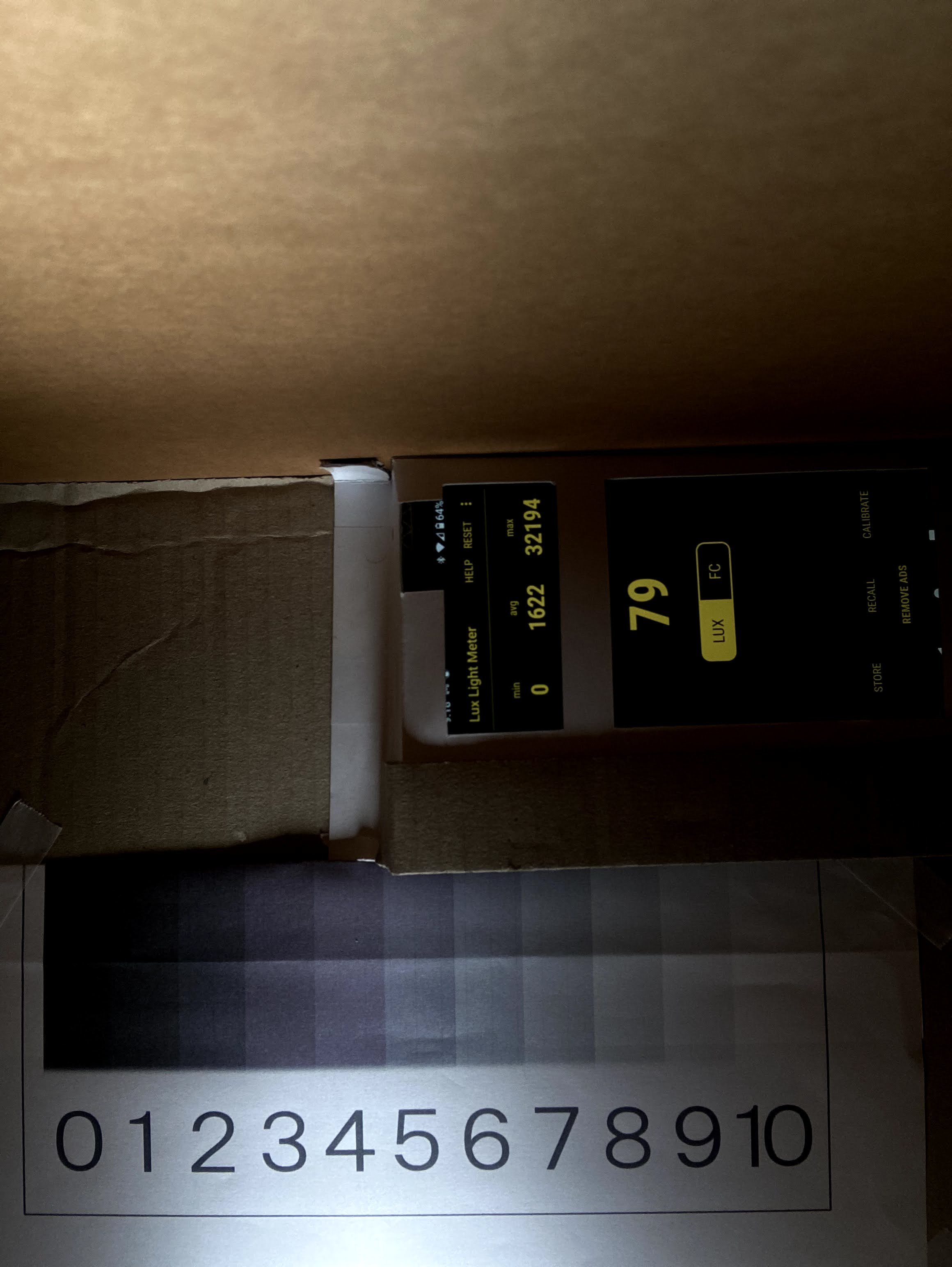

何もつけない状態

Akarinoなし。

18LUX

上部(部屋の奥側)暗い。

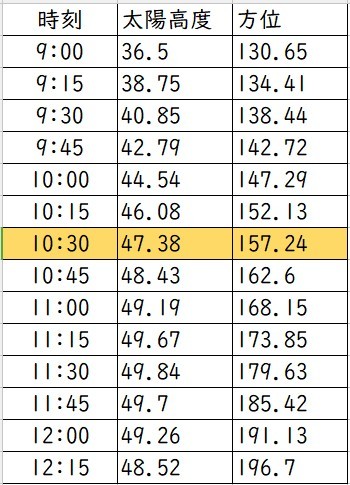

固定式スラットタイプ

7度傾いているスラット

下がっている方を室内側にすると83LUX

下がっている方を室外側にすると79LUX

僅かではあるが部屋に入る日射量は増える。

上部(部屋の奥側)が明るくなっていることがわかる。

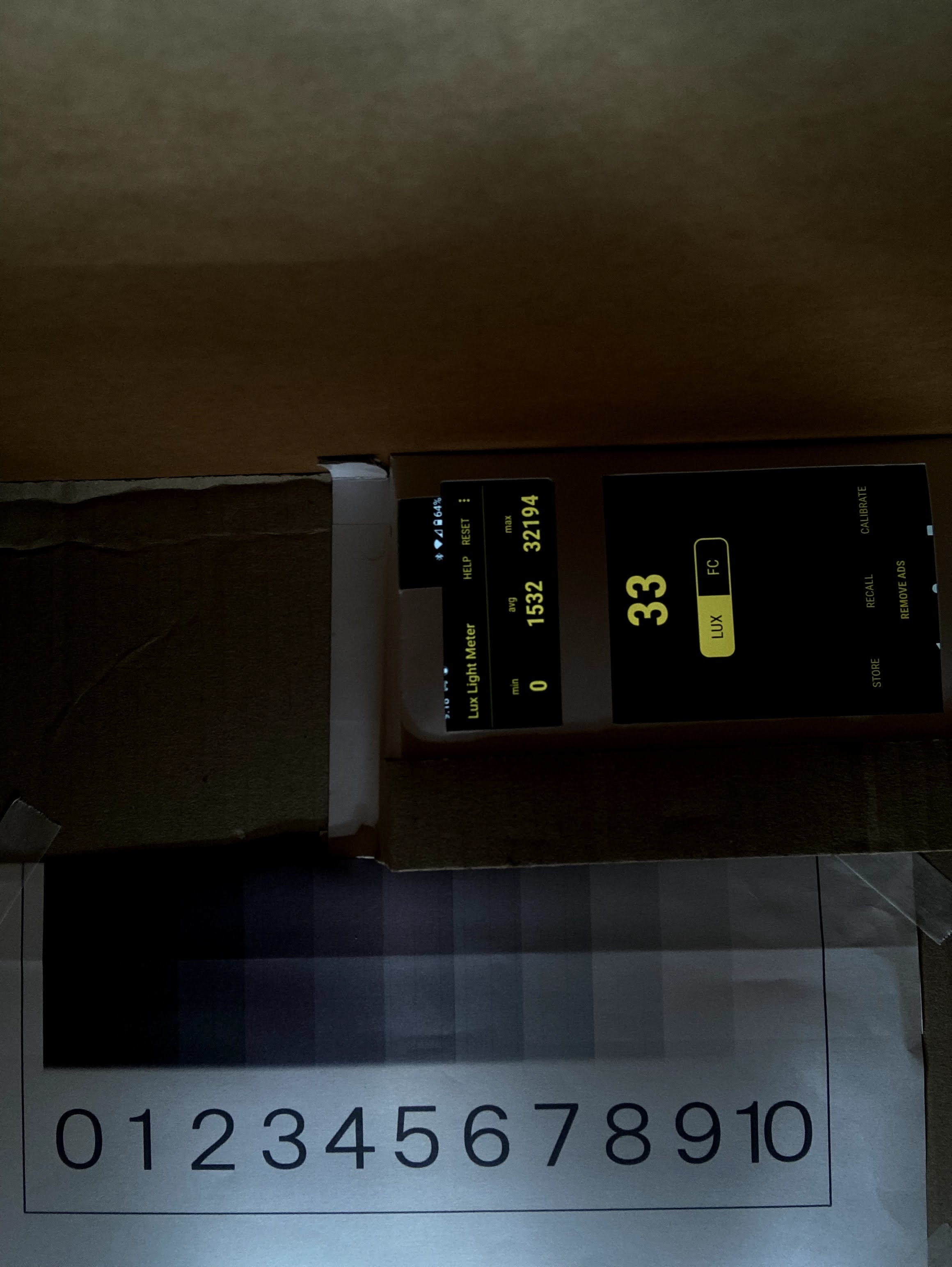

麻の葉模様タイプ

33LUX

上部(部屋の奥側)が明るくなっていることがわかる。

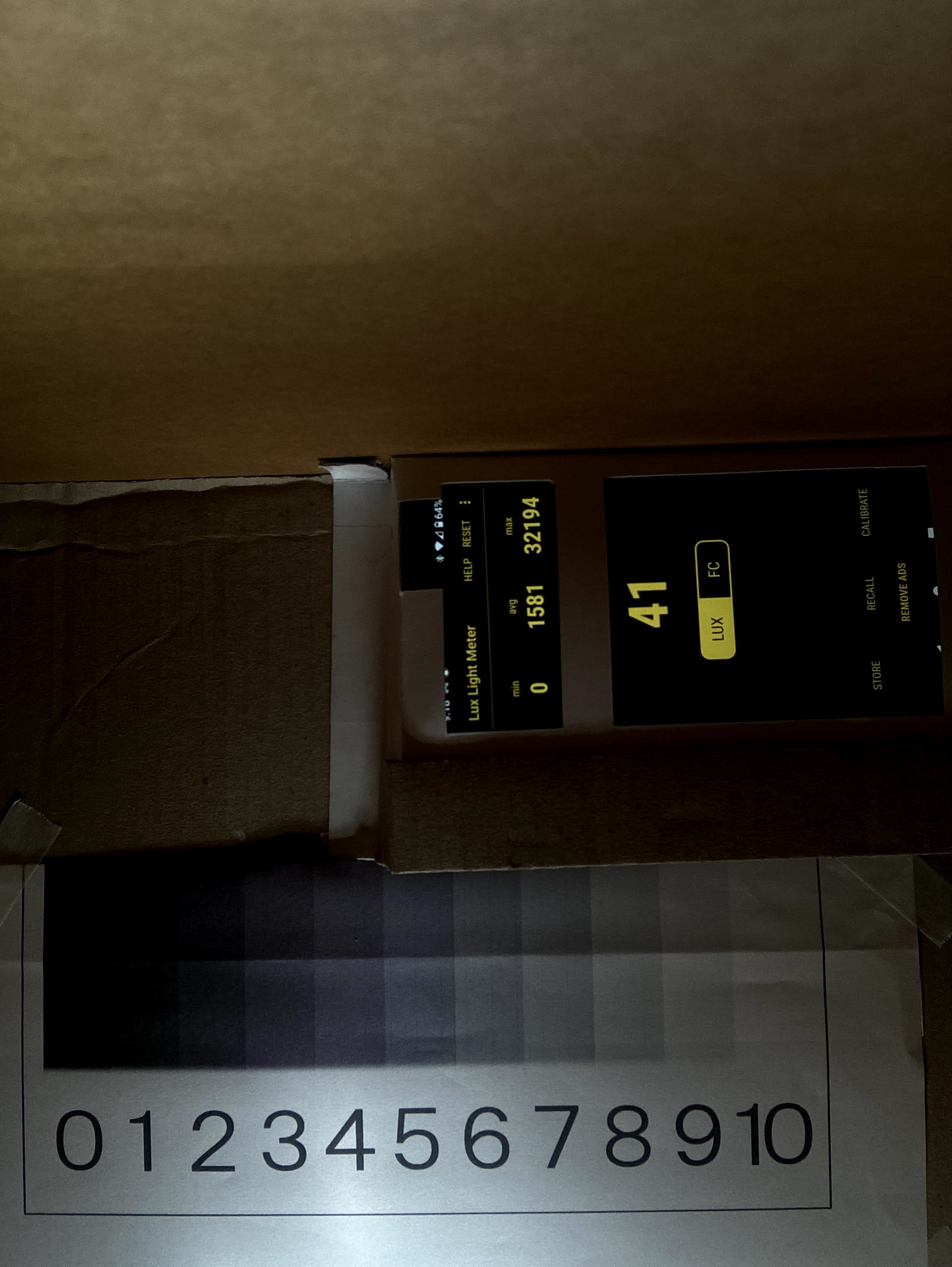

トライアングルタイプ

41LUX

上部(部屋の奥側)が明るくなっていることがわかる。

可動式ミラータイプ

1枚目の写真は窓をふさぐようにした時、14LUX

2枚目の写真は光を窓の反対側(部屋の奥側)に反射させた時、717LUX

3枚目の写真は光を天井に当てた時、62LUX

実験結果

- 窓に何もつけていないときは、18LUXでマンセル明度表の4と5の区別ができる程度の明るさだった。

- 固定式スラットタイプでは、正しい向きで設置すると83LUXまで上がった。明度表では、1と2の区別までできるようになった。向きを逆にすると、79LUXになった。

- トライアングルタイプは41LUXまでだった。明度表では、2と3の区別ができた。

- 麻の葉模様では、33LUXまでで2と3の区別ができた。

- 可動式ミラータイプでは、窓を塞ぐようにすれば14LUXまで下がり、部屋の奥側を照らすと717LUX、天井面を照らすと62LUXだった。

考察

実験結果から、固定式スラットタイプの向きを変えると効果が変化したことから、つけた角度がしっかりと作用していることがわかる。

また、麻の葉模様とトライアングルタイプではあまり良い結果は得られなかった。

これは、平行なスラットが少ないからだと考えた。

トライアングルタイプは麻の葉模様よりも平行なスラットが多い構造になっているため部屋の中が明るくなったのではないか。

ミラータイプは、光の拡散ではなく反射のみになってしまう。

今回の照度計はスマホの画面にある照度センサーを利用してLUXを計測するので、直接ミラータイプの光が当たるとLUXの数値は上がってしまうため、数値が部屋の明るさの指標にはならない。

完成! 窓枠に設置

実験を終え、完成したAkarinoを窓枠に取り付けた。

窓枠に両面テープのノリの跡がつかないように、茶系のマスキングテープで保護。

壁に設置する三角形のパーツを両面テープで貼り付けた。

軽いので剥がれることもなく、しっかり固定されている。

Akarinoの重さ(実測値、ネオジム磁石含む)

スラット :14.8g

麻の葉 :17.5g(アドベンチャー3)

16.5g(prusa) ※積層ピッチの設定が違うため

16.5g(prusa) ※積層ピッチの設定が違うため

トライアングル:16.4g

ソーラーLED :67.7g

ミラー :20.5g

ネオジム磁石の引き合う力と、六角形というかみ合わせの良さも相まって、しっかりと保持出来ている。

組み立て動画

ネオジム磁石の引きが強く、カチッと気持ちよくはまる。

あとがき

出力実験のまとめ

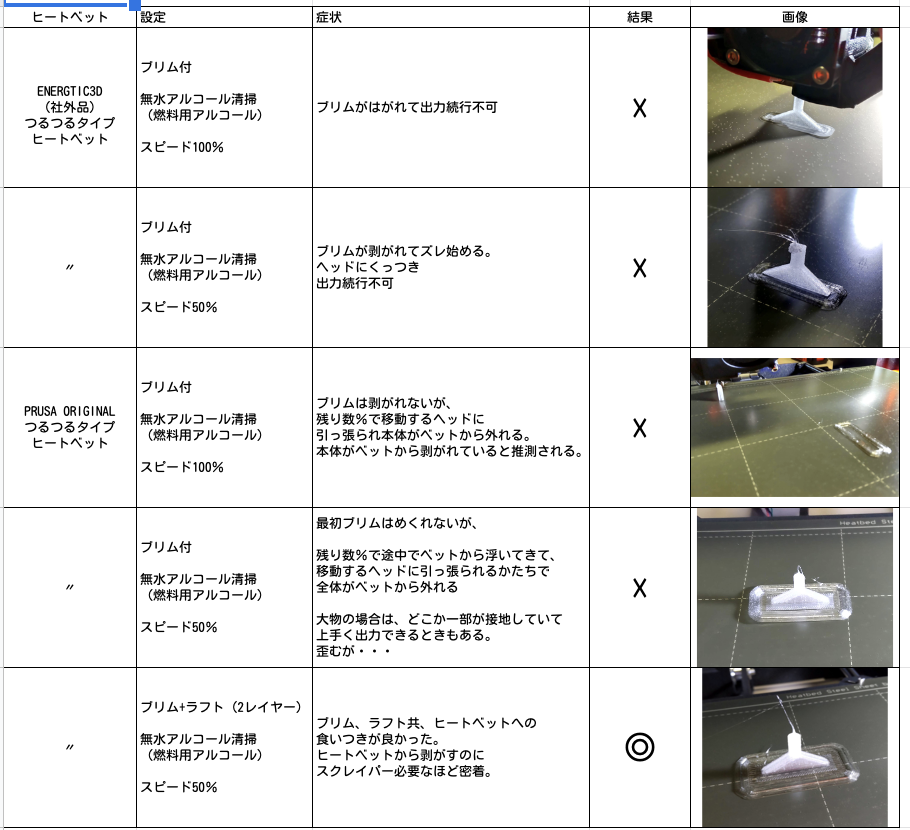

DURABIOで出力できた条件とできなかった条件を比較するため、表を製作してまとめた。

その結果、ザラザラしているヒートベットの方が食いつきが良いと思っていたのは間違いで、つるつるしたベットの方がよい結果が得られることがわかった。(PLAはザラザラしている方が食いつきが良かった)

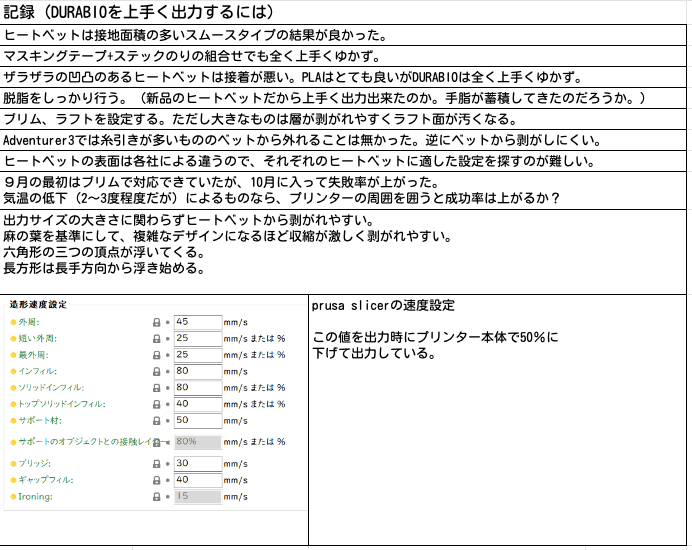

表のように、実験を繰り返した結果

- ブリムとラフトを両方設定(硬いので除去難あり)

- 無水アルコール(99%)でベットを清掃

- 本体設定でスピードを50%に設定

この条件で行うと綺麗に出力できた。

※本体設定でスピードを50%に設定すると、スライサー上で設定した50mm/sのさらに半分、25mm/sで出力されていると考えられる。

感想

普段はPLAばかりで出力に失敗することは少なかったが、新素材は出力の難易度が急に上がった。なぜ失敗してしまったのか、原因を考え、改善し、再度挑戦することは大変だが面白かった。

ガラス転移温度など知らなかった言葉も多く、3Dプリンターへの理解を深めることにもつながった。

まだ短期間ではあるが、PLAのクリアーと比較してもDURABIOは透明度が高く黄変も少ないと実感した。(経過観察継続中)

積層のピッチによって透明感はかなり変わる。積層ピッチを上げれば透明感は増すが、ラフトを除去する時に本体まで欠けやすい。ノズルの径を大きくすればより透明感のある造形に出力できると思う。機会があれば試したい。

さいごに

今回は「循環型社会を促進するこれからの暮らし方」をテーマに、『新素材に触れ活用方法を見出す』というアプローチでアイデア出しをした。 素材の特徴を活かし、環境に配慮ができるものづくり。 そして考え出したのが、DURABIOの特性を活かし、太陽光を利用して省エネルギーに繋げる「光を操る窓」Akarino。光エネルギーを積極利用できるということを気づかせてくれた。 この『新素材を使う』というアプローチからでなければ、発想しないものだったと思う。DURABIOの出力は反りとの戦いで苦労したが、この試行錯誤も良い勉強になった。この経験を今後の「ファブによる良い社会となるモノ・コトづくり」に活かしたいと思う。