はじめに

企画・デザイン・造形・Fabble制作 /松木工弥

植物アレンジ・写真補助 /松木南々花 (姉)

新素材FORZEASを使った実験的なものづくりを行った。

植物アレンジ・写真補助 /松木南々花 (姉)

新素材FORZEASを使った実験的なものづくりを行った。

着想

植物は土の上で育つのが普通だが、土を使わないで栽培する方法もある。

水と養分、植物本体を支えるものさえあれば、水耕栽培で育ってくれる植物は多い。 3Dプリンターで多孔質のかたちを作り、根を張る培地にしたら・・・場所を選ばず好きな形で面白い飾り方や育て方ができるのではないかと考えた。

生分解性のあるFORZEASを使えば、そのまま土に植えることもできる。

水と養分、植物本体を支えるものさえあれば、水耕栽培で育ってくれる植物は多い。 3Dプリンターで多孔質のかたちを作り、根を張る培地にしたら・・・場所を選ばず好きな形で面白い飾り方や育て方ができるのではないかと考えた。

生分解性のあるFORZEASを使えば、そのまま土に植えることもできる。

多肉植物を生け花のように楽しむ

今回着目した植物は「多肉植物」

多肉植物は葉に水分を蓄えるため、乾燥に強く、時々水と養分をあげるくらいでも生育できるすごい植物だ。 (写真はセダム「虹の玉」伸びた茎をカットしてそのまま放置しておくと、数日後には根が生えてくる。落ちた葉1つからでも根と新しい芽が出てくる。)

成長の早いものは鉢の中でどんどん伸び広がり徒長することがあるため、カットする必要がでてくる。 こうしてカットしたものを生け花のようにアレンジして挿し、身の回りで楽しみながら育て増やしていきたい。

多肉植物は葉に水分を蓄えるため、乾燥に強く、時々水と養分をあげるくらいでも生育できるすごい植物だ。 (写真はセダム「虹の玉」伸びた茎をカットしてそのまま放置しておくと、数日後には根が生えてくる。落ちた葉1つからでも根と新しい芽が出てくる。)

成長の早いものは鉢の中でどんどん伸び広がり徒長することがあるため、カットする必要がでてくる。 こうしてカットしたものを生け花のようにアレンジして挿し、身の回りで楽しみながら育て増やしていきたい。

多孔質のテスト

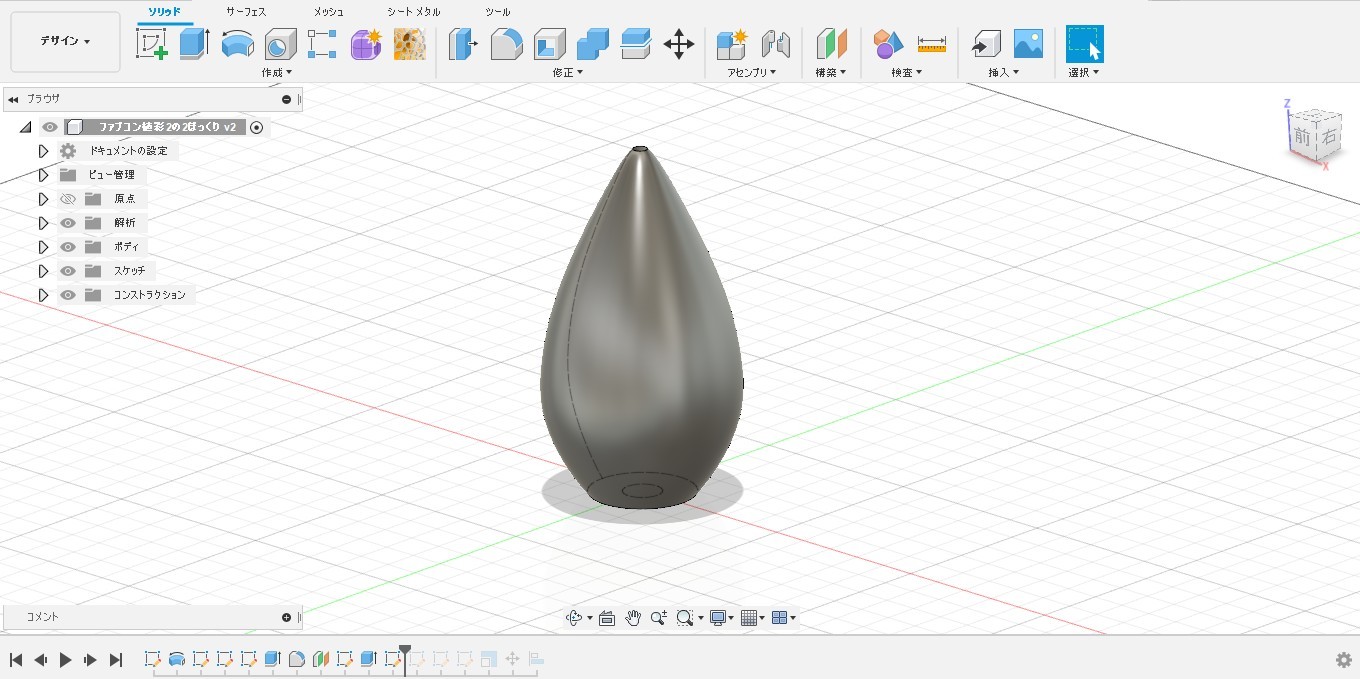

モデリングにはFusion360を使用した。

どのように多孔質をつくるのか

Fuson360の「Voronoi Sketch Generator」(ボロノイ)プラグイン、を使用した。上面、前面、右側面の3方向からボロノイパターンで押し出しを行って穴を開けてみる。

ところが、小さなモデルであったがPCに負荷がかかりフリーズしてしまう。

穴の数を制限し、なんとかデータを制作。

出力

PLAで出力テストを行うことにした。

出力にはCreality Ender5を使用。テストは35×35×20(mm)の大きさで行った。

出力時間は58分。

PLAの造形速度のスライサーのデフォルト設定は各項目で25~45mm/s。

FORZEASの推奨造形速度20mm/s以下になると、さらに時間がかかってしまうだろう。

多孔質の見直し

PRUSAスライサーには、インフィルパターンの中に「ジャイロイド」という設定がある。

※ジャイロイド構造とは多孔質材料に多く見られる構造である。

参考文献スライサーの外壁設定から、外周を”0”

ソリッド構造設定から、トップとボトムをそれぞれ”0”に設定すると、

モデリングの外壁(シェル)が無くなり、インフィルパターンのみが印刷され画像の様な形状に。

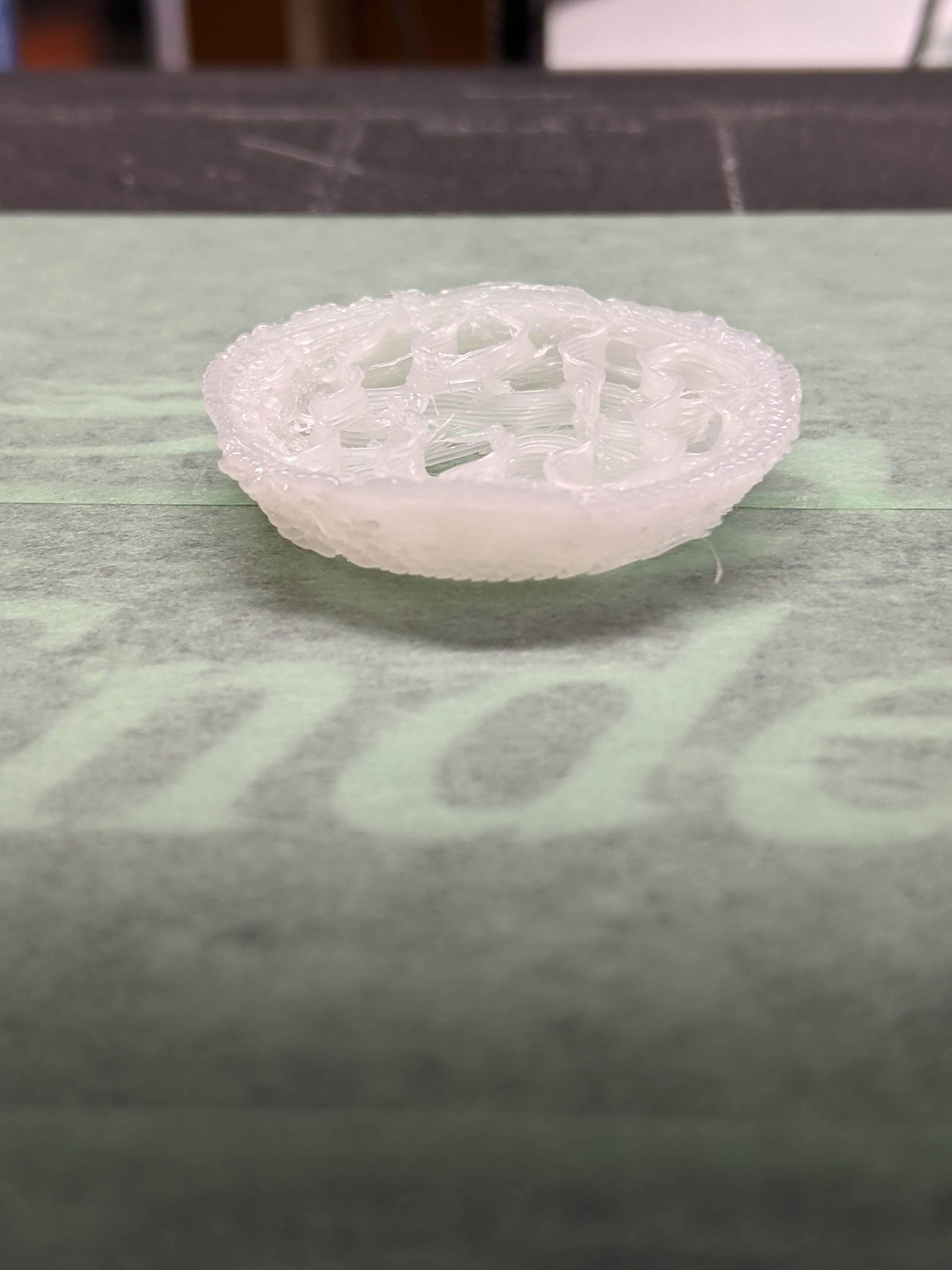

インフィルパターンをジャイロイドに変更しPLAでテストを行った。

インフィル10%にすると18分で出力できた。

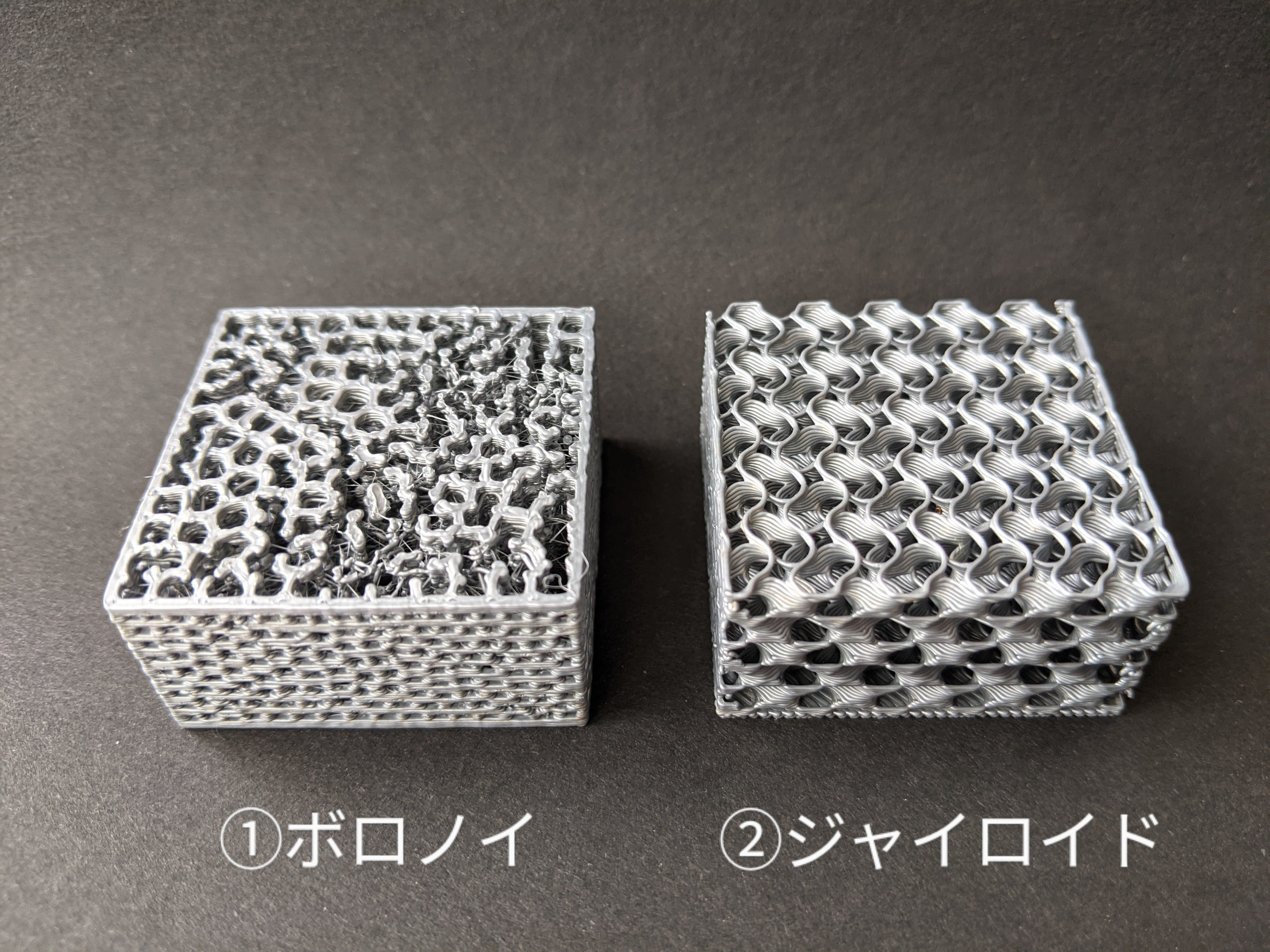

ボロノイと比較して孤立点が無くなったので出力が安定した。

インフィルの密度を10~15%にすると、植物の茎をさして根が張れるくらいの多孔質になった。

ジャイロイドの採用

ボロノイを使用したものは、出力があまり綺麗ではない上に、時間もかかる。

(力技で3方向から押し出したモデルなのでスライサーで確認すると孤立点が見られる)

(力技で3方向から押し出したモデルなのでスライサーで確認すると孤立点が見られる)

一方ジャイロイドは出力が綺麗かつ短時間で出力できる。

ボロノイは穴が直線的であるのに対し、ジャイロイドは複雑に絡み合っている構造であるため、根が張りやすい形状であると考えた。そこで、ジャイロイド構造を利用してデザインしていこうと考えた。

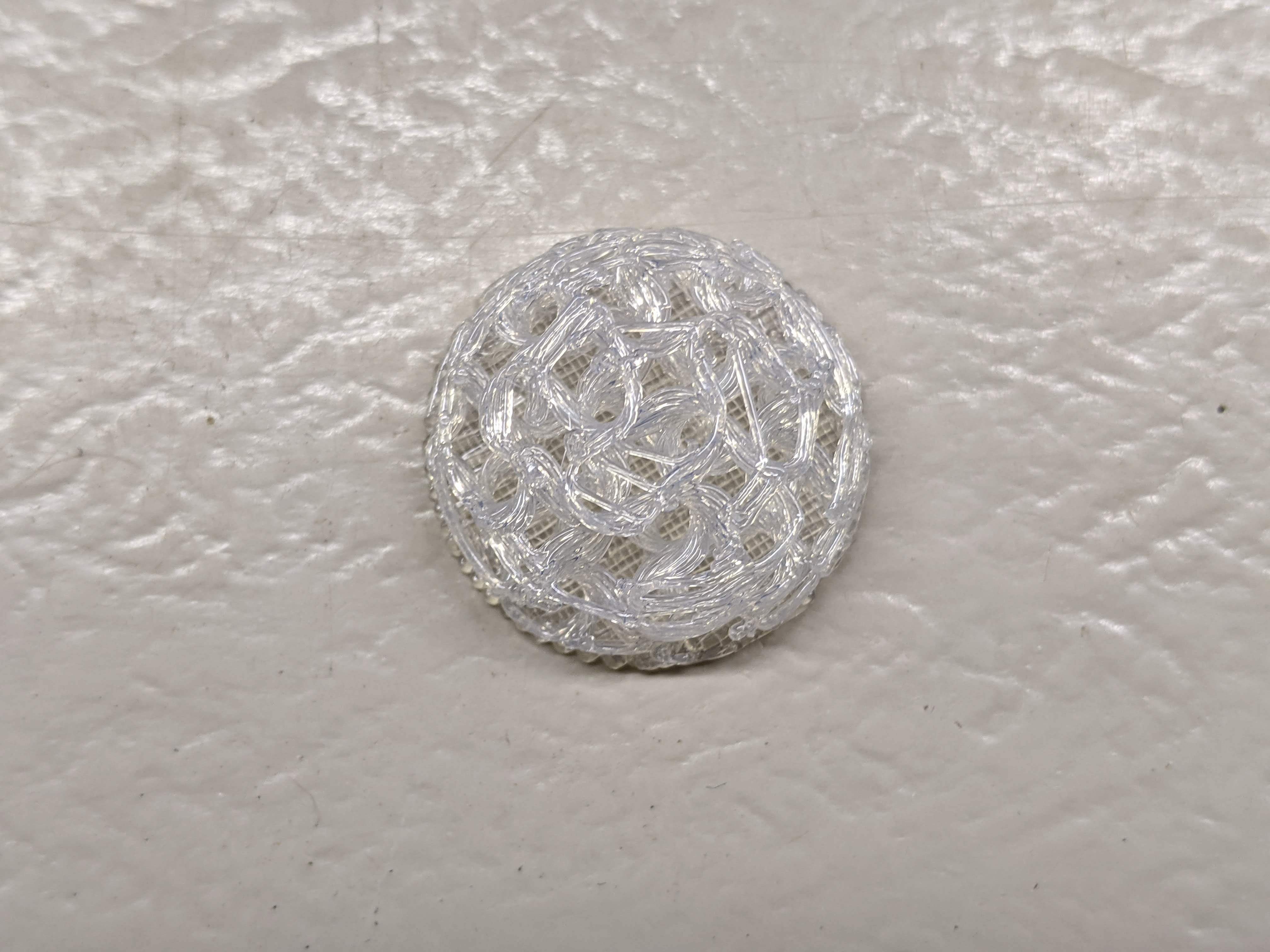

透明な素材でわかりにくかったため、グレーのPLAで出力して比較した。

(写真3・4枚目)

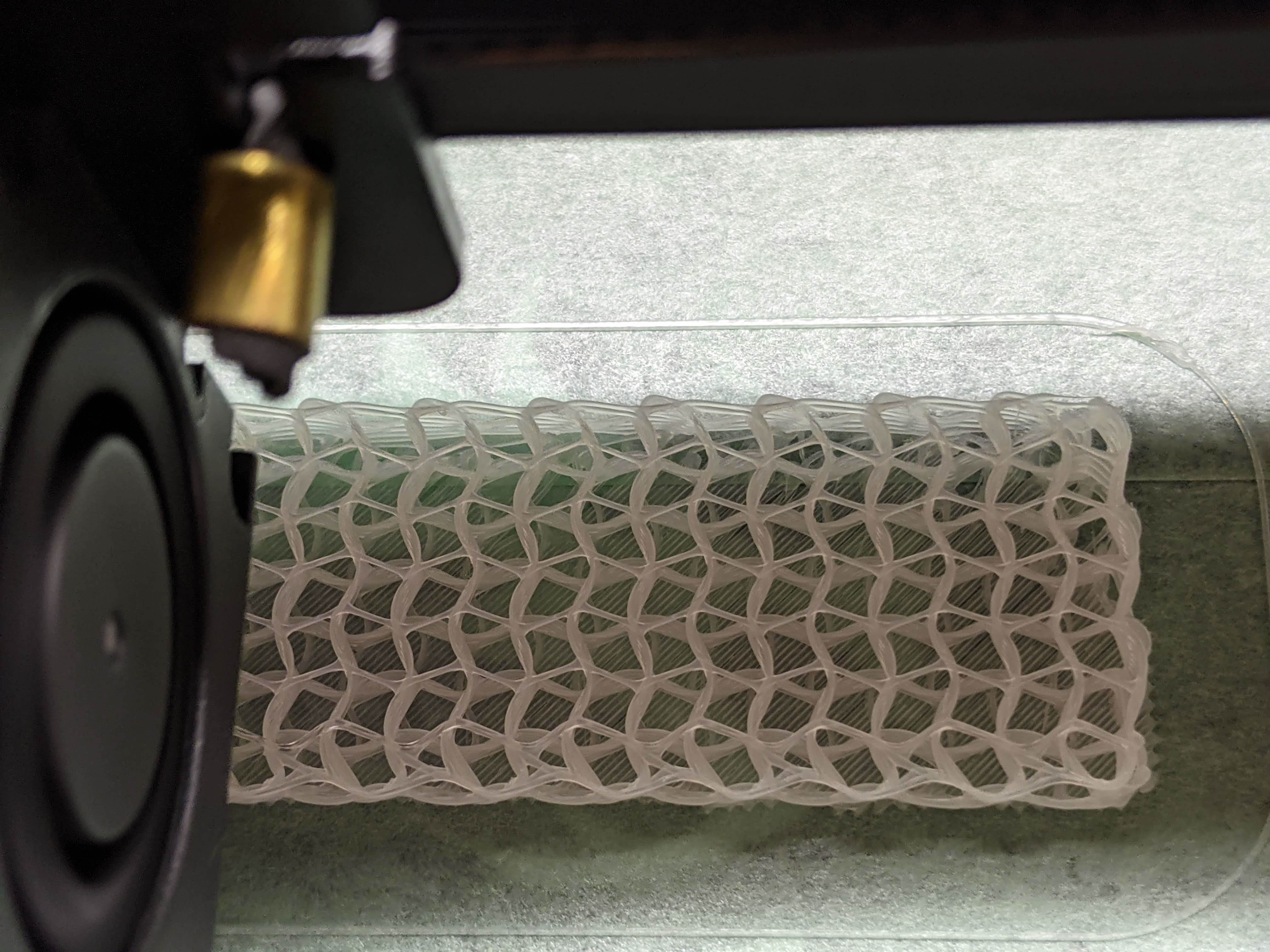

FORZEASでジャイロイド構造を出力する

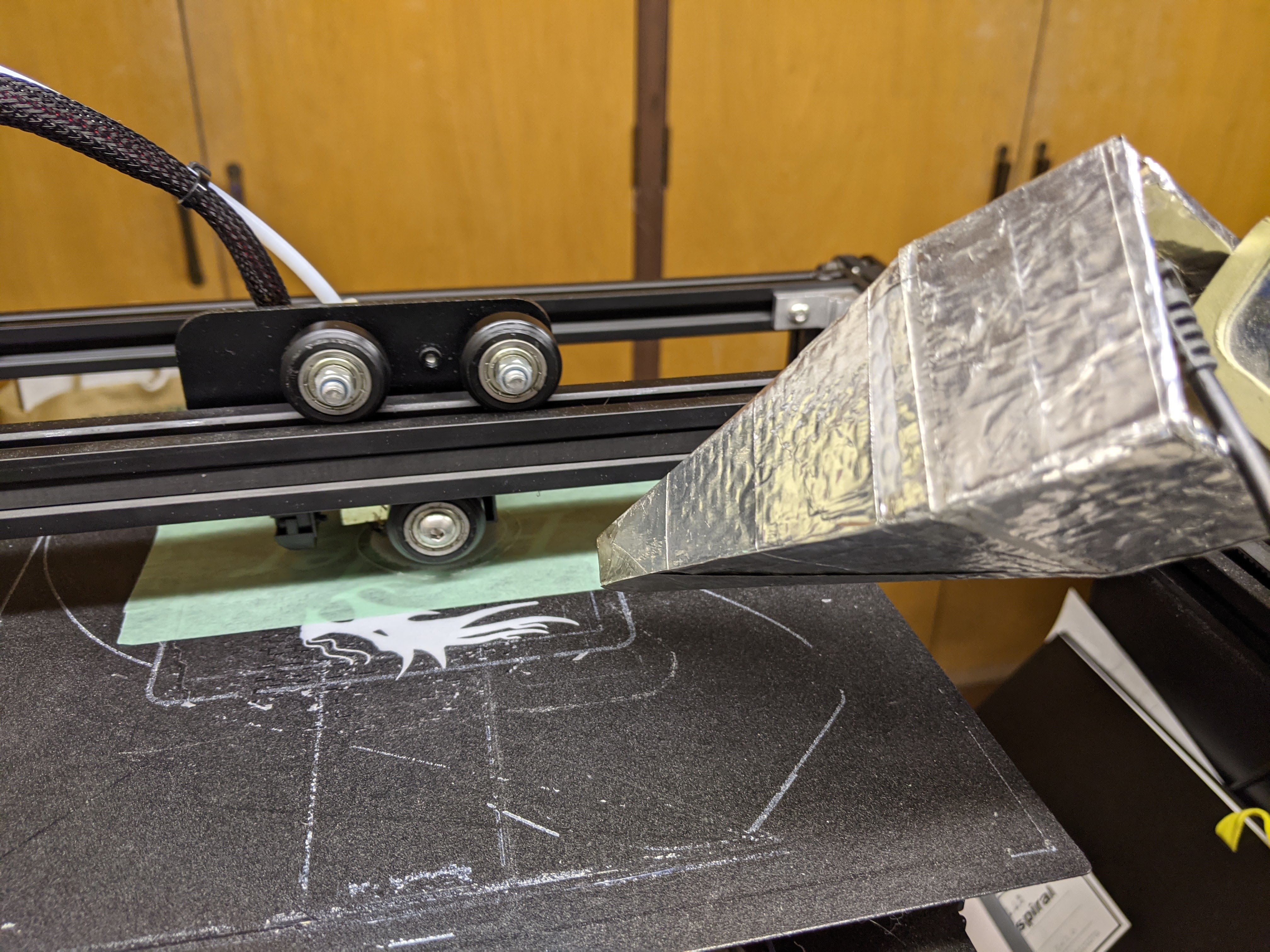

テストではPLAを使用していたため、FORZEASでも出力できるかをテストした。

ノズル温度180度

速度10mm/s

ヒートベット温度0度で出力を行った。

さらにPC用の小型冷却ファンに自作ノズルをつけスポット冷却。

秋口に入ると、気温が下がったおかげか冷却ファンを使用せずとも出力ができるようになった。

ヒートベットにマスキングテープを貼らないと、一層目が定着しなかった。(ノリは不使用)

PLAと比較すると若干乱れた感じはあるが、ジャイロイドの部分は問題なく出力できた。

出力時間は39分。

かたち・デザイン

一般的に水耕栽培などで培地として利用されているスポンジやロックウールなどにデザイン性はない。

3Dプリンターには自由なかたちに造形できるメリットがあるため「植彩」は、かたちの面白さと植物のコラボレーションでデザイン性を高めたいと考えた。 インテリアとしても映える植物栽培を楽しみたい。 そんなことを考えながら、いろいろなかたちで出力してみた。

松ぼっくり

松ぼっくりのような形をデザイン。

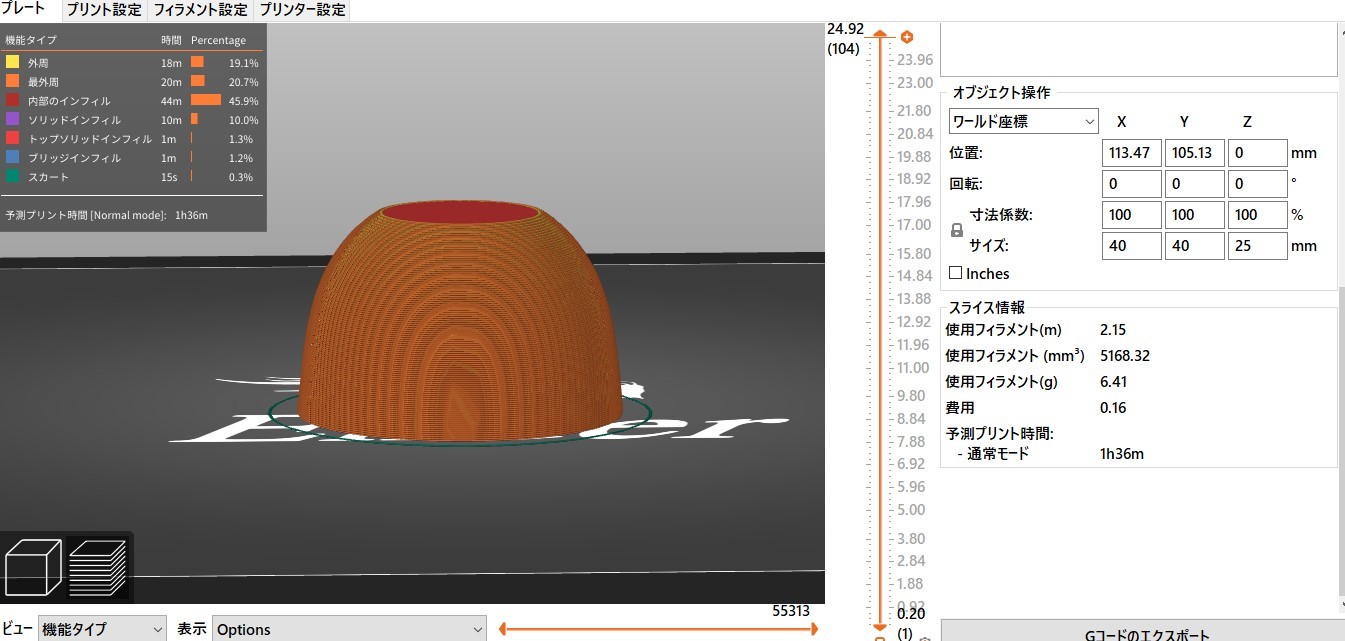

写真のような形状をモデリングし、スライサー上で底面を除いてシェルを削除。インフィルパターンをジャイロイドに設定した。

まずはPLAでテストを行うことに。

出力

PLAでテストした結果、綺麗に出力することができた。

FORZEASで同様のデータで出力したところ、下部の外側に向かって開いていく部分でガタガタになってしまった。

サイズの問題かと考え、小さくして出力しても同じ部分でガタガタになってしまった。

出力を断念することに。

一方、中央に向かって閉じていくモデル(中空でないもの)は綺麗に出力できることがわかった。これを踏まえて、オーバーハングのない形状をデザインすることにした。

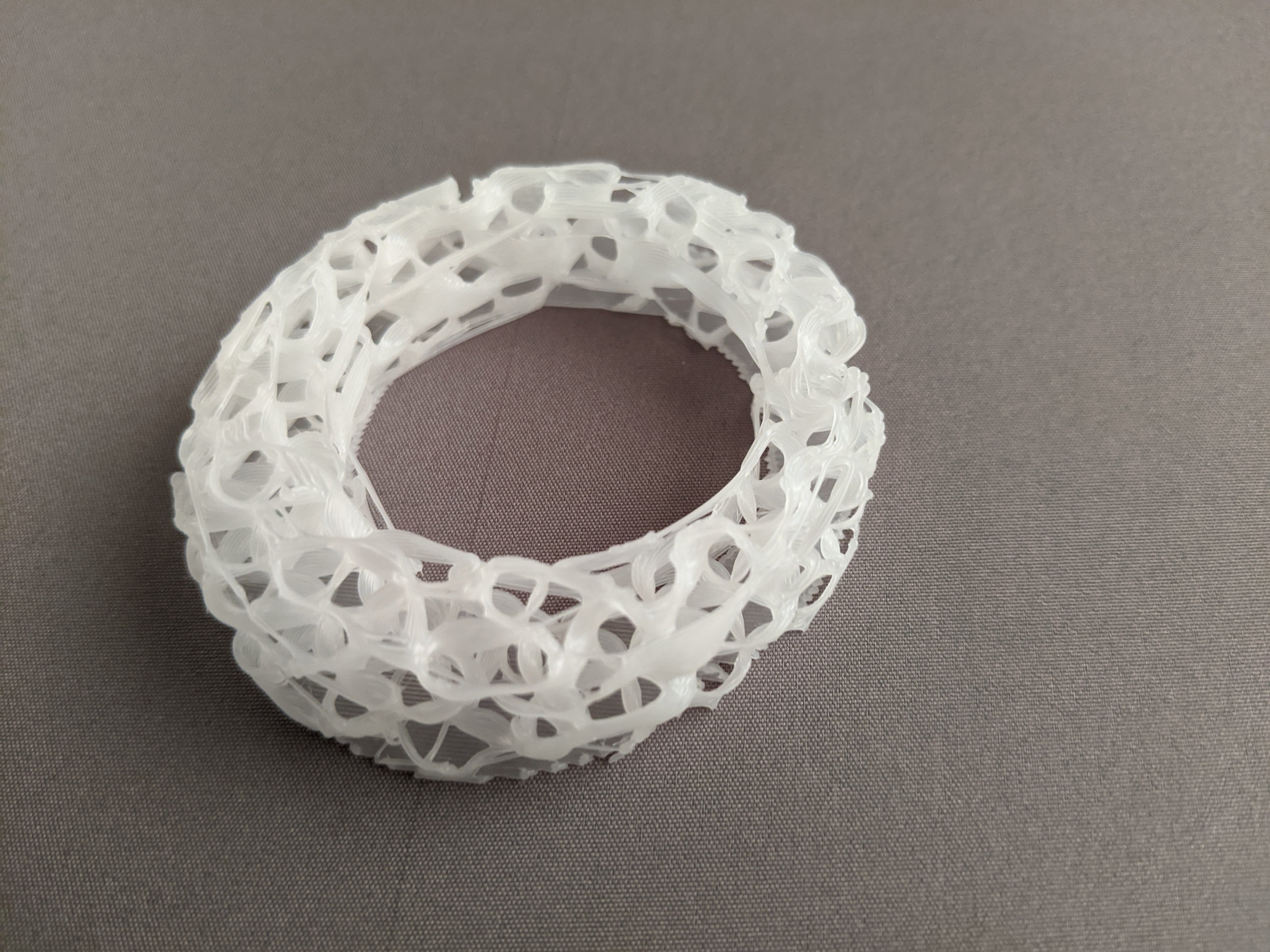

ドーナツ型

サイズ 55×60×15 mm

重量 3.36g (実測値 2.96g)

プリント時間 53分

円錐型

サイズ 35×35×70 mm

重量 4.34g (実測値 3.49g)

プリント時間 69分

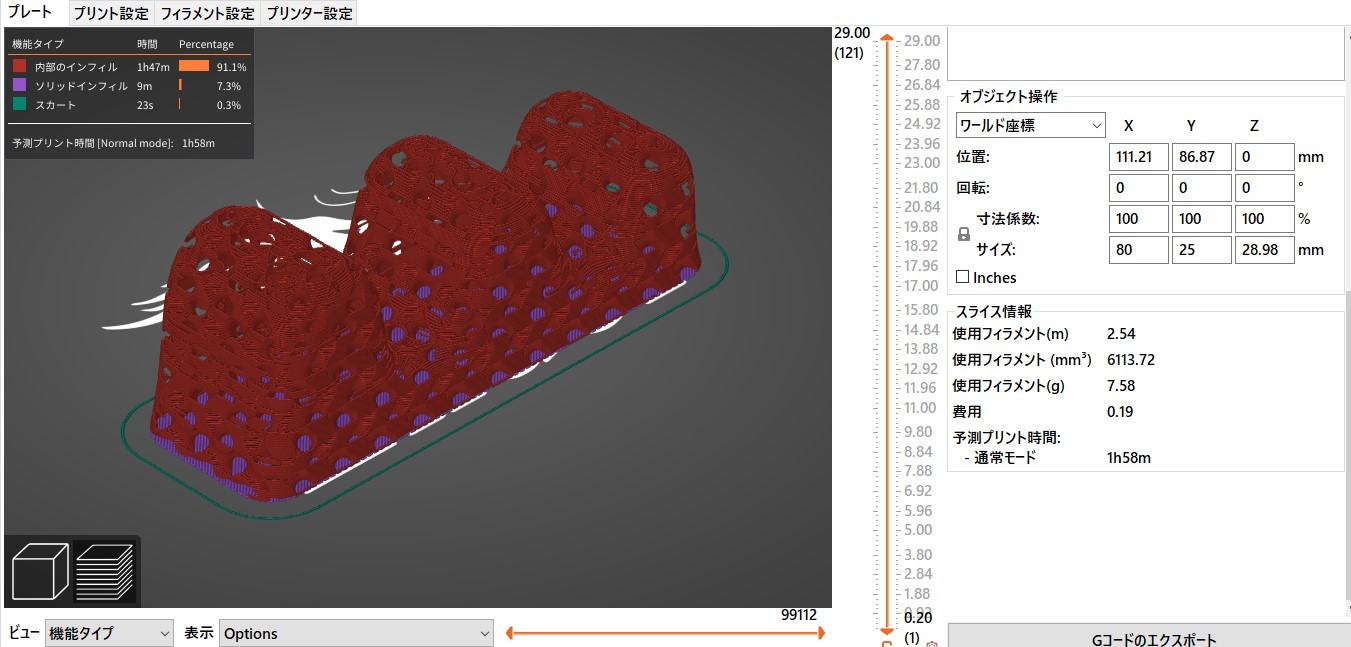

みつやま型

サイズ 85×25×29 mm

重量 7.58g (実測値 6.67g)

プリント時間 118分

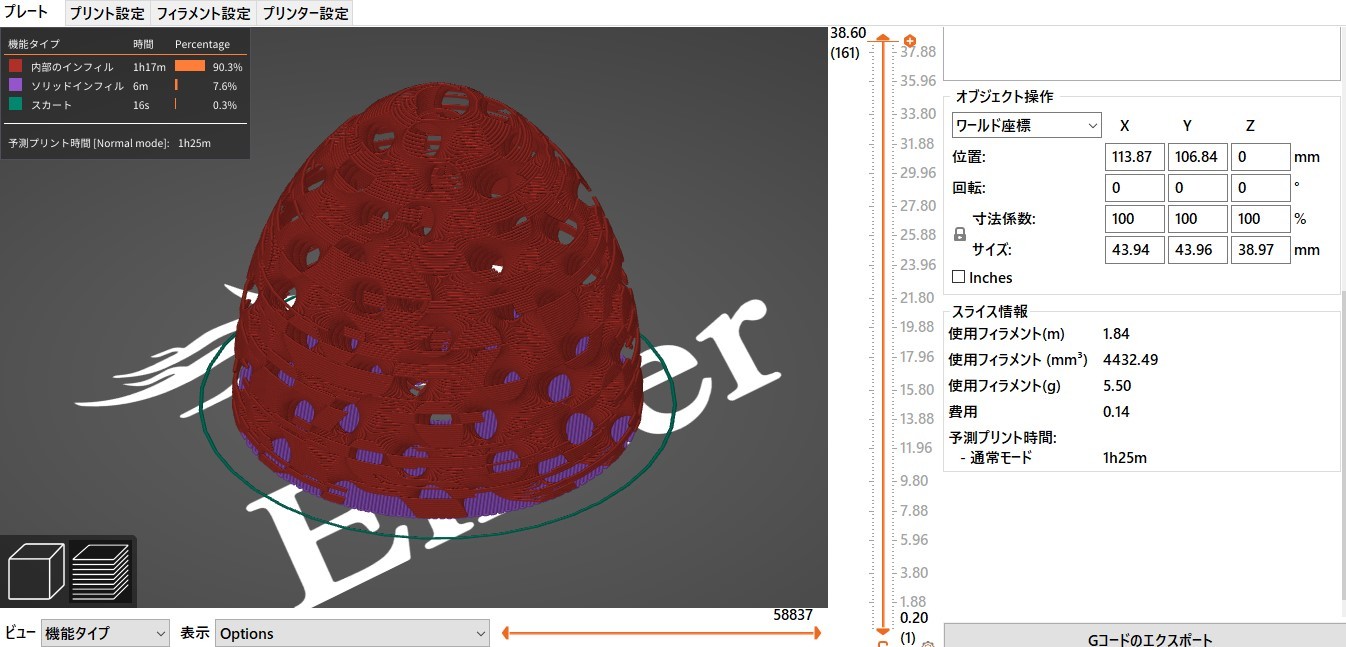

半玉型

サイズ 44×44×39 mm

重量 5.50g (実測値 4.87g)

プリント時間 85分

どんぐり型

パーツを重ねて「どんぐり」の形になるよう分割してモデリング。 下のパーツは水を貯められるようにデザインした。

サイズ 下部40×40×25 上部43×43×28 mm

綺麗に出力できていたが、実際に水を入れるとポタポタと水漏れがあった。 水をキープしたいときは、他に工夫する必要があるのかもしれない。

(トップ塗りつぶしパターン、外壁(シェル)の厚み等のパラメーターの変更などが考えられる) 残念だがFORZEASが足りなくなってしまったため、水をキープする造形のテストは今後の課題とする。

サイズ 下部40×40×25 上部43×43×28 mm

重量 下部6.41g 上部3.56g

(実測値 下部5.96g 上部2.81g)

プリント時間 下部96分 上部56分

植物を植えてみる

〈使った多肉植物〉

多肉植物は育てやすく増えやすいと言われているものを調べて選んだ。庭に生育していたものと、一部は購入。(増えやすいものは安価である)数カ所の先端をカットして挿してみた。複数の植物でアレンジもしてみた。

参考文献

- 虹の玉

- 新玉つづり

- メキシコマンネングサ

- オノマンネングサ

- ブロウメアナ

- 姫秋麗

- グリーンネックレス

- その他名前のわからないもの

多肉植物は育てやすく増えやすいと言われているものを調べて選んだ。庭に生育していたものと、一部は購入。(増えやすいものは安価である)数カ所の先端をカットして挿してみた。複数の植物でアレンジもしてみた。

参考文献

- サボテン・多肉植物ポケット辞典(NHK出版)編者 平尾博/児玉永吉

- 多肉植物 初心者でも失敗しない種類と育て方

- 初めて多肉植物を購入する人におすすめできる育てやすく増やしやすい品種10選

飾って・見て・育てて 楽しむ

FORZEASをジャイロイド構造で出力したものはとても軽いため、 テープなどで簡単に壁や窓ガラスに貼り付けることもできる。 テグスを通して吊り下げることもできる。 FORZEASの半透明感のある白と、籠を編んだようなジャイロイド構造が植物に合っていて美しい。

あとがき

FORZEAS出力のまとめ

3Dプリンター Creality Ender5

スライサー PRUSAスライサー

積層ピッチ 0.24mm

ノズル温度 180度

ヒートベット 0度

スピード 10mm/s

- ベッドへの定着が悪く浮いて剥がれてきてしまう。マスキングテープ上での出力で少し安定したが、油断していると部分的にめくれることもあったため目が離せなかった。一層目が重要で、これを乗り切れば二層目からは定着しやすい。

- PLAなどは45度以下の傾きであればサポート無しでもだいたい出力できるのだが、FORZEASは垂直より少しでも傾く造形にとても弱い。固まるのに時間がかかるため垂れてしまい、形が安定しないのだと思われる。

感想

今回のファブコンは2つの新素材に触れる機会を与えてくれた。異なる特性をもち、出力温度、造形速度も違う。私はPLAばかり使っていたため、新素材出力の試行錯誤はとても勉強になった。

FORZEASの出力はDURABIOよりも簡単に感じた。

DURABIOを使った制作物は精巧で綺麗な出力を求めたのに対して「植彩」は

●出力の粗さが目立たないジャイロイド構造を利用し、それを活かした作品にしたこと

●デザインを柔軟に変更し、オーバーハングのないモデリングをしたこと

これにより安定した出力ができ、失敗が少なかった。

「植彩」はFORZEASの出力の難しい面をカバーしつつ、生分解性の特性が活きる作品になった。

FORZEASコンポスト実験中

FORZEASとPLAで出力したジャイロイド構造の造形物を自宅のコンポストに入れて生分解性の実験をしている。(9/23から実験)

10月に入った後も暖かい日はコンポスト内の温度は30度を超えている。

結果が出たらまたまとめたいと思う。

今後の課題

保水力があればもっとよく生育できると思う。

また、多肉植物以外の植物にも利用できるだろう。かたち、構造の中に保水できる工夫をもっと考えたい。 生分解性のものであれば、保水力のある別の素材を組み合わせて使うのも良いかもしれない。

多孔質にもいろいろな構造がある。植物にとってどのような構造が最も適しているのか、またその構造をどのように成形すればいいのか、研究したい。( 団粒構造など)

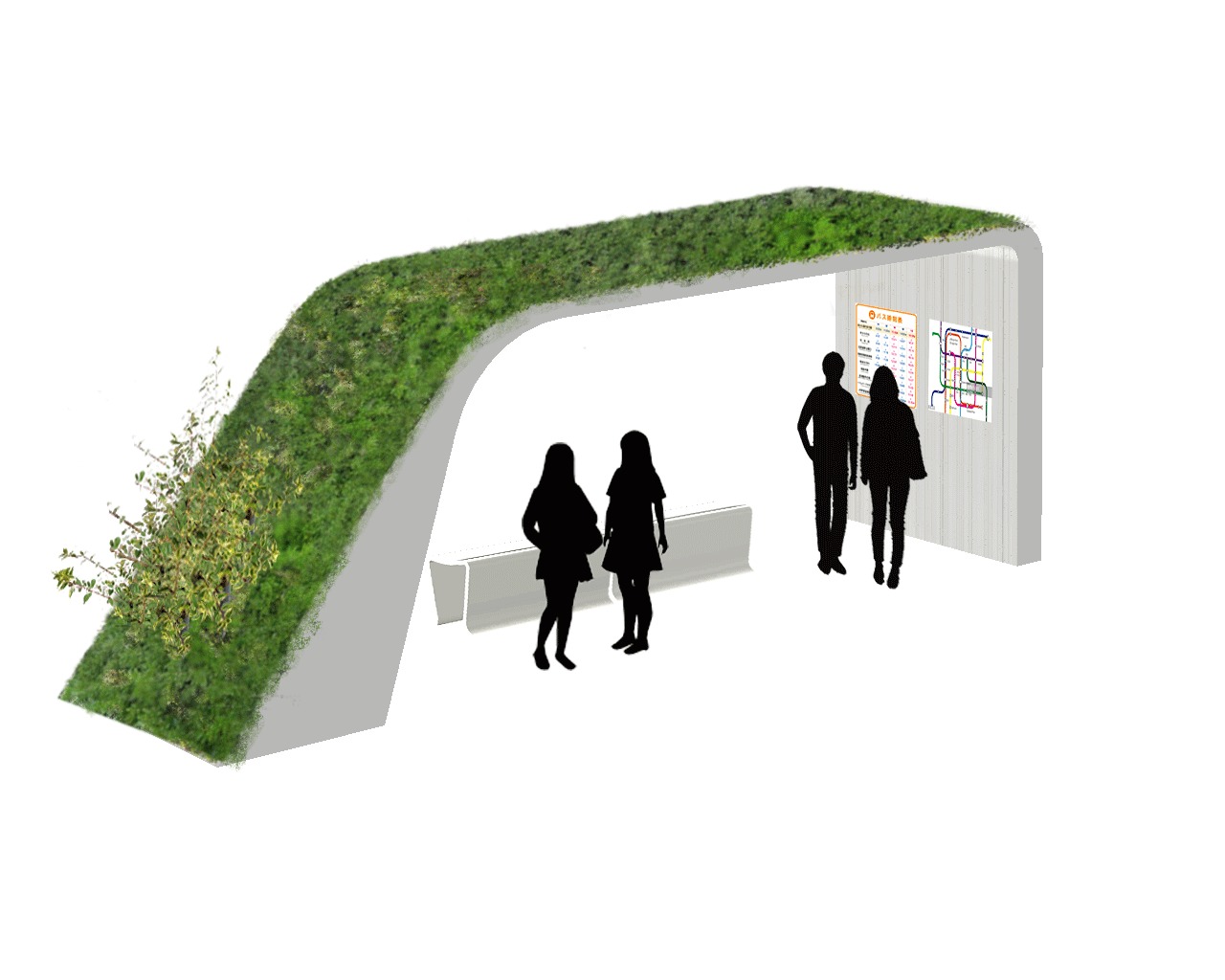

将来、大型3Dプリンターで出力した「植彩」を街中に実装してみたい。

また、多肉植物以外の植物にも利用できるだろう。かたち、構造の中に保水できる工夫をもっと考えたい。 生分解性のものであれば、保水力のある別の素材を組み合わせて使うのも良いかもしれない。

多孔質にもいろいろな構造がある。植物にとってどのような構造が最も適しているのか、またその構造をどのように成形すればいいのか、研究したい。( 団粒構造など)

将来、大型3Dプリンターで出力した「植彩」を街中に実装してみたい。