#1 靴の3Dモデリング

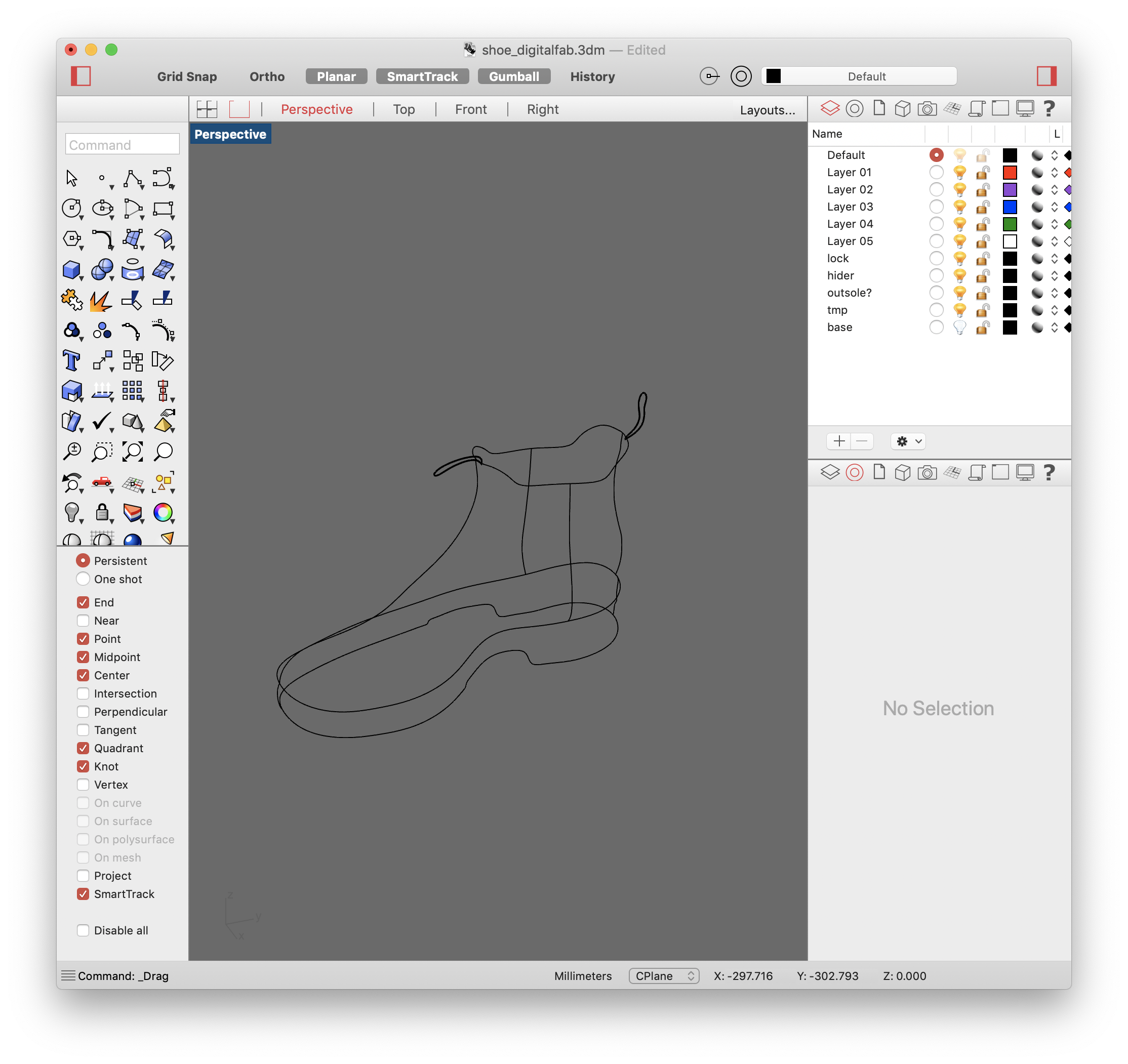

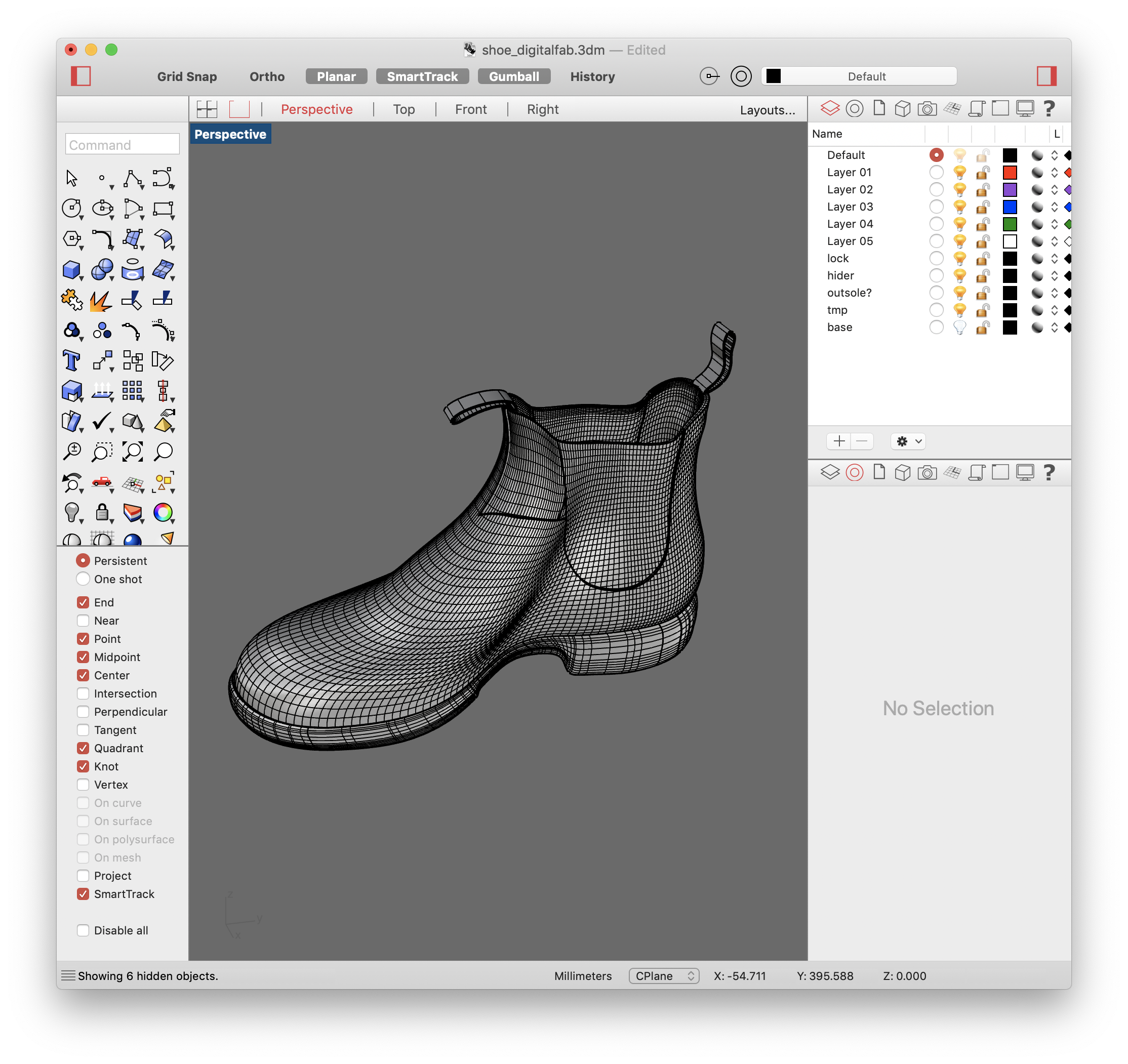

愛用しているblundstone社の#510のブーツをRhinocerosで3Dモデリング

モデリングする靴の写真撮影

左右真横から、前から、後ろから、真上からの写真をそれぞれ撮る。

この写真を使って、3Dモデリングをしていく

Rhinocerosでブーツのモデリング

撮影した写真から、靴の外枠となるカーブを作っていく。

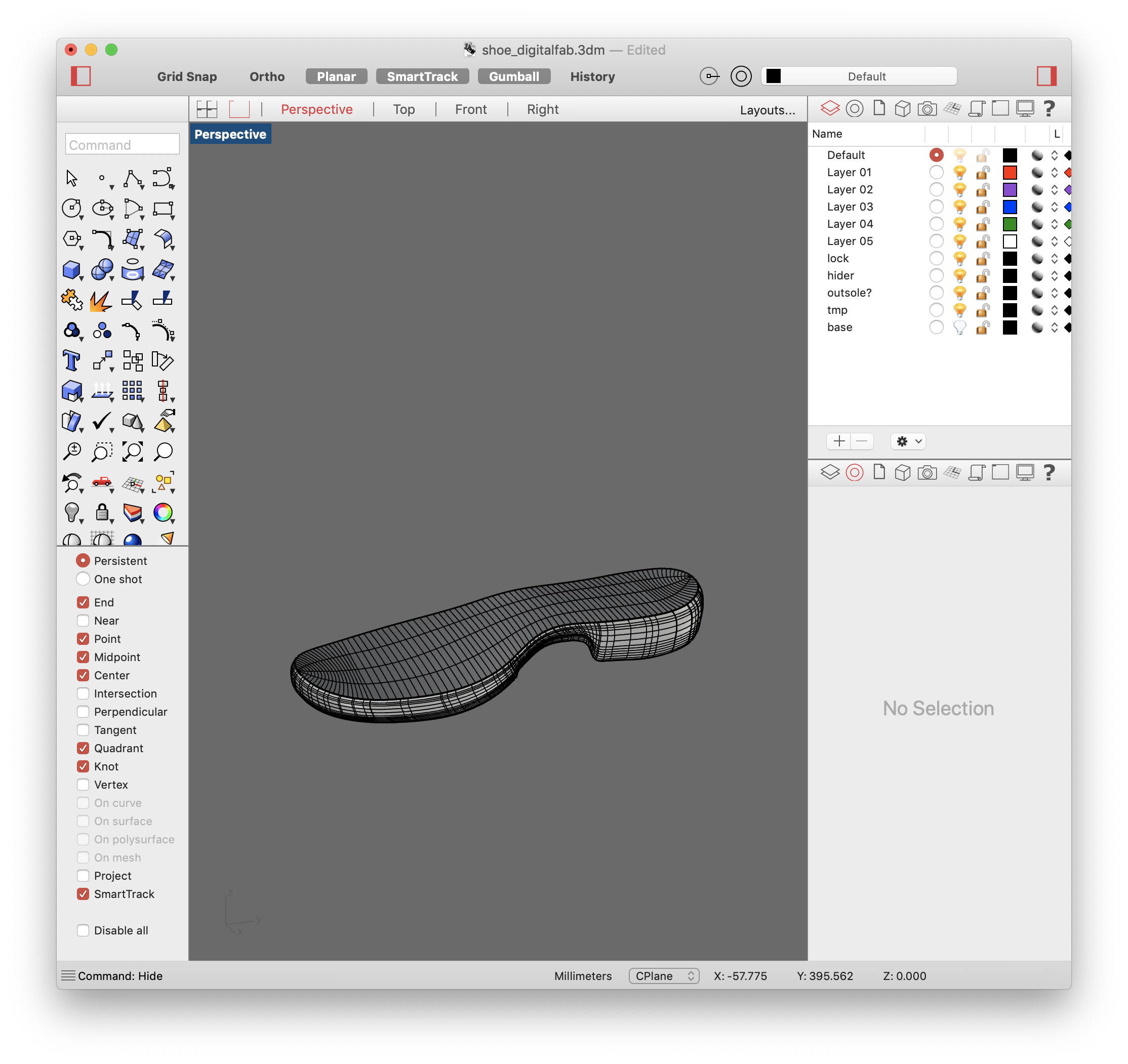

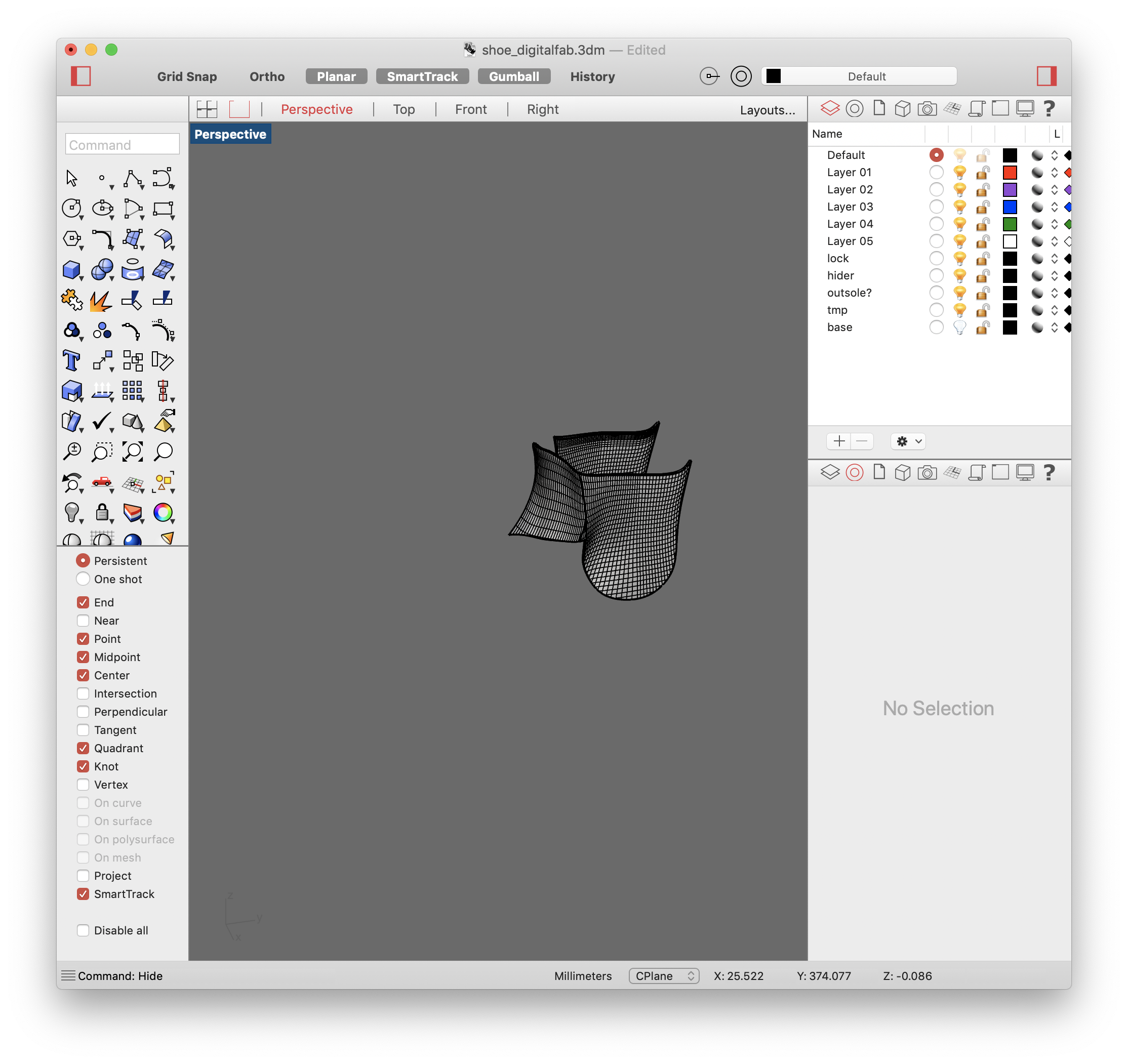

そのカーブを使って、NetworkSrf, Sweep1, Sweep2などのRhinocerosの機能を使ってモデリングしていく。

レンダリング

ブーツのそれぞれのパーツに、適当なマテリアルを設定してレンダリング

ブーツを回転させたレンダリング動画

#2 ブーツの菓子入れ

#1でモデリングしたブーツのデータをもとにお菓子入れを制作。

#1でモデリングしたデータはパーツによって別れているので、BooleanUnionで1つのモデルに統合して3Dプリントした。

フィラメントは木粉のフィラメントを使用

ファイル

#3 インソール作り

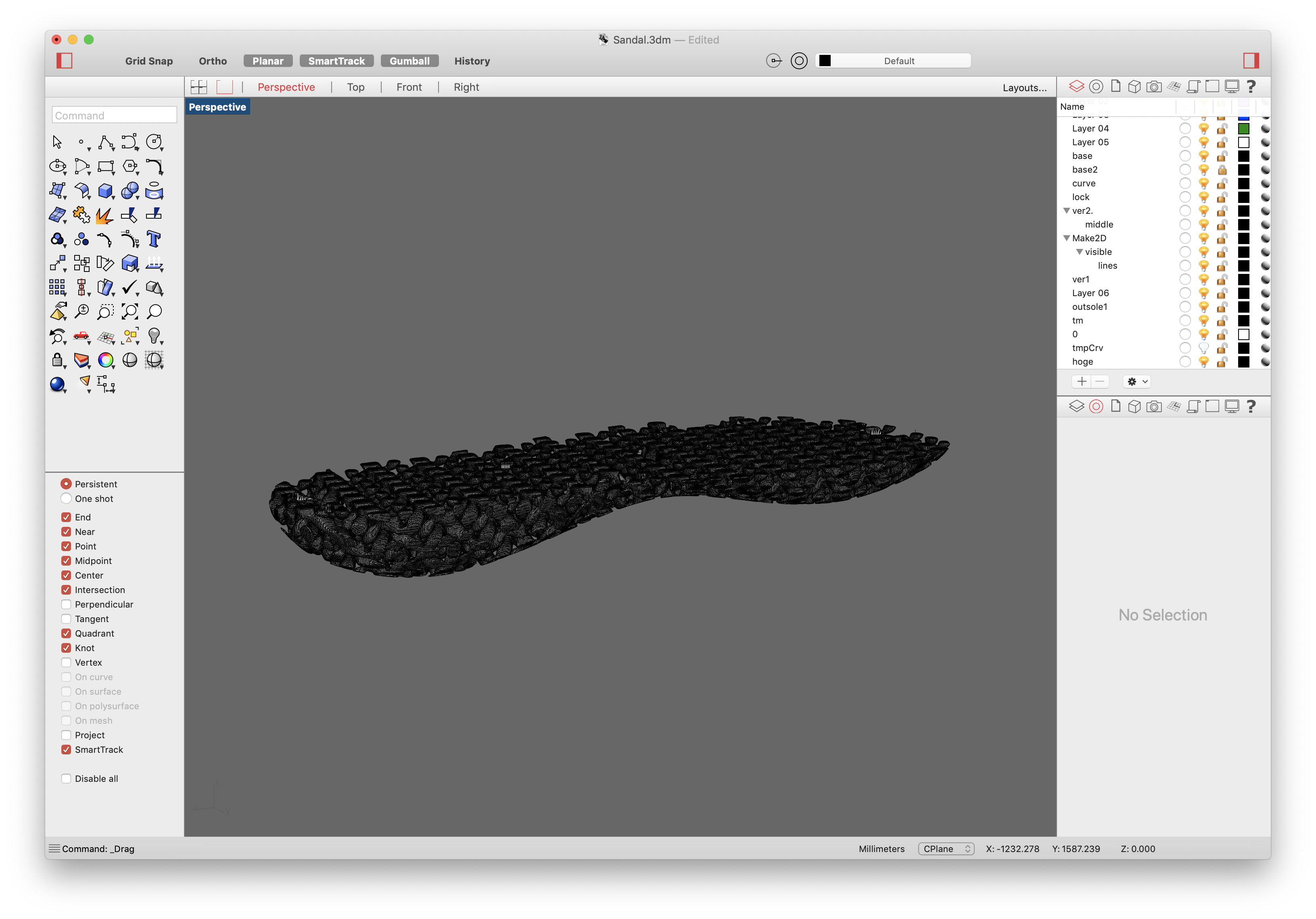

インソールに対して、ラティス構造を組み込み、そのラティス構造の密度を足の形に合わせて変えることで自分の足にフィットしたクッション性を持たせることができるのではないか、と考え制作した3D Printedインソール

足裏の型を取る

自分の足の裏の形にフィットしたインソールを作りたいので、まずは自分の足の裏の形を3Dデータ化するところから始めた。

粘土を踏みつけて足の裏の形を取り、それをSenseを使って3Dスキャンする。

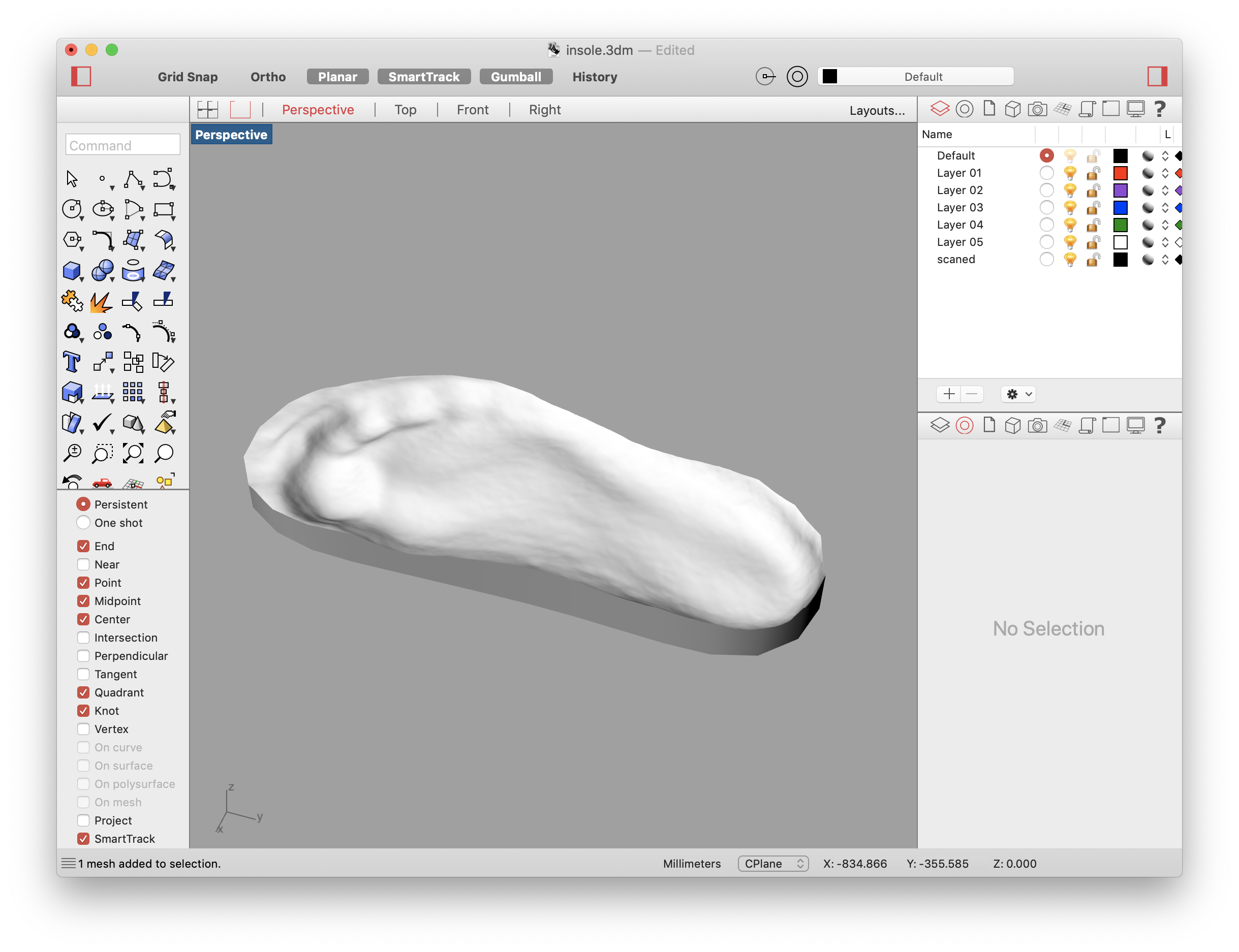

3Dスキャンしたものを整形

3Dスキャンしたデータを、ベースとなるインソールの形に整形。

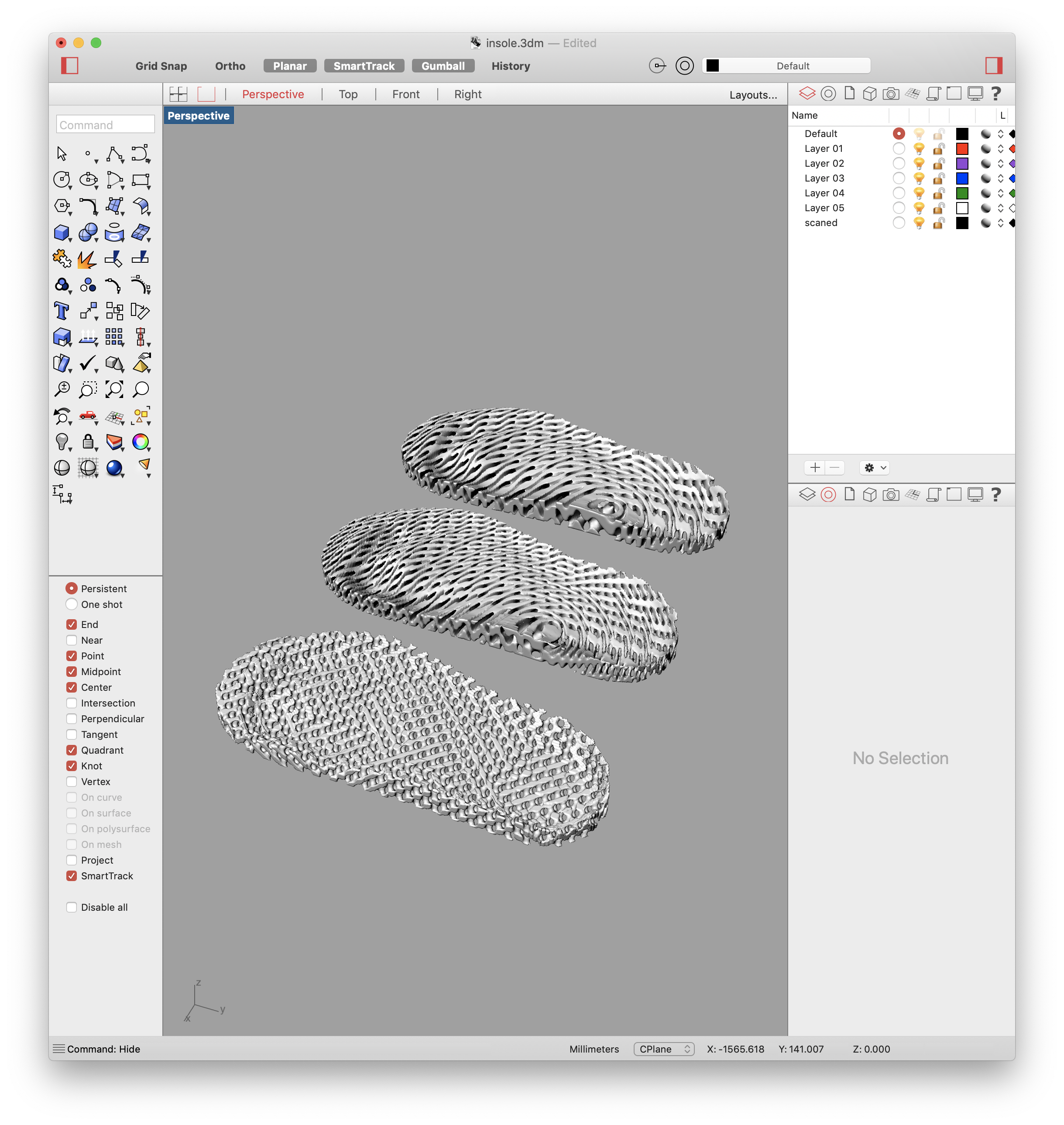

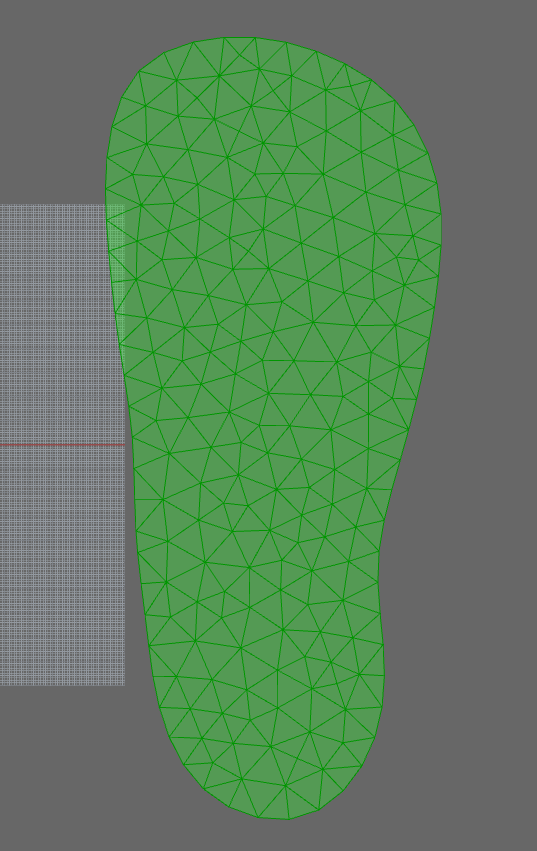

ラティス構造を生成

GrasshopperのプラグインであるAxolotlを用いて、ラティス構造を生成していく。

ラティス構造の密度をどうグラデーション化させるかに悩んだ。

今回は、足裏の形の中でZ軸において1番高い場所を起点として、そこからXY軸平面にて密度が大きくなっていくような構造にした。

Gyroid, Lidnoid, Diamondの3種類のラティス構造を用いてモデルを作成してみた。

レンダリング画像

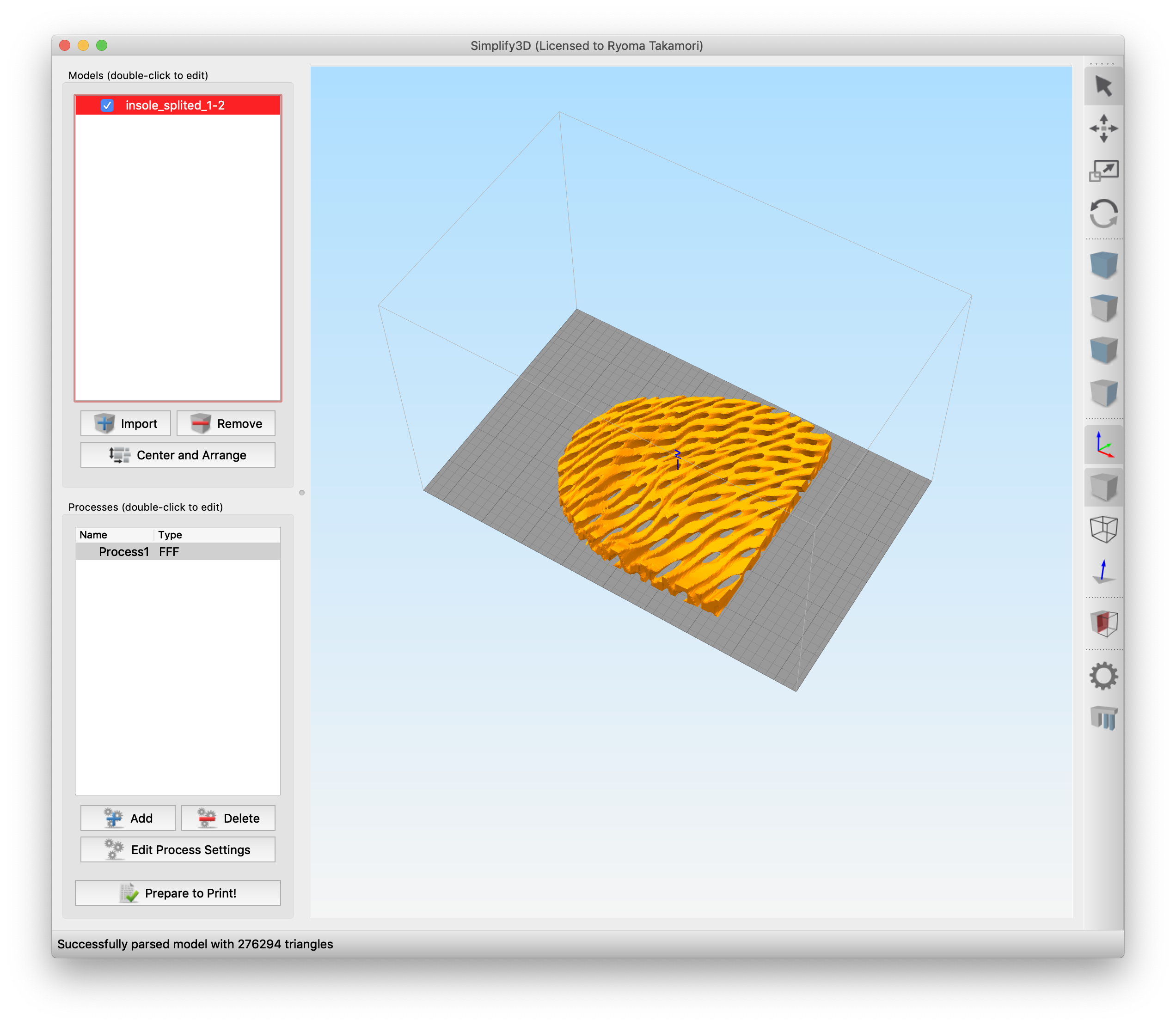

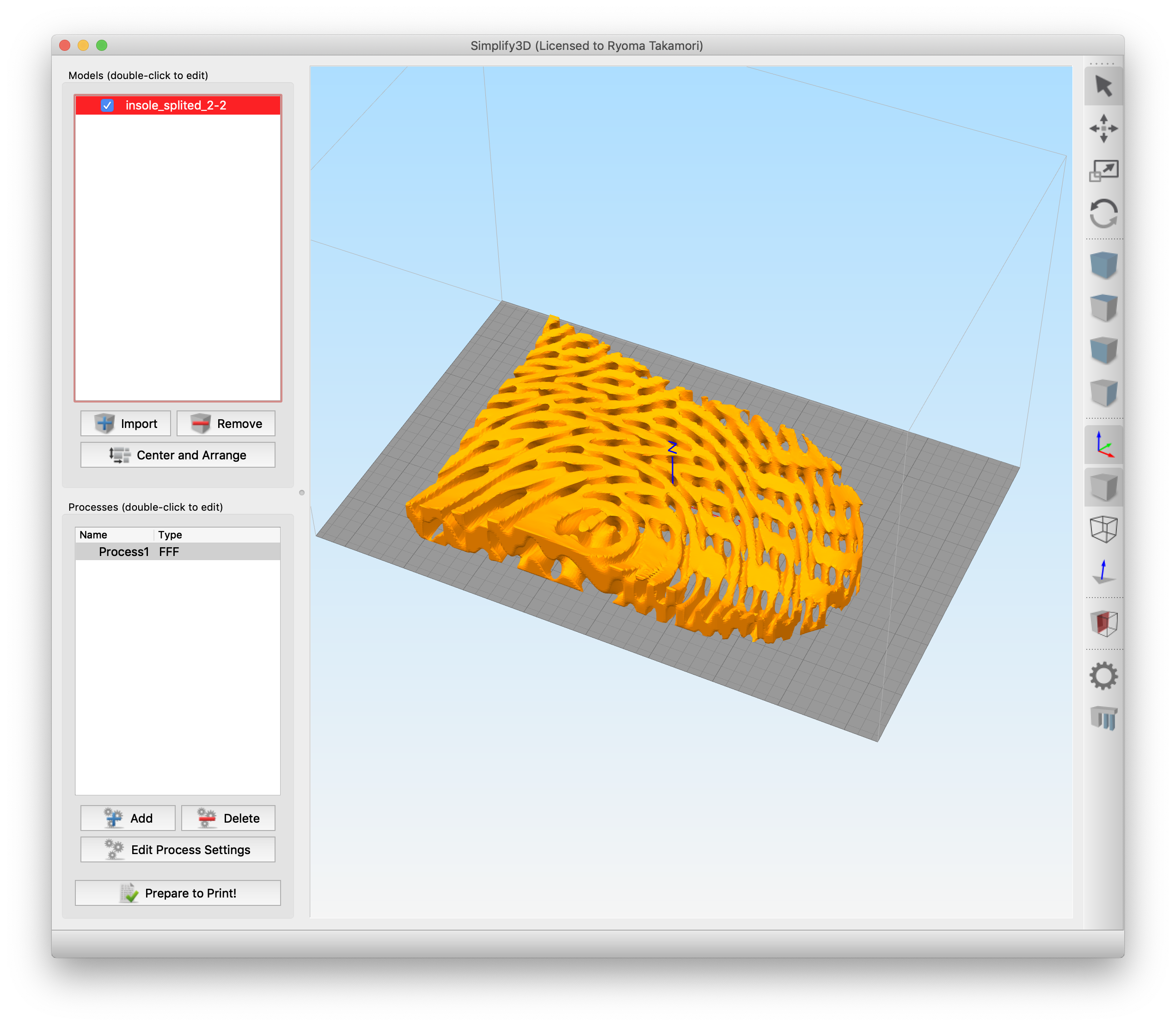

所有している、3Dプリンタの造形範囲では一括で出力できないので、2つに分割して出力

出力には前後それぞれに12時間ずつかかった。

出力結果

インソールとしてはサイズが大きすぎた。

想定していたクッション性は全く無かった。

Files

STLファイル

Rhinocerosデータ(.3dm, .gh)

https://drive.google.com/open?id=1UQk0TgLUCgMAj67IietHvJ59Dv7KMWKg

#4 Auxetic Pattern

Auxetic Patternを用いた靴のアッパー制作のテスト

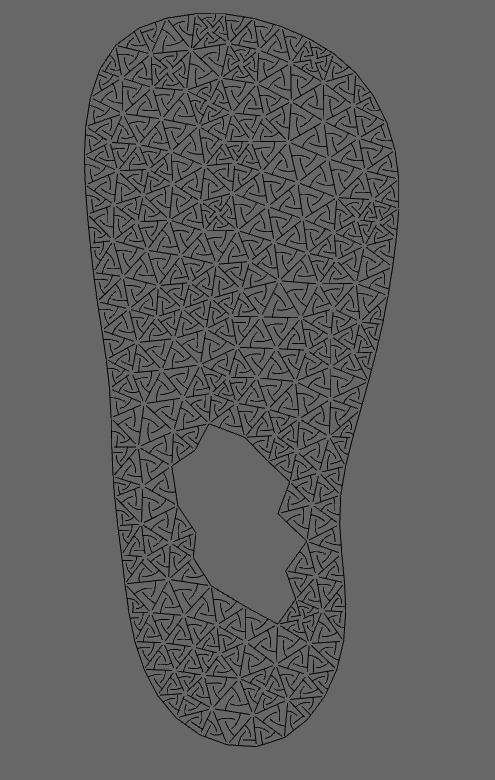

Auxetic Patternの生成

GrasshopperのプラグインであるMeshMachineを用いて、足の外形となるメッシュに対して、均等な大きさのメッシュで分割し、それぞれの三角メッシュに対してAuxeticPatternを適応させる。

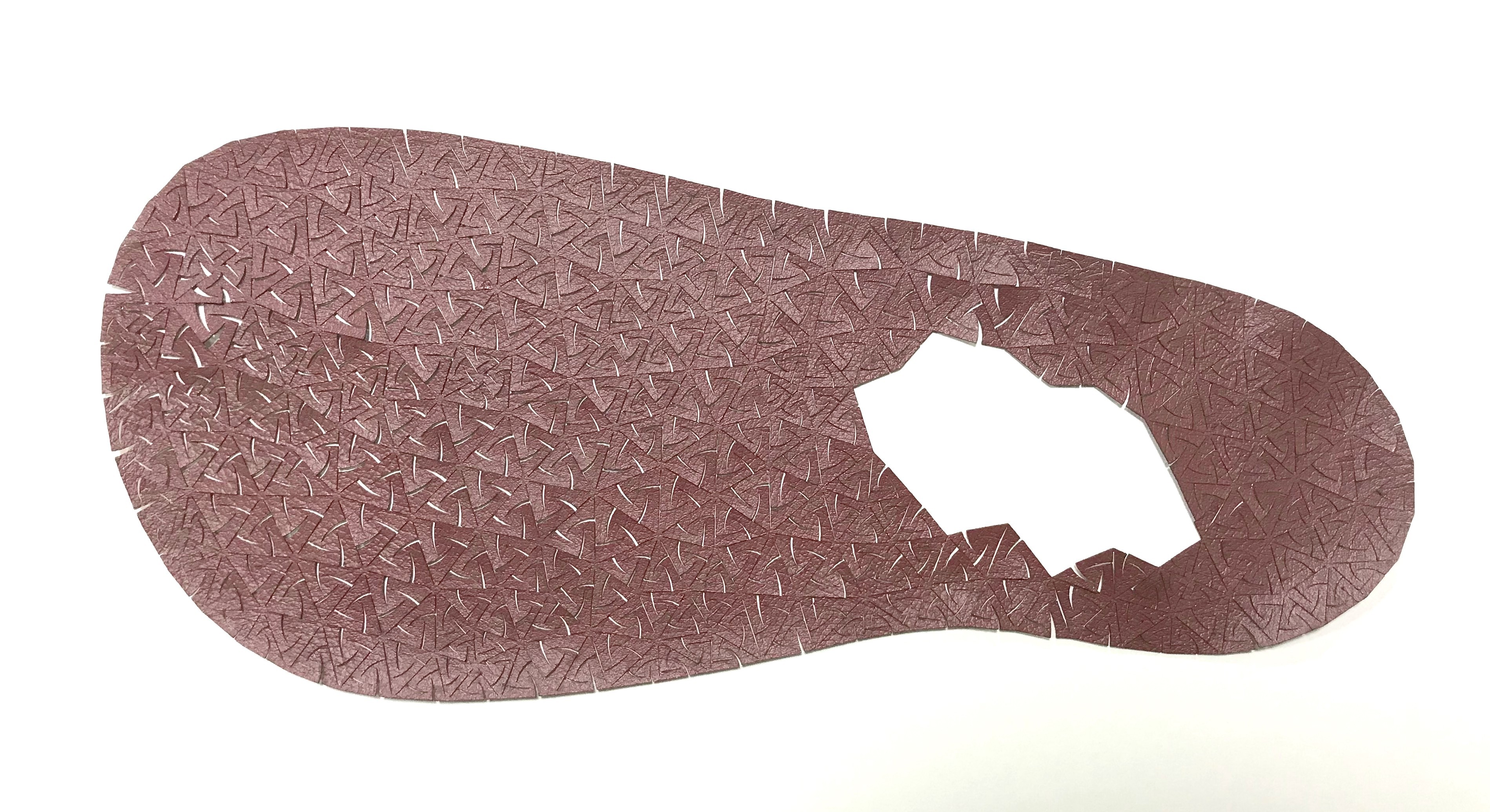

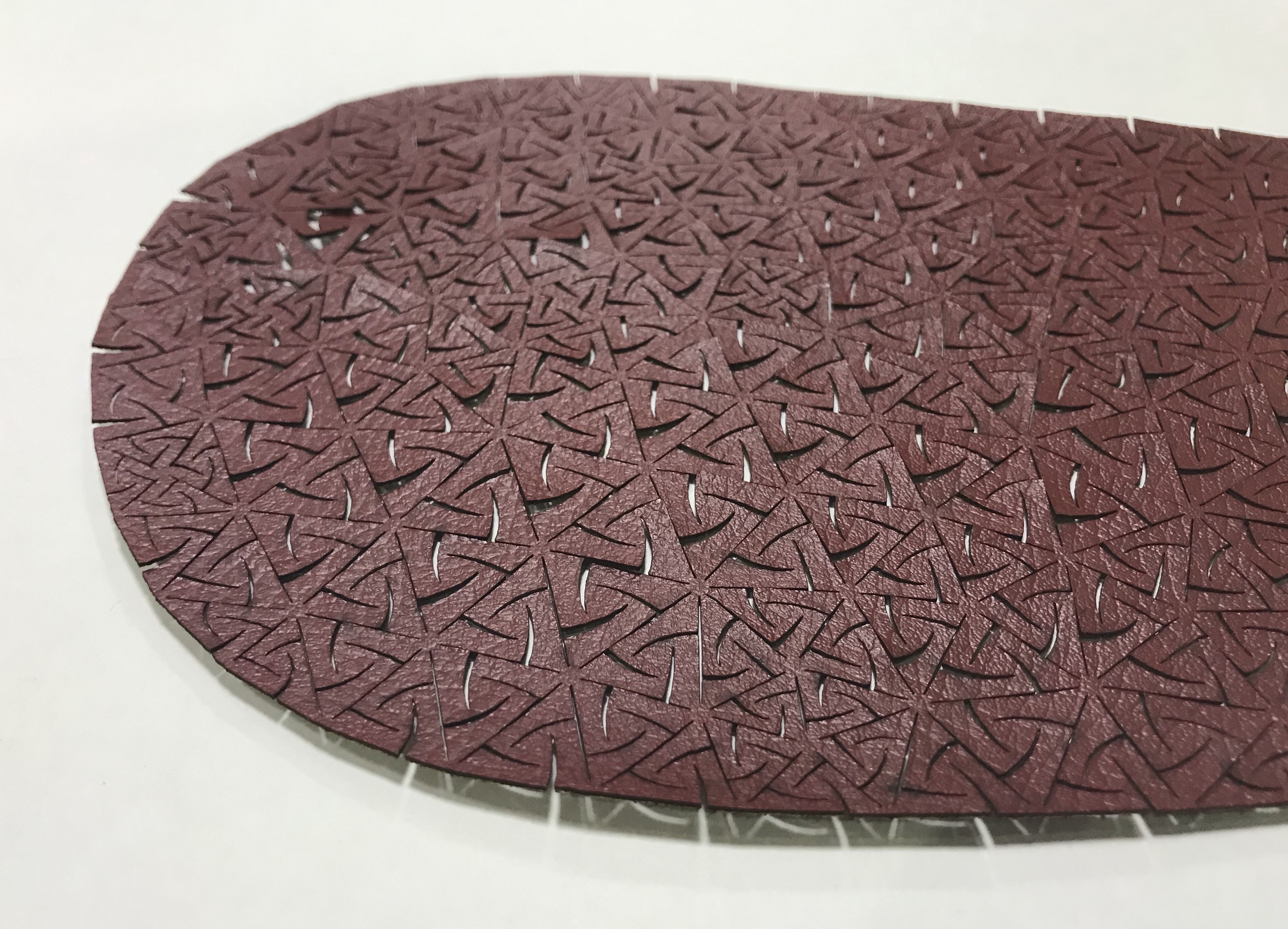

AuxeticPatternをレーザーカット

合皮に対して生成したAuxeticPatternをレーザーカット

AuxeticPatternの伸縮性のテスト

ちゃんと伸びる

足に取り付けてみた

AuxeticPatternが施されているおかげで、自由な曲面に伸縮する

Files

Rhinocerosデータ(.3dm, .gh)

https://drive.google.com/open?id=1CHVZszgbFXv1rNmTPiFZLnFTdOipbt97#5 折り紙

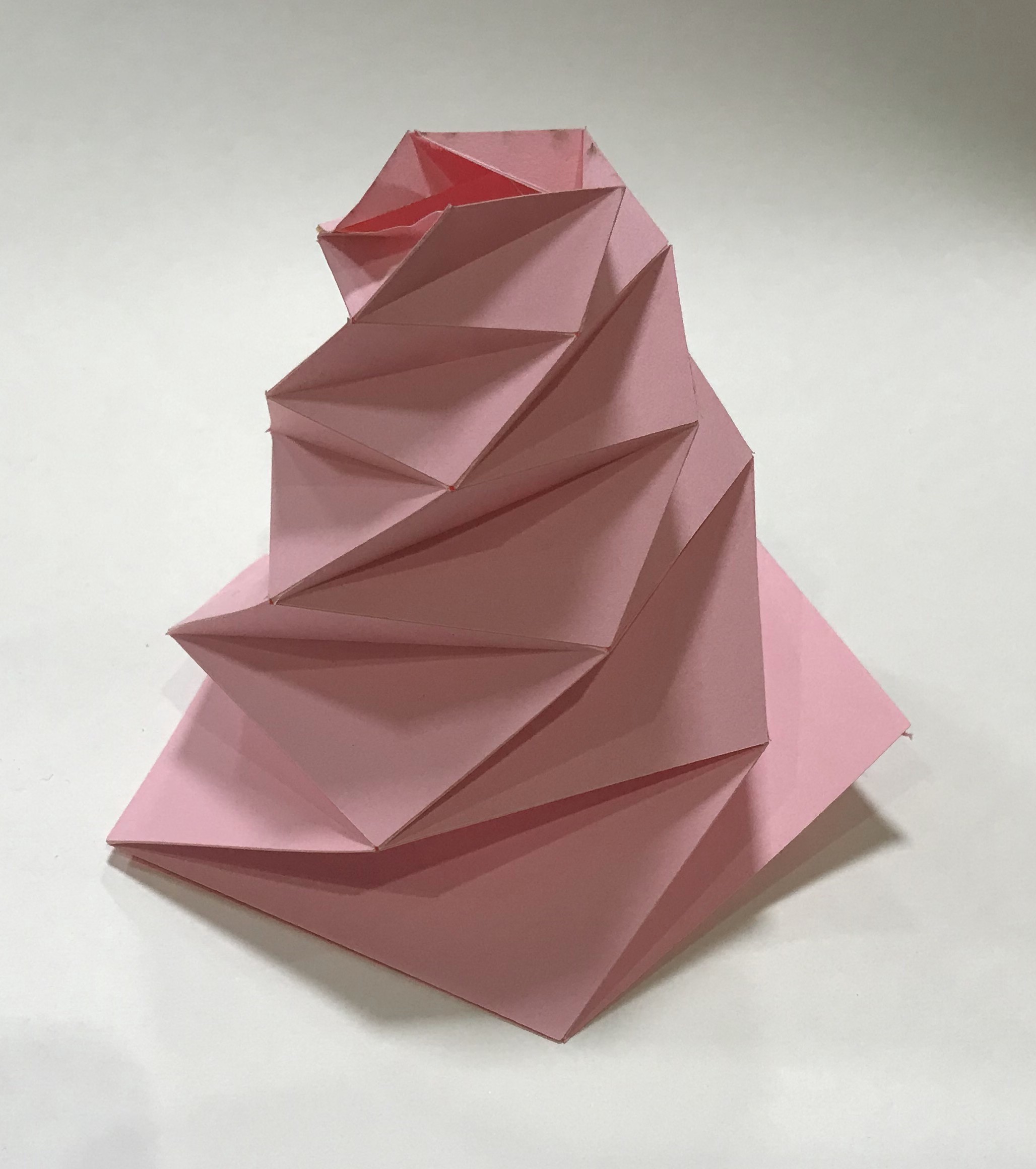

三谷純さんの折り紙研究ノートにあった、三角形のスパイラルの折り紙を折ってみた。

ISSEY MIYAKEシリーズの服飾にもこのパターンのバリエーションが使用されたデザインのものがあるらしい。

レーザーカッターでカット

折り目の部分はSpeed:100, Power:6でカット

外枠の部分はSpeed:100, Power:20でカット

クッション性のテスト

クッション性がある。

#6-1 ~Csardas Sandals~ 靴作り 1週目

気分屋の人のために、その日の気分によって、アウトソールを変えられるようなサンダルを制作した。

ポップな気分の日は、クッション性の高いアウトソールを

タイトな気分の日は、クッション性の低いアウトソールを

また、簡単にアウトソールを交換できるような構造にすることで、

それぞれの人に合わせたアウトソールを作って装着することができる。

Csardas Sandalsという名前の意味

Csardas Sandalsという名前は、Vittorio Montiという作曲家が作曲した"Csardas"という曲から取ったものである。

Csardasという曲は、1つの曲の中でも、スローで厳かで哀愁漂う雰囲気な曲調であったり、アップテンポに軽やかな曲調になったりする曲である。また、この曲は演奏者によって、同じ曲であるのに関わらず多様な違いをみせる。1つの曲の中で、多様に曲調が変化するところや、演奏者によって変幻自在に変化する"Csardas"という曲が、今回制作したサンダルのコンセプトにマッチすると思いこの曲名を使った。

作業風景

授業の数時間前まで、徹夜でそーやと靴を作っているときの写真。

#6-2 ~Csardas Sandals~ 靴作り2週目

1周目のサンダルの出来栄えが気に食わなかったので、

1から作り直し

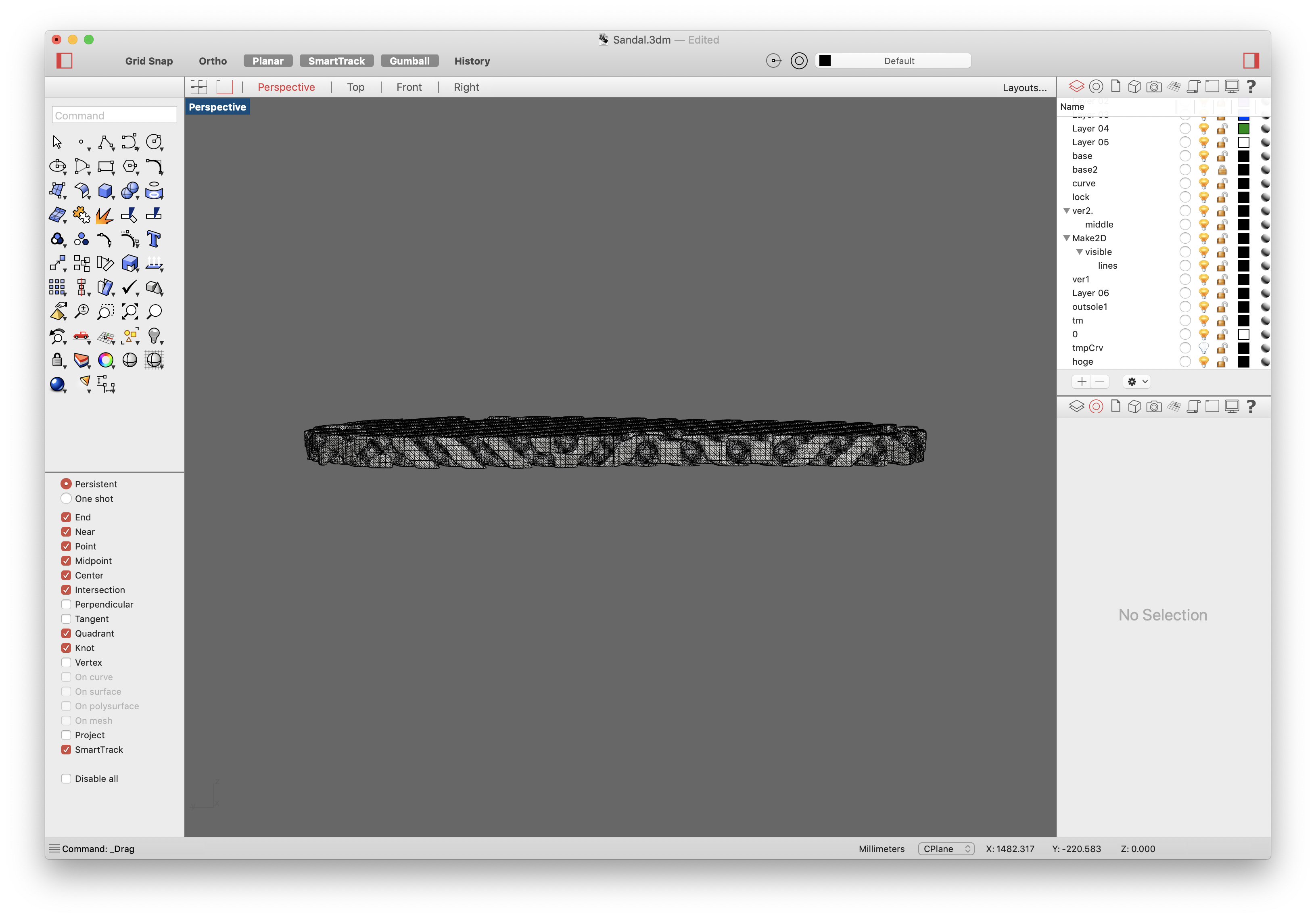

サンダルのミドルソールのモデリング

#3で得た、自分の足の裏の形をもとに、サンダルのミドルソールを作る。

サンダルには磁石を組み込み、アウトソールを装着できるようにする。

サンダルのミドルソールを3Dプリント

3Dプリントしたサンダルのミドルソールをそれぞれ接着。

磁石を組み込む。

ミドルソールに革を張り合わせる1

3Dプリントしたサンダルのミドルソールの縁部分に革をボンドで接着し、飛び出ている分をカットする。

ミドルソールに革を貼る2

3Dプリントしたサンダルのミドルソールに、革を張り合わせ、縁を切り落とす。

アッパーに反応拡散の模様を施す

足の甲の部分にかかるアッパーの外形のカーブを作り、

その外形の範囲内で反応拡散のシミュレートを行う。

反応拡散によって生成されたイメージを、openCVのCanny法を用いてEdge検出し、

そのEdgeをGrasshopperに取り込んで、レーザーカット用のデータを作る。

足の甲部分のアッパーの作成

作成したーカットデータからレーザーカットし、

それぞれを縫い付ける。

地獄のような作業だった。

取り付ける革はそれぞれ種類が異なり、とかげやサメや蛇やエイなどの革を使用している。

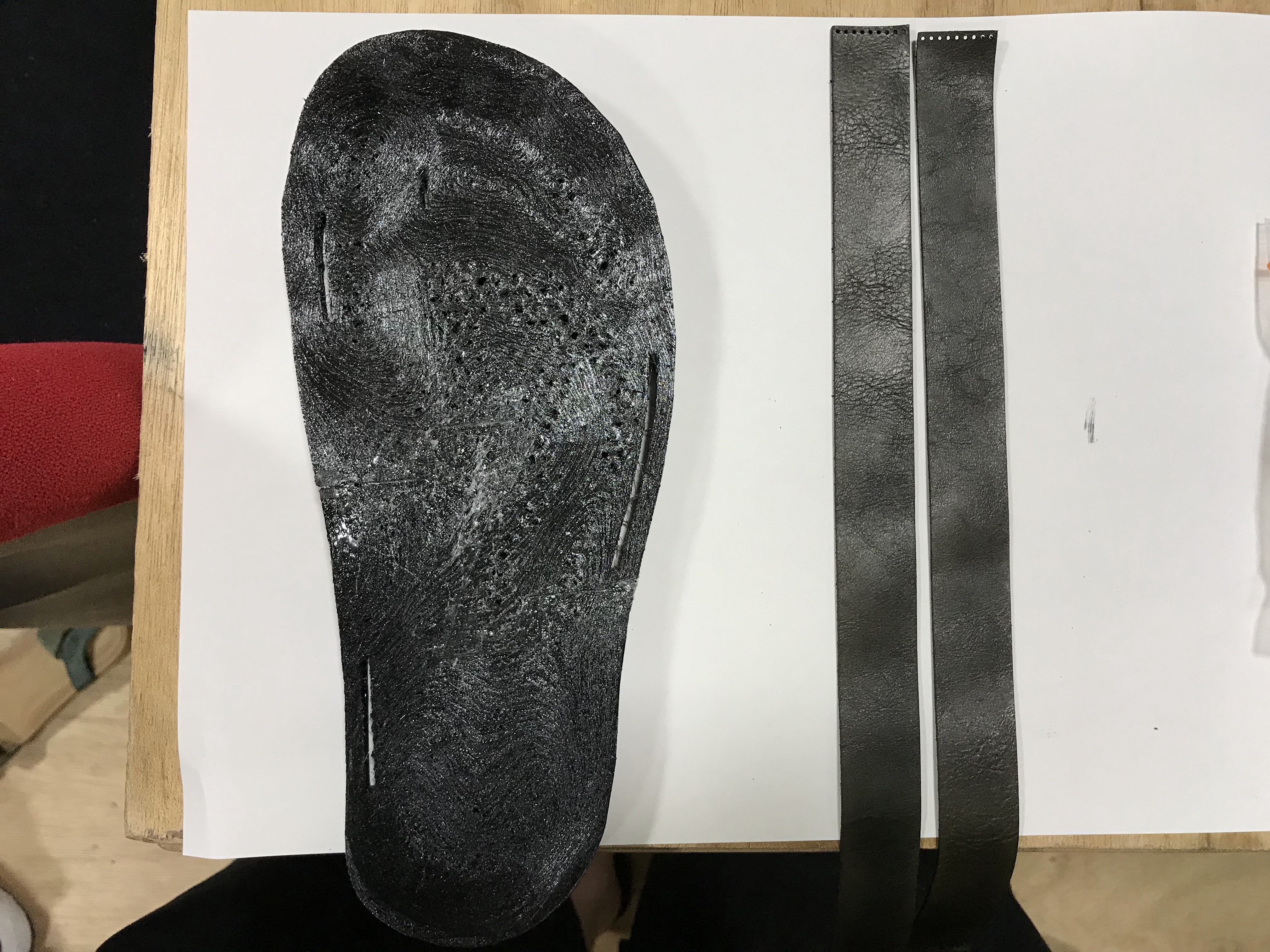

アッパー2のレーザーカット

牛のぬめ革をレーザーカット。

右の親指アッパーには、ニーフットオイル

左の親指アッパーには、渋柿を塗布したので、それぞれの経年変化の違いが楽しめるかも?

アッパーの取り付け1

アッパーをサンダルに予め開けてある穴から通す

アッパーの取り付け2

サンダル裏面から出ているアッパーの縁に縫製を施して引っかかる部分を作る

アッパーの取り付け完了

余分な部分を切り落として、ミドルソールの完成

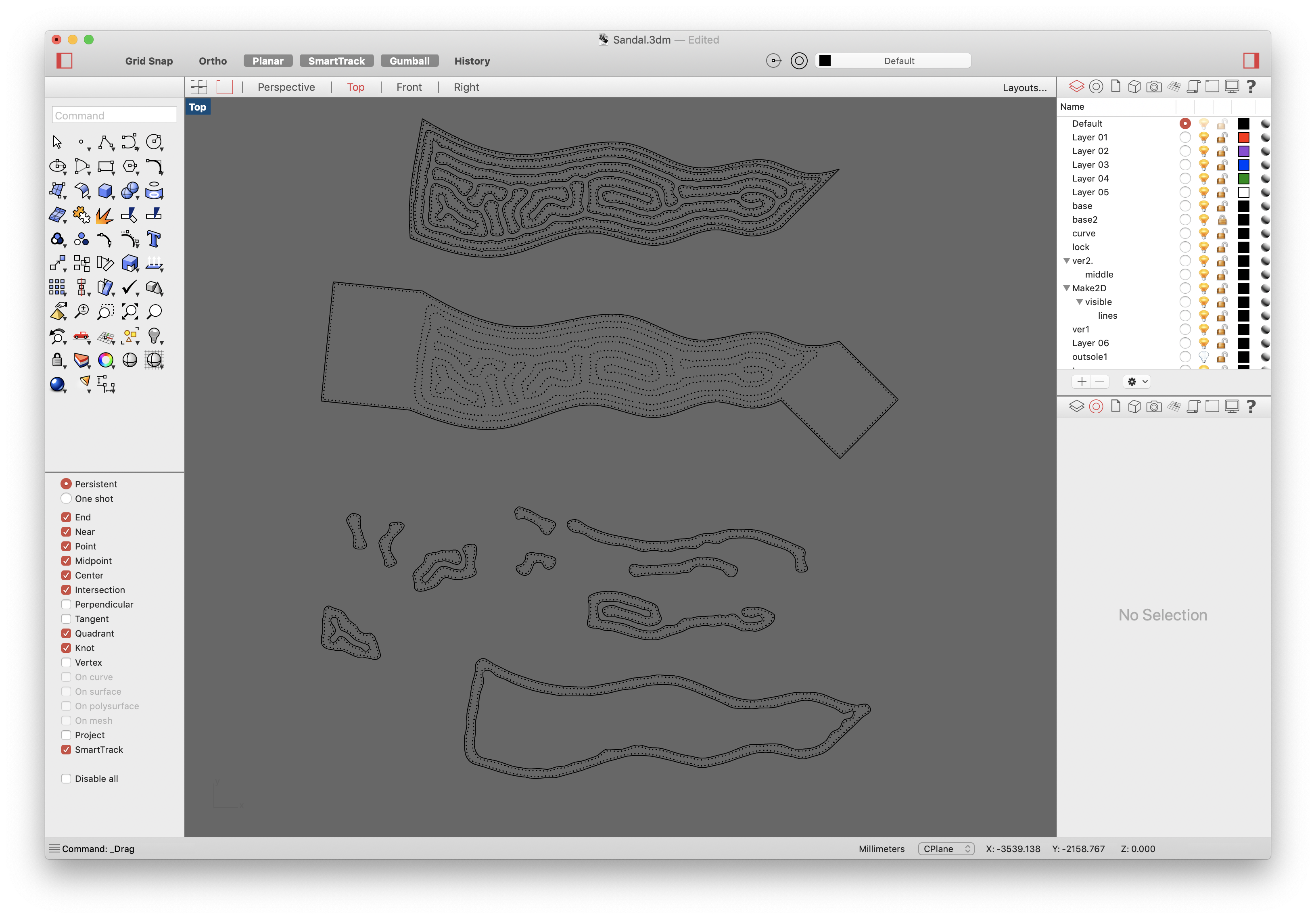

アウトソールのモデリング

#3の時と同様に、GrasshopperとAxolotlを使ってラティス構造を組み込んだアウトソールを制作。

一方はクッション高めな構造にし、もう一方はクッション性低めの構造にモデリング。

クッション性の高い方のアウトソールは、Lidnoidというラティス構造を用いてモデリング

クッション性の低い方のアウトソールは、Diamondというラティス構造を用いてモデリング

3Dプリントしたアウトソールに磁石をGボンドで接着

アウトソールにそのままボンドで磁石を接着するのは品がないので改良すべき点。

アウトソールの装着

グラスホッパー画面

ラスト2週、サンダルを作ったグラスホッパーの結果

しっちゃかめっちゃか

なんか、街みたい

鳥にも見える

歩行テスト-Outsole-Tight

クッション性があまりないアウトソールの歩行テスト

タイトな気分の時に装着したいアウトソール

歩行テスト - Outsole-Pop

クッション性の高い方のアウトソールでの歩行テスト。

ポップな気分な時に装着したいアウトソール

クッション性があって、思わず跳ねたくなってしまう。