分解

まずは家にあったあまり使われていない鉛筆削りを分解してみた。

1回目

2回目

鉛筆を挟む部分がさらに分解可能とわかったのでもう一度分解。

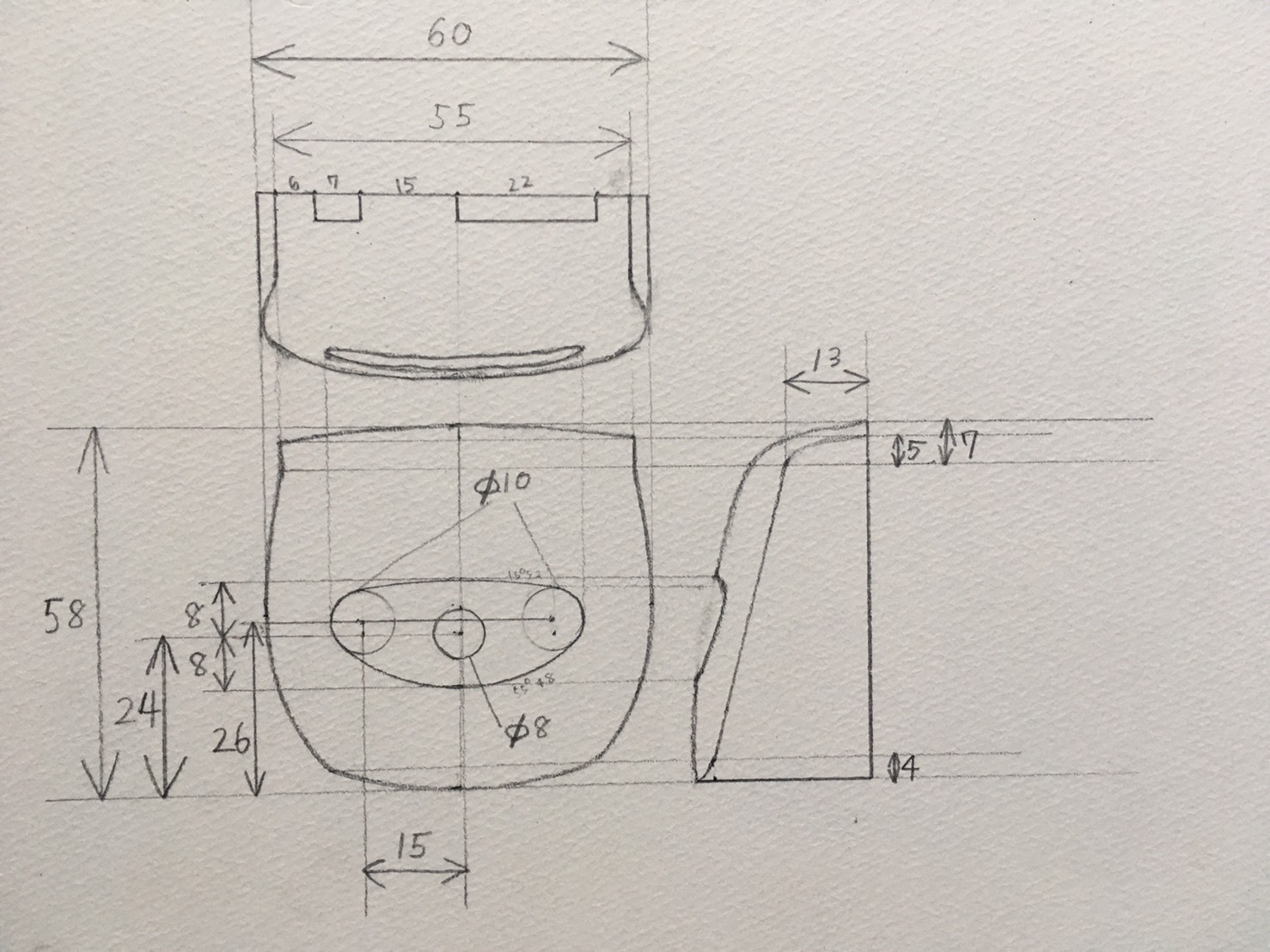

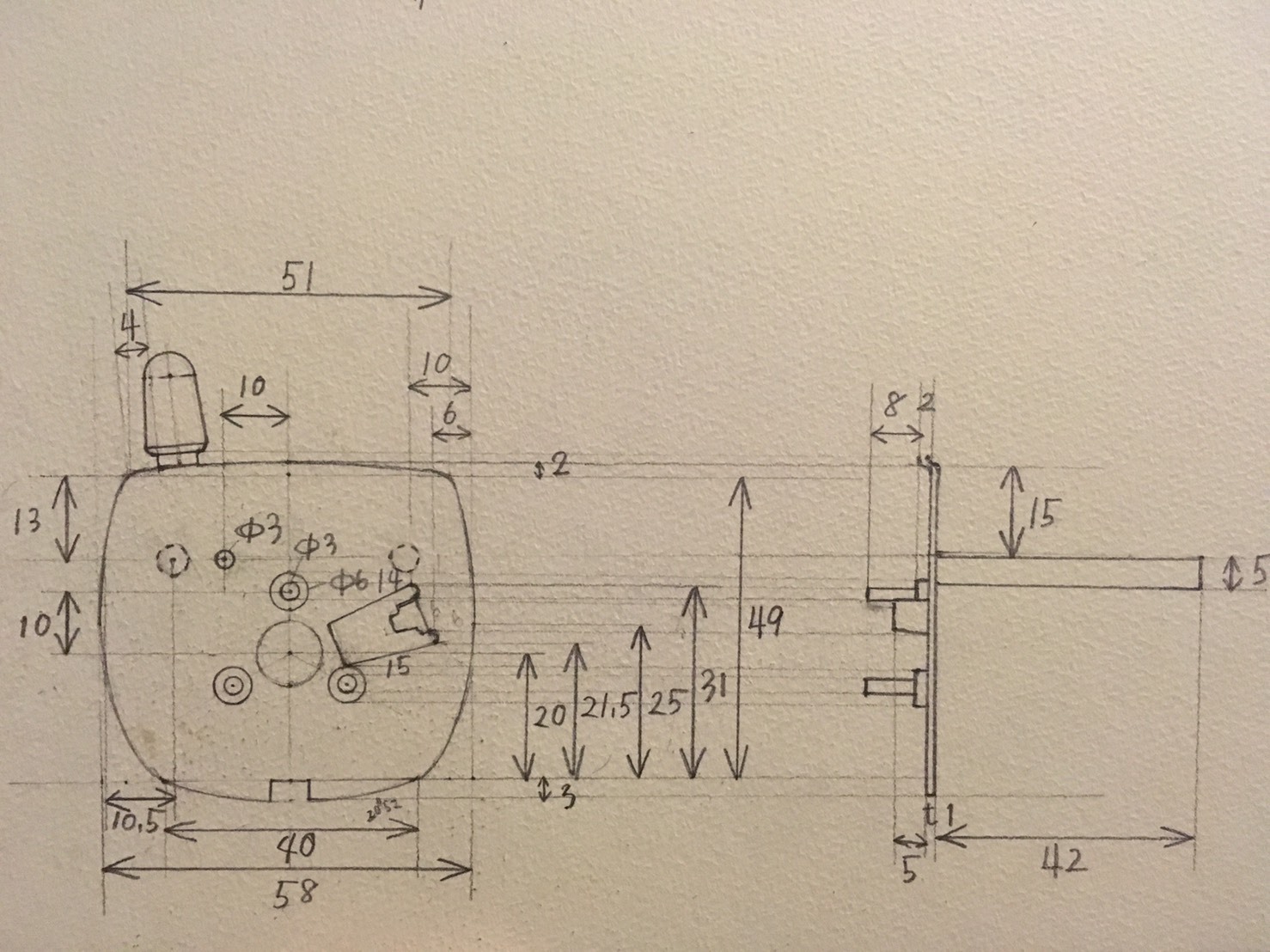

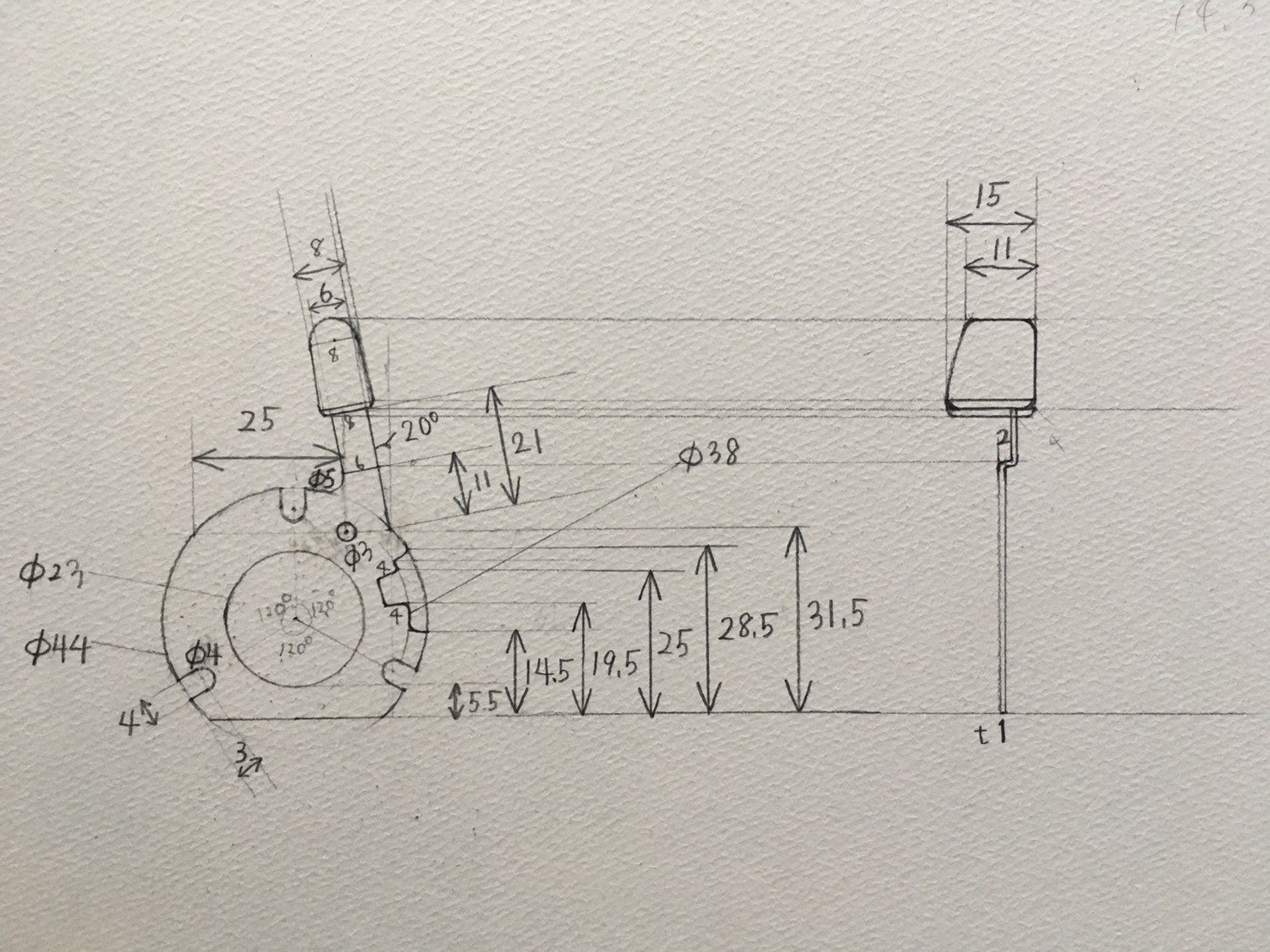

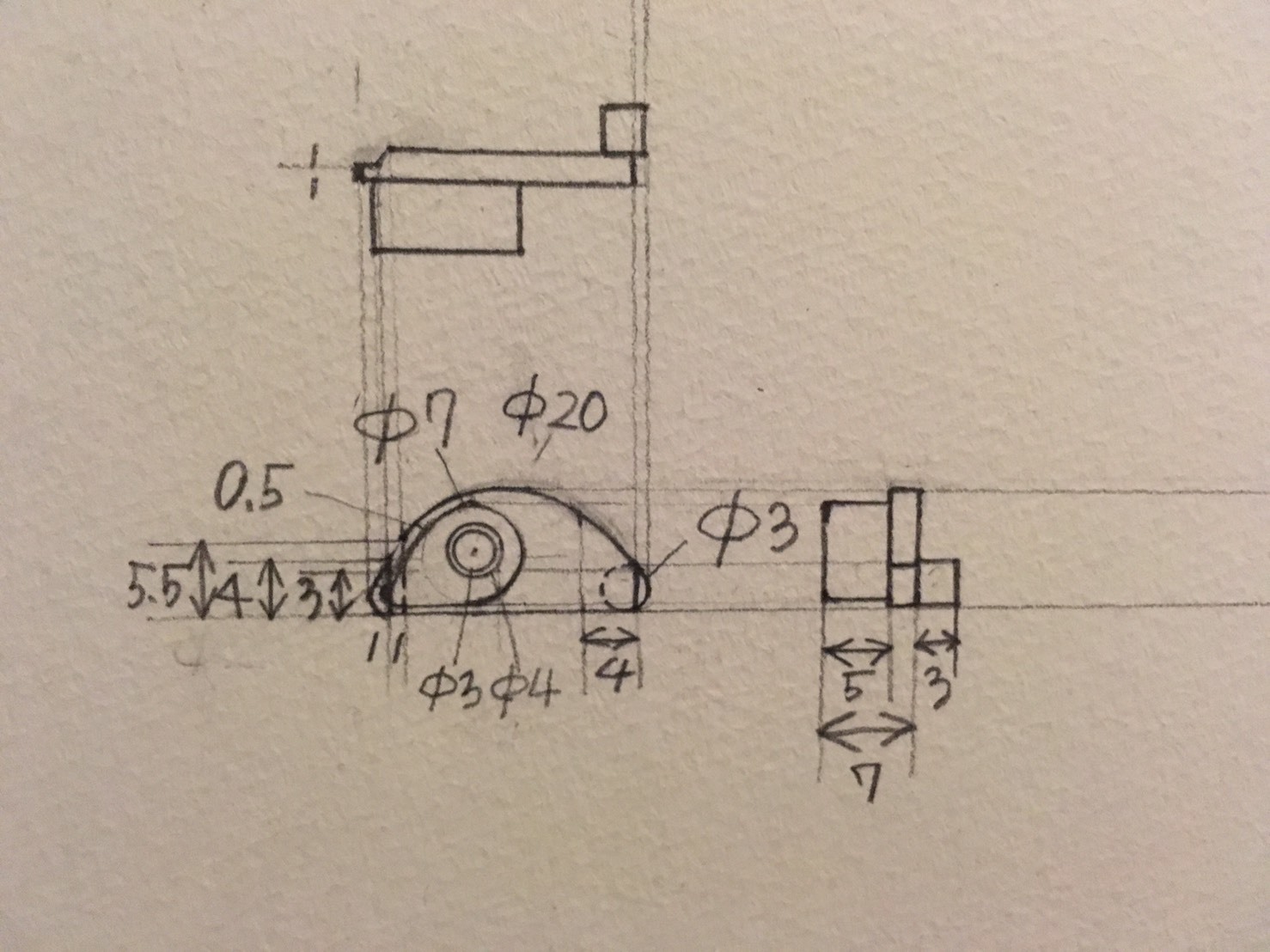

採寸

鉛筆を挟む部分の部品を採寸した。

1

外側のカバー。

2

カバーの裏側につく金属の板。

つまみの片方が付属している。

3

つまみを閉じると回転する部品。

もう片方のつまみ(こちらが動く)が付属。

4

鉛筆を支える部品。計3つ。

突起が部品2の3つの穴にはまる。

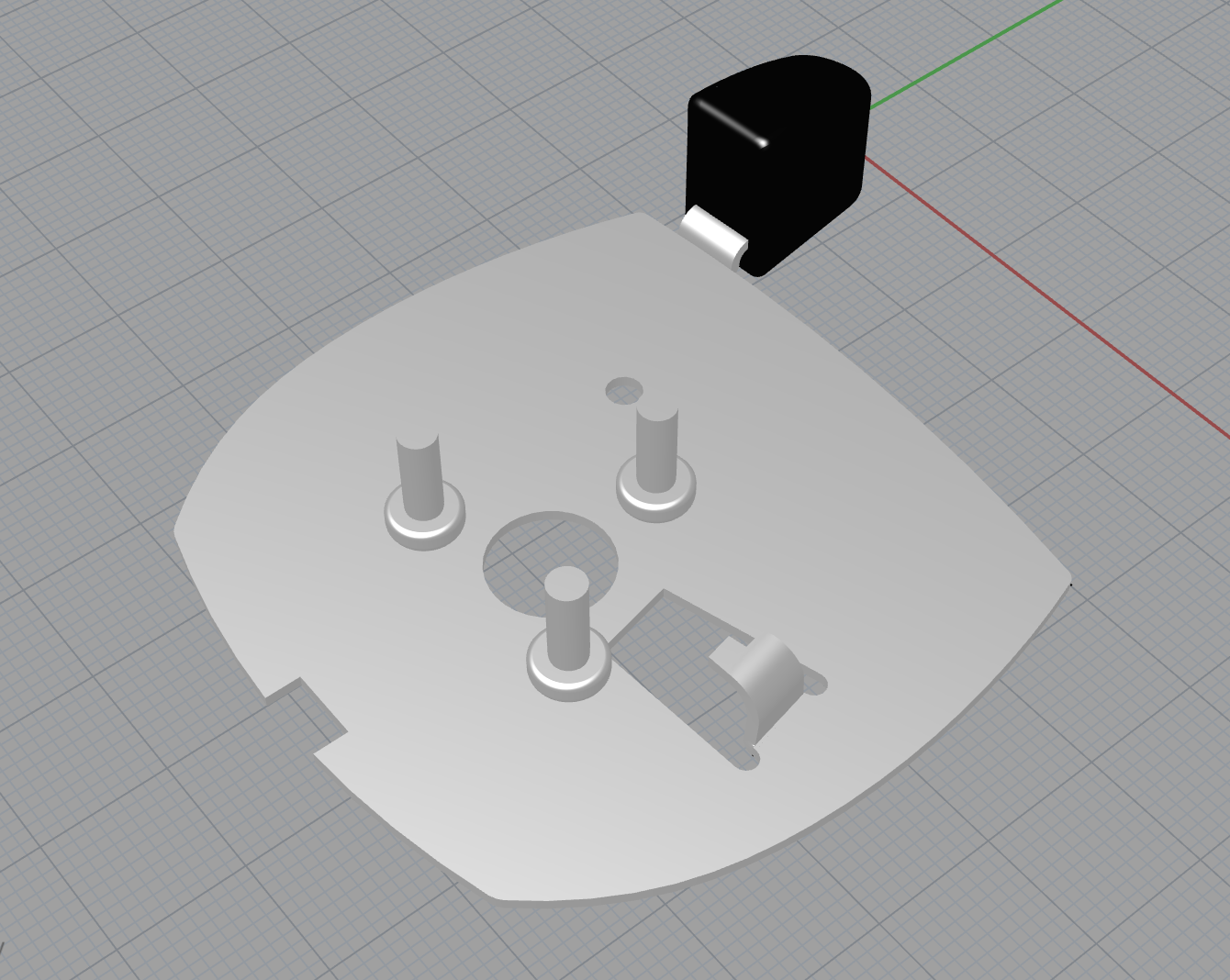

モデリング

部品2を3Dモデリング。

曲線の再現が難しく、時間がかかってしまった。本体部分は形が難しすぎてモデリングを断念…

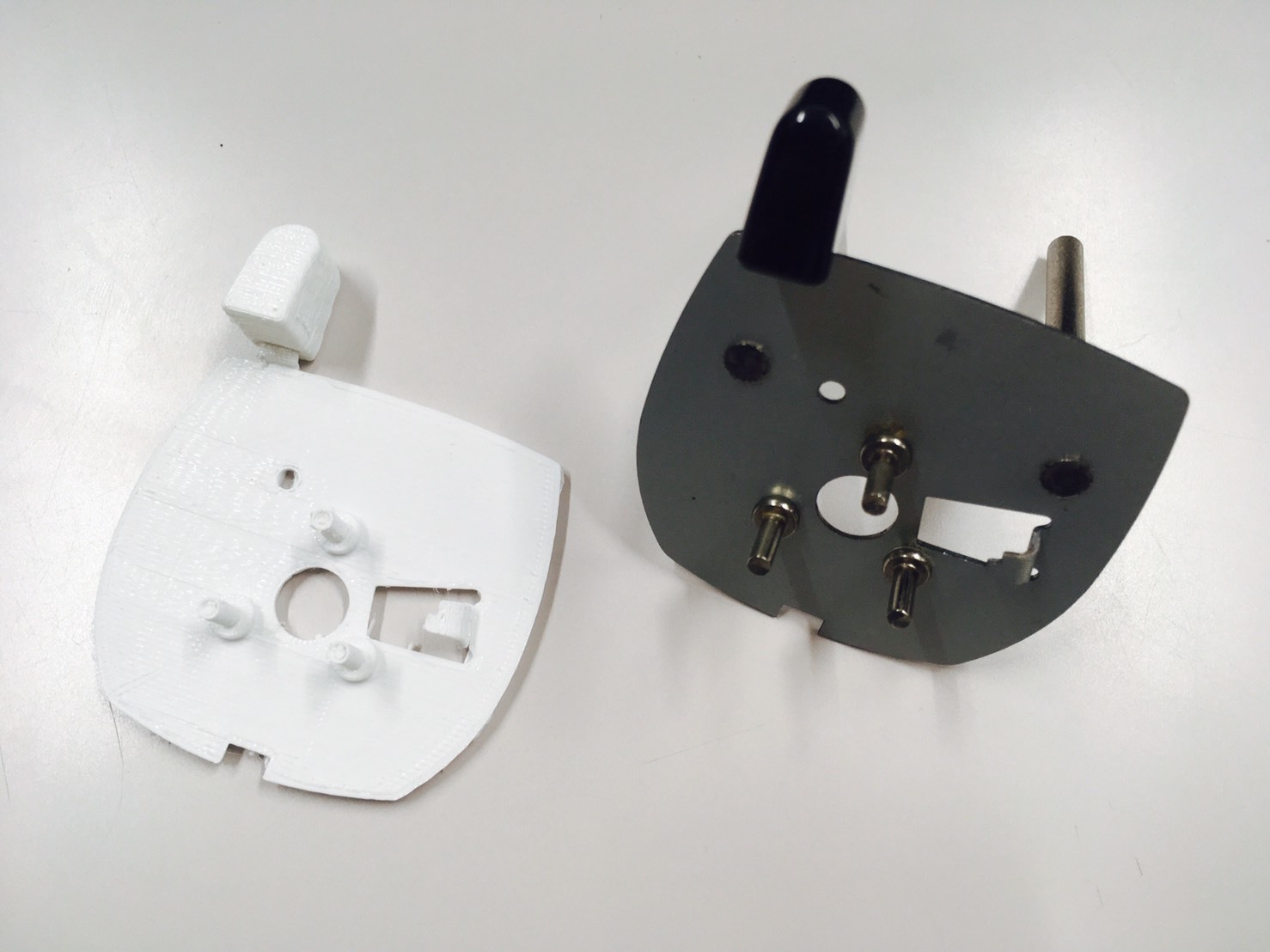

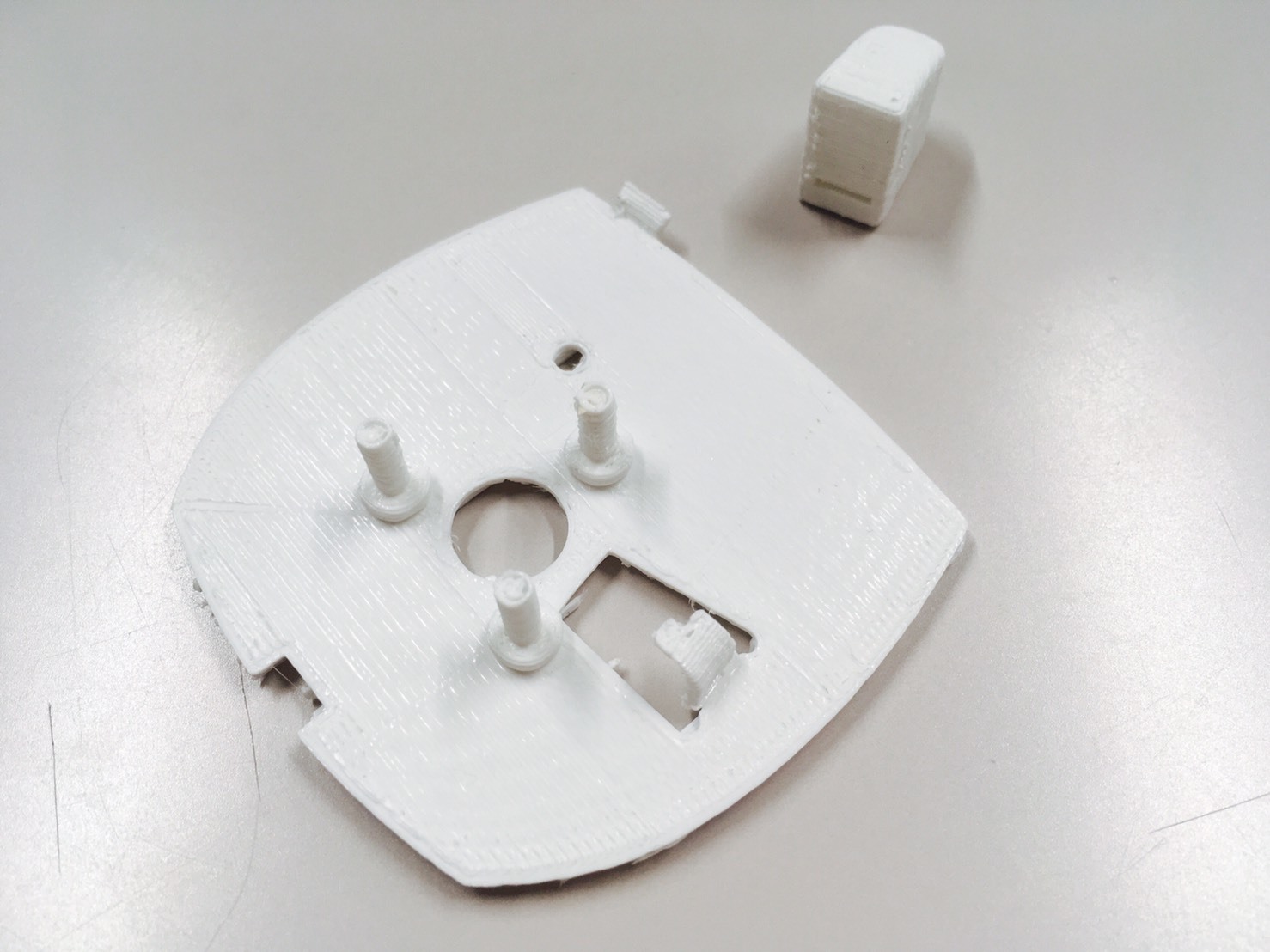

部品を3Dプリント

一つの部品を1:1でプリントしてみた。

大きさ・形

実際の部品と合わせてもピッタリはまり、動かすこともできた。

モデリングはうまくいったようだ。

強度

つまみと板の接続部分がすぐに折れてしまった。

実際の部品は金属のため1mm厚でも壊れないが、3Dプリントする際は素材が変わるため、強度についても考慮してモデリングすべき。

どのようにアップサイクルするか

曲線がどうしても解読できず本体のモデリングを諦めたため、すでにモデリングしたつまむ部分につけるものを作りたいと考えた。改めて鉛筆削機を眺めていると、つまむ部分が耳にしか見えなくなってきたので、いっそウサギの耳でも生やしたら可愛いのではないか。ついでにハンドルの先に尻尾もつけて、よりウサギらしさを出すことにした。

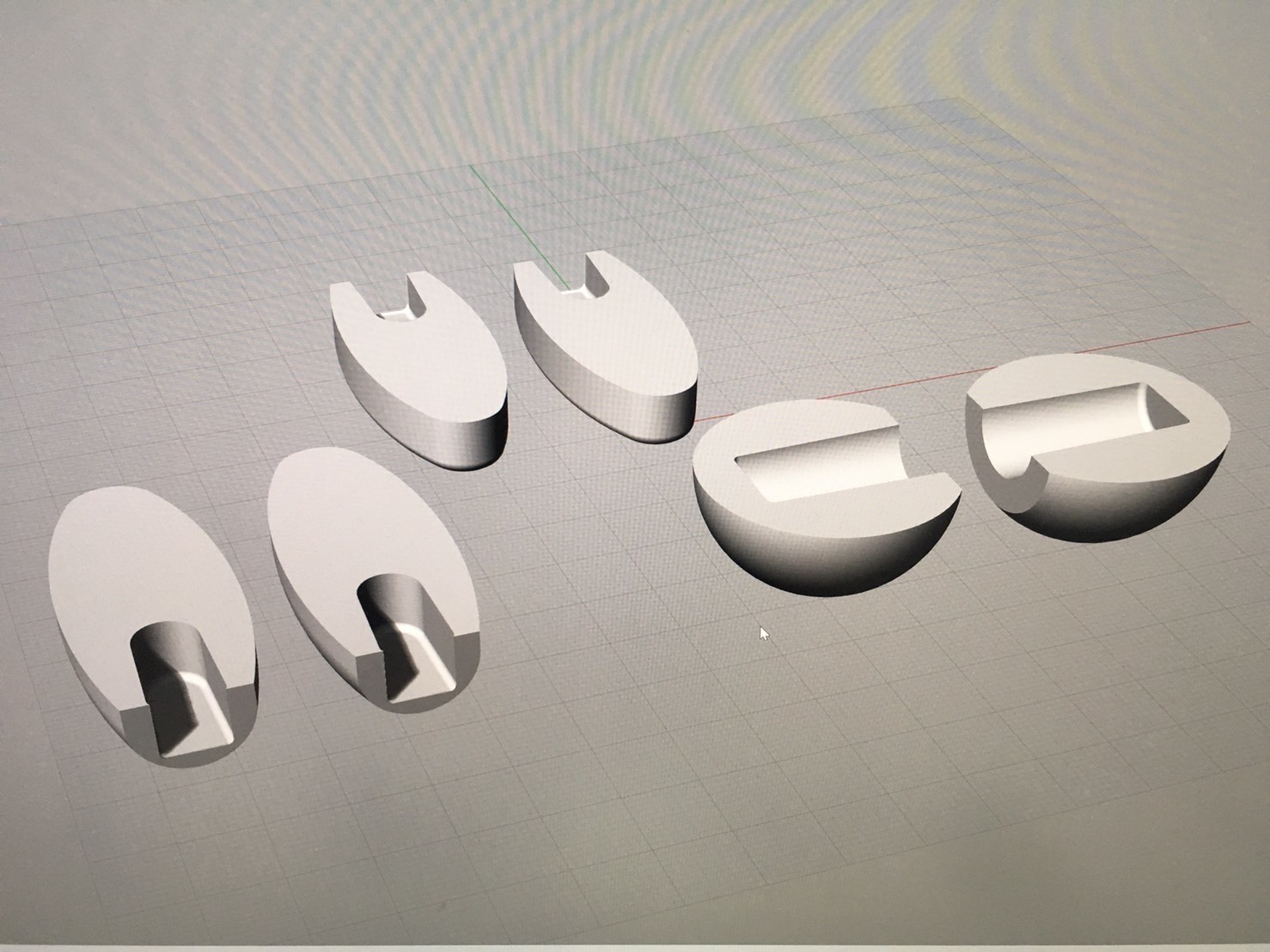

アタッチメントをモデリング

なるべく本体と接触する部分にサポート材がつかないように半分に切ってこの向きで出力。

左のかたまりから順に耳の後ろ、耳の前、尻尾。

3Dプリント

フィラメントの色は本体に合わせて赤を選択。

部品同士は今回は両面テープで接着。

組み立て

予定ではつまみや持ち手の奥まで耳と尻尾がはまる予定だったが、穴をピッタリのサイズでモデリングしてしまったため失敗。それでもはめてみるとなかなか可愛らしい鉛筆削りになった。

前から

鉛筆を入れる穴がウサギの口のように見える…?

後ろから

ハンドルの先に丸い尻尾がつくことでむしろ回しやすくなった気もする…

完成

シャーペンがあると鉛筆をなかなか使わず、鉛筆削りにもほとんど触れることがない。しかしこうして可愛らしい見た目になったことで、本来の鉛筆削りとしての機能だけでなく、置いてあるだけで可愛いインテリアの役目も果たせるようになった。

穴が小さいこと、両面テープで接着していることから、耐久性がなくなってしまった。

次は、部品同士の噛み合わせや3Dプリントによる誤差を踏まえてモデリングしたい。

【可能性】

鉛筆の穴が口に見えることから、鉛筆が野菜に見せるような鉛筆キャップを作ってみたい。

また、今回はウサギの耳と尻尾を作ったが、他の鉛筆削りに合わせて、犬や猫など他の動物のパーツを作ったら面白そう。