はじめに

学生は毎日大忙し。

朝早くから学校で授業を受け、放課後は部活、帰宅してからは時間がなく、睡魔と戦いながら勉強をする。そして、寝落ちしてしまう…

ほんとうは寝たくないのにもかかわらず! 高校生になった私は、まず、中学校とは比べものにならないほど忙しい生活に驚いた。

なかでも、睡魔に襲われる家での勉強時間がとても苦痛で、

しかも自分ではどうしようもできないことが悩みの種だった。

なんとかして、睡魔に勝ちたい!

かつ、少しでも楽しみながら勉強ができないものかと考えついたのがこの「nerunoear」だ。

朝早くから学校で授業を受け、放課後は部活、帰宅してからは時間がなく、睡魔と戦いながら勉強をする。そして、寝落ちしてしまう…

ほんとうは寝たくないのにもかかわらず! 高校生になった私は、まず、中学校とは比べものにならないほど忙しい生活に驚いた。

なかでも、睡魔に襲われる家での勉強時間がとても苦痛で、

しかも自分ではどうしようもできないことが悩みの種だった。

なんとかして、睡魔に勝ちたい!

かつ、少しでも楽しみながら勉強ができないものかと考えついたのがこの「nerunoear」だ。

睡魔から逃れるためには・・・?

アイディアを思いついて、すぐに思ったのは ただ一口に寝ないようにするといっても、そう簡単には実現できそうにないということ。

でも、実現の見込みがなさそうなものほどやりがいがありそう! と、半分の不安と半分のわくわくを抱えて、 ここから、「nerunoear」制作への道がはじまったとさ!

でも、実現の見込みがなさそうなものほどやりがいがありそう! と、半分の不安と半分のわくわくを抱えて、 ここから、「nerunoear」制作への道がはじまったとさ!

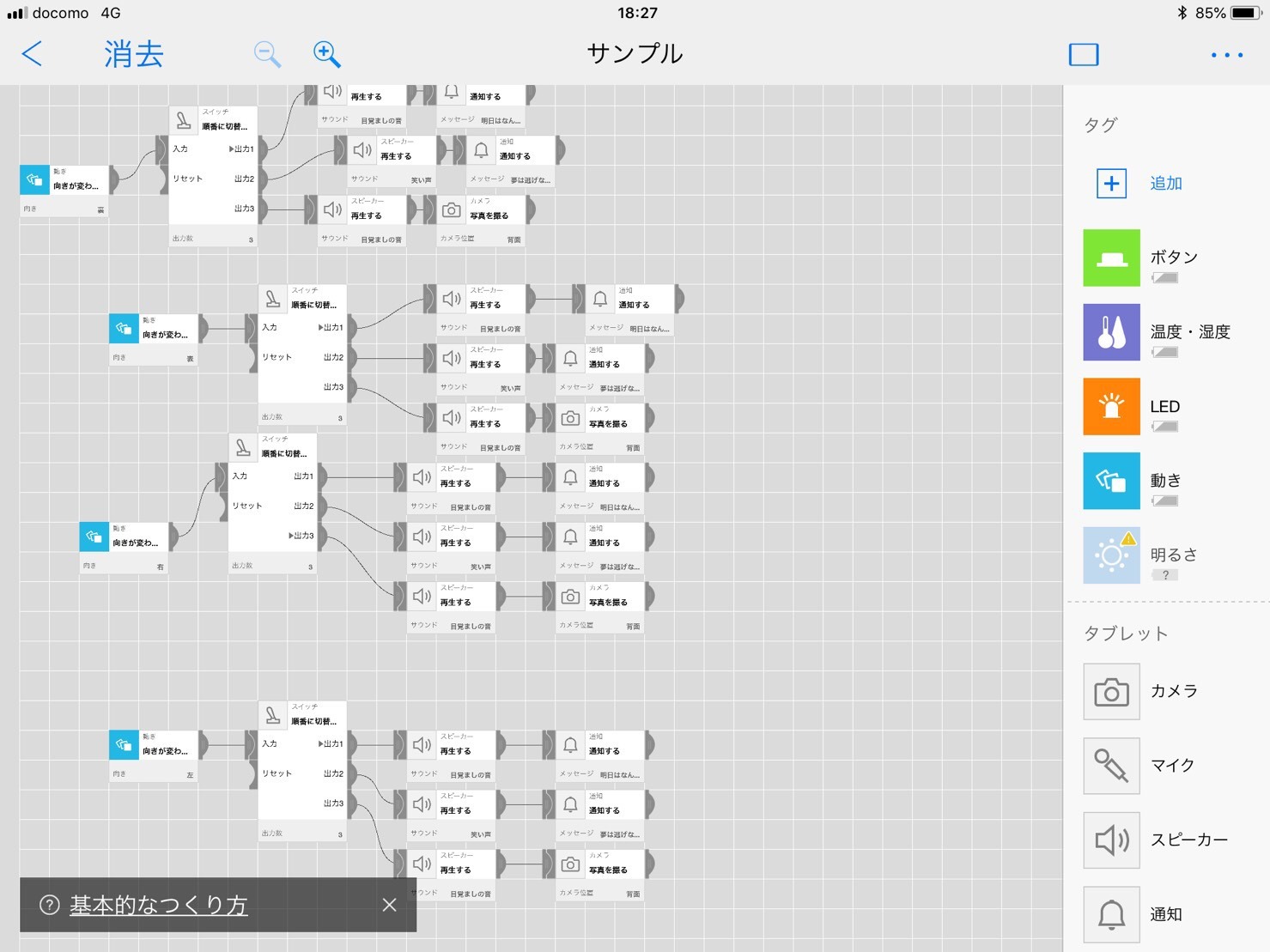

1.「寝てる!起こさなきゃ!」とMESHが思うように仕向けるには

今回は、ファブ3Dコンテスト事務局の方から貸し出しをいただいている画期的なアイテム「MESH」を使って挑みたいと思います。 さまざまな種類があるなか、今回、使用するのは「動き」をかんちするもの。

1.(1)

勉強中に眠る→前に倒れたり俯いたりした態勢で寝る →ってことは、MESHが傾いたことで認知できるようにすればいいんじゃないか!?

1.(2)

まずは、服のうしろの襟につける前提で簡単なレシピを作成

→かなり倒れないと反応しないなあ

→これでは、人間の悪知恵により、絶妙な角度でMESHが阻止されてしまいそうだ!

→かなり倒れないと反応しないなあ

→これでは、人間の悪知恵により、絶妙な角度でMESHが阻止されてしまいそうだ!

1.(3)

頭に「必勝!」っていうはちまきを巻きつけて、そこに挟めば・・・?

→安定するしいいかも!

だが、却下(単純に痛そうだったから。)

→もっと、安定して、反応しやすく、かつ着け心地がいいところがいい!

→安定するしいいかも!

だが、却下(単純に痛そうだったから。)

→もっと、安定して、反応しやすく、かつ着け心地がいいところがいい!

1.(4)

そこで、われらの師匠、先輩からのアドバイスが。

「耳は?補聴器みたいにすれば安定するし」

→!!!

《耳に装着することに決定》

「耳は?補聴器みたいにすれば安定するし」

→!!!

《耳に装着することに決定》

2. MESHにどのような人間を起こす術を伝授させるか・・・?

わたしは1回睡魔に襲われると、とことん寝てしまうタイプだ。 自慢じゃないが、過去にアラームを3分ごとに2時間かけ続けても起きなかった記録をもってるんだ!(もはやギネス記録) そんなわたしがMESHに人間はどのように起こせばいいのか術を伝授させたいと思う!

2.(1)

とりあえずつけるべきはアラームの術。これは鉄板だよね。

ついでに、通知機能も! やる気が芽生えるような名言がいい!

→選んだのはこの2つ。

明日はなんとかなると思う馬鹿者。今日でさえ遅すぎるのだ。賢者はもう昨日済ましている。(チャールズ・クーリー)

夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。(高橋歩)

ついでに、通知機能も! やる気が芽生えるような名言がいい!

→選んだのはこの2つ。

明日はなんとかなると思う馬鹿者。今日でさえ遅すぎるのだ。賢者はもう昨日済ましている。(チャールズ・クーリー)

夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。(高橋歩)

2.(2)

1回アラームが鳴っただけで起きると思ってたら甘い!

せめて3回は鳴らさないと。

ついでに2回目では笑い声が起こる術。

3回目では「いい加減起きよう!」ってことで、寝顔をパシャリの術

を伝授!

せめて3回は鳴らさないと。

ついでに2回目では笑い声が起こる術。

3回目では「いい加減起きよう!」ってことで、寝顔をパシャリの術

を伝授!

2.(3)

部活の友達にできたレシピを見せたら、

「わたしは後ろに倒れて寝るタイプ~」

と言われて、慌てて機能を追加。

四方に対応できるように!

これでどんな人にも対応できたはず

「わたしは後ろに倒れて寝るタイプ~」

と言われて、慌てて機能を追加。

四方に対応できるように!

これでどんな人にも対応できたはず

2.(4)

レシピの完成!

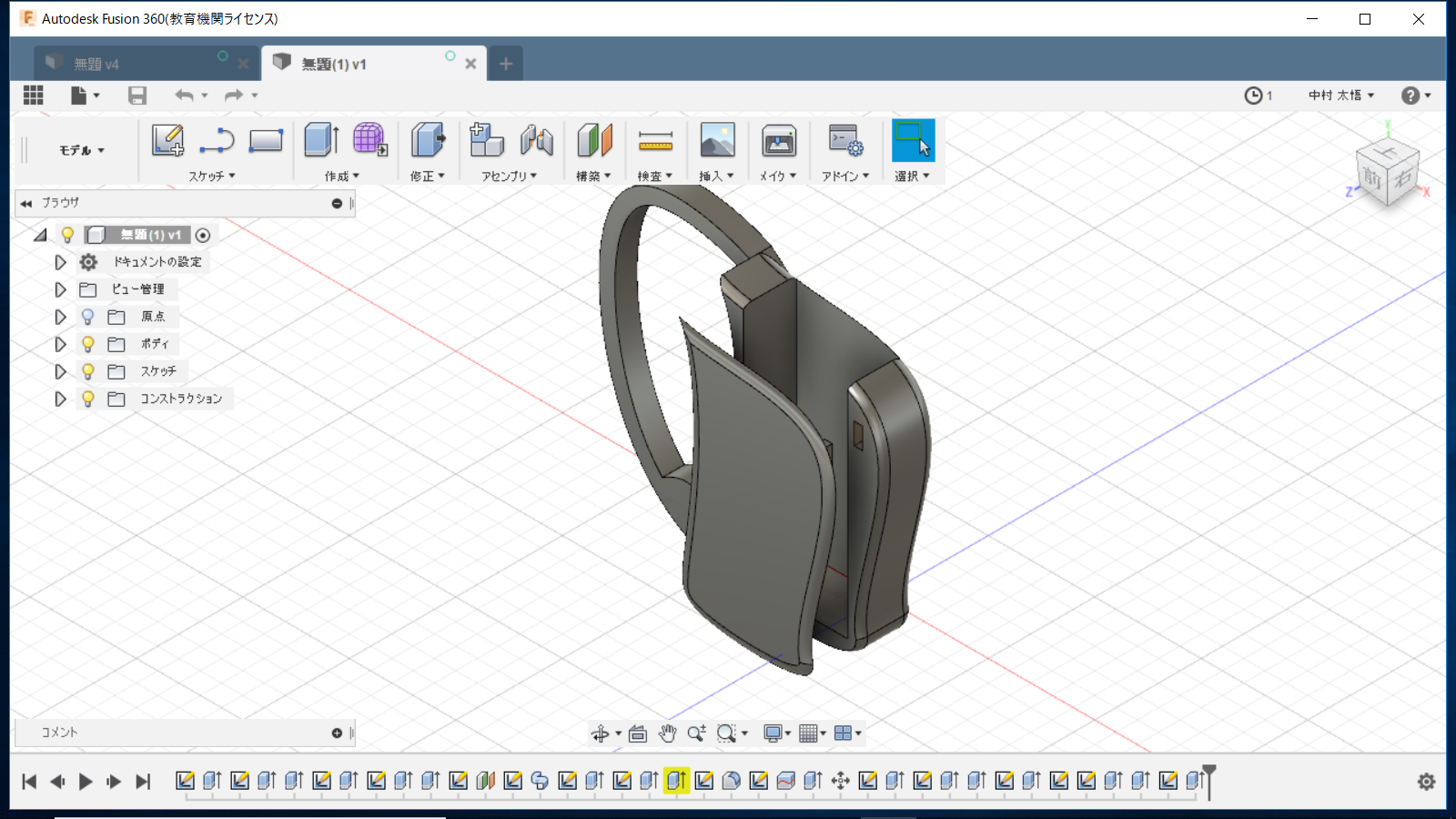

カバーの作成

カバーの作成! 先輩や先生、同じ1期生である仲間にも教わりながら作っていった、

自慢のカバーができました!

自慢のカバーができました!

1.まずは大まかに作ってみる!

最初は大まかに。 でも、MESHを入れる部分は正確に・・・

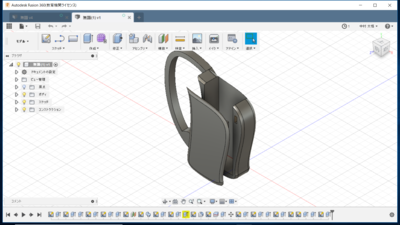

2.失敗・・・

やっぱり、1回で成功はしないか・・・

耳のサイズに合わないのは想定内だが、

MESHでさえも入らないのは想定外だった!

レシピを確認してみると、2ミリほどのずれが・・・

ミリ単位のミスでも、正確に行わなければならない

耳のサイズに合わないのは想定内だが、

MESHでさえも入らないのは想定外だった!

レシピを確認してみると、2ミリほどのずれが・・・

ミリ単位のミスでも、正確に行わなければならない

3.2回目!どうだ!

完成品を耳にかけてみると・・・

少し大きい?

少し大きい?

4.調節して・・・

半田ごてを使って、ほんのすこし角度を調節して・・・

完成!

耳にやさしいフィット感と絶妙な角度!

完成!

耳にやさしいフィット感と絶妙な角度!

"nerunoear"

睡魔に勝つための武器”nerunoear”(ネルノイヤー)が完成した。 名前の由来は、「寝たくない!」という気持ちを応援するよということと、耳にかけるから”ear”を合体させた。

(先生がぼそっと『またダジャレ』と言ってた)

(先生がぼそっと『またダジャレ』と言ってた)

(2)

今回初めて3Dプリンターを使ってみたが、自分の「あったらいいな」と思うものを実現することができる3Dプリンターに感動したと同時に、大きな可能性を感じた。 今回は自分一人でfusion360を扱えるほどのスキルを十分に身に着けられなかったので、これからは人に教えることができるぐらいにまで腕をあげていきたい。 また、MESHではなく、自分で電子回路などを学んで仕組みを 作ってみたいとも思った。

いろんな人のおかげで今回、このような作品を作り上げることができたとおもう。 支えてくれたことに感謝しかありません。ありがとうございました。

これからも、3Dプリンターを活用していきたいと思う。

いろんな人のおかげで今回、このような作品を作り上げることができたとおもう。 支えてくれたことに感謝しかありません。ありがとうございました。

これからも、3Dプリンターを活用していきたいと思う。