開発動機

小学5年生の7月に小学校のPTCA活動でお年寄りの体験や手話などの福祉体験をしました。そのときに視覚に障がいがある方からもお話を聴きました。 視覚に障がいのある人たちは、白杖を持って点字ブロックの上を歩いたり、盲導犬と一緒に歩くことで外出しています。けれど、点字ブロックの上に物があるとぶつかって転んだりするので危険です。また、信号の色が正確に分からないそうです。犬は色を見分けられないので、盲導犬も分からないそうです。

どうやって見分けているのかと言うと、盲導犬は周りの車や歩行者の動きを見て判断します。人は音を聞いて判断しているそうです。

この問題を解決できないか?と私は考えました。

信号について調べた

夏休みの間、信号について調べていました。

一番わかりやすかったのは、子供の科学で信号について特集していた記事でした。

仕組みを考えた

信号について調べてから、実際に開発するまで、3ヶ月くらい仕組みを考えていました。

小学生には実際の信号を使って実験することはできないので、micro:bitを2個使って信号、白杖に取り付ける信号と通信できる装置を作るつもりでしたが、micro:bitを初めて使うので、どういう機能があるのかを試すところから始めました。

使えそうだと思ったのが、地磁気センサーと通信機能です。

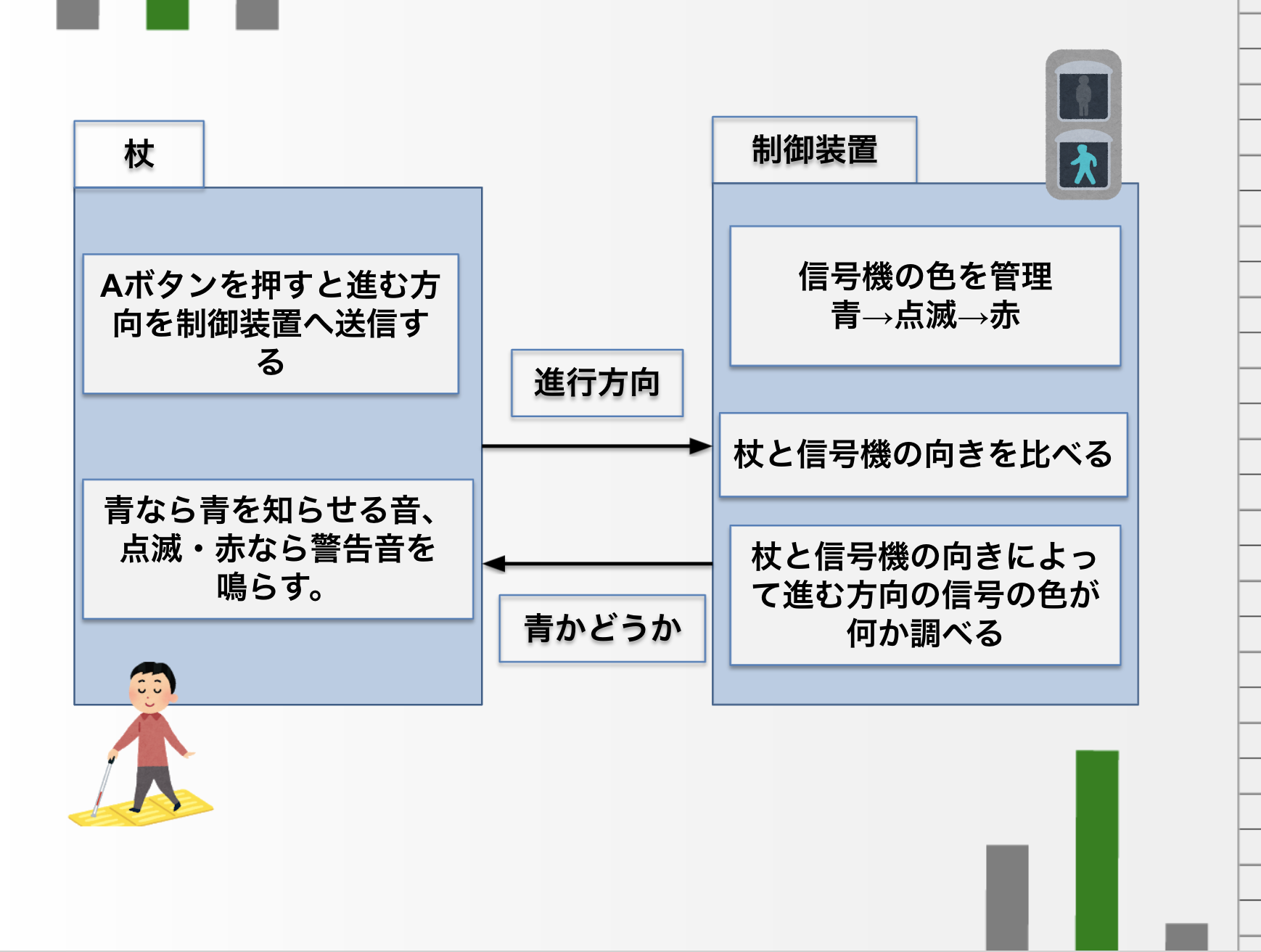

進行方向をコンパスで計測して、その方角と信号の向きを比べて通信し合えば、信号が見れなくても信号の色がわかると思いました。

プログラミング

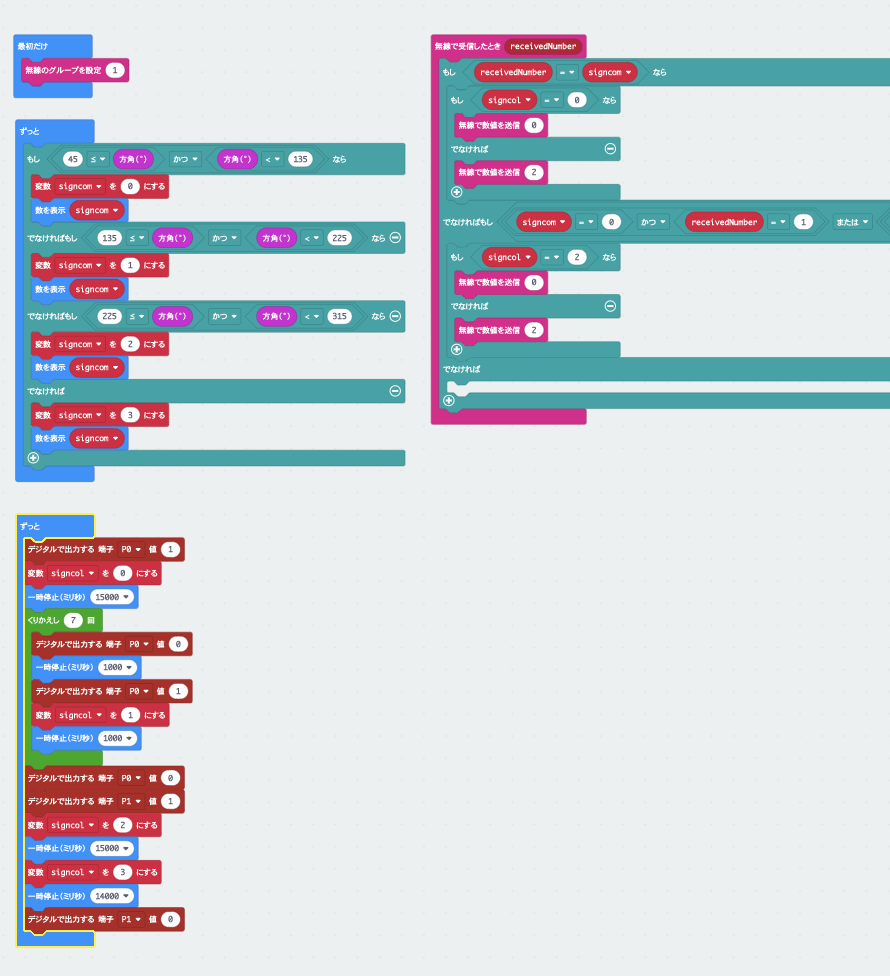

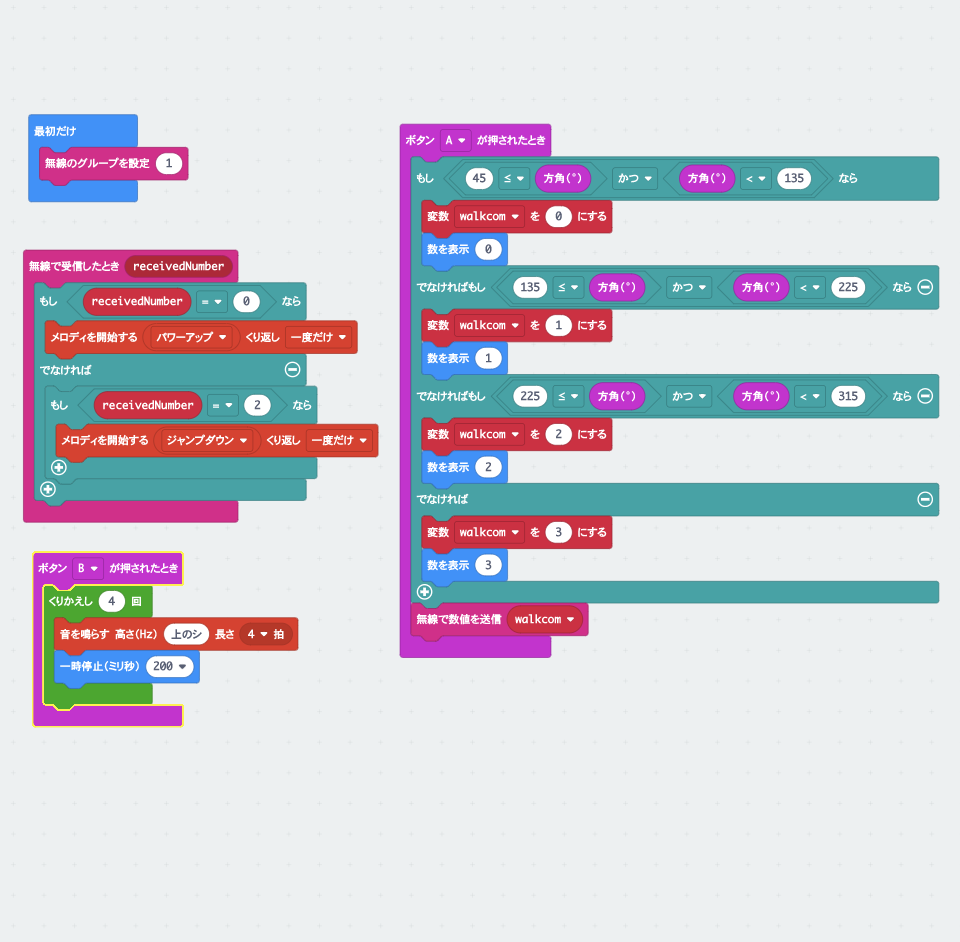

Microsoft社のmakecodeでプログラミングをしました。

初期のコードが残っていませんが、マイクロビット1つに対して、1つの信号の制御しかできないと思っていたので、1つの信号で交差点の1つの角からどちらの方角に進んでもいいようにコードを作りました。

コードの仕組み

方角

白杖に取り付けたmicro:bitと通信してみた

うまく接続できないので、YoutubeのURLを仮で置いておきます。

https://youtu.be/lGUga6fDBWEプログラミングの変更

仕組み

コード

信号を2つにするためにコードも変更しました。

1枚目が信号側、2枚目が白杖側に取り付けるmicro:bitのコードです。

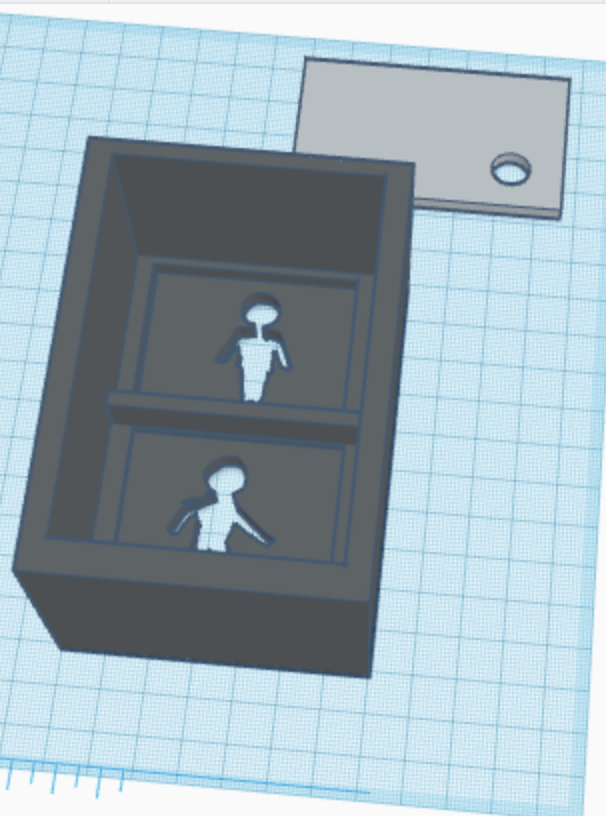

組み立て

micro:bitのコードもできて、信号もできたので、あとは組み立てるだけでした。ですが、ずっと気になっていた点が一つありました。新しい電池を使ってもLEDが暗い。そこでオライリーさんの発行している電子回路の本を買ってもらって「抵抗」を使わないといけないことが分かりました。

オームの法則というものを使わないといけないと知り、計算をしてみて、抵抗をつけるとLEDが明るく光るようになりました。

完成

部屋にあった帽子掛けの掛ける部分を外して信号を取り付けたら、ちょうどいい感じになったので、マイクロビットや電池の部分を白いボックスの中に入れて、下の方に固定してみました。実際の信号機も制御装置が柱に取り付けられています。