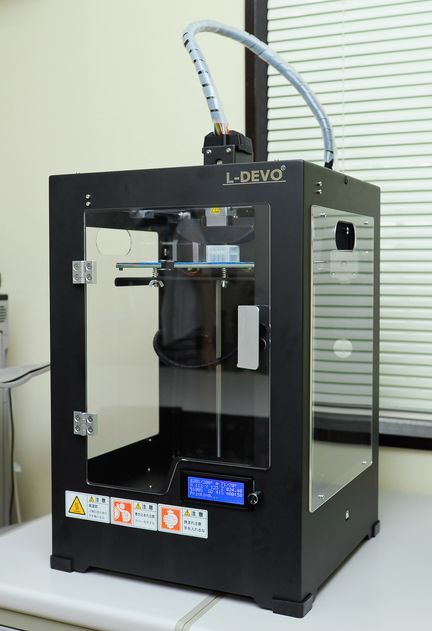

3Dプリンター紹介

今回、コンテストに参加するにあたって使用した3DプリンターはFDM(熱溶解積層法)のL-DEVO2030(株式会社フュージョンテクノロジー製)です。

材料の選定

まずは材料を選定しました。 材料:PolyFlex(PolyMaker製)

これはエラストマーという弾性フィラメントで、要するに「やわらかい」材料です。

展示会などで話題には上がるものの、過去のコンテスト作品を見ても、弾性フィラメントを使用しているものは見当たりませんでした。

弾性フィラメント自体、展示会でもらったサンプルで少し製作したことがあるだけなので、使い勝手など未知数ですが、今後3Dプリンターでパッケージを製作する可能性を探るには必要な挑戦だと思い、採用しました。

L-DEVOの標準エクストルーダーで造形可能でした。

これはエラストマーという弾性フィラメントで、要するに「やわらかい」材料です。

展示会などで話題には上がるものの、過去のコンテスト作品を見ても、弾性フィラメントを使用しているものは見当たりませんでした。

弾性フィラメント自体、展示会でもらったサンプルで少し製作したことがあるだけなので、使い勝手など未知数ですが、今後3Dプリンターでパッケージを製作する可能性を探るには必要な挑戦だと思い、採用しました。

L-DEVOの標準エクストルーダーで造形可能でした。

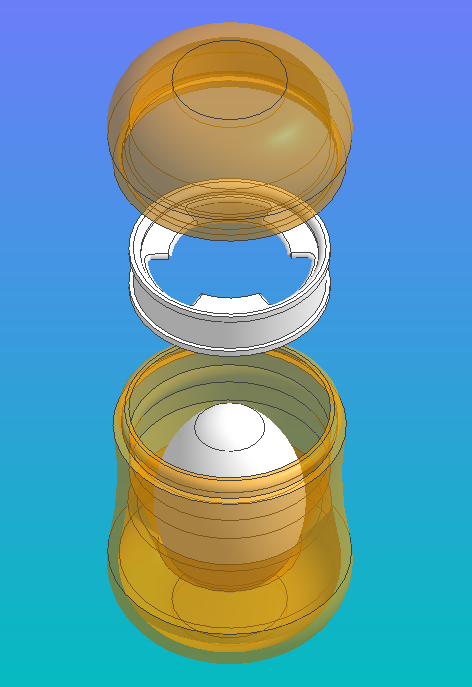

基本構造

最初に考えた構造です。

ポイントは

・本体底面を2重にして、落下の衝撃を吸収する。

・本体のたまごを支える部分はテーパー形状とし、落下の衝撃がたまごの一点に加わらないようにする。

・たまごの大きさに合わせて可動するキャップをかぶせて、上からフタをする。

ポイントは

・本体底面を2重にして、落下の衝撃を吸収する。

・本体のたまごを支える部分はテーパー形状とし、落下の衝撃がたまごの一点に加わらないようにする。

・たまごの大きさに合わせて可動するキャップをかぶせて、上からフタをする。

落下実験

この基本構造の実力を把握するため、実験をしました。

結果:1m成功

2m失敗

失敗から考察すると、

・地面に対して横向きに落ちた → 姿勢を制御してまっすぐ落下させる必要あり

・白いキャップのエッジで切り取られるように割れていた → たまごにエッジを当てない

・たまごの下端側もテーパーのエッジできれいに丸く割れていた

これらのことを考慮して、改善していきました。

結果:1m成功

2m失敗

失敗から考察すると、

・地面に対して横向きに落ちた → 姿勢を制御してまっすぐ落下させる必要あり

・白いキャップのエッジで切り取られるように割れていた → たまごにエッジを当てない

・たまごの下端側もテーパーのエッジできれいに丸く割れていた

これらのことを考慮して、改善していきました。

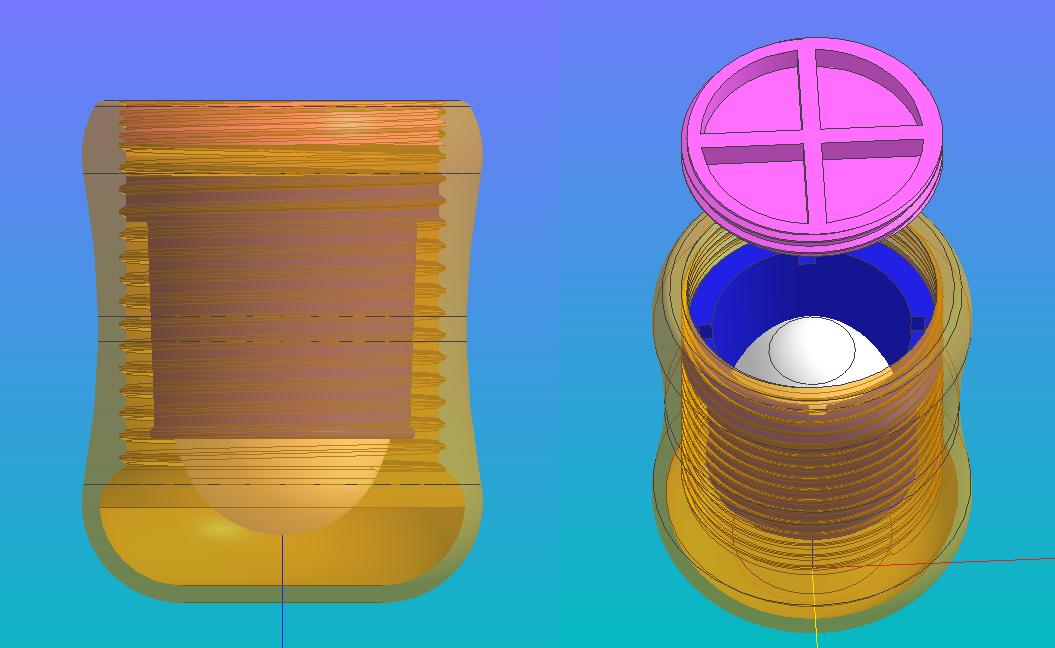

構造変更

たまごの大きさのばらつきに対応できるよう、筒を大型化し、さらにネジを切って たまごを支える青い筒、ピンクのキャップの両方ともそれぞれ位置が調整できるようにしました。

また、青い筒にテーパー(2°)をつけてエッジを当てないようにすると共に、たまごの一番太い部分の円環を支えるようにしました。

さらに、できる限りたまごを下に配置することで重心が下に来るようにしました。

また、青い筒にテーパー(2°)をつけてエッジを当てないようにすると共に、たまごの一番太い部分の円環を支えるようにしました。

さらに、できる限りたまごを下に配置することで重心が下に来るようにしました。

落下実験2

2回目の落下実験を行いました。

結果:3m失敗

失敗から考察すると、

・ピンクの蓋、青い筒ともにネジ部が脱落し、青い筒でたまごを押しつぶしていた → ネジ部を増やす必要がある。

・落下中に姿勢が斜めになる → 姿勢をさらに安定させる必要がある。

・筒の高さ寸法が小さく、落下時たまごが底に当たってしまう(全高90mm)

結果:3m失敗

失敗から考察すると、

・ピンクの蓋、青い筒ともにネジ部が脱落し、青い筒でたまごを押しつぶしていた → ネジ部を増やす必要がある。

・落下中に姿勢が斜めになる → 姿勢をさらに安定させる必要がある。

・筒の高さ寸法が小さく、落下時たまごが底に当たってしまう(全高90mm)

構造変更2

2回目の落下実験の結果から、以下の改善を加えました。

・落下時、底突させず、重心をさらに下に持ってくるため、全長を30mm長くした。(全高120mm)

・落下の衝撃による脱落防止で、青い筒のネジ部を長くした。

・青い筒をたまごのサイズに合わせて交換できるように直径45,44mmサイズを用意した。

・姿勢を安定させるため、蓋に棒状の突起をつけ、さらに落下時、回転させることで安定させる。

・落下時、底突させず、重心をさらに下に持ってくるため、全長を30mm長くした。(全高120mm)

・落下の衝撃による脱落防止で、青い筒のネジ部を長くした。

・青い筒をたまごのサイズに合わせて交換できるように直径45,44mmサイズを用意した。

・姿勢を安定させるため、蓋に棒状の突起をつけ、さらに落下時、回転させることで安定させる。

落下実験3

3回目の落下実験を行いました。

結果:5.5m成功

8.4m成功

たまごが中の筒にかなり食い込んでいますが、割れずに成功しました!

たまごの大きさによっては、下からすっぽ抜けてしまい、外側の筒の底面にぶつかって割れてしまうので、内側の筒は何種類か用意する必要がありそうです。

材料を弾性フィラメントにしたため、何度落としても傷ひとつ付かず、再利用できたのがとてもよかったです。

結果:5.5m成功

8.4m成功

たまごが中の筒にかなり食い込んでいますが、割れずに成功しました!

たまごの大きさによっては、下からすっぽ抜けてしまい、外側の筒の底面にぶつかって割れてしまうので、内側の筒は何種類か用意する必要がありそうです。

材料を弾性フィラメントにしたため、何度落としても傷ひとつ付かず、再利用できたのがとてもよかったです。

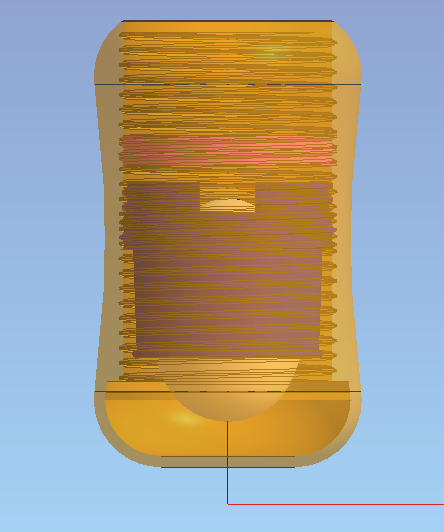

改良

さらなる記録更新のため、中の筒を写真のように変更しました。

落下実験4

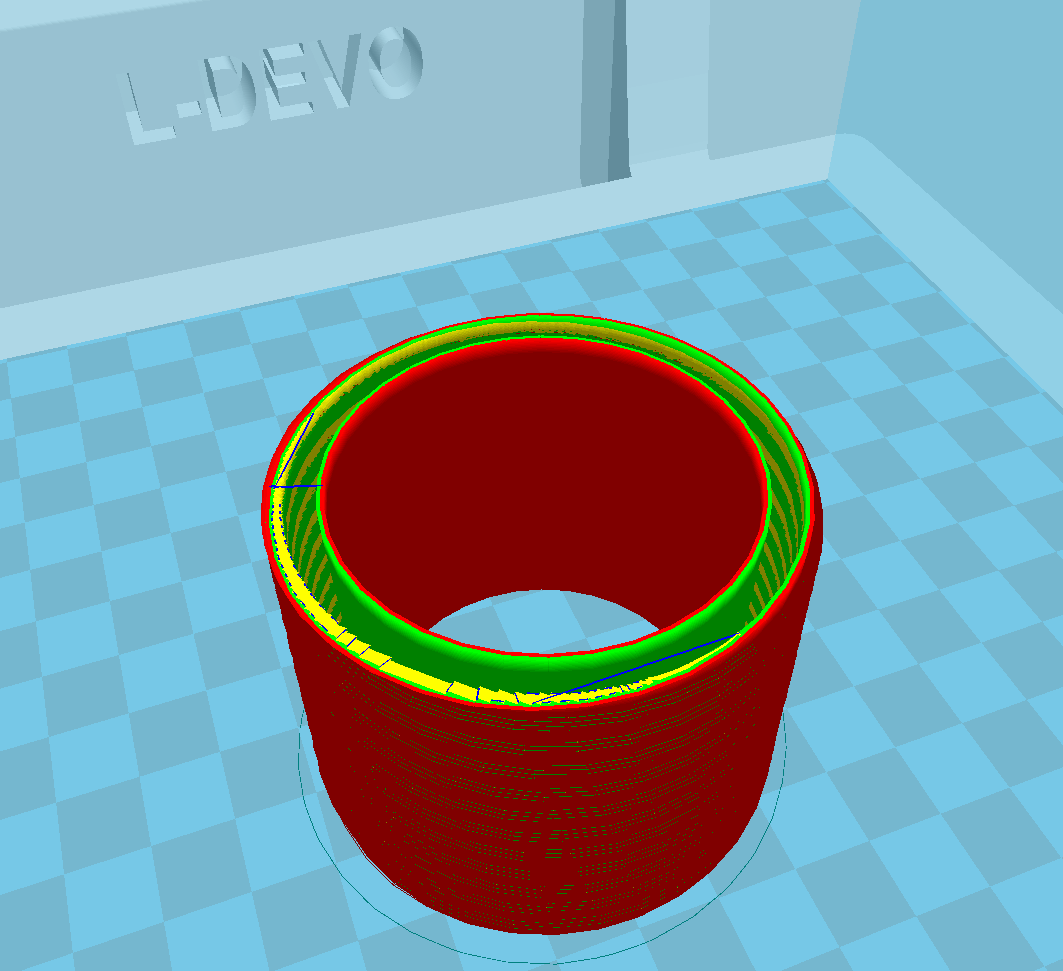

断面のモデルを見るとわかりますが、充填密度0で完全な中空形状で作成しています。

そのためやわらかく、手で触るとグニャグニャです。

この筒を使って再度落下実験を行いました。

結果:11m成功

たまごをやさしく包み込むようにしたおかげで記録が伸びました。

やわらかいフィラメントの特性と、3Dプリンターならではの形状がうまく活かせたかなと思います。

そのためやわらかく、手で触るとグニャグニャです。

この筒を使って再度落下実験を行いました。

結果:11m成功

たまごをやさしく包み込むようにしたおかげで記録が伸びました。

やわらかいフィラメントの特性と、3Dプリンターならではの形状がうまく活かせたかなと思います。

工具

最後になりましたが、工具を紹介します。

ねじ構造の筒を奥まで入れるための工具も3Dプリンターで製作しました。

電動ドリルとまではいきませんが、なかなかの使い心地です。

実は、筒をねじ込んでいくのが結構大変で、この工具なしには今回の構造は成り立たなかったかもしれません。

ねじ構造の筒を奥まで入れるための工具も3Dプリンターで製作しました。

電動ドリルとまではいきませんが、なかなかの使い心地です。

実は、筒をねじ込んでいくのが結構大変で、この工具なしには今回の構造は成り立たなかったかもしれません。