Day3の発表

<チームの取り組み>

介護施設内で転倒した際に自分でSOSをうまく発信できない高齢者に対して、危険を自動で認知する仕組みを構築する。①「何をつくったのか」「どう動かす・動くのか」

実演します!

②「それがどんな技術や仕組みで動くのか」という技術要素

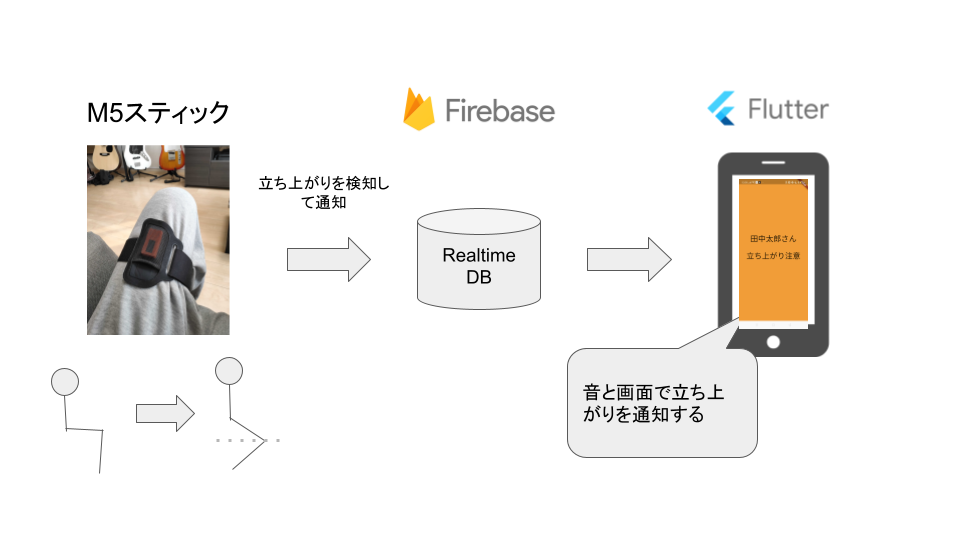

1. M5Stickを太ももに取り付けます。

2. 使用者が立ち上がった時、DBを介してアプリに通知されます。

3. アプリが音と画面で介護者に注意報を通知します。

Github

https://github.com/Yu-ko-Shimizu/StandUpDetection

③「そのサービスやものがあると、誰の、何がよくなるのか」

〇介護従事者の視点

・高齢者が動き出した情報をリアルタイムで受信できる

〇高齢者の視点

・(自分の意思とは関係なく)介護者に転倒リスクを発信できる

③ 現状 <介護従事者へのインタビューより>

■高齢者

・高齢者は、「立ち上がり」で転倒リスクが高い

・自分自身である程度動ける人の方が、転倒リスクが高い

・要介護度の高い人(=利用額の高い人)には、赤外線センサーを置いている

★転倒リスクの高い「自分で歩けて」「利用額の低い人」に対して対策が必要

・自分の手の届く範囲に、何かついていると勝手にとってしまう

・施設内では基本的に物を持ち歩かない

★手の届かない場所に、(何かを持たせるのではなく)本人に取り付ける必要

■介護従事者

・1人で高齢者8人をみている

・トイレ付添いをすると残りの人を見れない

・近くにいなくても、高齢者が動き出した情報がほしい

★手元で、高齢者の立上がり情報を受信する仕組みが必要

③ 介護従事者の視点 <転倒リスクの受信>

■SOSへの受信は、「転倒後」→「転倒前」へ

・高齢者の転倒リスク(立ち上がり)情報を近くにいなくても手元で受信

・介護従事者が「目を離す」時間を作り出すことができる

<理由>

・「ちょっと座って待っててね」が通じない高齢者が多くいる

・「立ち上がり」で転倒事故が多い

・介護従事者1人で、8人の高齢者を見る必要があり、1人の人に付きっきりになった際に、

他の人を十分にみるのがむずかしい

=高齢者の立ち上がりを検知する必要がある

=近くにいなくても、手元で情報を受信できると良い

=介護従事者の負担を少しでも減らす必要がある

③ 高齢者の視点 <転倒リスクの発信>

■SOSの発信は、「自分の意思」→「客観的な判断」へ

・センサーによる検知で、高齢者の転倒リスク(立ち上がり)を自動で検知

・本人の意思とは関係なく介護従事者に通知されるため、転倒に気づかないケースの減少が期待できる

<理由>

・ナースコールの押し方は、説明しても理解ができない

・そもそもナースコールの場所がわからない

=自分の意思でSOSへの発信は期待ができない

=センサーで機械的に検知するという代替手段が必要

③「そのサービスやものがあると、誰の、何がよくなるのか」

〇介護従事者の視点

・高齢者が動き出した情報をリアルタイムで受信できる

理由 (介護職員にインタビュー)

・高齢者は、「立ち上がり」で転倒リスクが高い。(椅子→歩行器具に移る際に、つかもうとして転倒)

・自分自身である程度動けると思っている人の方が、転倒リスクが高い。

=介護従事者の目の届かない範囲で、自分で立ち上がり、動き出してしまう

→介護者の「目の離せない」状況を生み出す

・危険な人には、マットやベッドに赤外線センサーを置いている。要介護度の高い人限定(利用額の高い人)

★転倒リスクの高い、「自分で歩けて」「利用額の低い人」に対して、のアプローチが必要。

=立ち上がりの検知 & 安価なツール

メンバー紹介

*メンバー

・五十嵐さん

・木村さん

・サエ

・清水さん

これをつくった動機(Day2の中間発表までに記入)

*Day1で取り組むことになった課題・アイディアをこちらに書いてください。

1.例:出会い

浜松でこんな人と出会ったのがきっかけとなった

2.12月3日(木)アイディア出しをした

■Webカメラから、脈拍をとる

・5~10秒くらいで正確性あり

・一瞬でもとれる

・とる部位は顔

■家電のセンシング

・電力波形を把握する

・どこまで取るか→家電をどこまで使うか

■木村さん

・すぐに形にするというよりかは、あと一歩で形になるというところを詰めていければいい

・ナースコール以外の部分で、電気的なものを仕組んでいく方向性

■次回までにやること

・使うシーンの想定:徘徊・お風呂・転倒(入浴介助がない場合もある)、ずり落ち

・シーンの要因:例:転倒だったら、ベッドから落ちる

・技術の検討

■決まったこと

・使うシーンの想定:転倒

・5~10秒くらいで正確性あり

・一瞬でもとれる

・とる部位は顔

■家電のセンシング

・電力波形を把握する

・どこまで取るか→家電をどこまで使うか

■木村さん

・すぐに形にするというよりかは、あと一歩で形になるというところを詰めていければいい

・ナースコール以外の部分で、電気的なものを仕組んでいく方向性

■次回までにやること

・使うシーンの想定:徘徊・お風呂・転倒(入浴介助がない場合もある)、ずり落ち

・シーンの要因:例:転倒だったら、ベッドから落ちる

・技術の検討

■決まったこと

・使うシーンの想定:転倒

2.12月5日(土)アイディア出しをした

■監視カメラについて

・見守りカメラ(製造は中止、注意事項が山ほどある)

■湯舟の中にシート

・おぼれを防止する

■ウェアラブル端末について ←使いやすいかも?

・センサー

・異常を検知

・介護施設ではあまりまだ導入されていない

・病院でいうところの患者タグの代理的な利用は?

■普段ユーザーが身に着けてるものにセンサー等をつけるのは?

<お年寄りを想定>

・万歩計

・お守り

・孫の写真

・飴の袋

・杖

■感知する場所

・靴

・見守りカメラ(製造は中止、注意事項が山ほどある)

■湯舟の中にシート

・おぼれを防止する

■ウェアラブル端末について ←使いやすいかも?

・センサー

・異常を検知

・介護施設ではあまりまだ導入されていない

・病院でいうところの患者タグの代理的な利用は?

■普段ユーザーが身に着けてるものにセンサー等をつけるのは?

<お年寄りを想定>

・万歩計

・お守り

・孫の写真

・飴の袋

・杖

■感知する場所

・靴

■表現の仕方・発表の魅せ方について

・介護役と患者役に分かれて、患者役がSOSを発信した時に、介護役に何か通知がいくようにみせる。

実際に離れた場所にいても、SOSを感知でいることをアピール

3.経過報告 (メンター相談)

■解決したい課題

・介護施設内で転倒した際に自分でSOSをうまく発信できない高齢者に対して、危険を自動で認知する仕組みを構築する。

■つくるものの説明

・センターをつけて、自動的に認知。

・センターをつける場所やモノとしては、ウェアラブルウォッチ、靴、杖、お守り 等を想定。

(お年寄りが普段身に着けるものは?)

〇技術のアイディア

・M5Stickの活用を検討(試作品つくれるかも)

・介護施設内で転倒した際に自分でSOSをうまく発信できない高齢者に対して、危険を自動で認知する仕組みを構築する。

■つくるものの説明

・センターをつけて、自動的に認知。

・センターをつける場所やモノとしては、ウェアラブルウォッチ、靴、杖、お守り 等を想定。

(お年寄りが普段身に着けるものは?)

〇技術のアイディア

・M5Stickの活用を検討(試作品つくれるかも)

・Webカメラの脈拍検知の技術活用を検討

・家電のセンシング技術活用を検討

■現状の想定

・エムゴスティックを使って、普段身に着けるもの(人ごとに変わると想定)に検知し、アプリに飛ばす

・家電のセンシング技術活用を検討

■現状の想定

・エムゴスティックを使って、普段身に着けるもの(人ごとに変わると想定)に検知し、アプリに飛ばす

3. 技術要素

【家庭で簡単に作れる転倒検知システム(案)】

M5Stickをウェアラブルデバイスとして取り付け(充電問題)→M5Stick内部の加速度情報を使って転倒を検知する

→BLEもしくはWifiで情報飛ばす

→携帯に転倒したことを通知(簡単なアプリ)

4.メンターに相談したいこと

■メンターに助言を求めたい内容

・上記を想定しているが、(客観的にみて)実現可能性はどれくらい?

・ぱっと見の課題は?

・24時間ウォッチすると仮定すると、充電の問題はどう考えればいい?

・

・上記を想定しているが、(客観的にみて)実現可能性はどれくらい?

・ぱっと見の課題は?

・24時間ウォッチすると仮定すると、充電の問題はどう考えればいい?

・

4.メンターからのアドバイス

竹村さん転倒検知を加速度を使って転倒する瞬間を取ろうとしたことある。

手をふっているか、転んでいるか見極め難しい

・アップルウォッチを使って、転倒検知はある

★転倒する場所・人・時間を考える

データをためれば、予知できるかも?

・加速度を検知してクッションを考えている例ある

・バッテリーモジュール使えば、大容量

手をふっているか、転んでいるか見極め難しい

・アップルウォッチを使って、転倒検知はある

★転倒する場所・人・時間を考える

データをためれば、予知できるかも?

・加速度を検知してクッションを考えている例ある

・バッテリーモジュール使えば、大容量

・歩行に不都合がある人は歩行器を使っている人はいる。

重心が傾いているところを検知する。

歩行者器具を使ってみる。

重心が傾いているところを検知する。

歩行者器具を使ってみる。

・介護施設現場からヒアリング

・ウェアラブルは、つけるメリットが必要

高齢者がつけたいもの。入れ歯髪飾り

・つけない選択肢はカメラ1つで部屋をみる

高齢者がつけたいもの。入れ歯髪飾り

・つけない選択肢はカメラ1つで部屋をみる

つくりかた・やったこと

1.介護従事者へのインタビュー①

## 転倒について転倒するということは転んで寝たきりになるということにつながる。

寝たきりになったら治らないので転倒することをすごい気を付けてみている。

365日見るのはすごい大変なことなので、寝て起きる時とか動くときにわかれば一番良い。大体転倒するのはうごきはじめが一番多い。

車いす、椅子、ベッドから動き始めがわかれば一番良い。## 転倒が起きやすい状況について一人ひとり一つの部屋に寝ている。

自分の部屋で勝手に一人で起きることはよくある。

ホールで動く場合は何人か見たりすることができる。大きいけがは部屋で一人が多い。ホールで怪我する人は大した怪我にならない。

部屋は大けがになる

寝たきりになったら治らないので転倒することをすごい気を付けてみている。

365日見るのはすごい大変なことなので、寝て起きる時とか動くときにわかれば一番良い。大体転倒するのはうごきはじめが一番多い。

車いす、椅子、ベッドから動き始めがわかれば一番良い。## 転倒が起きやすい状況について一人ひとり一つの部屋に寝ている。

自分の部屋で勝手に一人で起きることはよくある。

ホールで動く場合は何人か見たりすることができる。大きいけがは部屋で一人が多い。ホールで怪我する人は大した怪我にならない。

部屋は大けがになる

2.共同開発

取り組んだ内容の紹介や苦労したことなど(Day2終了時までに記入)

*本日の開発時間で行ったことを記入してください

ex: コーディングをしてwebページを作成した