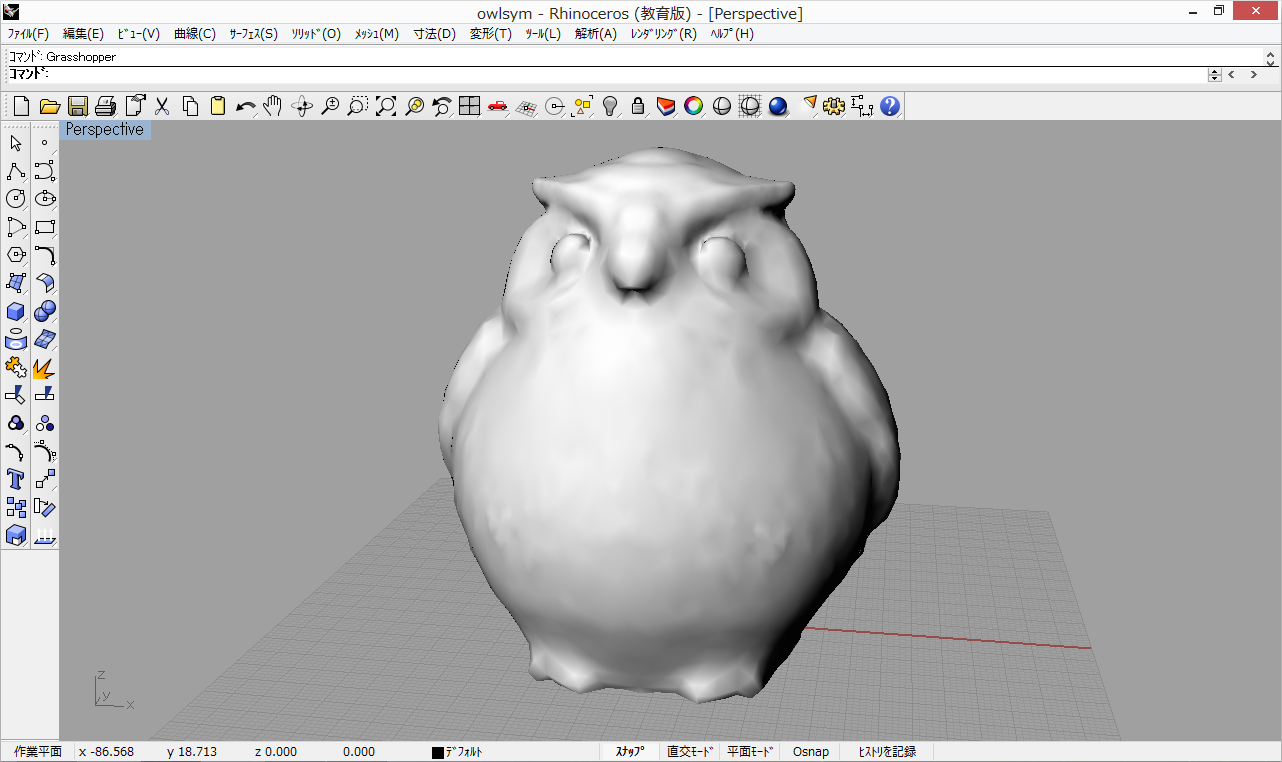

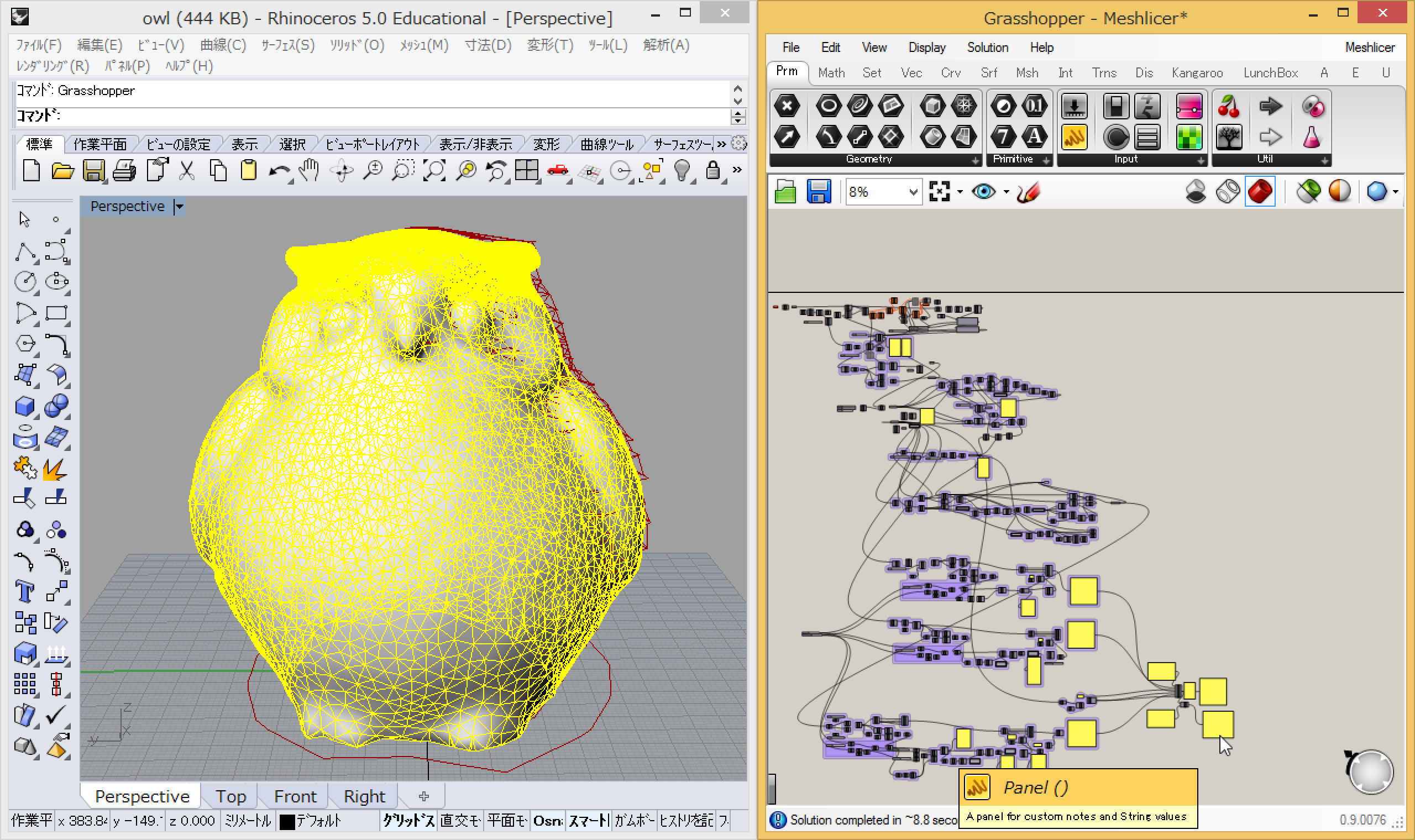

1.データを用意する

メッシュ状にプリントしたいデータを用意する。

自分でモデリングしても、3Dデータ共有サイトなどからダウンロードしても良い。

Data from http://www.thingiverse.com/thing:452320

注意

Meshlicerは開発中のため、現在は筒のような一続きの枝分かれしないものしか、Meshlicerでスライスができないので注意。

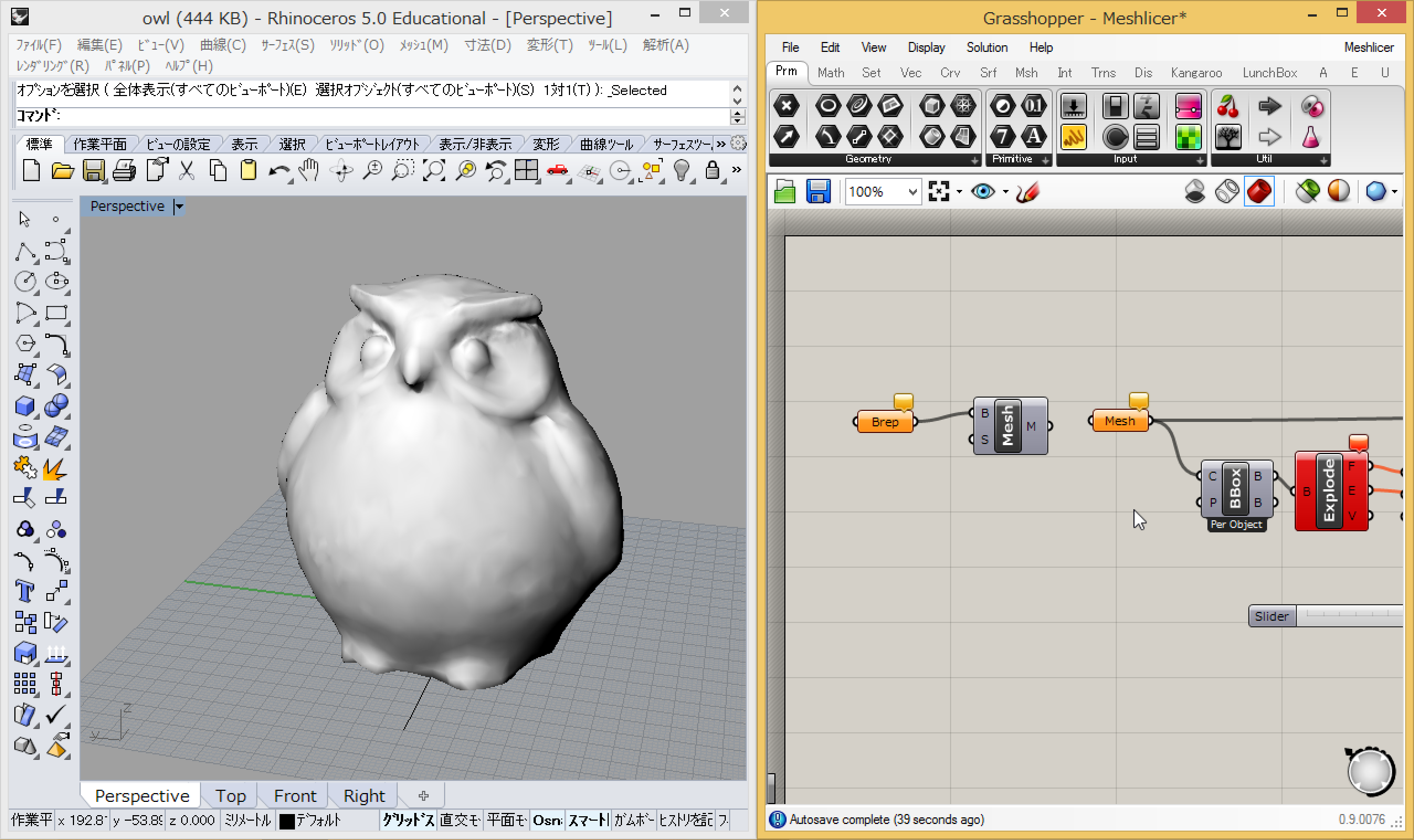

2.Meshlicerを使ってスライスする

Rhinocerosという3DCADソフトのプラグイン、Grasshopperで作成されたMeshlicerというソフトに、用意した3Dデータを読み込み、3Dデータをメッシュ状にプリントできるGcodeを生成する。生成したGcodeは、テキストファイルとして保存する。

Meshlicerはこちらから → http://xfs.jp/dG4SCc

※Hoopsnakeというコンポーネントを使用するので、ダウンロードしておいてください。

Gcodeとは...

3Dプリンターで用いられている、プリンターのヘッドをどこへ動かすか等という命令を表すテキストデータ。切削機、CNCなどにも使われている。人間にも簡単に読み書きができる。

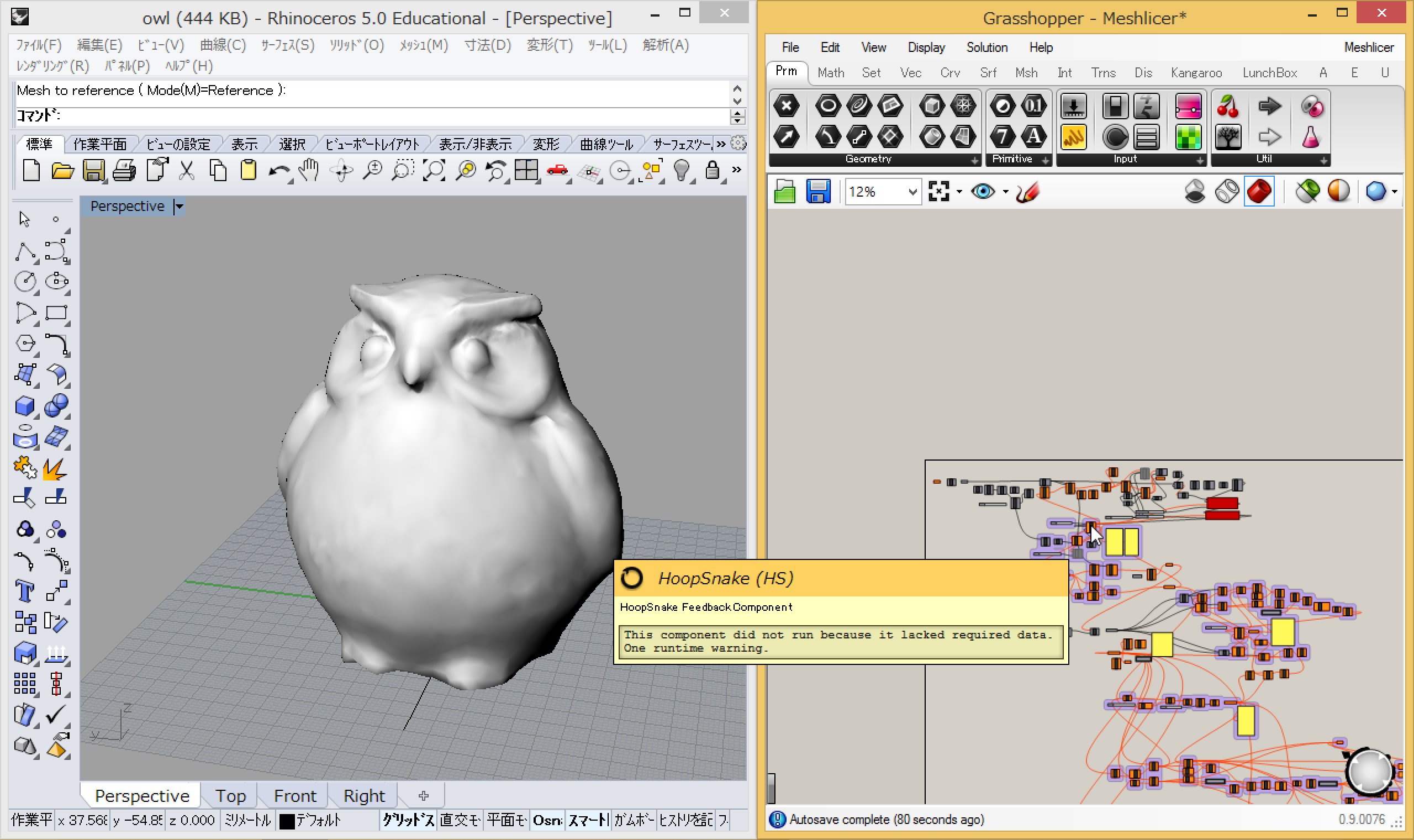

スライス方法①

1.Rhinocerosで、スライスしたい3Dモデルを開く

2.Grasshopperを開き、Meshlicerのデータを開く

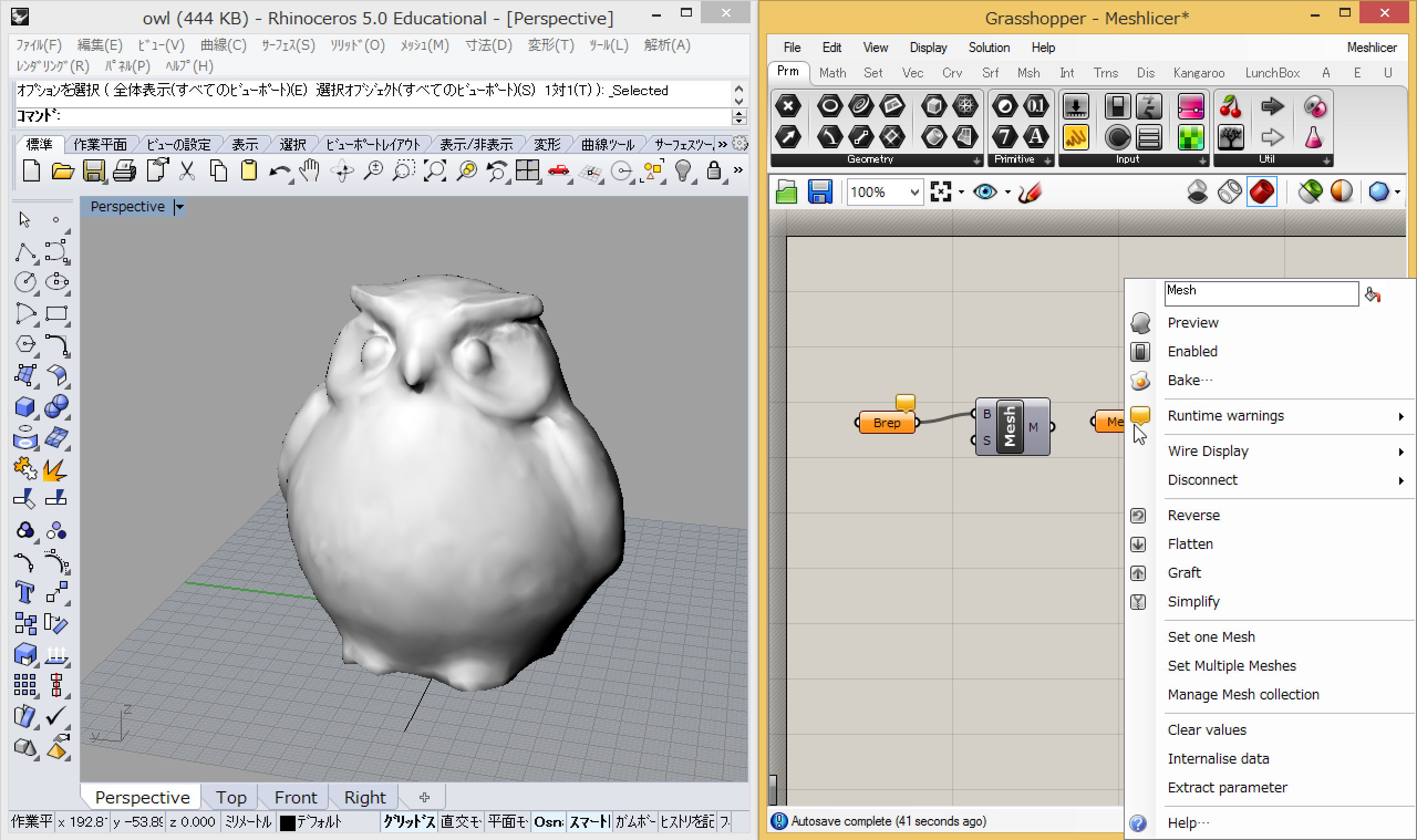

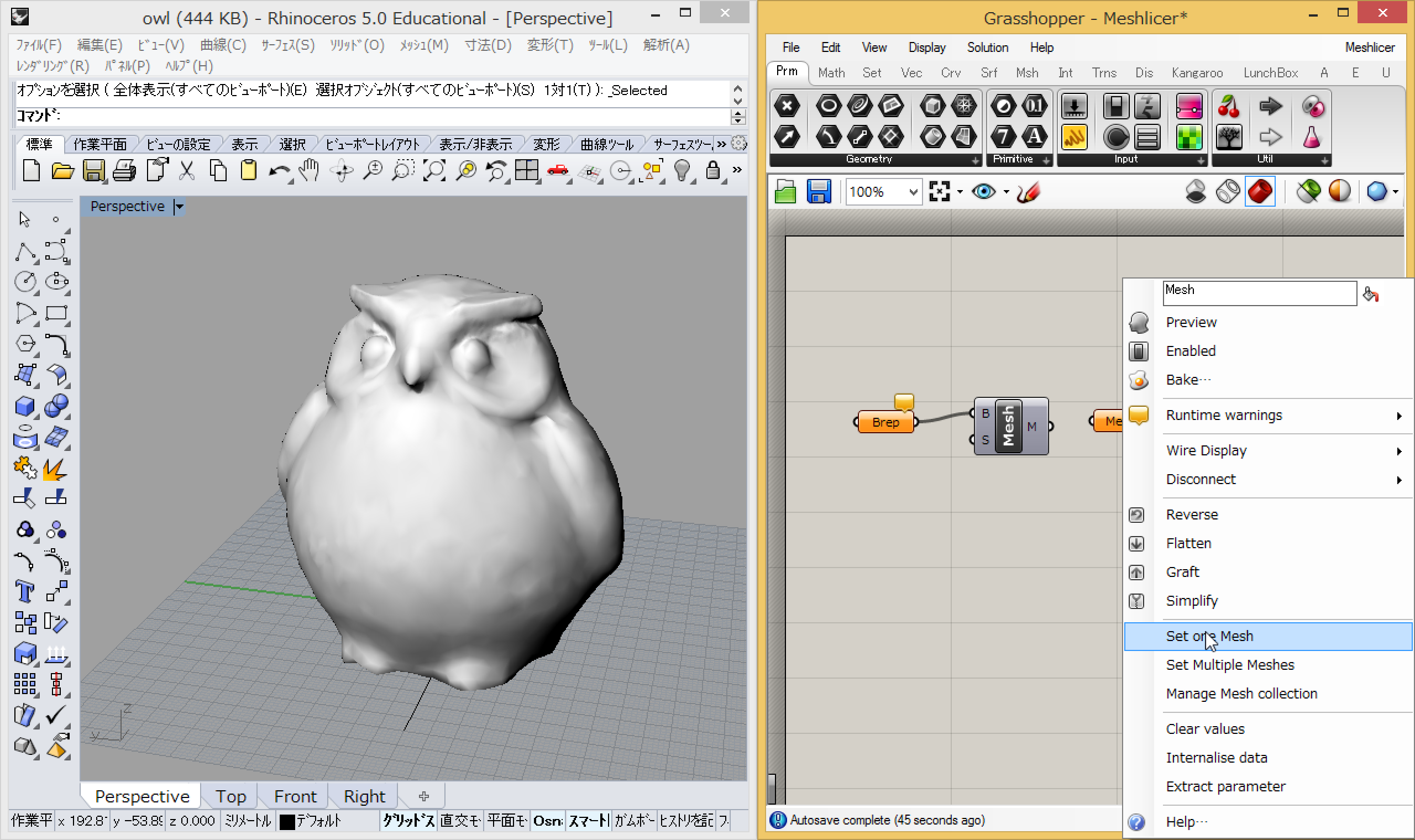

3.3DデータがポリサーフェスであればMeshlicerの一番左上にあるBrepを右クリックし「Set one Brep」を、メッシュであればその右にあるMeshを右クリックし「Set one Mesh」を選択し、Rhinocerosの3Dデータを選択して、GrasshopperにRhinocerosの3Dデータを入れる

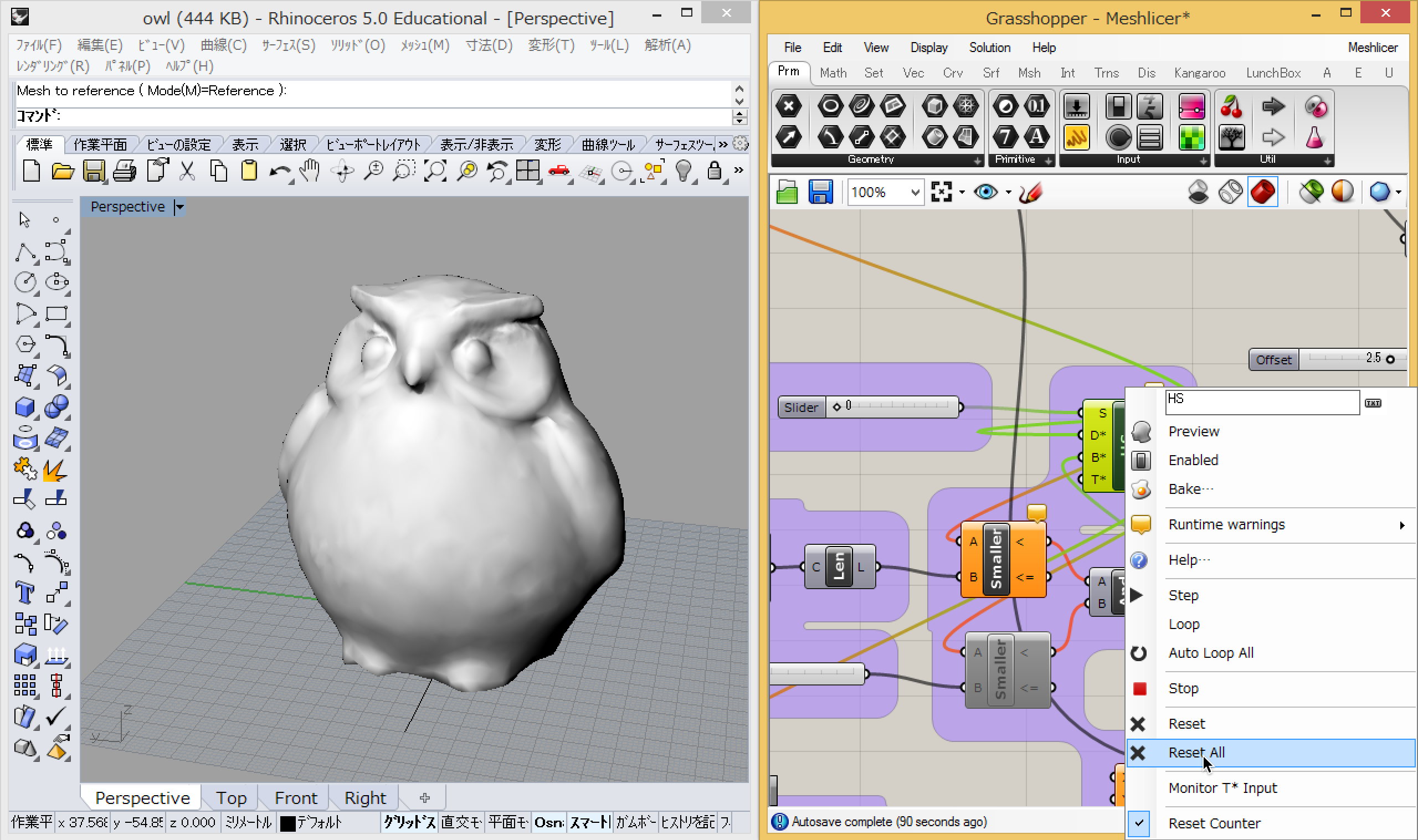

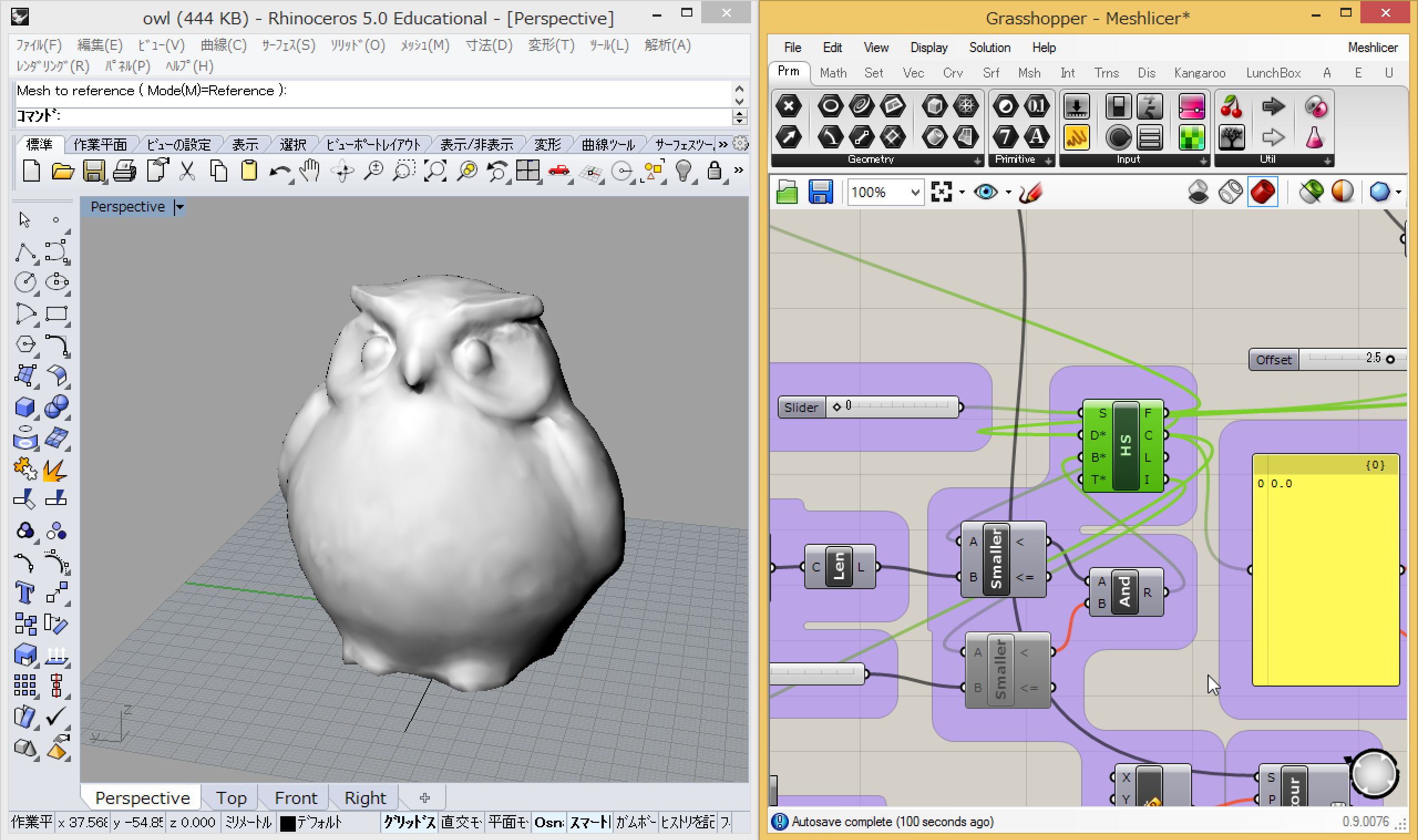

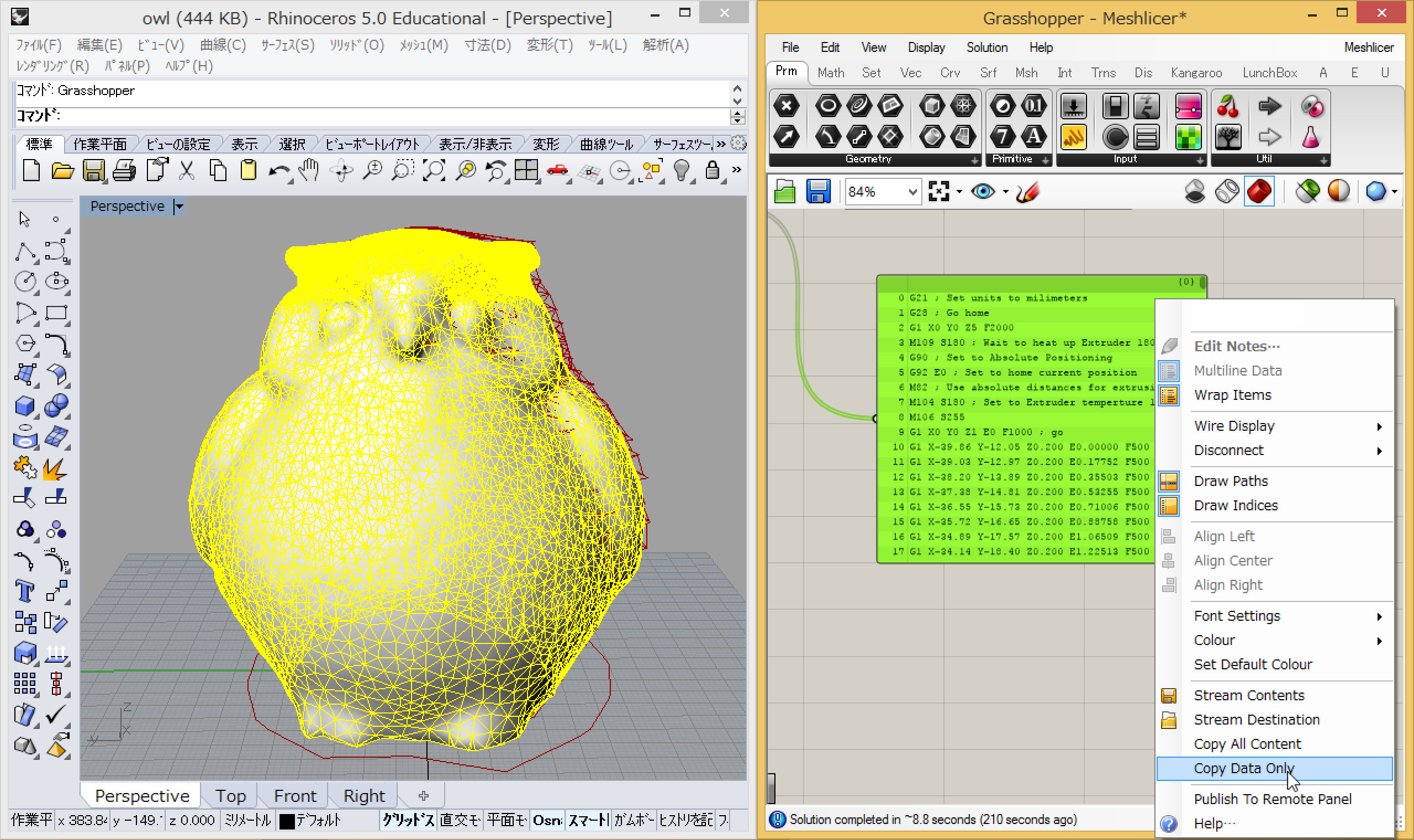

スライス方法②

4.画面中央付近にある、Hoopsnakeというコンポーネントを右クリックし「Reset All」をクリックし、中身を空にする。

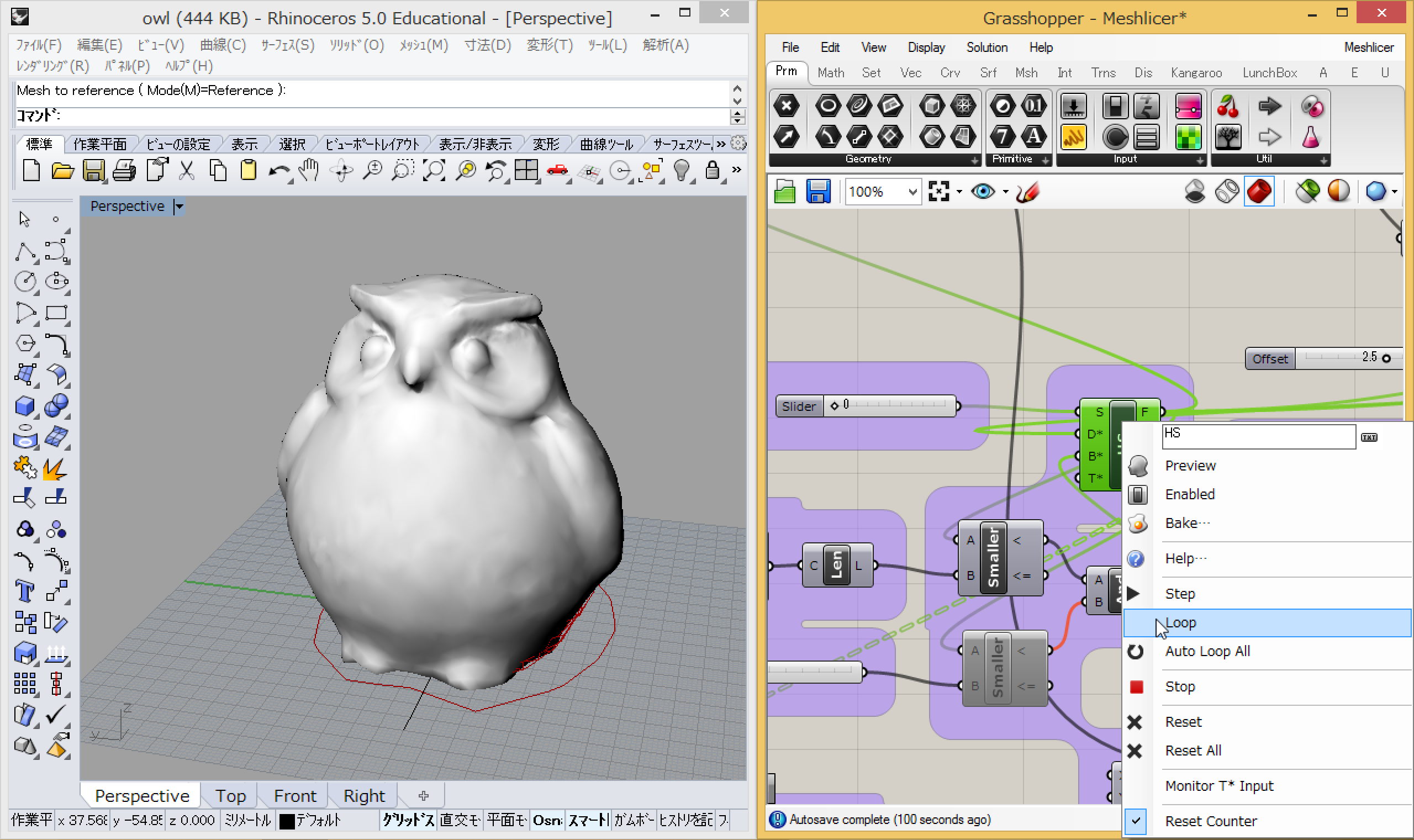

5.Hoopsnakeを右クリックし、「Loop」をクリックすると、XY軸の変化が大きいほどZ軸の単位が小さくなるように計算しながら、メッシュ状にプリントするGcodeが生成される。

6.画面右下にあるPanelの中のGcodeをコピーし、3Dプリンターに送信する。

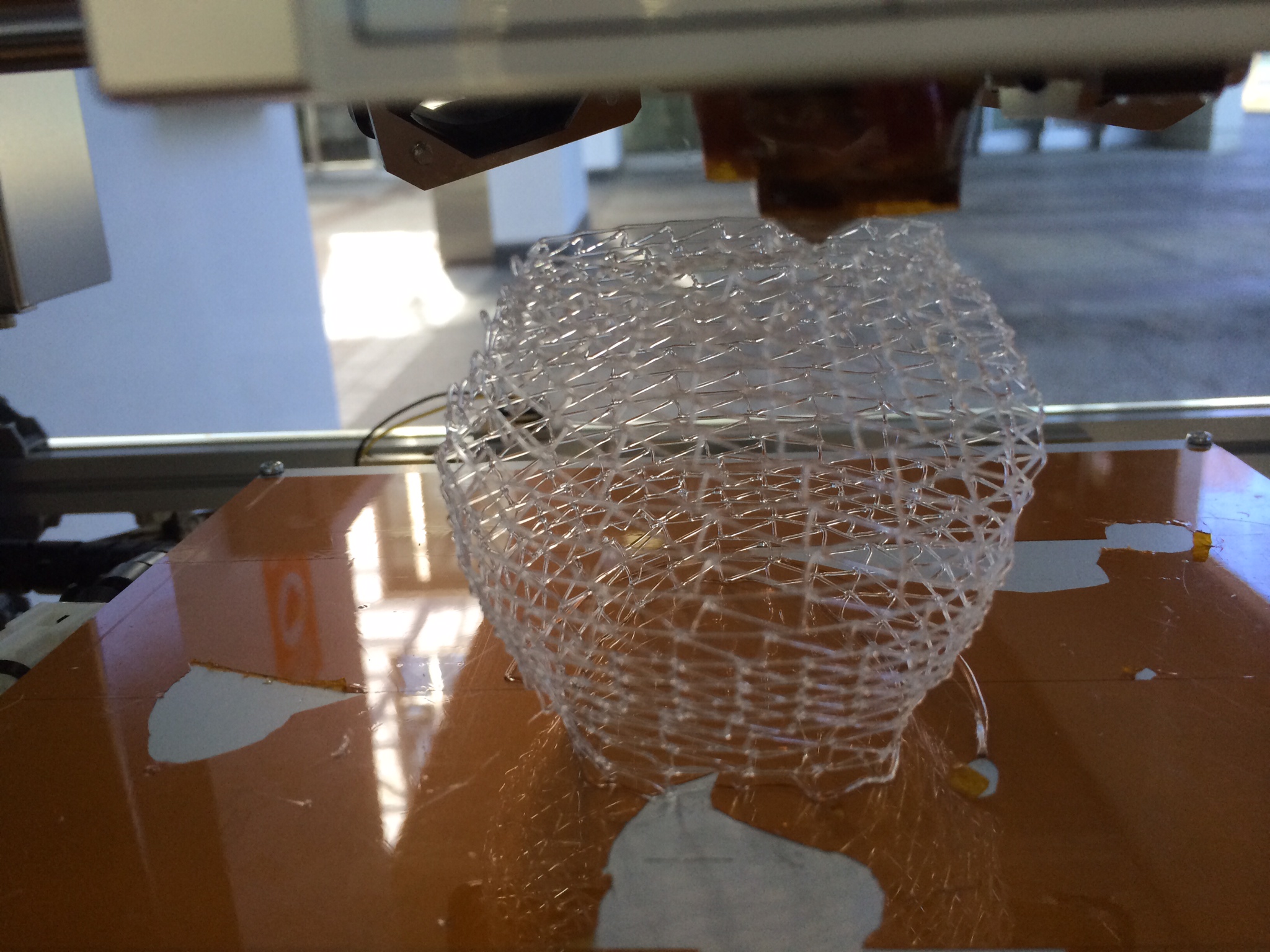

3.3Dプリント

3Dプリンターでプリントする。Gcodeを3Dプリンターを動かすソフトで読み込み、プリントボタンを押す。

4.完成

完成。

5.比較

通常の設定でプリントしたモノと比較する。

時間:通常のものは2時間20分かかり、Meshlicerで出力したものは40分と、約1/4の時間でプリントできたことになる。

重さ:通常のものは約24g、そしてMeshlicerで出力したものは約3gと、1/8の重さでプリントできたことになる。

Meshlicerを使用すると、少ない時間、材料で、ある程度の形状が把握できるようになる。