Part:1 ”素晴らしい”楽器とは?

去年と引き続き中高生の部は「楽器」がテーマというわけだが、今年は「Sound FABulous(素晴らしい、驚異的etc.などの意)」ということで、去年で使用した電子回路系は用いず、3Dモデリング&プリントで挑戦してみる。

2. アイデアを固める

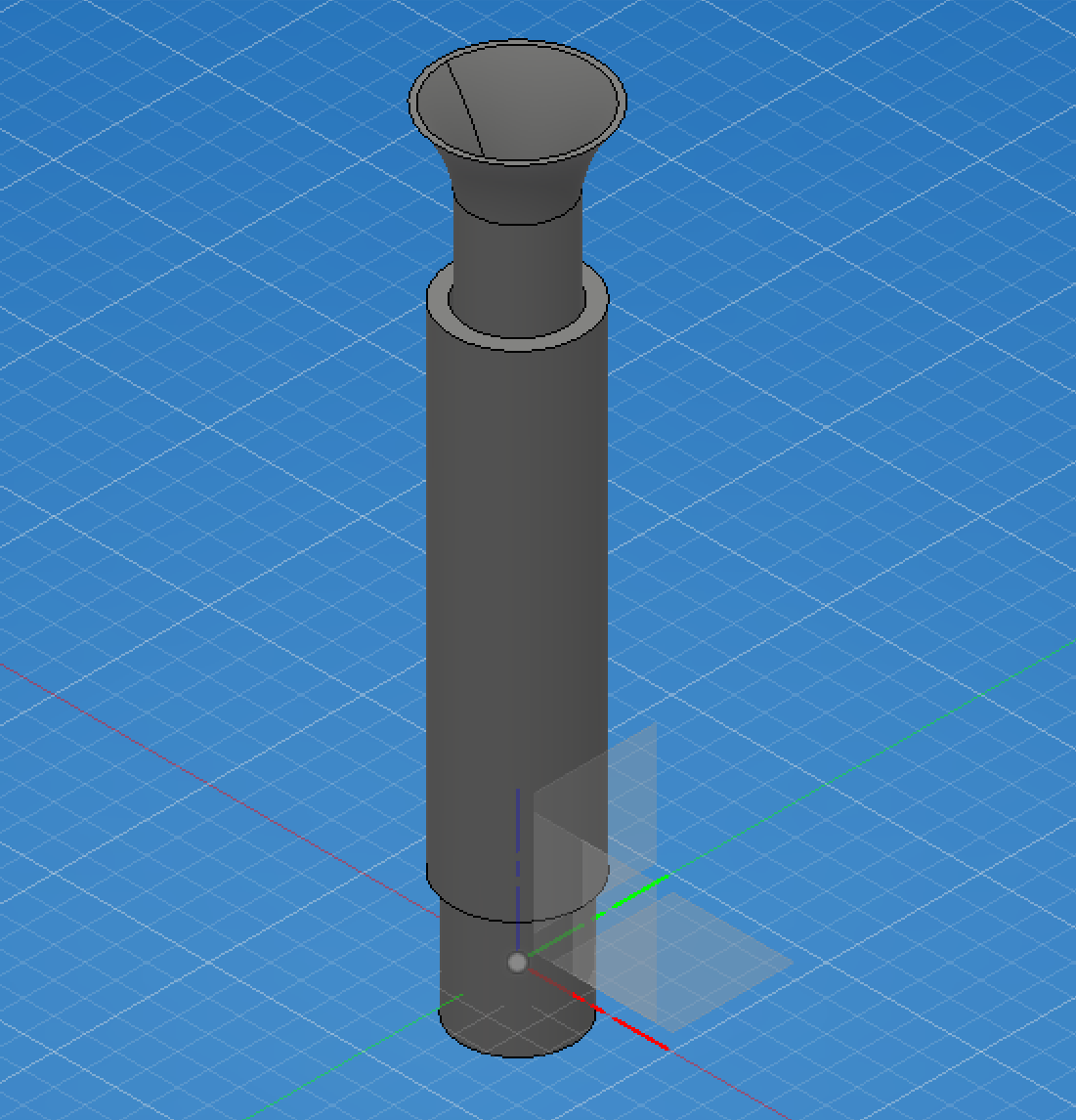

まず、リコーダの構造に注目してみた。

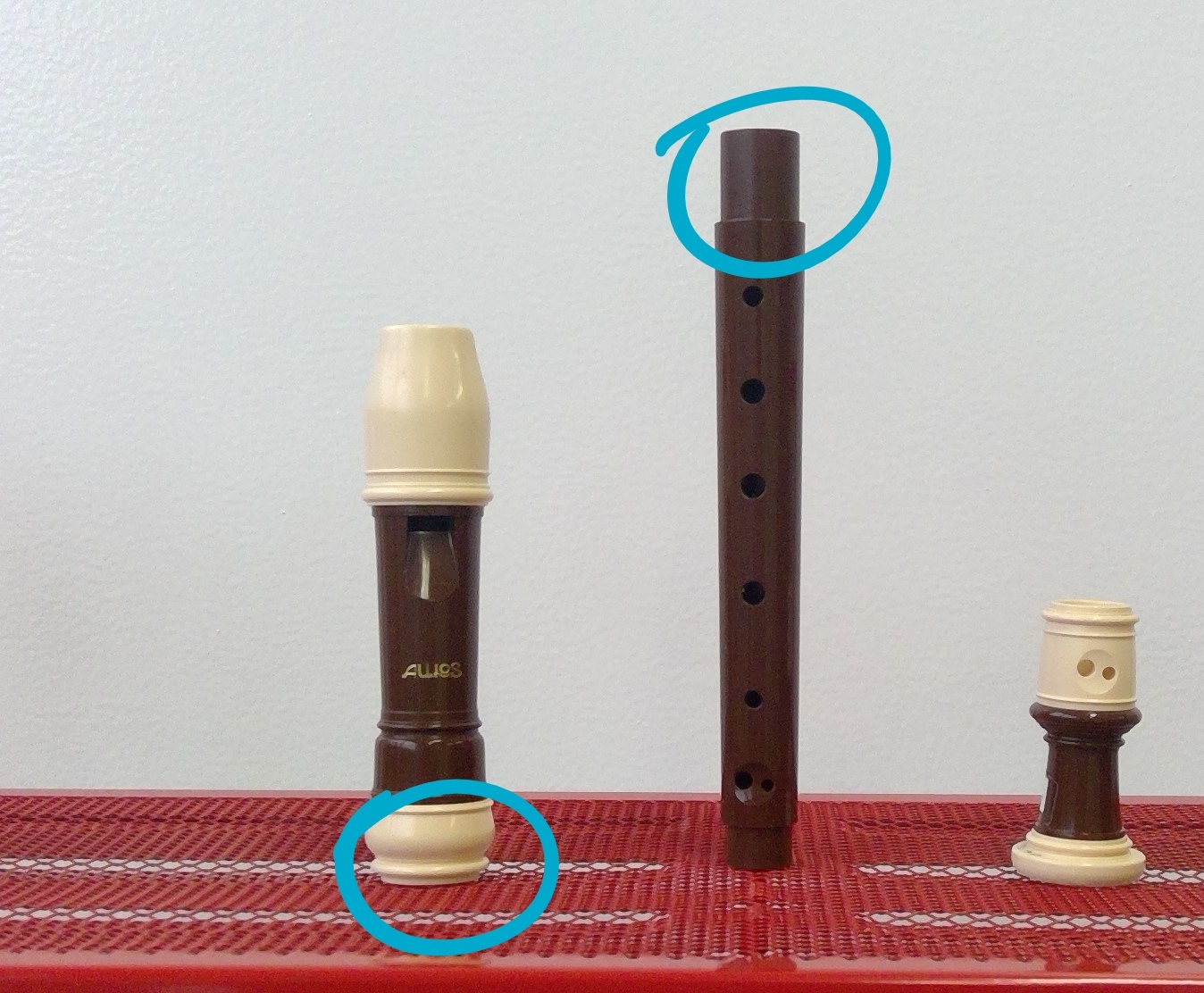

リコーダのは図のように分解することができ、ここから管を掃除することができる。また、分解することで、より小さく収納することができる。

この分解機能と3Dプリンターをあわせて、何処かの部分に合体することで、新しい楽器を作り出そうと思う。

ただ、新しい楽器とは言ってもリコーダーを使っているので、リコーダーの音色を残し、何処か懐かしい音で奏でる楽器を目指して行きたいと思う。

Part:2 リコーダーの構造解析

早速、リコーダーを生まれ変わらせる様な、オリジナルパーツの製作に取り掛かる訳だが、その前にリコーダー単体の音(振動)の発生方法や場所など、準備段階で調べなければいけない事をまずはやっていく。

リコーダーは何処から音(振動)が発生しているのか?

これを行うことで、既存リコーダーのどこが振動を発生させる(音を出す)部品かを判定し、その部品を残し、それに合わせて独自の部品を作成する。

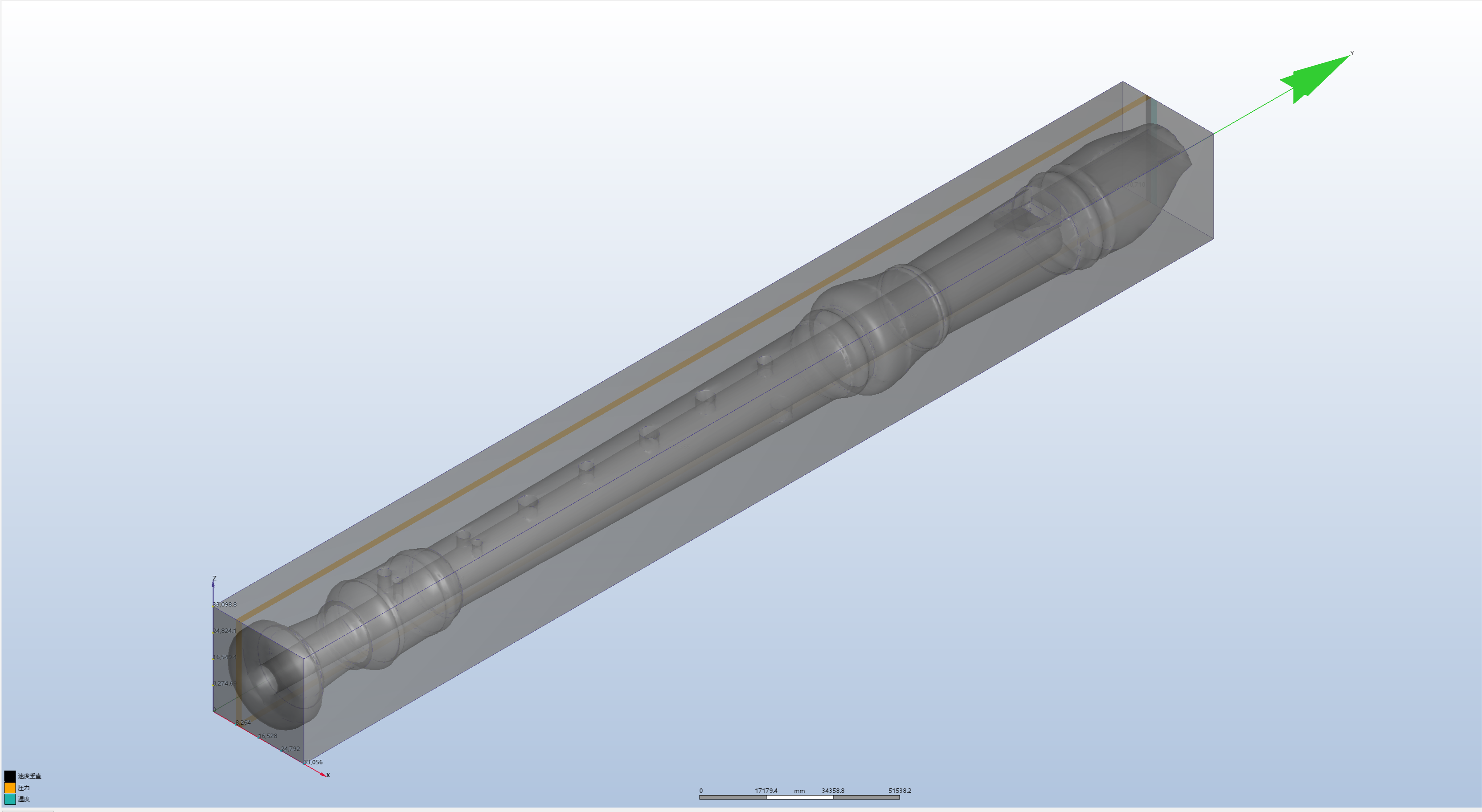

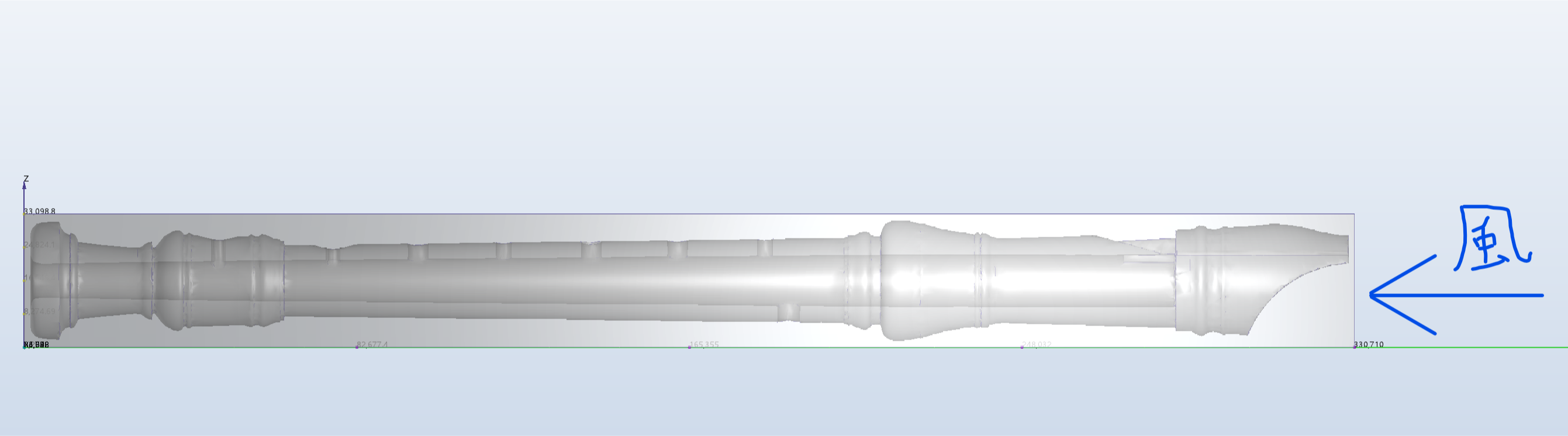

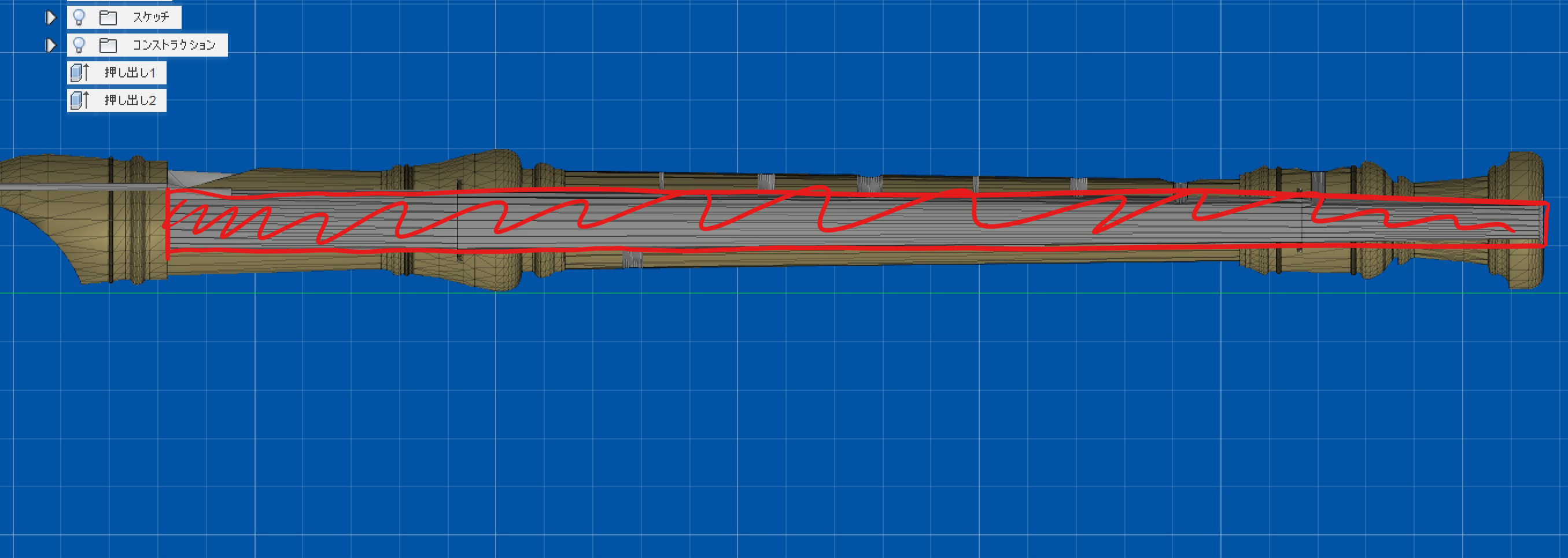

- 今回は流体解析にはCFD2018を使用し、どの箇所で乱流が発生しているかで判定する。またリコーダーのモデルデータはこちら(By ArturoV)のデータを使用した。

- データの都合上、箱内に一方に風を送り込むことで吹いている状態を再現した。

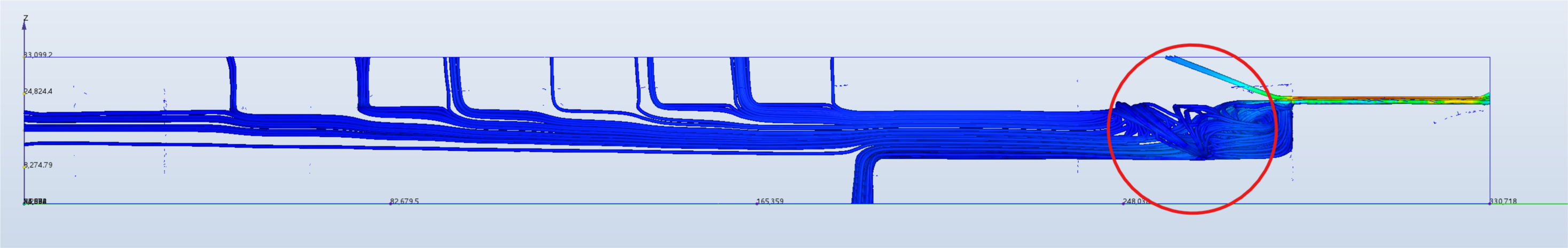

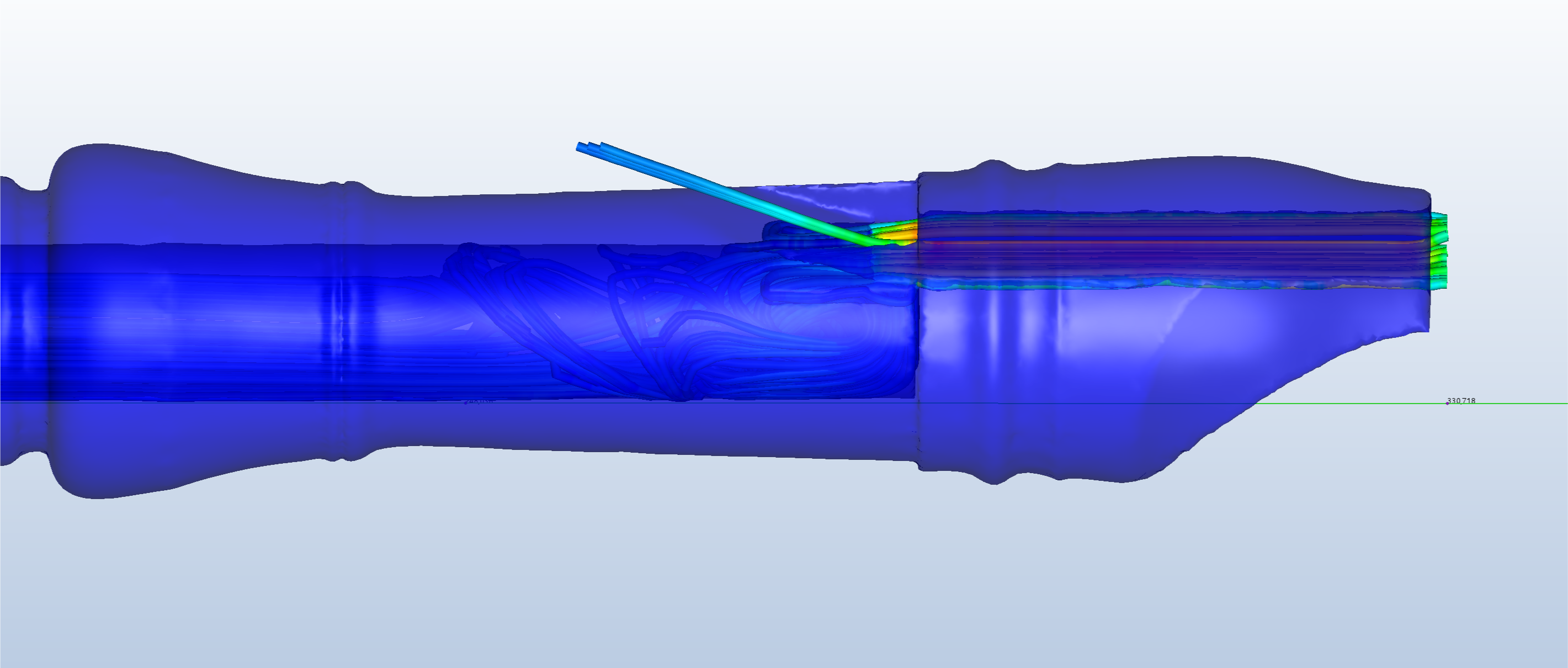

結果として、リコーダーの一番上部分(頭部管)で乱流が発生していることが分かり、ここを残せば良いことが分かった。

どうやってリコーダーを改造するか?

解析によって、リコーダーの頭管部が振動を起こす部分と分かった。そこで、イメージとして挙げた、「リコーダーの音色を残しつつ、全く違う楽器を作る」を実現するために、様々な演奏方法を考えた。

そして、トロンボーンの様に管を伸び縮みさせ、音を変化させる方法を採用した

Part:3 ジョイント部分の作成

取り敢えず改造方法が確定したが、その前に頭管部と制作パーツのジョイント部分を作成する。

ジョイント部分の計測

写真からもわかる通り、頭部管はメス、中部管はオスのコネクタになっている。ここの寸法を測ってモデリングする。

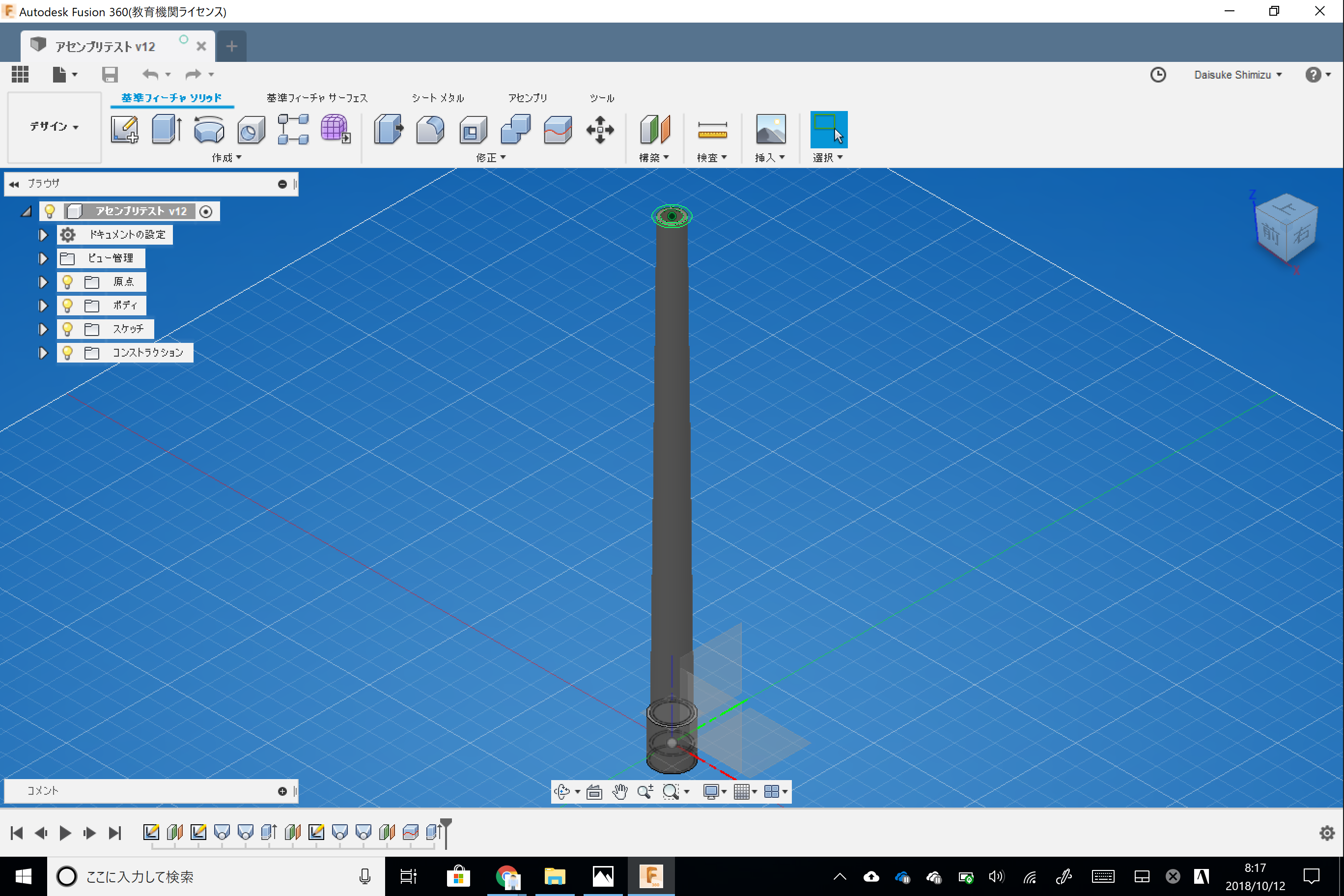

モデリングには、Fusion 360を使用した。

他にも、3Dスキャナーによるモデリングも検討したが、部品が小さいことや寸分の狂いも許されない上、手元にあるのは3D Systemsの「Sense」しかないので計測を行うことにした。

プリントと微調整

しかし、単に寸法を入れて印刷するだけでは、FDM(FFF,熱溶解積層方式)3Dプリンター印刷方法の性質上、印刷時に、フィラメントが膨張する為に、設計寸法よりも少し大きくなりリコーダーにはまらない。

しかし、設計寸法を小さくしすぎると、これもリコーダーにはまらない。

つまり、大きすぎず小さすぎない、ぴったりなパーツを要求される。

プリントにはXYZPrinting DaVinci mini wとMUTOU MF-1100を用いて、トライ&エラーを重ねながら、不良箇所を何回も修正し、最終的にぴったりとはまる、要求通りのパーツを作成することが出来た。

Part:4 変音部の製作(前編)

ジョイント部分が完成したら、今度はこの楽器の要というよりは本体のオリジナルパーツの製作に入る。

作成するパーツについて

今回のプロジェクトの要点を整理する。

- 省スペース性:リコーダーの収納ケースに入る大きさ

- 演奏性:既存のリコーダーは1オクターブ+6音吹く事が出来るので、これを維持もしくは上回る様にしたい。

- 3Dプリンターのみ:ジョイント部分等は全て3Dプリンターで作成する。

- 演奏方法:管の長さを変えて音を変える。

リコーダー内部の特徴

リコーダーのシミュレーションをしている時に気づいたのだが、頭部管から足部管にかけて、図のように足部管にかけてどんどん狭くなっている。

試しに、円柱の管を作成してみると音が高くなった。

つまり、円錐状の管にすることで、音が低くなるのではないかと思う。

試作第1号

とりあえず、今回の要点を満たすように試作品を作ってみた。

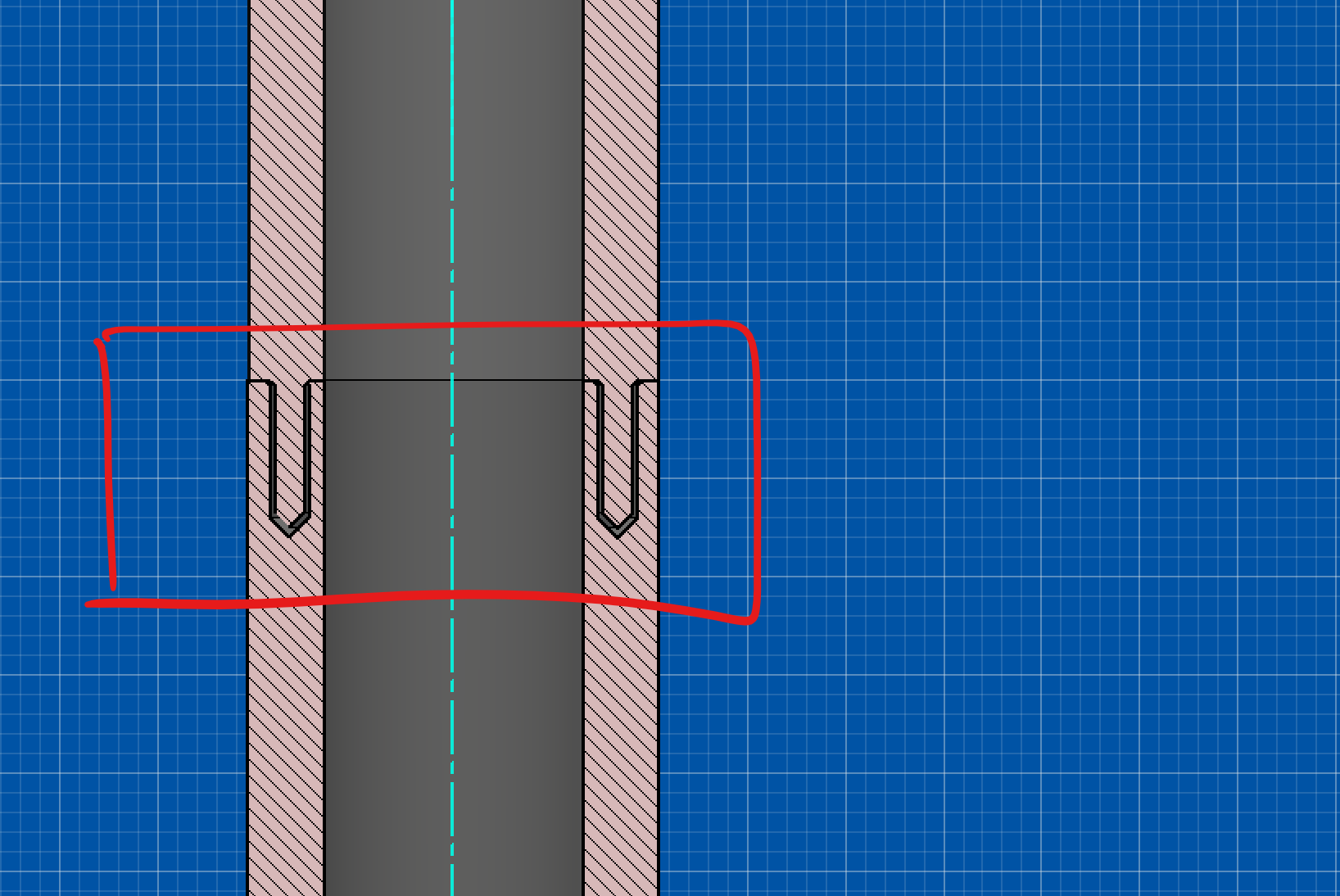

概要として、2つの部品から構成されており、下部分がリコーダーとのジョイント部品で上部品を上下させることによって、管の長さを変え、音を変化させる仕組みになっている。

Oops! Something happened.

ということで、早速この部品を印刷する。

しかし、MF-1100の方で問題が起こった。

前記の通り、このパーツは2つの部品から構成されていて、一回の印刷で2つとも印刷するようにデータを作成していた。しかし、少し放置して様子を見に来ると、造形物は倒れ、ベッド上はフィラメントが絶えずノズルから出ており、それはそれは恐ろしい状態になっていた。

フィラメントの反り具合

試しに転倒防止のラフトを広くしてみたが、やはり倒れてしまった。

印刷を観察していると、印刷中にノズルに造形物が接触していることが確認できた。

恐らく、使用フィラメントがABSのため、一方の部品を印刷中にもう片方が急激に冷やされることにより一部が反り、それが最終的にノズルに接触しているのではないかと推測した。

しかし、保管にPLAなどの他フィラメントがなく、一つの部品だけ印刷しても、品質が芳しくない為、MF-1100の使用を断念せざるを得なかった。

失敗と再制作

そんなこんなで、DaVinci mini w で印刷を続行し、無事造形することが出来た。

しかし、想像よりも音の変化が少ないため、再設計を余儀なくされたのだが、この「音が変わらない問題」について、私は頭を悩ませることとなった。

Part:4.5 苦難と挫折

正直言って、発案当時は「リコーダーは単純な構造だ」と思っており、機能を拡張したり見た目をもっとトロンボーンっぽくする他の部品も同時進行で作成していた。

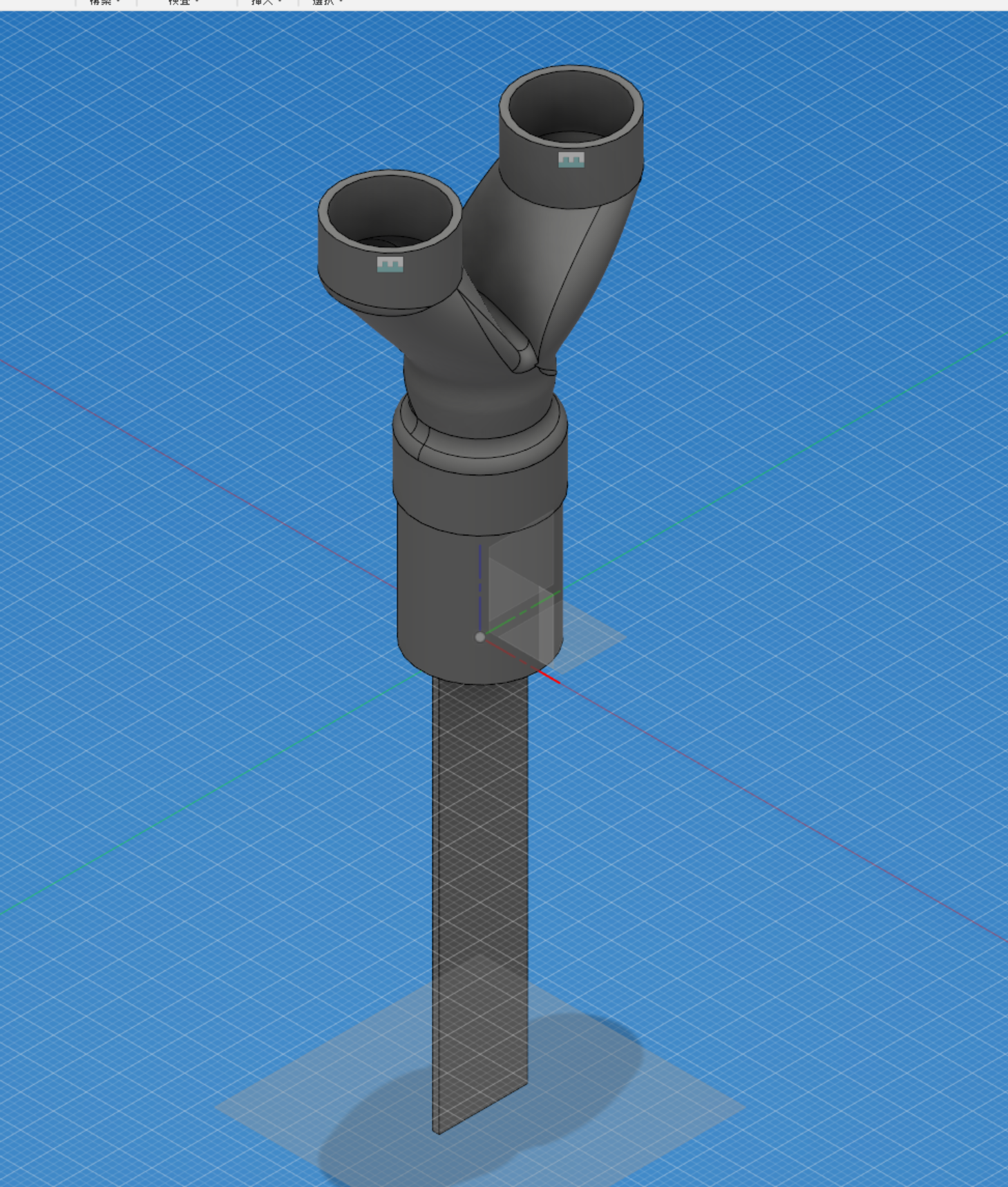

試作品1,分割管の作成

リコーダーで和音を奏でられる様にしようと考えた、このパーツ。

管を途中で分割した後くねらせて上下に配置し、2音で演奏しようと考えたが、何度やっても1音しか出ず、頭部管に挿入する仕切りを入れたものの改善せず、結果として没になってしまった物。

(実は、これをこのプロジェクトの目玉にしようと思っていた。)

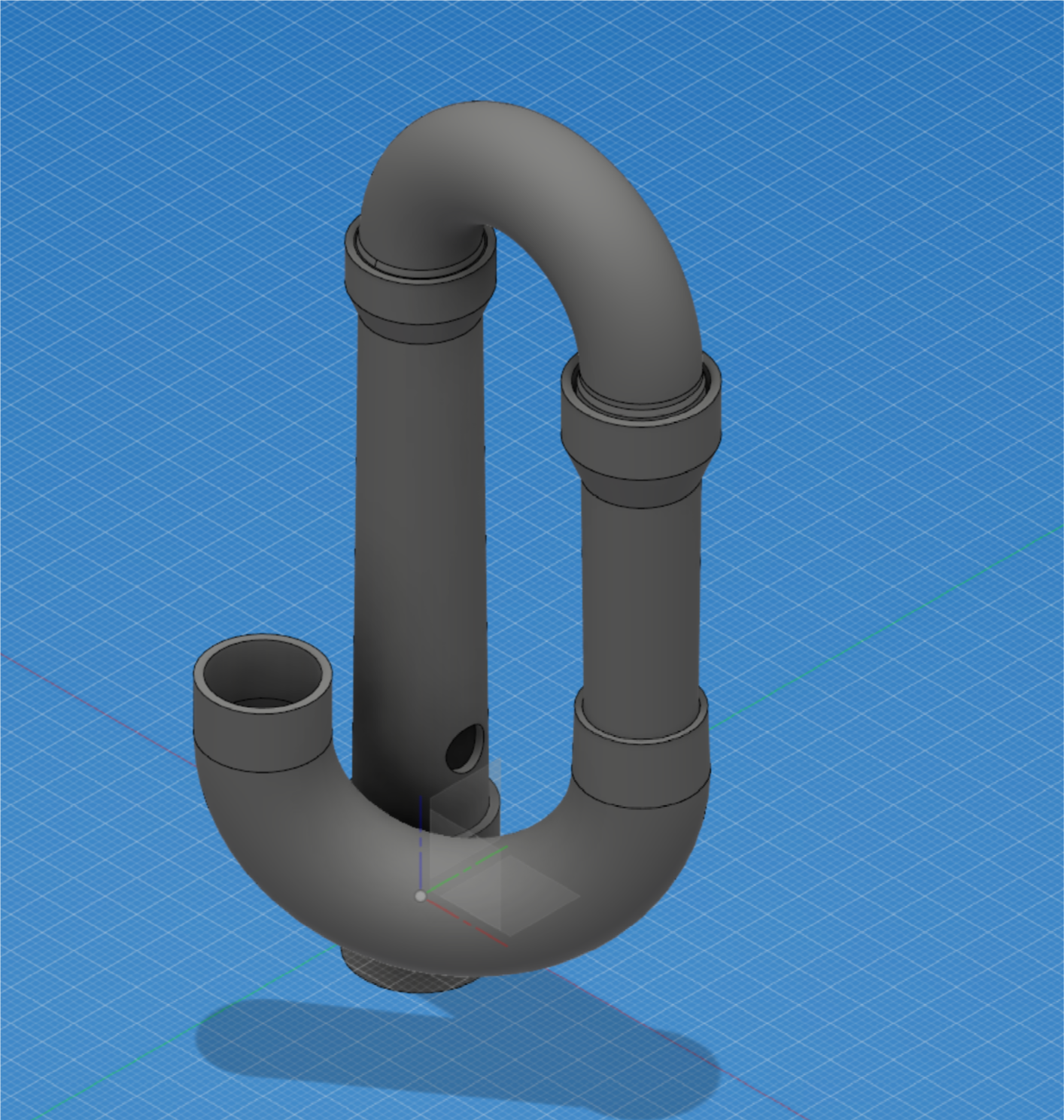

試作品2, 見た目をトロンボーンっぽく

直線のパーツだけではつまらないので、曲がった管を使ってトロンボーンっぽさを上げようと作成した部品。

「音が変化しない問題」にぶち当たり、見た目どころではなくなった為、残念ながらお蔵入りに。

何故トロンボーンに執着するか

ここまで、トロンボーンという金管楽器に焦点を当て、作成してきたがそれには個人的な理由がある。

今年の初めに、毎年恒例の部活勧誘週間(広場で自分の部活を紹介するブースを出せる期間)で、ふとした事で友達に吹奏楽部の楽器体験に連れられた。

勿論、楽器を体験したのだが、これが全く吹けなかった。吹き方が私が想像していたよりも複雑だったのだ。

リコーダーの様な楽器は、上のように振動器官を備えているが、このような金管楽器などでは、「マウスピース」と呼ばれる部品で演奏者自ら振動を発生させる。(ここで唇を振動させる)

このときの、「もっと簡単に吹きたいという」、個人的な願望により、このプロジェクトを作成するに至った。

「オリジナルパーツ」という可能性

このプロジェクトは、要約すると「リコーダーのオリジナルパーツを作ろう」という物だが、それは即ち、既存の楽器が、他の物若しくは新しいものに生まれ変われるという可能性がある。このプロジェクトはその例の一つにしたいと思っている。

「自分のアイデア次第で誰でも楽器を作れる」それは、3Dプリンターというアイデアを造形してくれる物がある、今の現代だからこそ可能になる(メーカーは除く)

だから、サマリーに「3Dプリンターの新しい可能性」と記したのは、アイデアがあれば誰でも出来ると言うことを知ってほしいが為のコピーである。

挫折と復活

しかし、このような個人的願望から生まれたプロジェクトはちょっとした壁により崩れ落ちる事がある。私が「音が変わらない問題」に直面したとき、「もう無理じゃないか」という挫折感を感じた。

元々、楽器等に詳しいわけではないので、素晴らしい解決策というのを直ぐには考えつかず、試作品の失敗等も相まって、しばらく落ち込んだ日々が続く事となった。

そしてある日、この問題を解決出来るのではないかと言うアイデアを考えついた。

Part.5 変音部の作成(後半)

解決策その1:変音管の長さを最大まで伸ばす

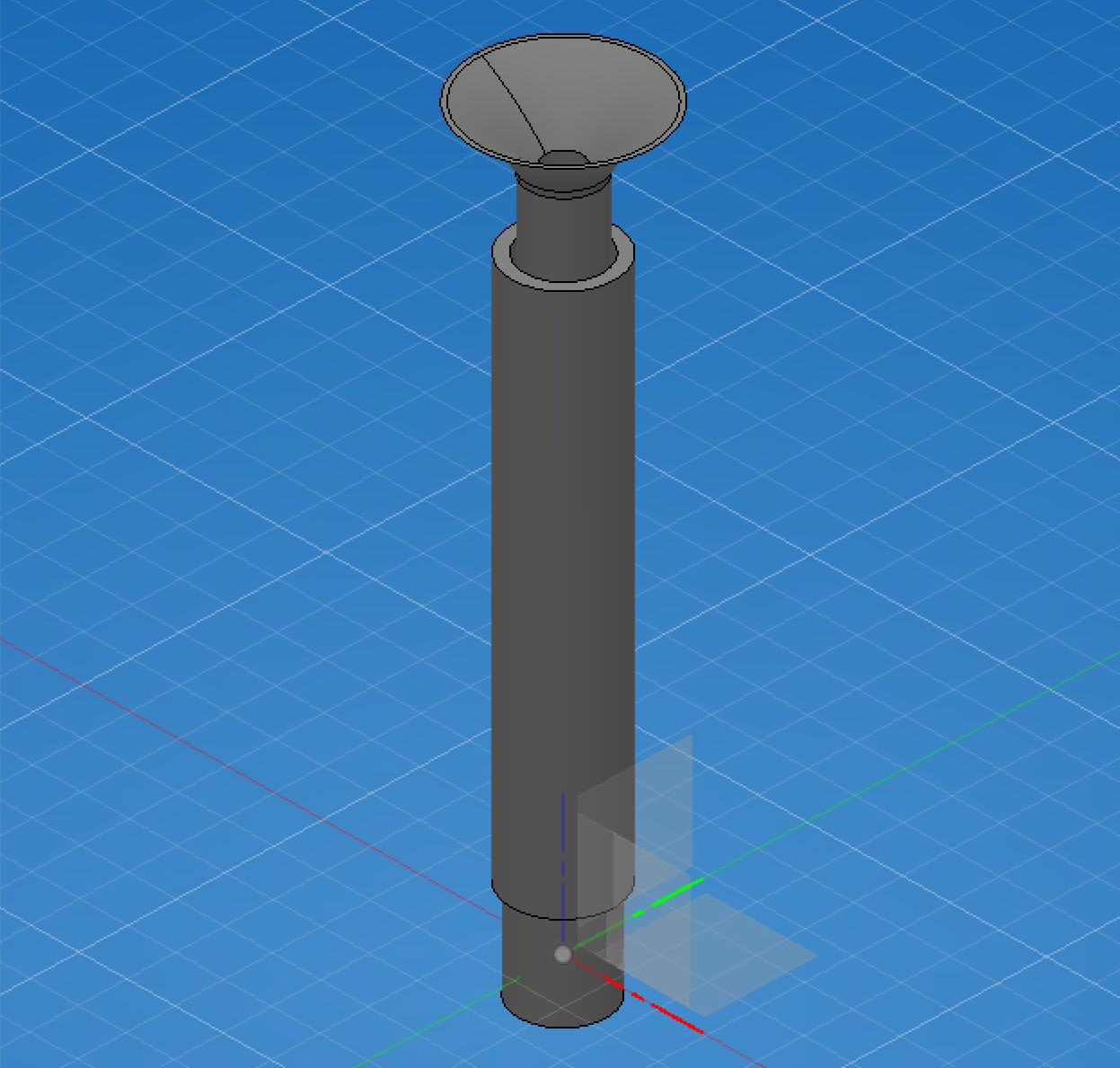

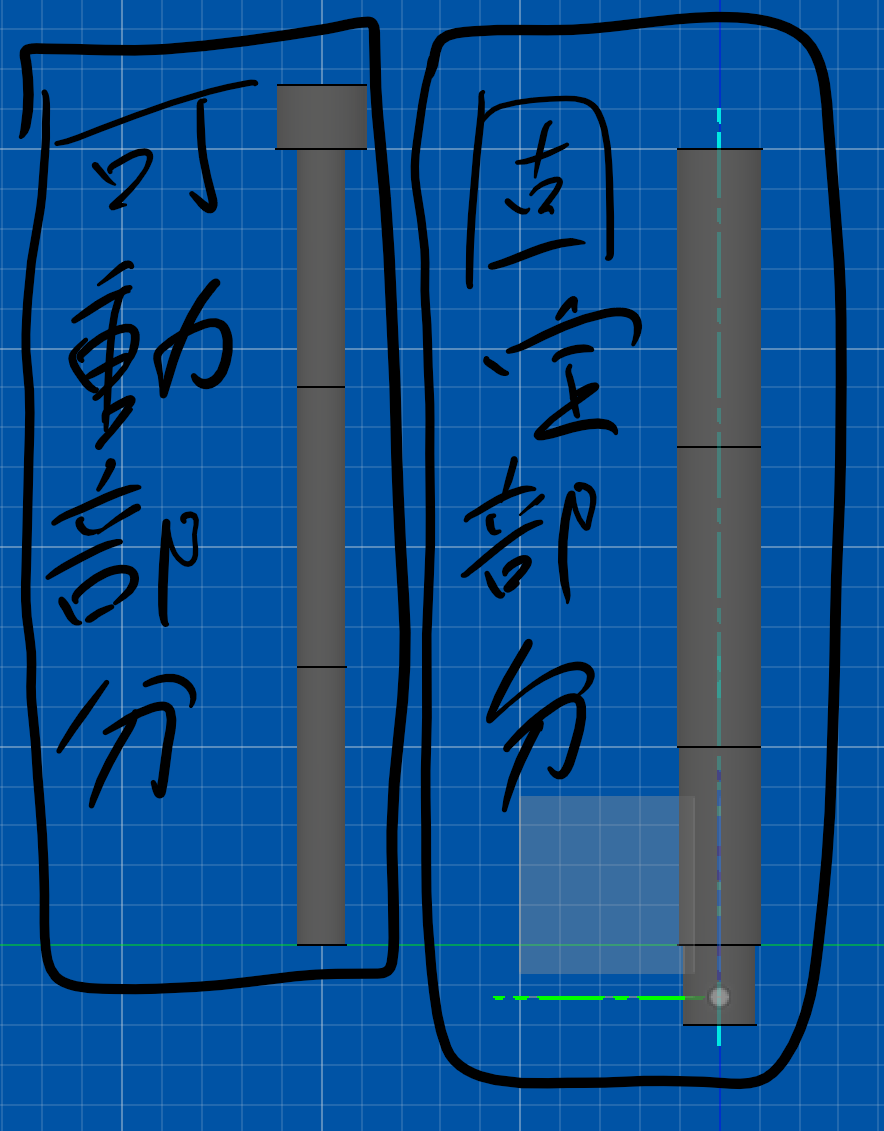

前回では、約12cmの長さ(ショートバージョンは約9cm)で作成したが、今回の新設計からは、既存リコーダーの頭部管を除いた長さ約20cmと同じ長さにした。

これにより、単純に伸ばす範囲が大きくなるため、音をもう少し変えることが出来る。

DaVinci mini w では造形サイズオーバーなので、3つに分割し、固定部分には各部品をつなぐジョイント部分を作成した。(しかし、可動部分はなるべく固定部分の内径と同じにしている為、ジョイントではなく接着剤を使う。)

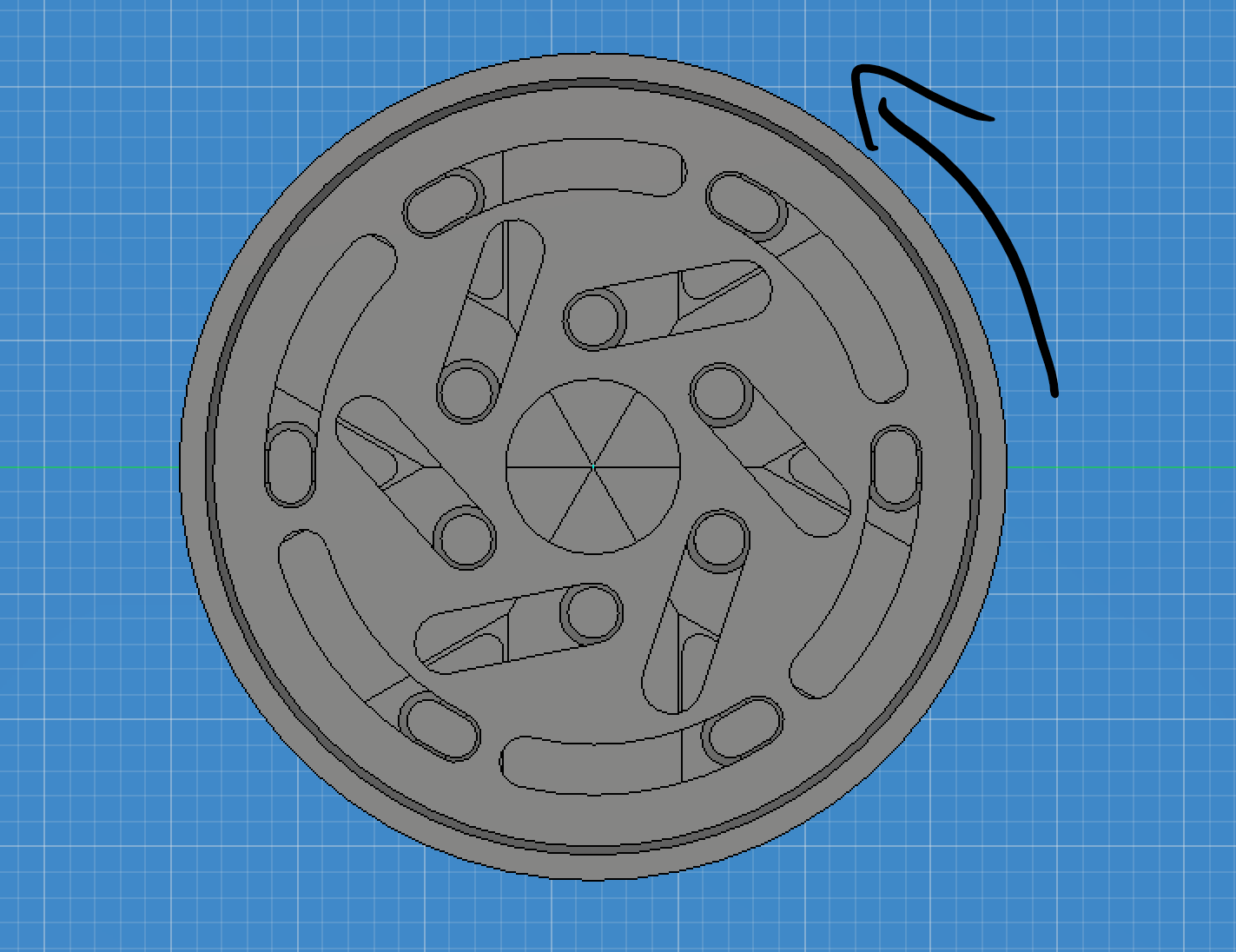

解決策その2:末端部の穴を調整可能に

今までの記事から分かる通り、音程は管の長さと末端部の穴に関連して変わることがわかっている。

そこで、新しく末端部の穴を調整できる機構を搭載することにより、より広い範囲の音程を出すことができるのではないかと思う。

このように、回転すると開け閉めができる部分をモデリングし、印刷を行った。この部分だけ、他の部品と大きくなってしまったが、小さすぎると印刷できなくなってしまうため、このサイズになってしまった。

Part:6 完成?

Part:5で作成したパーツをすべて組み込み、一応設計通りのものは出来た。このプロジェクトの振り返りも含めて分析する。

要点について

今回の作品と要点を比較する。

- 省スペース性「△」:一番先にある穴の開閉機構が大きいため、若干はみ出る。

- 演奏性「×」:試したところ1オクターブしか演奏できなかった為、退化してしまった。

- 3Dプリンターのみ「×」:ジョイント部分が作成できないところに(内部の管)に接着剤を使ってしまった。

- 演奏方法「○」:当初計画した、管を伸び縮みさせて音を変える機構を実装することは出来た。

この様に、散々な結果となってしまった。

3Dプリンターのみで作る難しさ

今回よくわかったのは、「楽器というものが複雑な構造をしている」ということがよくわかった。このリコーダーの様に見た目は簡単そうに見えても、いざ蓋を開けてみると、そこには多くの複雑な仕組みによって狙った音を出せるように作られていた(因みに、リコーダーが出来たのは大体18世紀ぐらいだそう)

なんとか1オクターブ演奏出来るところまでこぎ着けたが、ここから更に機能を拡張しようと考えると、もう一度はじめから作成し直しを行う必要があると思った。

小さい部品

また、難しくなった原因の一つに、3Dプリンター(特にFDM式)での極小パーツ(部分)の印刷があげられる。

それが顕著に表れているのが、先端部分の調整部で、元々の設計では大体二周りくらい小さく作成していたのだが、3Dプリンターの膨張やノズルからフィラメントが出てくる関係上、あまりにも小さすぎると、穴などは潰れ、突起部分は印刷できない。ここで苦戦してしまった。

時間的な問題

実は、今回のFABコンには参加しない方針で夏を過ごしていた。(学校関連のスケジュールがいっぱいのため)なので、各カテゴリーの発表から少しばかり遅れての作成開始だったとこも、一因だと思う。

一回の印刷に大体1時間かかるため、一日に作れるのは3回ほどで、何回か印刷を時間により断念したこともあった。これは、構造的に印刷レイヤーが増えるため、どうしようもない野であるが、今思うと、もう少し早い時期に作成を開始すれば良かったなと感じる。

まとめ

今回は、あえて3Dプリンターのみで楽器を作成してみたが、物理学的な知識と高度な設計技術がないと、構想通りのものを作ることが出来なかった。

しかし、工夫することでなんとか演奏できるものを作るとこまでこぎ着けることが出来た。

今回は、残念な結果となってしまったが、これを知識として、今度また楽器等を作るときに失敗や挫折しないようにやっていきたい。

因みに、印刷回数は40回ほどで、部品数は55個。データの変更回数は合計119回になりました。