Materials

1.PLAのフィラメント

2.デュラビオのフィラメント

3.グルーガンのノリ

4.ラムネのパッキン

Tools

1.3Dプリンター

2.グルーガン

3.320番の紙やすり(耐水ペーパー)

4.1500番の紙やすり(耐水ペーパー)

きっかけ

母が新型コロナウイルスのワクチンを打った後、家事をできなくなってしまったので私が代わりに家事をしました。食器を洗おうと洗剤を出そうと思ったら「ドバッ」とたくさん出てしまいました。洗い終わった後、スポンジからはなかなか泡を取り除けませんでした。そしてその時こう思いました。「洗濯用洗剤は測って使うのに、食器用洗剤はなぜ測らないのだろう」と。

洗剤を測って使わないと

洗剤の量を測らないということは洗剤を付ける量が多くなったり少なくなったりするということになります。また、洗剤の量が少なすぎると食器の汚れがうまく落ちず、付け足していくことで洗剤を多く使ってしまうことになります。すなわち量を測らずに洗剤を使うと、洗剤を無駄に多く使うことになります。

洗剤を多く使ってしまうと

洗剤を多く使うのはあまり良くありません。なぜ多く洗剤を使ってはいけないのか、それは洗剤を海にそのまま流すと汚染され、洗剤を魚が住めるほど綺麗な水に薄めるには洗剤1mlあたり、水が300L÷7=約42.8L必要になるからです。したがって、洗剤をたったの1ml多く出すだけで、42Lもの綺麗な水を無駄にしてしまうということになります。

だから、食器用洗剤も測って使うべきなのです‼︎

調べる

まずは洗剤の量と洗浄力の関係について調べました。

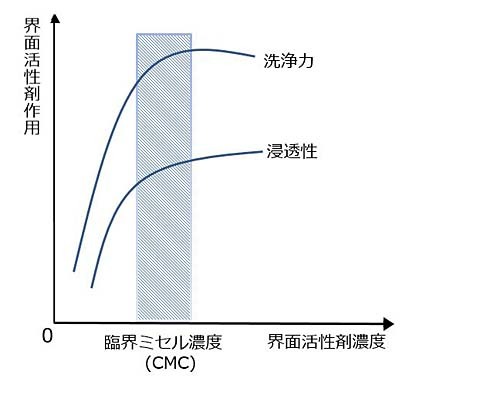

臨界ミセル濃度

洗剤には界面活性剤というものが含まれており、界面活性剤には水と油になじみやすい性質があります。それが一定数集まると、ミセルという集合体になり、汚れを包んで除去します。このミセルの適切な濃度が臨界ミセル濃度です。右の図は先程のサイトから引用したものです。この図からつけすぎても落ちるわけではないということがよくわかります。洗剤を臨界ミセル濃度にするのは大変そうに見えますが、洗剤の裏に書いてある、成分表示を見ればわかります。

1000mlに1ml⁈

大体の洗剤の成分表示には水1L(1000ml)に洗剤を0.75ml使うと書かれています。この通りに混ぜれば、臨界ミセル濃度にすることができます。(これについて書かれていないものは使えません)

それではこれから水と洗剤の量を具体的に決めていきましょう。1L(1000ml)に0.75mlなので1mlに0.00075mlとなります。これを見ればわかりますがLではなく、mlの単位で考えるとかなり小さな数になるので、水1mlに洗剤約0.001mlとします。次にスポンジの大きさと1mlを比較して水の量を考えます。今回は30mlにしました。ということは、洗剤は0.03mlとなります。

アイデアだし

Part.1

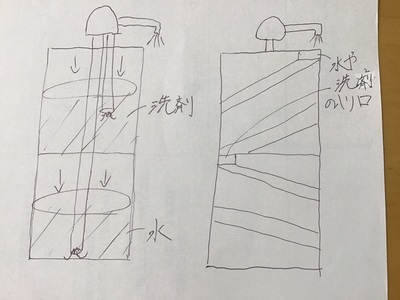

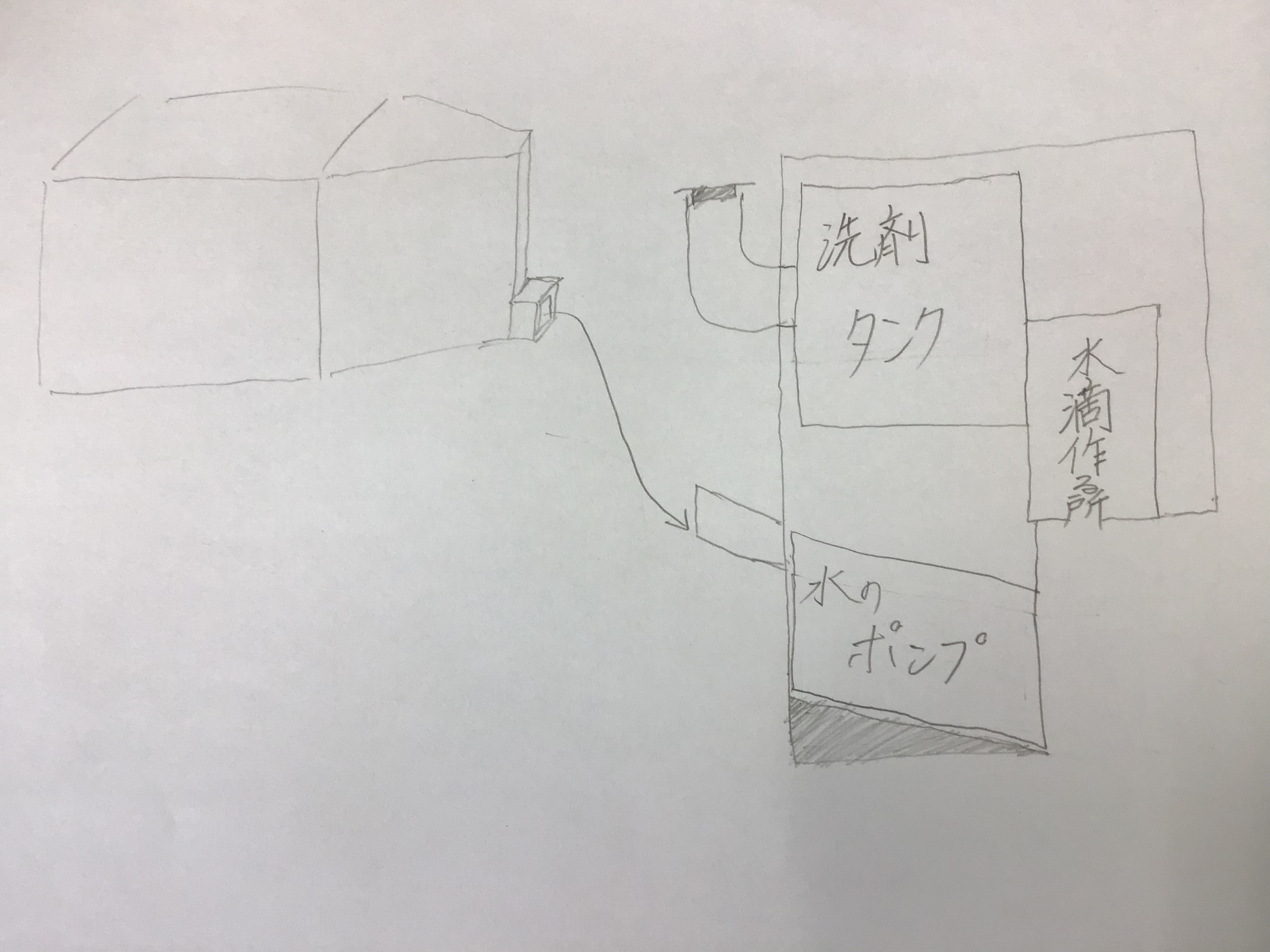

洗剤と水が一緒に出るポンプを作るのがいいと最初に思いました。そしてこの形のポンプを作ろうとしました。これはヘッドの部分を押すと水や洗剤が押されてパイプの中を通り、一緒に出てくるというものです。

「ん?待てよ?水を入れておくと腐るかもしれないし、それで食器を洗うなんて汚い!」

というわけでもっと衛生的なものを作ることにしました。

Part.2

水を入れておかずに使う

↓

その都度水を入れる

ex.)カップを使って手動で毎回水を入れる→手間がかかって時間がない人(主婦など)はできない

水道と一体型にして使う→簡単で誰でも使えそう

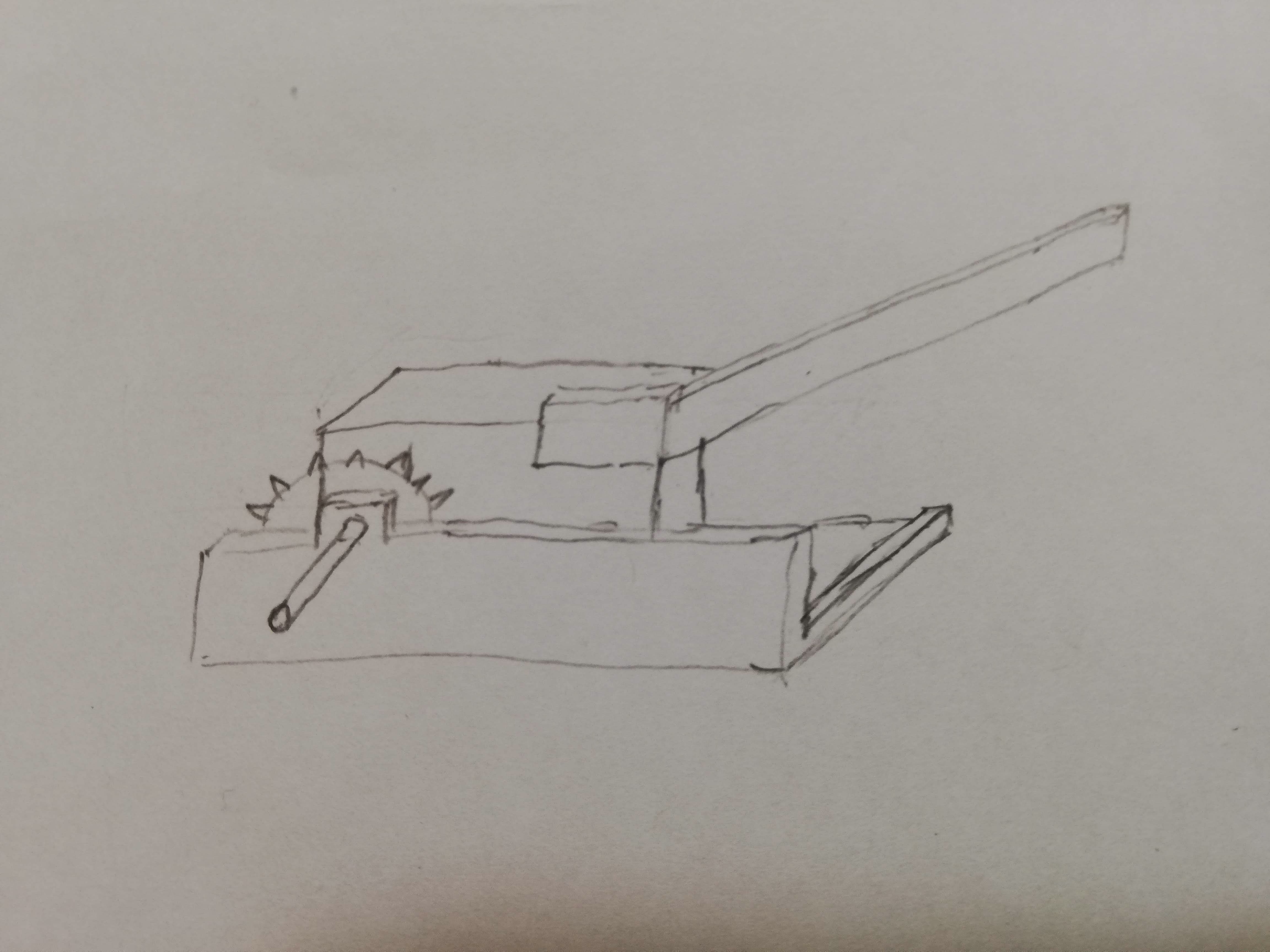

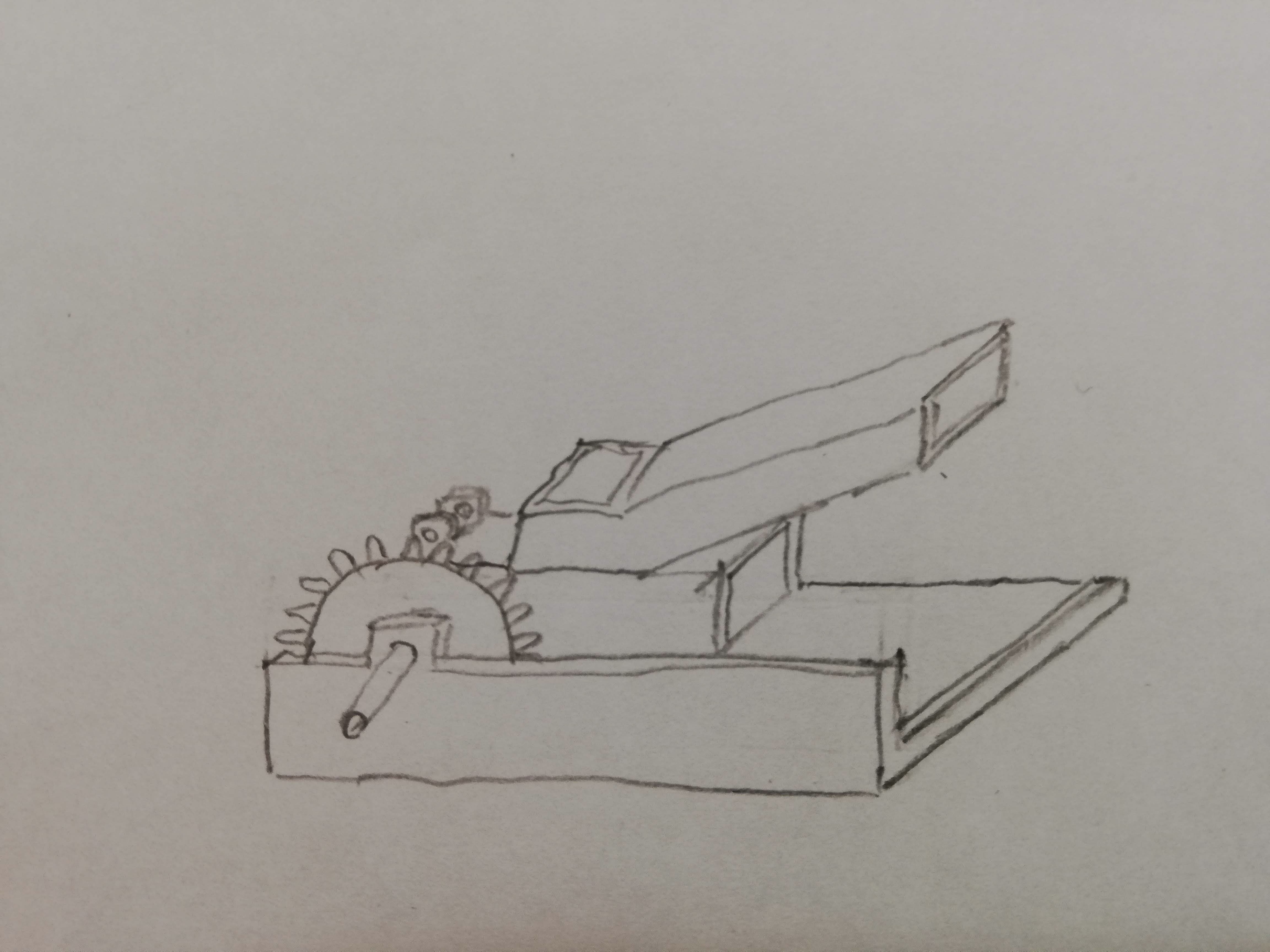

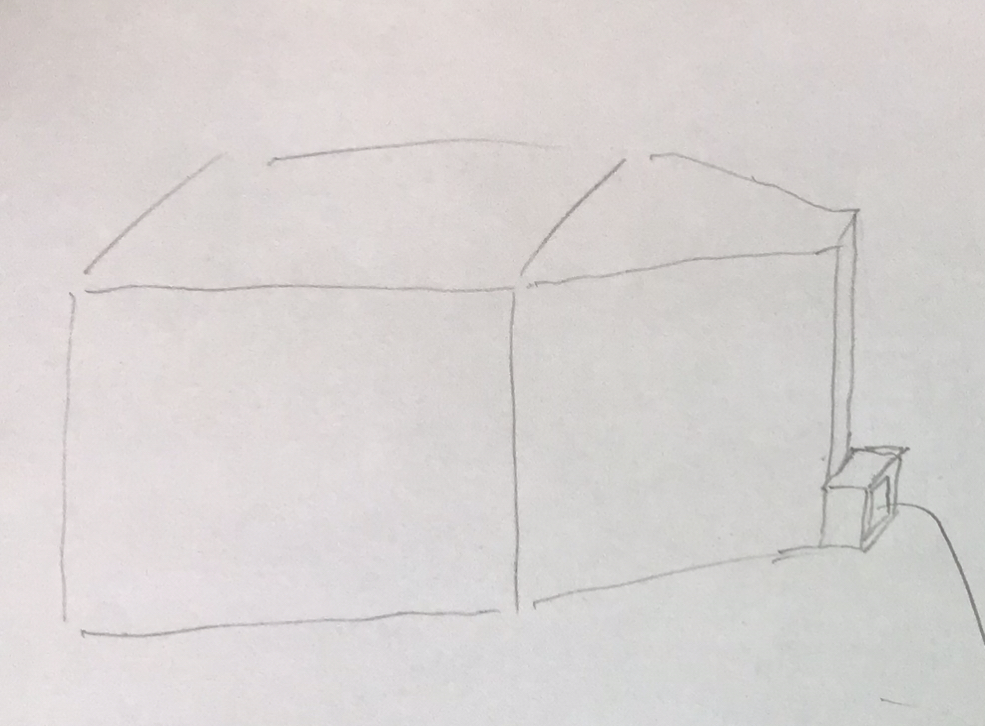

作品の完成図を書いてみました。

作成の前に

作成の前になにをするのかを明確にしてから作ることにしました。調べたことやしたいことを箇条書きにします。

・水を大切に使う

・環境へ配慮する

・誰でも簡単に使える

・衛生的

・キッチンに馴染む

・誰もが使える安さ

これらのことを作成する上でのポイントにしましたが、1番のポイントは誰もが使える安さです。お金に余裕がない人でも使えるようなものを作っていきたいと思います。

作成

さて、Part.2で決めたものを作っていきましょう。

作るパーツは大きく分けると、水を内部に入れるパーツ、水のポンプ、洗剤の水滴を作るポンプ、カバー、歯車です。

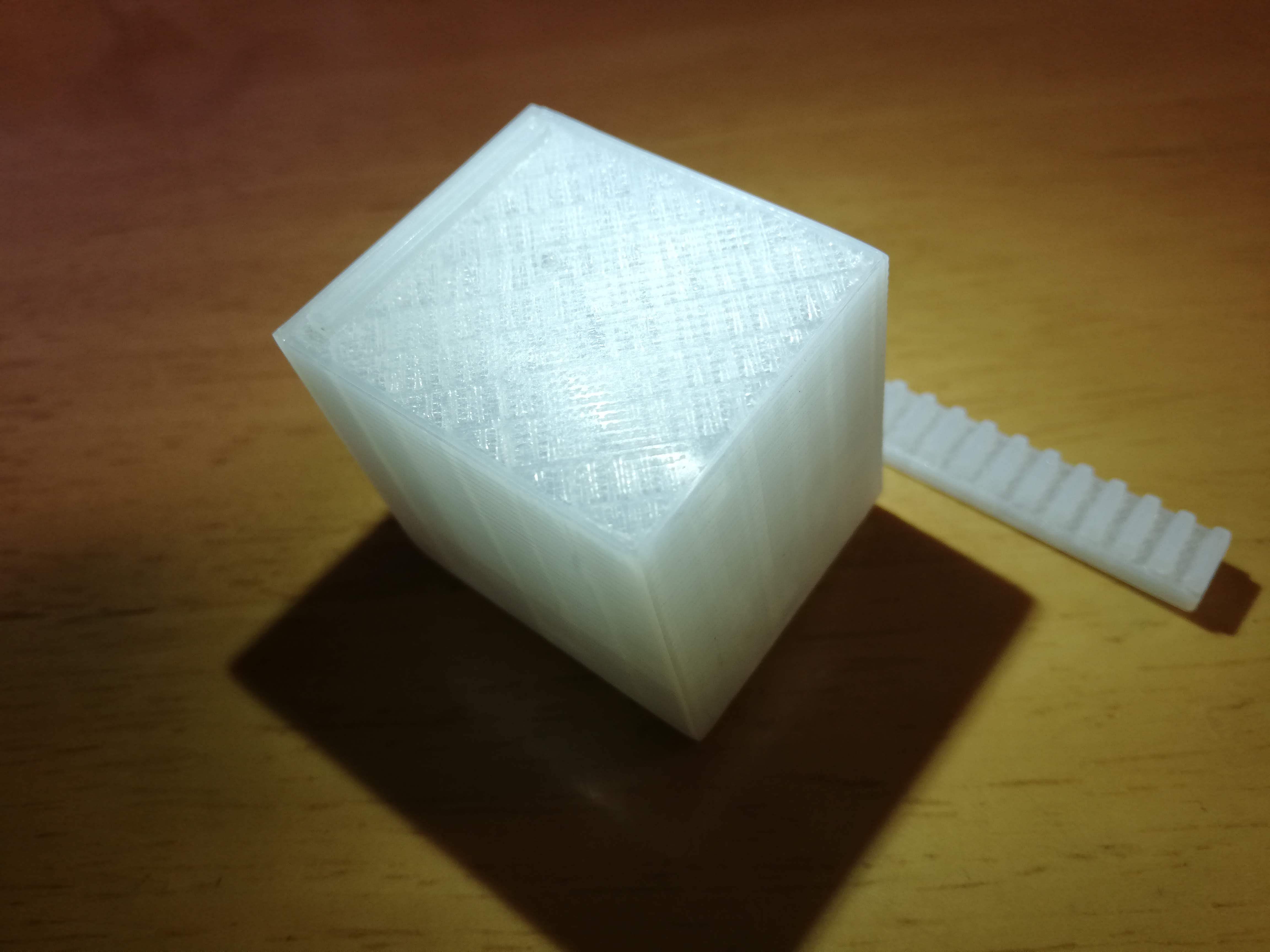

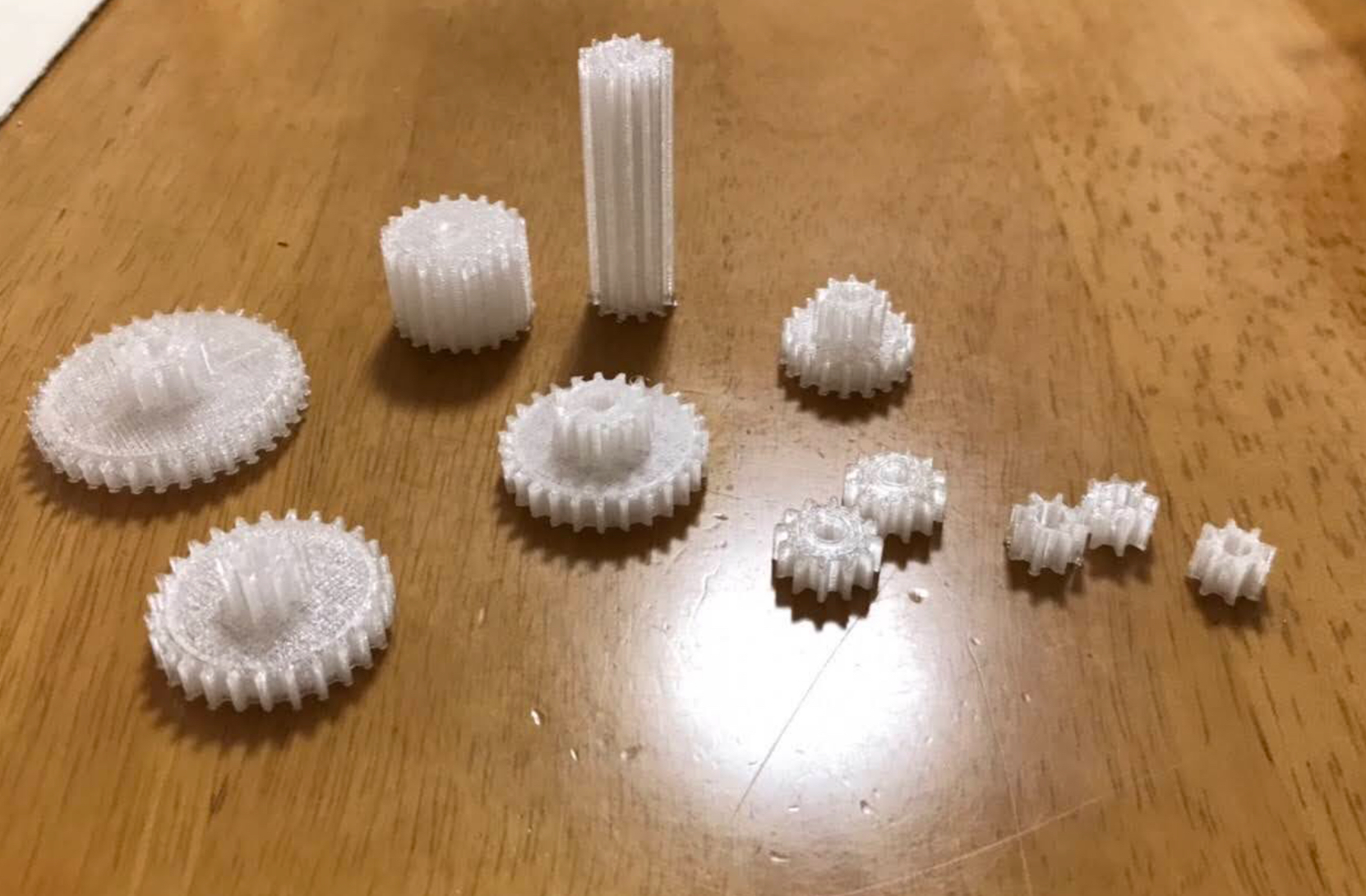

まずは歯車が印刷できて、動くのかわからないので歯車から作ることにしました。

歯車1回目

まず、Fusion360を使ってモデリングをして、3Dプリンターで印刷してみました。

「え、なんで?全然噛み合わない…」

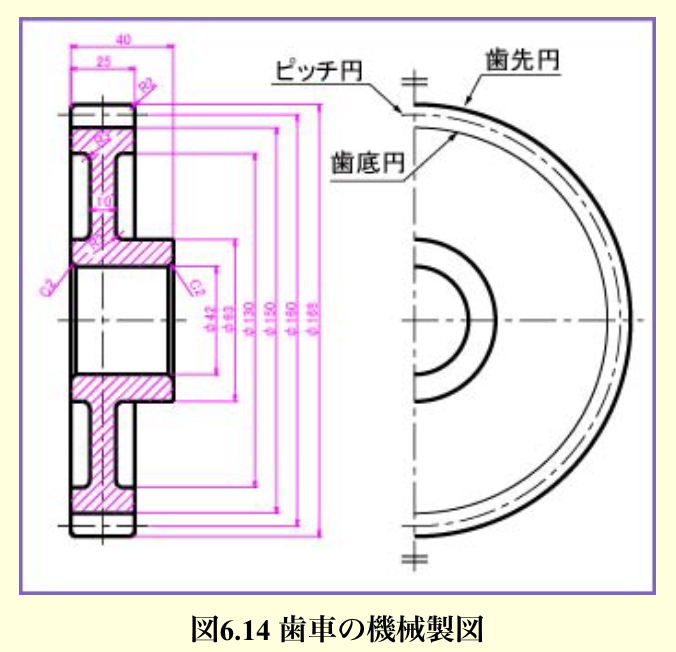

モジュール値

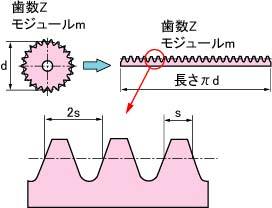

歯車を作るために理解しなければならないものがたくさんあったので、まずポイントを一つずつ押さえていきました。1番最初に覚えた基礎がこのモジュールです。モジュールとは歯の大きさを表す値です。モジュールをm、ピッチ円直径をd、歯数をzとした時、モジュールはm=d/zで定義されます。

歯の幅

モジュールが歯の大きさだとわかっても、まだ歯車は作れません。モジュールと歯数の関係を理解するために歯の幅を求める必要があります。歯の幅をs(定数)とする時、m=d/zすなわちz=d/mを用いて、sはs=πd/z=πd/(2d/m)=πm/2で表されます。これにモジュールを当てはめると、m=1の時s=1.5707…となり、歯の幅は約1.6となります。m=2の時も同様にして歯の幅は約3.1となります。

歯数とピッチ円の直径

歯数とピッチ円の直径を求める際のポイントはモジュール値を1にすることです。そうすれば歯数とピッチ円の直径が等しくなるので簡単に作成できます(1=1/1=d/zより)。2回目に作る歯車のモジュール値は1、歯数は20こ、ピッチ円の直径は20mm、歯の幅は2mm(sでない)にしました。

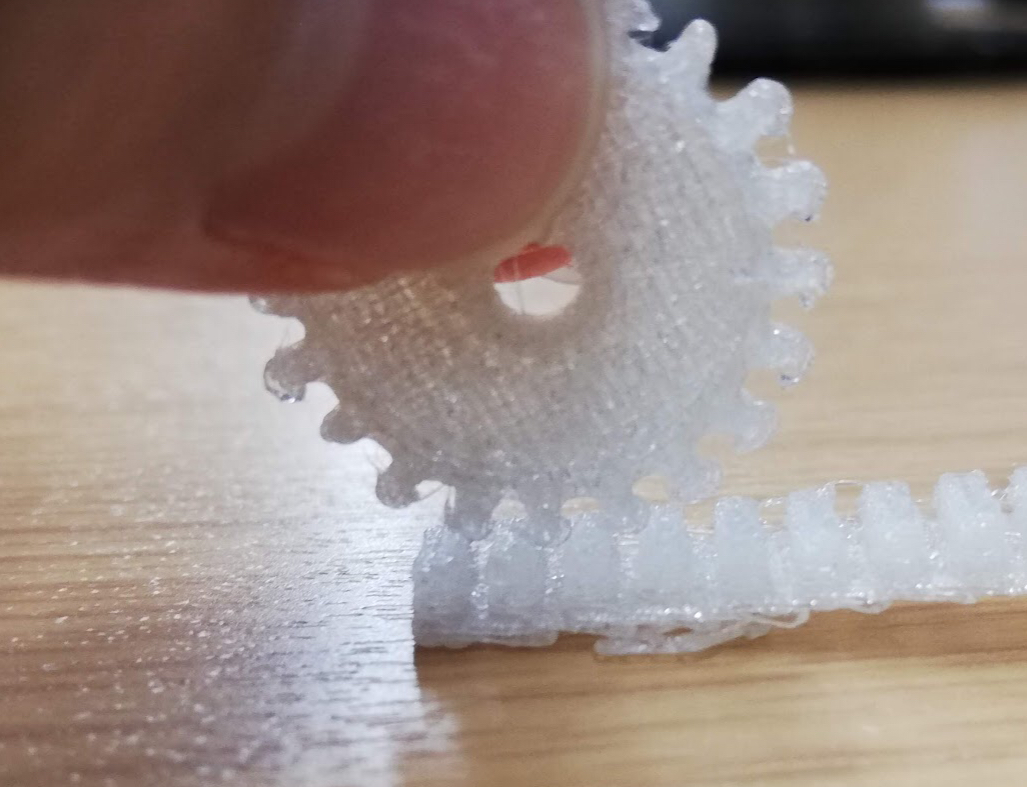

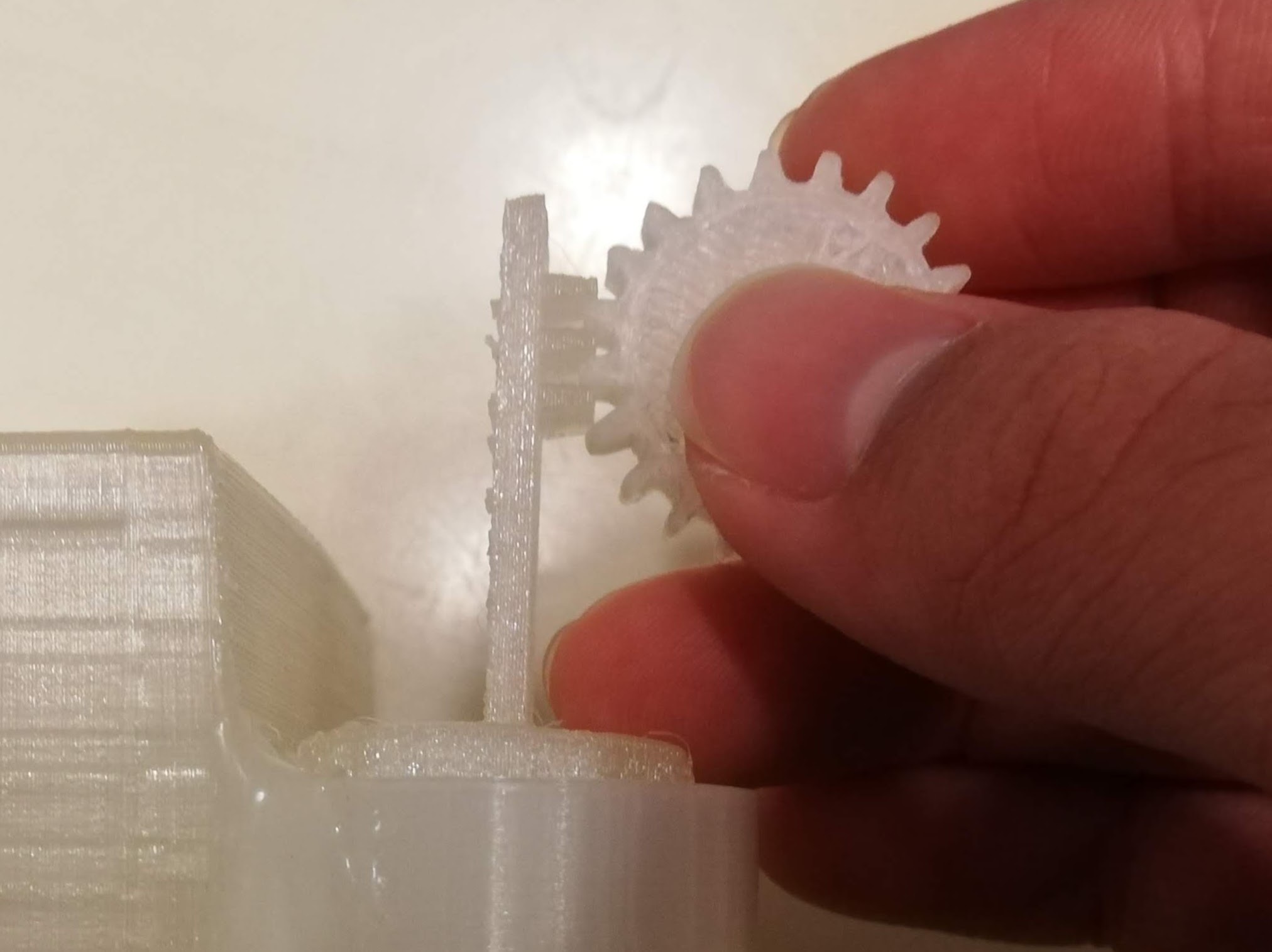

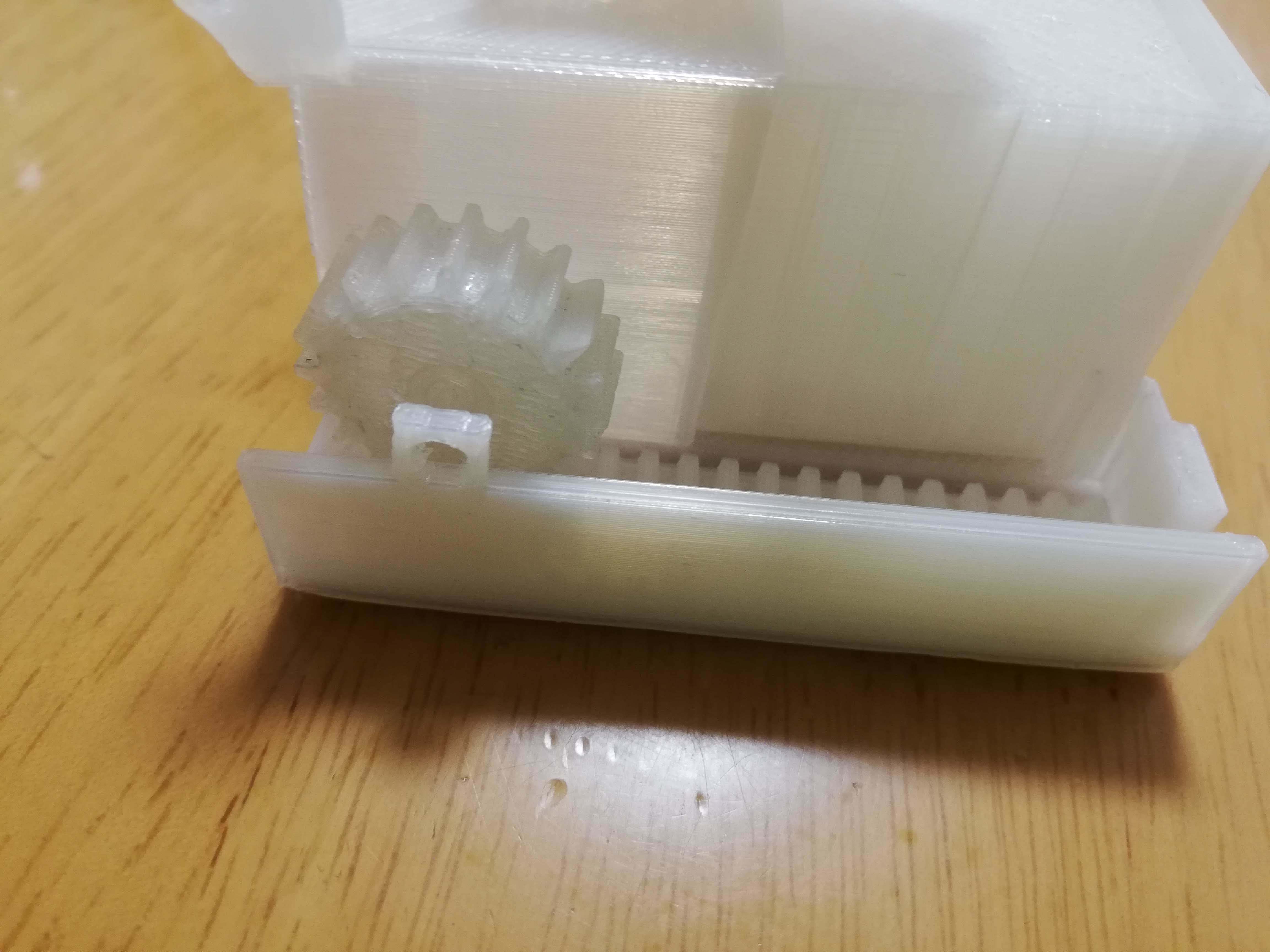

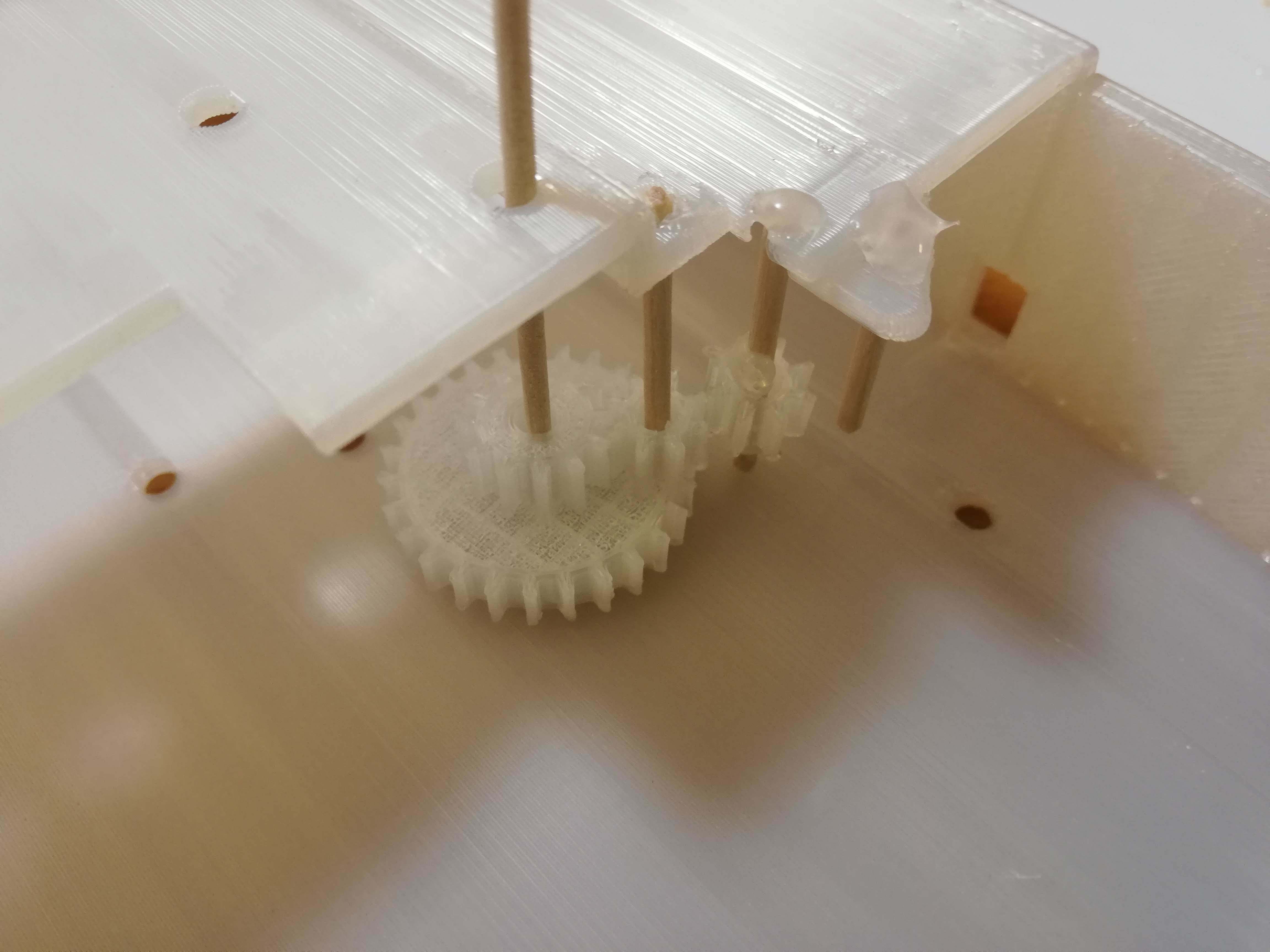

歯車2回目

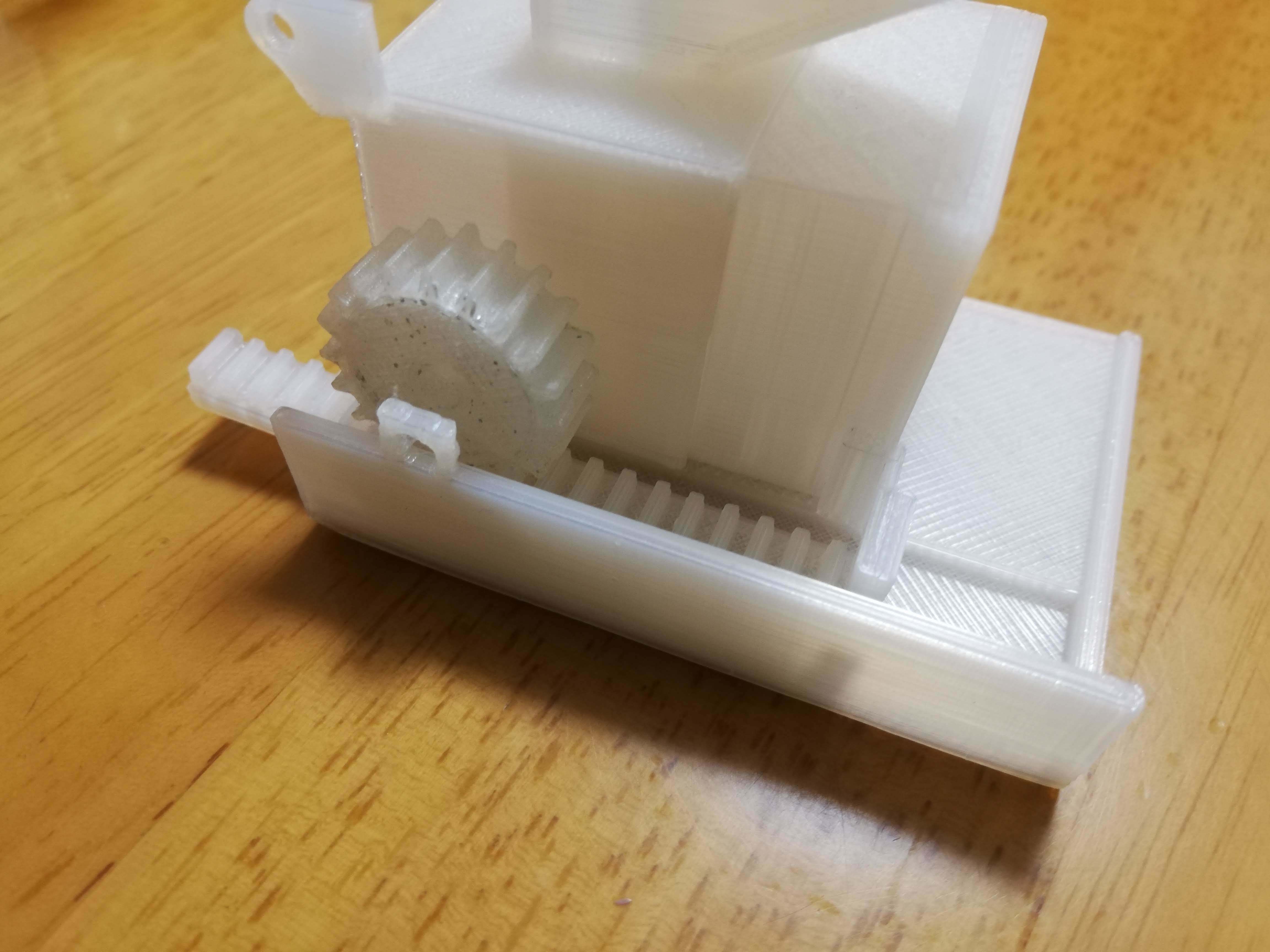

歯車とラックピニオンを噛み合わせてみると、回転しましたが、違和感があったのでしっかり測定して見ました。

「計算された、幅の大きさよりも大きい..」

設計上は回転するのですが、3Dプリンターでの印刷後も同じように回転するわけではありません。そこで、今度はわざと歯の幅を少し小さくすることにしました。歯車の方はこれで作れることがわかりました。

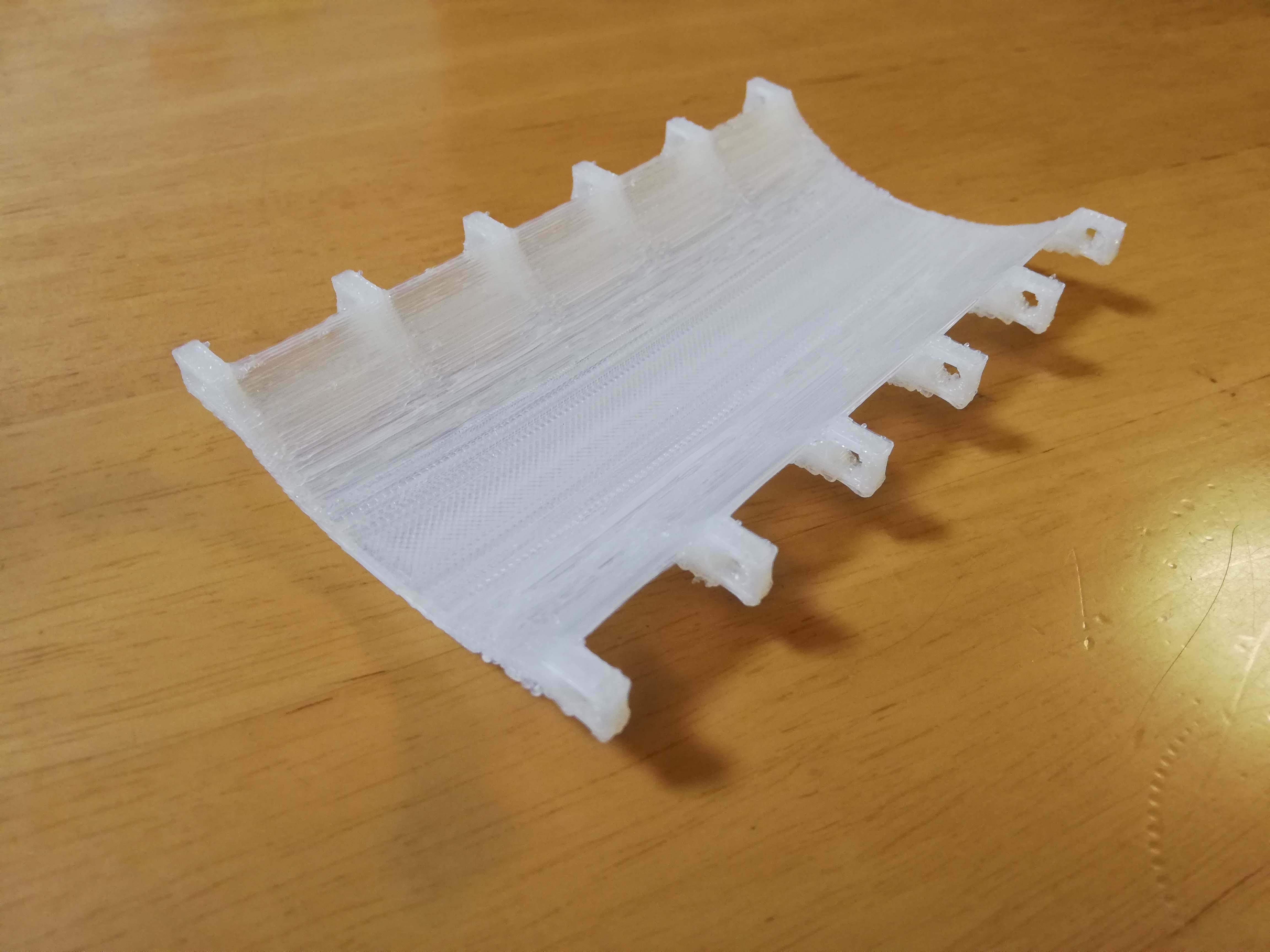

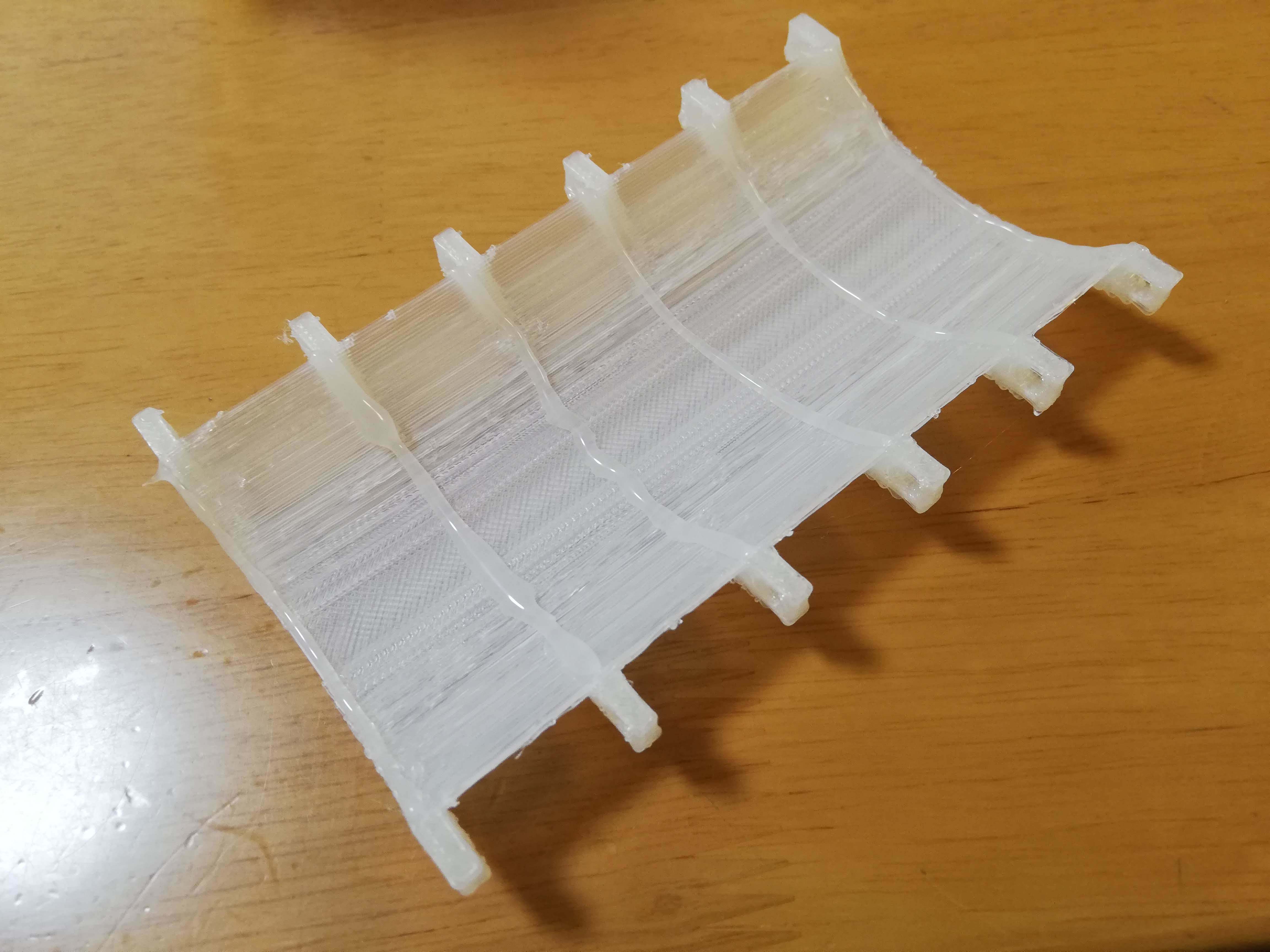

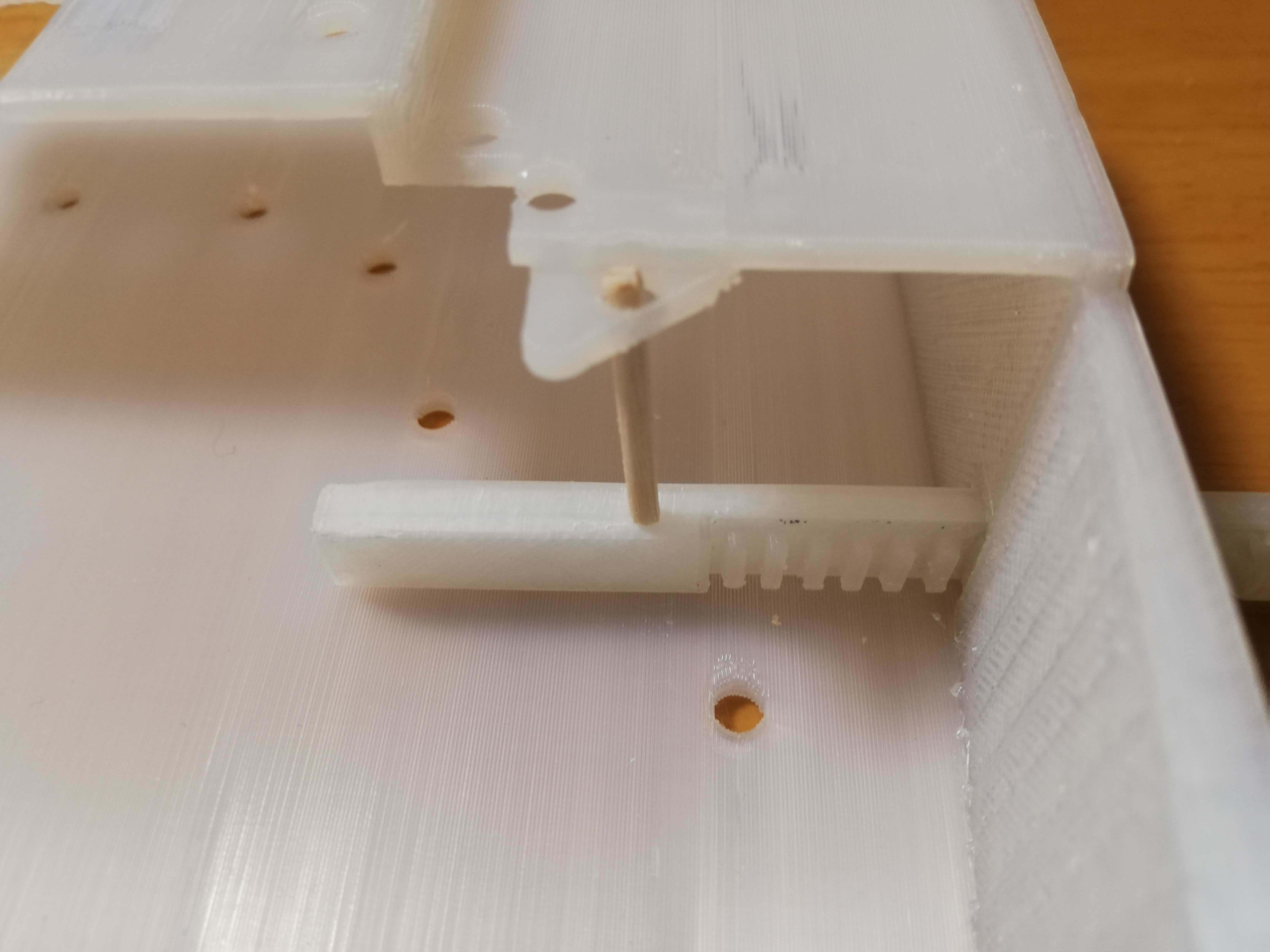

ラックピニオン

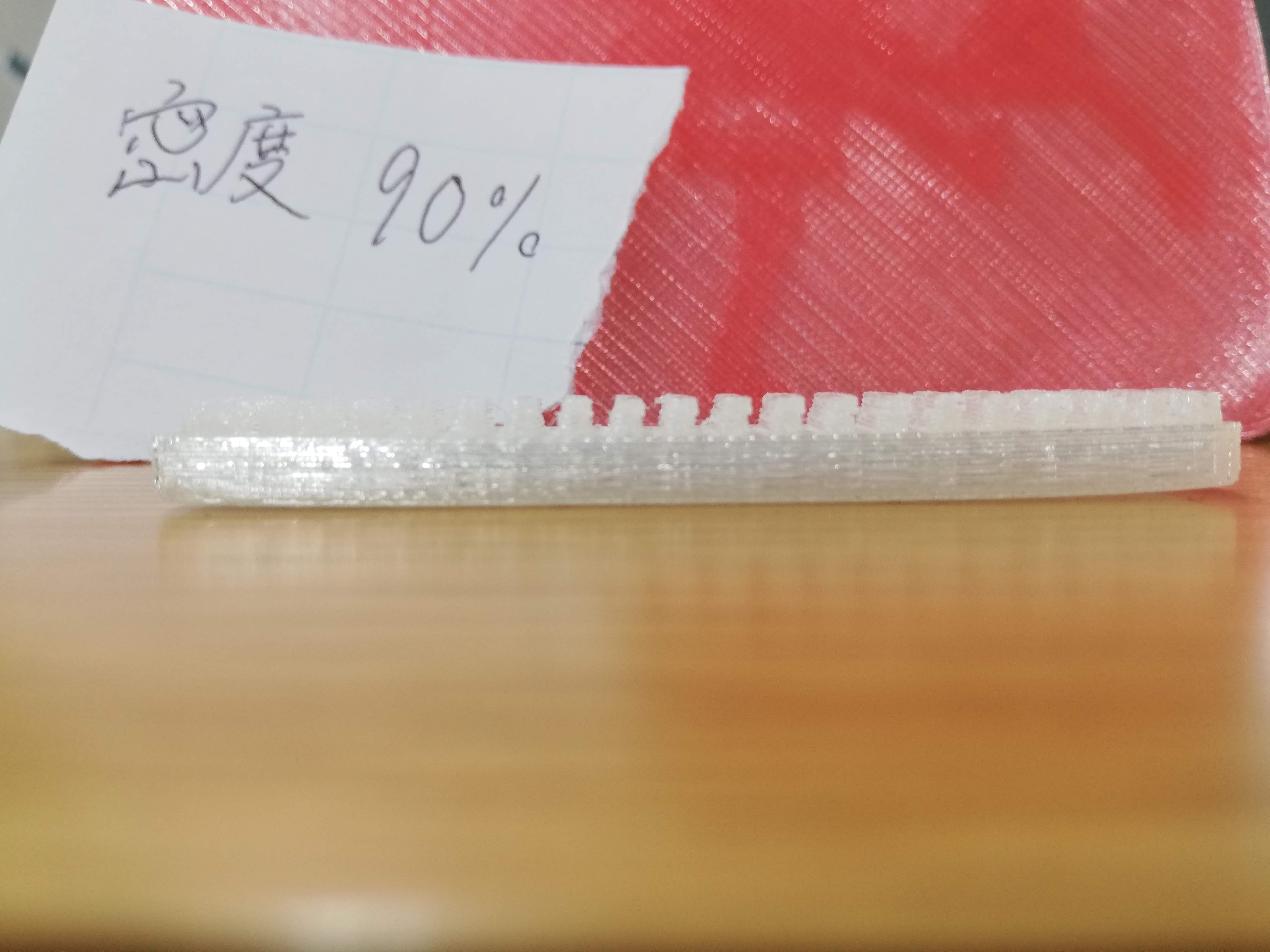

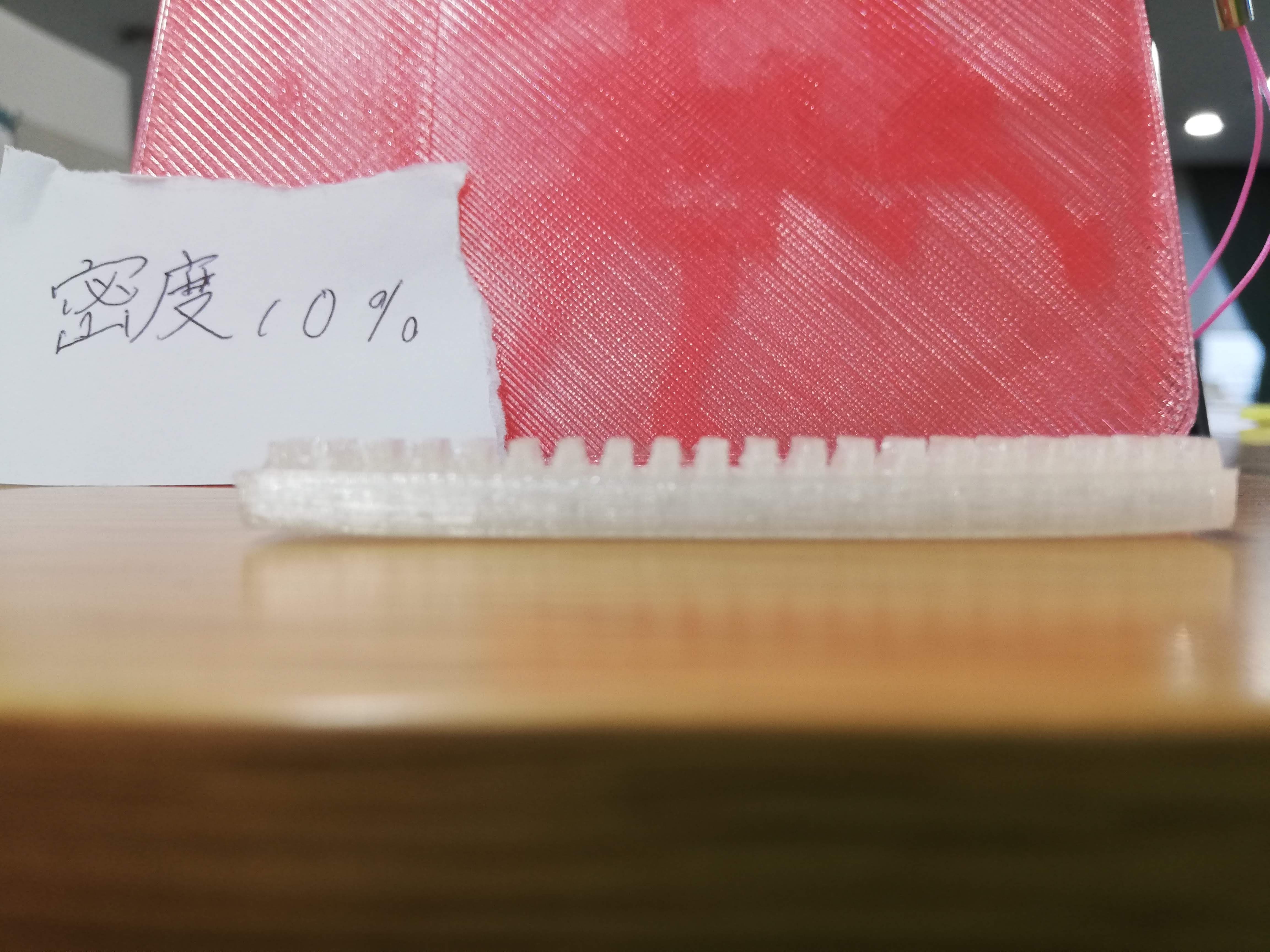

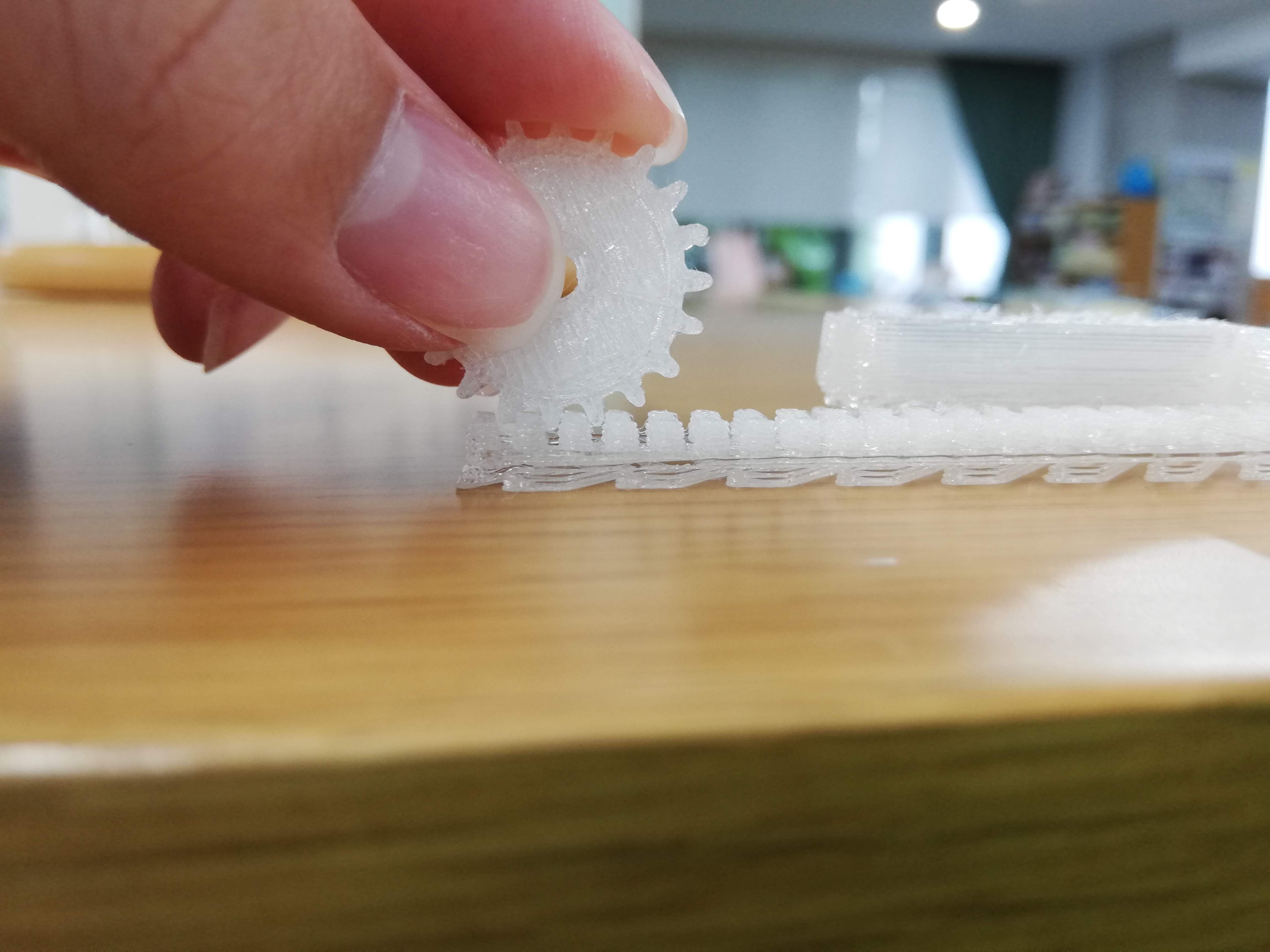

ラックピニオンの方は歯の大きさは合っていますが、ケバケバしてしまいうまく印刷ができませんでした。そこで、密度を変えてみることにしました。写真を見ればわかるように、歯を作るときは密度を下げた方が(90%よりも10%の方が)いいとわかったので、ラックピニオンだけでなく歯車にも反映していくことにしました。

歯車3回目

歯車がしっかり噛み合いました!

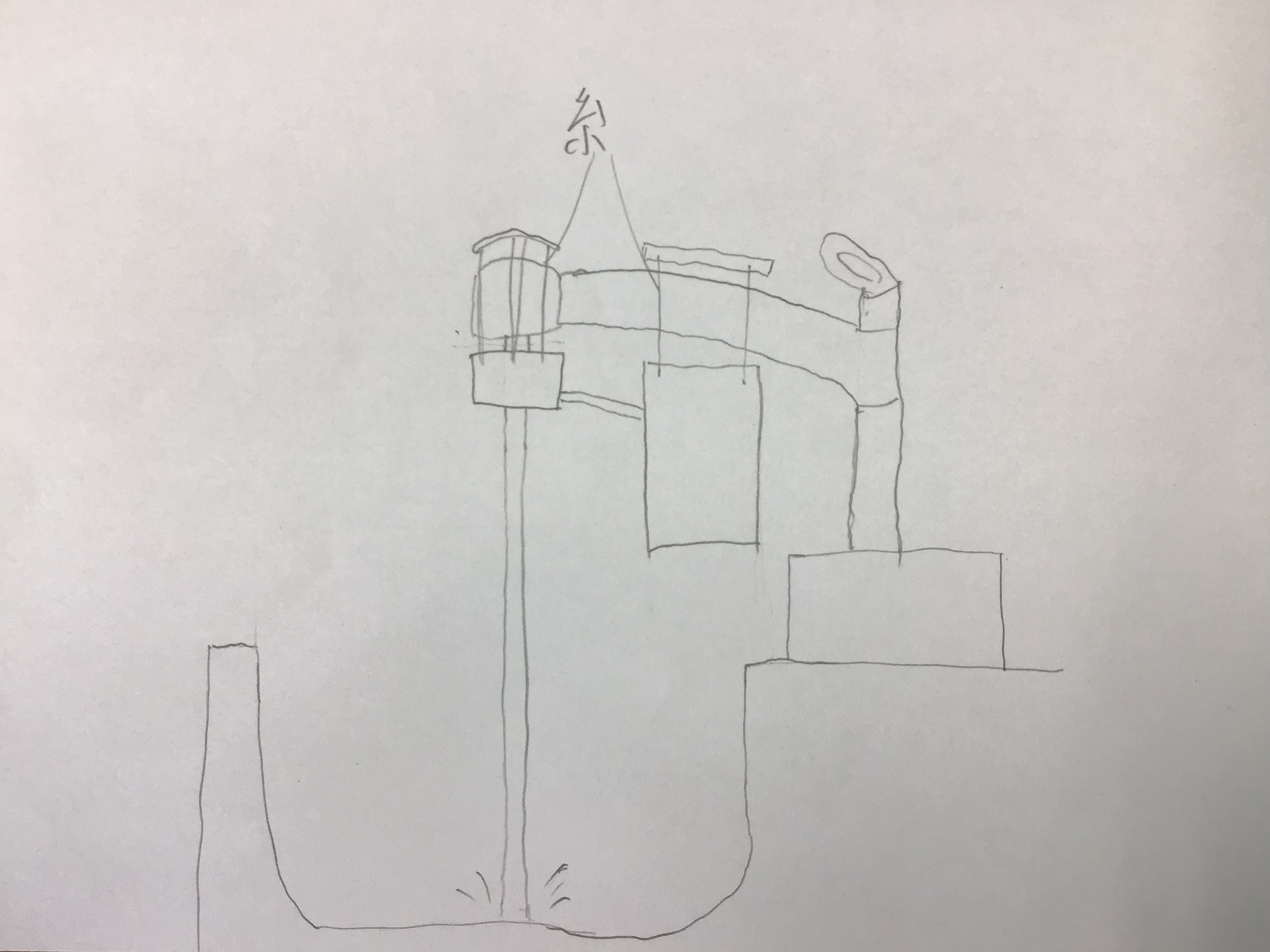

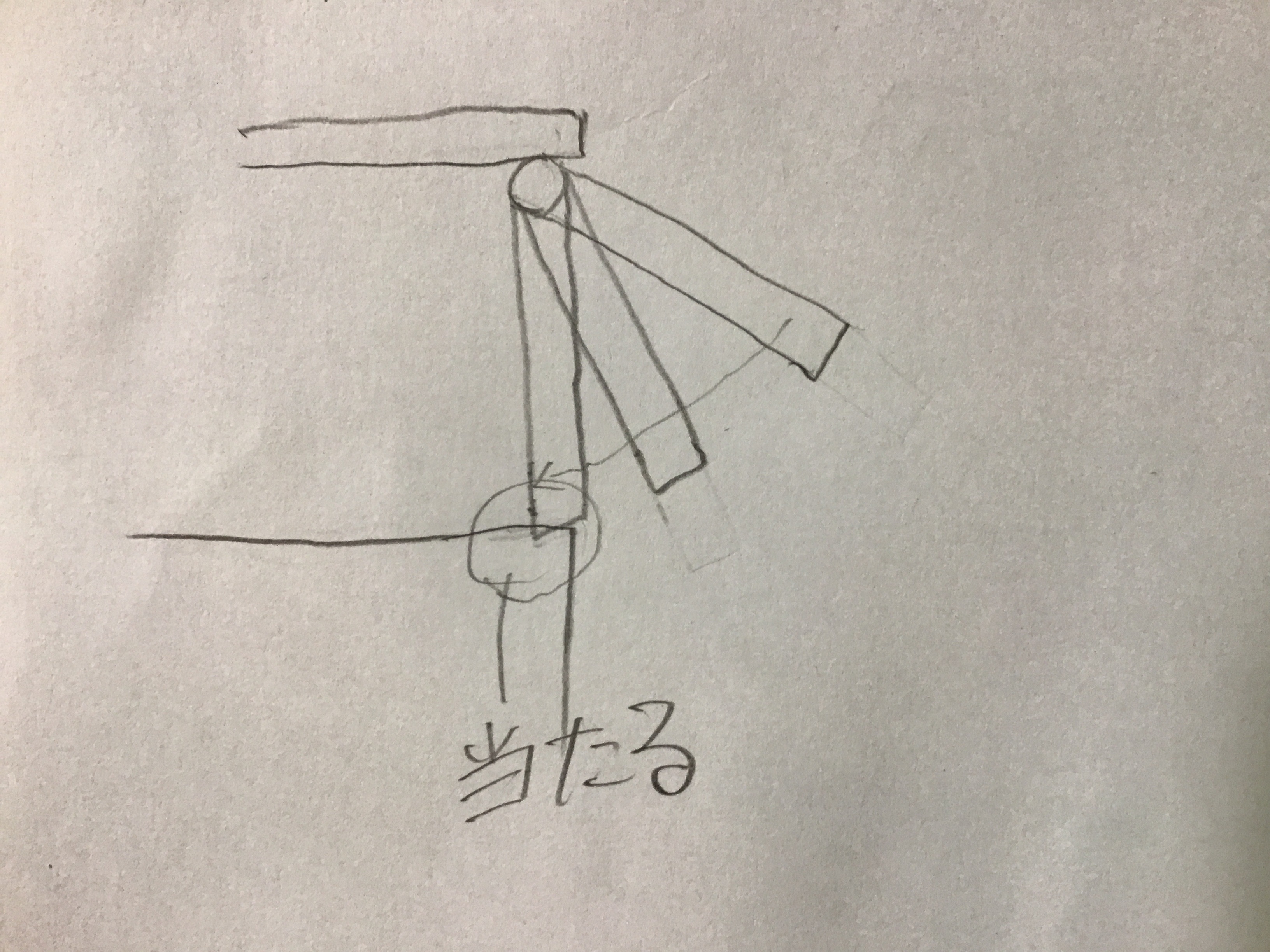

水を押し出すポンプを作る

これを作っていこうと思います。絵にあるようにこのポンプは歯車で動きます。この図には書き込めませんでしたが、水が溜まるまで水を抑えておく板もつけます。ポンプを作る時には角度に気をつけました。ポンプを使い終わった後水が残っていてカビてしまっては決して衛生的とは言えないので、ポンプを5度傾けるようにしました。

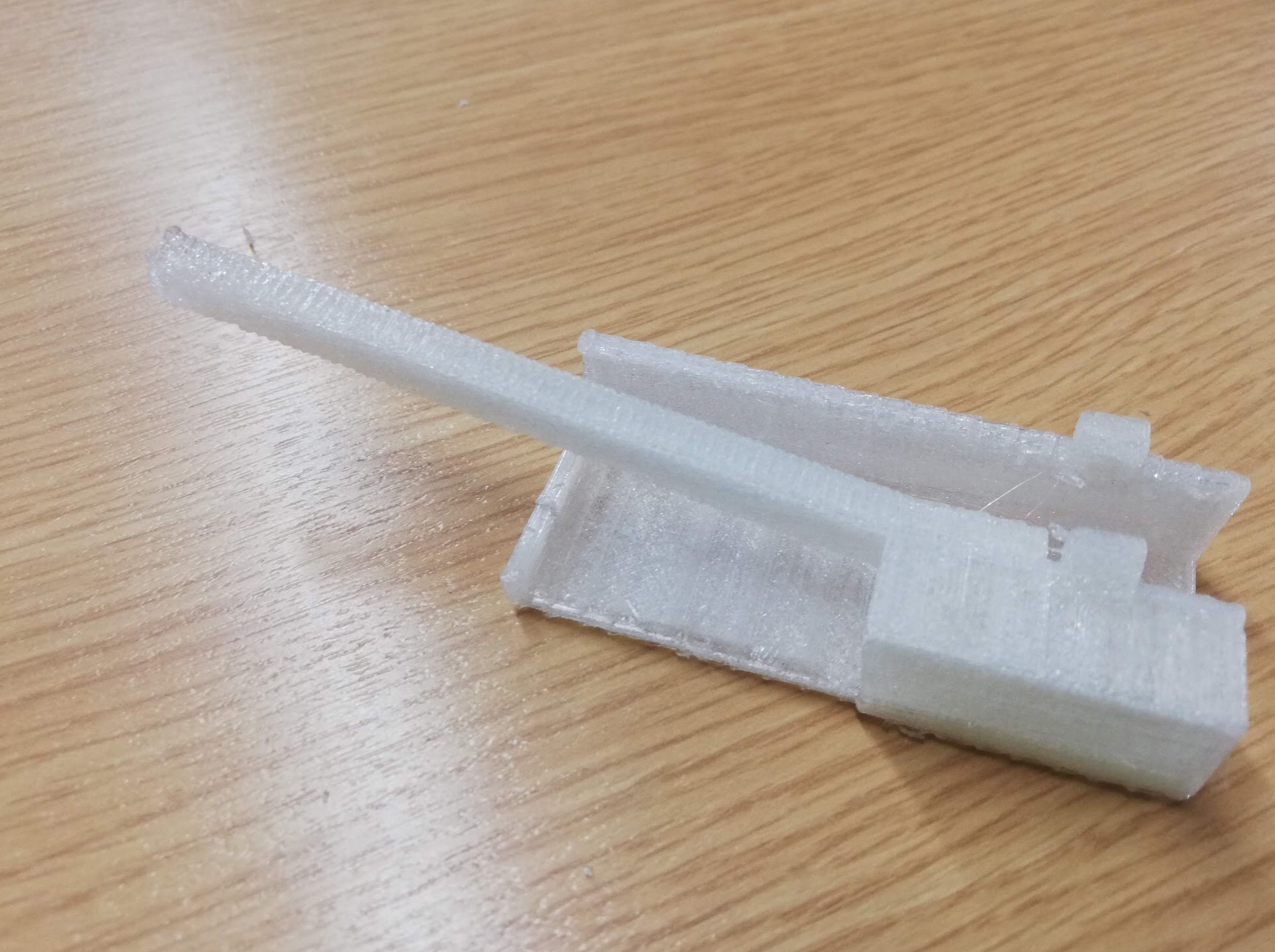

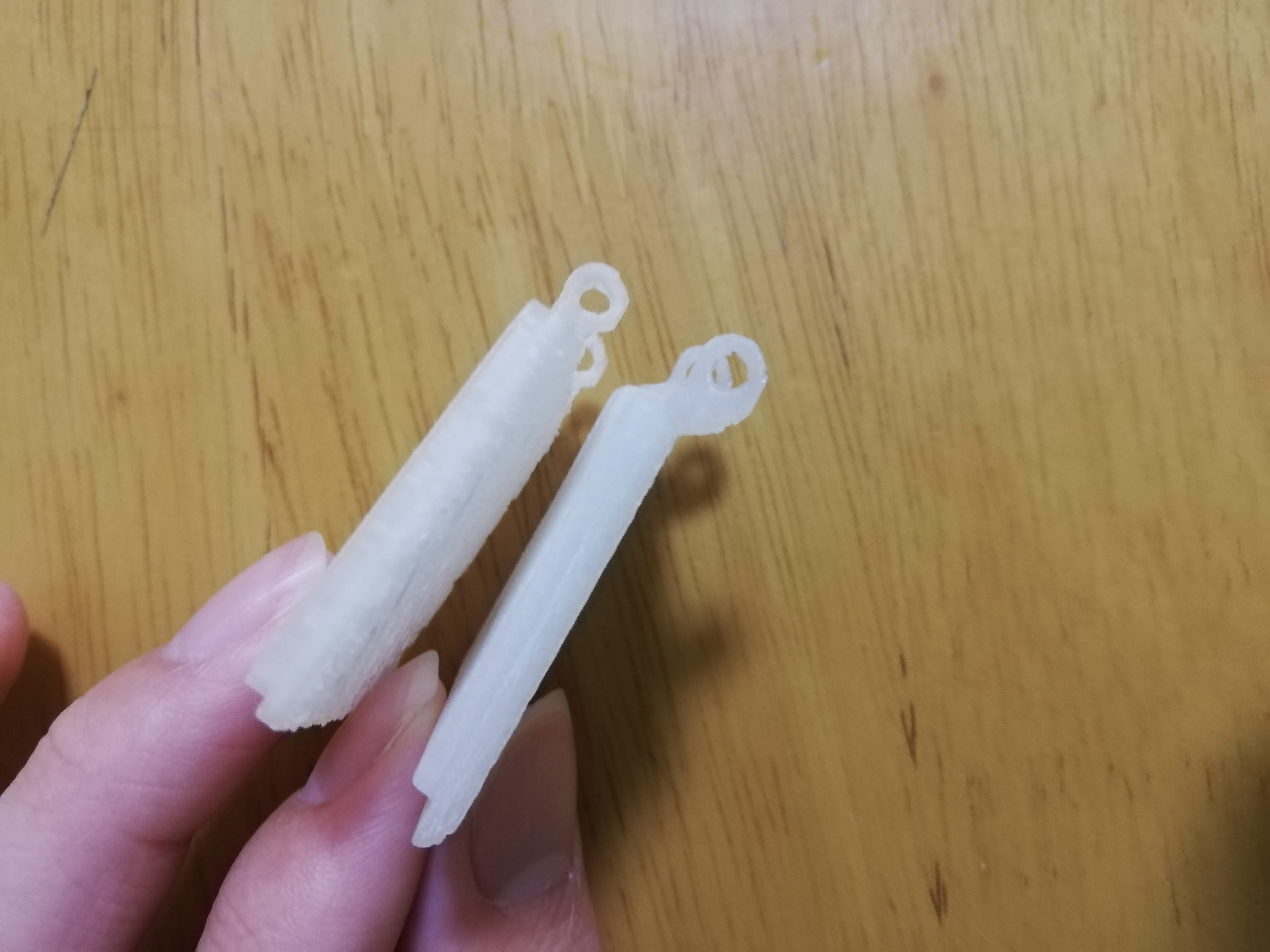

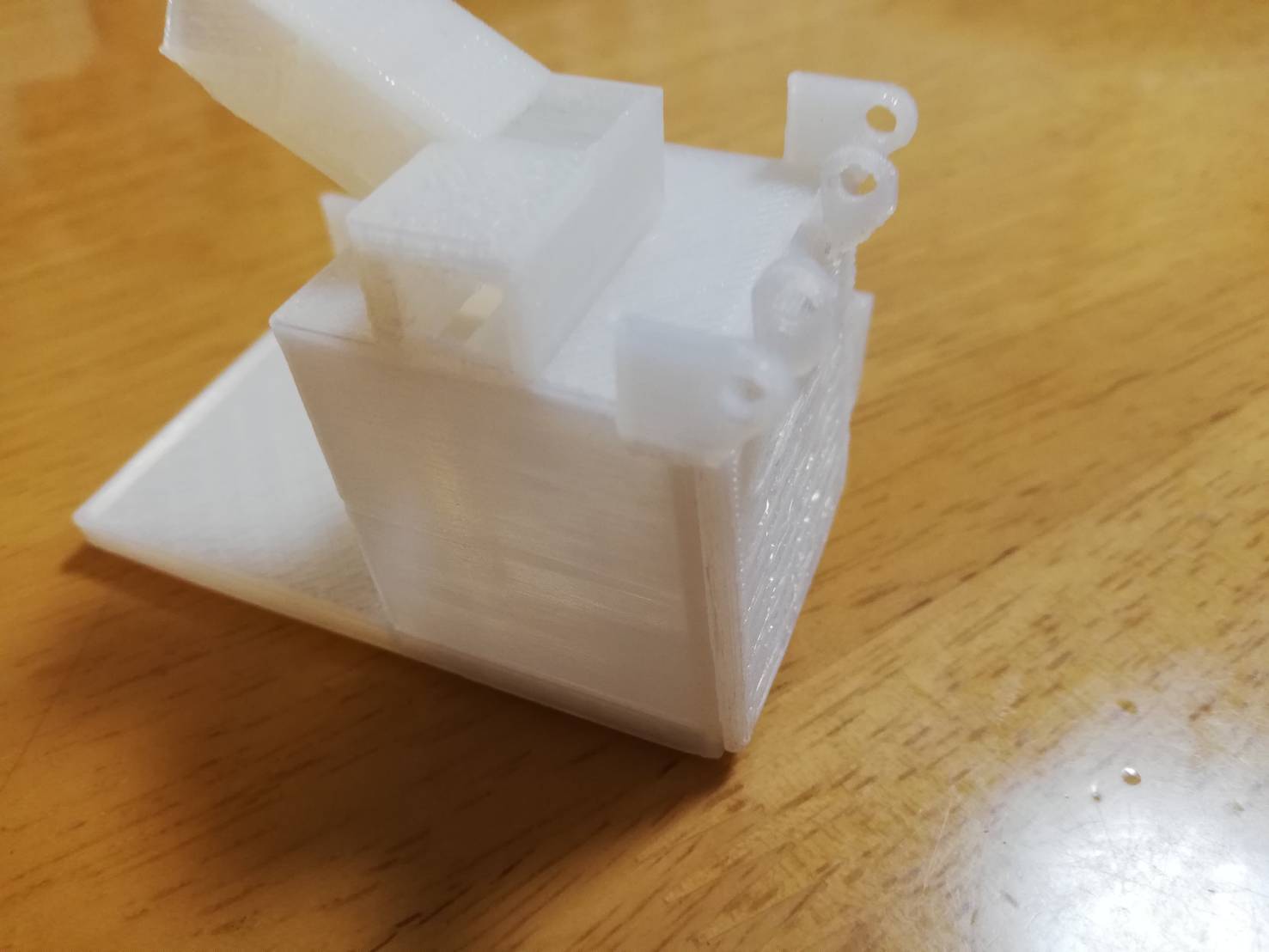

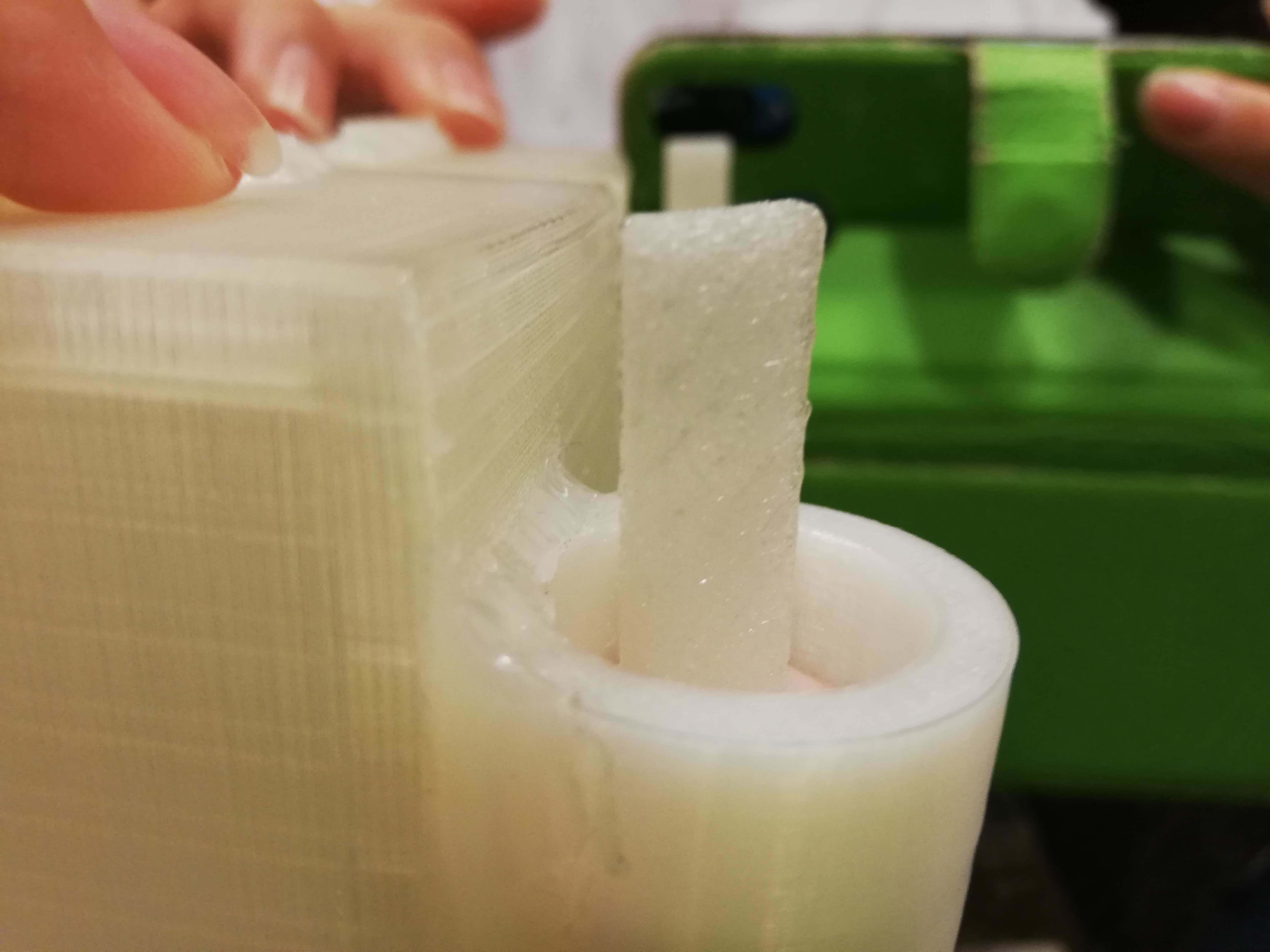

ポンプ1回目

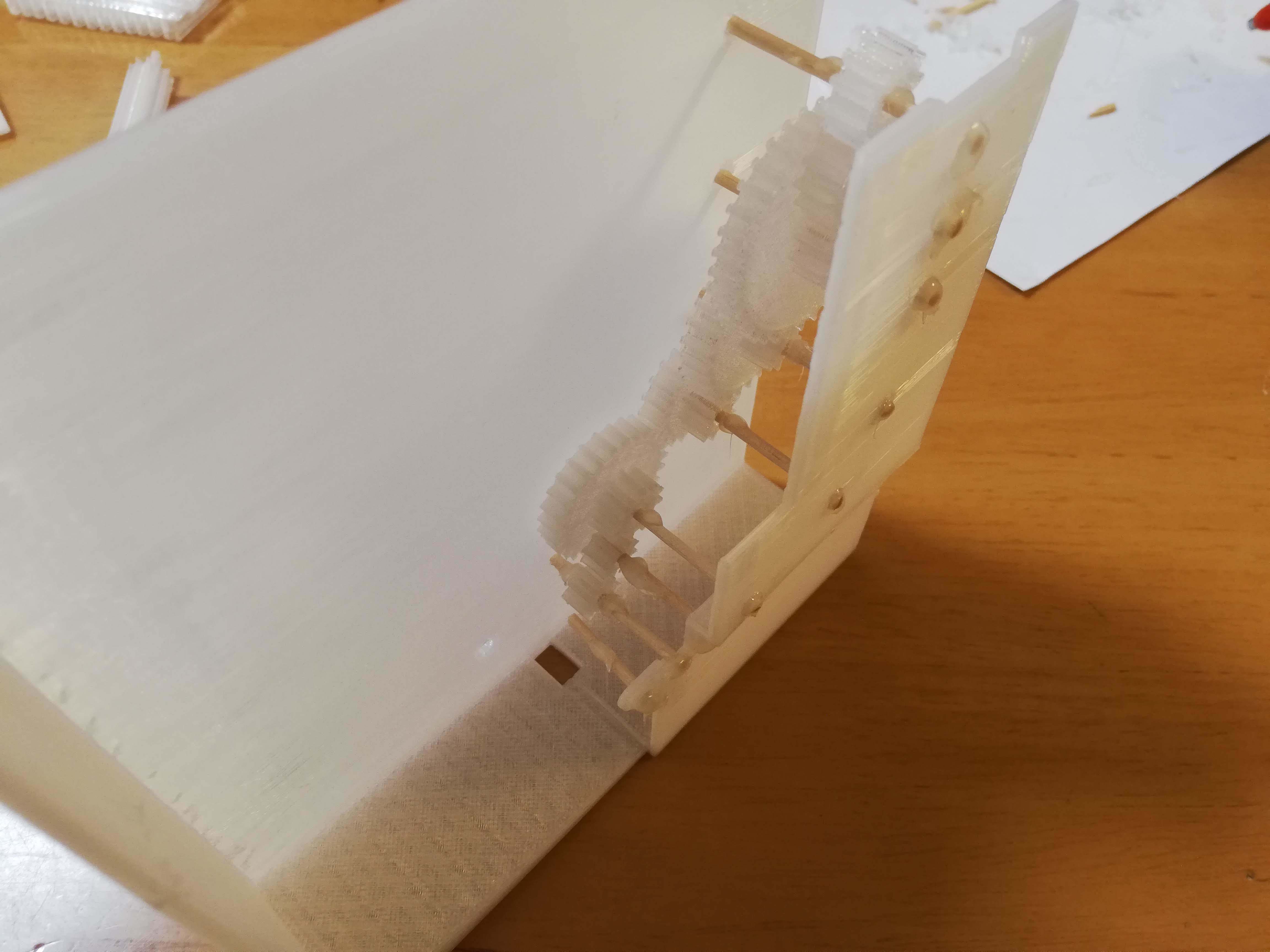

この細長い棒は水を入れるための経路で中は空洞になっています。ポンプに残ったサポート剤はヤスリで削り落とします。しかし水の経路が小さすぎて、サポート剤が取り除けなかったので大きく作り直すことにしました。

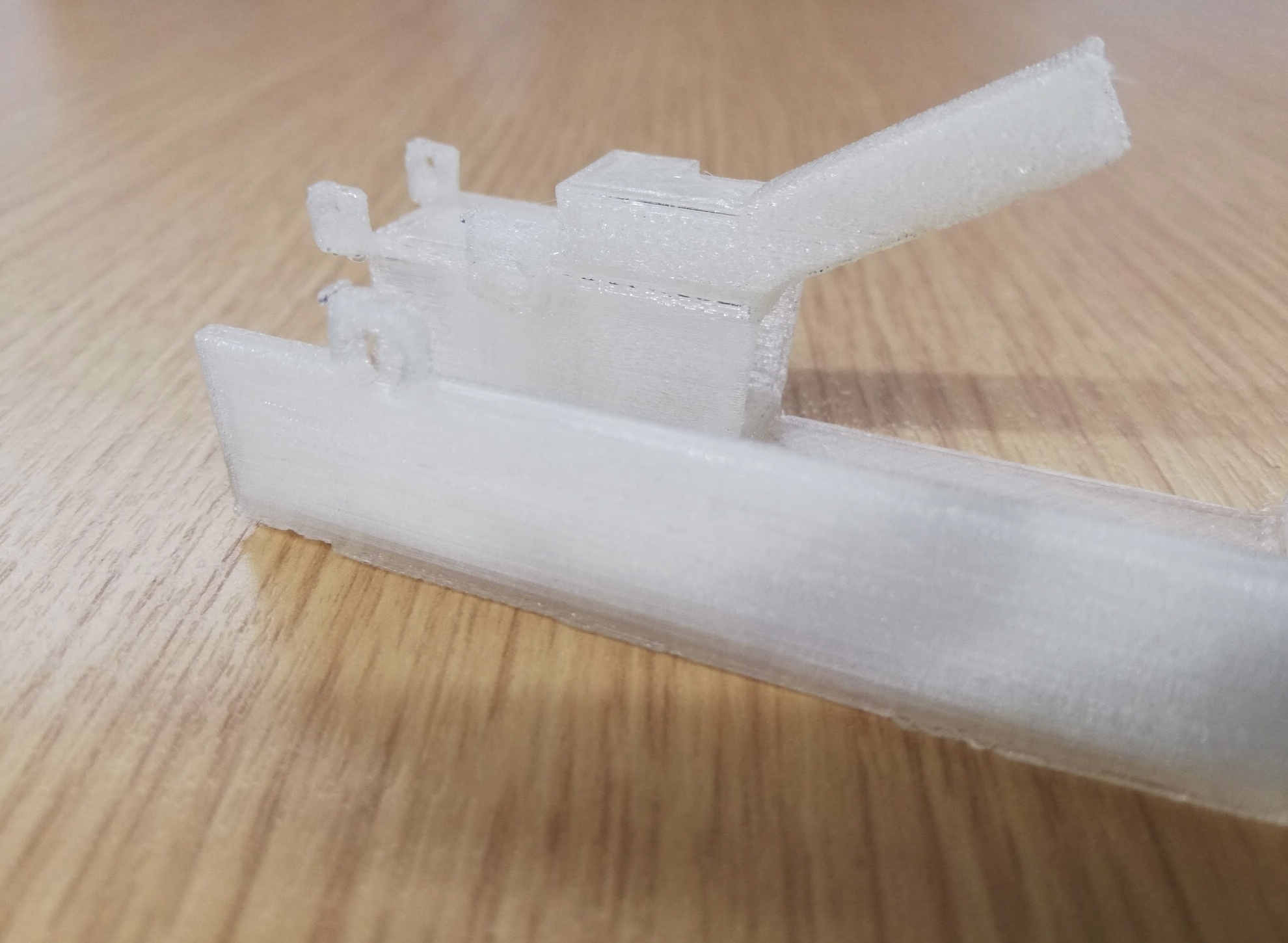

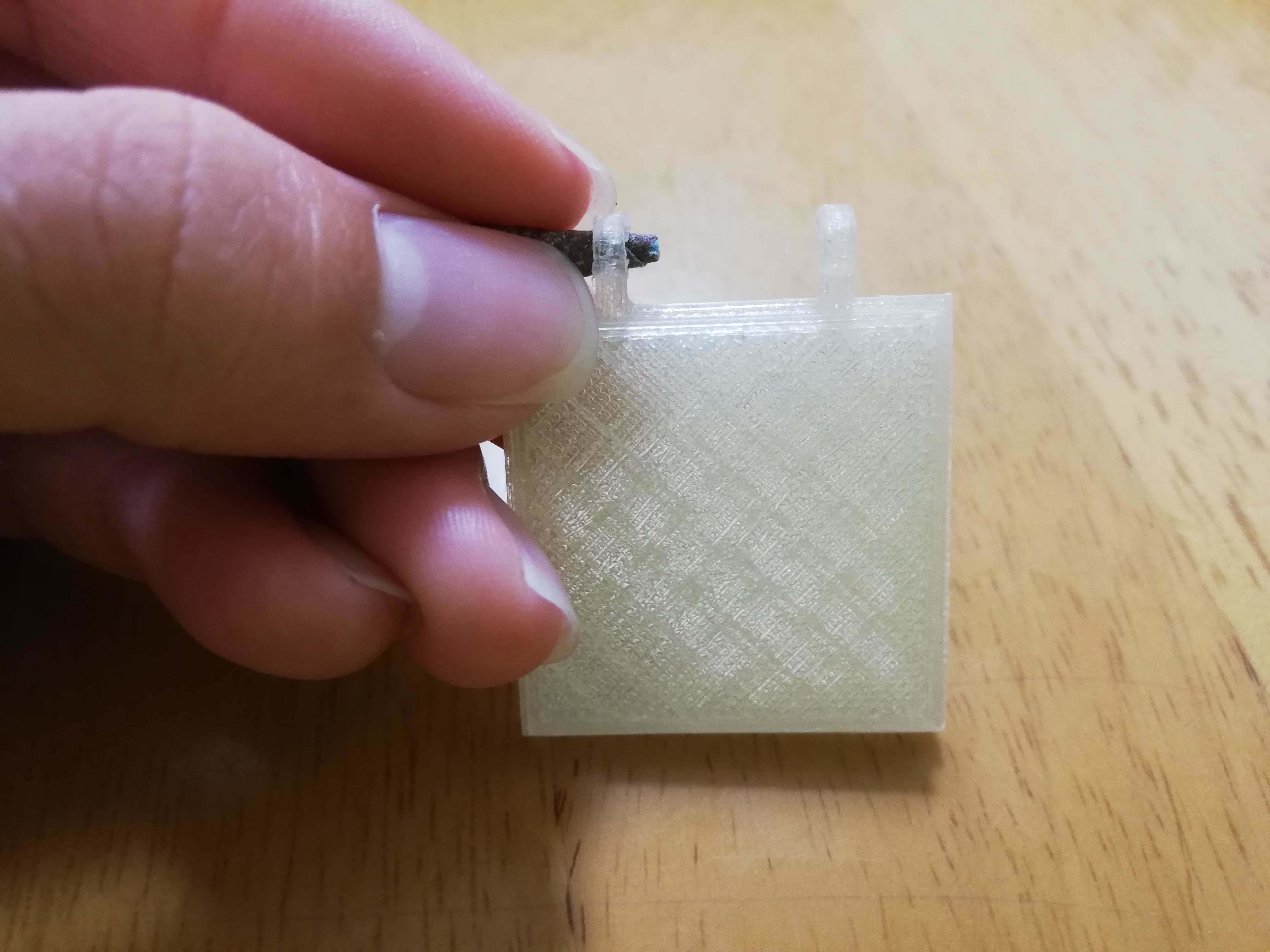

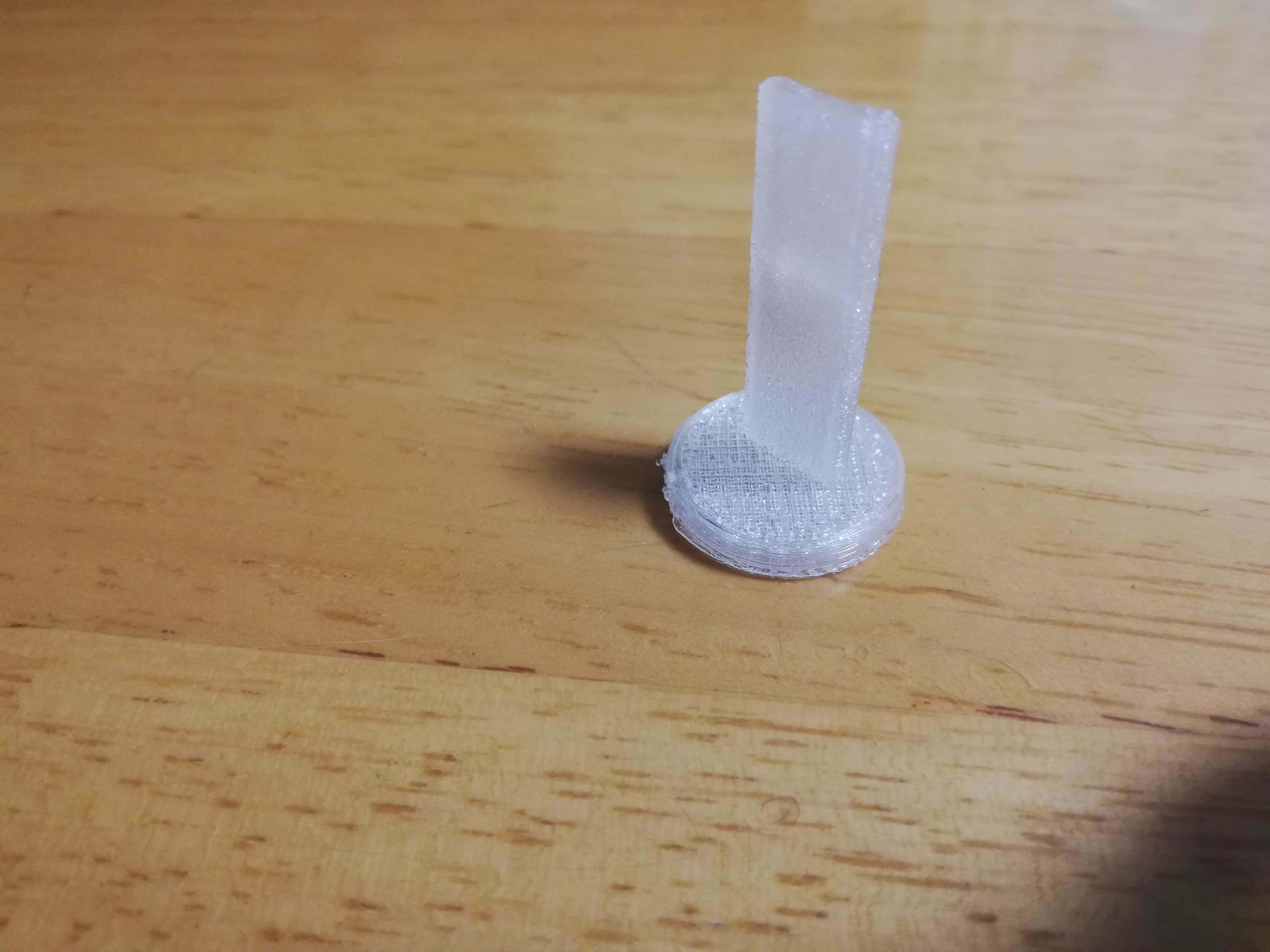

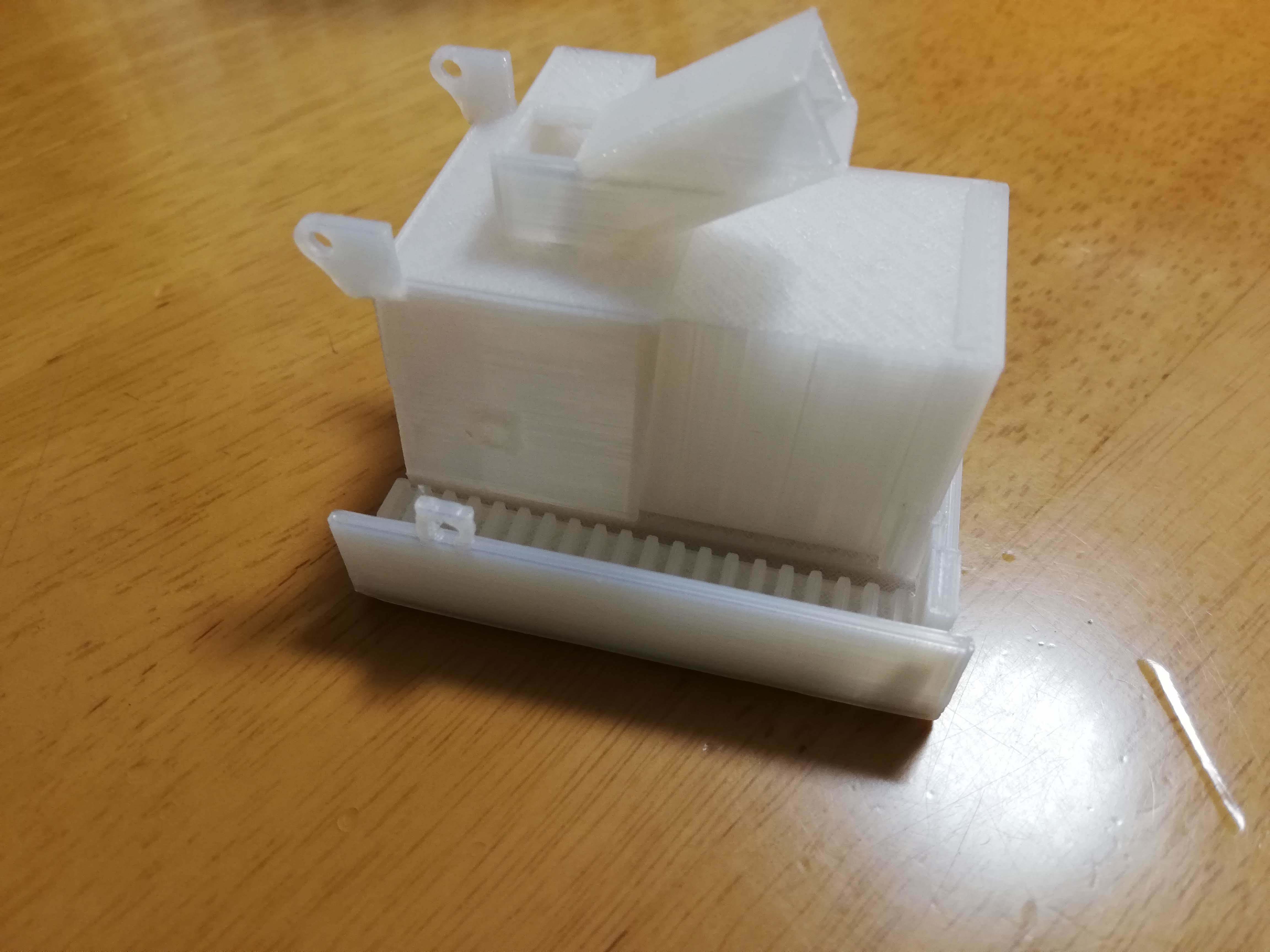

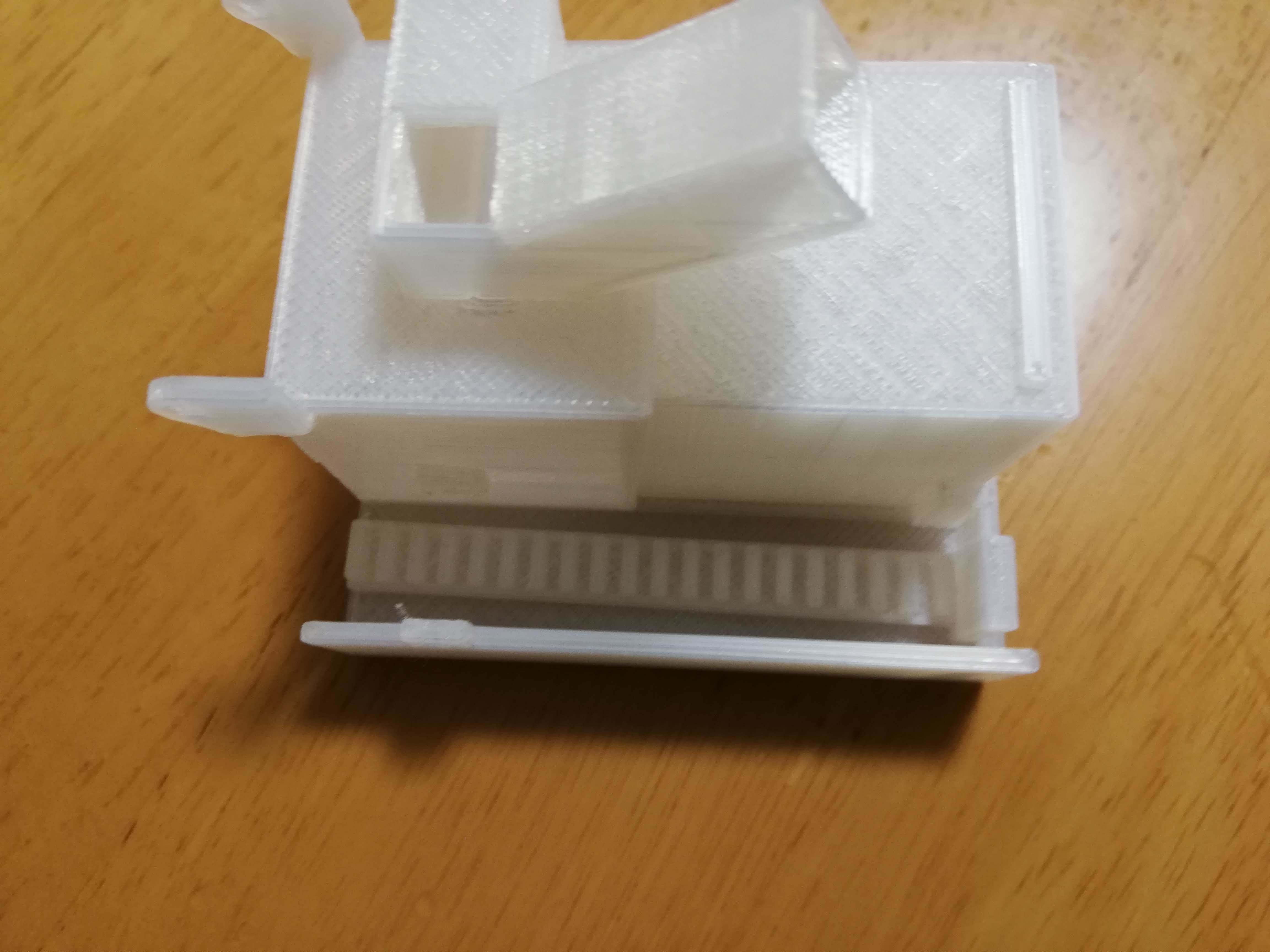

3枚目の写真のパーツはポンプの中にある水を押し出すためのパーツです。これをポンプの2枚目の写真のところに入れるのでポンプよりも少し小さめに作ると丁度良いサイズになります。また、このパーツの半分はラックピニオンでできているので、これも10%の密度で印刷しました。

ポンプ設計図②

水の経路を大きくして上につけることにしました。

そして、装置内に入れすぎた水を外に出す穴もつけました。

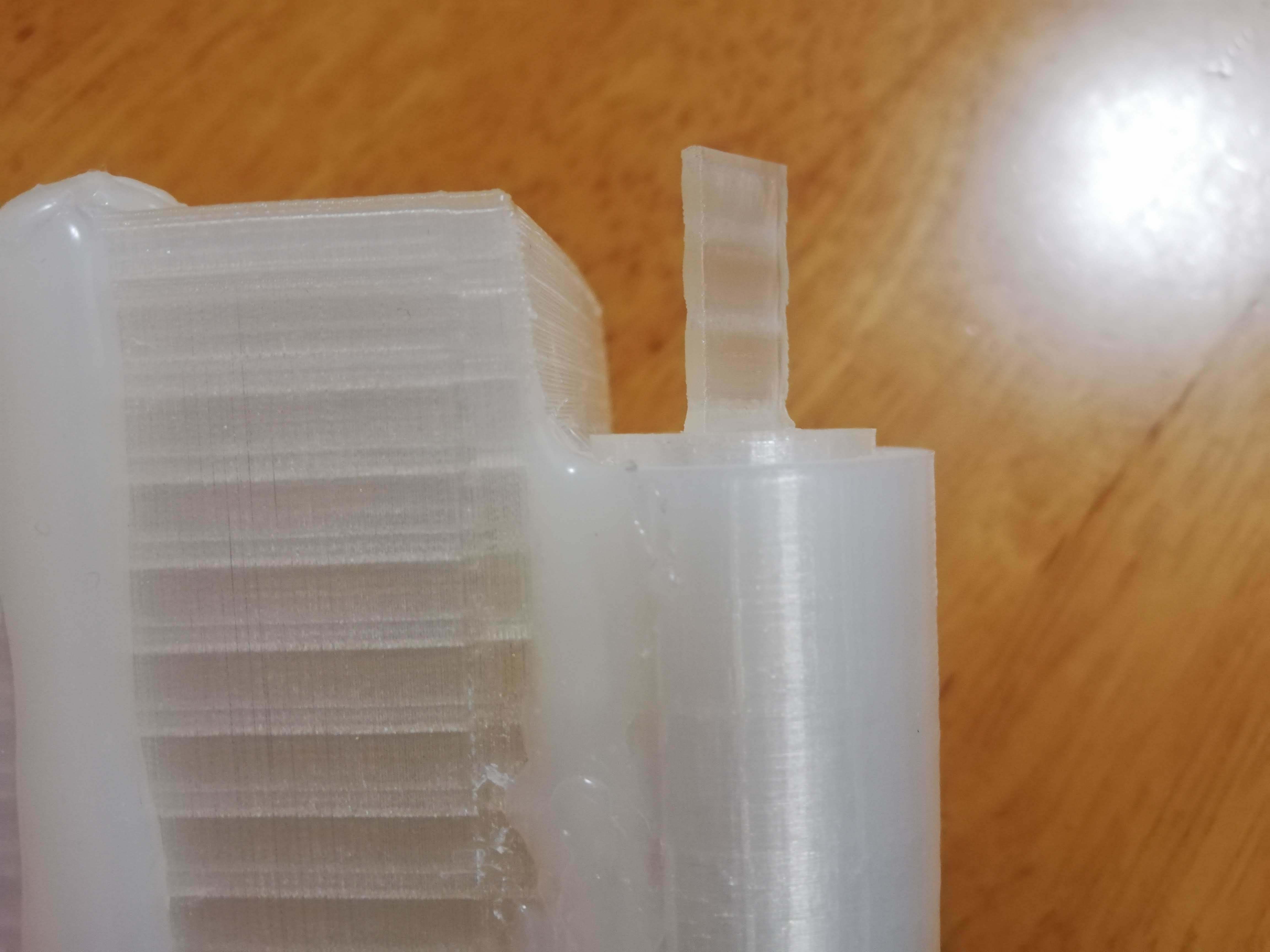

ポンプ2回目

これでサポート剤が取り除けたので水が通るようになりました。水の経路を作るポイントはサポート剤を取りやすくするために短いものを連結していくことです。

あとでその連結パーツを作ります。

計算ミス

水滴一滴が0.03㎤なので 30㎤のポンプを作るはずが、3㎤のポンプを作っていました。

でも他の作りは完璧にできているので大きさを変えるだけです。

完成‼︎

水を押し出すパーツ

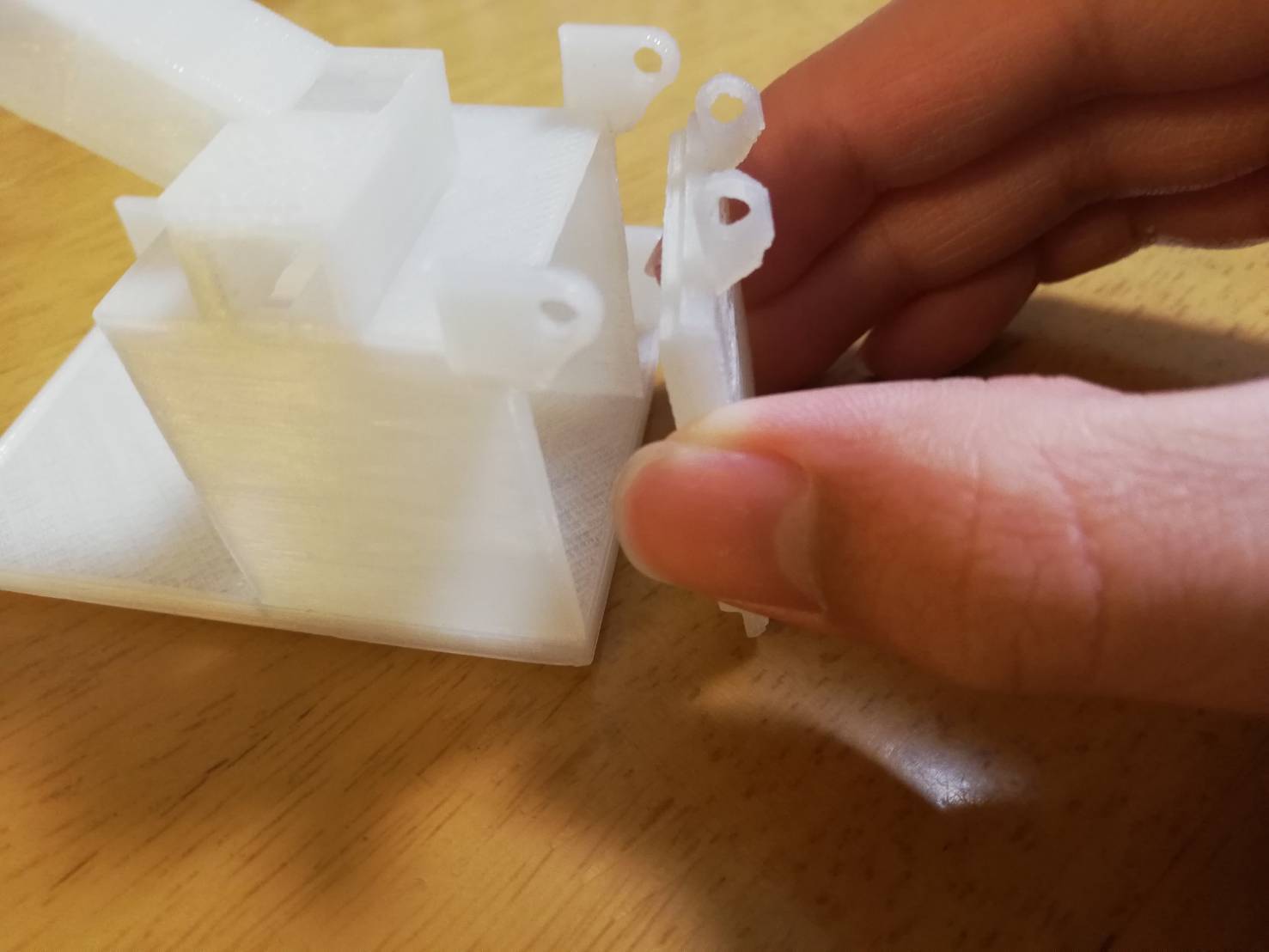

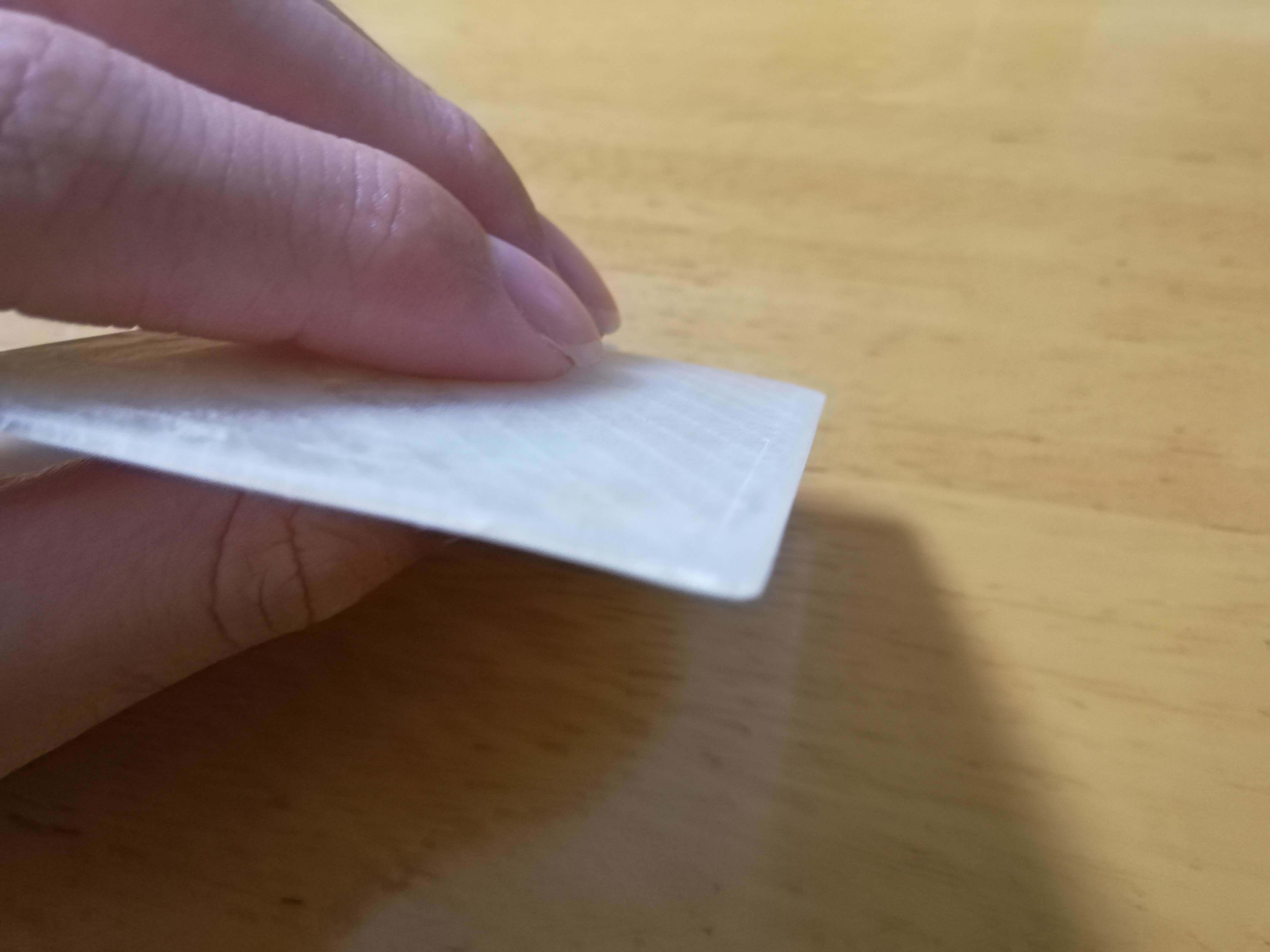

これをさっきのポンプにはめれば完成ですが、はまりませんでした。

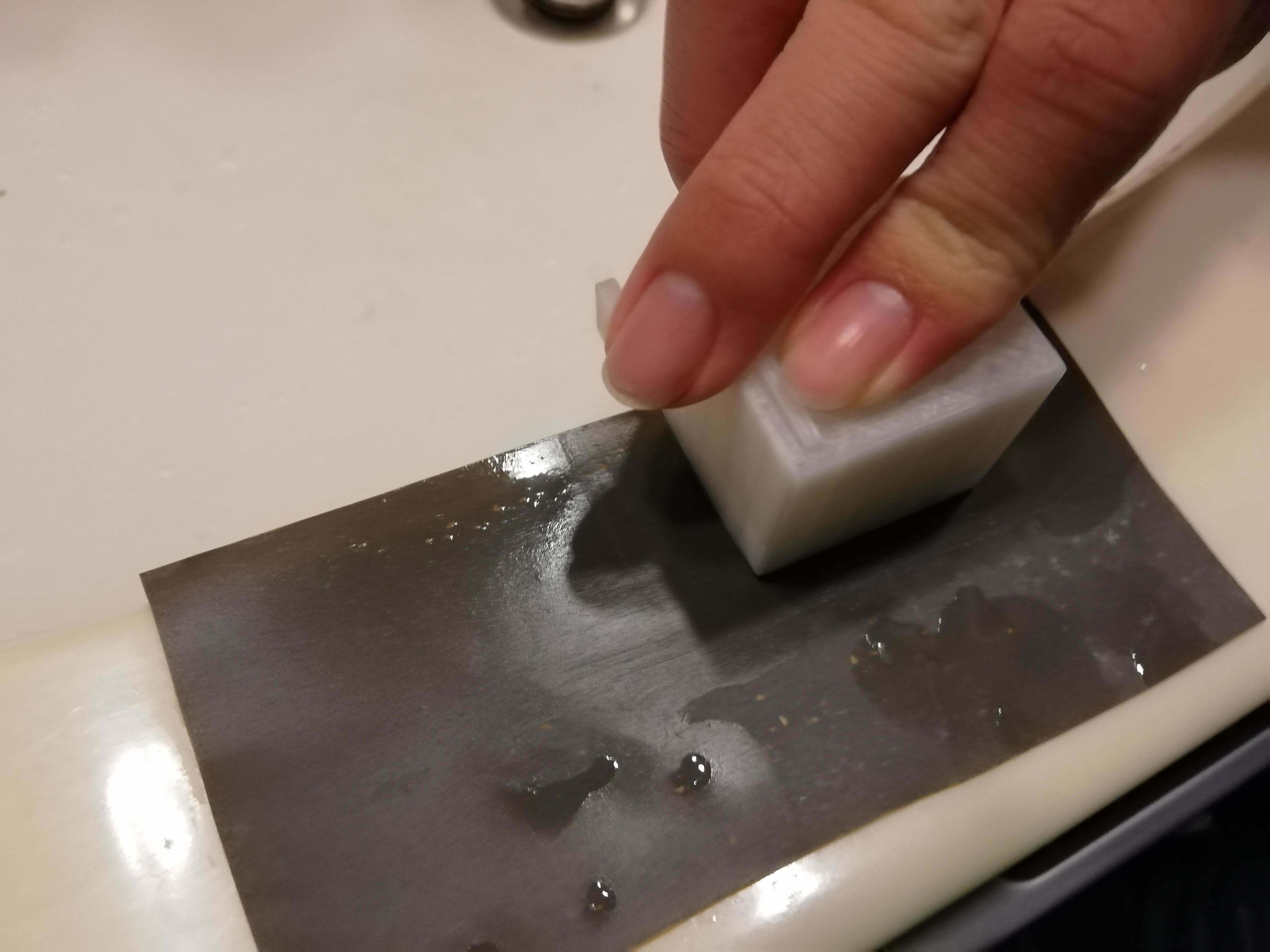

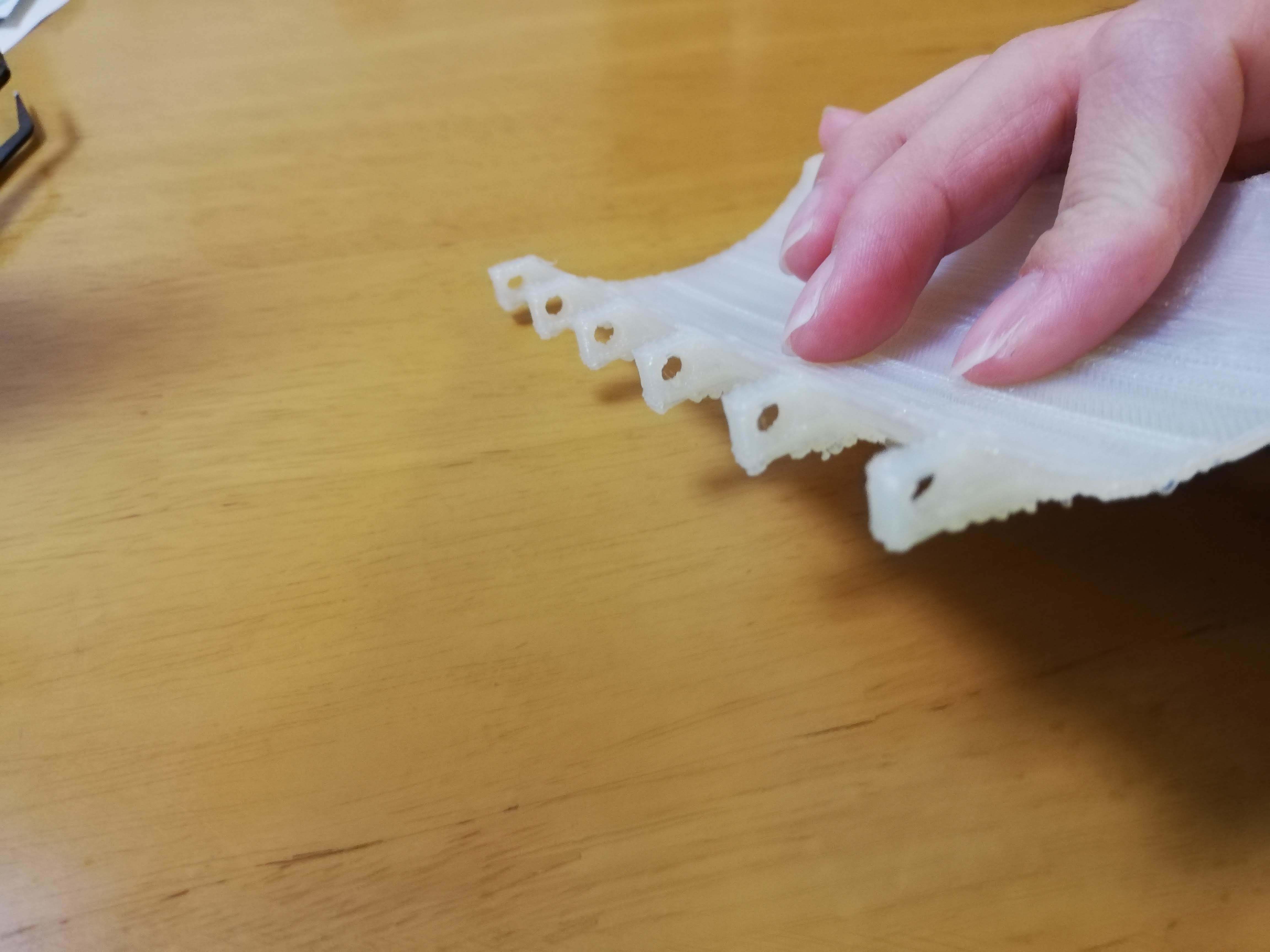

ということで、1500番の紙やすりで艶が出るまで磨いていきます。光を当てると…反射しています!これで水を押し出すパーツが完成しました。

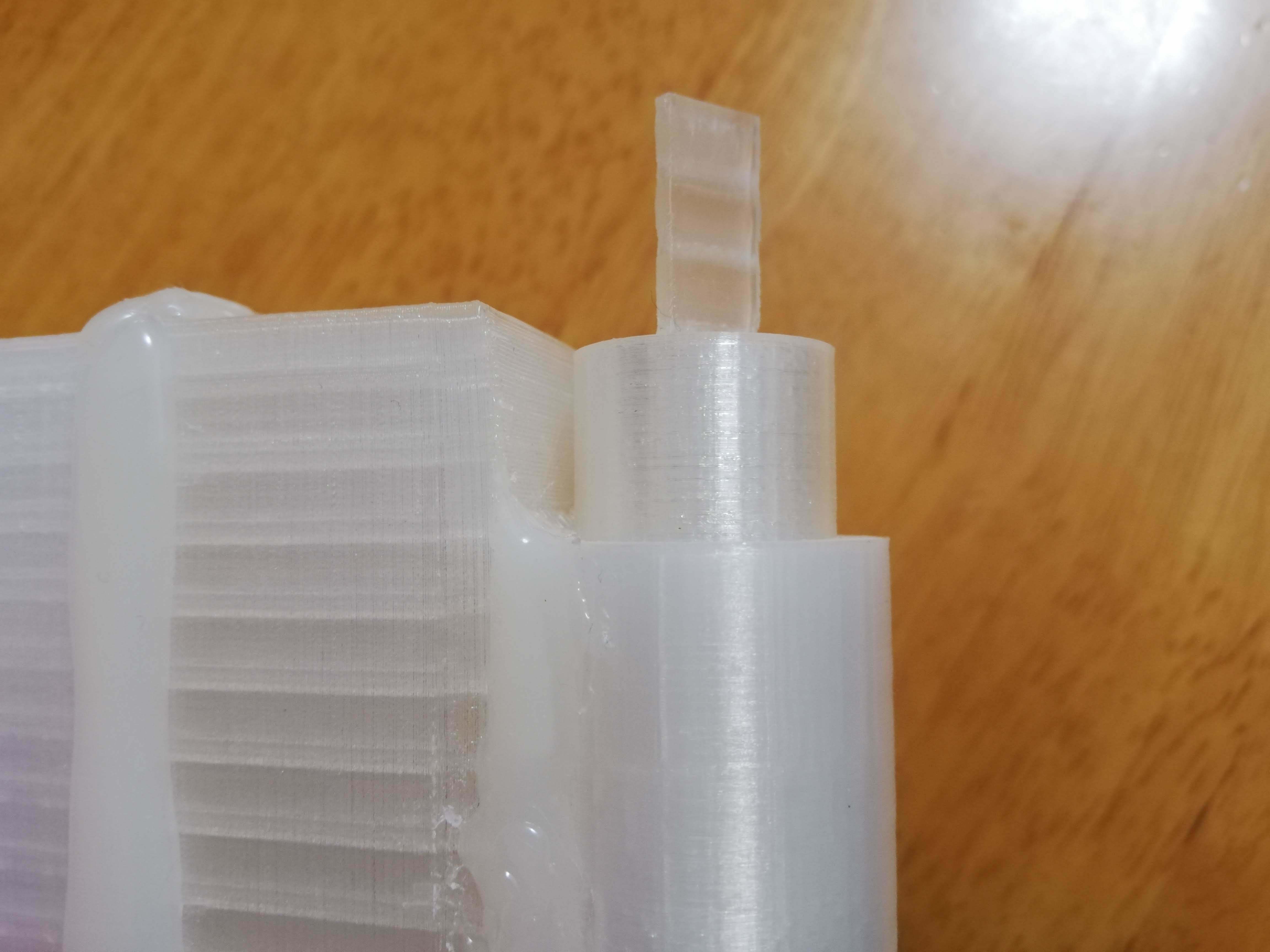

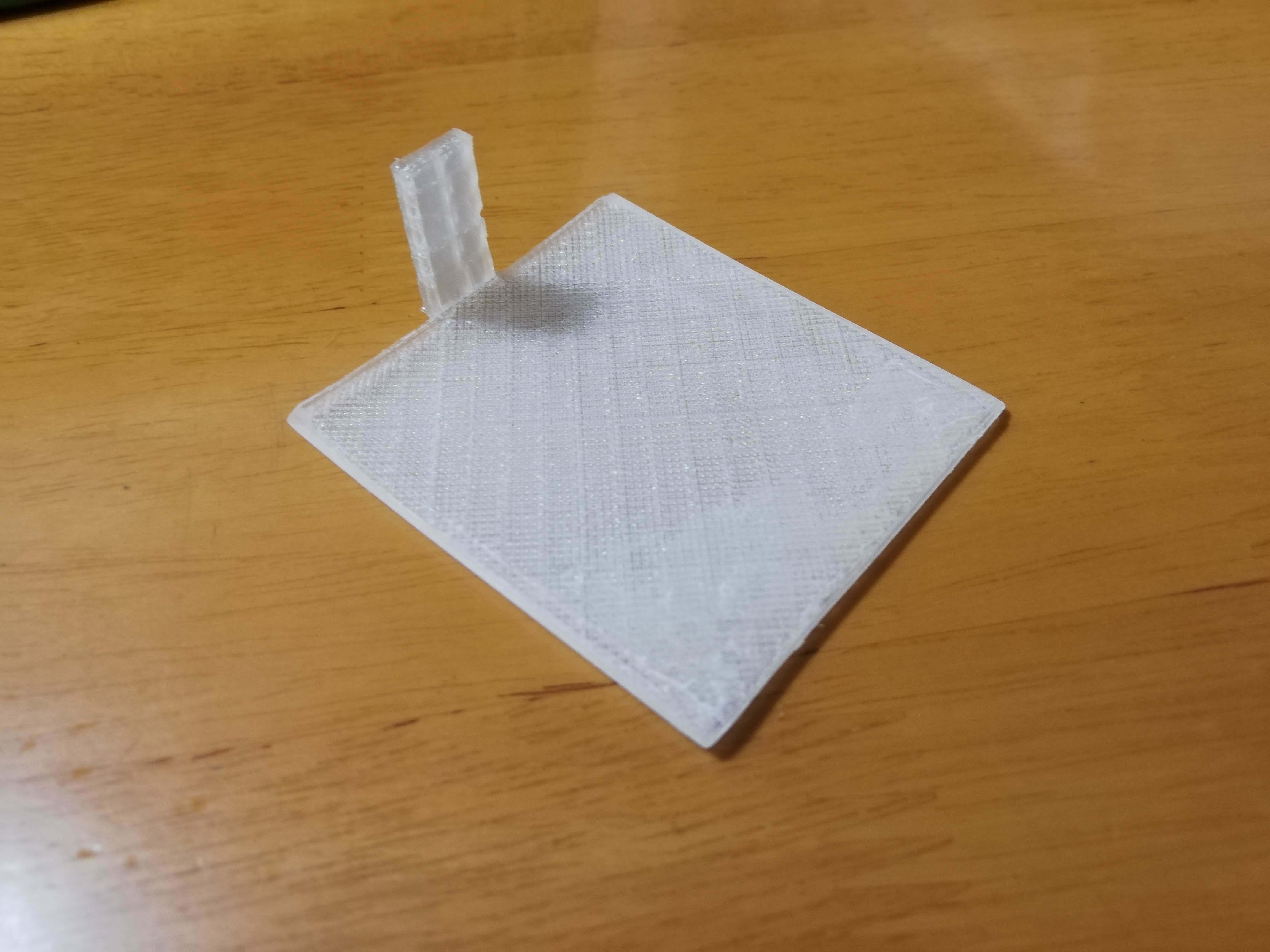

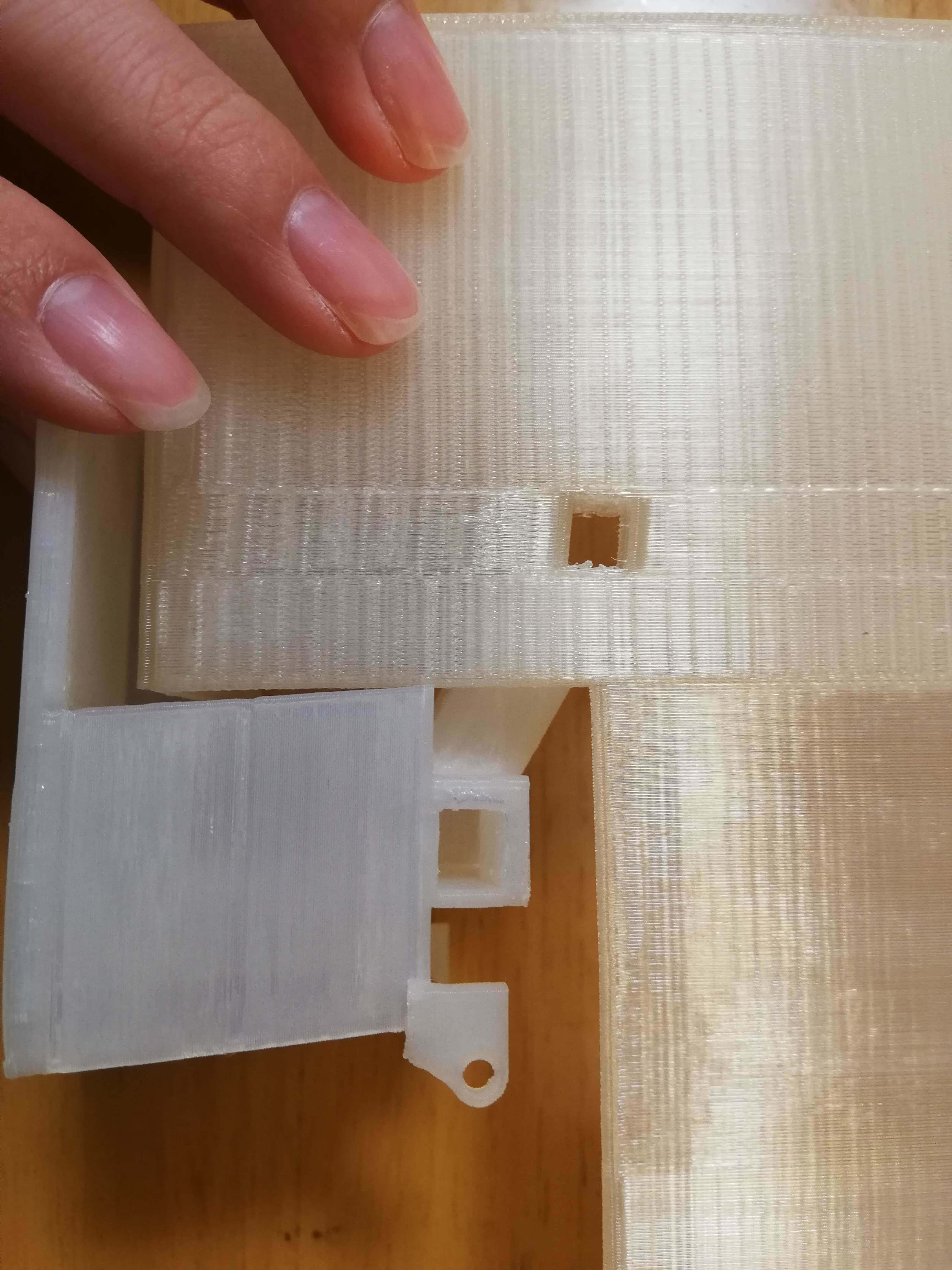

水を抑える板

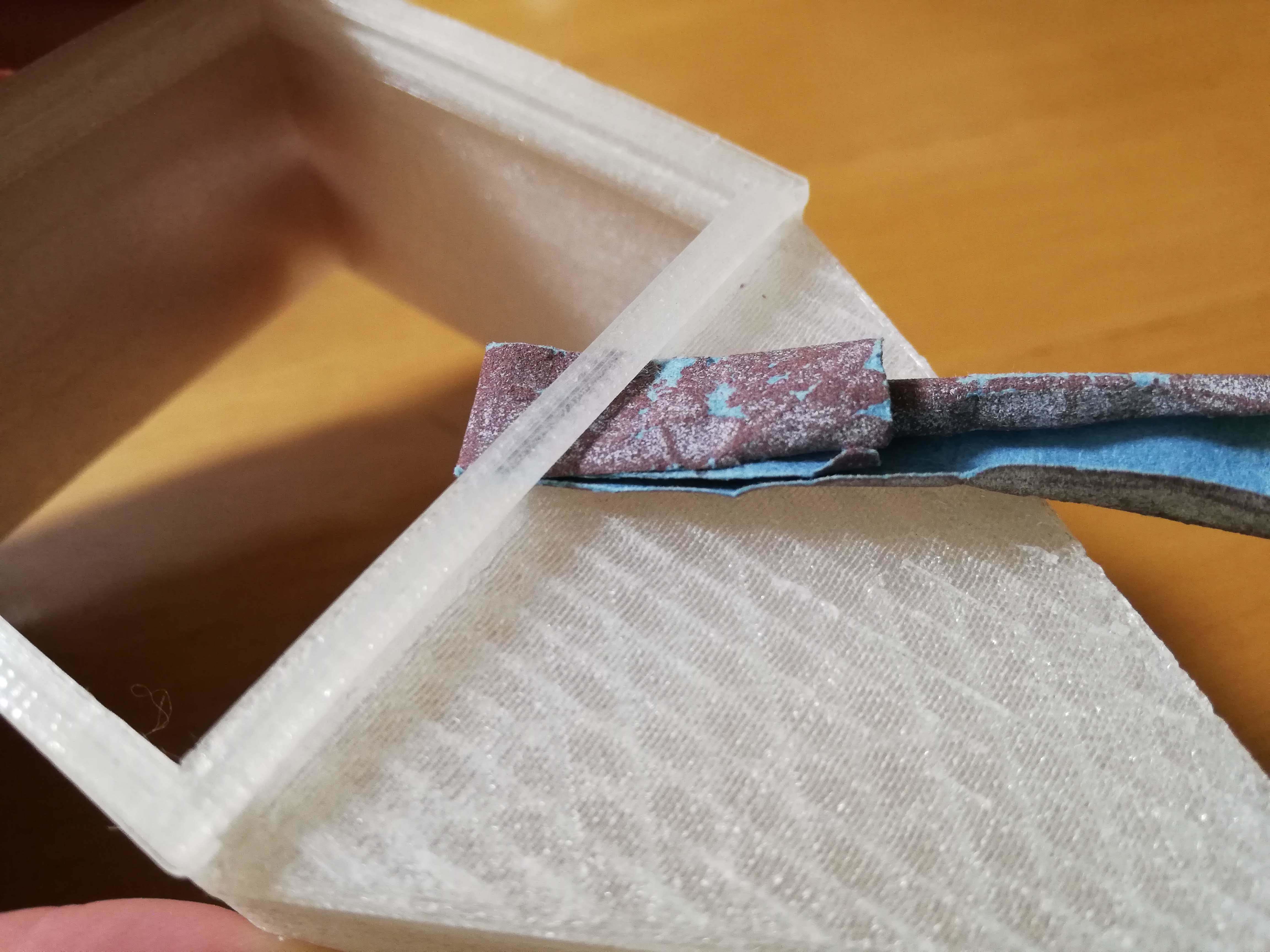

穴のサポート剤を取るために、ヤスリを丸めて少し削ります。

モデリングしている時は気づかなかったのですが、いざ印刷をしてみると穴の部分と板の部分が折れそう(強度が足りない)なことに気づいたのでもう一度モデリングし直して、印刷してみました。

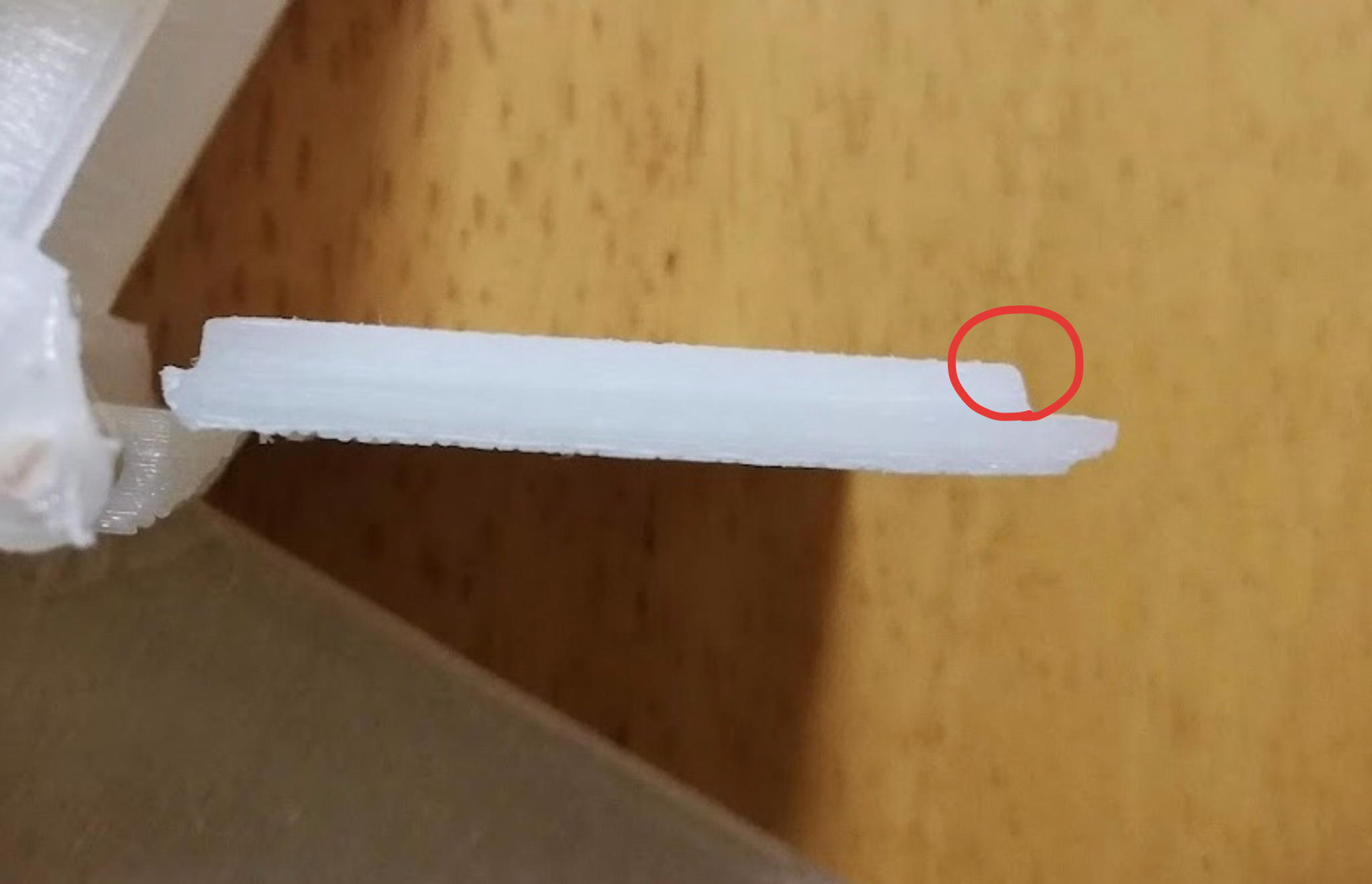

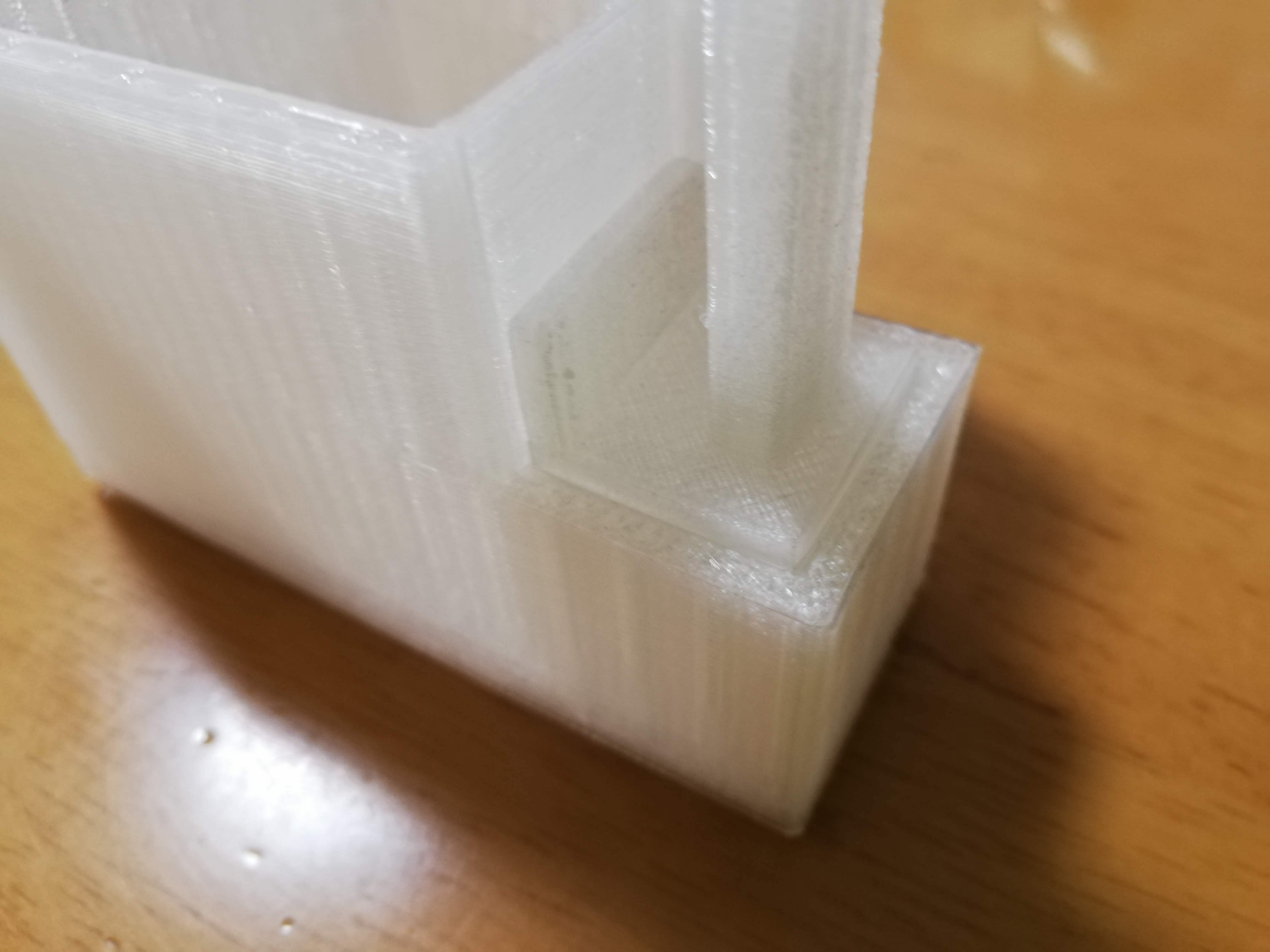

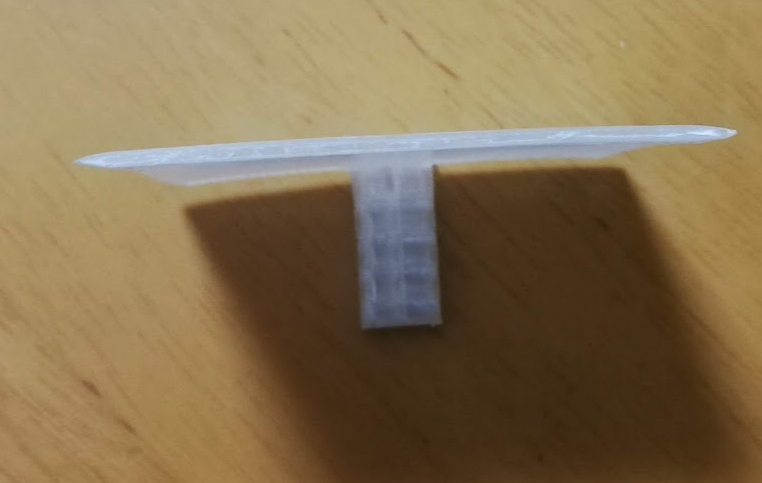

水を抑える板②

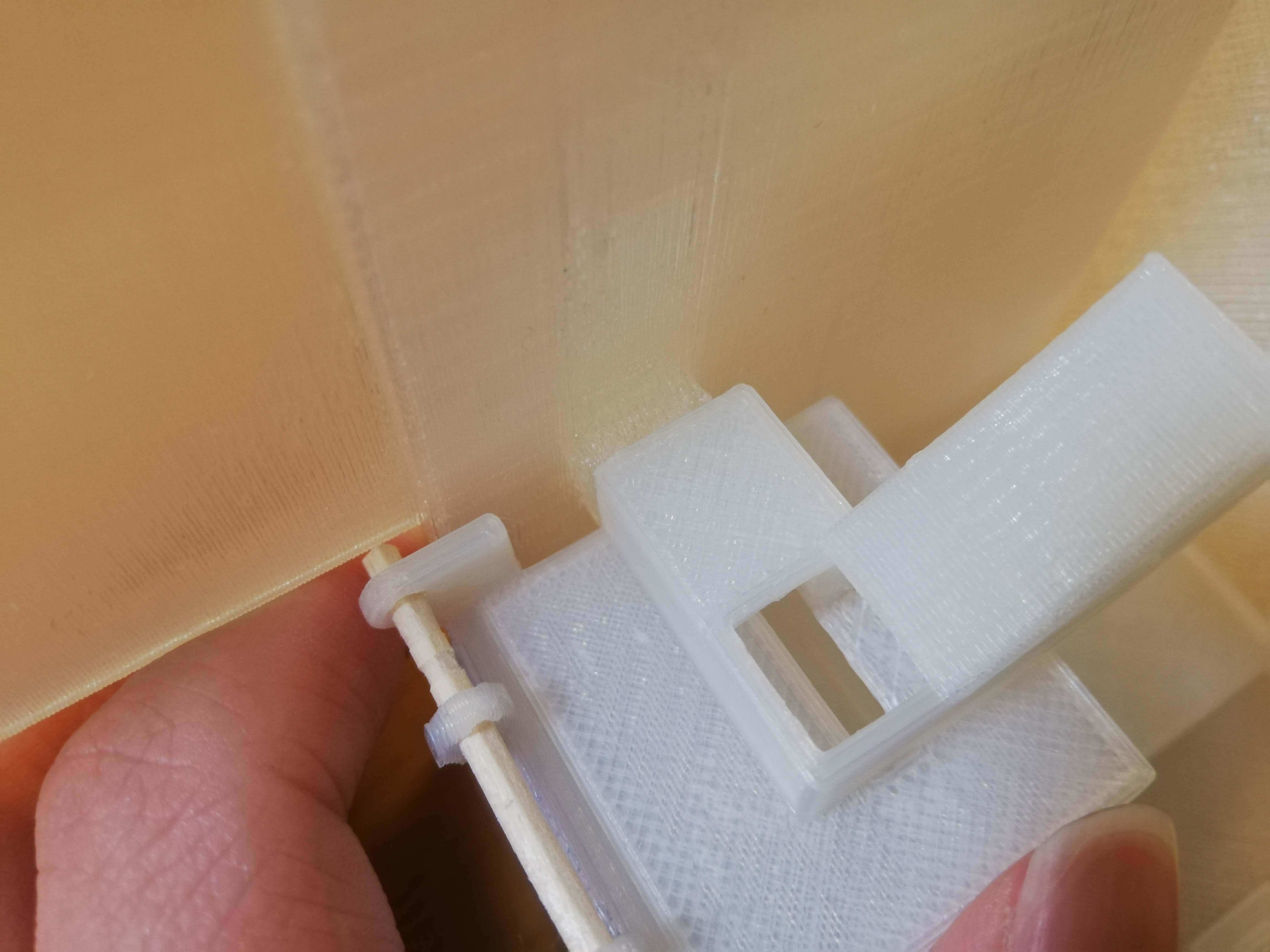

横から見るとわかりやすいですが、これなら長く使っても安心です。これも穴のところをやすりがけします。

最後に、パーツをはめる時にこれでははまりにくいので下の一辺をやすって丸めます(赤丸のところ)。そうでないと、最後の写真のようにポンプの口にはめる時に当たってしまうからです。

組み立て

これでポンプは完成です。これから組み立てて試験をします。水を抑える板の軸には爪楊枝を使います。

試験

水のポンプがしっかり動いて、使えることがわかりました。

水滴装置の作成

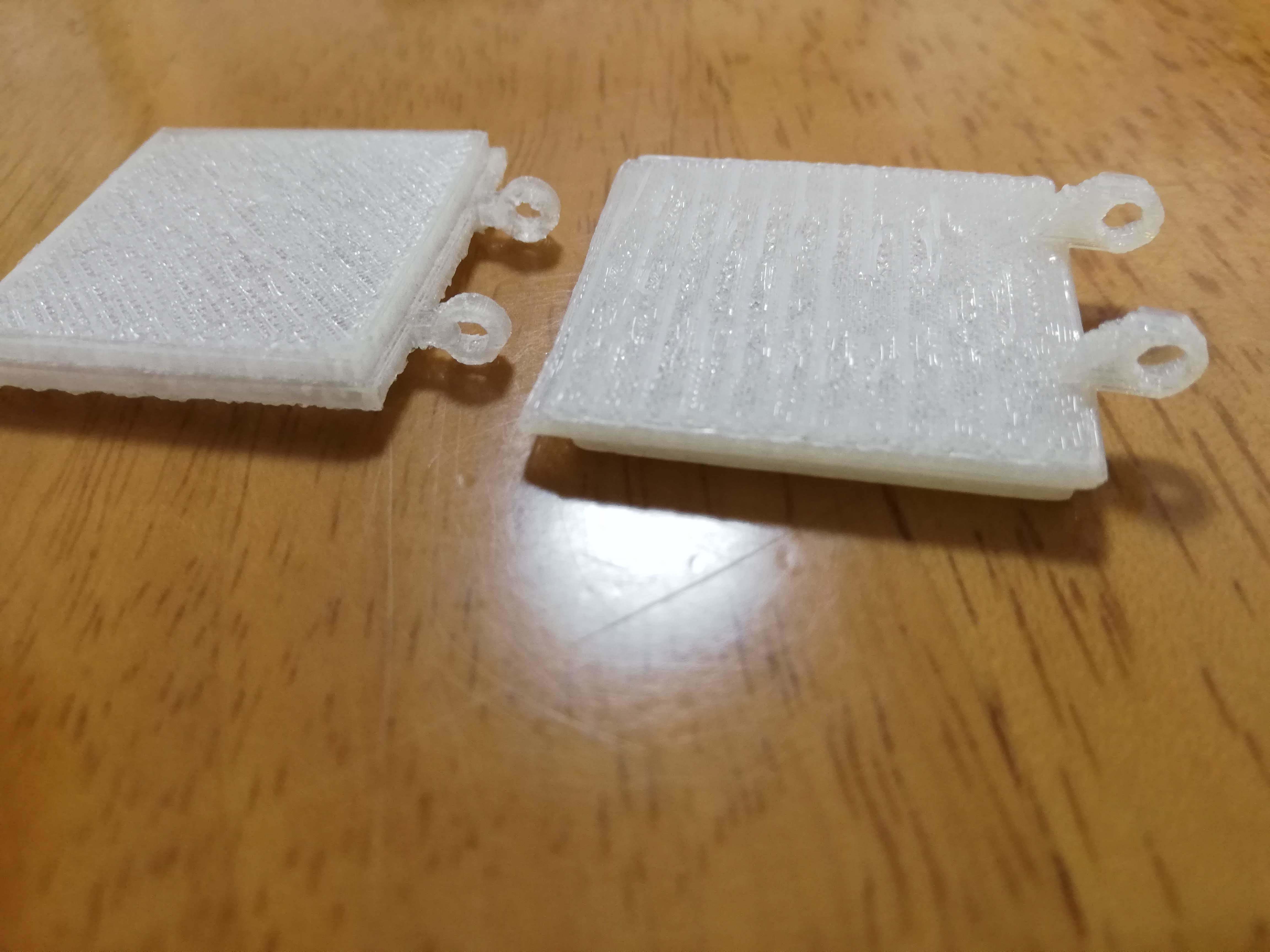

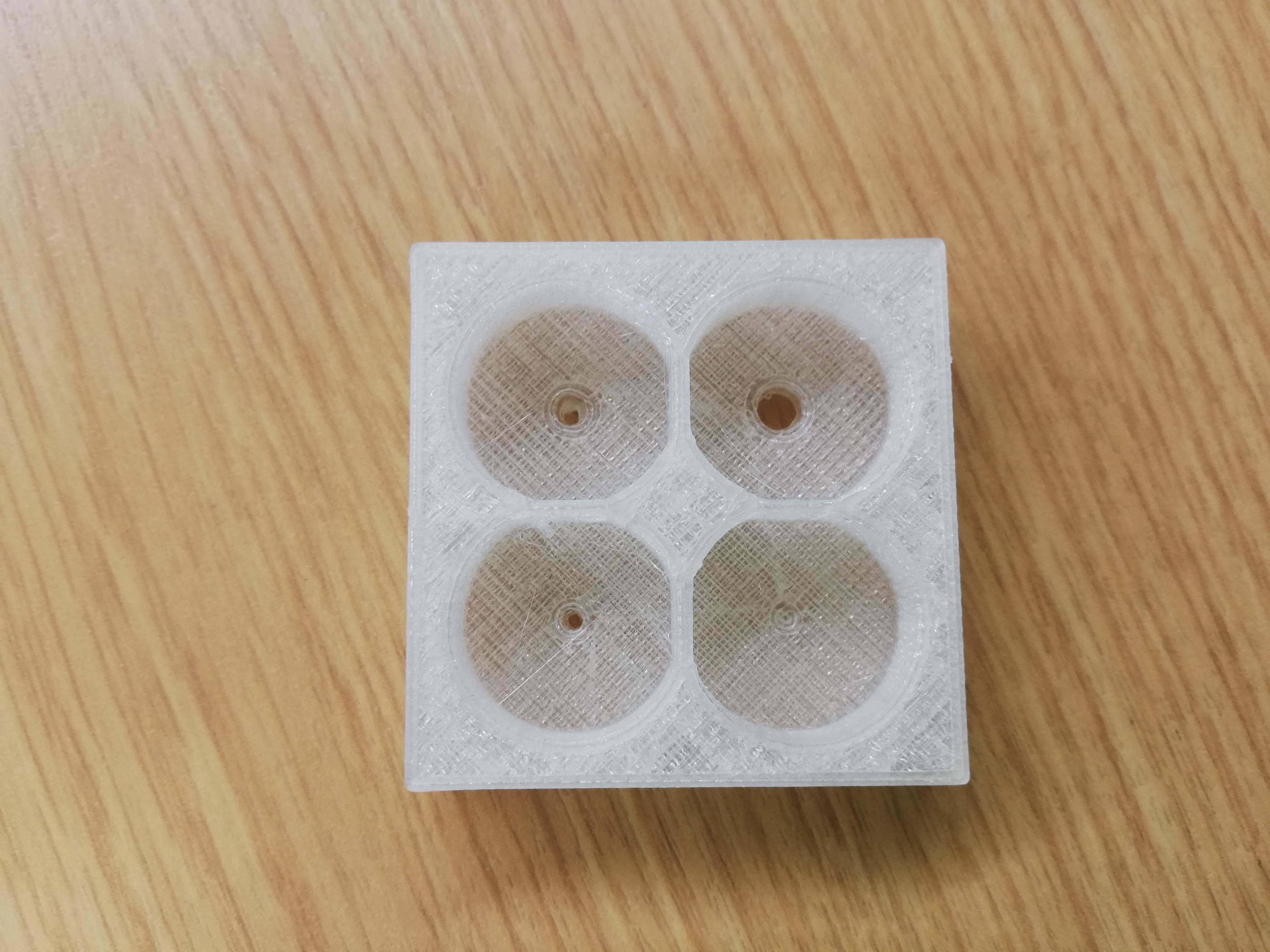

何ミリの穴で水滴ができるのか

洗剤の水滴を作るといっても、作り方がわかりません。なので、何ミリの穴で水滴ができるのかを調べるために水を、この穴の空いた容器に入れてそれぞれ見比べて見ました。

[結果]1mm→なにも起こらなかった

2mm→水が出そうで出なかった

3mm→印刷が上手くできていなかったので不明

4mm→水が水滴ではなく、たくさん出てきた

4mmの穴ではすでに水滴ではなくなってしまっていて、2mmの穴ではもう少しで水滴が出そうだったので、3mmの穴の容器をもう一度作ることにしました。

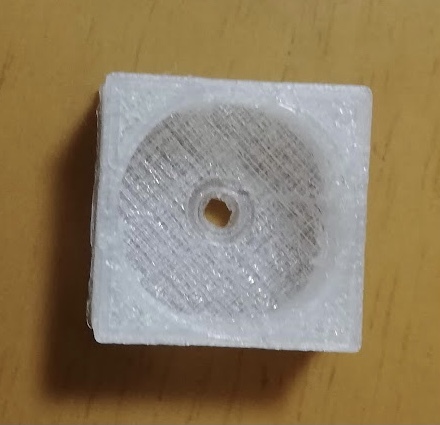

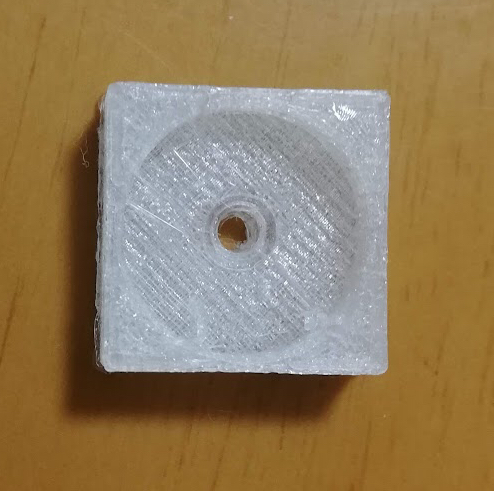

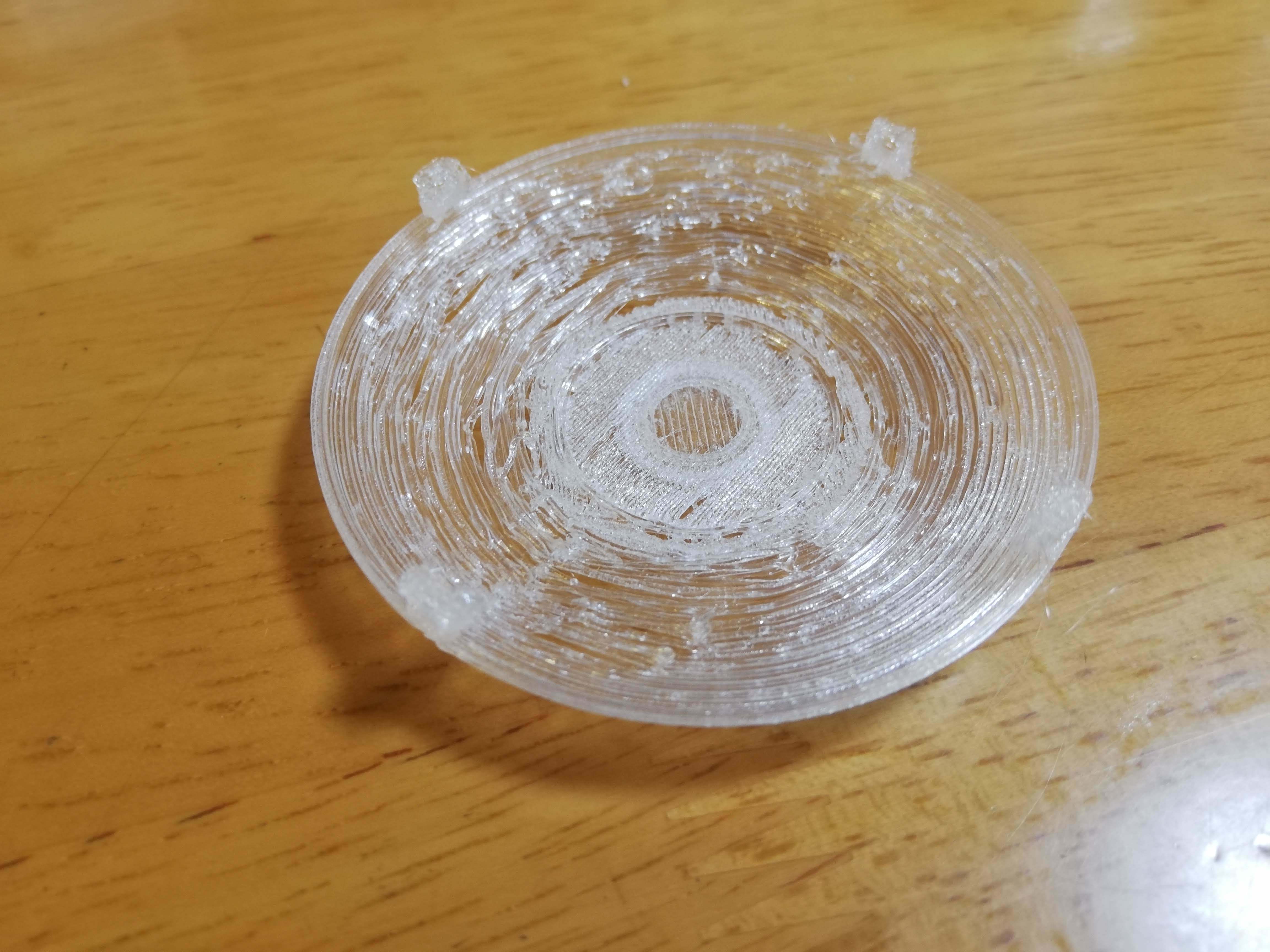

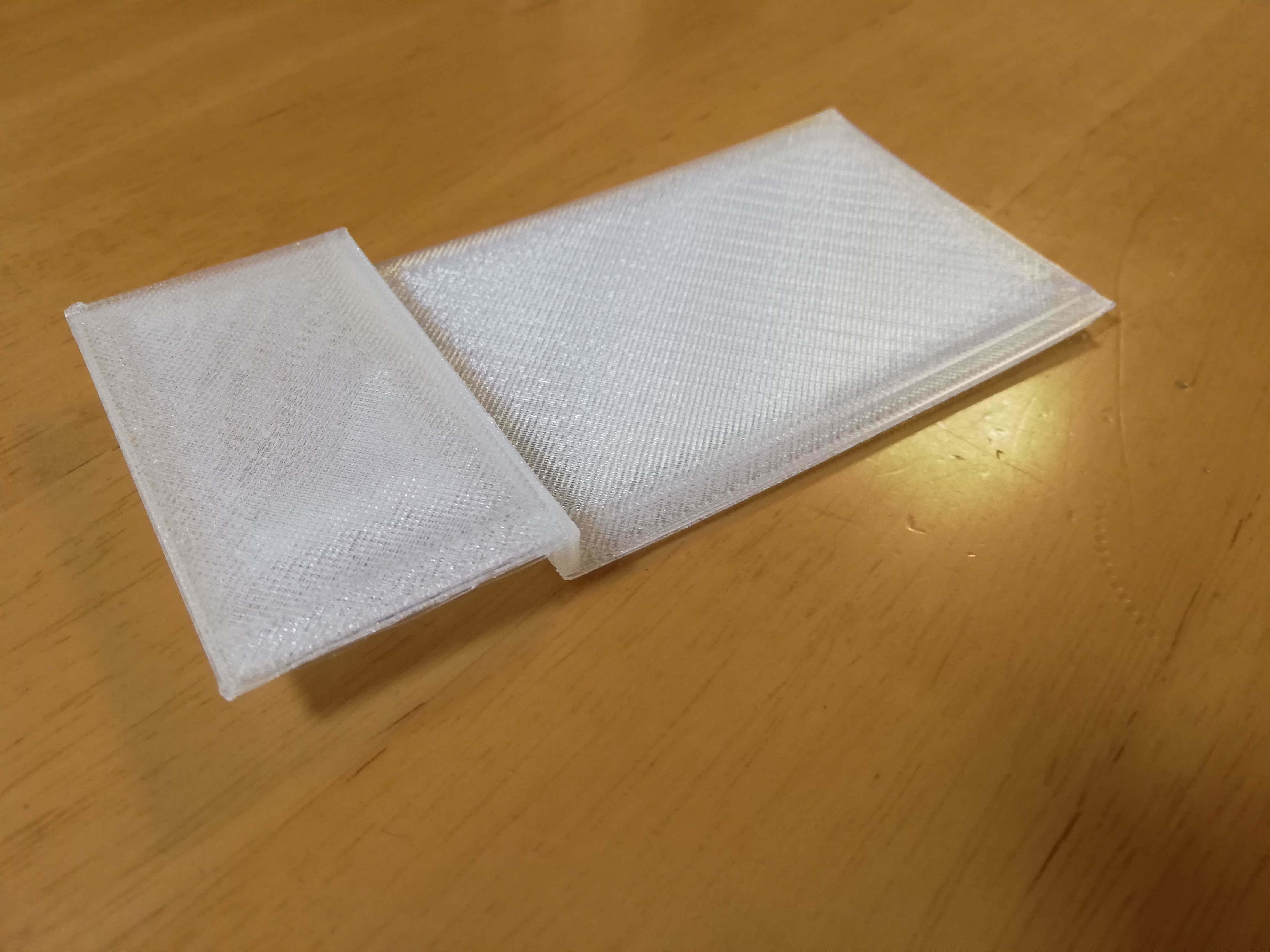

適切な穴は3mm?

1枚目の写真が3mmの穴が空いた容器です。水を入れた時に水滴が出てきました‼︎

が、水滴の出方がぎこちなかったので、3.5mmの穴が空いた容器も作ってみました(2枚目の写真)。すると3mmよりもスムーズに水滴が出ました。実際にこれを使うときは、上から圧をかけることになっているので穴の大きさはよりスムーズな3.5mmに決定しました。

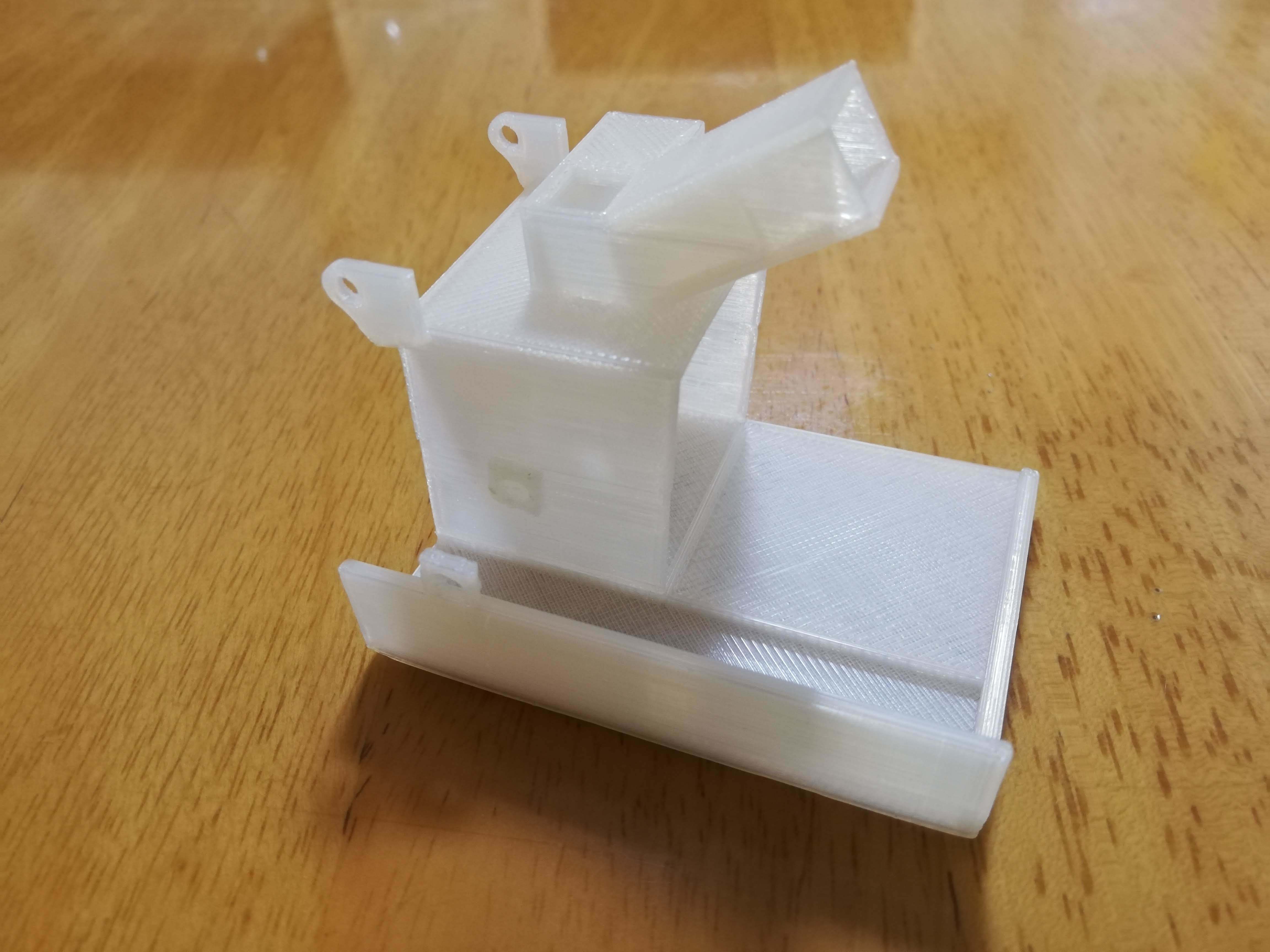

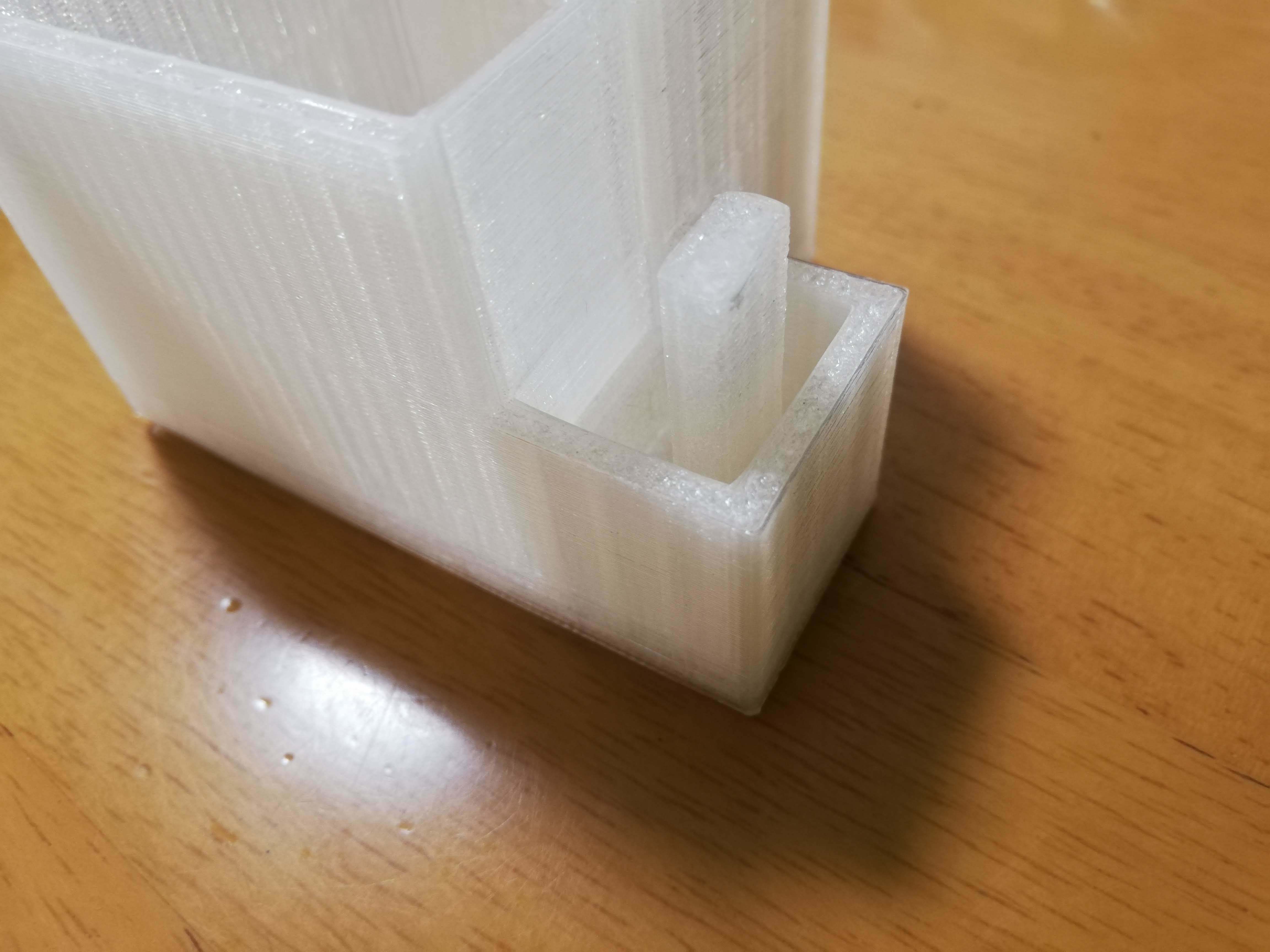

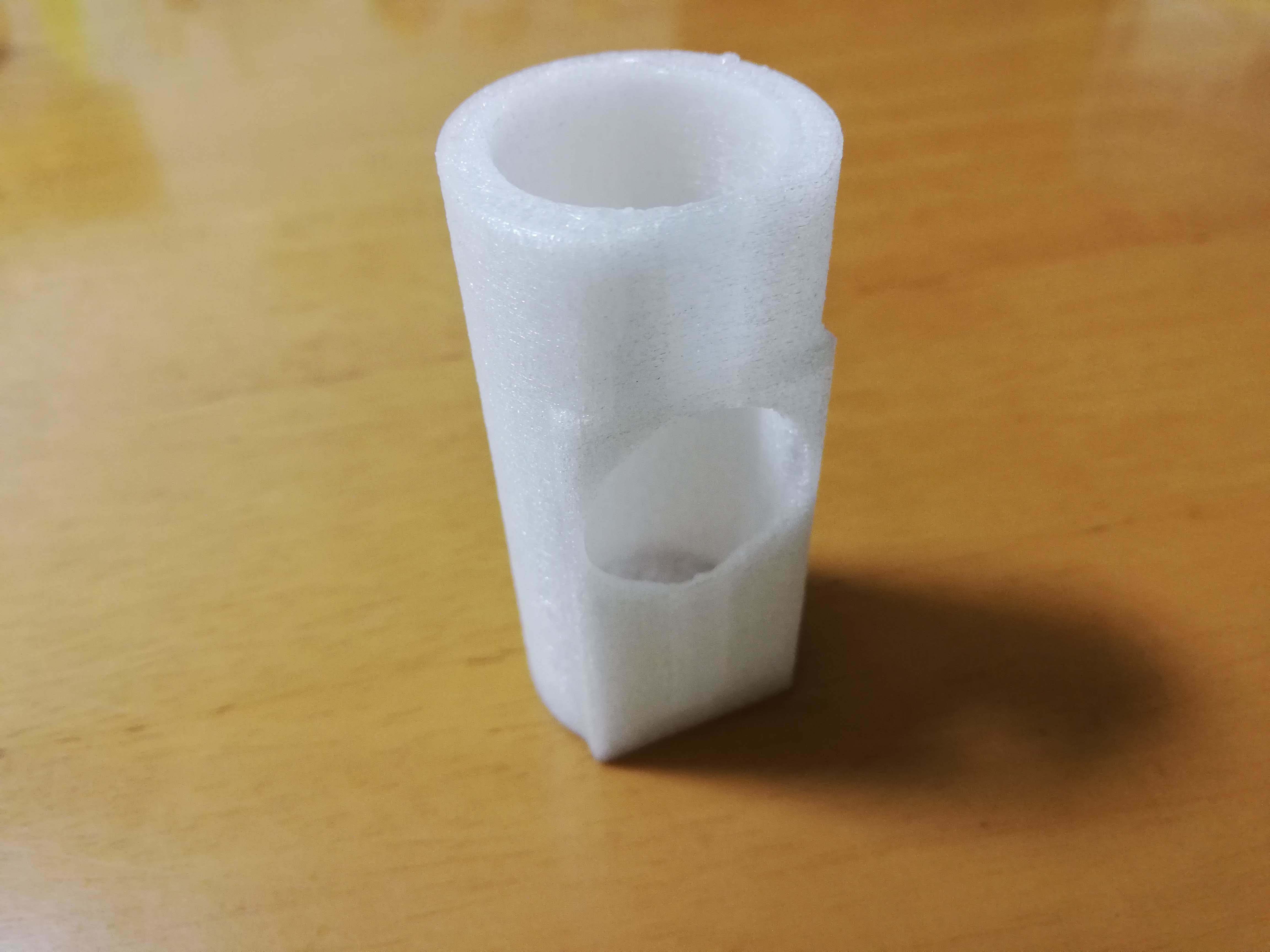

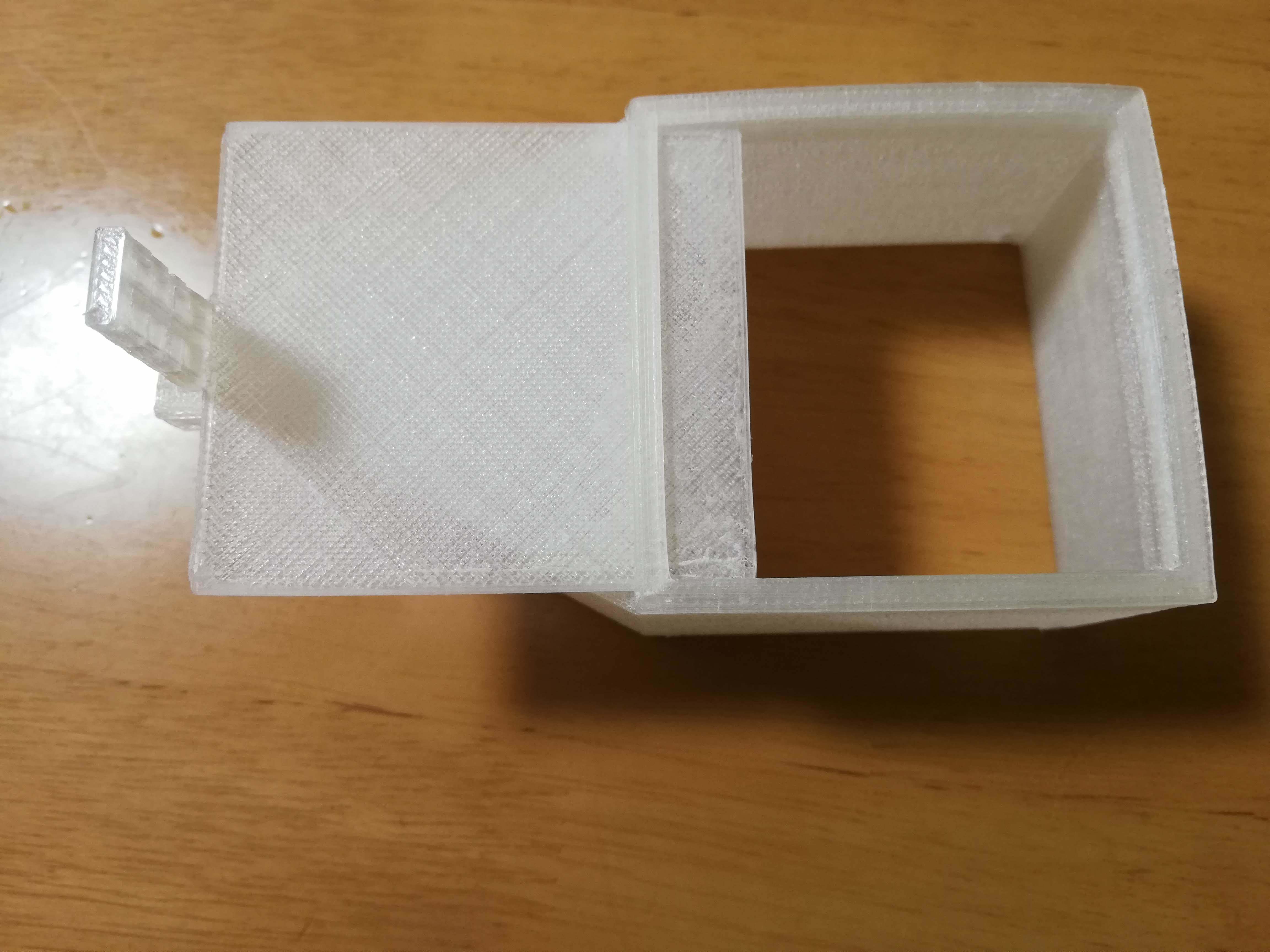

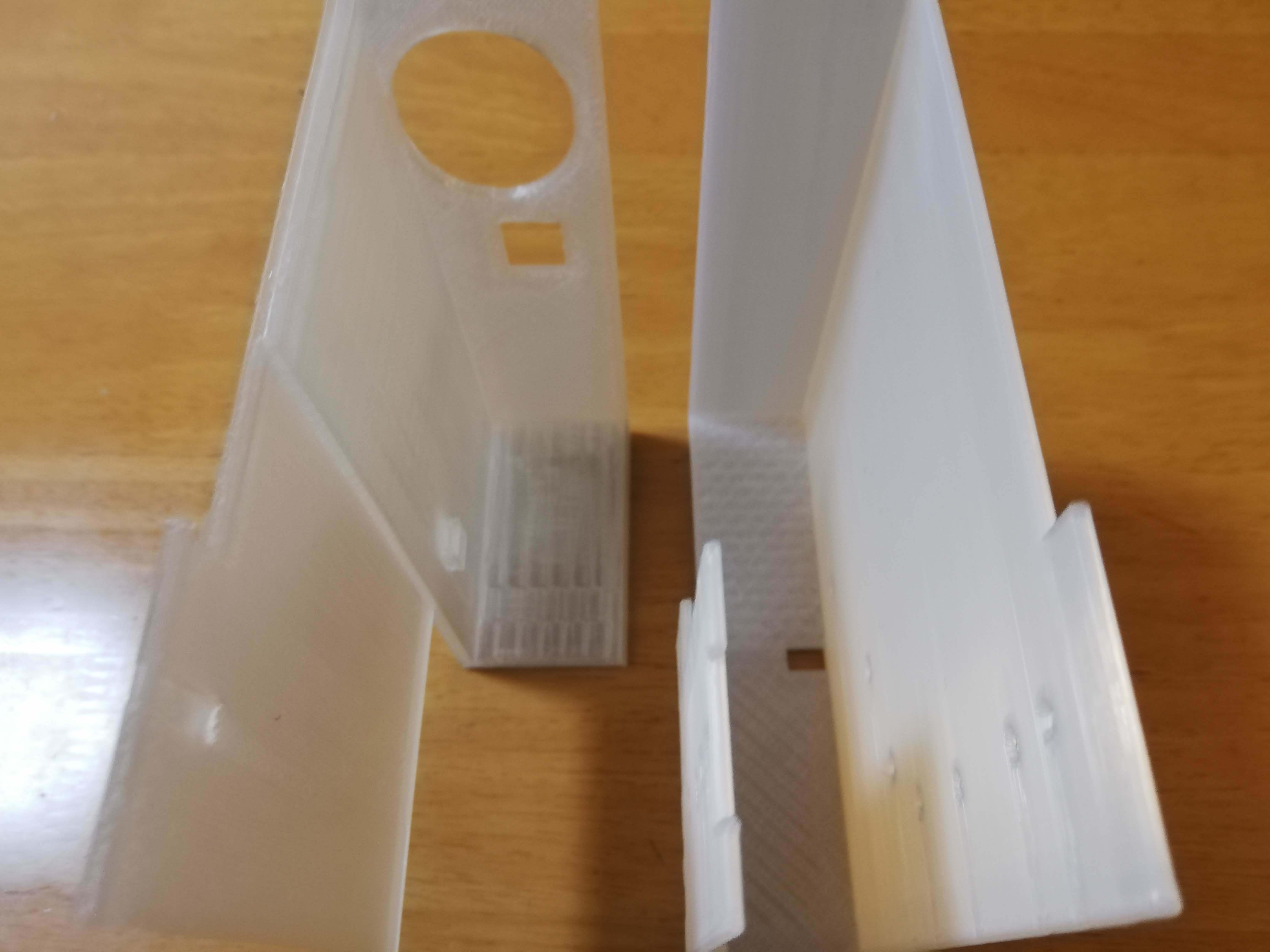

ポンプを作る

左側の大きな四角は洗剤を蓄えるスペースで、右側の四角は水滴を出すスペースです。使い方は簡単。左側にに洗剤を入れて左側の四角の天井を手で塞いで空気が入らないようにして、2枚目の写真の水滴を押し出すパーツを下に押すだけ。

試験

実際に使えるのか、水を入れて試して見ました。

大変です、水滴が止まりません‼

振り返り

ポンプを作るには中に空気が入らないようにする必要がありました。今回の失敗は水滴を押し出すパーツの隙間から空気が入ったことが原因だと考えられます

プラスチックだけで空気を入れないようにすることはできなかったので他のもので作れないか考えました。ある日、飲み終わった「ラムネ」を片付けていると「あ、パッキンだ!」

パッキンを見つけました。パッキンを買うのにはお金がかかるのであまり経済的ではありませんが、ラムネのパッキンなら捨てようとしていたゴミなのでタダです。

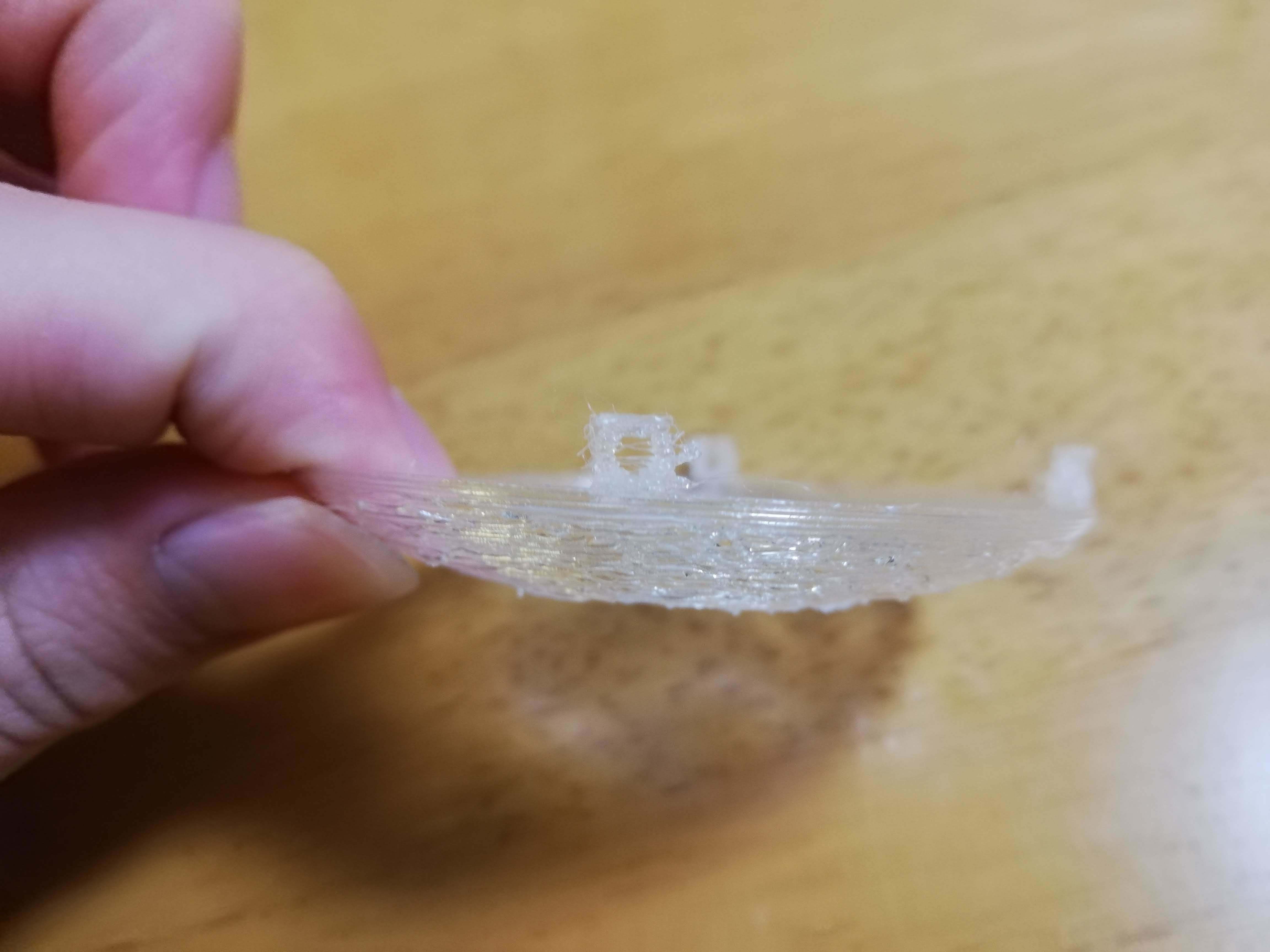

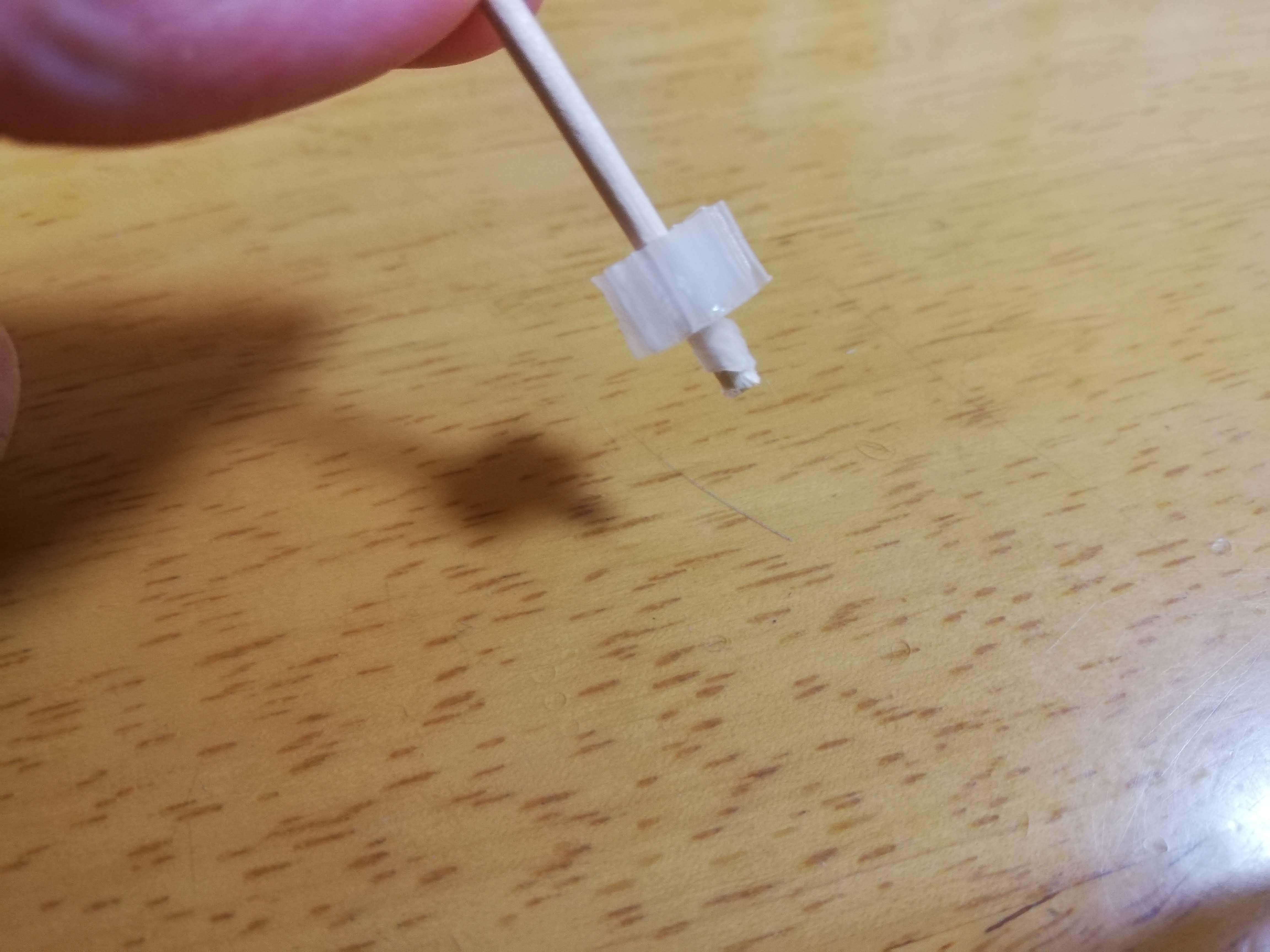

水滴を押し出すパーツ

ただ、ラムネのパッキンは丸いので、ポンプごと作り直す必要があります。

ポンプと、水滴を押し出すパーツをパッキンの大きさに合うように丸に作り直しました。そして、それをパッキンにはめて、グルーガンで固定します。

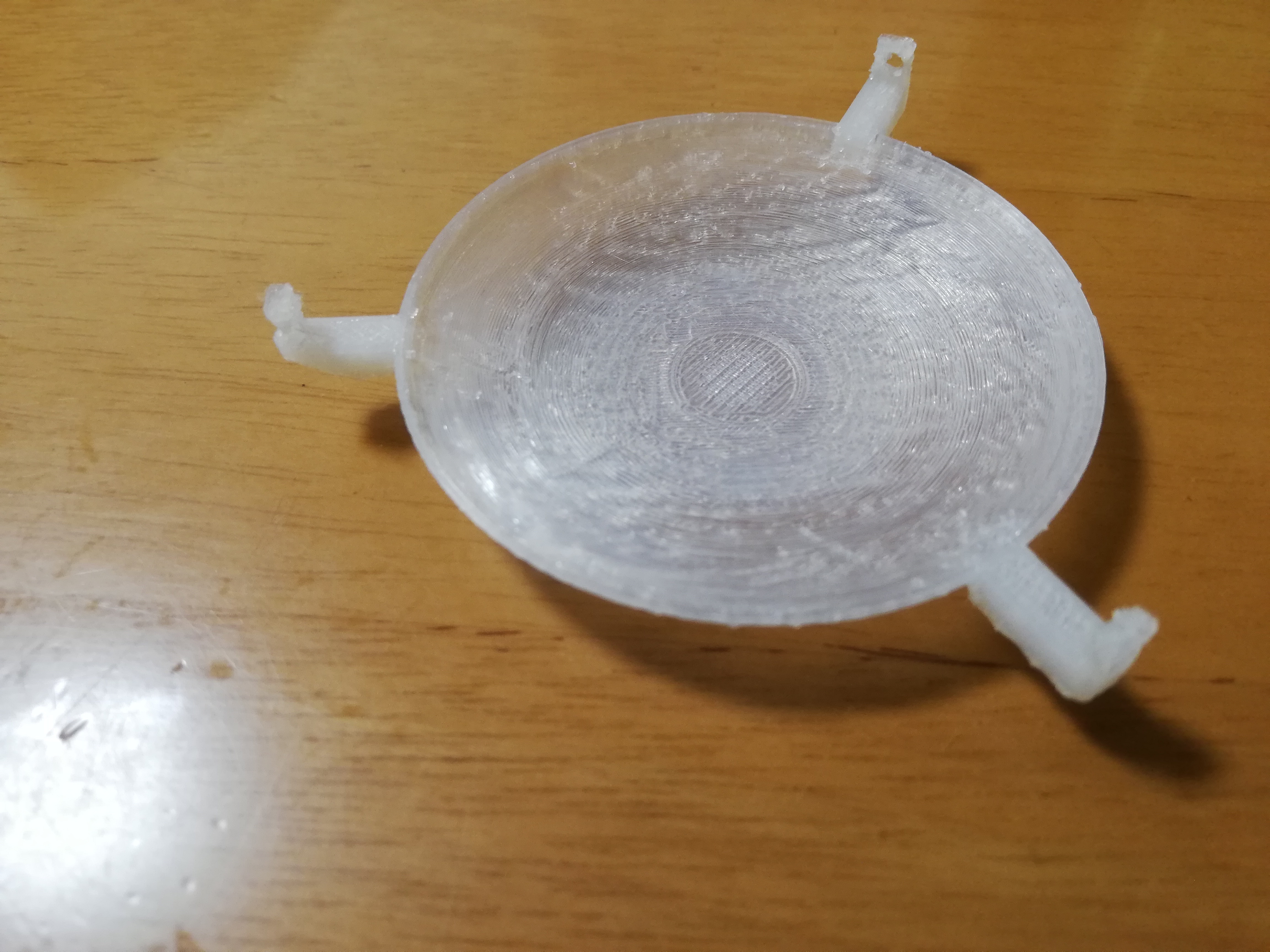

洗剤のタンク

ポンプは一応完成しましたが、まだ洗剤をためておくタンクがありません。

今度は洗剤を入れるときに使うパイプも一緒に作ってグルーガンで固定しました。固定した後なので、見えにくいかもしれませんが、パイプとタンクの接合部分にもラムネのパッキンがあります。

そして最後に空気を入れないためのパッキン付きの蓋を作りました。これも同様にグルーガンで固定します。

試験2

さて、ここまで来たらあとは実験するだけ。装置を組み立てて...

成功!!!!!!!!

水滴を出すことができました。しかし、最後の写真を見てください。少し軸が曲がっています。最後にこれを改善していこうと思います。

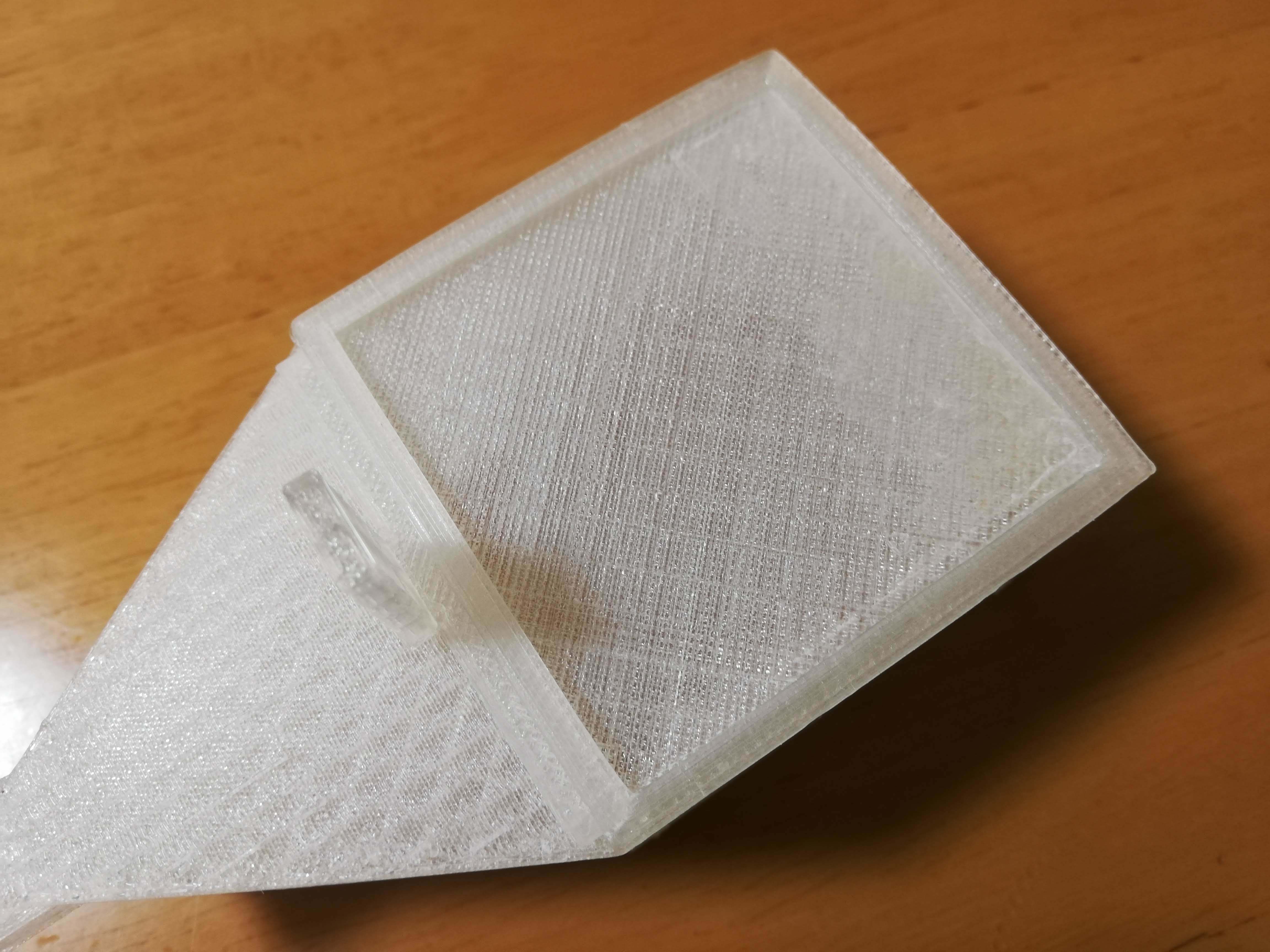

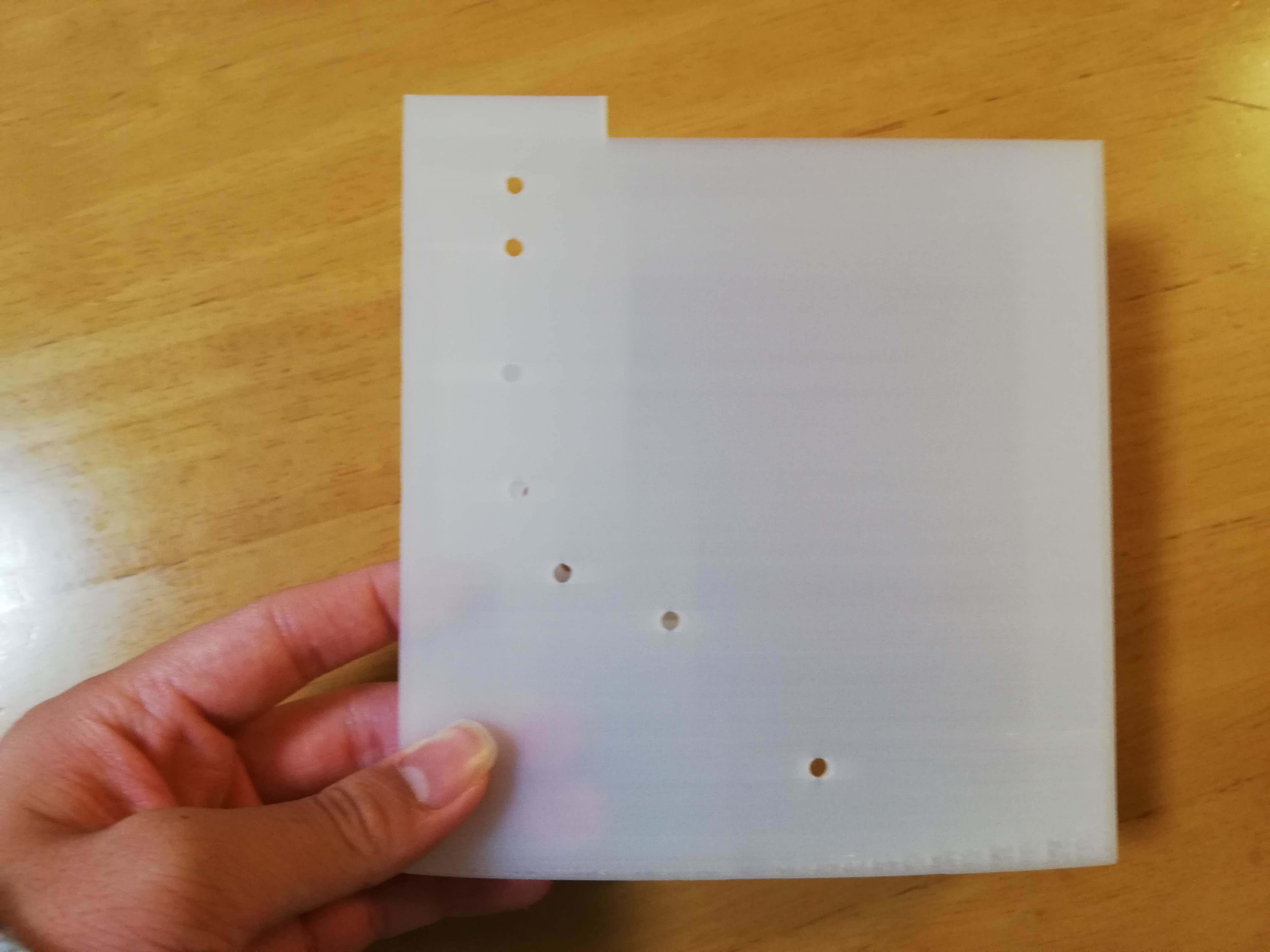

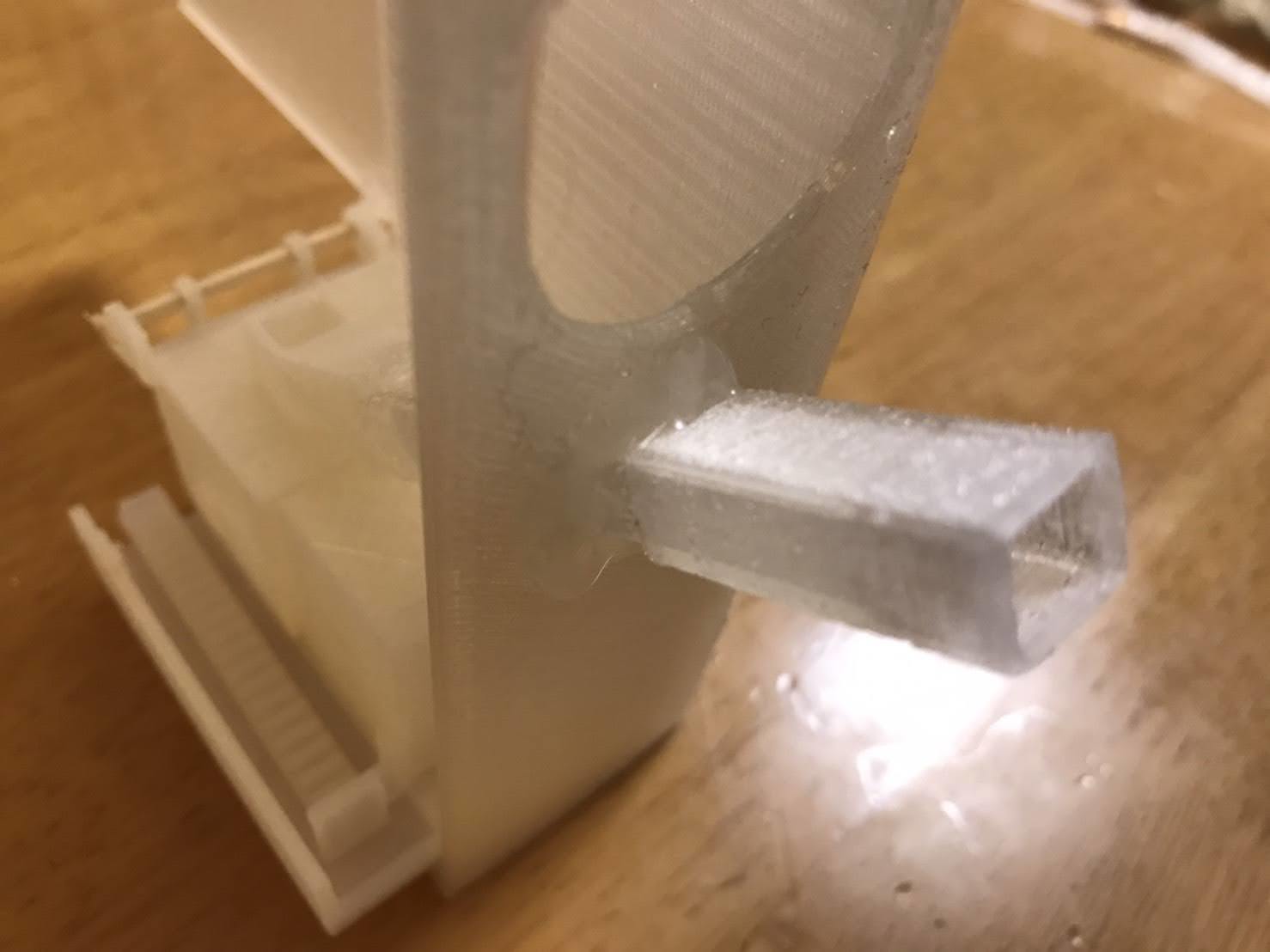

ずっと使い続けられる安定感を求めて

軸がずれて、動きが重くなってしまうと故障の原因になります。たとえ便利な道具でもすぐ壊れてしまっては使いようがありません。

そこで、水滴を押し出すパーツを厚くしてみました。これを使えば、絶対に軸がずれるということはありません。

念には念を入れて

押したり引いたりしたときにこれだけ安定していれば長く使うことができます。

ついに洗剤の水滴を出すポンプが完成しました‼

歯車で洗剤と水のポンプを操る

歯車を使って動かそうとしているものは水のポンプと洗剤のポンプです。

最初は体積などを計算しようと思っていたのですが、非常に細かい値の差を3Dプリンターで造形するのは難しいかもしれないので、あえて印刷済みのポンプに合わせて歯車の大きさ等を決めていこうともいます。

水滴一滴を出すには

水滴を出すことは既に可能になりましたが、水滴一滴を毎回正しく出すことはできません。

最終的なゴールは、歯車を回転させることで水滴を一滴だけ出すことです。でもこれって意外とイメージしにくい。

だから最初にすべきことは、現状を知ることです。そこでもう一度洗剤のポンプを使って確かめることにしました。

少し見えにくいですがこのように歯車を一つ分回転させると、(この写真は歯車が回転するイメージの写真なので洗面所の洗面台においてとっています。実際はポンプを歯車で動かしてみました。)なんと奇跡が起こりました‼

作っていた大きさで丁度水滴が一滴出ました。おそらく水滴より少し多いぐらいの水が押されたのでしょう。

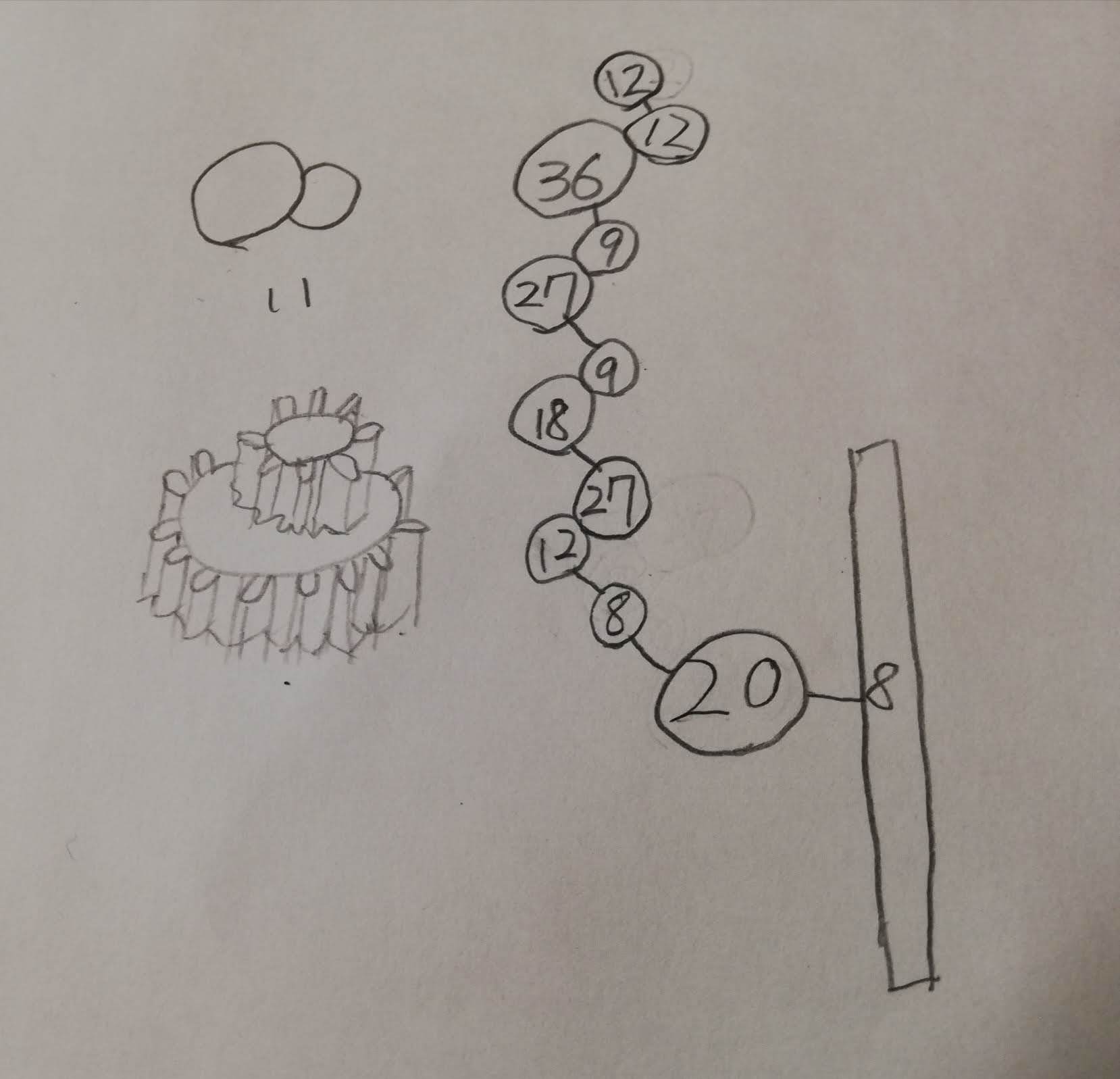

水のポンプに合わせて歯車の数を調整する

ポンプを動かしたときにどのくらい歯車が動いたのかを記録します。このポンプは動くときに歯車の歯を8個動かしていたので、8個の歯を動かせばこのポンプを動かせるということがわかりました。

歯の強度問題

さて、あとは印刷するだけです。

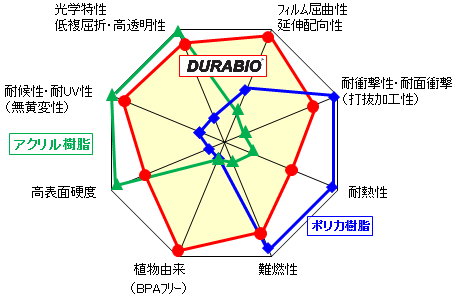

と思ったら、技術の先生にこう言われました。「本当は、歯車は硬い金属とかで作るから使っているうちに磨耗して、壊れるかもしれない」と。壊れてしまっては環境に優しいどころか、悪影響を与えます。そこで活躍するのがDURABIO™ フィラメントです。

このウェブサイトによるとデュラビオフィラメントは表面硬度が高いという特性を保有しており、PC樹脂と比較して耐傷付き性が大きくなっていることがわかります。

なのでこのフィラメントを使って歯車を作っていこうと思います。

歯車の最低の大きさは?

この作品を作る時に重要なのは台所で使う時に邪魔にならないように歯車はできるだけ小さくすることなので最大でも歯数は40までにして作りたいと思います。

これは歯数が6の歯車です。何回も印刷形式を変えて印刷しましたが、形が崩れてしましました。1番左のは上下を逆さにして印刷したものです。他にも速度や密度を変えたり、歯数6の歯車だと小さくて印刷が安定しないかもしれないので、下に少し大きめの歯車を入れて一緒に印刷してみたりしましたが、やはり上手く印刷できませんでした。2枚目の写真を見れば、形がずれていることがよくわかります。これを改善するには、歯数を上げるしかありません。

作る歯車を決める

今度は歯数8の歯車を作ってみました(歯数7だと倍数を考えた時に実用性がないので飛ばしました)。今度は上手く印刷できました。ということで、モジュール値が1の時に3Dプリンターで作れる最低の歯車の歯数は8ということがわかりました。

(歯数8や12の歯車は偶数個ずつ追加すれば長く並べられるので、個数で並べ方の長さを調整します。)

印刷完了!

これを順番通りに固定すれば完成です。

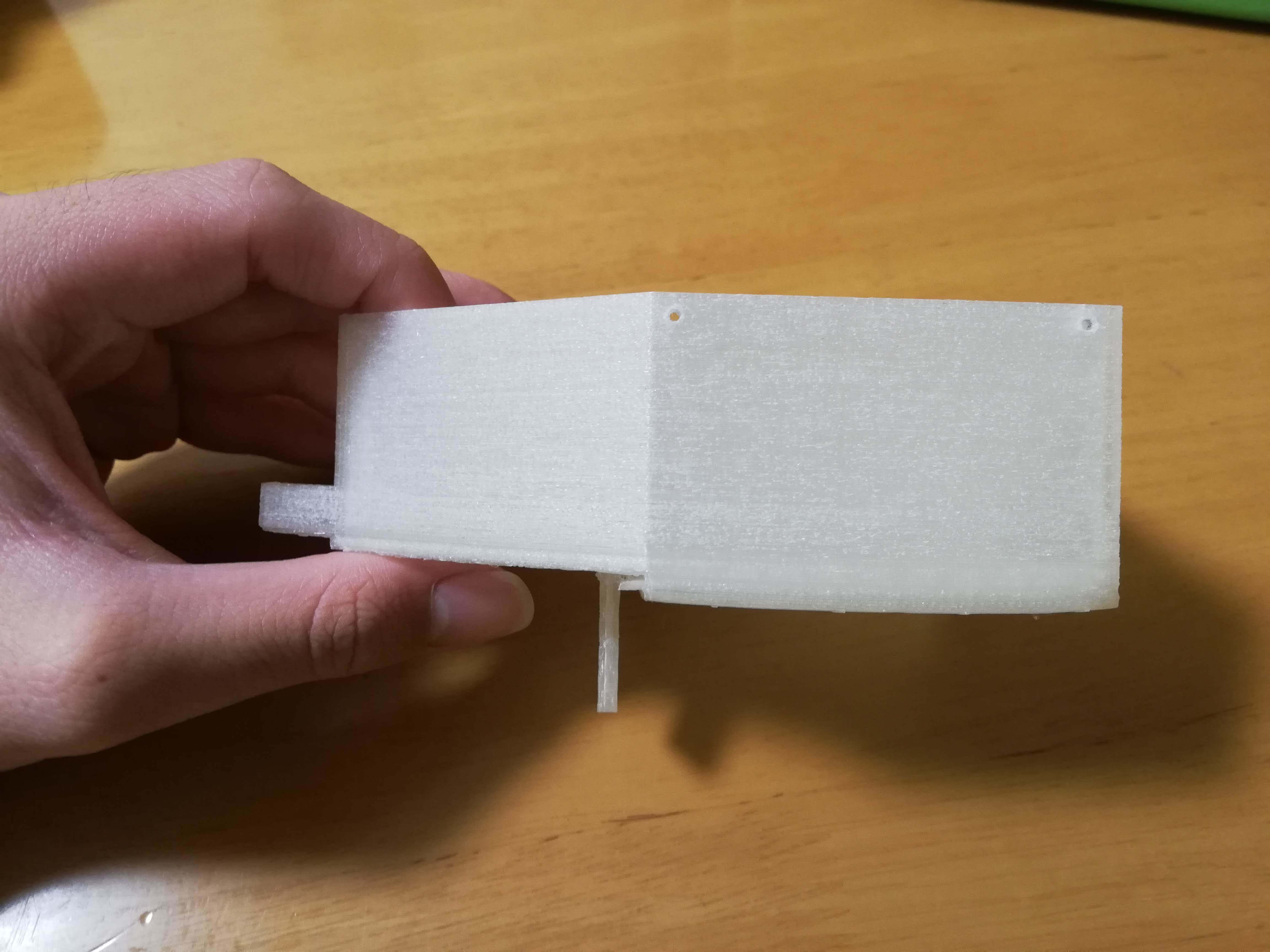

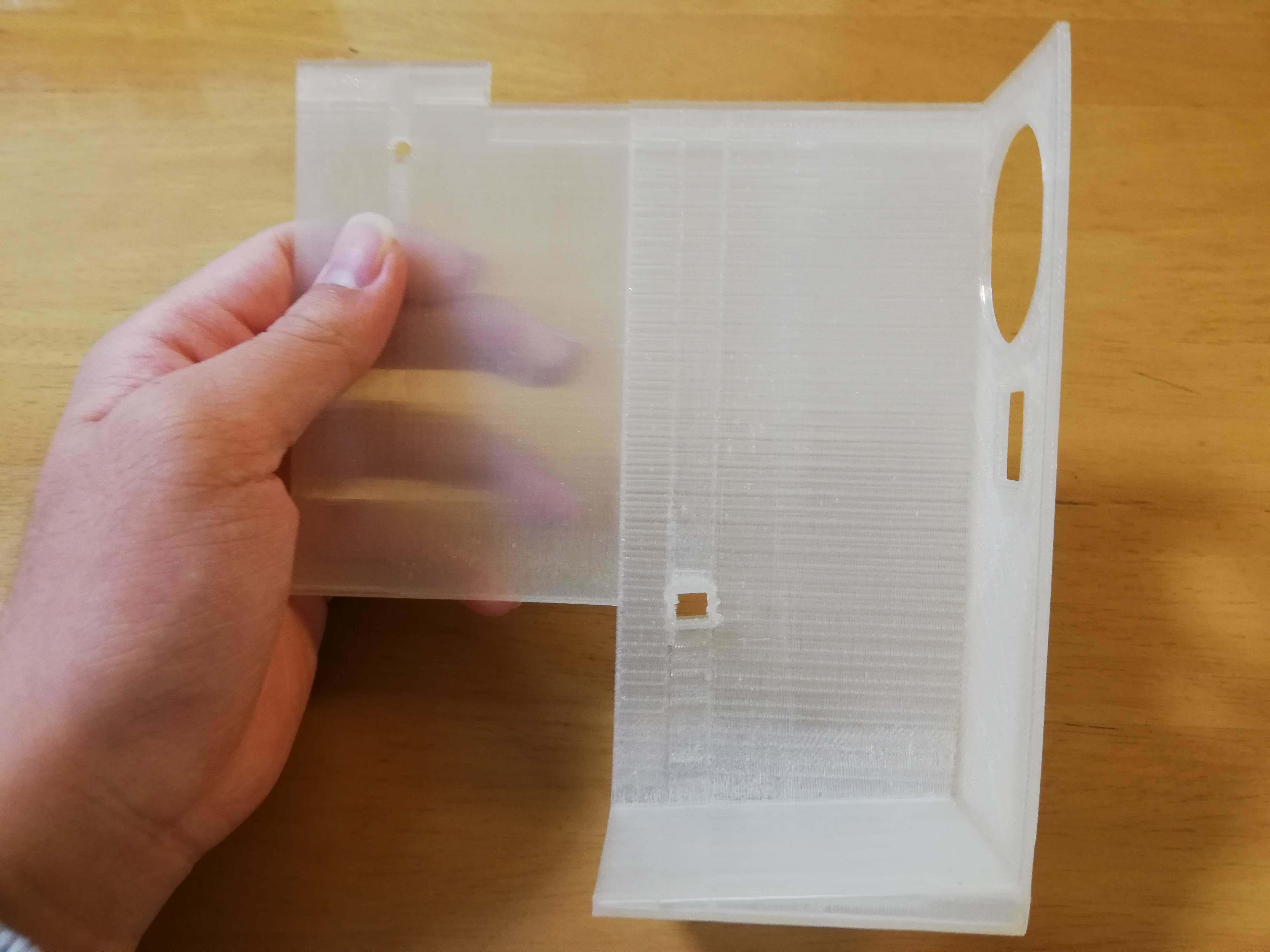

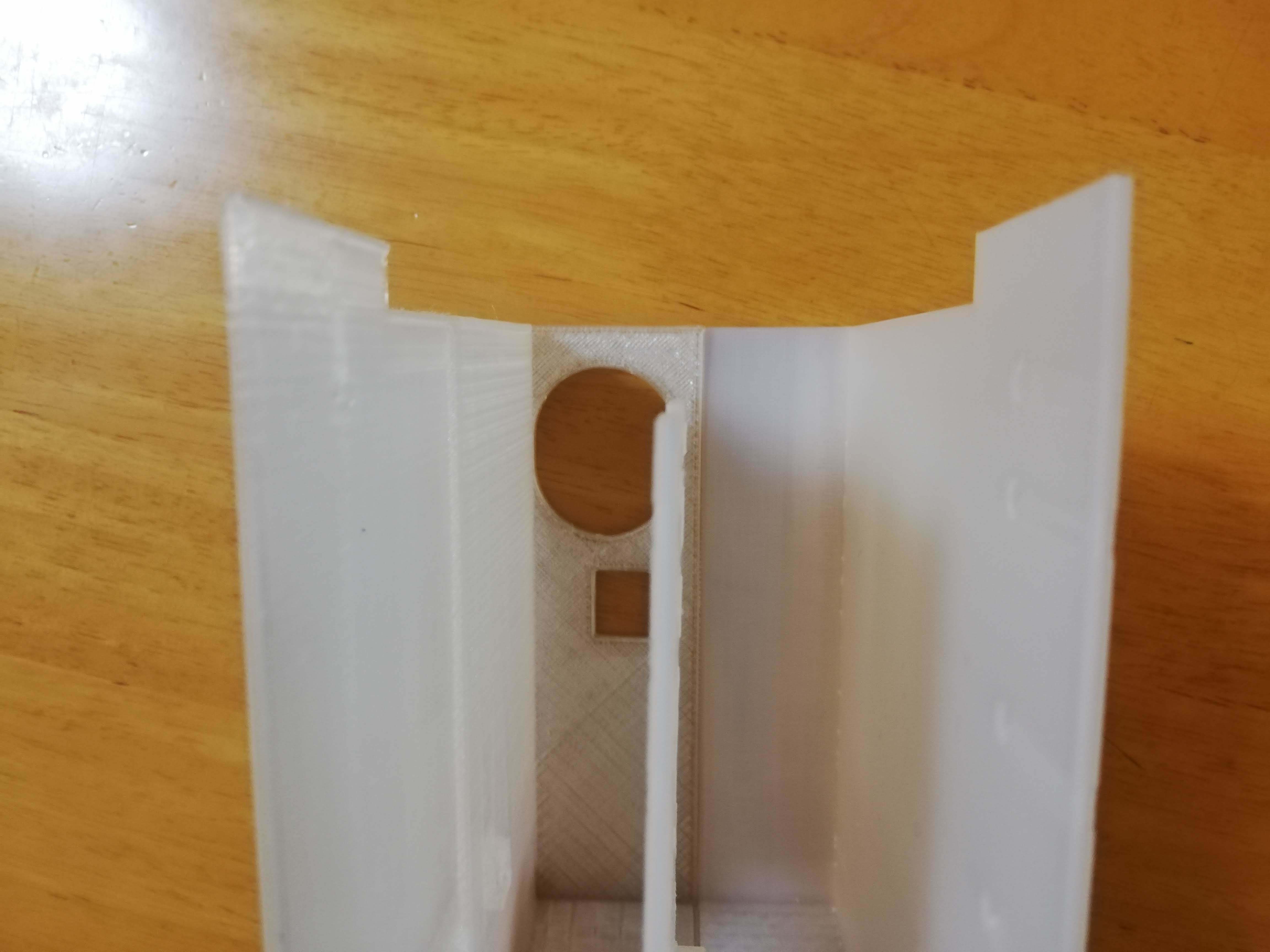

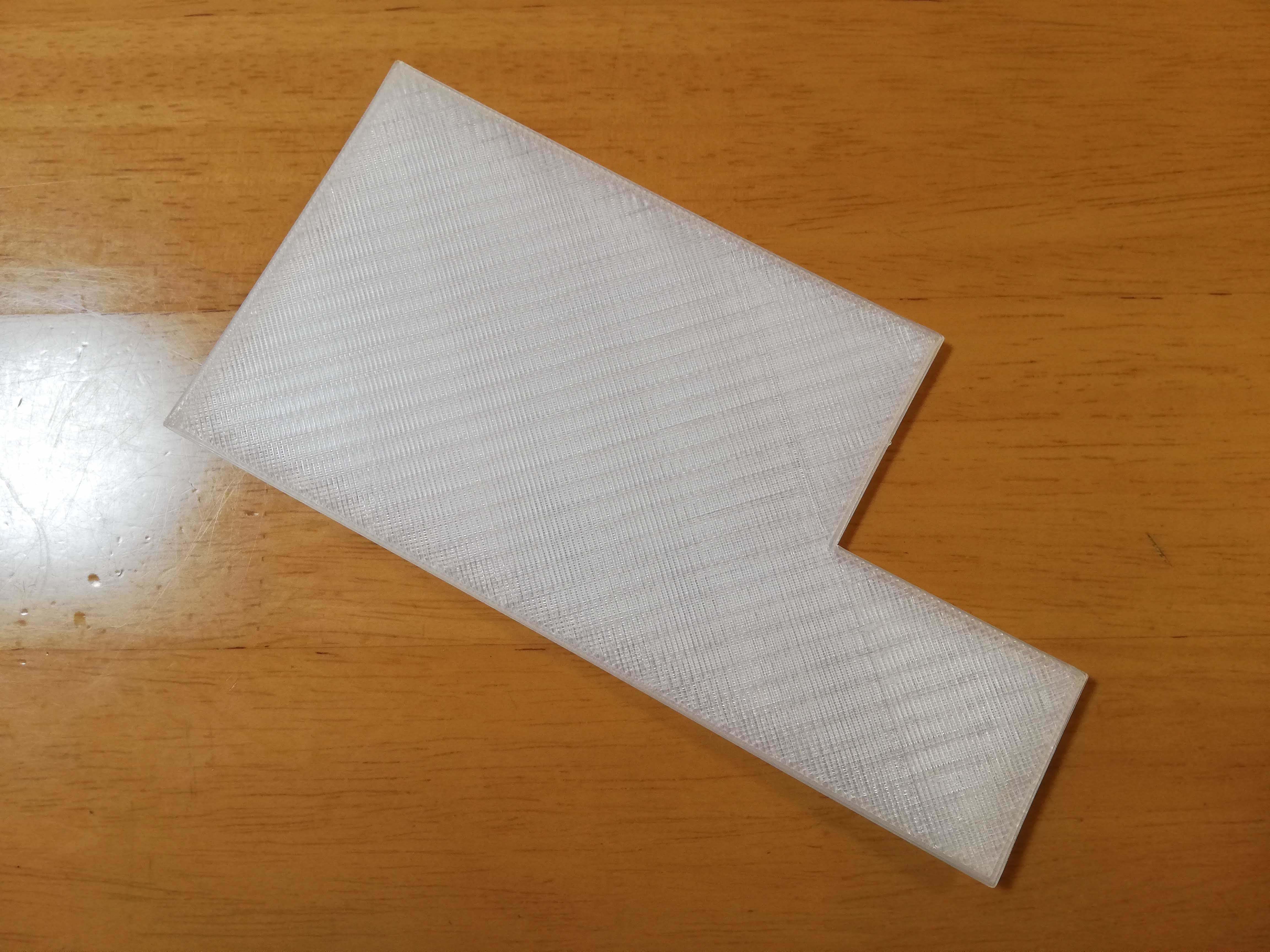

水を水道から取り入れるパーツ

これからは水を水道から取り入れるパーツを作っていきます。設計図でいうとここの部分になります。

これは水道の水が出る口の下に取り付けて、水を上部から取り入れて水の経路を通ってポンプまで水を行き届けるパーツです。底に穴を空けておいて、スライド式の板で水を入れられるようにします。

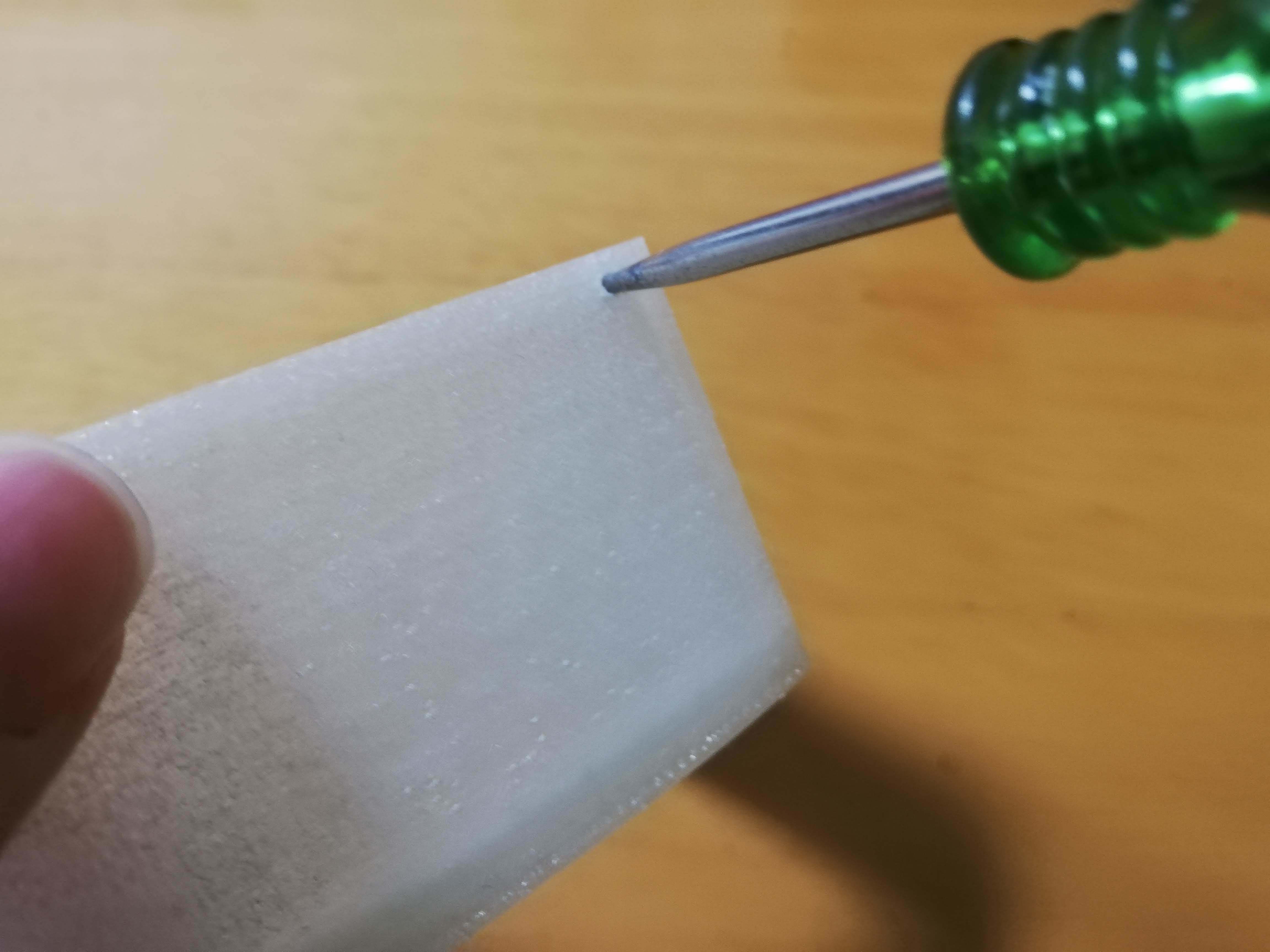

印刷

印刷完了です。

印刷が終わったら、やすりがけとキリで穴あけをします。

∟サポートを取り除くため ∟水道に取り付けるための

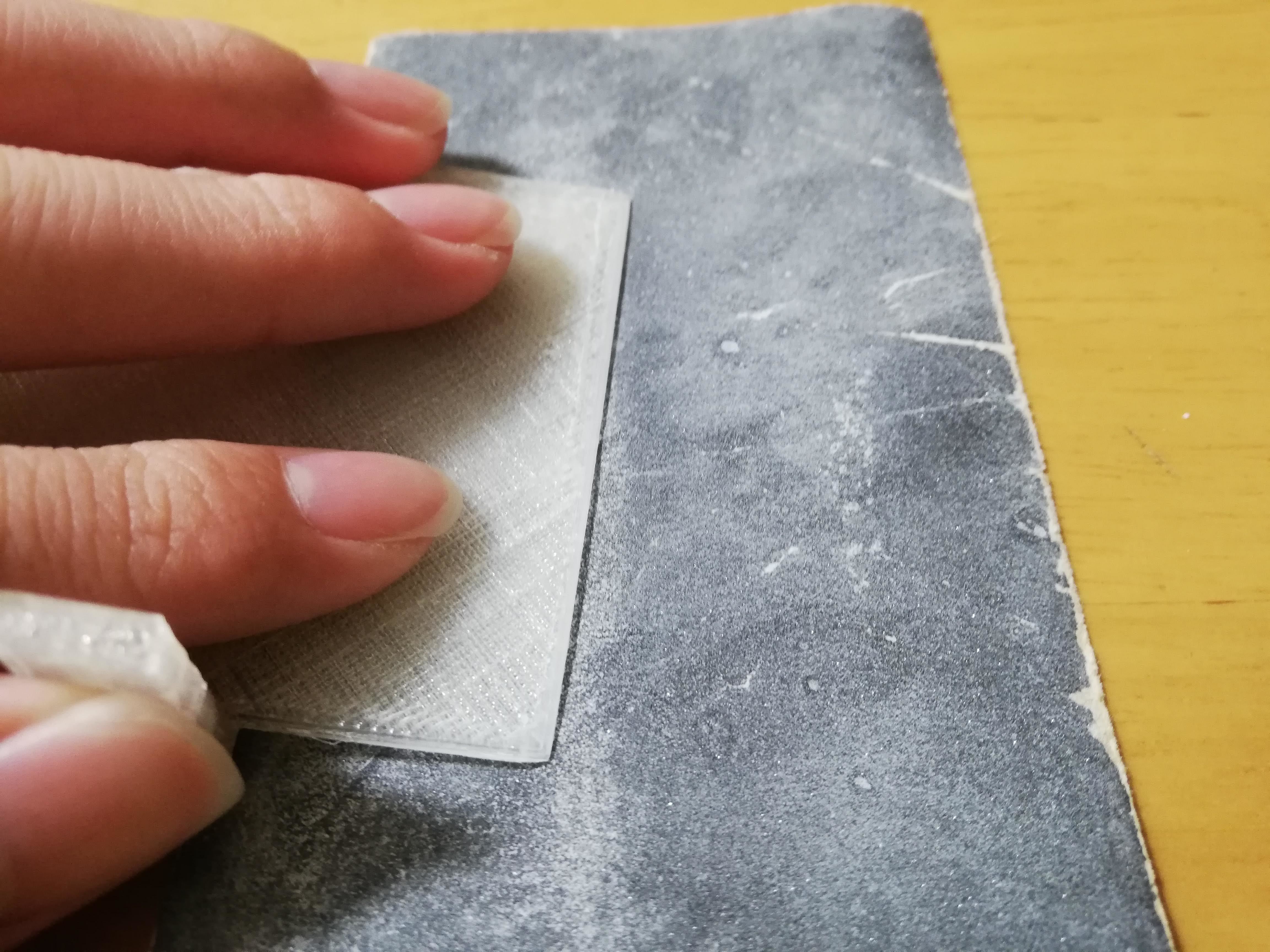

やすりを極める

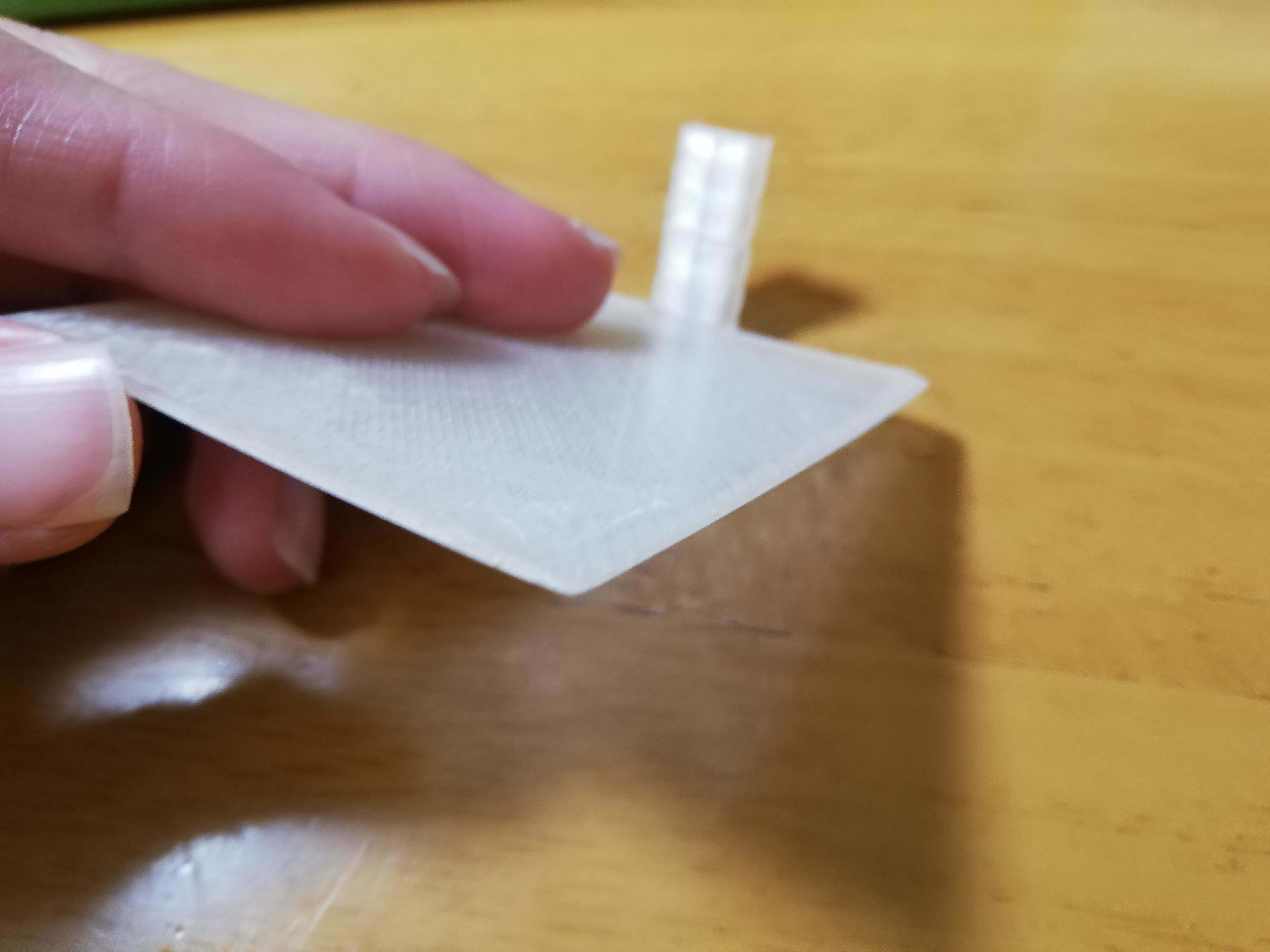

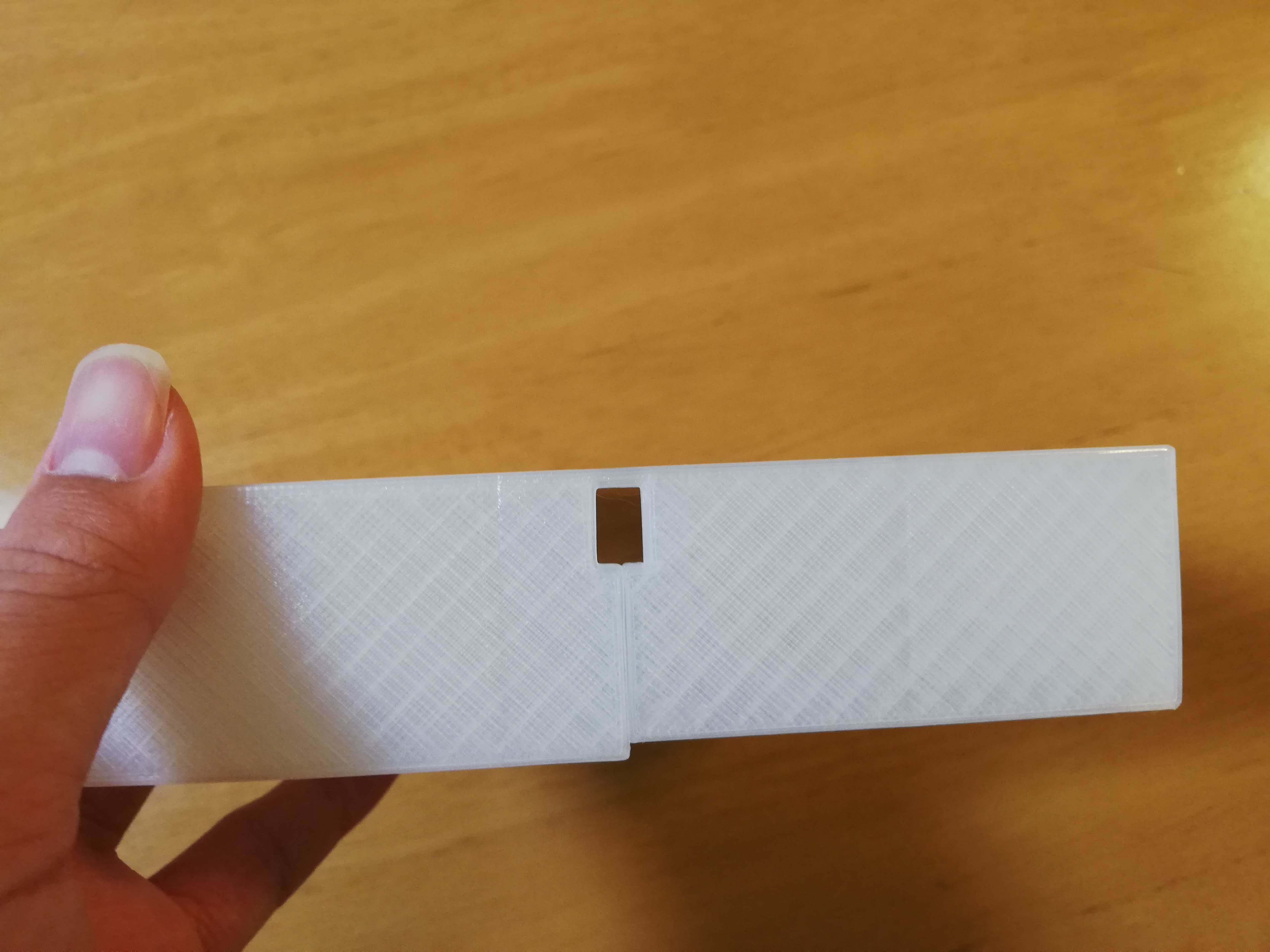

底の板はこのやすりの作業がないと本体にはめることができませんでした。

しかし、ただやするだけではありません。取手がある面を表とした時、裏の面を斜めに緩やかに削ります。反対に、表の面は斜めに急に削ります。そうすると角が丁度溝に引っかかってスムーズに動かせるようになります。

組み立て

ついに主要な部分が完成しました。

あとは先程きりで開けた穴で水道に固定するだけです。

水道に固定

水道に固定する時にはこのパーツを使います。このパーツを水道のヘッドの上に置き、この空いている穴と本体の穴に、糸を通します。

ですが意外と小さくて大きさが足りませんでした。

水道に固定②

今度はしっかりとフィットしました。これに糸を通せば完成です。

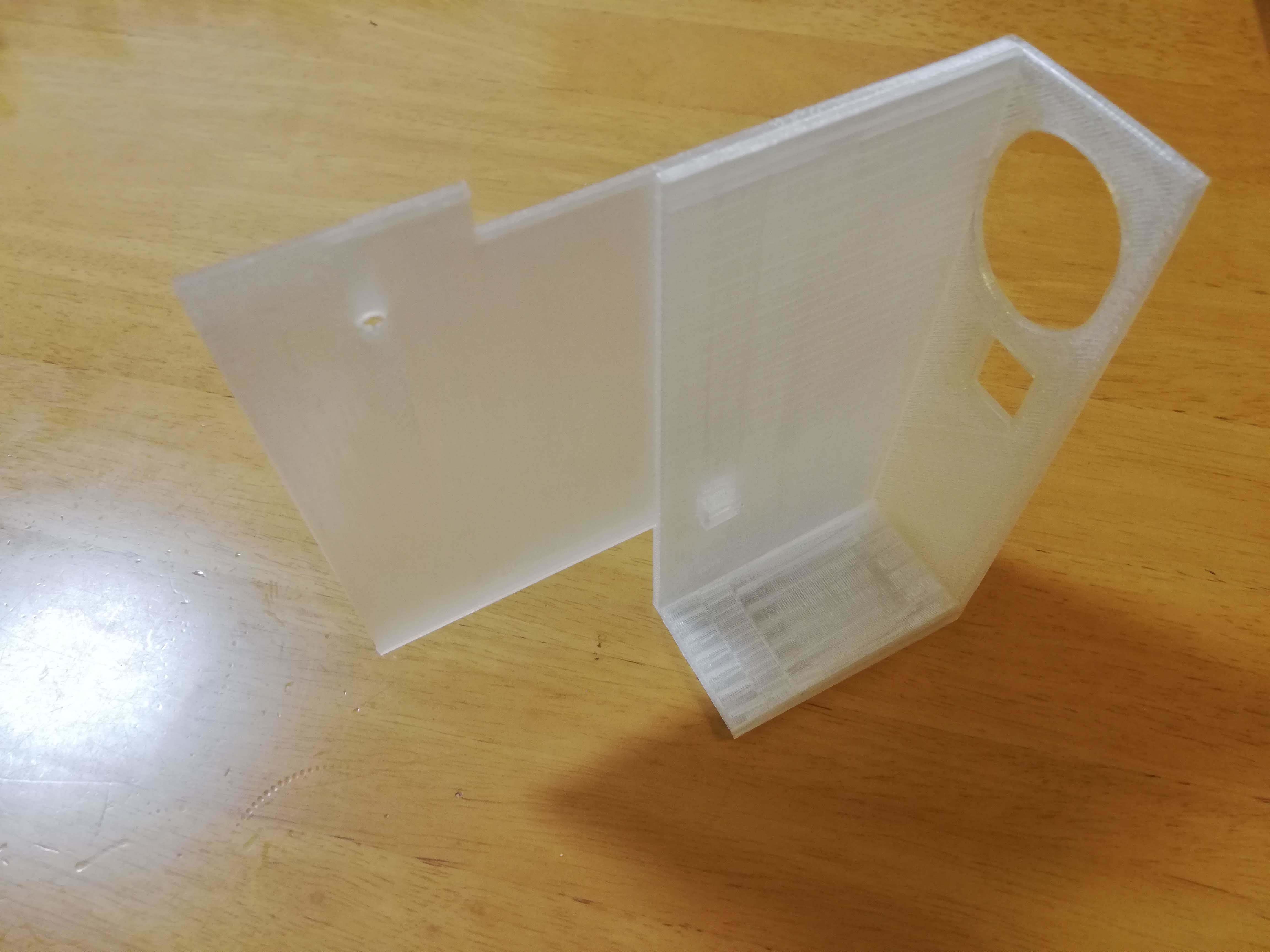

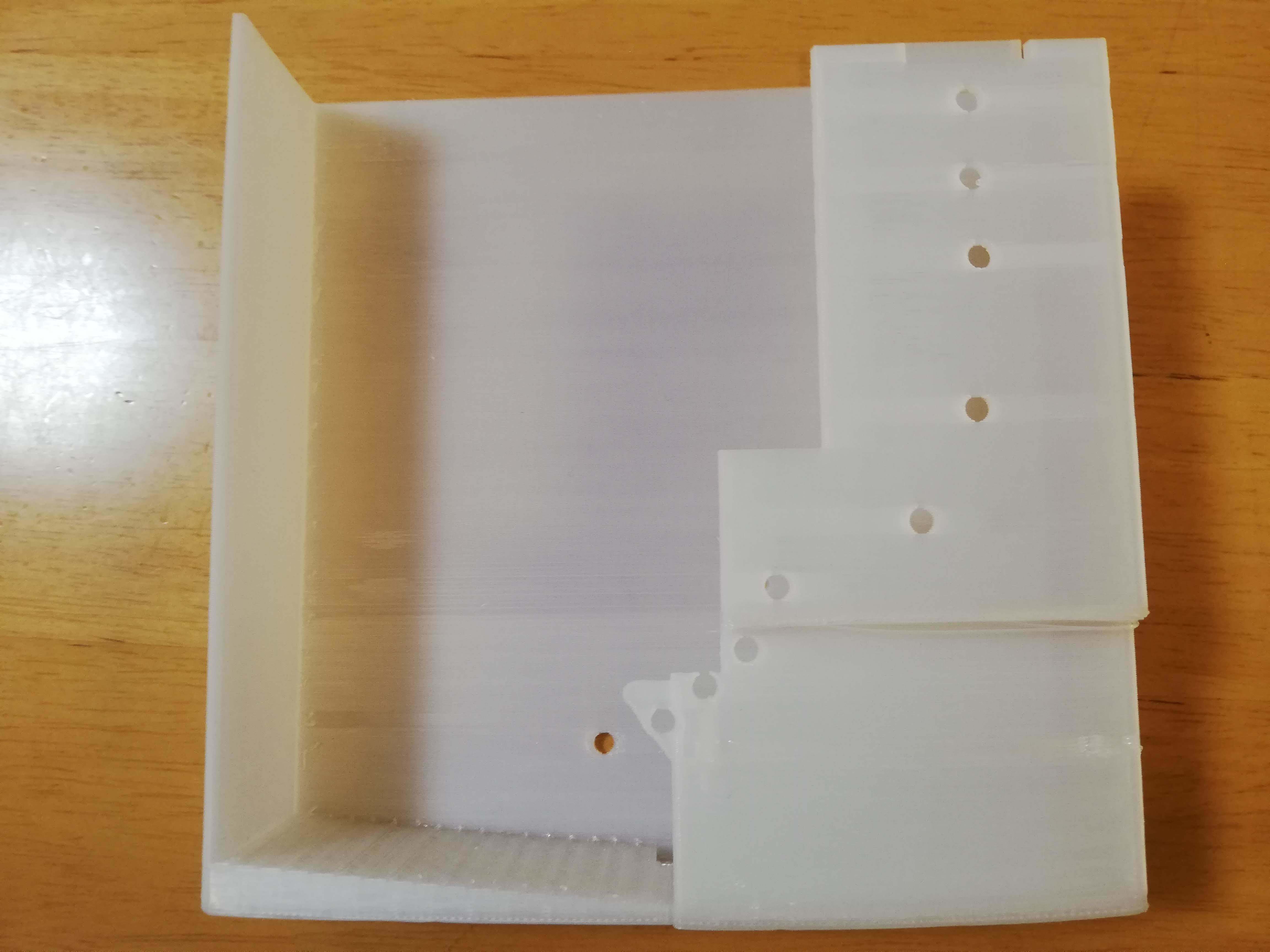

外装

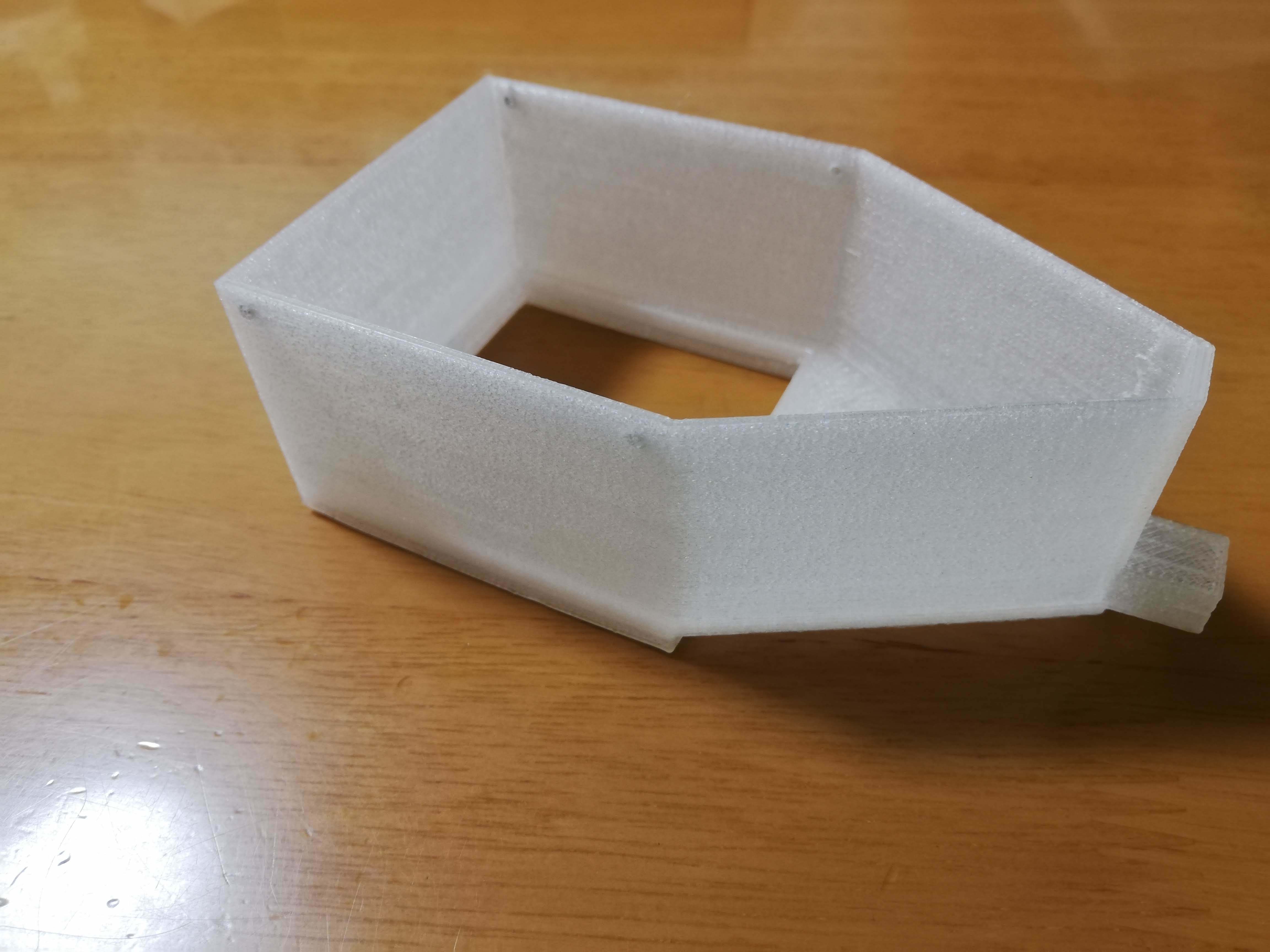

さて、いままで歯車の作成、水のポンプ、洗剤のポンプを作ってきました。これから作るのはこれらのパーツを包むカバーです。

ここからは、ひたすら寸法を測ってモデリングです。水のポンプの上に洗剤のポンプがきて使う時にしっかり一緒に出てくるように抑えておいて寸法を測って、歯車をはめる位置に軸を刺す穴を開けます。

よし、完成ーー‼︎

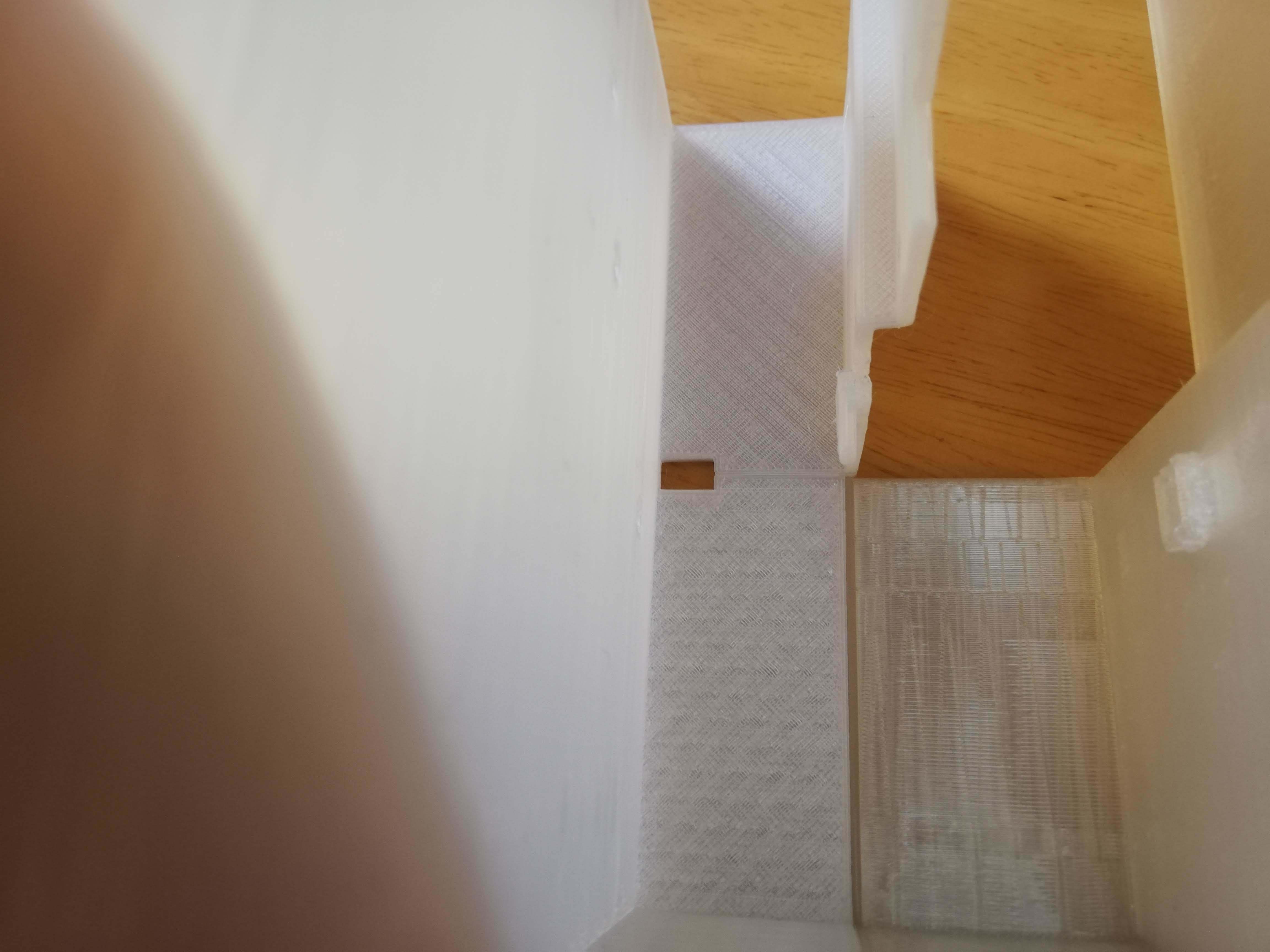

合計で蓋、側面、箱左半分、箱右半分の4パーツ作りました。他のパーツを入れた後にグルーガンで接着します。

言葉だと伝わりづらいので、写真をで完成品を見てみてください。

本体の取り付け用のフック

これを水道の上に被せて、糸を通して本体を吊るします。

でもこれが滑り落ちてきたら洗剤が全て流れてしまうので、利用者は不安に思うでしょう。滑り落ちることはないのですが、利用者が安心して支えるように、グルーガンでストッパーを作ります。

今まで作ってきたパーツを組み立てる

グルーガンの注意点

グルーガンを使ってポンプや歯車の固定をした後、カバーと側面と蓋をくっつけます。グルーガンは水に溶けにくい性質を持っているのでカバーの表面につけても問題ありませんが、ポンプの水に触れるところにはあまりつけないようにします。それは利用者が安心して使えないからです。例え、衛生的なものでも利用者が少しでも不快に思ったらこれを使ってもらえません。

いざ、接着! まずは水のポンプと歯車から

まずは水のポンプの排水溝からです。反対側の穴から覗くとぴったりの位置で固定されているのが分かります。水の経路を繋げて固定した後、1番大事な作業に入ります。歯車です。少し斜めになれば、回らなくなります。実際に軸だけ挿して、少し大き目にカットします。その後は1番左のように仮止め(挿しておく)をしてその隣を接着します。これを続けると…完成です。私はここを慎重にやりすぎて1時間かけてしまいました。

最後にこのようにして(最後の写真2枚)歯車が横に動かないように歯車の両側にストッパーとして、グルーをつけます。届かないところは、爪楊枝の先端にグルーをつけてつけます。

続いて洗剤のポンプと仕上げの接着

洗剤のポンプはぴったりの大きさで作っているので先に挿し込んでおいて、二つのカバーを接着します。その後は、二つのカバーの間にある歯車を接着して、蓋と側面を接着します。

ついに、Soap Regulatorが完成しました。

使用した感想を聞く

母に実際に使ってもらいました。

・「いつもは何も考えずに洗剤を使ってたけど、あれ使うだけで水を大切に使うことができるなら簡単にできるから良い」

・「これ使うとなんかワクワクして少し楽しかった」

・「色が白で清潔感があってキッチンに置いておける」

母に感想を聞くと、この3つが主でした。

まとめ

この作品を作るのに、2ヶ月かかり、とても大変でした。しかし、これを見て「こんな簡単にSDGsに貢献できるんだ」、「私もやってみよう」と思う人が少しでもできてくれれば嬉しいです。私は家でこれからこのSoap Regulatorを使っていきたいと思います。