はじめに

SDGsや募金活動としてスーパーとかによくペットボトルのキャップを集めるために入れるの箱があるのをご存知でしょうか。

実は私はそのペットボトルのキャップ回収箱をずっとゴミ箱だと思っていました。

理由としては外見がゴミ箱そっくりでいまいちキャップを集めているように見えなかったからだと思います。

さらにこの箱がキャップ回収箱であると知ってからも1度もペットボトルのキャップをこの回収箱にいれた記憶がありません。

なぜ私はキャップを回収箱へ持っていくことができないのか、普通に考えたら絶対持って行った方がいいのになぜそれができないのか。

そんな疑問が今回のプロジェクトのきっかけでした。

キャップ回収箱の新しいデザインを考える

まずはそもそもなんで私が「キャップ回収箱へキャップを持っていかないのか」思い浮かぶ理由を箇条書きにしてみました。

理由その1.キャップ回収をするとどんないいことがあるのかよくわからない

理由その2.外を歩いている時にちょうどいい場所にキャップ回収箱がない

理由その3.家にいる時にはキャップ回収のことを忘れてしまっている

上記に対してそれぞれの解決策を考えてみます。

キャップ回収のメリット

『理由その1.キャップ回収をするとどんないいことがあるのかよくわからない』

→調べてみました。

NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(https://www.jcv-jp.org/)によると、ペットボトルキャップを集めることで世界の貧しい子供たちへワクチンを供給することができるらしいです。

(具体的な数でいうとペットボトルのキャップ約1000個でワクチン1つ分とのこと。)

調べてみると当たり前ですが「絶対キャップ回収した方がいいじゃん」という気になりました。

キャップ回収箱の設置場所について

『理由その2.外を歩いている時にちょうどいい場所にキャップ回収箱がない』

→自動販売機の横に置いてあるゴミ箱と一緒にキャップ回収箱を設置すればいいのになーと思いました。

※ちなみに今回自分が作ったプロダクトではこの問題は対象外としていて、解決できていません。

家にもキャップ回収箱おいてみる

『理由その3.家にいる時にはキャップ回収のことを忘れてしまっている』

→家にもキャップ回収箱を置けばいいんじゃなかろうかと思いました。

例えばペットボトルを捨てるゴミ箱の横など、ペットボトルを捨てる際に気が付く場所に設置したらいいのではと思いました。

またその際のデザインに関しては

・家に置くものなので景観を損なわないデザイン

・ゴミ箱のようなデザインはNG(キャップ回収とゴミ箱を見た目で差別化したい)

にすればいいのではと思いました。

まとめ

今回のプロダクトでは主に理由1と理由3を解決できるような『家におけるキャップ回収箱』を作ろうと思いました。

ポイントとしては

・キャップ回収のモチベーションが湧くようなデザイン

・家においても悪くないかつゴミ箱っぽくないデザイン

の2点を重視したいと思います。

キャップ回収箱のプロトタイプを作る。

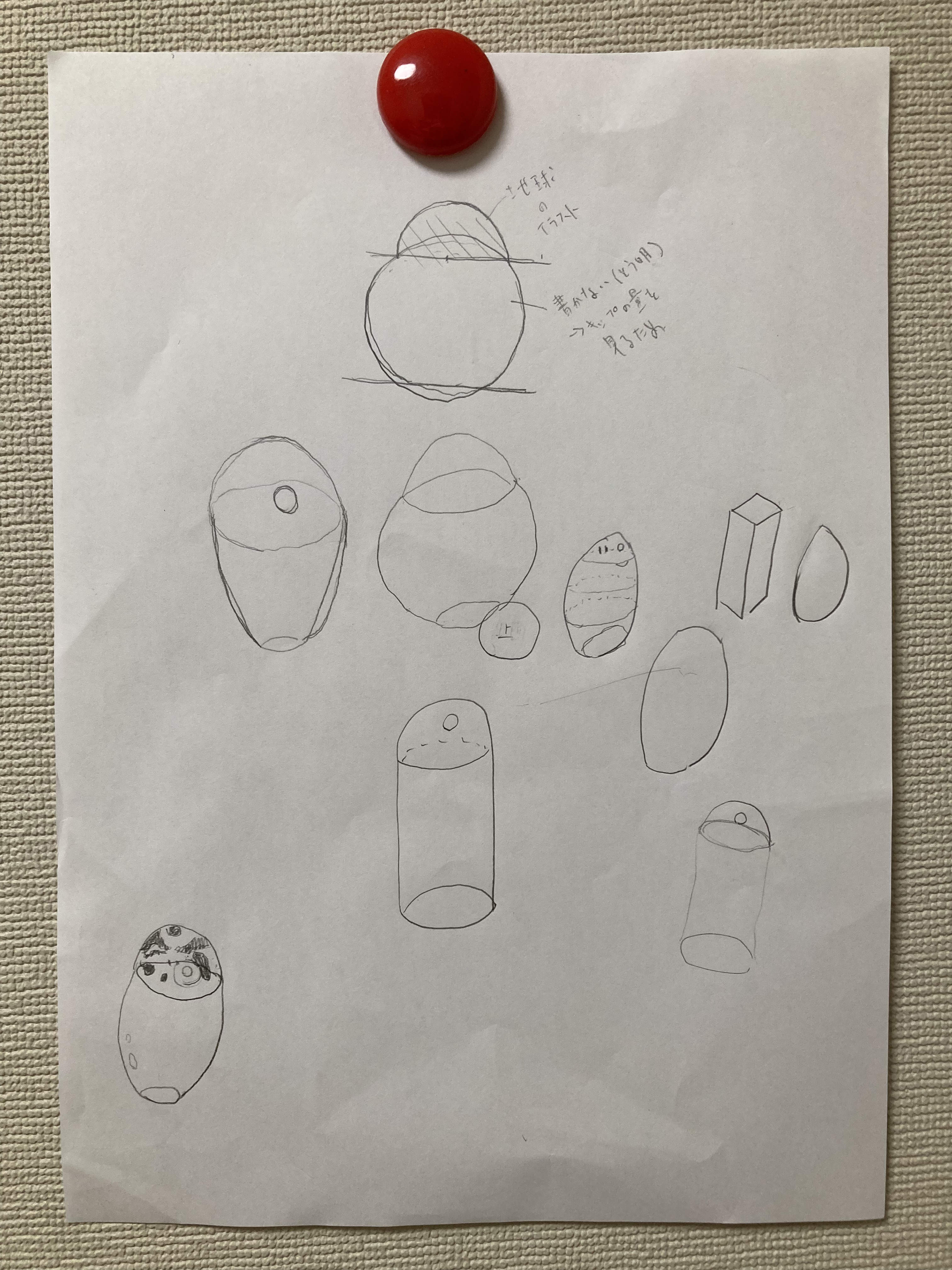

イメージしたデザインを紙に描く

まず家におけるゴミ箱とは異なるキャップ回収箱のイメージを固めるために紙にスケッチを書いてみました。

結果、地球をイメージしたような丸みを帯びたデザインが良いかなと思いました。

またキャップ回収のためのモチベーションを高める工夫としては「100万円貯まる貯金箱」から着想を得て「キャップ100個貯まるキャップ回収箱」にしようと思いました。

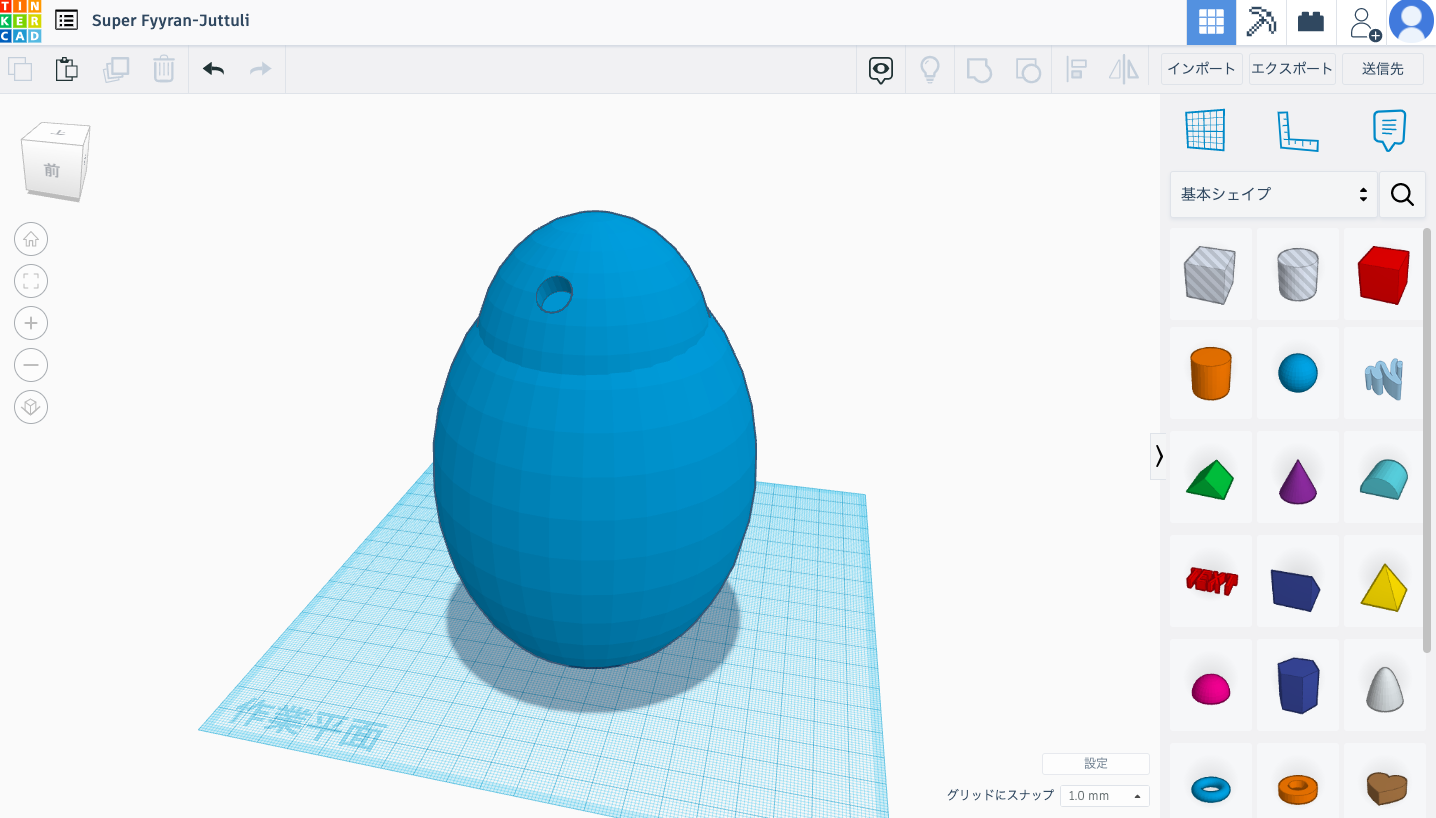

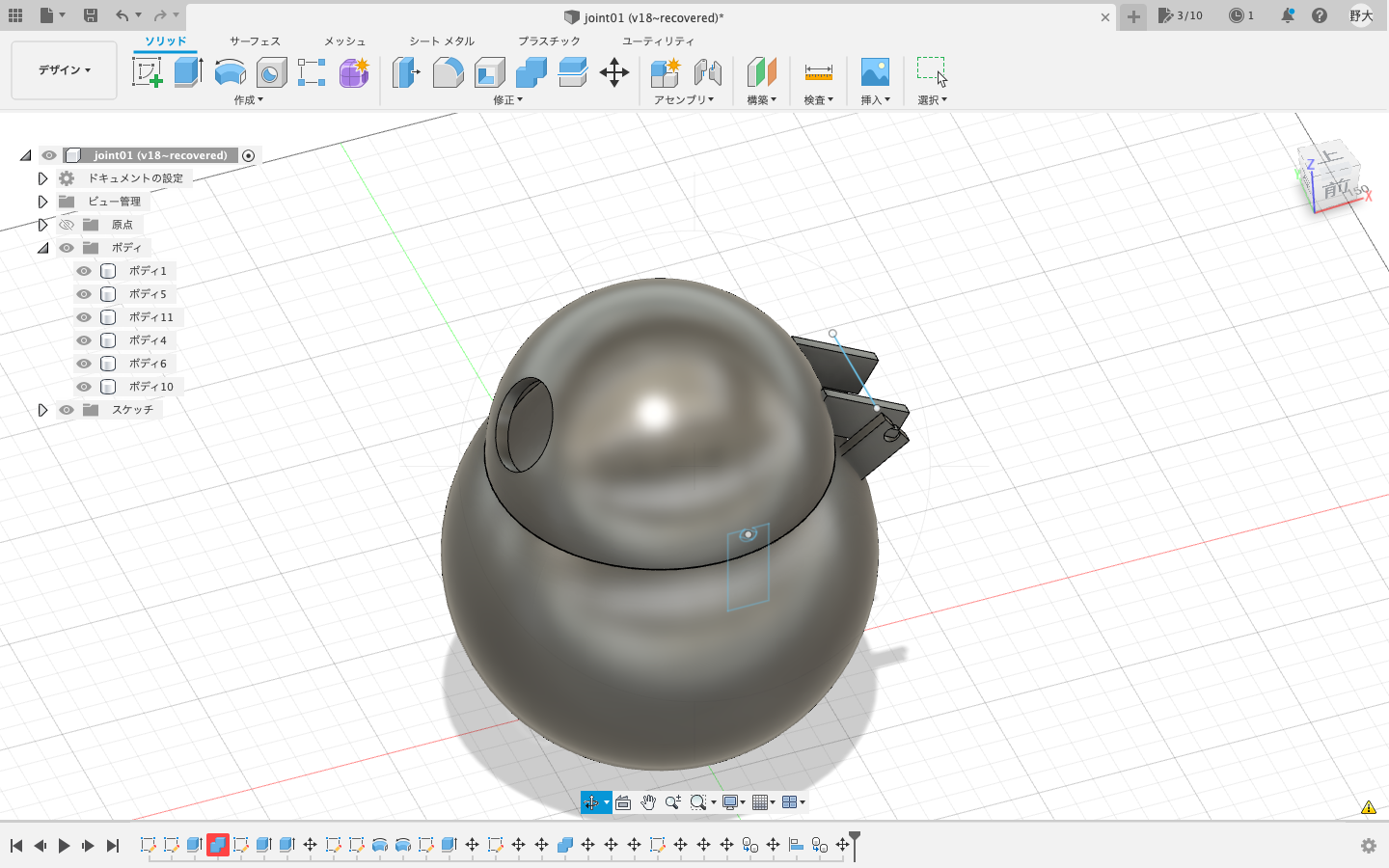

PCで3Dモデルを作る

紙に書いたラフスケッチを元に3Dソフトで

(TINKER CAD)3Dモデルを作成!

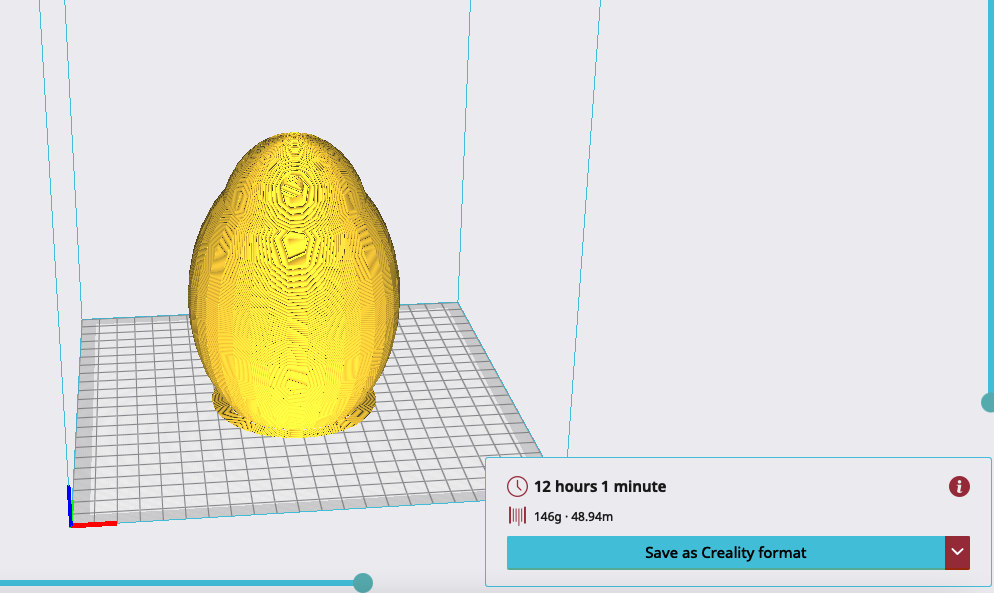

スライサーソフトに3Dモデルを読み込ませてスライスした

スライサーソフト(creality slicer)で作った3Dモデルをスライス。

スライスすることで印刷可能なデータにする。

3Dプリンターで印刷した

スライスしたファイルをUSB経由で3Dプリンターに読み込ませ実際に印刷した

プロトタイプを作ってみて分かった問題点

プロトタイプの印刷自体は成功しましたが、印刷してみて多くの問題点があることに気がつきました。

以下はプロトタイプを印刷してわかった問題点についてです。

問題点

[問題1]中身をくり抜いてない

→そもそもペットボトルキャップが入らない

[問題2]ちょうど100個ペットボトルキャップが入るような大きさじゃない

→ちゃんと容積を計算して設計する必要がある

[問題3]フタの開け閉め機構をどうするか考えてなかった

→ペットボトルを入れるときは上の穴からいれればいいが、貯まったペットボトルキャップを取り出す際に上蓋をあけて一気に取り出せるようにしたい

これらの問題点を解決するため試行錯誤しました。

中をくり抜く&容積の計算

[問題1](中身をくり抜いてない)と[問題2](ちょうど100個ペットボトルキャップが入るような大きさじゃない)は直接本体の設計に関わってくるため同時に考える必要があります。

中身をくり抜いた設計について

キャップを中に収納するため中をくり抜いた設計にする必要があります。

今回中をくり抜くために方法は以下の通りです。

「中をくり抜く」という考え方ではなく、出来上がりの立体の断面図を平面で作成し、その断面図を回転することによって3Dを作ることで結果として中がくり抜かれたような3Dモデルを作成しました。

容積の計算

キャップ回収のモチベーション維持のため「この容器が満杯になったら(大体)100個」という大きさで設計を行いました。

容積の計算についてはキャップ1個の大きさを定規で測り、円柱として計算しました。

その後100個分のキャップの体積を導き、今回作成するキャップ回収の容器を(ざっくり)球体として考えたときの半径を計算し、それを参考にしてモデル作成しました。

※初めて学校で習った数学の計算が役に立ちました。

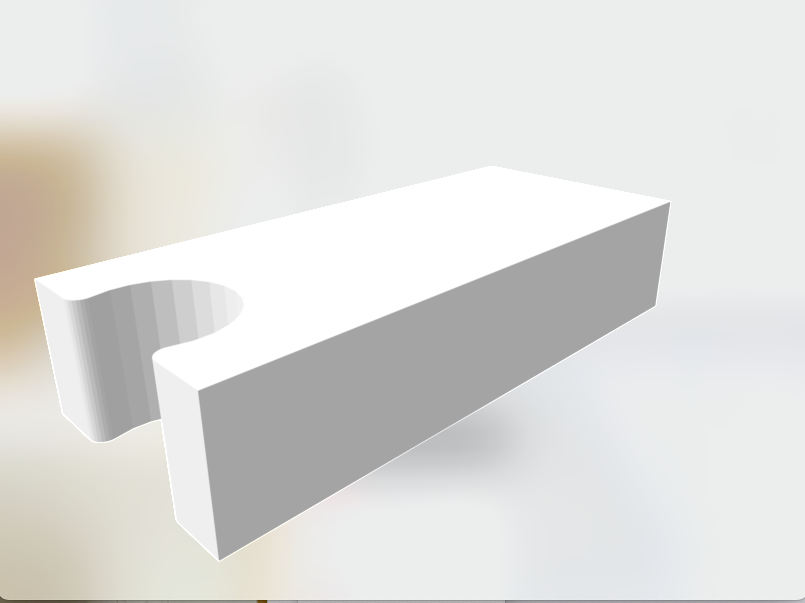

キャップの開け閉めの機構について

キャップを入れる際は上蓋の穴より入れるが、100個収集した後は上蓋を開けて一気にキャップを出せるようにしたいので、そのための開け閉め機構をデザインしました。

ざっくりしたイメージのラフスケッチを描く

まずはどのような形で開閉機構を作るのかラフスケッチを書いて、イメージを固めました。

色々な開閉機構がある中でかなりシンプルな形を選びました。

理由としては3Dモデルの造形コストを低くするためです。

機構部分だけテスト印刷

一度開閉機構の部分のみ印刷し動かせるかどうかのテストを行いました。

印刷サイズははじめ横幅5mmでやってみたが、3Dプリンターの印刷精度的に難しく、その後8mmを試すもこちらもやや印刷ががたついている印象でした。

最終的には15mmで印刷することで凹凸の印刷もきれいにでて、実際に凹凸をはめて動くことも確認できました。

本番印刷〜実際に100個入るかやってみた

上記の改良を加えた3Dモデルを実際に印刷し、本当にキャップが100個入るかどうかテストしました。

実際にやってみて、ちょうどキャップが100個入りほっとしています。

実際にキャップ100個入るかテスト

今後の課題と改良点について

今後の課題と改良点について

今回プロダクトを作ってみていったん作りたかったデザインのプロダクトを作ることはできたものの、まだ改良できそうな点があったためそちらを記載しておきます。

今後の課題および改良できそうなポイント

・どれくらいキャップが貯まっているか見えた方がよいかも

→透明なフィラメントを使用することで実現可能?

・100個ではなく1000個貯められるverの方がよいかも

→1000個だと道のりが遠すぎて逆にモチベーション低下するかも?

1000個verを作る場合、造形物の大きさがかなり大きくなる

→通常のプリンターで作成するとしたらパーツを分割して印刷し、最後にくっつける作業が必要?