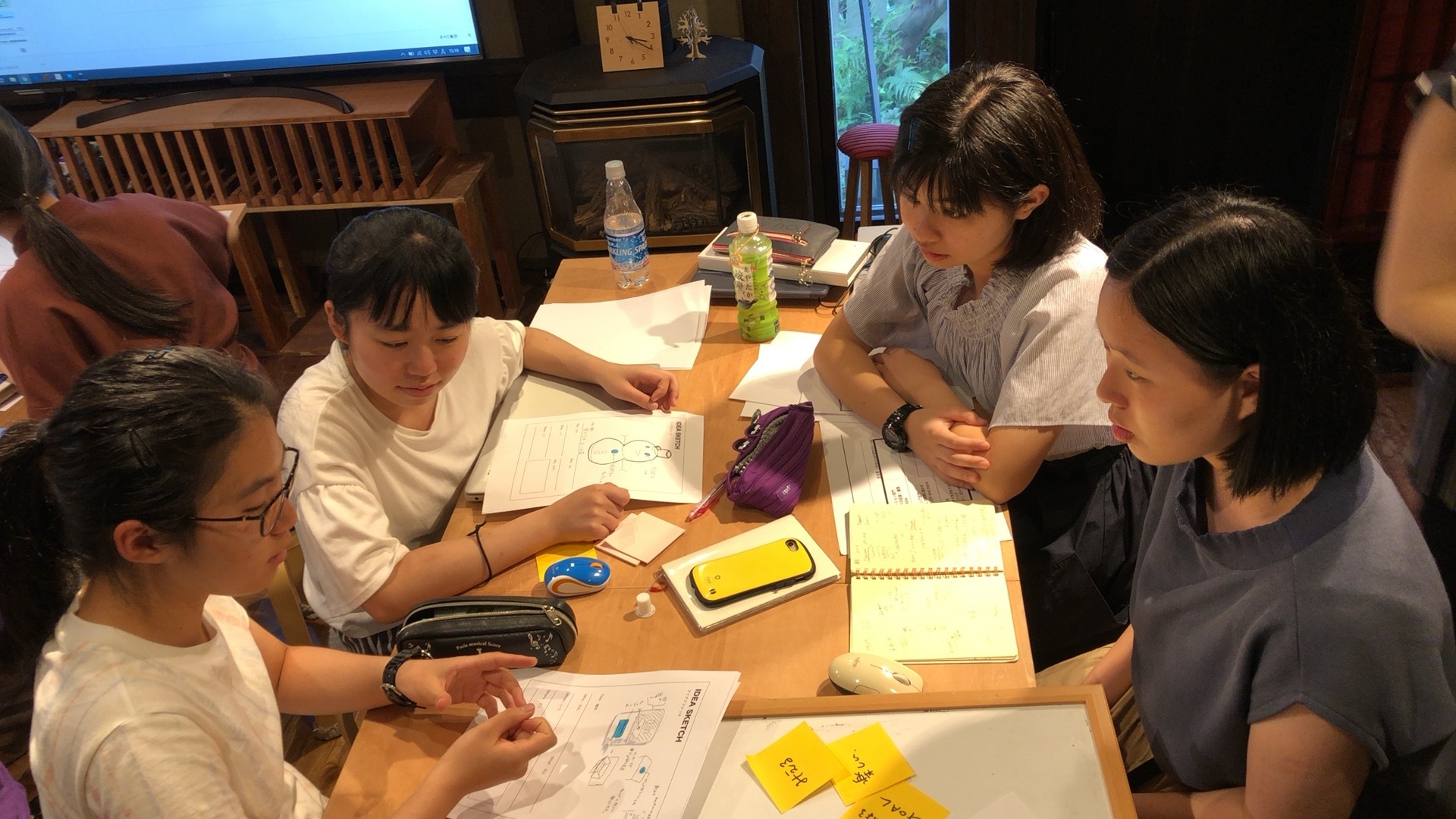

アイデア出し

まず最初に、人々が身の回りで困っていることや自分たちのまちの改善すべきことについてブレインストーミングを行った。

その結果出てきた問題は…

その結果出てきた問題は…

- ごみ問題

- 障がいを持っている方の日常生活の問題

- 高齢者の一人暮らしで生じる問題

- 共働き家庭がもつ問題 …etc

取り組む課題の決定

出し合った課題の中で私たちが問題視したのは「ごみ問題」。

そこからさらにどんなごみ問題について取り組むかを話し合った結果「プラスチックカップごみのポイ捨て問題」に決定。

また、SDGsの全17ゴールのうち特に関連が深い、11番の住み続けられるまちづくりを&12番のつくる責任 つかう責任を私たちのゴールとした。

プラスチックカップのポイ捨て問題

最近、プラスチックカップのポイ捨てがよく見られる。

少しまちを歩けば、空容器リサイクルボックスの穴をふさぐように突っ込まれたカップや、飲みかけのドリンクが入ったまま放置されたカップが散乱しており、決して気分はよくない。

近隣住民の方々は、虫が湧いて不衛生なことやそのニオイにも悩まされているという。

透明なプラスチックカップはあらゆる飲み物をおしゃれにおいしく見せることができ“写真映え”するため、タピオカをはじめとしたプラスチックカップドリンクの人気は今後も続くことが予想される。また、この問題は全国各地に広まっているようだ。

どうしてポイ捨てが起こるのか

「捨てるのが面倒だから。」→街中にごみ箱が少ないことが深く関連している。

ごみ箱が少ない理由→テロ対策や景観維持、カラスによるごみの散乱を防ぐ目的。

➡数少ないごみ箱を、ユーザーの目線に立って工夫する必要がある。

➡ユーザーが捨てたくなるごみ箱を開発しよう!

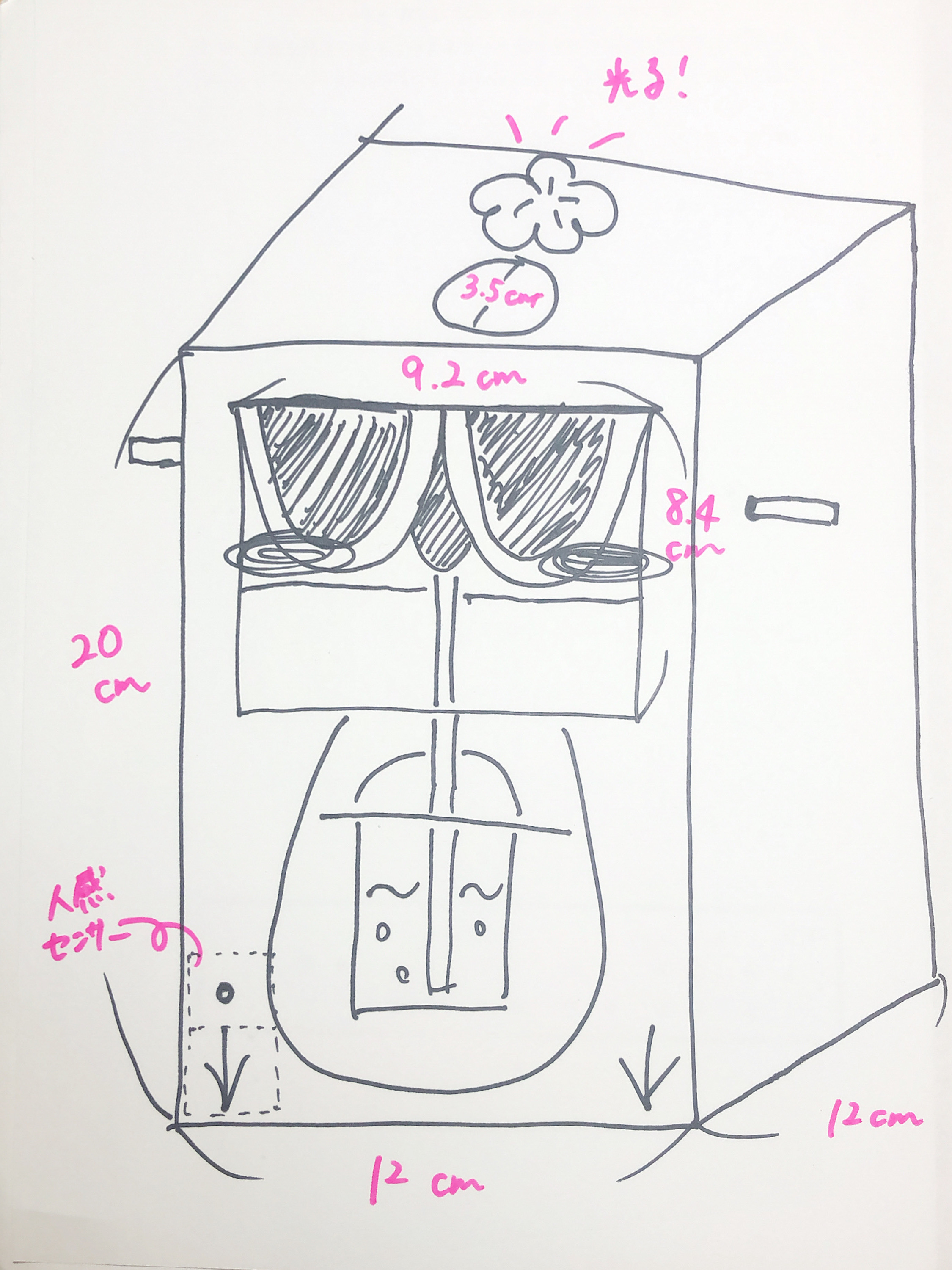

プロトタイプ1

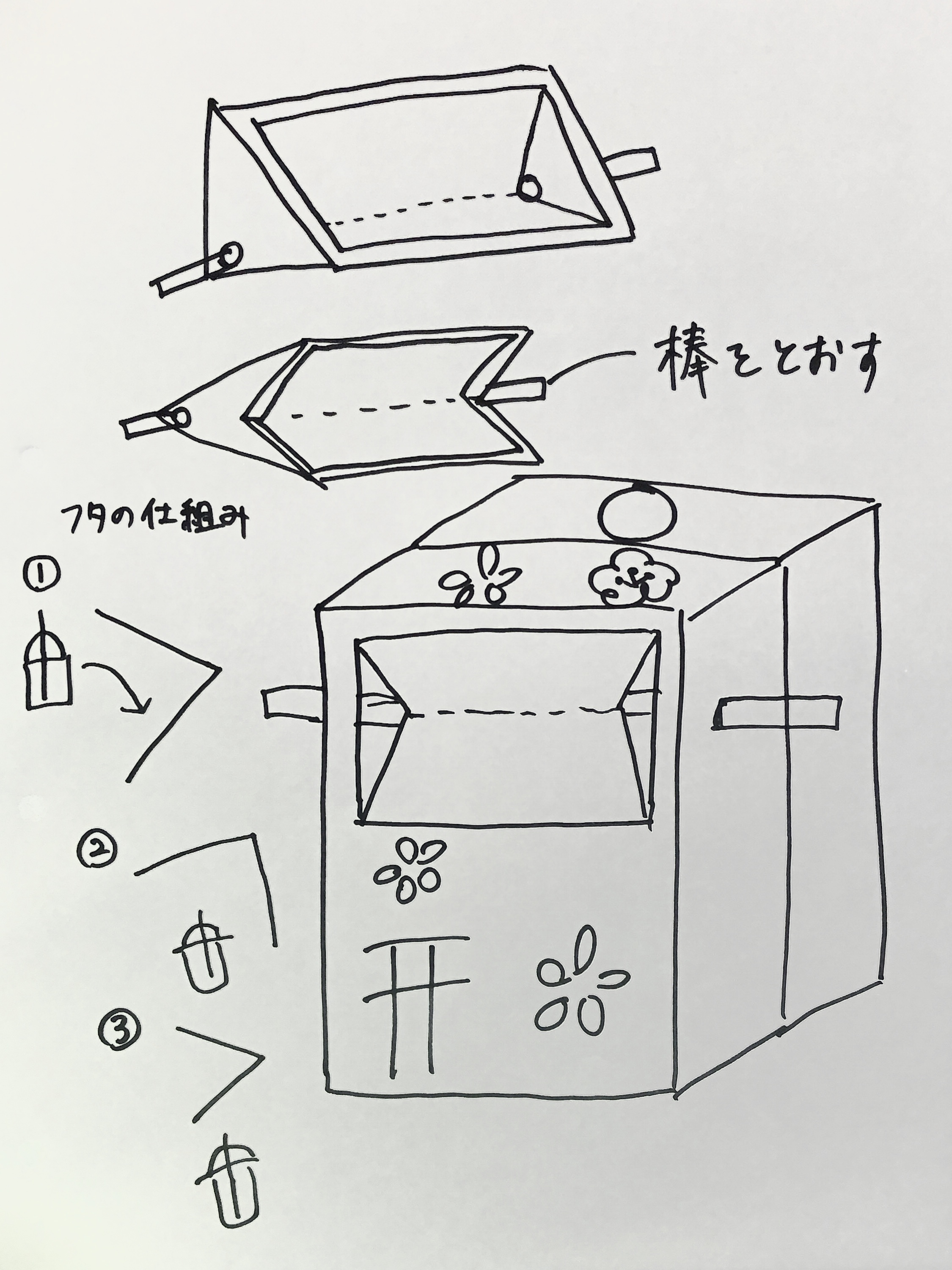

メンバーから集められたアイデアに基づいて、画用紙を使ってプロトタイプを作成。

・ごみのニオイをできるだけ抑える

・ごみ箱の中が見えないデザイン

↑この二点に着目し,漏斗型のごみ箱を製作。

・ごみのニオイをできるだけ抑える

・ごみ箱の中が見えないデザイン

↑この二点に着目し,漏斗型のごみ箱を製作。

試作から見つかった課題

- ユーザーが捨てることを楽しいと思えるような仕掛けを考えなければならない

- 町にとけこむようなデザインの工夫が必要

先行研究

2019年8月2日にNPO法人グリーンバードとタピオカ専門店「謝謝珍珠(シェイシェイパール)」が原宿に設置した「タピオカ専用ごみ箱」

URL:http://www.greenbird.jp/news/greenbird/entry/6669

URL:http://www.greenbird.jp/news/greenbird/entry/6669

独自性

先行研究の「タピオカ専用ごみ箱」は飲み残しを横に設置された簡易的なバケツとざるに捨てるため、においや見た目が悪いのではないか、ということから、私たちはごみ箱の中身を見ずに、飲み残しとプラカップを分別して捨てることができ、においも気にならないデザイン性の高いごみ箱を目指すことにした。

見た目は日本らしさを意識して、今後さらに増えると予想される外国人観光客にも興味をもってもらえるようにしたいと考えた。

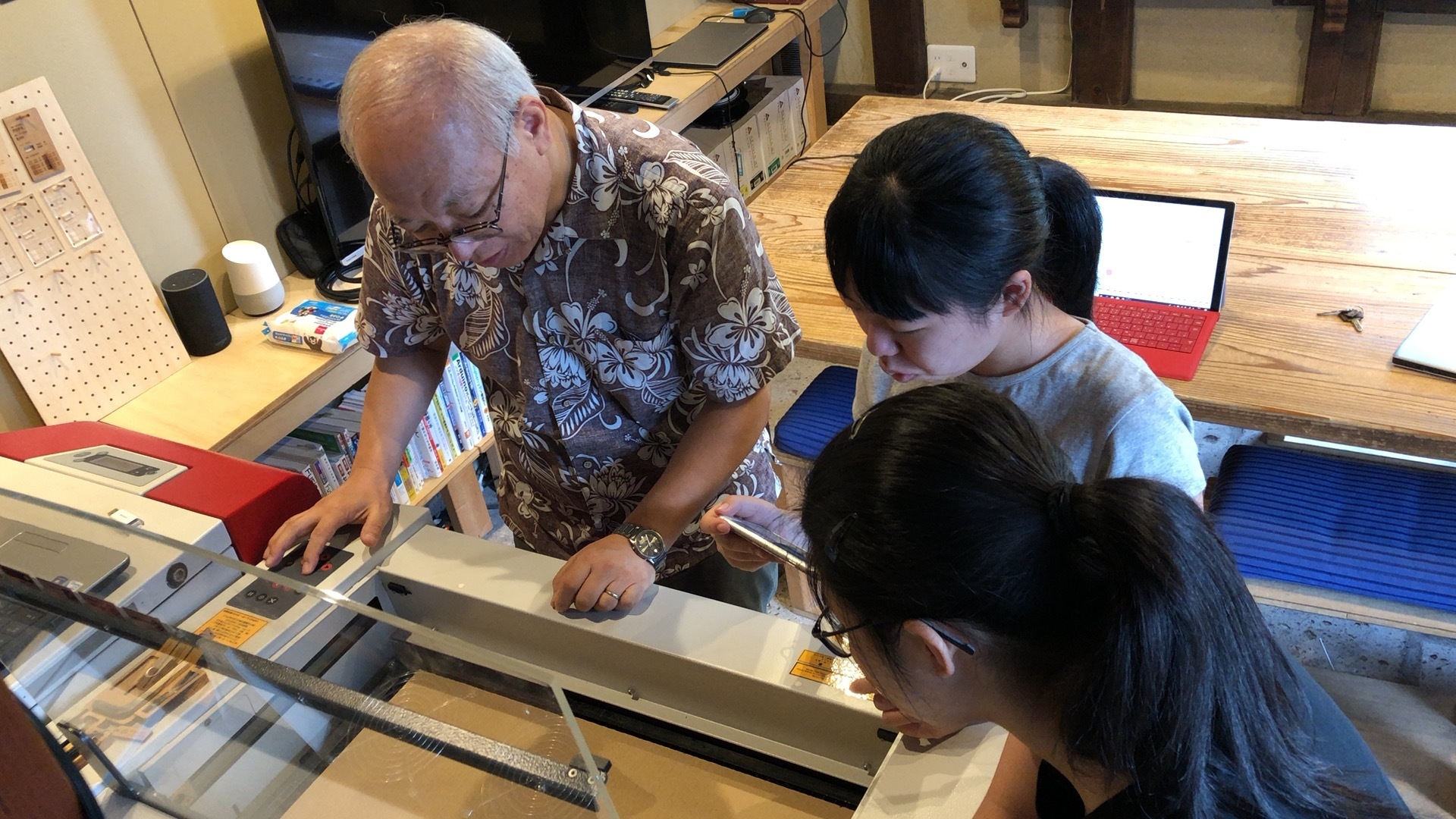

製作

製作場所:FabLab鎌倉

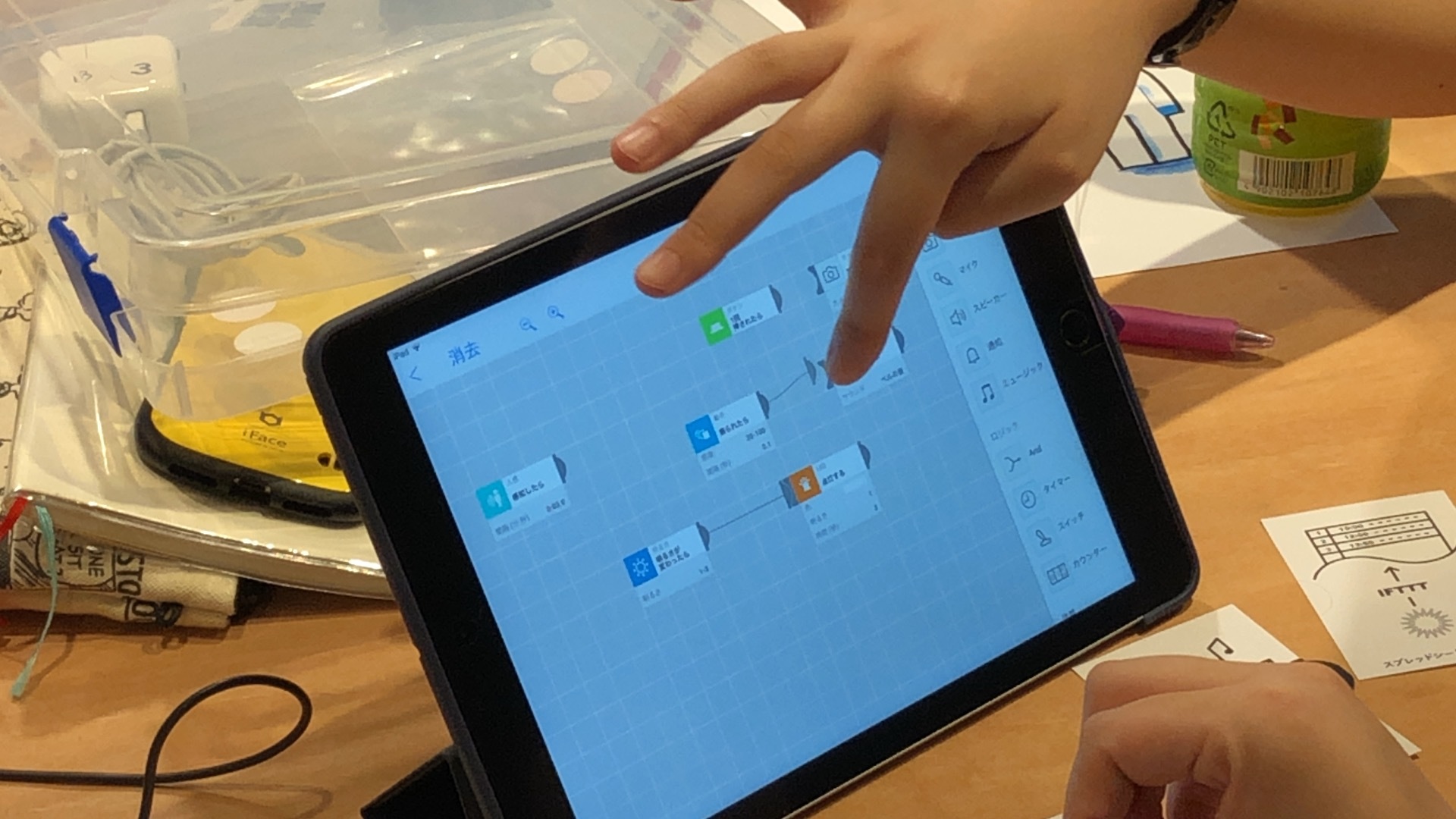

音や光を出すために…

分別をして捨てたときに光ったり音を出したりするためにMESHを用いてプログラミング。

使用したもの:MESH、タブレット端末、MESHアプリ

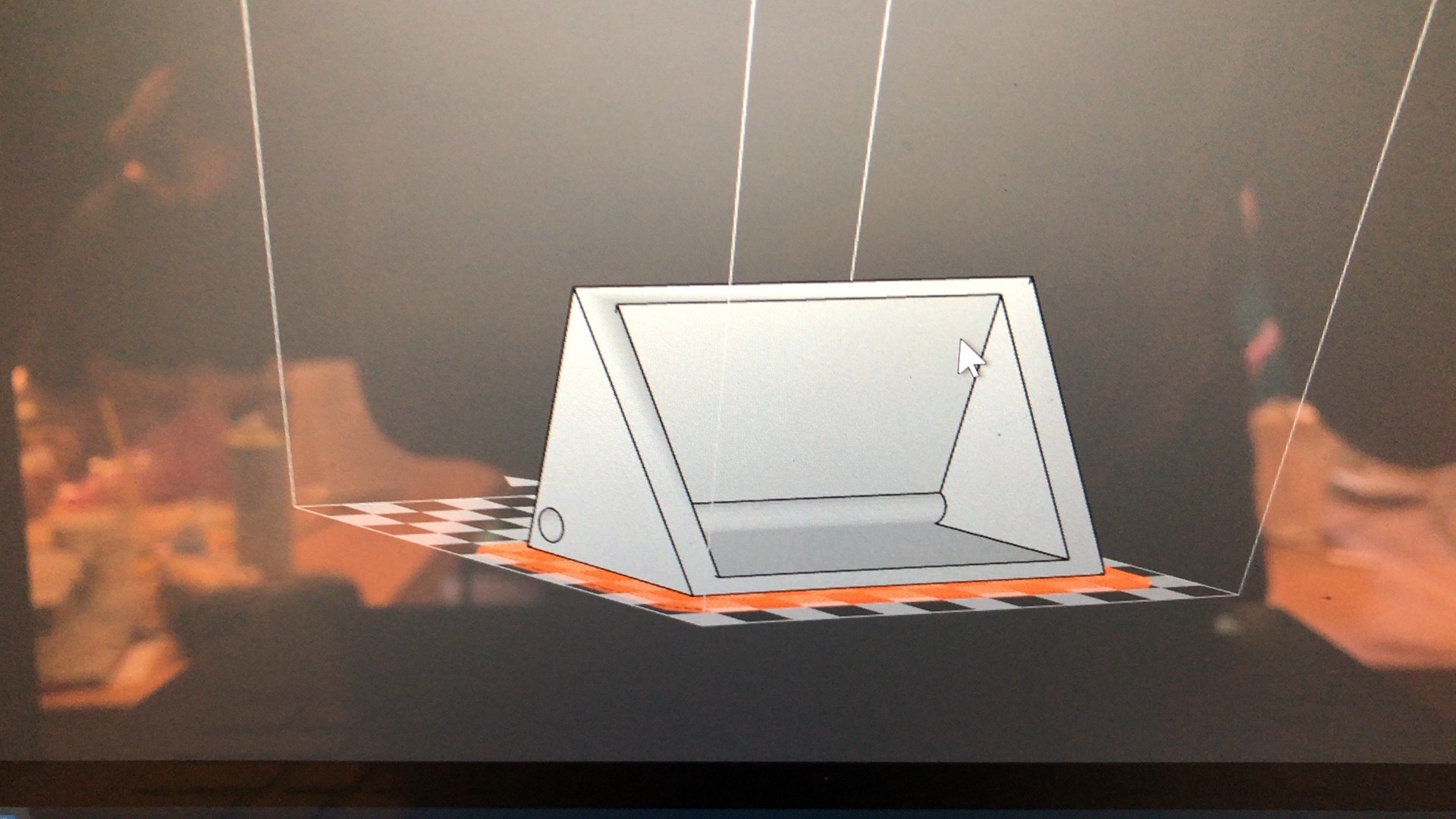

3Dプリンター

中身を見ずに捨てることができるようなごみ箱のフタを製作。

Tinkercadで設計→データを3Dプリンターに送信→出力

レーザーカッター

ごみ箱の本体となる日本らしいデザインの箱の製作。

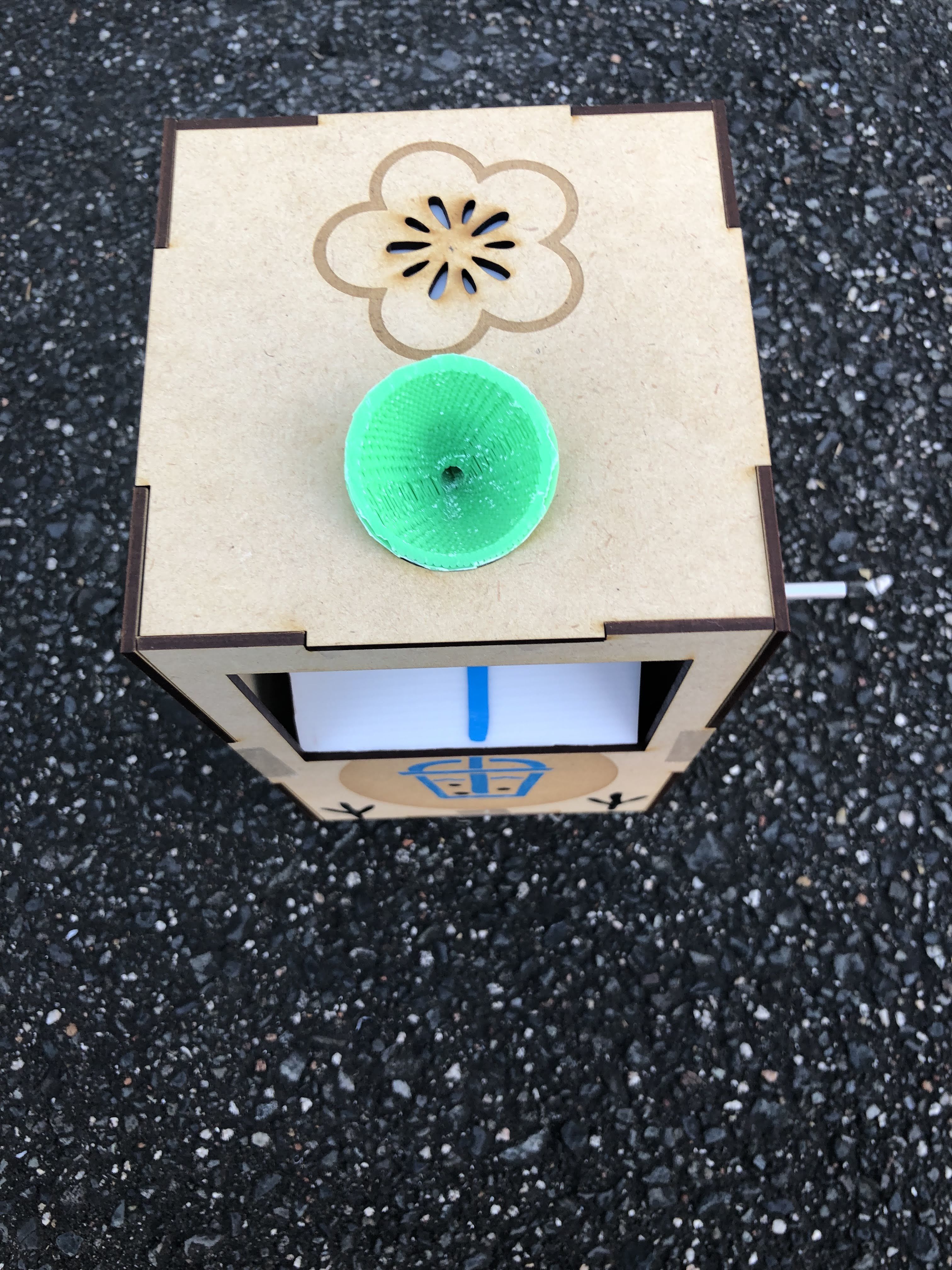

プロトタイプ2の完成

前回見つけた課題や改善点を生かし、プロトタイプ2を製作。

※3枚目の画像のフタをカップ投入口の部分へ

〈特徴〉

〈前方〉

※3枚目の画像のフタをカップ投入口の部分へ

〈特徴〉

- ボックス型

- 前方と後方に分かれている

〈前方〉

- レーザーカッターの焼き目をつける機能や切り取る機能を駆使し、鳥居や桜で日本らしさを演出

- プラカップが入りやすい大きなカップ投入口

- カップ投入口の部分に3Dプリンターで作ったフタを取り付ける→中のごみが見えない&におい対策

〈後方〉

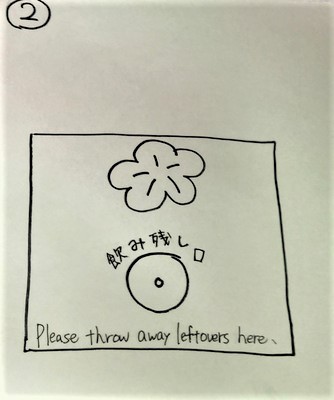

- 上の飲み残し口から飲み残しを入れる→穴をできるだけ小さくし、においが気にならないように工夫

MESHは他の仕組みの邪魔をしてしまうため、設置することが出来なかった。→失敗…

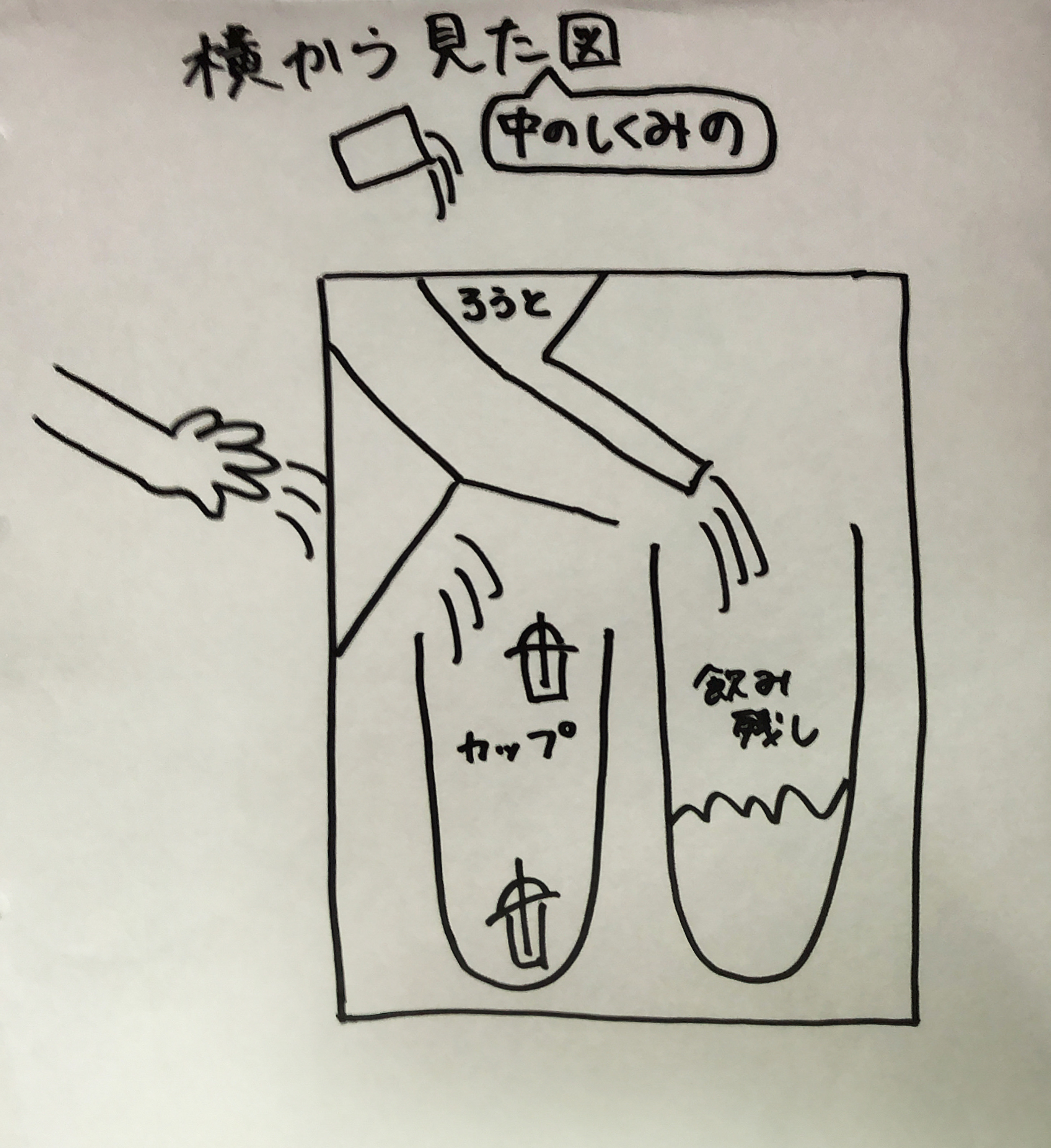

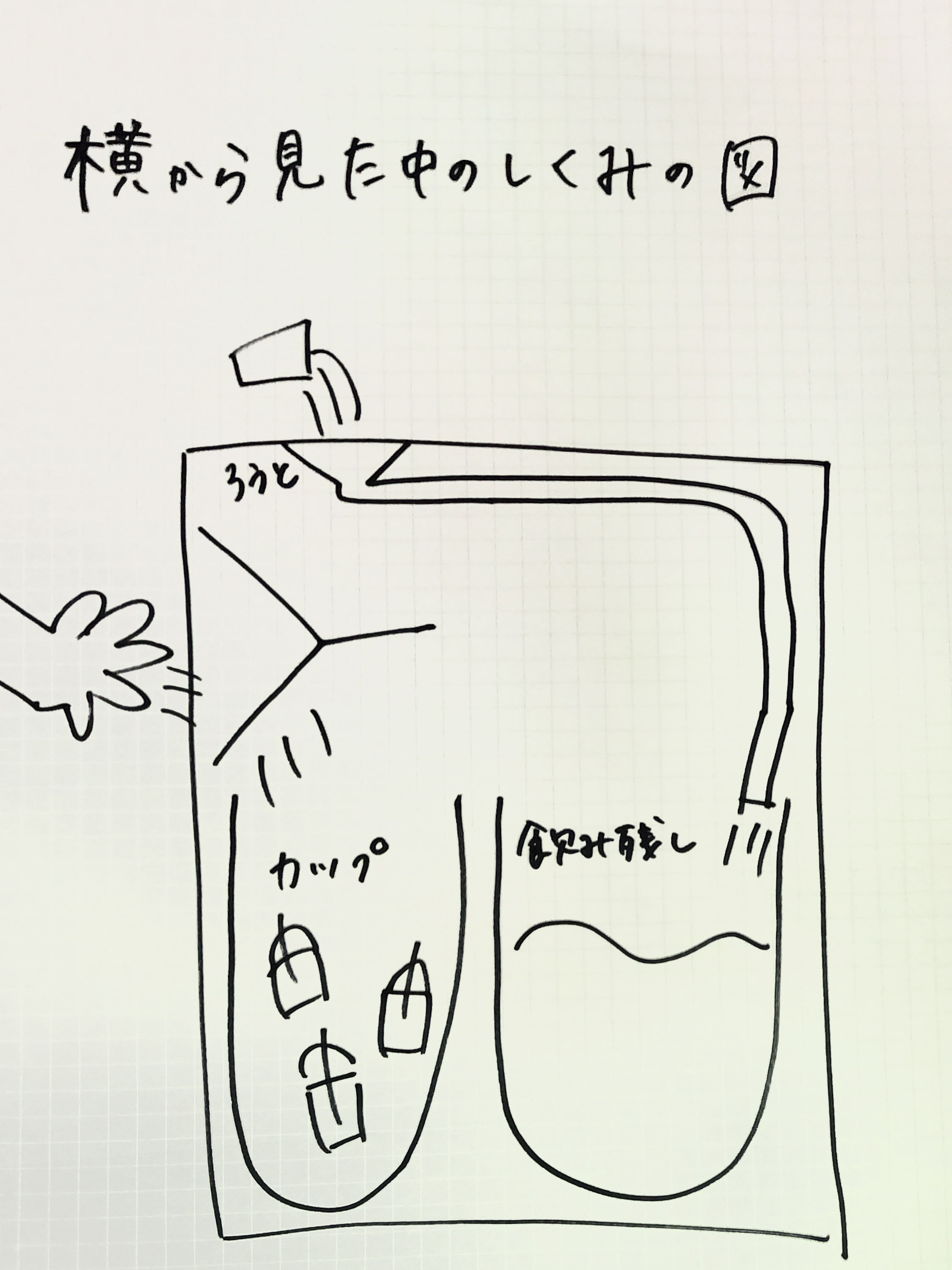

カップ投入口のしくみ

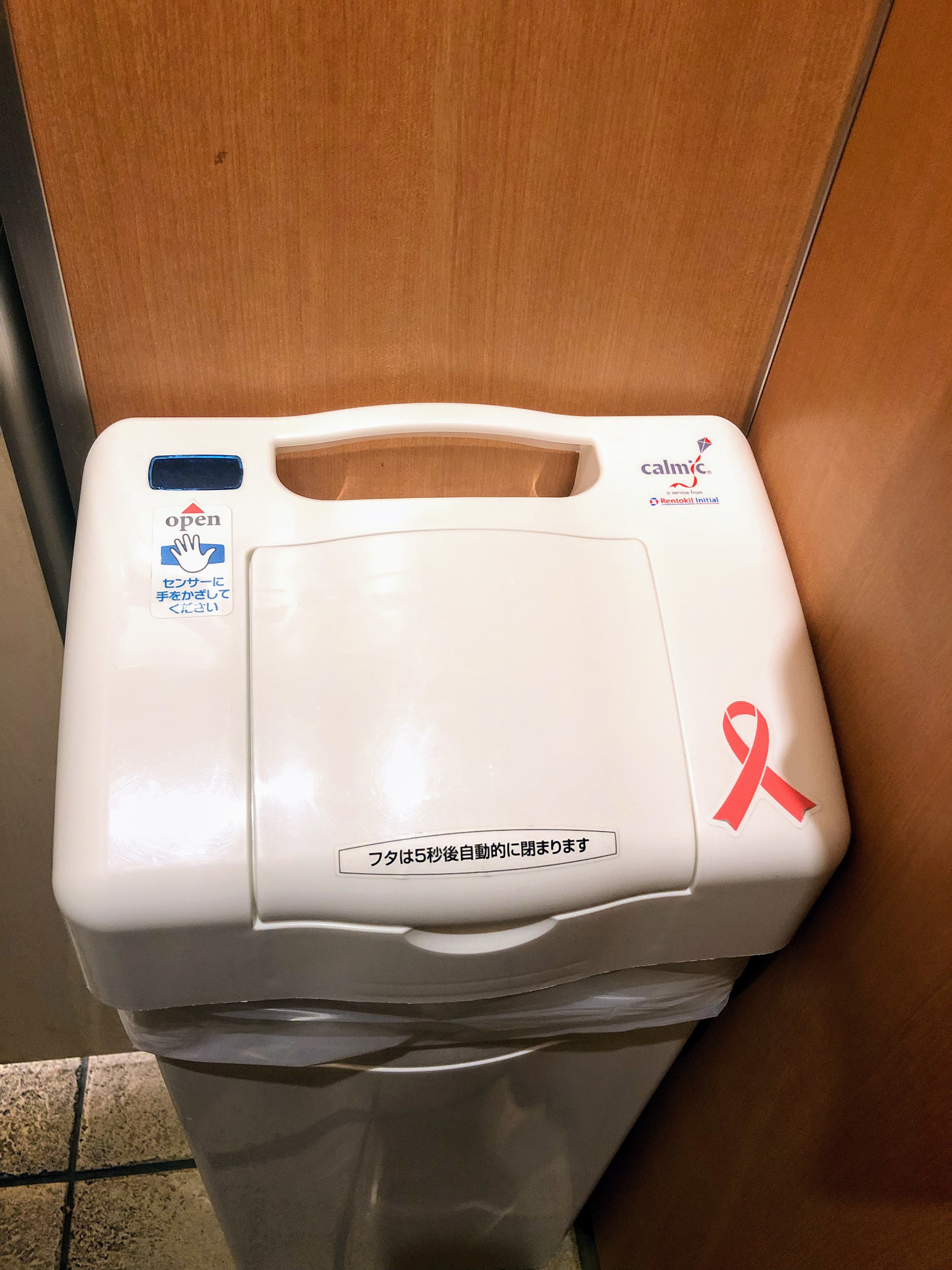

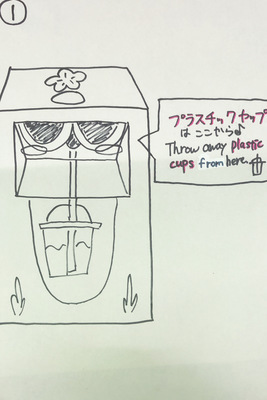

フタの仕組みは女性用トイレにある自動のサニタリーボックスからアイデアを得た。(2,3枚目の画像)

カップの重さでフタが回転し、落ちると元の向きに戻るという仕組み。

ごみ箱内部の様子がユーザーに見えることはなく、ニオイも抑えることができると考えた。

しかし、私たちが作ったものは自動じゃないため傾いたフタが元の向きに戻らない...失敗!

フィードバック

私たちが目指すものやプロトタイプ2に関してFabLab鎌倉で友人、先生、FabLab鎌倉の方々にフィードバックをいただいた。

- 飲み残しの穴は奥にあると捨てにくそう...

- プラスチックカップ専用ごみ箱ということが伝わらない...

- もっとユーザーが興味を引く仕掛けがほしい...!

プロトタイプ1における改善点まとめ

・カップ投入口のフタの改良が必要

・MESHの設置方法や設置場所を考える→すべての機能が最大限に発揮されるようにする

・飲み残し口はユーザーが捨てやすい位置に配置を変更

・プラカップ専用ごみ箱であることをユーザーに示す必要がある

・ユーザーがもっと興味を引く仕掛けを考える

➡全ての仕組みが100%活かされるごみ箱を開発したい!!!

再製作

いただいた意見をもとに再製作。

場所:FabLab太宰府

プロトタイプ3

プロトタイプ3では主にデザインと失敗したカップ投入口の部分を改善。

<箱・デザイン>

設置場所を令和ゆかりの地である福岡県太宰府とし、太宰府で有名な鷽鳥(うそどり)をモチーフにデザイン。

プラカップ専用のごみ箱と分かるようにプラカップドリンクのシールを貼ったことで、鷽鳥がドリンクを飲んでいるかわいいデザインに♪

使用機材:レーザーカッター(箱)、カッティングマシーン(シール)

<投入口> ...詳しくはNext Annotationへ

〈カップ投入口〉

<箱・デザイン>

設置場所を令和ゆかりの地である福岡県太宰府とし、太宰府で有名な鷽鳥(うそどり)をモチーフにデザイン。

プラカップ専用のごみ箱と分かるようにプラカップドリンクのシールを貼ったことで、鷽鳥がドリンクを飲んでいるかわいいデザインに♪

使用機材:レーザーカッター(箱)、カッティングマシーン(シール)

<投入口> ...詳しくはNext Annotationへ

〈カップ投入口〉

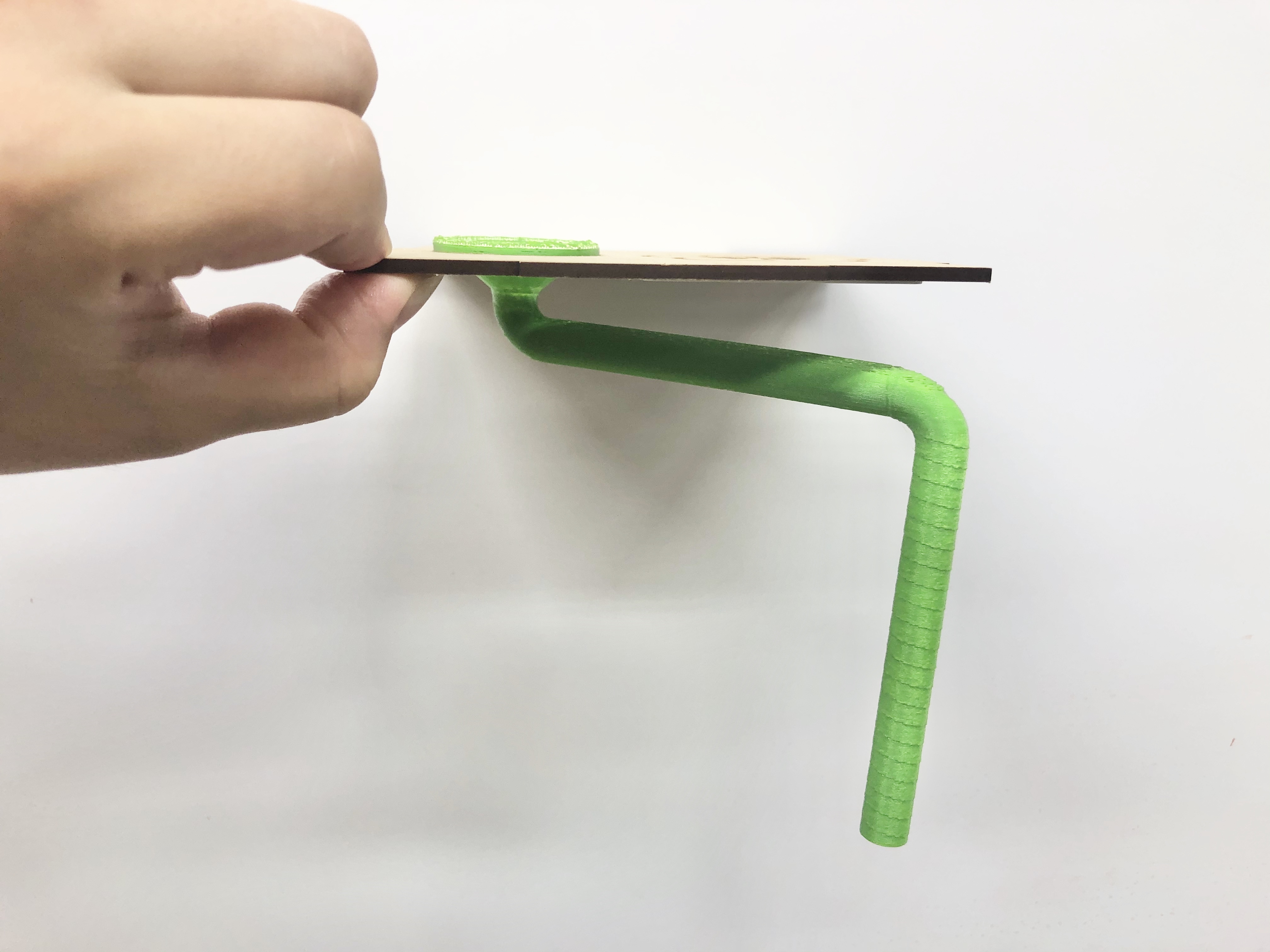

3枚刃に変更

使用機材:3Dプリンター

〈飲み残し口〉

手前に変更

漏斗を3Dプリンターで作り入り口をより小さく

使用機材:3Dプリンター

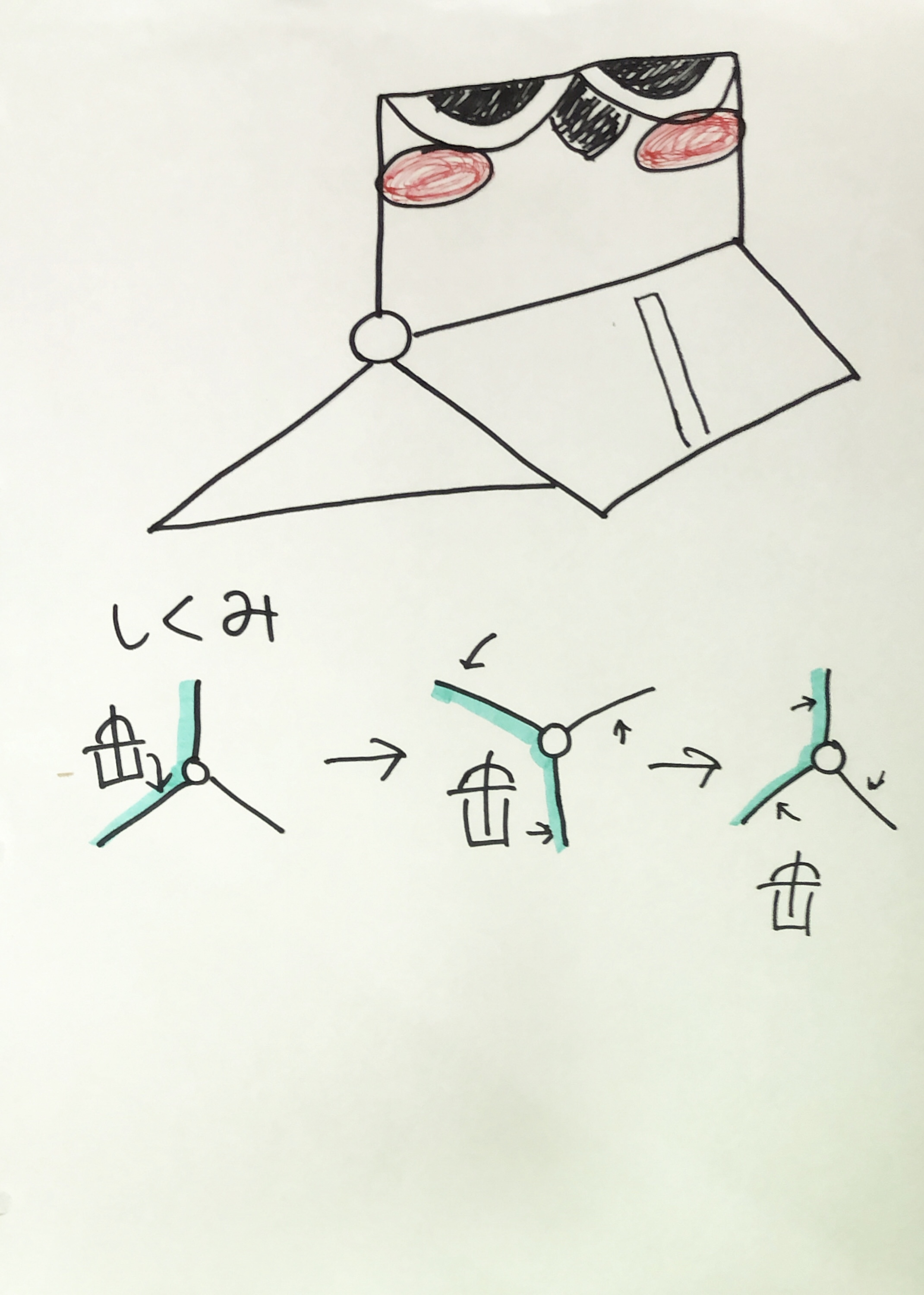

カップ投入口の構造

前回の反省を生かして三枚刃に設計を変更。

これで傾いたまま戻らない問題は解決!

三枚の刃の配置(角度etc...)を調節して回転してもまた同じ面に戻るように設計。

この設計により、カップ投入口の開閉を機械化する必要がなくなり、コスト削減につながった。

全体の構造

プラカップは手前のカップ口に、飲み残しは手前の飲み残し口から入れ、漏斗をつたって奥に溜まる。

飲み残し口を手前にしたかったため、斜めの漏斗を製作。

(写真2枚目:漏斗)

箱: 横 12㎝

縦 12㎝

高さ20㎝

漏斗:入口部分直径4㎝

筒部分直径 6㎜

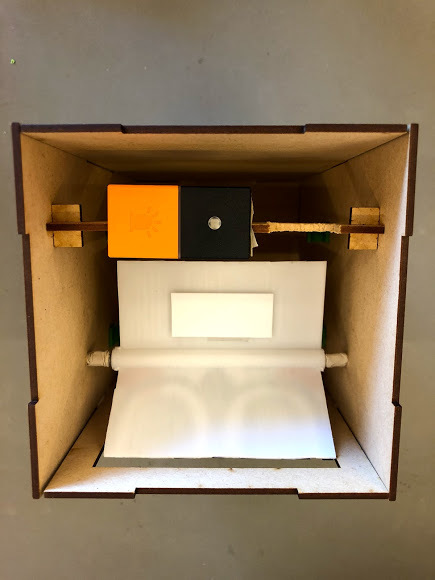

MESHの構造

ユーザーに私たちのごみ箱を楽しく利用していただくために、MESHを用いた仕掛けを開発。

使用したMESH:動き、LED

<私たちが考えた仕組み>

①ユーザーがごみを捨てる

②ごみ箱内のMESH/動きセンサーが動きを感知

③MESH/LEDセンサー/ふわっと光る機能が作動

④ごみ箱上面の梅が光る!

使用したMESH:動き、LED

<私たちが考えた仕組み>

①ユーザーがごみを捨てる

②ごみ箱内のMESH/動きセンサーが動きを感知

③MESH/LEDセンサー/ふわっと光る機能が作動

④ごみ箱上面の梅が光る!

設置場所を太宰府にした理由

・令和ゆかりの地として全国で話題となっている。

→多くの観光客が太宰府を訪れていること。

・スターバックスコーヒー太宰府天満宮表参道店が安定の商品人気に加え、その特徴的なお店のデザインで有名である点から、そこで購入したプラカップドリンクを飲み歩く人が太宰府には多い。

また、近年のタピオカブームから、プラカップドリンクを販売する店は増えている。

しかし、太宰府にはごみ箱が少なく、すでにポイ捨てがみられる。

→太宰府の景観維持のためにごみ箱が必要とされていること。

➡太宰府天満宮で有名な鷽鳥と、平成28年に日本遺産に登録された梅をデザイン。

(写真:スターバックスコーヒー太宰府天満宮表参道店)

またまた出てきた課題

ごみ箱内で漏斗やフタのプロペラ、MESHなどの仕組みが全て引っかかって上手くいかない…

何かを改善したら別の課題が出てくる…

再再製作…

プロトタイプ3で見つかった課題を改善すべく、再度FabLab太宰府へ!

2時間で完成の予定が丸1日FabLab太宰府に滞在..

最後までサポートしてくださったスタッフさん、本当にありがとうございました(:_;)

ごみ箱内の構造の改善

漏斗やカップ口、MESHの構造が箱の中でうまくいっていなかったことから、漏斗の形を変更。

これによって、飲み残しは清潔に、周りの仕組みを邪魔することなくごみ箱へ!(写真2枚目:漏斗)

また、新たにゴミ袋を設置する際に使用するフックも3Dプリンターで製作。

袋の両端をごみ箱内にあるフックに引っ掛けることで、ごみは正しく袋の中に入るようになった。(写真3枚目:フック)

これによって、飲み残しは清潔に、周りの仕組みを邪魔することなくごみ箱へ!(写真2枚目:漏斗)

また、新たにゴミ袋を設置する際に使用するフックも3Dプリンターで製作。

袋の両端をごみ箱内にあるフックに引っ掛けることで、ごみは正しく袋の中に入るようになった。(写真3枚目:フック)

MESHの仕組みの改良

箱上面の梅が光るようにする際に使用するLEDのMESHをごみ箱内に取り付けるための専用の土台を製作。

また、新たにごみ箱前面に小さな穴をあけ、その裏に人感センサーMESHを取り付けた。

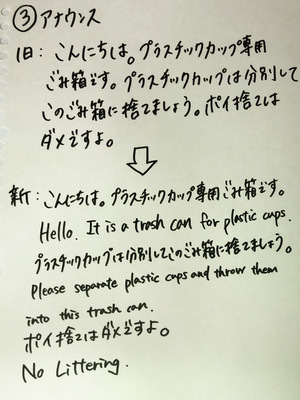

人が通るたびにセンサーが反応してアナウンスが流れる仕組みである。

完成

★アピールポイント★

すでに存在しているごみ箱とは違い、ごみ箱自体に分別機能を持たせることで、見栄えが良くユーザーが使いやすいごみ箱に。 音や光が出るため、人々の興味を引くことができる。

2.デザイン

設置場所を令和ゆかりの地である太宰府に設定したため、太宰府らしいデザインにこだわった。 また、鷽鳥のかわいらしいキャラクターを作成したことで全世代、外国人観光客までもをターゲットにしたごみ箱へ。 景観保持にもつながり、太宰府観光の新たな人気スポットになること間違いなし?!

このごみ箱によって太宰府の町の未来がより良いものとなることを祈ります。

全体の最終的な構造

使用したMESH:動き、LED、人感

使用した機材:3Dプリンター(カップ投入口のフタ、漏斗、ごみ袋のフック)、レーザーカッター(ごみ箱、デザイン)、カッティングマシン(デザイン)

使用したソフト:Inkskape(ごみ箱),Makercase(ごみ箱),Tinkercad(漏斗、カップ投入口のふた)

いざ、実践

捨てる時の手順

- 飲み残しがあれば上の飲み残し口に入れる。

- 空のプラカップをカップ投入口から捨てる。

- Finish!音や光が、正しくごみを分別するあなたを楽しませてくれる!

プラカップを捨てると…

→物が落ちる効果音が流れ、上の梅が光る。その後、歓声の効果音が流れ、ユーザーがごみを気持ちよく!楽しく!捨てることができる!

ミニチュアプラカップがないため、今回はUSBをプラカップと見立てて検証。

(USBのキャップを外し、傾ける動作=プラカップの蓋を外し、飲み残しを入れる動作)

こんな効果も♪

人が箱の前を通ると…

→音声が流れる。

これによって、ごみ箱の前を通る人々にこのごみ箱がプラカップ専用であることを知ってもらえる!

また、ポイ捨てに対する注意喚起も行うことができる!

検証

友人や家族にプロトタイプの機能を体験してもらい、フィードバックをいただいた。

★いいね!

・太宰府の景観にあっている。

・大人から子供まで興味を示す工夫がなされている。

・これなら分別も楽しい!わかりやすい!

・音や光の仕掛けを体験する目的でごみを捨てる意欲が向上する!

・鷽鳥をモチーフにしたキャラクターがかわいい!

★うーん...

・開発者からの説明なしでプラカップ専用ごみ箱の使用方法をユーザーが理解できるのか

・外国人観光客に対する対応(アナウンスなど)

・飲み残し口をペットボトルキャップを捨てる場所だと勘違いしてしまう

★いいね!

・太宰府の景観にあっている。

・大人から子供まで興味を示す工夫がなされている。

・これなら分別も楽しい!わかりやすい!

・音や光の仕掛けを体験する目的でごみを捨てる意欲が向上する!

・鷽鳥をモチーフにしたキャラクターがかわいい!

★うーん...

・開発者からの説明なしでプラカップ専用ごみ箱の使用方法をユーザーが理解できるのか

・外国人観光客に対する対応(アナウンスなど)

・飲み残し口をペットボトルキャップを捨てる場所だと勘違いしてしまう

フィードバックから

①ごみ箱の使用方法を理解しにくい

→新たに案内板を取り付け、そこに説明を書く。

②飲み残し口が分かりにくい

→飲み残し口の部分に案内を書き、分かりやすく。ペットボトルキャップは入らないが、飲み残しは捨てられるように漏斗の穴の大きさを調整。

③外国人観光客に対する対応

→案内板や飲み残し口に英語版の説明文を書く。英語版アナウンスも作成。

→新たに案内板を取り付け、そこに説明を書く。

②飲み残し口が分かりにくい

→飲み残し口の部分に案内を書き、分かりやすく。ペットボトルキャップは入らないが、飲み残しは捨てられるように漏斗の穴の大きさを調整。

③外国人観光客に対する対応

→案内板や飲み残し口に英語版の説明文を書く。英語版アナウンスも作成。

感想

大変だった点

・自分たちのアイディアを形にすること

→実際形にするとなると設計が思い描いていたようにはいかず苦戦した。

・次から次に課題や改善点が出てくること

→新しいプロトタイプができた♪という喜びも束の間、また課題が出てきた。

学業と両立させながら毎日学校のラボに通い、時にはくじけそうにもなったが、仲間と支えあい乗り越えることができた!

・本当にユーザーが求めるごみ箱にすること

→私たちには、現存する多種多様なごみ箱にはない、ユーザーが本当に求めるごみ箱を開発する必要があった。

それは簡単ではなかったが、私たちにしかない目で課題を多方面から追及することで、開発を進めることができた!

よかった点

・いろんな方々から意見やアドバイスをいただけたこと

→私たちは今回、先生、友人、家族、FabLabの方々などたくさんの人から意見をいただいた。 第三者視点の率直で鋭い意見から新たな課題に気付かされることは数多く、とても参考になった。

・納得がいくまでチャレンジできたこと

→今夏の初めからこれまで私たちは5つのプロトタイプを製作した。 機材を使用できたのはたったの4日間だったが、プロトタイプの数が増えるにつれて、より理想に近い物ができてゆき、最終的には納得のいくところまで完成させることができた。

FabLab鎌倉・太宰府の方々をはじめ、協力・支援してくださった全ての方々に感謝したい。

→私たちは今回、先生、友人、家族、FabLabの方々などたくさんの人から意見をいただいた。 第三者視点の率直で鋭い意見から新たな課題に気付かされることは数多く、とても参考になった。

・納得がいくまでチャレンジできたこと

→今夏の初めからこれまで私たちは5つのプロトタイプを製作した。 機材を使用できたのはたったの4日間だったが、プロトタイプの数が増えるにつれて、より理想に近い物ができてゆき、最終的には納得のいくところまで完成させることができた。

FabLab鎌倉・太宰府の方々をはじめ、協力・支援してくださった全ての方々に感謝したい。

今後の展望

今回開発したごみ箱は、ユーザーや設置場所である太宰府の住民を第一に考えたものとなった。

したがって、今後はごみの回収業者の回収方法に着目し、ごみ箱内の構造を工夫していきたい。

それに伴い、ごみ箱の製造業者に意見をうかがうなどの生の声を聞く機会を設けたい。

また、ユーザーがより分別をしたいと思うごみ箱にするためのさらなる仕組みが必要だと考えている。

これらを改善し新たな課題を見つけるために、今までより大きなサイズの、できるだけ実物大に近いプロトタイプを製作し、開発したごみ箱に関わるであろうすべての人の目線に立って今後も開発を進めていきたい。