はじめに

わがやは系統連系(電力会社から電気を買うこと)をせずに、電力自給を続けて5年が経ちました。

その間に電力自給の本も書いて出版し、お蔭様でちょっとずつではあるけれど、日本中に大手インフラに頼らない電力オフグリッド家庭も増えつつあります。

しかし、その最大の障壁は鉛バッテリー!

電力オフグリッドのボトルネック、鉛バッテリー

鉛バッテリーはWh単価でいえば今のところ最安ではあるけれど、それでも12V・115Ahのバッテリーでも1.3万円くらいする。ところがこれは2年程度しか保たない。

2年ごとに鉛バッテリーを買い替えてたら、オフグリッドにしていても、環境的にも経済的にも意味がないじゃん。そういう思いから他の蓄電方法を考え始めたのであった。

汎用性の高いものをベースにする

そして気がついたのが、工具メーカー・マキタのバッテリー。

マキタバッテリーのフォーマットはもう今後変わらないだろう、というくらい広まっているので、このバッテリーに合うアダプターなら一回作れば長いこと使えるはず。

さらに、汎用的に広まっているフォーマットということは持っている人がたくさんいる、ということでもあるので、恩恵を受ける人がたくさんいる、ということでもある。

Wh単価は鉛に比べて高くなるものの・・・

オフグリッドで代表的な鉛バッテリーと、マキタ互換バッテリーの値段を比べてみる。

・鉛バッテリー(ACdelco M31MF / 13000円)

13000円 / (12V * 115Ah ) = 9.4円 / Wh

・マキタ互換バッテリー(BL1860B / 5400円)

5400円 / (18V * 6Ah) = 50円 / Wh

・ついでにエネループ(8本で2400円)

2400円 / 1.2V * 1.9Ah * 8本) = 131円 / Wh

うーん、マキタ互換バッテリーは鉛より5倍高い!

マキタバッテリーのメリット

ところが、マキタバッテリーには鉛バッテリーにないメリットがたくさんあって、

などなど。

- 圧倒的に軽い

- 工具など他のことに使える

- 大工やDIYをやる人はだいたい持っている

- 寿命が2年ではない

- 満充電を維持しなくても劣化しにくい(鉛バッテリーは満充電で保存するのが望ましい = そのためのソーラーパネル設備等が大型になり高くつく)

- 容量が少ないので、満充電までの時間が短い

などなど。

工具バッテリーなら、物質とエネルギーの緻密な利用ができる

そして、オフグリッド暮らしを5年やってみてわかったのは、鉛バッテリーはエネルギーの緻密な利用にあまり向いてない、ということ。

家の電源設備用途にしたら、それ以外のことに使いづらい(主に重さゆえ)し、そもそも使ってない時間が大半。

かたや、マキタバッテリーはそもそも工具に使えるので、オフグリッドのためににわざわざ電池を買う、という必要がない。

単価は上がるけども、もしマキタバッテリーを使って好きに家電を動かせるのであれば、電気を作業単位で考える(洗濯機1杯分のバッテリー、冷凍庫3時間分のバッテリー)というような考え方もできるのではないか、と思うようになった。

これはまだ見ぬ世界、体験してみたい!

poojasharmaji

I'm extremely stunned after seen your best help .

https://www.callgril.in/jaipur/

https://www.callgril.in/hyderabad/

https://www.thegoaescort.com/raipur-call-girls.html

https://www.aliasharma.in/lucknow-escorts.html

http://www.callgirlsdelhincr.in/call-girls-in-jaipur/

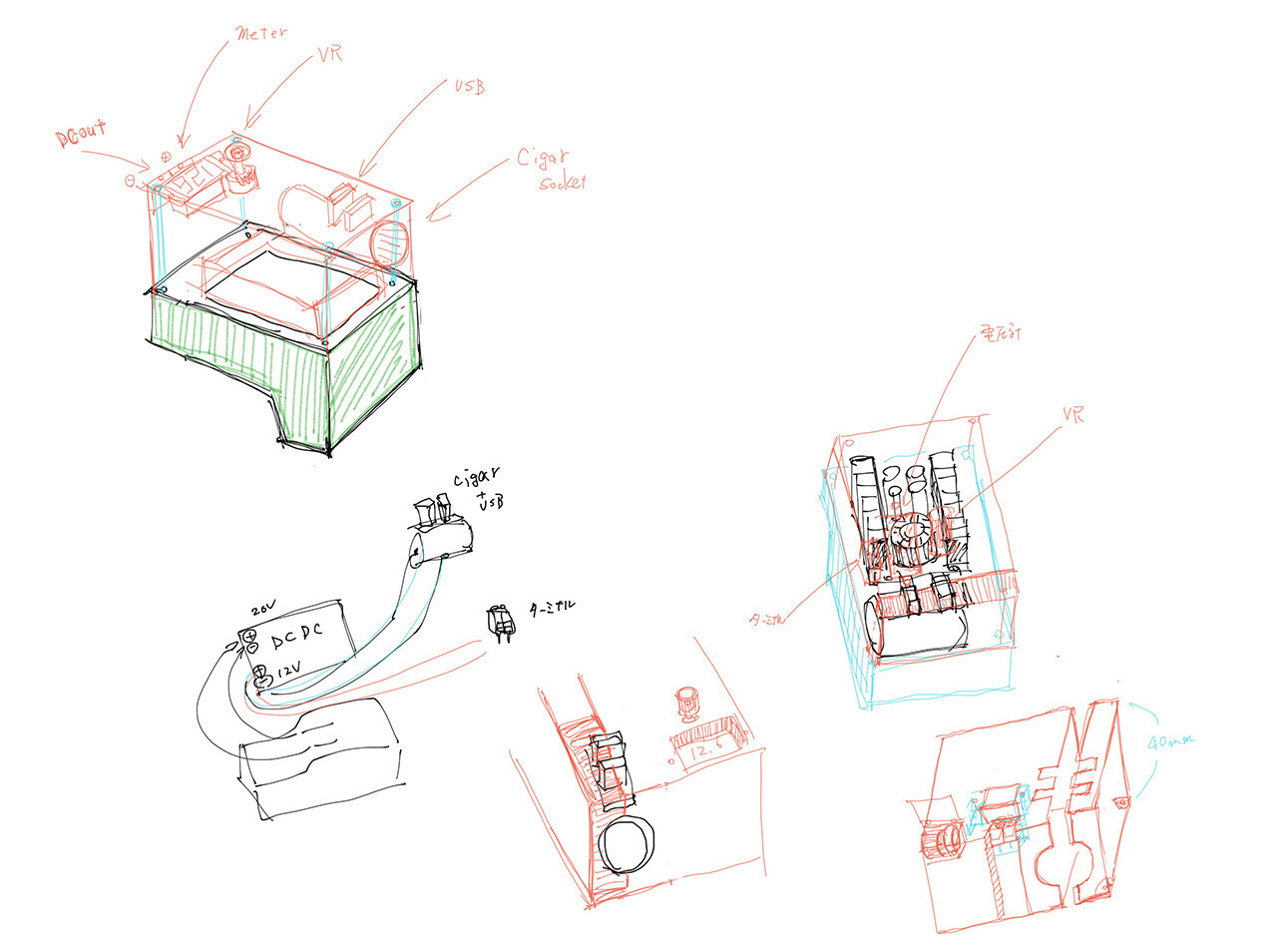

仕様を決める

あれやこれや下絵を描いて、構想を練る。

・USB 5Vは必ず必要。

・12Vシガーソケットも、オフグリッド暮らしをしている自分としては必要

・自分の使っているMacBookProは16Vで充電できるので、ターミナル端子に接続できて、可変抵抗で任意の電圧が出せる仕様にしようそうしよう!

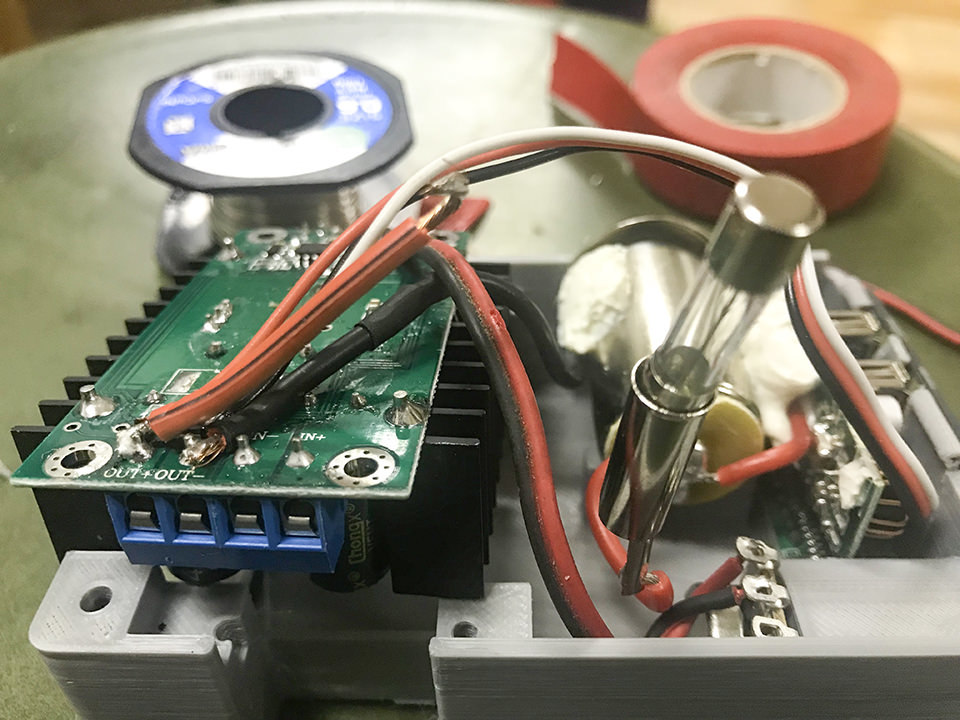

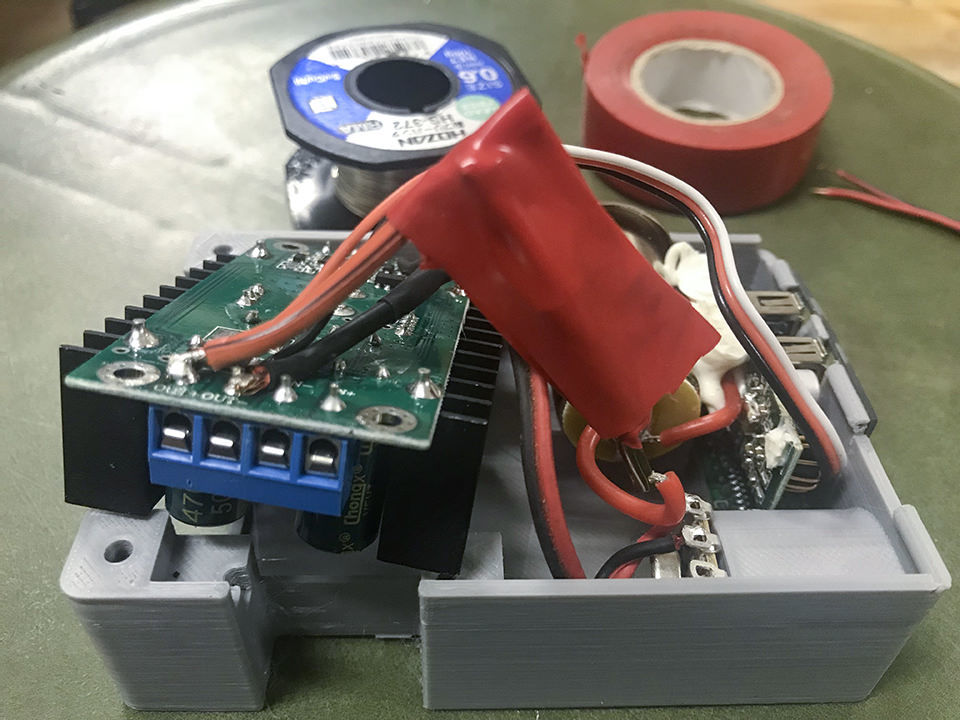

中身は市販品の組み合わせ

Amazonで購入した

・USB充電機能付きシガーソケット(60W MAX)

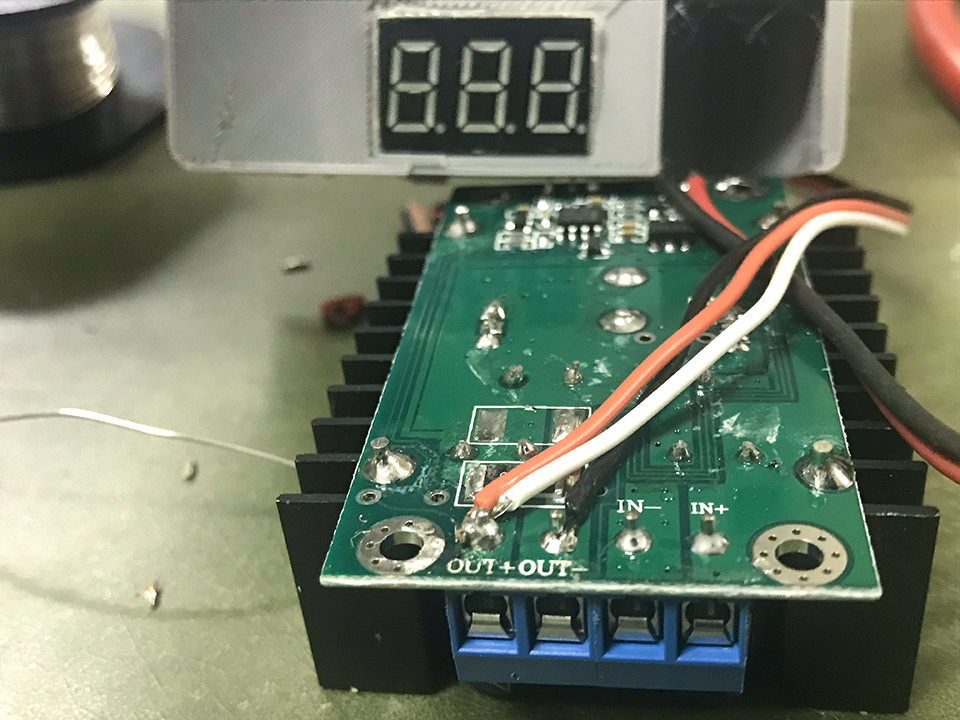

・DCDCコン(定格12A!)

・電圧計

・可変抵抗10kΩ

を組み合わせた。

バッテリーのプラスマイナスを受け取る端子は、ホームセンターに売っていた100円の電源プラグを分解して出てきた端子を流用。

苦悩1:玄人向けということで割り切る

その他細かいところ。

なるべく防水防塵のほうがいいよなー、とか

電圧を間違えたまま繋げられないような設計の方がいいよなー、とか色々考えたけど、

最終的に「ユーザー側に危機管理を任せる操作幅の大きい道具」を目指した。

だって、安全な道具なんてメーカーがいくらでも作ってるじゃん!

道具には「人を賢くするもの」と「人を愚かにするもの」があると私は考えていて、あんまり便利すぎたり、使い途の幅の狭い道具は人を愚かにする。

だから作るのは前者だ!

苦悩2:14.4V向けにするか、18V向けにするか。それが問題だ。

マキタバッテリーの普及している規格には、14.4Vのものと18Vのものがある。

草刈機なども使う自分の工具は全て18Vで揃えているけれど、18VをMGAに使う場合には一つだけ問題が生じるのであった。

それは、家電を使うために必要となる交流100Vを作るインバーター接続時に、DCDCコンバーター(電圧降下回路)が必要になる、ということ。

しかし、DCDCコンを入れると電流の制限が発生し、バッテリーから大電流を流せるという工具用バッテリーの良さが失われてしまう。

もう一つの選択肢としては、18Vに対応するワイドレンジインバーターというものもあるにはあるが、今度はこちらの単価が高い。

うーん、困った。

考え抜いた末、2パターン作ることに。

18Vモデルでインバーターを使うのは基本的にやめることにした。

高い直流電圧を出せるので、それを活かそうと思う。(主にノートパソコンの充電に向く)

かたや、14.4Vモデルでは、DCDCコンを入れずにカー用品全般と、インバーターを使うことができる。こっちの方が設計上優れていると思うけど、あいにく自分が14.4Vバッテリーを持ってないので検証できず。残念!

というわけで今回作るのは18Vモデル。

いずれ14.4Vバッテリーを持ってる人に会ったら、14.4Vモデルも作ろう。

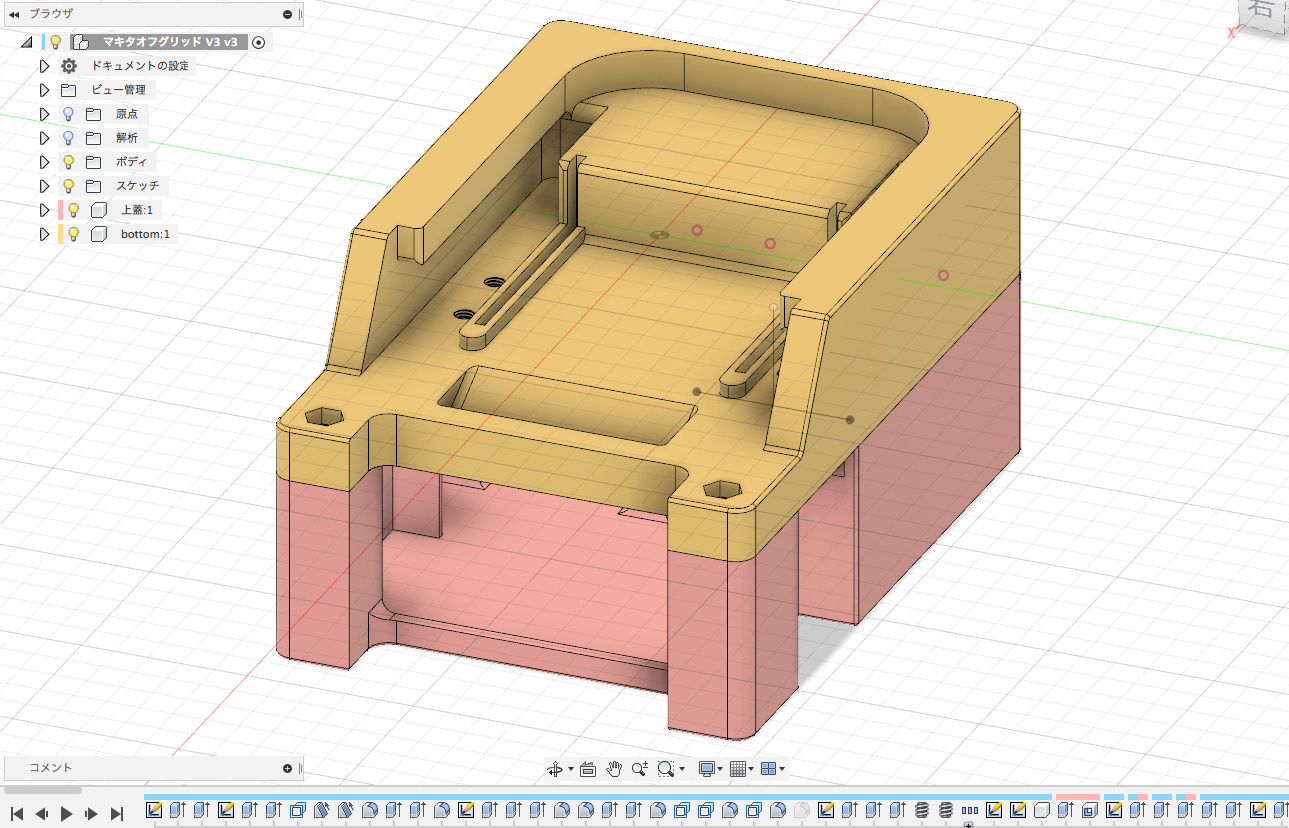

FUSION360でガワを設計する

最小の体積と部品点数で合理的に作りたい

去年のFAB3DCONTESTに参加してからみっちり1年間、3Dプリントをやってみて思うのは、スモール・イズ・ビューティフル ってこと。

使うフィラメントが減るし、プリント時間は短くなるし、失敗したときにも再プリントしやすいし、いいこといっぱい。

あとは、サポートとラフトのいらない設計を目指すこと。

以上2点をめっちゃ考えて、見事サポートレスな設計に仕上がりましたぜ!(プリンタとフィラメントには依存するかも)

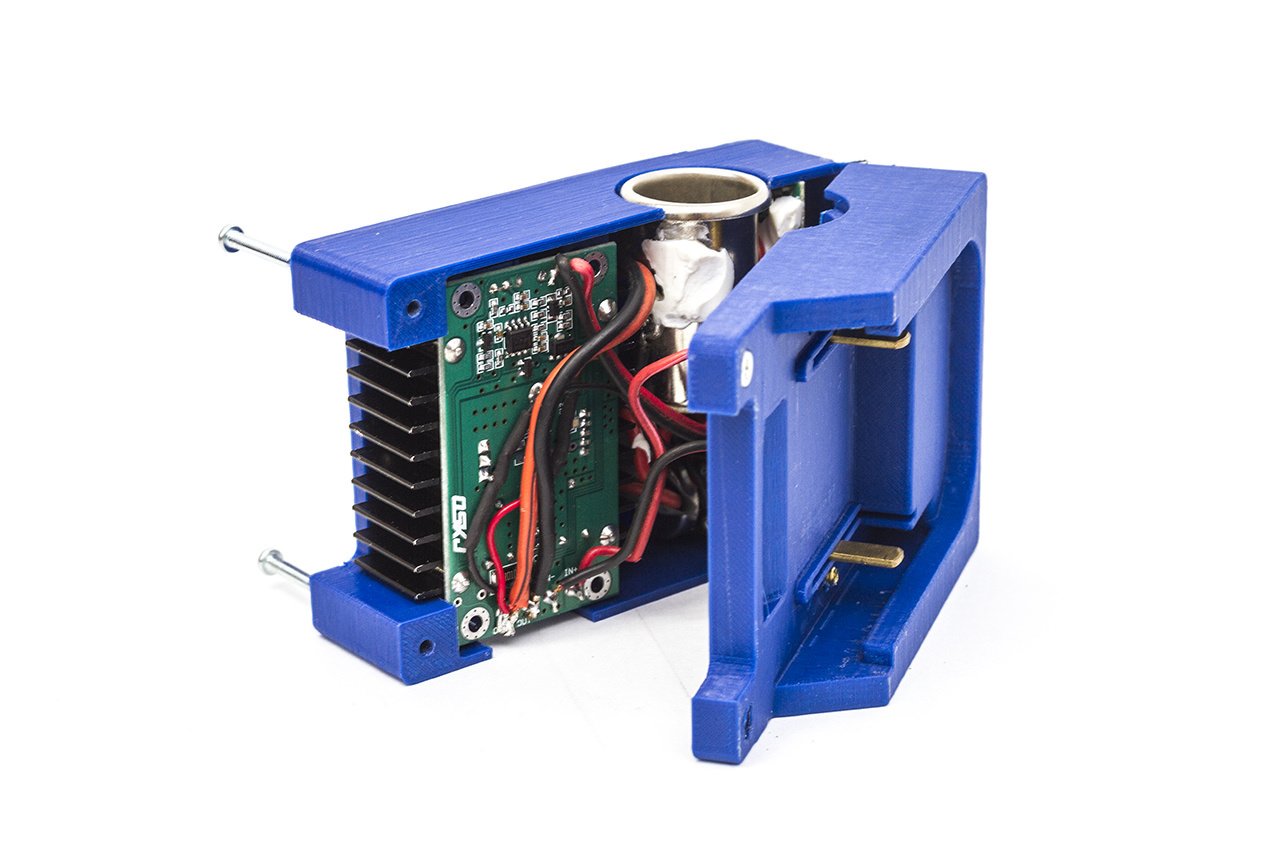

なんかこう、狭い空間に詰め込む3次元の設計って大変ね

なにせ狭い空間に詰め込む設計が初めてだったので、注文した回路や部品が届き次第、ノギスで測りながら何度もプリントしては微調整しながら設計した。

プリントだけで60時間くらい使ってると思う。

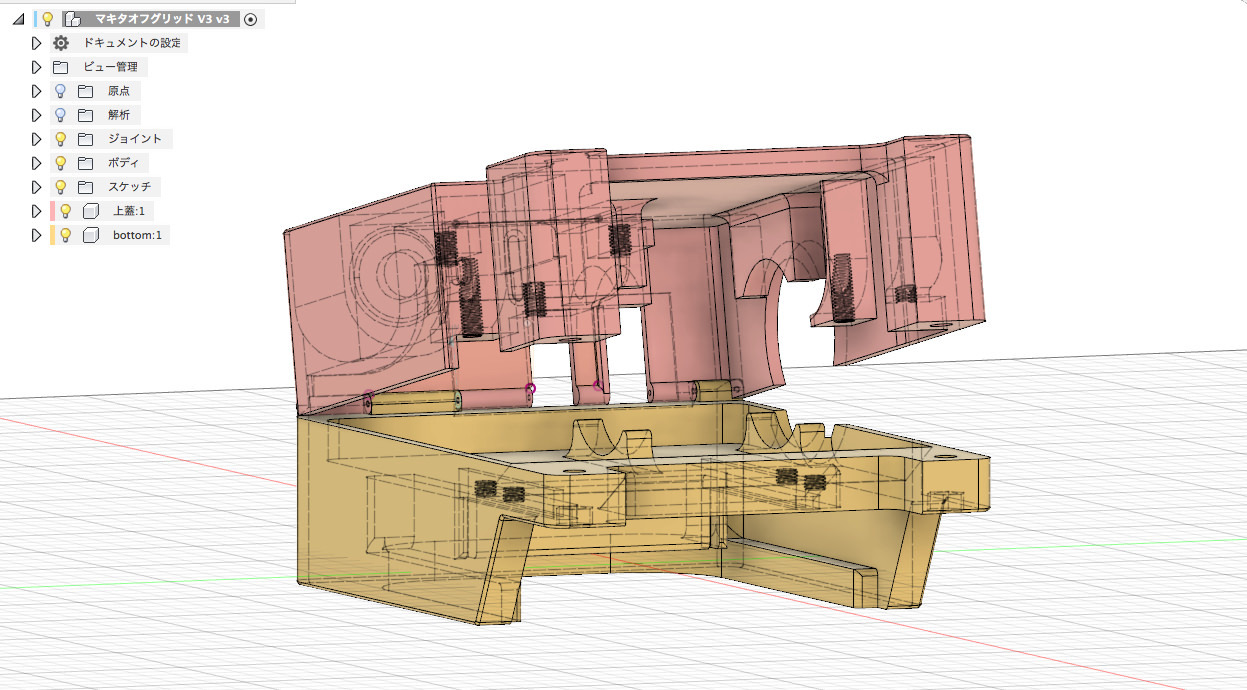

最終的にbottom部とtop部とで回路全体を分割しながら挟むようにしたんだけど、これは省スペース化のための苦肉の策。

- いつでも開けて修理・交換ができて、

- 省スペースで

- サポートレスにプリントできる

のを考えながら、1日中テストプリントしたものを持ち歩いては眺めて考え続けたよ!

いわば青春そのもの・・・!

プリントは反りとの戦い

もうね、これはちょっと諦めた。

この造形に関しては多少反っても実用上大差ないのと、

そもそもいいプリンターだったり、いいフィラメントを使えば済む話だし、そもそも射出整形だったらこんなこと起きないし。

作ってたのがちょうど梅雨時期で、フィラメントがすぐにもろくなり、かつ複合的な難しさ(湿気、フィラメント、ファブラボという特性上いろんな人が機械を使ってダメージがある、、、などなど)を言い訳に、追い込みは一旦ここまで!

冬に新しいフィラメントで綺麗に出すんだい!

→ その後。反りに勝った!

なんとうちで使っている3Dプリンター、RAISE3D N1のベッドに貼っているBuild takが寿命だったぽい。

3Mの造形用シートを貼ったらいとも簡単に解決。

ついでにブリムをつけることを覚えた!

MGAの全部品&組み立て方!

というわけで、MGA!を作るための全データ&部品はこちら。

プリントはPLAにて、密度15%前後、積層は0.2mm程度にした。

mga-topは、電子回路や部品側の小さな仕様変更で入ったり入らなかったりすると思うので、その際は半田ごてで溶かしたり、カッターで削ったりしてなんとかしてくだされ!

・電圧計

・可変抵抗10kΩ

・M3 *40mmくらいのなべ小ネジ&ナット

・M3 *40mmくらいのなべ小ネジ&ナット

・ヒンジの軸にする1mm径くらいの針金

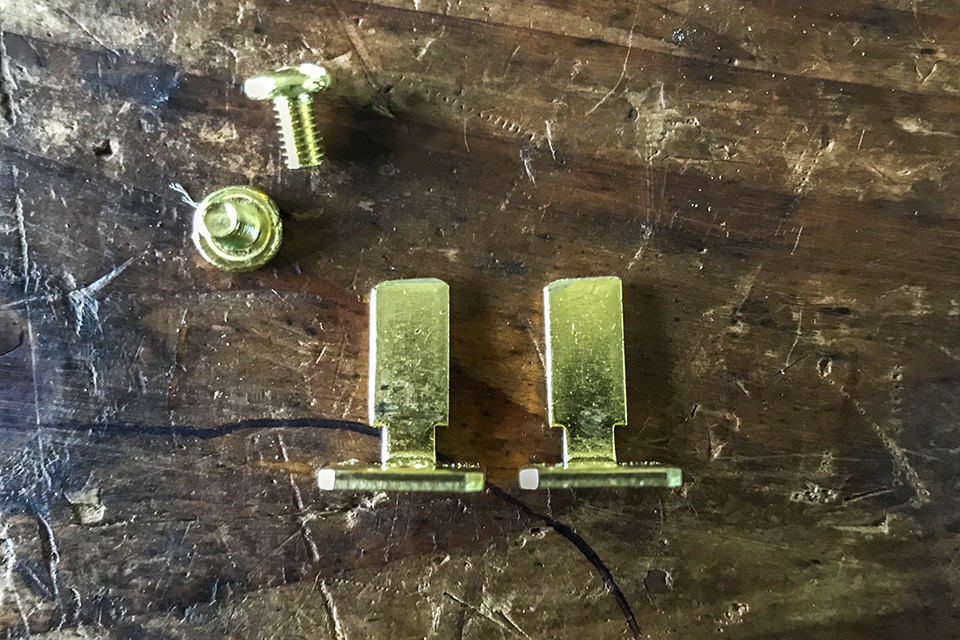

MGAの組み立て方 (1/9)

コンセントタップから端子を取り出して、だいたい穴の下あたりで切る。

ちなみにこのくらいの金属なら、ディスクグラインダーとか電動工具使わなくても、300円くらいの弓のこで簡単に切れますよ。1本につき1分くらい。

切った後はヤスリをかけて、痛くない感じに仕上げる。

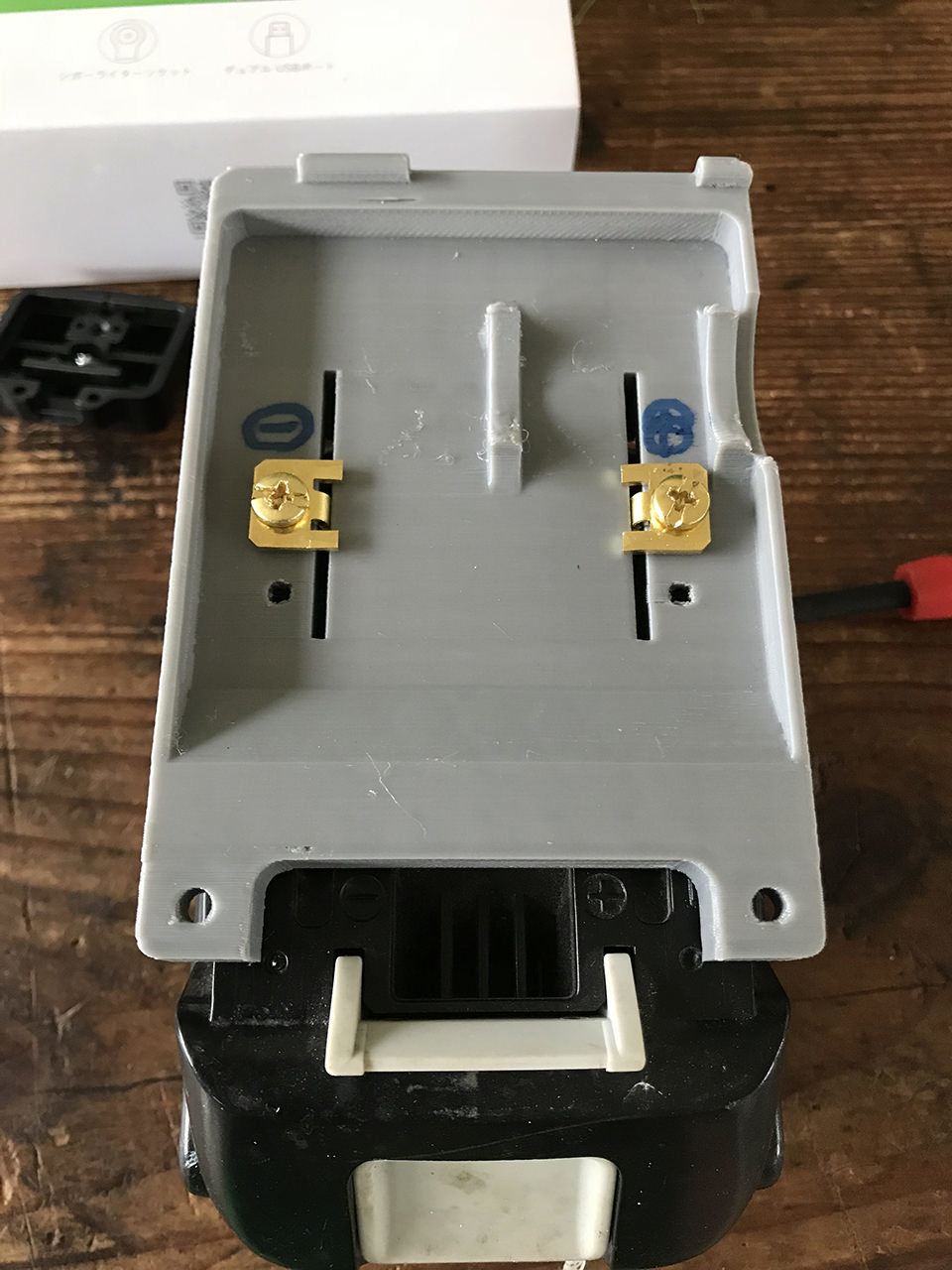

MGAの組み立て方(2/9)

切った端子を mga-bottomに組み込む。

組み込んだらマキタバッテリーに装着して、干渉がないか調べる。

この時、端子の切断が短いと、「入れられるけど、外せない」現象が起きるので、そんな時はネジを緩めて端子ごと外そう。

問題がないようだったら、 mga-bottom側にプラスとマイナスを書いておく(超重要)

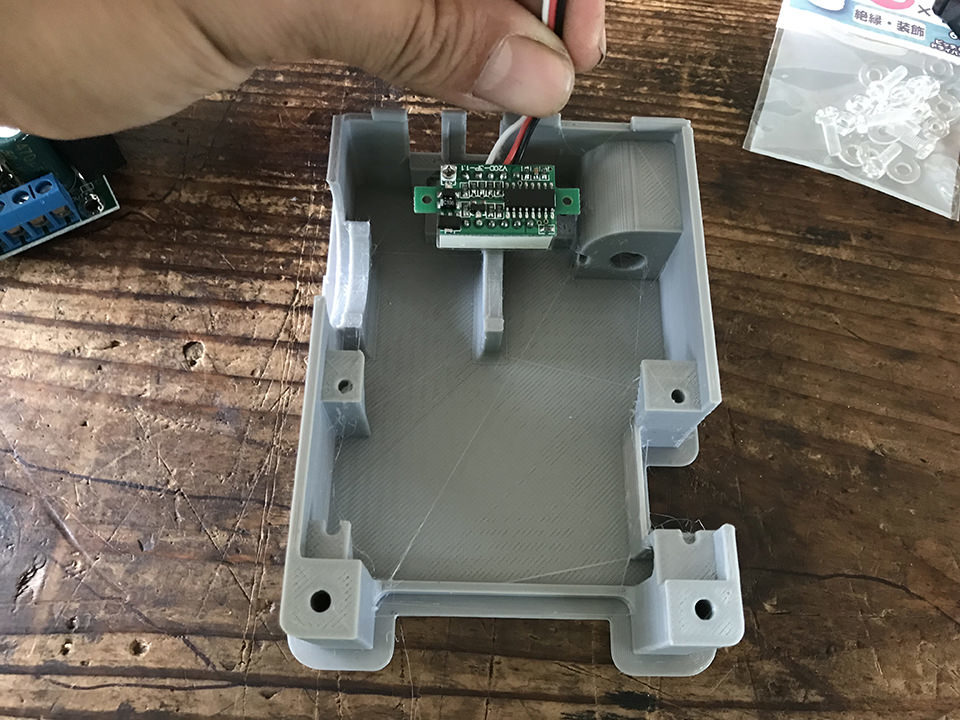

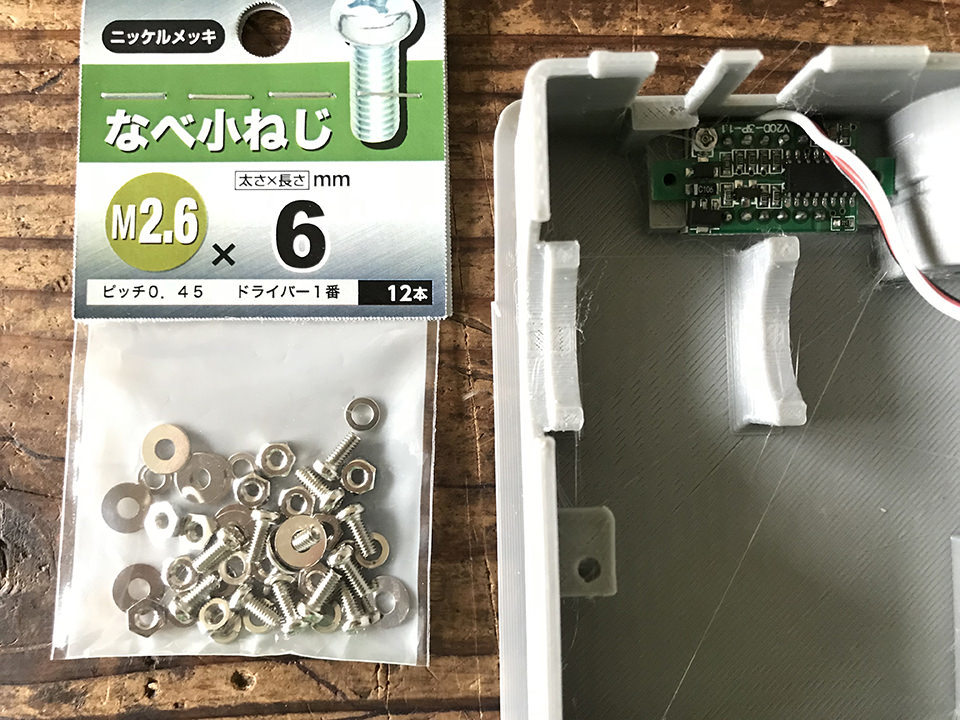

MGAの組み立て方(3/9)

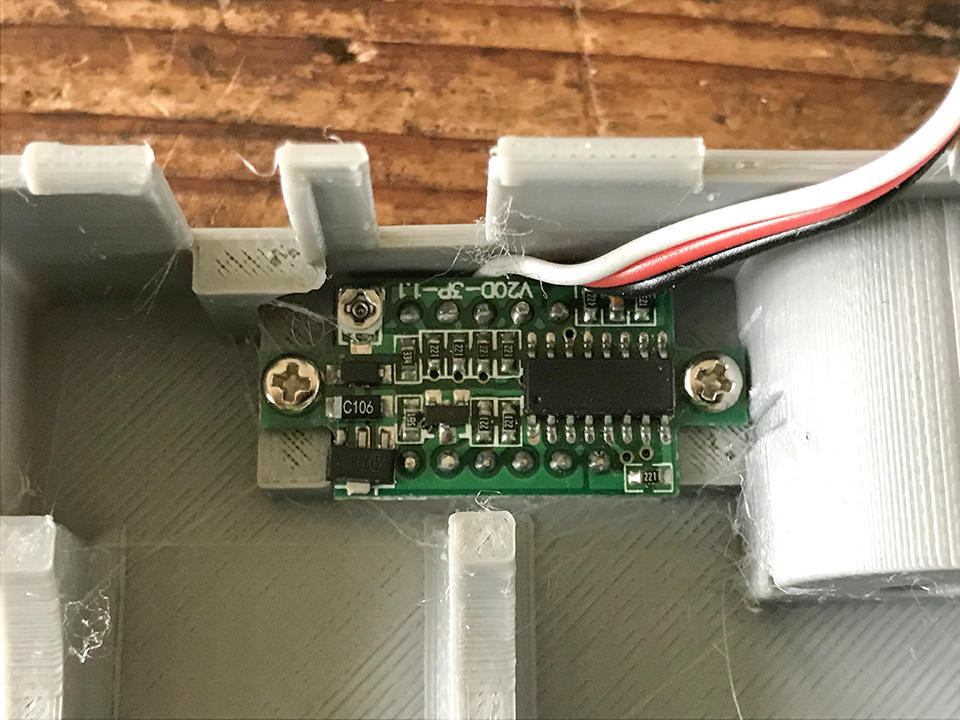

電圧計を mga-top に組み込む。

色々あって注文した電圧計が届かなかったので、泣く泣く三線出てる別の電圧計を利用。

すると、ネジ留めの穴が小さくプラネジM3は入らない模様。

こんな時のために買っておいたM2.6の6mmネジでなんとか組み込めた。

ちなみに、配線が外側向きでないと、MGAを使うときに電圧表示が逆さまになってしまうので、線挟まって気持ち悪いけど、この向きで!

MGAの組み立て方(4/9)

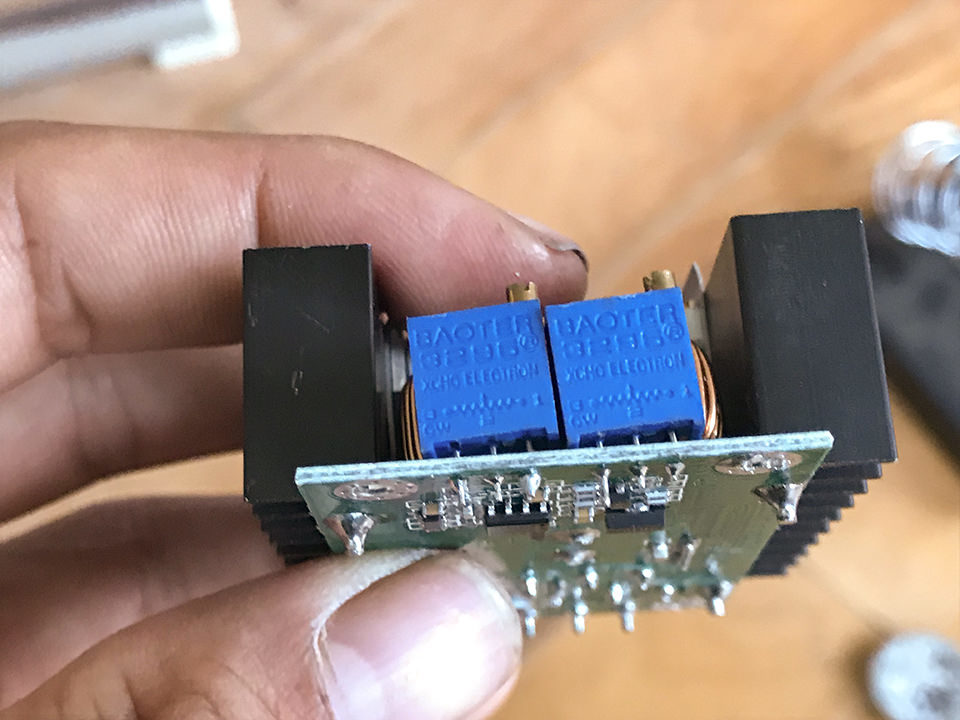

次に、可変抵抗の引っ掛け用の爪を折る。

その後、電源基盤の向かって右の半固定抵抗を外して、可変抵抗をはんだ付け。

MGAの組み立て方(5/9)

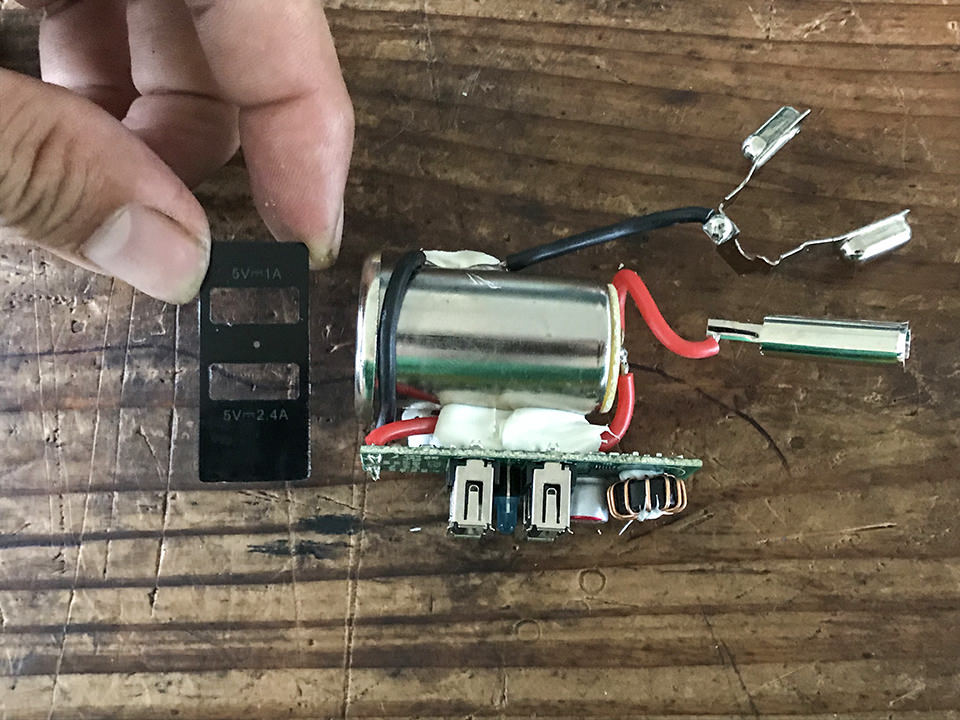

シガーソケット部品を分解する。

この商品は爪+シリコンで接着しているので、力技で外すしかない。

硬い棒を入れてテコで割る。

USBのところについてた電流表示プレートはそのまま使えるので取っておく。

MGAの組み立て方(6/9)

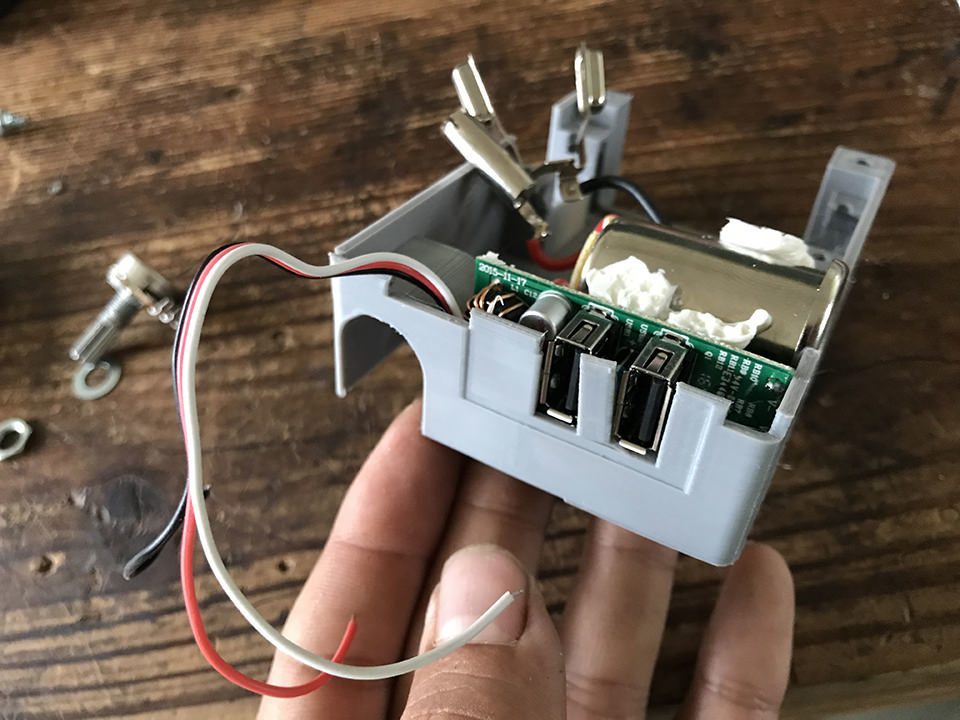

mga-topにシガー部品を組み込む。

USBの間の柱は折れやすいが、折れても特に差し支えないので、気にしないように!

うまくはめ込んだら、シガーから出ているマイナス側のシガー金具を半田ごてで外す。

プラス側のヒューズケースは使うのでそのままつけておく。

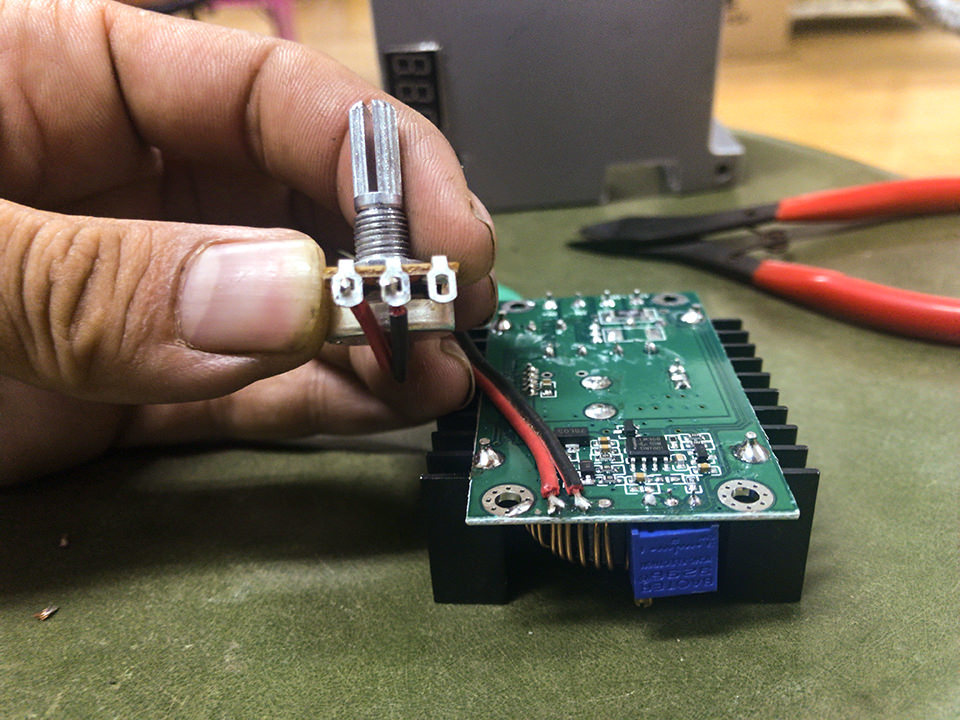

電源基盤を mga-topに組み込む。

電源基盤のOUT+、OUT-にシガー部品を接続する。

このとき、先ほどのヒューズケースにヒューズを入れ、ビニールテープで強く巻けば、絶縁と接続が同時に完了!

MGAの組み立て方(7/9)

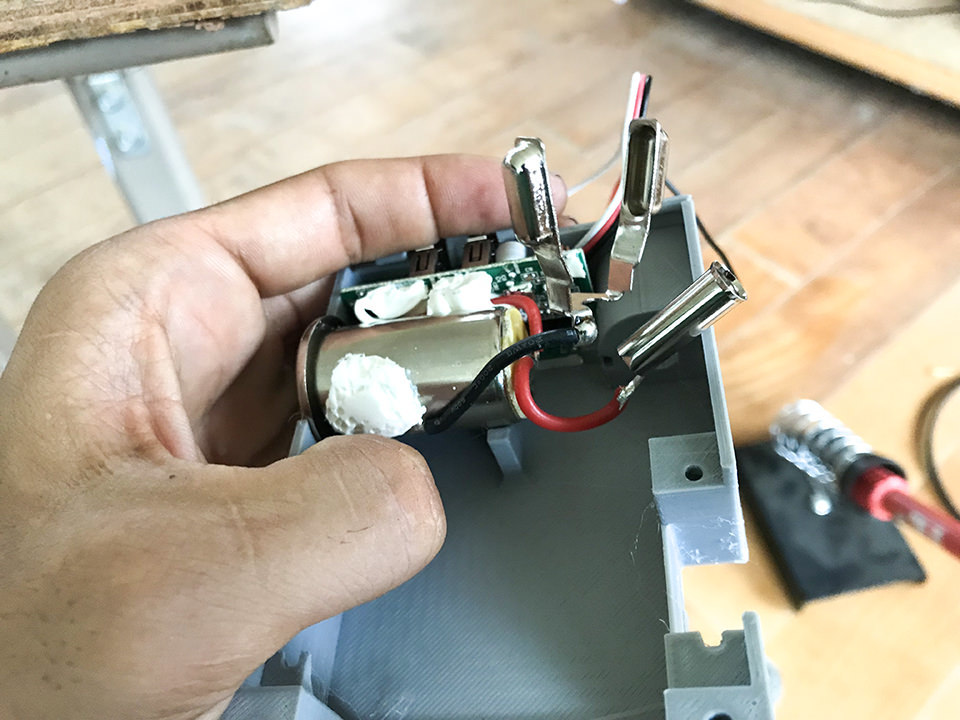

電圧計を OUT+、OUT-につなぐ。

電源基盤の IN+、IN-を、バッテリー側の端子と接続する。

回路部と半田付けはここまで。

MGAの組み立て方(8/9)

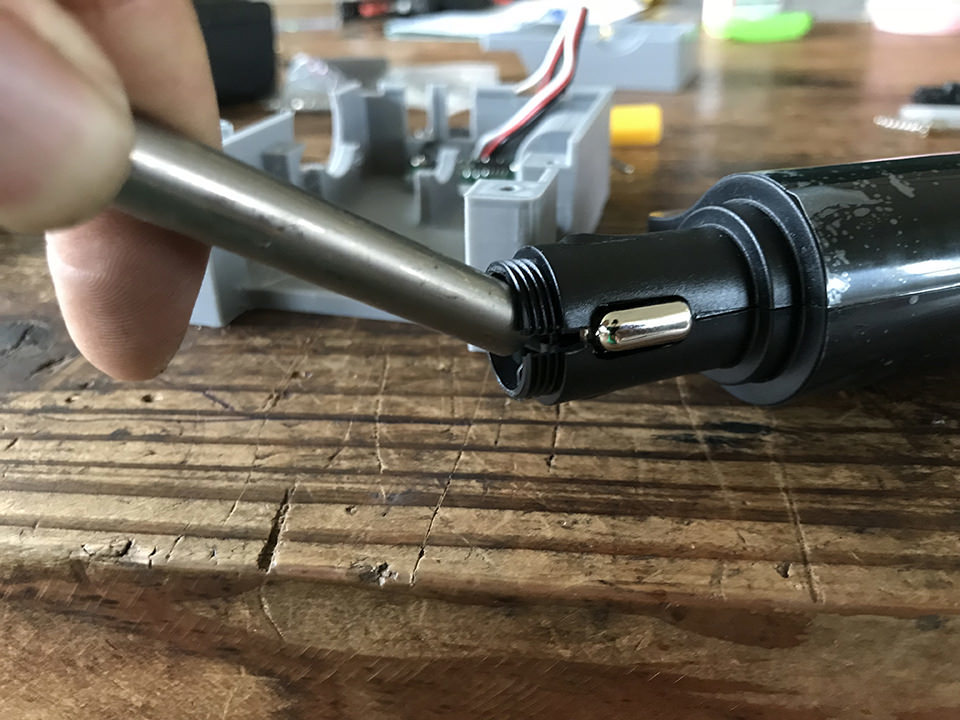

ドリルチャックに1mm径の針金を咥えて、

MGAのヒンジ部に回転させながら突っ込む。

多少プリントが荒くとも、回転による削りと熱でぬるっと入っていく。

針金の末端は切り落としで特に問題なし。

MGAの組み立て方(9/9)

ヒンジ部の反対側のネジ穴にM3ネジを通す。

はみ出たら、やはり弓のこで切る。

マキタバッテリーに装着して、電圧計が点灯され、可変抵抗で調節できれば、

完成!

(ところでブリムってどこまでブリムなの? RAISE3Dだと本体とブリムの境目がよくわかんない)

今後の改善点(1/2)

1.シガーソケット端子の出力が60Wで制限がかかるので、150Wくらいまでは上げたい

→ 配線を太くして、ヒューズを適切なものに変えれば良さそう。ただし配線を太くすると、そもそも今回のガワに収まるのか、という問題は出てくる

2.原価を下げたい

→ シガー周りはもっと安くなるだろう、と思っているのと、可変電源ももうちょっと電流流せるのはないだろうか?と思っている。その道の人に聞いてみよう!

今後の改善点(2/2)

3.14.4Vモデルを作る

→ 14.4Vだと、カー用品が全て使える、車のジャンプスターターに使える、インバーターに直結できる、などいいこといっぱい。むしろモノとしてはこっちの方が完成度高いと思う。

4.もしかしたらマキタバッテリーの保護回路がいるかも

→電圧表示が7Vくらいまで下がったバッテリーを純正充電器で充電しようとしたところ、エラーが起きてしまった。多分セル間の電圧差とかなんかそういう系の話だと思う。

セル間の電圧監視して均一に使う、みたいなことマキタ工具側はしてないと思うので、簡単な対応で済む気はするけど。追記:リチウムイオンバッテリーの充電について

こちらにリチウムの保護回路について、わかりやすく書いてあった。

ただ、2015年のものなので、現在の主流の保護回路とはちょっと違うのかも。

充電できなくなったマキタバッテリーを、上記サイトの充電繰り返しを10回以上試みたけど、充電できなかった。

できた!けど・・・制作単価が高い。。。

うーん、一個作るのに部品送料も入れて、原価で3000円くらいかかる。

ある程度広まってほしいので、この値段はハードルですな。

そして今回設計してみてわかったのは、こういう感じのものを作るなら、専用部品を作ったほうがやっぱりスッキリしてるし、小さくなるし、安くなりそうだな、ということ。

もしくは、14.4Vモデルだったら部品点数が少なく、かつ実際に使いやすいはず。

勉強になったー!