ラフトとかサポート材とか失敗造形って、貯まっちゃうよね

3Dプリントすればするほど貯まっていく、ラフトやサポート材や失敗造形の数々・・・。

世には破砕してもう一度フィラメントを作れる機械もあるけど、なにぶんお高い。

そこで、とりあえず

・破砕して減容し、

・微生物分解によって堆肥化

を目指して、試行錯誤してみますよ!

ちなみにPLAって生分解性がウリらしいけど・・?

ところが実際に分解させて、ベランダーでプチトマト作りましたよ!とか聞かない。

やってみよう!

資料を調べると

あれこれ見たところ、こちらがわかりやすかった。

放線菌(Amycolatopsis属)が分解するらしい。

葉っぱにいる微妙な匂いの白いやつじゃん!

(ちなみに夜、かすかに光るんだぜ! 山籠り修行をした私は知っている)

上の資料の全体はこちら。

PLAを破砕する

Amazonの1kg2000円フィラメントと、

HICTOPの1kg2000円フィラメント(だと思う)

プレシャスプラスチック・シュレッダーに投入だ!

破砕1回目。

粒度を5mmくらいにする

破砕3回目。

この時点でかなり減容されているので、これはこれでいいかも感ある。

足りないので端材PLAを追加。

両方とも、

HICTOP の1kg 2000円のPLA。

・・・美しい。

娘もご満悦

こどもはカラフルなもの、好きね

各種土壌を用意する

今回は豪華6パターン取り揃えました。

試料1 PLAのみ

試料2 PLA+広葉樹を含む土

腐葉土化した土を持ってきました

試料3 PLA+草の細かいの

イネ科の草を、自走式草刈り機で草刈りした後の細かいやつ

試料4 PLA+土+草

試料5 PLA+ヤギ糞

もし消化酵素的なものが残っていたら、、、ということで。

試料6 PLA+土+草+ヤギ糞

豪華全部のせ!

テスト環境を整える

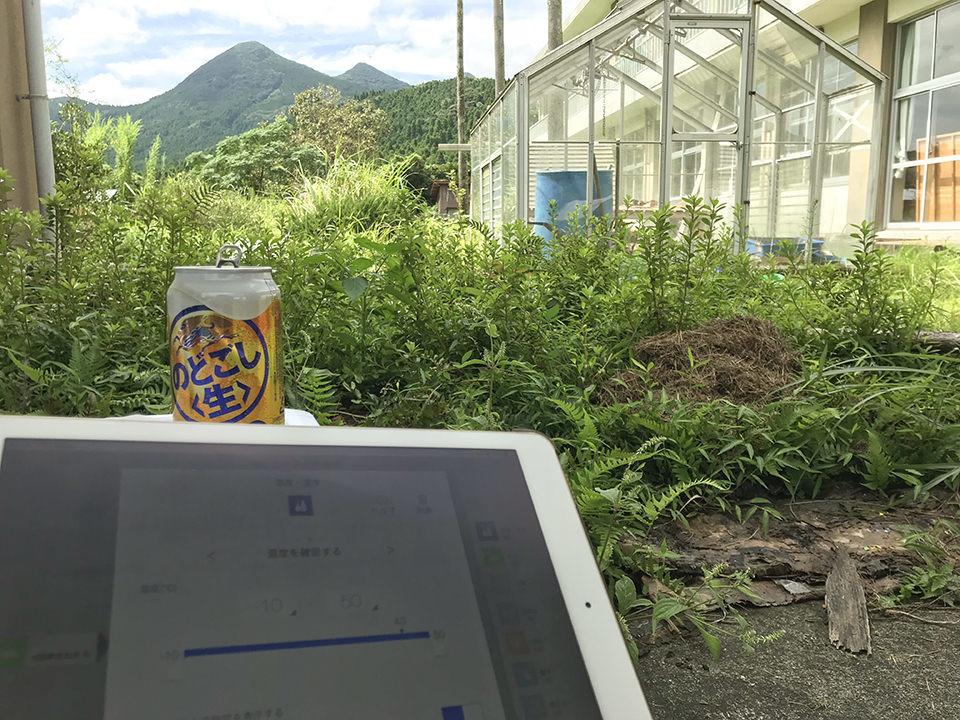

ダイナミックラボ温室を使うことに。

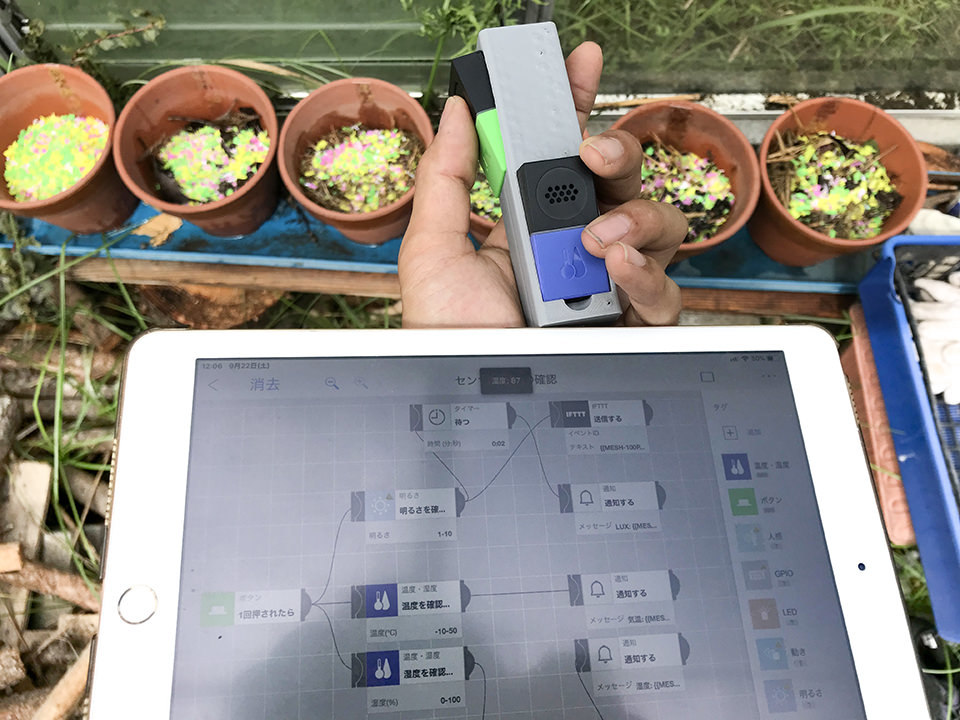

手元にちょうどいい温湿度センサーがなかったので、MESHで測る

温室がとっても暑い。

鹿児島の温室育ちは、忍耐力ある屈強な戦士になりそうですな!

Bluetoothなんだから温室の外で測ればいいことに気づく

Bluetoothなんだからビール飲んでいいことに気づく

MESHの限界、50度いっちゃった

温室の中は、ちょっと日が差すだけでも温度が大幅に上がるので、あんまり安定的な気温がわからなかった。

鹿児島の晴れてる日の温室は50度超える、ということで。

観察開始。

2018.9/22 初日、晴れのちくもり

(12時時点)

外気温28度

湿度80%

9/23 晴れ

9/24 雨のち曇り

外気温28度

湿度80%

9/23 晴れ

9/24 雨のち曇り

以後そんな感じで晴れたり雨降ったり、台風来たり・・・

3日に一回くらい、全ての試料に水をあげた。

9/30(実験開始から8日後)

鉢表面のPLAを指で割ろうとすると、なんだか割れやすいなぁ、という感じはする。

普通のPLAって多少粘るというか、多少しなるのだけど、すぐにパキッと割れる感じ。

ただそれが、紫外線によるものなのか、菌による分解なのかはよくわからず。

(鉢の中の方PLAは若干割れない気がしないでもない。)

10/6 変化が・・・!(実験開始から14日後)

葉っぱのみの鉢のPLAが、脆いことに気づいた。

非常に微妙なんだけど、脆い気がする。

・・・たぶん。

そして、若干色が褪せてる気がする。

(目の錯覚かも)

10/16「PLAは畑になるのか?」の結論

fab3Dコンテスト締め切り直前、試料を作ってから1ヶ月近辺のPLAの様子。

煮え切らぬ動画で申し訳ないですが、

結論!

一ヶ月じゃ大して変わりません!

五感でテスト:噛んでみる

硬さを一番判断しているのは、人体の中では歯と顎の筋肉だろう!ということで、実際に噛んでみた。

結論は、

卵の殻が極めて硬くて砕けない感じ!

追記1:実験してから調べたら・・・!(いつもこのパターン)

海外サイトのこちらが大変わかりやすかった。

Is Recycling PLA Really Better than Composting?

Is Recycling PLA Really Better than Composting?

一部をGoogle翻訳で抜粋すると、

産業用コンポスト施設では、(比較的高い)温度条件および材料タイプに応じて、完全な堆肥化プロセスには約1〜6ヶ月がかかります。 産業施設におけるPLAの堆肥化率は、自宅でのPLAの堆肥化率と比較してはるかに高い。 一例として、廃棄されたPLA容器やカップは、工業施設では1〜3ヶ月、家では6ヶ月を要します。

というわけで、今回の実験結果は正常っぽい。よかった!

しばらく継続ウォッチすることに。

追記2:しばらくは破砕だけで十分。

やってみて思ったのは、砕いて場所取らなくなるんだったら、実質的にはそこままででも全然オッケー。

むしろ、いくらトウモロコシ由来のPLAと言ってても遺伝子組み換えのトウモロコシだと思うし、それを進んで畑に入れたいか?と言われると、うーん。

(プロジェクト中に、農業高校の先生から指摘された)

追記3:結論。やっぱりエクストルージョン(押出機)作ろう

前述のリンクによると、

PLAのリサイクルによる環境への影響は、堆肥化よりも50倍以上優れており、PLAの燃焼よりも16倍優れているようです。

とのことなので、やっぱりフィラメント作ろう。

というわけでお写真はダイナミックラボにて現在制作中のエクストルージョン。乞うご期待!