制作のきっかけ

鎌倉市内を歩いてみると、住宅の壁によってバイクでさえ通すことが難しい道がかなりあります。そんな細い道を夜一人で歩くことは平気ですか?恐らくほとんどの人が寂しさや心細さを感じるでしょう。しかし、そんな道の周辺に住んでいる社会人や学生にとって、仕事や部活が遅くなったらほぼ必ず通らなくてはならない道です。彼らの寂しさを無くしていこう!そんなことから始まった制作です。

アイデア出し

一人で寂しいなら人数を増やそう!

”一人“であることが寂しくなる原因であるのならば人数を増やせばよい。もちろん本物の人間を増やすことは出来ません。

そこでまず考えたのが道を挟む壁(住宅の石垣)に人間を投影させるということ。ただし、本物の人間に見える映像を夜に住宅に向かって投影するのはとっても迷惑。ですから人間の外枠だけをLEDで表現するという簡素なものになってしまいます。それでは帰宅者にとっては「生きている」人間と共にいるとはとても思うことは出来ない。

そこで映し出された人間に”走る”という動きを追加することによって、「生きている」人間に近づけさせるという案が出ました。帰宅者と壁に映し出された人間が徒競走をするのです。

壁がだめなら道路だ!

しかし走っている人間の外枠を表すだけでも大量のLEDが必要だと考え断念。そこで住宅の壁に映し出すのがだめなら下にある道路に映し出そうという意見が出ました。もちろん人を下に映すのはおかしいので別のものでなければなりません。

そこで提案されたのが、スマートフォンの音ゲーの楽譜を地面に表示させ、足でタイミングよく地面を踏んで遊ぼうというものでした。

もちろん、人ではないので一人ぼっちのままですが、"遊び"の要素が加わるで寂しさを紛らわすことができます。

音ゲーの作り方!

道に表示すると言っても道路にLEDを埋め込む、上から照らすなど様々な方法があります。

僕たちが選んだ方法は、靴の先にLEDを付け、光の強さを調整して歩いて(あるいは走って)タイミングよく踏んでもらうというものでした。

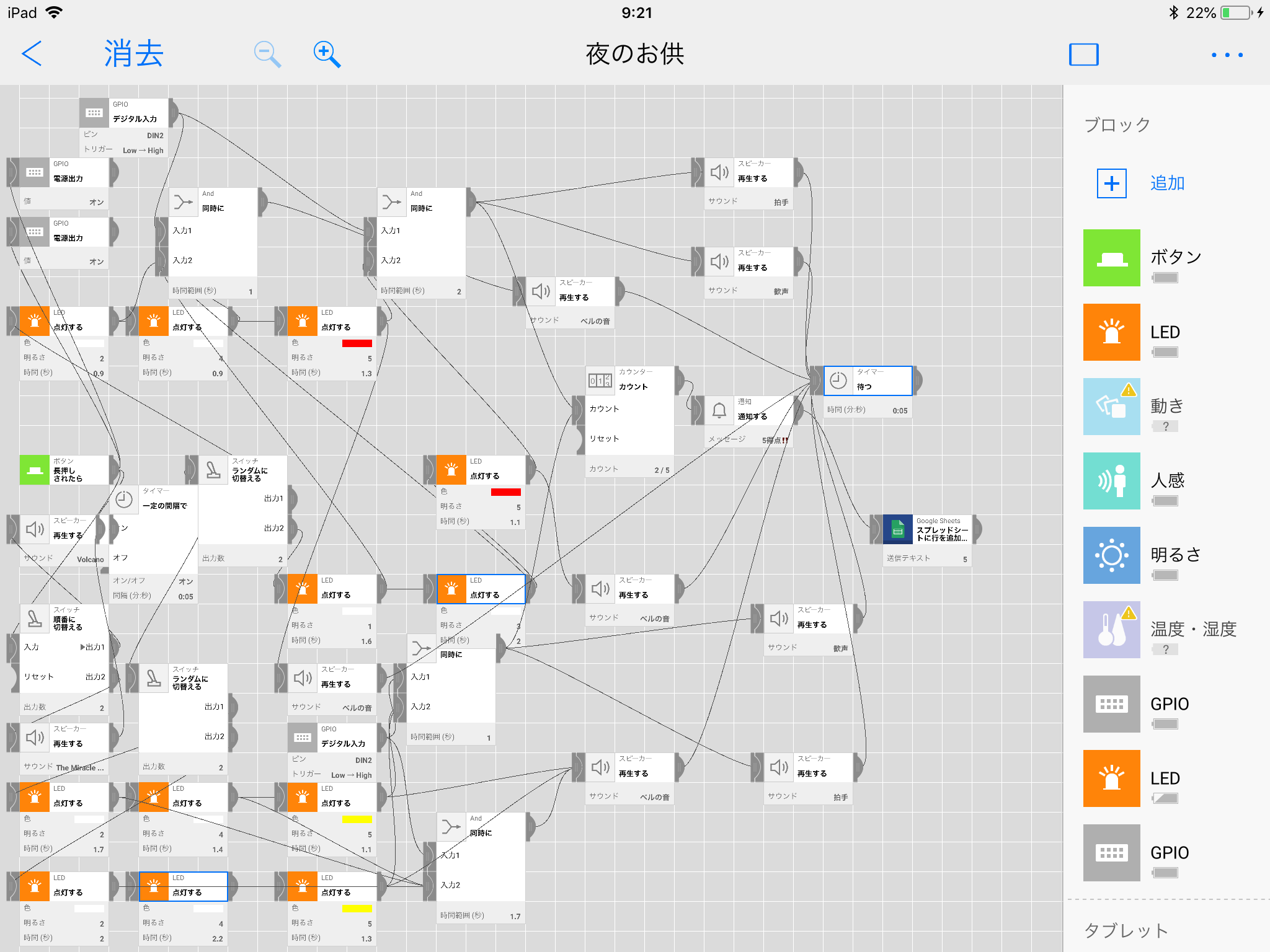

システム

靴に靴紐を駆使して装着されたLEDと赤外線センサーや、そのほかの機器などのシステムについて紹介します。

得点

LEDが最も明るくなった時と足が地面についたタイミングが一致したとき、1得点入ります。

またGoogleスプレッドシートにいつ得点したのかの履歴が残ります。5回得点するたびにi-padにそれを知らせる通知が届きます。

ボタンを二回連続で押されることでプログラムが終了します。

赤外線センサー

足が地面についたかどうかについて判断する赤外線センサーについてです。

靴の横に赤外線センサーが取り付けられており、近い場所に物があると赤外線センサーが反応し、地面に足がついたと判断します。

LED

地面に光を映し出すのに使います。LEDの光の強さをだんだんと変えていき、上記にあるように最も明るくなったタイミングで踏むと得点が入るようになってます。また、僕たちはもっとも光るタイミングの色を赤や黄色に変えました。

プログラミングも一見複雑で難しそうですが同じようなプログラムをちょっとずつ変えているだけなので時間はかかりますが簡単なものです

制作

FabLab kamakura にて講義を受けた後、3Dプリンター並びにレーザーカッターを用いて制作開始

プロトタイプ1-1 本体

fusion 360 で作成したデータを3Dプリンターを用いて印刷しました。

まずは一枚目の写真について。右足用の靴に実際に印刷されたものを取り付けてみたところ、写真の左手にある赤外線センサー(MESHのGPIOに接続されている)が靴が邪魔しているので、地面との距離が測れない状態になってしまった。もっと本体から離れた位置にセンサーを付ける必要が出ました。

さらに二枚目の写真について。MESHのLEDの装置が機器に収まらなくなっていた。fusion 360で作成していたデータのミスであり、早急に直さなければならなくなりました。

プロトタイプ1-2付属品

写真を見ると先ほどのプロトタイプ1にレーザーカッターで作られたダンボールがくっ付いているのがわかる。LEDの光が拡散して、道路に映ったときに広がって暗くなるのを防ぐためです。先も申し上げたようにLEDが装着できていないので分かりづらいとは思うが、言い換えれば、光をできるだけ集めるための覆いであるということだ。

しかし、わざわざ3Dプリンターで作成された本体と分ける必要が無いことに気づき、プロトタイプ2では本体と統合させることにしました。

プロトタイプ2

プロトタイプ1の反省を受けてデータを作り直し、満を持して再び3Dプリンターへ。

しかし、印刷開始約三十分後に確認しに行ったところ、写真のように底の一部がめくれてしまっていた。原因は土台が十分に温まる前に印刷が始まってしまったこと。次はプリヒートという機能を使う必要があると結論付けました。

プロトタイプ3

プロトタイプ3の印刷は上手くいきました。

赤外線センサーもうまく地面との距離を測れている上、LEDもうまく挿入ができました。

しかし、また問題が見つかりました。光を地面の一点に集めるための筒構造を本体と統合したのは良かったのだが、穴がLEDが光る部分と高さがずれてしまっている。またまた計測ミスをしてしまいました。正しく高さを計算して次に望む必要があるます。

機器完成

穴を大きくすることによってプロトタイプ3の問題点を解決し、左右両方とも印刷を終えました。それぞれ2時間程度かかりました。

比較

左から、プロトタイプ1、プロトタイプ3、完成品である。

プロトタイプ2についてはほとんど形ができてなく、比較する必要性がないので載せていない。

左側のボックスに下向きに赤外線センサーが、右側の穴にLEDを手前側を照らすように差し込む。

3Dモデリング

最終的に使った3Dデータである。

fusion 360で3Dデータを作った。まずは、LEDを取り付けるメインのボディを作り、その後センサーをつけるボディを作り、最後にそれをつなぐ部分を作りました。

左右の足でセンサーケースの取り付ける向きが違うので、左右反転させSTLで出力した。

左足用ボディ 3Dデータ:body_left

右足用ボディ 3Dデータ:body_right

リズムゲーム動きます

少しづつ調整しながら、完成させました。

1 靴なしで

とりあえず靴なしで実験しました。

とても難しかったのでこの後、リズムを少しゆっくりにするなどして少し簡単にしました。

2 靴あり 本番

靴ありでやってみました。

うまくセンサーも反応してよかったです。

3Dプリンターの素材によって、機器全体がが非常に明るくなっているので、前方の地面ではなく、真下を見ながらでも遊ぶことができる。

座ったまま

歩きながら、更に暗いところでは、何が起こっているのか第三者からするとわかりづらいので座ったままの動画も撮りました。

他の選択や改善点

制作終了後に、tokyo maker faire などで見学者に頂いたアドバイスを中心に、他の用途や改善の余地などをまとめていきます。

1,赤外線センサーである理由

[1ー制作のきっかけ]で載せてある画像を見てほしい。このような壁に囲まれた狭い道なら、足で地面を踏むだけでなく手を壁につけるなどして遊べるのではないか? 足も手も動かすとなると体全体が常に激しく動くということになるので、振動センサーだと常に反応し続けるかもしれないという心配があった。meshの傾きセンサーや赤外線センサーは細かい調整ができない。そこでGPIOを使って別のシリーズの細かい調整ができる赤外線センサーを用いる事になった。

他のセンサーの候補として、tokyo maker faire で指摘されたものは、圧力センサー(地面に足がついたときの圧力を検知)、加速度センサーなどがある。

2,健康増進アプリとして

JSTEM幹事、ICT CONNECT21会長の赤堀先生に頂いたコメントの一つに、健康増進アプリとしても使えるのではないかというものがありました。タイミングが合うと、記録がスプレッドシートに残り、通知が行くようになっているので、応用すれば、”一日の運動量はこのぐらいです”のように健康増進アプリとしての使用もできるだろう。

3,もっとゲーム性を高くするために

すでにゲーム性を高めるために、複数のリズムがあってその中からランダムで毎回選ばれるというプログラムが組まれている。それもあって見学者からは”足版の太鼓の達人”のようだという意見も頂いた。太鼓の達人にあって僕達の作品にはないことはなんだろうか。太鼓の達人には"どん"と”かつ”という二種類の叩き方に分かれています。僕達の作品にはこの要素が足りない。そこで僕達が考えているものは光った色によってステップの仕方を変えるというものです。どんなステップにするかはまだ検討中ではあるが、傾きセンサーや加速度センサーで細かい動きを捉えることによって判断することになりそうです。