制作過程

ドライバーの芯に装着することで、少ない力でも使えるハンドルを作りたいと考え、制作に取り掛かりました。しかし当初は、どのような形状にするべきか具体的なイメージが湧かず、試作の方向性すら定まっていない状態でした。そこから何度も試行錯誤を繰り返しながら改良を重ね、現在のモデルを完成させることができました。以下、その過程を説明します。

制作に至ったきっかけ

メカニカルな技術を活かして障害のある方への支援ができないかと考え、自助具を調べる中で、ドライバーに関するものが少ないことに気づきました。

ドライバー操作には、前腕や手関節の回内・回外、屈伸、側屈、円運動など多様な動きが必要です。これらは複数の筋肉や関節の協調により成り立ちますが、脳梗塞後の拘縮、関節リウマチ、神経・筋疾患などにより障害されます。

そこで、手の動きと構造を解剖学に基づいた設計で、操作が困難な方でも使いやすい補助具を制作しました。

ドライバー操作には、前腕や手関節の回内・回外、屈伸、側屈、円運動など多様な動きが必要です。これらは複数の筋肉や関節の協調により成り立ちますが、脳梗塞後の拘縮、関節リウマチ、神経・筋疾患などにより障害されます。

そこで、手の動きと構造を解剖学に基づいた設計で、操作が困難な方でも使いやすい補助具を制作しました。

ver.1

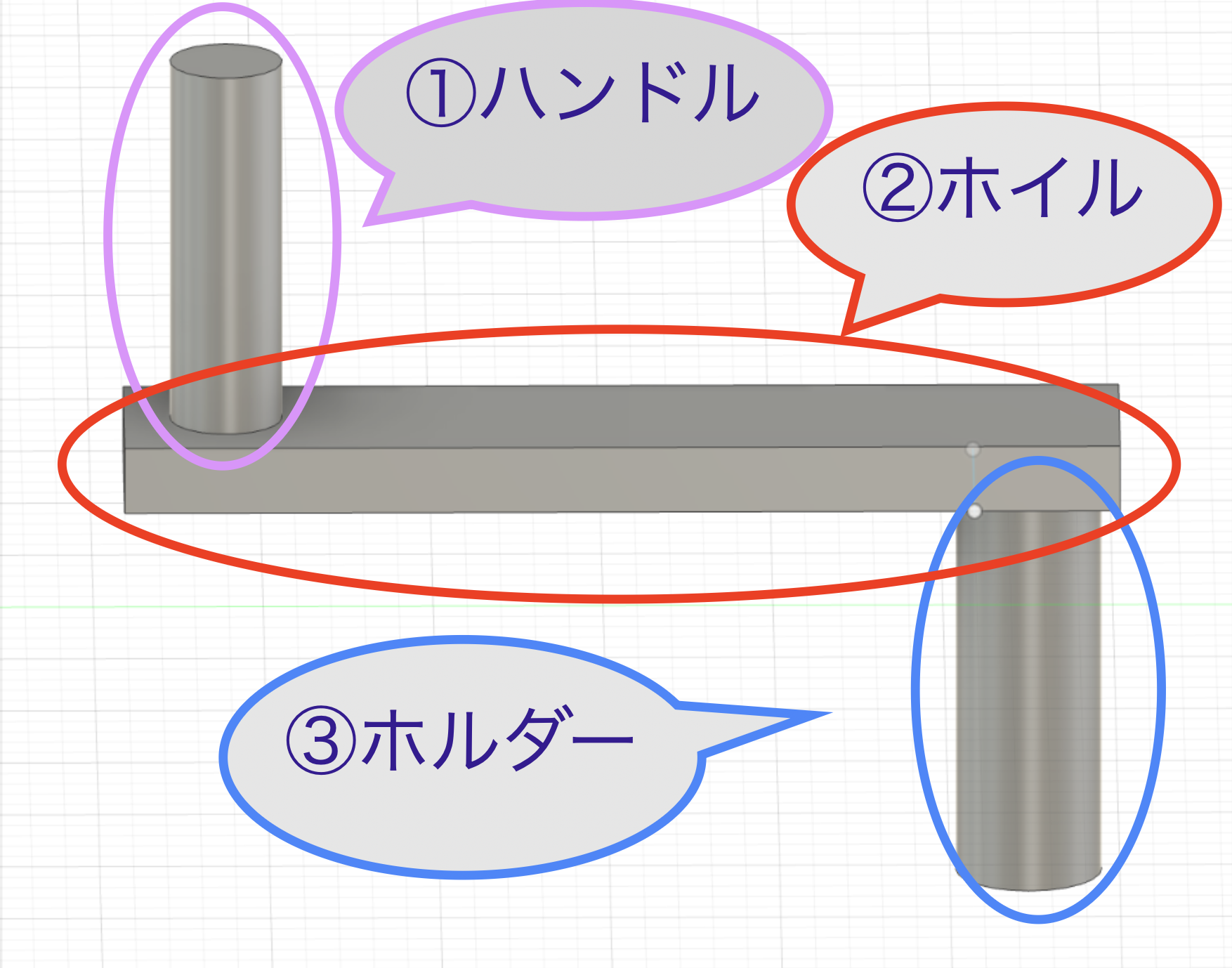

歯車を利用し、①ハンドルの大きな1回転でドライバーの芯を3回程度回すことのできる自助具を想定しましたが、デザインが思いつかず、1回転につき芯が1回転する自助具を試作しました。

しかし、改善すべき以下の点に気がつきました。

<改善すべき点>

・②ホイルが棒状のためバランスが不安定

・①を回すと、②と③ホルダーの接続部分に大きな力がかか

り、③が折れやすい

・自助具全体がS字形状で持ち運びづらい

・①と③を保持して回転させると、各々が手掌の中で回転し

てしまい、ドライバーの芯を回転させにくい

・回転時に②と③の接続部分に大きな力がかかり折れやすい

・ドライバーの芯が③の穴にフィットせず、芯の固定が不安

定

ver.2

②ホイルを直方体から円形に変化させたことで、安定して①ハンドルを回転させることができるようになりました。

<改善した点>

・②の形状

ver.3−1 携帯性と操作性の改良

①ハンドルと③ホルダーを取り外し可能な差し込む方式に変更したことで、持ち運びやすくなりました。

さらに、①と③を同部品に設計変更したことで、迷わず組み立てられ、万が一①または③に不具合が生じても、応急的に体全体で①を回し、使用可能となるよう工夫しました。

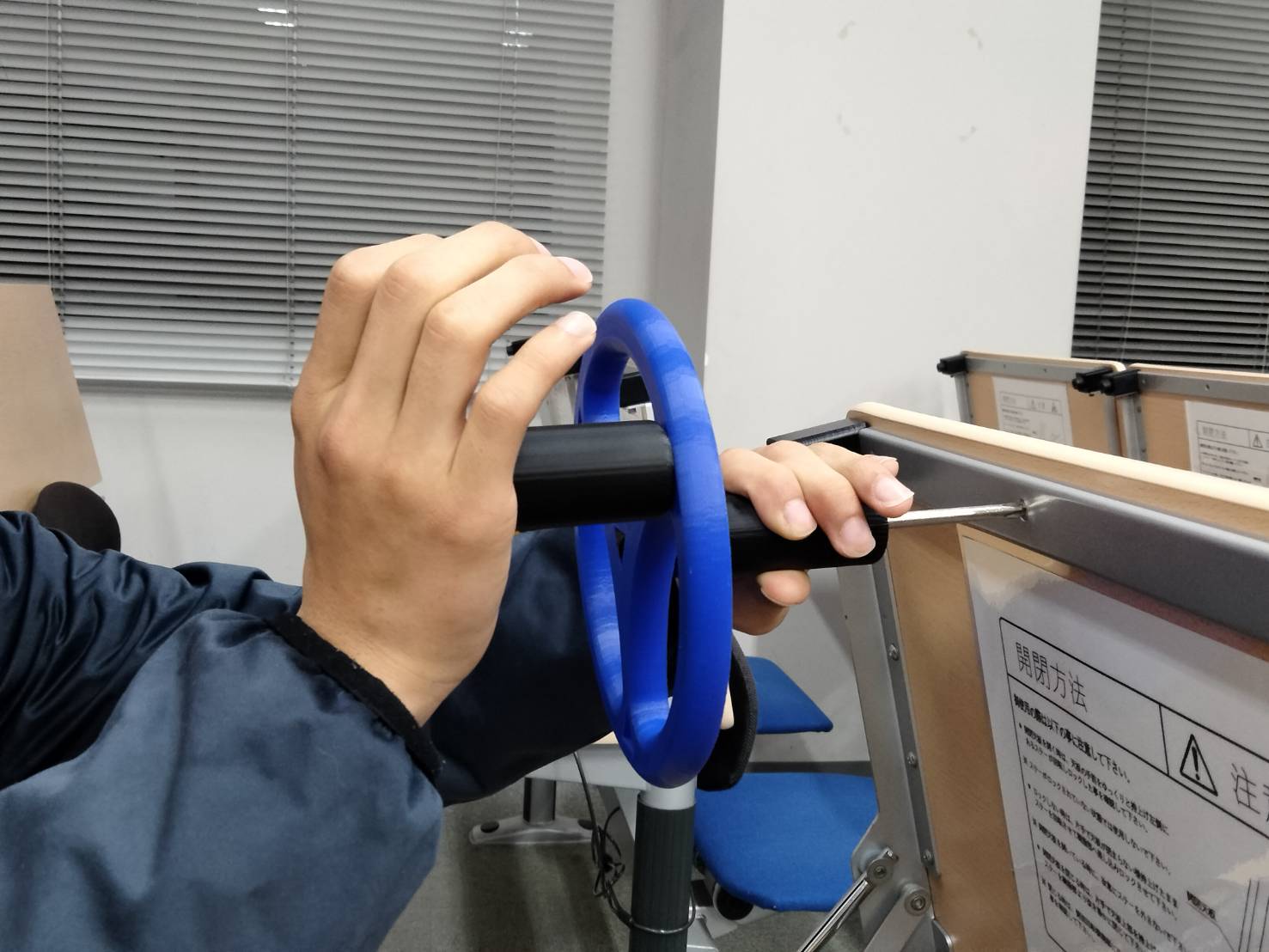

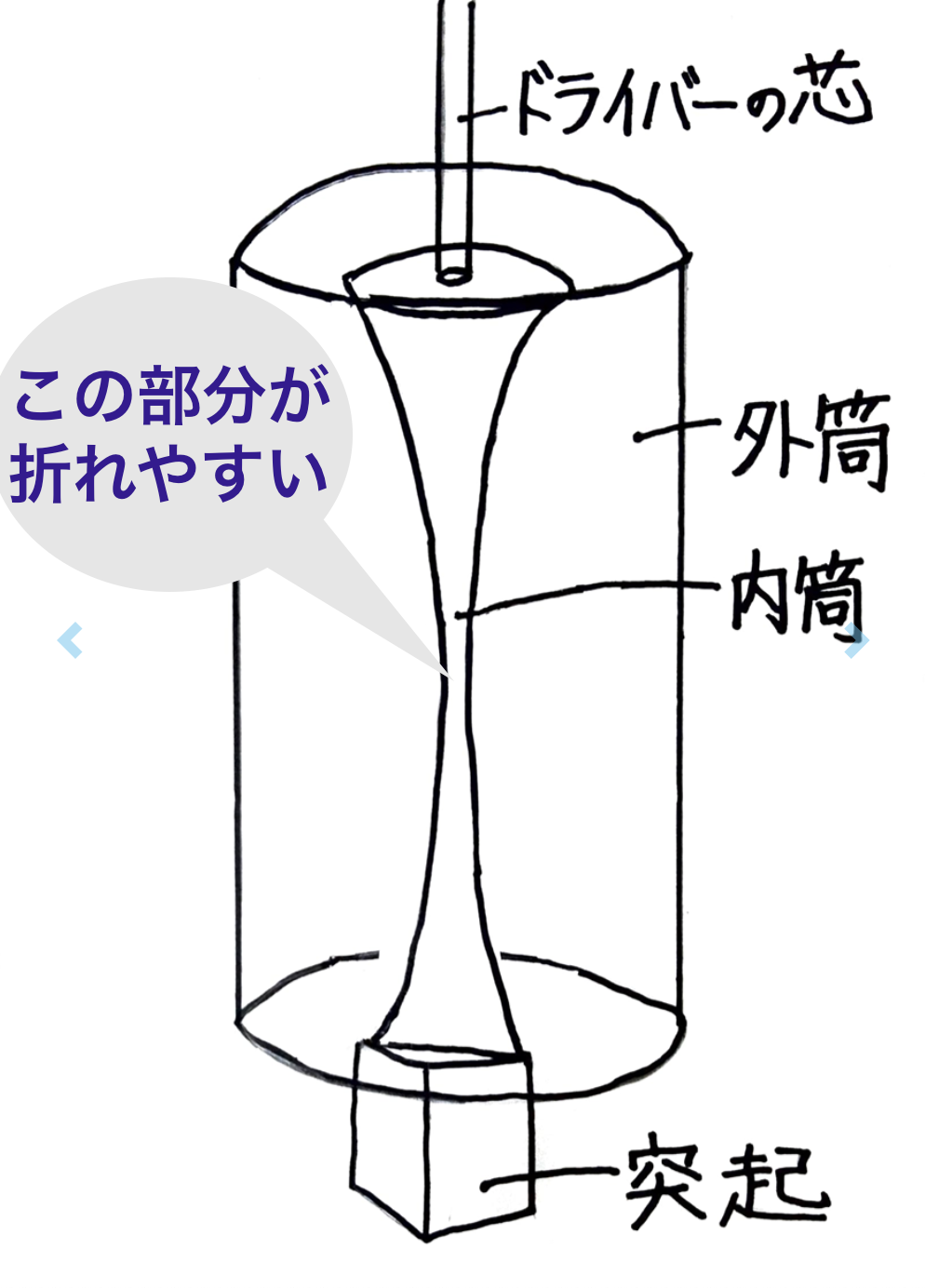

①と③は外筒と内筒および突起を組み合わせた構造で、内筒の中心にドライバーの芯を差し込む穴を開けた。外筒を握り②ホイルを回すと、手の中で①と③は回転せず、内筒および差し込んだドライバーの芯だけを回転させることが出来るようにしました。

さらに、①と③を同部品に設計変更したことで、迷わず組み立てられ、万が一①または③に不具合が生じても、応急的に体全体で①を回し、使用可能となるよう工夫しました。

①と③は外筒と内筒および突起を組み合わせた構造で、内筒の中心にドライバーの芯を差し込む穴を開けた。外筒を握り②ホイルを回すと、手の中で①と③は回転せず、内筒および差し込んだドライバーの芯だけを回転させることが出来るようにしました。

ver.3−2 脱出防止と接続強化

内筒は中央を細く、外側に向かって太くし、逆に、外筒は中央になるにつれて内筒の入る空間を狭く、外側に向かって広くしたことで、内筒が外筒からの脱出不可となる形状にしました。

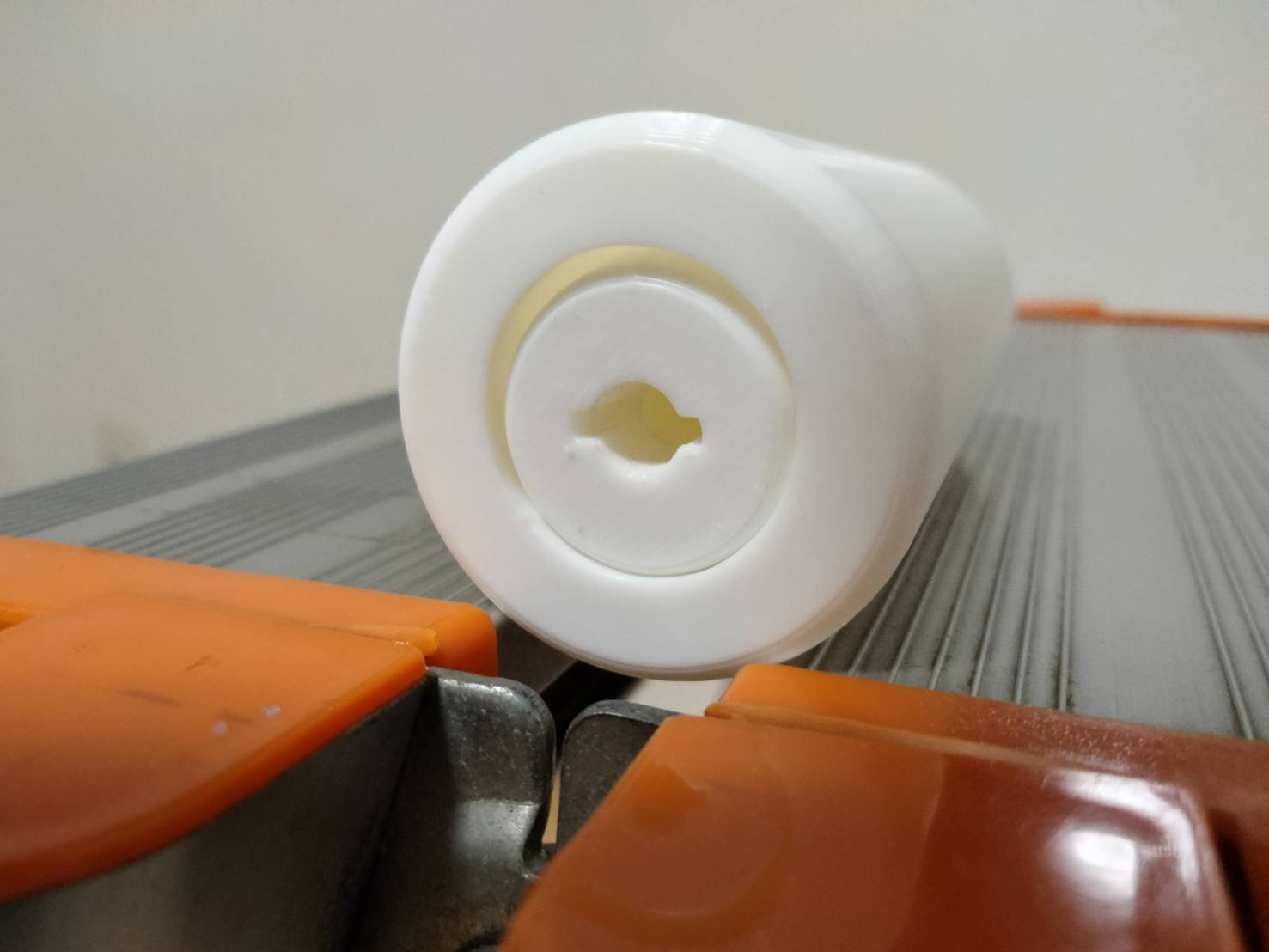

ドライバーの芯を差し込む穴が、芯にフィットするよう、サイズ調整を重ねました。

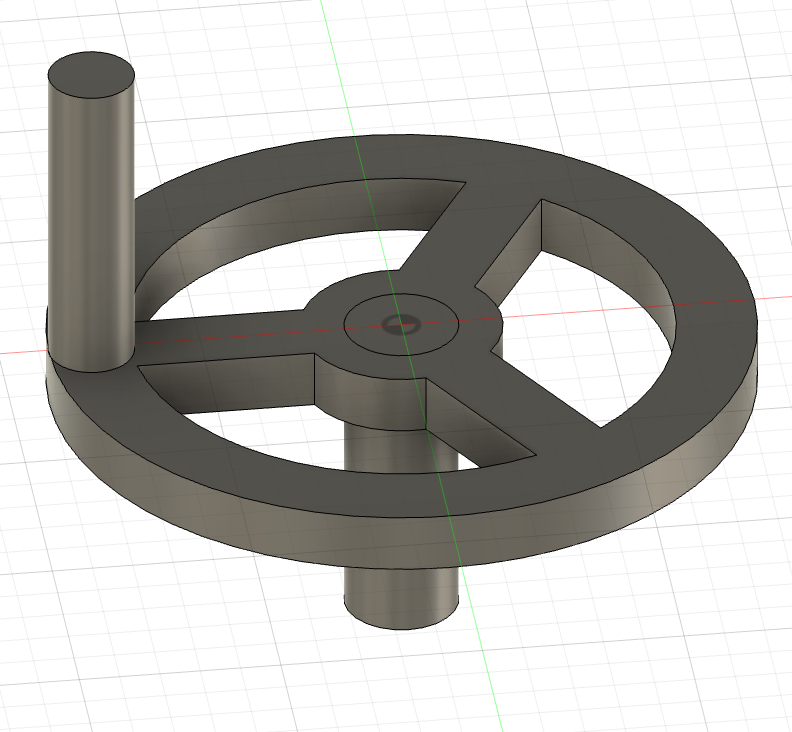

②ホイルの中心および3箇所の端に、三角柱の突起を挿入できる穴を設け、①ハンドル、③ホルダーを各々差し込めるようにしました。

結果、②と③の接続部分の強度が高まり、大きな負荷がかかっても折れなくなりました。さらに、突起を三角柱にしたことで、回転時の滑り抑制効果やデザイン性を高めました。

ドライバーの芯を差し込む穴が、芯にフィットするよう、サイズ調整を重ねました。

②ホイルの中心および3箇所の端に、三角柱の突起を挿入できる穴を設け、①ハンドル、③ホルダーを各々差し込めるようにしました。

結果、②と③の接続部分の強度が高まり、大きな負荷がかかっても折れなくなりました。さらに、突起を三角柱にしたことで、回転時の滑り抑制効果やデザイン性を高めました。

ver.3−3 改善点要旨および新たな課題

<改善した点>

・②ホイルと③ホルダーの接続部分を強化

・②ホイルと③ホルダーの接続部分を強化

・①ハンドル、②、③をばらせるようにしたことで、持ち運びやすくした

・①および③を外筒と内筒に分けたことで、手掌の中で①と③による摩擦が生じなくなり、ドライバーの芯を 回転させやすくした

・②と③を差し込み式に変更したことで、②と③の接続部分への負荷に耐えられるようになった

・ドライバー芯を差し込む穴のサイズを最適化したことで、固定も取り外しもスムーズになった

<新たな課題>

内筒の中央が細いため、落とした衝撃で折れる可能性がある

・①および③を外筒と内筒に分けたことで、手掌の中で①と③による摩擦が生じなくなり、ドライバーの芯を 回転させやすくした

・②と③を差し込み式に変更したことで、②と③の接続部分への負荷に耐えられるようになった

・ドライバー芯を差し込む穴のサイズを最適化したことで、固定も取り外しもスムーズになった

<新たな課題>

内筒の中央が細いため、落とした衝撃で折れる可能性がある

ver.4

.png)

内筒の中央を赤線のように太く、外側に向かって細くし、逆に、外筒の空間は中央になるにつれて広く、外側に向かって狭くしたことで、外観を変えず、内筒の強度を高めることができました。

作品の魅力

使い勝手が良く、「かっこいいから使いたい」と思ってもらえる、持ち運びやすい実用的な自助具を目指しました。

①ハンドルと③ホルダーを同部品へ改良したことで、迷わずに取り付け可能となった他、③に不具合が生じても、①で③の代用が可能です。

①ハンドルと③ホルダーを同部品へ改良したことで、迷わずに取り付け可能となった他、③に不具合が生じても、①で③の代用が可能です。

STLファイルはこちら

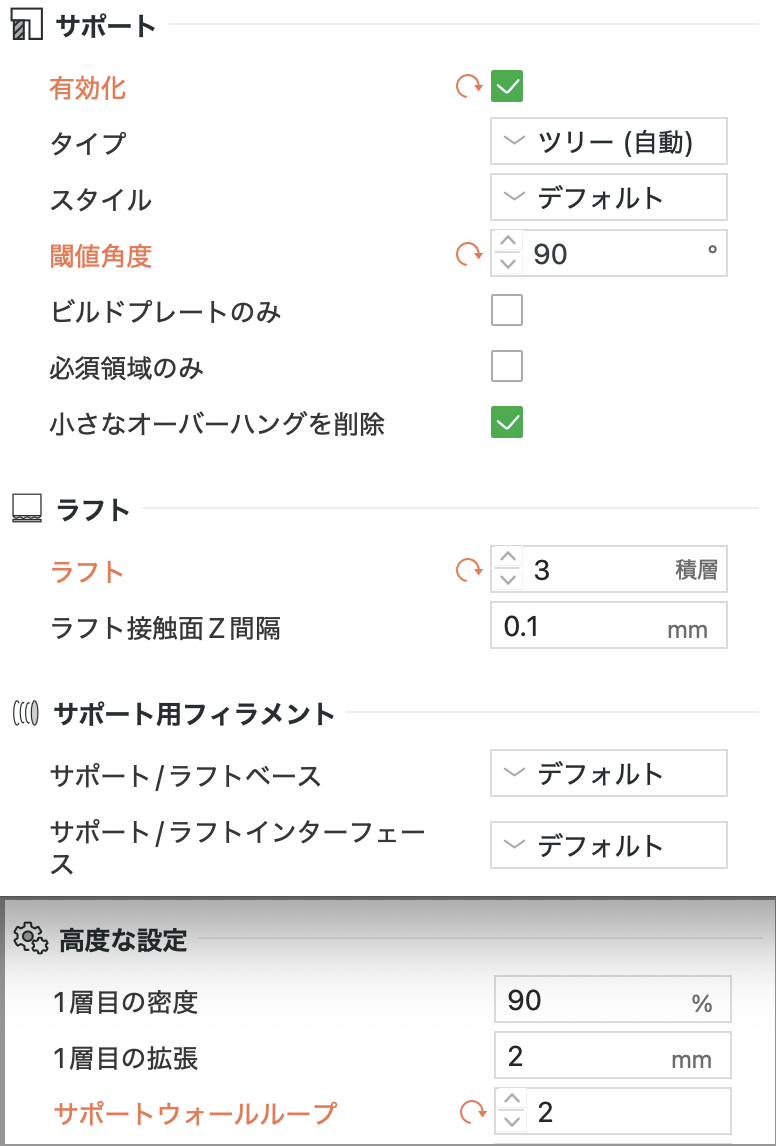

「①ハンドル兼③ホルダー」の出力設定

「②ホイル」の出力設定