事前に用意するもの

授業の前に、以下のものを用意してください。

1. 各種ストロー

2. はさみ、テープ

3. 筆記用具

4. 穴開けパンチ(ストローに穴を開けるのに便利)

5. 小型楽器、チューナ(音程の確認用)

注意すること

吹き過ぎに注意!

一生懸命に吹いていると、気が付かないうちに頑張り過ぎて、頭がくらくらしてしまうことがあるので、無理をしないよう気を付けてください。

ストロー笛を作って吹いてみよう

ストローの先をつぶす

ストローの先を潰して平たくします。その状態で平たくした個所をしごいて、柔らかくします。

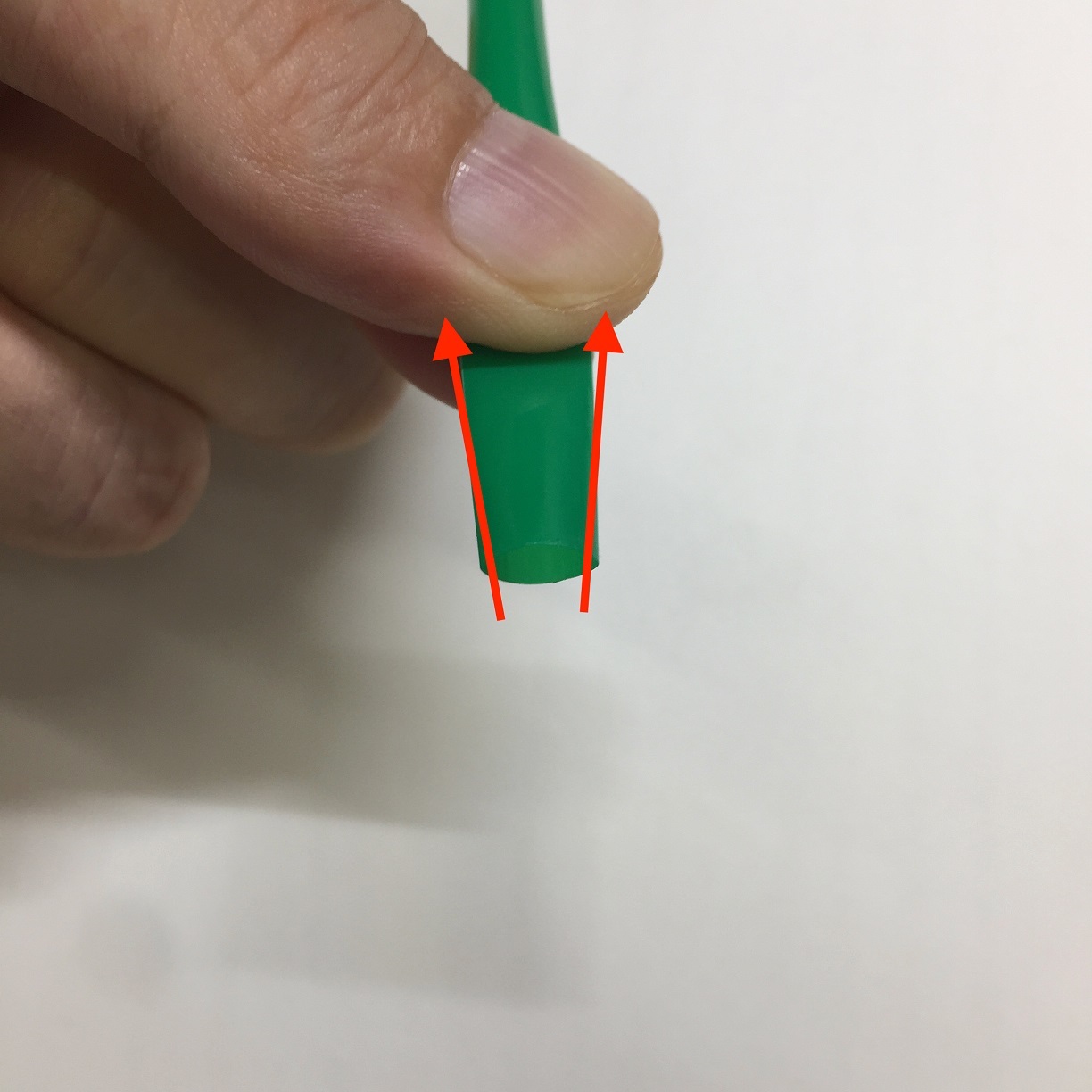

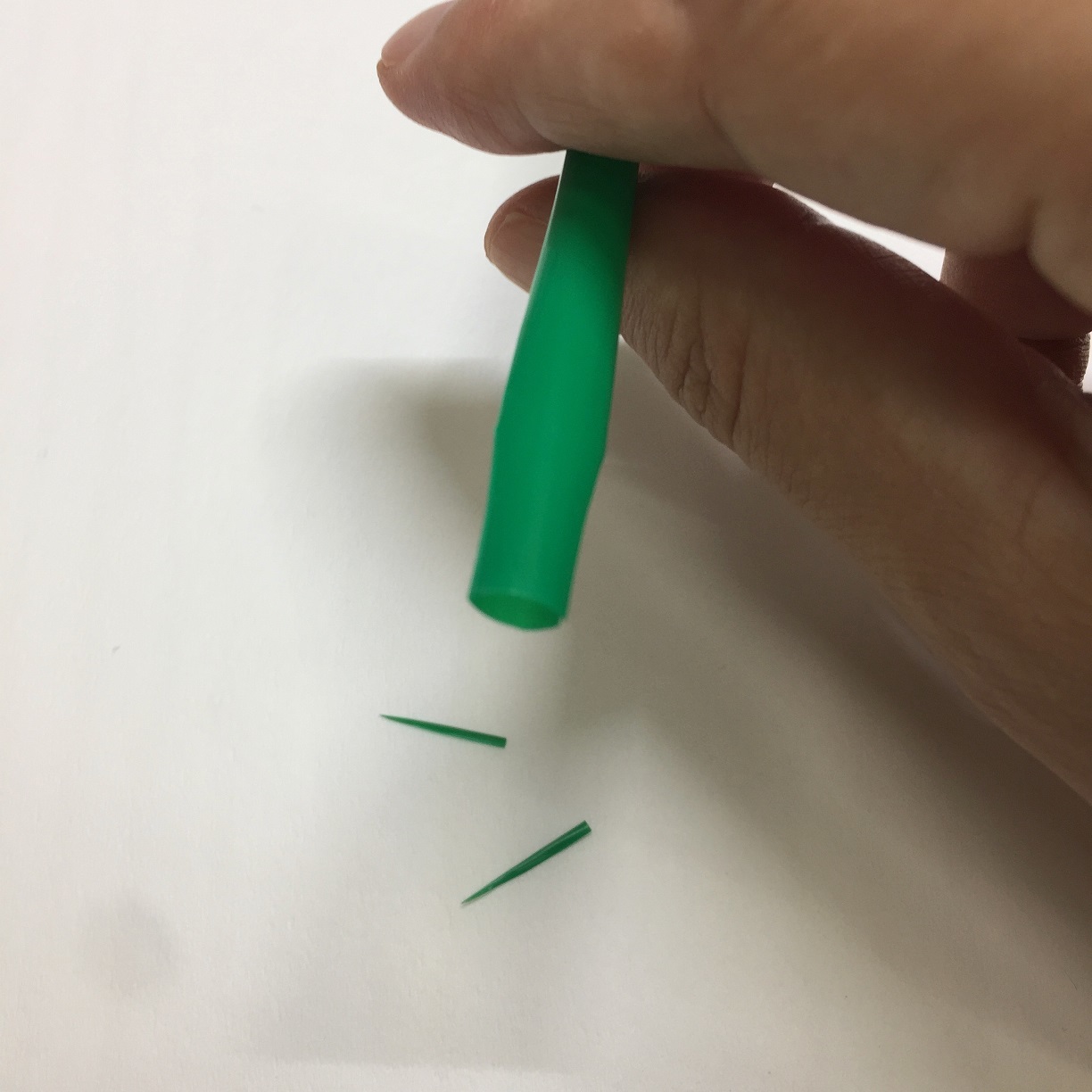

はさみで両横を切る

写真の赤矢印で示したように、平たくしたストローの両側を2か所、はさみで切ります。

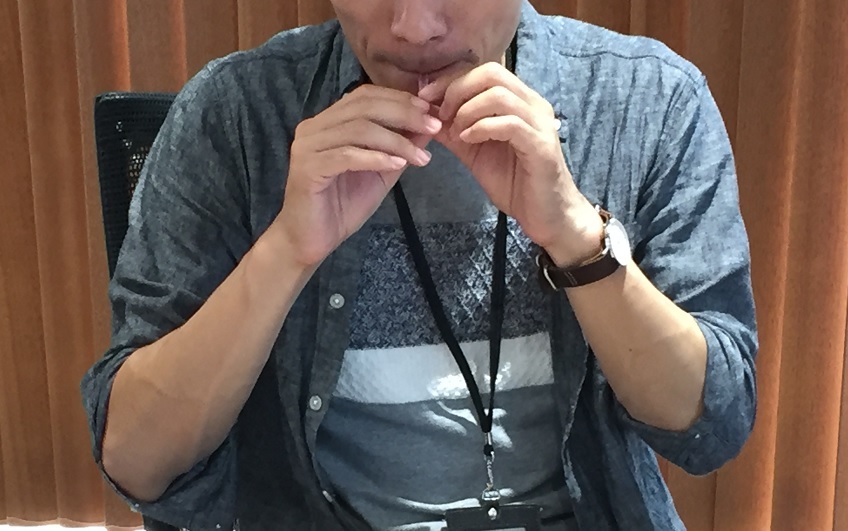

吹いてみる

ストローの潰した側を口の中に入れます。完全に口の中に入れて、口はしっかり閉じて、少し強めに吹いてみましょう。

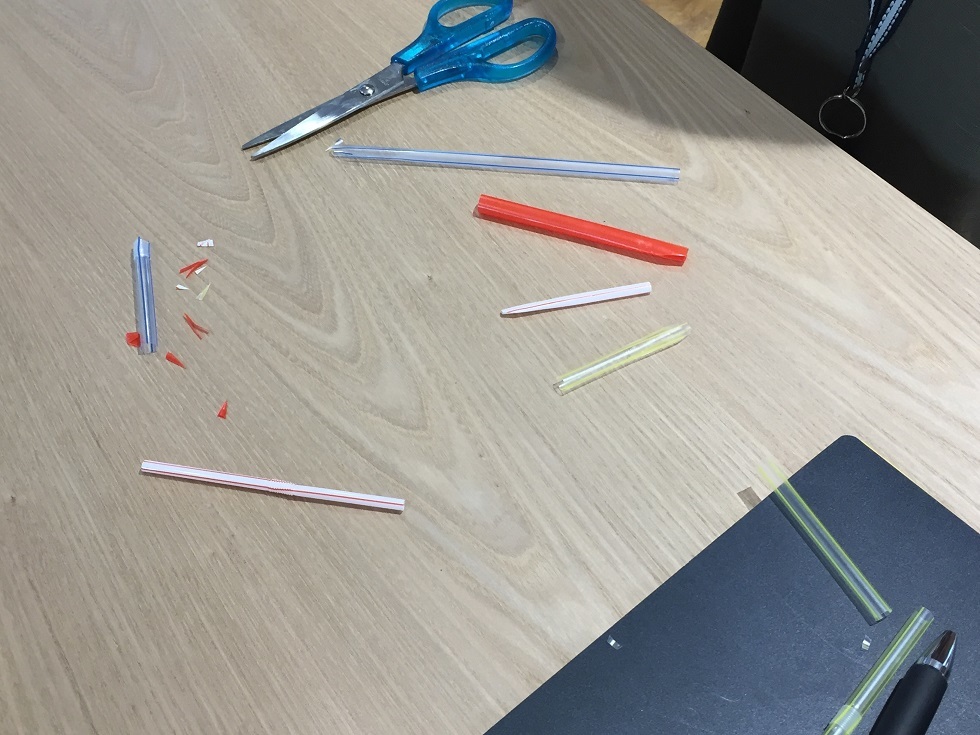

いろいろな笛を作って試してみよう

音量、音程、音色は音の三要素と呼ばれています。ストロー笛を作ってみて、これらの音の三要素がどのように変わるか、あるいは何も影響が無いのかを試してみます。

下記のテーマから選んだり、独自のアイデアを試してもらっても構いません。

やってみること

ストローの長さを変えてみる

ストローの太さを変えてみる

ストローの断面の形を変えてみる

ストローの固さによる違い

切り込みの深さや角度を変えてみる

吹き方を変えてみる

ストローを曲げてみる

ストローを包んでみる

気が付いたことを共有しよう

(グループワーク)5,6人のグループ内で、試してみたことについて、一人ずつ紹介しましょう。

一人ずつ順番に紹介する

上で試してみたことについて、気が付いたことを発表しましょう。他の人と内容が重複しても構いませんが、出来るだけ独自の視点を加えてみてください。

笛の音程を作ってみよう

ストロー笛を楽器としてより楽しむために、音程を変える方法を考えてみます。鍵盤楽器やチューナーなどを用い、実際の音の高さを調べてみましょう。

ストローの長さと音程の関係を調べる

ストローの長さによって、音程が変わるのは気が付くと思います。1オクターブの音の違いを出すためには、ストローの長さをどのようにすれば良いでしょうか?

吹き方と音程の関係を調べる

吹き方によって音程は変わるでしょうか?もし変わるようなら、どのように吹いたら、どのように音程が変わるでしょうか?

音程を変化させる方法を考えてみる

いろいろな音程で演奏できるように、音程を変化させる方法を考えてみましょう。ストローを複数使っても構いません。

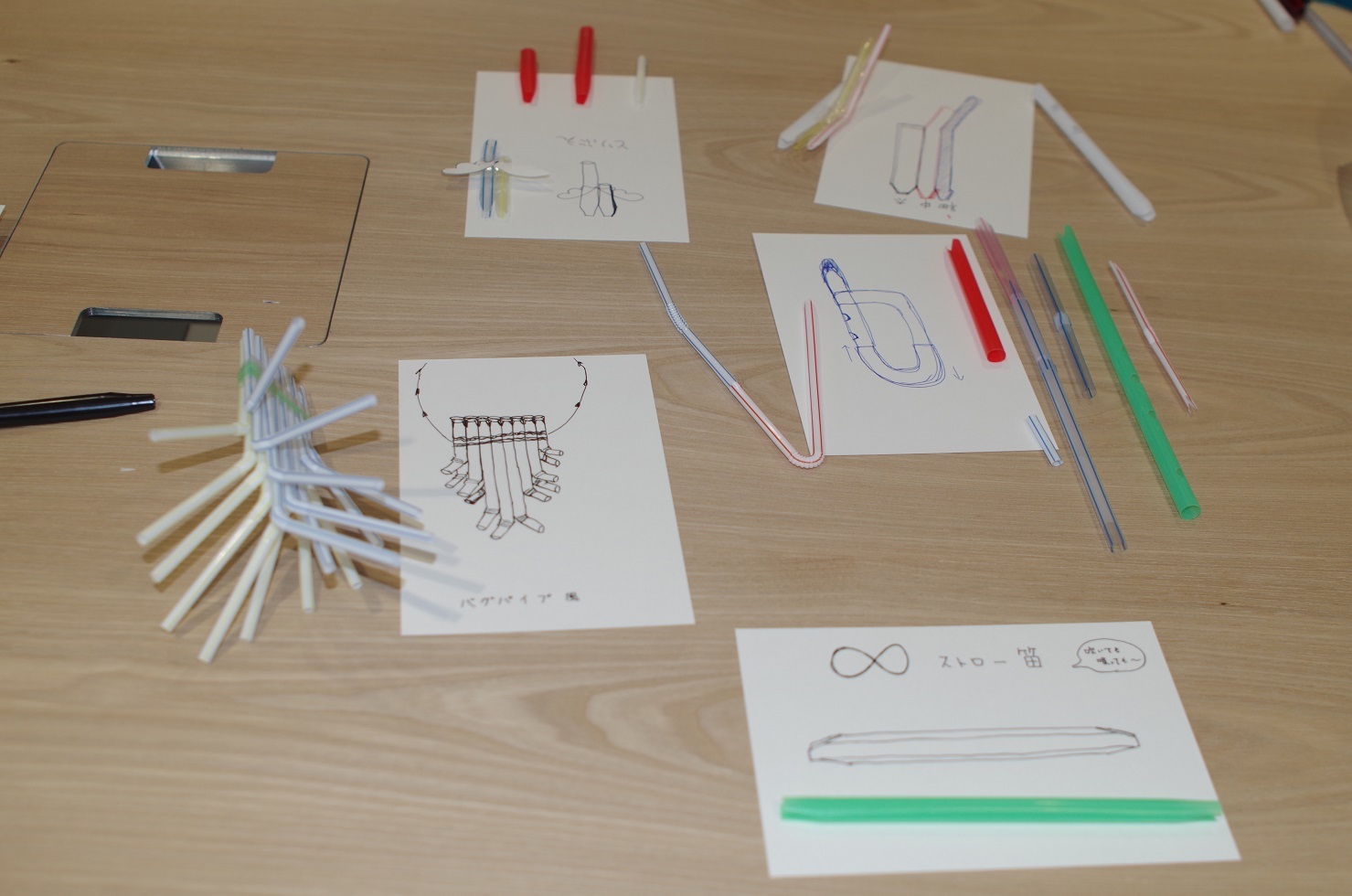

オリジナルの笛を考えてみよう

(グループワーク)これまで試してきたこと、共有してきたことを元に、自分のオリジナルの笛を考えてみましょう。実際に笛のスケッチを描いて、グループ内で紹介しましょう。

オリジナルの笛をスケッチしてみる

自分のオリジナルの笛のスケッチを描いてみましょう。

スケッチを一人ずつ順番に紹介する

グループの中で、自分のアイデアについて発表しましょう。どんなことをしたくて、どのように工夫したのか、その特徴について説明してください。

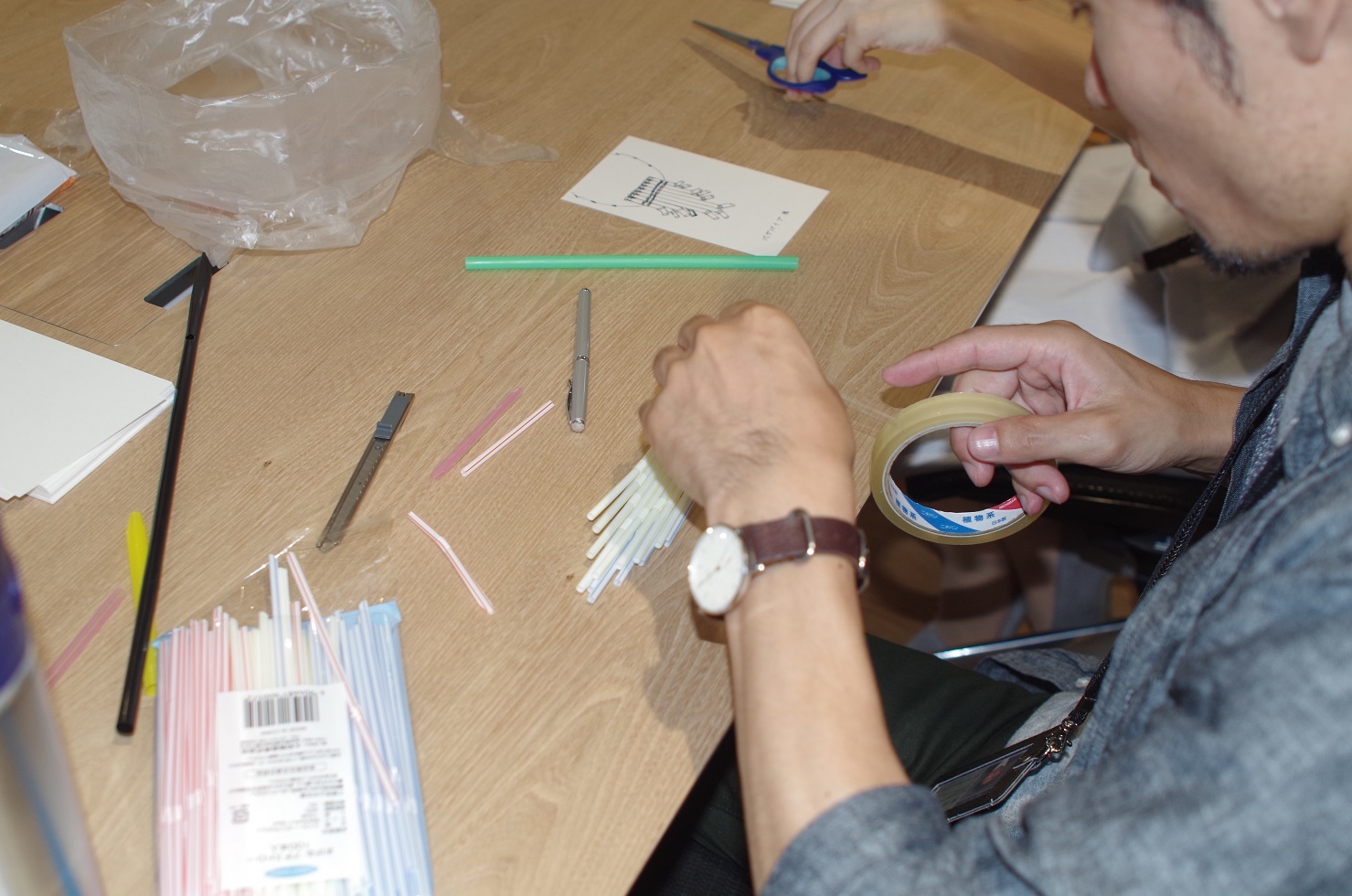

オリジナルの笛を作ってみよう

上でスケッチしたオリジナルのストロー笛を、各自で実際に作ってみましょう!

作る

はさみやテープを使って、ストローを切ったり繋げたりして、笛を作ってみます。ストロー以外のものを使っても構いません。

演奏する

想定通りの笛が出来たか、実際に演奏して試してみましょう。

もし、時間があれば

本当のオーボエの音と比べてみる

学校の吹奏楽部でオーボエを吹いている方がいたら、実際に本物のオーボエを吹いてもらい、ストロー笛の音を聞き比べてみてください。音色が似ているでしょうか?

管楽器の音程について考察する

管楽器では、気柱による共鳴と、リードの固有振動数によって音程が決まります。ストローを長くするほど、気柱の共鳴要素が大きくなり、リードによる音程の支配度が低くなります。

気柱の共鳴、物質の固有振動数とは何か調べてみましょう。