はじめに

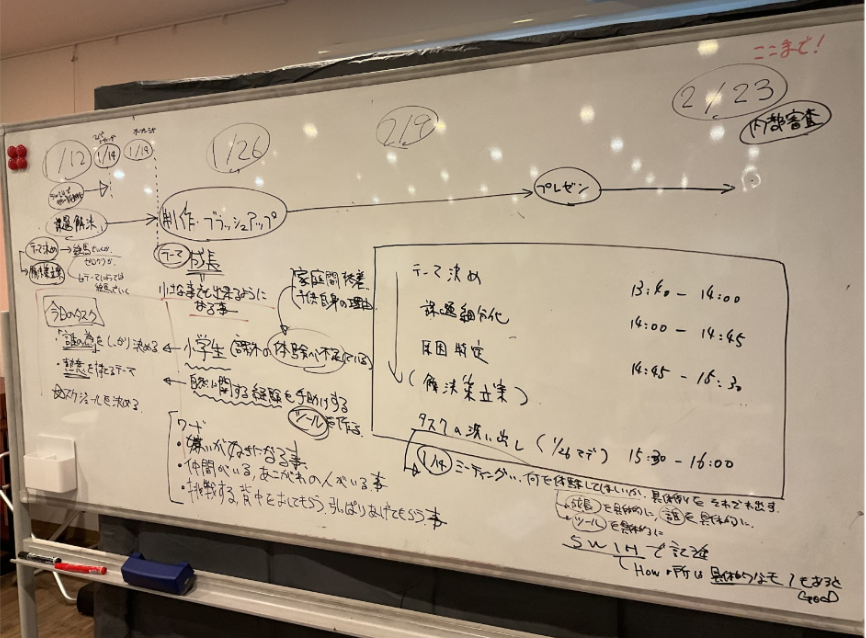

私たちはこれまでに、何度も方向転換をしそのたびに大きな困難や苦しみを経験してきました。思い描いていた道が閉ざされたこともあれば、思いがけない壁にぶつかることもありました。しかし、そのたびに試行錯誤を重ねながら前に進み、現在に至っています。決して平坦な道のりではありませんでしたが、その過程で多くの学びや気づきがありました。少し長くなりますが、ここまでの経緯をお伝えします。

1stプロトタイプに至るまで

全ては、ゼロから始まった。私たちのチームは、それぞれ異なる興味や関心を持っていた。例えば、インバウンド観光の課題、農業の未来、女性リーダーの育成など、関心の方向性はバラバラだった。

しかし、共通するテーマを見つけるために、まず鎌倉という地域の課題を徹底的に調査した。 議論をかさね、「オーバーツーリズム」を最初の課題に設定し、鎌倉駅前で街頭インタビューを行いました。

しかし、、、鎌倉にはオーバーツーリズムという問題があるという前提が間違っているということに気づいてしまいました。

しかし、、、鎌倉にはオーバーツーリズムという問題があるという前提が間違っているということに気づいてしまいました。

さっそく方向転換

前提自体がインタビューにより違うとわかり、オーバーツーリズムをやることを熱望している人はチームにいなかったため、方向転換をすることにしました。話し合いを重ねた結果、チーム全員には「やりたいことがある人を手伝いたい」という根底思いがあることに気づきました。そこから生まれた1stプロトタイプが…

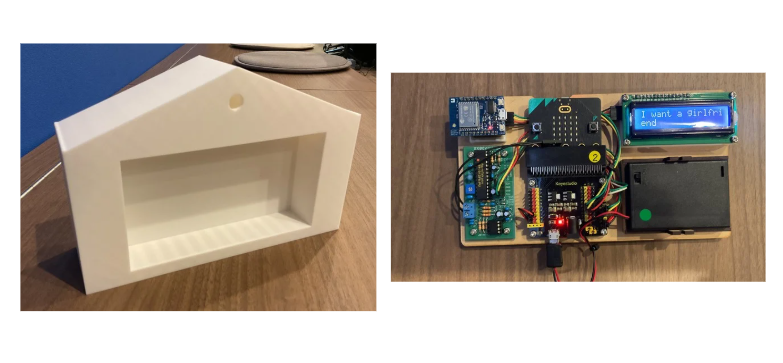

1stプロトタイプ

鎌倉で「頑張っている人」の

1.交流の機会の不足:同じ興味・分野を持つ人とのつながりが限られており、モチベーション維持が難しい発信・

2.共有の場の不足:活動内容や成果を広く共有できるプラットフォームがないため、自分をアピールする機会が限られている

という課題を解決するために、Kamakura Visionaryという絵馬型ディバイスを作成しました。

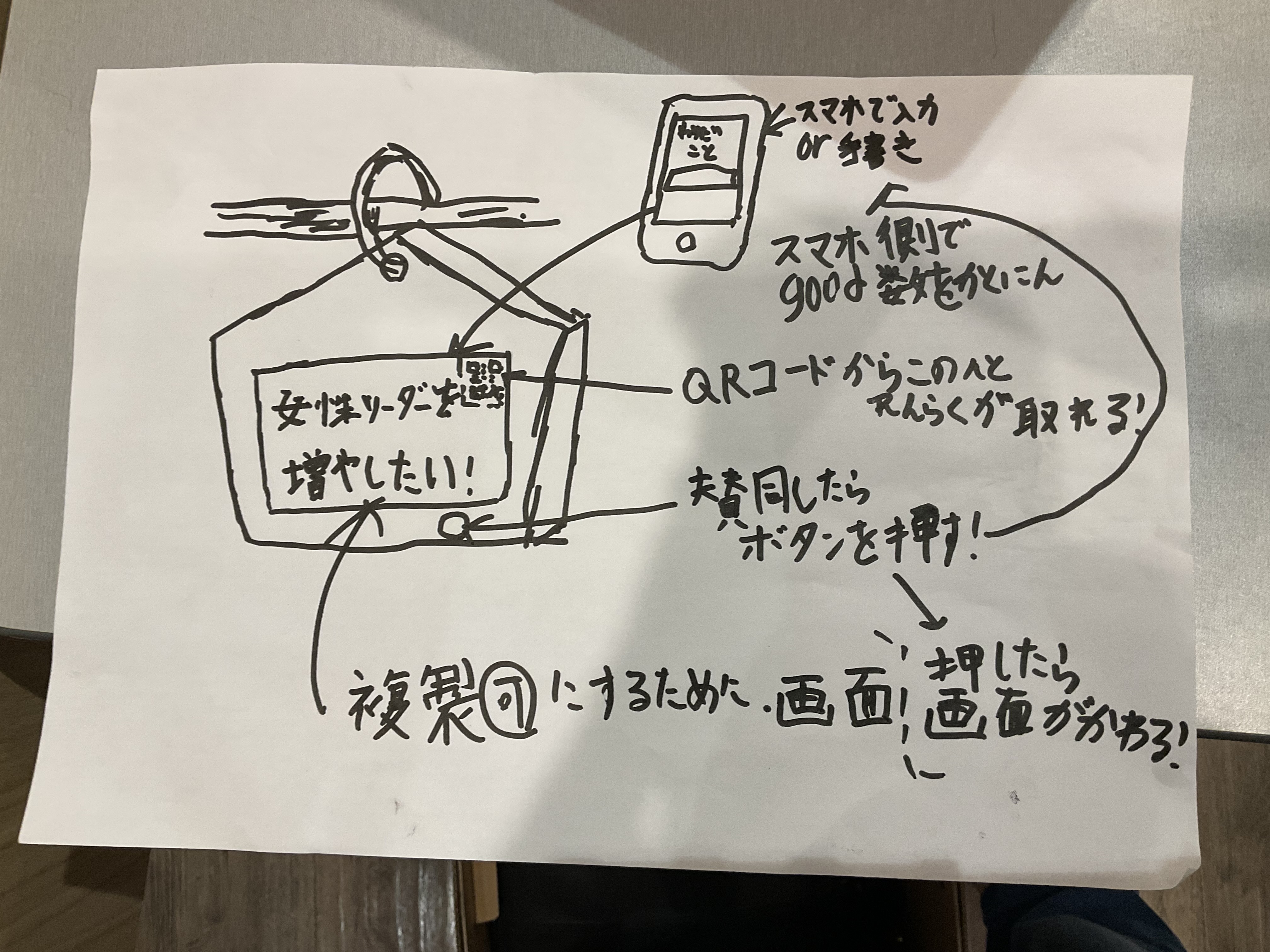

Kamakura Visionary の使い方

絵馬は、叶えたい願い事などを書く。また、鎌倉には、鶴岡八幡宮など、絵馬を奉納できる神社がたくさんあり、鎌倉らしさが出る。

学校にQRコードを置き、それを読み取り、名前、願い、(連絡先:メールアドレス、インスタグラム)を記入すると、1週間の絵馬ウィークに駅で絵馬に課外活動をしている中高生の目標、願い事などが切り替えて表示される。

そうすることで、中高生が、自分の活動を共有したり、新しい人と繋がれるのでは、と考えた。

しかし…

方向転換して課題設定へGo Back

Kamakura Visionaryを作成したが、第一回内部審査会(12月)のときにこれが課題の根本的な解決にならず、そもそも課題の抽象度が非常に高く、議論をこれ以上進めることが難しいとメンバーは皆気づかされました。また、メンバーのこの課題への熱意も徐々にさめてきたため、より全員が熱意をもって取り組める課題にするべきだ、ということに全員賛成し、課題設定へGo Backすることにした。また、この時点でチームメンバーの2人が抜けてしてしまって絶望の淵に立たされました。

今のテーマに至るまで

サポーターやメンバー同士での対話で生まれたテーマが「子供の教育」。 これにはメンバーの幼少期の原体験が関わっています。 彼女の幼少期、子供のころから父母の勧めで色々なことを経験しました。その過程でさまざまなことを発見し、知れました。それが今の自分を作っている強く信じています。だが同じようにさまざまな経験をしている子どもは少ないことに気づき、もっとこれを経済格差や情報の差に関係なく広め、自分のようにさまざまな経験をしてという思いでテーマを再設定しました。原体験からの学びを、他の子供に活かすためには「子供との接点が一番多い探究学習の充実」が不可欠だと考え、テーマを「子供の探求学習」に改めた。

子供の探求学習の現状を知る

まず第一に子供の探求学習の現状をしるべく、子供の探求学習を教えている「マナビノキ」へインタビューすることにした。マナビノキの「知りたい!やりたい!のタネをマナビノキに育てよう!」というコンセプトが、子供たちが自発的に興味や好奇心を持ち、そのことについて体験したり、学ぶということが大切だと私たちも考えました。

また、実施前に話し合い、仮説を立てました。 その際に、機会の取りこぼしをしてしまってる子供がいるのではないか、持ってるコミュニティの差により得られる機会の差があるのではないかという説が出ました。それを元に質問を何問か作りインタビューに臨みました。

マナビノキで得たもの

探究学習の問題点は主に2つありました。

1つ目は「子どもたちがゲームなどに囚われてしまい探究学習に取り組んでくれる明確な方法が見当たらない」ということ。 2つ目は「授業を用意する時間やノウハウがない」ことです。先生たちは自分ですら学生時代に受けたことない授業を教えるのはすごく難しく、結局は先生が生徒に授業をする通常の授業になってしまい、探究学習のよさが失われてしまうそうです。 その一方で、鎌倉にはみんなが気づかないだけで、海や山など子どもたちの学びのタネになりえるものがあることや、学びのきっかけは自発的であって欲しいけれども現実的にある程度大人がタネを上げる必要があるということも知りました。

課題設定から2ndプロトタイプに至るまで

課題設定

マナビノキへのインタビューから、私たちは子供が探求学習に興味関心を持ってくれる明確な方法が見つかってないという課題を解決することにしました。

原因の特定

メンバーの一人の原体験により、探求学習に興味関心を持つためには、知らないものを知るという経験によって生まれる「知る喜び」を知ることこそが重要だと考えました。

解決のために大事なこと①

子供が「知らないものを知る経験」をするにあたって、

「知らないもの」ってどこにあるのでしょうか。

そこで私たちは、鎌倉という町自体が山も海も歴史も文化もあり、この土地自身が非常によい学習材になるのではないかと考えました。

※学習材:学ぶにあたって考察などに使用するものこと

解決のために大事なこと②

そこでマナビノキの元教師でもある末原さんからこんなアドバイスをもらいました。

教員に赴任した始めの年は始業式の前から学区を隅々まで歩かされ、教師にとっても「歩く」ことはその生徒をしるための基本中の基本だとおっしゃっていました。そして、「歩く」ことによって普段は気にしてもいないことに目を向け、気づくことができるとおっしゃっていました。

そこから私たちは鎌倉を「歩く」ことで探求学習に興味関心をもたせるという方向性に着目してみました。

解決のための仮説

この課題を解決するために私たちは仮説を3つ立てました。

1つ目はゲーム要素である達成感や競争性が不可欠であるということ。

2つ目は普段は気にしない・見れないものに触れる機会が必要であること。

3つ目は最後までやり遂げられる適度な難易度が必要であること。

2ndプロトタイプ

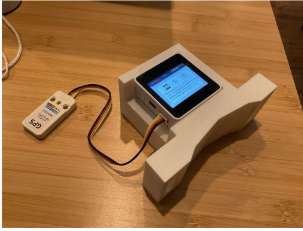

上記のテーマや仮説をもとに、右図のような2ndプロトタイプを制作しました。

<使用したテクノロジー>

・M5Core2

・GPS

・3Dプリンター

理想状態

理想状態は、

〇長続きし、探究学習に必要な要素を楽しく学べて、新しい知識を身につける楽しさを得ること。

〇そこからデバイスに必要な要素に落とし込み、長続きさせるために「敵」でもあるゲーム的要素の良い部分を 取り入れること。必要な要素を学ばせるために、「歩くことによる発見」を大切にすること。

〇そのために普段は見ることができない今歩いてる場所の「地下が見える」こと

〇新しい知識を身につけるために「クイズを出題する」こと。

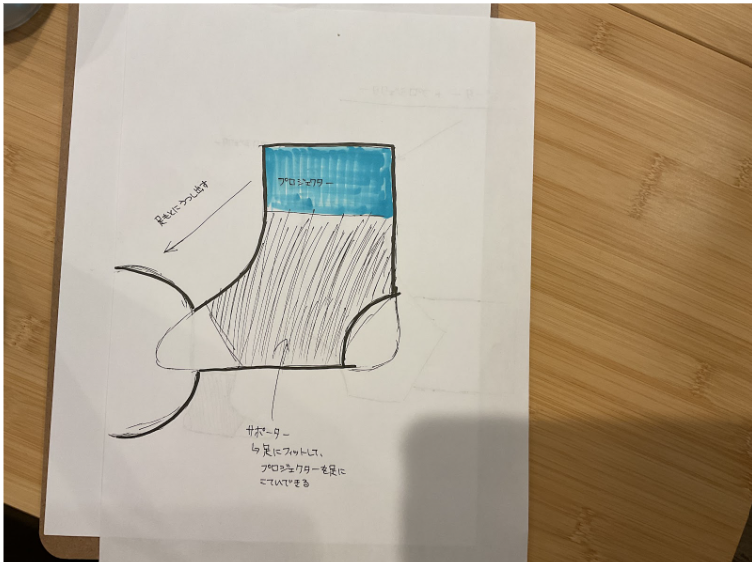

〇その上で、歩くという要素を入れ、楽しく学べるということや、意外性などから「足につけるデバイス」に。

〇長続きし、探究学習に必要な要素を楽しく学べて、新しい知識を身につける楽しさを得ること。

〇そこからデバイスに必要な要素に落とし込み、長続きさせるために「敵」でもあるゲーム的要素の良い部分を 取り入れること。必要な要素を学ばせるために、「歩くことによる発見」を大切にすること。

〇そのために普段は見ることができない今歩いてる場所の「地下が見える」こと

〇新しい知識を身につけるために「クイズを出題する」こと。

〇その上で、歩くという要素を入れ、楽しく学べるということや、意外性などから「足につけるデバイス」に。

デザインの意図

〇子どもたちにとっての楽しい要素である意外性や、スマホ依存へのアンチテーゼとしての意味で足首につける

ことを想定。

〇探検の相棒に相応しい感じのもの。

〇子どもたちにとって楽しく探究したいものを探せる。(地中のものの表示など)

〇ゲームに対抗するために、ゲーム的要素の追加(クイズなど)

〇プロジェクターがデバイスについてて地中のものが地面に映し出される見(→これは2ndプロトタイプまでに

金銭的にも時間的にも難しいなため3rdプロトタイプ時に実装を検討。)

マイコンの選定

意識したことは「成長を応援するきっかけを作るのに必要最低限の機能をつけておく」こと。 だが、位置情報の取得がスクーミーなど他のマイコンでは難しいため。M5Core 2を使用し、必要最低限の機能を実装しました。 それを踏まえて一度どんな感じなら探究が楽しくなるか、利用シーンを言語化し、デバイスの機能に整理しました。言語化したものは下に書いてあります。

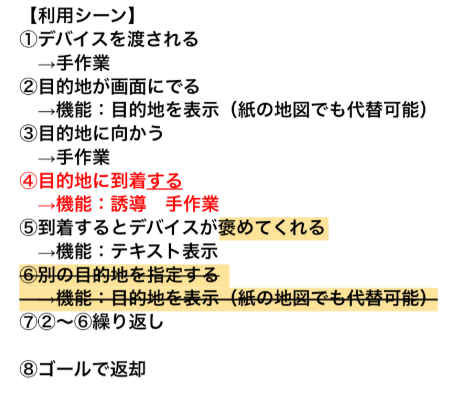

利用シーン→プログラミング

3rdプロトタイプに向けて段階を踏むため、④の機能のみをプログラミングするために機能分解しました。

④インプット:自分の位置情報を取得する

プロセス:自分の位置と目的地の距離を計算(場合わけ 50m,40~30m,30m~)

アウトプット:(残り30m切ったら)ずっと知らせ続ける、 (40~30m)リズム刻む、 (50m)一回知らせあり

それを元にプログラミングを開始。

しかしここで問題が発生。

位置情報が取得できない

サポーターの皆さんと協力するもうまく行かず、結局この2ndプロトタイプを披露する場では無理やり振動する座標の広さを広くして対応しました。

④インプット:自分の位置情報を取得する

プロセス:自分の位置と目的地の距離を計算(場合わけ 50m,40~30m,30m~)

アウトプット:(残り30m切ったら)ずっと知らせ続ける、 (40~30m)リズム刻む、 (50m)一回知らせあり

それを元にプログラミングを開始。

しかしここで問題が発生。

位置情報が取得できない

サポーターの皆さんと協力するもうまく行かず、結局この2ndプロトタイプを披露する場では無理やり振動する座標の広さを広くして対応しました。

3Dプリンターでのデバイス外装制作

子どもたちにとっての楽しい要素である意外性や、スマホ依存へのアンチテーゼとしての意味で足首につけることを想定して制作。 設計はTinkerCadで行い、打ち出しはバンブーラボの3Dプリンターで行った。

だが、大人がつけても足首に窪みが合わなかったり、壁が分厚く場所についても振動が伝わりずらい、そして走った時に画面がぶれて見えないなどの理由より足につけることは断念してしまった。

また、プロジェクターで地面の下を映す予定だったが、いざやってみると明るいところでは全く映らないことに気づいてしまい、断念することになってしまった。

だが、大人がつけても足首に窪みが合わなかったり、壁が分厚く場所についても振動が伝わりずらい、そして走った時に画面がぶれて見えないなどの理由より足につけることは断念してしまった。

また、プロジェクターで地面の下を映す予定だったが、いざやってみると明るいところでは全く映らないことに気づいてしまい、断念することになってしまった。

3rdプロトタイプ

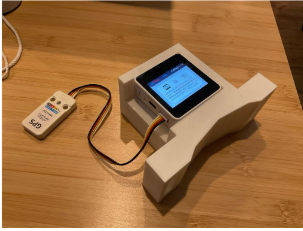

2ndプロトタイプの反省点を生かし、「地下探検オリエンテーリング」というゲームを作りました。デバイスはこれを略して、「ちかたん」と名付けました。

<使用したテクノロジー>

・M5Core2

・GPS

・3Dプリンター

ゲーム性について

仮説から、私たちの敵でもある「ゲーム」に勝たなければならないため、歩くをゲーム化した競技、

「オリエンテーリング」をテクノロジーを使ってパワーアップさせることにしました。

オリエンテーリングとは、山や公園を地図とコンパスを使い、山野の各所に設定されたいくつかの地点(コントロール)を通過してゴールに着くまでの「速さ」を競うスポーツです。

利用シーン

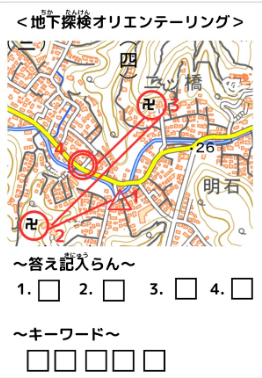

利用シーンとしては、右のような紙を子供たち(ここでは小学生をそうていしています)に渡し、

チェックポイントをデバイスをもって順番に回ってもらいます。そして、各チェックポイントで得た一文字を最終的に並べて一つの隠されたキーワードを探してもらいます。

機能①:クイズの出題

各チャックポイントにつくと、デバイスの画面にクイズが出題されます。正解すると、キーワードとなる一文字が表示され、不正解すると正解するまで問題が出ます。クイズを出題することで、正解したときの達成感を味わうことができます。これは仮説の1つ目であるゲーム要素の達成感についてです。

機能②:タイマー

スタート地点からゴールまでの時間を計測し、ゴールしたらデバイスの画面に時間が表示されます。そうすることで、このゲームに競争性を持たせることができます。これは仮説の1つ目であるゲーム要素の競争性についてです。

機能③

2ndプロトタイプでは断念したプロジェクターで地面の下を映すかわりに、M5Core2の画面に地面の下に埋まっている水道管や遺跡の図を表示させました。GPSが取得した位置によって画面も変わります。このようにすることで普段は気にもしない、見ることもできない場所を見る機会ができます。これは仮説の2つ目に当たります。

機能④:振動

チェックポイントに近づくと、デバイスが振動します。こうすることで、チェックポイントの真上に来なくても、チャックポイントの位置のヒントがえることができ、そうすることでこのゲームを適度な難易度にすることができます。これは3つ目の仮説である最後までやり遂げられる難易度に当たります。

3Dプリンターでのデバイス外装制作

2ndプロトタイプでは足につけることを断念し、3rdプロトタイプでは首から下げるストラップ型のデバイスにし、足取り付け部のパーツを外し、首に通すリングをつけました。また、手に収まるサイズにすることで持ち運びやすくしました。

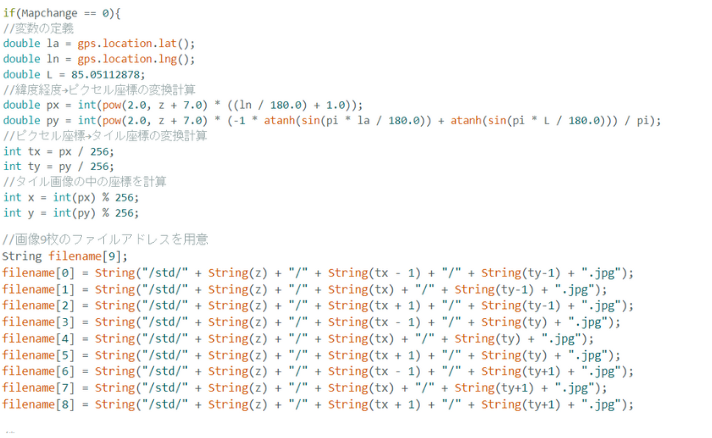

プログラミング:地図表示

始めに、GPSで位置情報を取得します。そして、その経度座標を ピクセル座標 に変換する計算としてWebメルカトル投影 を使いました。それから国土地理院の電子国土基本図のタイルマップ(マナビノキ周辺、ズームレベル18)の位置を計算し、その地図データをSDカードに入れ、デバイスに入れ込み、画面に地図を表示させます。そして、その地図データと自分が書いた地下図のデータの位置を対応をさせ、SDカードに入っているデータをそれと差し替えました。

すべてのプログラムを合わせて、約310行まで至りました。

実証実験

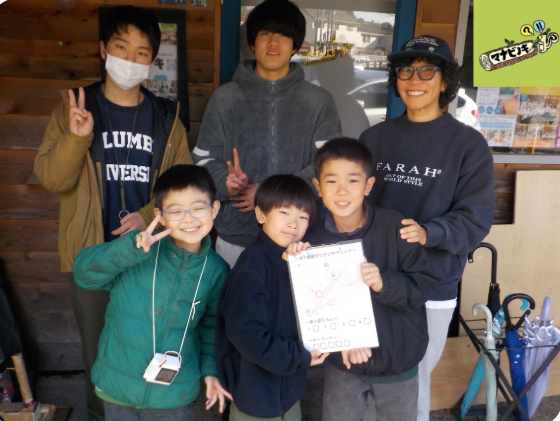

このデバイスを持って、さっそくマナビノキへ実証実験をしにいきました。

所要時間:約40分

→隠されたキーワードを探す!

〇実証内容:子供たちに地下探検オリエンテーリングを体験してもらいました。

〇実証目的:立てた仮説の検証をするため

〇実証詳細:

場所:マナビノキ

対象:小学2~3年生の3名

チェックポイント数:4か所 所要時間:約40分

→隠されたキーワードを探す!

実証実験の様子:出発前

子供たちは初めてのデバイスに目を輝かせ、好奇心旺盛な姿が見られました。また、ちゃんとじゃんけんをして交代でやることも楽しんでいました。

実証実験の様子:地下探検オリエンテーリングへ出発!

デバイスの画面に映っている水道管の位置に皆興味をもち、子供の間で共有しあってワクワクを作りあげていた。また、デバイスだけではなく周りにあるもの、例えば落ちている靴下にでさえ興味関心を示していた。

実証実験の様子:キーワードが分かった!感想の共有

みてください、このキーワードが分かった時の笑顔。心から楽しんでいることがすごく伝わってきました。

<感想>

・楽しかった!

・次のマイプロ(探求学習のこと)のテーマをおもいついた

・パイプについて調べようか思った

・質問がすこし難しかった

・スイッチ(ゲーム)のにこの機能があればやりたい

→スイッチは大きすぎて落としそうだから今のプロトタイプの大きさがちょうどいい

・次のマイプロ(探求学習のこと)のテーマをおもいついた

・パイプについて調べようか思った

・質問がすこし難しかった

・スイッチ(ゲーム)のにこの機能があればやりたい

→スイッチは大きすぎて落としそうだから今のプロトタイプの大きさがちょうどいい

実証実験後の様子:おやつタイム、デバイスの紹介

実証実験のあとにはなんとおやつまで一緒に食べました。そして、デバイスの紹介をし、子供たちはさっぱりわからないことであるにも関わらず、C++で書かれたコードや3Dモデルに目を輝かせて話を聞いてくれました。

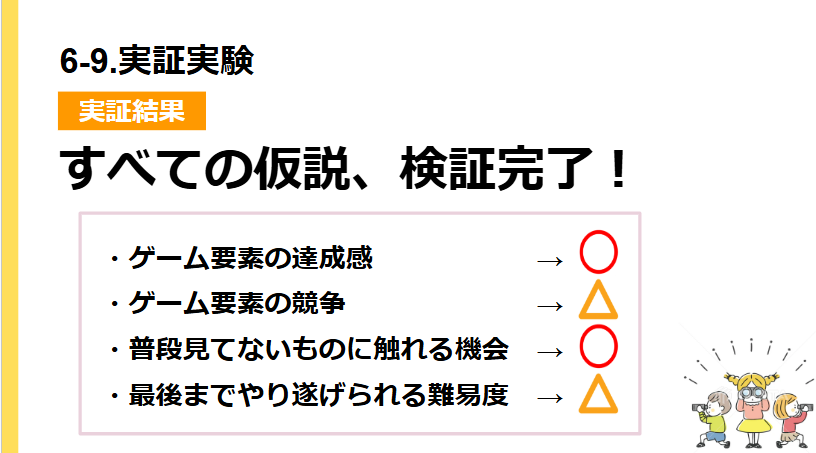

実証結果

結果、すべての仮説を検証することができました。

結果として、クイズや水道管には非常に興味をしめしてくれた一方、競争や問題の難易度はあまり気にしていなく、難しいことでも好奇心へ変えていました。

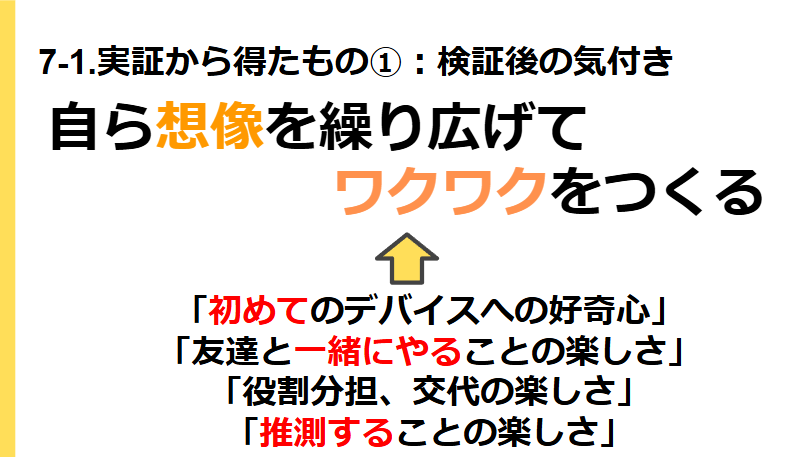

実証から分かったこと①

始まる前は「子供はテレビやスマホゲームがあるので、単純な遊びでは満足しないのでは」という思い込みがありました。

⇒「初めてのデバイスへの好奇心」「友達と一緒にやることの楽しさ」「役割分担、交代の楽しさ」「推測することの楽しさ」等々、子どもたちが自らワクワクを作り出していく光景を目の当たりにして、認識の間違いに気付かされました。

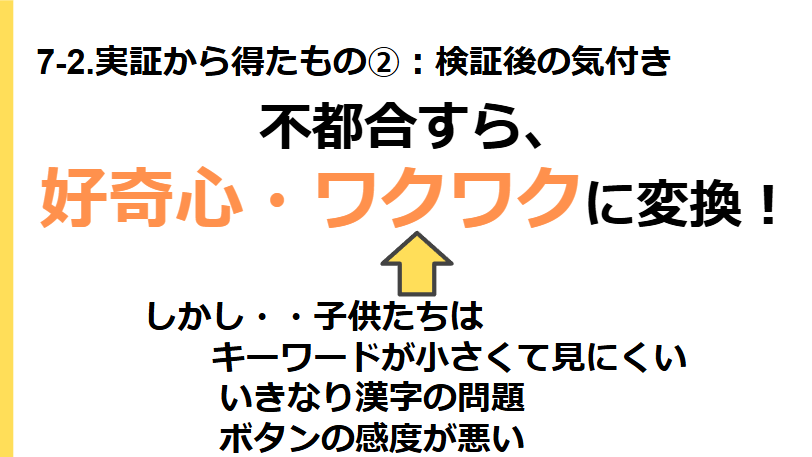

実証から分かったこと②

不具合や不都合すら好奇心の前にはワクワクに変わる。

⇒「キーワードが小さくて見にくい」、「いきなり漢字の問題」、「ボタンの感度が悪い」といったユーザビリティが低い部分すら、新しい情報として楽しむ子供の姿があり、小さなきっかけがあればそれを火種に好奇心で火を大きくして楽しんでくれるのだと気付きました。

結論

「今まで触れたことが無いもの」に対する好奇心が、探究に対する興味を持つか・持たないかのポイントなのでは。

⇒デバイスの完璧さよりも、世界に一つしかないデバイスへの好奇心でデバイスに惹き付けられていた印象。それを入り口として、オリエンテーリングの全てを楽しんで、最後には自分の新たな探究プロジェクトを思いついたと言ってくれていました。新たなものへの好奇心というきっかけを作ってあげられるかどうか、逆に言うときっかけだけ作れば後は子供自身の可能性を信じて任せる、それが探究への興味を深めるポイントかもしれないです。

⇒デバイスの完璧さよりも、世界に一つしかないデバイスへの好奇心でデバイスに惹き付けられていた印象。それを入り口として、オリエンテーリングの全てを楽しんで、最後には自分の新たな探究プロジェクトを思いついたと言ってくれていました。新たなものへの好奇心というきっかけを作ってあげられるかどうか、逆に言うときっかけだけ作れば後は子供自身の可能性を信じて任せる、それが探究への興味を深めるポイントかもしれないです。

あとがき

この世界には数多くの社会問題があり、それを解決するのは今の大人ではない。成長する子どもたちです。私たちは、このデバイスが子どもたちに体験の機会を与え、その体験が鎌倉を超えて社会や世界を変えると信じています。

そのためには、知識を与えるだけではなく、自ら学び、考え、行動できる環境が必要です。このデバイスは、単なる道具ではなく、好奇心を刺激し、学びを深め、社会とのつながりを生み出す存在です。

この体験が、世界中の子どもたちに広がり、新しい未来を築く力となることを願い、私たちは子どもたちの挑戦を支え続けます。