僕の紹介

高校二年生の高石侑汰です。僕の好きなものはロボット、CAD、猫です。中学一年生から物理部に所属し3DCADを使って大好きなロボットの設計を行ってきました。物理部での学びは全て独学です。設計から組み立てまで全て自分でやり遂げ得た高揚感は僕の宝物です。

僕の好きなもの同士を好きなものを掛け合わせ創造して行くFAB 3D CONTASTは夢のような機会です。3DプリンターとFORZEASの持つ可能性を最大限に引き出しワクワクを創造していきたいです。

僕の好きなもの同士を好きなものを掛け合わせ創造して行くFAB 3D CONTASTは夢のような機会です。3DプリンターとFORZEASの持つ可能性を最大限に引き出しワクワクを創造していきたいです。

FORZEASってすごい

FORZEASは今ある社会問題をいくつも解決できる大きな可能性を秘めています。様々な用途の中でFORZEASの力を無駄にしないためにその特性を最大限生かせる環境、形状を考えていかなければなりません。

使用シーンを想定してみる

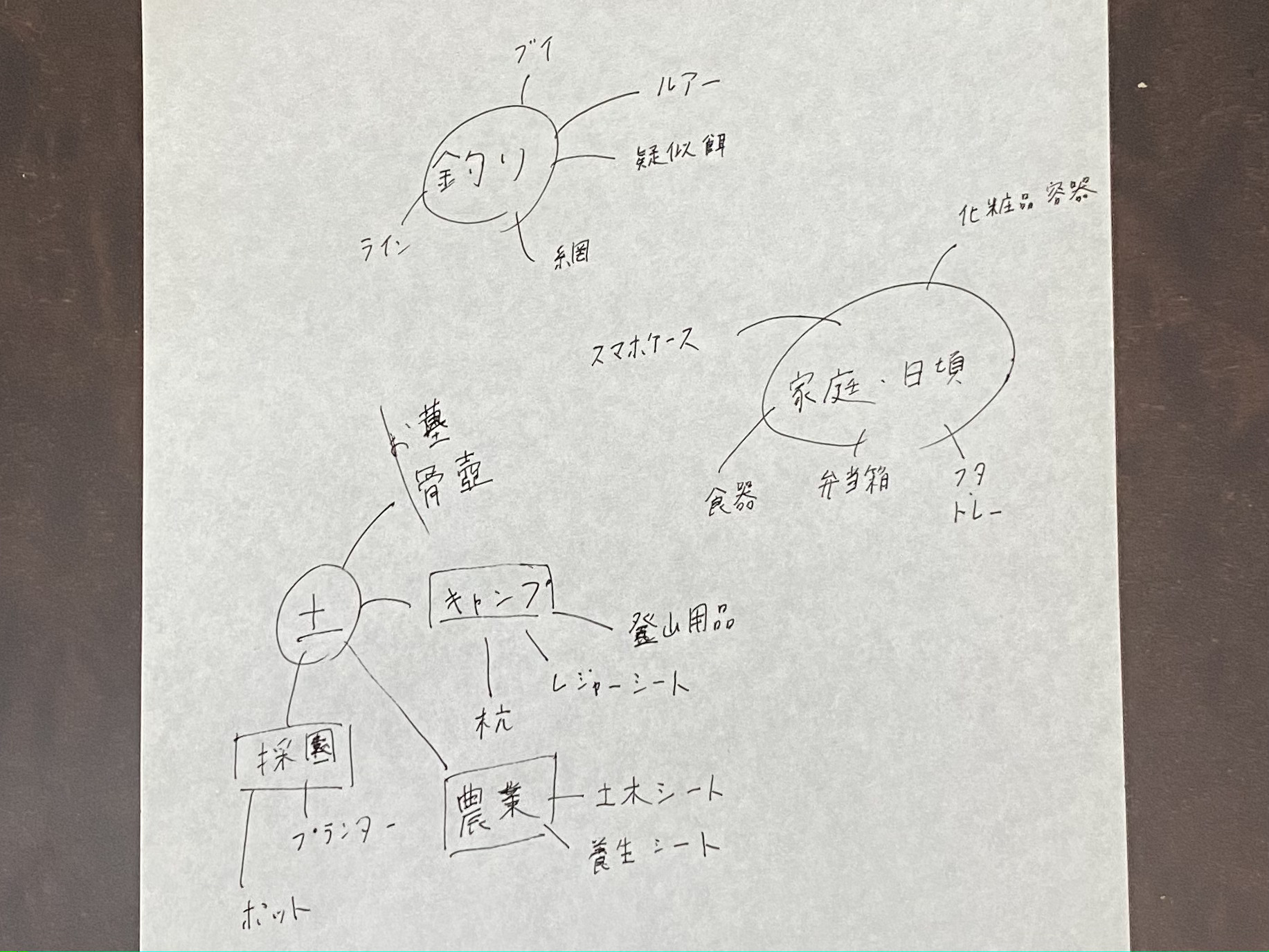

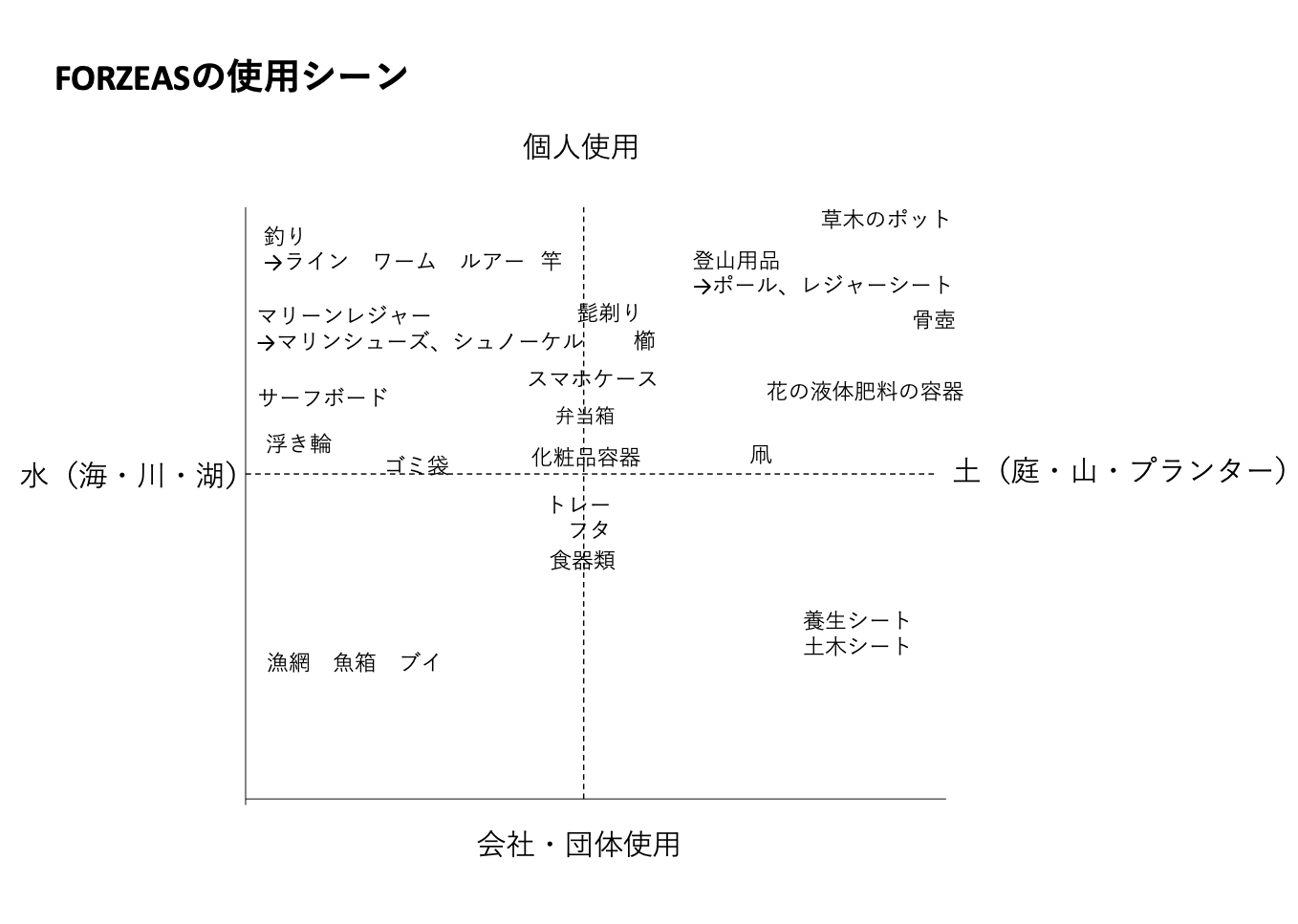

FORZEASの特性を生かしてできること、作れることをとにかく書き出し一人ブレストしてみました。 近年コロナ禍の三密回避により一人キャンプが人気です。キャンプで利用するものにも活用できるかもしれません。また、FORZEASの土中と比較し微生物の少ない水中でも分解されるという強みを生かし釣りや水辺の娯楽にも利用できそうです。書き出してみると色々なアイデアが浮かんできます。

使用シチュエーションで分類してみる

出したアイデアをそのまま眺めていては無駄になってしまいます。それらを活用するシチュエーションで整理してみます。縦軸をユーザー、横軸を使用場所(還元する場所)とし4象限にわけ分類してみました。 自分の身近にあるもの、シュチュエーションで考えていったため個人使用よりのアイデアが多くみられます。

代替できる製品、用途はたくさんあるけれど・・・

今ある製品全てをFORZEASで作り替えたらどうなるんだろう? たくさんのアイデアを眺めるうちに疑問が浮かんできました。確かに海洋生プラスチックを用いたビニール袋やフォークなどは海がめ等の海洋生物の命を守る素晴らしい策であると言えます。しかしながら、消費量が多いから、捨てられることが多いからという理由だけで、本来海や山に捨てるべきではなかった製品を“自然に還る” 製品に作り替えることは人間のエゴであるように感じます。自然に還る物だという安心感から自然の中に放棄してもいいという誤認が生じ資源の消費が促進されることは資源の循環、環境の修復を図るという目的と拮抗しています。

自然に還るべきものってなんだろう

FORZEASによって生まれ変わり循環型社会実現の一役を担う”モノ”を作りたい! 自然に還るべきモノとは

- 自然とともにあるが再生できていないモノ

- 循環のサイクルを生み出せるモノ

僕の循環型社会

“自然とともにあるが再生できていないモノ”はいくつも思いつきます。循環とは何かを自分の中で定義するために僕にとっての循環をイメージしてみました。

僕にとっての循環型社会は資源循環だけでなく命の継承が行われる社会です。命とは草木、土壌、水、動物、人、想い・・・です。コロナ禍でより一層家族の絆や思いやりを大切にしたいと感じるようになりました。また、動植物の生態系を支える生命線である土壌や水を栄養豊富で健康な状態にしていくことが数百年先まで生茂る緑を守るために必要なことだと考えます。そしてFORZEASには僕の願う循環型社会を実現する力があると考えます。

僕にとっての循環型社会は資源循環だけでなく命の継承が行われる社会です。命とは草木、土壌、水、動物、人、想い・・・です。コロナ禍でより一層家族の絆や思いやりを大切にしたいと感じるようになりました。また、動植物の生態系を支える生命線である土壌や水を栄養豊富で健康な状態にしていくことが数百年先まで生茂る緑を守るために必要なことだと考えます。そしてFORZEASには僕の願う循環型社会を実現する力があると考えます。

自然に還るべき“骨壺”

僕の考える“循環”を実現するためにFORZEASと掛け合わせるべき物を検討していきます。使用シュチュエーションの分類と自然に還るべきものの条件(自然とともにあるが再生できていない/循環のサイクルを生み出せる)を照らし合わせます。

資源の再生、命の継承を可能にする”骨壺”

数〜数十年にわたって土、水などの環境下に置かれている物を考えてみます。祖父の遺骨をお墓ができるまでの間骨壺に入れ、家のお仏壇に安置していたことを思い出しました。骨壺はほとんどの場合お墓に納められ、自然とともに長い年月故人を偲んでゆきます。しかし、納骨室も敷地も無限にはありません。スペースが足りなくなった場合は遺骨を取り出し息抜き穴から土にお骨を埋めたり、粉骨し複数のお骨を一つの骨壺にまとめて新たなスペースを確保します。骨壺は砕いて不燃物として処理します。資源の循環のサイクルを食い止めてしまっています。また、複数のお骨をまとめることは故人や家族の思いに反する様に感じられます。

ペットとの絆

コロナ禍により一人で過ごす時間が増えた今日、ペットを飼う人は急増しています。ペットも家族の一員と捉える人も多くいます。僕も我が家の猫たちとの仲が一層深まりずっと一緒にいたいなと常々感じます。しかし犬、猫や鳥などの寿命は人間より遥かに短く、お見送りを意識することもしばしば。そこで骨壺の中でもペットの骨壺にフォーカスしてみます。

ペット葬の現状

さっそくペット葬の現状をリサーチしていきます。形式や需要の変化を知るべくペット霊園・お寺へ伺いました。

先ほど述べたようにペットを家族の一員とする考えが広まったことによりペットの供養や埋葬の程度、家族の思いはより強まっているようです。以前は私有地への土葬もありましたが現在は手厚い弔いとしてペット霊園の納骨堂への納骨や、個人所有の墓地、合同墓地への埋葬が増加しています。そのほかに散骨、樹木葬、人とペットが入れるお墓への埋葬もあります。

お坊さんからカブトムシのお墓まであることを聞き、可笑しさとともにいろいろな愛情があることを実感しました。

先ほど述べたようにペットを家族の一員とする考えが広まったことによりペットの供養や埋葬の程度、家族の思いはより強まっているようです。以前は私有地への土葬もありましたが現在は手厚い弔いとしてペット霊園の納骨堂への納骨や、個人所有の墓地、合同墓地への埋葬が増加しています。そのほかに散骨、樹木葬、人とペットが入れるお墓への埋葬もあります。

お坊さんからカブトムシのお墓まであることを聞き、可笑しさとともにいろいろな愛情があることを実感しました。

ペット骨壺×FORZEAS でできること・実現したいこと

ペットとFORZEASの可能性を引き出しアイデアをより具体的にしていく必要があります。命・資源をキーワードとして今あるペット葬の課題やできたらいいなということを書き出し循環という視点からピックアップしてみました。

循環① 想い

“いつまでも一緒”

高齢社会の今日、ペットの飼い主も高齢者であるケースは非常に多いです。独り身や交流の減少の中大きな心の支えであったペットを失う悲しみ、喪失感は計り知れません。死んでしまった後も愛犬、愛猫に会いたい、一緒にいたいと思う気持ちは強く残るでしょう。しかしペット霊園を含めお墓は気軽に会いに行けるような立地、距離にない場合も多く、そのような想いを抱えた高齢者にとっては大きな障害であると言えます。いつも愛する家族=ペットとともにある安心感を骨壺によって実現したいです。

高齢社会の今日、ペットの飼い主も高齢者であるケースは非常に多いです。独り身や交流の減少の中大きな心の支えであったペットを失う悲しみ、喪失感は計り知れません。死んでしまった後も愛犬、愛猫に会いたい、一緒にいたいと思う気持ちは強く残るでしょう。しかしペット霊園を含めお墓は気軽に会いに行けるような立地、距離にない場合も多く、そのような想いを抱えた高齢者にとっては大きな障害であると言えます。いつも愛する家族=ペットとともにある安心感を骨壺によって実現したいです。

循環② 命

“死”を新たな”生命”へ

ペットの“死”を喪失ではなく新たな生命への“継承”とし終わりなき命の循環を可能にしたいです。

ペットの“死”を喪失ではなく新たな生命への“継承”とし終わりなき命の循環を可能にしたいです。

循環③ 資源

廃棄物の削減

先ほどの骨壺についての説明で述べたように骨壺は長い間納骨堂に納められているにもかかわらず処理する際は不燃ゴミとして新しい資源に生まれ変わることなく廃棄されます。土に還る骨壺で資源の循環を促進したいです。

先ほどの骨壺についての説明で述べたように骨壺は長い間納骨堂に納められているにもかかわらず処理する際は不燃ゴミとして新しい資源に生まれ変わることなく廃棄されます。土に還る骨壺で資源の循環を促進したいです。

ペット骨壺の概要を考える

想い・命・資源の循環を実現する骨壺です!

新たな命を生み出すためには

生命の循環を実現する方法は樹木葬からヒントを得ました。近隣の墓地へ伺ったところ樹木や花々を墓標とし埋葬する樹木葬への関心は高まっているようです。僕は草花を一つの骨壺に対し一つ植えていくことで死から新たな生命への再生を実現できると考えました。

家庭・想いに合わせたデザインを

骨壺は種子型・苗木型の2種類です。

庭がない家庭やマンションの方はプランターなどの小さいスペースに種を組み込んだ骨壺を埋葬することでペットの眠る場所からお花や草が咲いてきます。大きな樹木で生茂る緑やペットの存在を感じたいという家庭は苗木を組み込んだ骨壺を埋葬し木々の成長を感じることができます。

庭がない家庭やマンションの方はプランターなどの小さいスペースに種を組み込んだ骨壺を埋葬することでペットの眠る場所からお花や草が咲いてきます。大きな樹木で生茂る緑やペットの存在を感じたいという家庭は苗木を組み込んだ骨壺を埋葬し木々の成長を感じることができます。

ペットとの絆を感じられるためには

より強く自分のペットのような安心感・絆を感じてもらうには愛犬、愛猫の見た目を再現することが効果的だと考えました。スキャナーと3Dプリンターの強みを掛け合わせることで生前の元気な姿を骨壺という形で再現することが可能となるのではないでしょうか。

モデリングしてみます

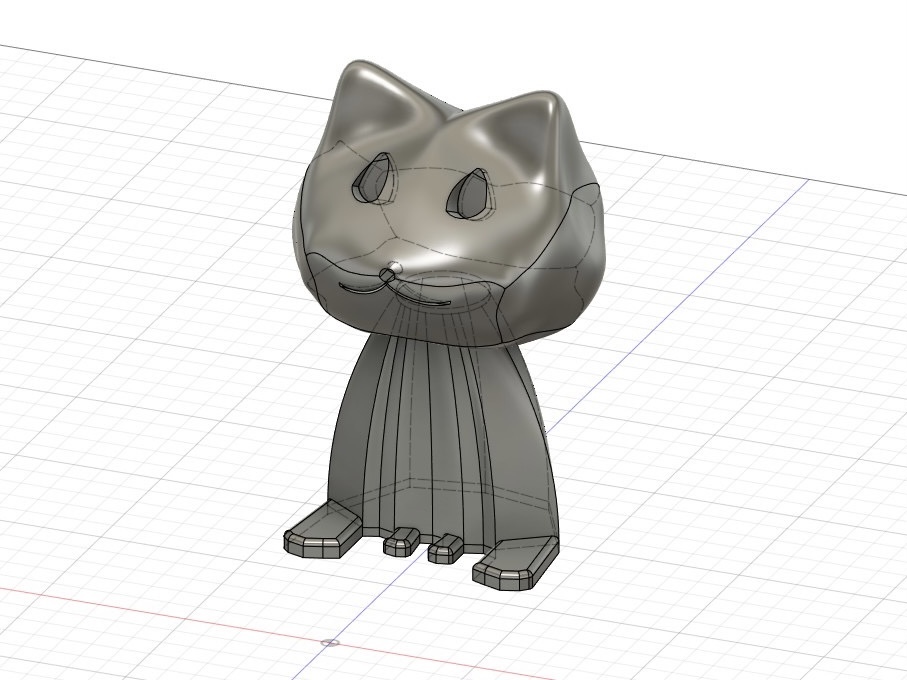

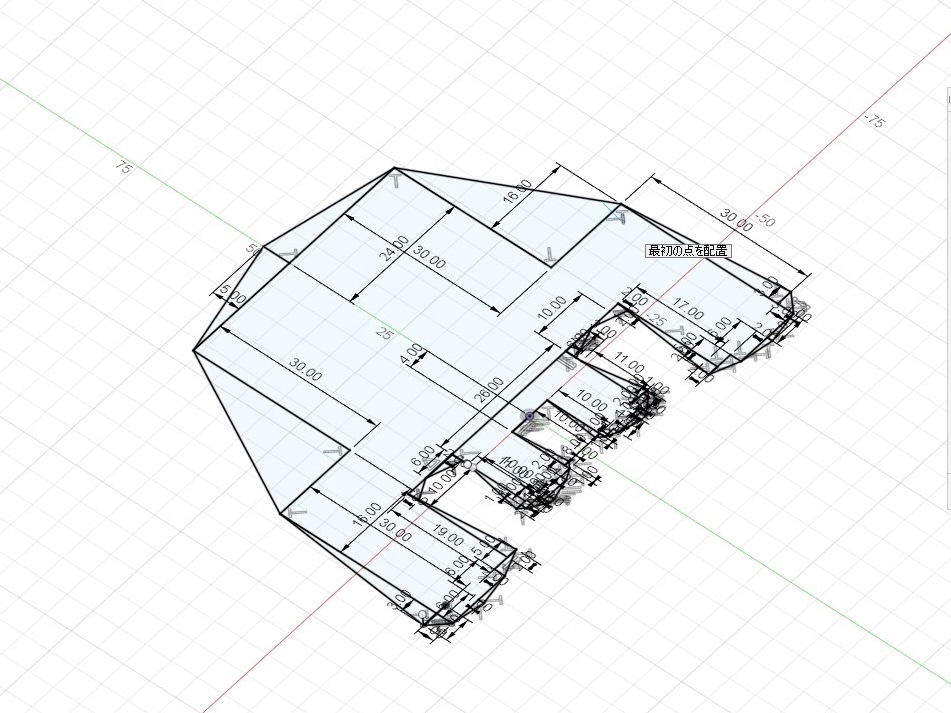

試作品は僕が猫を飼っていることから猫の形で作ることにしました。苗木型と種子型にわけ外形を決め 以下の4つを意識しモデリングしていきます。Fusion360を使います。

- 組み立てのパーツの簡易化

- FORZEASの苦手とする角がない形状

- お骨を収納できるスペースの確保

- 土へ識しモデリングに取り組みます。

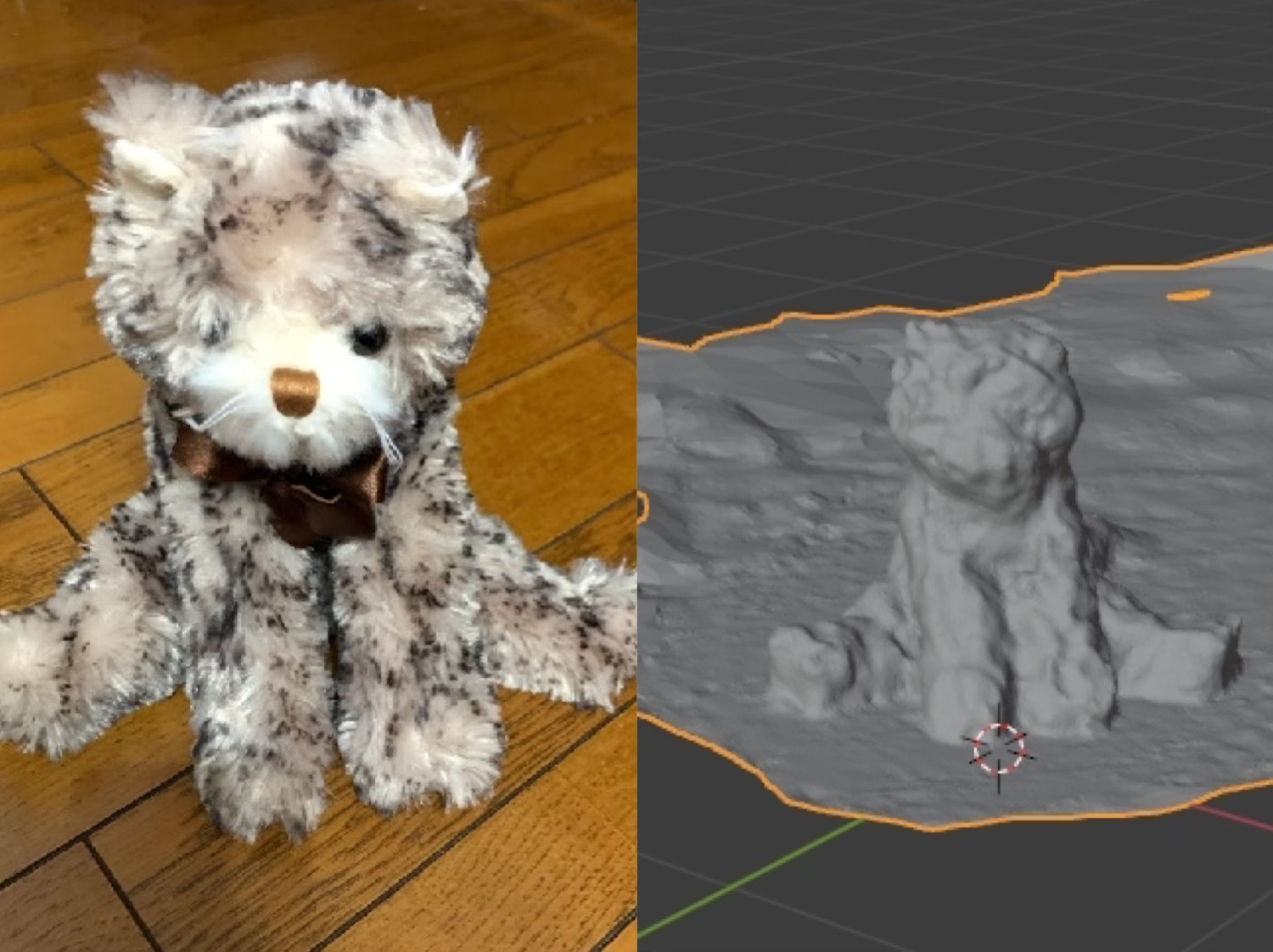

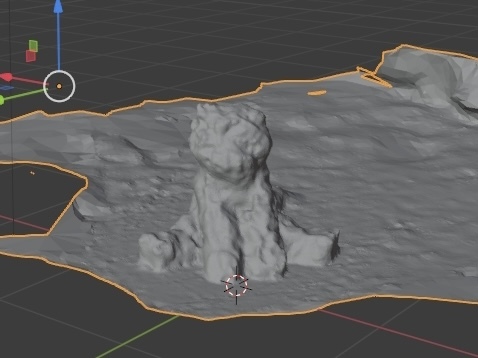

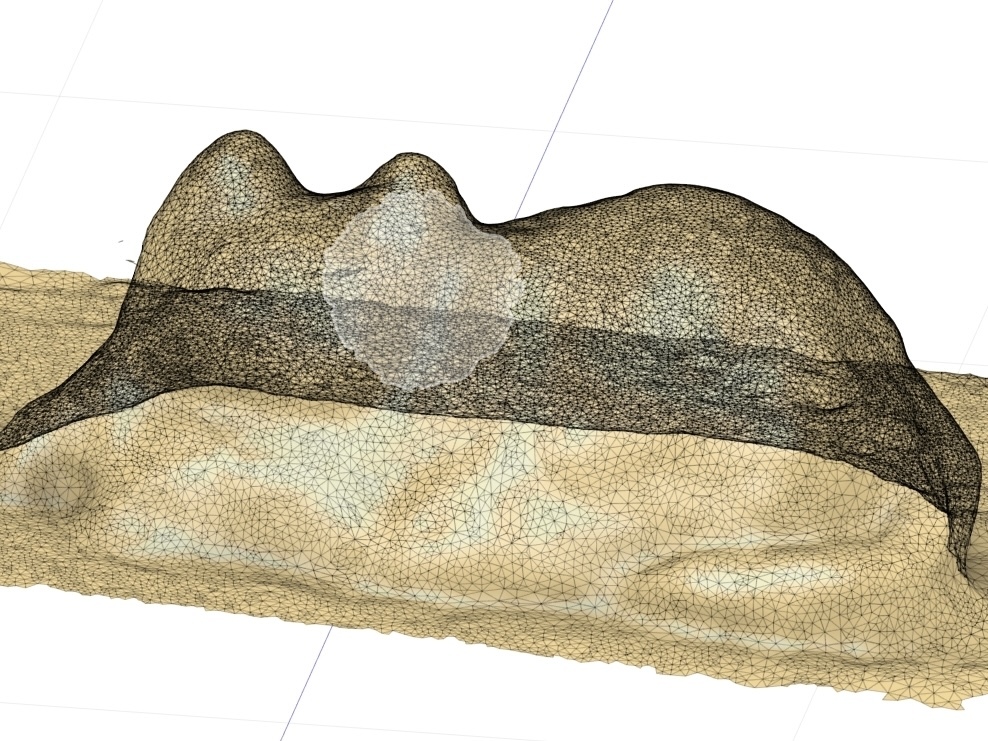

種子型 -試行1-

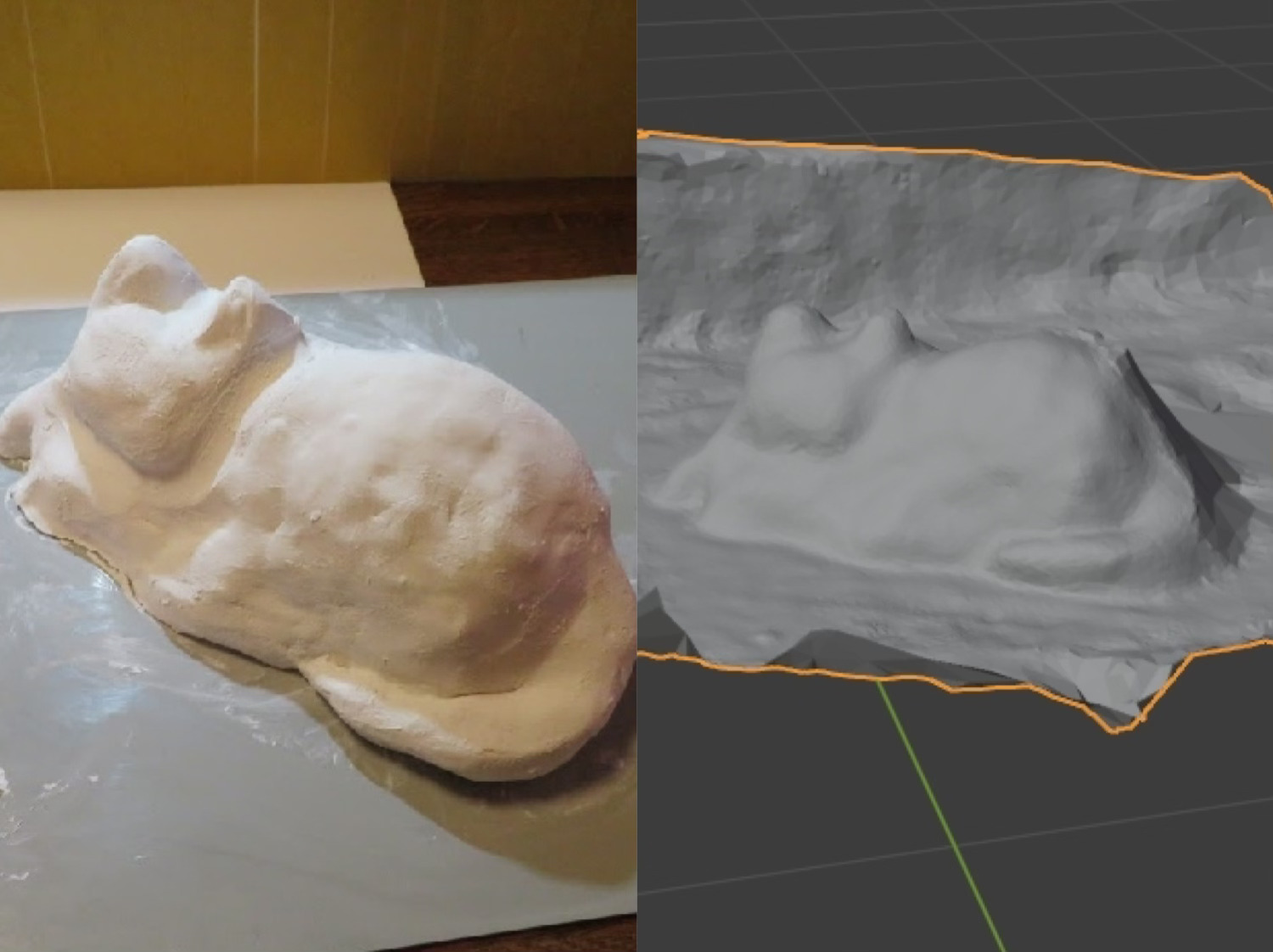

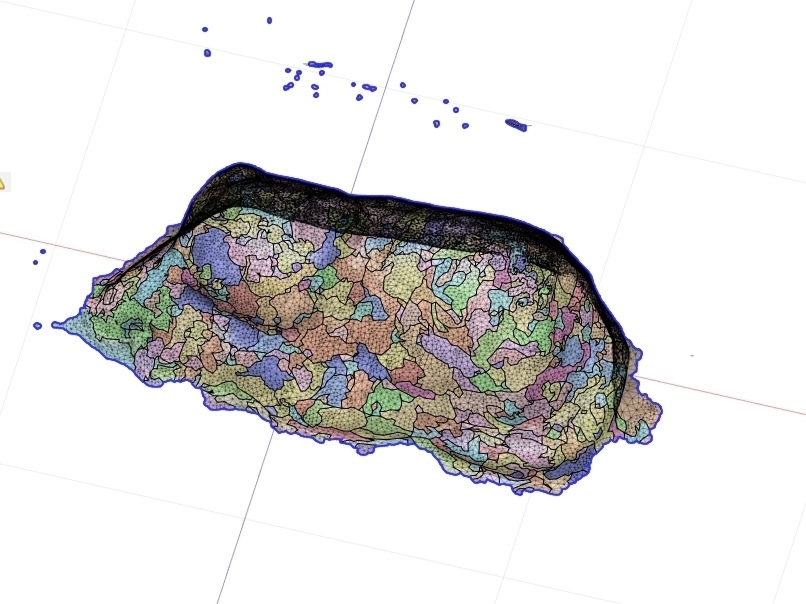

目標は生前のペットの姿を再現し唯一無二の骨壺を作成することです。です から毛並みがあり、かつ写真撮影の行いやすいネコのぬいぐるみをデータと してモデリングします。 フォトグラメトリによりぬいぐるみを3Dに落とし込むためにとmeshroomい うアプリを使用しました。ありとあらゆる角度から向いぐるみを撮影していきます。

形として捉えることはできましたが、毛並みが凹凸となって現れたことによ り毛の流れや目の窪みなどの細部を正確に出力することができませんでした。 何度か試行しました現段階でなかなかそれぞれのペットの個性や種を正確に 再現することは難しいようです。 今後の課題として定義します。

形として捉えることはできましたが、毛並みが凹凸となって現れたことによ り毛の流れや目の窪みなどの細部を正確に出力することができませんでした。 何度か試行しました現段階でなかなかそれぞれのペットの個性や種を正確に 再現することは難しいようです。 今後の課題として定義します。

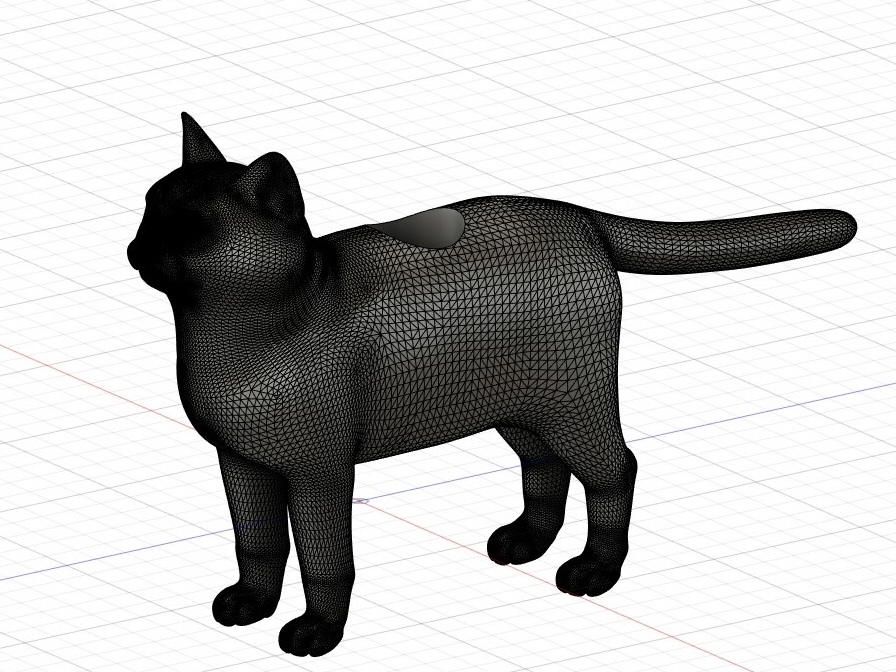

種子型 -試行2-

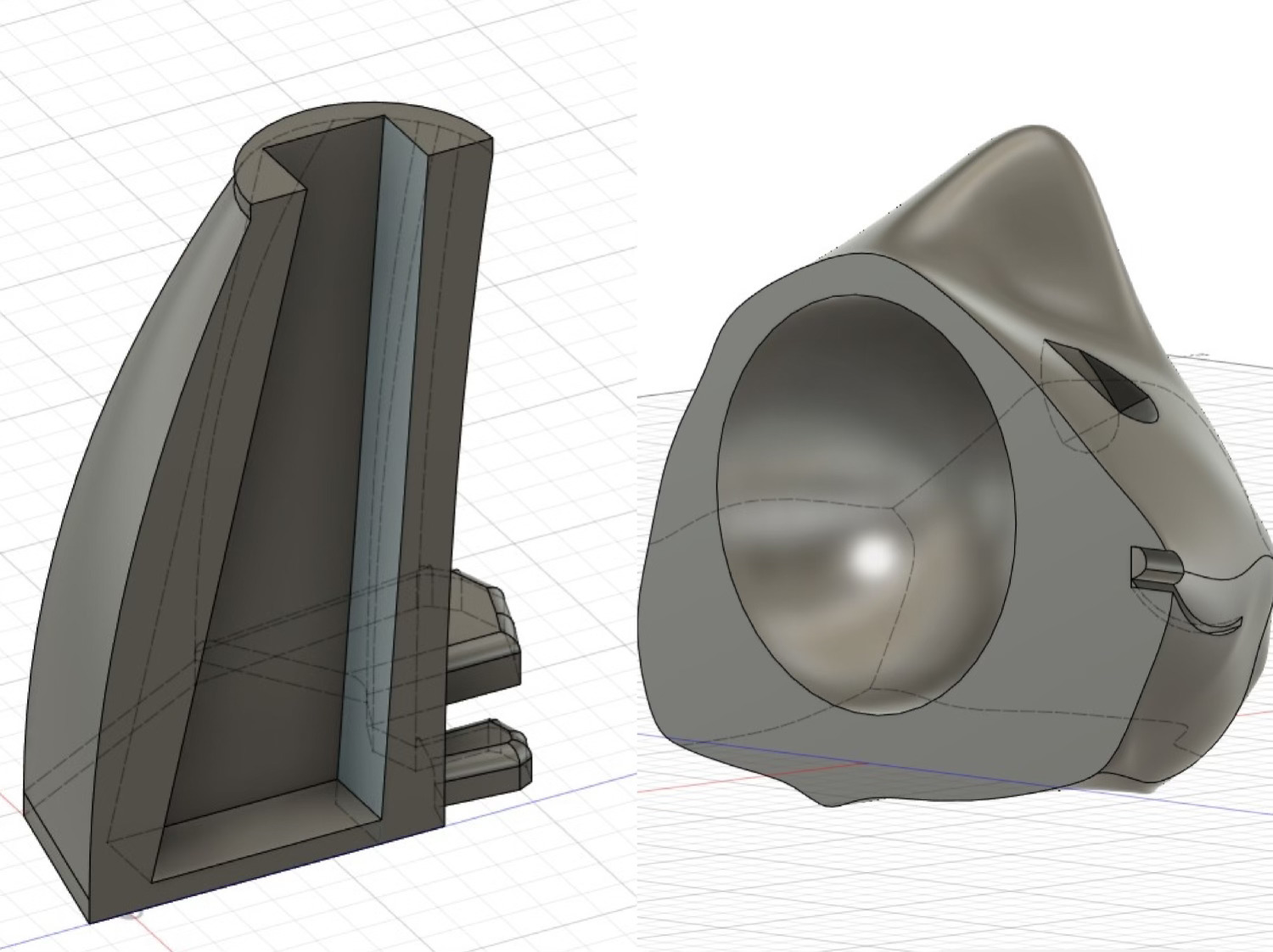

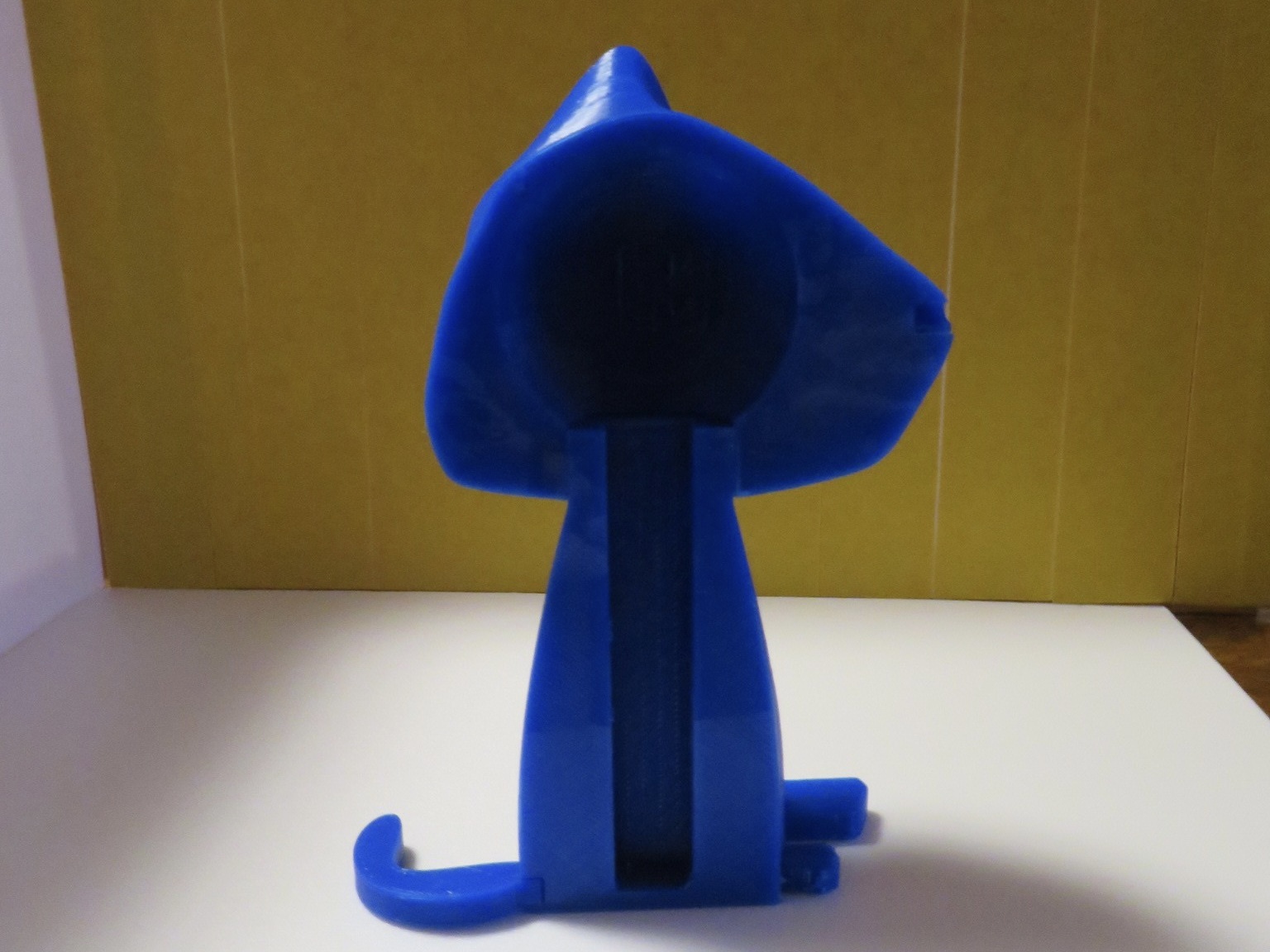

一から猫型の骨壺をモデリングしていくことにします。座ったポーズで作成しました。胴体部分をまっすぐな円柱型にすることで外径と収納部の内径の差を減らし素材の無駄を削減し、収納部の容量を広く確保することができました。また、底面積が小さいため狭い場所や複数個埋葬する際に活きてくるポイントであると言えます。頭部、胴体、尻尾に分割し3パーツでプリントします。

苗木型 -試行1-

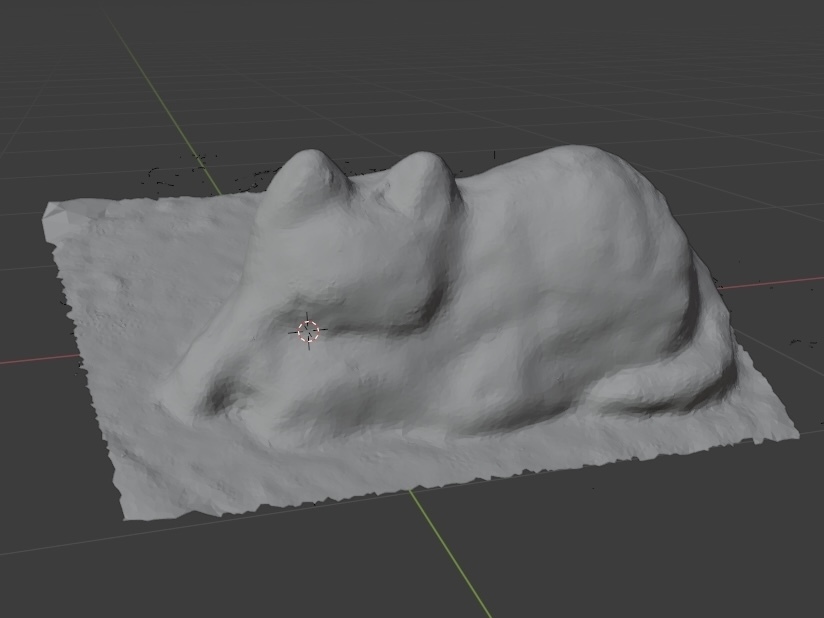

スキャンの環境構築が難しく毛並みや凹凸の曖昧な形状の再現は難しかったことをうけ、粘土で寝転んだ猫を作成しCADへの取り込みを試みました。

何度か形状を練り直しましたが部位間の溝や目などを再現することができませんでした。また、胴体部の体積が意外に浅く苗木のスペースが確保できない様です。

何度か形状を練り直しましたが部位間の溝や目などを再現することができませんでした。また、胴体部の体積が意外に浅く苗木のスペースが確保できない様です。

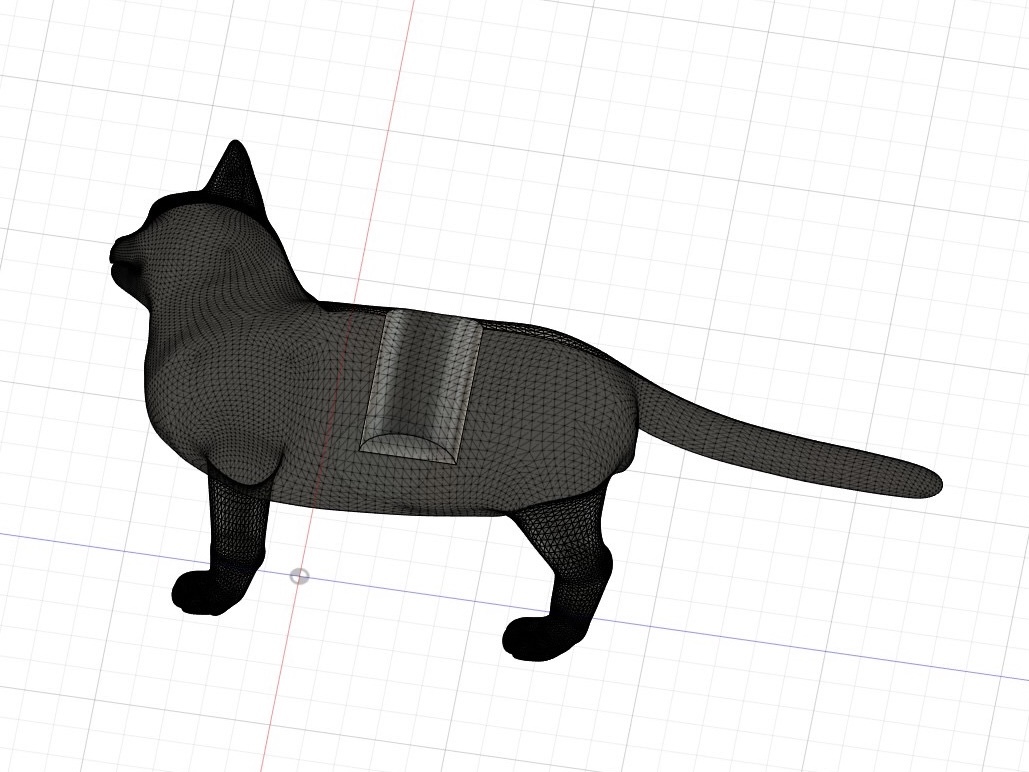

苗木型 -試行2-

種子型同様今回に限ってはスキャンを見送ることとします。猫のオープンデータを用いて骨壺をモデリングしました。試行1を改善しお腹の厚みが広く苗木とお骨を収納する十分なスペースを確保したデザインの猫です。モデルの上部に苗木用のスペースを確保し、分割します

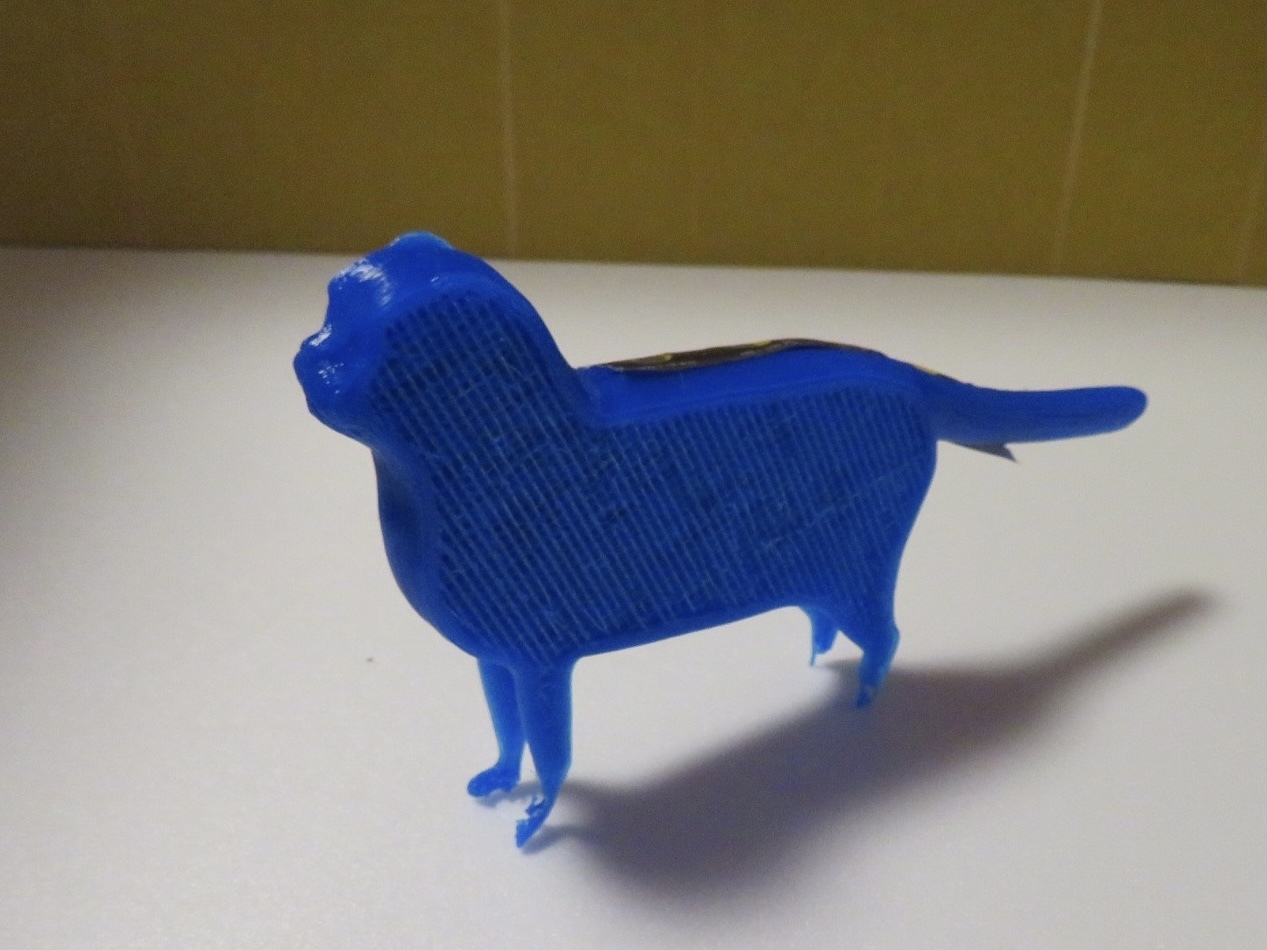

プリントしていく

猫の形状を3Dプリントしていく際、CADデータに修正を加え何度も試行を重ねる必要があると考えました。しかしながらFORZEAS は量が限られているとともに普段使用する物理部のプリンターのノズルが新素材に対応していません。そこで形状の修正段階は普段使用しているPLA樹脂青色)で試行し安定したのちにFORZEASで作成していくことにしました。

- 素材 PLA樹脂 / FORZEAS

- 機器 MUOH MF1000 / Ender 3 Pro

種子型3Dプリント

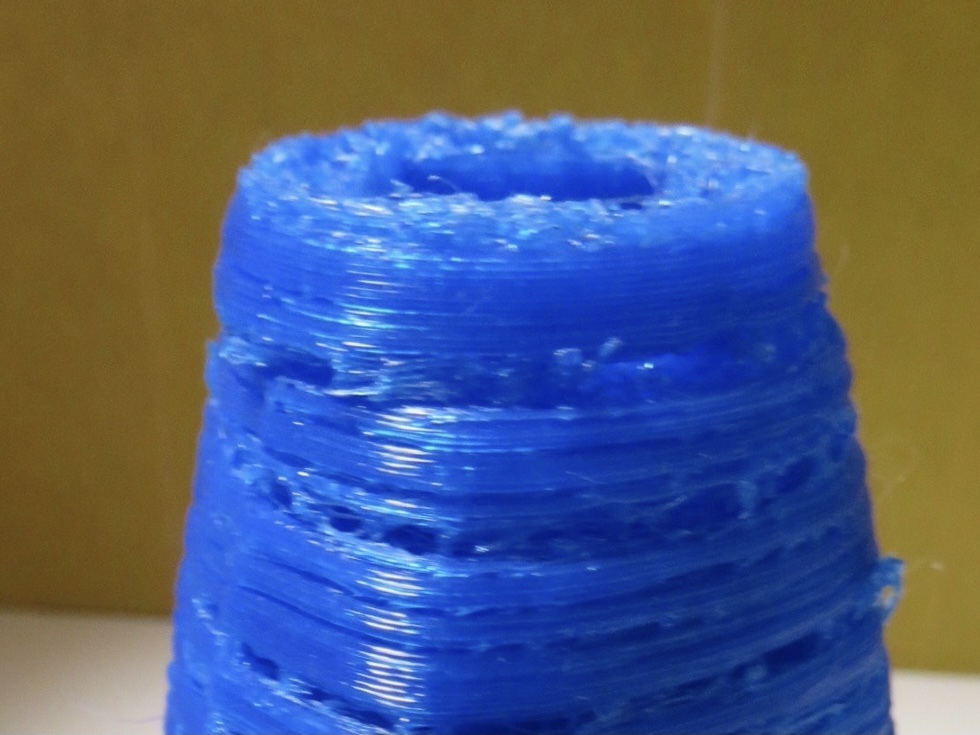

試行1(PLA樹脂)

胴体の上に行くにつれ層の目が荒くなり亀裂のような物が確認されました。

改善

パーツが縦方向に長すぎたことが不安定な出力を引き起こしたと考えます。そこでプリント時のパーツの高さを低くするために胴体部分を縦に切断し、切断面を底面として横向きにプリントしていけるようCADデータを修正しました。頭部部分も同等に修正します。切断したことにより結合するための凹凸が必要となります。胴体部分に凸を追加し頭部の凹で固定できる仕様にしました。

試行2.3(PLA樹脂)

プリンターの故障により二回の試行ともに途中でプリントが止まってしまいました。こういうことにも冷静に対処していきたいです。

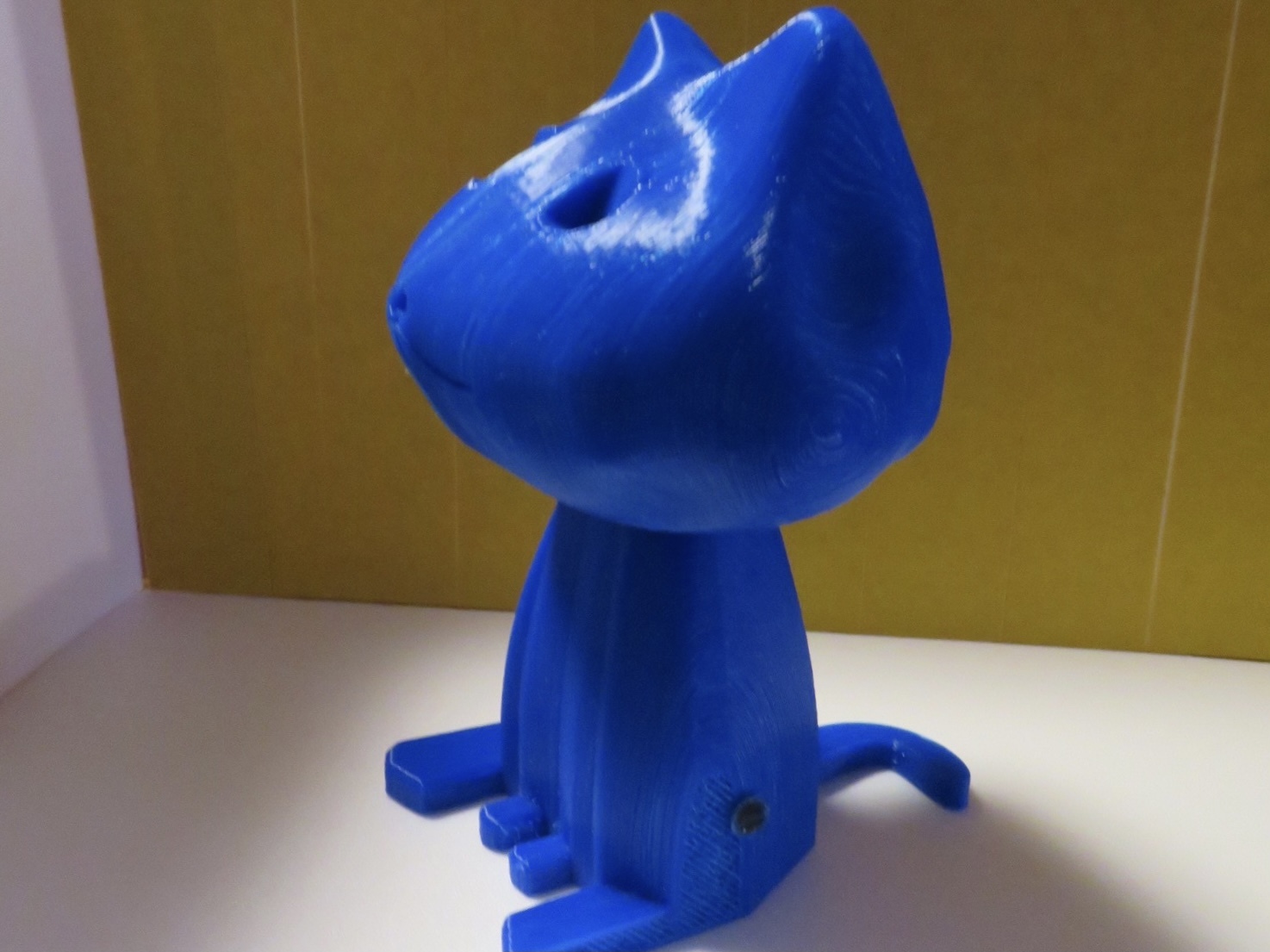

試行4(PLA樹脂)

改善後、亀裂なく綺麗に出力することができました。耳から顔、目の窪みの曲線も滑らかで美しく、胴体部と頭部の結合もぴったりでとても嬉しいです

ここで問題が・・・

大きな問題に気づきました。このままだと猫の中の種は発芽できない可能性が高いです。僕は当初土に還る素材と植物の生命力に期待するあまり無理な設計をしてしまっていたのです。骨壺という異質な空間では過湿や空気不足により発芽条件を満たしません。なるべく短期間で分解できる様に頭頂部の厚みを工夫しましたが発芽後の成長を妨げてしまう可能性が高いでしょう。また深すぎる位置からでは芽が出ることができません。

現段階では頭部に小さく凹みをつけ種を置くスペースを作るか、骨壺に種を取り込む事を諦め埋葬場所の上部に別途種をまくなどの解決策が考えられます。

しかしこれらの策に満足できません。今回は植木型の完成を目標とします。。

苗木型3Dプリント

試行1(PLA樹脂)

種子型の施行の際にはプリンターの故障でしたが、今回の試行では素材であるPLA樹脂が印刷中に足りなくなってしまいました。

本来は素材を取り寄せもう一度プリントすべきですが、この三点からFORZEASを使ったステップへ移行したいと思います。

- 今回の苗木型猫はオープンデータであり設計自体に大きな不備が見受けられないこと

- プリントできている部分の形状が安定していること

- 種子型で成功した胴体パーツの高さ(厚み)と比べ苗木型のパーツの厚みが薄く高さによる失敗の可能性が低いこと

試行2(FORZEAS)

ファブラボ関内にて3Dプリントしました。 FORZEASのプリントに移ることに若干の不安もありましたが無事に出力することがでました!完成です!ほっとしました・・・多少の反りと印刷時のインフィル構造部のフィラメントの跳ねが気になります。

少し遊びごごろで、僕の飼っている猫の名前をレーザーで刻印してみました! プリントの条件をメモし今後に活かします。

インフィル 10%・ライン構造

ファン 100%

ノズル 190℃

ベッド 0℃

スピード 30mm/s

サポート有り

少し遊びごごろで、僕の飼っている猫の名前をレーザーで刻印してみました! プリントの条件をメモし今後に活かします。

インフィル 10%・ライン構造

ファン 100%

ノズル 190℃

ベッド 0℃

スピード 30mm/s

サポート有り

イメージはこんな感じ

実際に苗木をはめて土に埋葬するとこんな感じです!今回は縮小バージョンなので小さい葉っぱですが実際はある程度の苗木をはめられる想定です。

“ALWAYS”に込めた想い

愛するペットとずっと一緒にいたい。いつまでも家族の絆、想いを継承していける骨壺を作りたい。そんな想いから”ALWAYS”と名付けました。

庭を眺めると力強く根をはり青々しい緑がいつも私たちのそばに・・・

小さな家族は新たな生命として生まれ変わりこれからも私たちと共に・・・

そんな未来をALWAYSで実現したいです。

庭を眺めると力強く根をはり青々しい緑がいつも私たちのそばに・・・

小さな家族は新たな生命として生まれ変わりこれからも私たちと共に・・・

そんな未来をALWAYSで実現したいです。

“ALWAYS”の可能性

ALWAYSを無事に作り上げることができました。しかしまだまだ満足していません。ALWAYSには伸び代しかありません。今回の試行で得た気付きや改善点を踏まえ今度のやるべきことをまとめてみます。

改善点

現段階では1種類の形の猫しか試作できていません。目標は各家庭のペットの特徴(毛並みや風貌など)を再現しペットが死んでしまった後も家族の絆をオンリー1の骨壺で紡ぐことです。そのためにスキャナーの性能を上げラグなく3DCADに落とし込む必要があります。また、生分解性塗料を用いて個々の色味、柄を再現することで愛おしさが増すと考えます。

種子型に関しては種の発芽を妨げない構造を研究していきたいです。

苗木型は今回分かったFORZEASのクセを分析し反りと跳ねを減らせる環境を構築したいです。また、接続部分の設計を見直す必要があります。切断面に凹凸を作り接着剤を使わずとも接続を可能にしなければなりません。

種子型に関しては種の発芽を妨げない構造を研究していきたいです。

苗木型は今回分かったFORZEASのクセを分析し反りと跳ねを減らせる環境を構築したいです。また、接続部分の設計を見直す必要があります。切断面に凹凸を作り接着剤を使わずとも接続を可能にしなければなりません。

ALWAYSで循環型社会を実現するために

社会に変化をもたらすためには一人の小さな意識が集団の意識、社会の意識へと拡大していく必要があります。そして”骨壺”で循環型社会を実現するためにはこのALWAYSが人々に普及し、社会問題に問題提起する意識が芽生えなければなりません。

僕はALWAYSの改良を重ね命と資源の循環を可能にする魅力ある製品として社会に送り出すことで肥沃な大地と人々の笑顔弾ける社会を実現できると考えます。

僕はALWAYSの改良を重ね命と資源の循環を可能にする魅力ある製品として社会に送り出すことで肥沃な大地と人々の笑顔弾ける社会を実現できると考えます。

最後に

学べたこと

最初にFORZEASという素晴らしい材料を知った時には、どんなことが実現できるのだろうとワクワクしました。しかしいざ取り掛かってみると、様々な困難が待ち受けていました。今まで使ってきた3DプリンターではFORZEASが使えず、DMM、秋葉原の電気街のお店に何度も相談し全てのお店で使用を断られてしまった時は本当に途方にくれました。ファブラボ関内でプリントを終えた時の安堵は今後も記憶に深く刻まれるでしょう。今回の経験から諦めず一つ一つ解決していく力を培えた様に感じます。そして僕の3DCADへの愛はより一層強まりました。

言葉の"背景"

循環型社会やSDGsなどの言葉は僕たちの日常に溢れています。ですが人々はそれらの言葉の”表面”しか知らないのではないでしょうか。資源を循環させるという遥か昔から行われてきた”当たり前”を改めて叫ばなくてはいけなくなった背景、今社会が抱える課題、そして私たちがすべきこと、できること。僕はこのコンテストでそれらを深く考えることができました。