コロナ禍と僕

鎌倉学園高等学校2年の滑川寛です。

高1の終業式も行われないまま、突然の臨時休校・春休みが始まり、5月ぐらいからオンライン授業をへて、通常授業に戻りつつある今日この頃。鎌倉にも観光客が戻りつつあります。

外に出ることを自粛するようになり息苦しかった反面、ZOOMを使った授業や、オンライン部活、また課外活動まで、色々なことが家の中で行わなれ、家にいながらでも周りとつながれることに少し感動したりもしました。

結局コロナ禍(=非日常)を体験し、何を感じ・何を思ったのか。このFAB 3D CONTESTを通して考えていきたいと思います。

コロナ禍のことについて考えてみる

コロナ禍のオンライン〇〇 ~授業~

学校が臨時休校になり、Google Classroomでの課題配信やZoom・Meetを使ったオンライン授業を行うようになりました。

休校中に、先生からの配信や授業がとても一方通行であると感じました。教室であれば、手を上げたり、質問したりと、相互な会話や動作がありますが、オンライン授業だとスライドを説明するだけだったり、プリントの解説だったりと、ただただ聞くだけのものが多かった印象です。

もしわからないところがあったとしても、なかなか質問しにくいとも感じました。

コロナ禍のオンライン〇〇 ~部活~

部活動もオンラインで行うようになりました。

僕は、ESSという英語の部活に入っています。

"Connect the World Again by Education"というプロジェクトをはじめました。

Zoomを通して、日本のこと(折り紙や鎌倉・料理)を外国人に伝えるという活動を、毎週行っています。

自粛を求められるなか、こうして新しいつながり。ましてや、国外と関われて、なんだか嬉しいし、楽しいです。

「コロナ」と言われたら・・・

「コロナ」と言われた時に、思い浮かぶものはオンライン授業・部活だけではない。ニュースでよく耳にした医療従事者の方の話や、夜の街での感染拡大など、色々な出来事が浮かびます。

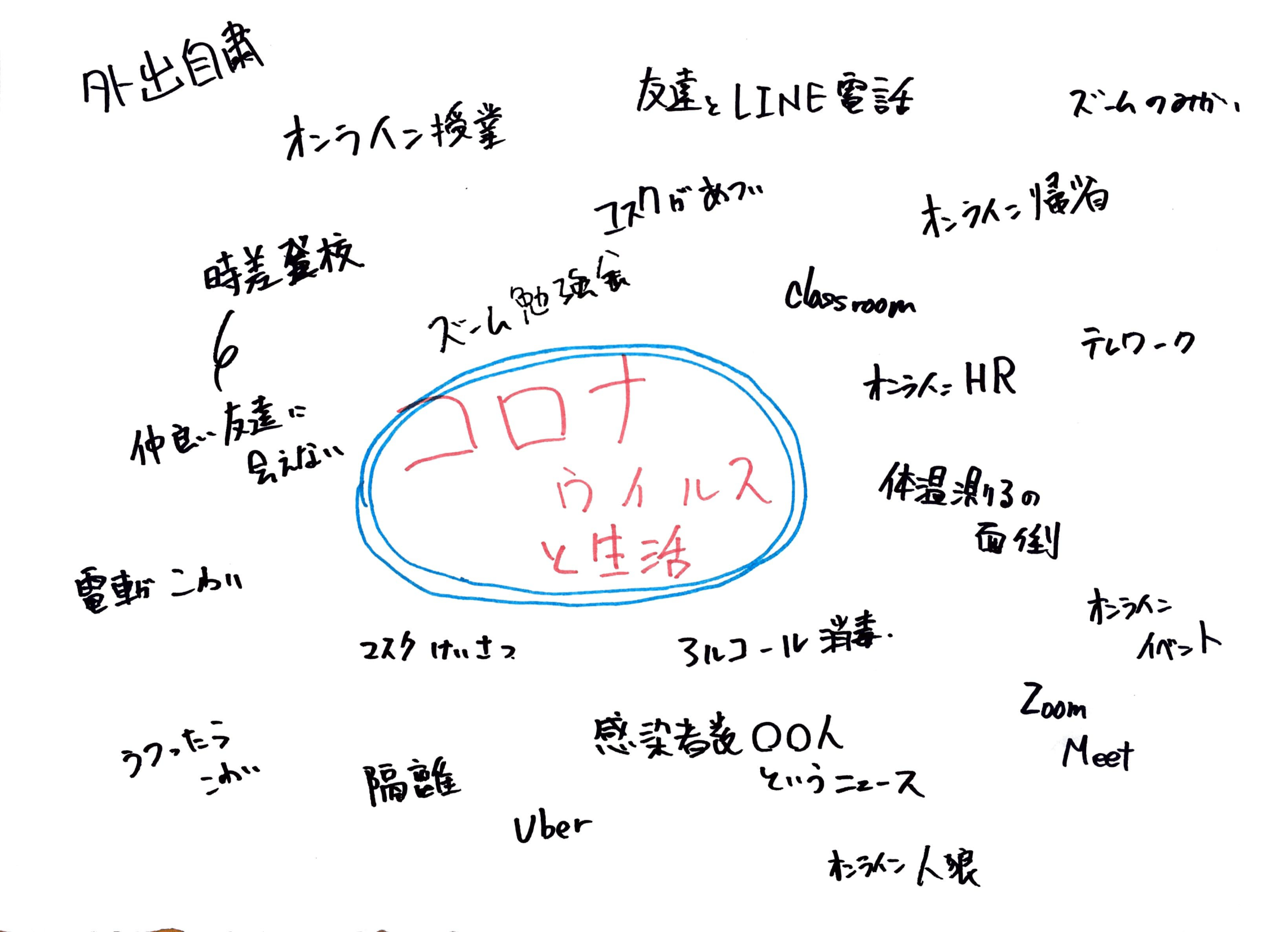

僕が思いついた「コロナウイルスと生活」について書き出してみました。

僕が思いついた「コロナウイルスと生活」について書き出してみました。

分類してみる

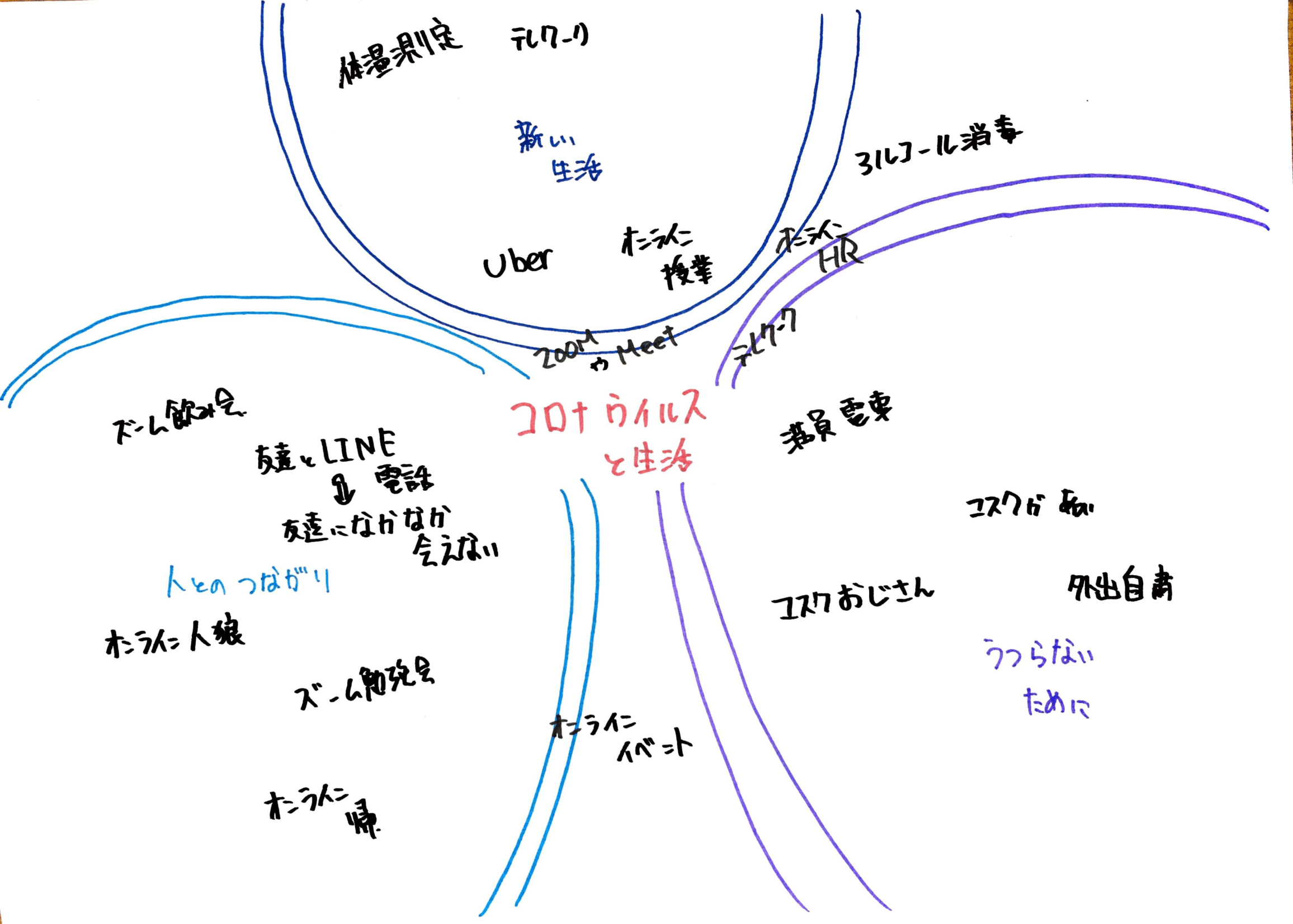

書き出してみて、大きく分けて3つ。「うつらないためのこと」「人とのつながり関すること」「新しい生活」に分けられました。

この分類から、新しい生活や感染防止のために、「人とのつながり」を求めいたということが見て取れました。確かに、リアルな学校という場がなくなり、ただただ課題や授業動画が送られてくるだけで、友達との交流の時間が減っていました。また、外出や対面での会話を自粛するようになり、人と話す機会はなくなりました。

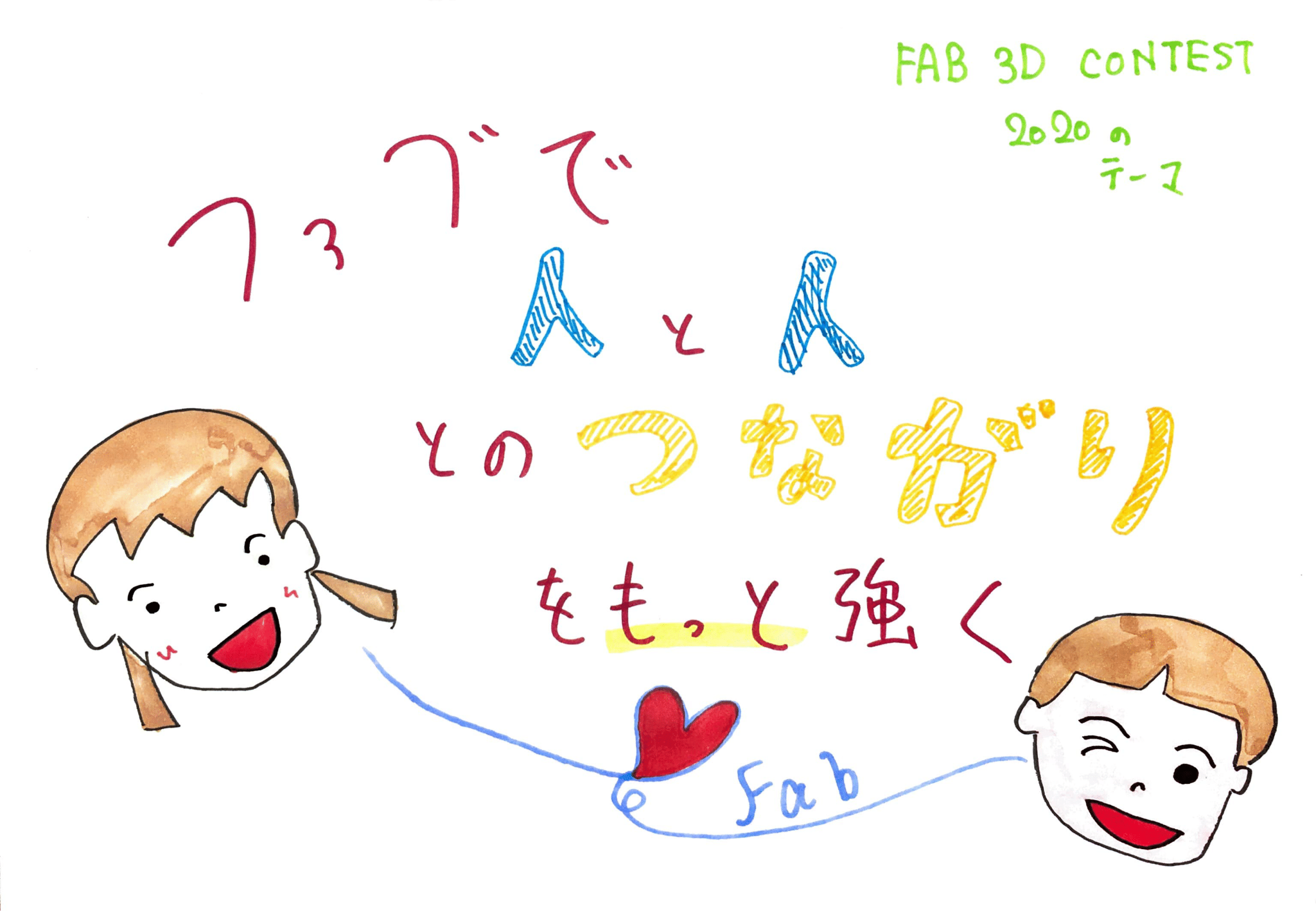

「ファブで人と人とのつながりをもっと強く」

先程の通り「コロナ」と言われて沢山のことが思いつきました。

外出自粛が少しずつ緩和され始めた今、僕の学校ではオンライン授業ではなく、学校というリアルな場での授業に変わってきています。

しかしそんな中でも、まだ分散・時差登校などなるべく「人と人とが会わないよう」にされいてます。また、オンライン帰省など、「会いたいのに会えない」状況が続いています。

僕のFAB 3D CONTEST 2020のテーマ。それは「ファブで人と人とのつながりをもっと強く」です。コロナは今後何年も僕たちの生活にあり続けるでしょう。だからこそ、「つながり」を大切に、ファブでまちの皆を笑顔にするツールを考えます。

オンラインとオフラインの違いって何だろう?

現状のオンラインでのつながりには物足りなさをとても感じます。この「物足りなさ」は何なのか? オンラインとオフラインでの「つながり」の違いを考えながら見つけていきます。

手を伸ばせない点

オンラインで友達に数学の質問をした際に、何ページのココの部分ってなんで?みたいなふうに、手を伸ばして指し示すことができなない点にもどかしさを感じました。

また、何かモノを見せたい時に、この部分見てよ!と言っても、同じものを持ってないとなかなか説明しづらいという問題もおきました。

タイムラグがある点

オンラインの一番の問題として、タイムラグがあげられます。話し出すタイミングが少しずれてしまったり、マイクのノイズが乗ったり。

現実世界では起きるはずがない不都合がよく起きるがゆえに、円滑なコミュニケーションを取ることができないのが、物足りないと感じる原因のひとつです。

画質が悪い点

せっかくカメラ越しに見せたいものを映したとしても、画質や光の問題から「見えない」という問題もよく起きます。

LINEで写真を送るということもしてみたけど、リアルタイムで動きを伝えることができるのがオンラインのポイントなので、画質が悪いのは不都合です。

まとめると

手を伸ばせなかったり、ラグがあったり、画質が悪くて伝えられなかったり。オンラインでは、同じ時間を共有している感はあるけれど、同じ空気やモノを共有することはできません。

オンラインなんだけど、同じ空気やモノを共有するって、矛盾している気もするけれど、コレを叶えることができれば、人と人とのつながりがグッと近くなりそう!

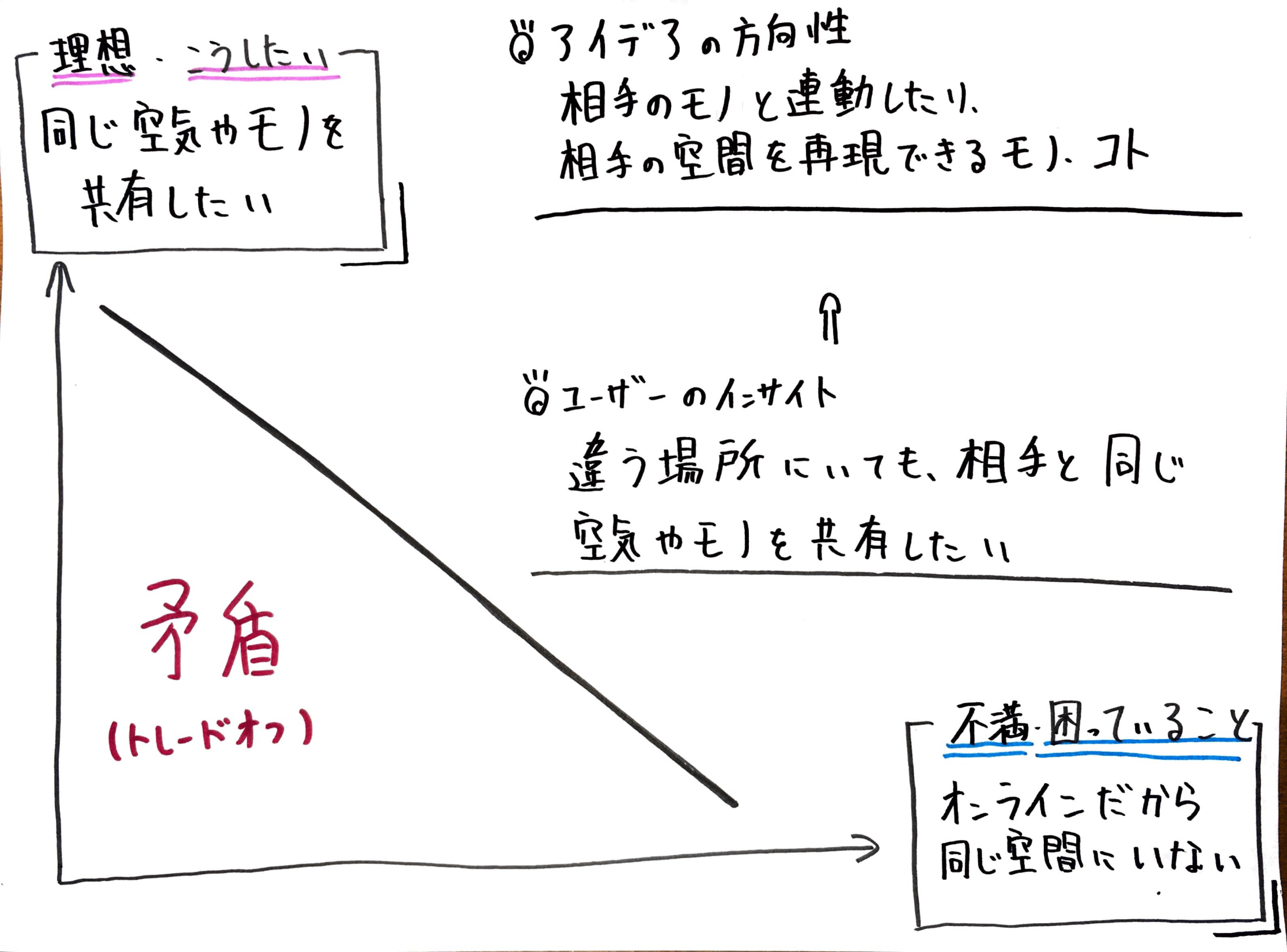

インサイトを定義

先程からの僕の思考の流れは、「デザイン思考」というアイデア発想法に従いながら考えていました。

今まで出てきた問題・ニーズを踏まえてユーザー(自分)が本当に何を望んでいることを、インサイトと呼び、デザイン思考の中で最も大事なキーワードです。

今まで出てきた問題・ニーズを踏まえてユーザー(自分)が本当に何を望んでいることを、インサイトと呼び、デザイン思考の中で最も大事なキーワードです。

「当たり前と思っている」だけど「こうしたい」のように、僕たちが本当に困っていることは「矛盾」の中に潜むことが多いです。

今回の場合、「オンラインだから、同じ空間にいない」という当たり前、だけど「同じ空気やモノを共有したい」という願望がインサイトにあげられます。

また、アイデアの方向性としては、「相手のモノと連動したり、相手の空間を再現できるモノ・コト」としました。

アイデアを考える

先程の「インサイト」をもとに、そのインサイトを解決するアイデアを考えます。

アイデアを書き出す

アイデアの方向性としては「相手のモノと連動したり、相手の空間を再現できるモノ・コト」。

インサイトを解決できそうなアイデアを、書き出してみました。

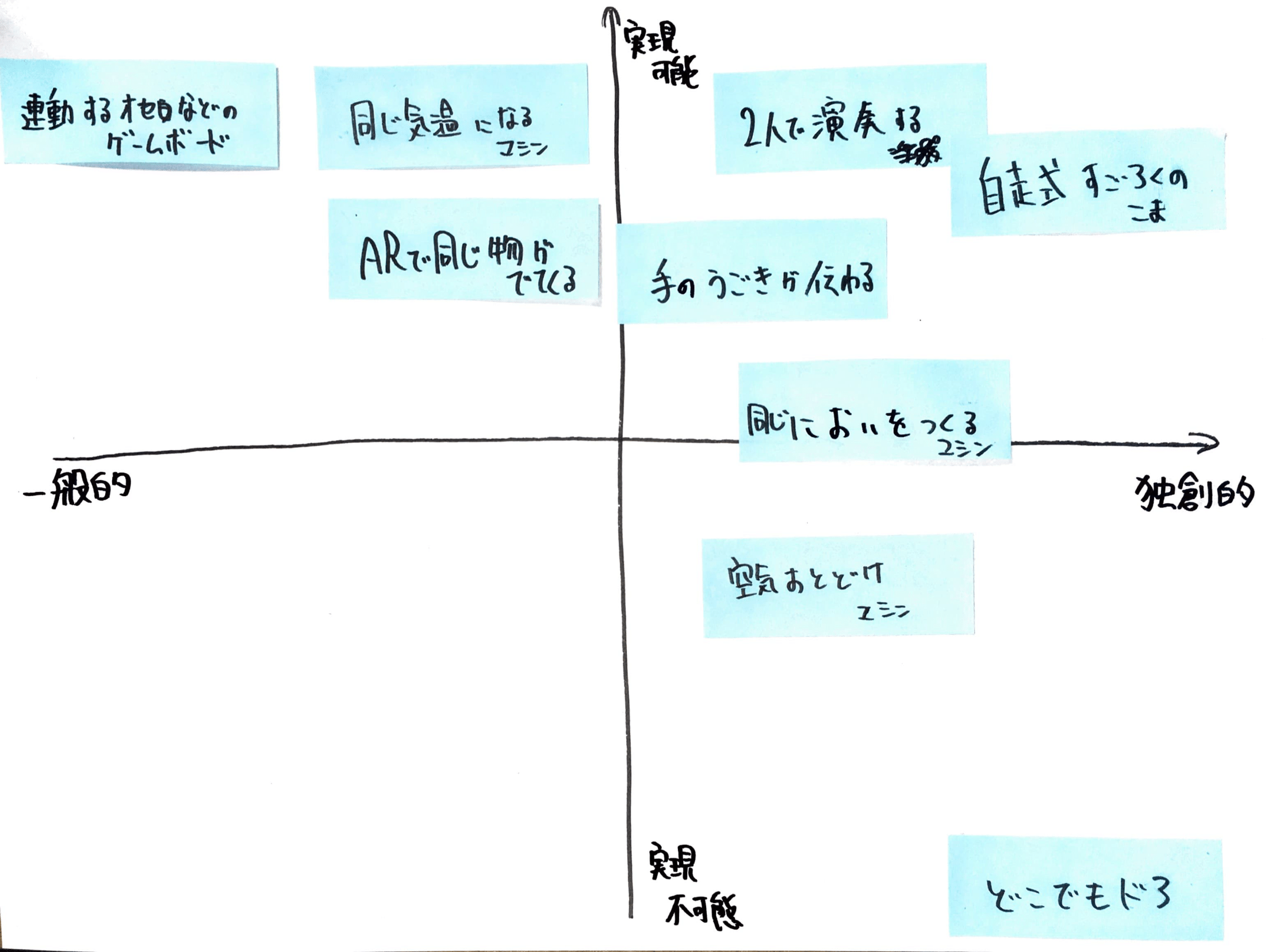

マトリクスによる整理

考えたアイデアを形にするに当たり、「どれを作るのが面白いか?」「実現可能か?」をマトリクスで整理していきます。

(どこでもドアや空気お届けマシンのように、ドラえもんの世界を作るのはなかなか難しそうです笑)

マトリクスしてみると、「手の動きが伝わるマシン」「二人で演奏する楽器」「自走式すごろくのコマ」は実現できる可能性が高く、独創的でもあるのではと分かりました。

アイデアリサーチをする

先程の3つのアイデアに対して、類似の製品やカテゴリーが似ているものはないかリサーチします。

手の動きが伝わるマシンに関しては、「リモートでお酌ができる」という製品があり、カテゴリー的には、「筋電義手」も近いのではと感じました。

自走式すごろくのコマに関しては、「ラジコン」や「遠隔探査ロボット」のように、「遠くから操作して動かす製品」に近いです。

しかし、「二人で演奏する楽器」に関しては「連弾じゃないの?」と言われるかもですが、僕のイメージしているモノは全く違います。

そこで、類似サービスが見当たらない「二人で演奏する楽器」に注目して制作を進めていくことにしました。

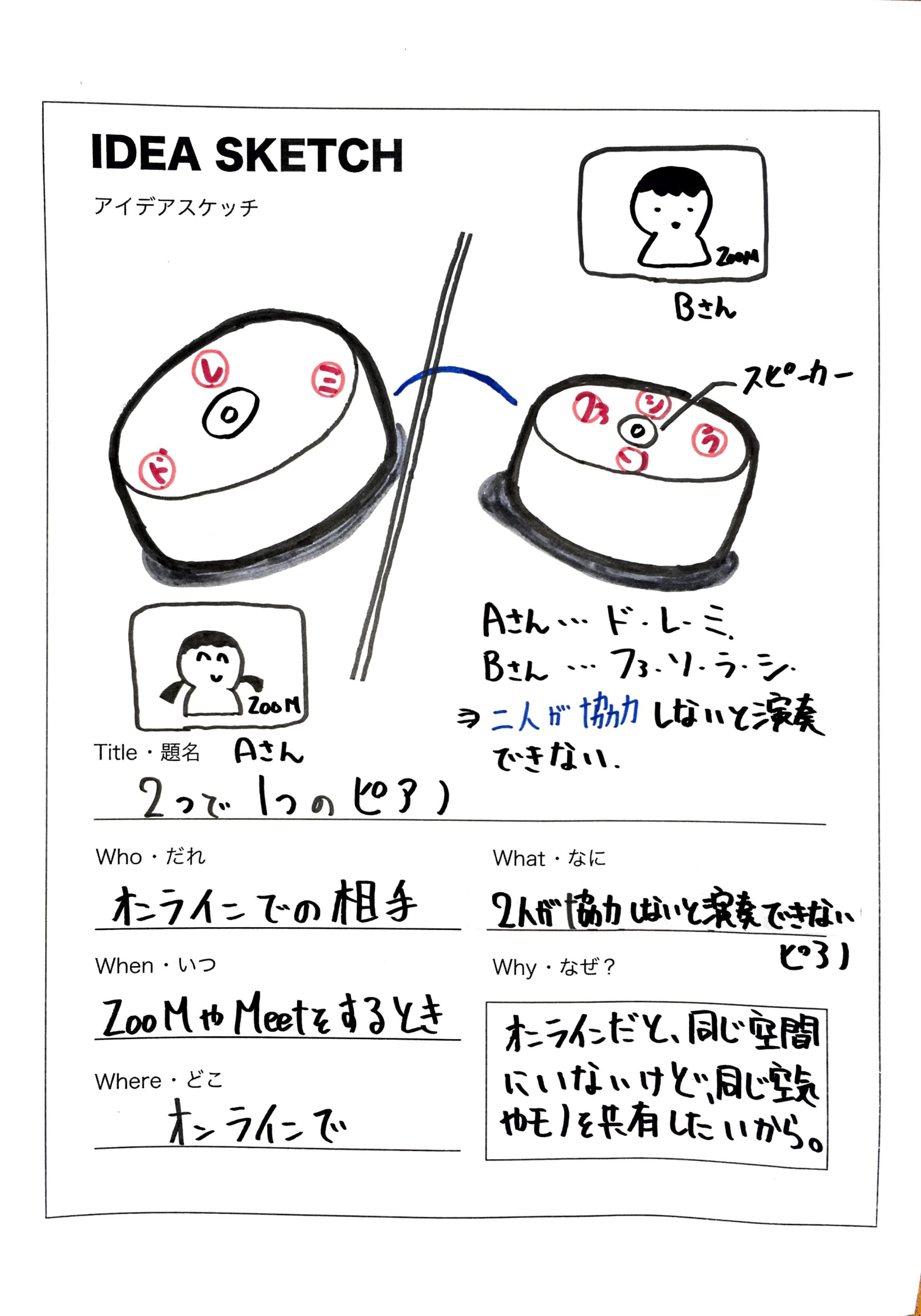

アイデアスケッチをする

「二人で演奏する楽器」とは、こんな感じです!

「オンラインの中でも、同じモノを共有したい」というインサイトのもと、それぞれ別の場所にある2つの楽器が、互いにつながることで意味をなすという新しい楽器を考えました。

画面越しの相手の動きが手元にある楽器にも反映されて、あたかも同じ空間に一緒にいるような気分が味わえる、そんなモノになったらなと思います。

プロトタイプを作ってみる

アイデアの可能性や、実際に作ることができるのかを調べるため、先程のスケッチをもとに形にしてみます。

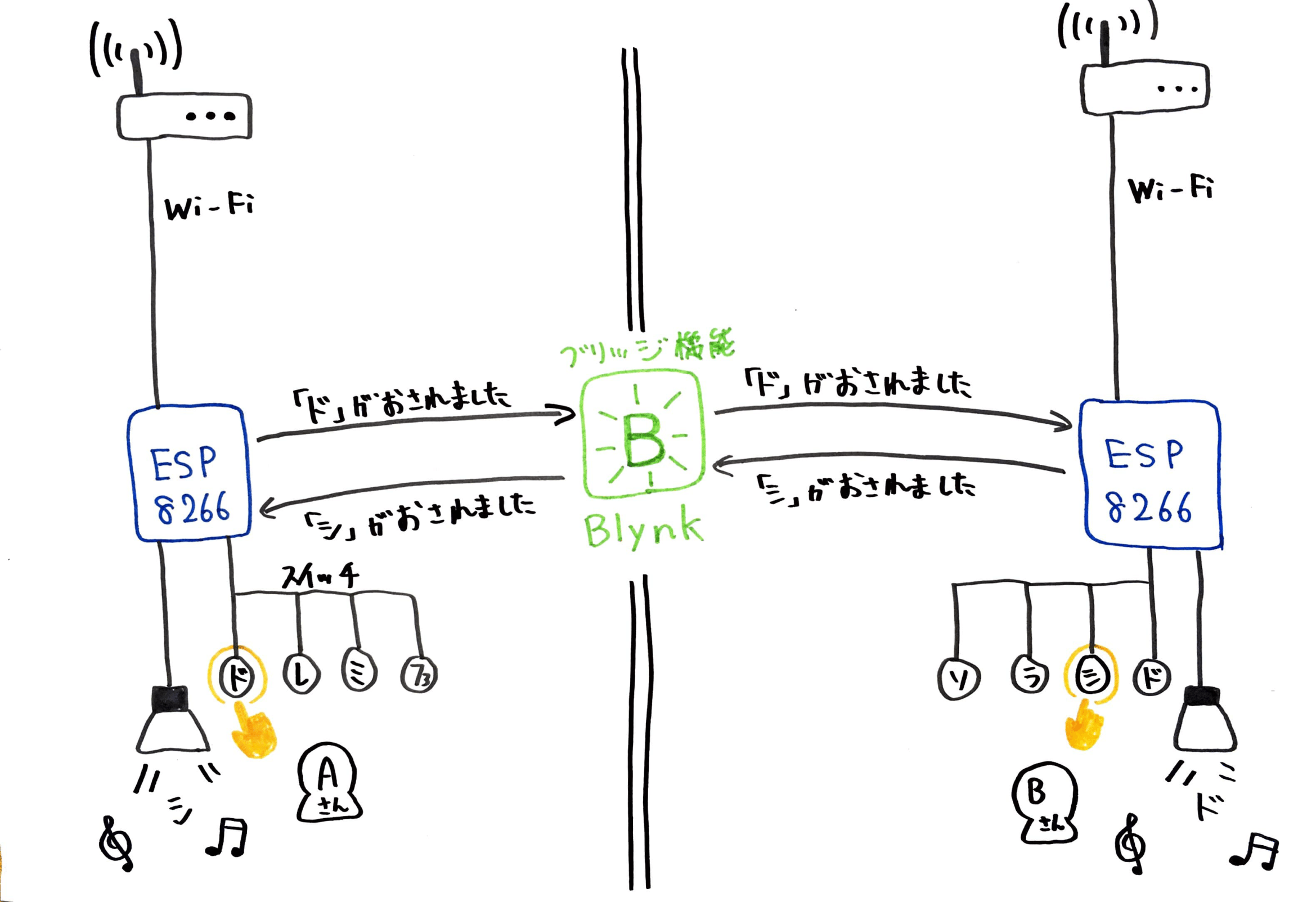

技術面での全体のイメージ

制作に当たり、技術面での全体の流れをまとめてみました。

マイコンボードは「ESP8266」を搭載した、スイッチサイエンス社のESPr® Developer。また、2つの楽器の連携には、BlynkというIoT製品開発用のアプリケーションを使います。

組み立てとプログラムの作成

ブレッドボードに、必要なタクトスイッチなどを配置し、ESP8266にプログラムを書き込みました。

実際に試してみる

片方を誰かに演奏してもらい、操作感やインサイトを解決できそうか確認をしてみました。

離れた部屋同士で演奏してみましたが、ピアノ経験者の母からは、連弾をしている気分という感想をもらえ、インサイトを解決していそうだと実感しました。

また、実際に演奏してみて、鍵盤の配列を「ド/レ/ミ/ファ」と「ソ/ラ/シ/ド」ではなく、互い違いに「ド/ミ/ソ/シ」と「レ/ファ/ラ/ド」にしたほうが、離れての演奏がもっと面白くなりそうだと発見しました。

今回見つけたいくつかの改良点をもとに、プロトタイプから実際に作品にしていきます。

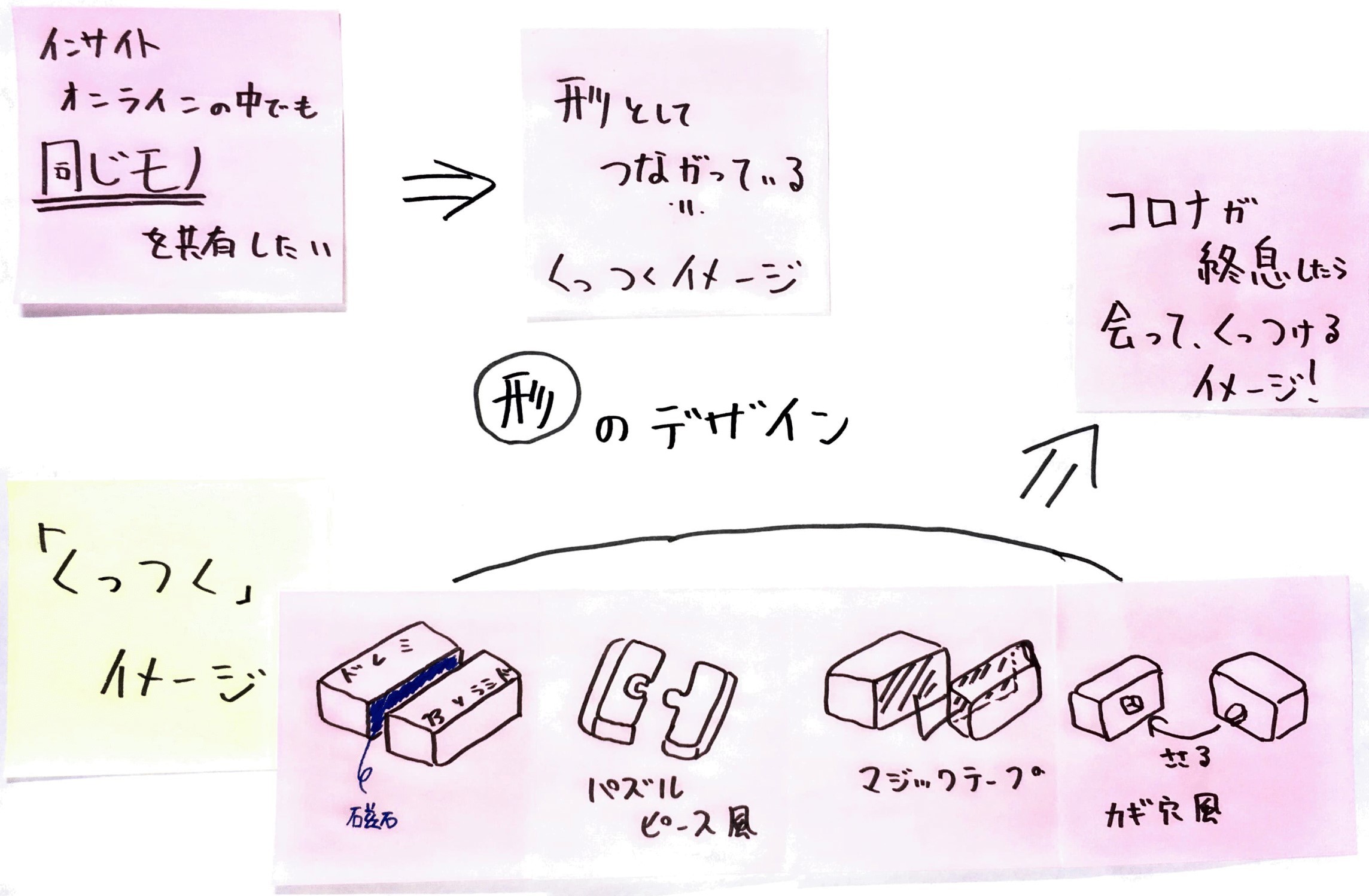

形のデザイン

「繋がり」を意識したい

インサイトを「オンラインの中でも、同じモノを共有したい」と設定しました。

形のデザインを考える時に、言葉に表すことは難しいけど、「形としてつながっている感?」のようなものを出してみたいなと思っています。

そこで、キーワードとして「くっつく」をおき、どんなアイデアがあるか考えてみました。

「くっつく」アイデア

次のようなアイデアを考えてみましたが、どれも「形としてつながっている感」を感じることができそうな気がします。

「くっつく」をキワードにしたら、「コロナが終息したらリアルな場所で会ってくっつけたい!」というワクワクする思いも浮かんできました!

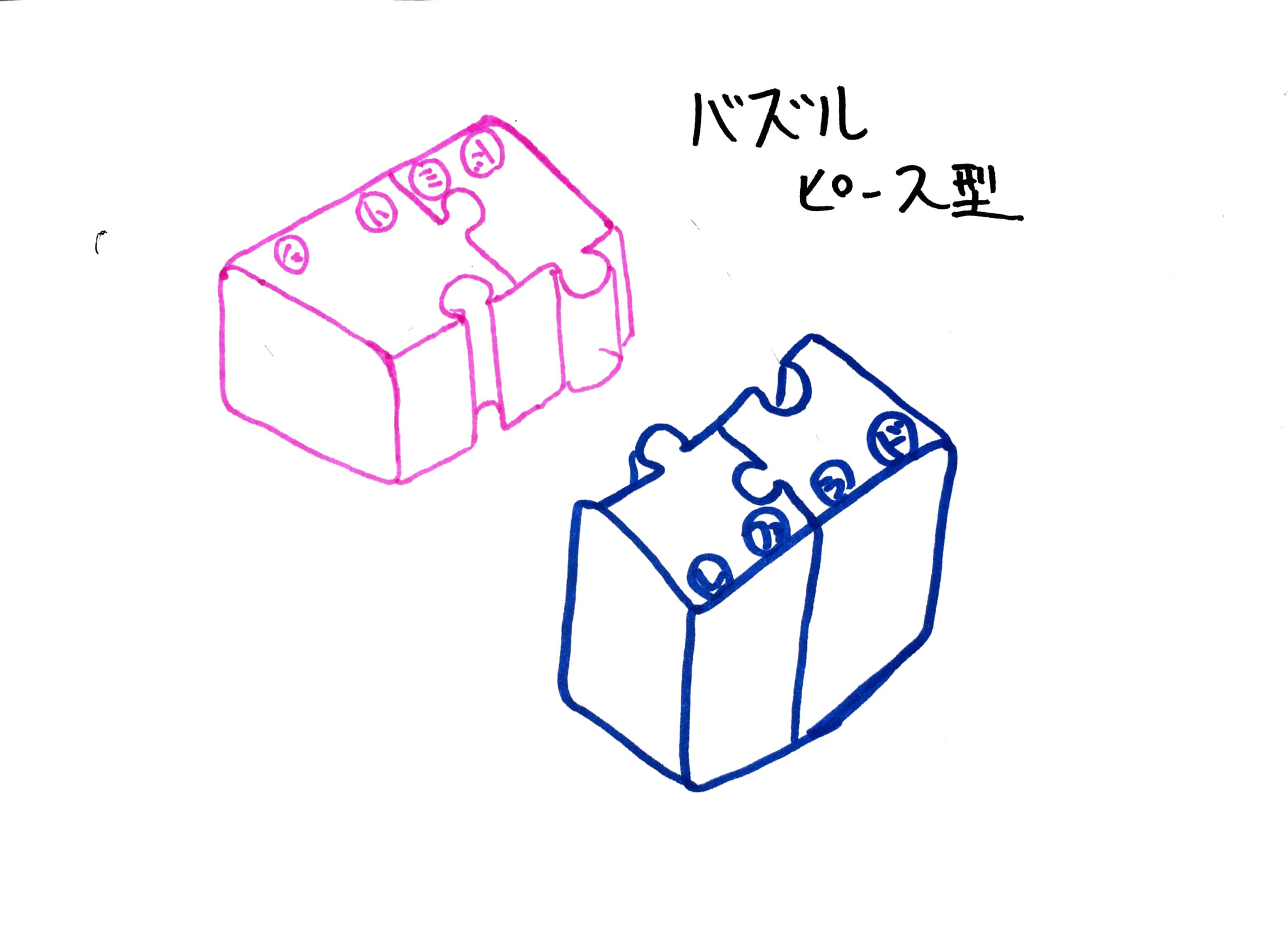

デザインは「パズルピーズ型」

いくつか面白いアイデアが出てきましたが、その中でも特に、「形としてつながっている感」を味わえて、3Dプリンターだからこそ作れそうな、「パズルピーズ型」を作ることに決めました!

アイデアを形にする①

アイデアは時間が経つと蒸発する感じがします....

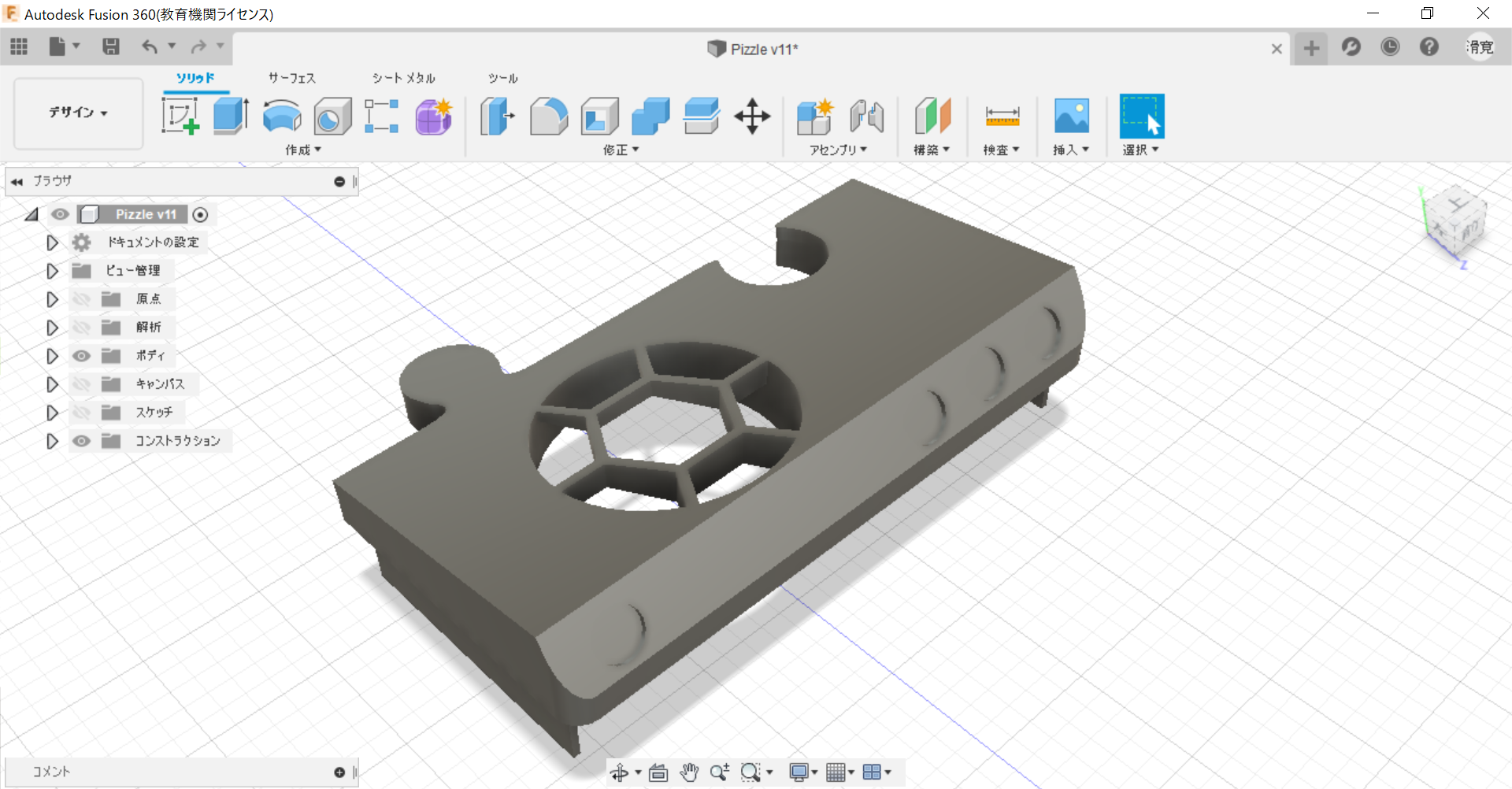

思い立ったら吉日!すぐにFusion 360を使って、アイデアをモデリングしていきます。

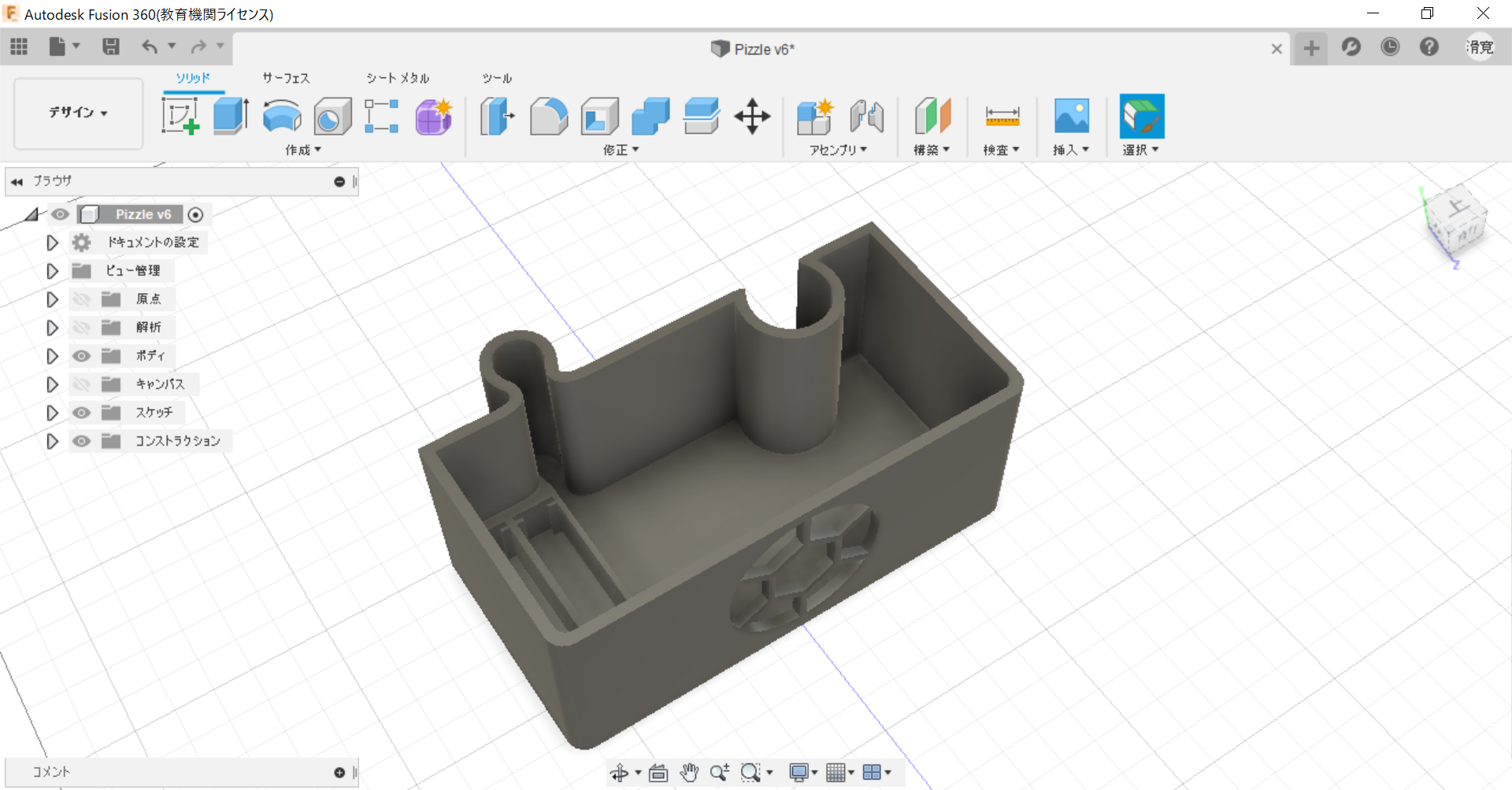

モデリング ver-1

パズルピースの画像を下絵に置き、形を作りました。

電池ケース・スピーカー用の穴などを作成したものの、サイズがとても大きくなりゴツいイメージになってしまいました。

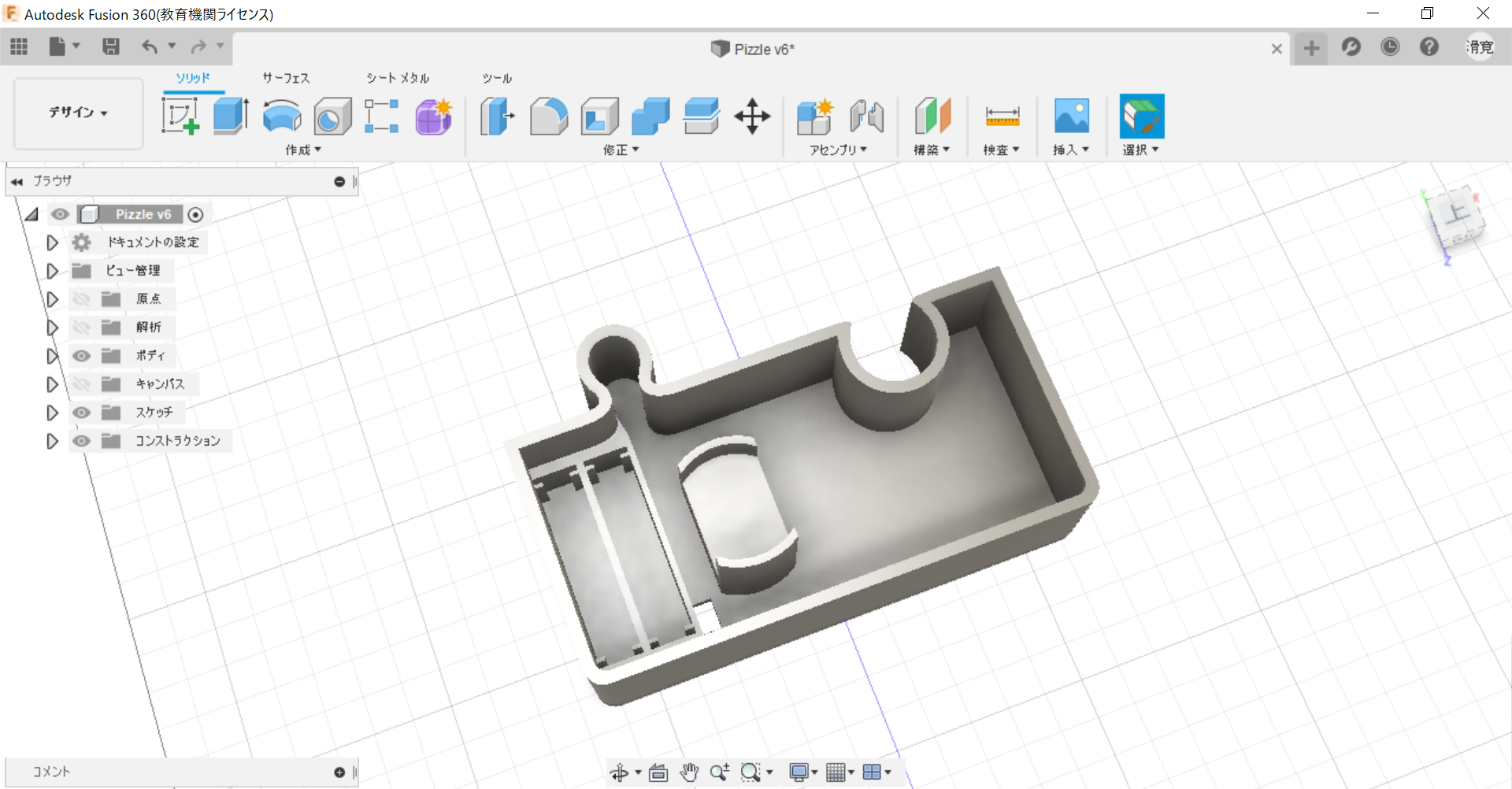

モデリング ver-2

ver-1の高さを少し低くし、スピーカーを寝かせて置く構造に変更しました。

全体的にスッキリとコンパクトな雰囲気に変化。各パーツもうまく配置できそうです。

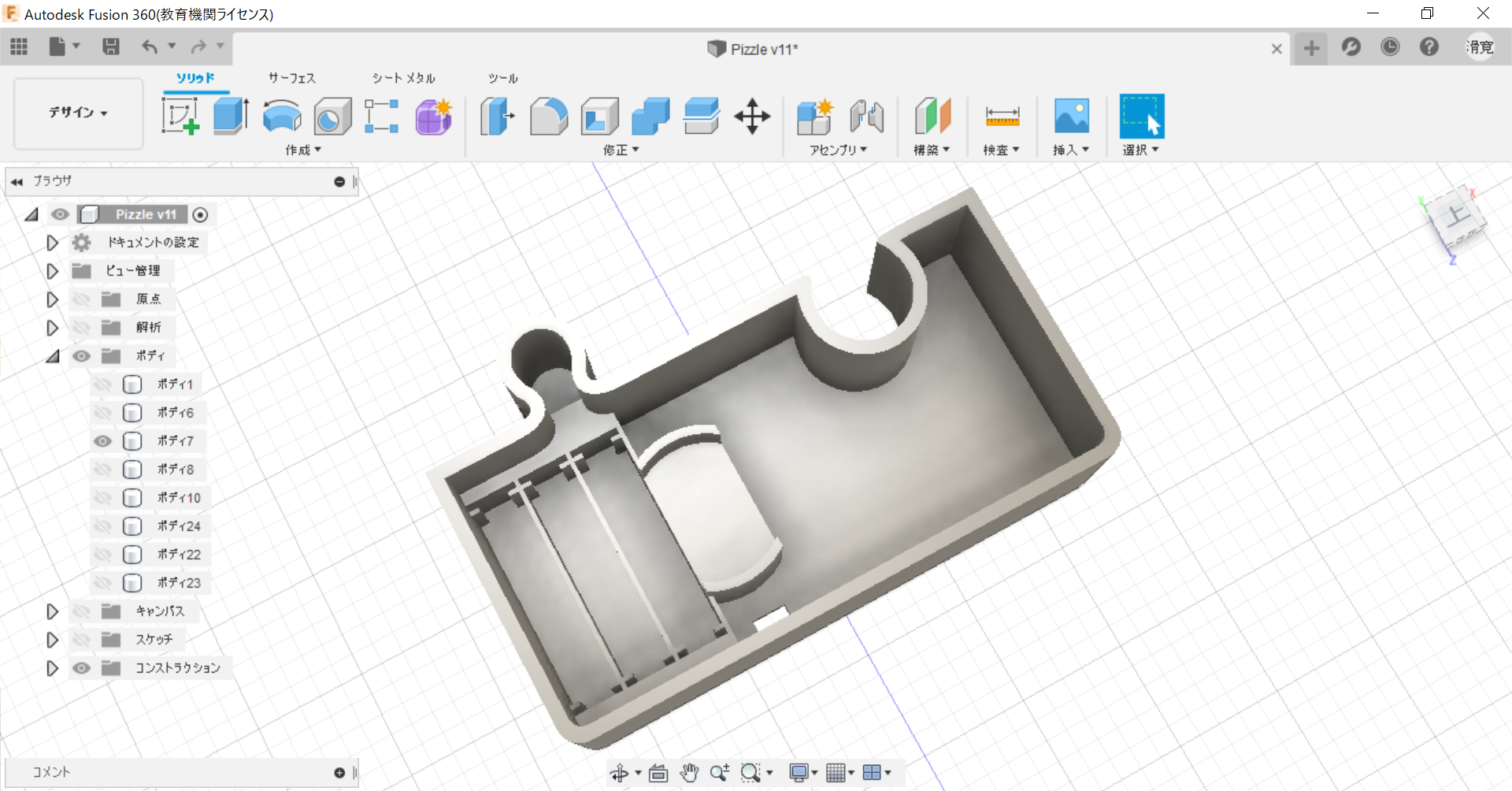

モデリング ver-3 完成形

スピーカーの支え、スイッチの穴を作成し、完成形としました。

持っているパーツに合わせて、サイズを自由自在に変更して作れることは、3Dプリンタの魅力だなぁと改めて感じます...

楽器の組み立て

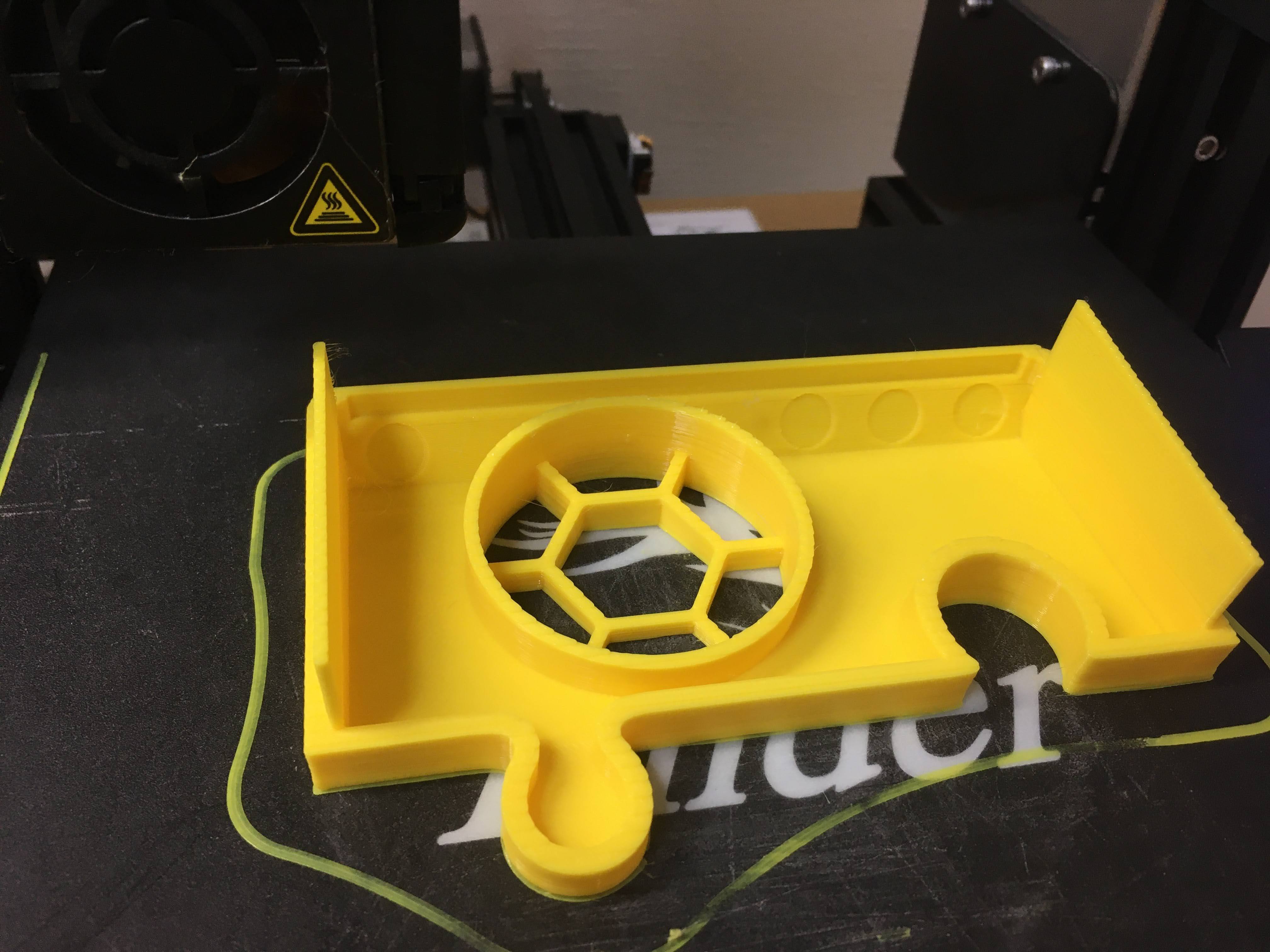

3Dプリント

先程作成した3Dデータを元に、3Dプリンターで形にします。

制作時間6時間ほどでしたが、どんどんと形作られていくのを眺めるのは、なんだか至福な時間です。

内部基板の作成・配線

ユニバーサル基板を使って、内部基板を作成します。

タッチセンサー・アンプとスピーカー・電池端子なども、同様に配線していきます。

ワイヤーが外れてしまうことを防ぐため、グルーガンで固定をしました。

動作確認

配線を経て、動作するか実際に確認を行いました。

すると、あまり上手く動かきません...なんと、電力が足りないという問題が発生。調べてみると、プロトタイプの際には、圧電スピーカーを使っていましたが、実機では8Ωスピーカーを使っているので、電力不足になってしまったようです。

データの修正

先程のデータに、電池1本分のスペースを追加し、合計4.5Vになるよう修正しました。

本来ならプロトタイプのところでしっかりと確かめておくべきところでしたが、こんなミスをするのも、ものづくりの醍醐味なのかな?とも思っています...!

アイデアを形にする②

ケース部分はほぼ完成したので、最後にケースのフタ部分を制作します。

デザインスケッチ

先程の動作確認で、ケース内部がかなり狭いことがわかったので、少し余裕を持たせたデザインにすることにしました。

傾斜のある感じを上手く形にできるよう頑張ります!

モデリング

少し複雑な形だけに、なかなか形にならず苦戦しましたが、なんとか頑張ってモデリングをしました。

3Dプリント

少し形が複雑でしたが、プリンターとの接地面を工夫し、きれいに造形できました。

スピーカーの部分のハニカム構造な模様がなかなかカッコよく作れたので嬉しいです。

スピーカーの部分のハニカム構造な模様がなかなかカッコよく作れたので嬉しいです。

楽器の完成

基板・センサー等の固定

タッチセンサーは、コードに流れる電気に干渉して誤作動を起こしやすいので、なるべくスッキリするように配線を行いました。

コードの長さが少し足りなかったり、逆に長すぎたり、作ってみないと分からないことは本当に多いなと感じます。

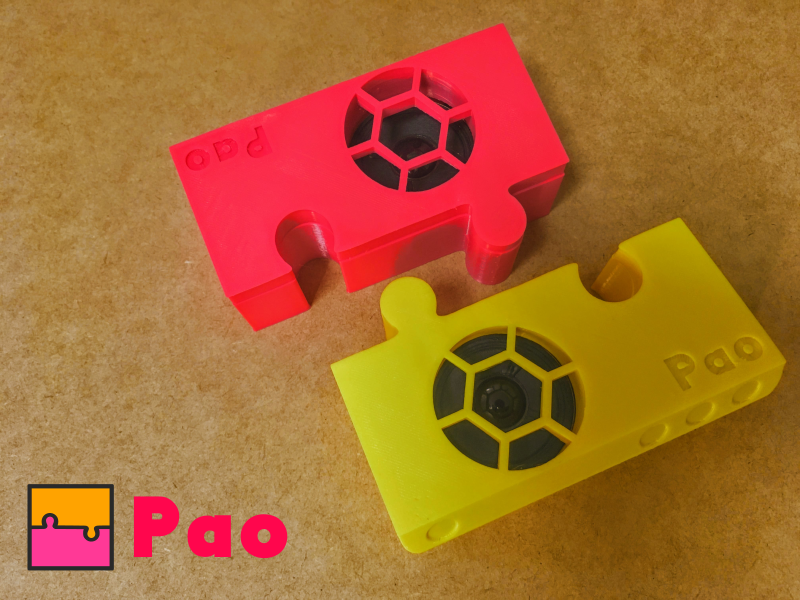

完成!

データの修正や、内部の作成、プログラミングなどを経て、ついに形が完成しました。

ただ、この楽器の最大ポイントである「それぞれ別の場所にある2つの楽器が、互いにつながる」ために、もう一台作成していきます。

二人がグッと近づく楽器「Pao」

作品名は何にしようかとずっと考えていましたが、

ドレミファソラシドが、「ド/ミ/ソ/シ」と「レ/ファ/ラ/ド」というふうに一個飛ばしで互い違いになっていることから、「Piano」も一個飛ばしで互い違いにして、「Paoとin」。

そこで、「パオ」ってなんだが言いたくなる名前だし、可愛いイメージがあるので、僕はこの楽器を「Pao」と名付けました!

ロゴも、「Pao」を上から見たイラストで、どんな形なのかわかりやすく、とってもお気に入りです。

「Pao」をもう一台作る

3Dデータや内部の配線の方法など、全て同じなので、一台目とは違ってかなりスラスラと作成できます。

コードの長さに関しては、一台目で長かったり短かったりと改善点があったので、修正して最適なモノに仕上げました。

二人がグッと近づく楽器「Pao」完成

アイデア発想をから、三ヶ月ほど。3Dプリンターも何度も動かし、プログラムや配線など苦戦した部分も多かったですが、満足のいく作品「Pao」がようやく完成しました!

僕が作りたかった、同じものを共有しているイメージも、パズルピースっぽい形でうまい感じに表現できたなと感じています。

とにかく、作りたいと思っていたものが、自分の手で形になっていくのは、本当に嬉しいです!

友達と「Pao」で演奏を楽しむ!

実際に友達と、お互いの家から演奏をしてみました。

画面越しで、相手がボタンに触れると、自分の端末からも音が出るのはなんとも不思議な感覚で、つながってる感をとても感じることができました。

友達からも、「遠くにいるのに、連弾しているみたいに、一つの同じピアノを演奏できるのは不思議な感覚だけど面白い!」と、「Pao」での演奏をとっても楽しんでくれました!

「Pao」の使いみち #Play the Pao

「Pao」は遠く離れた二人がグッと近づく楽器。

感染させてしまうかもと思い帰省できず会えなかった祖父母と孫とで演奏したり、海外に住む友達と演奏したり。近くにいても、遠くにいても、一緒に「Pao」演奏したい相手はきっといるはずです。

ビデオ通話で話すこともももちろん良いけれど、「#Play the Pao」Paoを使えば、なかなか会えない相手との時間がより楽しくなるでしょう。

「Pao」が広まっていくために

コロナ禍で印象的だったこと

コロナで社会が混乱していたときに、僕がとても印象的だった出来事があります。マスク不足で3Dプリンターを使ってフェイスシールドを作ったり、接触感染防止のドアオープナーを作ったり。今までであればフェイスシールドが欲しければ買う。だけれども、こうしてオンライン上に3Dデータが公開されていることで、自らの手で作ることができる。

買うのが当たり前の時代から少しづつ誰もがものづくりをする社会(=「FabCity」)へと動き始めているんだと感じ、3Dプリンターを生活に活かしたいと思っていた僕にとって、とても嬉しい出来事でした。

「Pao」も誰もが作れる形に

「Pao」は沢山の人が持っているからこそ意味がある・色々な人と演奏ができる楽器です。だからこそ、フェイスシールドやドアオープナーのように、「誰もが自由に作れるカタチ」にする必要があるなと感じました。

そこで、このプロジェクトページとは別に、データ・プログラムを公開し、作り方を説明したページを作成することにしました。「Fork Project」でどんどん改良してくださる方がいれば何より嬉しいなと思います。

Fabbleページ:「Pao」~二人がグッと近づく楽器~【作り方】

最後に

最後に

今年は「コロナ」を経験し、「解決したいモノ・コト」はいつも以上に沢山あるなと感じました。

その中で今回僕は、あえて「困りごとを解決するモノ」ではなく「楽しくなるモノ」を考えました。

「ファブのあるまち」を作っていくうえで、困っていることをファブで解決していることはもちろん、「遊び・楽しさ」としての「ファブ」もあるべきだと思います。

デジタルファブリケーションで作られた「便利だ!」「コレは必要だ!」と思う作品は多いけれど、「遊んでみたい!」「楽しそう!」と思う作品はそれほど多くないように感じます。

最後に

だからこそ、「遊んでみたい!」「楽しそう!」そう思ってもらえる作品を作りたい!その思いで「Pao」を制作してきました。

この【製作日記】を読んで、「遊んでみたい!」「楽しそう!」と思ってもらえたら、僕はとても嬉しいです!

ありがとうございました。