目次

とてもとても長くなったので、目的の箇所に辿り着くようにリンクをはります。

※下記それぞれのリンク先をクリックすると、新規でページが開きます。

【後天性:左前腕切断の事故に遭われたケンちゃん】モデルについて

3Dプリント自助具デザインコンテスト2023 記載必要事項

[Title]

断端部分を保護し、心地よく野菜がカットできる自助具。

[For whom]

左前腕切断事故に遭われたケンちゃんや、同じような障害を抱えていらっしゃる料理が好きな方々に。

[Why]

断端部分が裸のママで包丁を使用している状況を見かけて。心地よく料理ができる環境を提供したい。

[How]

約2ヶ月。5つのプロトタイプ、3回のフィッティング。迷走しながらも楽しかったこの道のり。誰かのヒントに繋がれば。

[Outcome]

障害によって我慢を強いられた料理への想いに、「好きだったあの料理を作ってみたい」「飲食店をひらいてみたい」など、「やってみたい!」や「できるかも!」の気持ちが沸き起こる。

誰が必要としている道具なの?

仕事中に左前腕切断の事故に遭われた小野さんは料理好き。小野さんには小料理屋を経営したい夢がある。小野さんのことは親しみをこめて 「ケンちゃん」と呼んでいます。

2023年5月に開催されたファブリカリウム2023で出会ったケンちゃんたちと6月に西新宿のレンタルスペースで餃子パーティーを開催。後日、写真を眺め気になることがあった。

危なくないのかな????

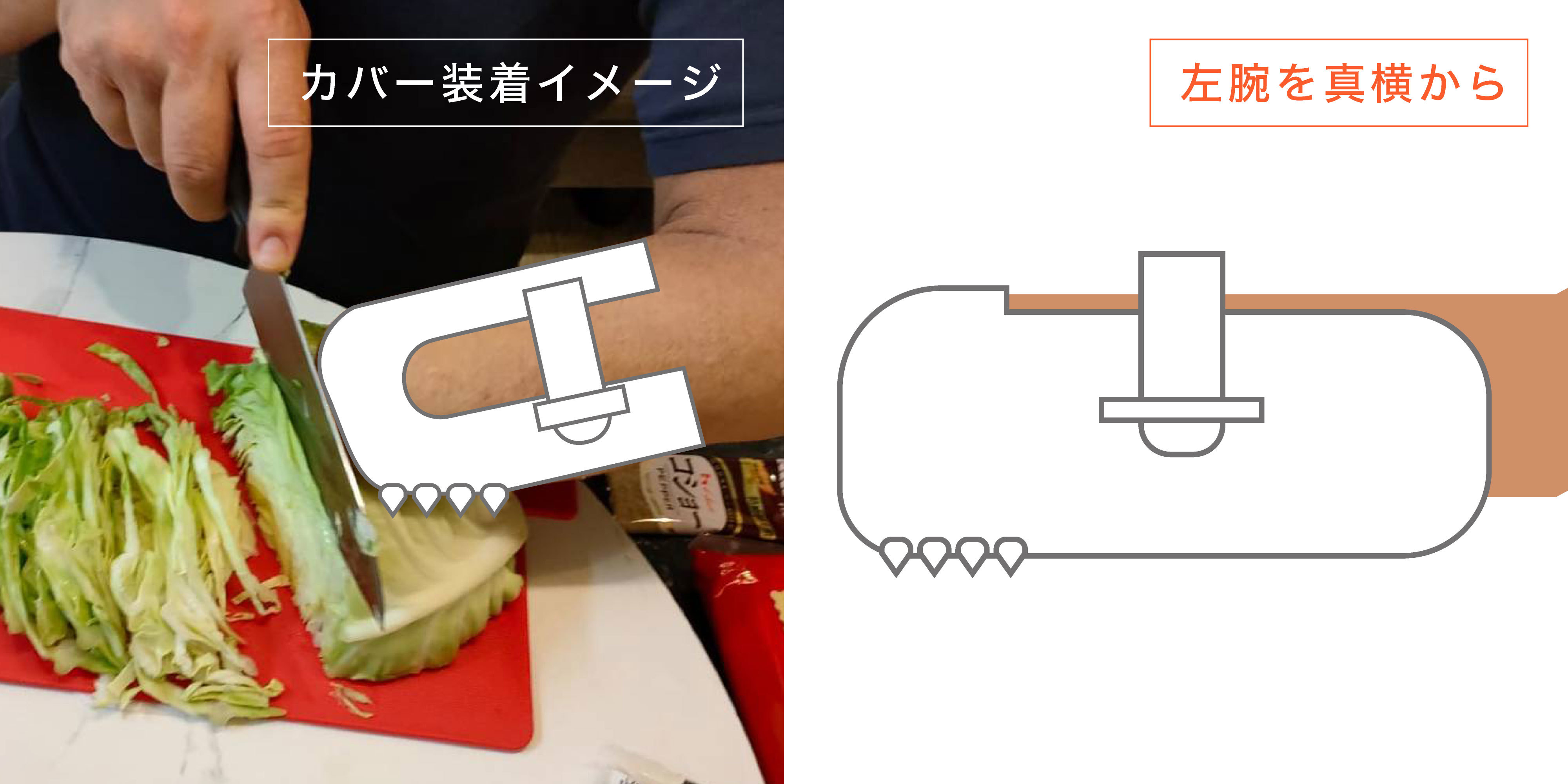

パーティー当日は、餃子やパスタ、卵焼きなどたくさん調理してくれたケンちゃん。とても器用にキャベツを刻むケンちゃんの写真を見た際に、「あれ、これって危なくないのかな?」と思ったのが開発のきかっけ。

包丁さばきの基本に「猫の手」があるが、左手を事故にあわれたケンちゃんは「猫の手」ができない。元料理人ということもあって、料理が上手なケンちゃんですが、より安心して調理できる環境を提供してあげたい。そう思いました。

思いついたアイデアをケンちゃんに聞いてみた

※グループチャットでのやり取りから抜粋

グループチャットでのやり取り 1/3

宇都宮

『こんな手のカバーがあったらどうかな?と思ったのでメモを送ります。包丁で誤って怪我をしてしまうことを防止したり、汚れを防ぎ腕を清潔に保つ目的で。メッシュ素材でできたら水洗いした際にすぐに乾いて良いかな?なんて。下部にはスパイクがついていて、しっかり対象物を保持できるとかどうでしょうかね?』

↓

ケンちゃん

『アームカバーは魅力的かも。衛生面やニオイ、肌荒れ防止にもよきですなぁ』

グループチャットでのやり取り 2/3

ケンちゃん

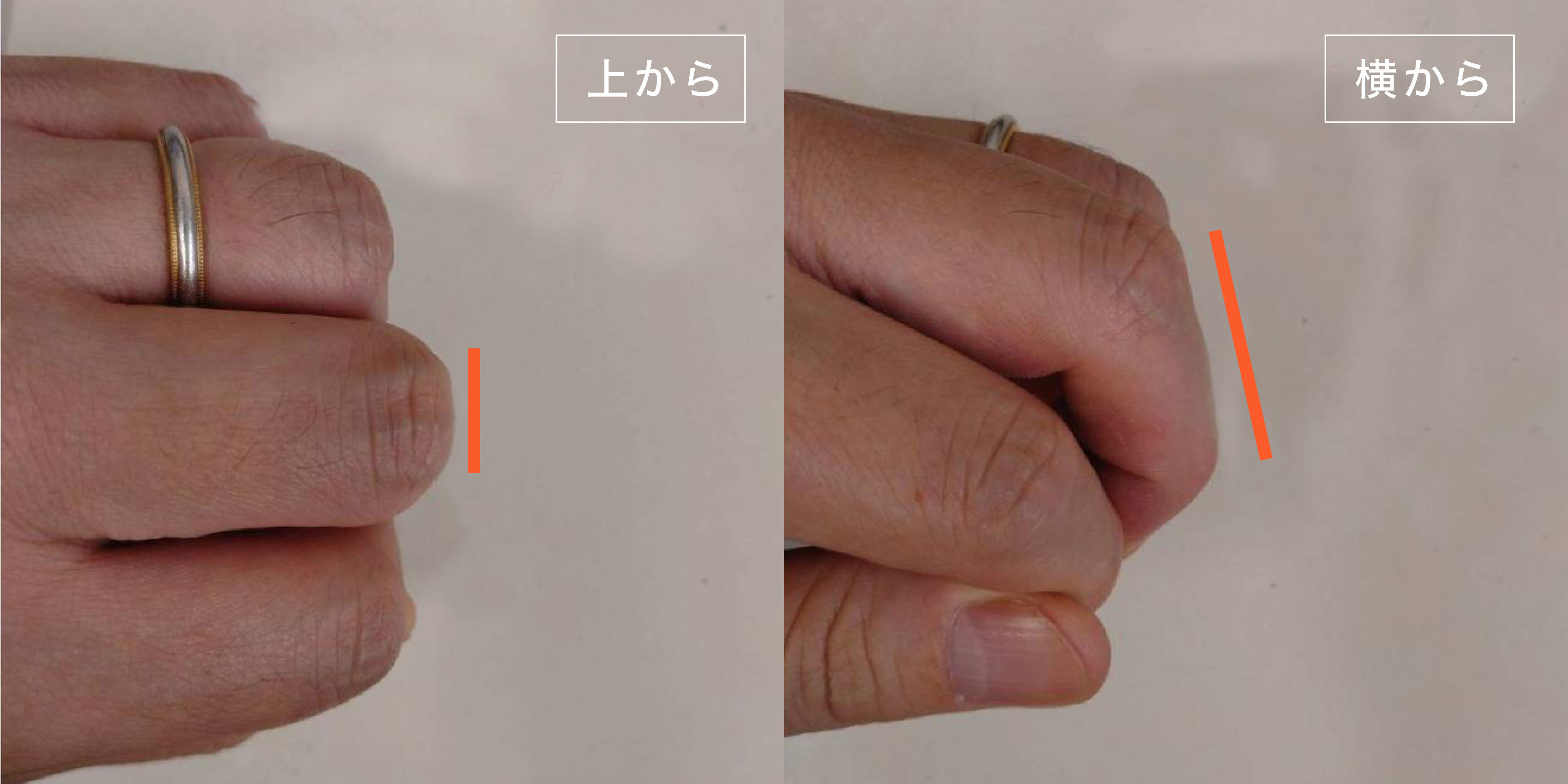

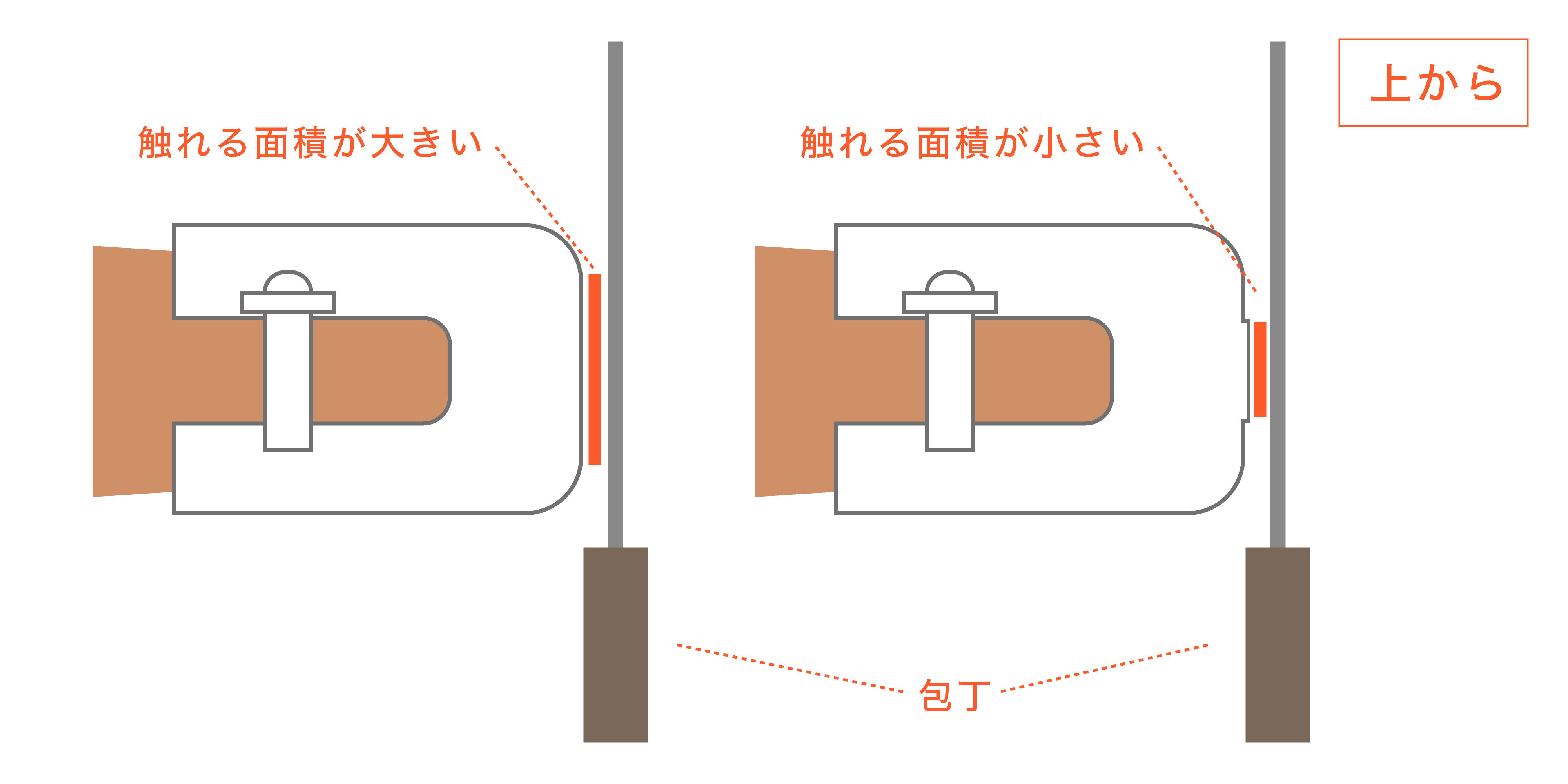

『(包丁を扱う際)グーの形にしたときの第二関節の「とんがり」が包丁との接地面は少ないけど実は結構重要だったりします』

↓

宇都宮

『第一関節と第二関節の間をスライドさせるように切りますよね』

グループチャットでのやり取り 3/3

宇都宮

『たしか「猫の手で切りなさい!」なんて学校で習った気がします。スムーズに包丁を動かすには、カバーと包丁が触れる面は少ない方がいいですよね?』

↓

ケンちゃん

『流石っすね』

おぼろげなイメージで投げたメッセージだったけれども、ケンちゃんと考えを共有ができたことからニーズがあると判断。そしてこの活動をきっかけとして、ケンちゃんの夢が前進する力になれたらと開発を決意する。

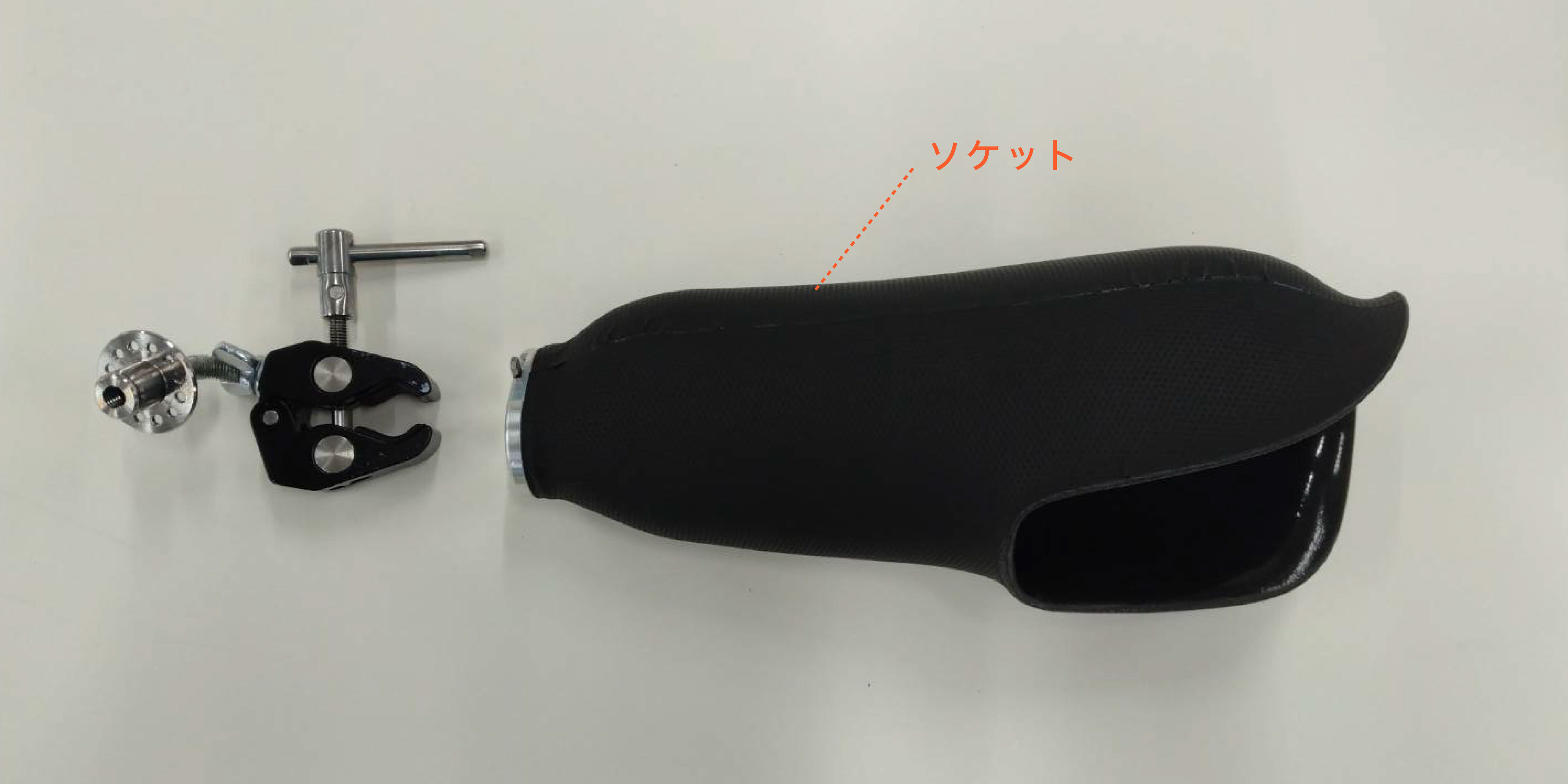

プロトタイプ開発で大切にしたいこと

普段のケンちゃんは電動義手や、アタッチメントを取り付けられるソケットを使用している。ただ、濡れたり汚れる作業には向かない。既存の義手やソケットにはない、シンプルな構造で濡れても大丈夫、食品に触れても大丈夫な断端部をカバーする器具開発を行いたい。

[開発の留意点]

・衛生的であること、洗うことができること

・食品に触れても大丈夫な素材であること

・装着が簡単で有ること

・丈夫であること、壊れたときにリペアし易いこと

・台所に置いても馴染むデザインであること

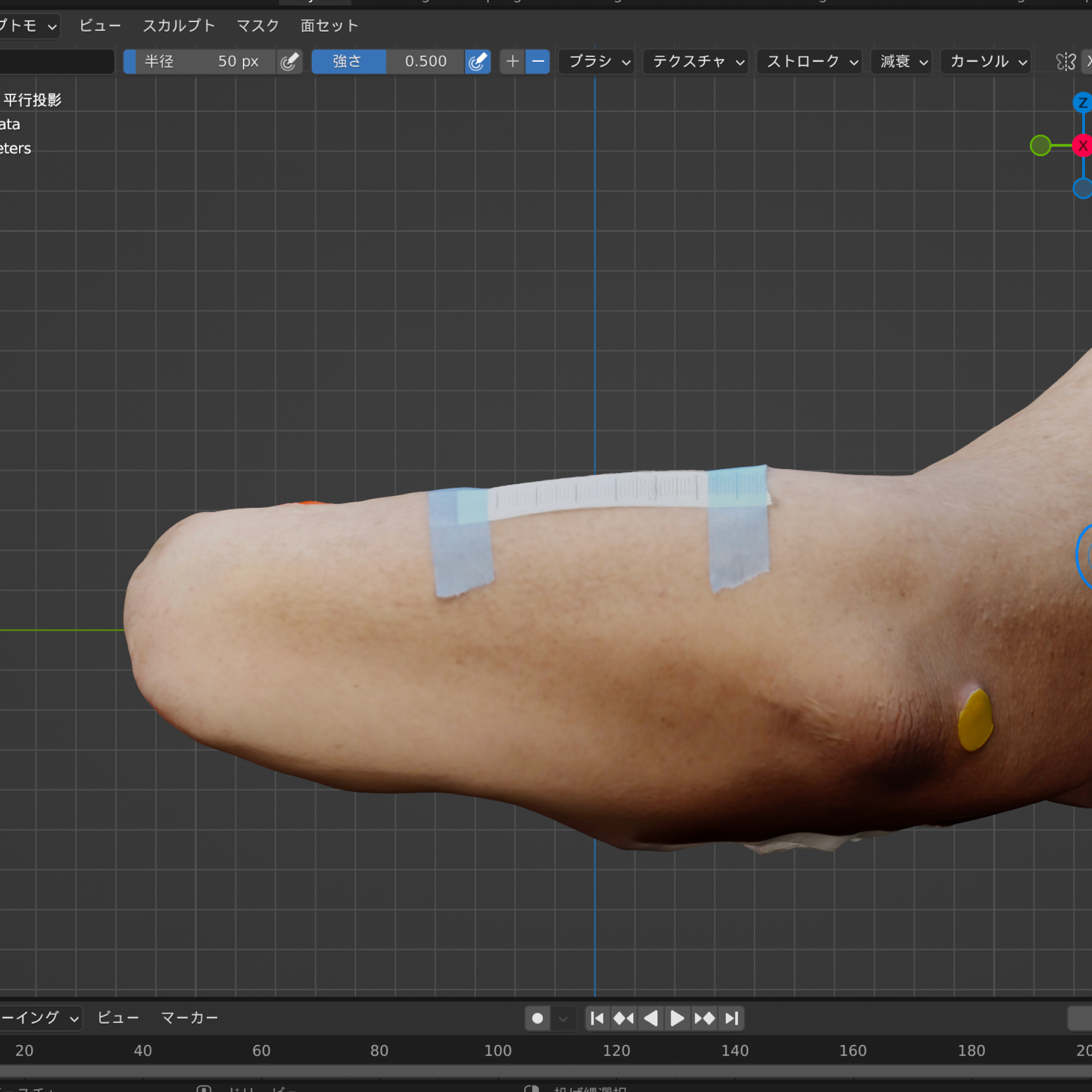

ケンちゃんの腕をスマホでスキャン

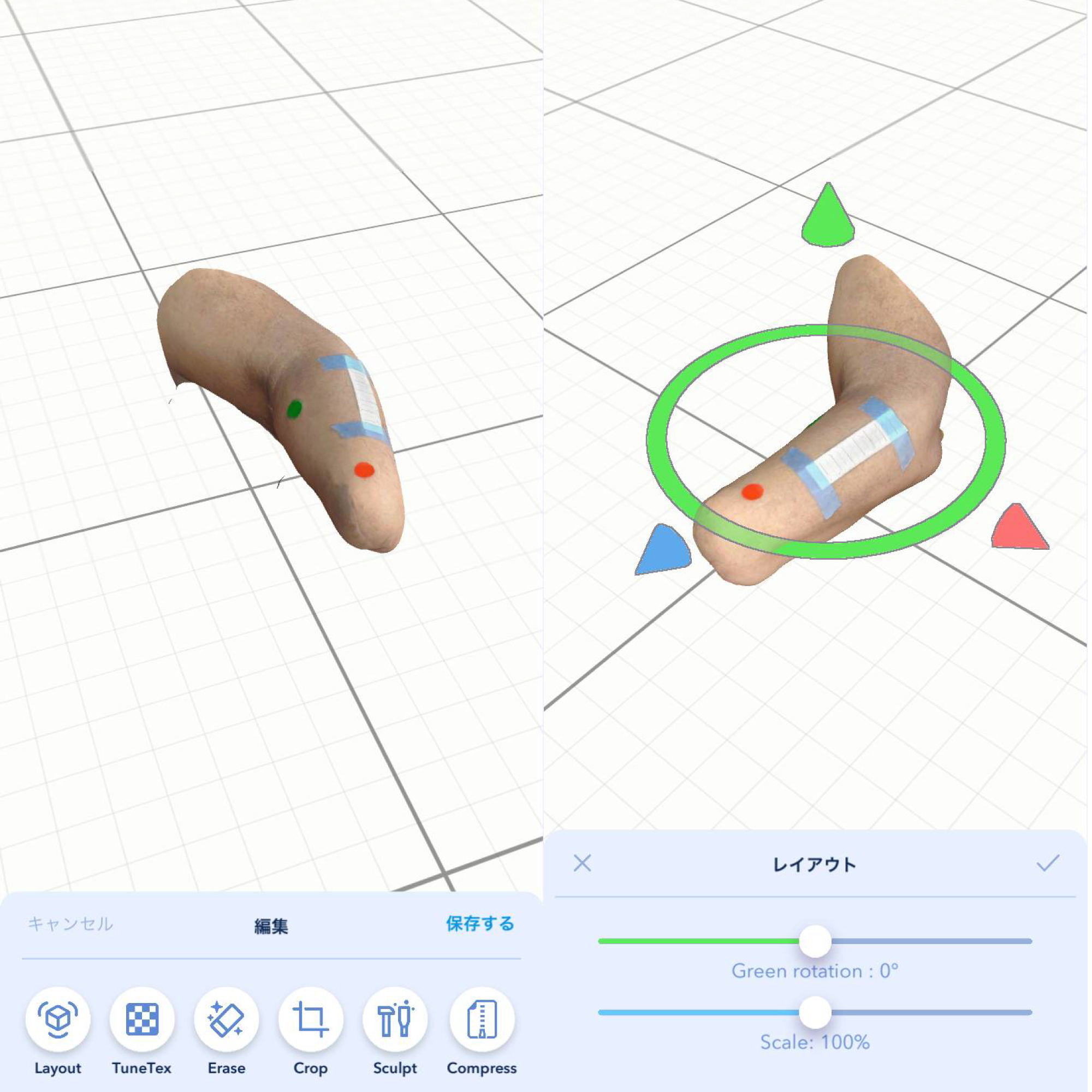

器具のデザインを開始させるため、断端部の情報が必要。ケンちゃんに西新宿にあるレンタル会議室に来てもらい、WIDARで左腕のスキャンをおこなう。WIDARはスマートフォンを使った3Dスキャナーアプリケーション。簡単な操作で3D化させることができる。切断された左腕をさまざまな角度からおよそ40枚撮影。撮影後、数分で3D化されたデータが生成された。

スキャンデータをプレビュー

制作フローとして、3D化したデータをBlenderにインポートさせる予定。それにはスキャン作業をする時点で、ケンちゃんの腕にいつくか目印を仕込んでおく必要がある。

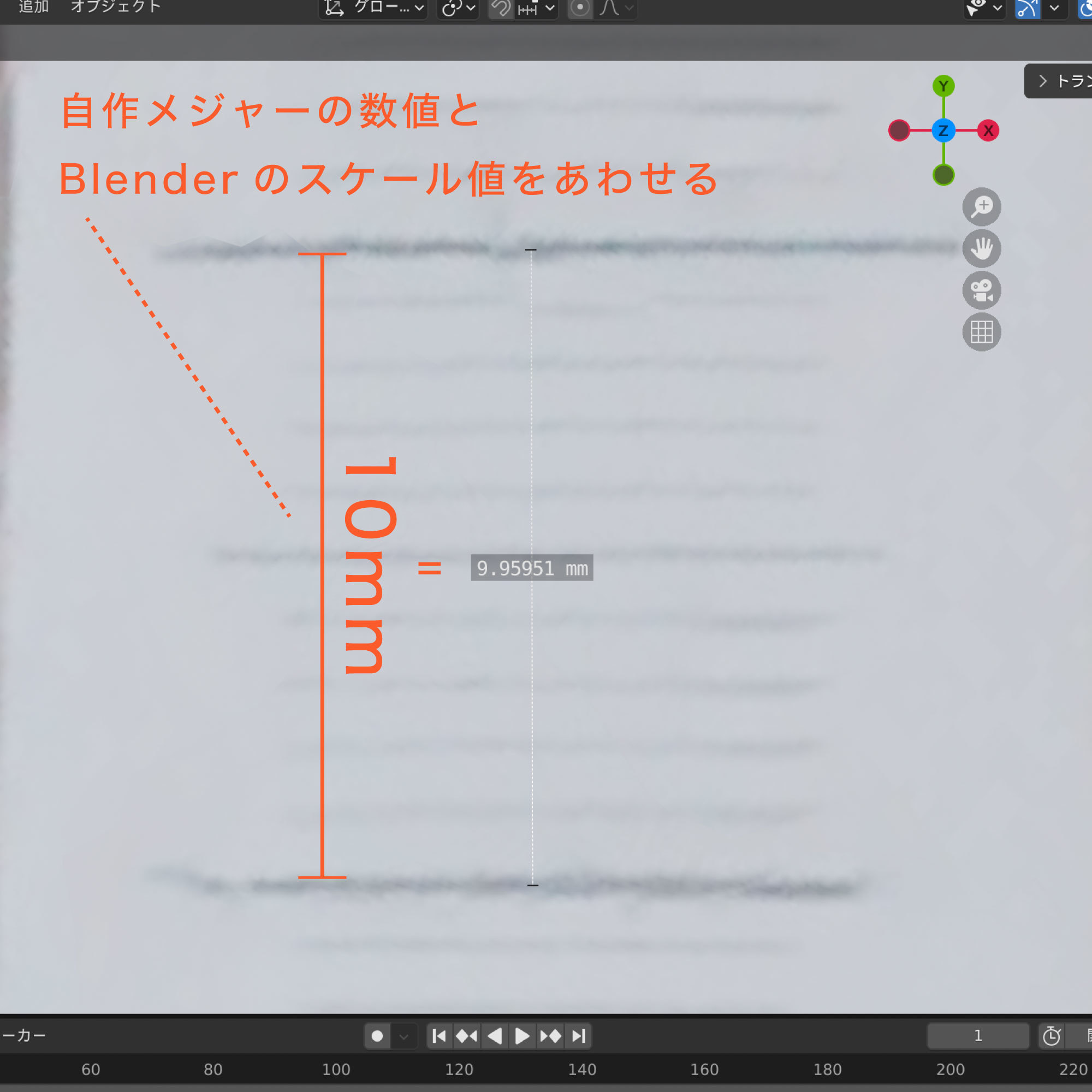

仕込んだ目印:「自作メジャー」 サイズが不明だから

スキャンデータのママだと、正確なサイズが不明。Blender上でサイズ調整ができるように、腕に1mm刻みの自作メジャーを貼り付けさせてもらう。

Blenderで読み込んでスケール値でサイズを調整する考え。

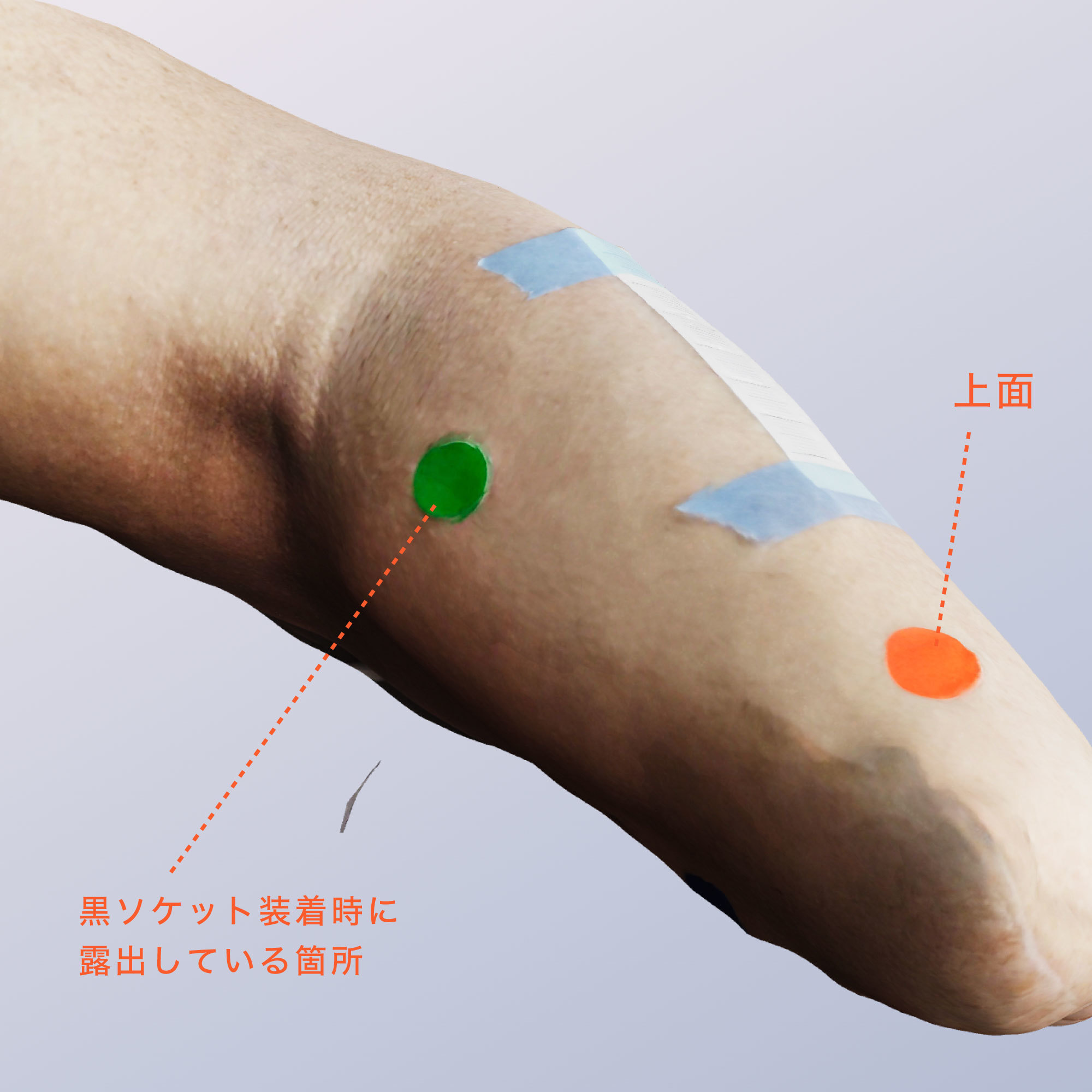

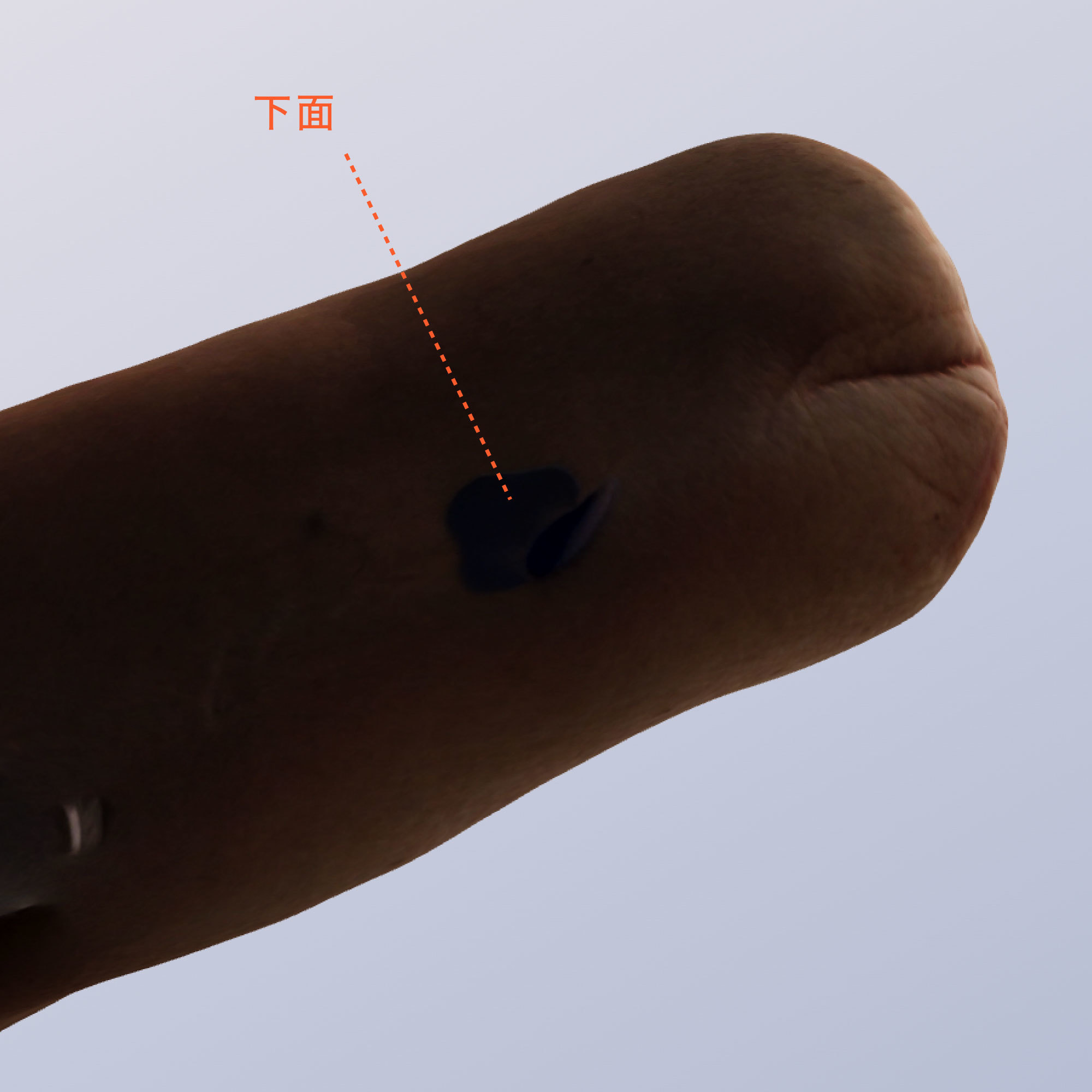

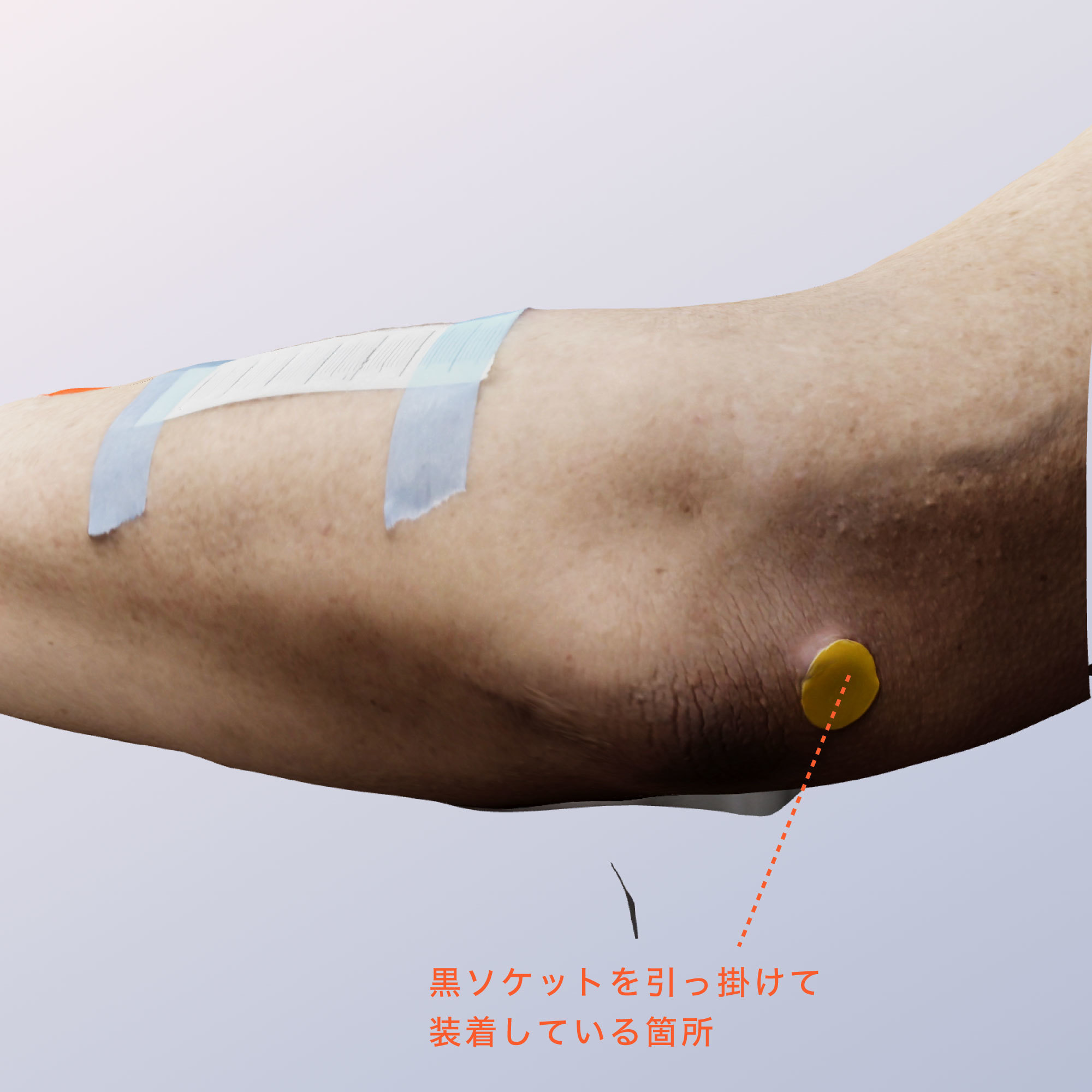

仕込んだ目印:「丸シール」 腕の向きがわかりにくいから

腕の向きがわかりにくい。[腕の上面を示す箇所に赤のシール]を、[腕の下面を示す箇所に青のシール]を貼る。また今回の作業ではあまり必要がないが、[いつも使用しているソケットを引っ掛けて固定している箇所]に黄色のシールを、[いつも使用しているソケットを装着した際、露出している箇所]に緑のシールも貼り付けた。

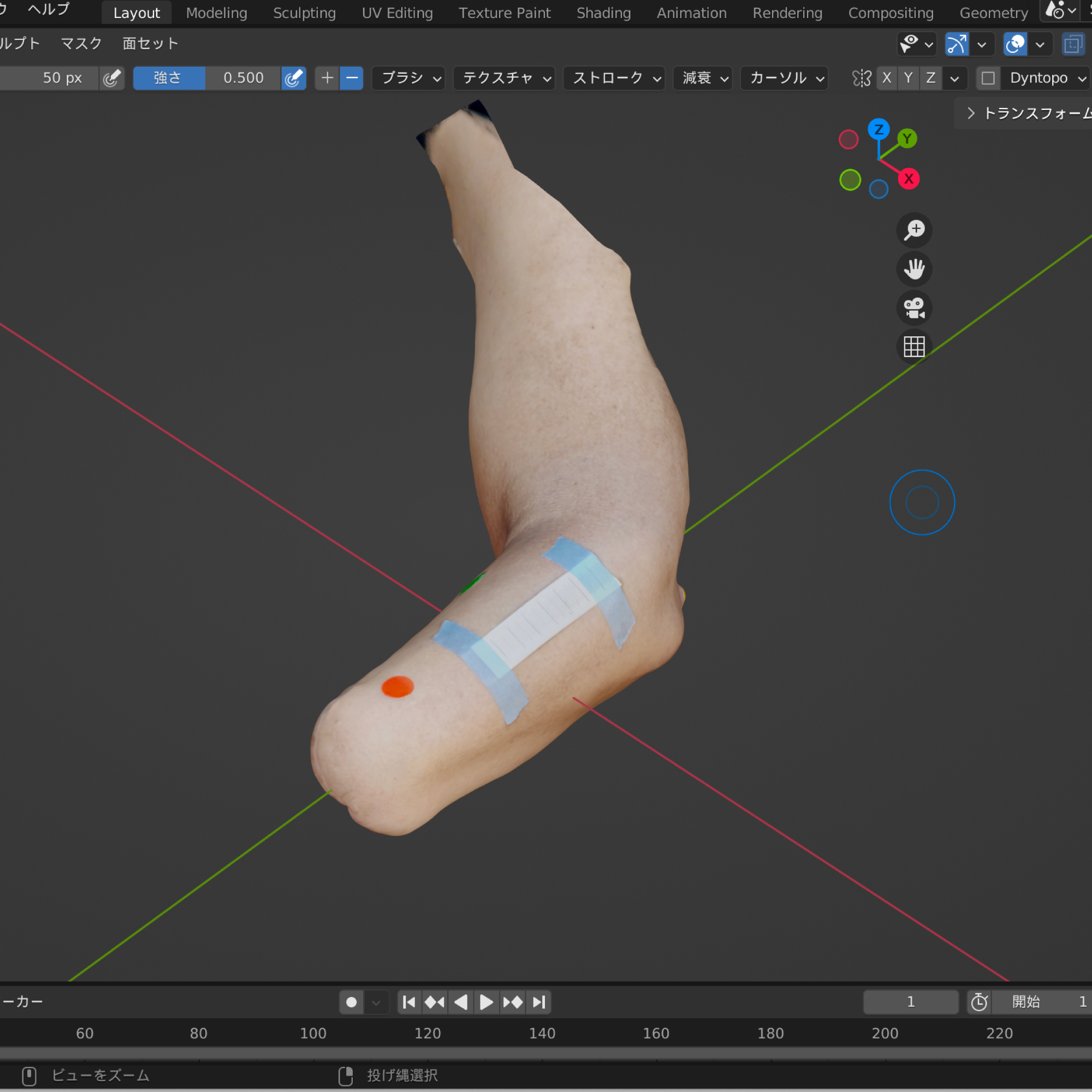

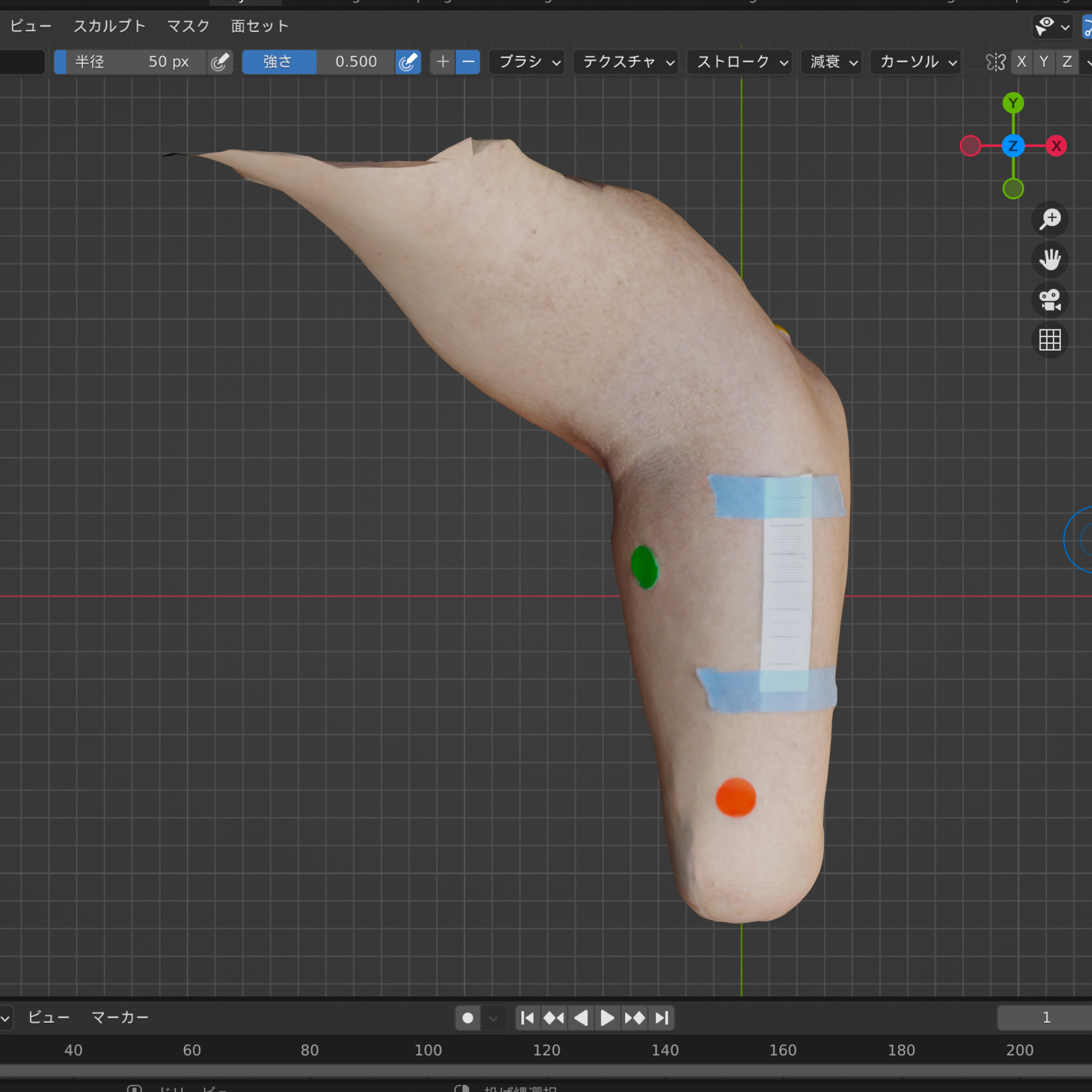

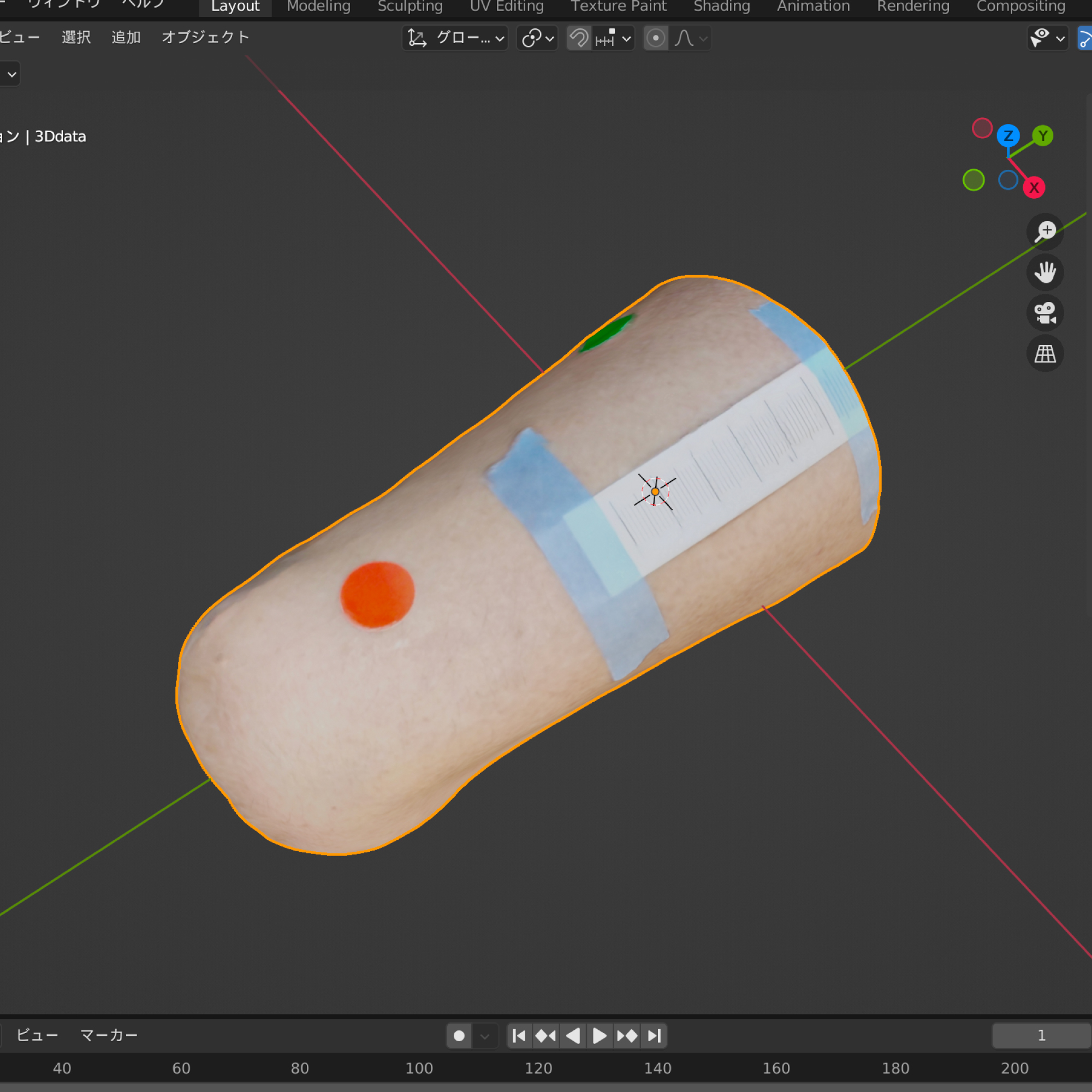

Blenderでインポート

3Dデータ制作・モデリング作業はBlenderへ取り込んでおこなう。BlenderへはWIDARからOBJ形式でエクスポートしたものを使う。アバウトな大きさの数値になっている3Dデータを、腕に貼り付けていたメジャーのメモリを目印にスケール値を拡縮して調整した。また同時に丸シールで向きも整えた。

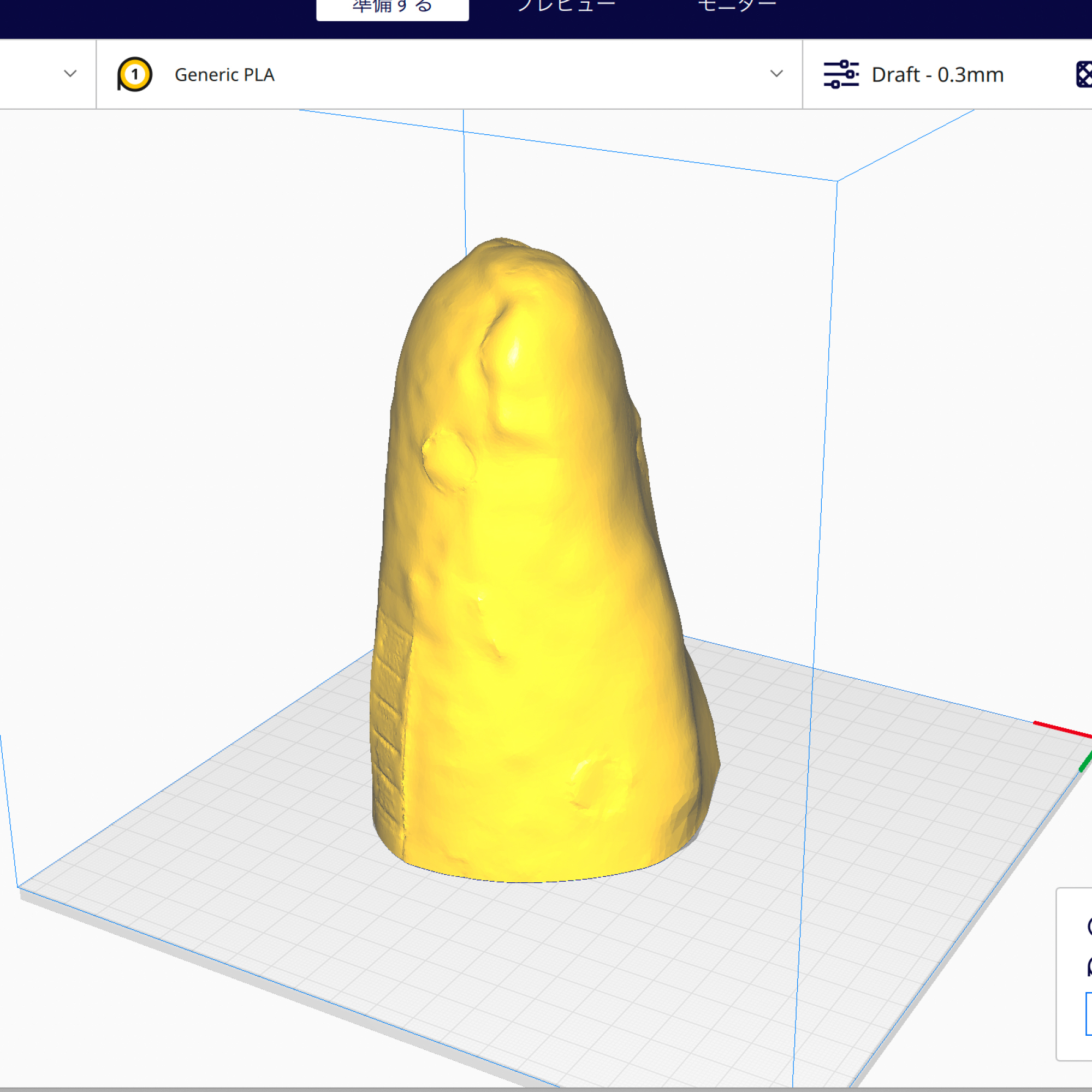

出力して、自助具のアイデアを考えよう

頭の中のアイデアを具現化していくには、実際に手に取れる形にすると進めやすい。スキャンをしたデータには肘まであるが、デザインを必要とする前腕部まで出力した。

[左前腕部 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PLA(133g 44.47m)

- 時間:8時間37分

- サイズ:86.8 x 94.5 x 153

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:有り

- インフィルパターン:ジャイロイド

「包む」や「守る」をキーワードにアイデアを練る

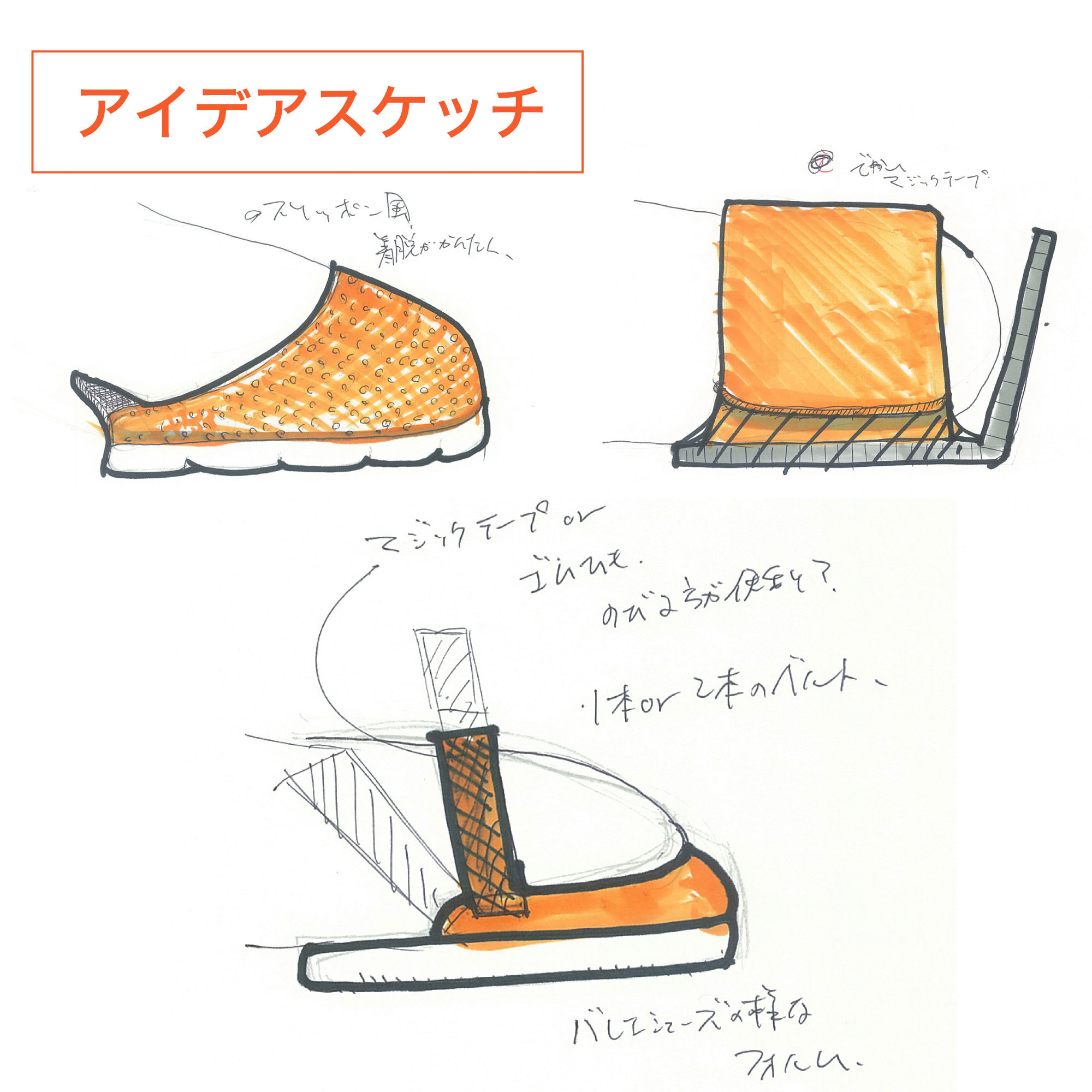

出力した左前腕部の模型をさまざまな角度から眺めつつ、「スリップオンシューズ」「安全靴」「リカバリーサンダル」「風呂敷」「テーピングの巻き方」など、「包む」や「守る」「気軽」などに繋がる優しいキーワードでアイデアを練る。出力した断端部にマスキングテープなども貼り付けながらイメージを整理し、モデリングを進めていった。

初回プロトタイプ

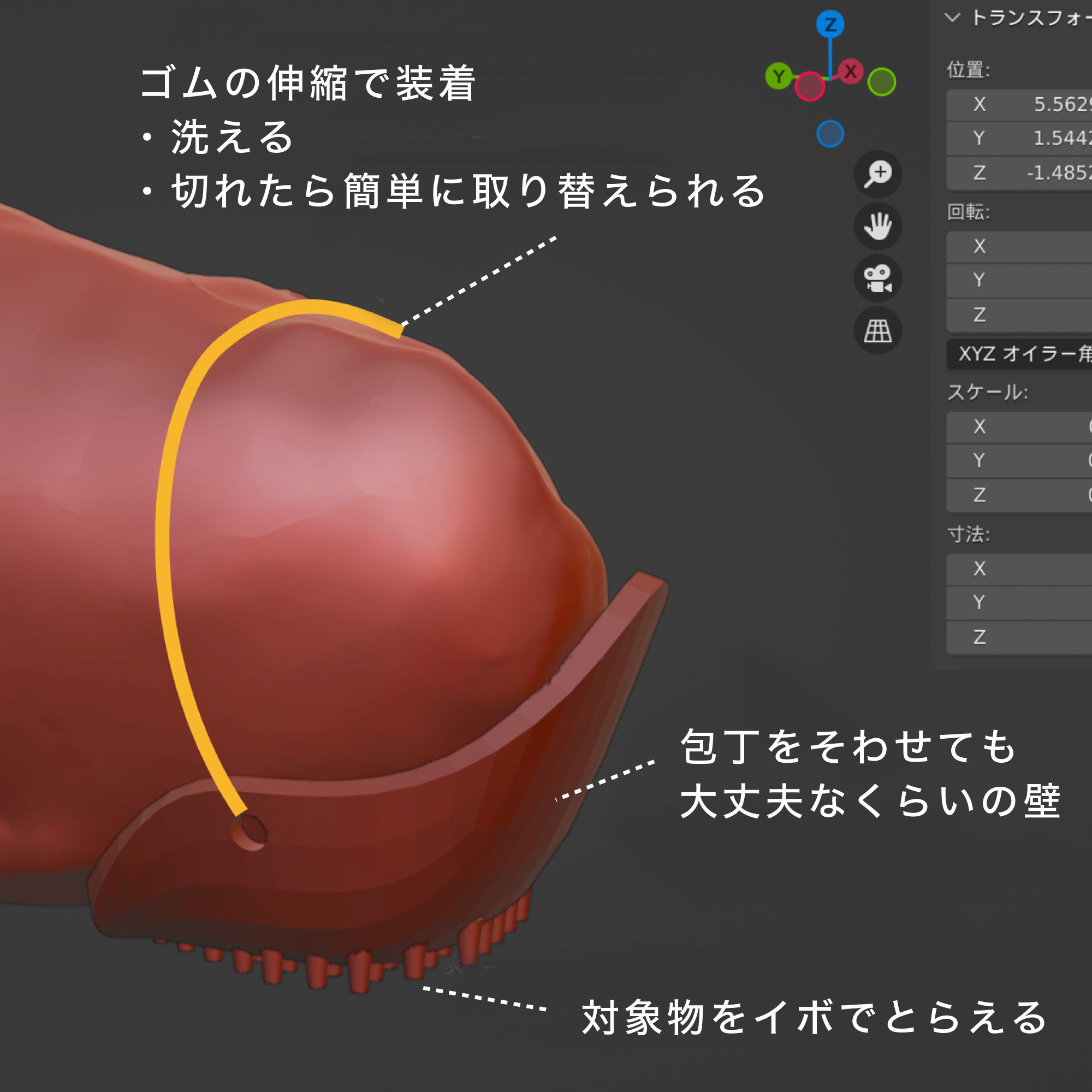

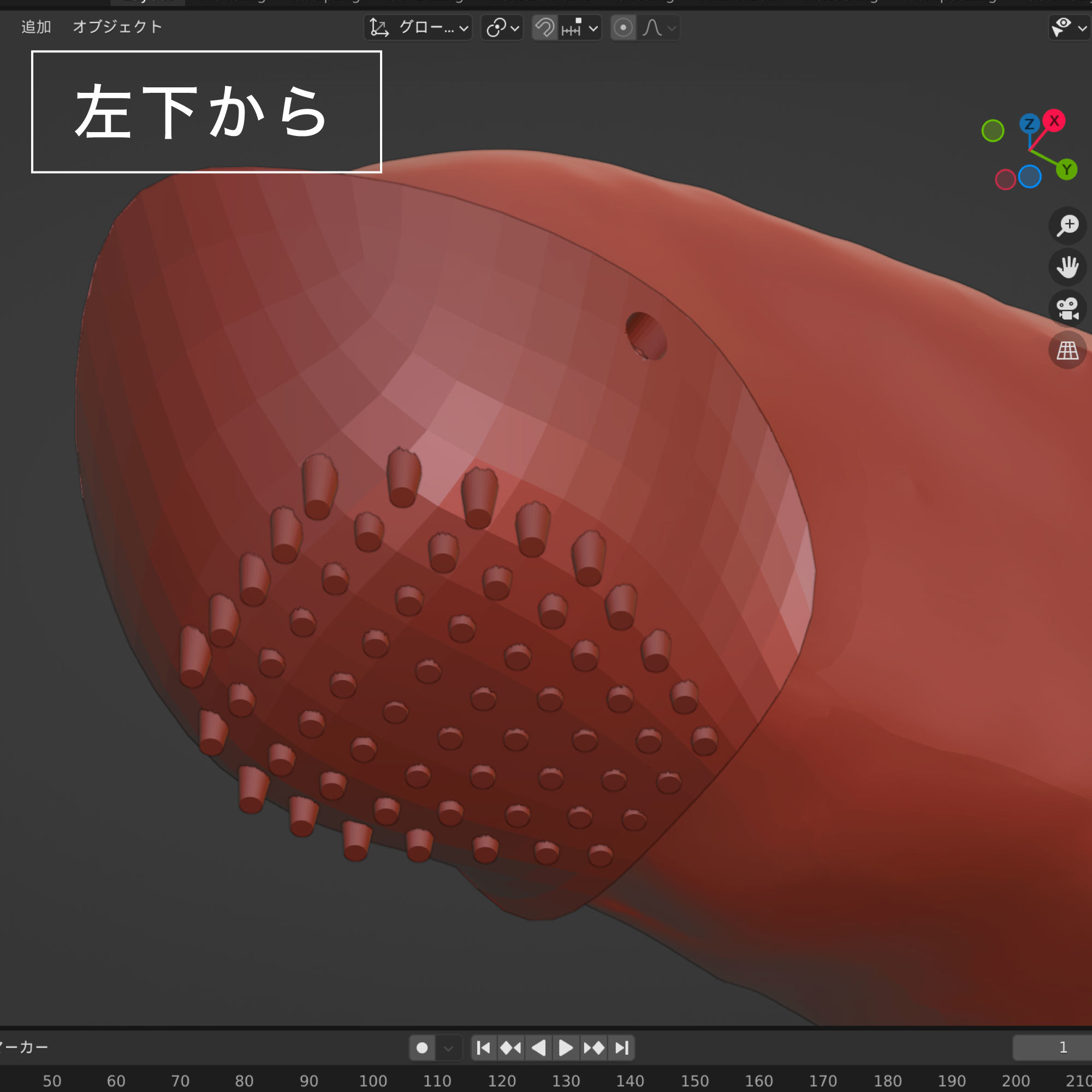

初回プロトタイプの特徴

◯持ち運びが簡単になるように小さいサイズで。

◯お猪口のような形状で、腕への装着はゴムの伸縮を利用する。輪ゴムであれば洗える素材だし、切れたとしても安価に取り替えが可能。

◯底面にある円柱イボが滑り止めに(2mm程度)

[初回プロトタイプ 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PLA(18g 5.98m)

- 時間:2時間2分

- サイズ:65.5 x 58.9 x 48.1

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:有り

- インフィルパターン:ジャイロイド

初回プロトタイプの問題点

◯ゴム1本の伸縮だと弱く、前に抜け落ちてしまう。

◯輪ゴムの取り付け位置を検討できるようにしたい。

◯イボが小さすぎて、欠けやすいのでは? 折れたものが食品に混入してしまう可能性がある。

2回目プロトタイプ

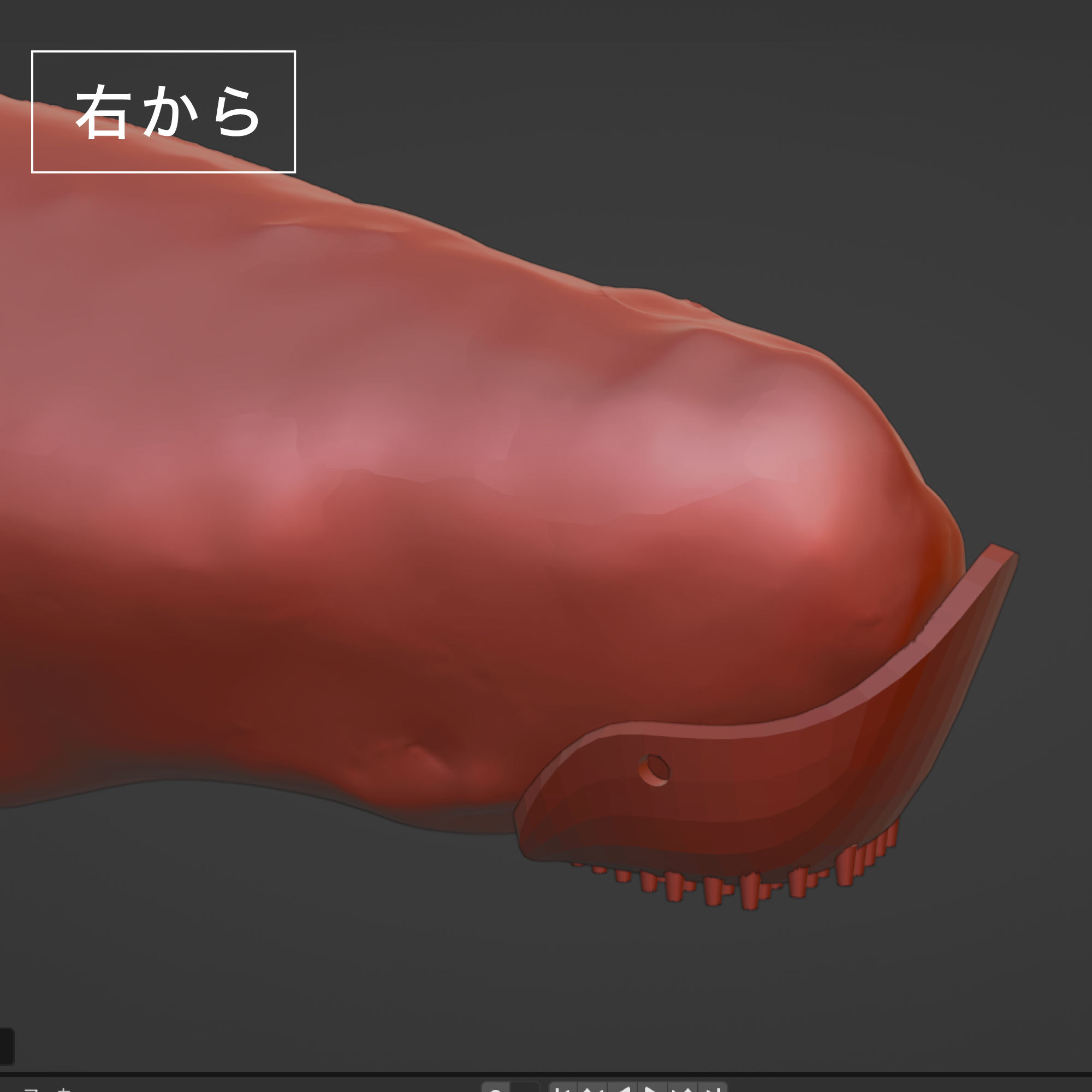

2回目プロトタイプの特徴

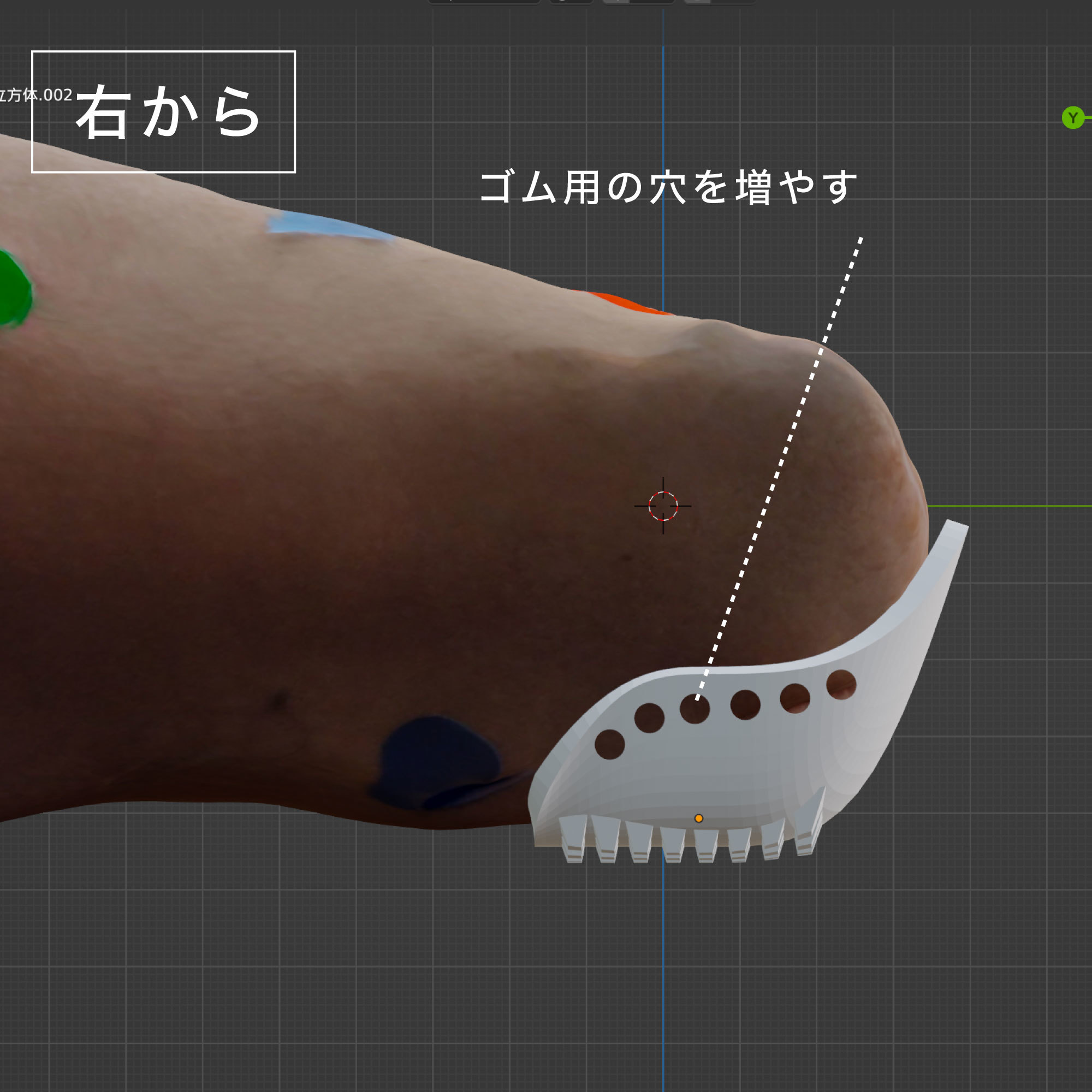

◯ゴムの取り付け位置を検討できるように、穴を増やす。

◯ゴムの本数を増やす。

◯ゴムの伸縮を利用したベルト状の物で腕に装着する。

腕へのゴムの食い込みを防ぎつつ、腕への密着感を高める (20mmx80mm程度のベルト)。

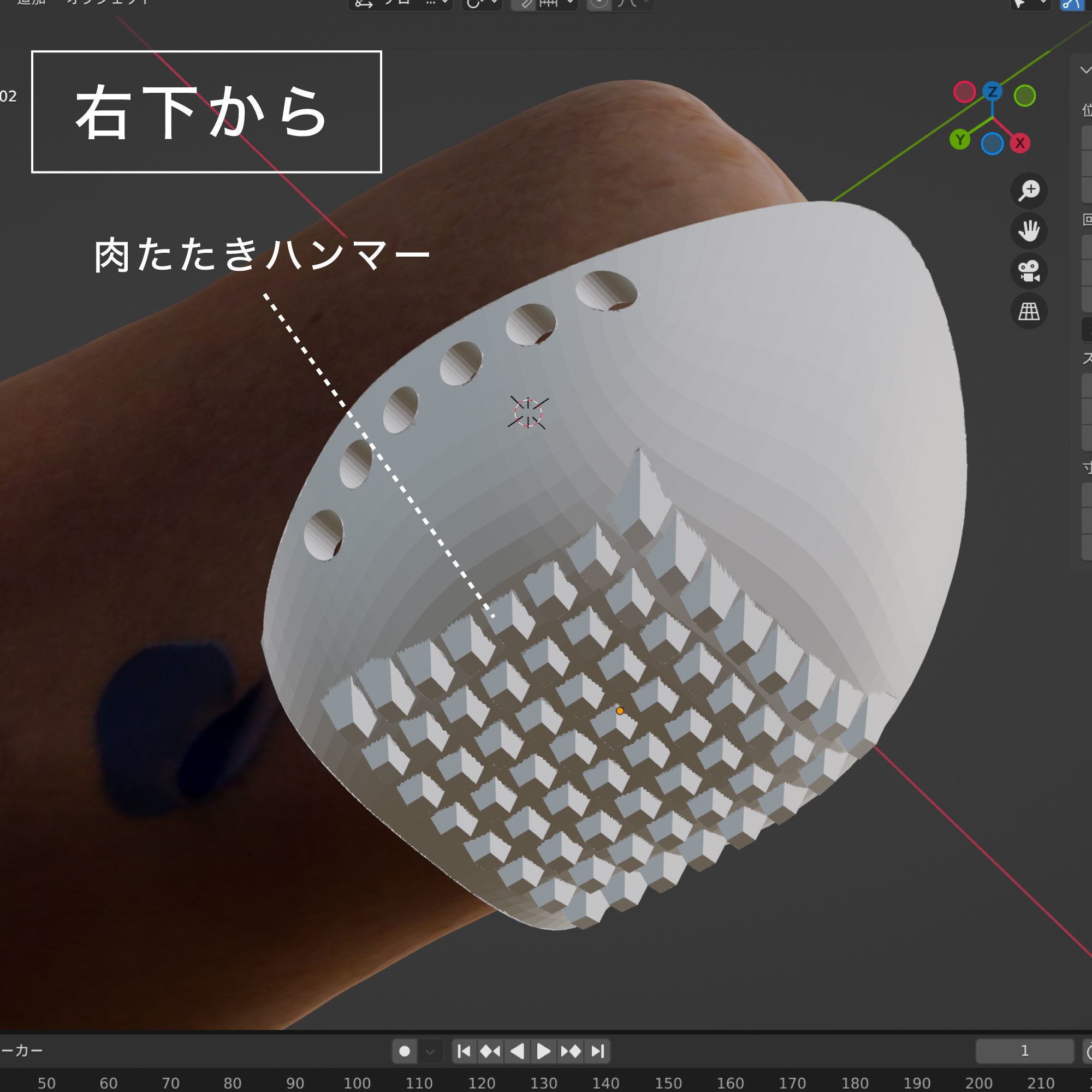

◯底面のイボから肉たたきハンマーのようなブロック状のものに変更する。

[2回目プロトタイプ 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PLA(16g 5.52m)

- 時間:1時間46分

- サイズ:57.6 x 57.5 x 44.8

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:有り

- インフィルパターン:ジャイロイド

2回目プロトタイプの問題点

◯密着度が高まった分、腕への装着に一工夫が欲しい。片手でも装着できるようにしたい。

◯肉たたきハンマーのようなブロックは細かすぎるのではないか? 細かい溝に入った汚れの掃除が大変になりそうだ。

3回目プロトタイプ

3回目プロトタイプの特徴

◯ゴムの取り付け位置は最前方と最後方の穴で行う。

◯ベルトを前方に倒し、突起に引っ掛けることができる。装着が片手でもできるように。

◯底面の造形はシンプルに。

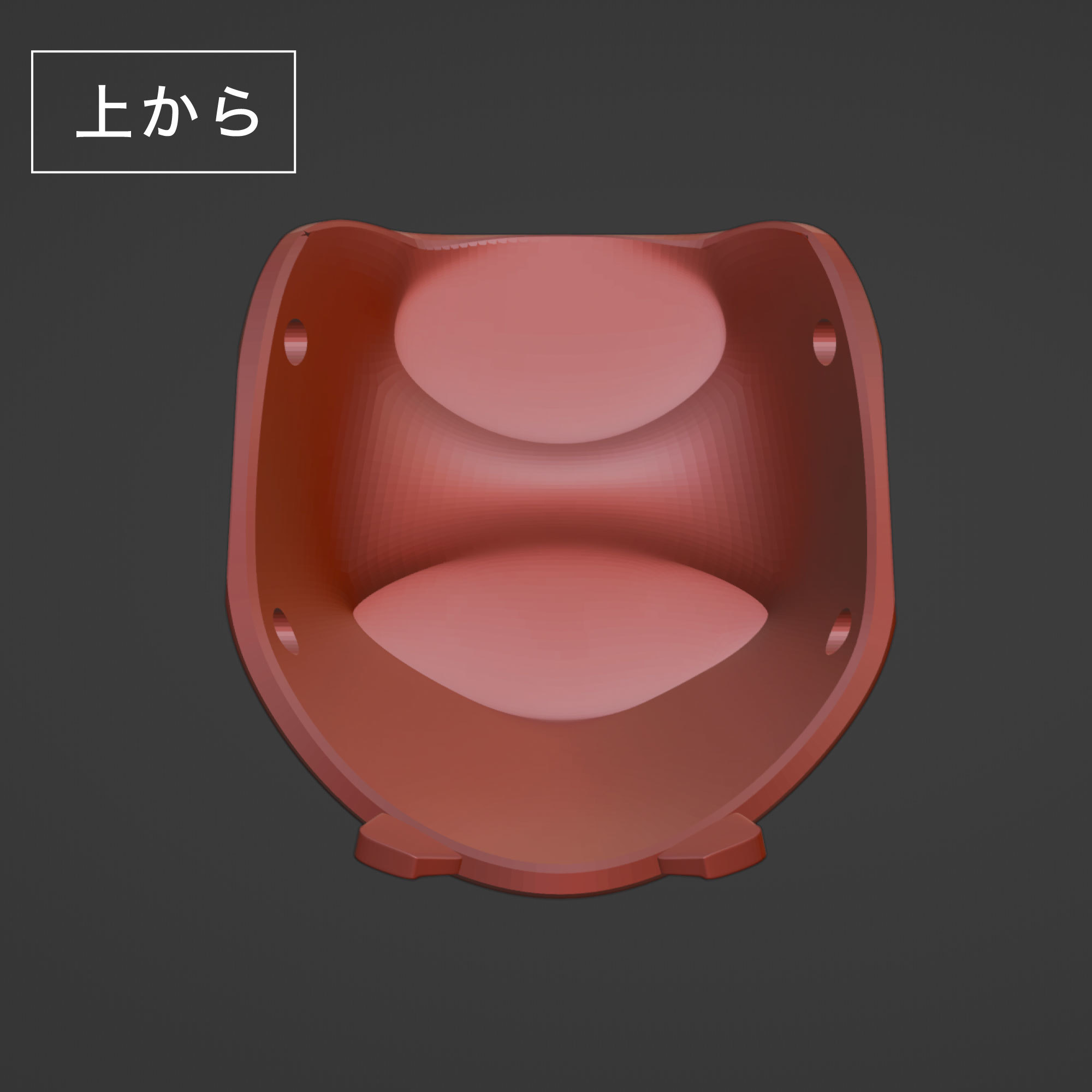

◯器具の形状に少し面白さを。熊のようなフォルムだとかわいいのでは?

[3回目プロトタイプ 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PLA(17g 5.79m)

- 時間:1時間44分

- サイズ:57 x 57.7 x 44.0

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:有り

- インフィルパターン:ジャイロイド

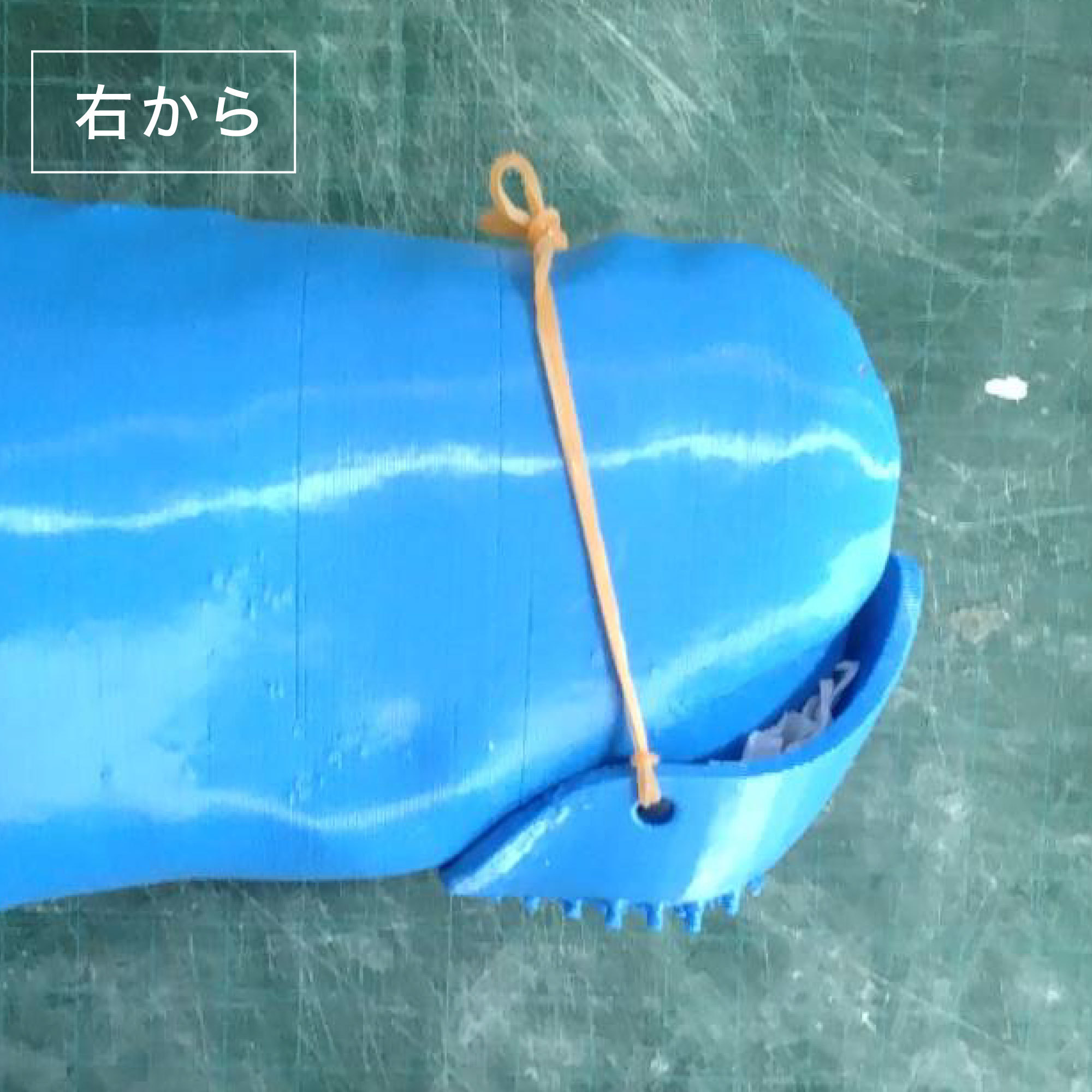

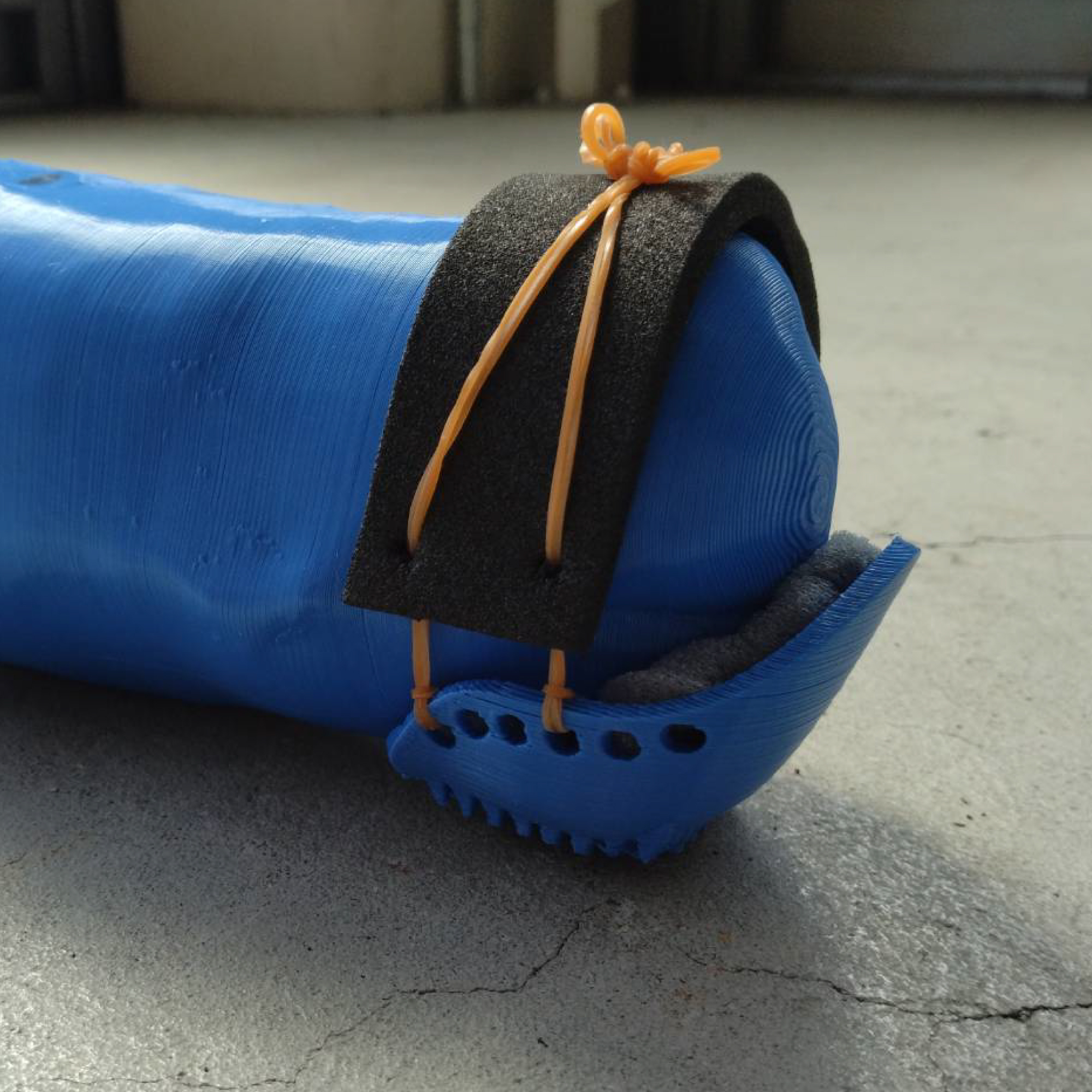

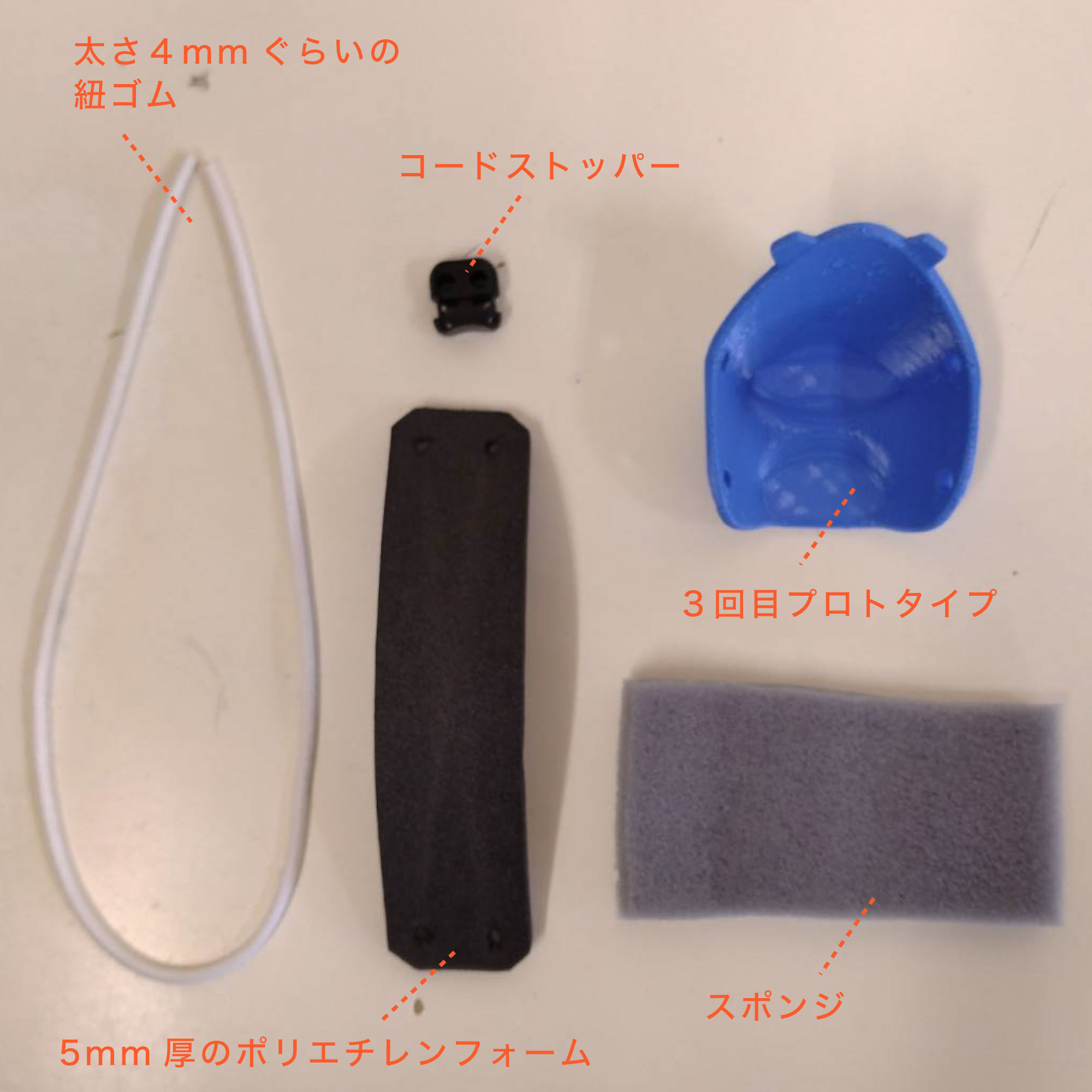

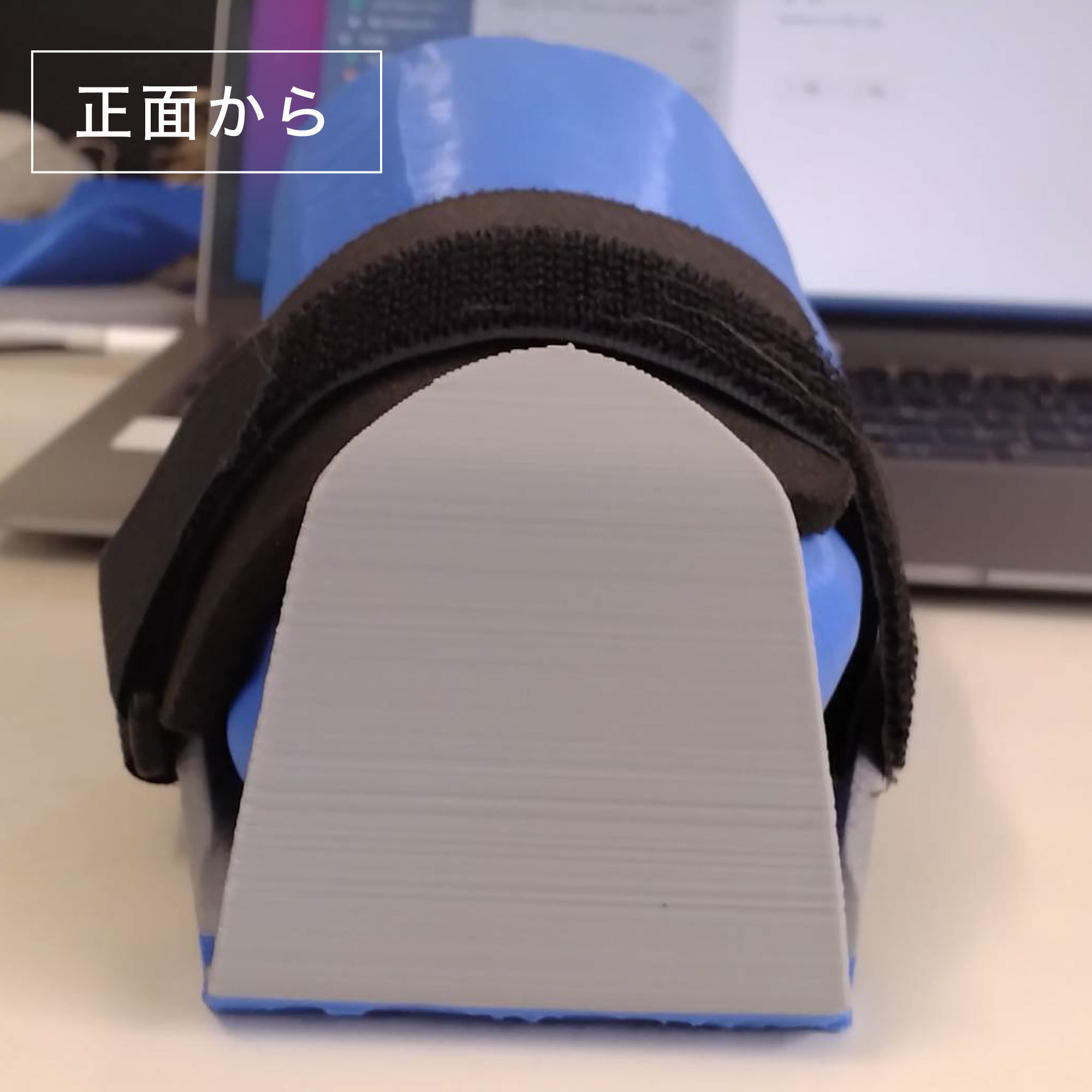

3回目プロトタイプ出力とパーツ構成

初回フィッティングに向けて形が整った。構成しているパーツは手芸用品専門店やホームセンターで簡単にそろえられるものを使っている。

[3回目プロトタイプ パーツ構成]

・3回目プロトタイプ(PLA出力)

・太さ4mmぐらいの紐ゴム

・コードストッパー

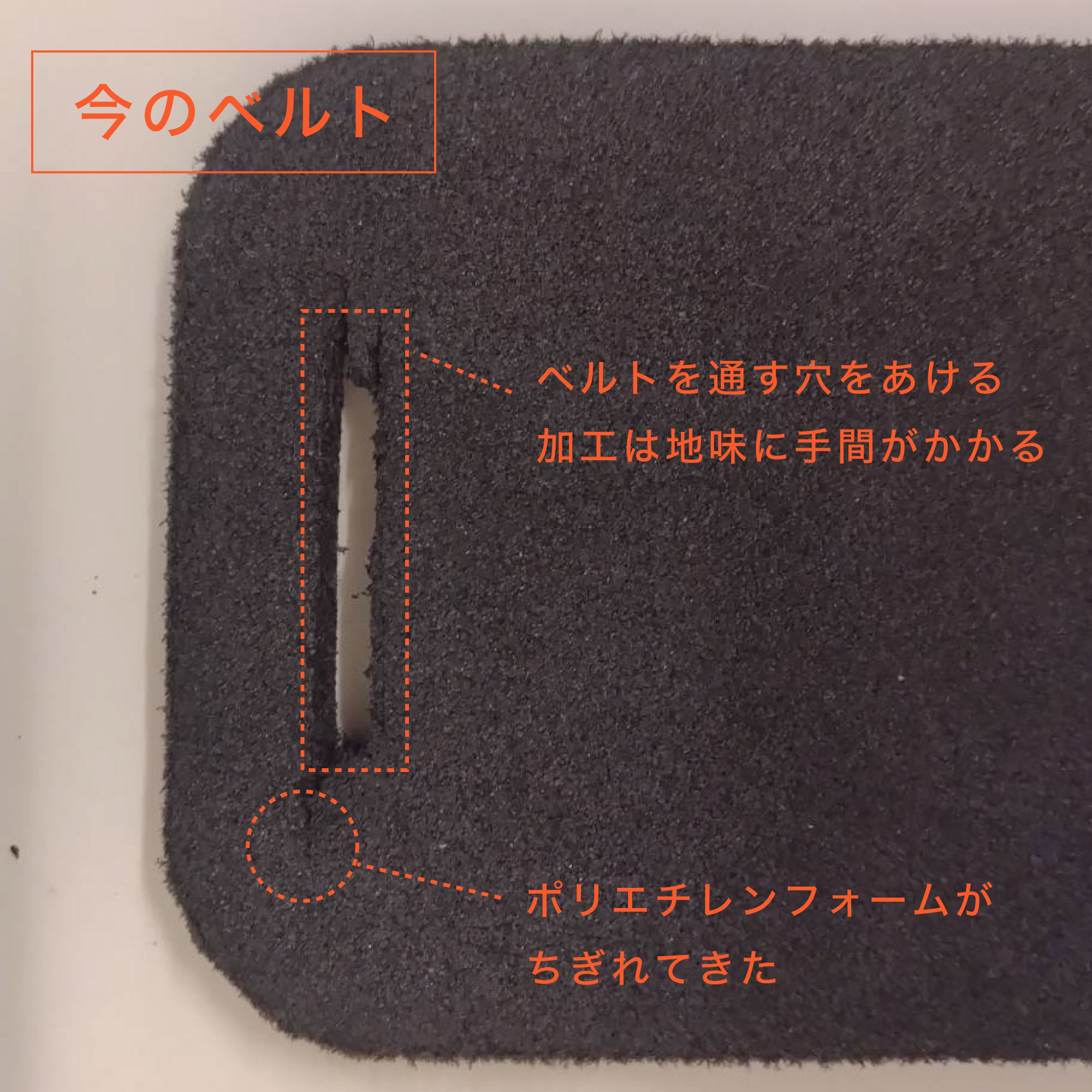

・5mm厚のポリエチレンフォーム(ベルト)

・スポンジ

初回フィッティング

これまでのプロトタイプでフィッティング。およそ40分間しっかりとフィードバックをいただくことができた。※音声なし。

大きな気付き

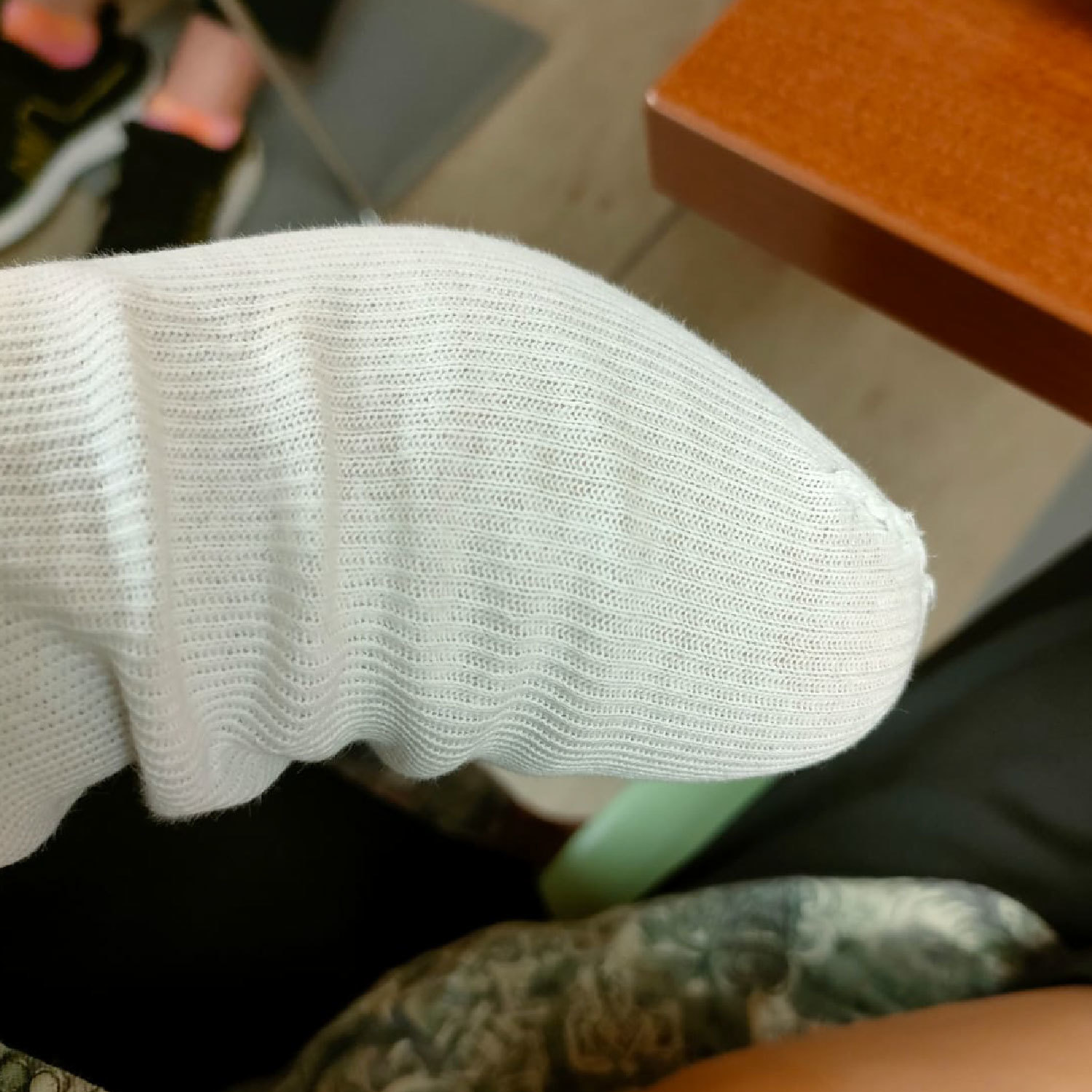

◯前腕部がかなり柔らかい。

◯ベルトを前方に倒す、器具の取り付けアイデアは悪くない。

◯ベルト部分は複数、もしくは幅広が良いかも。

◯包丁が当たる部分の修正が必要。背の低いペティナイフの場合も考える。

フィードバックと気づき:前腕部分について

◯前腕部を握ると、断端部分が変形するくらい柔らかい。断端部分に包丁を直接あてるような「猫の手」は厳しいと再認識。

◯柔らかいので、器具を装着して下に押し付けると、ベルトと腕部分に空間が生まれる。その空間になにかしらの詰め物は必要ない。

◯装着時、フィット感はあっても強い締めつけ感はなくても大丈夫なようだ。現状は前腕部分へのフィット感があまりない。

フィードバックと気づき:装着について

◯カットするときは押さえる動作をするので、押さえる分ベルトがゆるくなる。

◯複数、もしくは幅広の面ファスナー方式がいいかもしれない。

◯クッションのスポンジはなくてもいいかもしれない。

◯側面のあたり具合はちょうどよいかも。

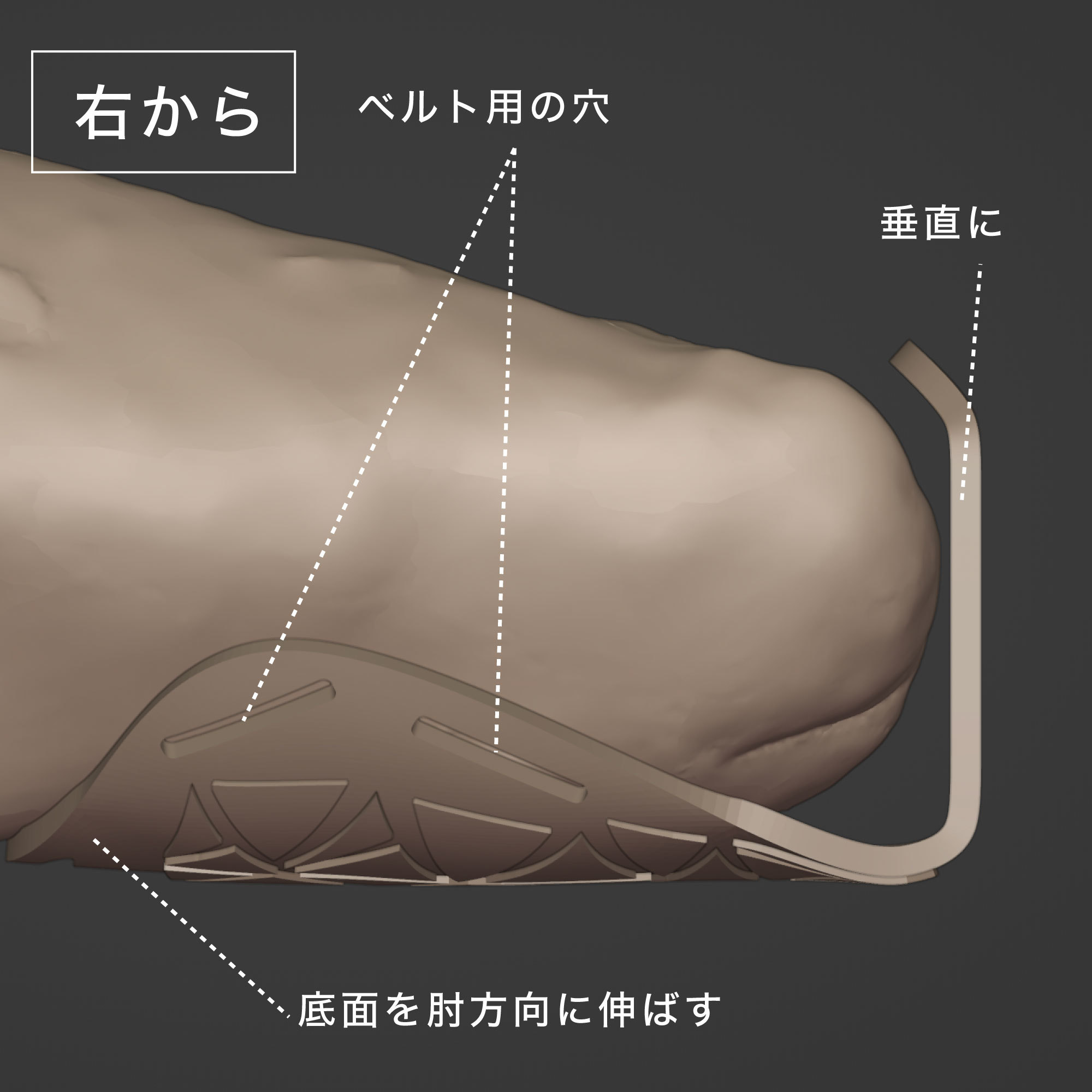

フィードバックと気づき:形状について

◯断端の先は上から下ろす刃から守るような屋根が欲しい。

◯壁は高さのない包丁(ペティナイフなどの)でもまっすぐ切れるよう、垂直ぎみにフラットな壁を作る。

◯物をしっかり抑えて切る安心感が欲しい。底面部をスリッパのように肘付近まで伸ばしたほうがいいかも。底面が伸びる分、後方の穴は後ろに移動させてもよい

◯底面部分にあまり細かな作りは必要ない。汚れがたまる原因になる。肉たたきほどのボツボツはいらない掃除の手間が有りそう。2山ぐらいので問題なさそう

フィードバックと気づき:その他

◯肉用、魚用、野菜用 と使い分けられると良い。色、目印があればいいかも。

◯黒ソケットはフライパンを使う作業で用いる。

切る等の仕込み作業では、[黒ソケットにアタッチメンとをつけるパターン]は考えづらい。

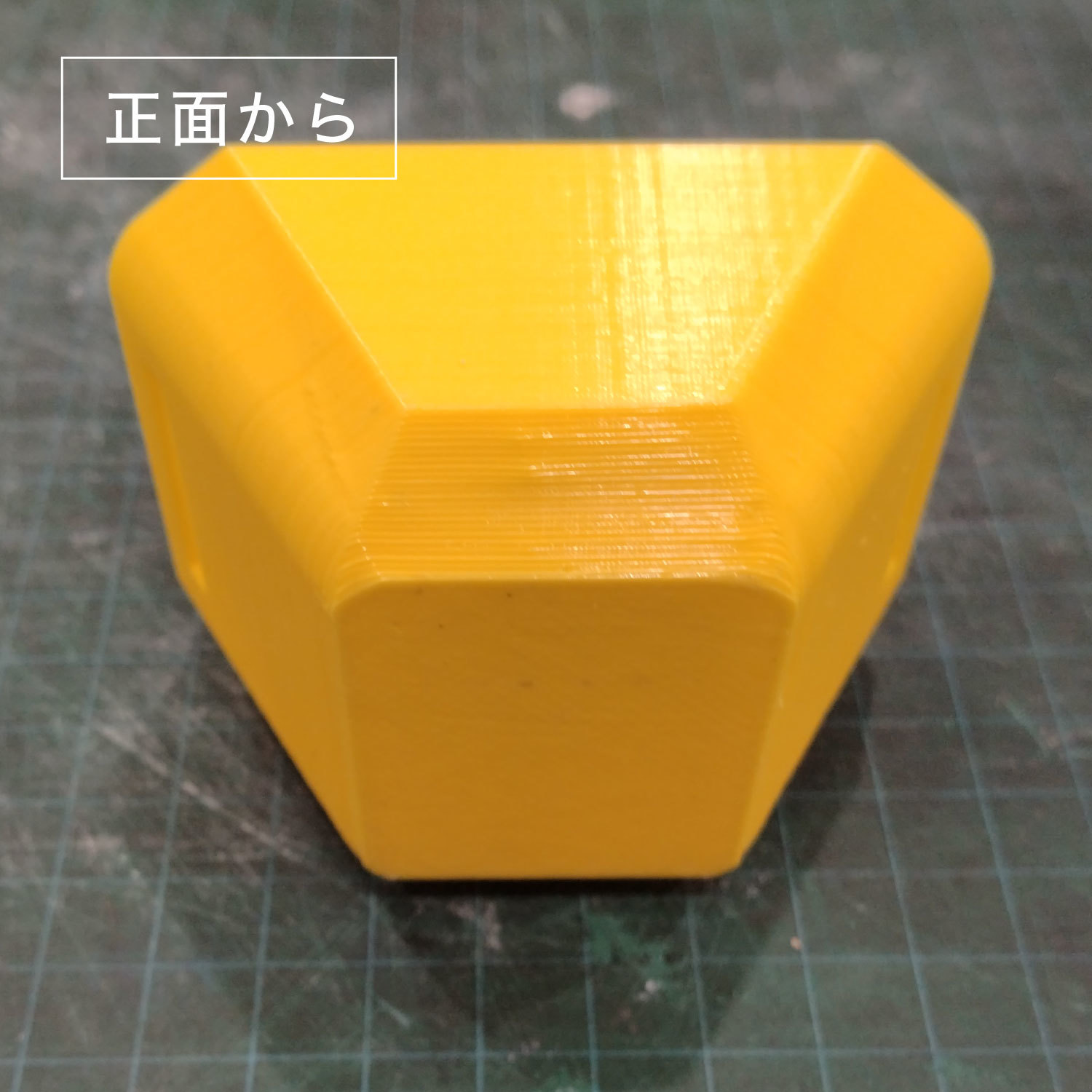

4回目プロトタイプ

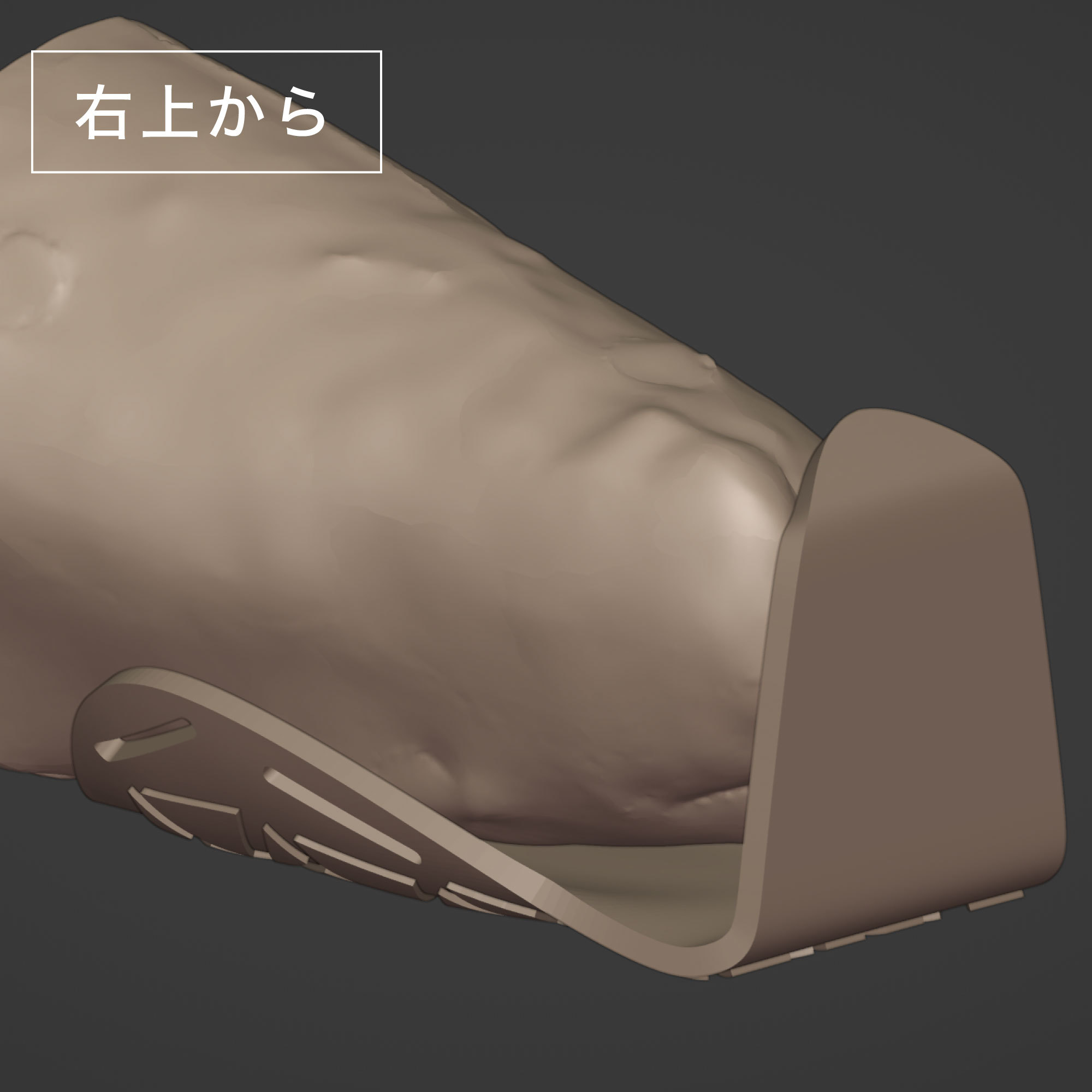

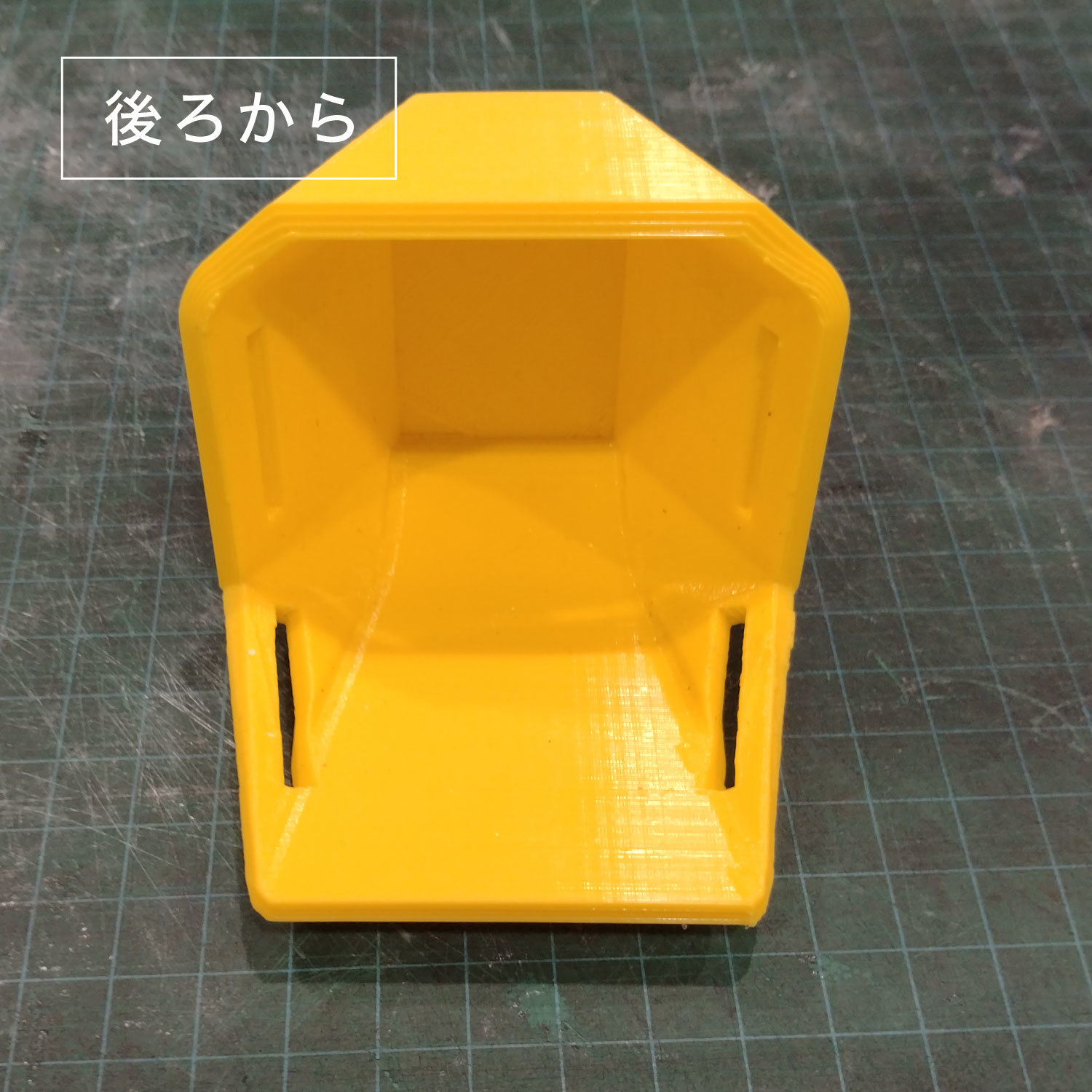

4回目プロトタイプの特徴

初回のお猪口型からポテトチップスのような形に。

◯包丁の当たる面はペティナイフの使用も想定。

◯面ファスナー2本。ある程度しっかりとしたフィット感に。

◯器具の底面を肘に向けて延長。

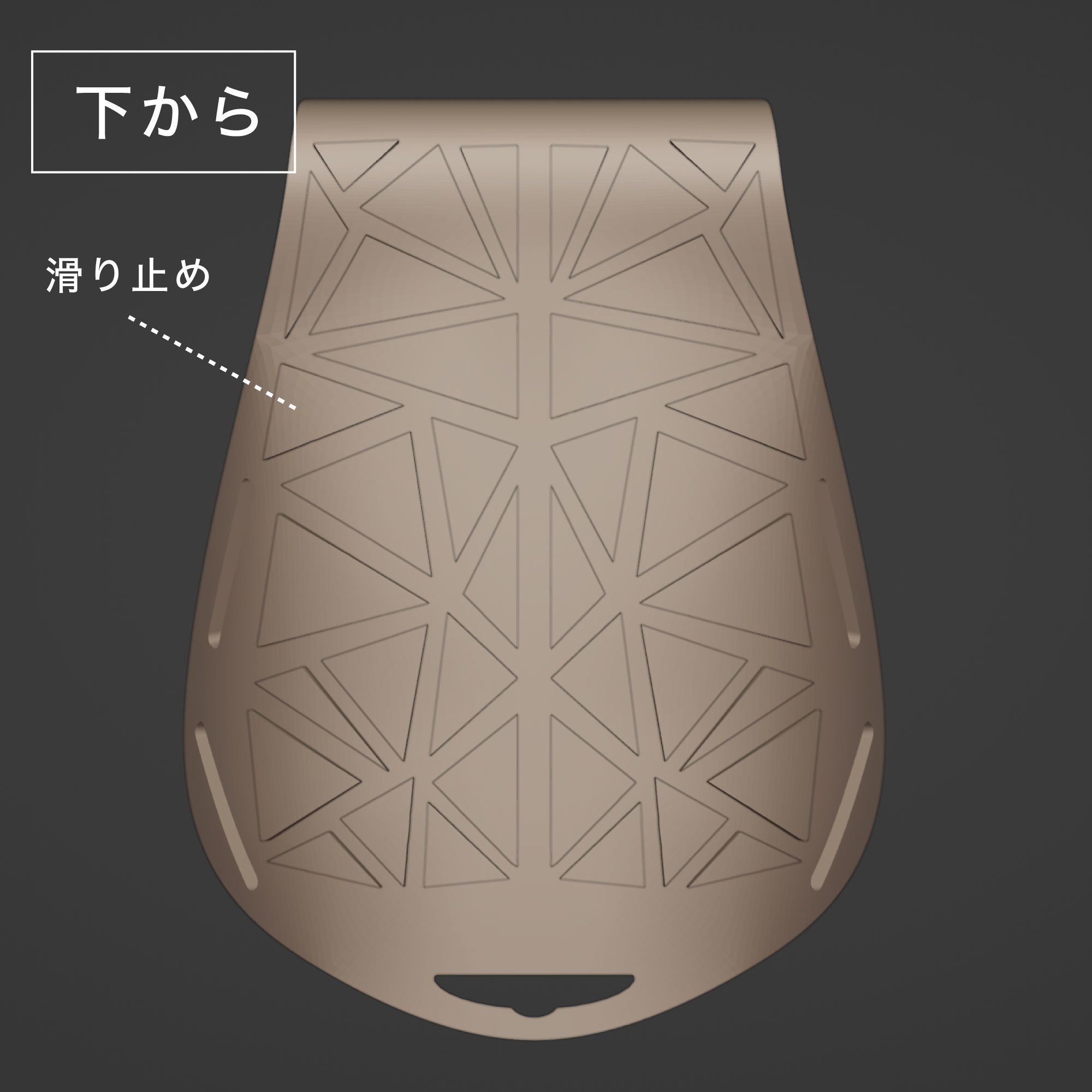

◯カット対象物の滑り止めとして、底面に三角の突起をつけて。

◯肉用、魚用、野菜用と使い分けられるように目印を。

[4回目プロトタイプ 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PLA(61g 20.46m)

- 時間:5時間53分

- サイズ:95.7 x 128.4 x 72.0

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:有り

- インフィルパターン:ジャイロイド

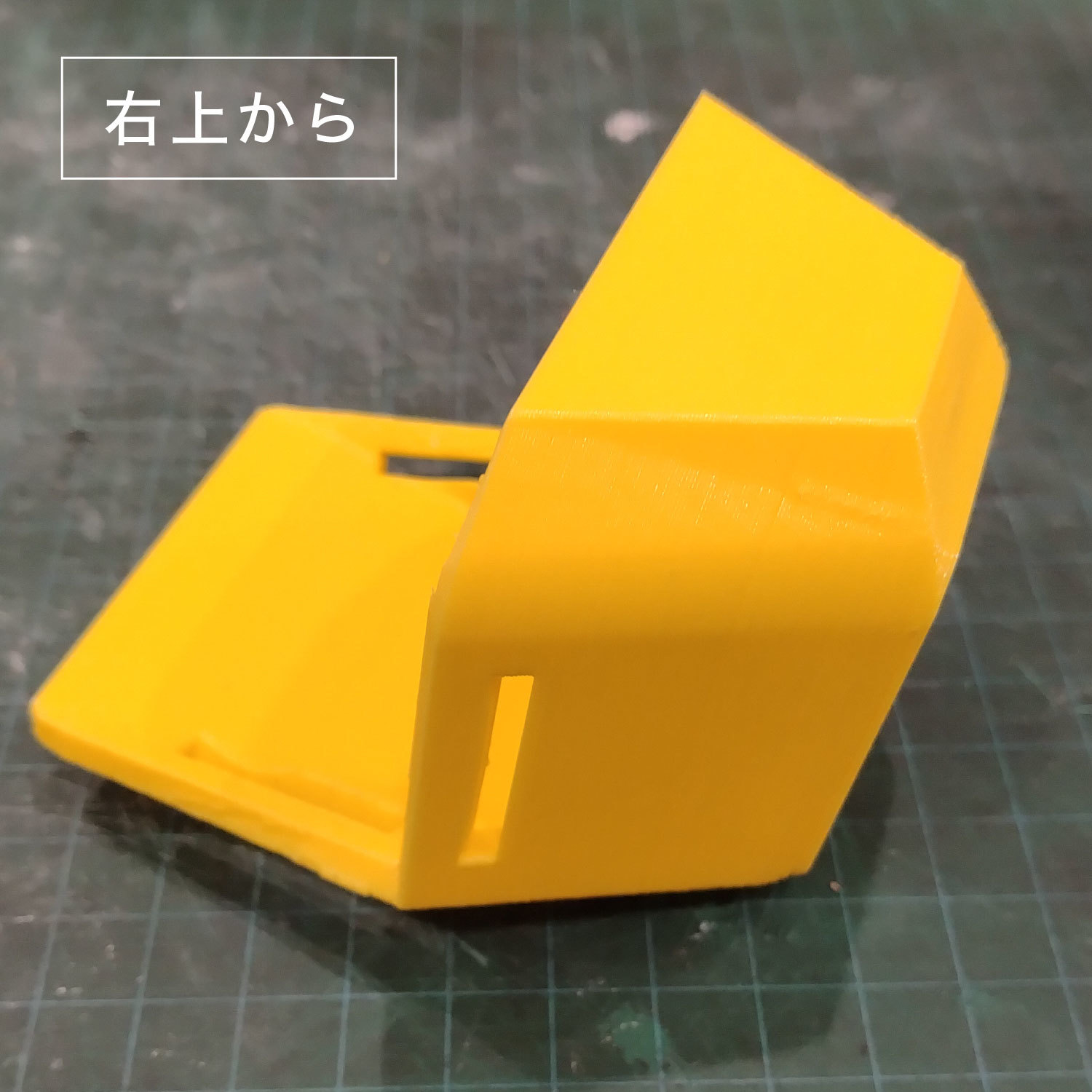

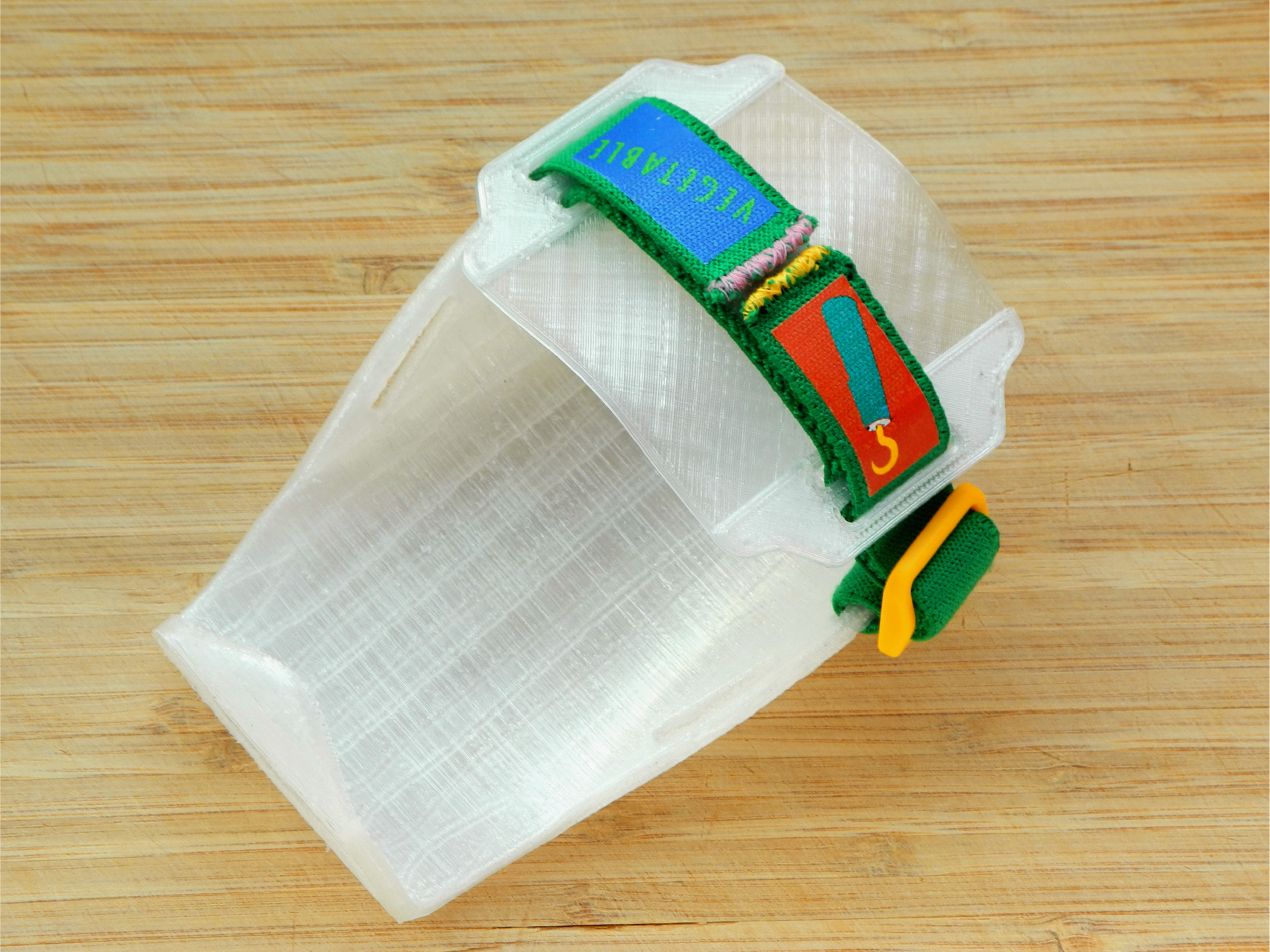

4回目プロトタイプ出力

大幅なモデリングのやり直しで不安があったが形になった。

フィット感も良さそうだ。

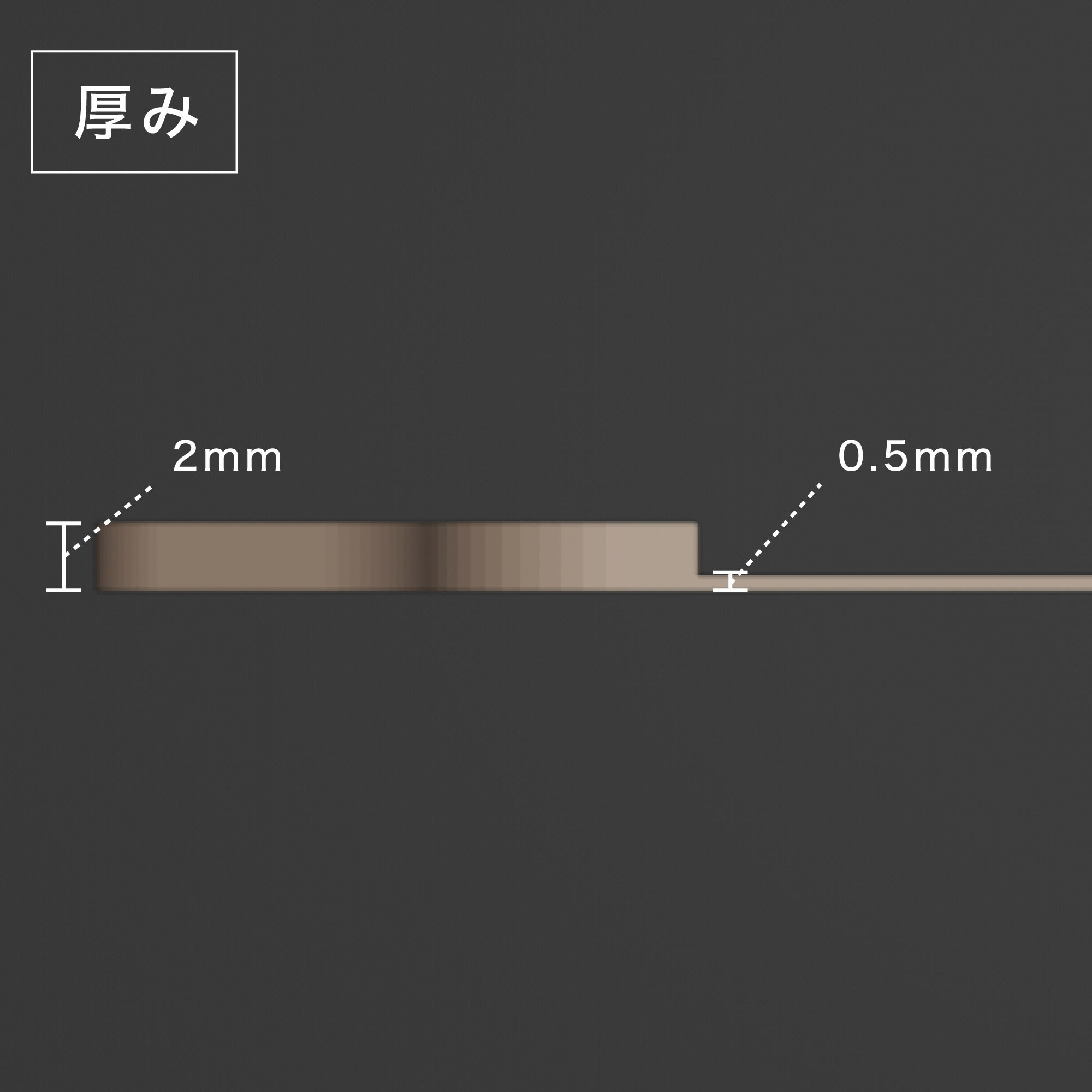

PP(ポリプロピレン)フィラメント

これまでの3Dプリンターでの出力はプロトタイプということもあり、PLAで出力してきた。

この器具は食品に触れることを前提としているので食品衛生法にも対応しているPP(ポリプロピレン)フィラメントを用いて出力したい。初めてのマテリアルは緊張する。

PPフィラメント:北陸エンジニアプラスチック HEP-3DF(ナチュラル)

国内トップ自動車メーカーや大手飲食チェーンなど幅広い企業様にお使いいただいております純国産3Dプリンタ用フィラメントです。高純度なこのフィラメントは、安心安全で高品質。 多数の3Dプリンタメーカーに採用されています。 食品衛生法にも対応しており、様々な用途でお使いいただけます。※引用

5回目プロトタイプ(4回目のデータをPPフィラメントで出力)

5回目プロトタイプの特徴

PPフィラメントを出力する際の注意点として、プラットフォームにPPのシートを貼り1層目を定着しやすくすること。出力してみての課題としては、「器具のたわみ」「文字が読めない」ことに気づく。別アイデアが必要。

[5回目プロトタイプ 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PP(58g 21.09m)

- 時間:6時間25分

- サイズ:95.7 x 128.4 x 72.0

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:有り

- インフィルパターン:グリッド

- 印刷温度:220℃

- ビルドプレート温度:70℃(PPシート貼り付け)

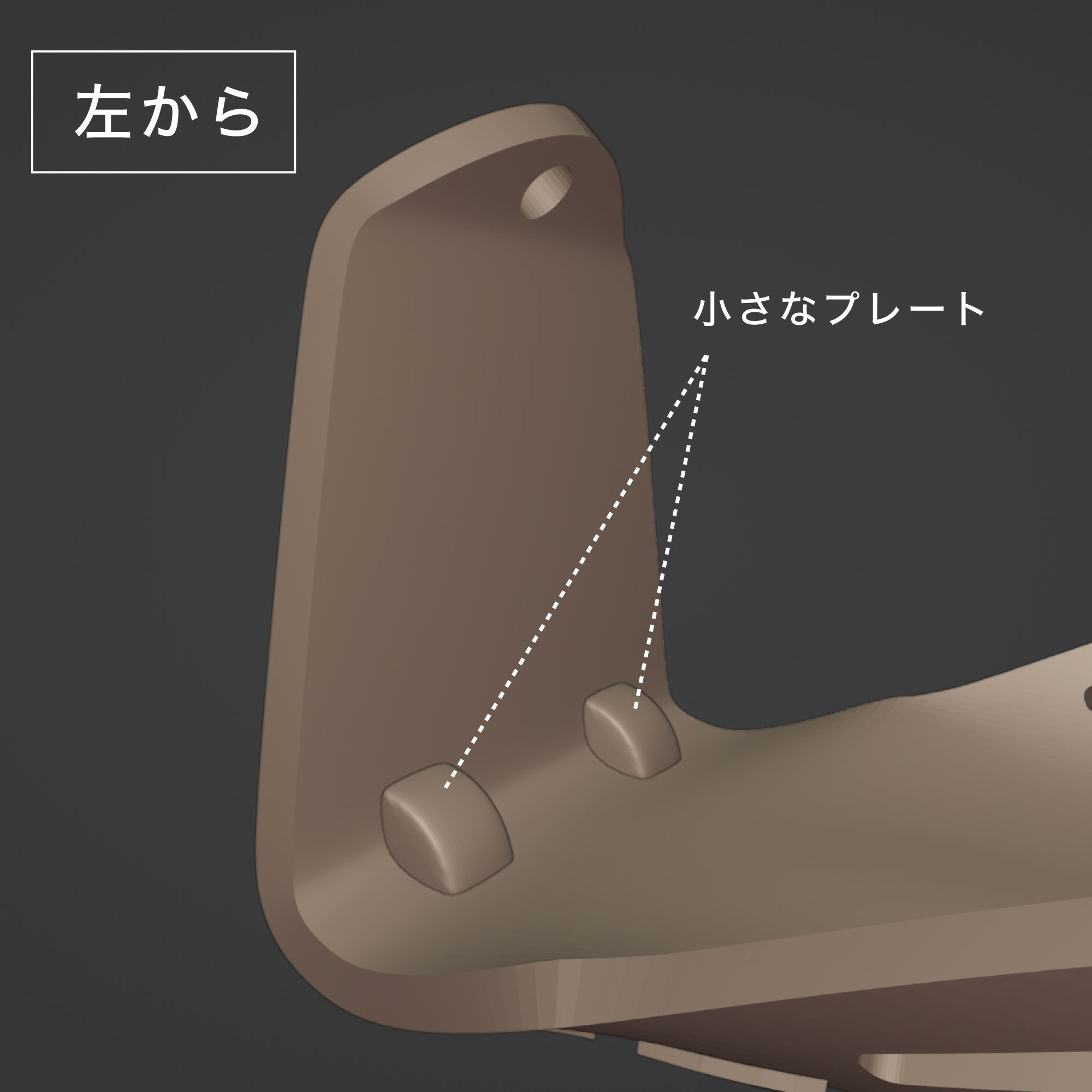

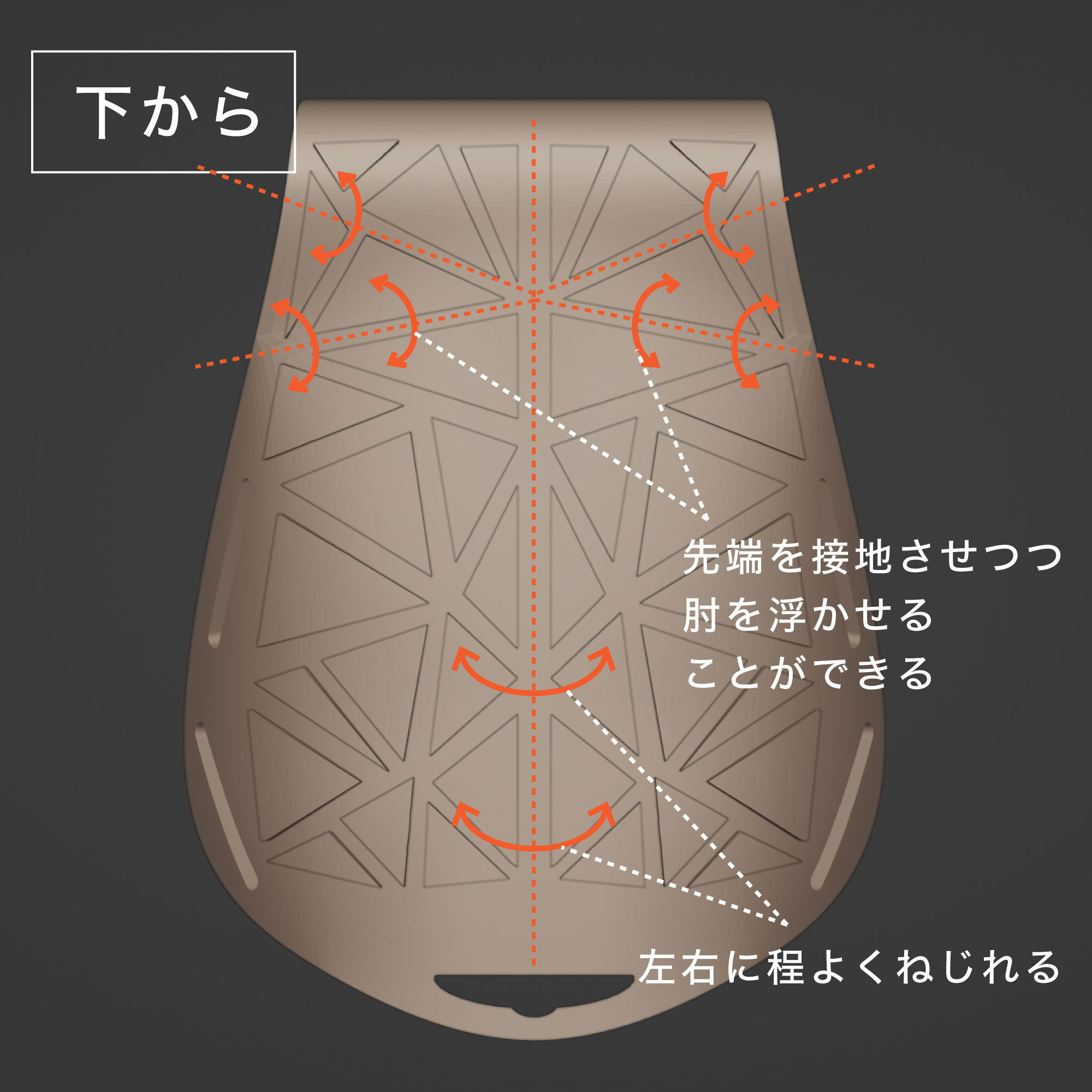

PPで出力しての気づき1- 器具のたわみ

たわみに対して

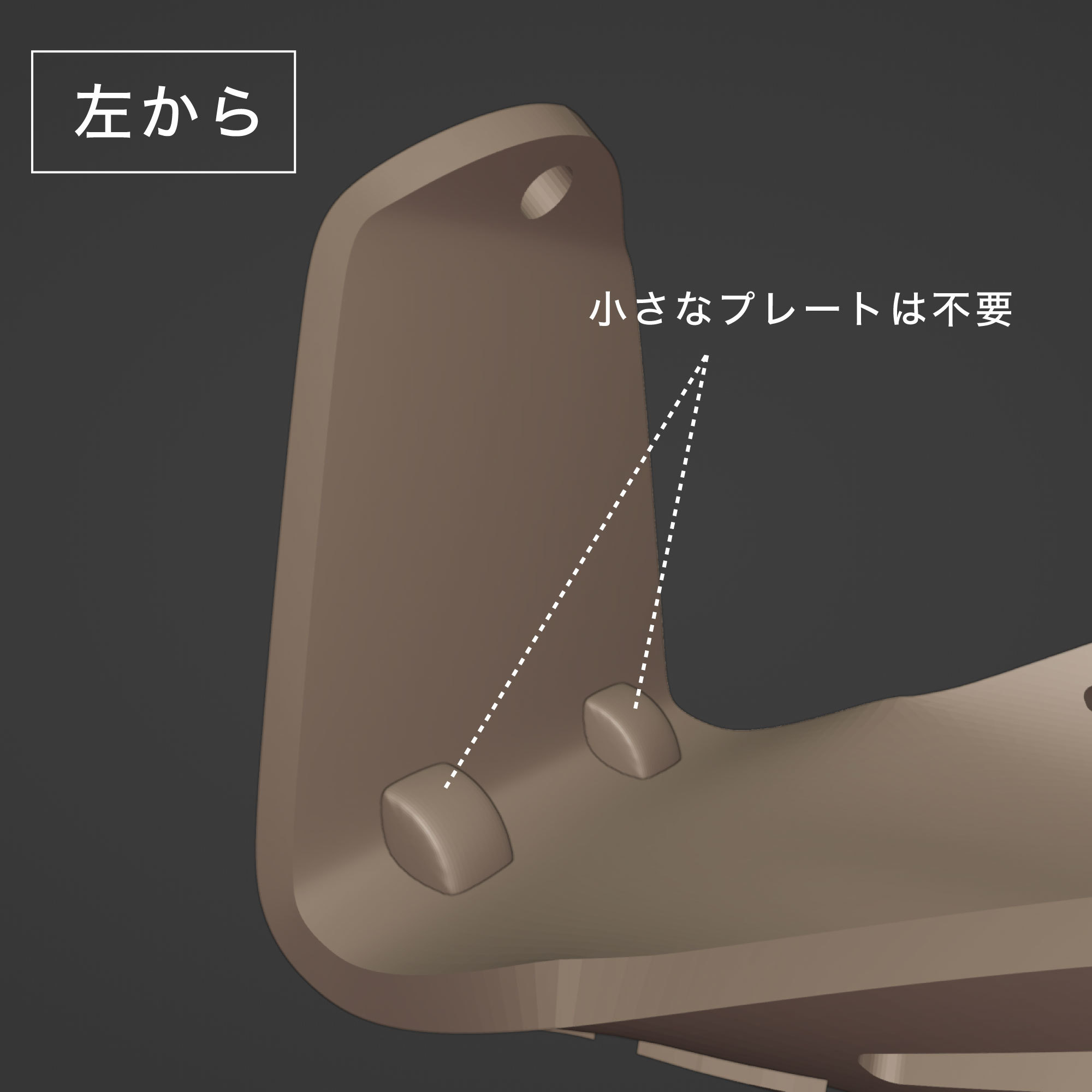

◯包丁と触れる壁に対して垂直に小さなプレートを配置する。◯シンメトリーデザインの底面をランダム配置のデザインにすることで、さまざまな方向からの曲げに強くしたい。

>ランダム底面.svg ※Illustratorで制作

PPで出力しての気づき2 - 文字が読めない

肉用、魚用、野菜用と使い分けられるように、区別する目的でエンボスでテキストを配置。がしかし読めない。PPが透明なので適さないのだと思う。このような本体自体に何かしらの加工施すのではなく、別方法を探したい。

2回目フィッティング

2回目フィッティング。暑い夜の西新宿。リラックスした状態でフィードバックをもらえたらと考え、居酒屋に飛び込む。主に4つのポイントで確認。ビールを飲みつつ。プハーッ!

確認点

◯ 全体のサイズ感

◯ 器具のたわみ

◯ 底面の突起

◯ 器具のたわみ

◯ 底面の突起

◯ ベルトの装着のしやすさ

全体のサイズ感

以前のプロトタイプに比べサイズアップしたことがポジティブに働いているとのこと。断端部だけでなく前腕も器具に載せることができ、スムーズにスライドさせながらカットの動作ができている。

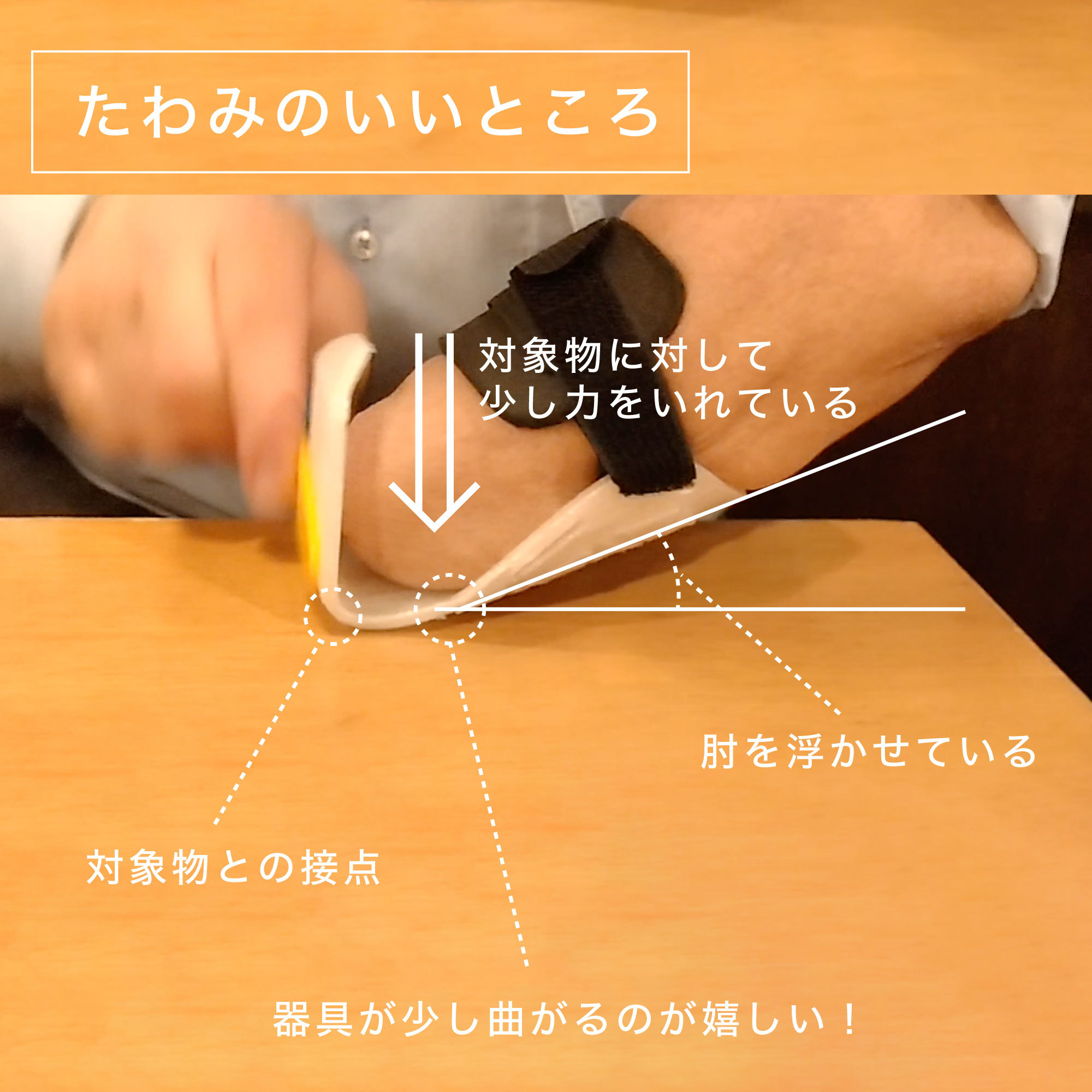

器具のたわみ

器具のたわみが少しファジーに働いて、包丁でカットする際に良い働きをしているとのこと。なので壁を支えるプレートは不要。PPが持つ弾性の高さが良い具合に働いてくれているようだ。

底面の突起

カット対象物の滑り止め機能としての突起。ランダム配置の必要はなく、シンメトリーデザインの底面のママがよいとのこと。好ましい器具のたわみにも繋がる。

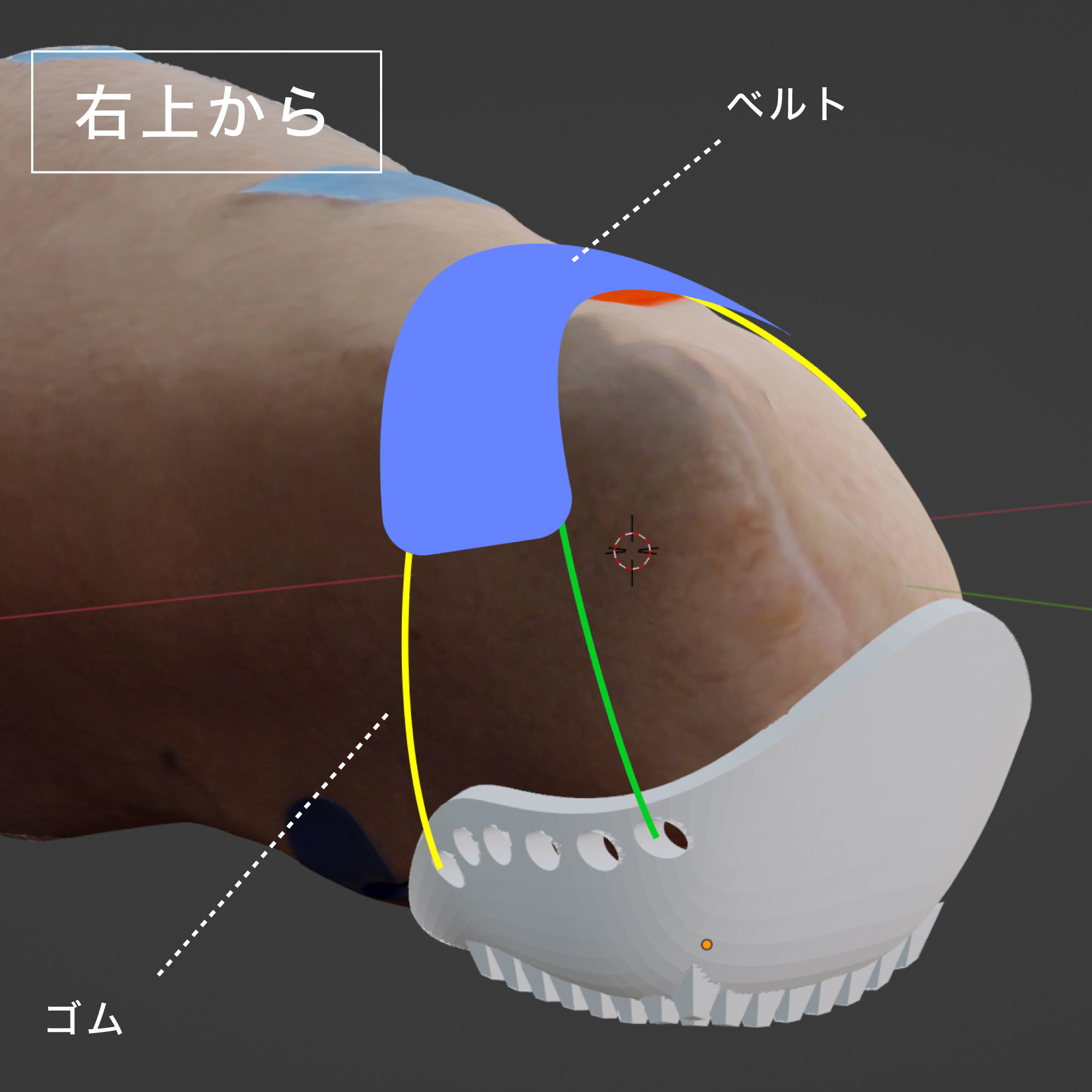

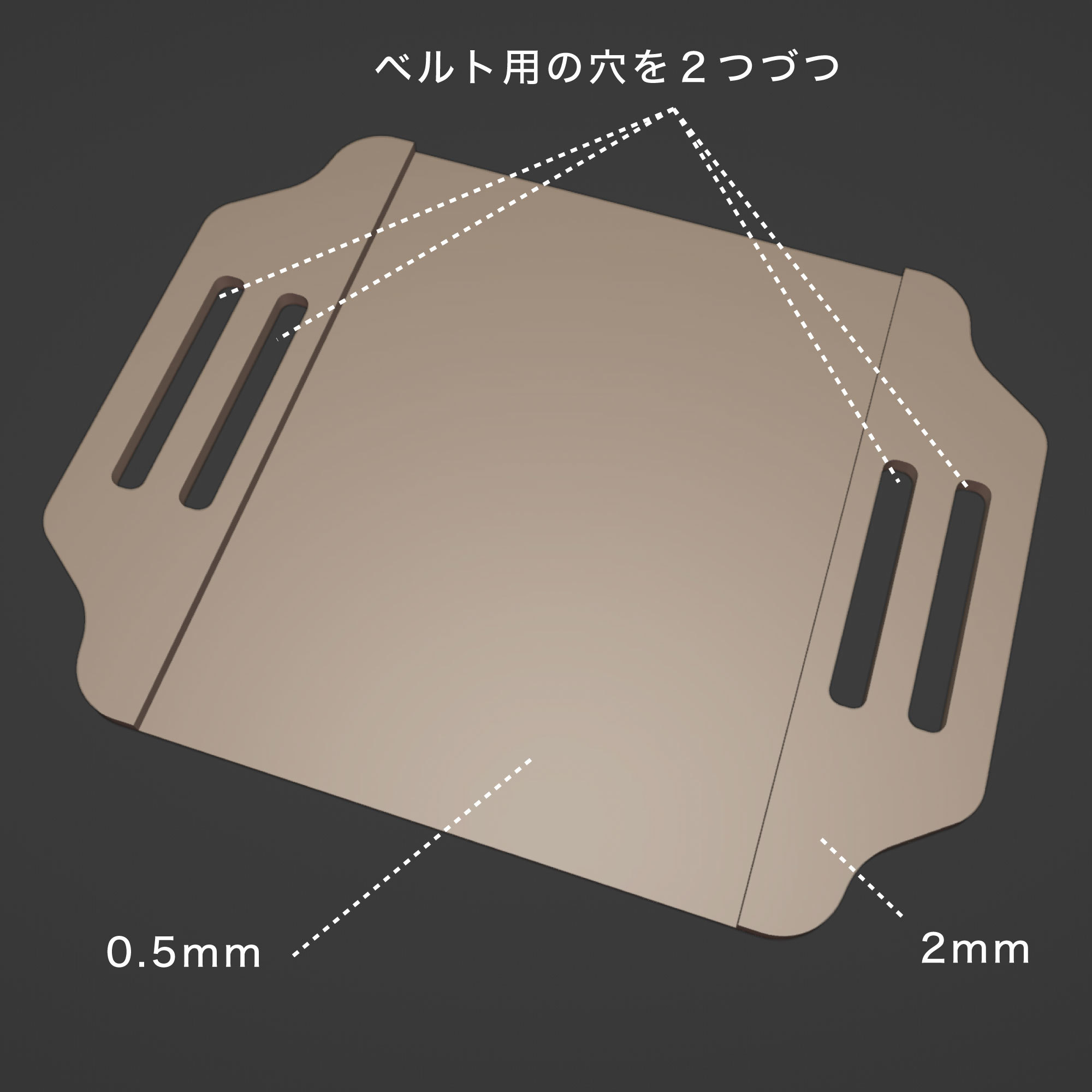

ベルトの装着のしやすさ

ケンちゃんは後ろのベルト穴を利用する形が良いとのこと。ただ側面それぞれに2箇所ベルト穴があることは良いとのことなので現状のママとしベルト穴は削除しない方向で。また、今回のフィッティングでは結束ベルトを用いているが、もう少し着脱のスムーズさは高めたい。

僕のセカンドエフォート

2回目のフィッティングでおよそ形状についてOKをもらうことができた。新しいマテリアルを使ったということもあり、ほっと一安心。でもそこで満足するのは早い。次なる課題としてこの自助具を手にする方々が「ポジティブな気持ちになれるように、もっと丁寧に考えてみよう」と設定した。料理が楽しくなるような見た目や強度、装着のしやすさを求め、コンテスト応募締め切りギリギリまでとにかくブラッシュアップを重ねたい。もっと良くなるはずと信じて。

ベルト部分の改善

結束ベルトに取り付けている黒いパーツはポリエチレンフォーム。装着を繰り返すとちぎれてくると思われる。本体と腕のフィット感を高める重要なパーツ。ここもPPで丈夫に。できる限り工作の手間を省きたい。

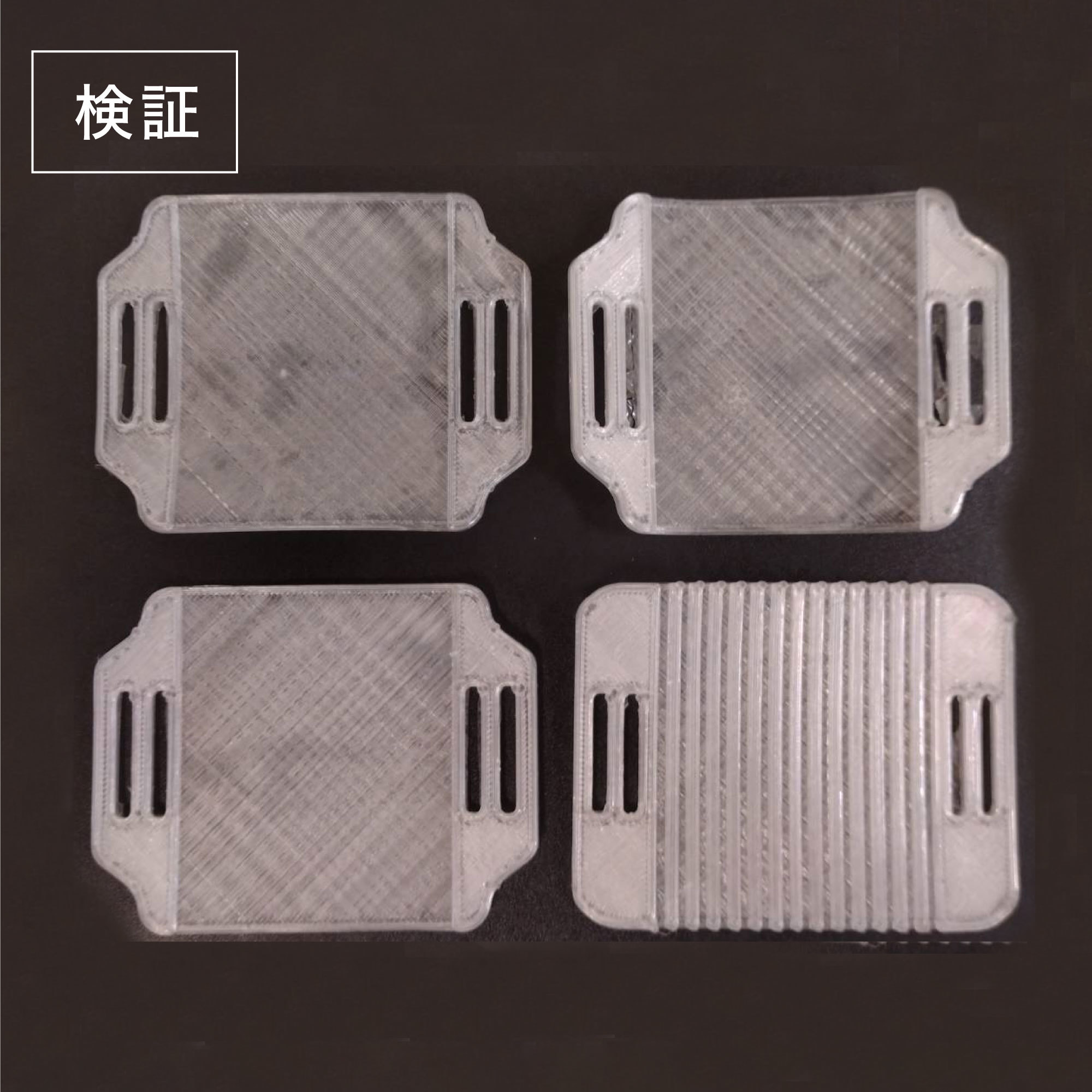

[ベルトパーツ 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PP(7g 2.42m)

- 時間:39分

- 本体サイズ:90mm x 70mm x 2mm

- ベルト用穴:W3mm × H26mm

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:なし

- インフィルパターン:グリッド

- 印刷温度:215℃

- ビルドプレート温度:60℃(PPシート貼り付け)

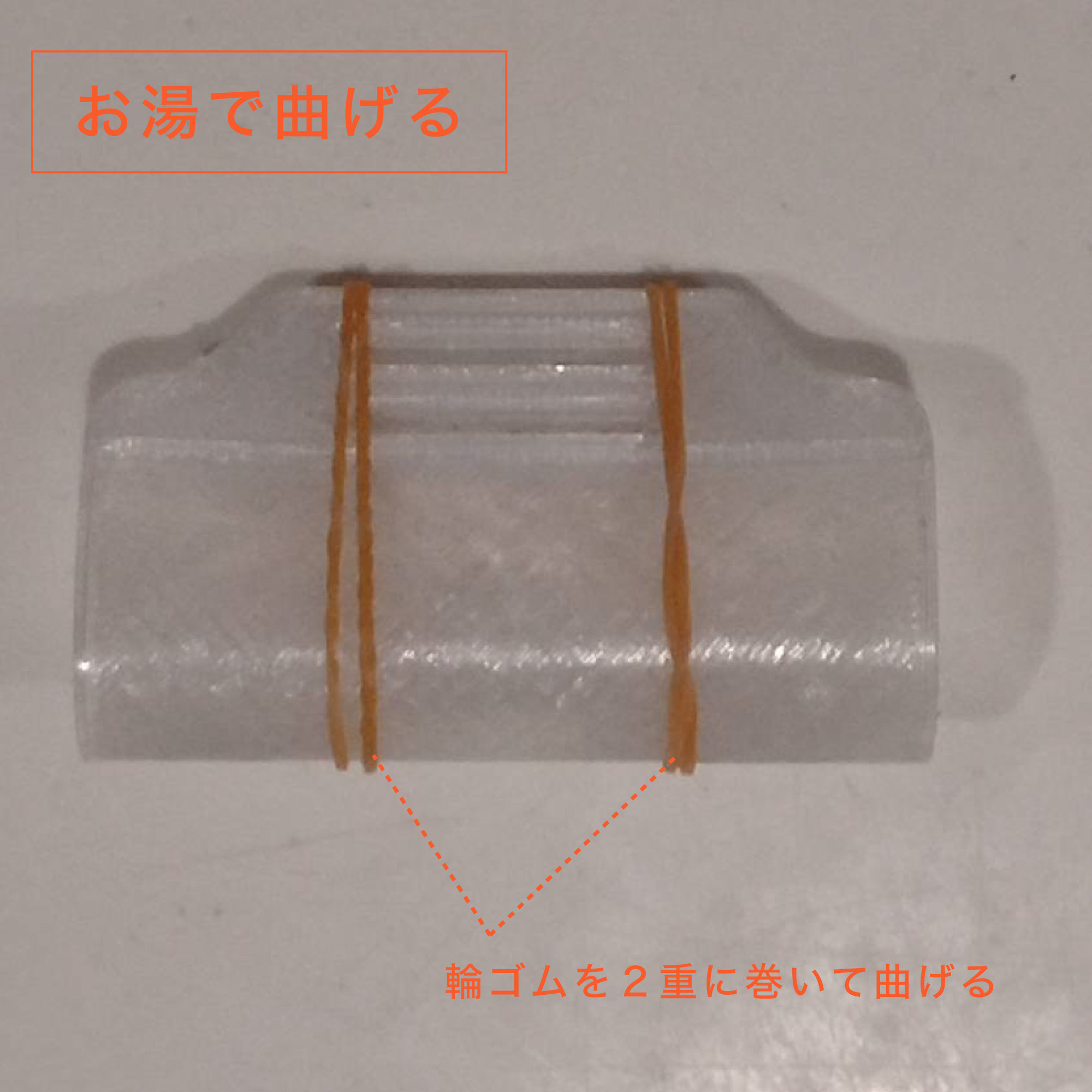

ベルトの加工

出力したママだとPPはまっすぐな状態。今回出力の厚みが薄い分、希望しない向きに反っている。これはPPの仕様のようでしょうがない。。。でも腕のカーブに沿うように曲げ加工を行いたい。PPで出力された物を輪ゴムで曲げた状態をキープさせつつ、80度のお湯につけて1時間ほど放置。ぬるくなったタイミングで取り上げてみるといい具合にカーブしてくれた。とても簡単だった。

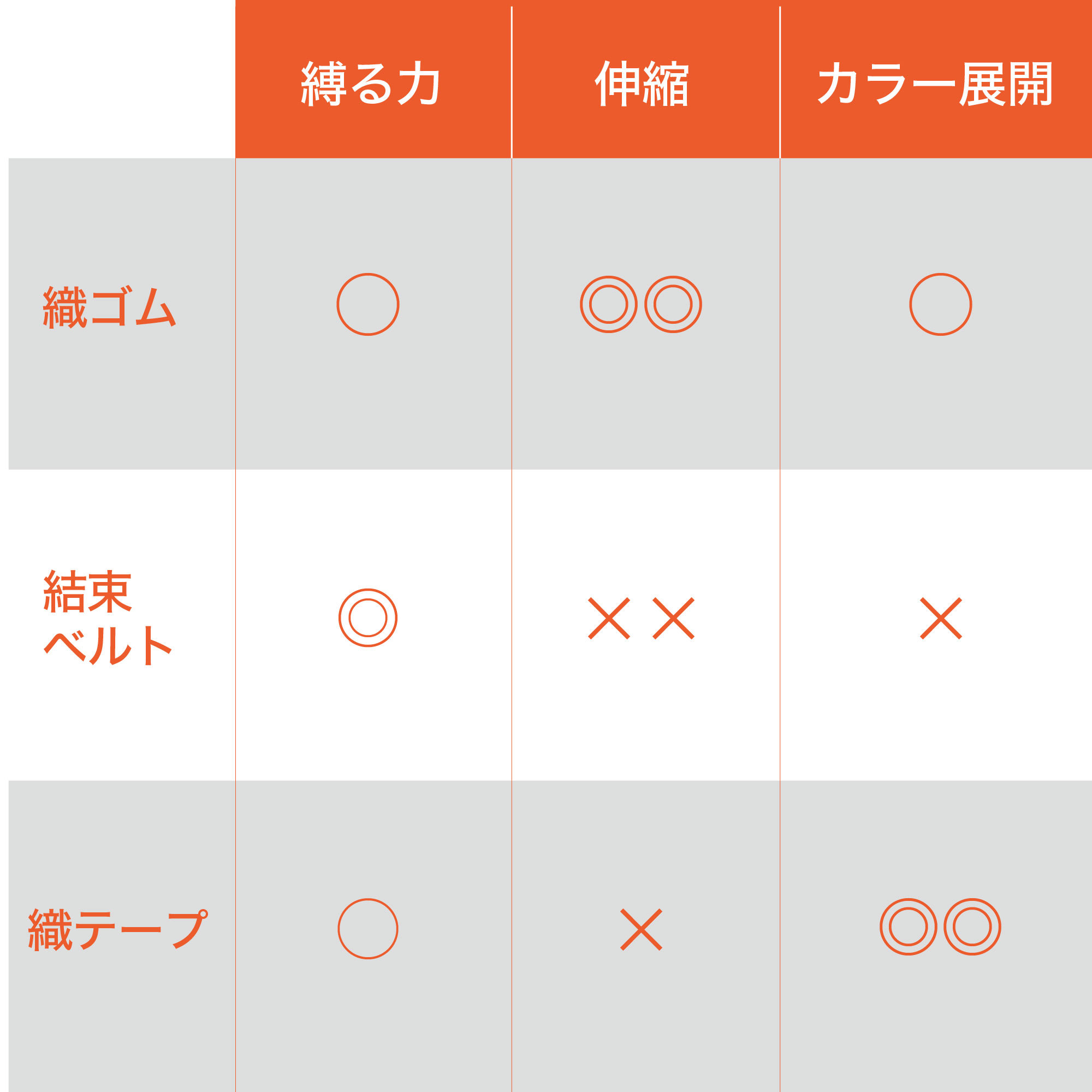

ベルトの材質を検討

PPを腕のカーブに沿うように湾曲させたく、これまで装着時に力を使ってベルトを強く絞る必要があった。湯で形状を変更させることができたおかげで、結束ベルト以外のアイテムを用いることができそう。装着がよりシンプルに、そしてメンテナンスなども簡単になる。別素材の候補としては20〜25mm幅ぐらいの織ゴムを使ってみたい。ベルトのカラー展開がほどよく豊富で肉・魚・野菜の区別をつけることができる。

ただ、この点は使用者(ケンちゃん)の好みの部分もあると思うので、これまでの結束ベルト版と今回の織ゴム版は両方用意し、選択してもらえるようにしたい。

3回目フィッティング

コンテスト応募締め切り間近の25日の金曜日。おそらく最終の装着検証チャンス。ケンちゃんは今回も快くフィッティングの対応してくれた。本当にありがたい。最終仕様に近い形の出力と野菜をトートバッグに詰めて、夜の新宿に集合した。※音声あり、字幕あり。

実はケンちゃんに実際に野菜をカットしてもらうのは今日が初。もし「あー実際使ってみたら改善点いっぱいですね」なんてなったらどうしようかと考え少し緊張する。が、やるしかない。器具のたわみが本当にポジティブに機能しているのか、ベルトの装着のしやすさは改善されているのか、底面の突起が機能しているのか祈る気持ちで確認した。

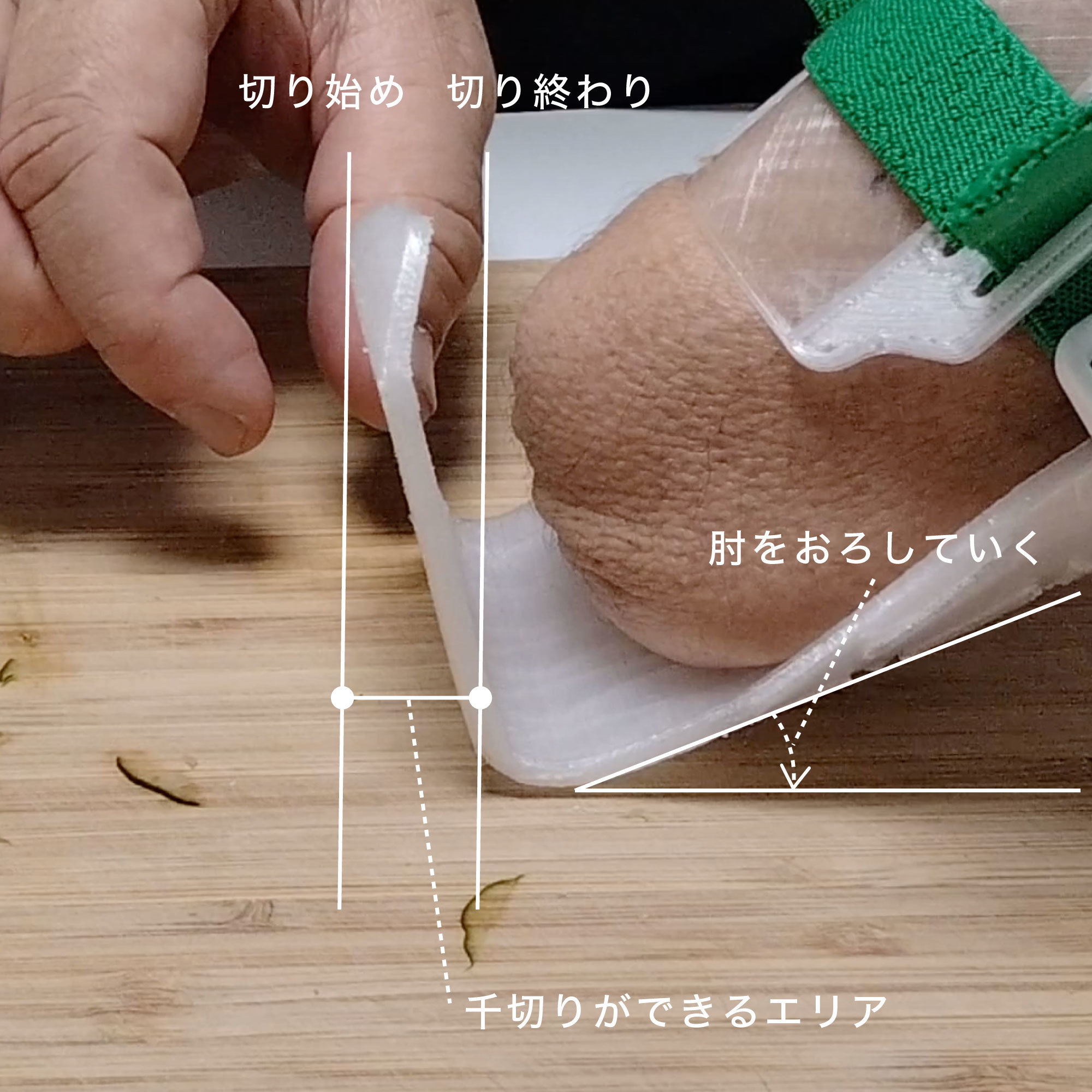

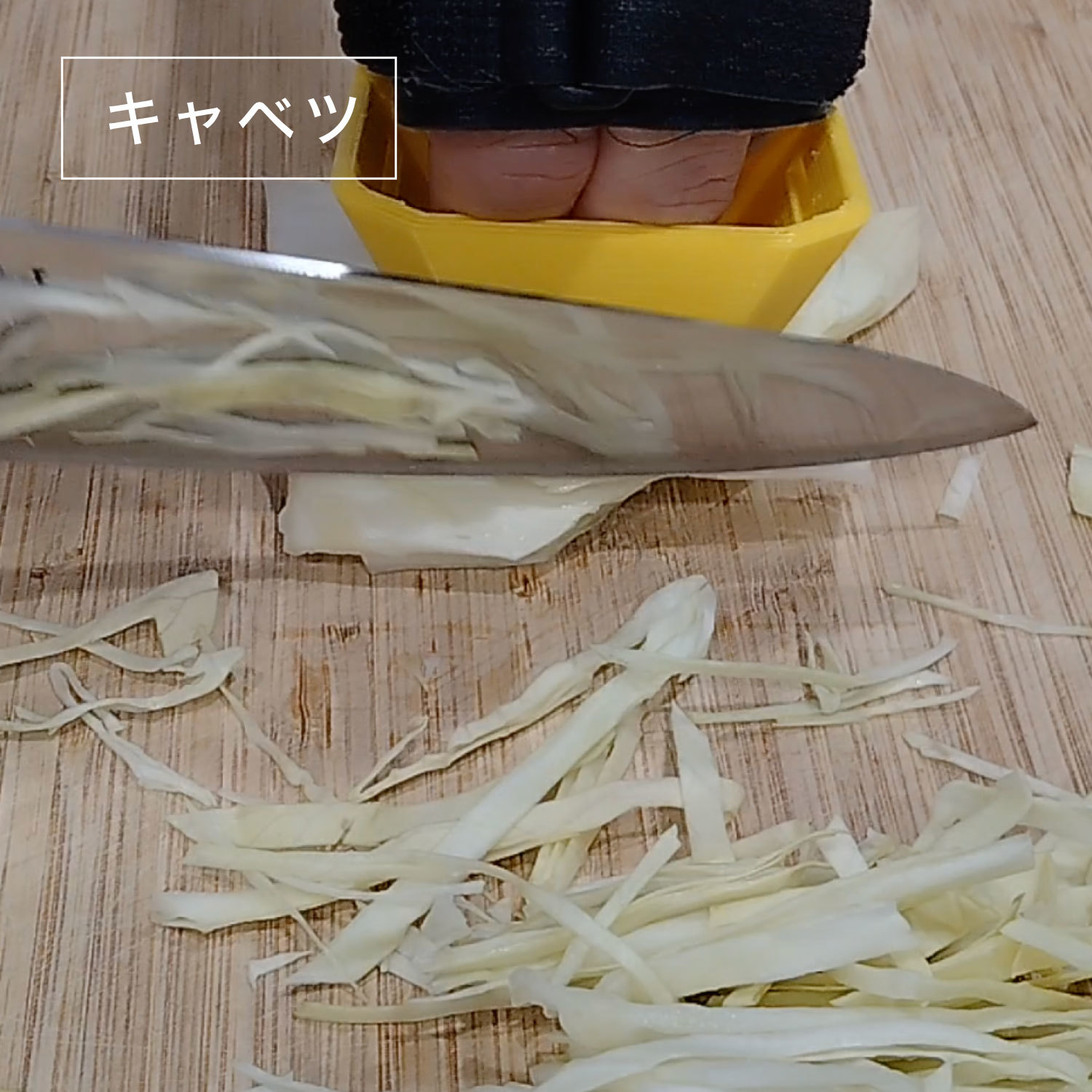

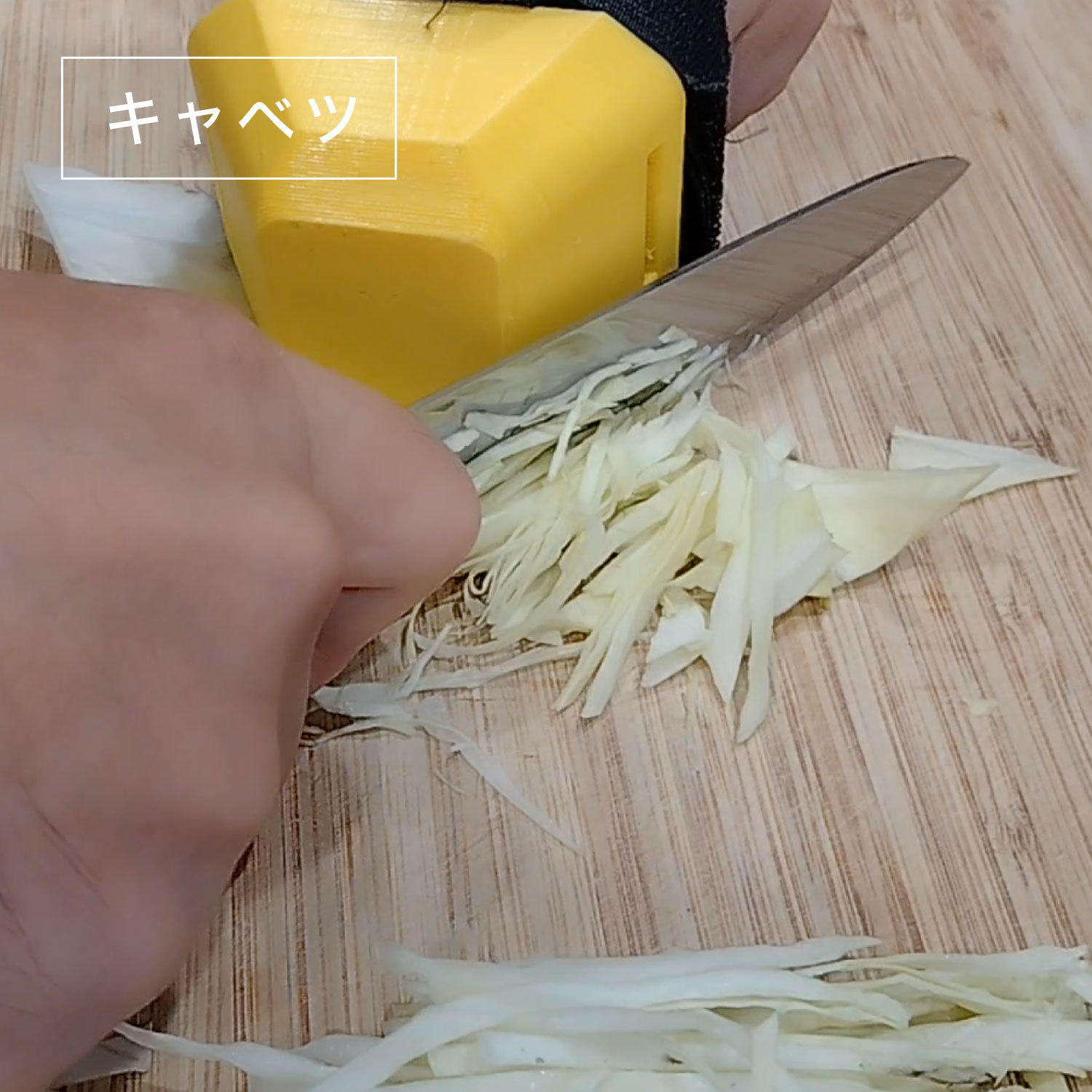

キャベツの千切り

通常の千切りと同じく、数枚キャベツの葉をまとめ器具の下に置く。ちょっとずつ左にずらしながら切るのではなく、切り始めは肘を上げ、壁の上部を使い切り、徐々に肘をおろしながら壁の下部を使い切り終える。この動作を繰り返して千切りを切り進める。トントントンと軽快な包丁の音が心地よく、本当に嬉しくなる。

PPフィラメントだからこそ生まれる「器具のたわみ」がポジティブに機能していることに気づいたのはたまたまの偶然。「たわみを計算して作ってます!」と言いたいところなんですが、よしとしましょう。ケンちゃんの反応を見て少し安心。

包丁と左手の動き

千切り時、どのように包丁と器具をつけた左手を動かしているのか寄りで撮影。もともと料理人であるケンちゃんは器具のない状態でも細かく・細く千切りすることはできる。でも、怖さがあると。器具のたわみと壁を利用し、包丁を動かせるようになったことで怖さをかなり軽減できている様子。上からぐっと押さえて、PPの弾性を使う。本体の程よい柔らかさが良いようだ。『断端周りが「グニャ」って見えるけど、その「遊び』が良かったかなぁ」とケンちゃん。

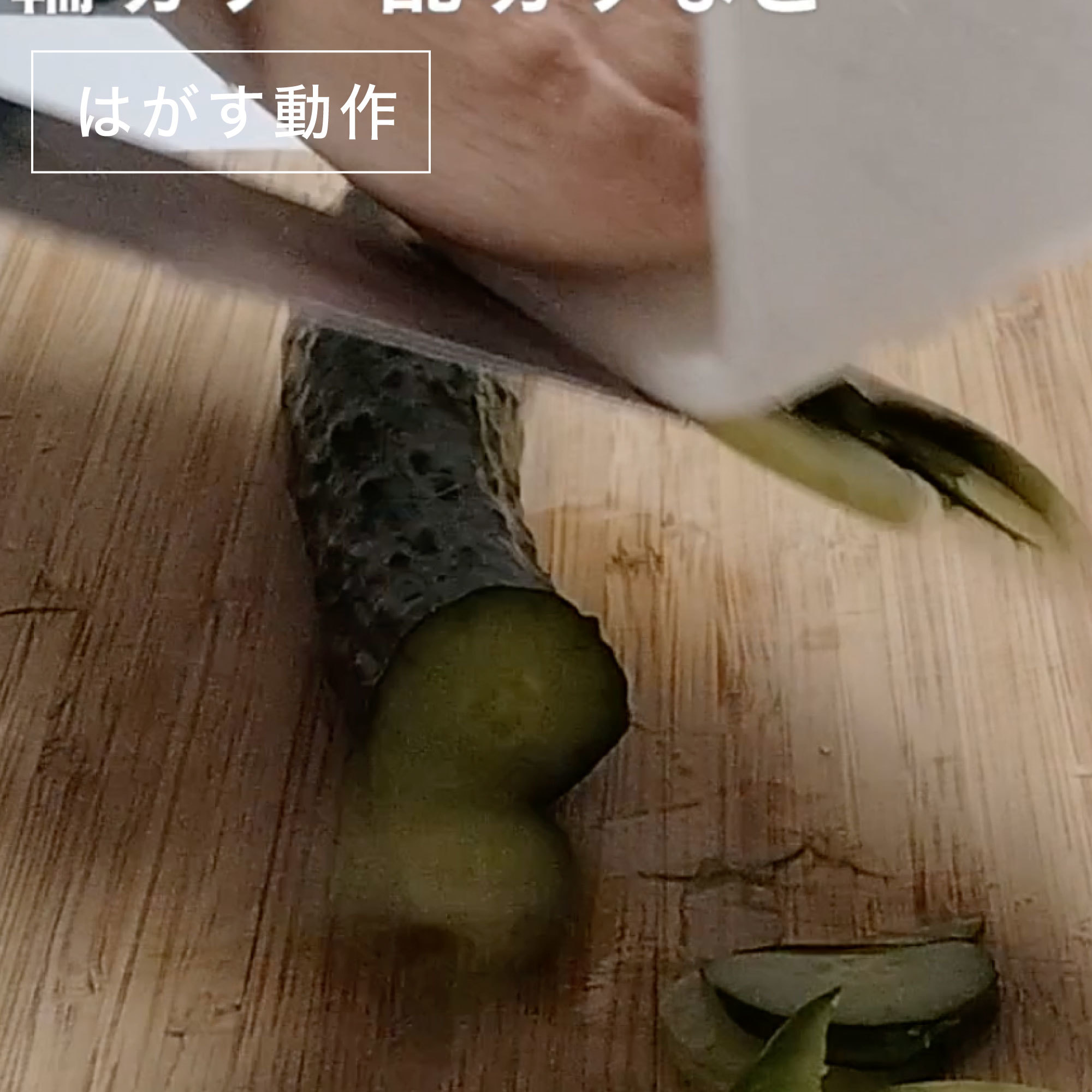

キュウリの輪切り・乱切りなど

キュウリのトゲと底面の突起が噛み合ってしまい上手くカットできないのではないかと考えていた自分。下ごしらえを始めたケンちゃん。苦味を取り除くため、器具の下でキュウリの転がしながらヘタ部分まわりをカットしている。想像していなかった使い方を目にし驚く自分。そのあとまた心地よい音と共にキュウリの輪切りができていく。

乱切りなども試してくれ、ごぼうなどキュウリ以外の円柱形状の野菜もできそうだ。包丁についたキュウリを器具を使ってはがしたりする動作もできる。当初のイメージしていなかった使い方を試し、可能性を示してくれた。底面の突起も問題がなさそうに感じる。安心感があるとケンちゃんのコメントがさらに嬉しい。

ベルト2本の必要性

ベルト2本は安心感があるけども、最終的にはシンプルなほうがいいかもと。長い時間使うときや、締付け感が苦手な場合もあるだろうから、現状のベルト穴はそのままで使用者の状態によってベルト位置、ベルト本数を選択してもらえるようにする。

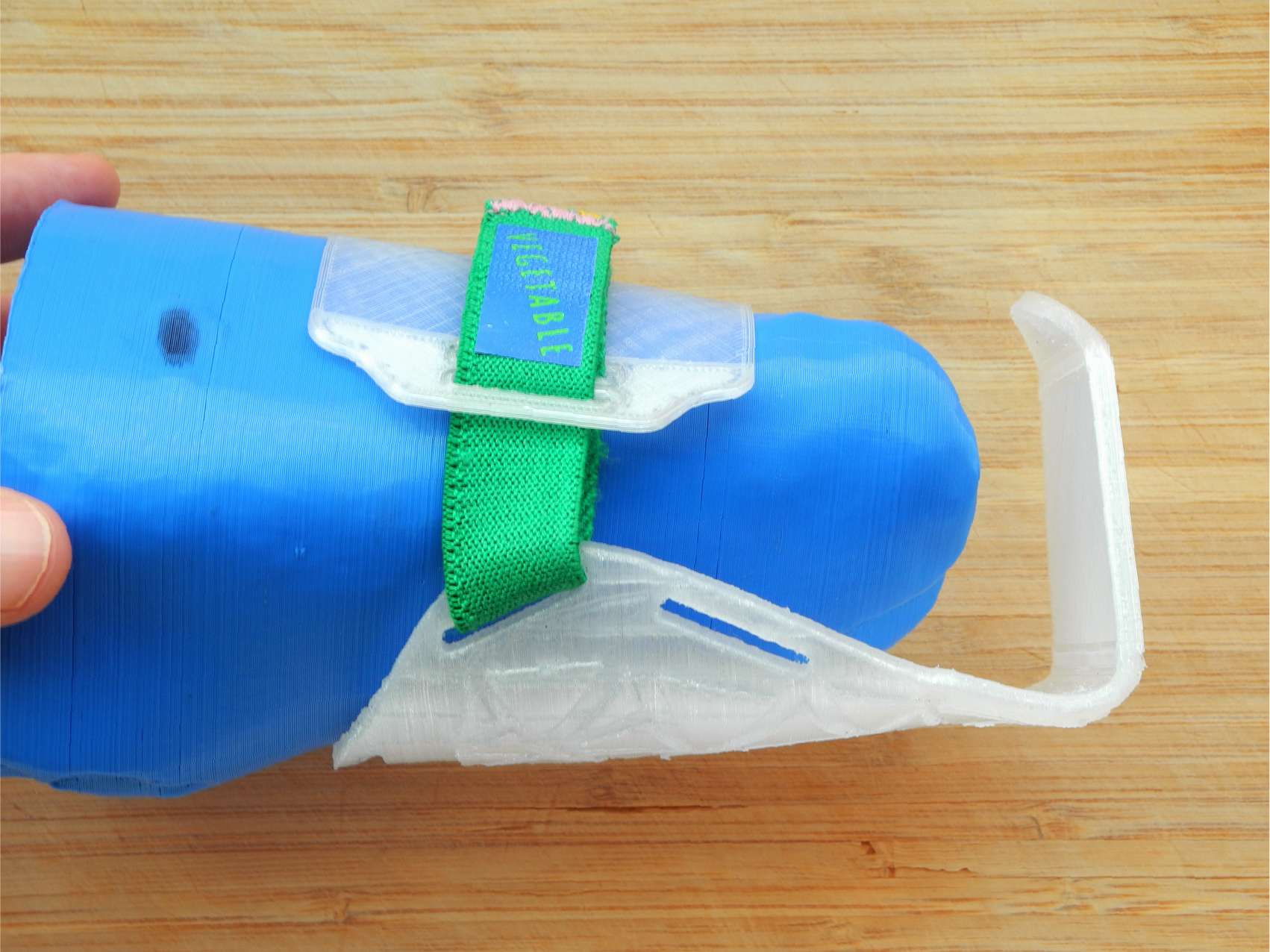

スピーディーな着脱

調理時は作業の切り替えが頻繁にある。着脱のしやすさを考え、前回の結束ベルトを使ったものから、織ゴムに変更した。ゴム伸縮の力で大きく口を開くことができるようになり、ベルトパーツと本体との間に断端部分滑り込ませることができるようになった。前回のフィッテイング時にスムーズに行かなかった課題は改善できたようだ。

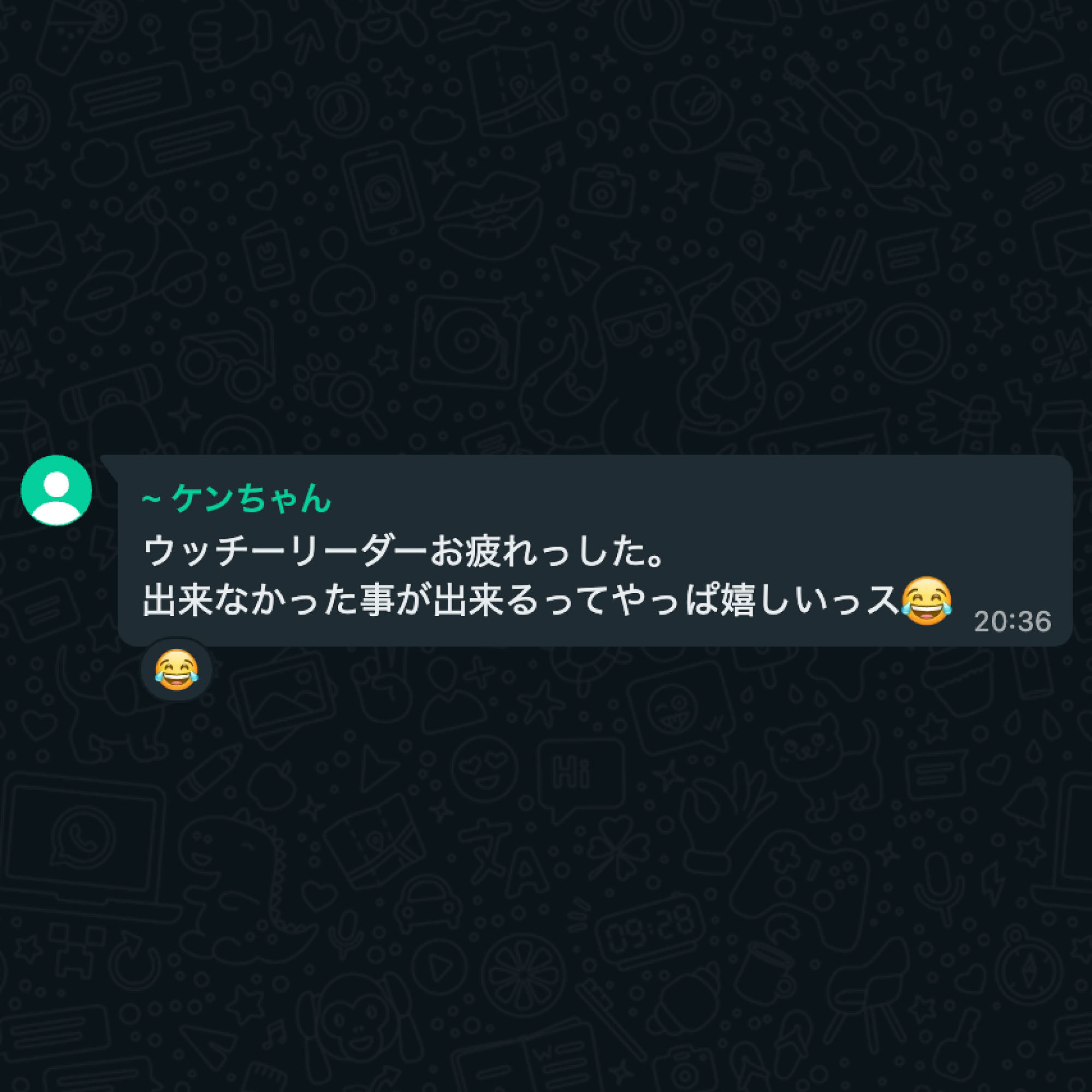

『これまで』と『これから』に点数をつけると

器具の仕上がり具合をケンちゃんに確認する。

『これまで』(器具使用以前)を評価してもらうと「3、4点」。 理由として包丁さばきで「厚さ、太さ、薄さ」のコントロールを物理的にできない。時間がかかる問題もあって、調理のリズムが崩れる。料理内容に適した形状にカットできないから、そもそも料理を変更せざるを得ない。イメージ通りにできないからとのこと。

器具を試してみて、『これから』を期待値も含めた評価は「7、8点」。 飛躍的にあがるとのコメント。フィッティング後にケンちゃんがグループチャットに感想メッセージを投稿してくれた。飛び上がるほど嬉しい!!!

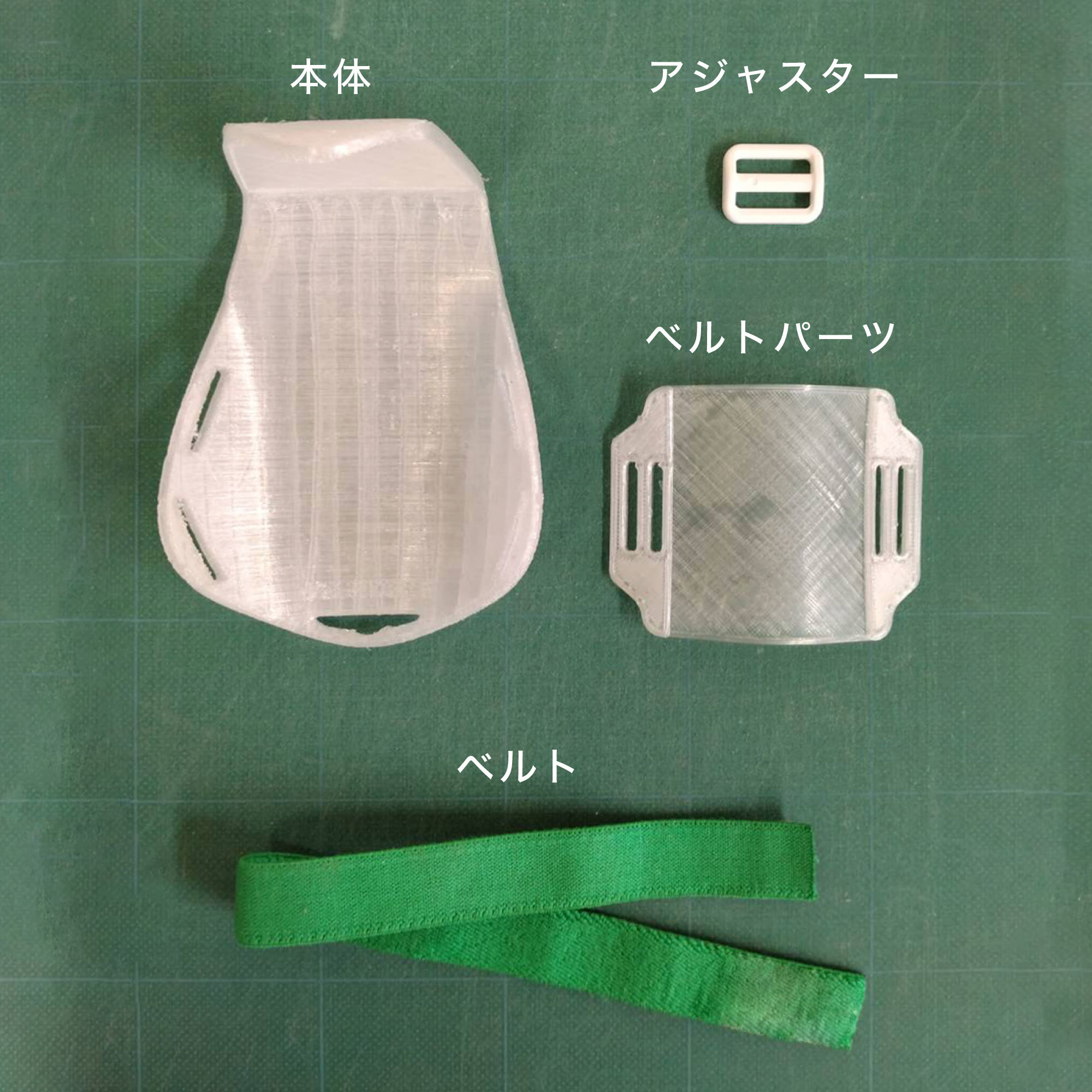

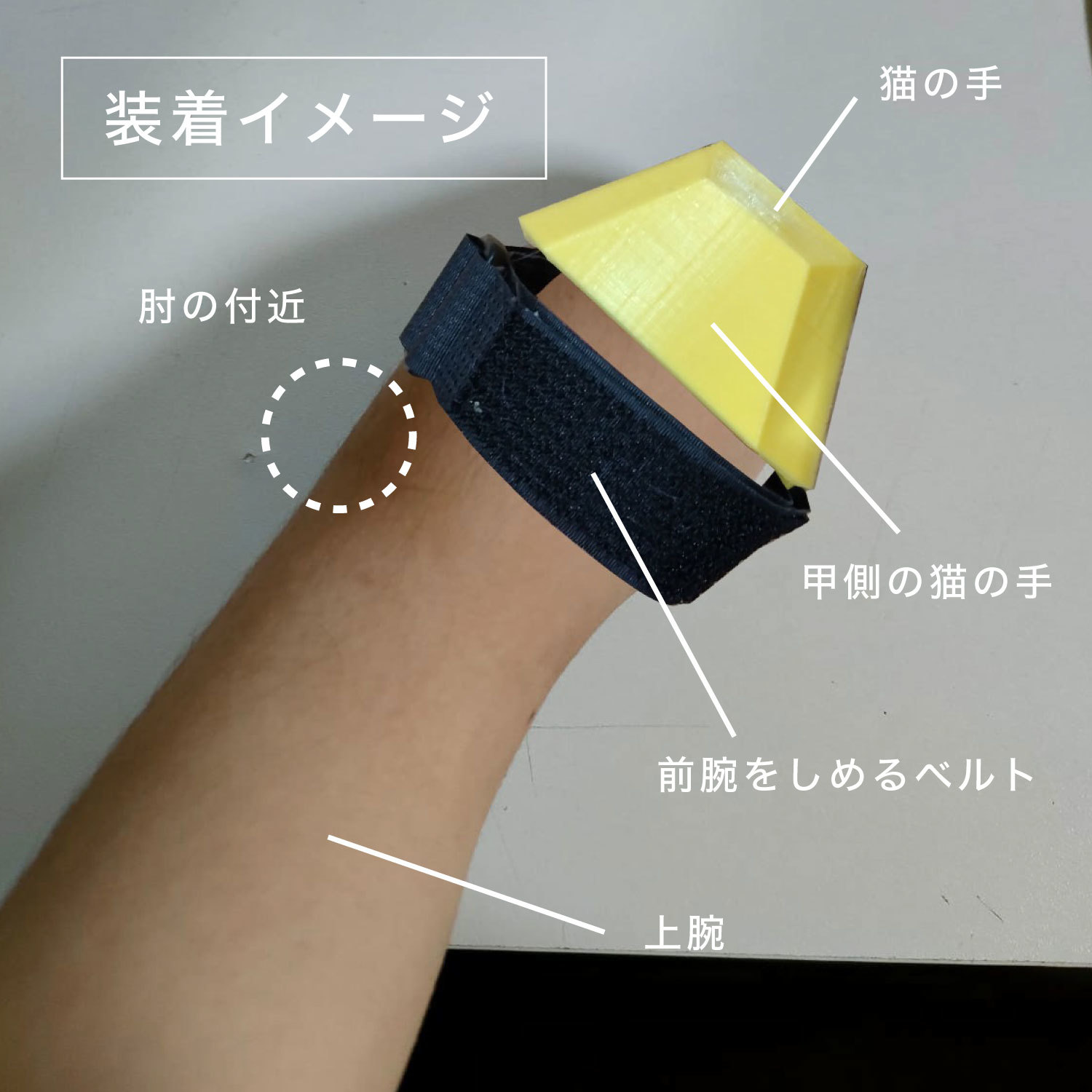

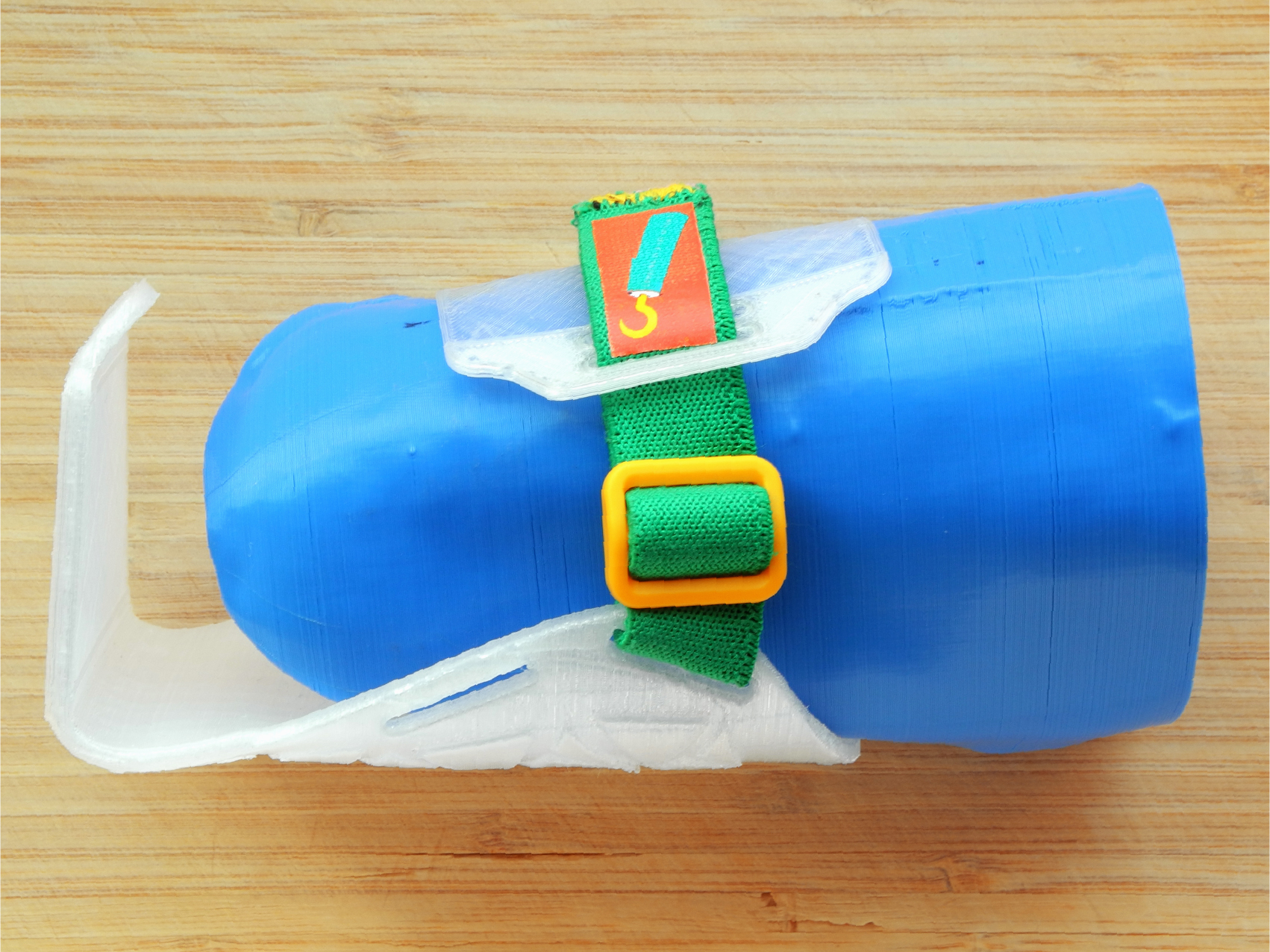

最終仕様

最終形の自助具は4点の部品で構成。そのうち本体とベルトパーツの2点については、食品衛生法に対応しているPP(ポリプロピレン)フィラメントを使用して出力する。アジャスター、ベルトは手芸用品専門店で簡単にそろえられる。古くなってしまったり、破損した場合の取り替えが簡単。ベルトはカラーバリエーションがあり緑は野菜用など、ベルトの色で区別をつける。今後、肉、魚などカットするものごとに用意し目印とする。本体のベルト穴は側面にそれぞれ2つづつあり、使用者の状況によってベルトの取り付け位置や本数を選択する。必要であればアジャスターをどちらの側面にも用いても。ポテトチップス状の開放した形は洗いやすく清潔。

仕様

◯本体

- 材質:PP(ポリプロピレン) / 北陸エンジニアプラスチック

- サイズ:W95.7 D128.4 H72 T4mm

◯ベルトパーツ

- 材質:本体と同じ

- サイズ:W90 D70 H2mm

- ベルト穴:W3 H26mm

- 加工:80℃の湯につけて曲げ加工

◯ベルト

- サイズ:W20 L330mm

- 材質:アクリル、ポリエステル、ポリウレタン / ユザワヤ

- 加工:面ファスナー縫付け予定

最終データ

>fix

断端箇所サイズ

- 赤シール付近周囲:約200mm

- 緑シール付近周囲:約260mm

- 先端から緑シールまでの長さ:約150mm

今後もつづけていくプロジェクトとして

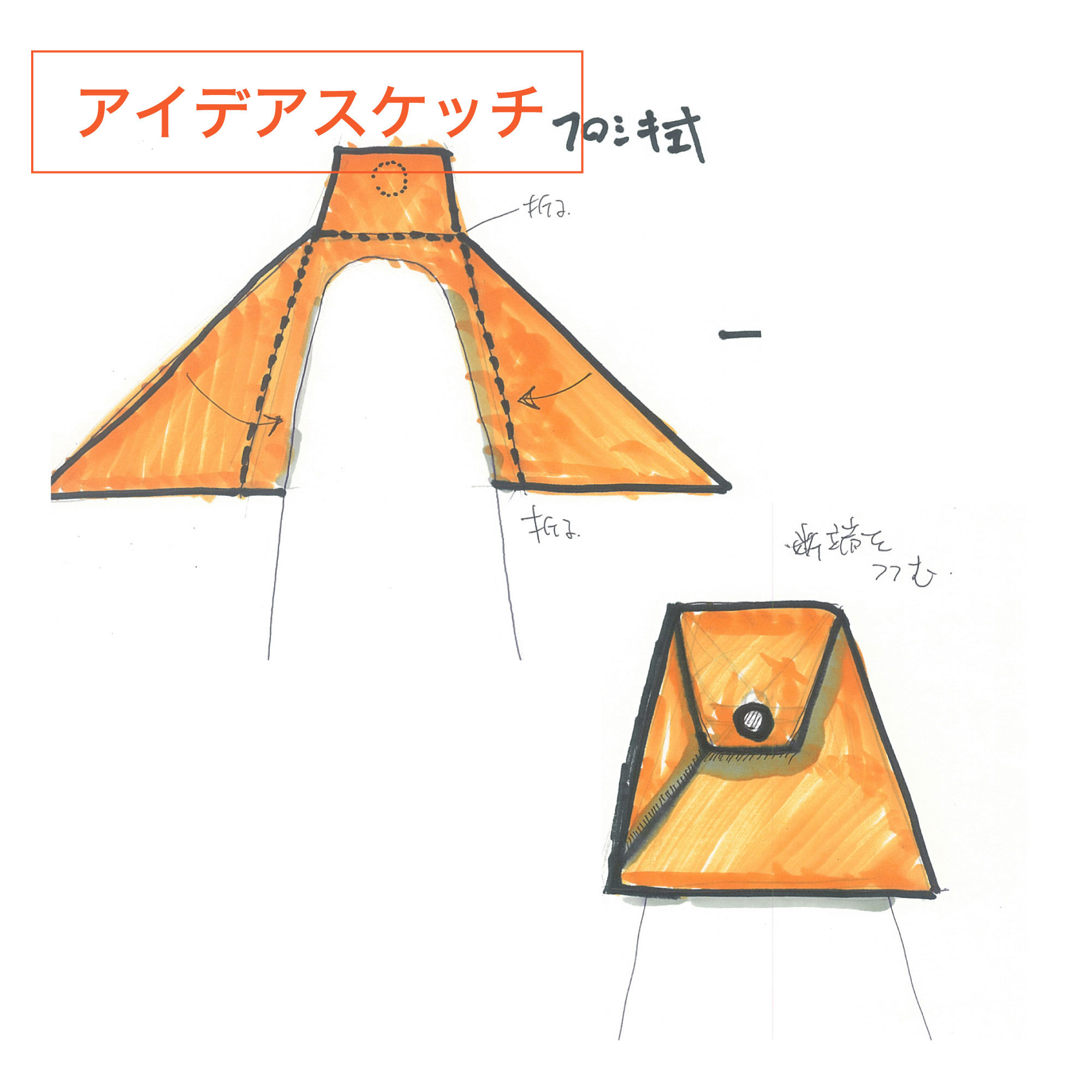

僕はグラフィックデザイナー。僕が得意とするデザインスキルも使いたい。今回のコンテストだけでなく、ケンちゃんのように料理を楽しみたいが上肢の障害で困っていらっしゃる方々を応援しつづけたいと思い、プロジェクトロゴを発表する。自助具開発だけでなく、料理を軸としたコミュニケーションの場作りなどなど企画して、アイデアとユーモアで楽しく解決できたら! 仲間作りの旗印にも使いたい。

-----

食べることも作ることも、美味しいものが大好きなキャプテンクック。彼は世界イチのシェフを目指し、海賊の帽子をコック帽にかぶり直し新たな冒険に旅立ちましたとさ。

次に向けての課題

最終フィッティング後、検証用に買ったキャベツが鎮座する冷蔵庫を開ける。家族からのお好み焼きリクエストに応える。ザルに大量にできた千切りキャベツを見つめ、ケンちゃんが「お好み焼きは得意」って言わないかな?と淡い期待を持つ。後ほど グループチャットに投稿してみよう。「えぇ〜」と言いつつも笑いながら話を聞いてくれそう。ケンちゃんいつもありがとう。来年の夏とかにできたら面白そうだな。

コンテスト応募後の活動。

ケンちゃんモデルをプレゼントしたくて

コンテストへのエントリーが無事完了し、

ケンちゃんモデルが形になった。

ふと思い出した人がいた。

河辺さんは、先天性の左腕前腕欠損でケンちゃんと同じく

ファブリカリウムで出会った爽やか文学”好”青年。

イベントでは別チームだったけど、ケンちゃんと同じく

料理が大好きな河辺さん。お役に立てたら、さらに最高だ!

聞いてみるとケンちゃんモデルをつかったフィッティングを試してくれるらしい。

河辺さんの左腕の状況をよくわかっていなかったので、

まずはケンちゃんモデルを装着してもらおう。

使用に問題なければそのままお渡し。

調整が必要であれば、調整後プレゼントできたら!

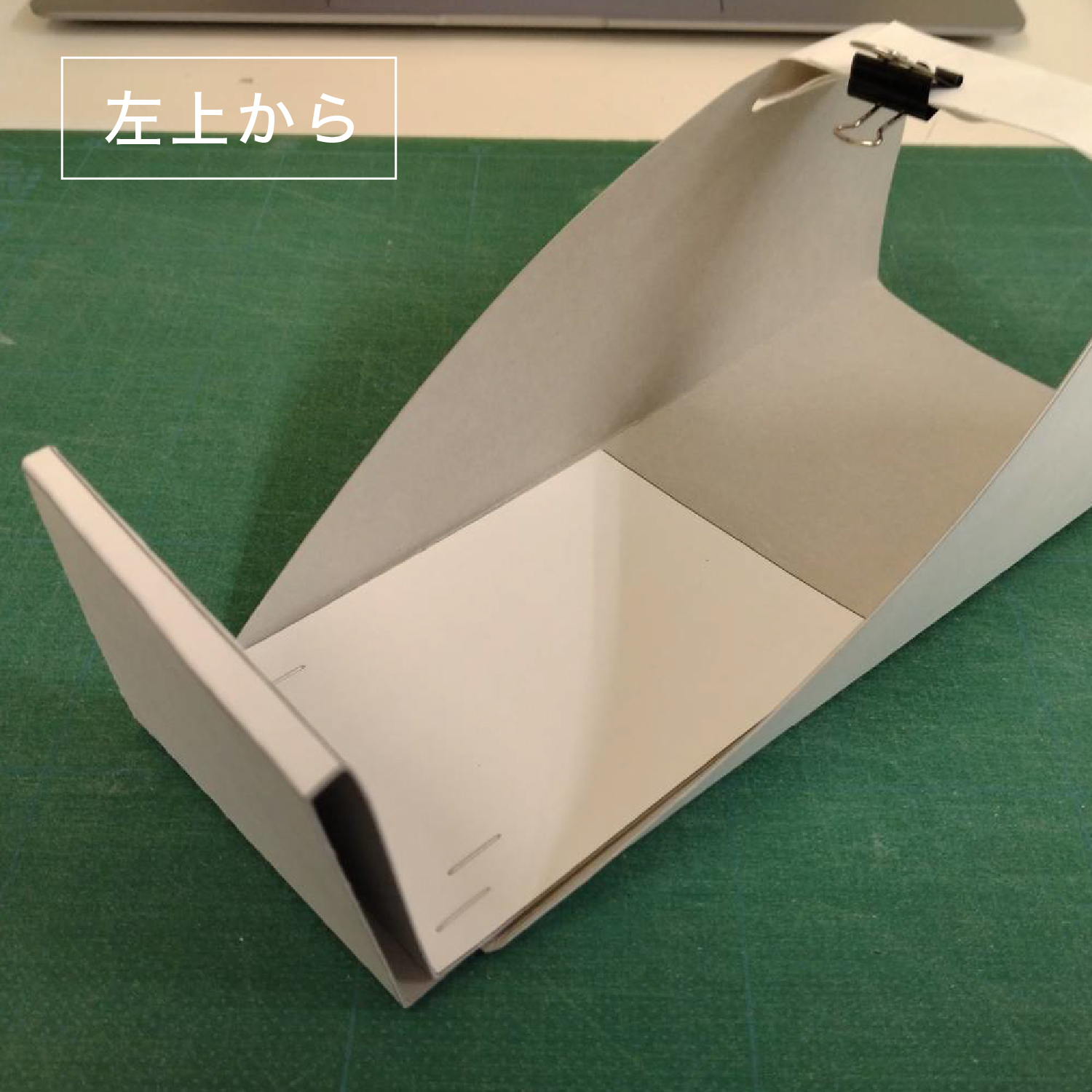

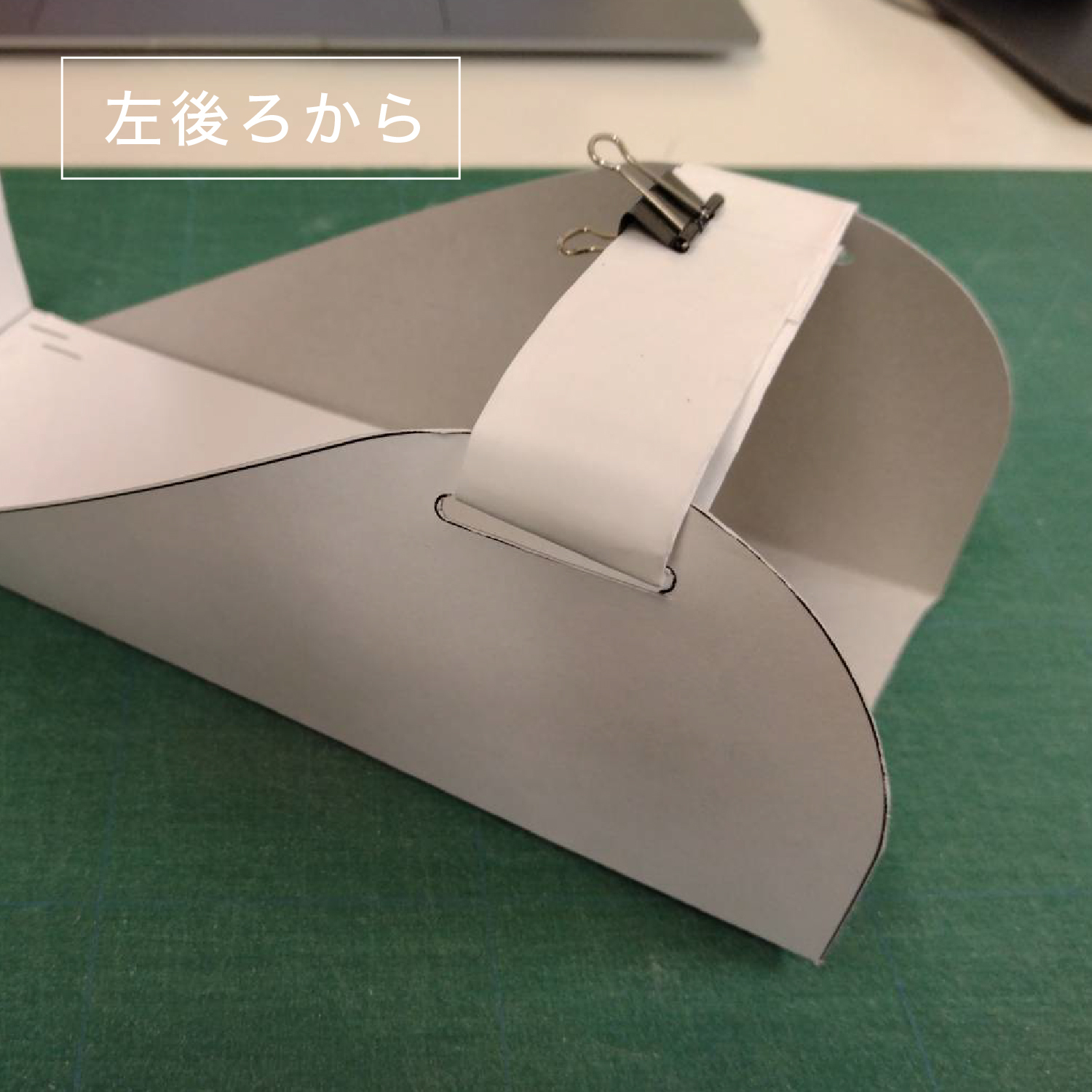

プロトタイプ1: 河辺さんモデルを作ってみた

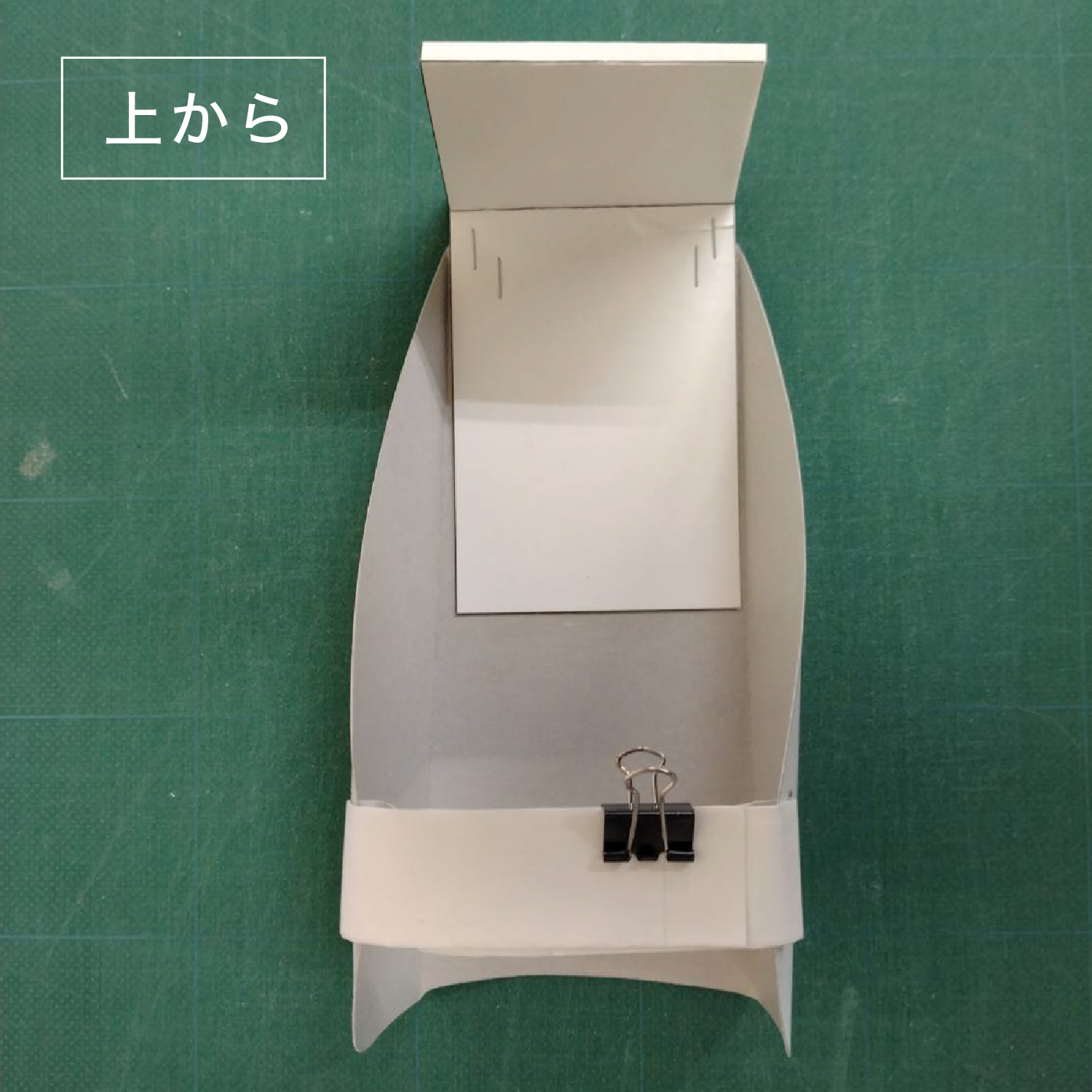

前情報として、「腕の長さが足りない」と言っていた河辺さん。フィッティングの日まで1週間ほどある。せっかくの機会を活かしたい。先行で厚紙を使ってダミーを作り、河辺さんにたたき台としてメッセージを送ってみた。特徴はケンちゃんモデルよりも前腕部分を伸ばしていること。「足りない」と言っていた距離を前腕の延長で補うイメージ。紙製だけど、サイズ感を確認するには問題ないだろうという目論見。

> 河辺さんモデル.pdf ※A4サイズ 100%原寸で出力。厚紙に貼り付け。

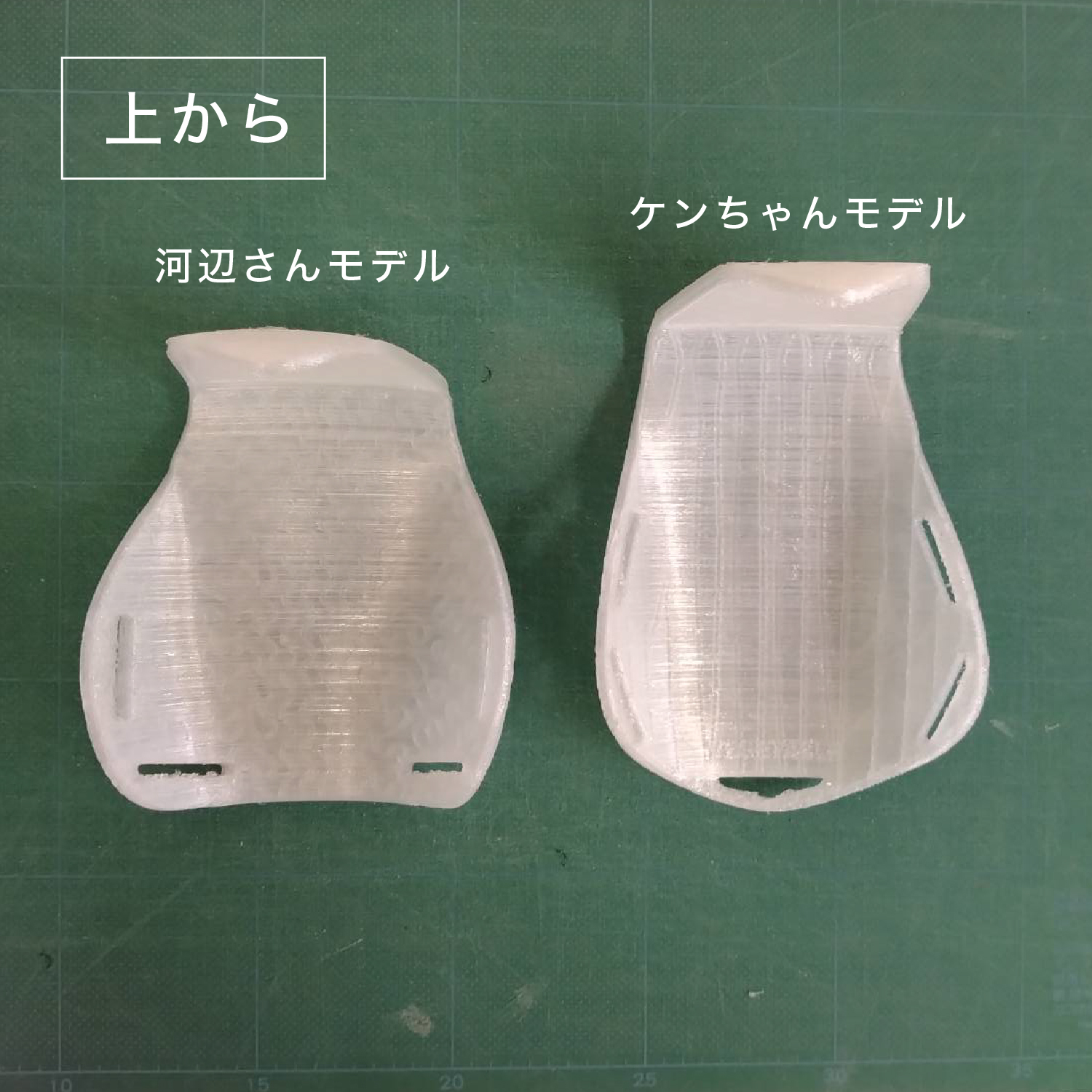

ケンちゃんモデルとの比較

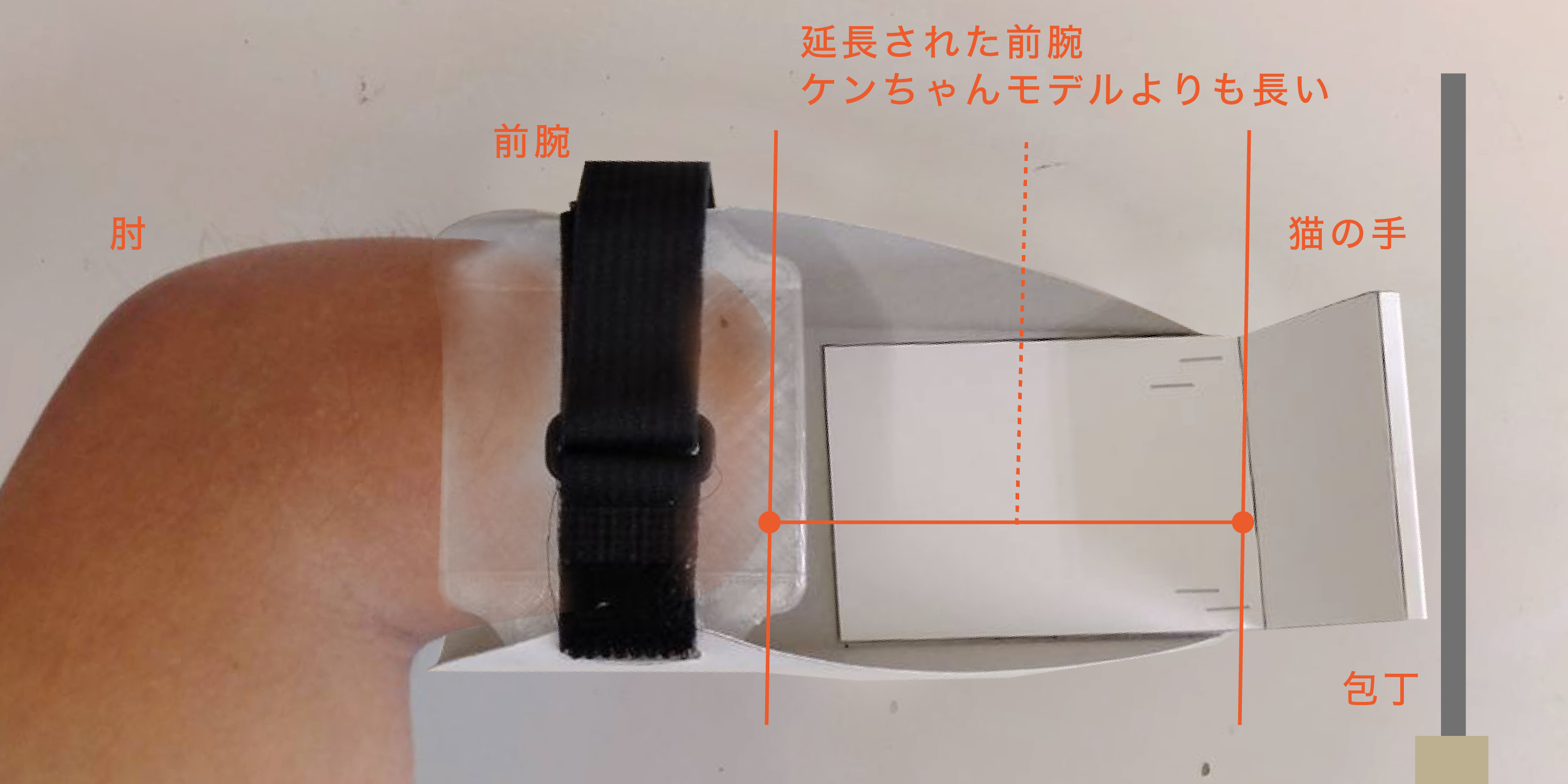

黒のベルトが河辺さんモデル(紙製)で、緑のベルトはケンちゃんモデル(PPで出力)。大きな違いは前腕の長さ。

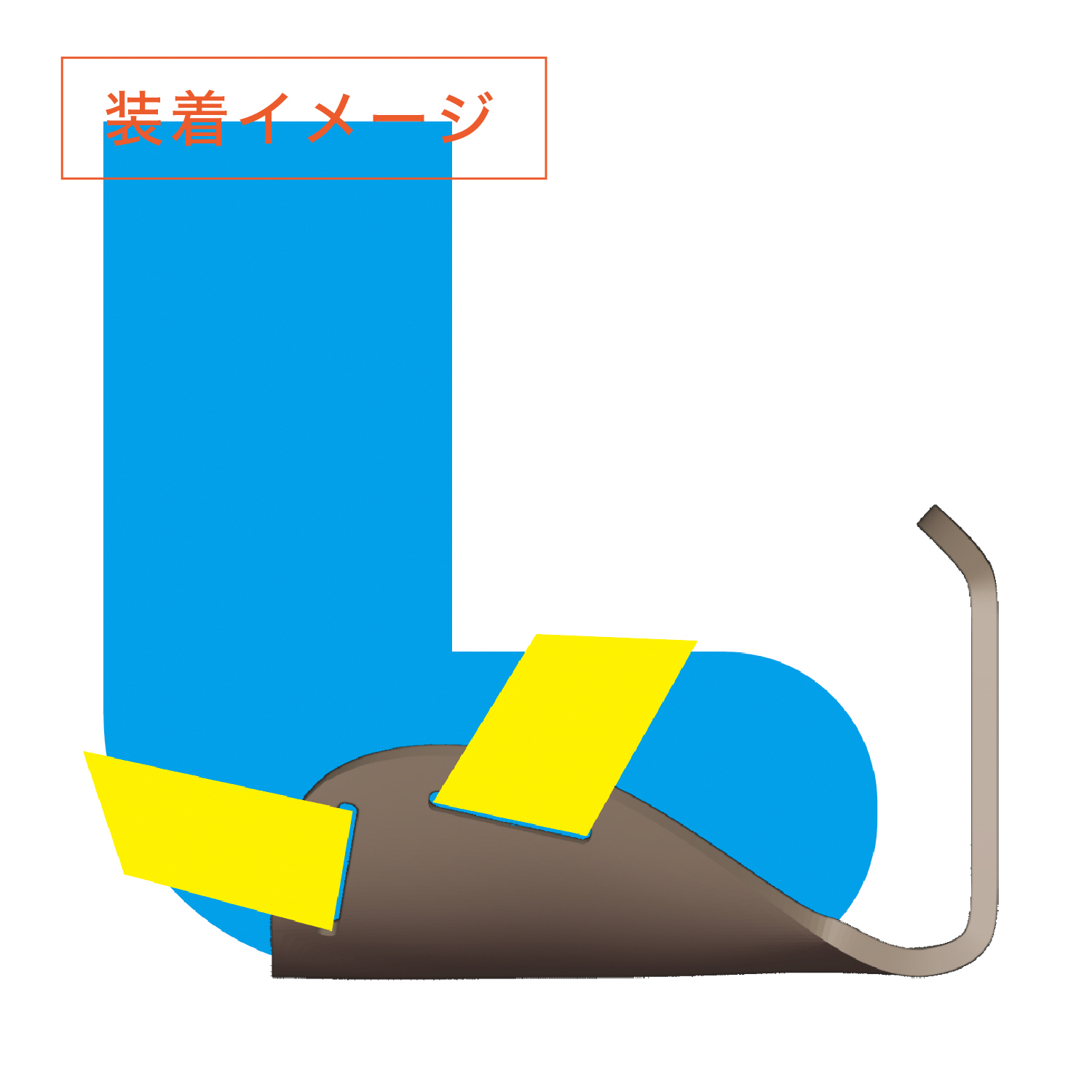

装着イメージ

河辺さんから「肘に位置がどこにくるの?」

「腕の長さが足らないから、ベルトがつけられないかも」との

メッセージ。装着の仕方を説明するため、

前腕を本体に通したように腕を画像合成。

断端の先端から猫の手の壁まで大きなスペースを

作ったことを河辺さんと共有する。

紙製の河辺さんモデルに対して、早速のフィードバック

さらに、「断端と作用点(包丁が触れる場所)が

離れることで使いにくさが生まれる」との

フィードバックをもらうことができた。

足りない=伸ばせばいい

というわけではない。参考画像も一緒に送ってくれた。

自分の中での仮説がどんどん研ぎ澄まされて、

理想とするものに近づいていくこの工程がとても楽しい。

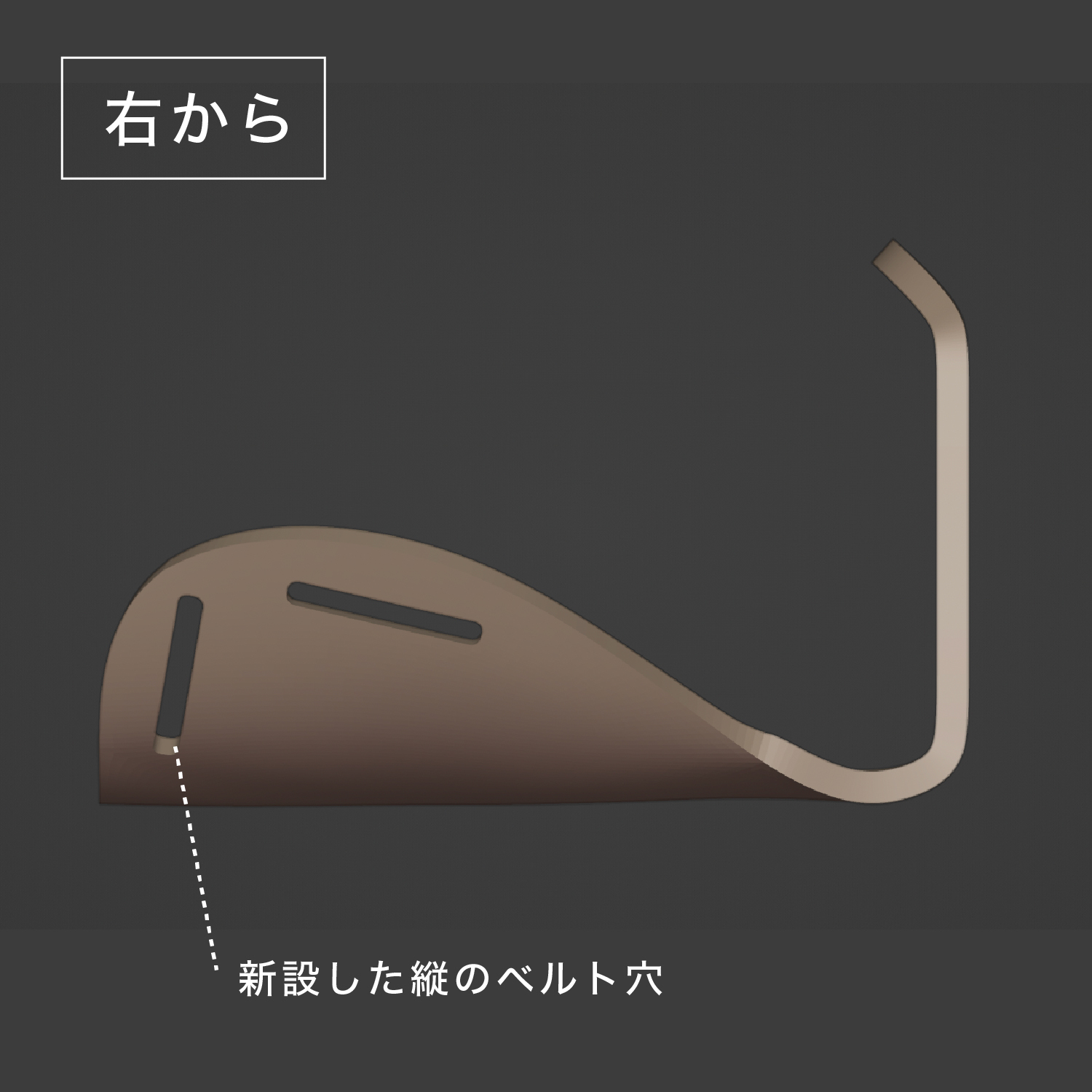

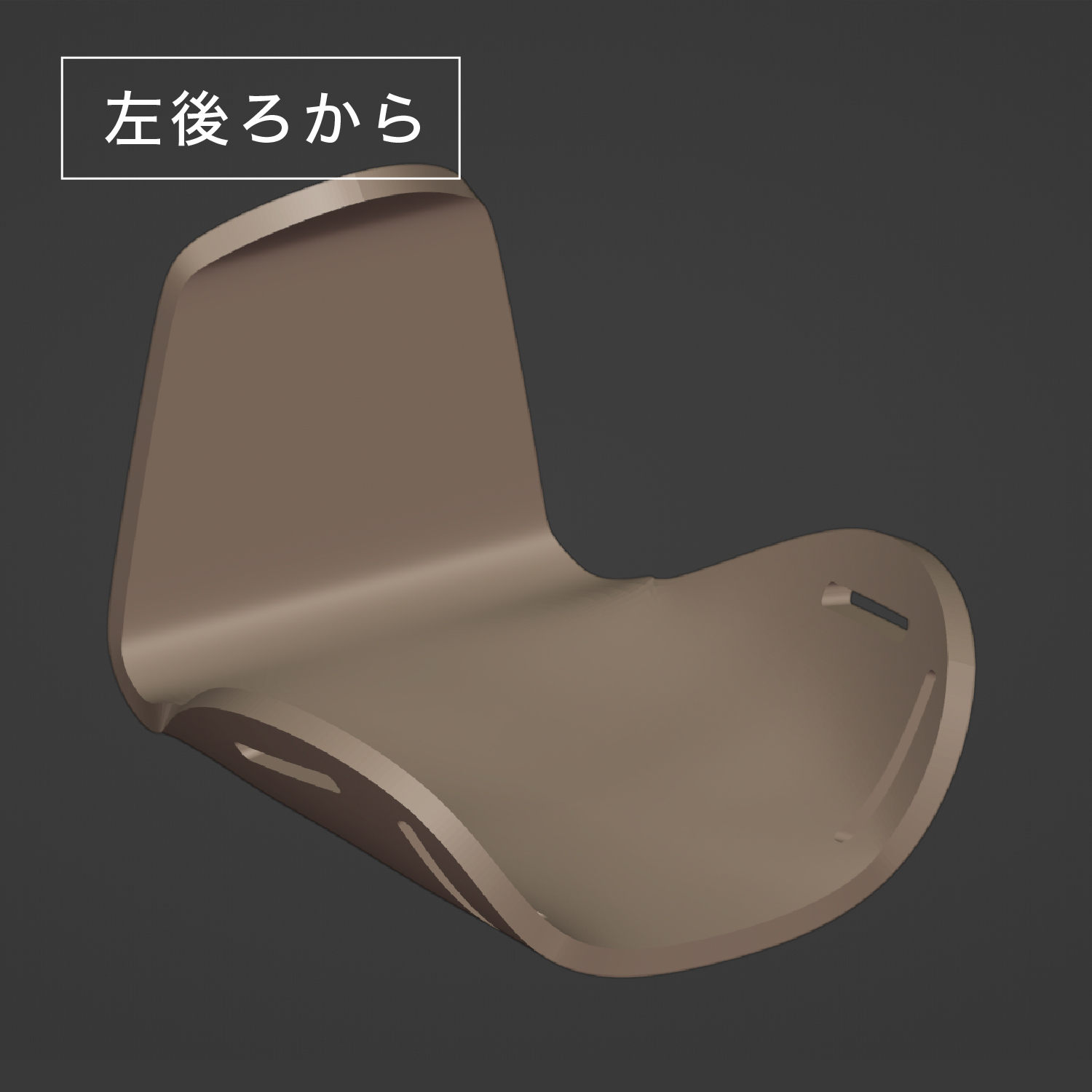

プロトタイプ2: 紙製モデルのフィードバックを活かし、河辺さんモデルづくり

ケンちゃんモデルの前腕を短く調整して。肘部分を使い固定するため縦のベルト用の穴を。ベルトパーツはケンちゃんモデルと同じもの。ベルトはひとまず結束バンドを使用。

河辺さんモデルの特徴

◯前腕を短く(このくらいかな?の推測で)

◯縦穴を新設。ベルトを肘に掛ける。

[河辺さんモデル 3Dプリンター パラメーター]

材質:PP(63g 22.92m)

時間:8時間34分

本体サイズ:100mm x 72.5mm x 109.3mm

解像度:Draft 0.3mm

インフィル:10%

サポート:あり

インフィルパターン:ジャイロイド

印刷温度:220℃

ビルドプレート温度:60℃(PPシート)

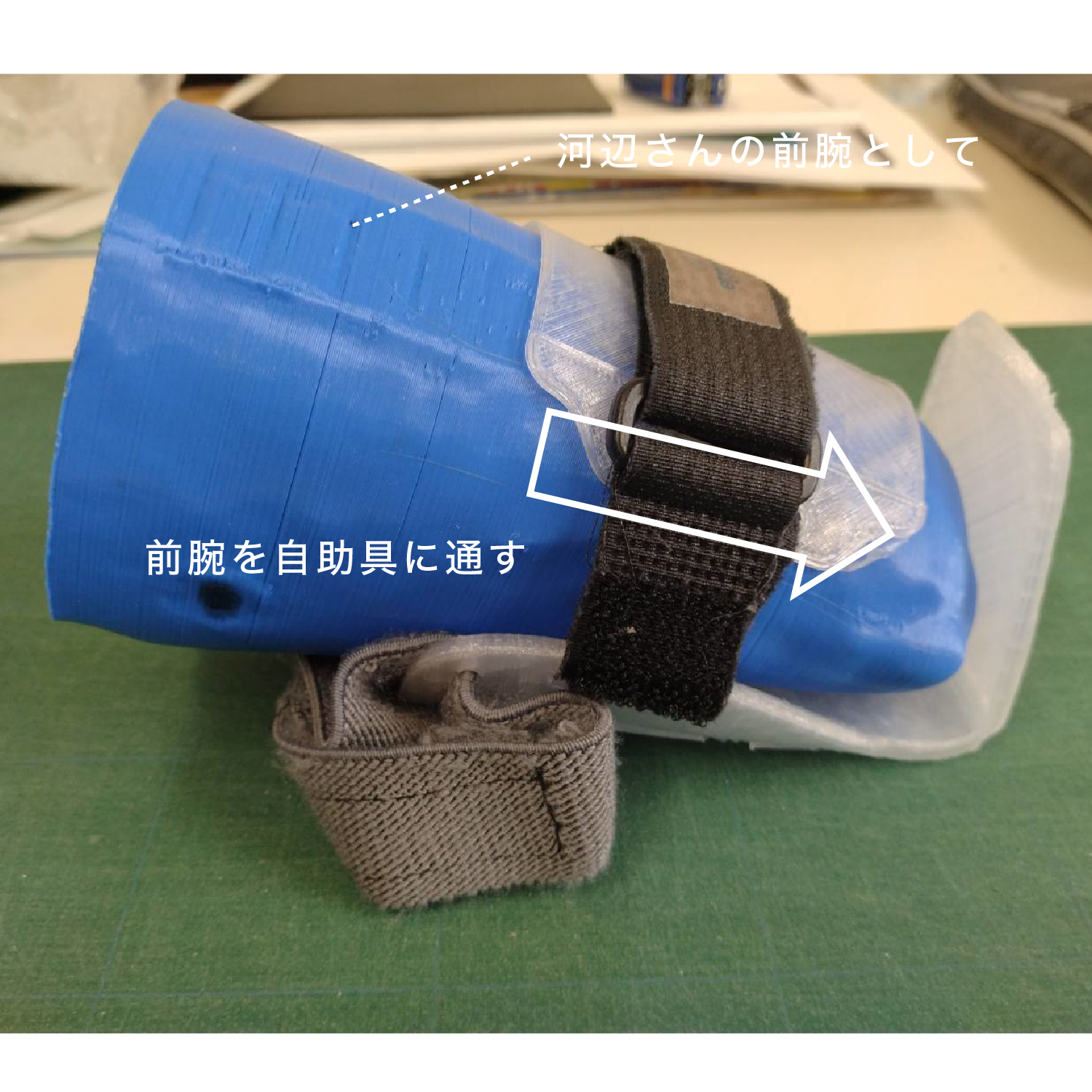

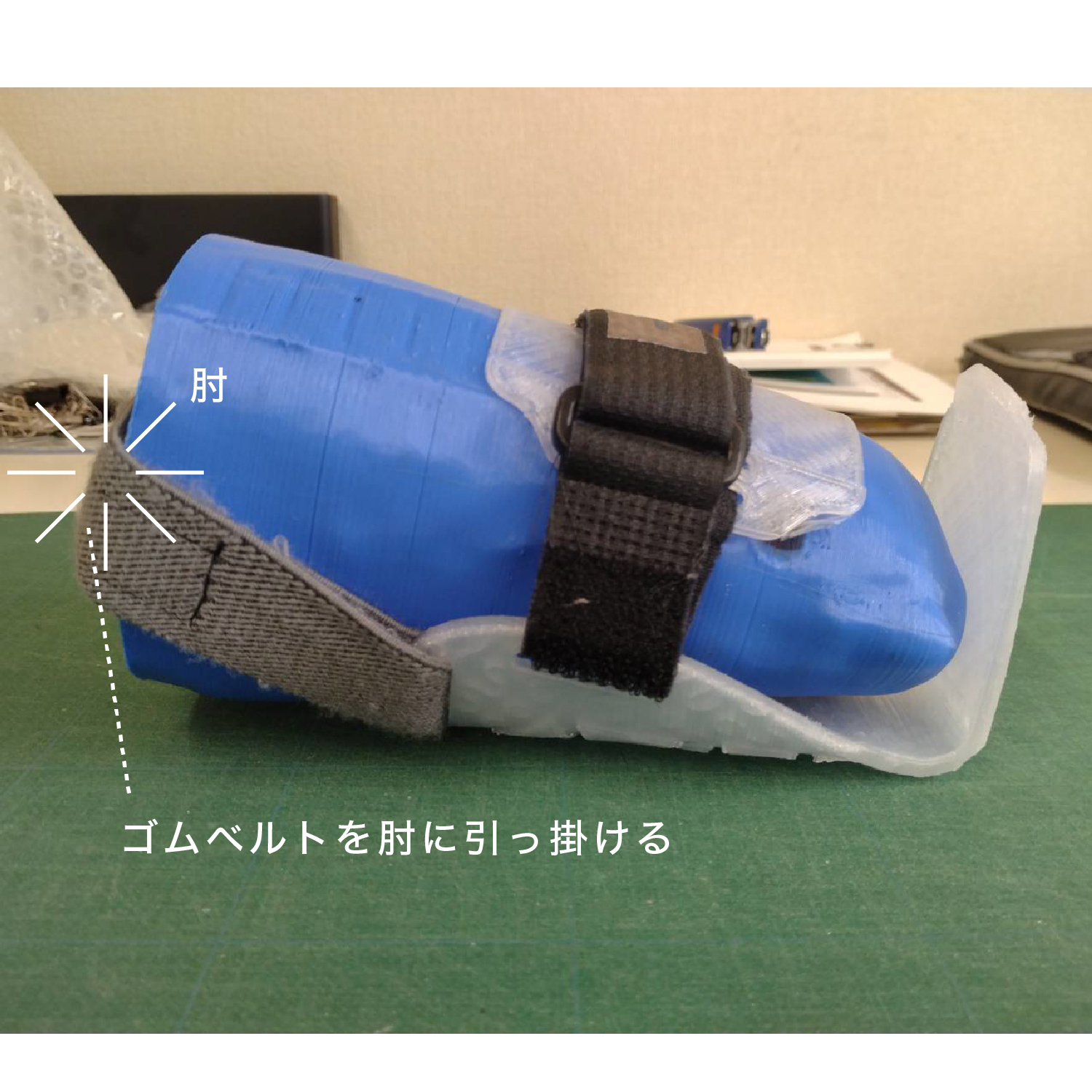

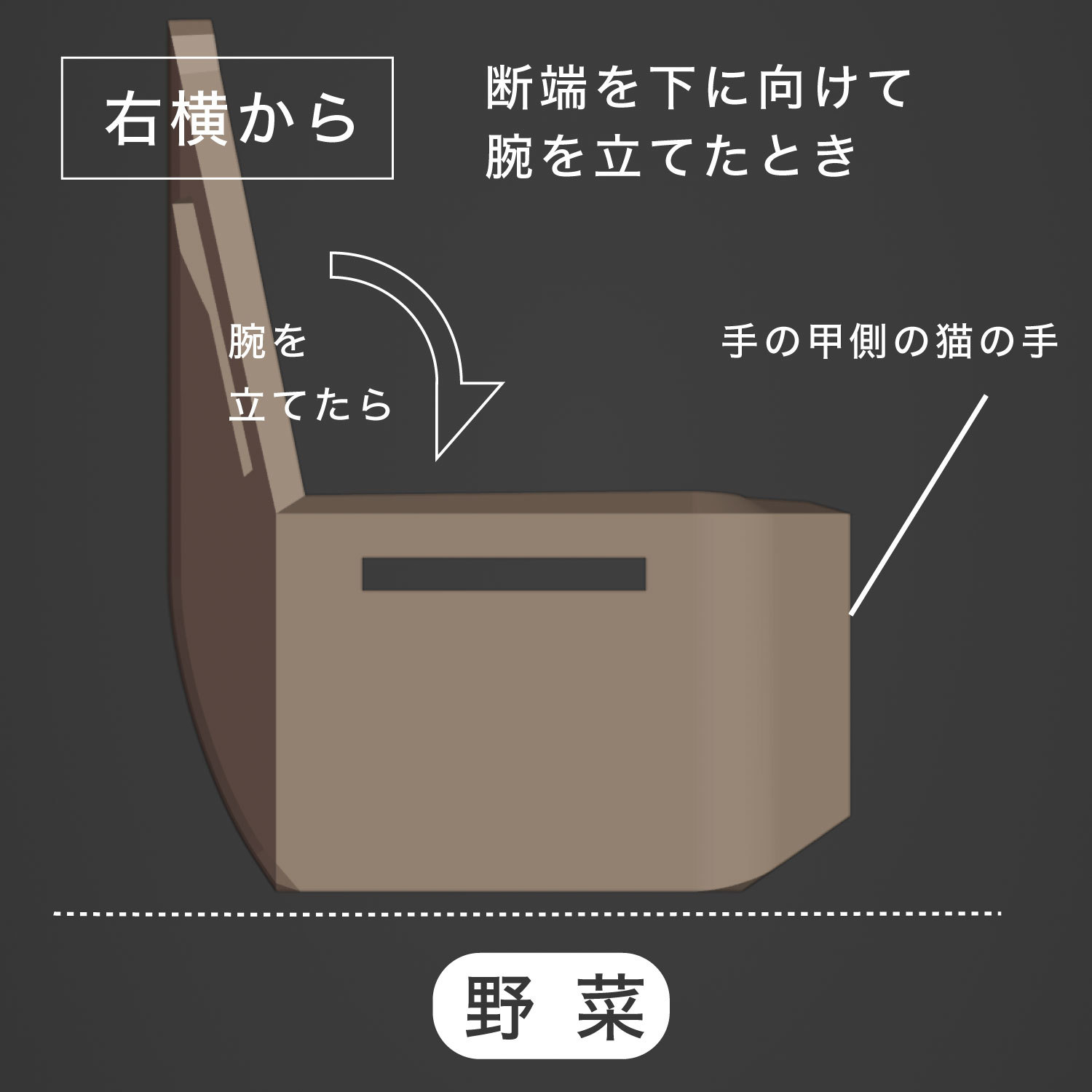

河辺さんモデル装着の仕方

ケンちゃんの出力を河辺さんの腕に見立てた説明画像。まず、前腕を自助具に通す。

ゴムベルトを後ろにひく

新設したゴムベルトを後ろに引く。

肘部分にゴムベルトを引っ掛ける

引いていたゴムベルトを、肘部分に引っ掛ける。

装着イメージ

装着したらこのようなイメージに。肘部分に引っ掛けられたゴムベルトによって、自助具が固定される。

河辺さんモデルとケンちゃんモデルの比較

左:河辺さんモデル

右:ケンちゃんモデル

ケンちゃんモデルに比べ、前腕が短い。猫の手の壁については同じ。

プロトタイプ2をフィッティング

河辺さんとのフィッティングは今回が初。しっかり目に話が聞きたくで2時間もらった。作業療法士を目指すお友達も同席してくれ、たくさんの情報を吸い上げられた。ケンちゃんモデル開発の話もアレコレしたくて、これまでの失敗作をスーツケースに入れて持ち込んだ。バックパックだけだと容量が足りない。だんだんと荷物が増えてきたなぁ。。。

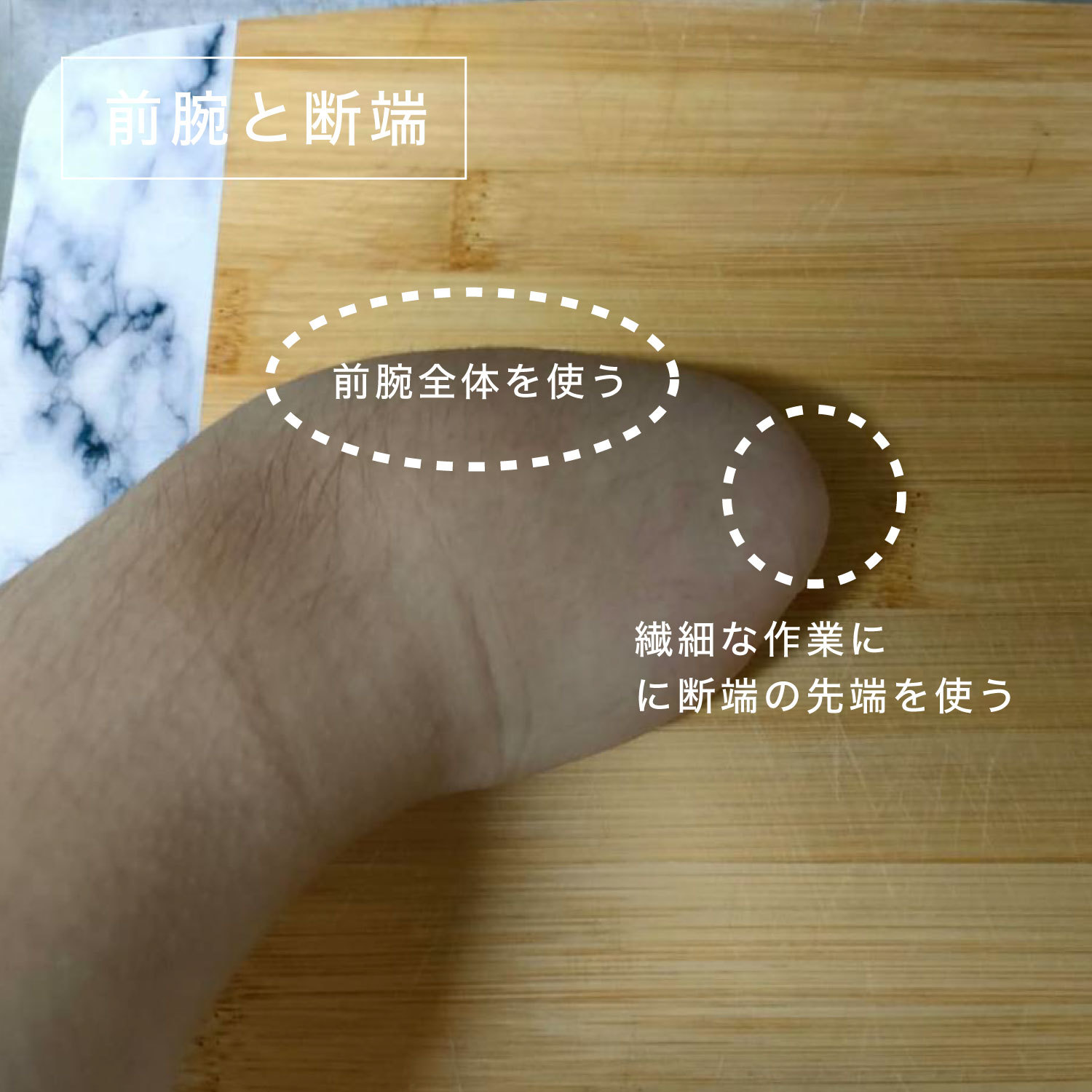

何も自助具を装着していない状態での千切り

比較用に自助具を装着していない状態でも

千切りをしてもらった。

ケンちゃんと同じく、左手の位置は包丁からは

少し離した場所に置いて切る。

切り始め序盤は前腕全体を使って野菜を保持し、

終盤は断端の先端を下に向けて置く切り方に移行

するようだ。

この切り方の移行についてとても重要だったことは

後で気づく。

河辺さんモデルを装着してキャベツの千切り

切り方の参考になるかと思い、ケンちゃんの

切り方を伝える。が、そもそも調整したつもりの

自助具の前腕がまだ河辺さんの前腕にとって

長すぎるように見える。それにベルトパーツも

大きすぎる。前腕の長さをにあうよう調整し、

フィットする可能性を探った方がよいのでは?

とも考えられる。

ただ、前腕全体を対象物に乗せる切り方で終始、

千切りするのであれば、前腕を短くするモデルを

つくることで対処できそうだ。でも、

断端を下に向けて手を置く切り方に移行したい場合だと

この猫の手替わりの壁は邪魔になるなと感じた。

※肘ベルトは機能せず装着なしで撮影。

その他気がついたこと

思いついたこと・感じたことをざっくばらんに出し合った。今のママだと駄目ということがわかった。

- PPのたわみはあまり重要なポイントではないようだ

- 猫の手の壁に添わせる包丁は、スムーズに動いた方がいい(ゴムを貼り付けて検証)

- 拳状の猫の手がほしいわけではない

- 断端を起こしたとき、壁で包丁が見えなくなることが良くない様子

- 靴下形状の可能性があるかも

- 河辺さんモデルは使いやすい。でも最高じゃない。改善点ある

- 断端を覆うものはなるべく薄い方がいいかも。指先を意識できる

- 断端に近いところで切ることは怖い。本当に

- ウェットスーツ素材、布素材に可能性がありそうだ

- 食材にふれると荒れる。料理がしたくなくなるほど。特に肉

気づきまとめ

ケンちゃんのように事故などで前腕を失う「後天性欠損の場合」と

河辺さんのように生まれた時からの「先天性欠損の場合」とで

「手・指先」の認識が違うはずとのこと。

まずは何よりも「正確」に知ろうとするべし。

精度をあげよう。形状にも想いにも敏感に。

河辺さんにフィットさせることが必要だ。

- 河辺さんにとって切りやすい左腕の動かし方は?

- 切り始めと切り終わりの前腕の動きがどうなのか?

- 終始、前腕全体を使ったままで良いのか

- 終盤に断端を下に向けて切りたいのか。

- 切る対象物によって押さえ方が変わる(変える)ことができるようにするのが好ましいのか?

たくさん確認が必要だ。たくさんフィードバックをもらおう!

前腕と断端の使い方を再度確認

【何も自助具を装着していない状態での千切り】の動画で、9秒あたり左手の置き方を変えているように見える。前腕と断端の使い方を少しでもクリアにしておきたい。僕だけの勘違いをしている可能性があるし。

宇都宮から河辺さんへ

【宇都宮から】

「切り始めと切り終わりの方で 前腕の動かし方が

違うことに気が付きました。切り始めは前腕全体を使って

野菜を押さえています。切り終わりになると、断端を下に

向けて腕を立てるようにして野菜を押さえています。

どの野菜でもこのような腕の動かし方が

河辺さんにとってベストでしょうか?」

「もしくは、たまたまこのキャベツの時だけといった

様子でしょうか?常に前腕全体を乗せて切りたいので

あれば、ケンちゃんモデルをベースにブラッシュアップする

手段も考えられます。もしたまに、断端を下に向けて

野菜を押さえる可能性があるのであれば、

ケンちゃんモデルの猫の手の壁が邪魔になるので

新形状を模索していきたいと思います」

河辺さんから宇都宮へ

【河辺さん】

「野菜を支えるために、短くなってきたら自然と

腕を立てていってる感じですかね

無意識なのでまた自分で切ってみないとわからないですが…」

2年前撮影された「トマトとモッツァレラチーズの

カプレーゼの作り方」動画を探し出し確認してくれた河辺さん。

「やっぱり先端で支えてますね。柔らかい腕の中でも特に

骨に近い部分がやっぱり安心なのでそこで支えてる感じ」

前腕と断端 どちらも使える自助具を考える

【宇都宮】

柔らかいモッツァレラチーズやトマトだと、先端の方が食材を潰さないように&固定することに長けていて、繊細に動作をコントロールしやすいのかなと感じました。

キャベツとかだと野菜自体が硬いから、前腕でも大丈夫なんでしょうね。

↓

【河辺さん】

やっぱり指先で持ってる感覚なんだと思います。

私も無意識だからわかんないですね

私も無意識だからわかんないですね

※この「無意識」を大事にしたい。河辺さんにとって、好ましい切り方なんだと思う。

プロトタイプ2のフィッティングを経て、新形状のアイデア出し

今回のフィッティングで試してもらった自助具は

シンプルに河辺さんにフィットしていない自助具。

ゼロベースで考え直すことも含めてリトライ。

仮説を立てて河辺さんに聞いてみよう。

アイデア1:河辺さんモデルの前腕をさらに短くしたモデル(プロトタイプ3)

河辺さんモデルの前腕がフィットしていなかったのでより短めに、それにベルトパーツも小さくしたモデルを考えてみても。ただし、断端を下に向けた際に肘が伸びる。その時は自助具は外れてしまう可能性が考えられる。あと、猫の手の壁が視覚の邪魔になりそう。このアイデアは河辺さんの希望に合致している可能性は低そう。

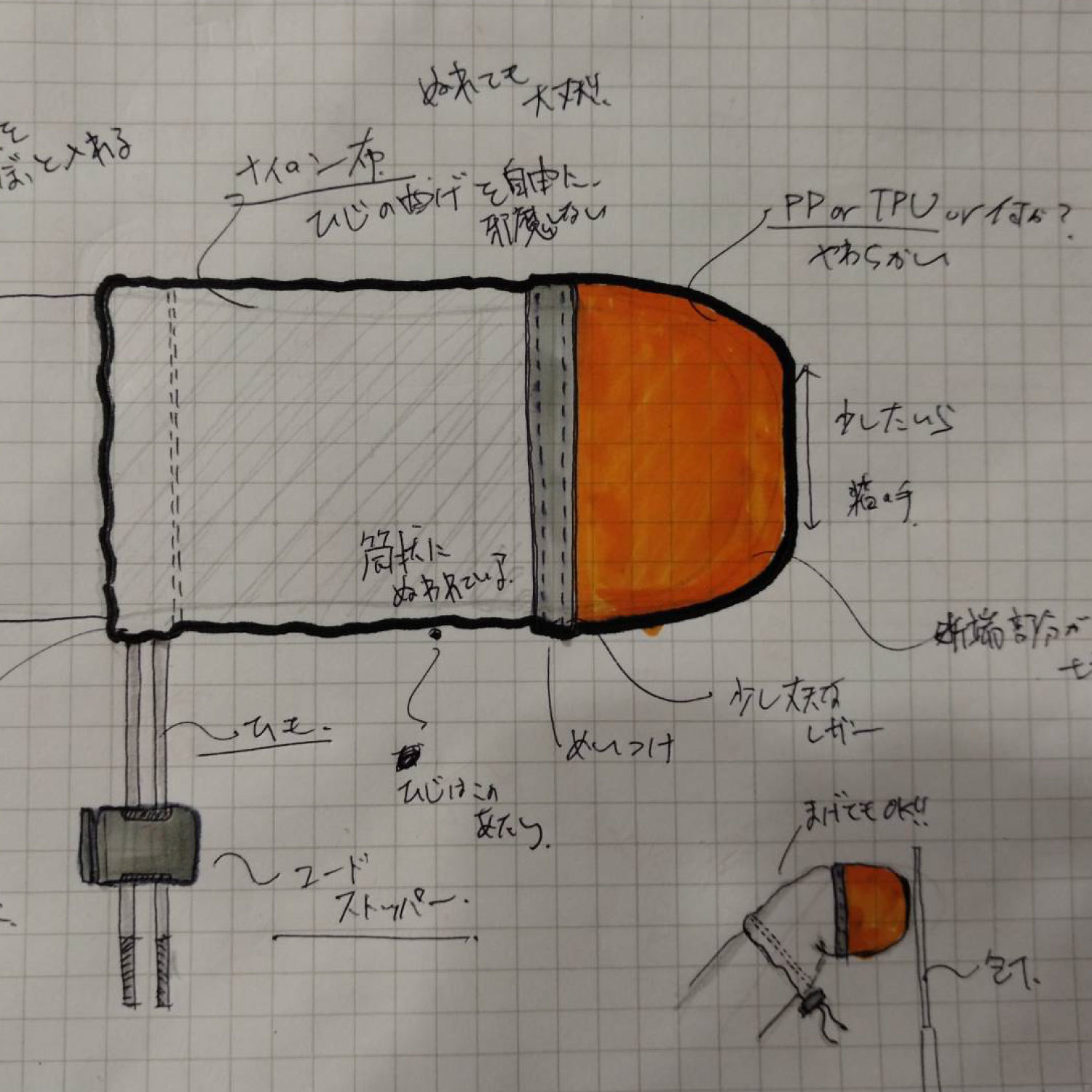

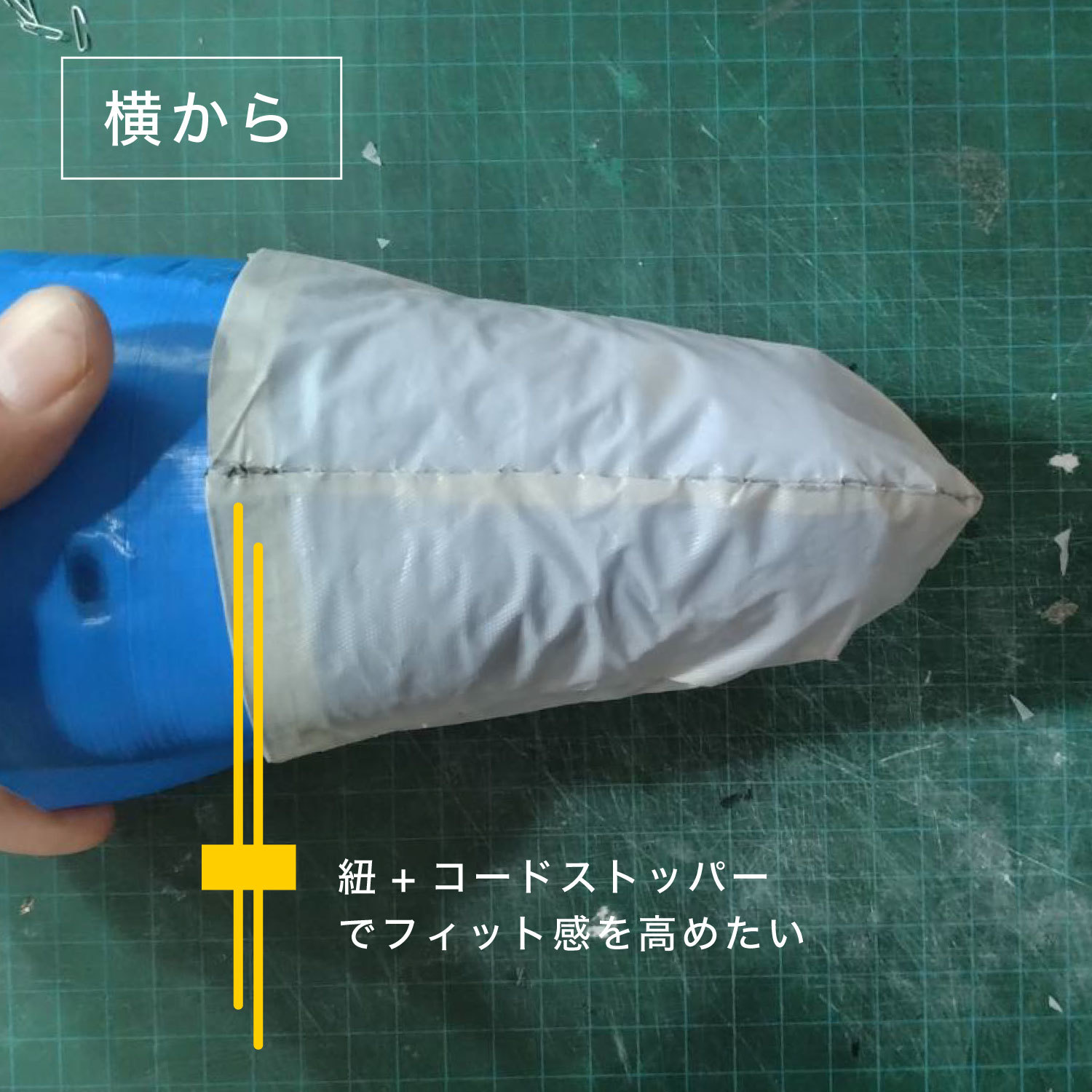

アイデア2:靴下のような新形状(プロトタイプ4)

筒状に縫われたナイロン布に左腕を通す。ナイロン布の先には、断端部分を保護する物が縫い付けられている。素材はPPもしくはゴム系(TPUでも大丈夫なのだろうか?)

コードストッパーで紐を絞ることで上腕へ固定。ナイロン布なので自由に肘を曲げられ、かつ上腕への固定位置もフレキシブルに対応できるのではと考えた。

※紙コップの円形ではなく、正十二面体、正二十面体だといいのか? とふと思う。

アイデア3:河辺さんから 断端部にぺたっと張りつくガード(プロトタイプ5)

アイデアを考えていたところ、河辺さんから動画が送られてきた。断端部をガムテープ(!?)で覆った左手を使っている。「ガムテでガードするだけで結構安心感ありました。まだ慣れないし危なっかしいんですけど」と。ガムテのガードは厚みがあっても大丈夫。ガードをどの材質で作るのか、そして断端部との接着をどうするかアイデアが必要だけど、河辺さんが理想とするスタイルの空気感を確認できた。

ガードと断端部、そして前腕との接着に思いついたのがシリコーンテープ、ヌーブラ、入れ歯安定剤。試してみても面白そうだ。

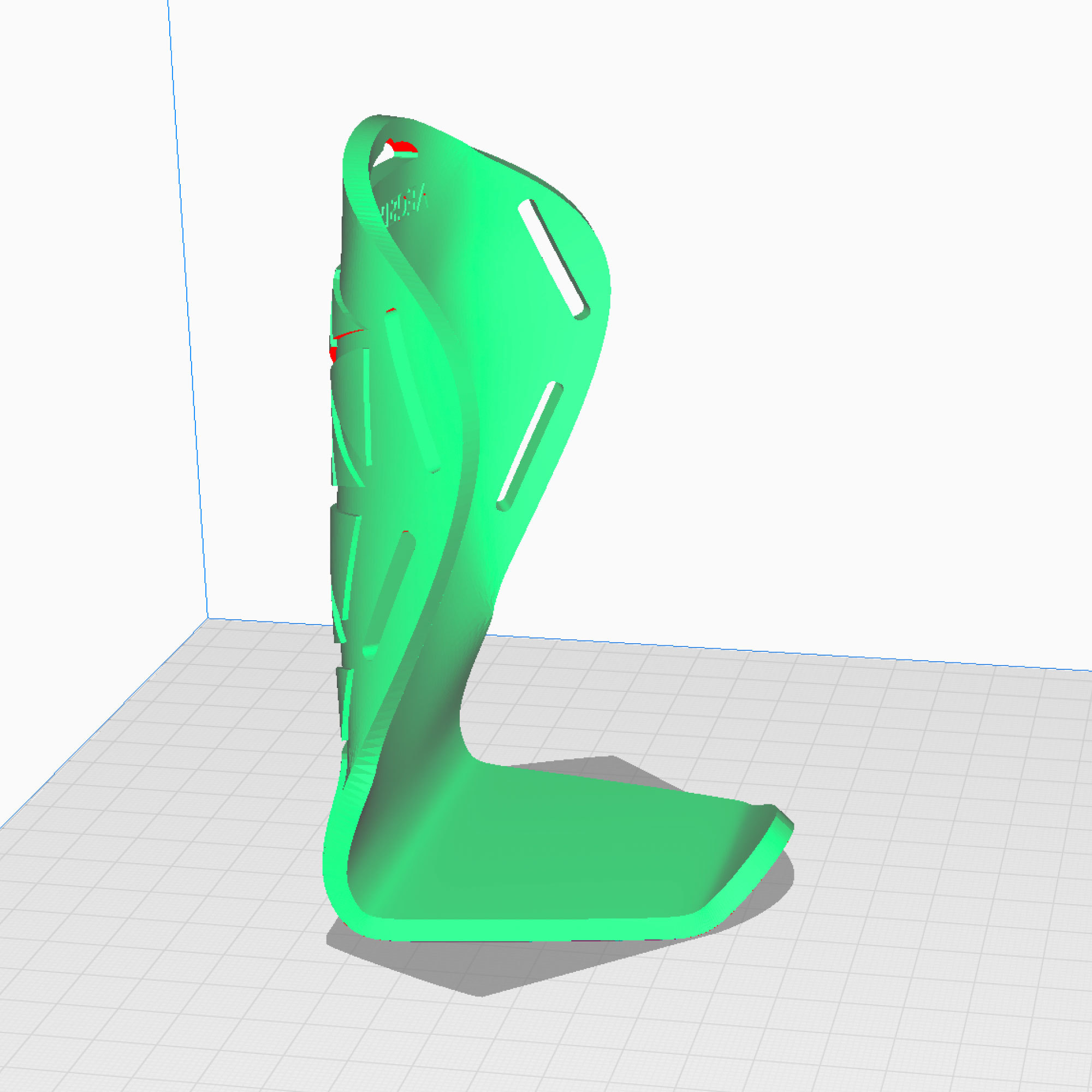

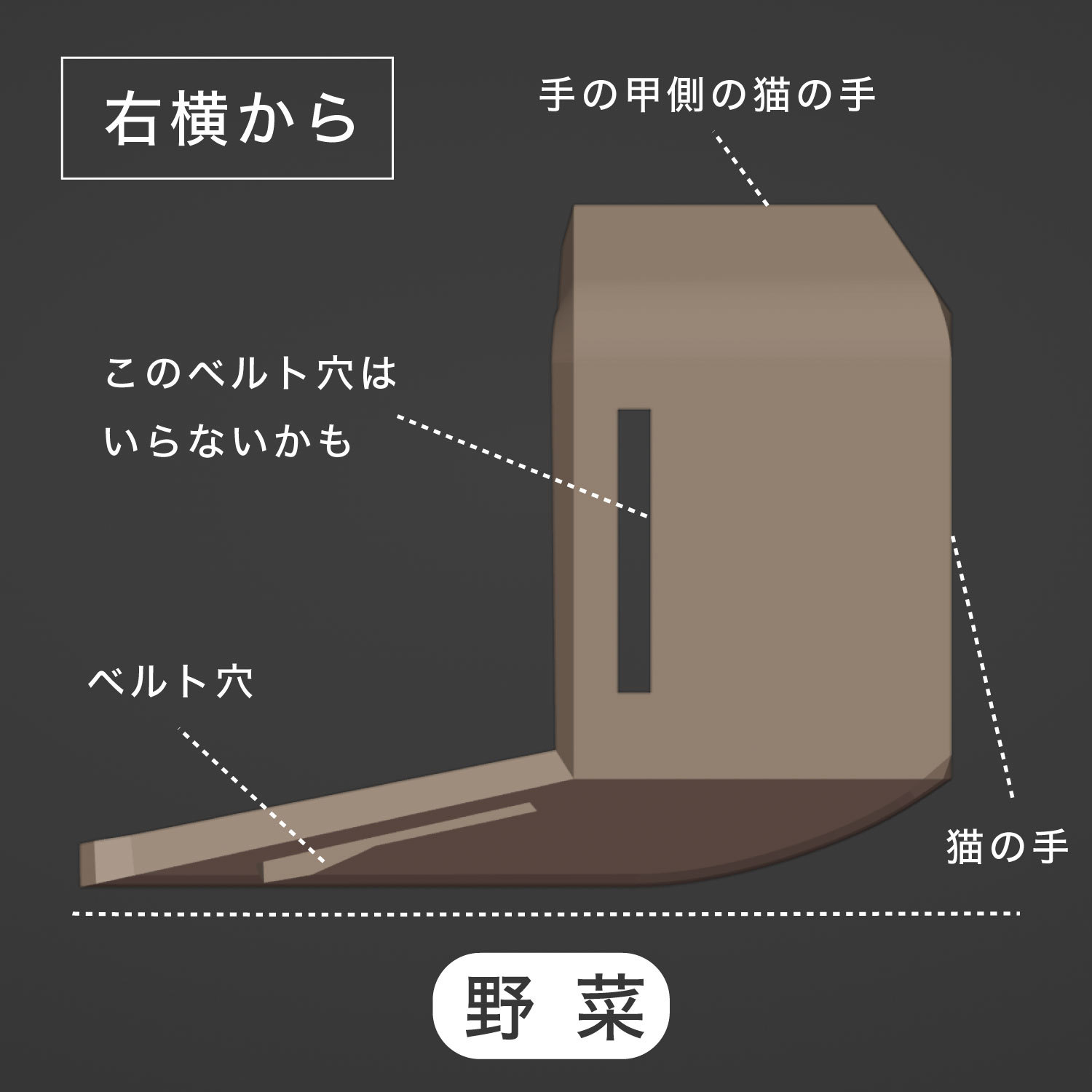

プロトタイプ6: 河辺さんモデル 新形状

3つの新形状アイデアと、前腕と断端の使い方を踏まえさらにぐぐっと考えた。そして生まれた形状はこんなかたち。大きな特長として、今までと同じ猫の手の方向と、手の甲側(つまり断端を下向にに立たせた場合)にも猫の手ができるようにした。これで断端部分を守りつつ、スムーズな包丁さばきができるのではと。。。ワクワク。

自助具との装着感を高めるのはケンちゃんモデルと同じく織りゴムもしくは結束バンドを使い、断端を差し込む箇所に何らかの詰め物をしたい(シリコーンテープ、ヌーブラ、入れ歯安定剤、スポンジ)。シリコーンテープとスポンジの合わせ技が良さそう。

PLAでテスト出力

PPで出力をする前にPLAで確認をしよう。

[プロトタイプ 3Dプリンター パラメーター]

- 材質:PLA(38g 12.87m)

- 時間:5時間29分

- サイズ:73.4x 80.0 x 62.6

- 解像度:Draft 0.3mm

- インフィル:10%

- サポート:有り

- インフィルパターン:ジャイロイド

> 猫の手2箇所モデル.stl

猫の手

今までと同じ猫の手の方向と、手の甲側(にも猫の手ができるようにした。

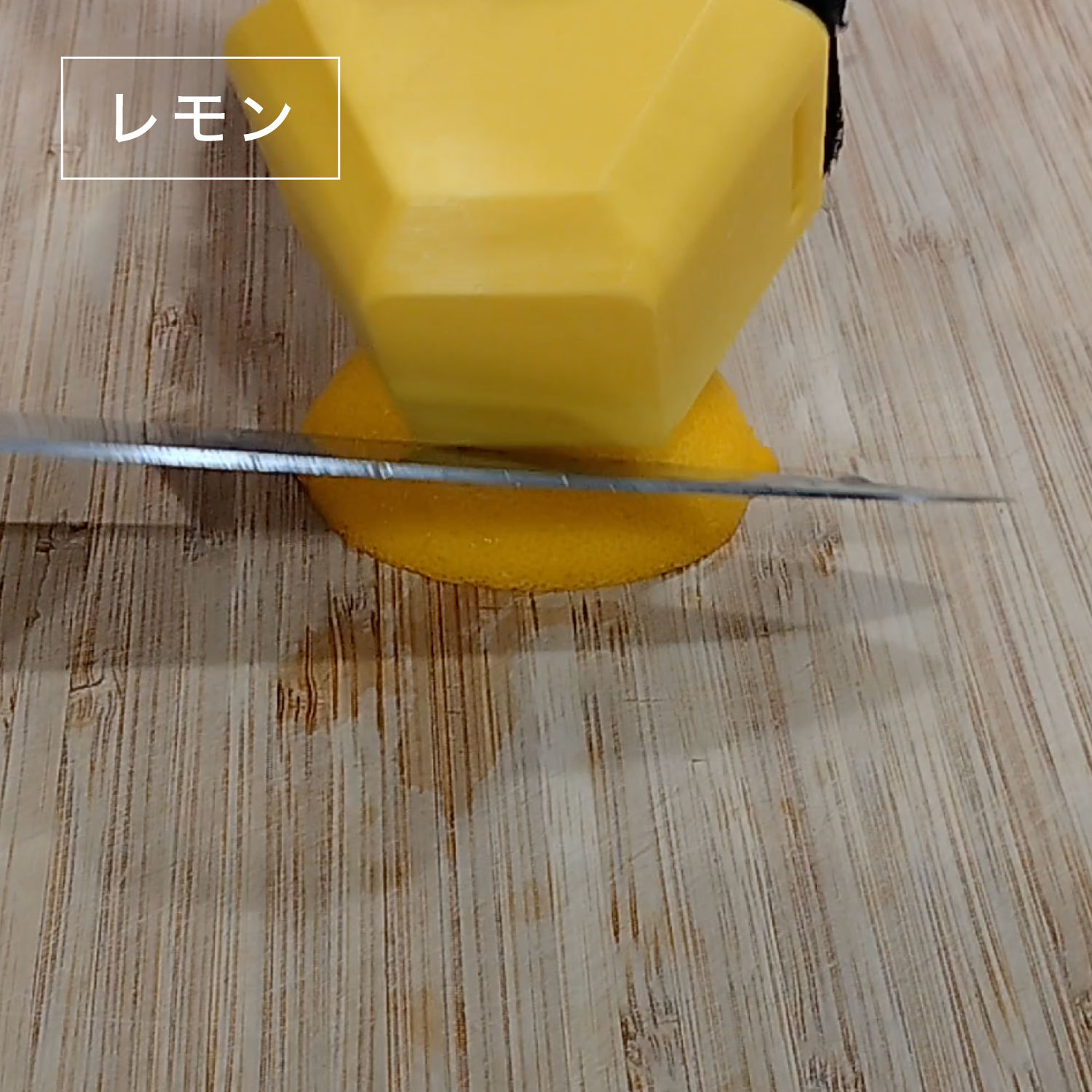

自分で装着してカット検証をしてみた

今回は実際に自分でも野菜をカットしてみた。キャベツ、レモン、トマトのカット順。トマトについては包丁の切れ味が悪いことから途中で別の小さめ包丁に持ち替えて。

思いの外上手くできたので、河辺さん喜んでくれるだろうと

一人朝の台所でほくそ笑みながらカットした。

キャベツ

硬く薄いキャベツ。2〜3枚葉を巻いたものを使用。前腕を使ってしっかり押さえることができた。通常の猫の手面と、手の甲の面、さらに斜めの面も試しに千切りしてみた。上手くできた。

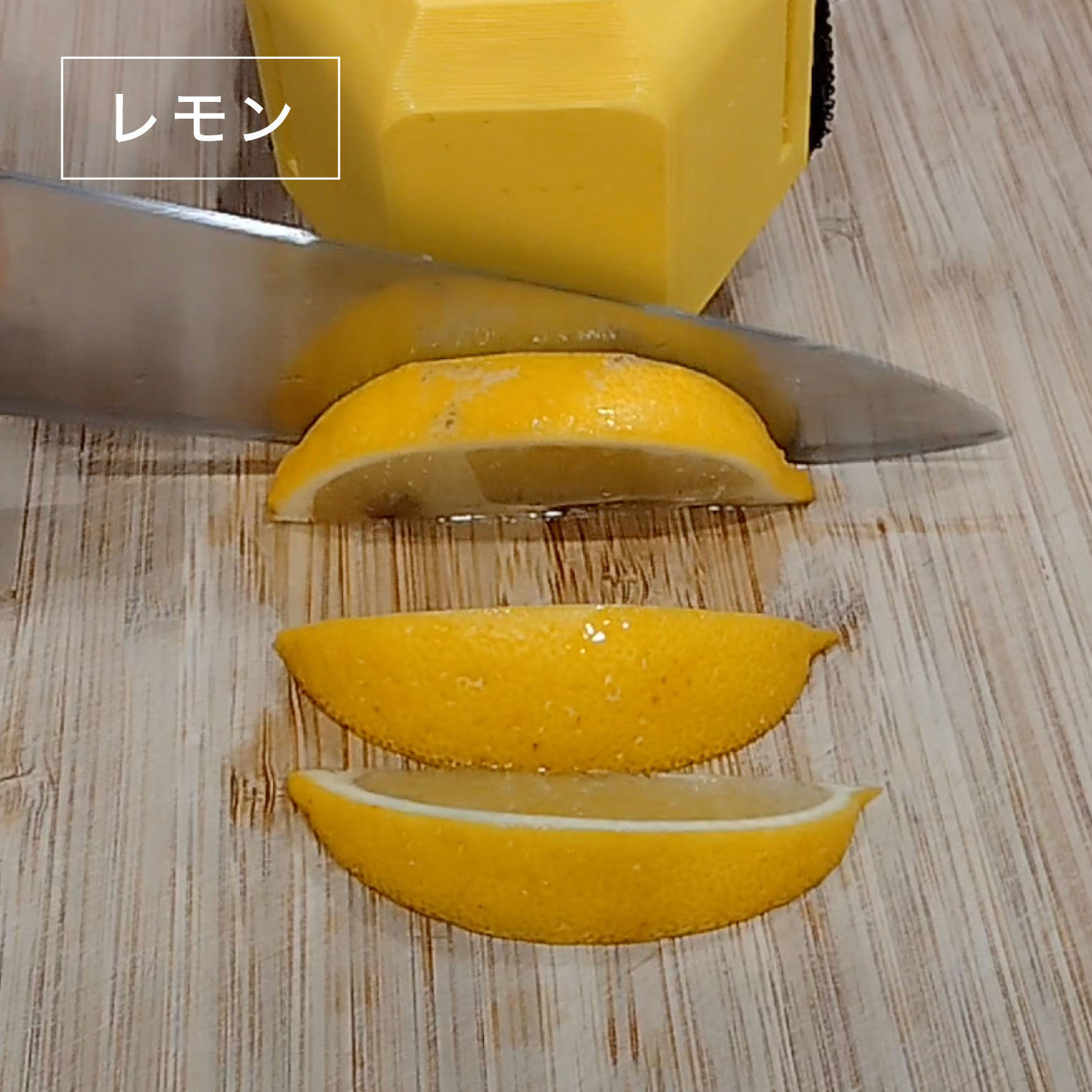

レモン

皮がしっかり固く、ラグビーボールのような形状のレモン。断端下のカーブでレモンを固定し、難なく半分にカット。くし切りも断端下のカーブを使ってカットできた。

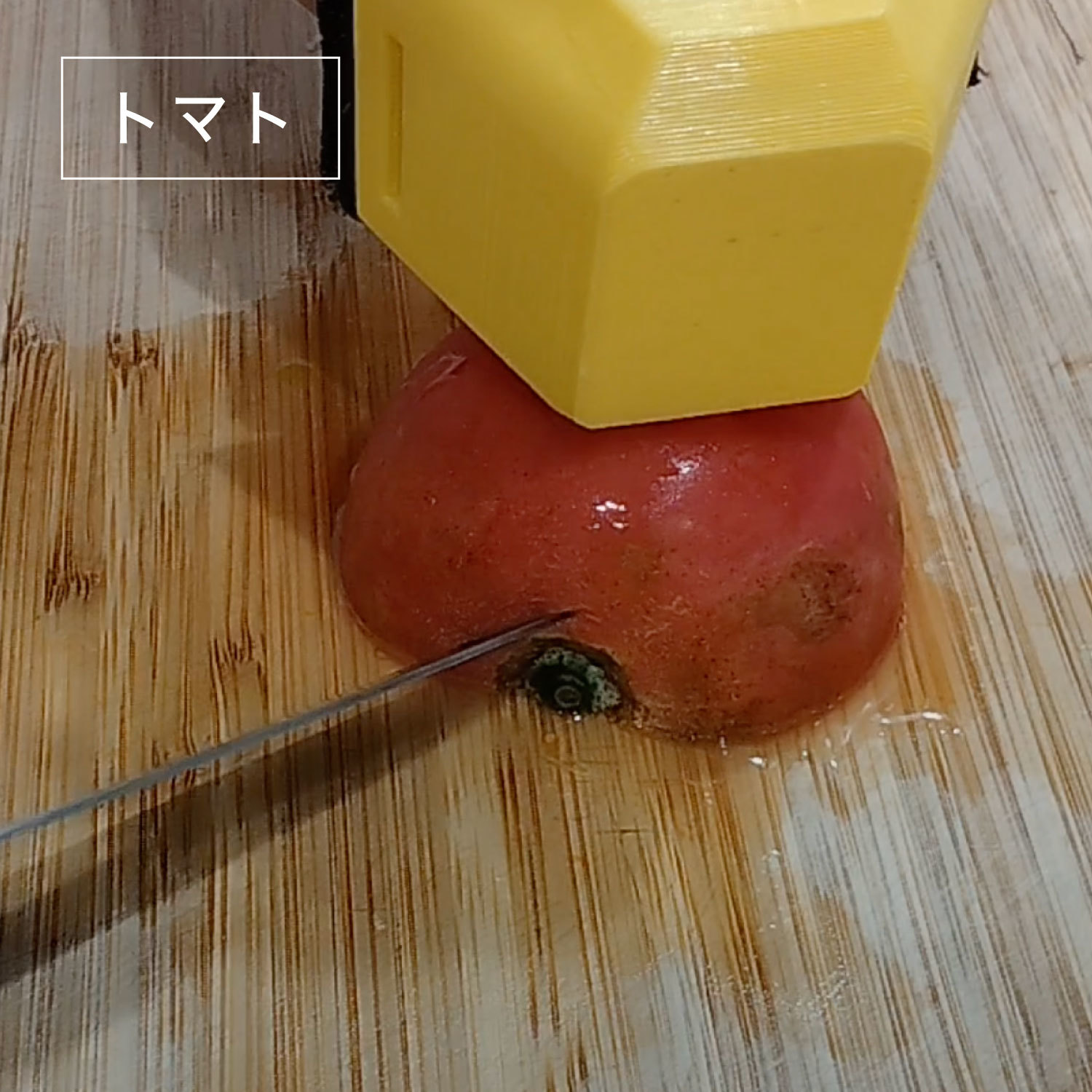

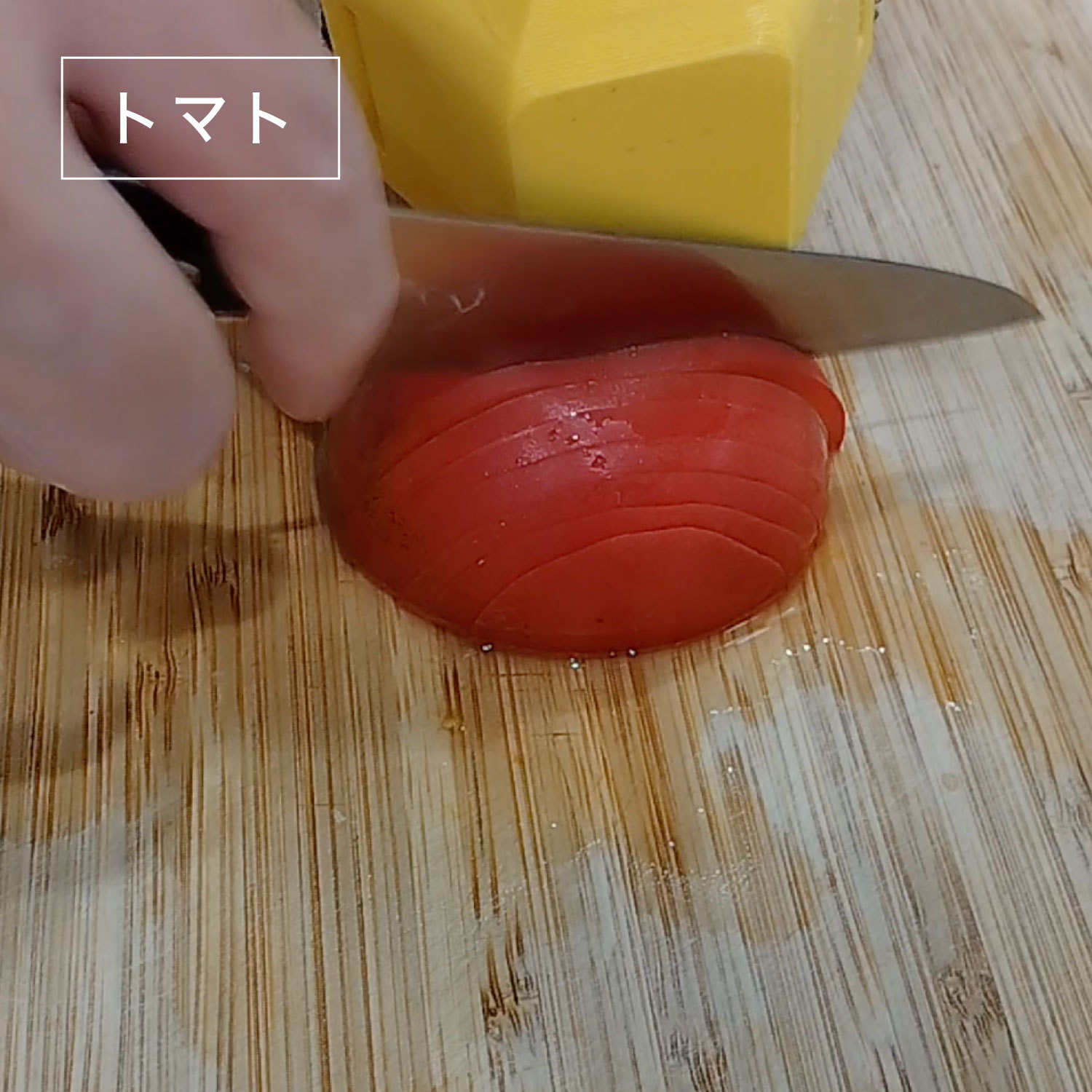

トマト

丸く、少し柔らかさがあるトマト。レモンと同じく断端したのカーブをつかってトマトを固定。半分に切ること、そして刃先でヘタを落とすこともできた。そのあと半分にしたものを薄くスライスした。包丁の切れ味が悪いとトマトを強く押さえてしまうので若干潰れてしまった。でも大筋OKのように思う。

駄目だった〜〜〜〜(涙) でも😁

早速その日の内に河辺さんからフィードバック!

ありがたい!

・なんだかつけ心地が想像できないですね…

・もう少し柔らかい素材を想像してました

・革って話がちょっと出ましたが、革とかゴムとかの曲がる感じ?の素材を想像してました

・そうですね、実際使ってみないとまだわかりませんが、布っぽい方が使いやすい気がします

・手袋くらいフィットする感じとか

・意識してなかったんですけど断端も意外と繊細に動かしてるんですよね

・力を入れる場所も変わったりしてるから手袋くらい素手の感覚に近いほうがいいかなーって

・食材の形に合わせて腕の肉が凹む感じが必要な気がします

・想像で語ってるので試してみて全然違ったら申し訳ないんですが…

動画付きのフィードバック

フィードバックに2本動画をもらった。角煮とねぎをカットしている。晩ごはんに作ったのかな?うまそう。で、そのうちの1本、角煮が理解を深めるのにとても参考になった。

じっくりと煮込まれ、岩肌のようにゴツゴツとしている角煮。野菜のようにフラットな面ではない。そのゴツゴツした面を前腕や断端でとらえるには?と想像すると、そりゃ硬い自助具ではなく、柔らかく変形する方が良いに決まってる!ホロホロしている角煮を崩さず切りたいよね。

さぁさぁ。これまでの、とっ散らかしたママのアイデアを総括してみよう!

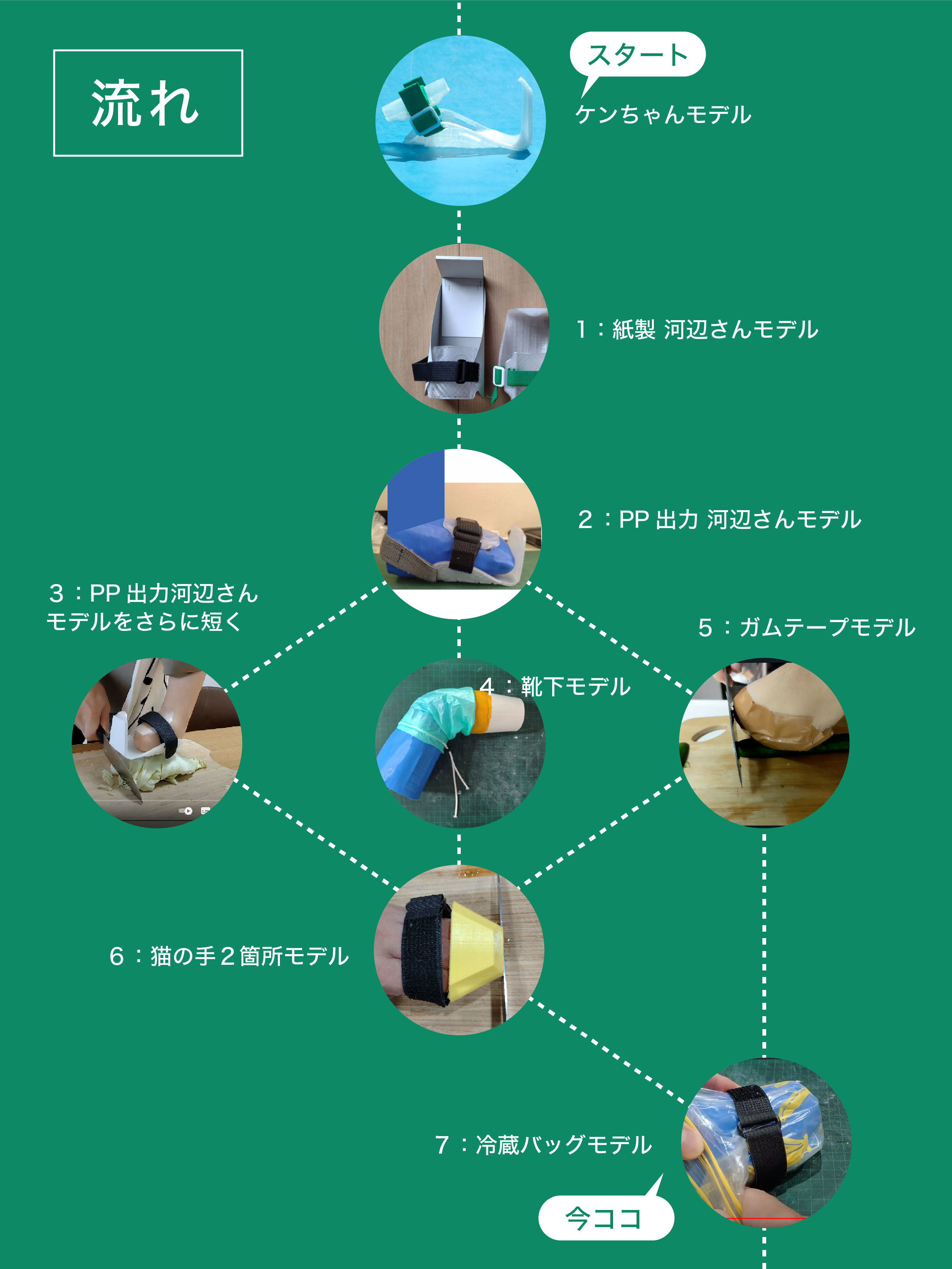

さあさあ、新しいアイデアに出会うためには、机の上やHDDが未整理のママだと良くないよ。「でっかく作業しなさい!」と自分の子供にも話をしている。アイデアがとっ散らかしたママだと出るものも出てこない。なのでひとまず現状作ったもの、アイデア含め一旦整理。ケンちゃんモデルがスタート地点にあって、素材や大きさ・長さ、硬さ、形状をブラッシュアップさせていった。

プロトタイプ1: 紙製 河辺さんモデル

初回フィッティングに向けて制作した紙モデル。

「前腕が足りない」とのメッセージに「前腕を伸ばせば対応できるんじゃないのか?」のアイデアで作った。

材質:テストは紙。本番はPPを想定

特徴:前腕がケンチャンモデルより長い

猫の手:前面に1箇所

プロトタイプ2: PP出力 河辺さんモデル

1に対し、河辺さんからのフィードバック

「肘に位置がどこにくるの?」

「腕の長さが足らないから、ベルトがつけられないかも」

さらに、「断端と作用点(包丁が触れる場所)が離れることで使いにくさが生まれる」を対応したもの。

材質:PP

特徴:前腕がケンちゃんモデルよりも短い。肘に引っ掛けるベルト穴

猫の手:前面に1箇所

プロトタイプ3: PP出力河辺さんモデルをさらに短く

2に対し、自分の気づき

断端と猫の手に不要なスペースがあること、ベルトパーツが邪魔していることを対応したもの

材質:PP

特徴:PP出力河辺さんモデルよりも前腕を短く。ベルトパーツを小さく

猫の手:前面に1箇所

その他:(実際は修正せずイメージ図だけ)

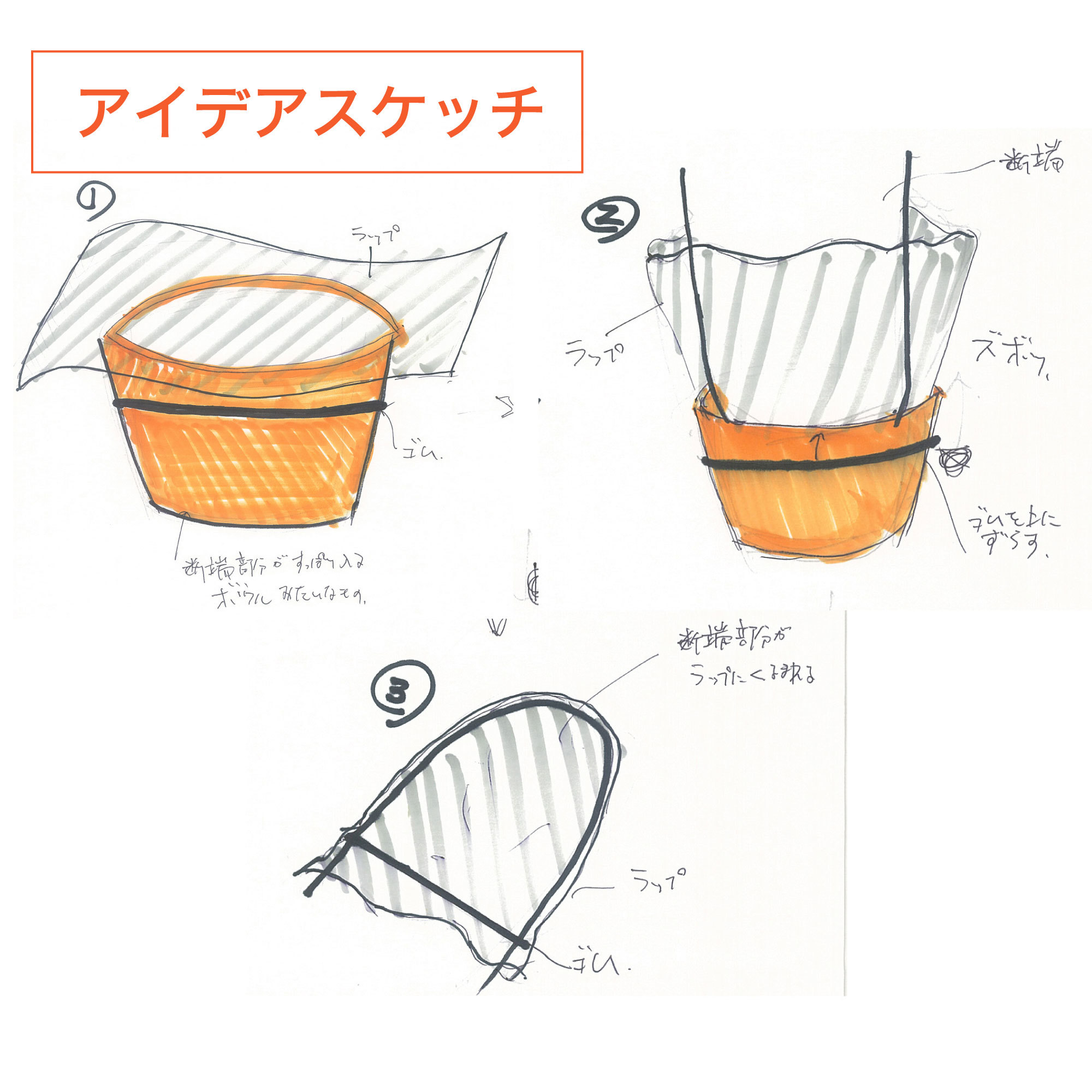

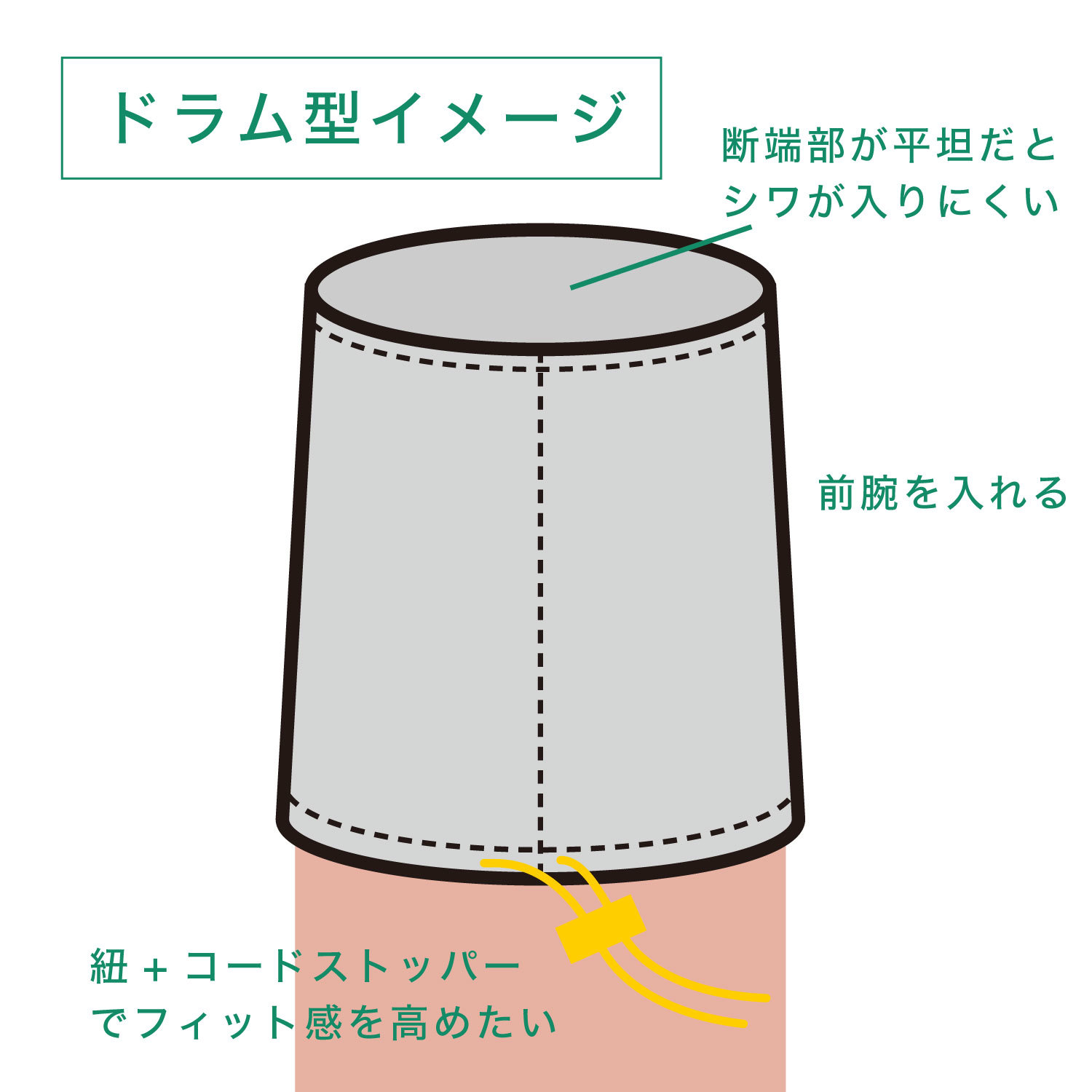

プロトタイプ4: 靴下モデル

2に対し、河辺さんとのフィッティング中に

うかんだアイデア。

筒状に縫われたナイロン布に左腕を通し、

端には断端部分を保護する物が

縫い付けられている。素材はPP。

コードストッパーで紐を絞ることで上腕へ固定。

ナイロン布なので自由に肘を曲げられ、

かつ上腕への固定位置もフレキシブルに

対応できるのではと考えた。

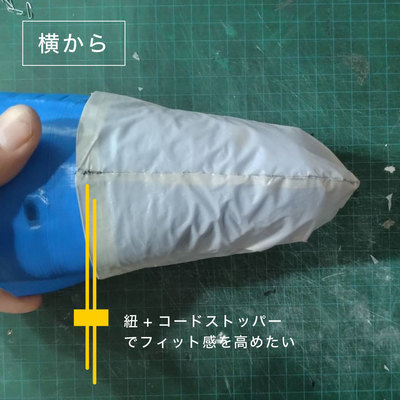

材質:テストはナイロン、紙コップ。本番は断端を保護する部分はPP想定

特徴:筒状のナイロンに腕を通して装着。

猫の手:前面に1箇所

プロトタイプ5: ガムテープモデル

2に対し、河辺さんからのアイデア。

口に入れるものに触れることから、

このままはNGなんだけれども、

一番河辺さんの理想に近い様子。

すごくわかる。

断端に沿って、かつ断端の変形に合わせて

緩やかにガードも変形するもんなぁ。

材質:ガムテープ

特徴:断端部にフィット。薄い

猫の手:前面に1箇所

プロトタイプ6: 猫の手2箇所モデル

これまでのフィードバックを踏まえたモデル。

腕と断端の使いわけ、2箇所猫の手があるモデル。

前腕の長さも考えモデリングの修正も行った。

さらに、自分でも野菜をカットし、上手くできた。

喜んでくれるだろうと自信があった。

断端部に沿わない形状や、

素材を使用しなければいけないものは基本駄目。

材質:テストはPLA。本番はPP想定

特徴:猫の手が2箇所。かなり短い

猫の手:前面に1箇所、手の甲に1箇所

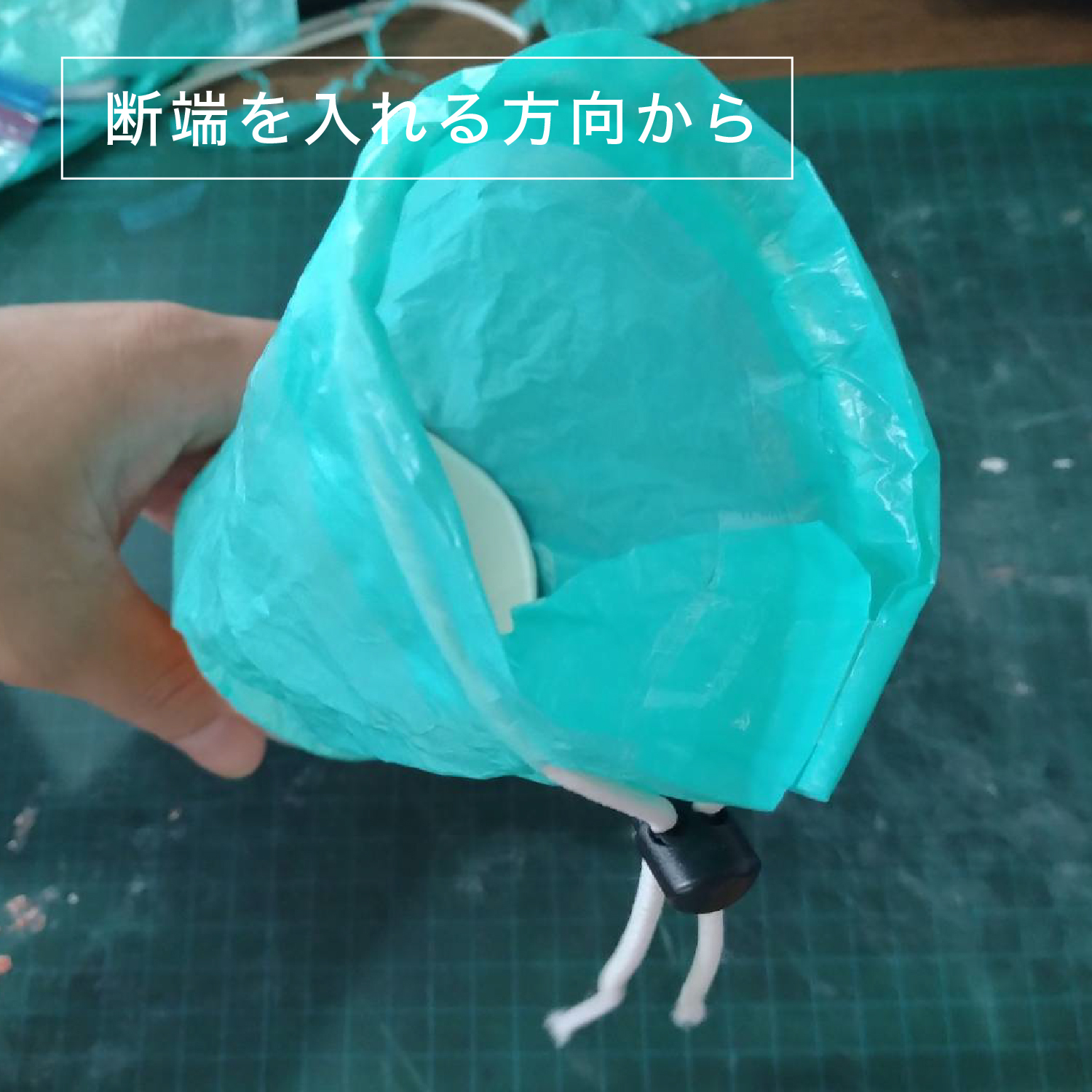

プロトタイプ7: 冷蔵バッグモデル

5のガムテープモデルと6へのフィードバックを

組み合わせたアイデア。

自助具に対してのこれまでの問題点や課題点を

潰していく中で自然と浮かび上がってきた。

お風呂上がりにふわっと生まれたジャストアイデアを

忘れないうちにと思い、娘が食べたポテトチップスの

空容器と、保存バックをつかって即興スタイルで

イメージ記録を撮る。その作業がまた楽しい。

装着方法をウキウキ説明しながら、

動画で説明をするとわかりやすいうえに、

簡単に情報発信ができてとても良い。

材質:テストは冷蔵バッグ、紙の筒。本番は筒がPPになる?

特徴:冷蔵バッグで断端部をガードする。

猫の手:PPに比べ強度は劣るが猫の手っぽいことはできそう

河辺さんの理想・希望

河辺さんが言葉に変換しにくい感覚も含め、

あらためて言語化しくれた

「包丁を手に当てて支えながら切りたいです。

ただ前に高田馬場(河辺さんの初回フィッティング場所)で

試したような感じだと手から感覚が遠いし

馴染まないんですよね。だから切れないという安心感を

持ちつつ冷蔵バッグくらいの薄さで素手の感覚に

近い状態で猫の手をしたい」

「こういう感じで手にフィットしつつ、厚さとか丈夫さが

あって肌が切れない手袋的な感じが今一番

いい感じなんじゃないかとイメージしているものです。

tpuの素材だとこの形状でちゃんと手にフィットする

イメージができないのであんまりかな…と思いますね」

めちゃくちゃ大事!

「試してみたら想像と全然違ってやりにくかったということが

多いので下手にこうしたいと指示してしまうのが怖いんですよね。」と

思いを教えてくれた河辺さん。

やってみないことには、作ってみないことには

判断できないわけだし、

「指示」をもらうのではなく、こうありたいという

「希望」を一緒につくりあげていくイメージになるように働きかけよう。

「良いものをつくるには、遠慮なく教えてください。」

自助具開発をする際は、開始のときにちゃんと伝えるようにしよう。

あと、僕の「なんでもどんとこい!」感の

頼もしさを高めることも必要。

忘れてない? もともとの開発留意点

当初ケンちゃんで設定していた開発の留意点を再確認。

バタバタ雑に作業を進めていると忘れがち。

照らし合わせてアイデアをさらに良いものにしていこう!

[開発の留意点]

・衛生的であること、洗うことができること

・食品に触れても大丈夫な素材であること

・装着が簡単で有ること

・丈夫であること、壊れたときにリペアし易いこと

・台所に置いても馴染むデザインであること

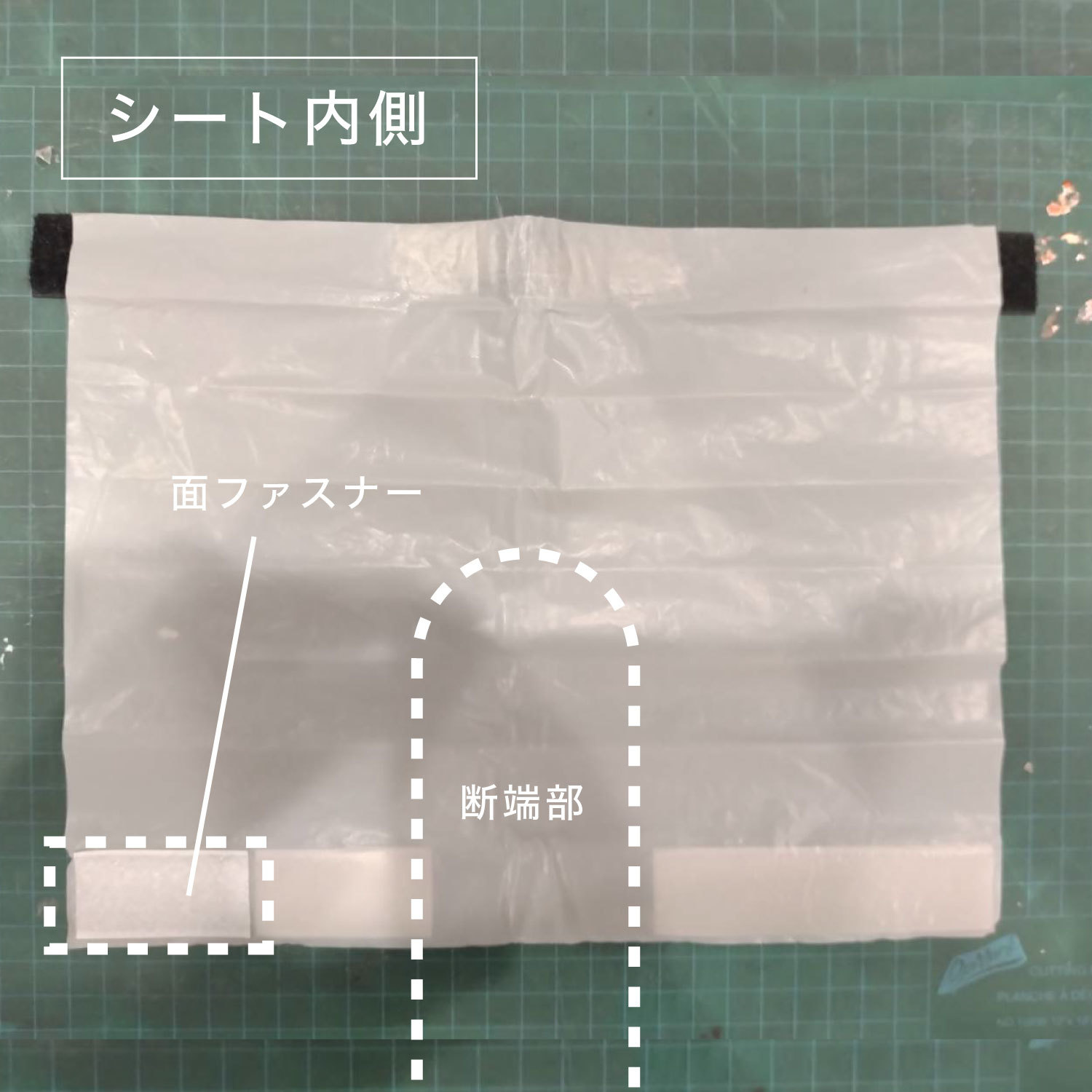

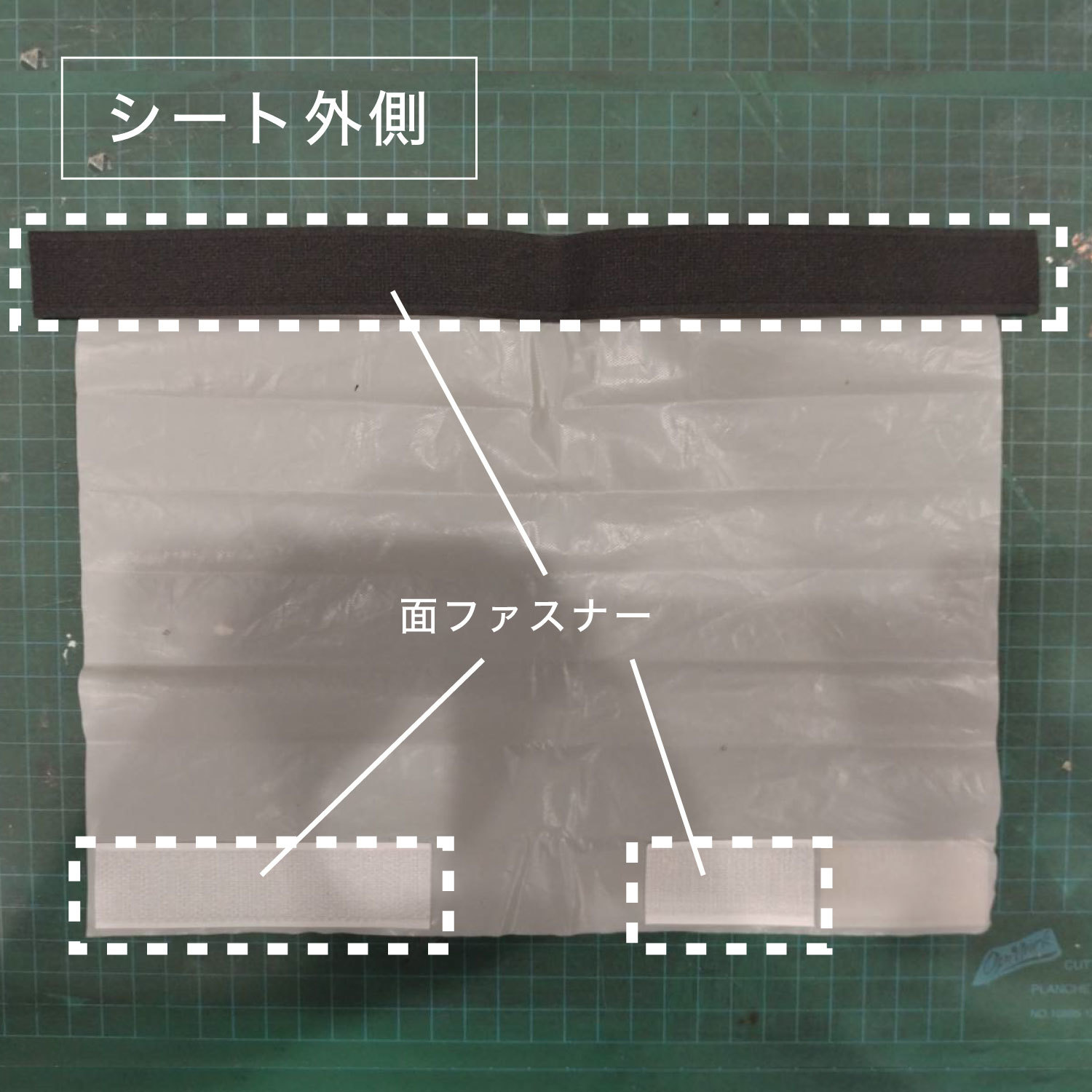

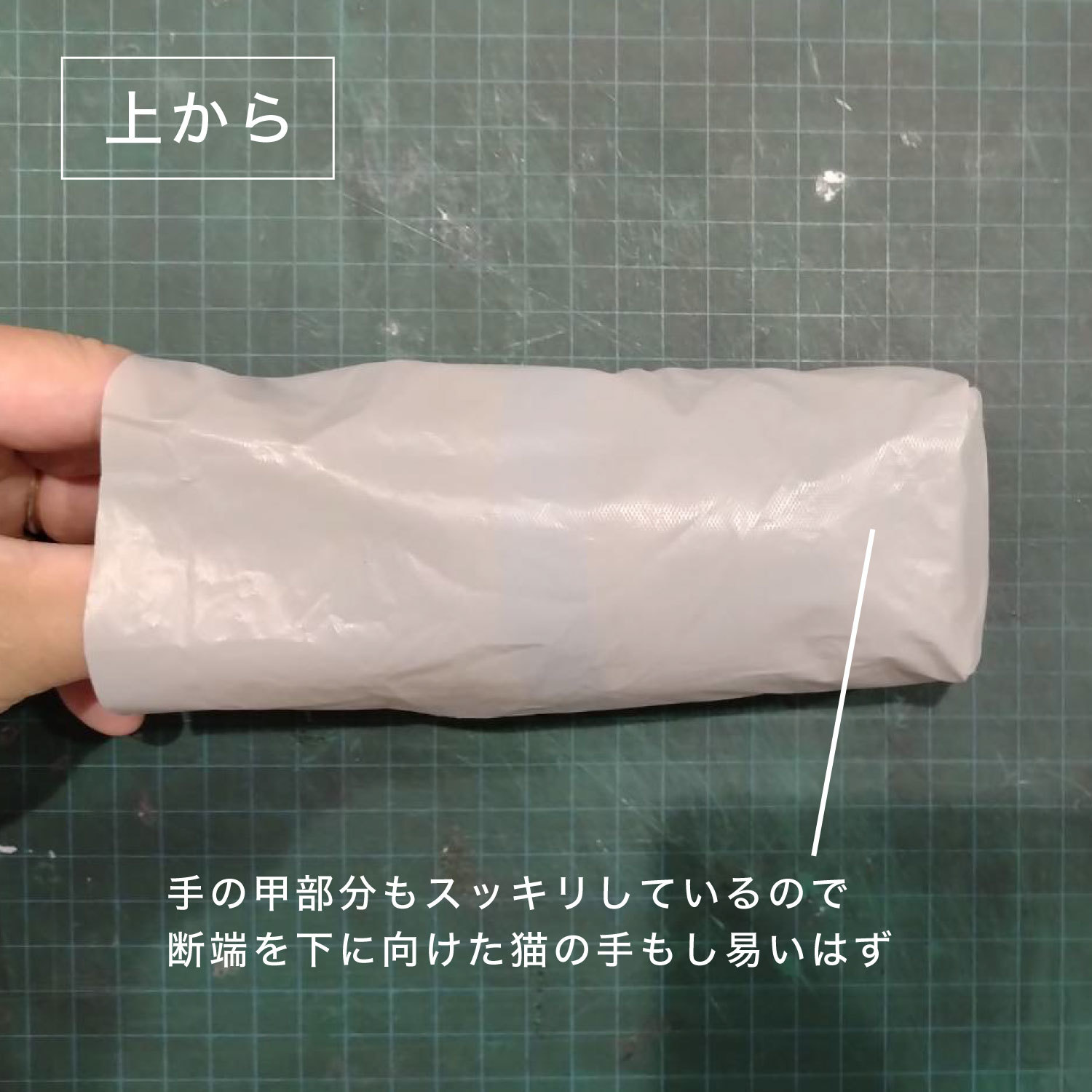

プロトタイプ8: 風呂敷モデル

風呂敷のように断端部を綺麗に包むのはどうか?

これも簡単に作ってみよう。

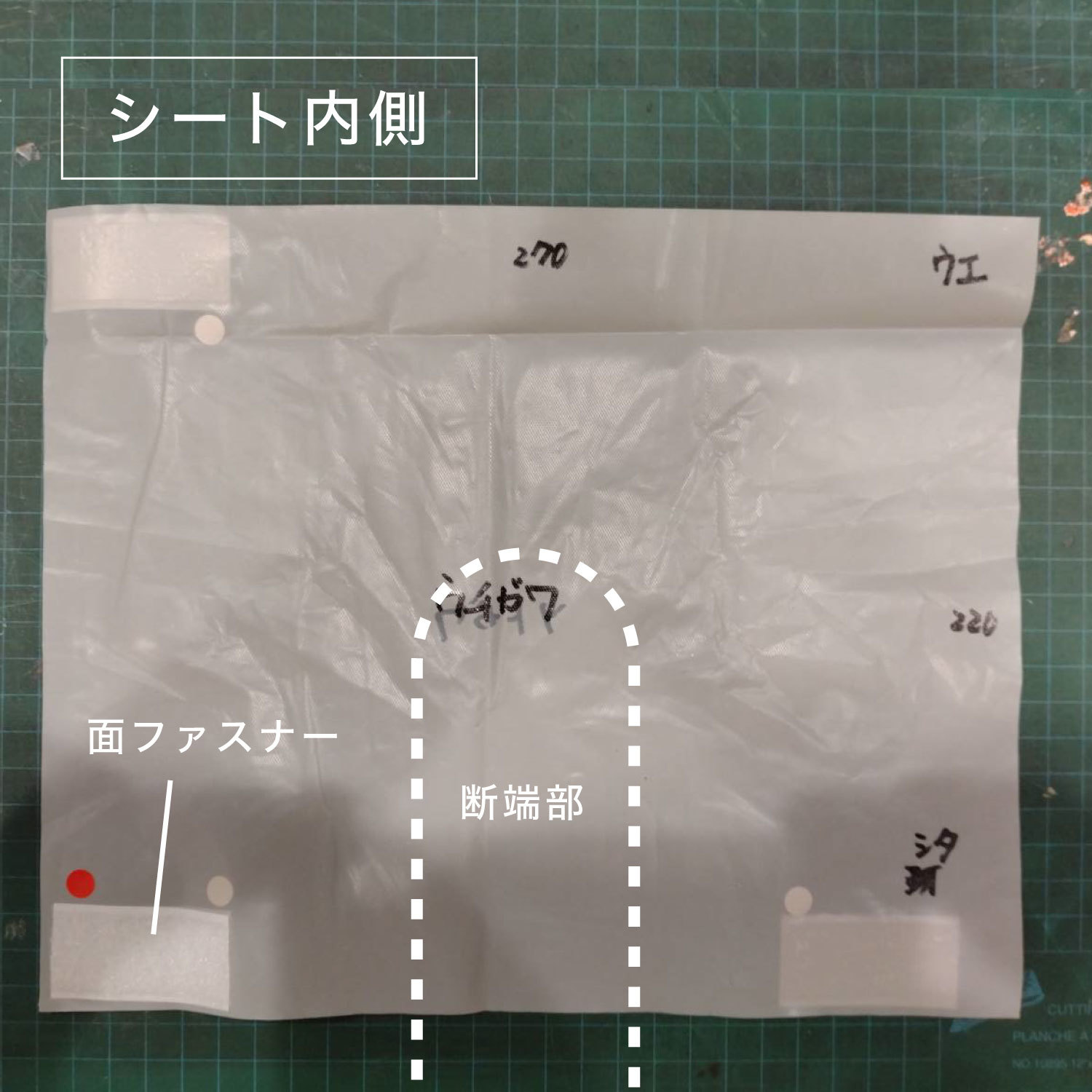

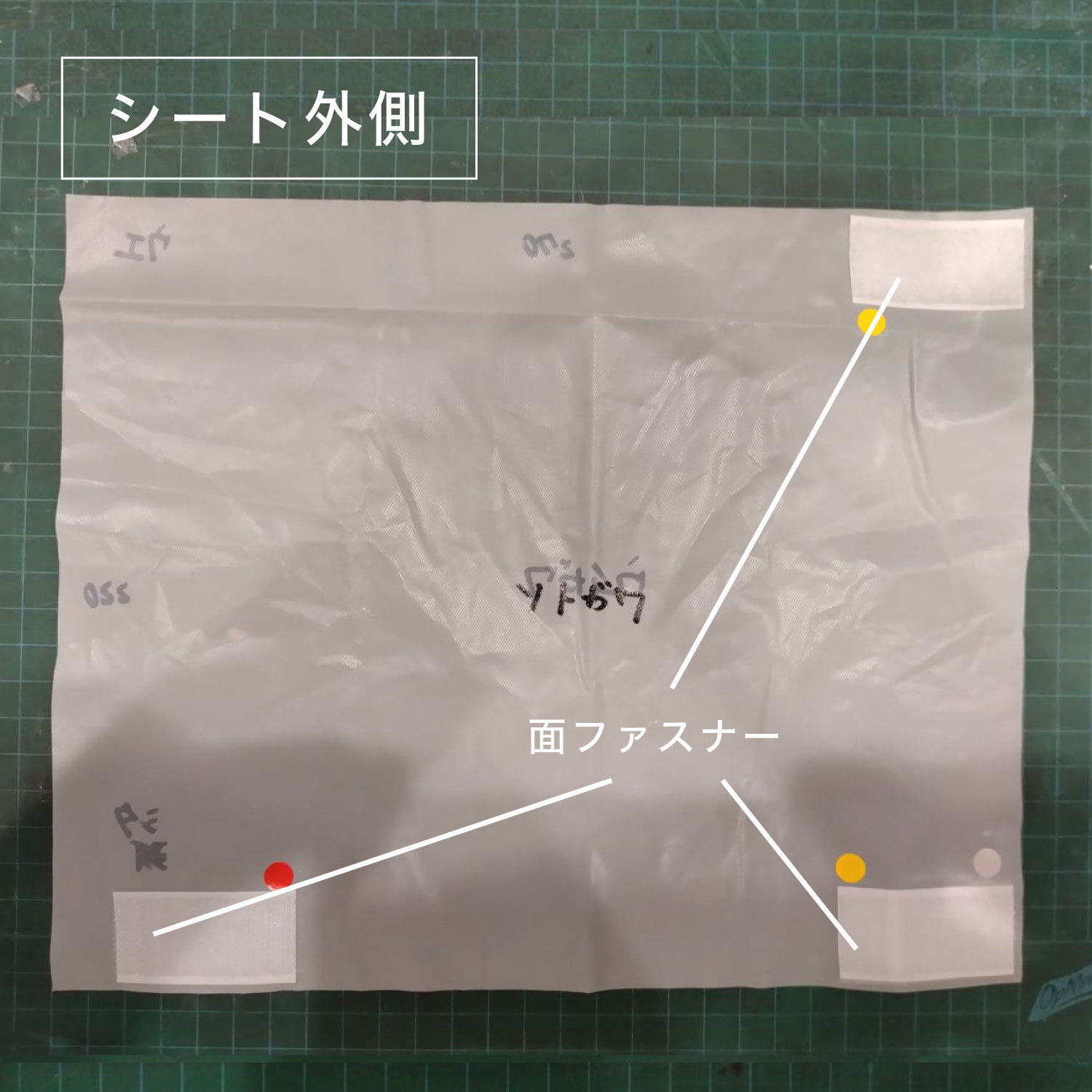

W270xH220mmのシートを用意し、

内側の面に面ファスナー1箇所、

外側の面に面ファスナー3箇所つける。

装着方法は、綺麗に広げ、

断端部(に見立てたペットボトル)を中央にのせる。

右端・左端の順で中央で重ねる。面ファスナーでくっつく。

シワはできるだけ伸ばす。

筒状になったシートの上部を掴み、断端部の先端で折り、

先程の中央にさらに重ねる。ここも面ファスナーでくっつく。

結束バンドを上から通し、重ねた箇所を軽くしばり

シートの端がばらつくことを防ぐ。

シート

W270xH220mmのシートを用意し、

内側の面に面ファスナー1箇所、外側の面に

面ファスナー3箇所つける。

赤丸と赤丸、黄丸と黄丸が面ファスナーでくっつける。

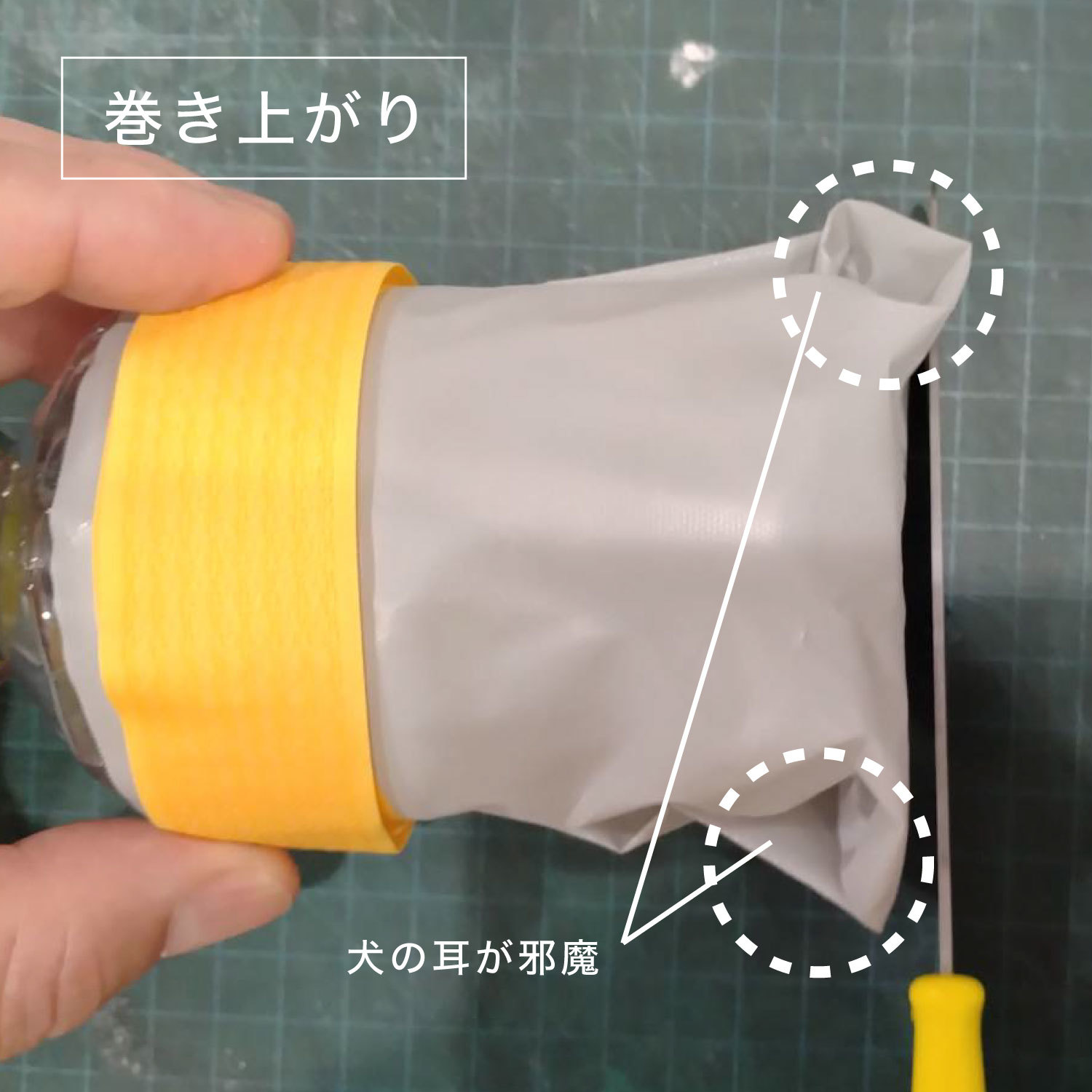

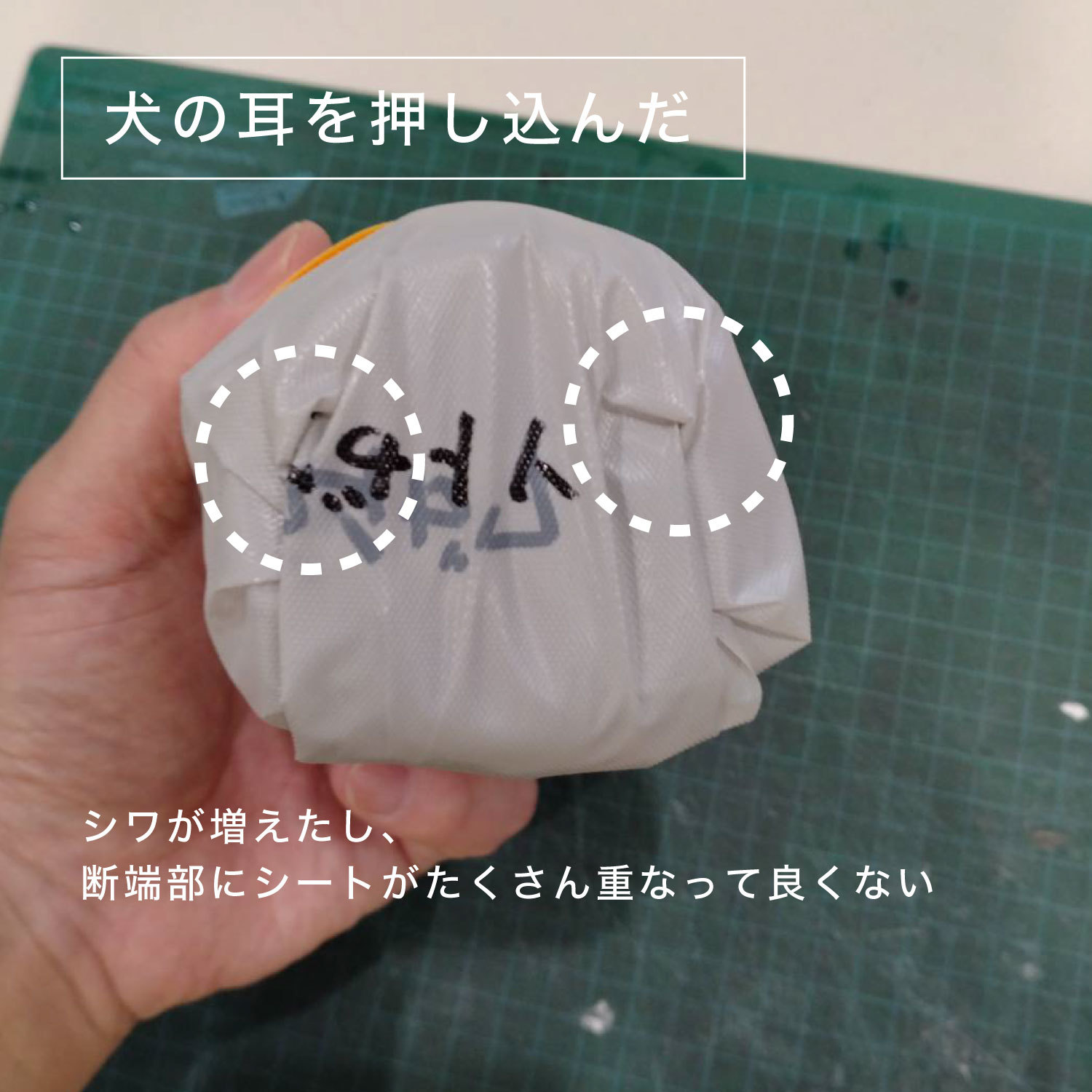

この包み方のママだと問題あり

一見巻き上がりがさっぱりとしてシワが少なく、

断端部に沿った装着ができているように見える。が、

7の冷蔵バッグモデルに比べ、装着の手間がかかる。

それに両サイドに犬の耳のような余計なものができてしまった。

これは包丁を使うときに嫌な存在になると思う。

この犬の耳を中に折り込むことができたが、

その分余計なシワが増えるし、シートの重なりが増え

断端部の繊細な動きを邪魔するかもしれない。

あまりよろしくない。

いわゆる瓶のラッピング方法を調べることで

フィットする装着ができるのか?

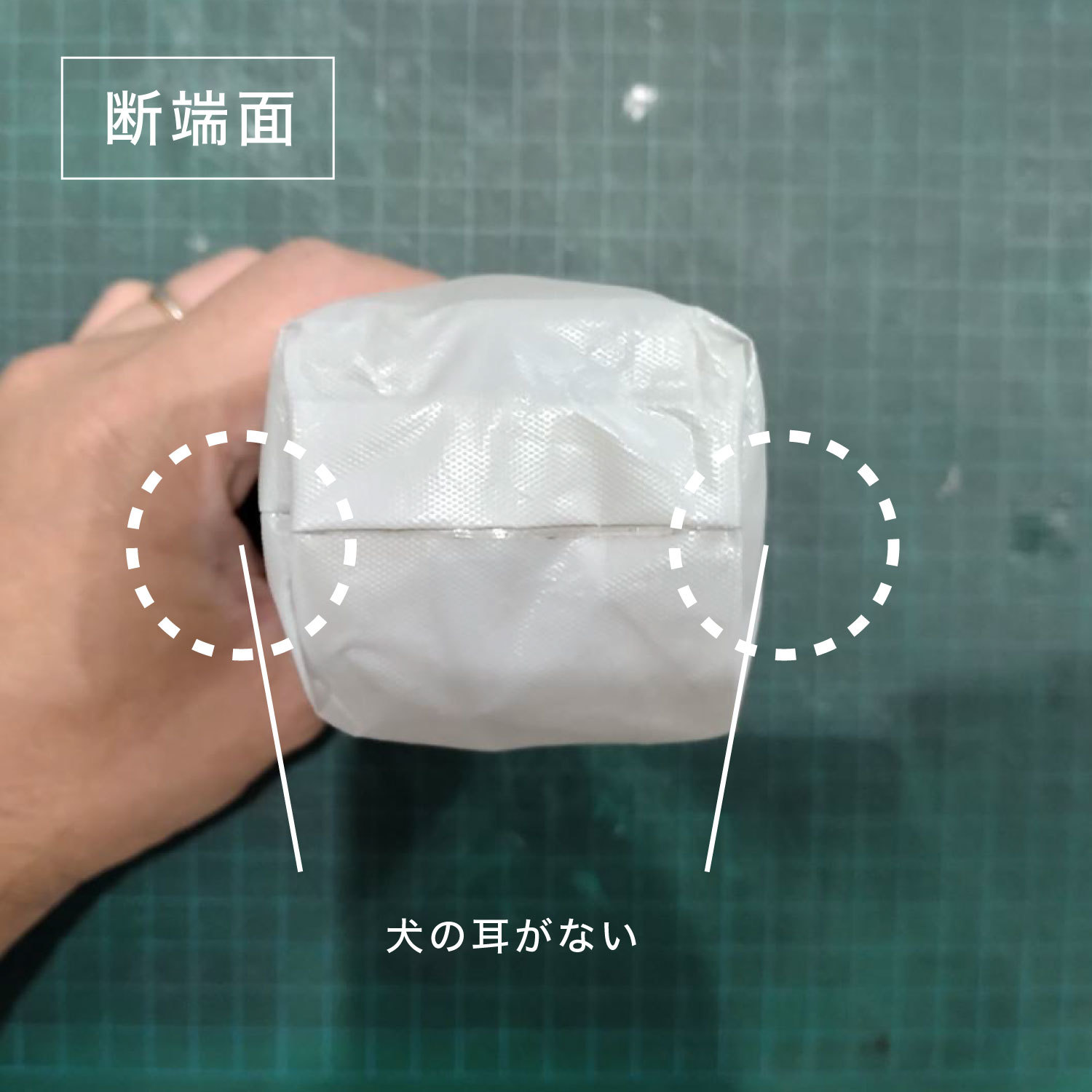

風呂敷モデル 包み方バリエーション

初回の動画と同じくシートを広げ、断端に見立てた

ペットボトルを中央に置き、

シートの右端、左端の順に中央に重ねる。

初回との違いは筒状になったシートを上部から二つ折りに

するのではなく、面ファスナーで巻き取るように動かし

断端部まで下ろすこと。

左右に出ている面ファスナーをそれぞれ

両側の面ファスナーに重ねて固定する。

この包み方バリエーションのポイント

手の先側と手の甲側のシートのシワが

初回よりもかなり減ったように思う。

犬の耳と名付けた箇所も綺麗になくなった。

また、使用後片付けの際はコンパクトにまとまる。

プロトタイプ9: 折り畳み傘収納袋モデル

昨夜はしとしと雨が降った。

帰宅途中、駅前でカバンから取り出した折りたたみの傘。

ふと手にした際に、気づいてしまった。

犬の耳がない綺麗な袋状。しかもナイロン製じゃんって。

理想の形がこんな近くにあるなんて。

くそーっ!! なぜ気づかなかった!

地面が濡れているのは僕の涙のせいかもしれません。

早速参考にしました。

折り畳み傘収納袋モデルのポイント

シートと両面テープで作った簡易的なもの。

だけど簡単に袋状になった。

課題であった犬の耳も、シワもかなり少ないものに。

装着がとてもシンプル。断端部をこの袋に入れるだけ。

袋の入り口付近に紐とコードストッパーをつければ

上腕(もしくは前腕)へのフィット感を

かなり高めることができると思う。

プロトタイプ4のブラッシュアップ版のようだ。

前腕の代わりにペットボトルを使っているが、

断端部はおそらく少し尖っていると思うので、

そのあたりのフィット感をどう高めるかについては

課題としておきたい。

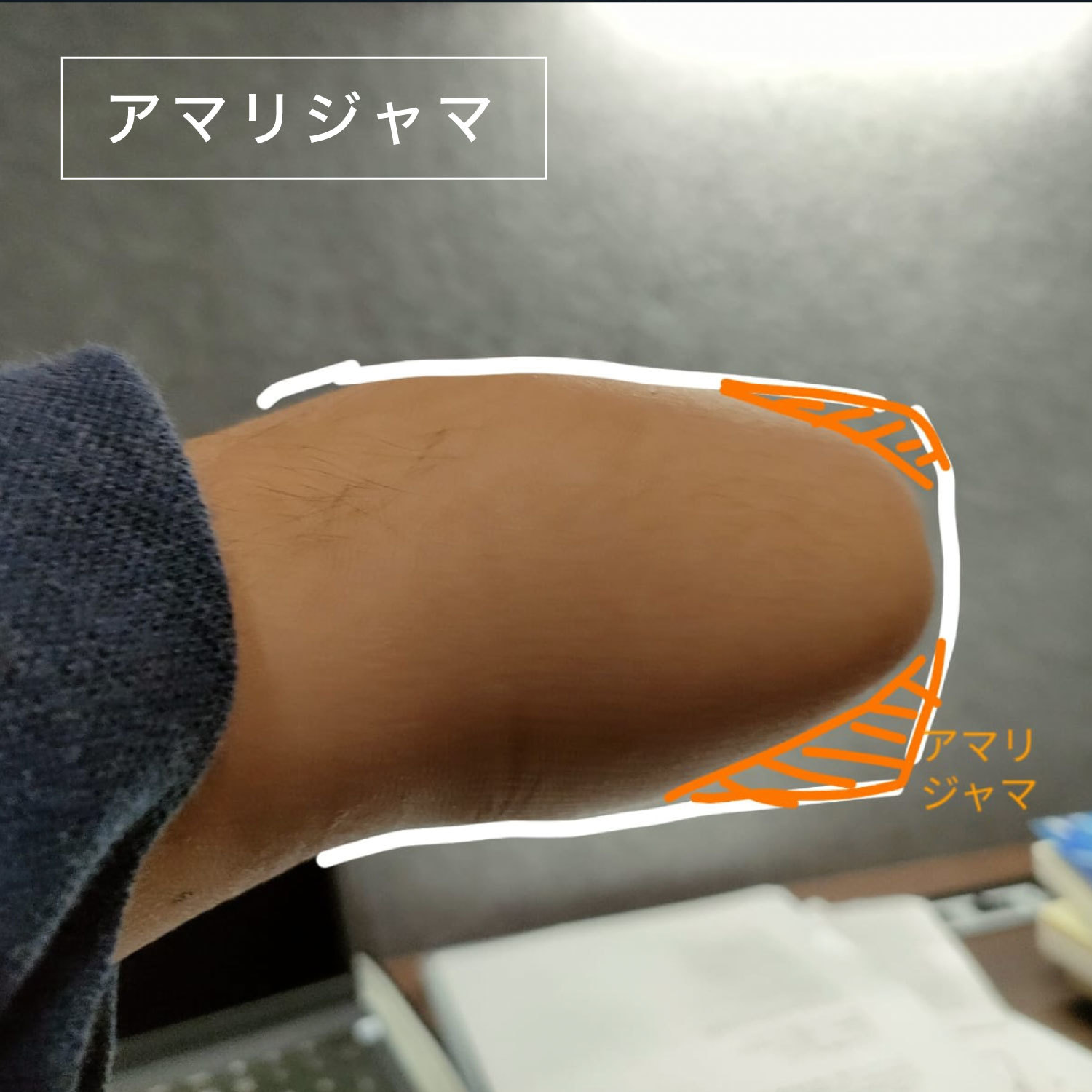

河辺さんからフィードバック 「アマリジャマ」

折り畳み傘収納袋モデルに対して。

「アマリジャマーーーーーーーっ!!」

RPGで出てくる全体攻撃魔法じゃなくて

「余りが邪魔」って意味ですね。

河辺さんから

「少しでも面倒くさいと結局使わなくなっちゃいますよね…

傘袋は結構ピンときました。ただ傘袋そのままだと、

袋が横から見ると割と長方形だから、

手先の丸みに沿わなくて余りがでちゃいますよね。

それが多分そこそこ邪魔そう…本当に手袋の指先くらい、

先(手先)の形にフィットしてほしいんですよね」

とフィードバック。

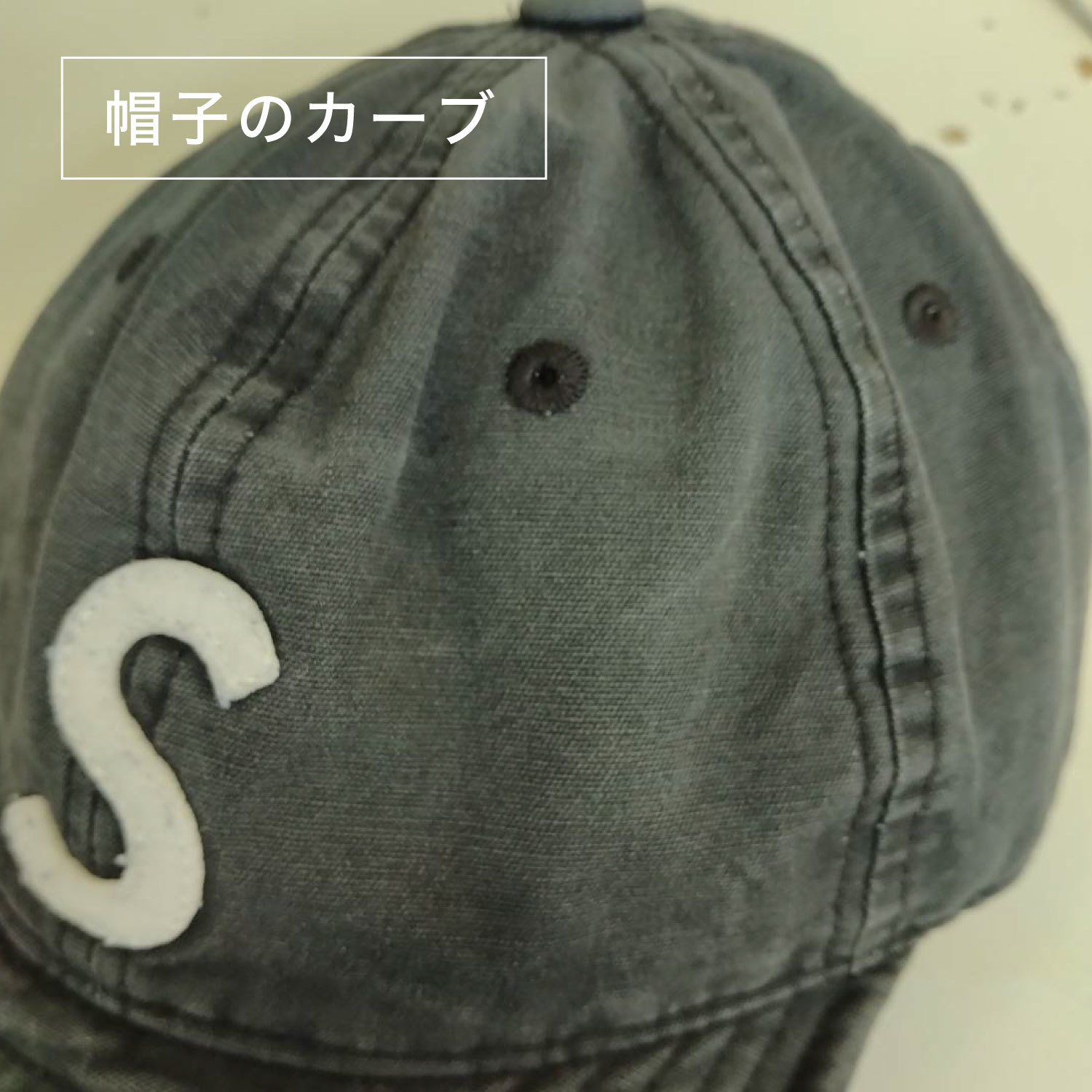

断端のカーブに添わせるアイデア:帽子

もう少し、断端のカーブに添わせる良い方法がないかと

思ったら、自分がかぶっていた帽子を見つけた。

もし型紙をおこすなら、野球帽の作り方を

調べてみてもいいかもしれない。

アイデアを探すときは、作業を始める前に

一旦自分の近くを見渡した方がいいなとあらためて。

灯台下暗し。折り畳み傘の袋の件とあわせて教訓だ。

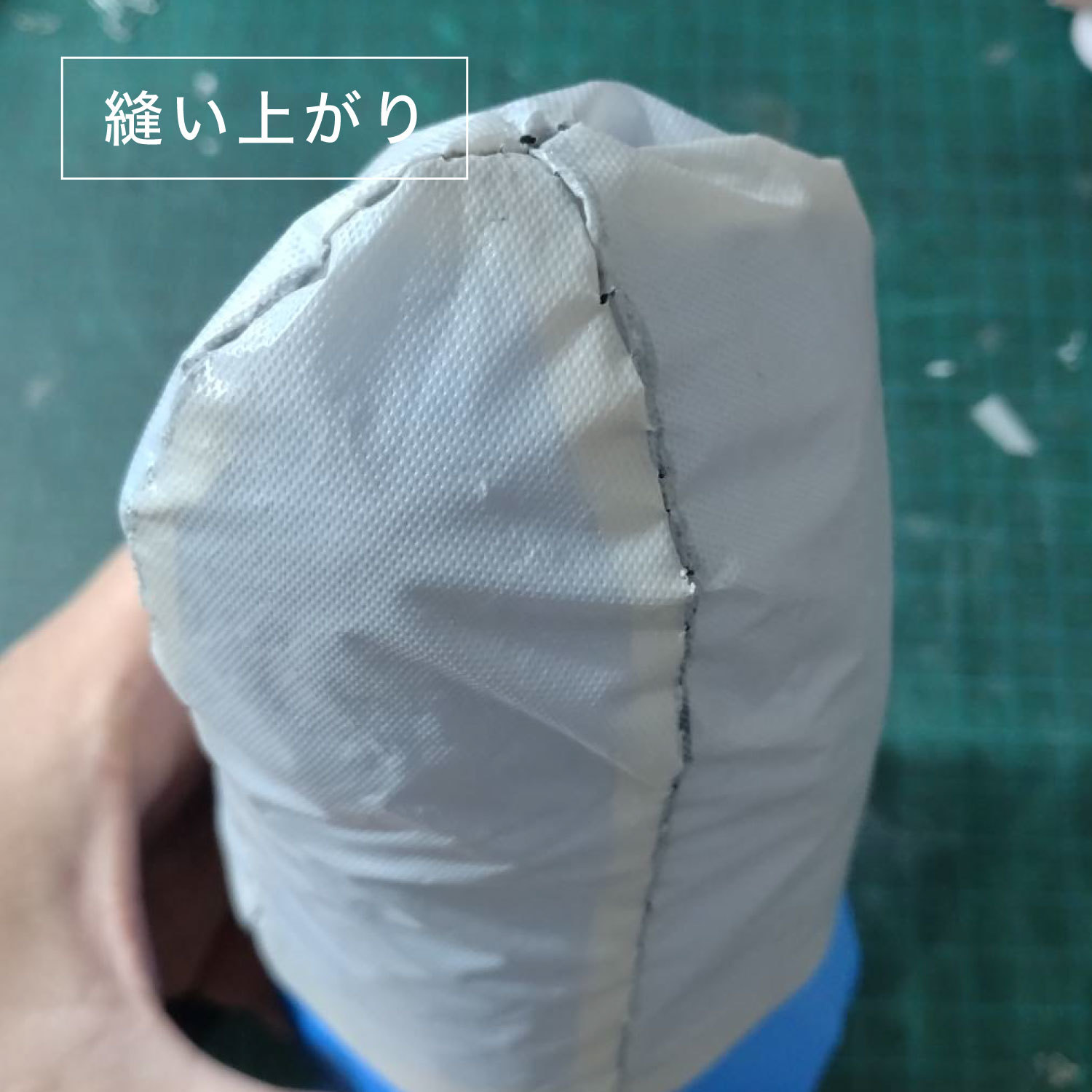

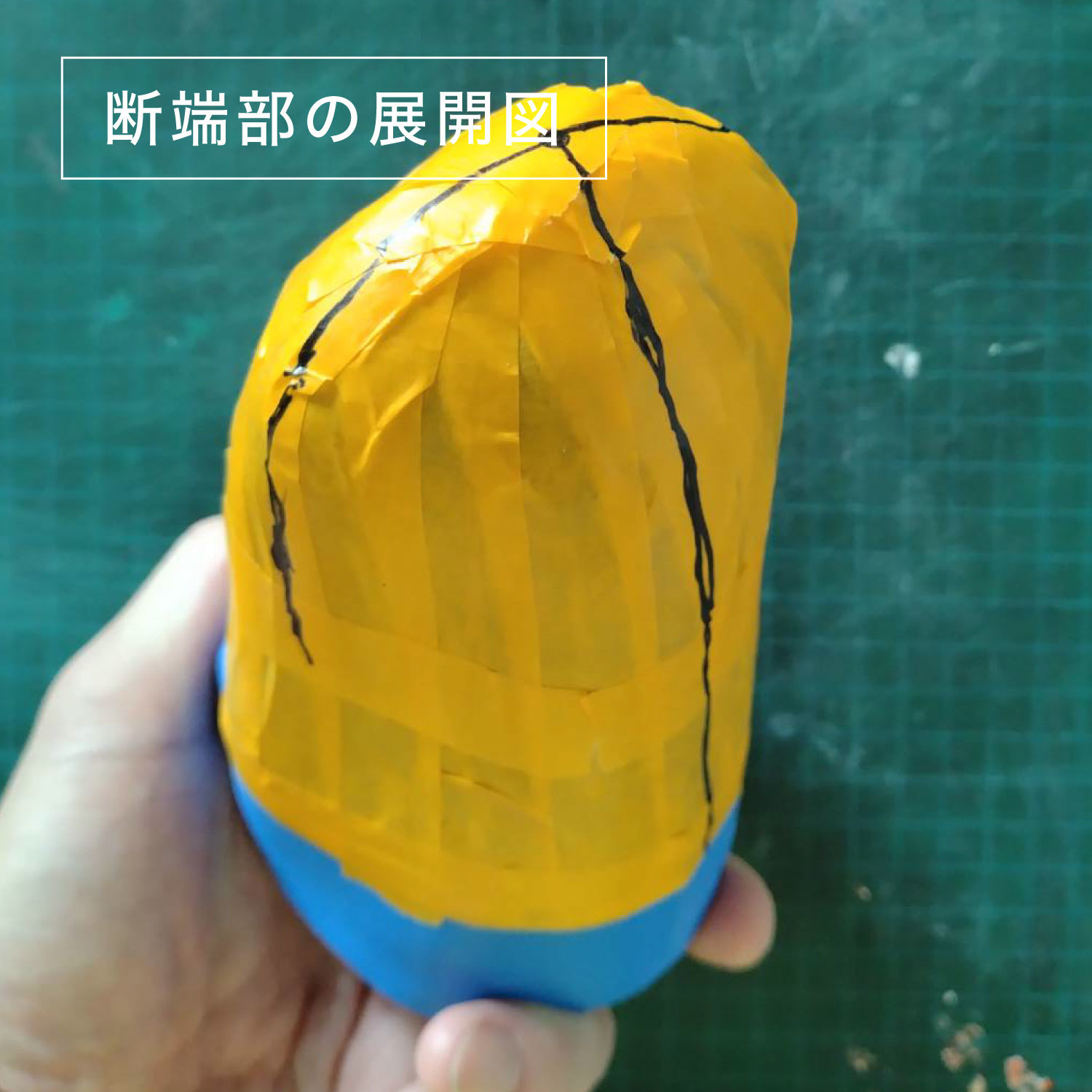

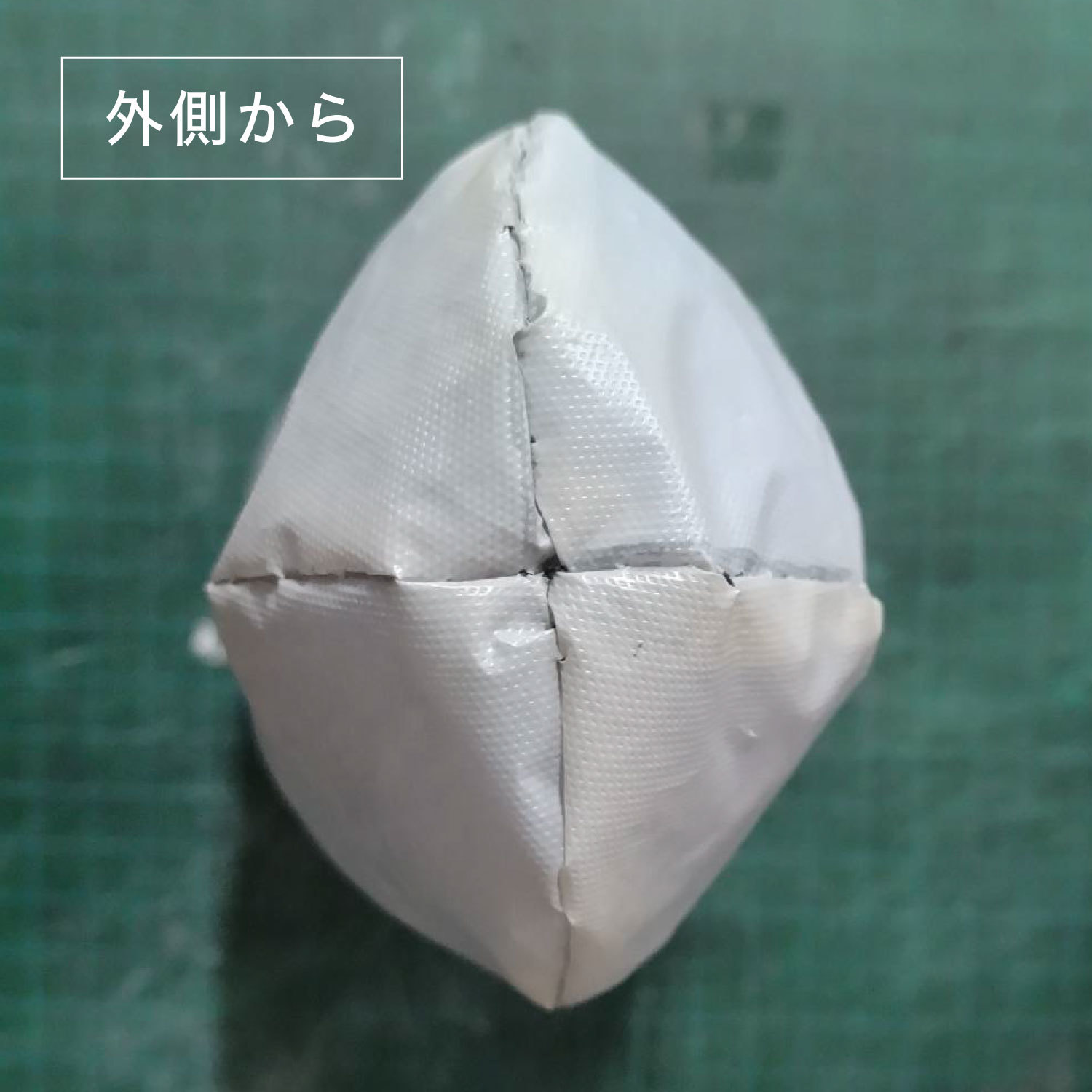

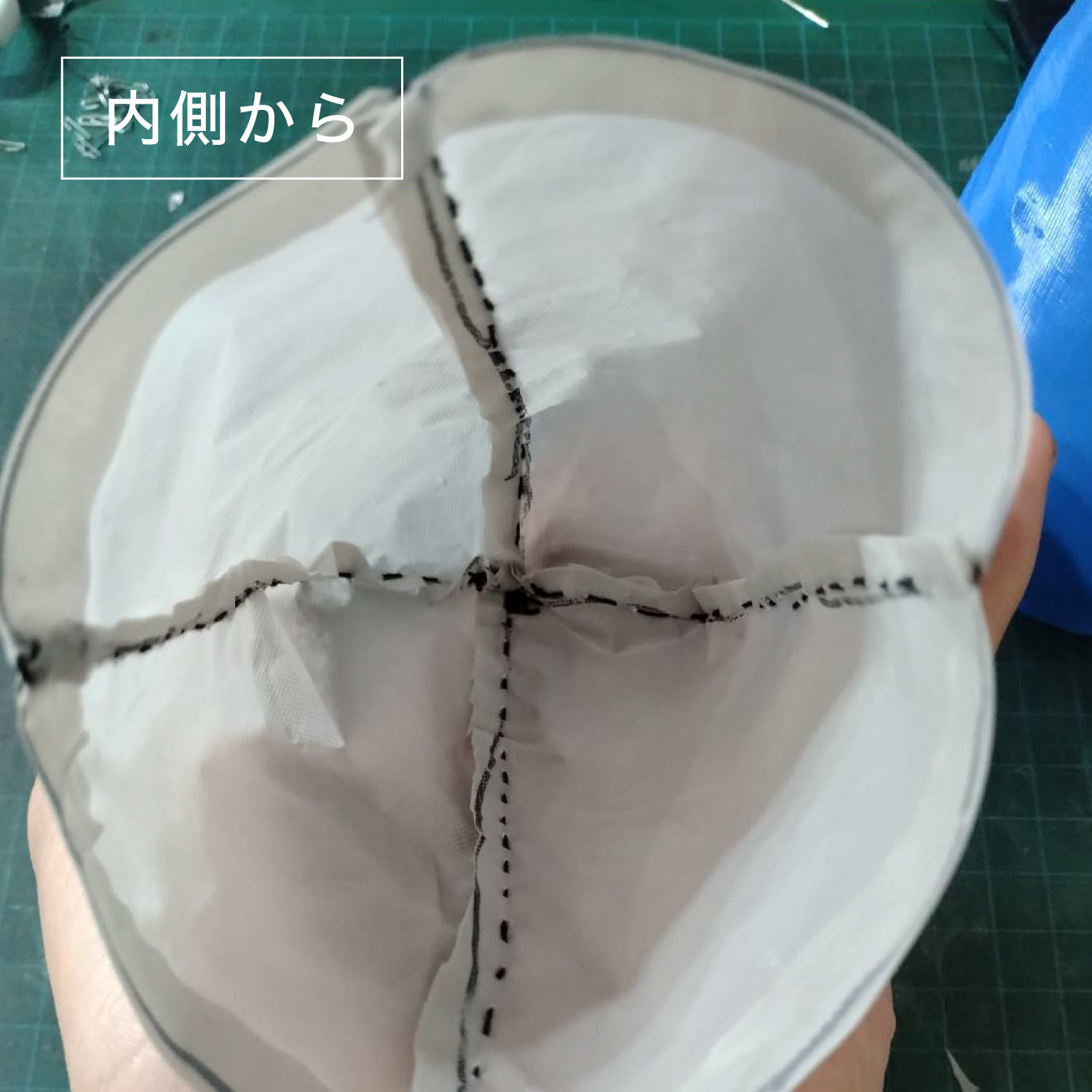

帽子の展開図を参考に折り畳み傘収納袋モデル

ケンちゃんの断端部をまた利用させてもらいプロトタイプづくり。

断端部にマスキングテープを貼り、カーブに添わせるため油性ペンで帽子のような展開図を描き込む。

花びらのようなパーツに切り分け、シートに描き写す。

シートから切り離した後は、縫い付けて完成。

針と糸を使った裁縫は、小学生の家庭科以来かもしれない。

不格好ながら、形になったか?

このやり方で河辺さんの希望に合致していそうか確認だ。

もしOKだったら、河辺さんの断端部をスキャンしてトライする価値はあるかも。

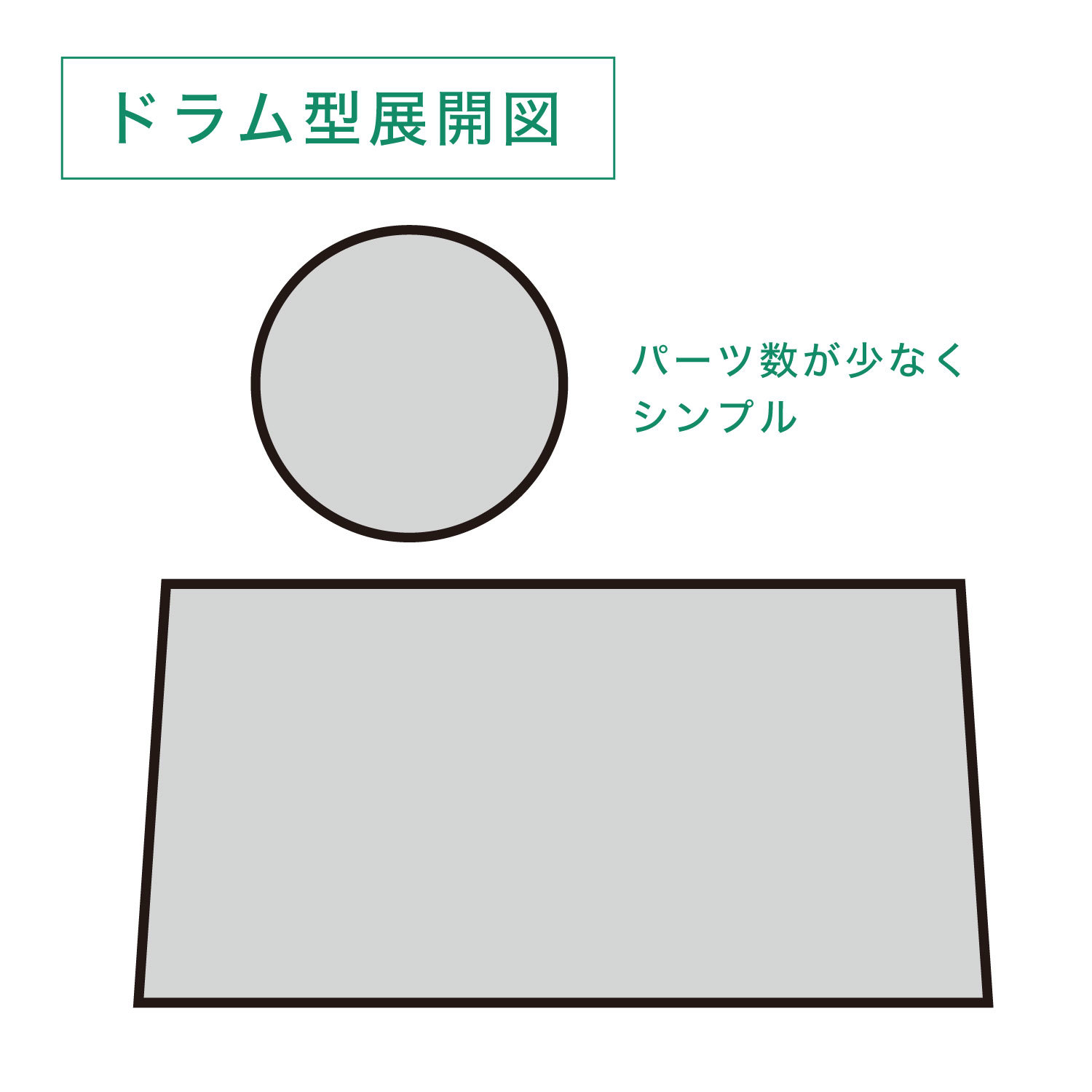

断端のカーブに添わせるアイデア:ドラムバッグ

ドラムバッグを肩にかけて部活に向かう高校生らしき集団。

通勤途中で見かけたので、1アイデアとして記録。

河辺さんの断端部にはマッチしないと思うけど。

断端部が平坦であれば、ドラムバッグ型の作り方もあり。

帽子型に比べ展開図がシンプルだし裁縫しやすい、

さらにサイズ調整も楽だよな。

思いがけない嬉しい広がり

このコンテストへ参加していることを、

息子が通う小学校の先生に話をした。

すると、こんな素敵なことが起こった。

11月頃から高学年生が工業製品の学習をすること、

また、中学年生が総合学習の時間に障害者についての

学習を始めるとのこと。

ものづくりの仕組みや流れ、障害者の方との

コミュニケーションや相互理解を目的に、

ゲストティーチャーとして参加してもらえないかと。

こんなワクワクすることってある???

お役にたつことができたら、最高に嬉しい!

ケンちゃんや河辺さん、それにファブリカリウムで

出会った仲間達も協力してくれるって!

ちょー嬉しい!!!!!

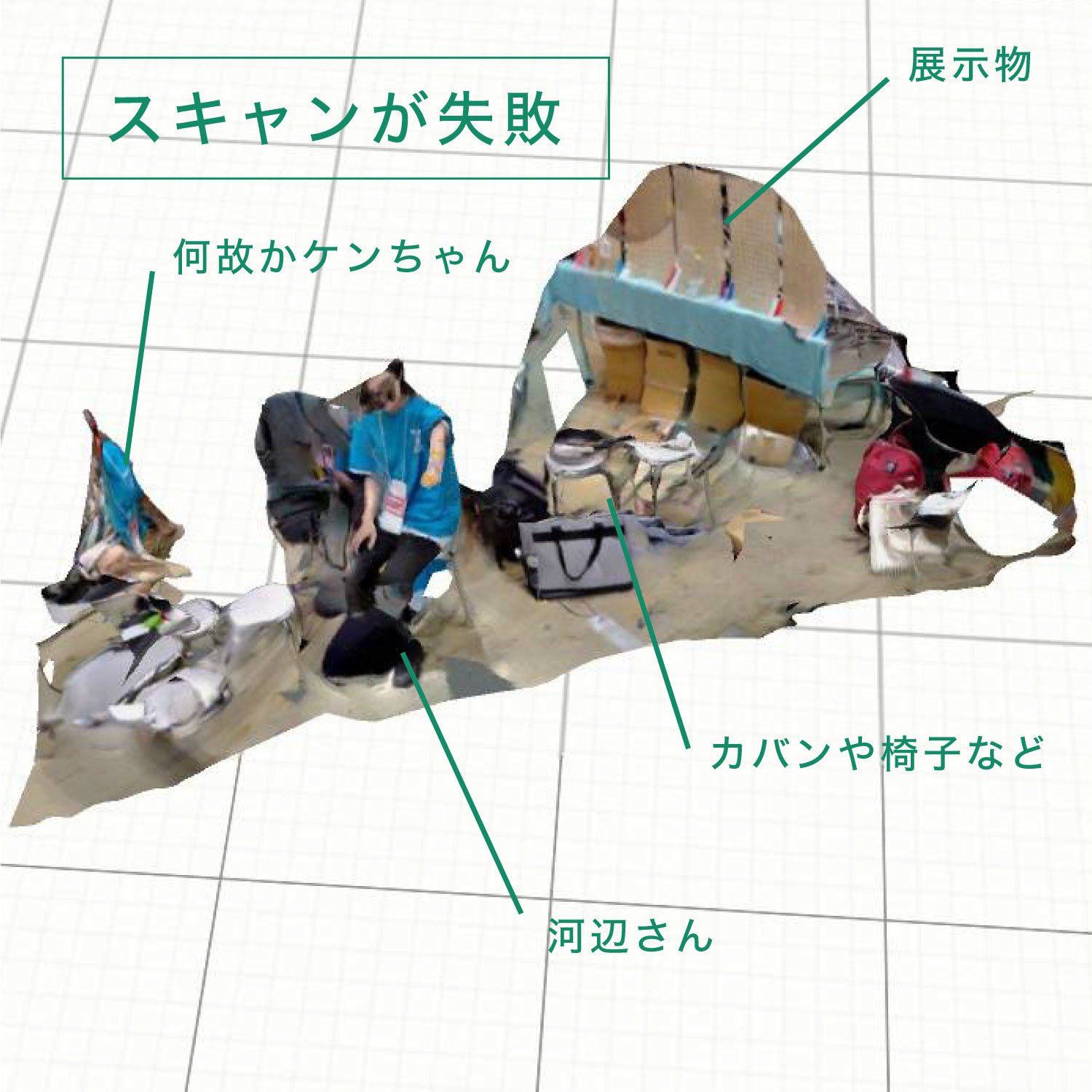

Maker Faire Toyko 2023

Maker Faire Toyko 2023に

ファブラボ品川さんがブースを出展。

FABRIKARIUM TOKYO 2023の特設展示を行うとのこと。

ケンちゃん、河辺さんとともに

FABRIKARIUMメンバーとしておそろいのTシャツを着て

ブースに立たせていただきました。

ケンちゃんモデル、河辺さんモデルを

これまでの途中経過をふくめ持ち込んだ。

会場では、老若男女

ものづくりの技術がある・ないに関わらず

たくさんの人とコミュニケーションできたことが

とても楽しかった。

ケンチャンモデルのバージョンアップ

第一弾は主に野菜用で自助具を作った。

第二弾はケンちゃんからのリクエストで

魚が快適に捌けるような自助具をつくりましょう。

となった。

ウロコが飛び散っても大丈夫なように、上腕まで

なにかしらカバーできるものがあればいいのかしら?

それにしても、ケンちゃんがめちゃくちゃトーク上手で

ほぼおまかせ状態だったことは内緒。。。

河辺さんモデル開発に向けて

会場で河辺さんの断端部のスキャンを試みた。

イベント会場は荷物が多く、

スキャンを行う環境としては良くなかった様子。

断端部以外もスキャンしてしまっていた。

後日、またタイミングをあわせて

トライしてみたい。

今回の自助具の開発で思うことがあり、

器具の開発と共に進めてみたいこととして、

スマホを使った3Dスキャン方法を

体系化して情報発信したい。

断端部(当該箇所)にフィットさせる

自助具を開発するには、

どうしても、サイズや形状など、

【当該箇所に関する情報】が必須。

その【当該箇所に関する情報】を取得する手段として、

【デジタル手法】を活かすことで

より多くの方が喜んでいただける世界を

作ることができるのではないかと。

2次選考会提出に間に合うか???

2次選考会に向けてギリギリ間に合うか???

この自助具にどうしても明るく、楽しい雰囲気を

プラスしたくて少し手直し。

長ったらしいネーミングも変更。

分かりやすく & 洒落っ気を少しだして

『NEKONOTE』と命名。

ようやく事務局へ自助具を郵送!

プレ原稿の完成はもう少し時間がかかりそう(涙)

とにかく進めていきます。

地元、呉市長浜の海。

穏やかな、いつもの海。

夕方に姉から送られて来た写真。

もうすぐ日が落ちるよ。

土曜日の夕方手前、家族のいないリビングで、ひとり受賞結果を聞いた。

4ヶ月トライしていた3Dプリント自助具デザインコンテスト 2023 で

最優秀賞をいただくことができた。

僕はこの受賞結果を最大限に活かしたい。

どんな風に活用し、

どんな風に広げていけばよいか。

いろんな人に相談したい。

一人じゃわからん。

受賞した喜びと共に、ズシッと感じるものがあった。

色々と考えてしまうと、動けなくなってしまうので、

とにかく、進めてみたいと思う。