作業療法士のいるファブラボ

東京都品川区でまちばのファブとして3年半運営してきた「アトファブ」を2018年4月に「ファブラボ品川」としてリローンチしました。

一番の特徴は「作業療法士のいるファブラボ」としたところで、ラボでの活動やものづくりが、老若男女、健康な人々、障害をもつ人々みんなにとっての「より良い、たのしいくらし」の一部と意味付けられるよう、作業療法の<作業>の見方*で参加者同士が関わり合える事を支えていきます。

(画像はMakerFaireTokyo2018 出展時のもの)

* 個人因子や環境に注目して、幸福度の高い作業を適切に行うことが健康につながると考えるのは作業療法の基本とされています。

コンスタントなワークショップ運営

ファブラボ品川では普段から週に2~3回のワークショップを定期的に開催しています。

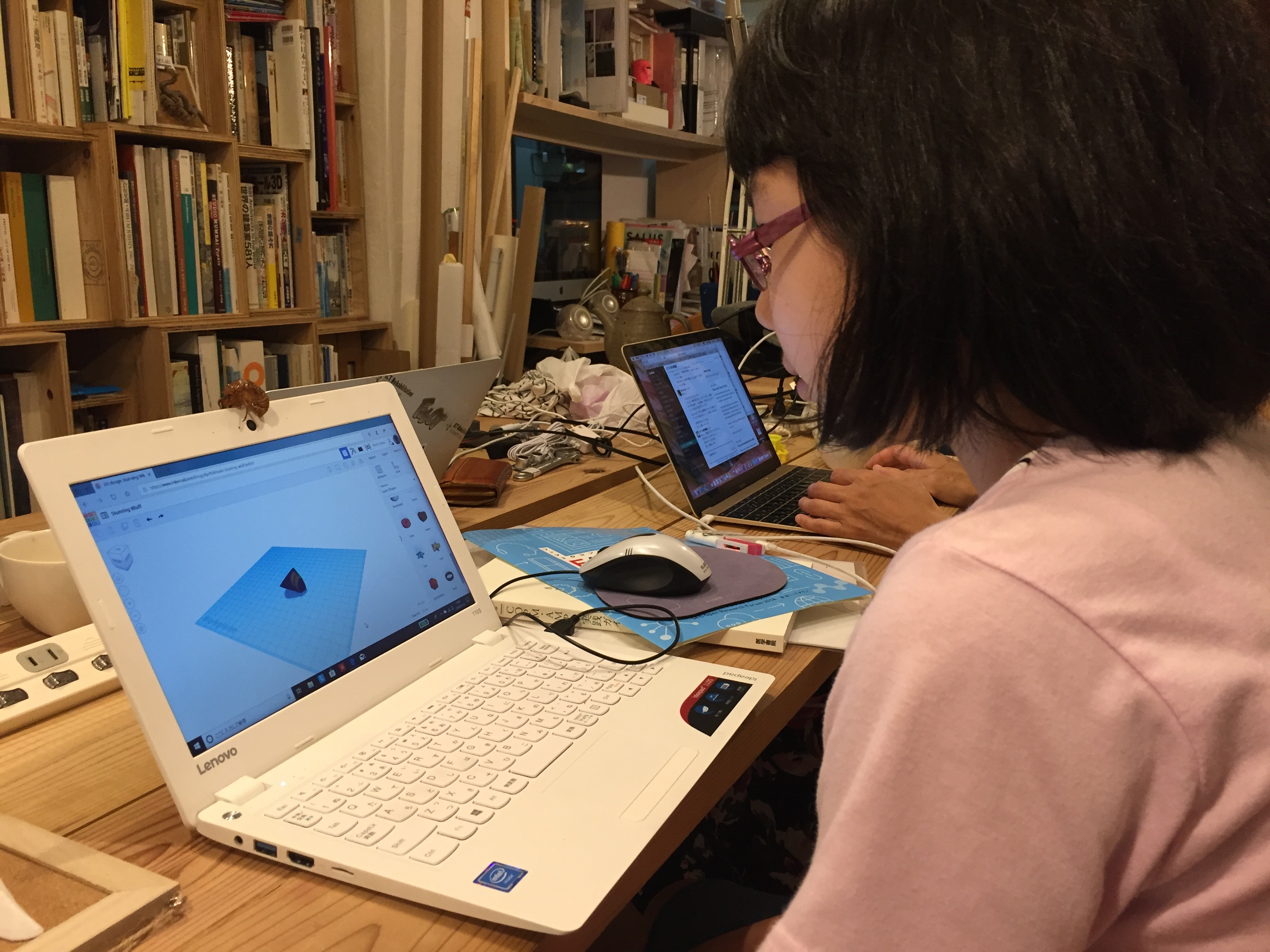

中でも3Dプリンティング関連には特に力を入れています。ディレクターの林によるオンラインセミナーも始まっており、第一クール全10回が終了したところです。

ワークショップタイトルを下記に例示しますが、これらに加え、定期的に

・CreativeCommons 勉強会

・Fabble の使い方ワークショップ

を開催しています。

過去開催のイベント(Peatix の過去のイベント一覧ページ)

ワークショップの例

・セラピスト向け自助具製作ワークショップ

・3Dスキャナを使ってみよう

・3Dプリントー様々なフィラメントを試してみよう

・micro:bit を使ってみよう

・MESH を使って自助具をつくる

・折り紙に親しむ

・レーザー加工機でつくった織り機で機織りを楽しもう

・レーザー加工機で好きなバッジをつくろう

・3Dプリンタでクッキー型をつくってみよう

・自作したクッキー型で焼いたクッキーを食べよう

・プラ板アクセサリー作り

・FabOT International Meetup (海外の療法士たちとの会合)

・Fab Life 指標検討会

・オープンストリートマップでAEDマップをつくろう

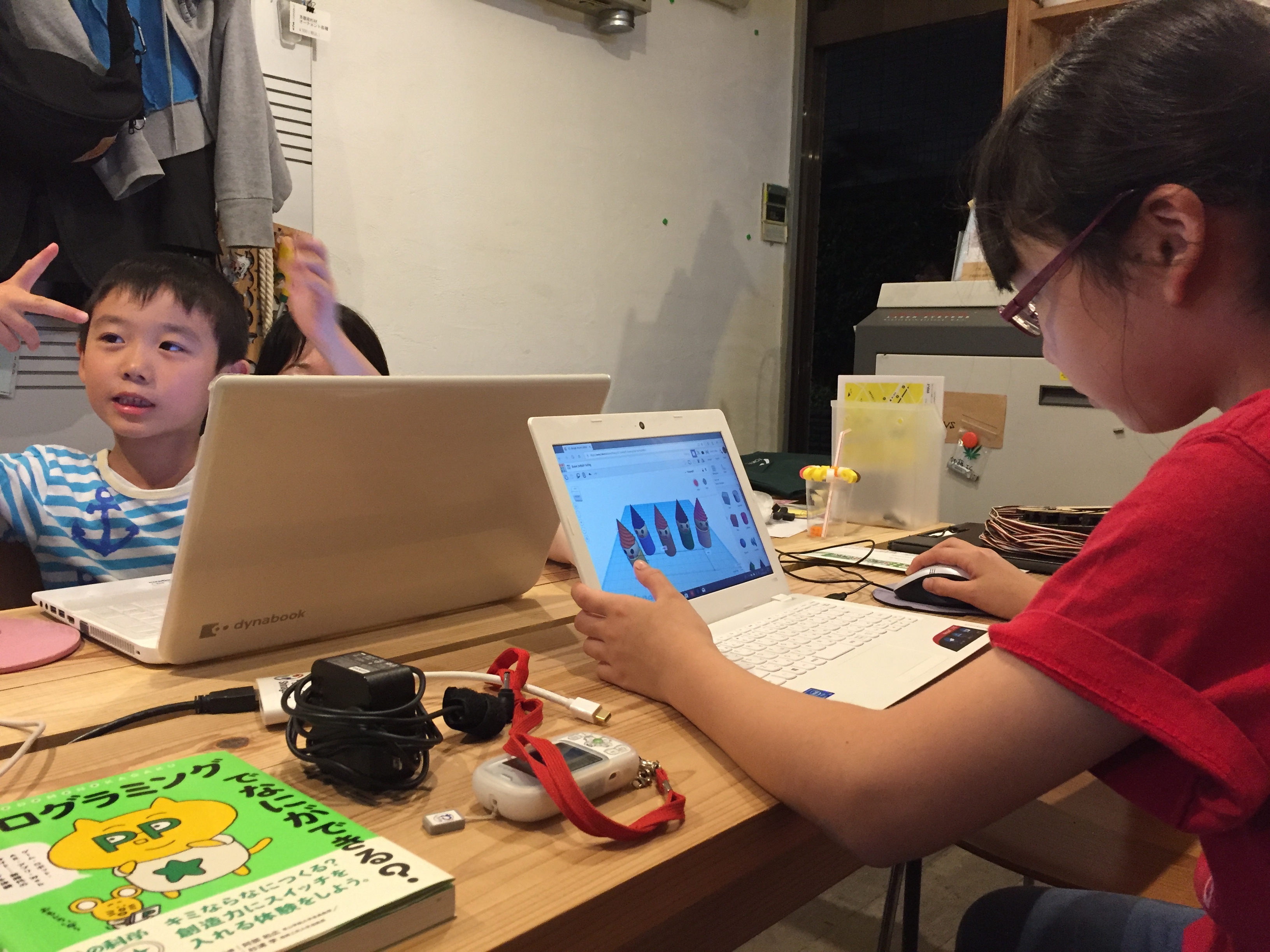

多様な参加者

ファブラボ品川には様々な方々がお越しになります。

年齢でみると就学前の幼児から、還暦をすぎ退職され、新たな人生を歩まれている方まで。

健常者から障害者、それを支えるセラピストまで。

なかには毎週のように電動車いすで駆けつけてくれる会員もいらっしゃいます。

この方は出席率が高いこともあり、スキルの向上が著しいのですが、一番うれしいことはマインドセットが変わってきたことだと思います。参加者の例

・未就学児(と親御さん)

・学生(小学生〜大学生)・障害者

・療法士

・医師

・介護士

・デザイナー

・経営者

・政治家

・行政担当者

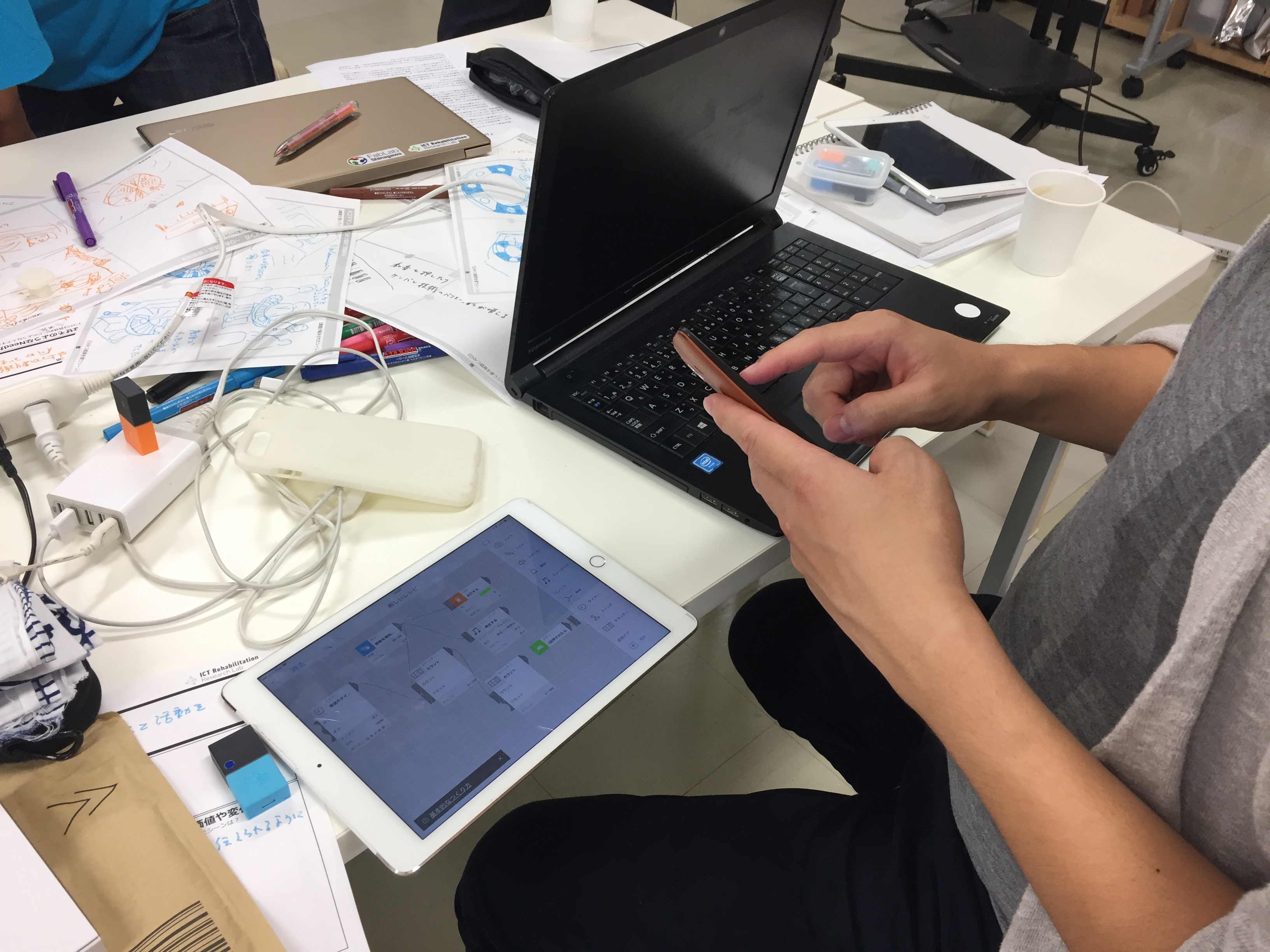

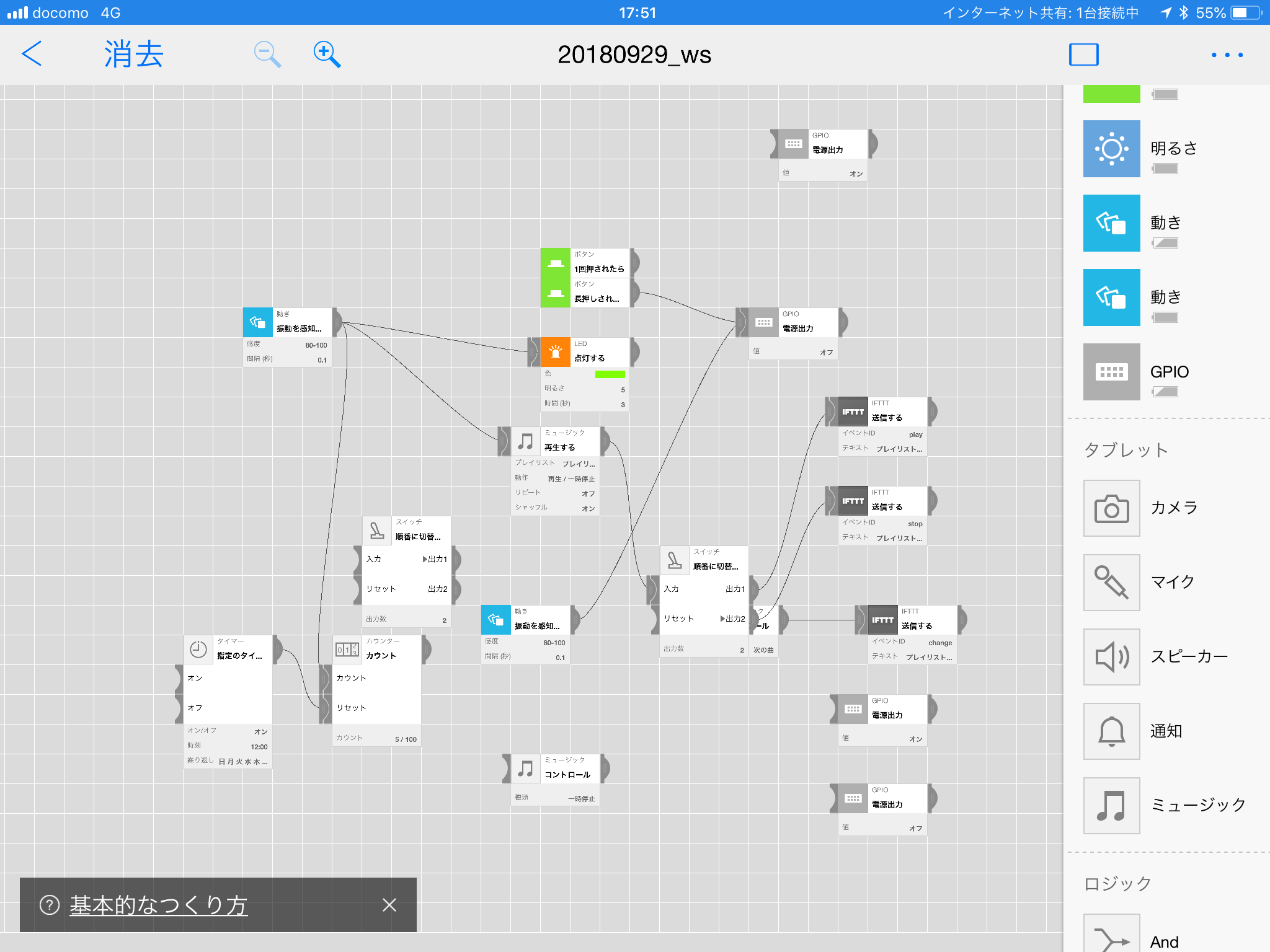

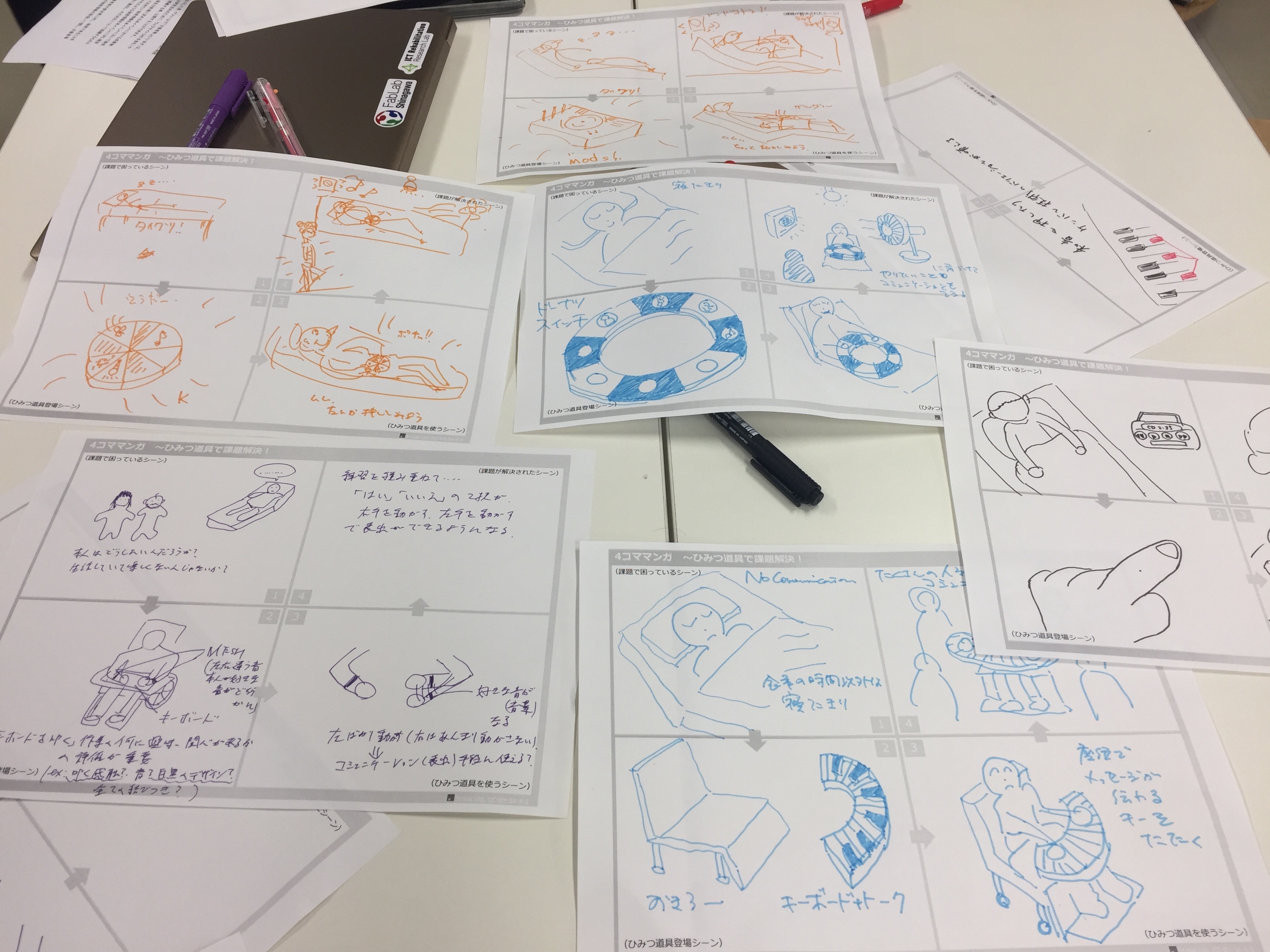

MESHを活用したワークショップ

MESHをテーマにしたワークショップを複数回開催し、世代や生活スタイルを超えて楽しみ方や活用法をさぐりました。

応募期間中の9/29には後述の通り、ICTリハビリテーション研究会、おおたファブと共催で福祉・介護領域をテーマとしたミニメイカソンを開催し、MESHを活用したソリューションを開発、現場での検証をはじめています。

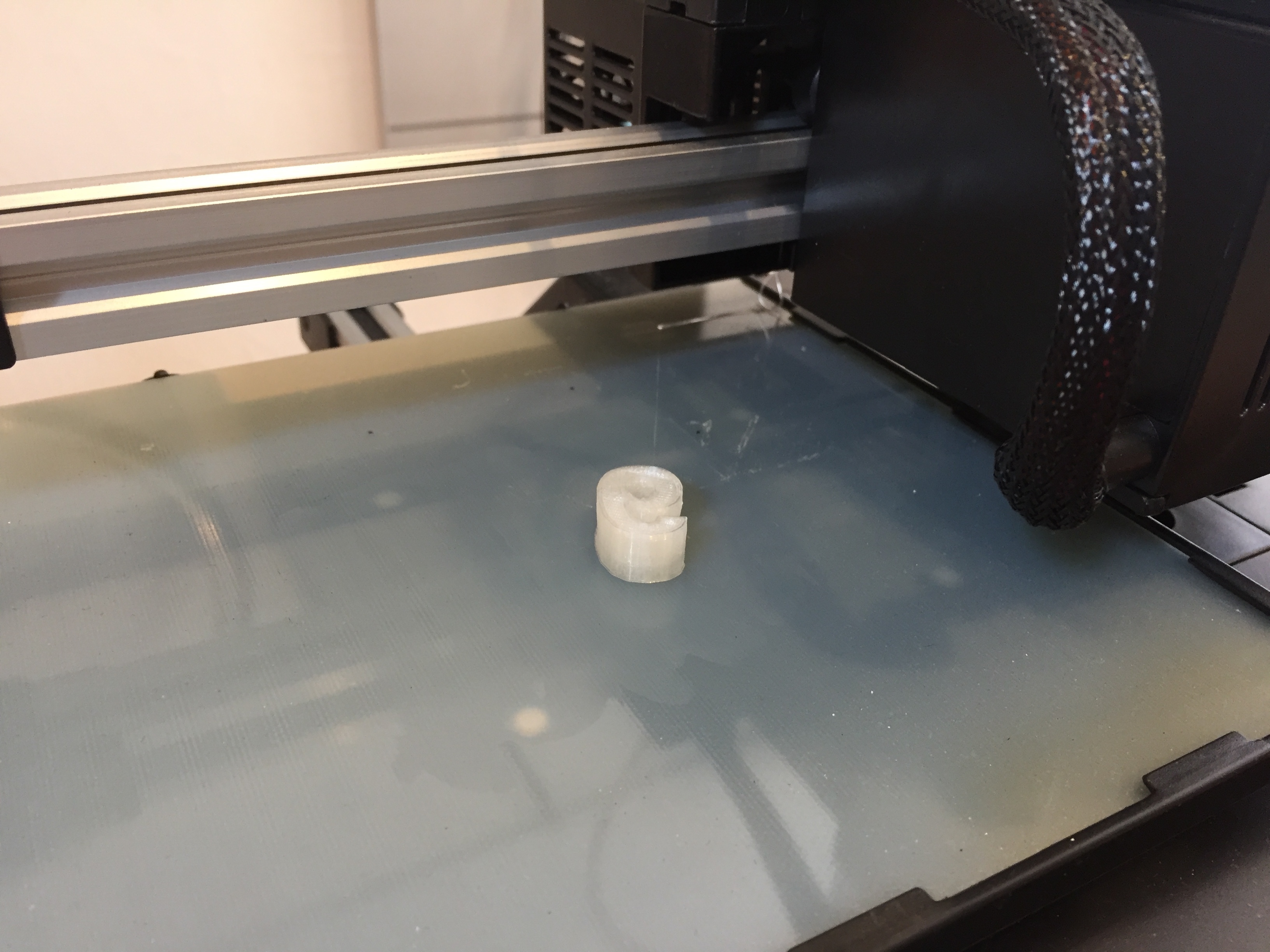

素材を知るワークショップの開催

個人ではなかなか揃えきれない3Dプリンタのフィラメントをたくさんの種類用意し、材料ごとの特質などについて試しに出力しながら体験するワークショップを開催しています。

素材を知る・体験することはものづくりの気づきにもつながります。

ユニチカ社からご提供いただいている感温性フィラメントも大きな興味をもって活用されています。

今年のコンテスト応募案では継続的にユーザーテストを進めており、コンテスト応募終了後も検証を進めています。

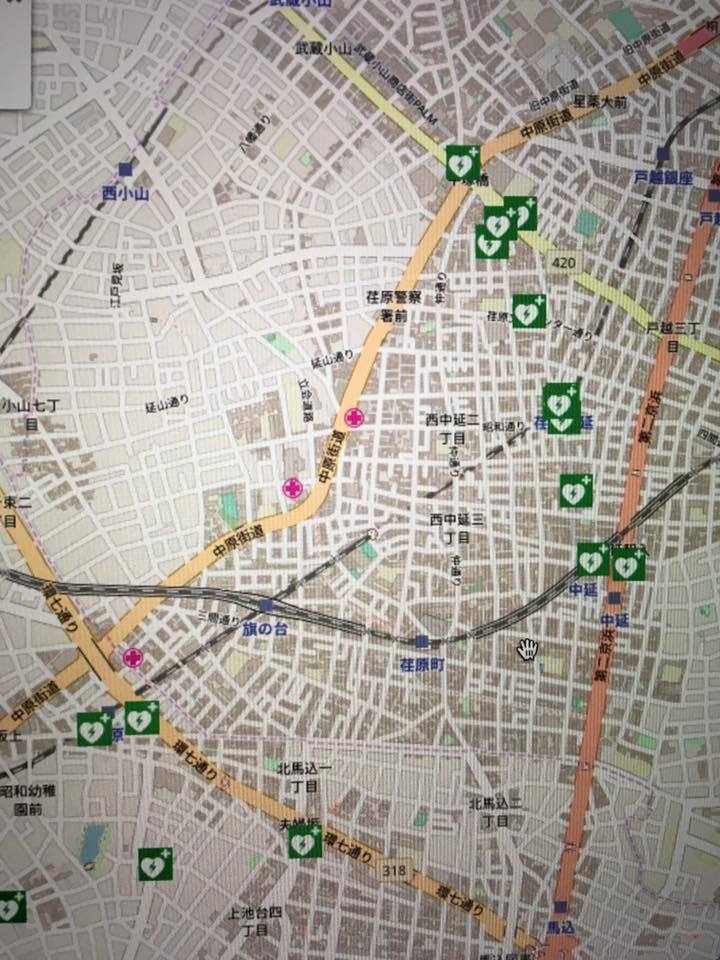

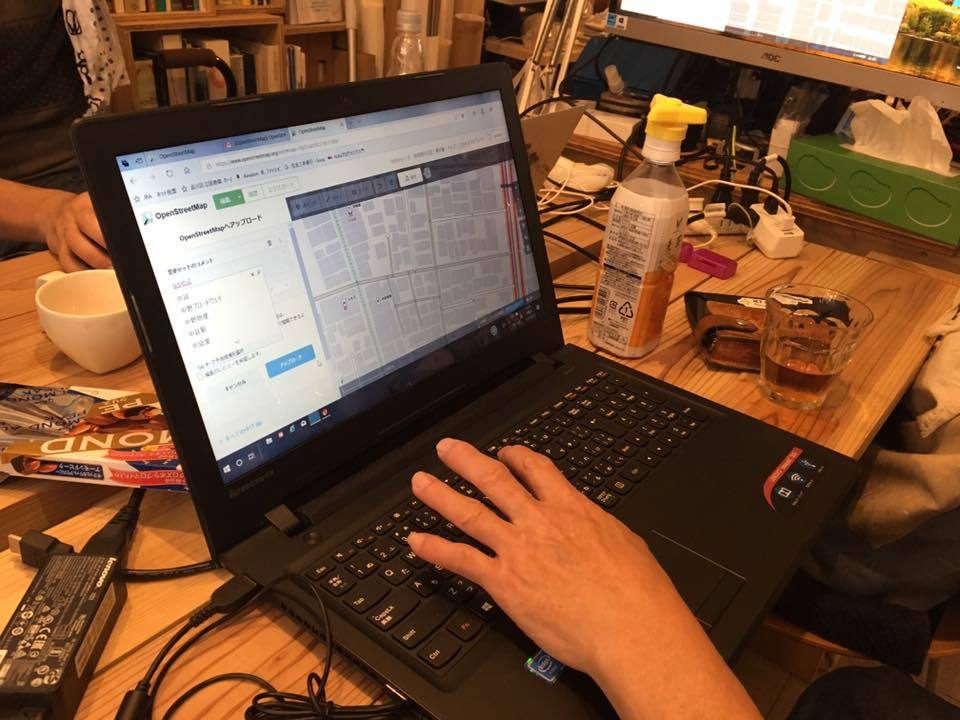

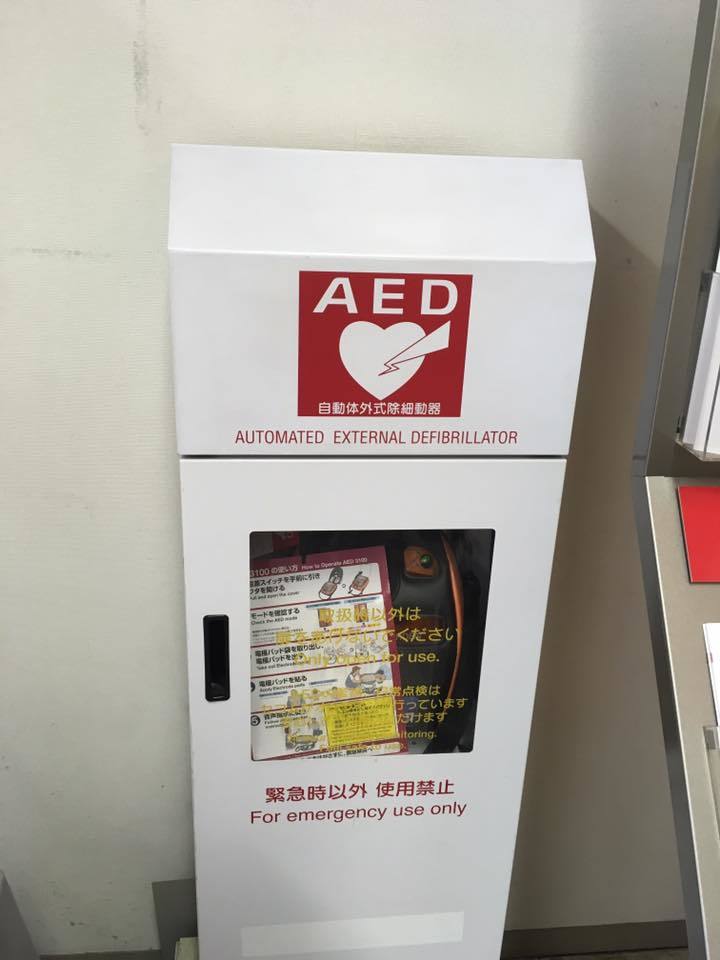

地域を知る・地域の人の緊急時に役立つワークショップの開催

「オープンストリートマップでAEDマップを作ろう」では、

実際に障害を持った今野さんを含めた参加者と共に、街を歩き、

- AEDのある場所の確認

- 実際に使える曜日と時間の確認

- オープンストリートマップに情報を入力

- 専用Appにて地域の「使えるAEDマップ」を作成

を実施しました。

ケアの文脈と、ローカルで繋がる活動の融合を目指しています。

つくる場所の多様化をサポート

ファブラボ品川ではラボでの機器利用に加えて、ご自宅などに機器を揃えるお手伝いもしています。

機器の低価格化の流れもあり、会員の3Dプリンタ所持率が飛躍的にあがりました。

ラボでオススメする初心者向けの3Dプリンタについてはリモートでのサポートサービスも提供しており、ご好評いただいています。

どうしても対応できない場合は機器をラボに持ち込んでいただいて相談にのっています。

ご自宅で3Dプリントがうまくいかなかった方がラボに機器を持ち込まれ、3Dモデルのスライスや機器の設定など改めてお伝えしました。機器には特に問題がなかったようで安心の図。

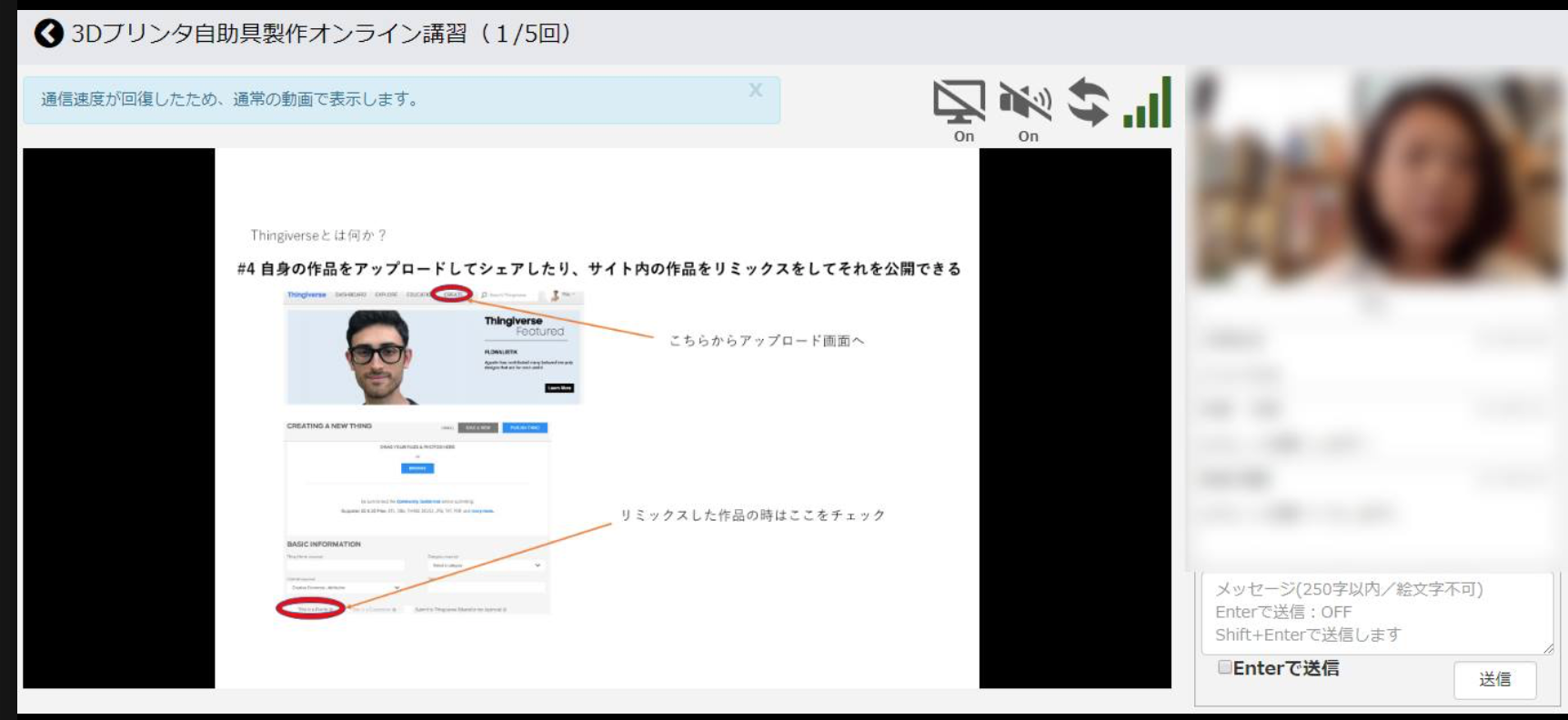

オンライン講座の提供も

ディレクターの林がホスト役となり、3Dモデリング、3Dプリントの基礎からオープンソースコミュニティの意義まで網羅する講座をオンラインコンテンツとしてご提供しています。

3Dプリンタ自助具製作オンラインセミナーは、「一般財団法人たんぽぽの家」と協働で、障害者就労支援事業所向けにも提供しています。

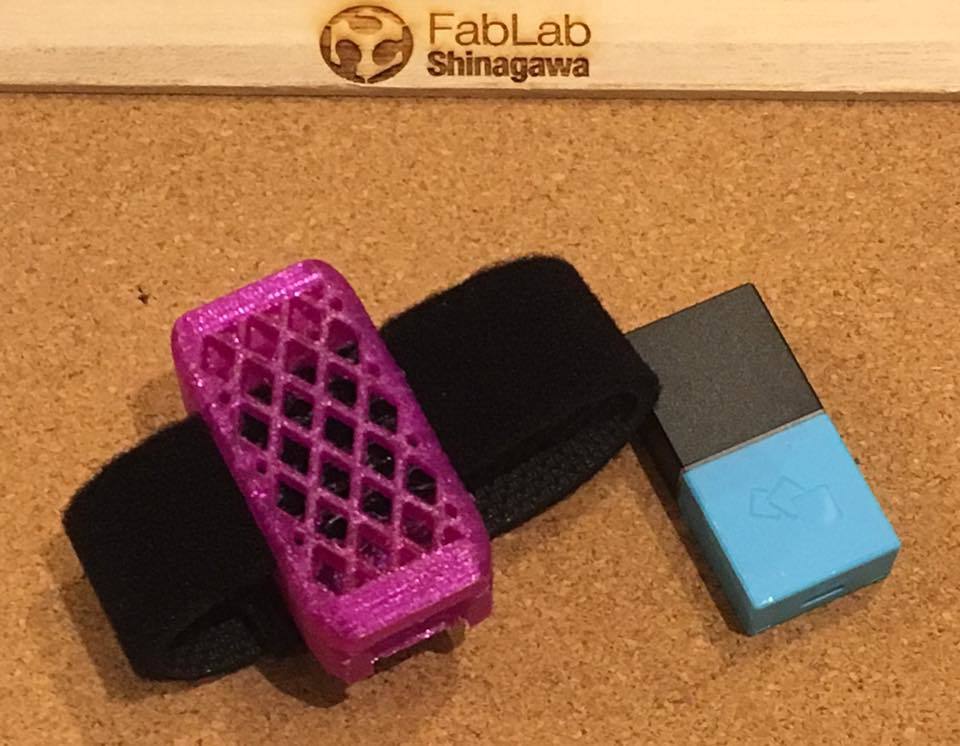

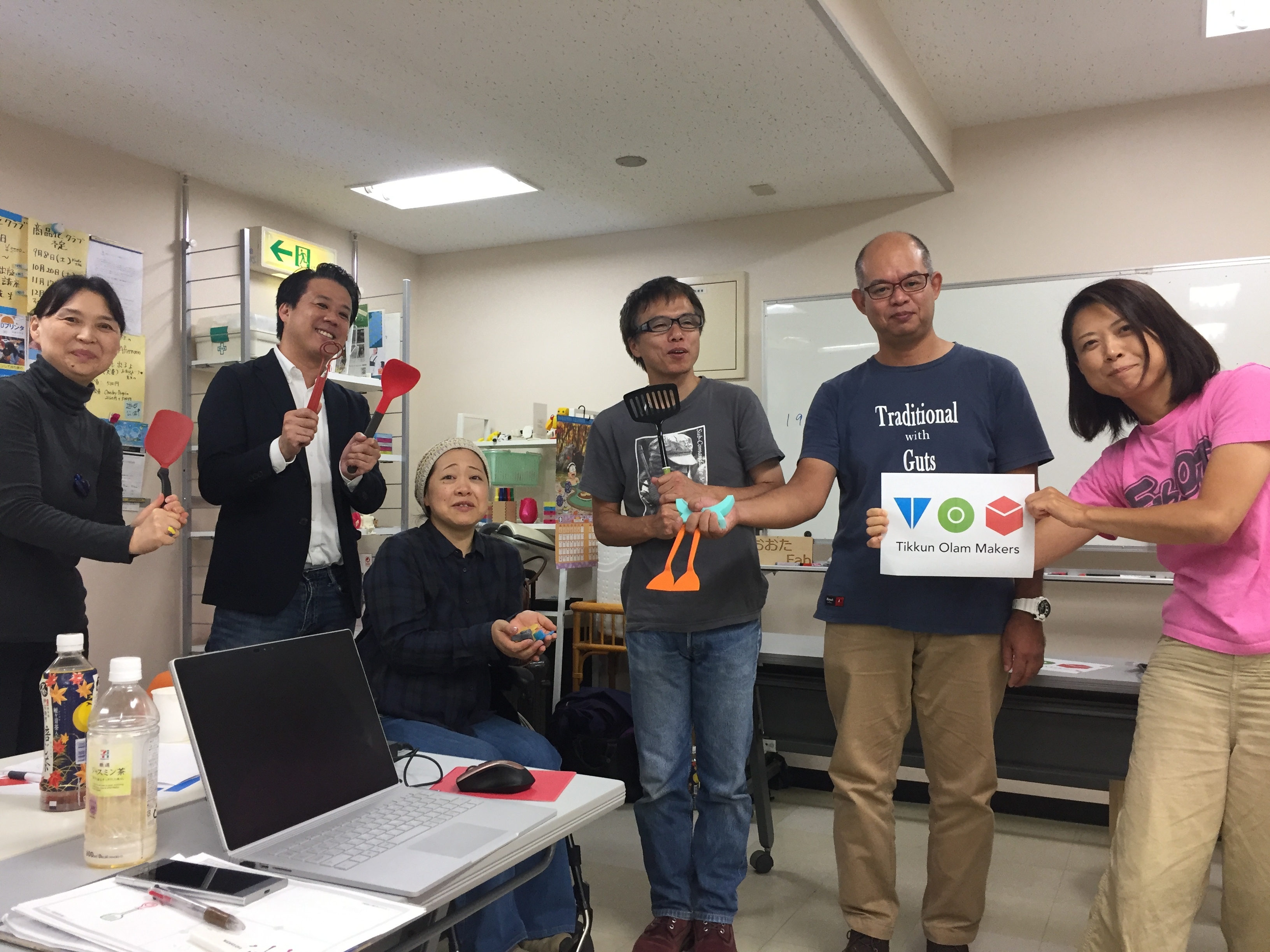

ミニメイカソンの開催(他団体と共催)

一般社団法人ICTリハビリテーション研究会、おおたファブと共催でミニメイカソンを開催し、課題の取り組みに3Dプリント技術やMESHを活用しました。

このミニメイカソンからは料理の際に活躍する自助具2種のほか、寝たきりの障害者向けの介助アイテムが生まれました。

このメイカソンの成果物からもコンテストに応募しています。

また、イベントでの成果は眠らせることなく、実際に試用する機会を別途設け検証を進めた上で、オープンソースのプロダクトとしてリリースする準備を進めています。

コンテストの応募サポート

ファブラボ品川ではコンテストの時期を問わず、オープンソースの考え方を理解する上で重要な概念となる CreativeCommons への理解やCCを有効に活用したプラットフォームのひとつ、Fabble の使い方をより多くの方に知らしめるべく講習会を開催しています。

この時期も Fabble の使い方講習会をはじめ、提出間際にはFab 3D Contest に応募しよう!のタイトルでワークショップを開催しました。

応募はできなかったけれど

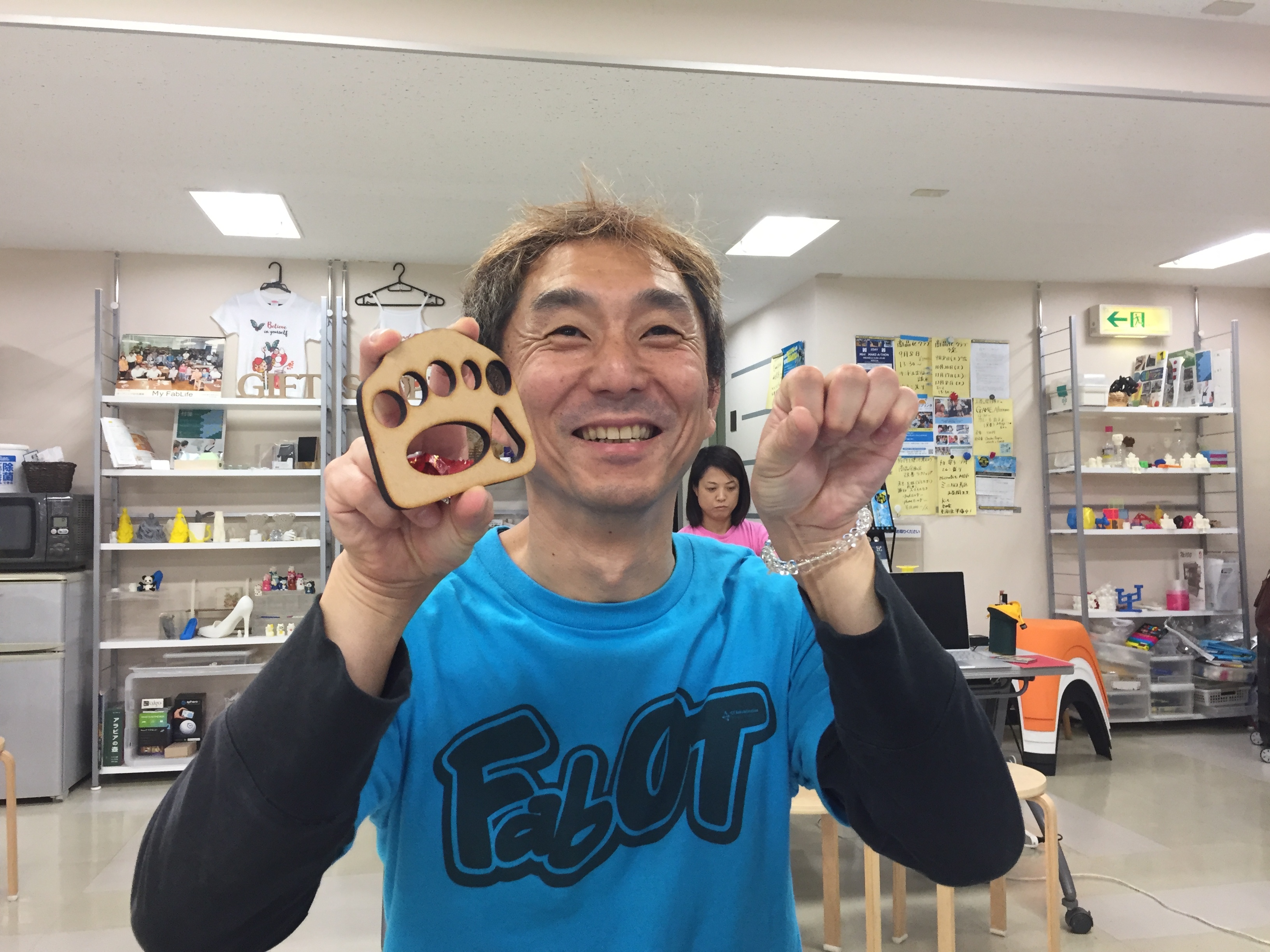

残念ながら応募に至らなかったもののファブラボ品川でものづくりに取り組まれた方々の様子を一部ご紹介します。

今年も頑張って色々とつくっています

昨年アトファブから応募して受賞した小学生、今年も頑張っていました。

時間切れになってしまいましたが、来年以降の復帰に意欲をもやしています。

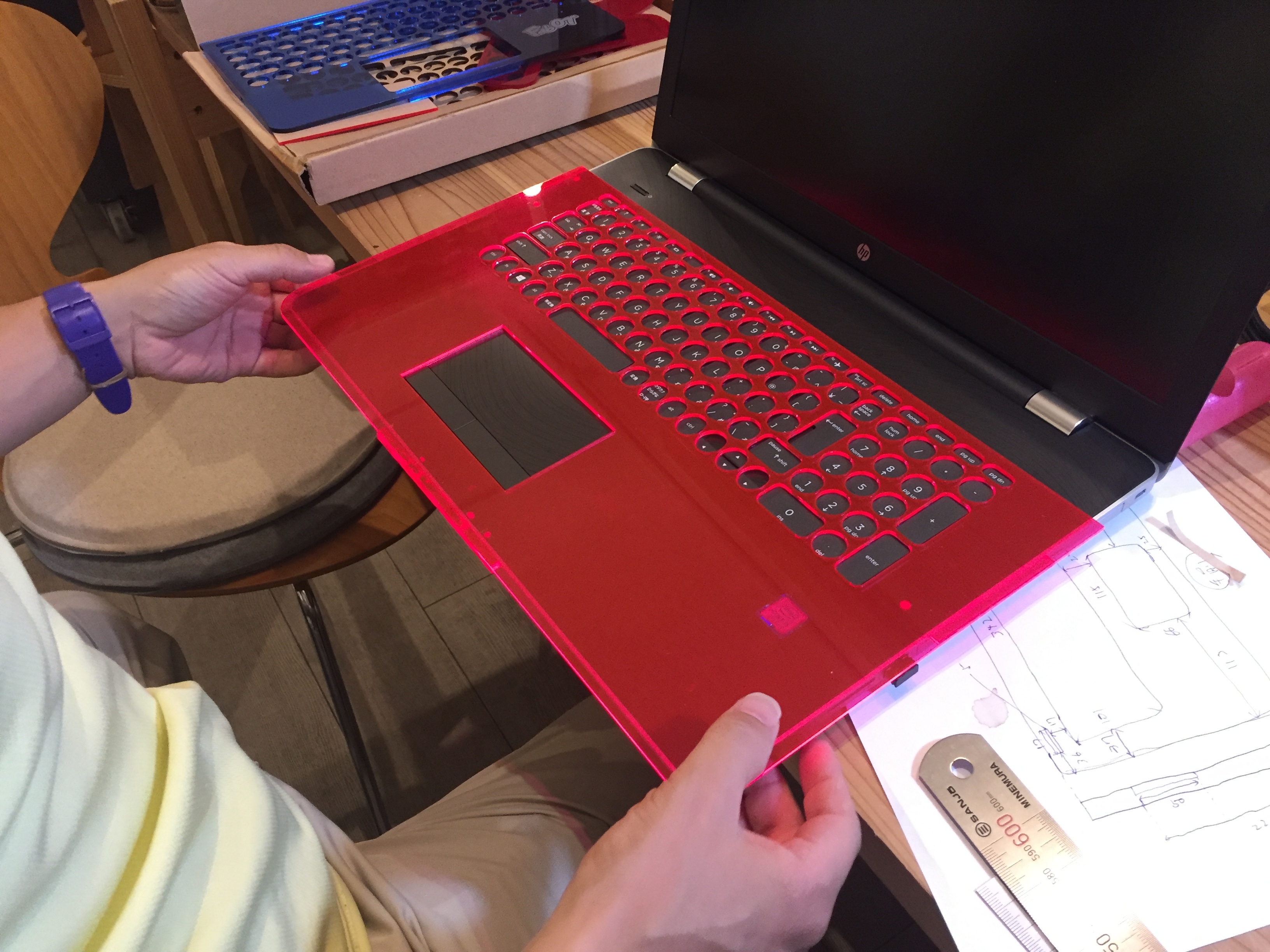

キーガードの作成

自助具のひとつとしてキーガードというジャンルがあります。

上肢の麻痺でキーを打つことに支障をきたす場合、キーガードを取り付けて誤入力を防ぐためのものです。

通常の器具として購入すると20,000円前後するものが多いようですが、デジタルファブリケーションのスキルで個別の機器にあったものが比較的安価に手に入れられます。

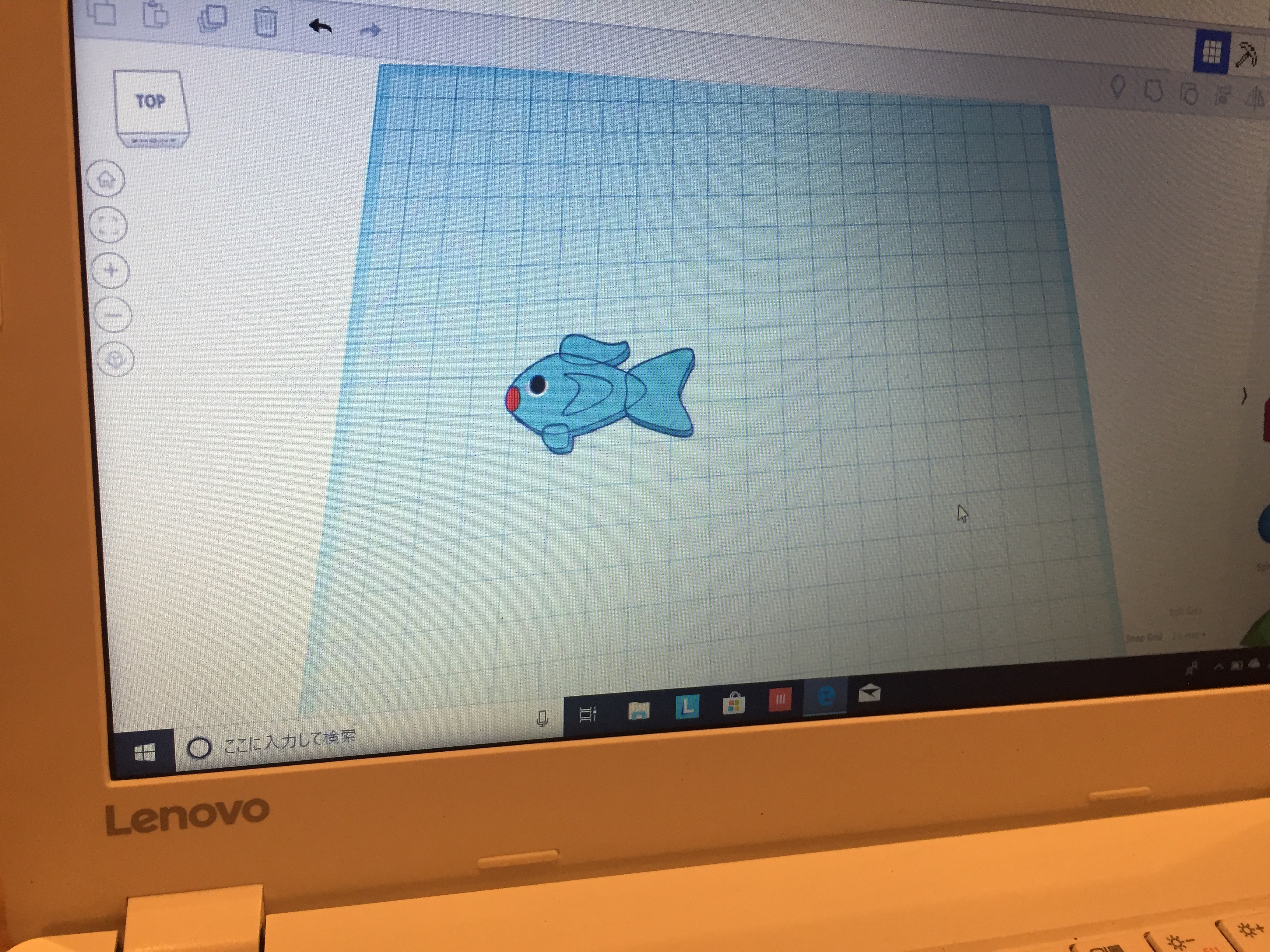

3Dプリントステッカー

右半身麻痺の症状がある会員の今野さん、ディレクター林が4年にわたって主催してきたプログラミングカフェへの参加をきっかけに外出する機会が増え、今ではもっとも出席率の高い会員さんです。

ご自分で3Dモデリングができるようになったので、レリーフ状のものを出力してはご自分のラップトップPCにステッカーよろしく貼り付けるのが最近のこだわり。