Fab 3D Contest 2018

Owner & Collaborators

License

Fab 3D Contest 2018 by skystreamline is licensed under the Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike license.

Summary

Fab 3D Contest 2018:カテゴリー5:Formula Fish

「落下速度」、「落下精度」、「耐久性」の3項目を限界まで向上させました。

前大会の作品は、落下傘を取り付けることによる姿勢制御を重視しましたが、結果的に終端速度を大幅に下げることにつながってしまいました。そこで、今回は17mに耐えうるうえで落下速度と精度を重視したデザインを考えました。

「落下速度」、「落下精度」、「耐久性」の3項目を限界まで向上させました。

前大会の作品は、落下傘を取り付けることによる姿勢制御を重視しましたが、結果的に終端速度を大幅に下げることにつながってしまいました。そこで、今回は17mに耐えうるうえで落下速度と精度を重視したデザインを考えました。

Materials

Tools

Blueprints

Making

- オリジナルのデータだと容量が大きくなりすぎてアップロードできないため、上記の簡易化データに手を加える必要があります。

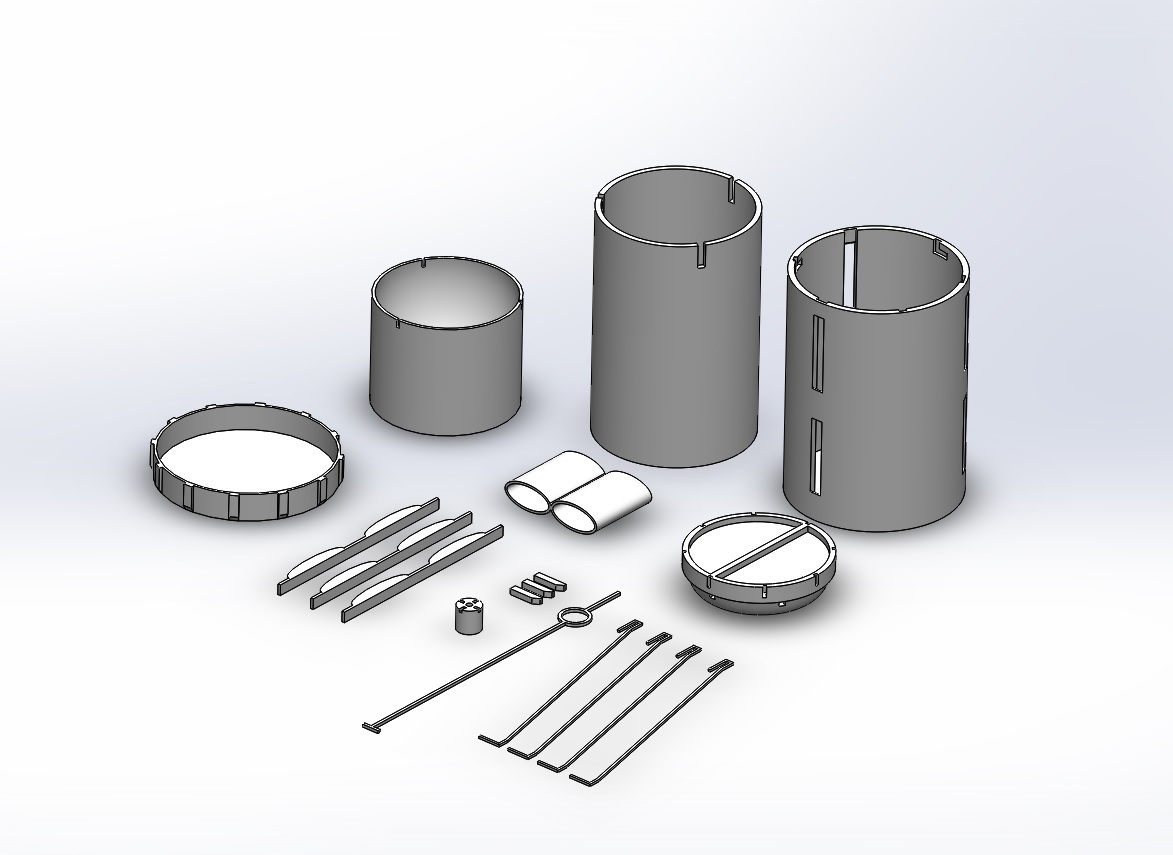

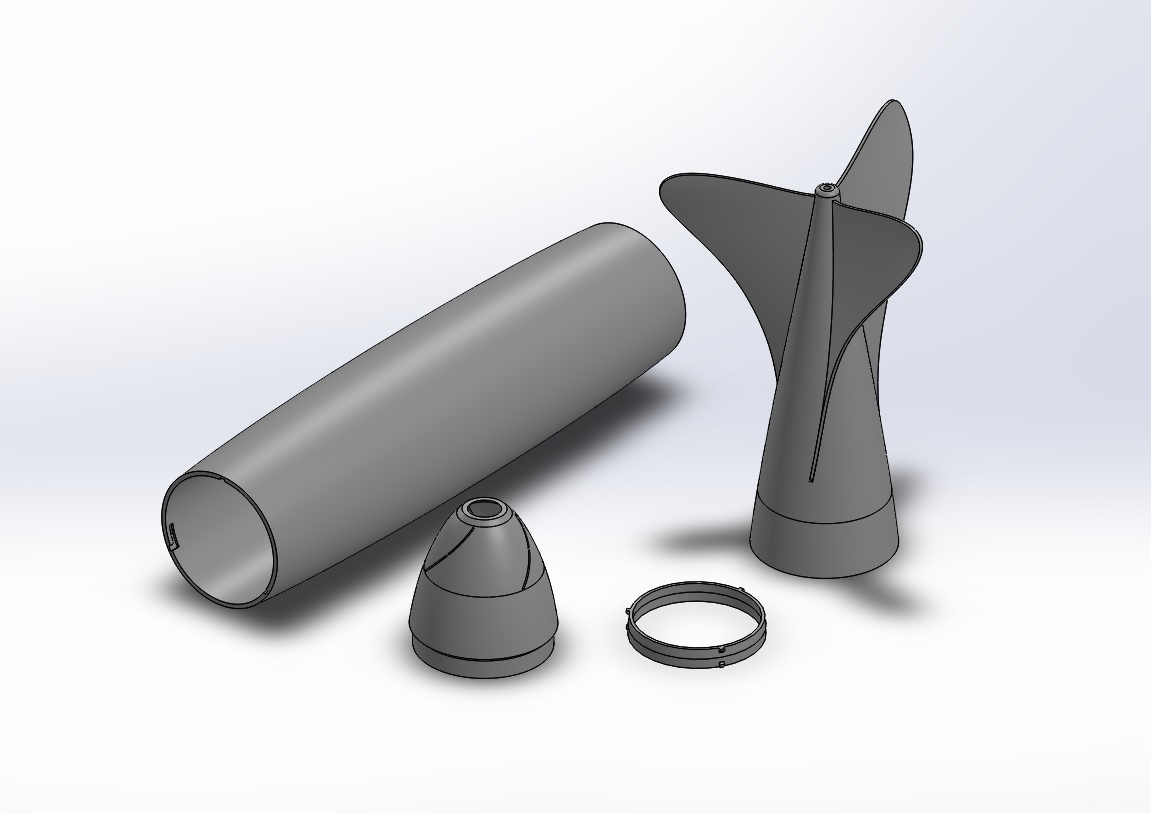

・パッケージ 先端

→z軸方向を回転軸にして、70°全体をひねるコマンドをソフト上で行ってください。

・パッケージ 後端

→z軸方向を回転軸として、56°ひねるコマンドをソフト上で行ってください。

- 3Dプリントについて、素材の指定があります。

①PLAフィラメント

・パッケージ 中間

・パッケージ 後端

・パッケージ コネクター

➁TPUフィラメント

・パッケージ 先端

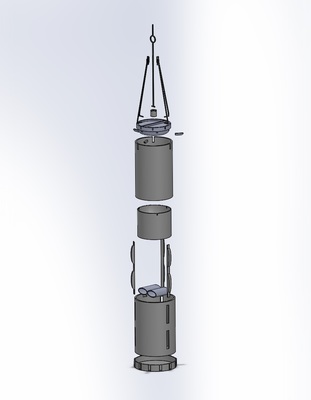

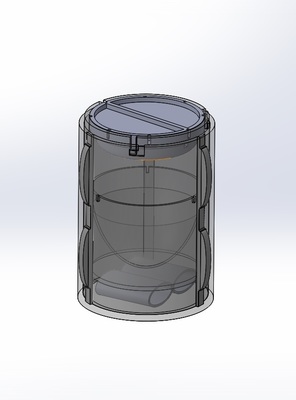

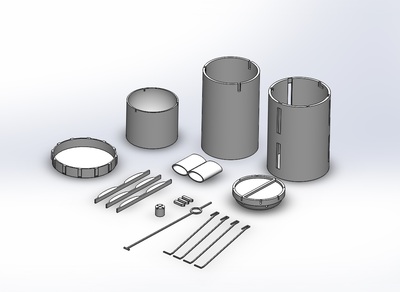

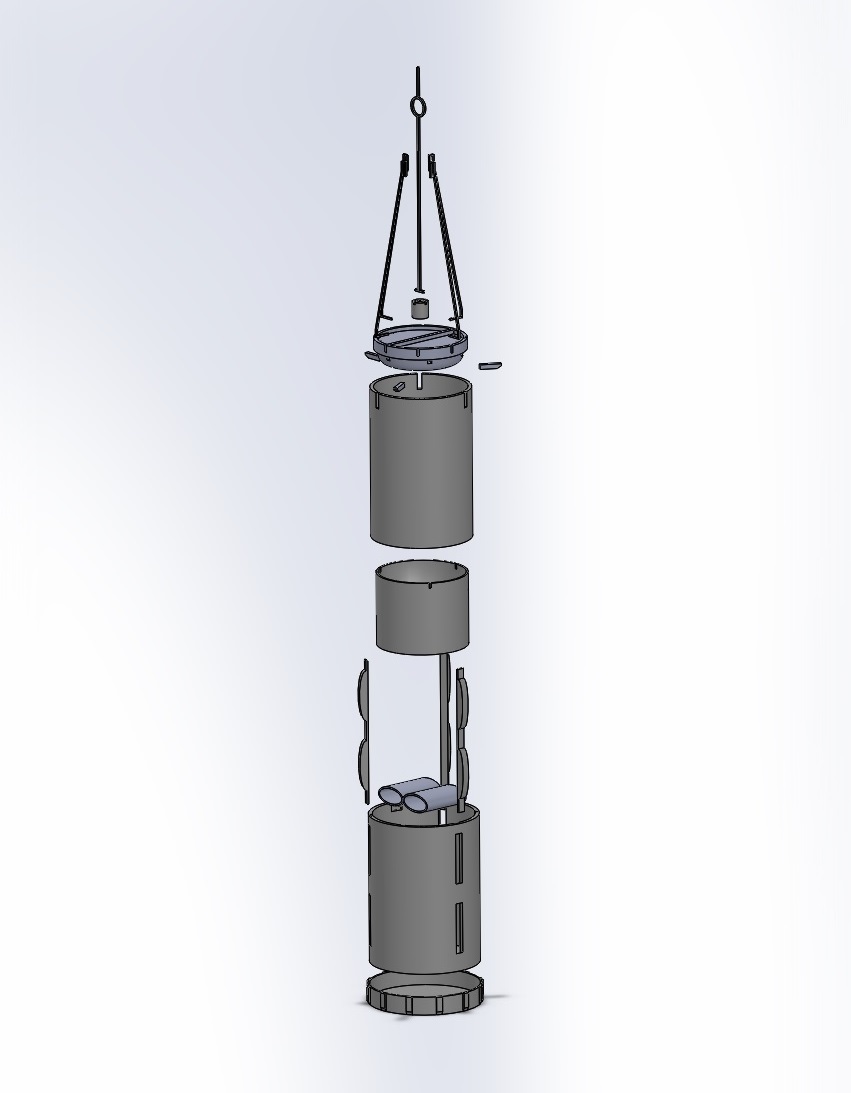

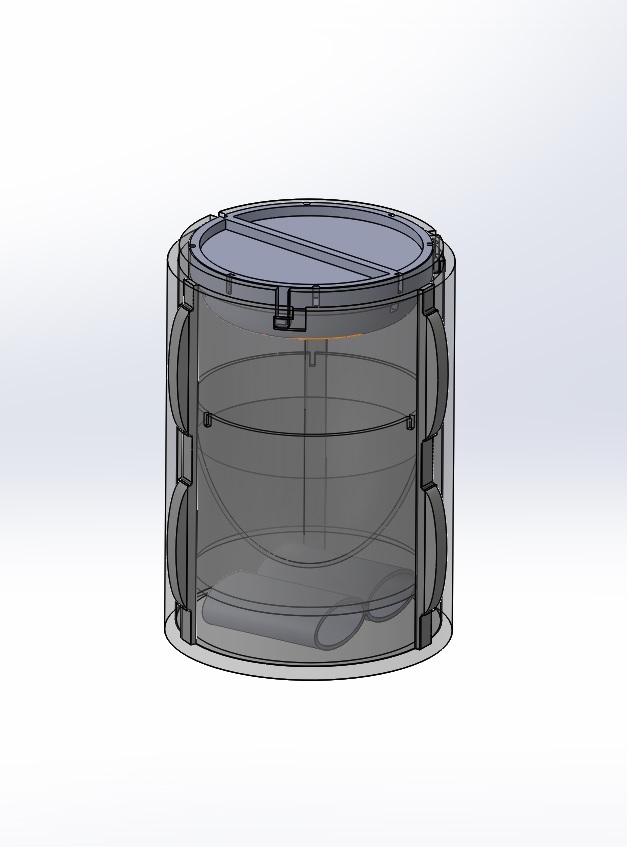

- ①「卵ケース 外包」の3カ所あるスリットに「ストッパー」をはめ込みます。

➁「卵ケース 内包」をはめ込み、その中に「緩衝スプリング」、「受け皿」、「卵」の順に入れていきます。

③「キャップ上」の3カ所ある穴に「キャップ上用つめ」を挿入し、「釣り糸」4本も同様に上部にある穴に挿入します。「釣り糸」4本は「釣り糸 留め具」で固定し、真ん中の穴に「釣り糸 後端」を差し込みます。

④作成した③のキャップを➁に組み込みます。

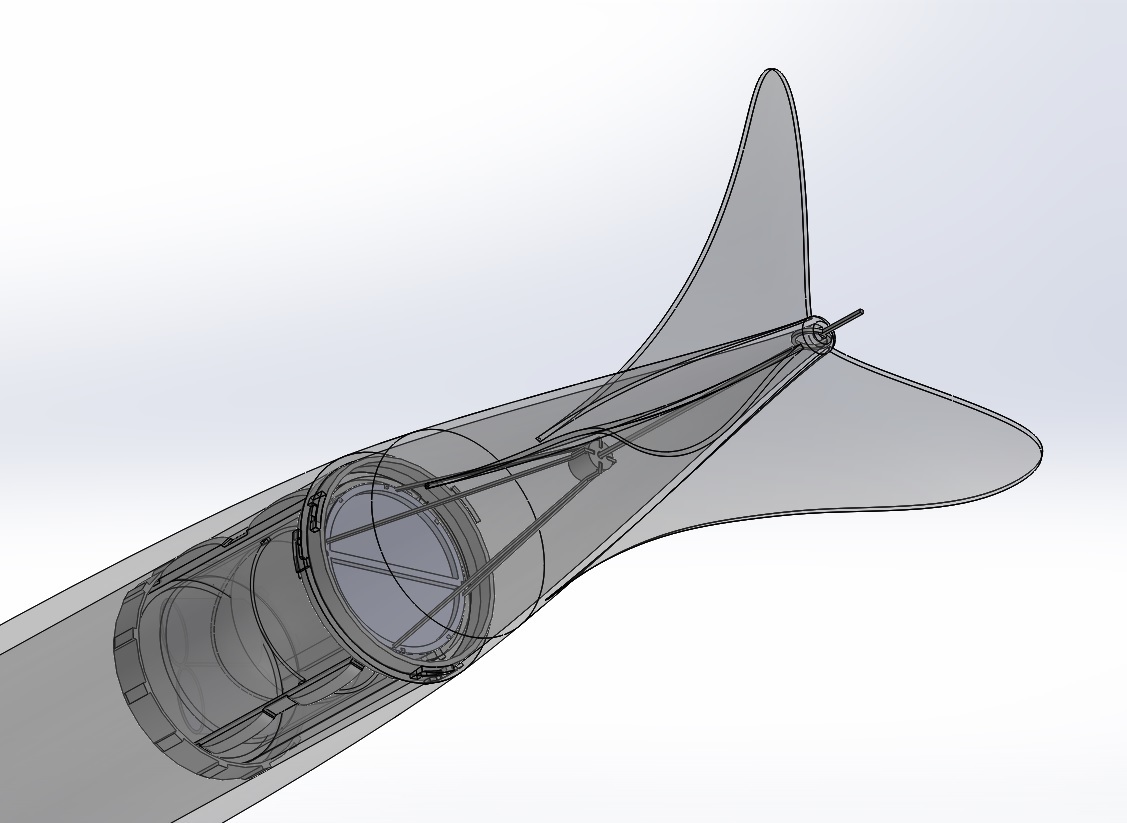

- 「パッケージ 後端」には穴が設けられていて、「釣り糸 後端」をこの穴に通すことで、正確に垂直方向に向かってリリースすることが可能です。

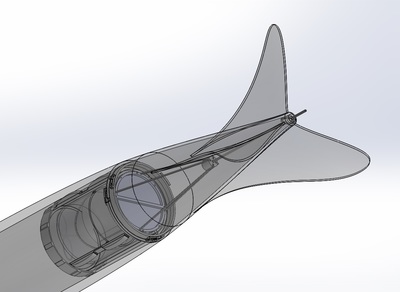

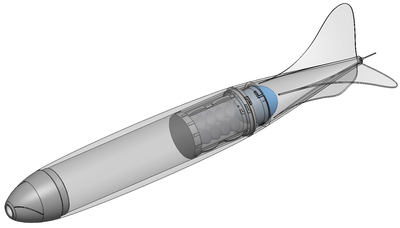

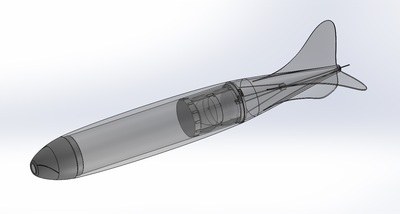

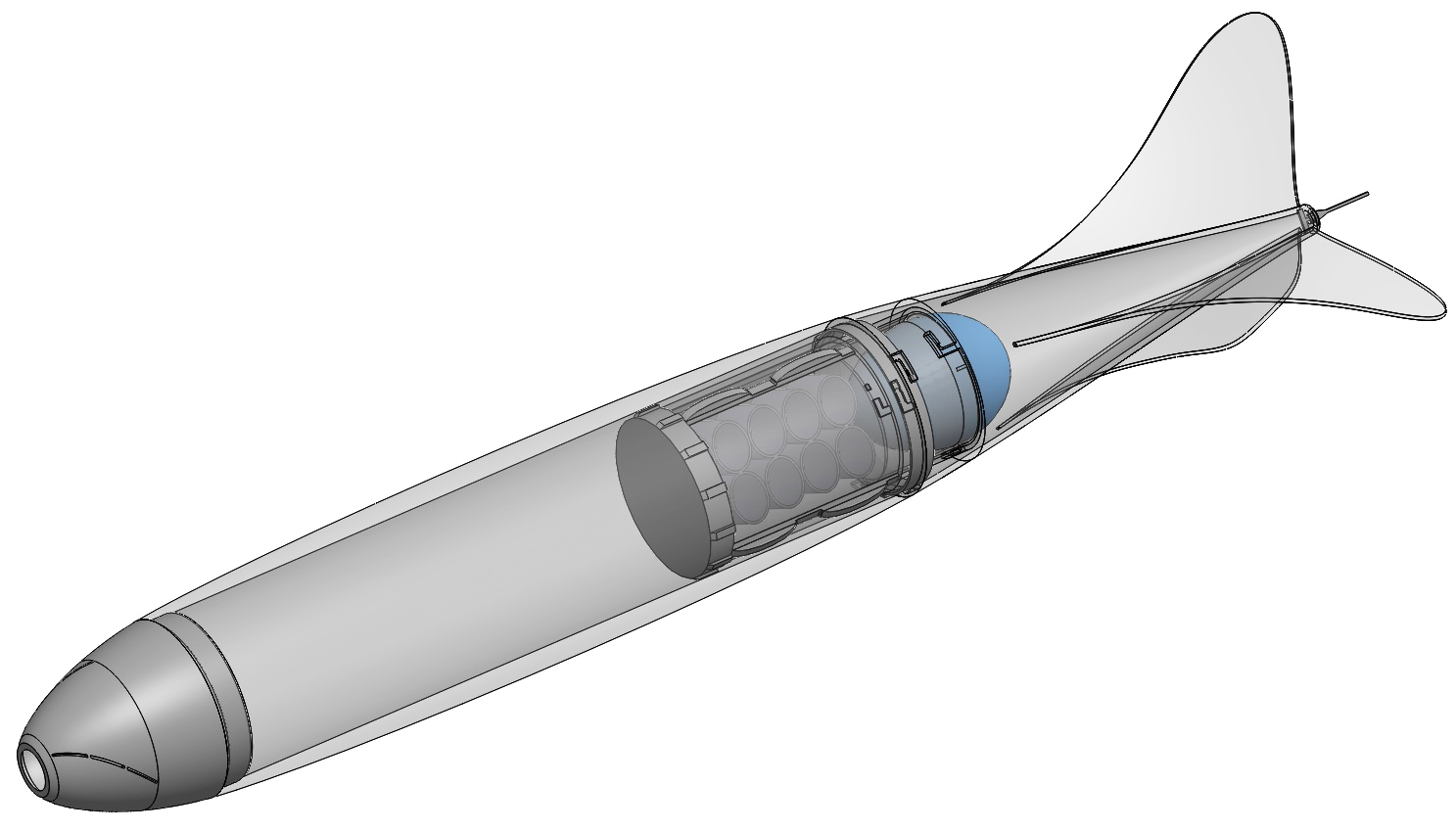

- この作品「Formula Fish」は、空気の流れを考慮し、耐久性と落下精度を追求しました。

- 前大会で参戦した「Jelly FIsh」は、パッケージ全体がバネ構造になっており、また落下傘を取り付けることで姿勢制御を向上させ、終端速度を落とす働きをしたことにより、17mに耐えることができました。

しかし今大会から「落下速度」、「落下精度」を新たな審査基準として設けられたため、落下傘を使用すると17mには耐えることができますが、以上の2点で勝負にならないという弱点があります。

そこで、落下傘作戦をやめることを決意し、「落下速度」と「落下精度」を極限まで高めることに挑戦します。

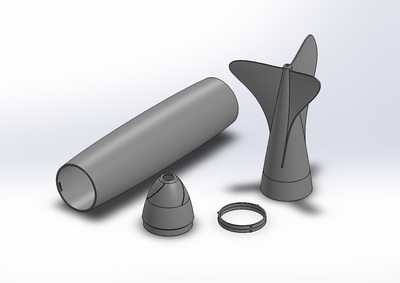

- まず航空工学と流体力学に着目し、パッケージ全体の形状を模索しました。筒型のものから翼型のものまで、様々な形状のものをシミュレーションで空気抵抗を計算し、最適な形状を作成しました。

作成した容積の中で衝撃緩衝装置を組み込むうえで、卵コアケース自体がパッケージ内で摩擦がかかりながら落下する仕組みを採用しました。

- 1回目の落下試験では10mからはじめました。しかし、試験は失敗。コアケースが最下端まで落ちており、卵自体に大きな衝撃が伝わったことが原因と考えられます。これは摩擦による減速作用を司る「ストッパー」と、170mmしかない減速炉が原因だと考え、摩擦を増やし、減速炉を270mmまで拡張することにしました。

2~6回目までの試験で順調に記録を上げることに成功しましたが、14mを境に全く記録が伸びなくなりました。そこで、パッケージ先端に新たに減速作用を促す仕組みを組み込むことにします。

- 7回目の試験で16mに成功。やはり先端による緩衝、中間の緩衝、コアケース内の緩衝の3つの緩衝装置による衝撃緩和がカギになるようです。

8回目の試験で20mに挑戦するも失敗。先端をバネ形状にしたことにより、落下直後の反発力が大きすぎることが原因だと考え、先端が反発しすぎずに潰れてくれる形状を模索します。

9回目の試験で20mに惜しくも失敗。卵自体には大きなダメージはないが、うっすらとわずかに亀裂が入っていることが確認されました。大会のルール上、失敗の判定となるため、さらなる改良が求められます。

しかし提出期限が迫り、大きな変更ができず、各パーツの厚みなどを再度調整して実践大会に臨みます。

- 実践大会用に完成したと思っていたFormula Fishでしたが、大会直前に同じセッティングで試験すると、何と17mに失敗しました。(原因は実践大会当日に「Spider Egg 改」の椿氏の説明により、気温の低下であると判明しました。)しかし、このままでは実践大会で失敗することが明らかだったため、急遽改良することにしました。

- 改良すべき点として、まず着目したのが先端部分でした。落下時の衝撃を最も受け止める重要な部分であるため、この部分をより改良することで問題を解決するのではないかと考えました。スリットの数、スリットの長さ、部品の厚みなど、いくつも3Dプリントして試してみたが、全く記録が伸びず、17mに完敗。残り時間もなく、焦りに焦る中、まだ他に大きな改良をしていない部分はないかと、すべてのパーツをチェックしました。

- 全部品をチェックしていると、ひとつだけ手を加えていないものがありました。コアケース内の受け皿下部におく、八の字ばねでした。おそらく、コアケースが胴内を下がり始める前に卵に大きな衝撃が伝わっているのではないかと推測されます。望みをかけて、わずかな残り時間をこの部分の改良にかけることにしました。

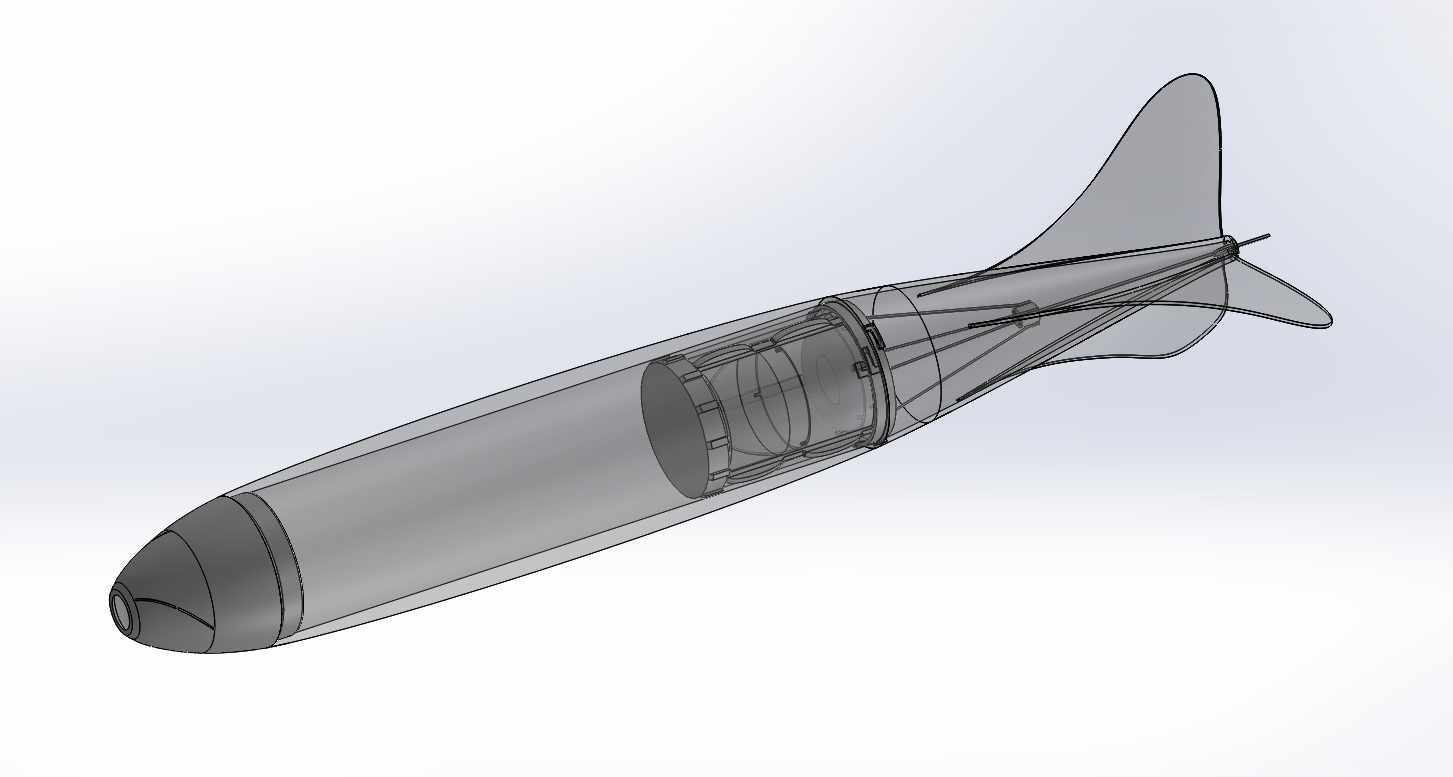

スプリングを広げ、厚みを再度調整するだけでなく、1つだけだったスプリングを3つに増やしました。増やしたことによって卵は当然コアケース内に収まらなくなり、どうしようか考えていると、後端の翼内部は完全に空洞になっていたことから、その空間に収めるようにしました。

- 新しく調整したコアケースで再度17mに挑戦するも、わずかに亀裂が入ってしまいました。そこで、後端の翼内部の空間限界までスプリングを追加することで、何とか17mに耐えうるものに仕上がりました。しかし、試験に用いた卵や環境などにより、成功したりしなかったりすることがあったが、このまま実践大会に臨みました。

References

Usages

Project comments

Comments