- ファブラボのプロジェクトラボで竹林問題の話になり調べ始めた。また、学校の通学路でも荒れた竹林を見かけたりしたため、なんとかこの問題を解決できないかと思った。

- 各地で竹林が放置され、その繁殖力の強さから周囲の植生に侵入し既存の樹種が置換されている。

生態系の単純化や崖崩れの原因になるなど、問題となっている。→竹害

昔は、食用やいろいろなものの材料に使われてきた竹が放置されてしまう理由。

1. 安い筍が輸入されることによって、採って食べる人が少なくなった。

2. 建築様式が変わったことによって竹が使われなくなっていった。(土壁など)

3. 身近なものにも、プラスチックなどの竹よりも簡単に加工できる素材によって竹は使われなくなってしまった。(加工するのに職人の技が必要)

4. 竹林の所有者の高齢化によって竹林が管理できなくなっている。 - 竹を使ったモノづくりをするにあたり、鎌倉市岩瀬にお住まいの脇田さんから竹を切り倒す方法をレクチャーして頂き、真竹を1本採取した。脇田さんのお宅の裏山は100坪くらいが竹林になっており、これらをすべて脇田さんが管理されている。春に採れる新鮮な筍の味は絶品で、竹を割ってお孫さんたちと流しそうめんをすることもあるそうだ。私にとっては憧れだが、この美しい竹林を維持するためにはどのような管理をしているのか、尋ねてみた。

- もっと竹の使いみちを増やす必要がある。竹炭にしたり、メンマ作りをしたり、いろいろな取り組みもなされているが、私は「ものづくり」の視点から提案したい。職人の技術力がなくても、多くの人が竹の利点を活かしたものを製作できるようにしたい。

みんなが良いと思えるような竹製品のアイデアがあれば、竹の需要が増え、放置竹林にも目を向けられるだろう。

- 1. 竹蝋燭

2. メガネケース

今回は2つの作品しか制作することができなかったけれど、今後も竹製品のアイデアを出し、このプロジェクトを進めていこうと思っている。

「竹取物造」〜竹を使った物作り 1 :【竹蝋燭】〜

Owner & Collaborators

License

「竹取物造」〜竹を使った物作り 1 :【竹蝋燭】〜 by KoyaMatsuki is licensed under the Creative Commons - Attribution license.

Summary

放置竹林の問題に目を向け、あまり使われなくなってしまった「竹」を素材として見直し、物づくりの提案をする。みんなで竹を有効利用することができれば、竹林問題は解決に向かう!

※ミスによって一度ページを削除してしまったため、再投稿になります。

Materials

Tools

Blueprints

Making

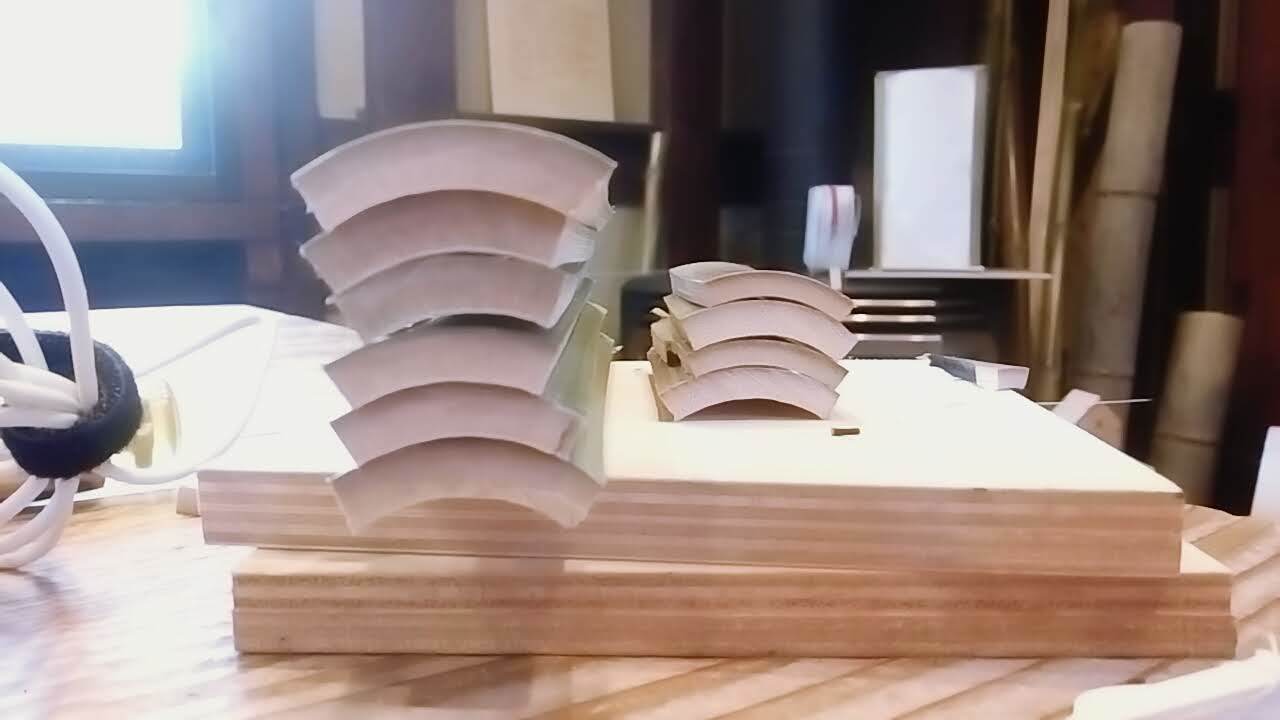

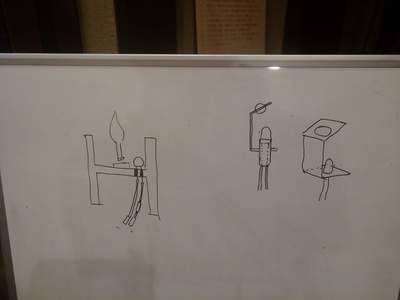

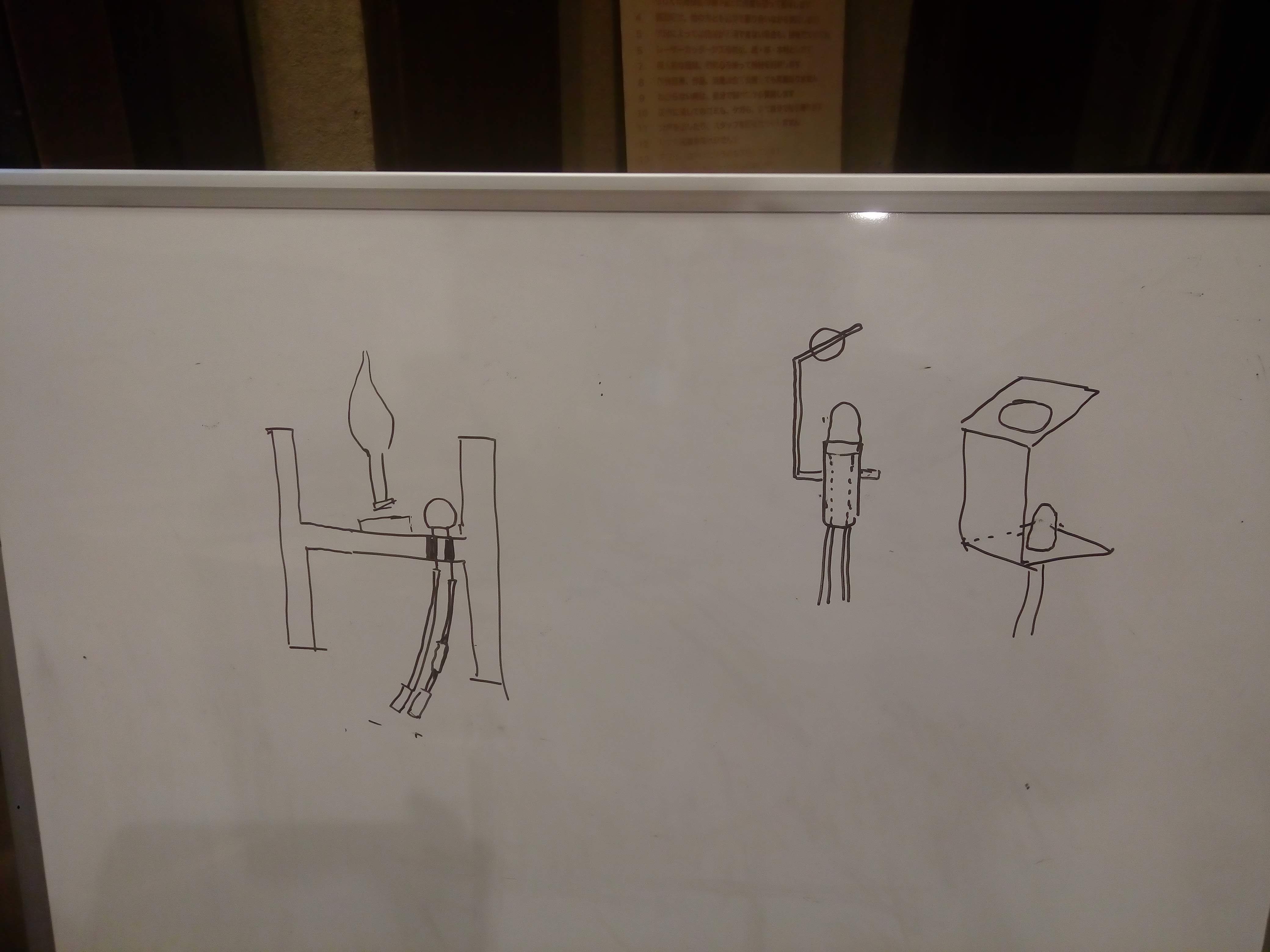

- 竹の特徴を活かしたものを作ろうとしたときに一番初めに思いついたのは竹ひごだったが、それだと加工がとても難しくなる。そこで思いついたのが、竹を筒のまま使うことだった。そして一時期我が家でブームだったキャンドルライトを作ることにした。 竹の質感を生かした、雰囲気の良い物を作るにはどのようなデザインが良いのか考えた。

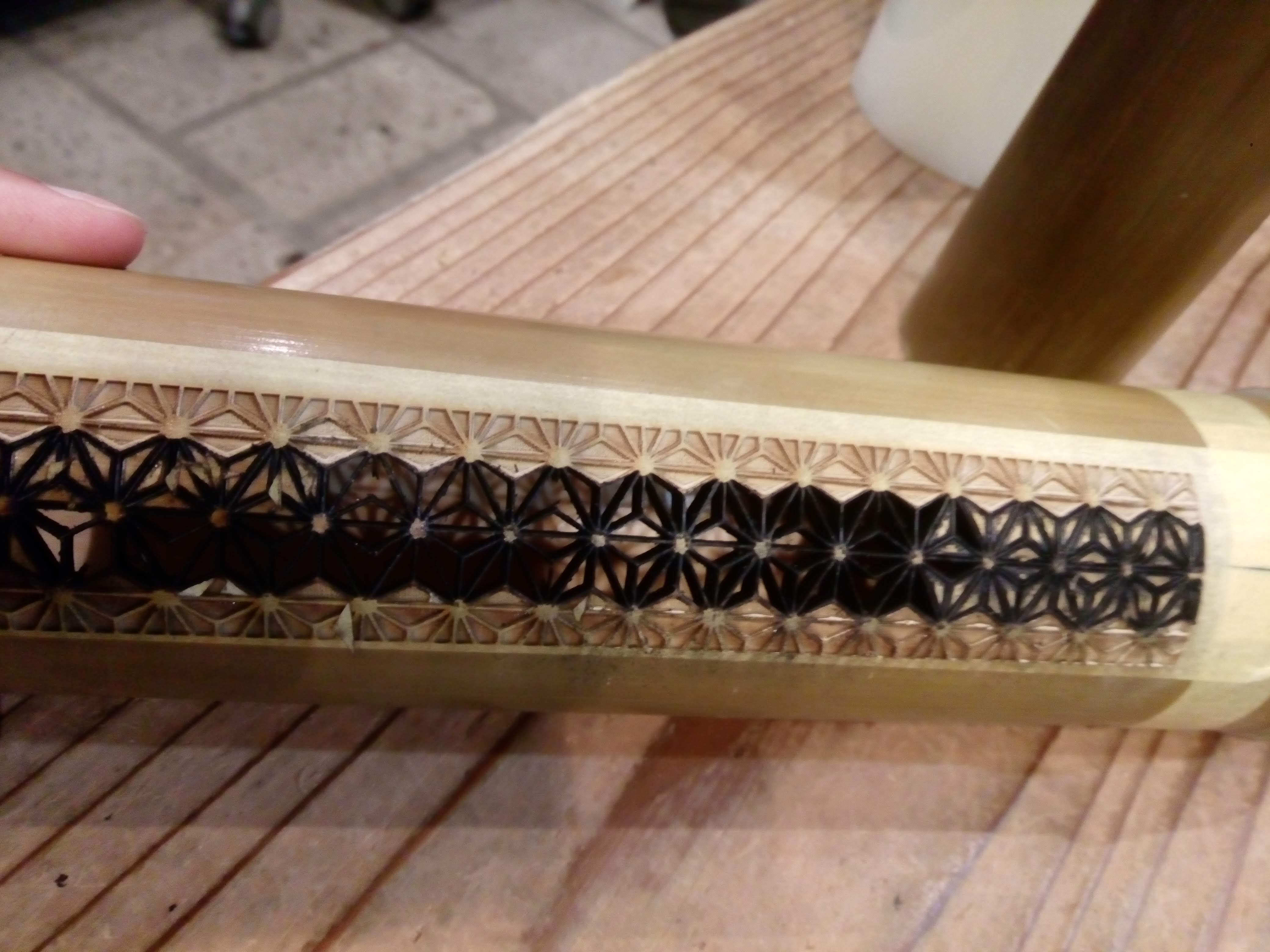

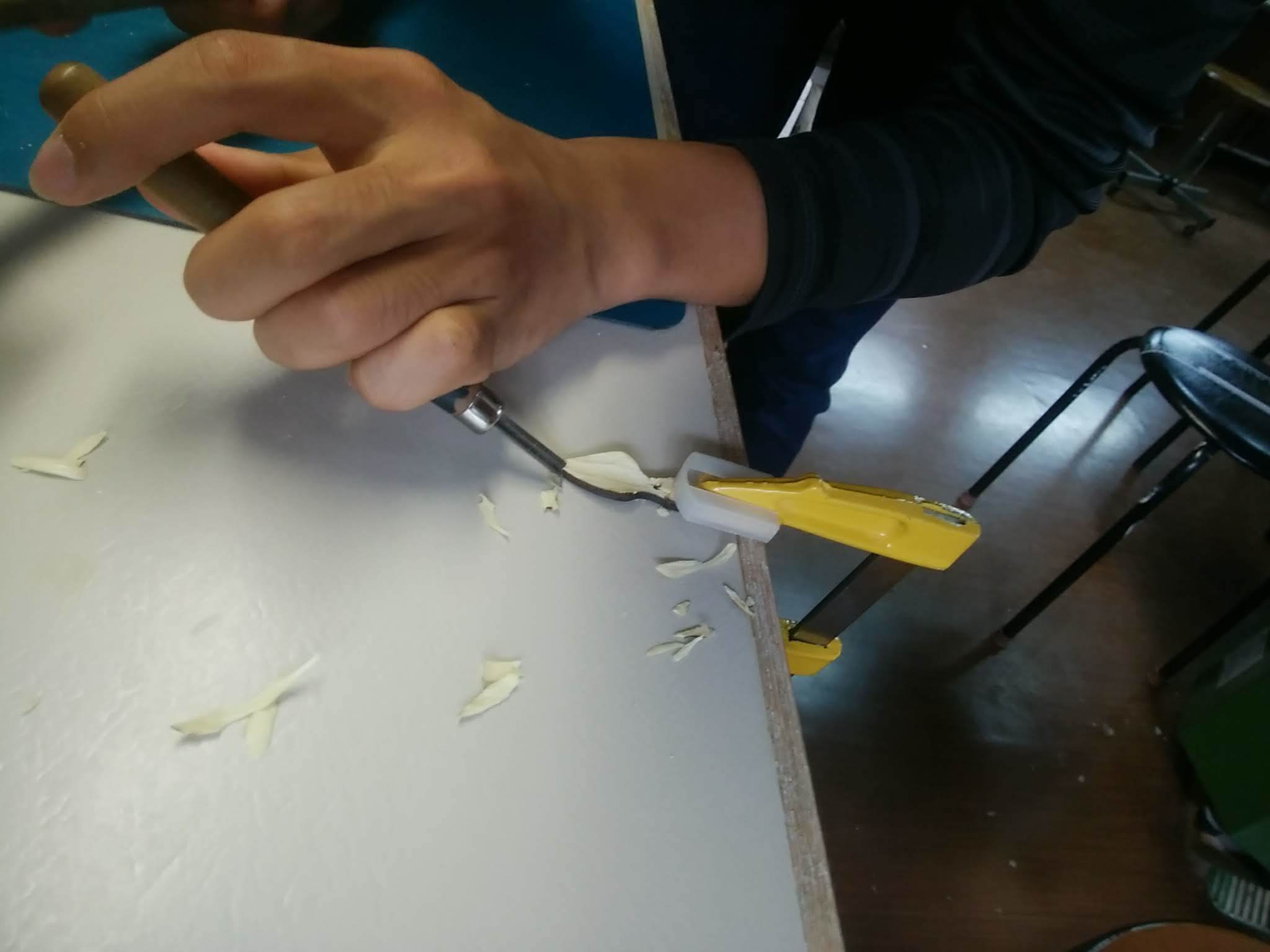

- まず、青海波と呼ばれる模様をカットしてみた。PC上でデータを作り、レーザーカッターで加工する。竹の表面がつるつるでレーザーの光を反射して眩しい…写真が撮れない…と言うわけで完成後の写真を載せます。左側は綺麗に抜けているのに対して右側は抜けていない。全く抜けないのでは…という不安は解消されたが、やはり曲面の加工が難しいことを再認識。

- 2回目は七宝文をカットした。やはり端の方が抜けない。端の方はレーザー光が広がってしまい、黒い線が濃くなってしまっている。

- 細い線は折れてしまうだろうと思っていたが、綺麗にカットできていた。この模様が一番気に入ったので、麻の葉模様で本番に進むことにした。

- レーザーカッターで抜けない部分をなくすために工夫が必要だと思った。これまでのテストの結果を踏まえると、確実に抜けるのは中心線から左右約10ミリ、つまり幅約20ミリ程度であると考察できる。この範囲より外側の部分をカットではなく彫刻にすることで失敗を減らし、デザインも生かすことに成功した。

- この時自分の中で気が抜けてしまっている部分があった。本番用と決めていた竹で失敗してしまったのだ。原因は竹の固定が甘く、レーザーカッターの作動中の揺れでレーザー光がうまく照射されなかったことだった。急遽同じサイズの竹を切り出した。同じ過ちを繰り返さないようにしなければ…

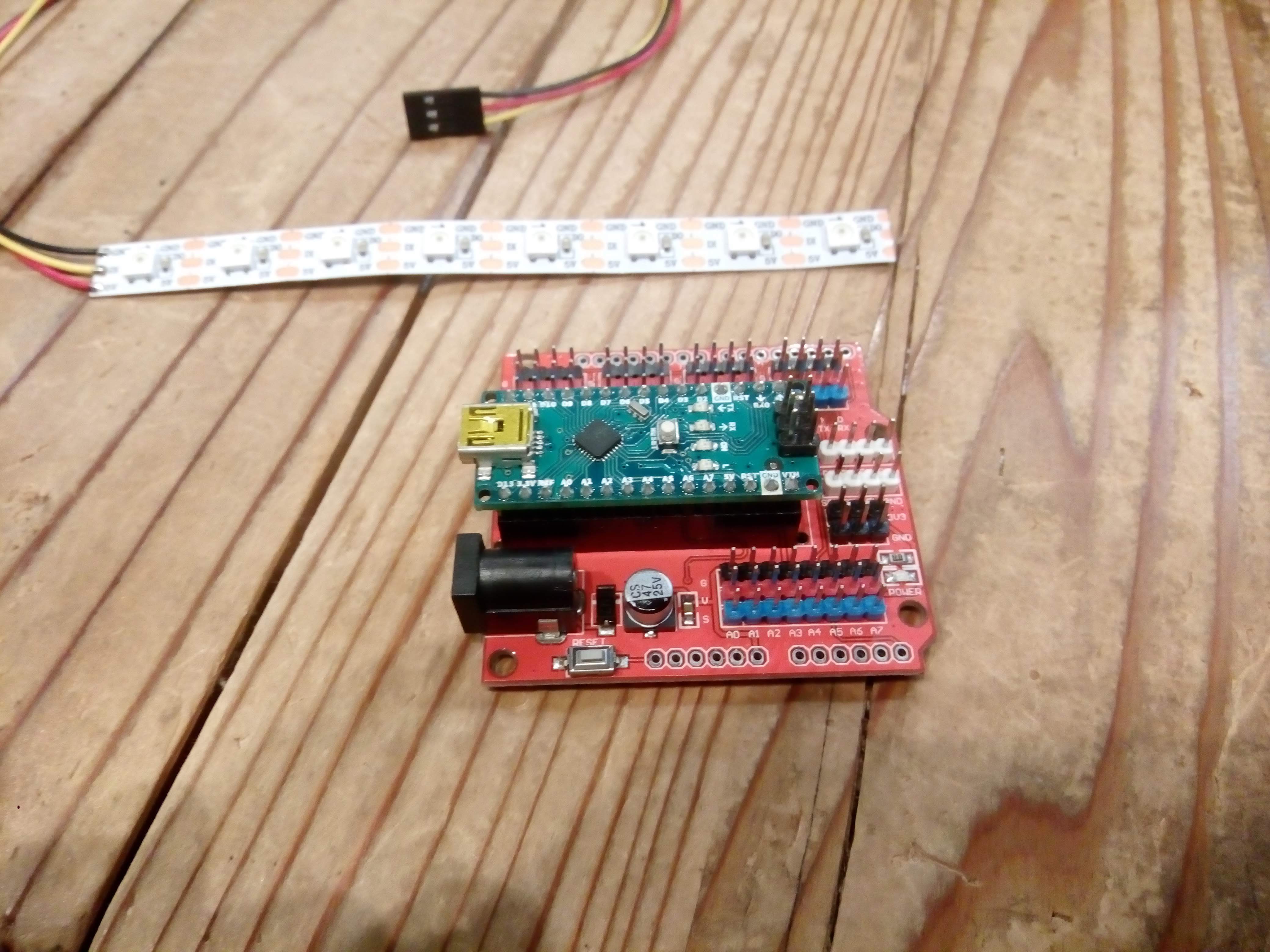

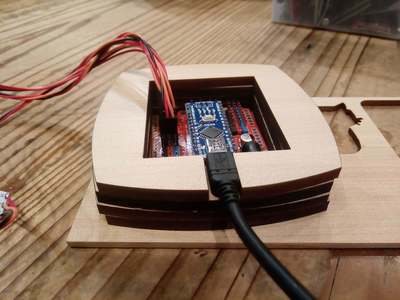

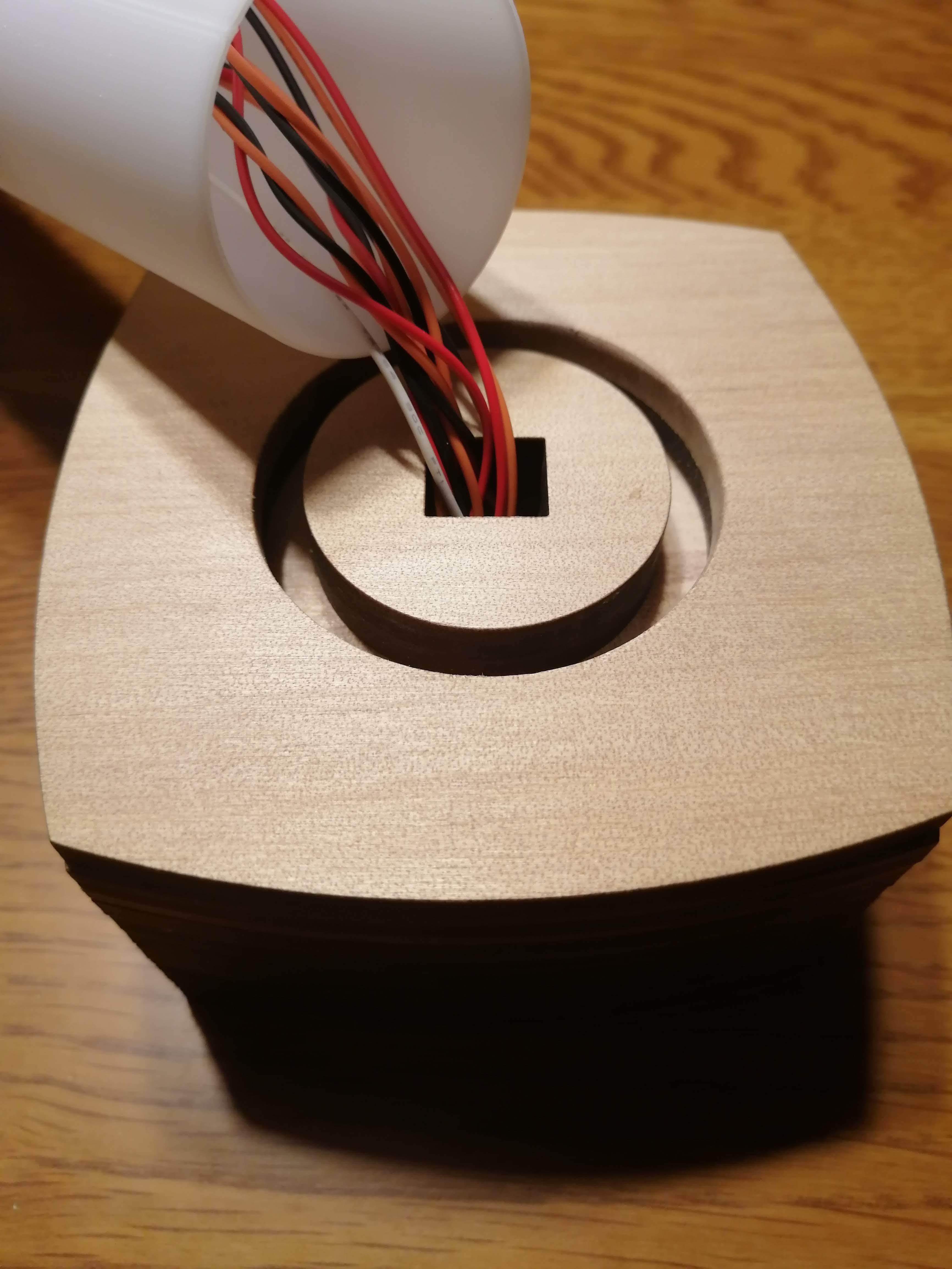

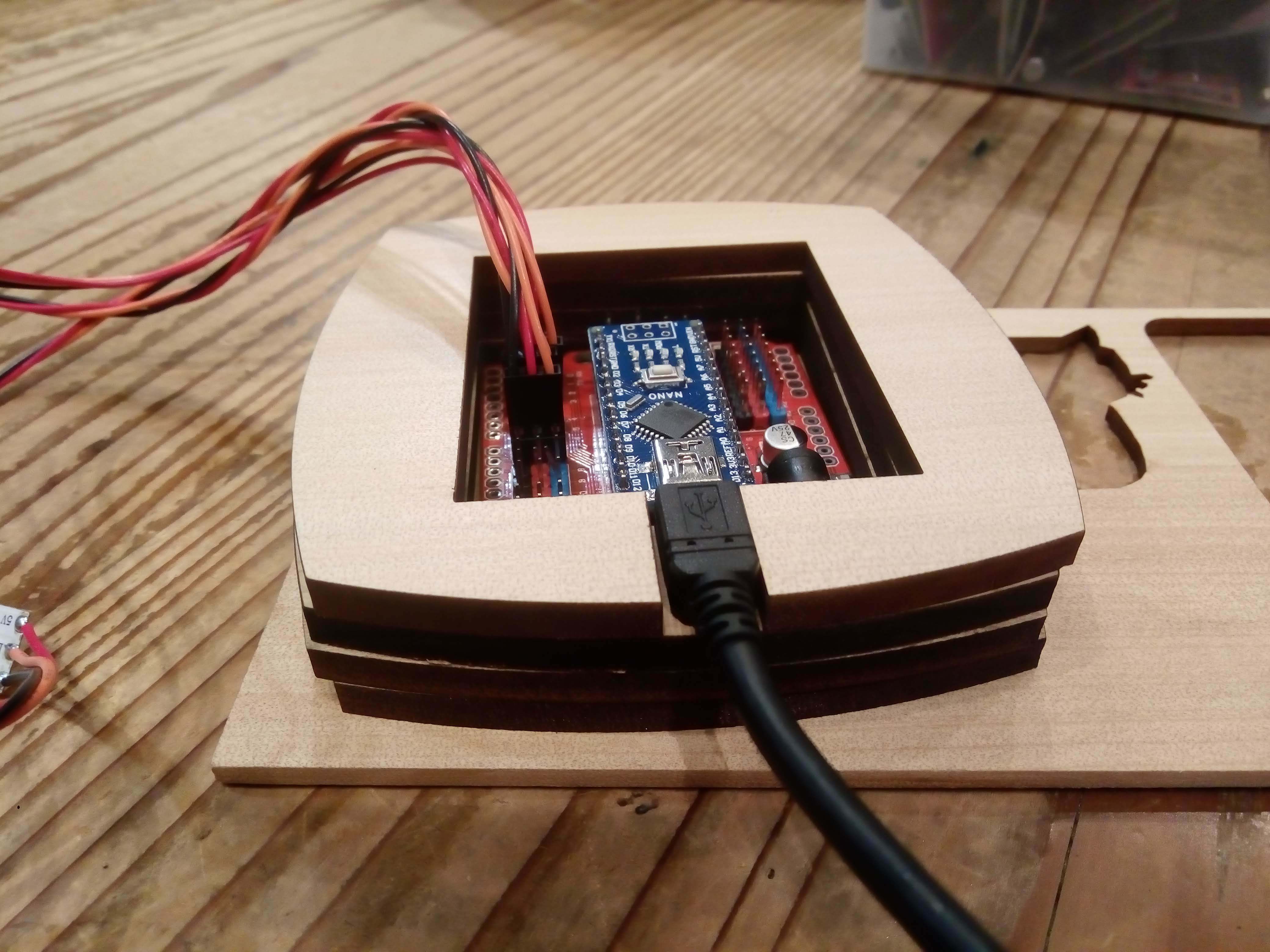

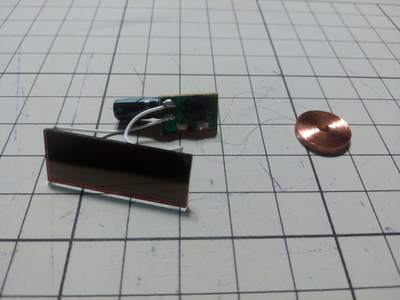

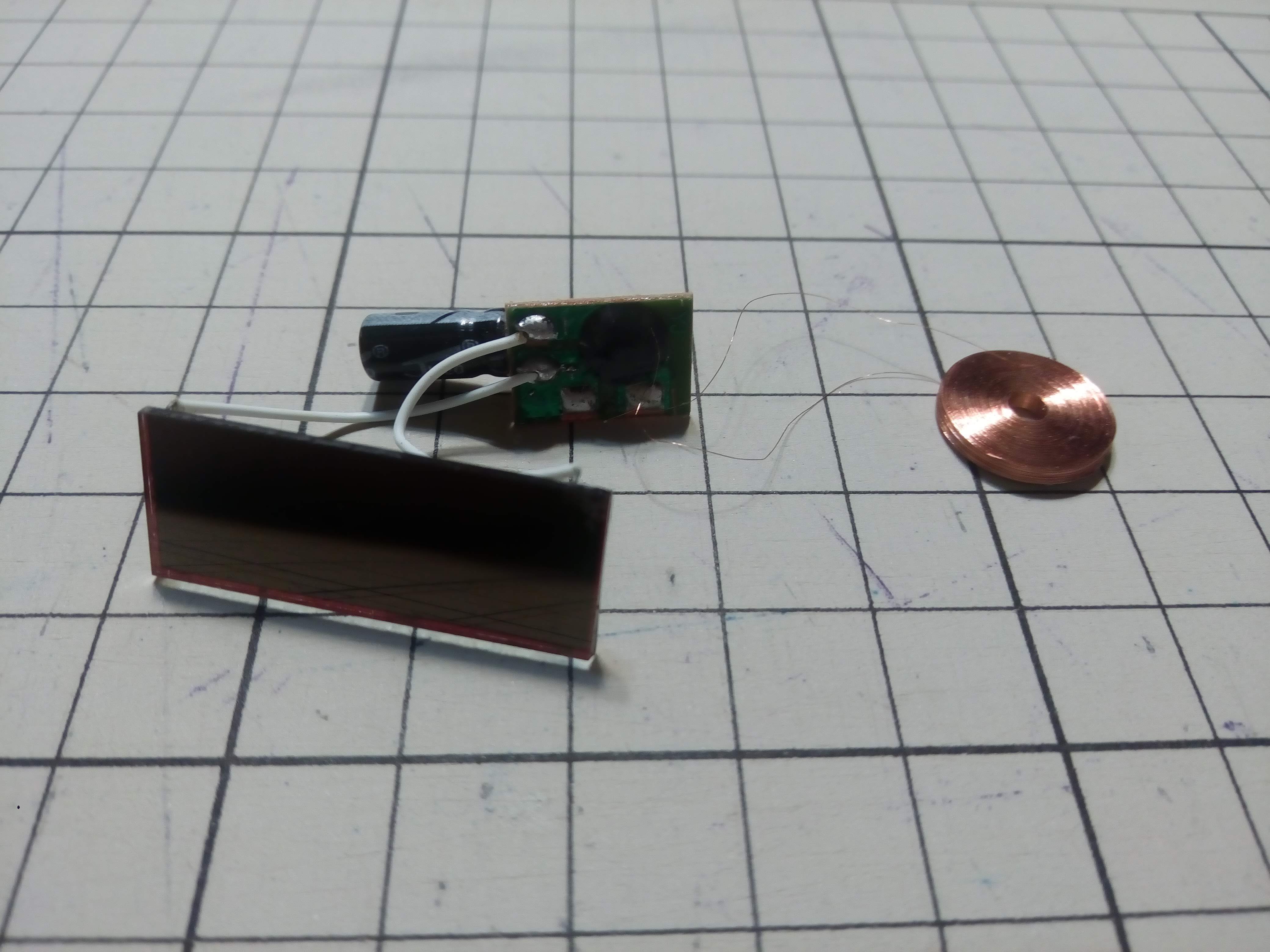

- 竹の中に入れるLEDが直接見えないようにする筒と、蝋燭の炎を取り付けるパーツを3Dプリンターを使って製作した。PLAの白を使用した。プリンターの造形サイズが110ミリの高さまでだったため、ジョイントを設計して出力した。竹筒の内径とサイズがぴったりでとても綺麗に出力できていた。

- 100円ショップのコイルもちゃんと動いてくれた。しかし、動きに規則性がみられ本物の蝋燭とは違うものになっていた。

- 自作したコイルの動作確認をした。動いてくれて一安心

- コイルから伸ばした線と下にある基板を半田付けした。これでコイルも制御できるようになった。

- 底面をねじで閉めれば、竹蝋燭の完成!あとはプログラムを組むだけ。

- メーカーフェアで出展したときのプログラムは蝋燭の炎のように揺れる部品を照らすLEDとテープLEDを制御したものだったが、今回はコイルを制御して炎の部品の揺れ方も制御してみることにする。

- 組んだプログラムをマイコンボードに書き込みすると…無事、成功!100円ショップのコイルよりも揺れ方に規則性がないので、ちゃんとプログラムが働いていることがわかる。

- 大体4ヶ月の時を経て、やっと完成した竹蝋燭。長い時間をかけたことだけあって、とても思い入れのある作品になった。ファブラボ鎌倉のスタッフの皆様、特に山本さんには大変お世話になりました。ありがとうございました!

References

Project comments

Comments