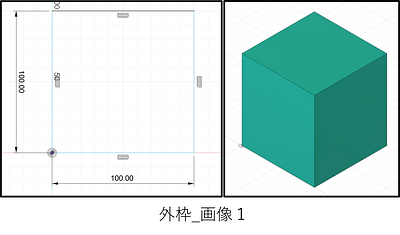

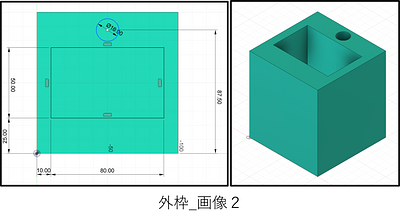

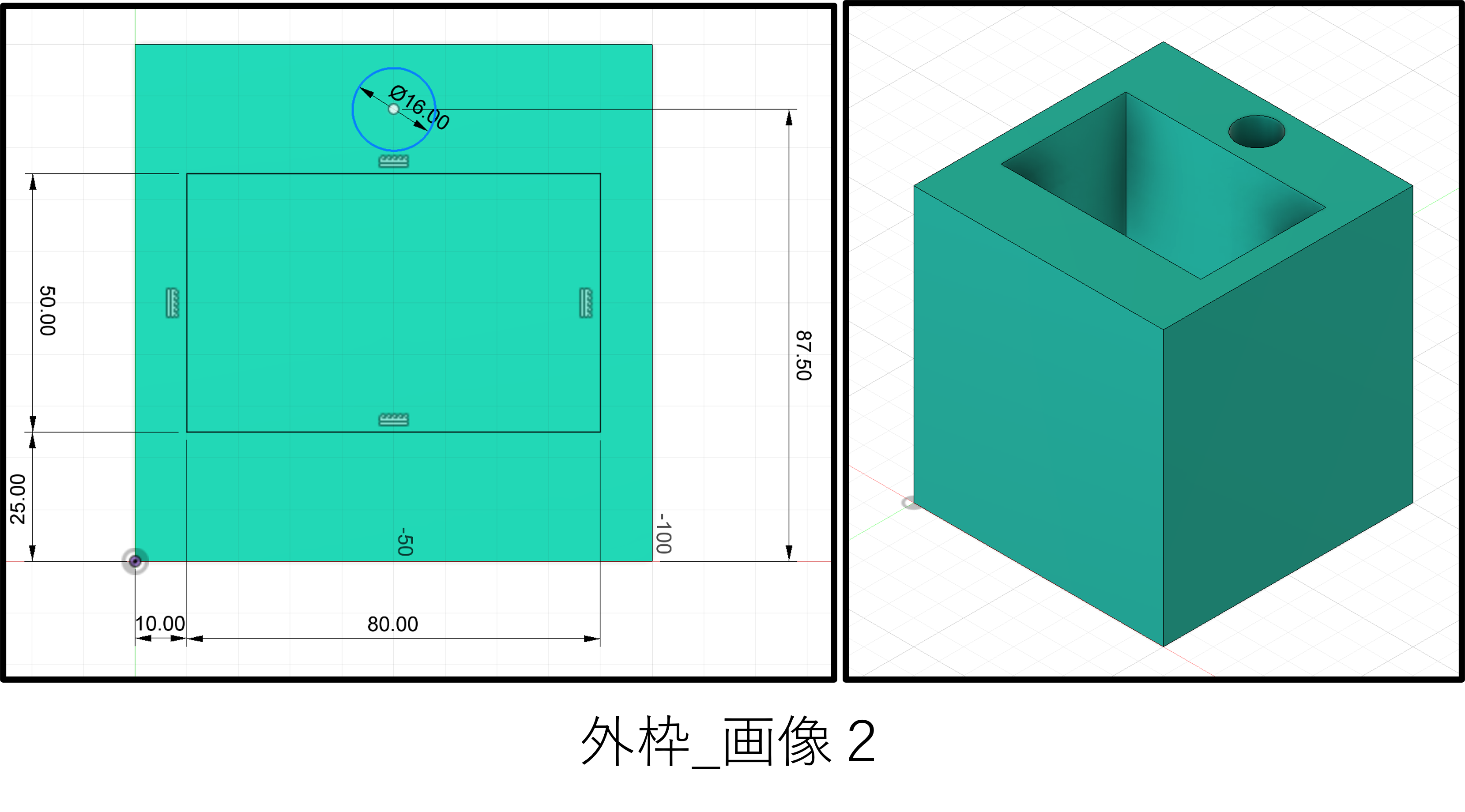

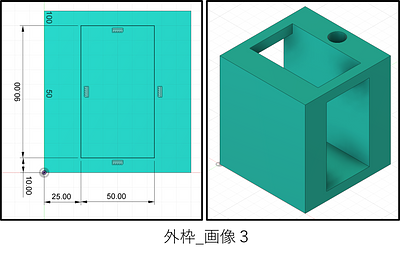

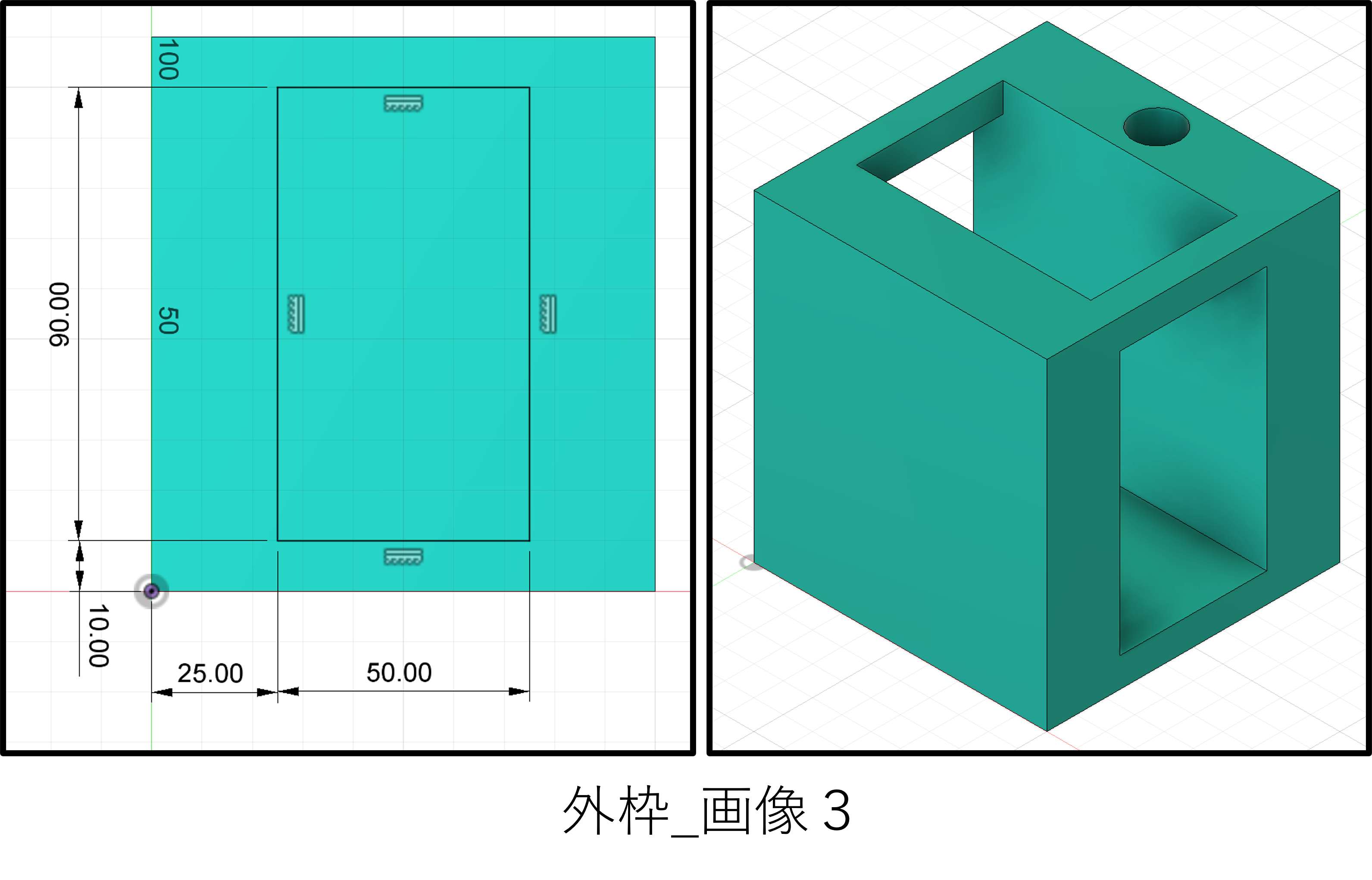

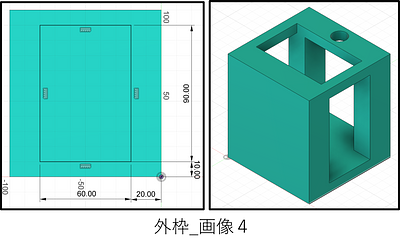

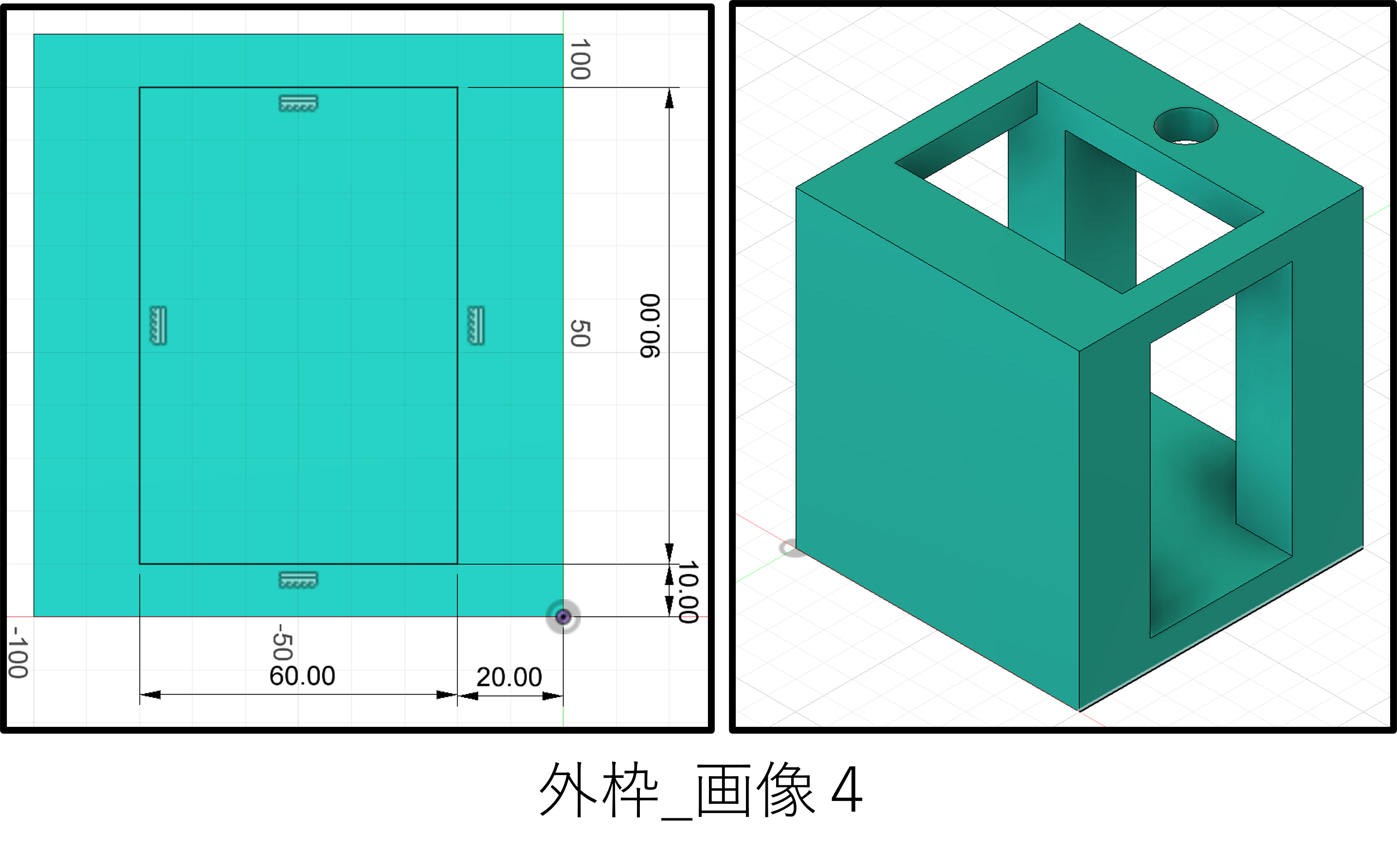

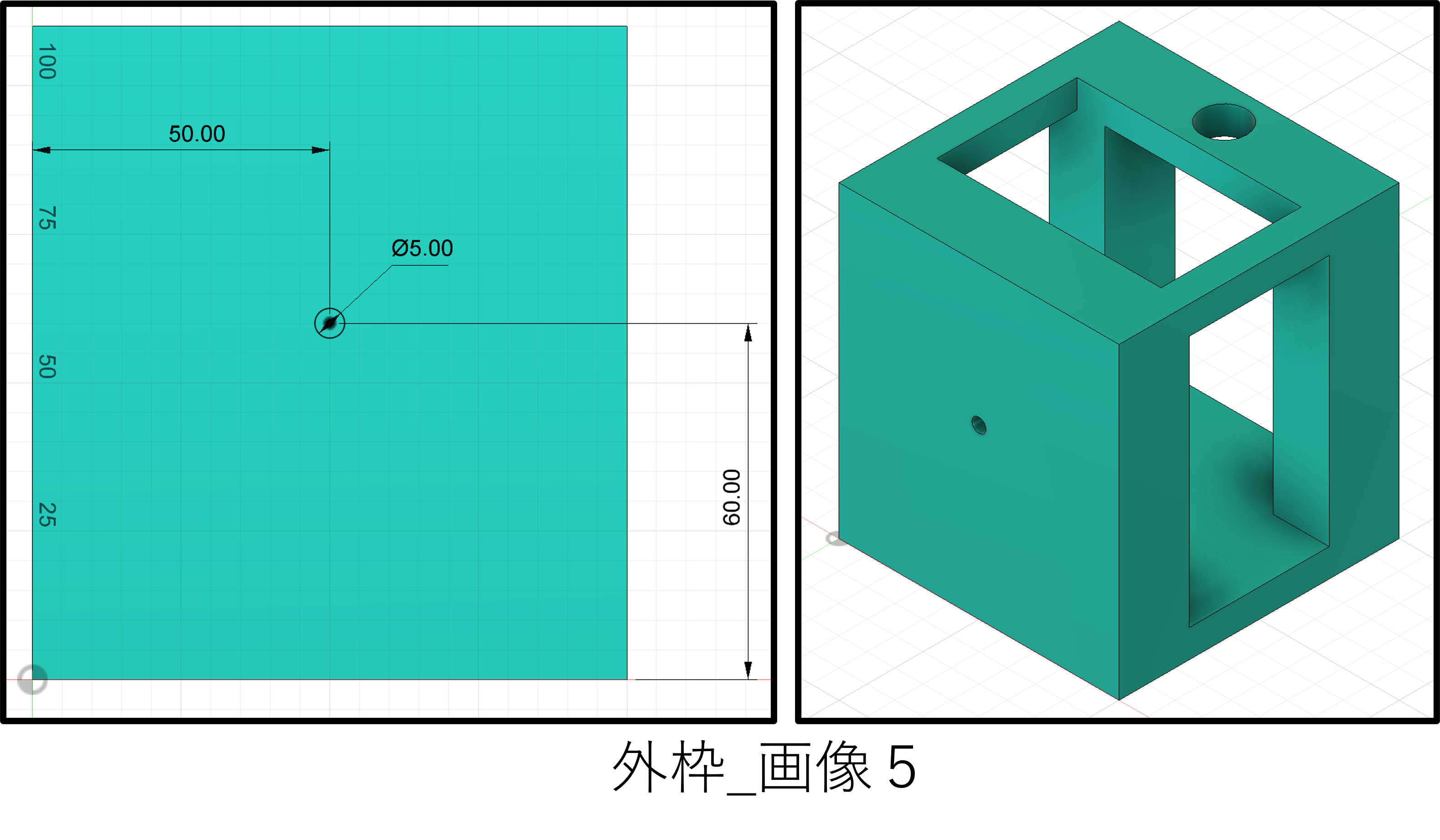

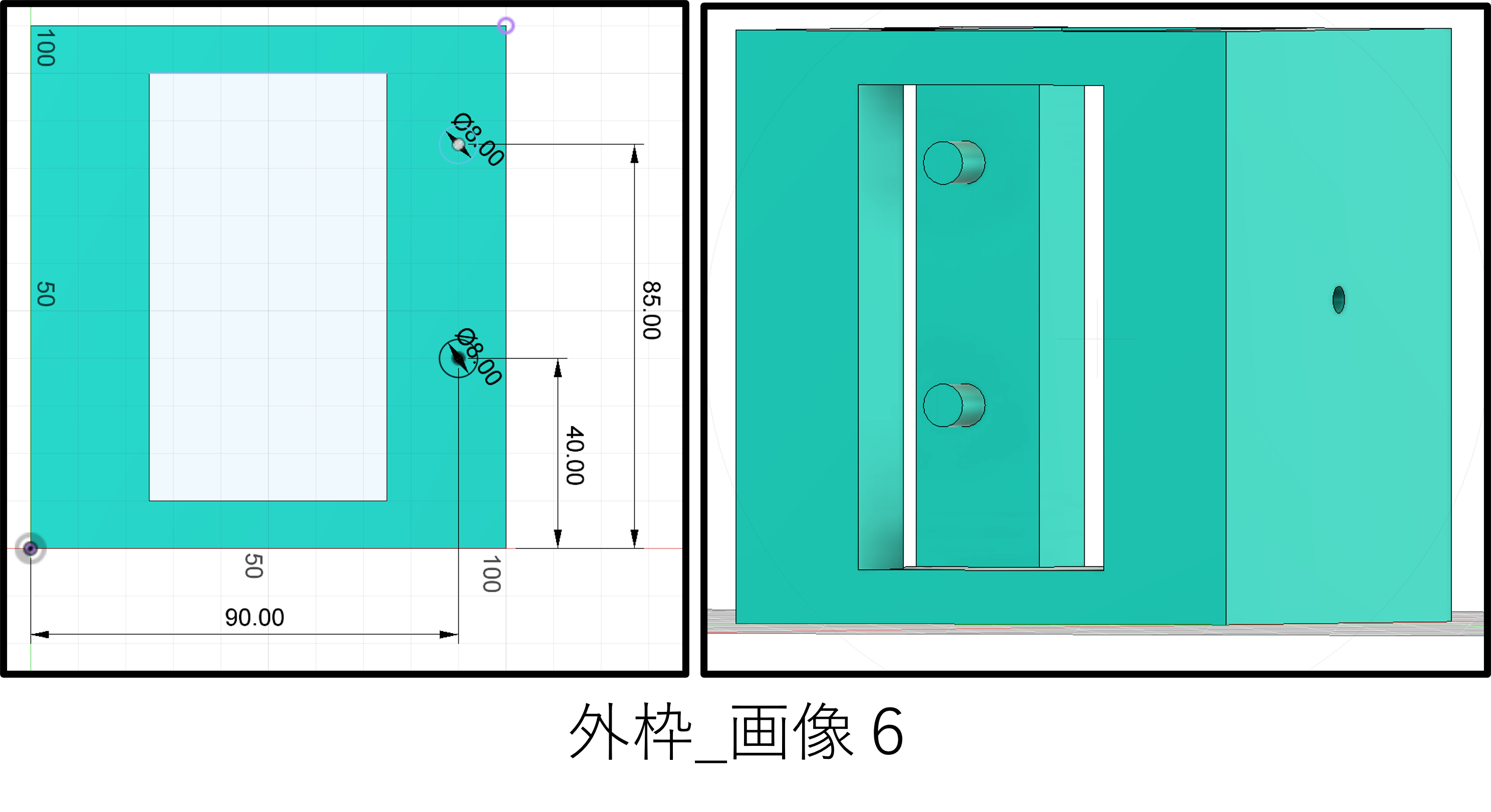

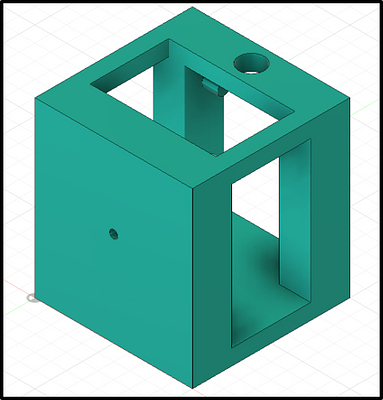

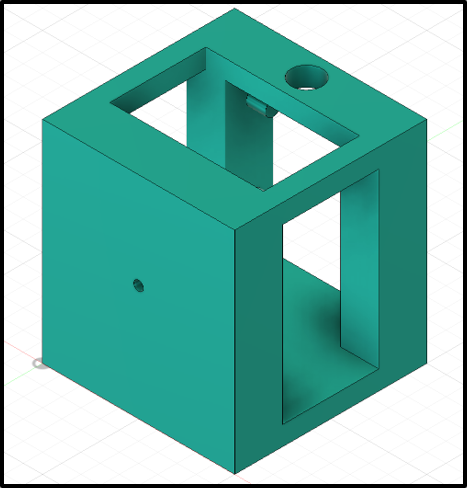

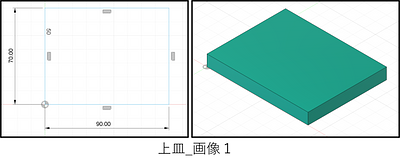

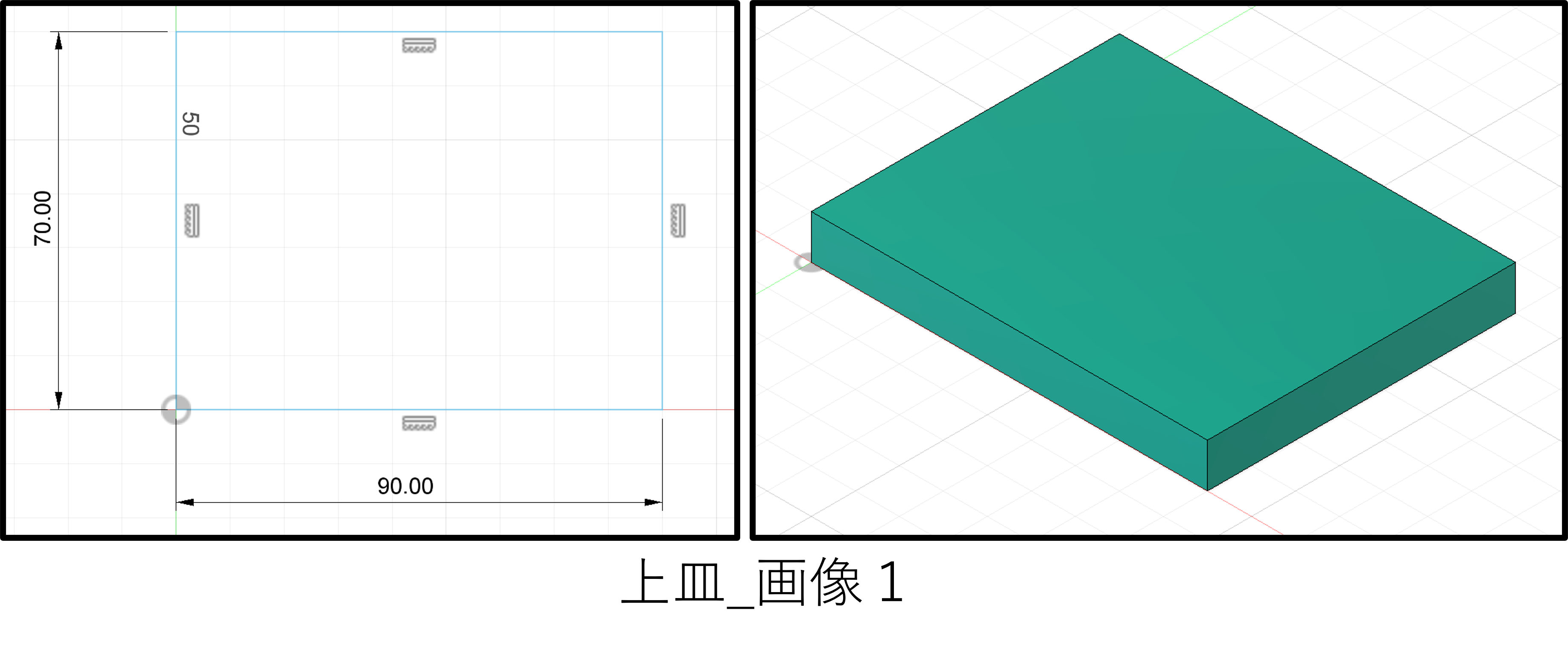

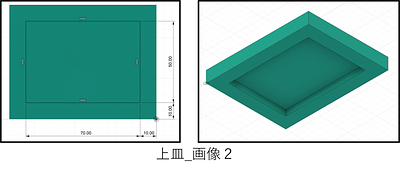

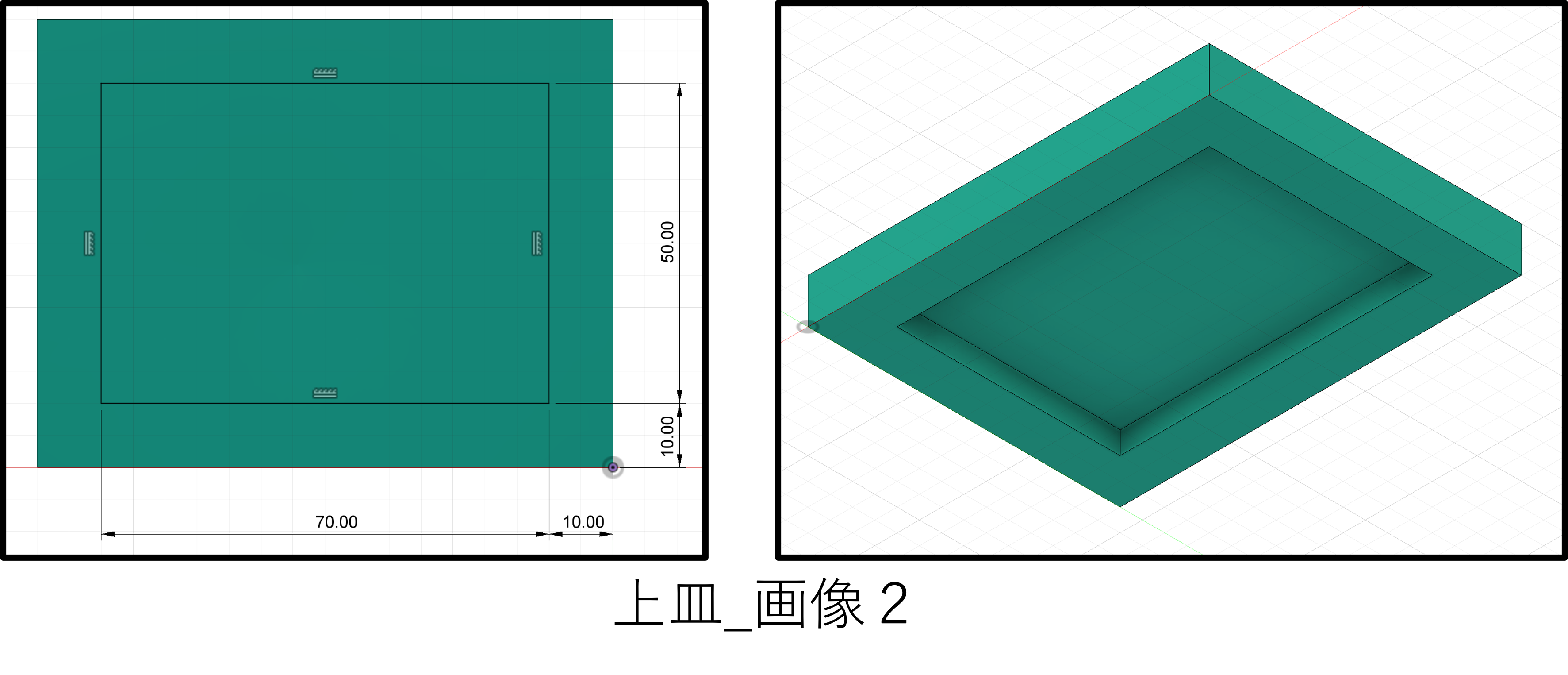

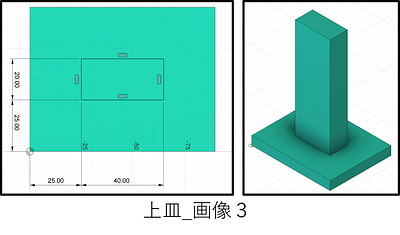

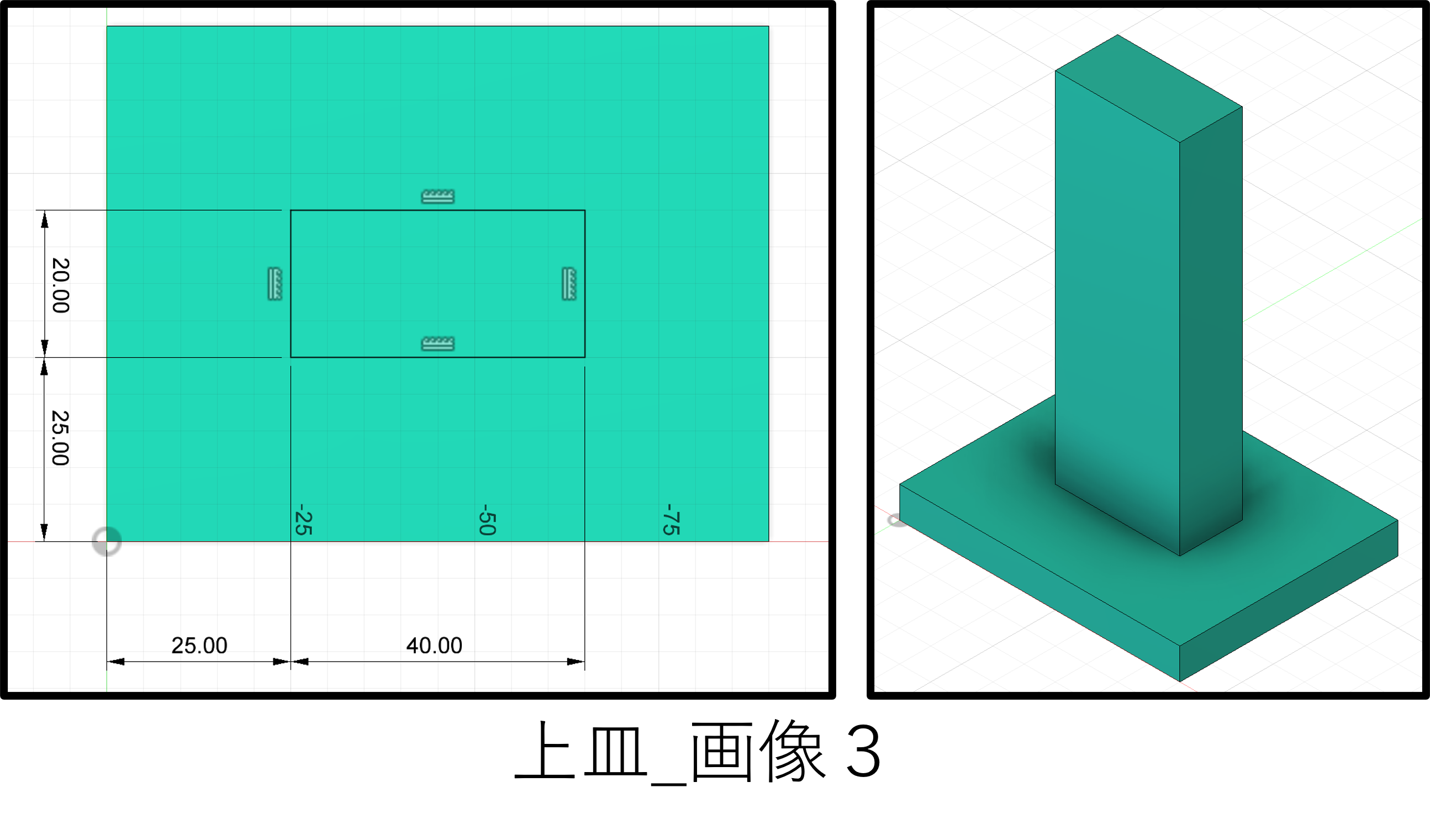

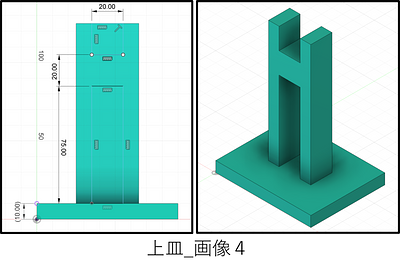

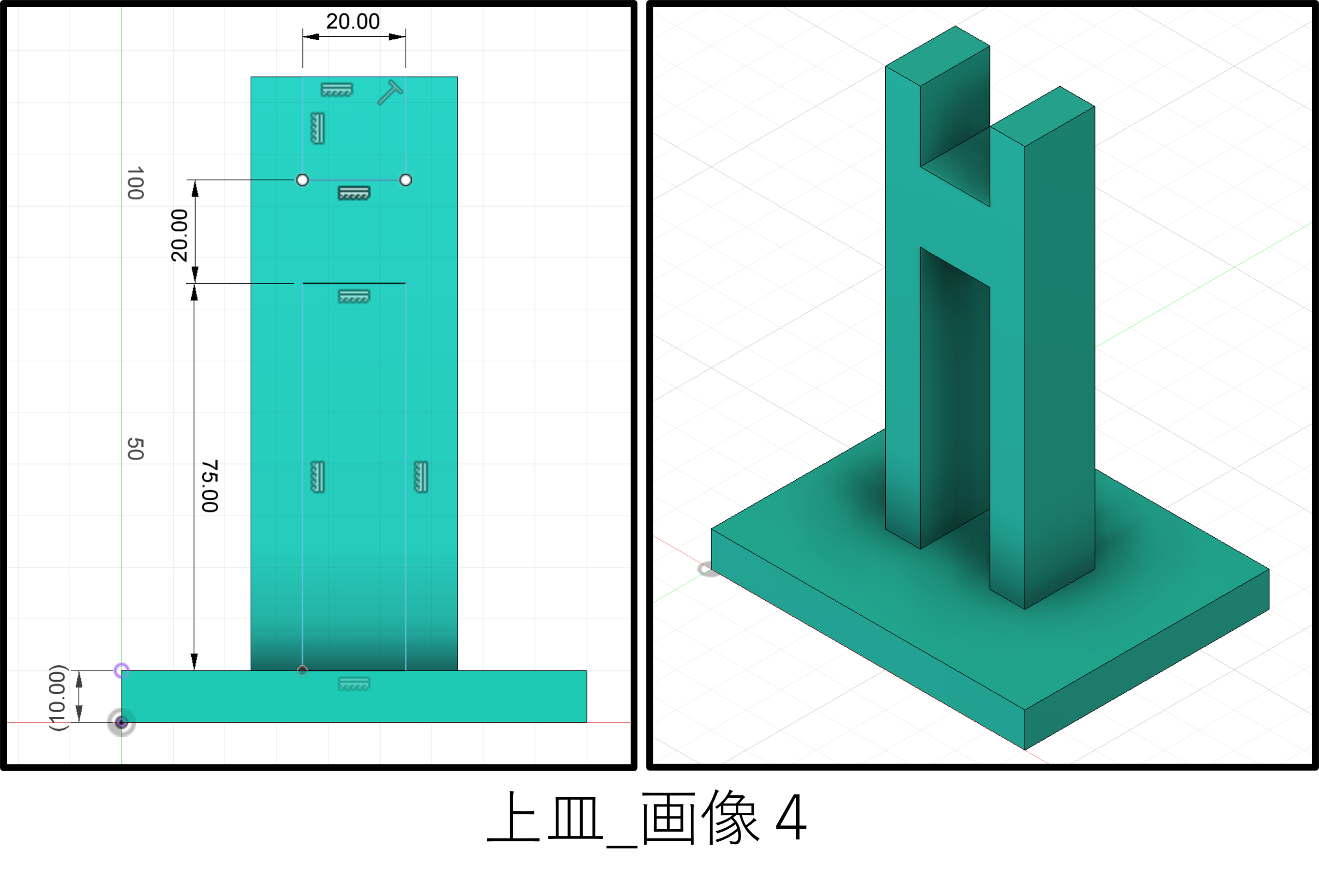

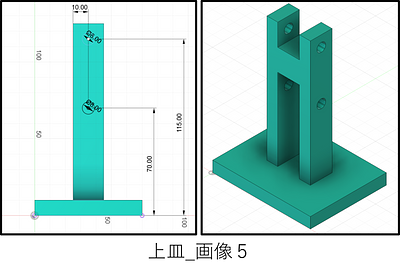

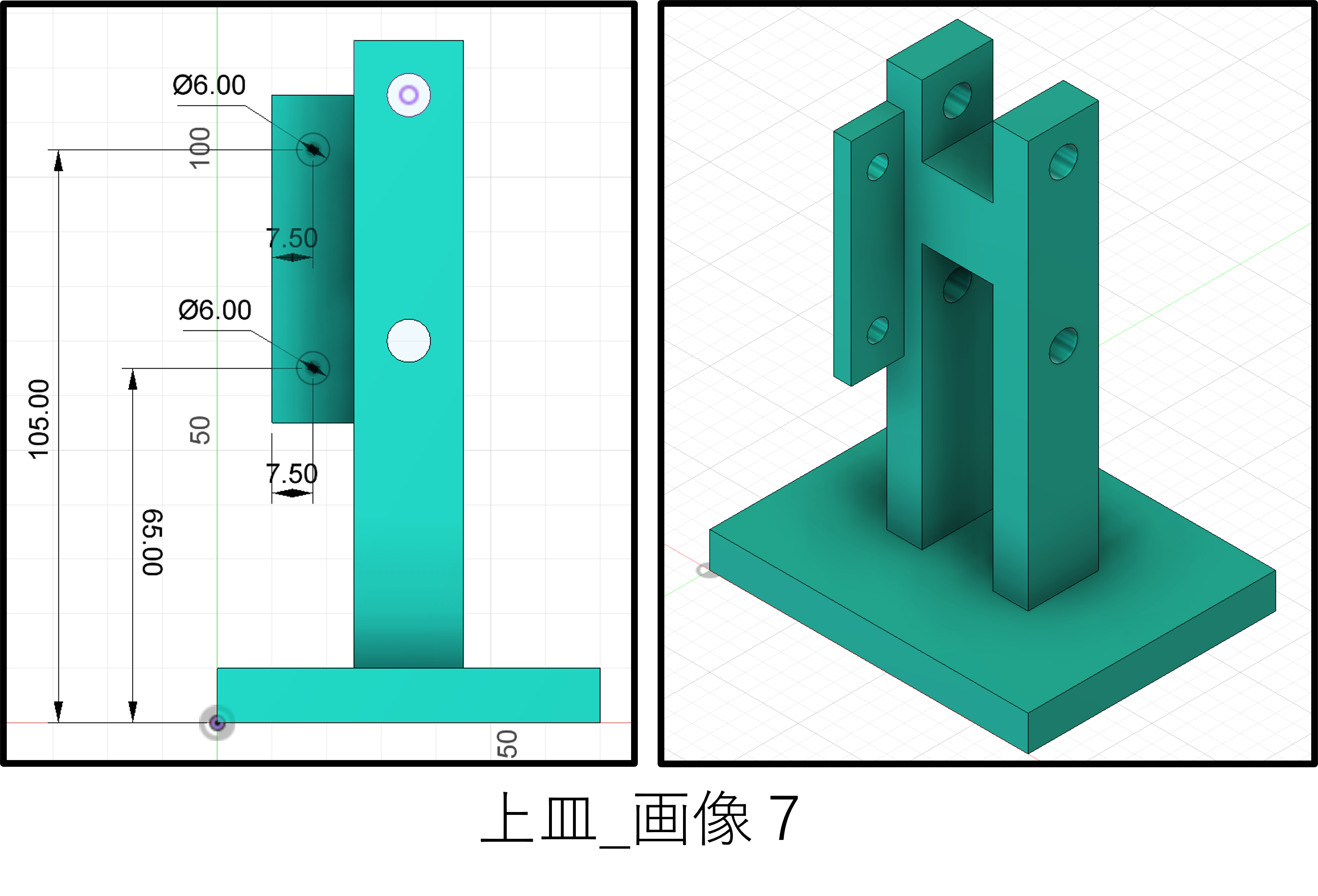

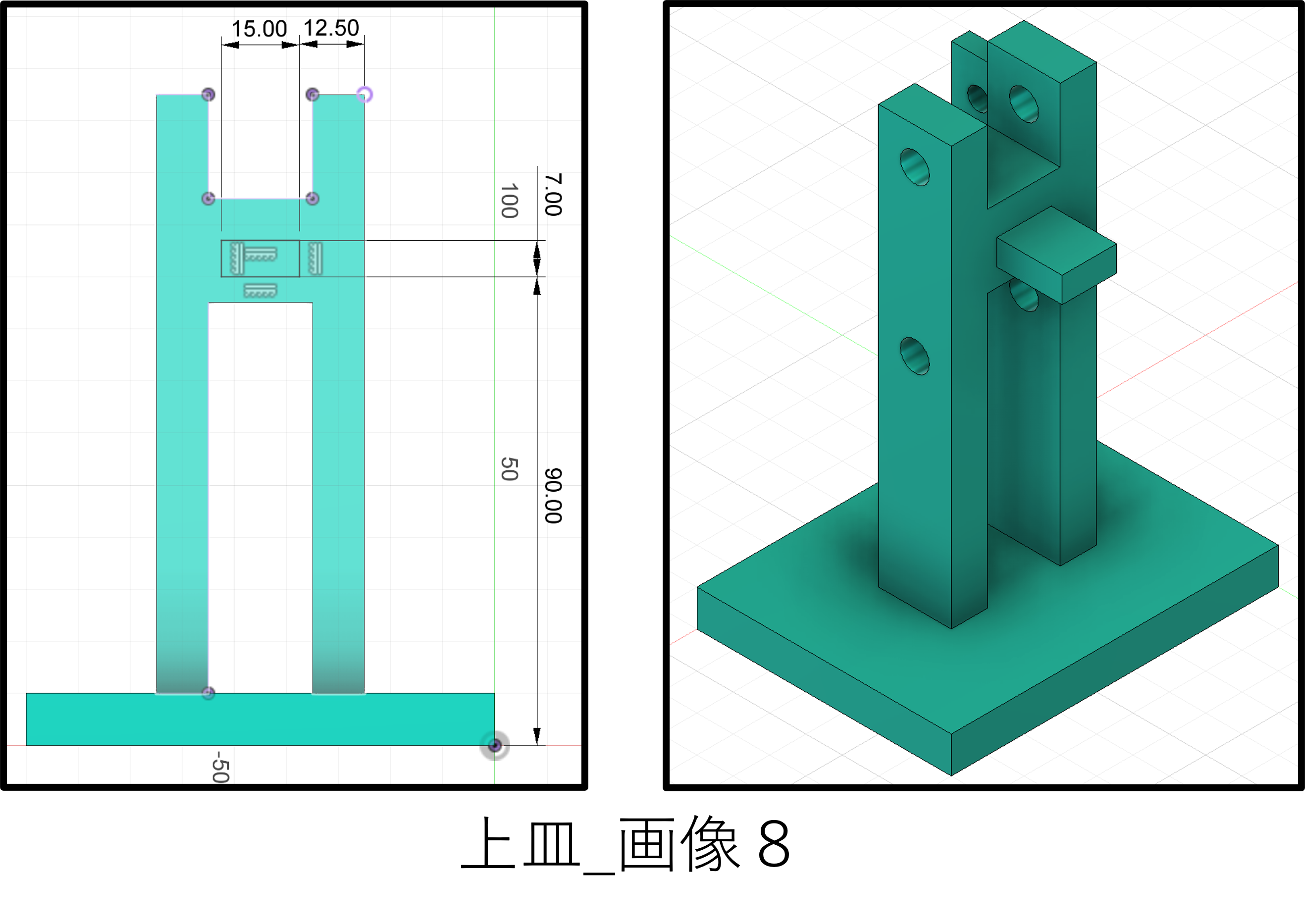

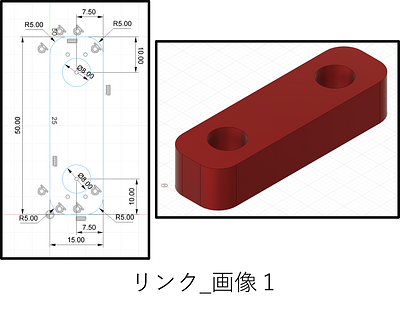

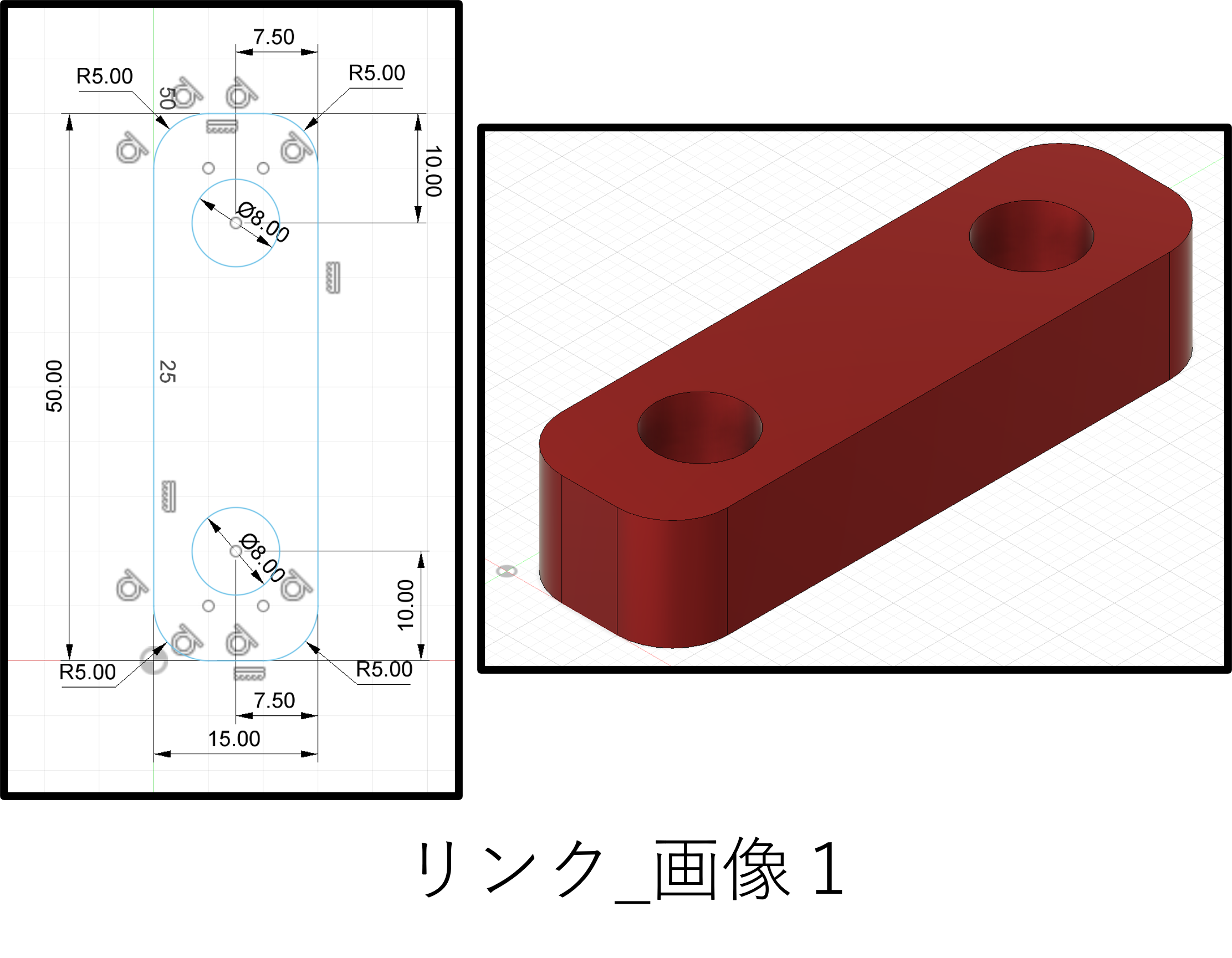

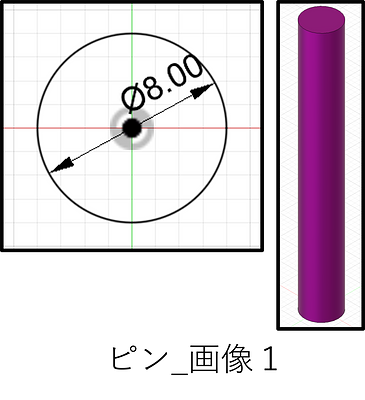

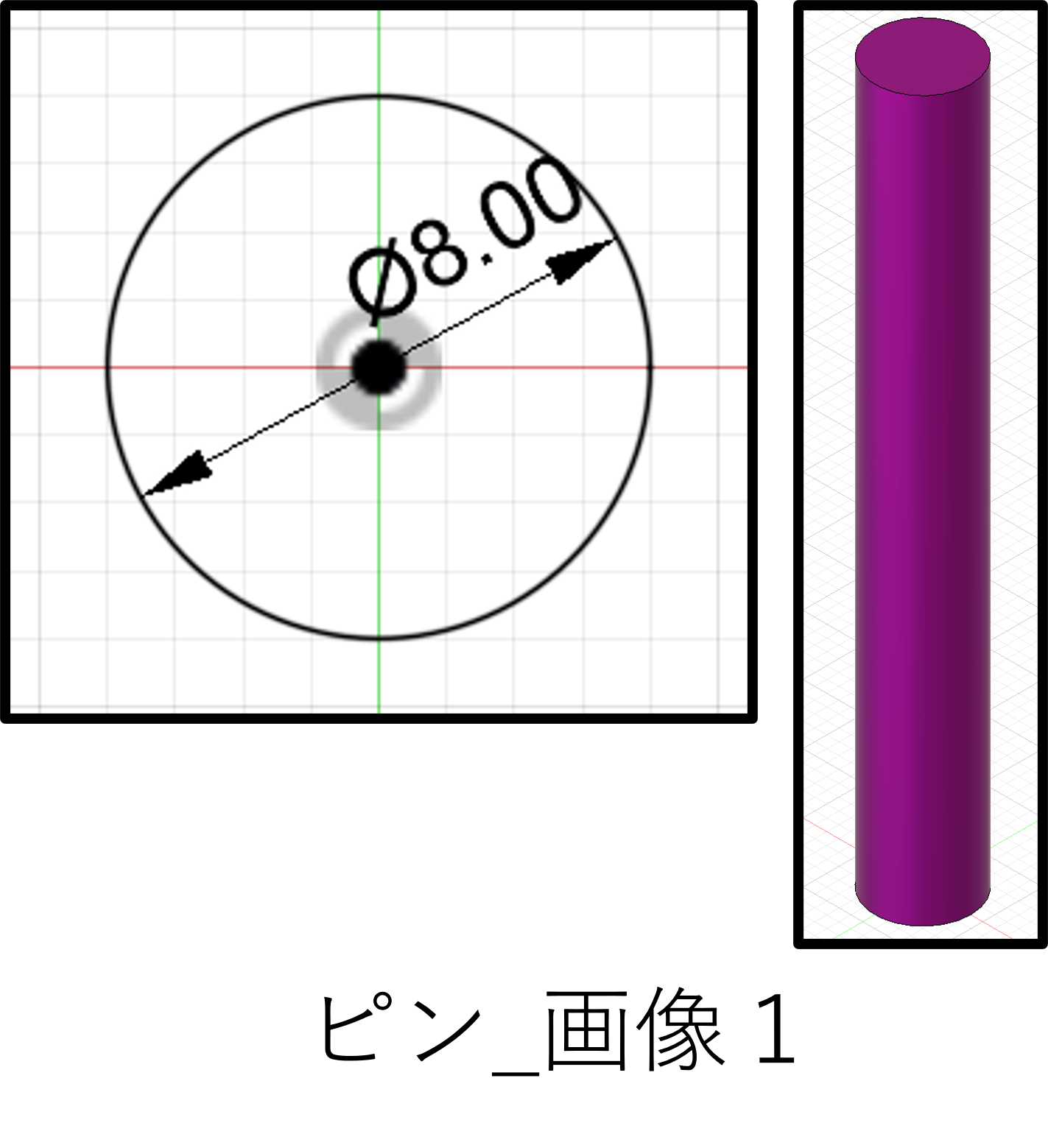

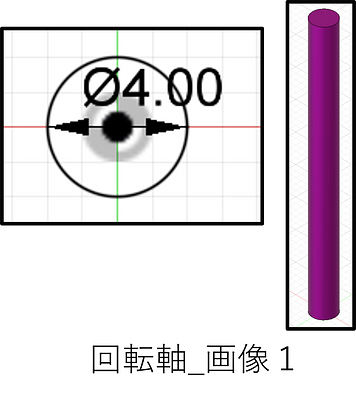

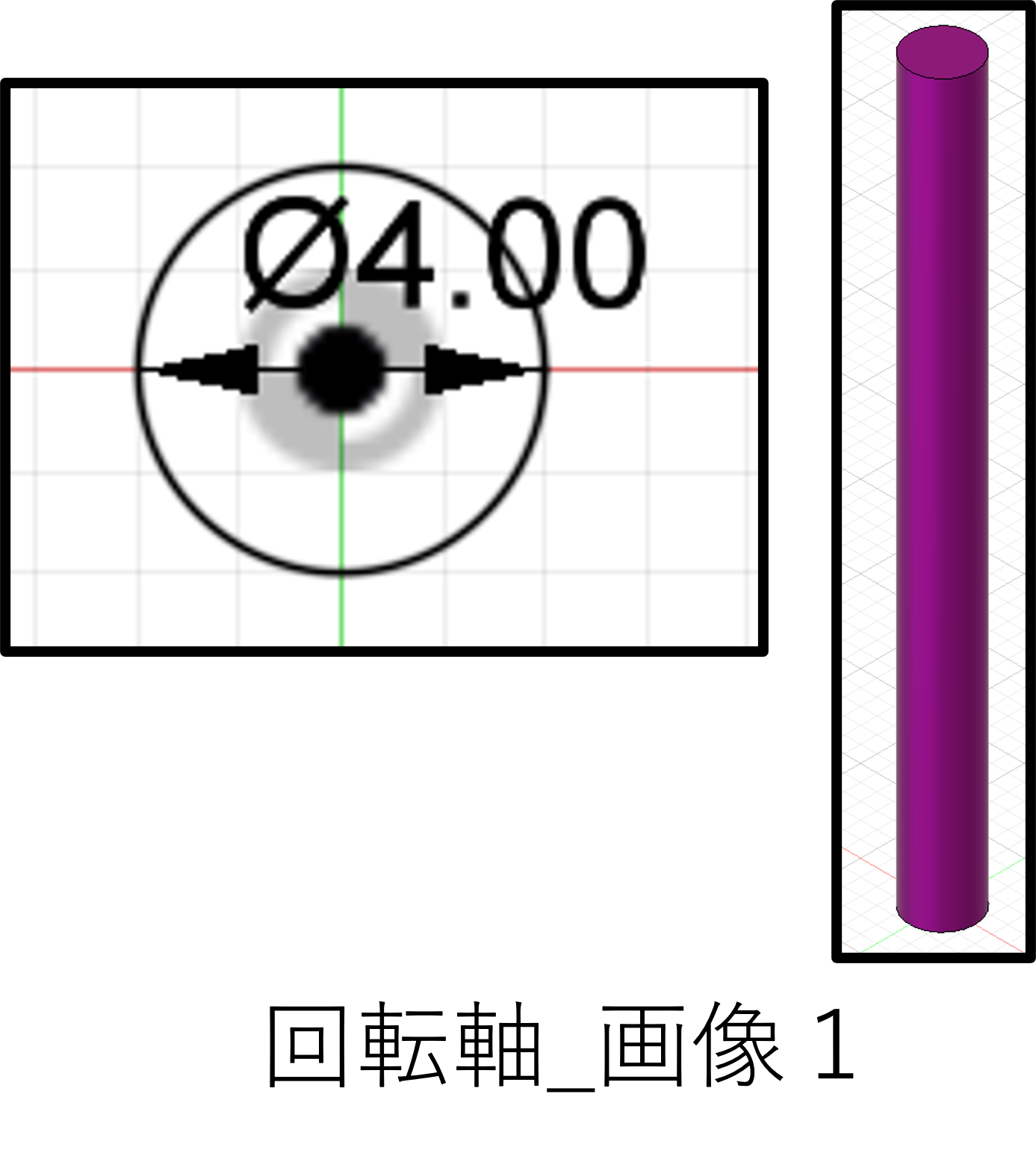

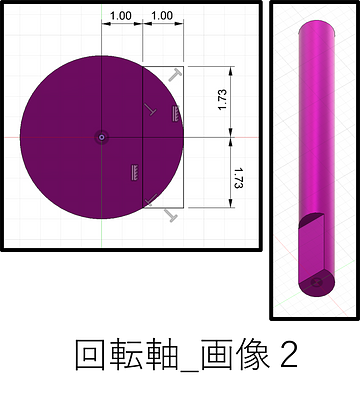

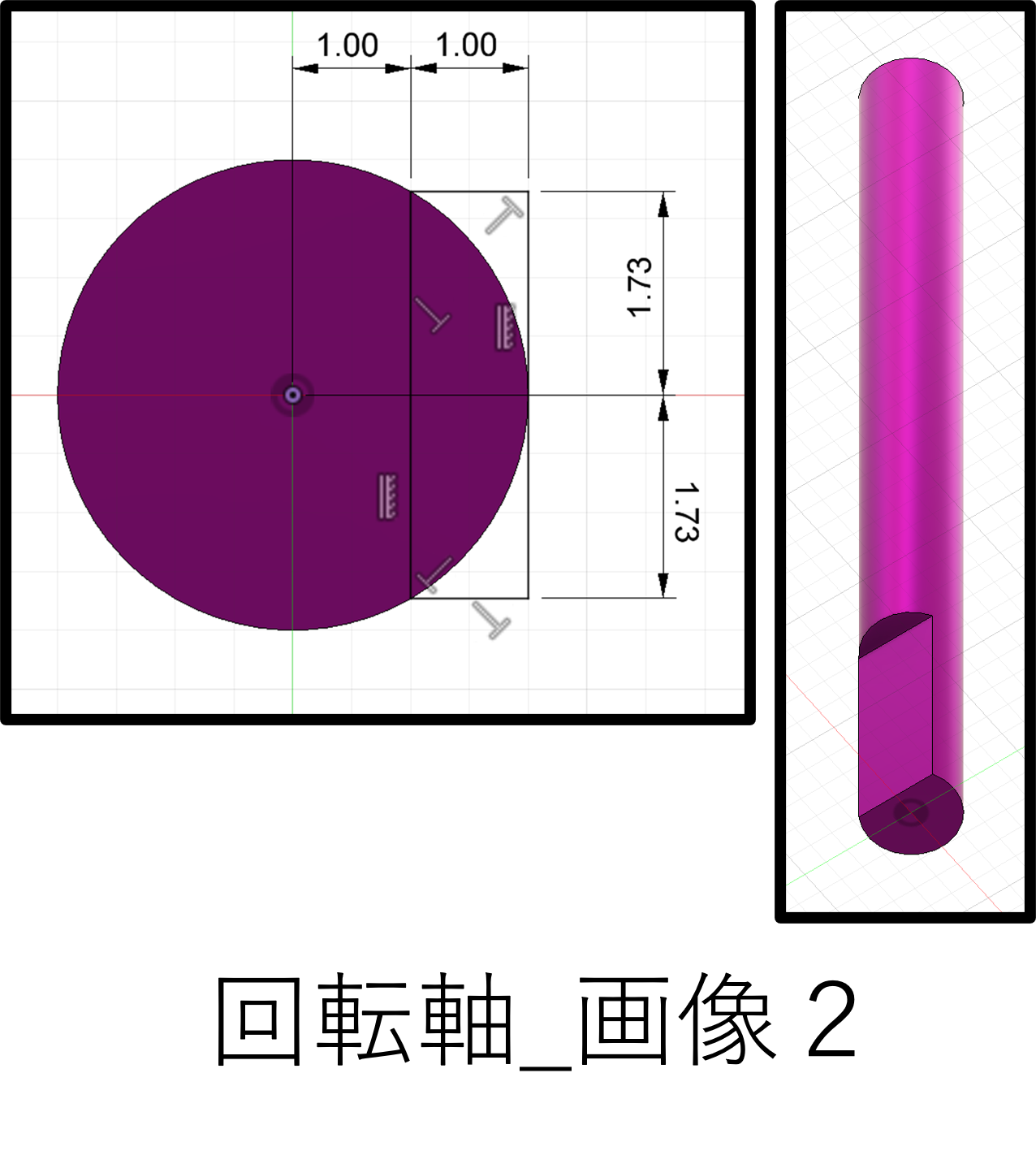

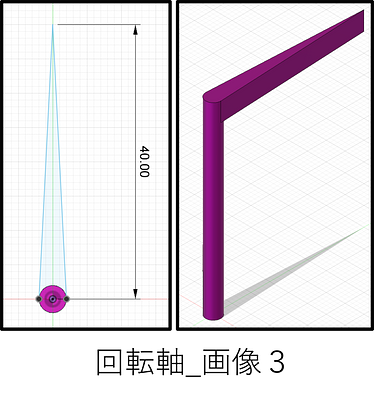

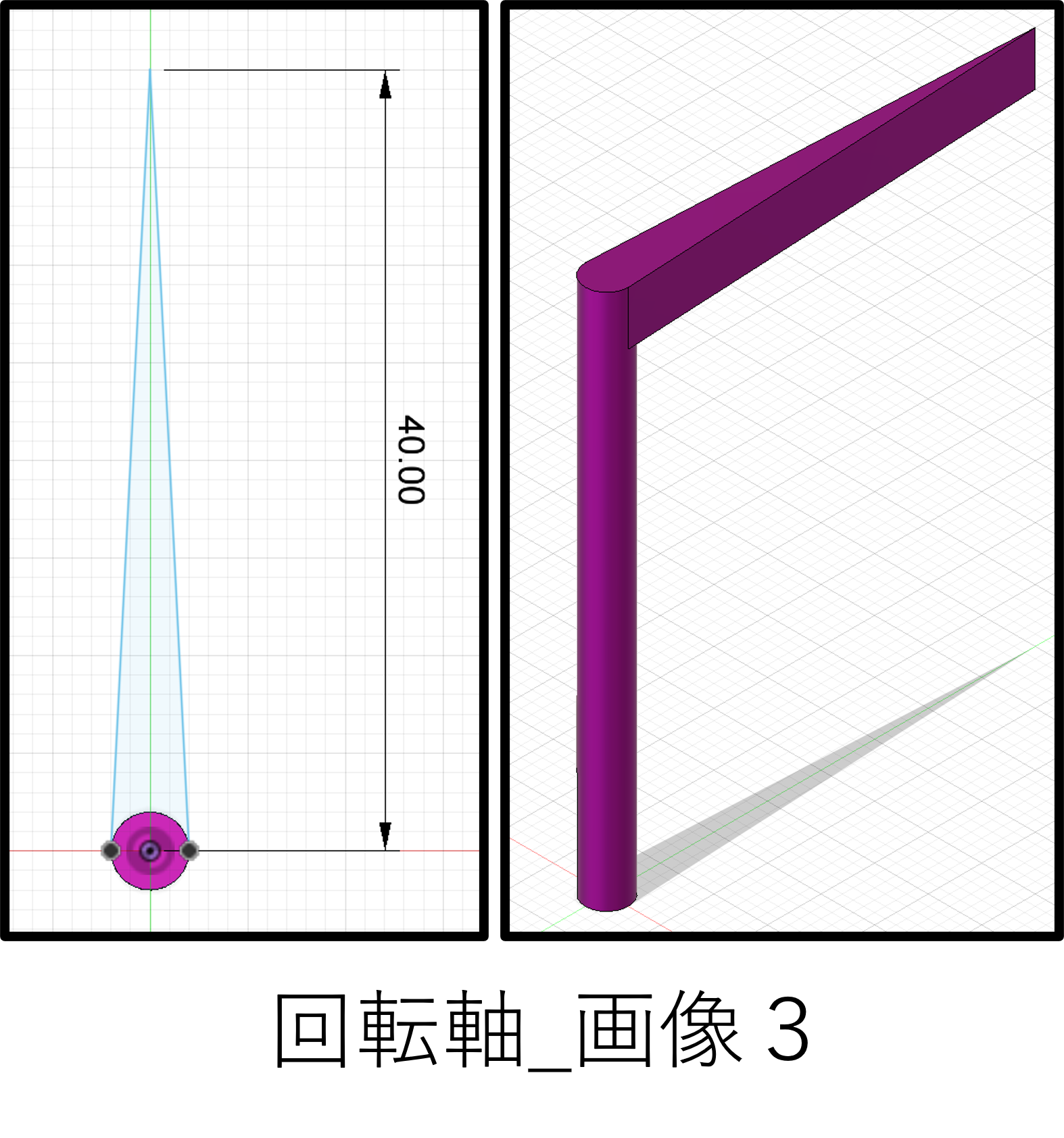

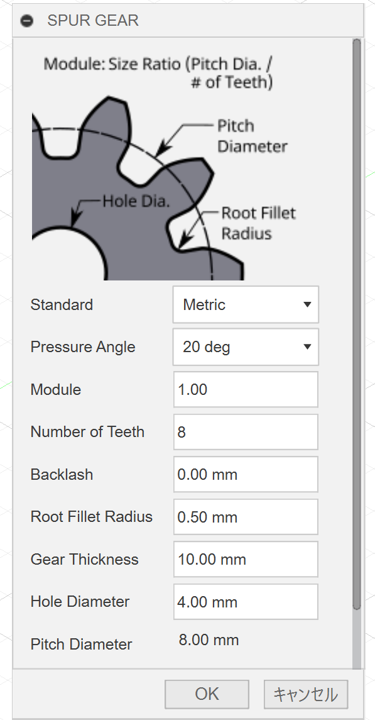

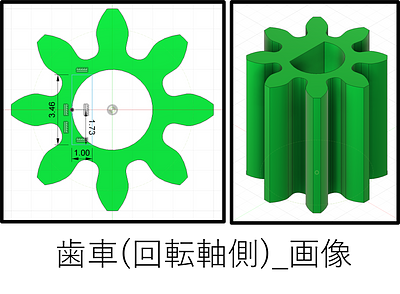

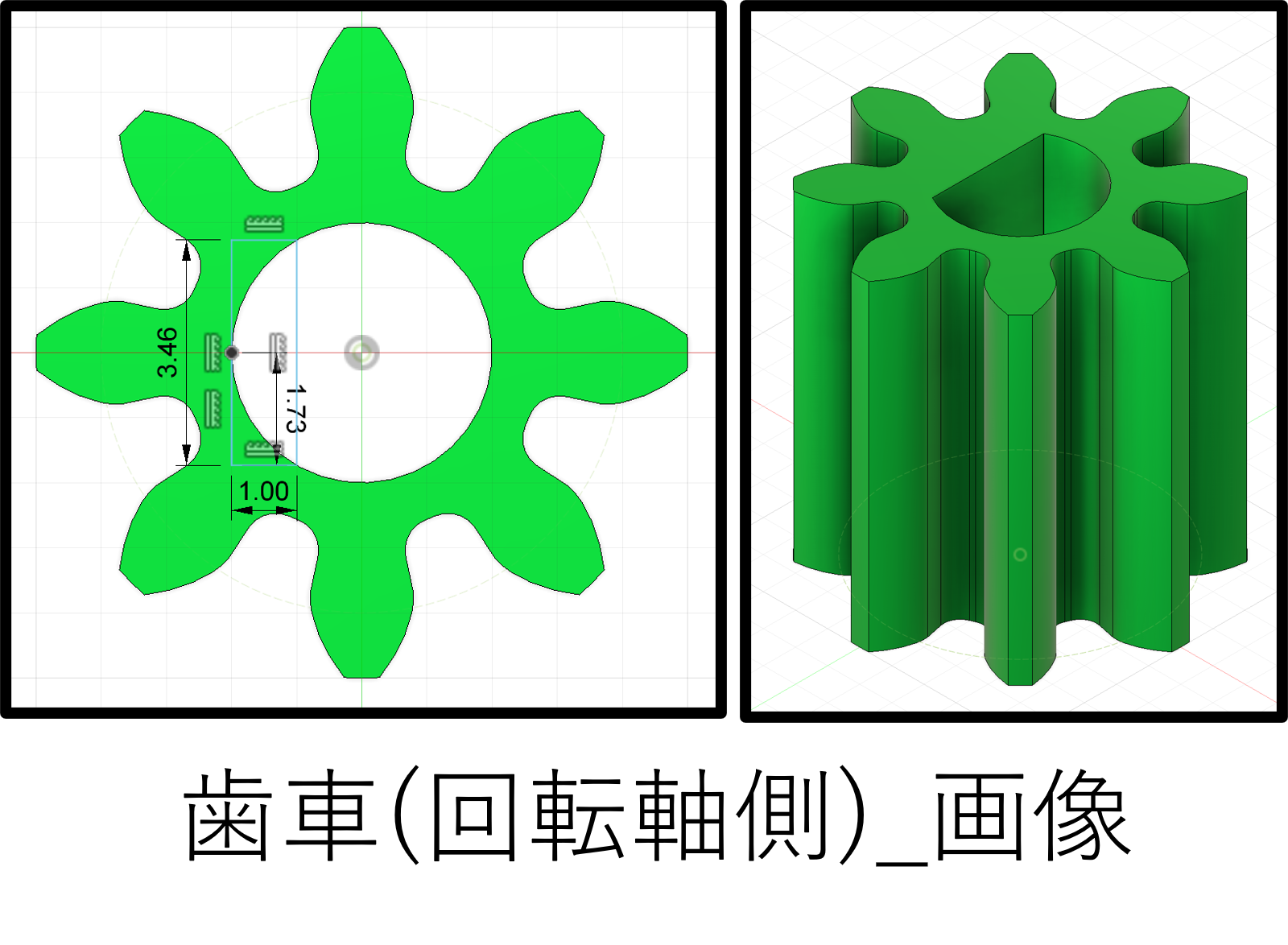

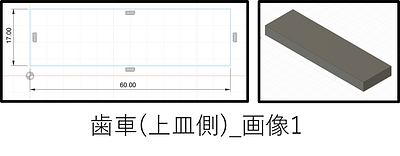

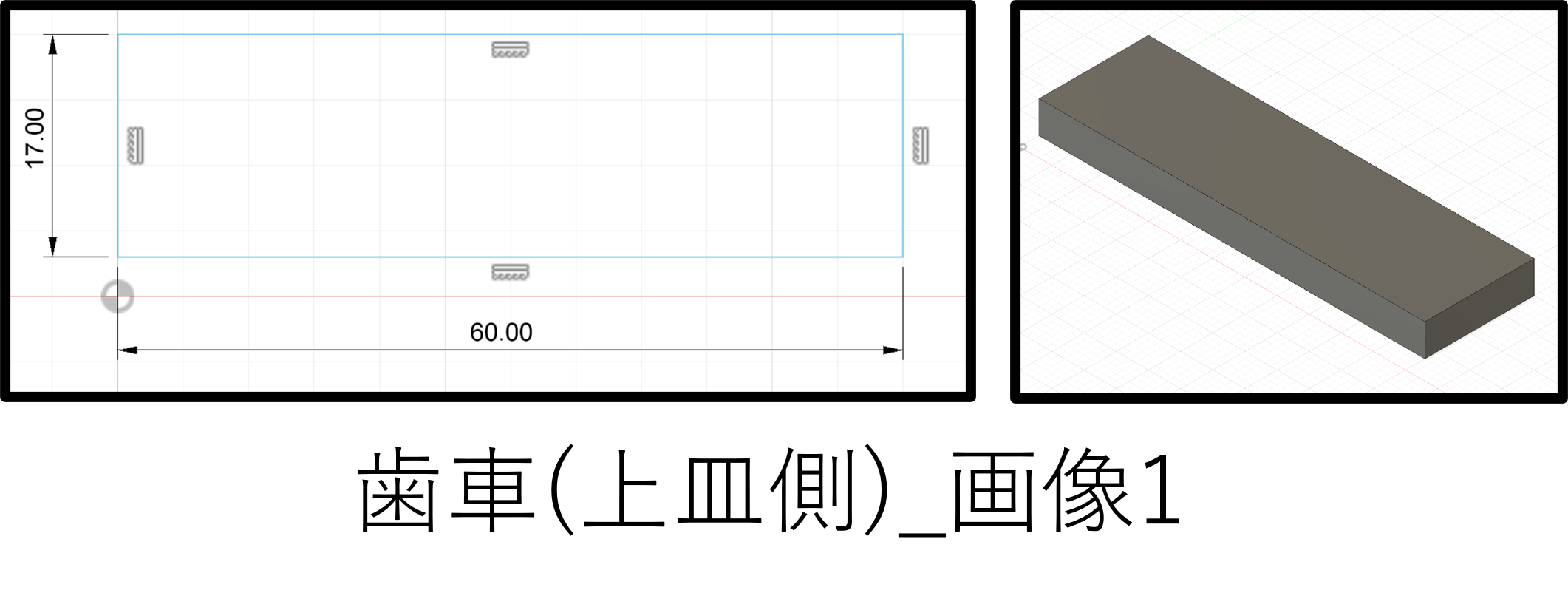

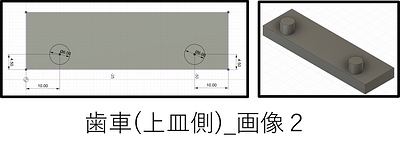

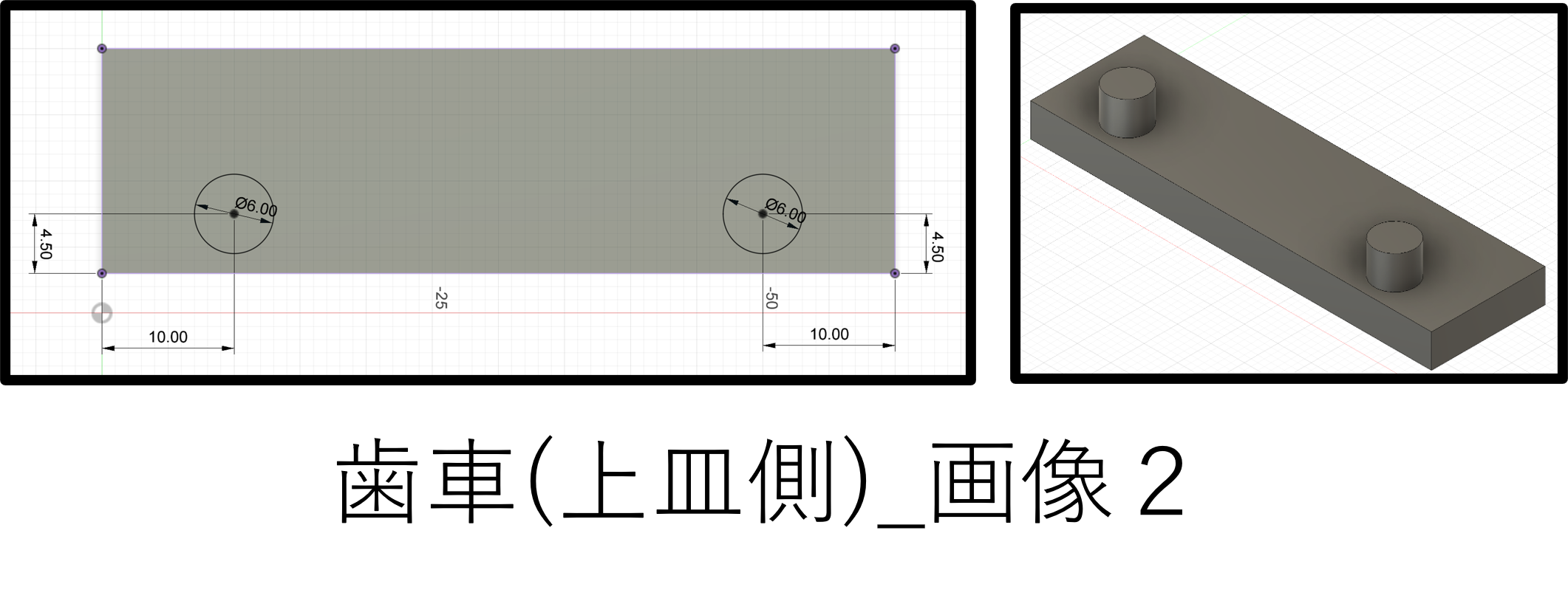

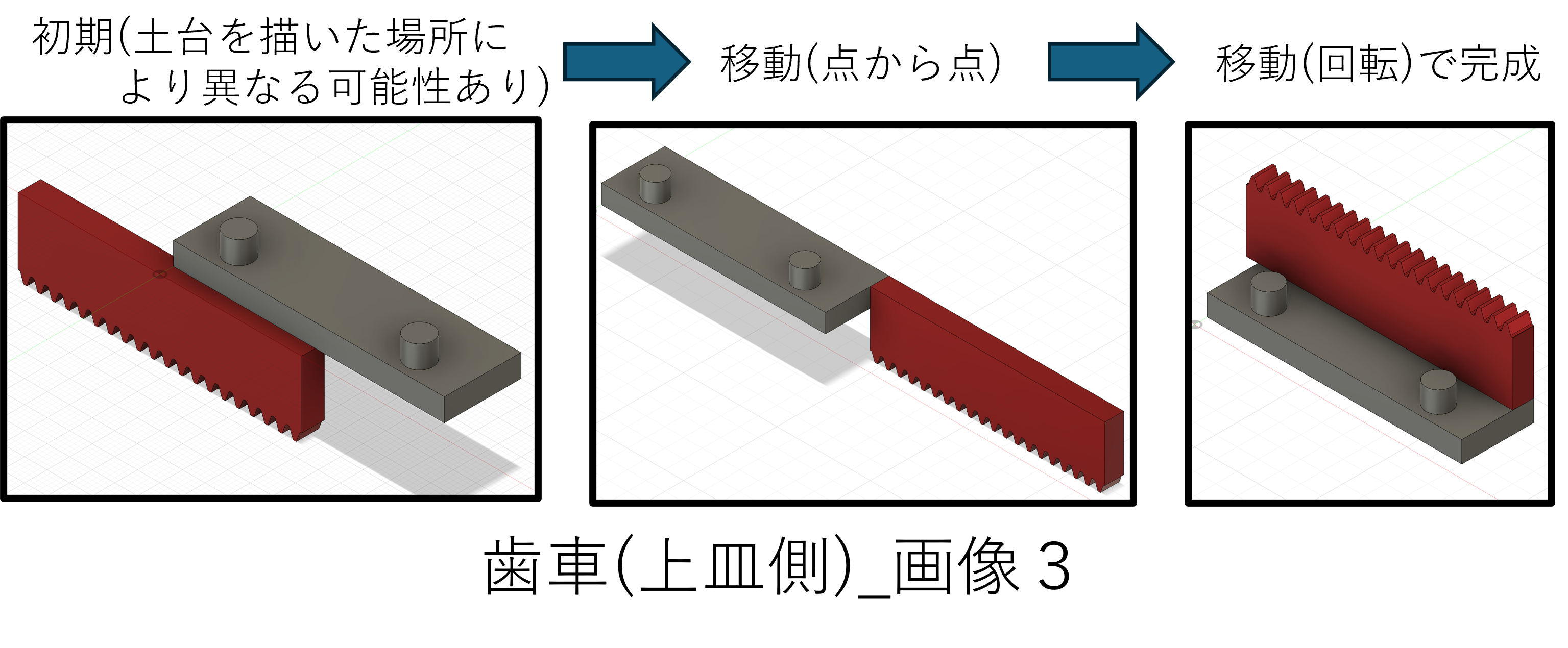

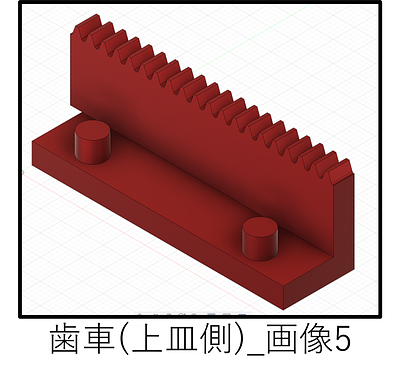

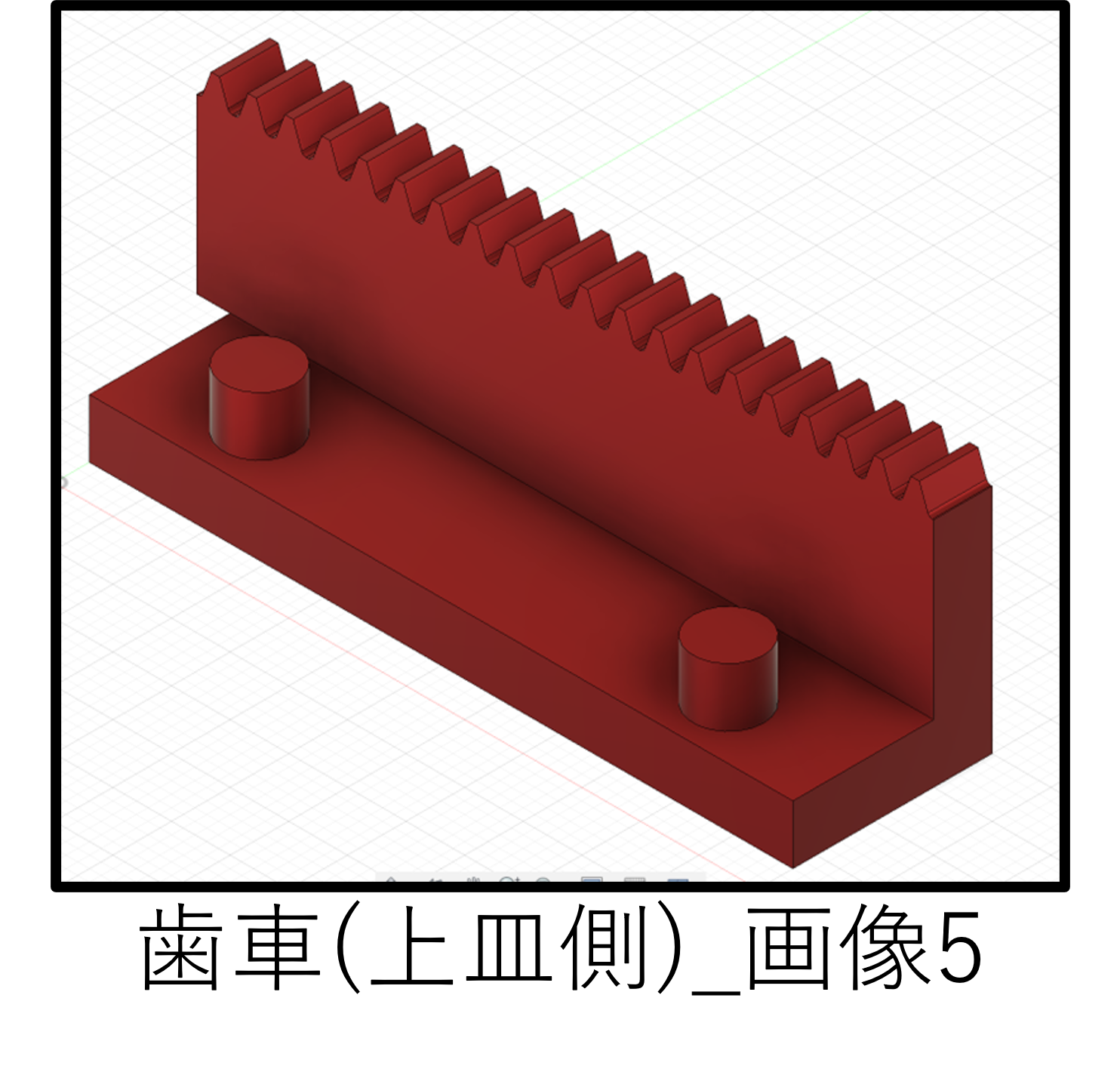

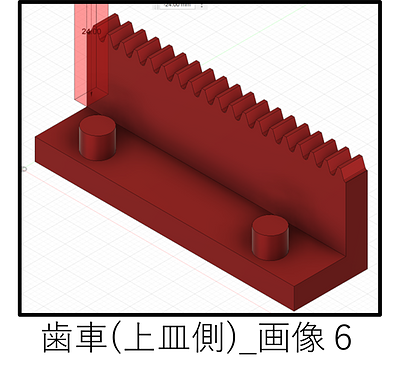

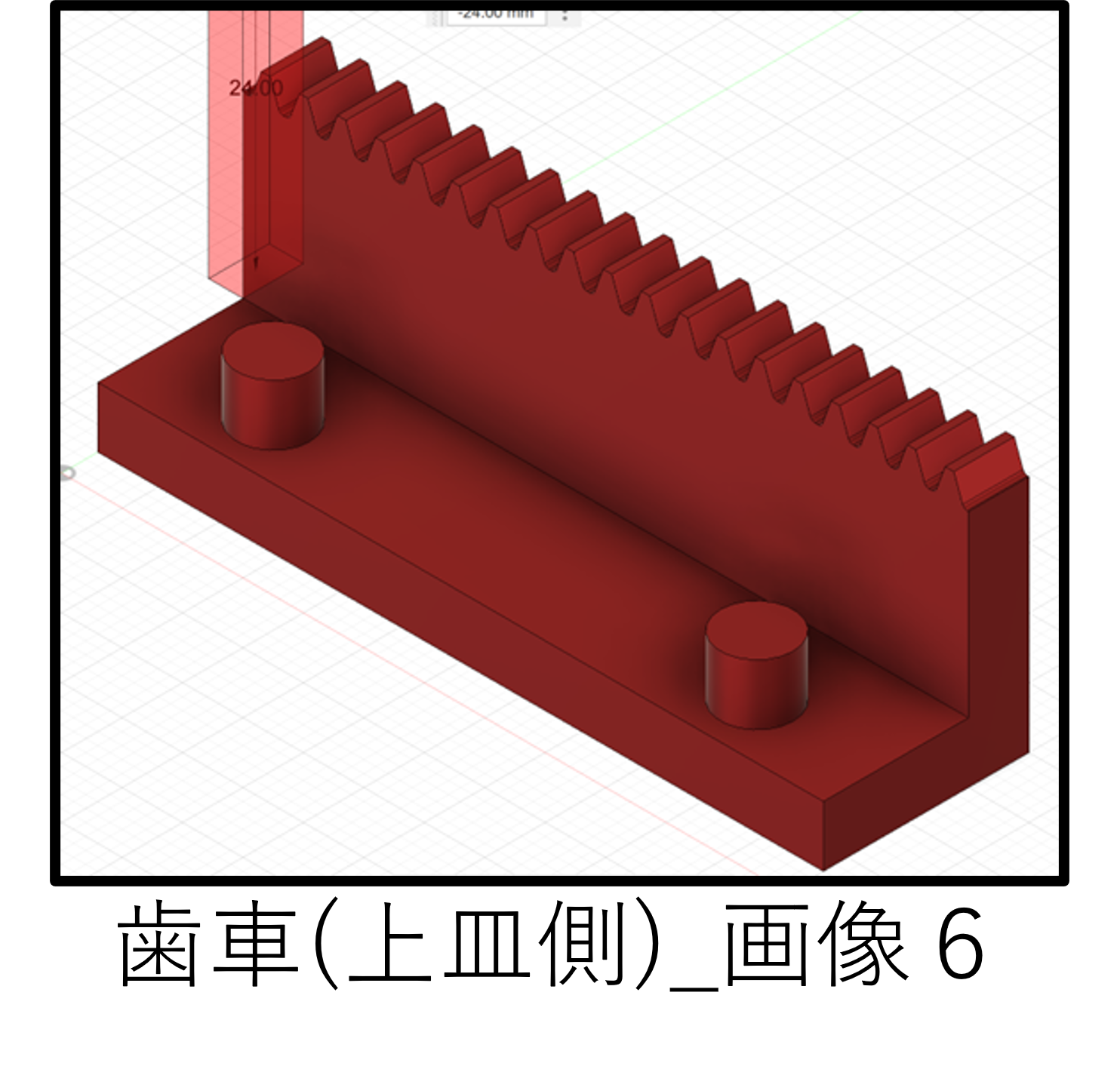

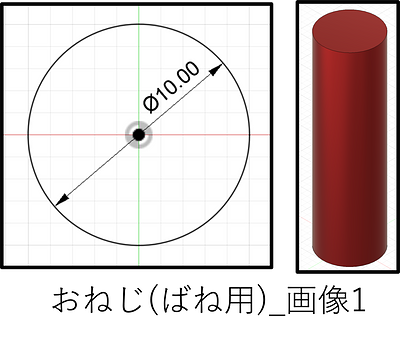

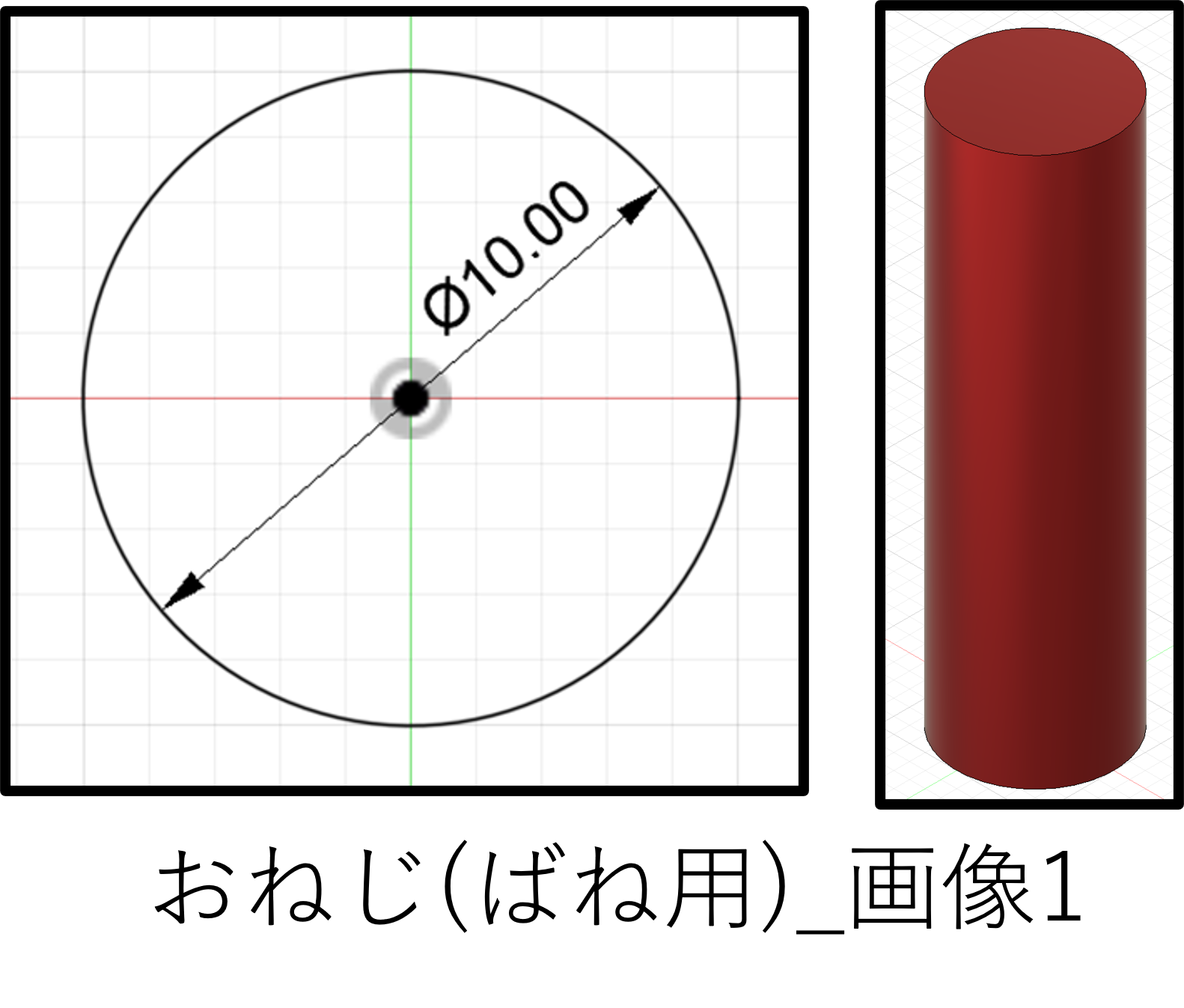

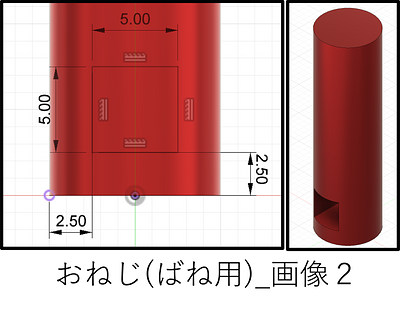

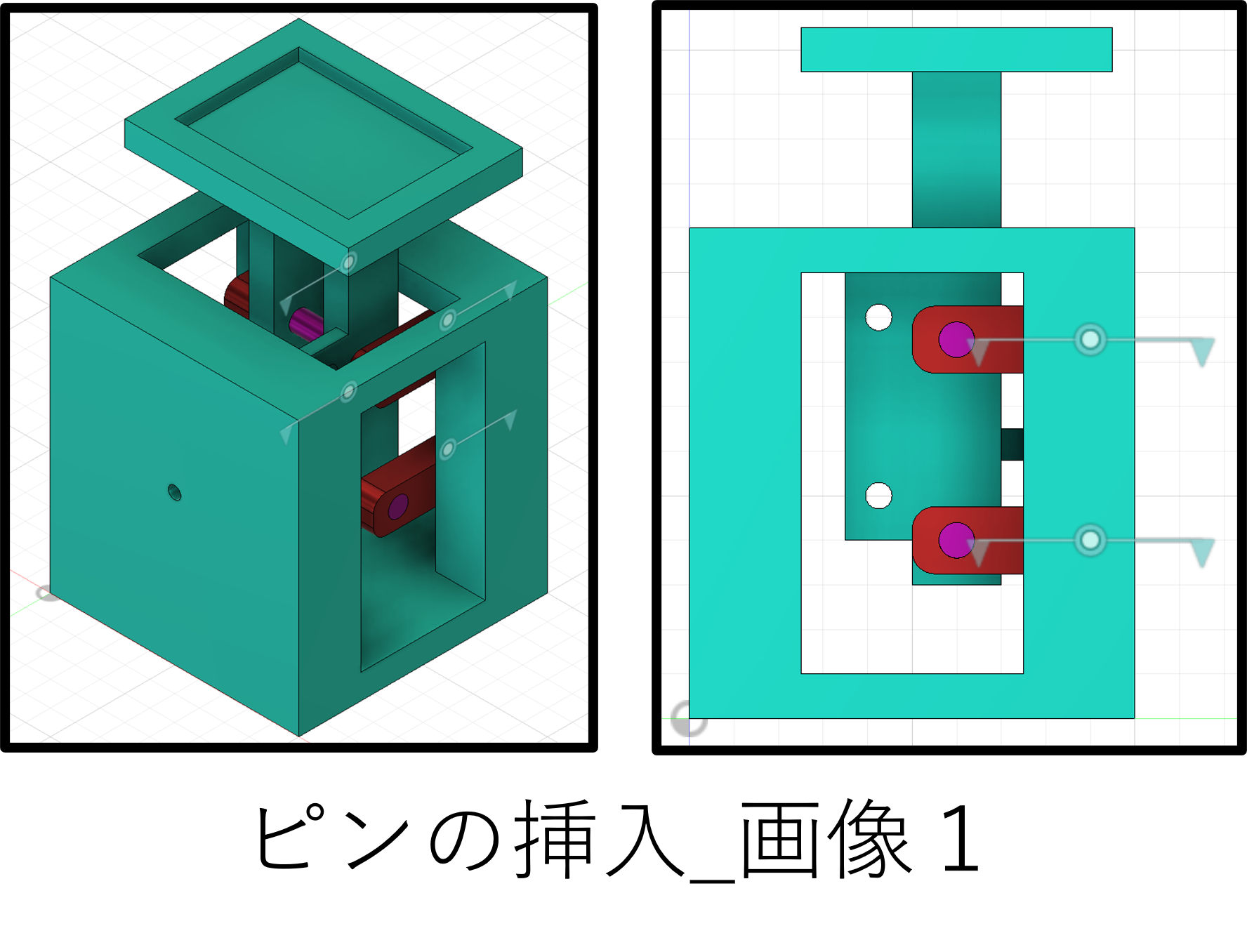

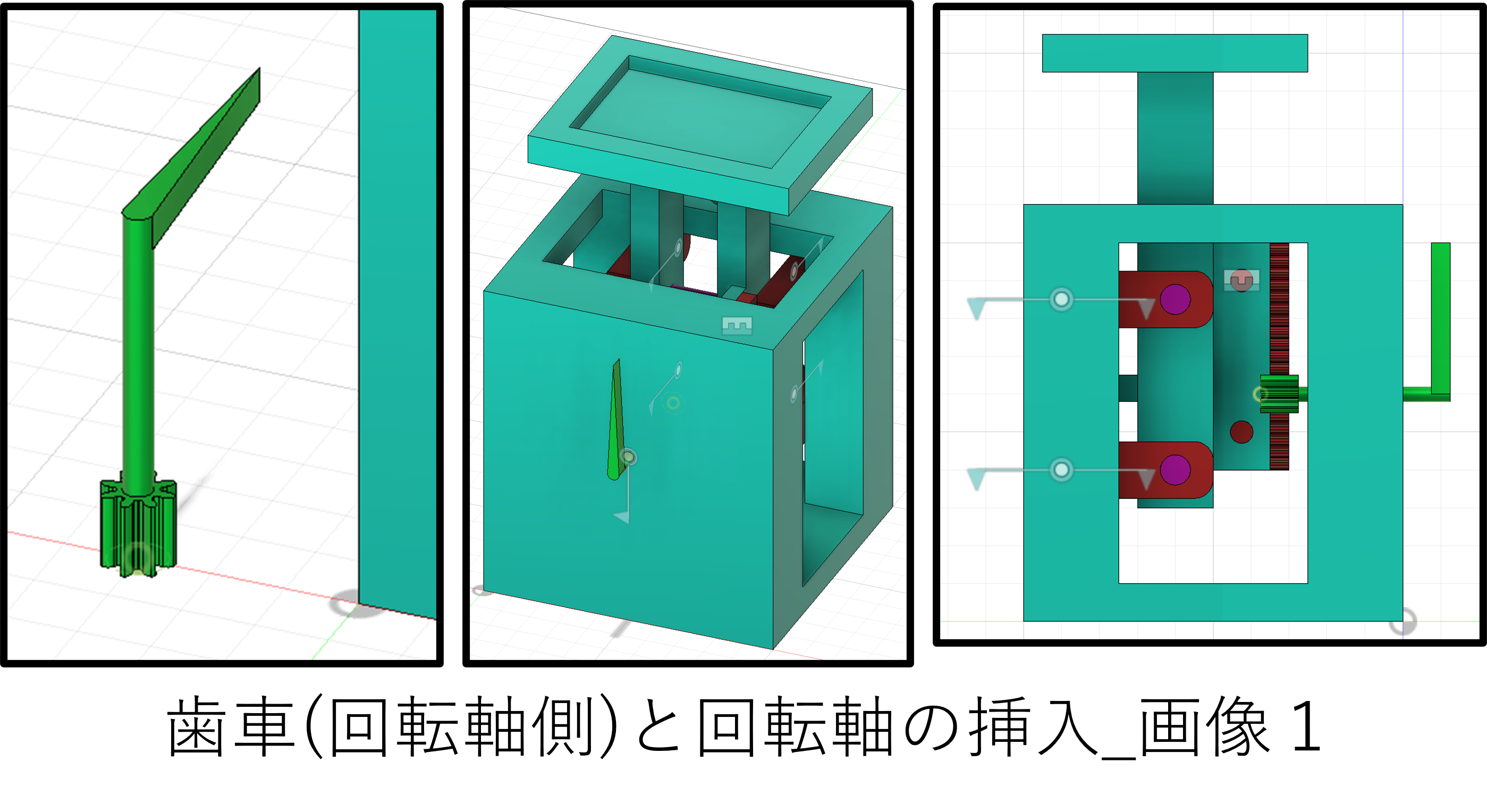

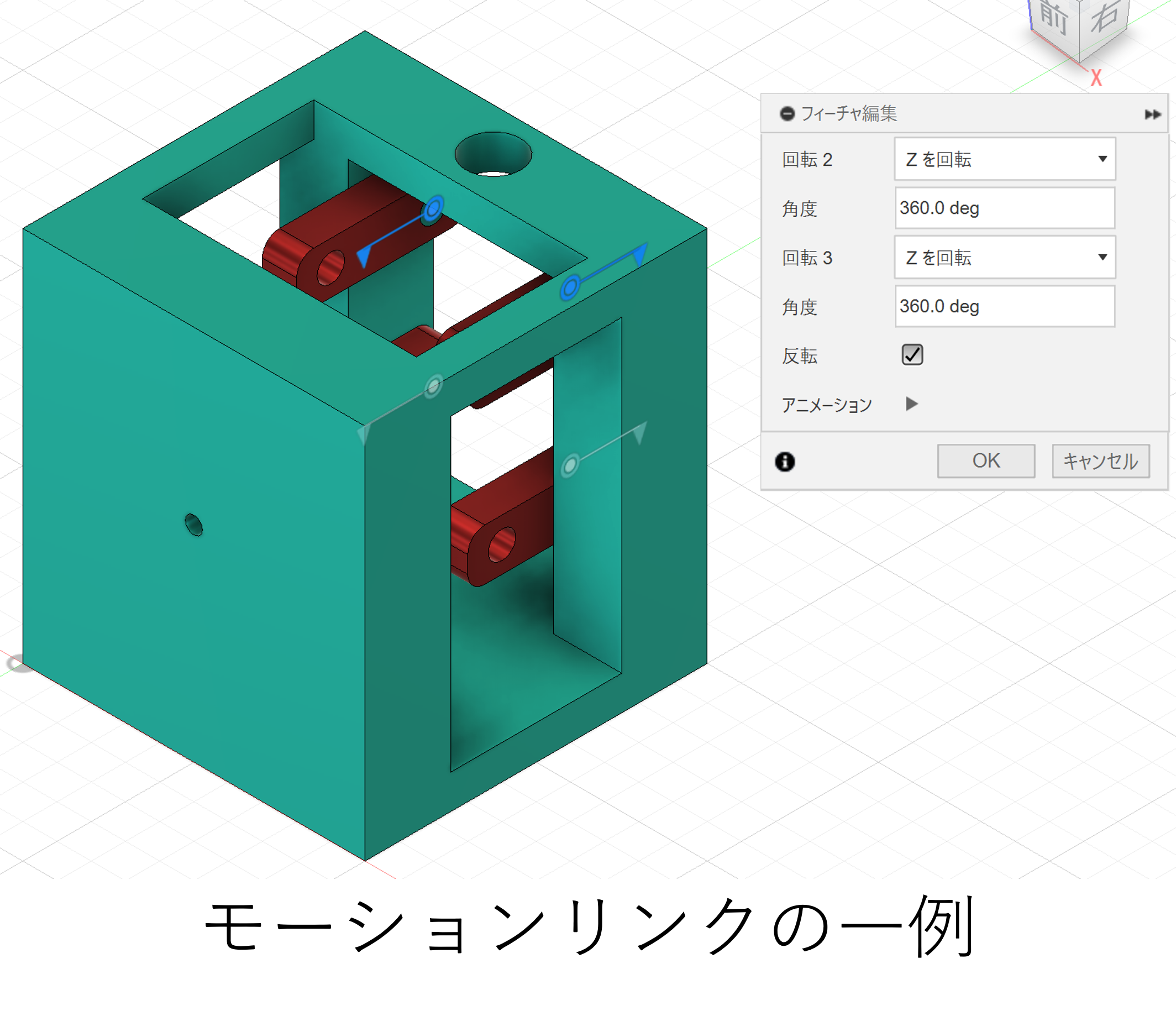

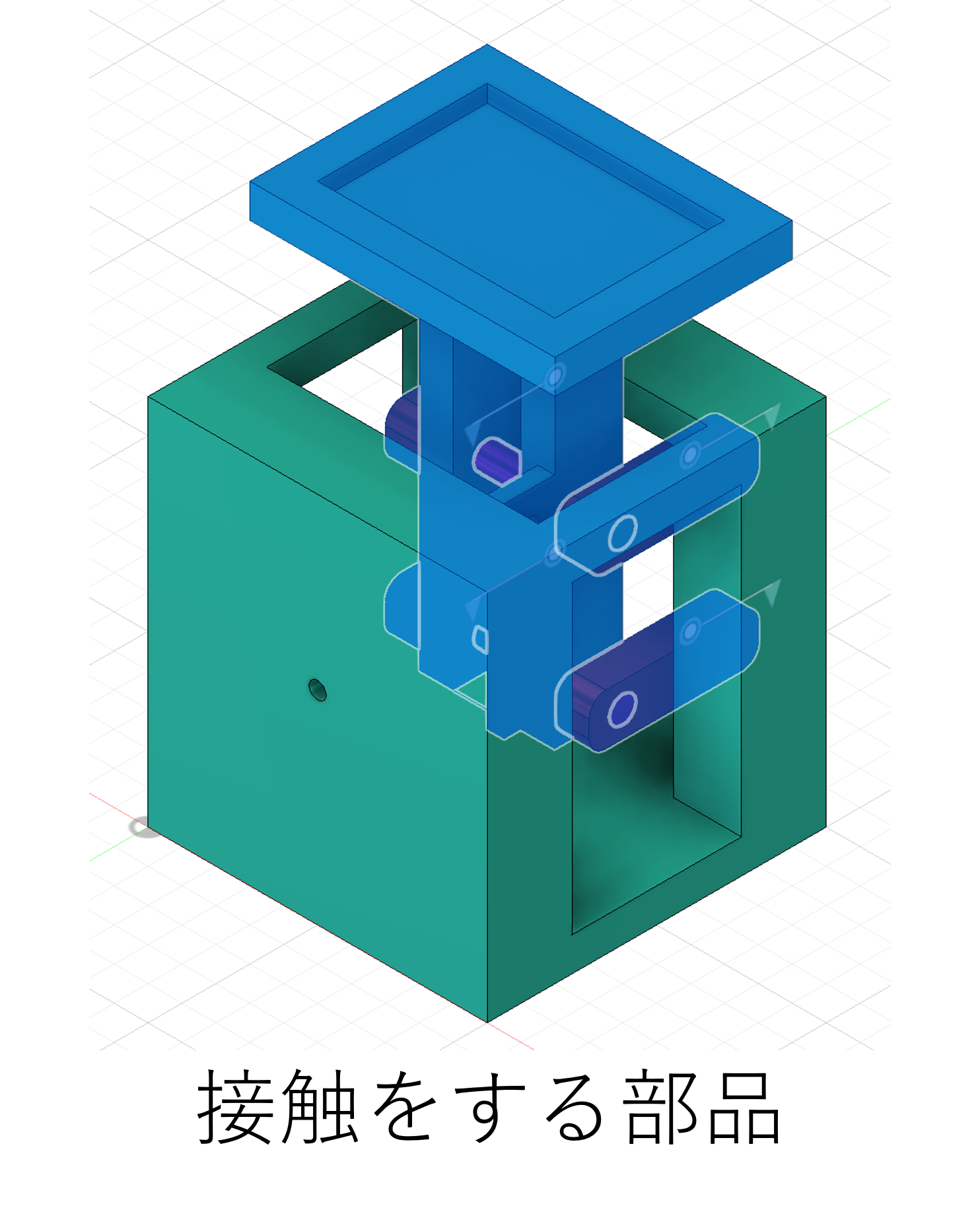

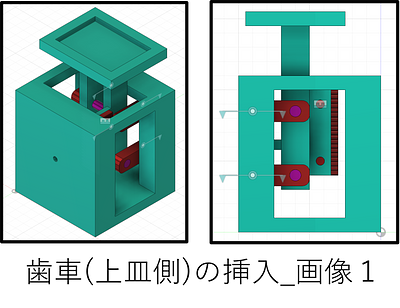

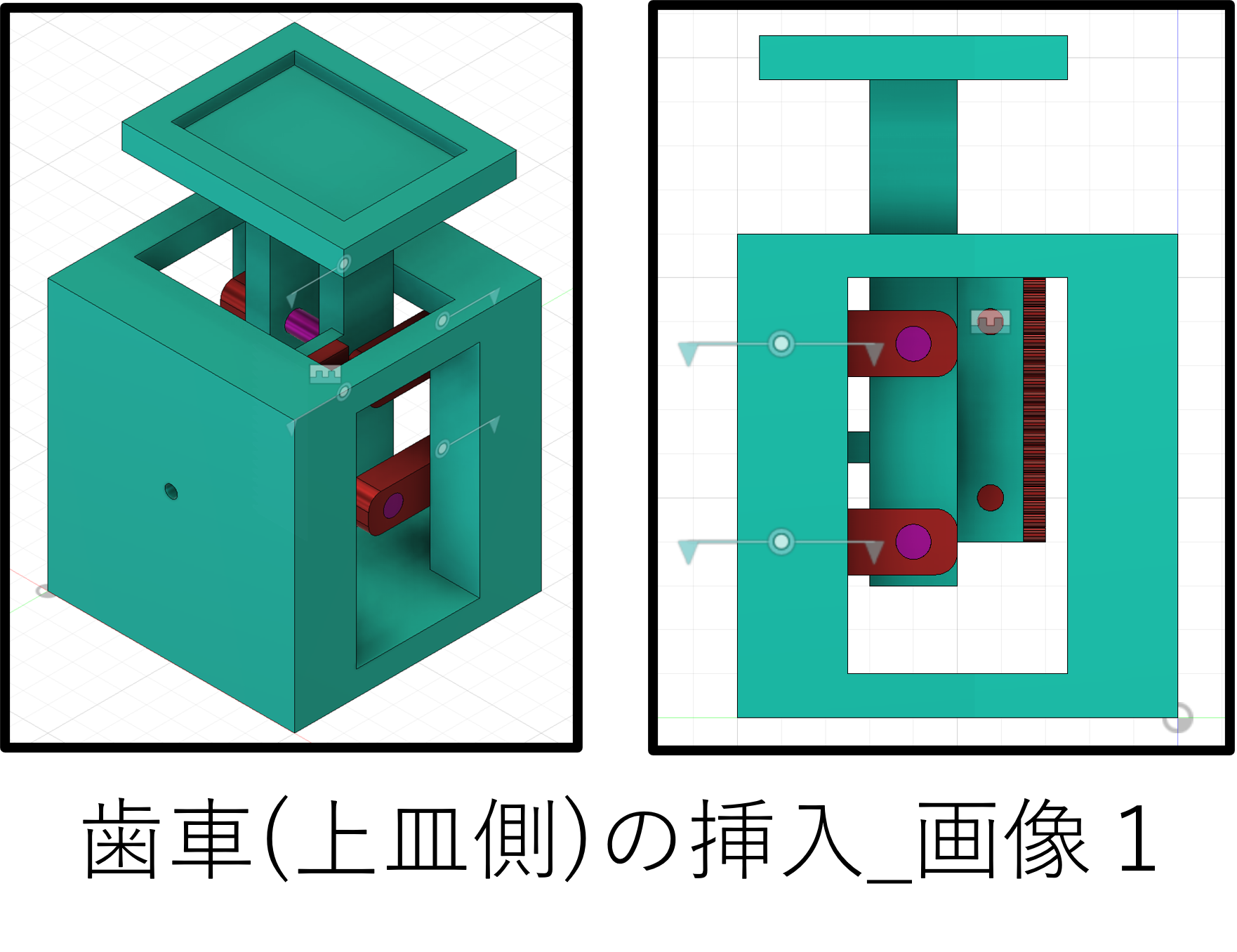

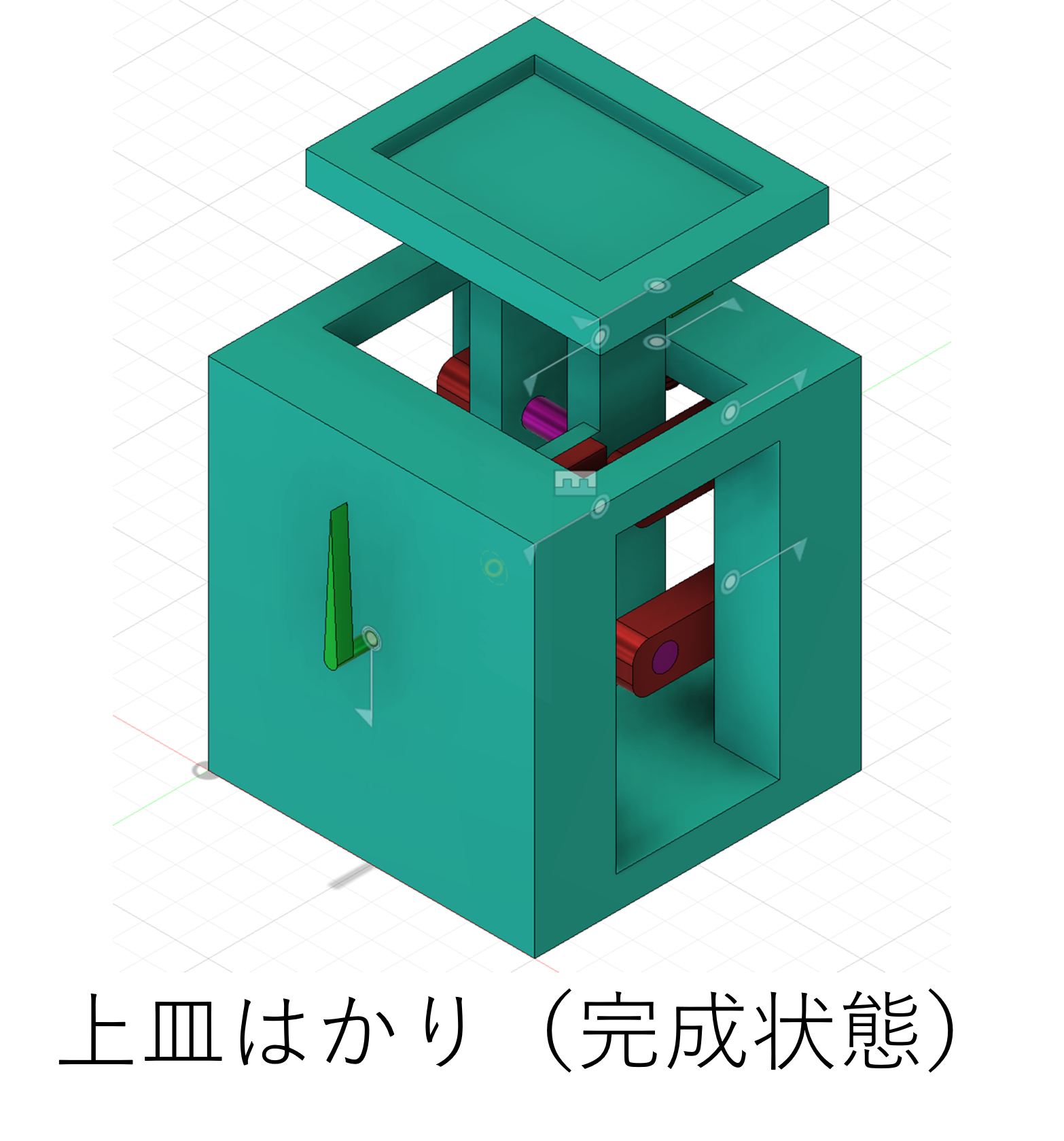

Fusionにて「はかりに関する各部品」を作成する際の寸法や説明を記載します。

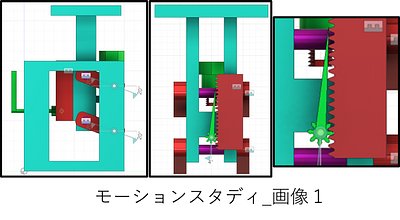

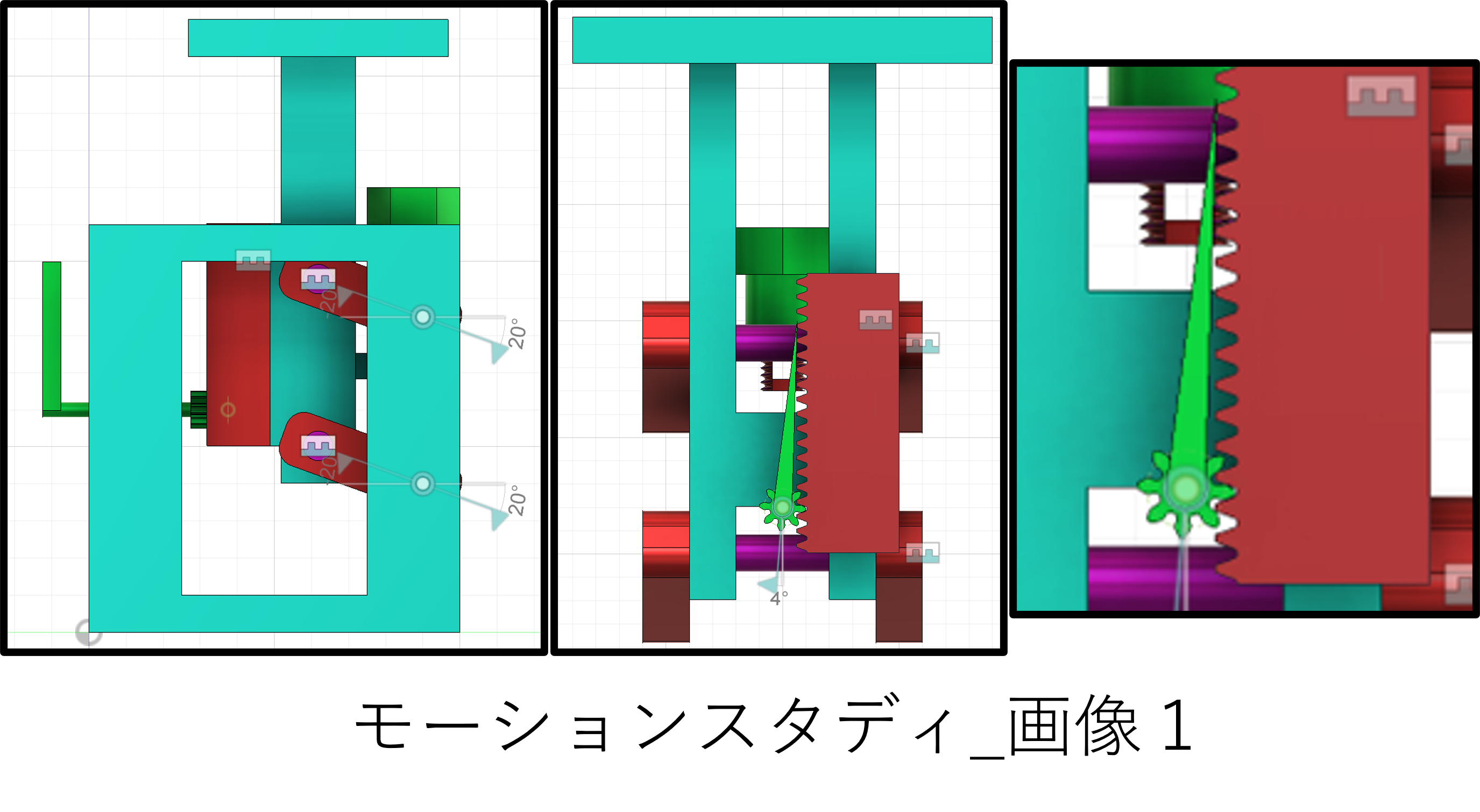

手順に関する画像を同時に乗せるので、クリックして見ながら読むと理解しやすいと思います。

作成の際は、後にアセンブリを行うため部品ごとの作成をお願いします。

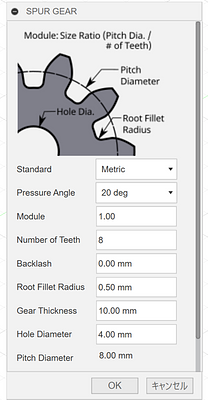

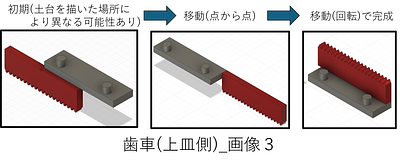

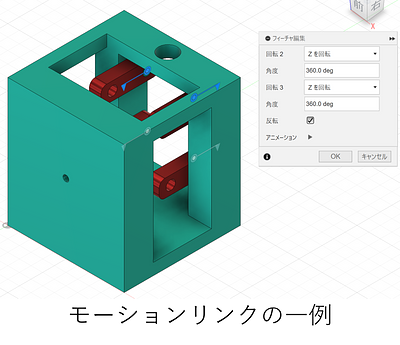

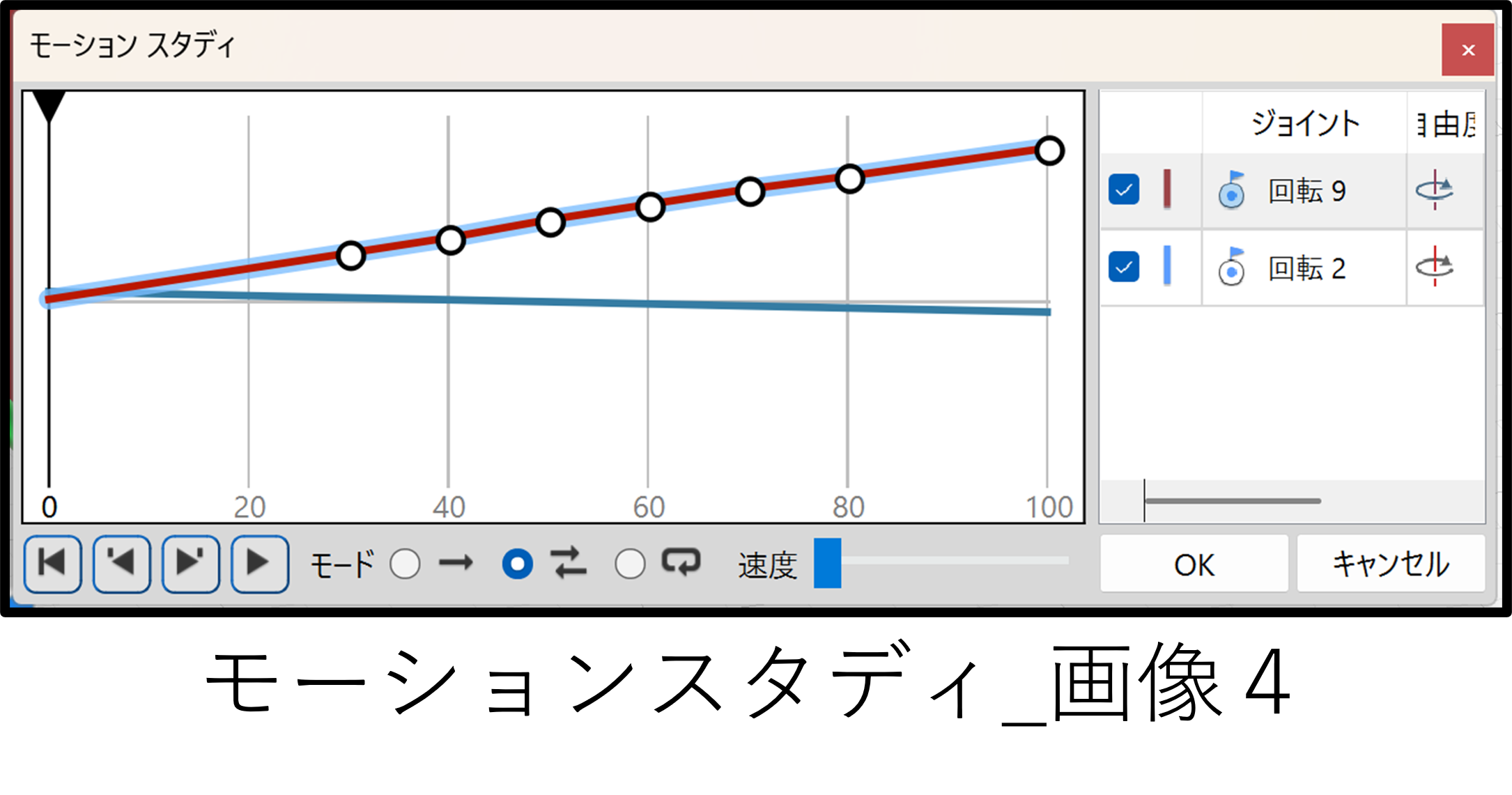

今回の作成はなるべく3Dプリンターでの印刷も目途に行いましたが、後述する歯車のモーションスタディの件も含め実際の駆動は未確認です。あくまでPC上での機構教材のようなイメージで閲覧ください。

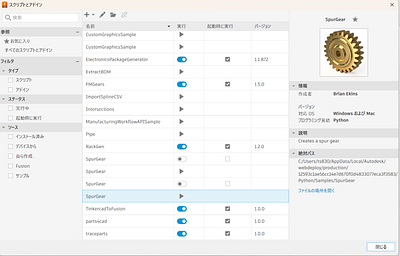

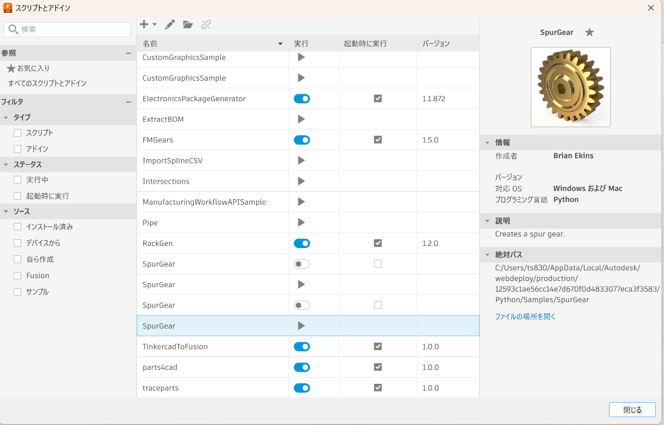

なるべく細かく記載しますが、難しい場合は各部品のデータをダウンロードすることもお勧めします。

.png)

.png)

Comments