- ここで、マイクロプラスチックのことについて触れておきたいと思います。海に流れ出たプラスチック製品は劣化し細かく粉砕されていきます。そのうちの5mm以下の欠片が「マイクロプラスチック」です。プラスチックには有害な科学物質を吸着する性質があり、特にマイクロプラスチックは生物の体内に取り込まれやすいため、生態系や人体への影響が懸念されています。実際に海の生物や海鳥のプラスチック摂取によるホルモン失調、摂食障害、魚の肝臓障害などが確認されているそうです。小さくなったプラスチックは回収することが非常に困難になり、最終的には目に見えないほどの微粒子になりますが消えることはなく、いつまでも存在しています。

すなふる 〜砂浜をきれいに〜

Owner & Collaborators

License

Summary

プラスチックゴミの問題は世界中で起こっています。

プラスチックゴミを出さないように様々な対策がされ始めている中で、現在出てしまっているプラスチックゴミはどのように回収すればよいでしょうか。

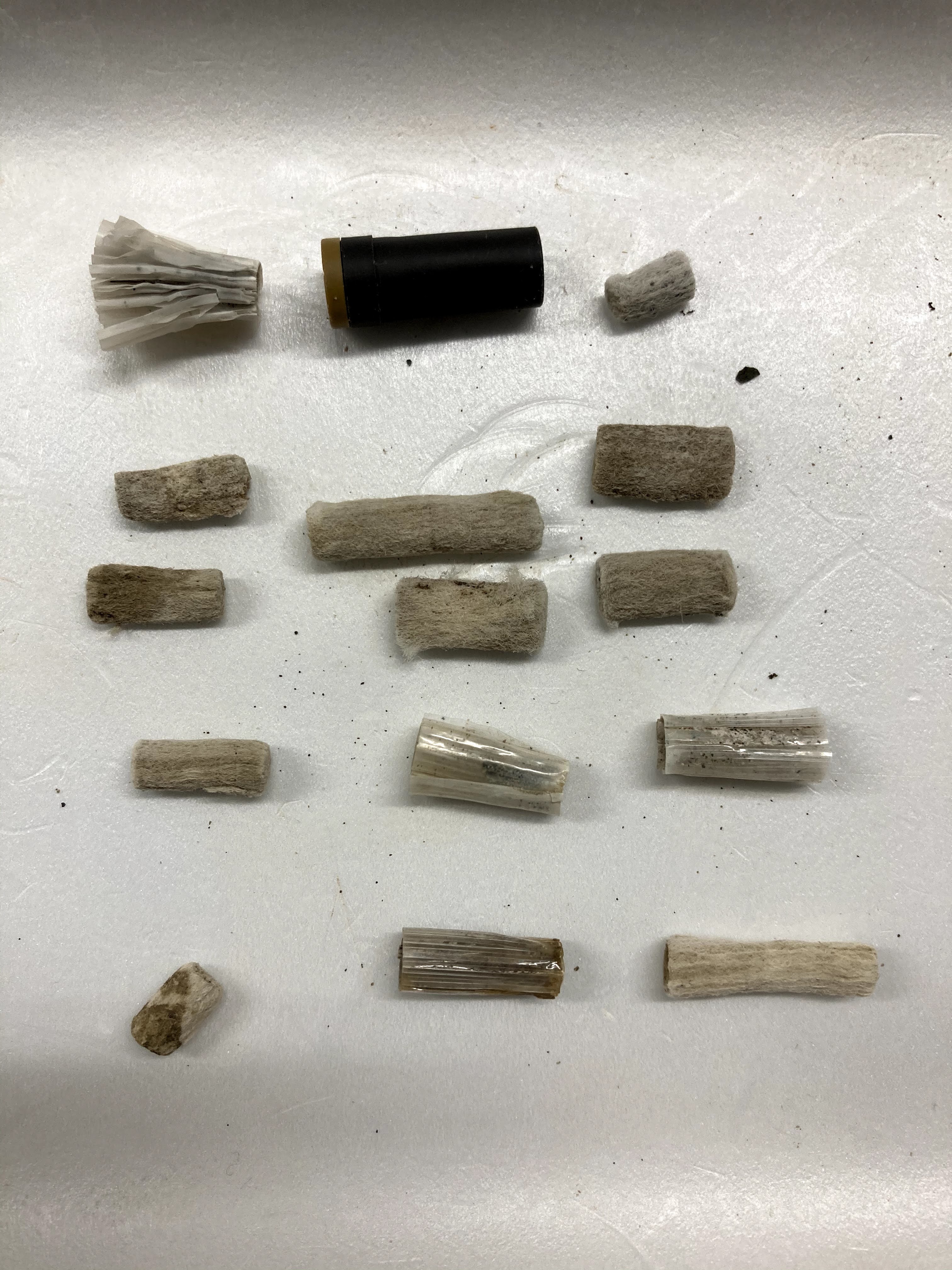

大きなゴミは拾えますが、砂浜にある細かくなってしまったプラスチックの破片までは拾えない…。

その考えを覆し、諦めないで細かくなったプラスチックも回収したい!

そんな思いから「すなふる」を作りました!

プラスチックゴミを出さないように様々な対策がされ始めている中で、現在出てしまっているプラスチックゴミはどのように回収すればよいでしょうか。

大きなゴミは拾えますが、砂浜にある細かくなってしまったプラスチックの破片までは拾えない…。

その考えを覆し、諦めないで細かくなったプラスチックも回収したい!

そんな思いから「すなふる」を作りました!

Materials

Tools

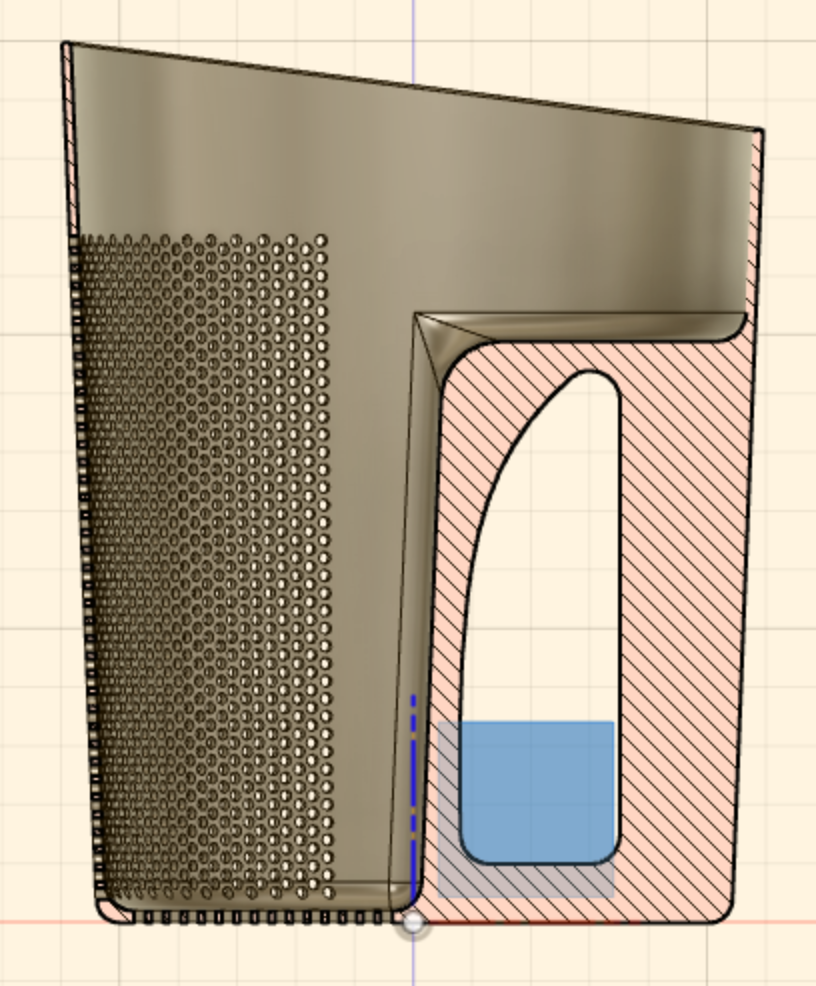

Blueprints

Making

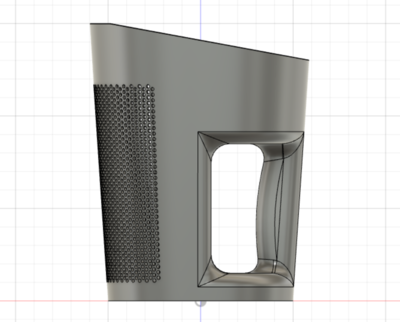

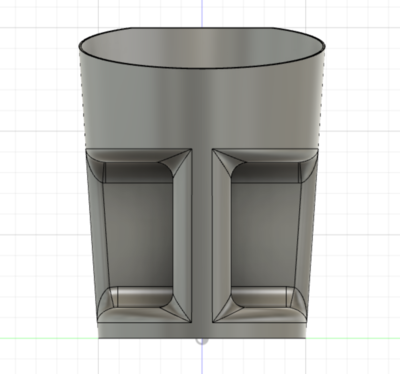

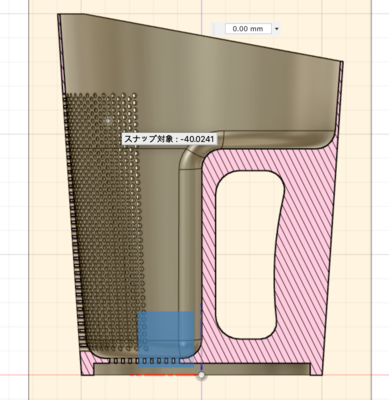

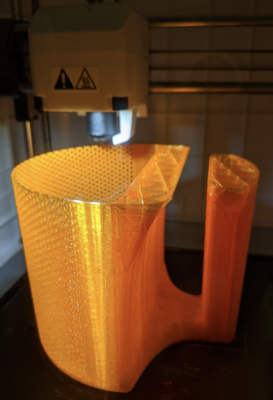

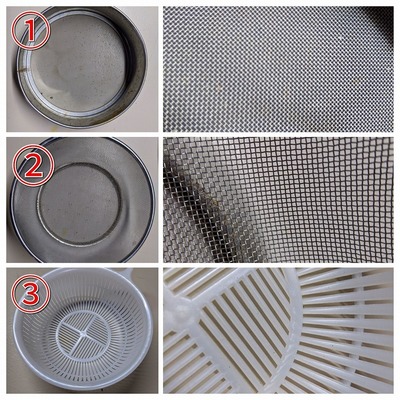

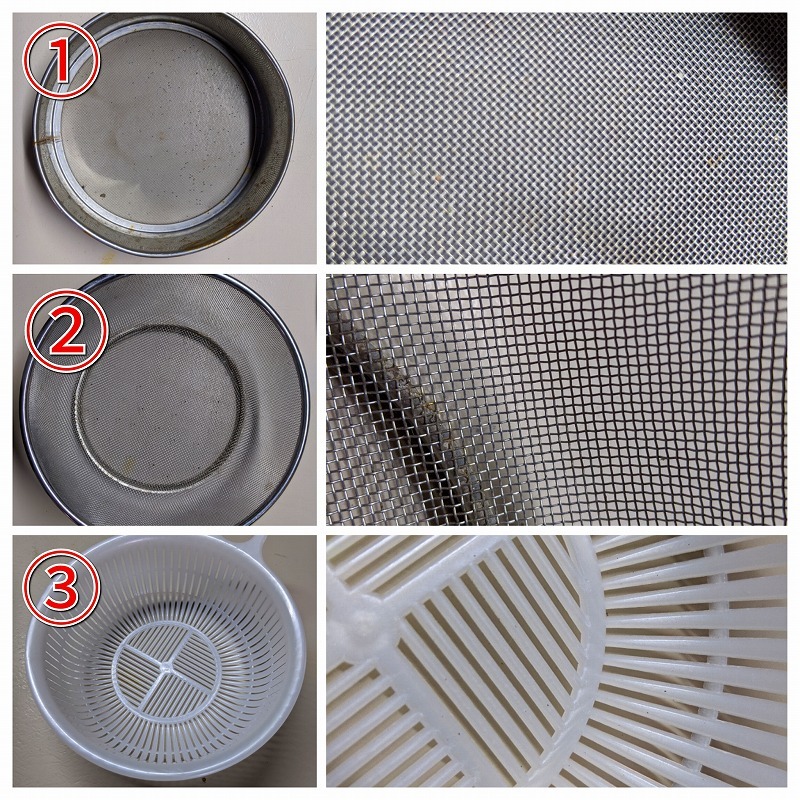

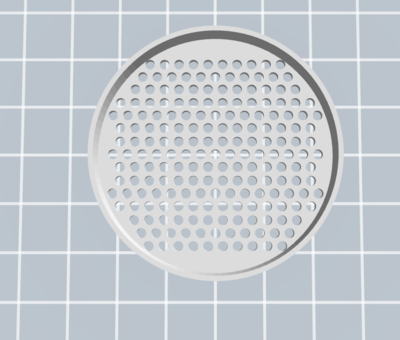

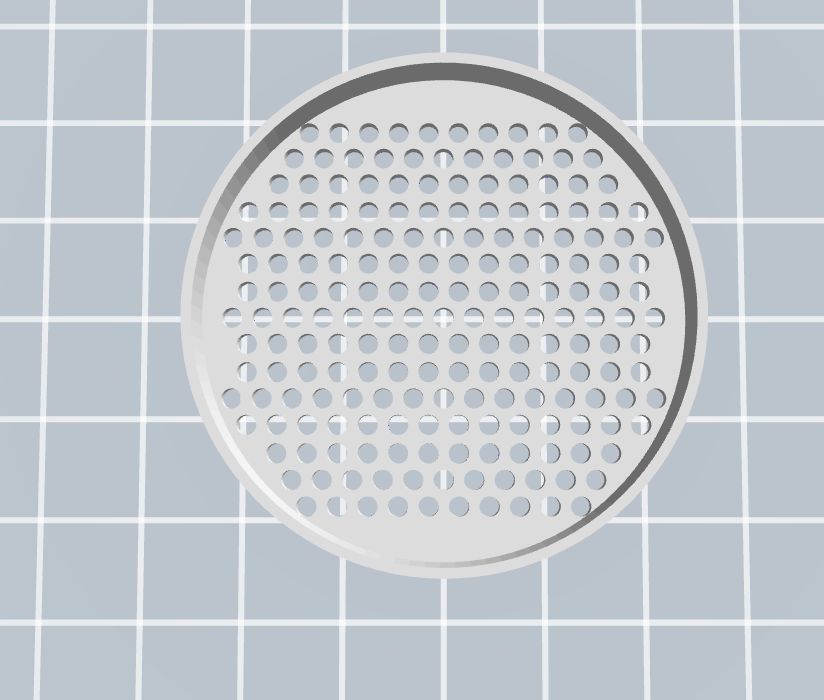

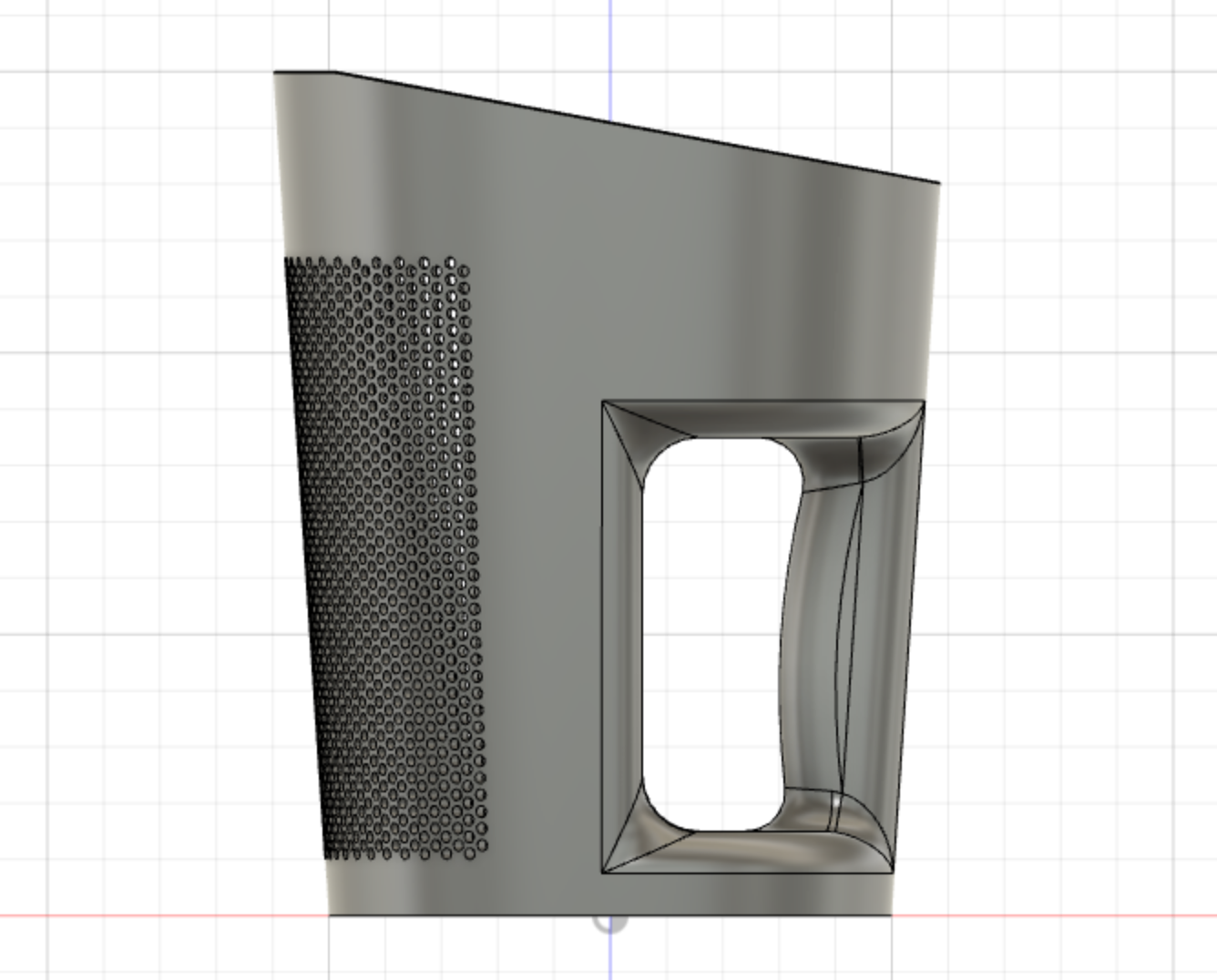

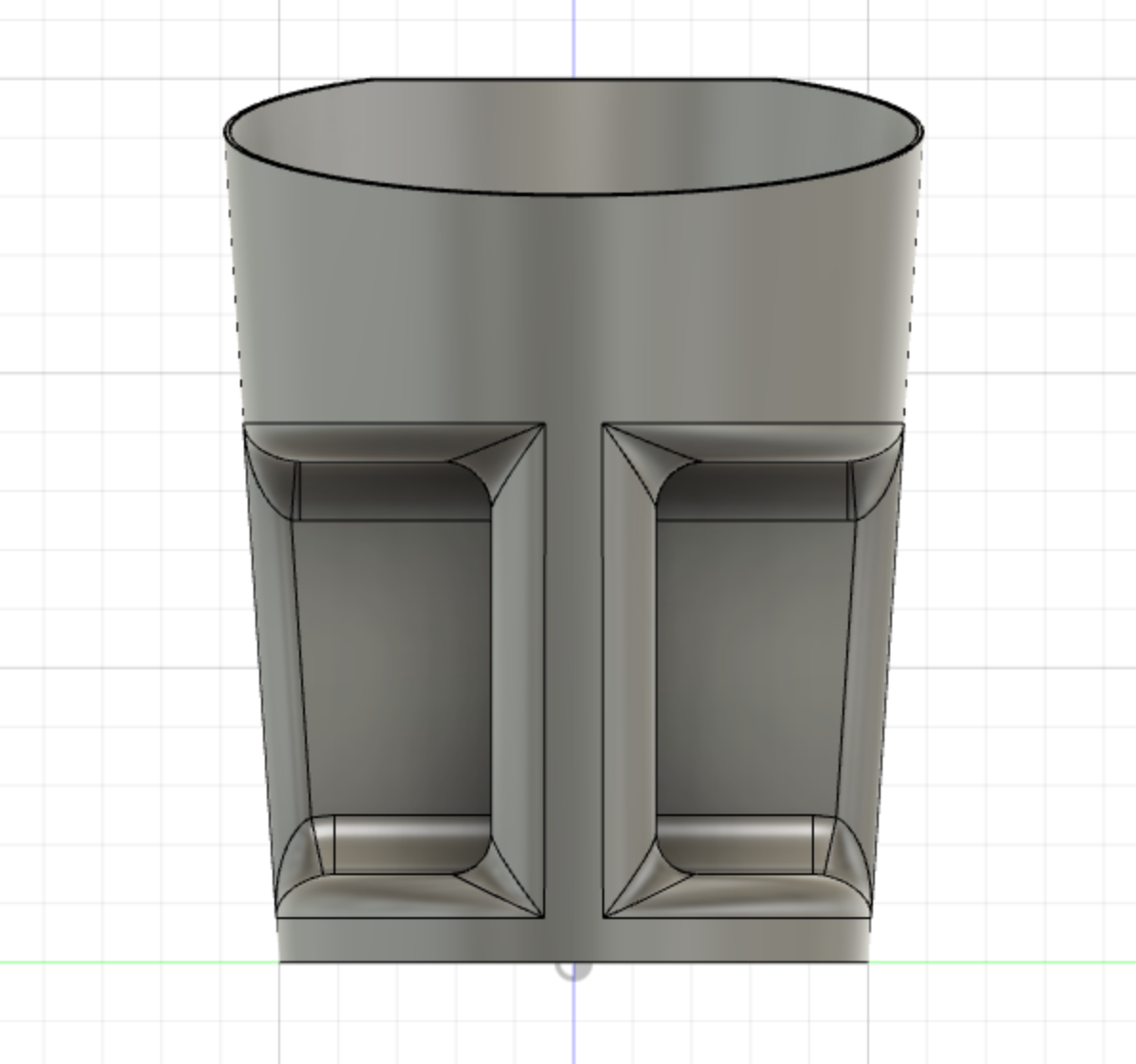

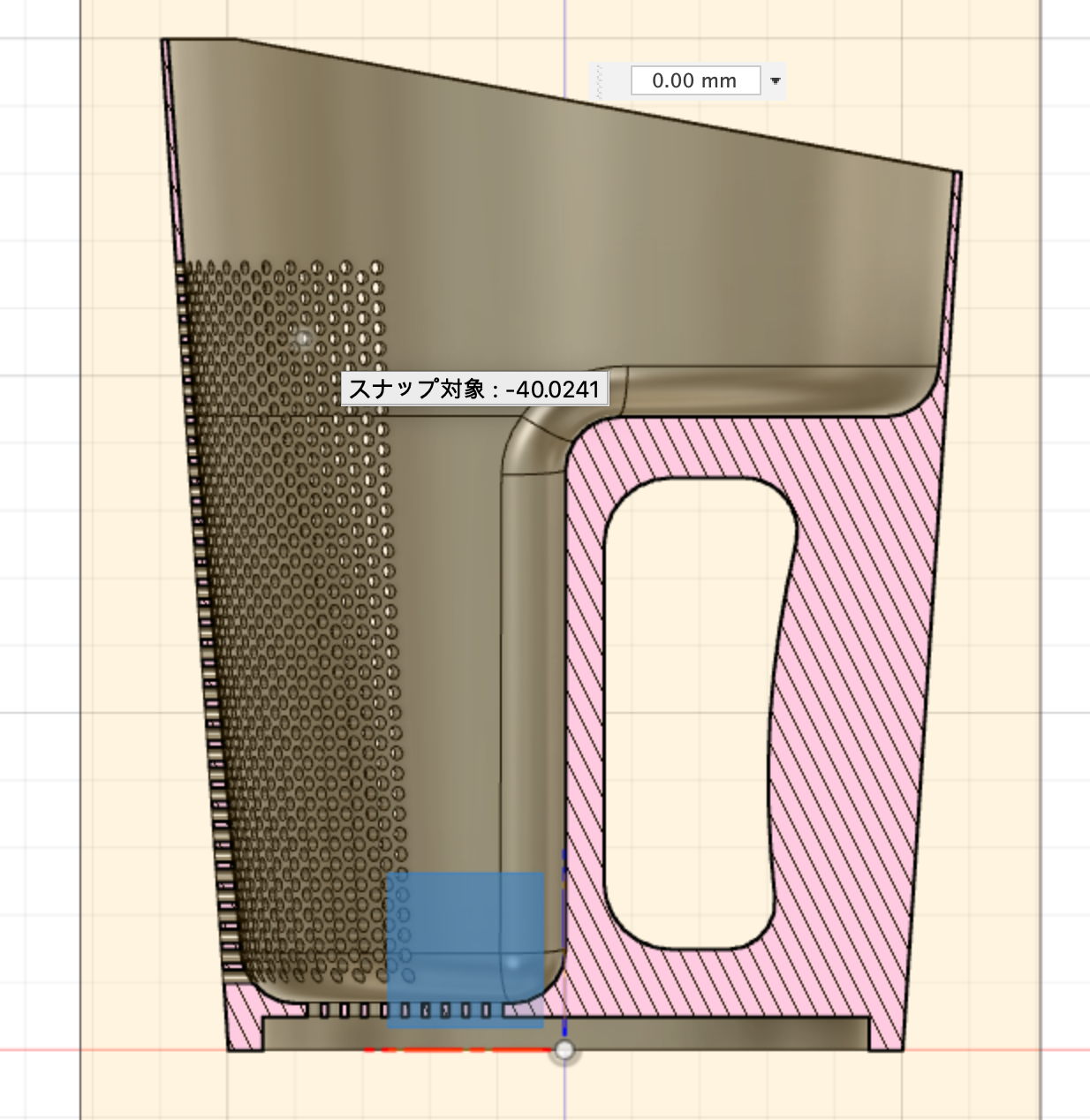

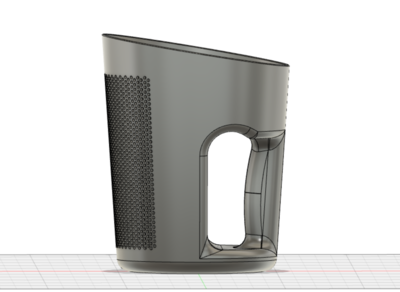

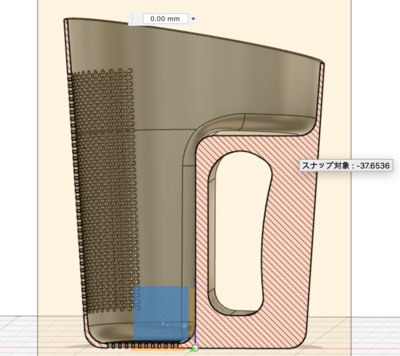

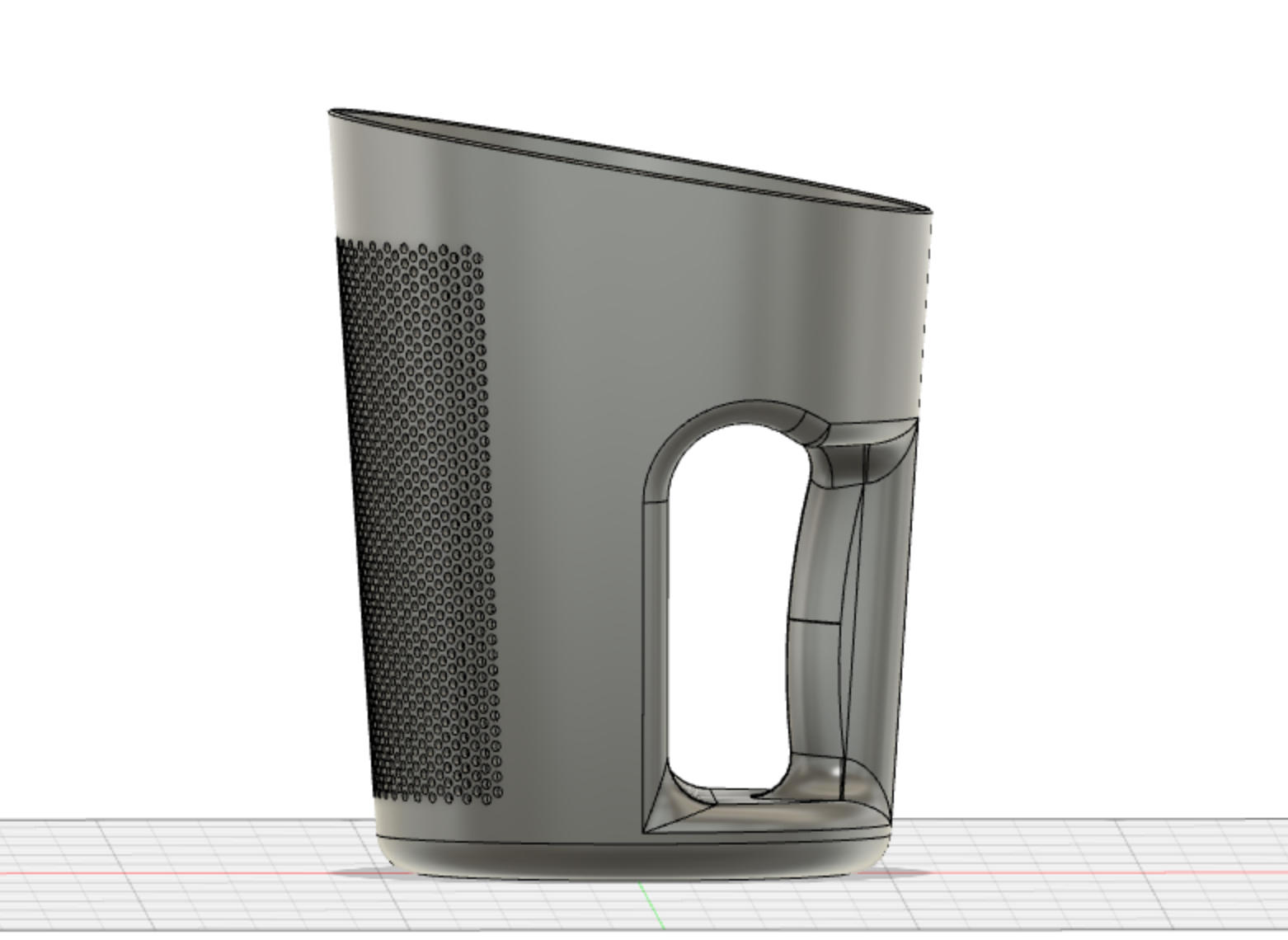

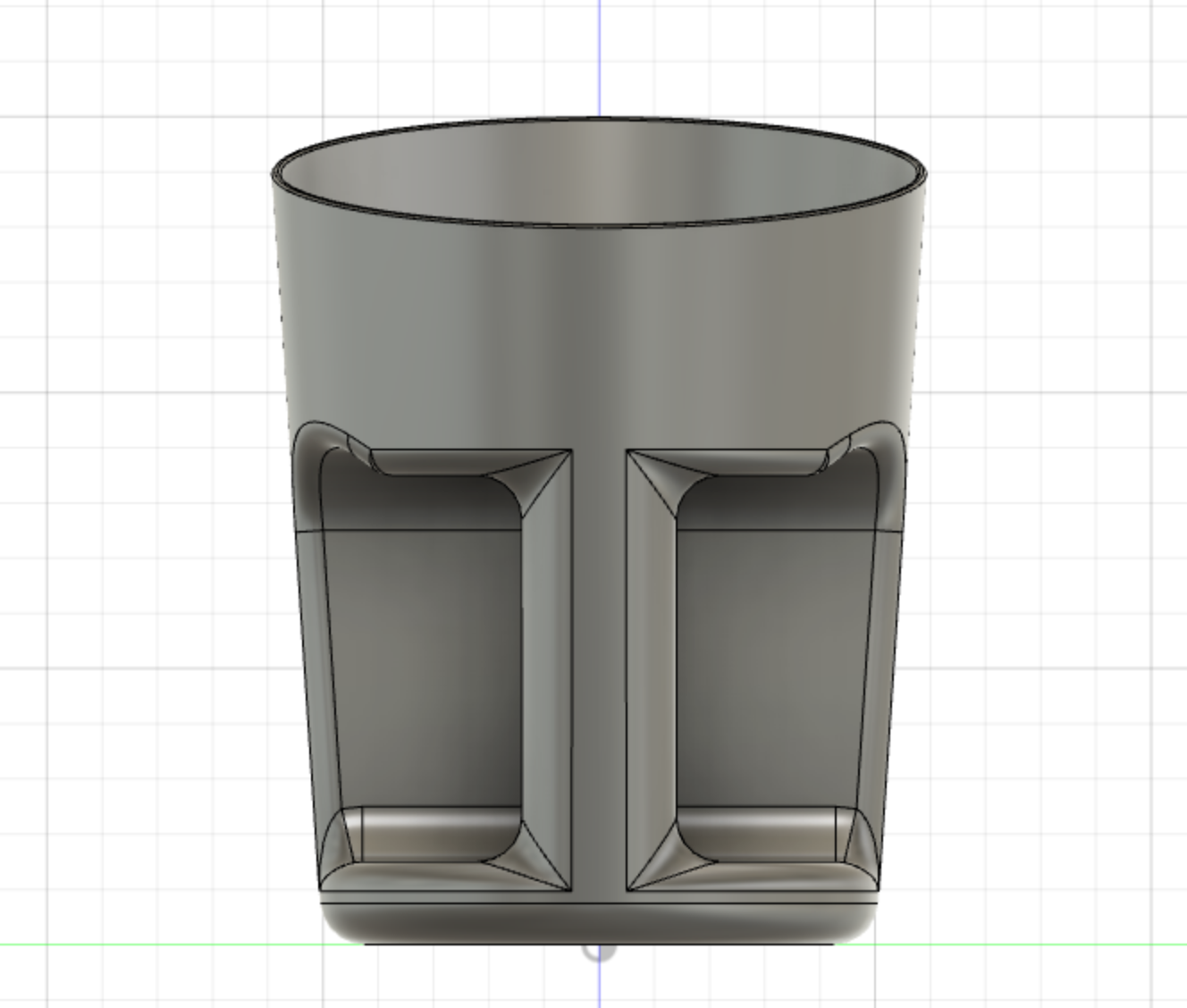

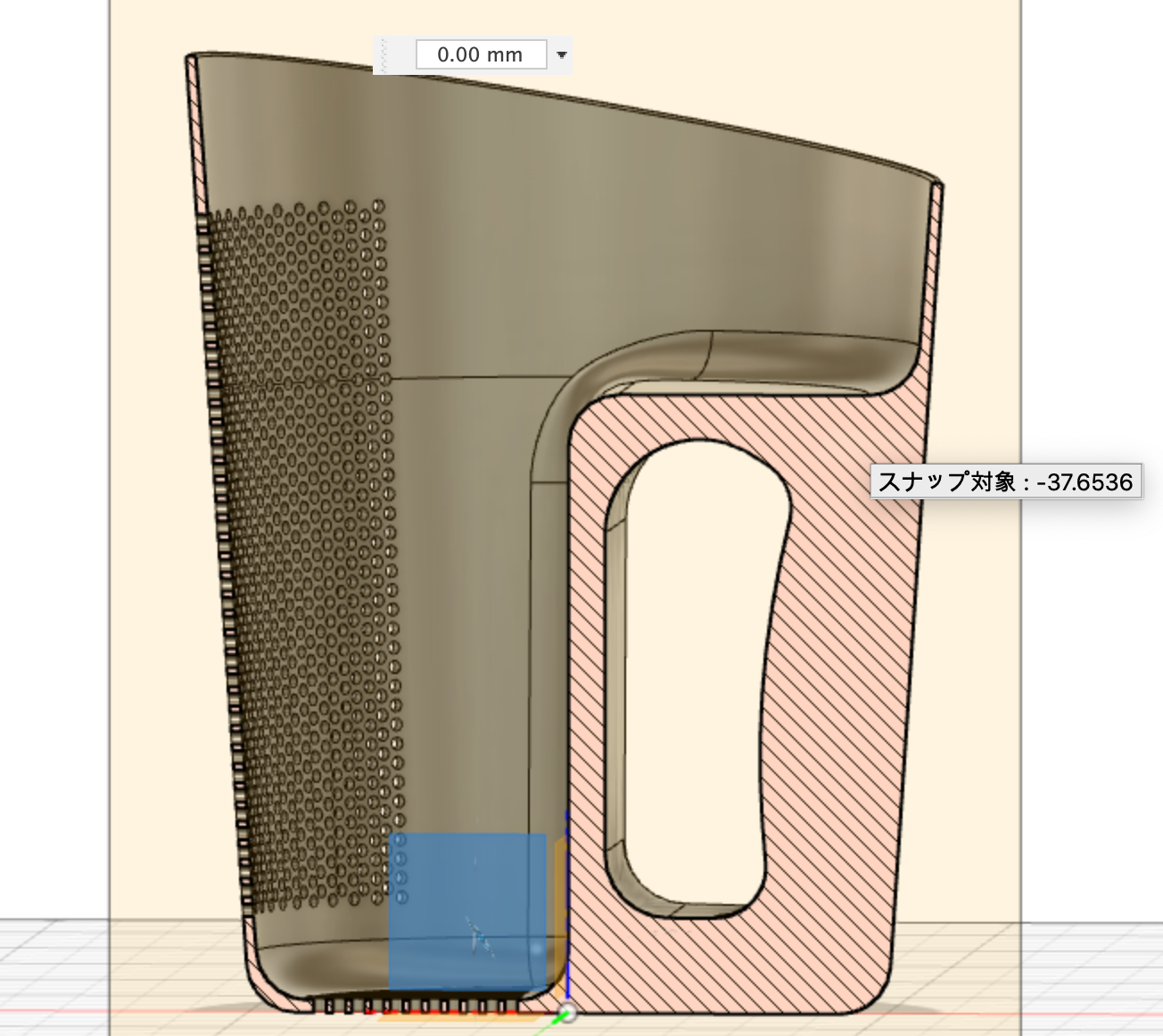

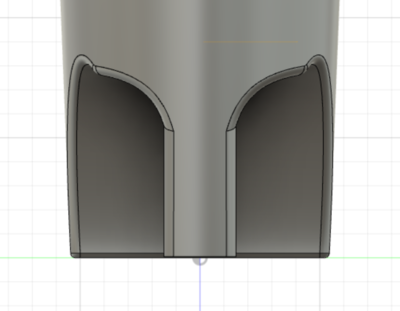

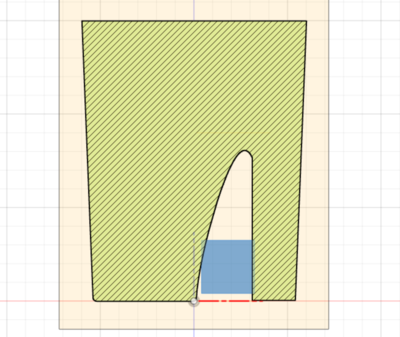

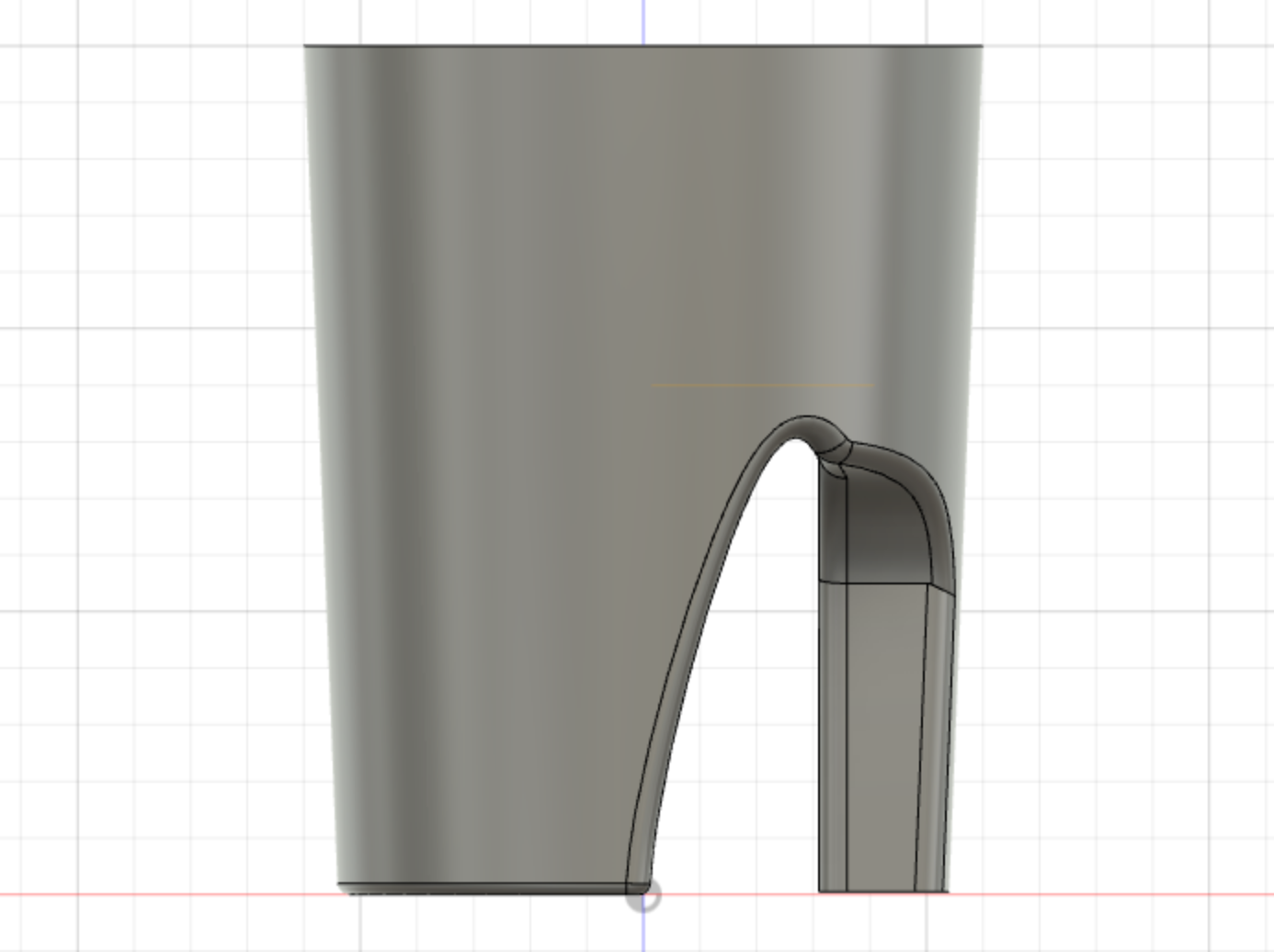

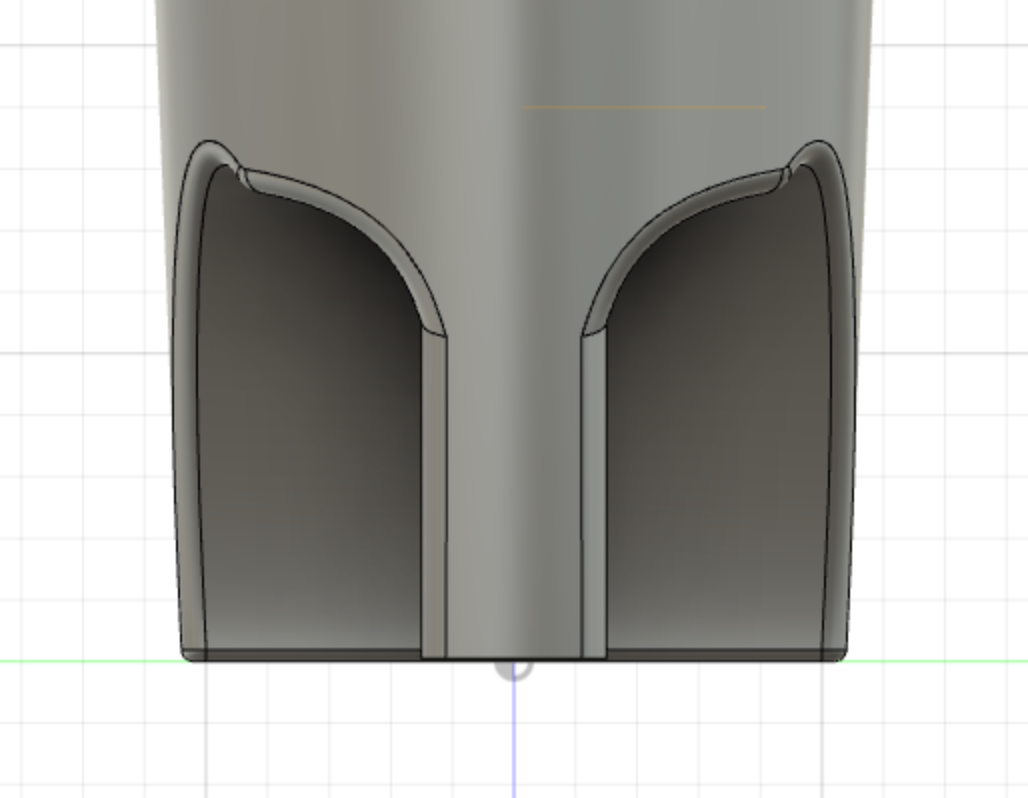

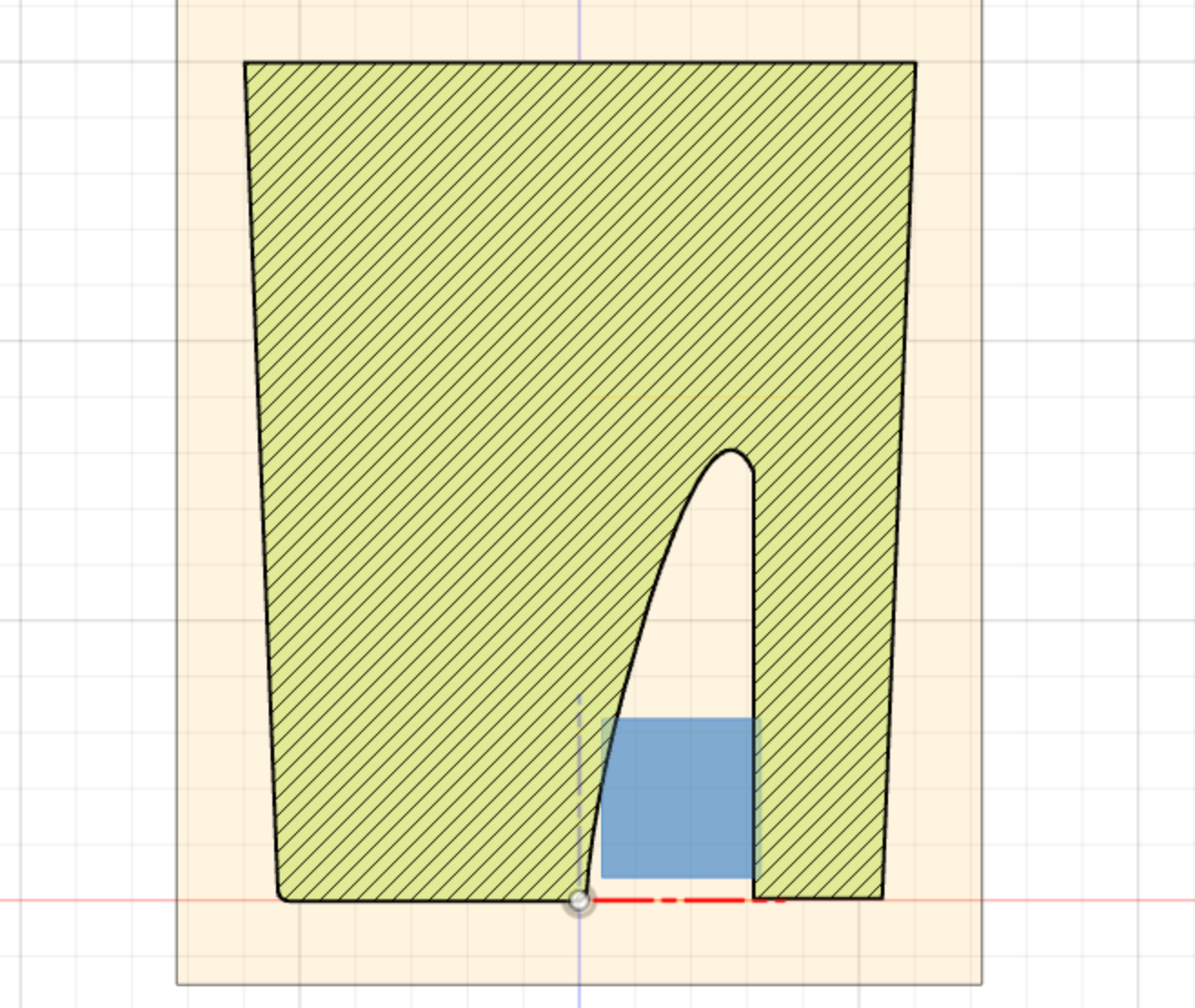

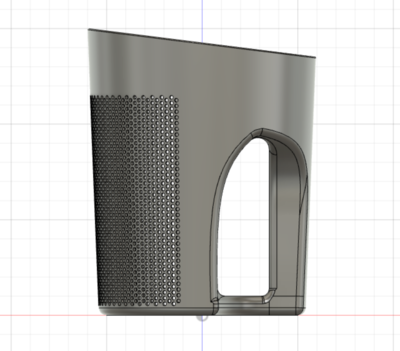

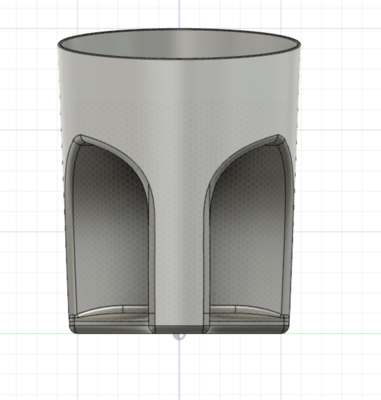

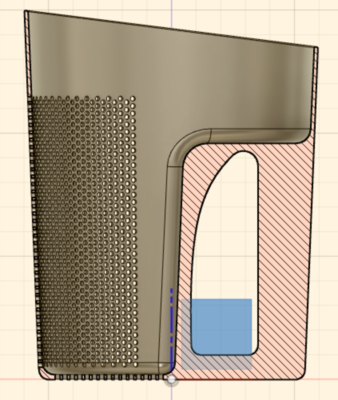

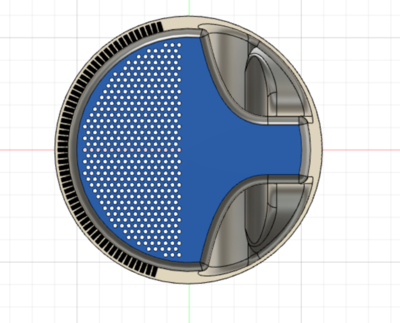

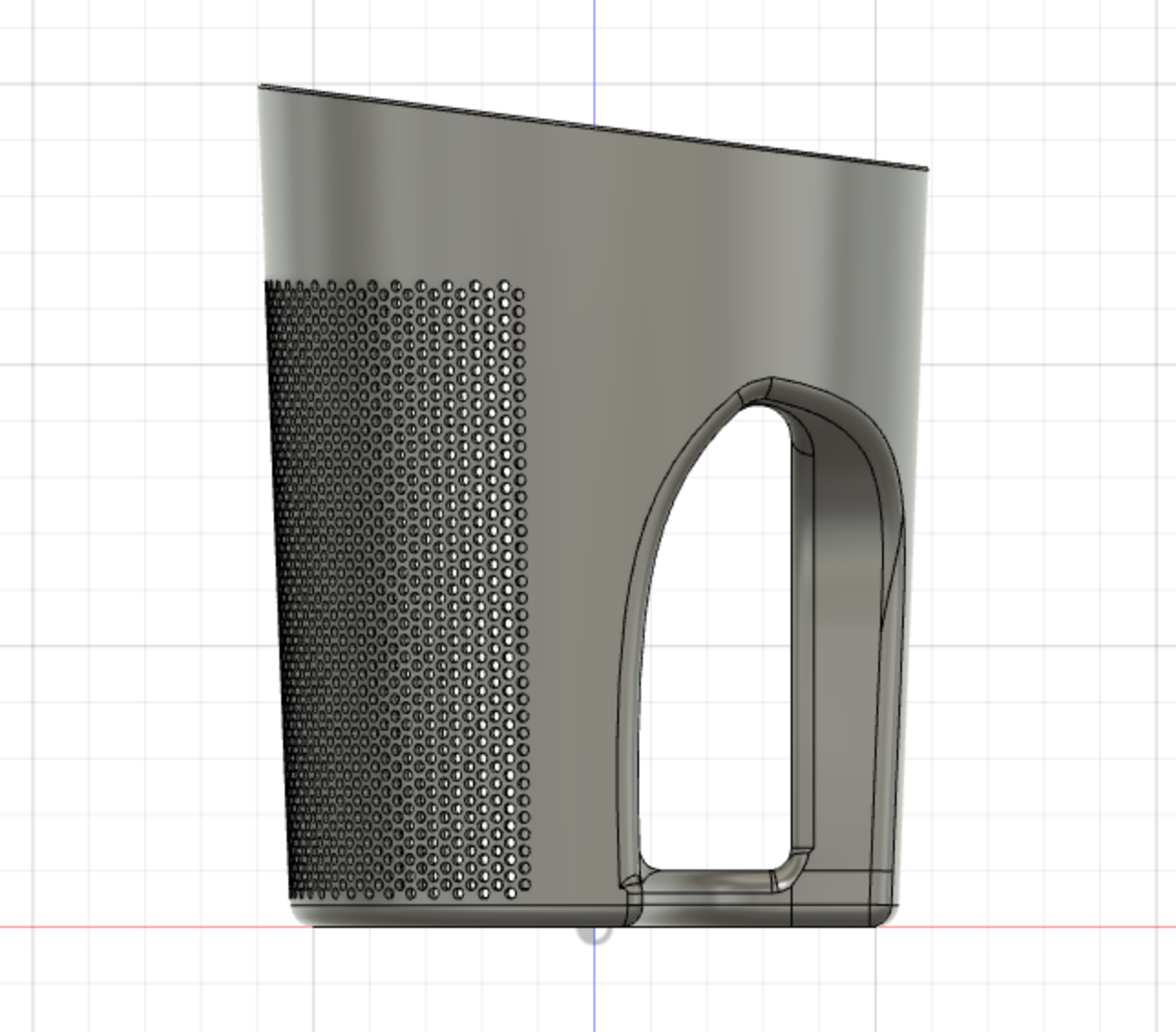

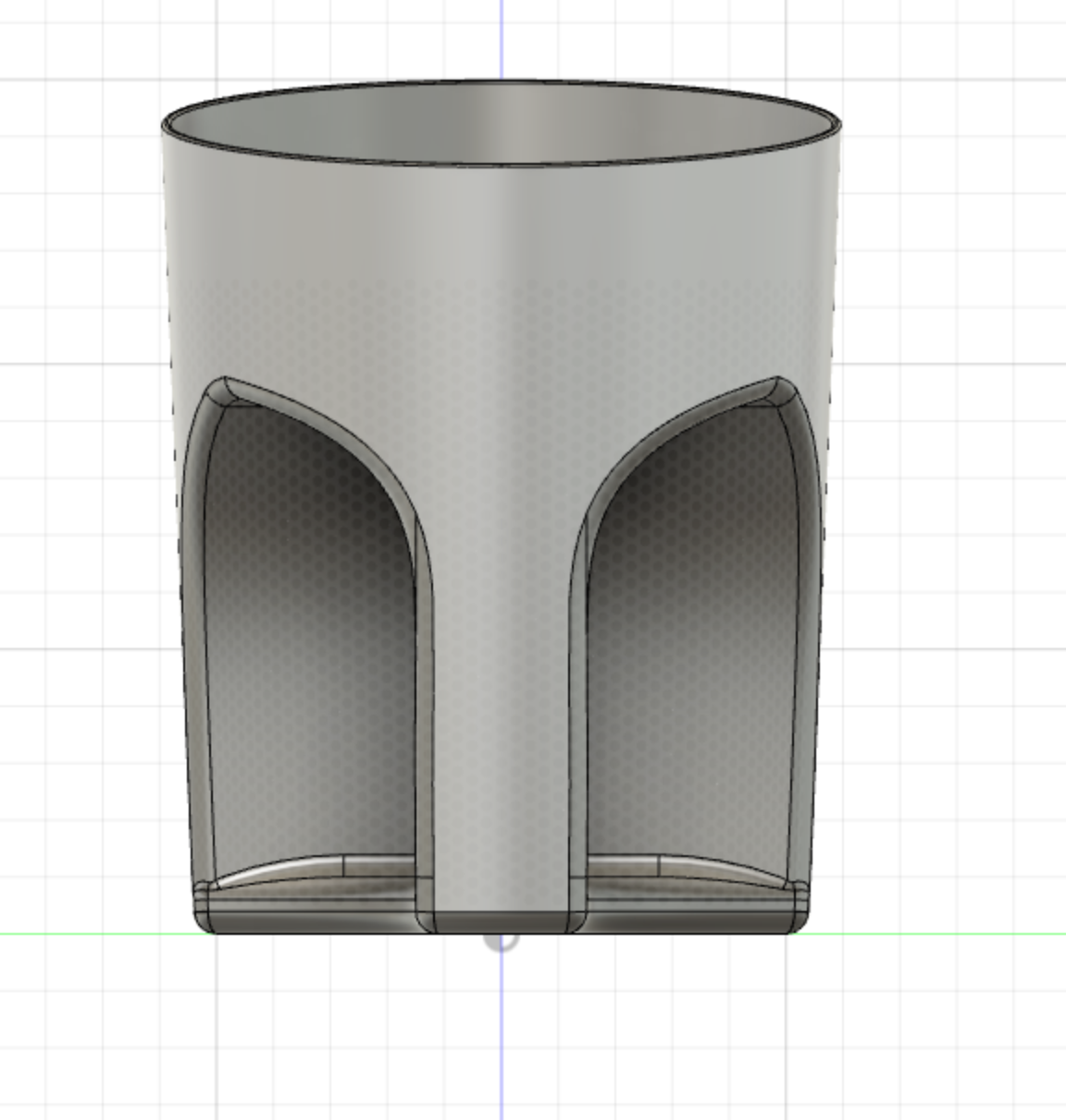

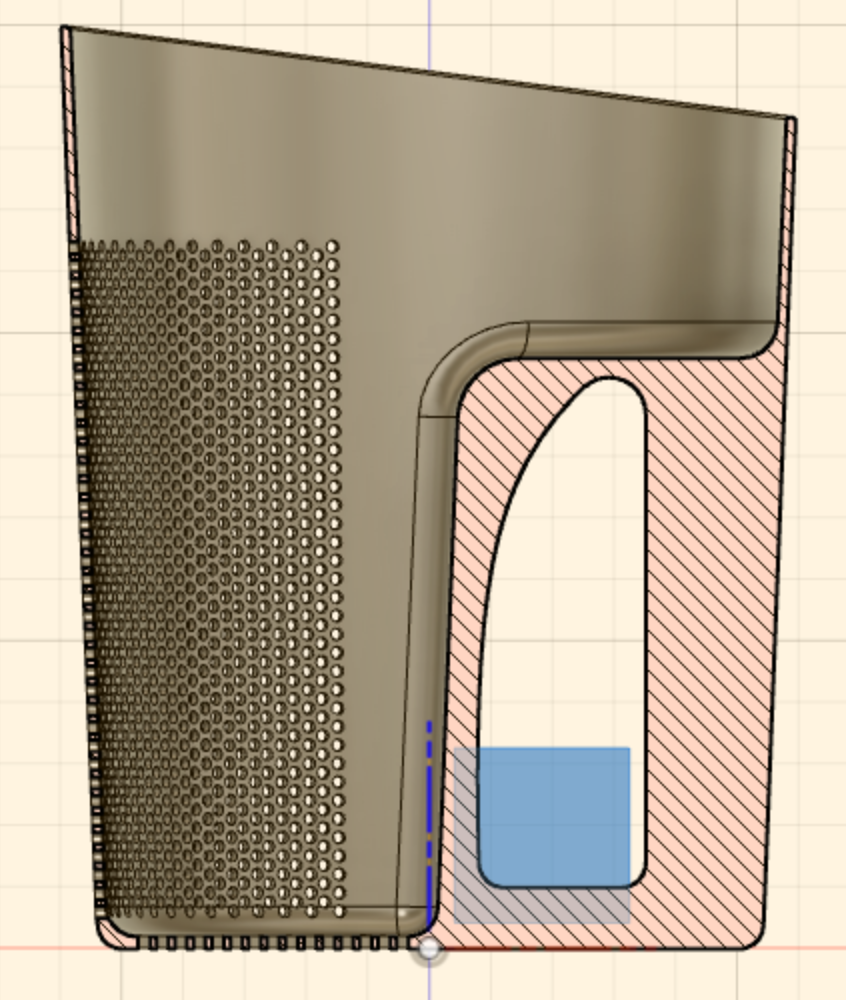

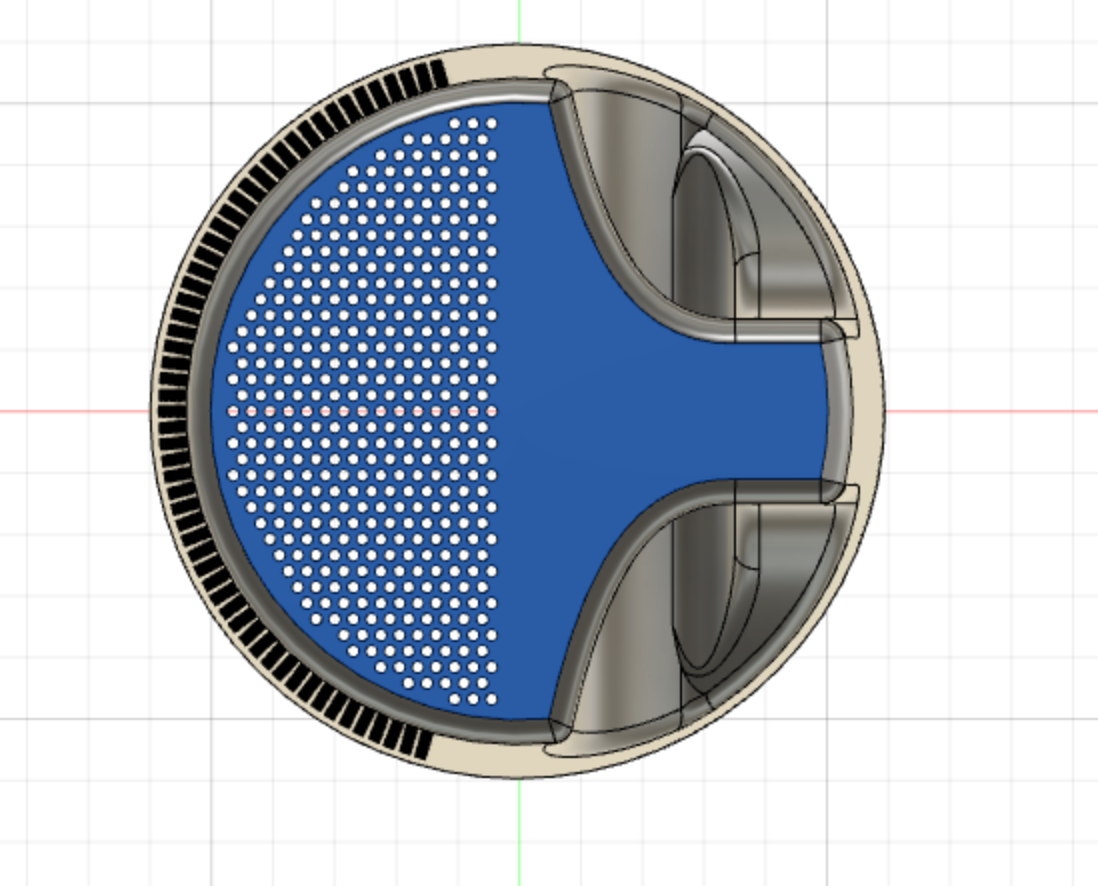

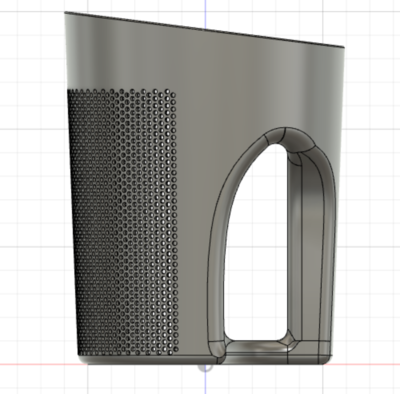

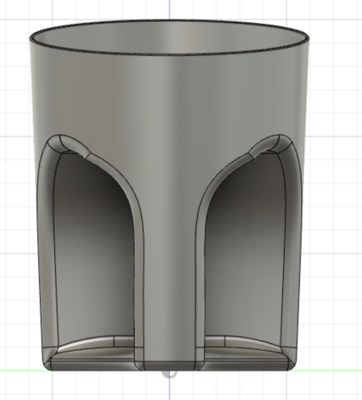

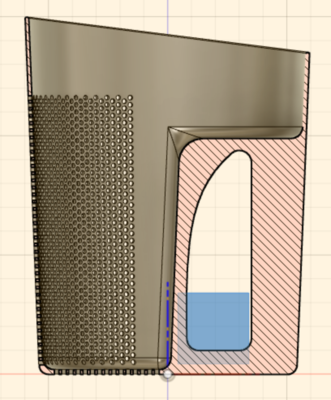

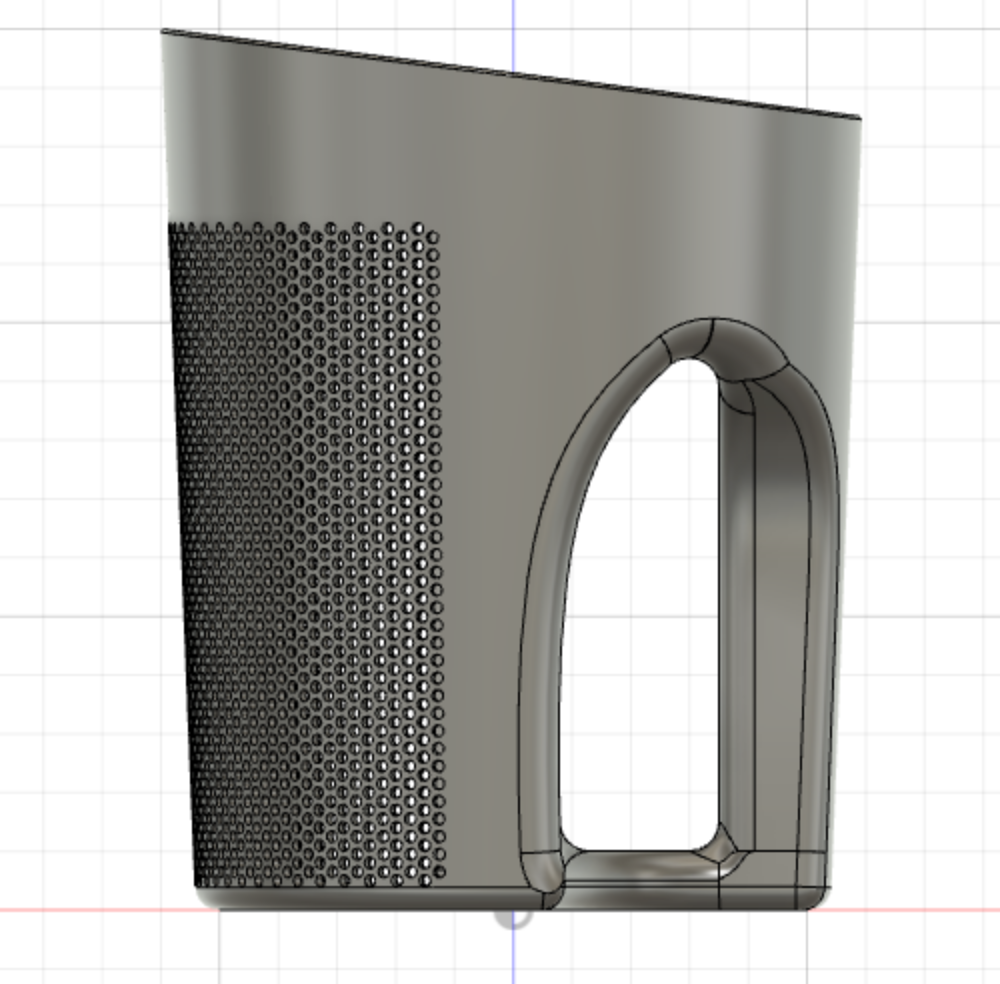

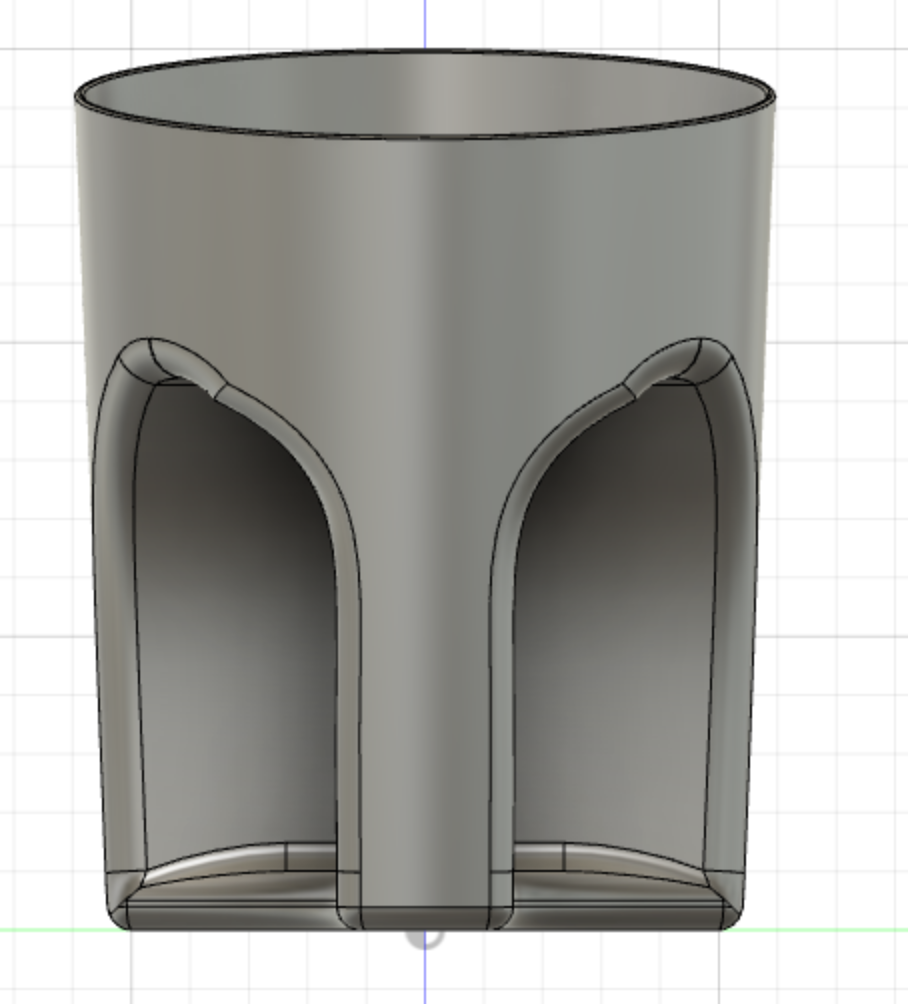

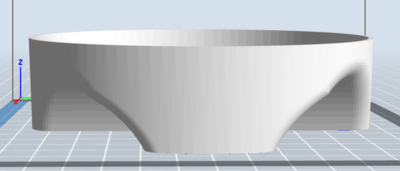

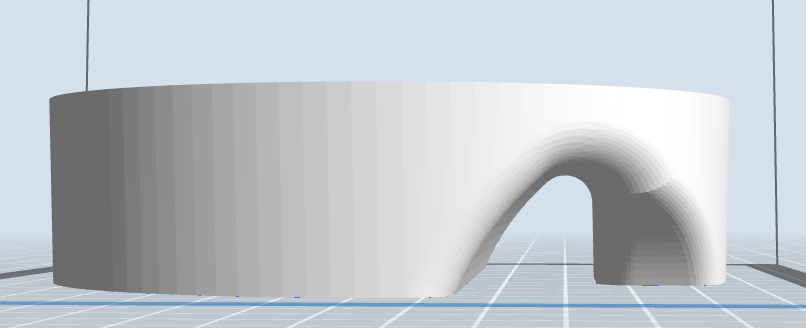

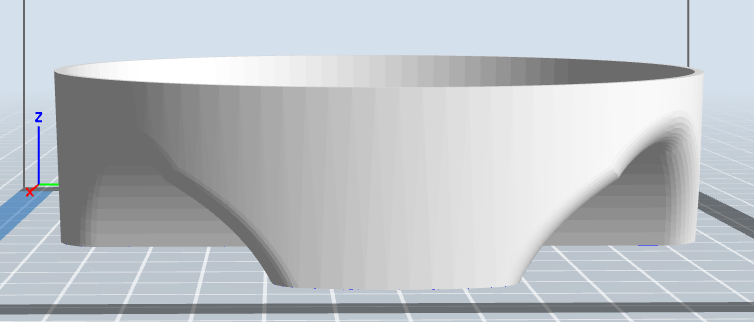

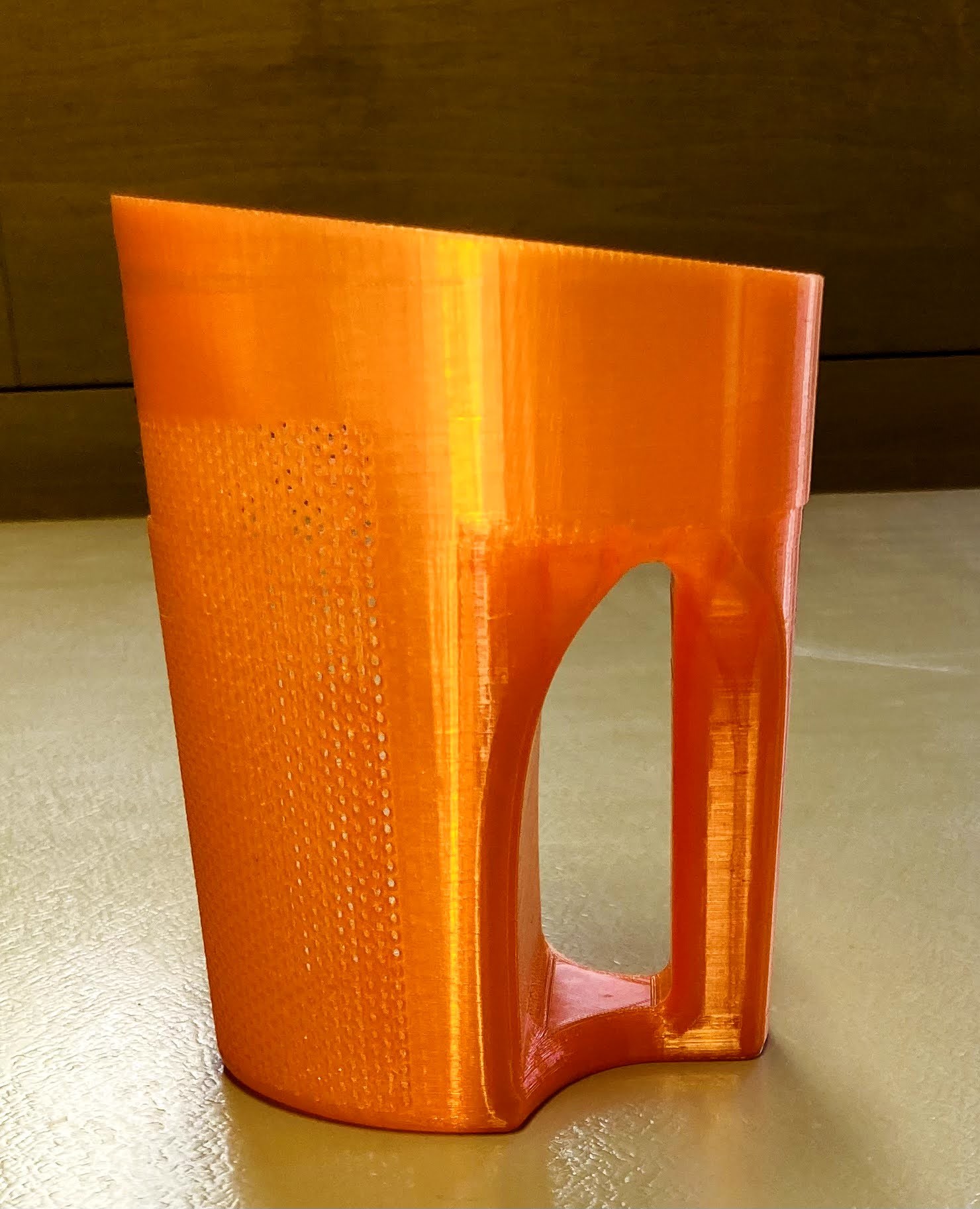

- 粘土での試作から、砂をすくって振るう動作が簡単にできるような形状のモデリングをしました。穴は底面と側面の両方に開けて砂が抜けやすいようにし、底面には安定させるために机に置いたときに足になる部分(高台)を作りました。高さは使用した3DプリンターAdventurer3の最大造形サイズの150mmで作成しました。

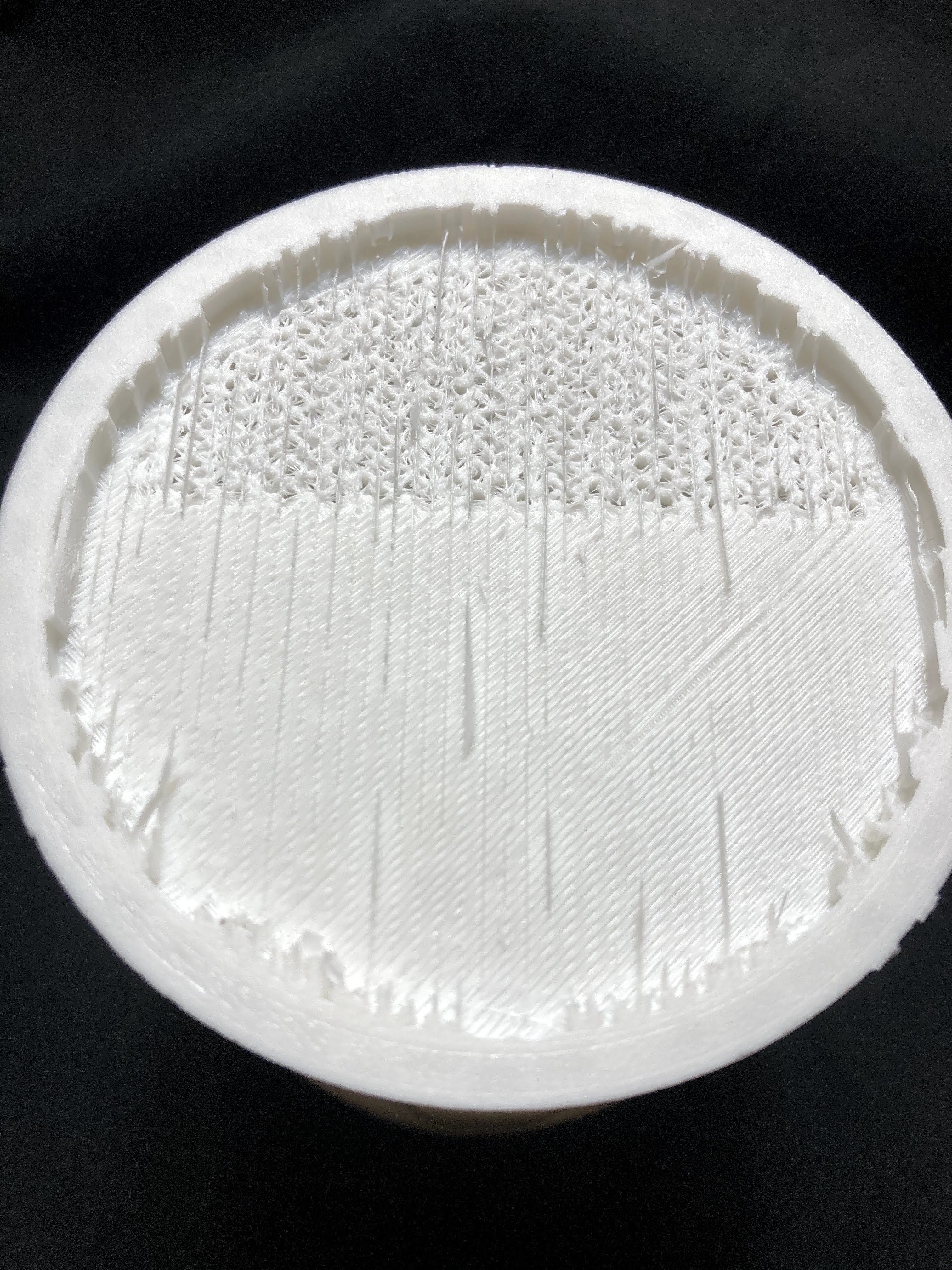

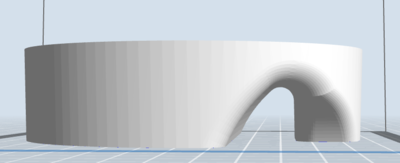

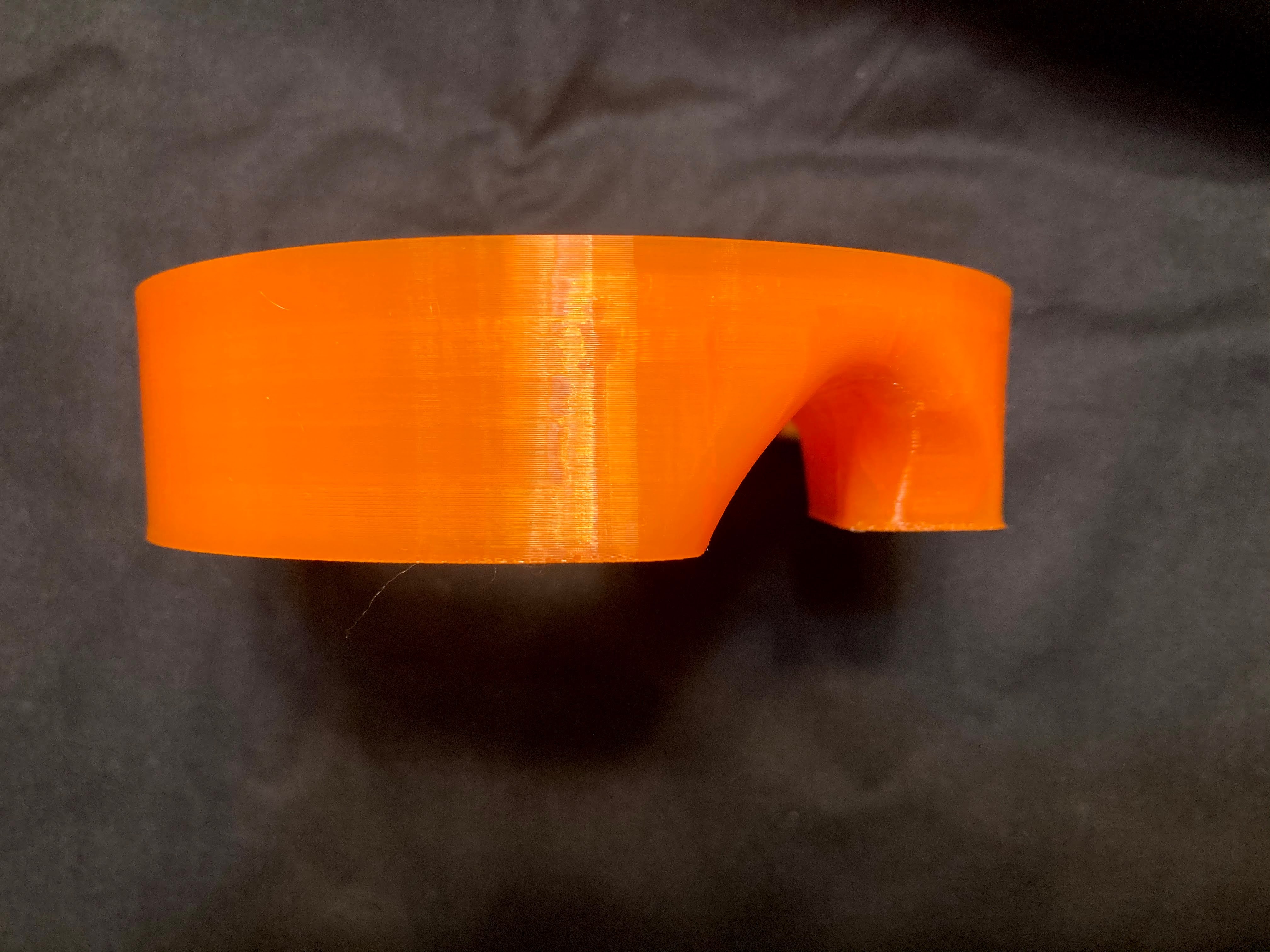

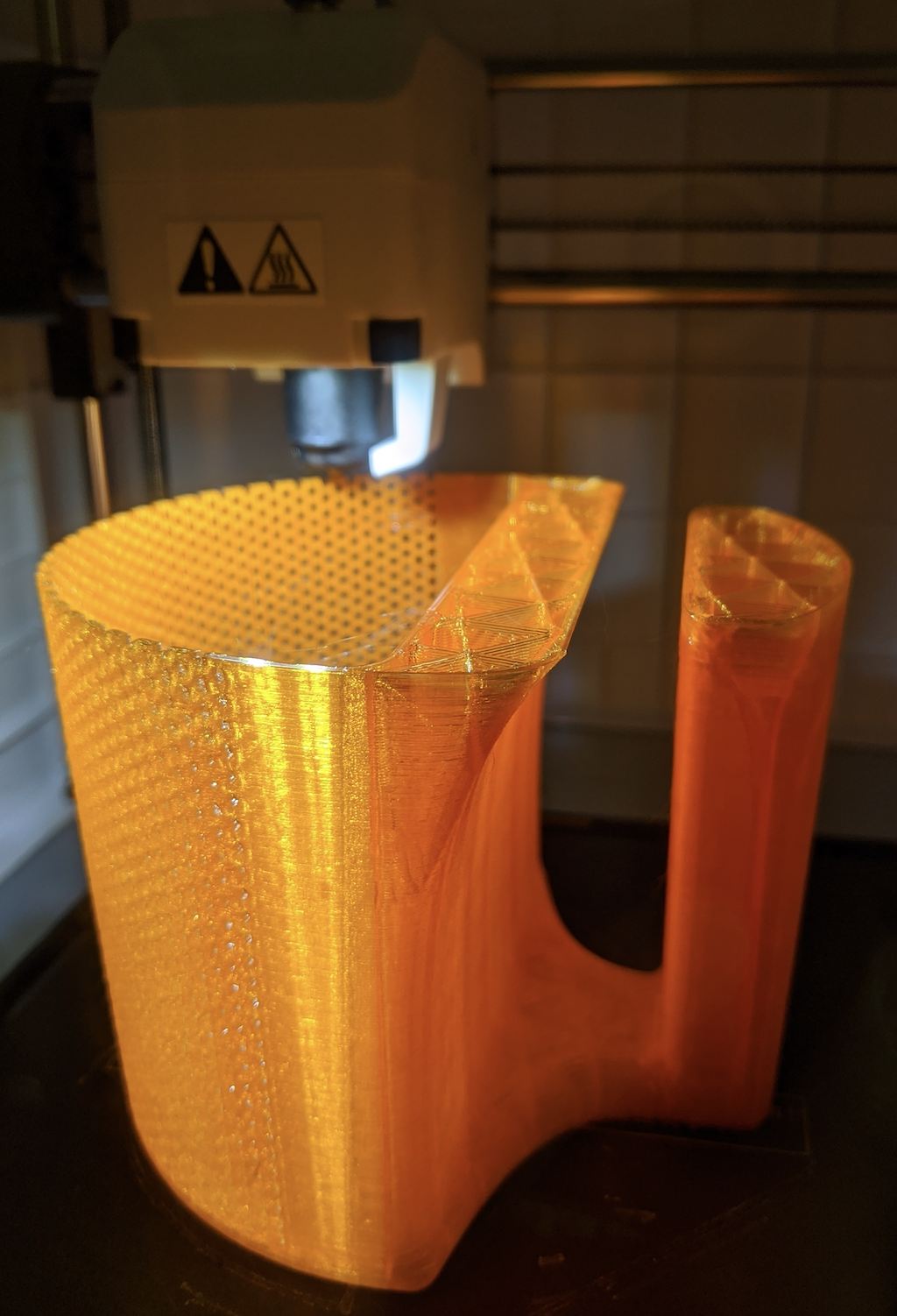

- 底面はしっかりと穴がある状態で出力されました。しかし、取手の部分はフィラメントが垂れてしまい、またもや失敗でした。

- 前と比べるとサポートが出力されてはいたのですが、一部分がうまく出力されておらず、仕上がりはきれいとは言えない状況になってしまいました。

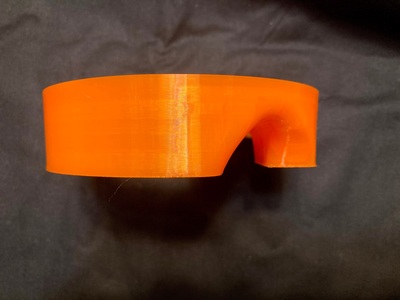

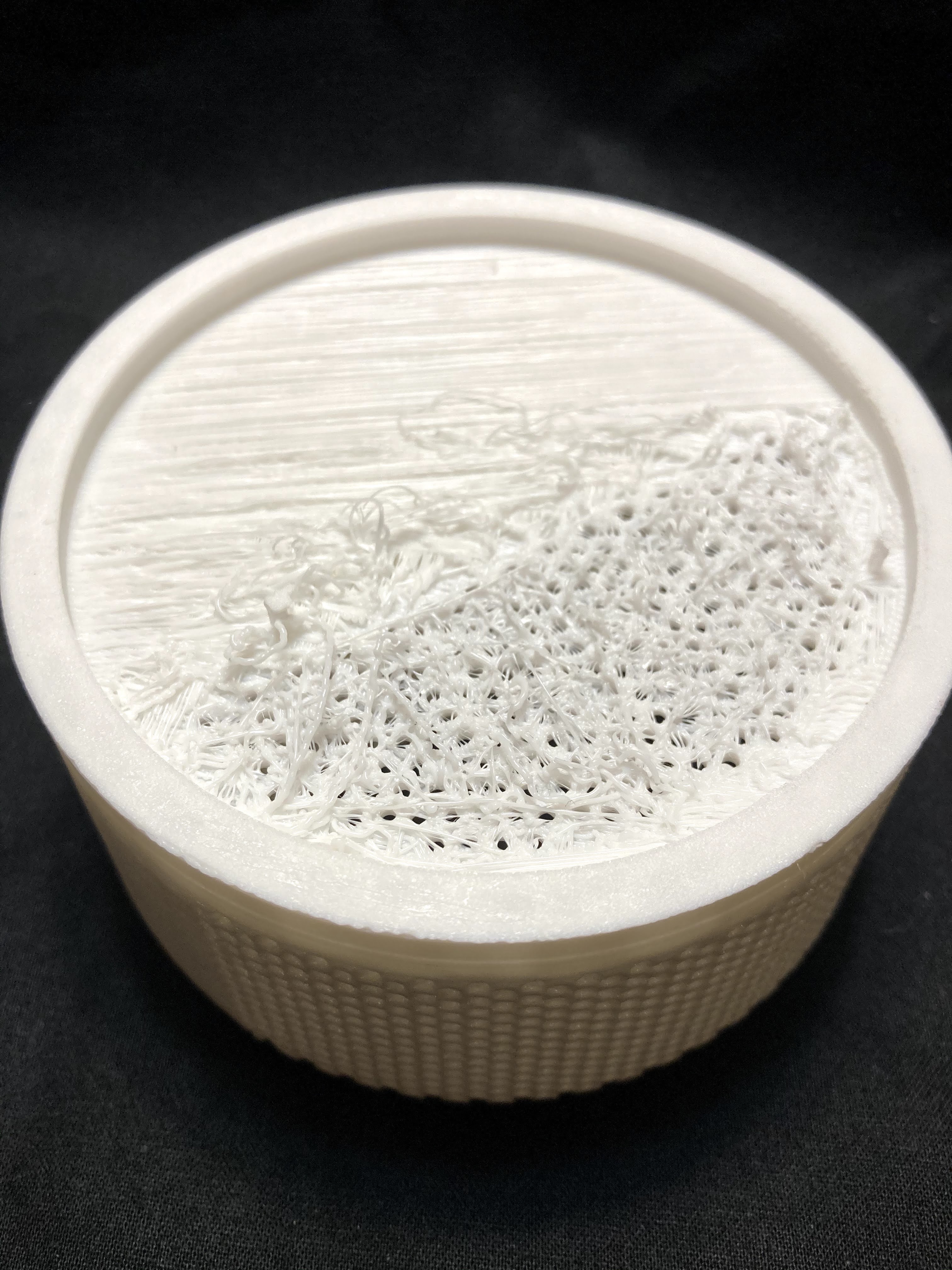

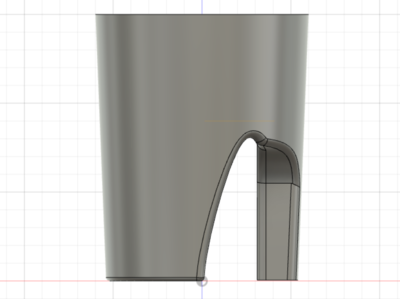

- テストは成功で、サポートなしで出力することができました。仕上がりもきれいでフィラメント が垂れていることもありませんでした。

- テストに成功したモデリングの出力をしました。海の砂浜で使うことを前提としているため、

- 落としたり、置き忘れて紛失することのないように見つけやすい目立つ色

- 砂をふるった後のプラスチック欠片が見やすい色

- 「すなふる」を制作するときに、砂を振るうための細かい穴の成形、金属製のザルの成形など素人が簡単にできるものではありません。それを3Dプリンターは可能にする力を持っています。「こんなものがあったら便利」という考えを具現化できるのは、素晴らしいことだと思います。

- 道具ひとつあるだけで、今までできなかったことができたり、気づかなかったことに気づいたりすることがあると思います。その道具で、人の考えや行動に変化が起こるのかもしれません。「すなふる」がきっかけとなって、多くの人がもっと、砂浜のプラスチックゴミについて考えてもらえるようになるといいなと思っています。

- 今回はPLAで制作しましたが、耐久性のことなどを把握するために今後は実験的に使いつつ、別の樹脂素材でも制作してみる必要があると考えています。海岸清掃のボランティアが活動しているため「すなふる」を持参して参加し、他の人にも「すなふる 」を使用してもらってフィードバックを頂き、改良を重ねて行きたいと考えています。ボランティアでの活動も後日レポートにして報告します!

References

Usages

すなふるの使用感

すくって振るう動作がかんたんに行うことができ、プラスチックゴミを回収することができます。本体がオレンジ色になっていることで、緑などの色が多いプラスチックゴミをかんたんに識別することができます。

Project comments

Comments