lampshade

Owner & Collaborators

License

lampshade by maikuma, keigoto3, erieri6171 is licensed under the Creative Commons - Attribution license.

Summary

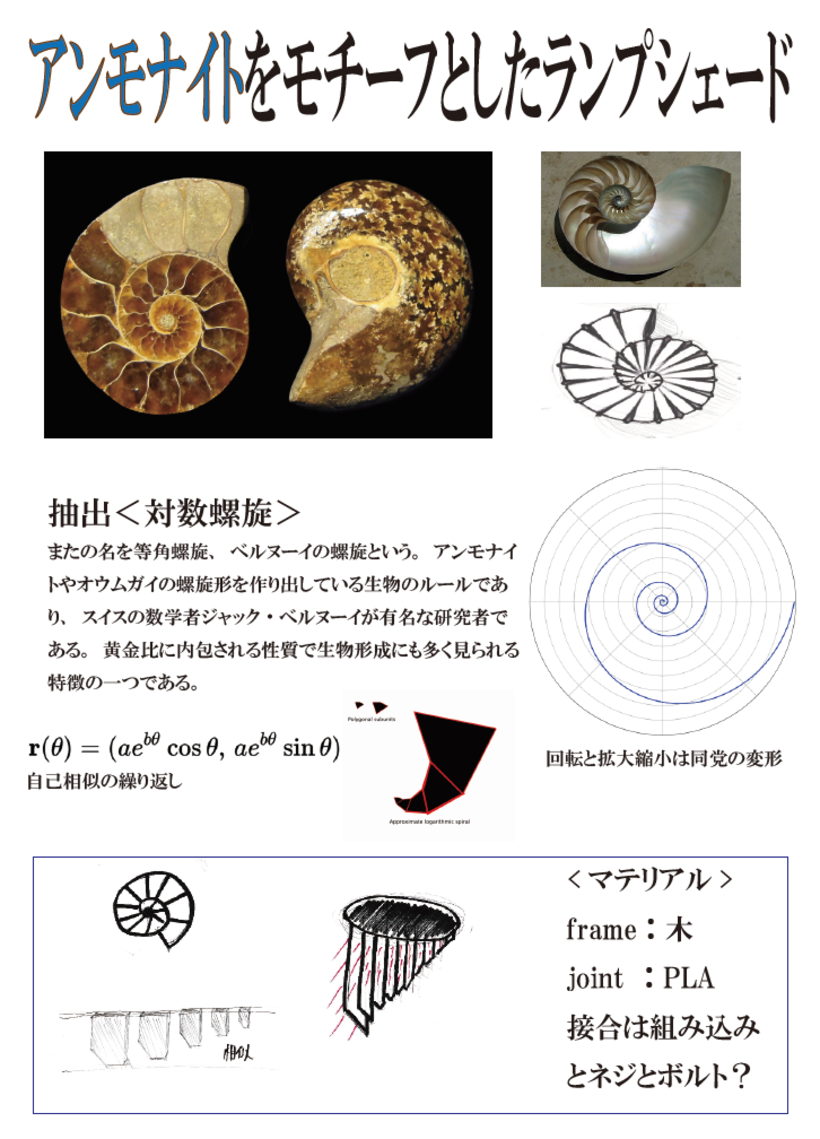

私はアンモナイトをモチーフにして3億年以上前に存在していた化石に光を灯すことで「命の火を灯す」ようなイメージを持ちました。生命の持つパターンで対数螺旋を描いて相似の形を維持したまま連続している模様が美しいと思い、相似のパーツをレーザーで切り出して対数螺旋上に組み合わせようと考えました。が、田中浩也さんに「それではただの数理だ」と言われいやに納得してしまいました。せっかく生命をモチーフとしているのに数という形而上的なものに寄ってしまうのは勿体無いと思い、アンモナイトの持つ、対数螺旋とは関係の無いウネウネとした模様を再現したいと思いました。この特別な形は木やアクリルといったまっすぐなものでなく、3Dプリンタで自由に再現する性能が必要だと思いました。また田中さんのおっしゃるアンモナイトの乳白色な色の美しさに関しても再考した上でランプシェードの形や色や素材をしっかり考えたいと思っています。

画像引用元 : グーグル画像

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88&espv=2&biw=1156&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZsfr35tzNAhVCKJQKHUqsBT8Q_AUIBigB#imgrc=ocsO2Aetl3U-yM%3A

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88&espv=2&biw=1156&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZsfr35tzNAhVCKJQKHUqsBT8Q_AUIBigB#imgrc=ocsO2Aetl3U-yM%3A

Materials

Tools

Blueprints

Making

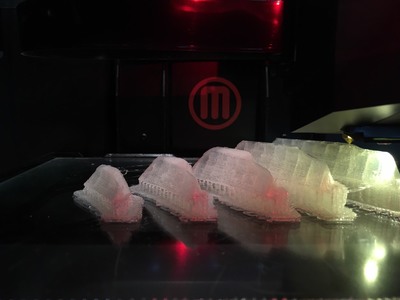

- ライノセラスで複雑な曲面を作り、それを構成したランプシェードを作成しようと考えました。実際にプリントアウトしようとした結果大失敗でした。複雑な曲面に対してraftとサポーターが多すぎて予想時間が16時間。スケールを小さくして試しに五つの曲面をプリントアウトしてみるとごちゃごちゃになってしまいました。

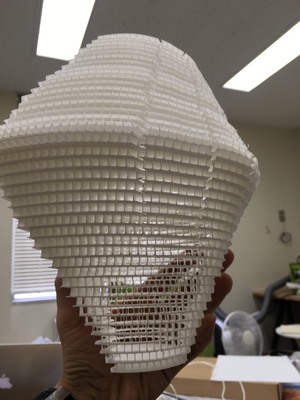

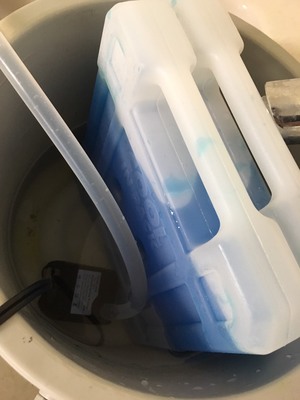

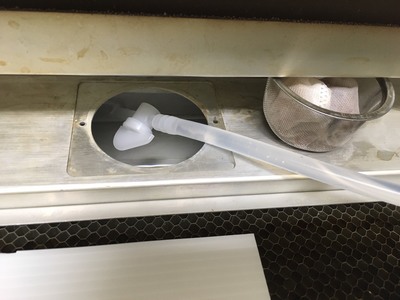

- 私を含め全員が満場一致でつまらないと感じたランプシェードをどうするか。授業にて3Dプリンタで出力することの限界を知った私は田中教授と他の学生の意見を踏まえて「積層」によるデザインをすることにしました。前回の作品でマッターホルンをモチーフにした事例をご紹介いただき、それを参考にしながらランプシェードを作成することにしました。実際にSBCセンターに足を運び、それがどのように作られているか、どのように電球についているのかを調べ写真を撮ってきました。

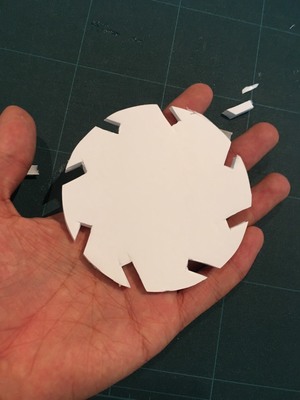

- 気に入ったアンモナイトの写真から抽出した曲線を使ってプロトタイピングを行いました。限られた資源のプラスチックダンボールではなく、まずは普通のダンボールで行いました。その中で問題点がいくつか浮上したので記録しておきます。①レーザーカッター紙ダンボールだと焦げるか切れないかというジレンマに襲われました。→実はプラスチックダンボールの方が切りやすいかも?実験の必要あり。ダンボールのトラス構造により中空部分が生まれるのでレーザーで高さを合わせにくいという問題点。②切れ込みの位置今回は光による貝特有の節を再現しようとしたが実際に光に灯してみると全く効果が得られなかった③アンモナイト性の担保高さと幅要調整

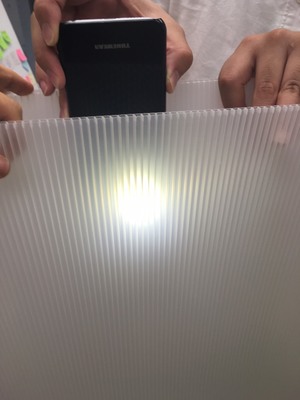

- 先ほど作成したプロトタイプでダンボールが生み出す光の様相を確かめるために適当に紐をくくりつけてSBCセンターにて実演。問題点がいくつか①ダンボールを綺麗にカットしないとすごく汚く見える。レーザーカットの出力とスピードを今以上にもっと何度もトライする必要がある。プラだんで②下をふさぐと全く光を通さない。プラだんを使用するのでおそらく大丈夫。③jointをしっかり考えて電球と全く触れないようにしないと高さと幅を調整し、かつアンモナイト性を残す必要がある。④光を灯してない時の楽しさが全くなかった。加工の際にもうひと工夫を加えて光が灯っていなくても楽しく、灯すと別の楽しさがあるランプシェードにしたい。

- 気に入ったアンモナイトの写真から曲線を抽出した。そしてポイントは曲線の周りに入った11本の切り込みです。これは何のためにつけたかというと光を灯した際に壁厚が薄くなることで光の透過性が増すことを狙いました。プロトタイピングの際に内側に線を出したのですが、紙ダンボールということもあり?全く光を通しませんでした。かつ光を灯していない状態では切り込みが入っていることがわからなかったので外側につけるように設計し直しました。

- ダンボールは構造上は側面から見るのと正面から見るのとで見え方が全く違います。正面から見ると向こう側が見えている→光が直接溢れてくる→切れ込みがあまり活きてこない。側面から見ると向こう側が見えていない→光が間接的に溢れてくる。プラスチックだから!→切れ込みがめっちゃ活きてくる。

References

Usages

Project comments

Comments